#gates-custom-6471e6d4868e0 h3:after {background-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d4868e0 h3:after {border-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d4868e0 h3:before {border-color:#e6be1e!important;}

Поиск утечки

Поиск утечки под землей

Трубопроводный транспорт является самым старым способом доставки жидких и газообразных веществ перерабатывающим предприятиям и различным потребителям. Эти инженерные сети представляют собой сложнейшие системы магистральных участков, насосных станций, хранилищ и целой инфраструктуры, обслуживающей их. Аварии на отдельных отрезках могут привести к непоправимому экологическому и экономическому урону, поэтому любые утечки должны быть локализованы и устранены в самые кратчайшие сроки.

Сегодня трубопроводы используются для перекачки углеводородного сырья (нефть, газ и продукты их переработки), воды (питьевой и технической) и даже полезных ископаемых. Протечки на нефтепроводах приводят к масштабным загрязнениям окружающей среды, разрывы газопроводов с последующим воспламенением сырья могут вывести из строя всю магистраль, из-за чего снабжение потребителей необходимым топливом может прекратиться на неопределенный срок. Протечки на водопроводах приводят к падению давления в системе, в результате чего начинаются перебои со снабжением питьевой водой.

Все снабжающие и транспортные компании согласно действующему регламенту обязаны содержать трубопроводы в технически исправном состоянии. А в случае возникновения утечек предпринимать все меры, чтобы как можно быстрее их обнаружить и устранить.

#gates-custom-6471e6d487067 h3:after {background-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d487067 h3:after {border-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d487067 h3:before {border-color:#e6be1e!important;}

Способы обнаружения

Даже при наличии актуальных планов и схем расположения трубопроводов, оборудования для мониторинга работы трубопроводов и различных измерительных устройств оперативно обнаружить незначительную утечку крайне сложно. Большинство трубопроводов прокладываются под землей, ниже уровня промерзания грунта, поэтому первые выводы о появлении аварийного участка делают как правило после выявления несоответствий в показаниях приборов расхода и учета. Исключения в данной ситуации составляют магистральные трубопроводы газа и нефти – на них устанавливается множество различных датчиков, которые способны выявлять практически любые аномалии и нарушения в работе транспортной системы. Но как показывает статистика, в России благодаря несанкционированным врезкам происходит хищение до 10% всей транспортируемой нефти, что доказывает невысокую эффективность этих средств контроля.

Трубопроводы подразделяются не только по транспортируемым веществам и материалам, но и по назначению. Они могут быть магистральными, распределительными, технологическими, коммунально-сетевыми. В зависимости от назначения к ним предъявляются свои требования, поэтому трубы для них изготавливаются из различных материалов – бетона, стали, чугуна, полимерных и композитных материалов. Такое разнообразие существенно осложняет поиск утечек на инженерных сетях, так как для начала необходимо найти саму трубу.

Сегодня на различных трубопроводах (в зависимости от классификации по роду транспортируемых веществ) применяют специализированное поисковое оборудование:

Водопровод, канализация и теплосети

Водопровод, канализация и теплосети. Для поиска протечек на данных инженерных сетях применяют акустические течеискатели и корреляционные приборы. Это оборудование использует виброакустические сигналы чтобы выявить свищи в напорных системах. Участки прорыва теплосетей и магистралей горячего водоснабжения также можно определить тепловизором, но только при незначительной глубине залегания.

Трещины и пробоины в подземных газопроводах

Трещины и пробоины в подземных газопроводах можно обнаружить газоанализатором. Данное оборудование способно выявить даже незначительное содержание искомого газа в воздушной среде. По мере возрастания концентрации обнаруживается место утечки.

Аварии на нефтепроводах

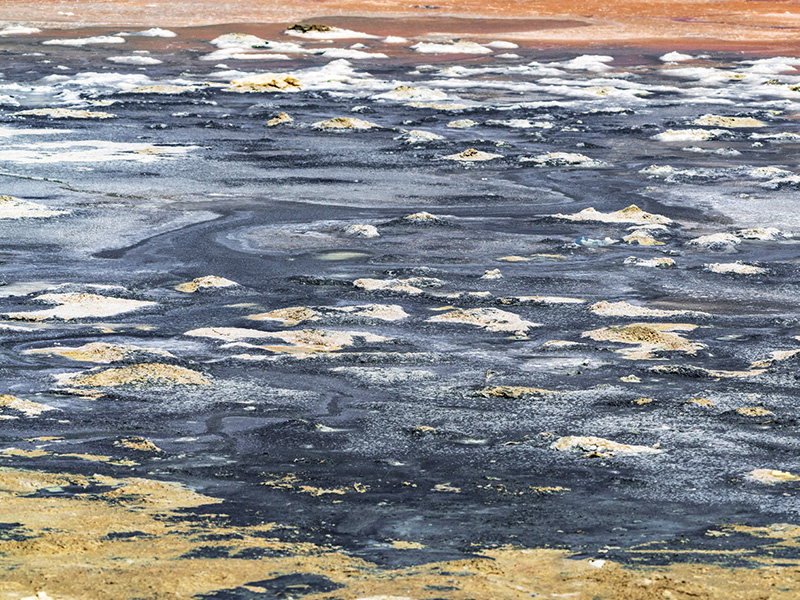

Аварии на нефтепроводах (бензопроводах, мазутопроводах) обнаруживаются быстрее всего – эти продукты стремительно выходят на поверхность и образуют обильные участки загрязнения с характерным резким запахом. Но если нефтепровод залегает на значительной глубине, а на поверхности имеется бетонное (асфальтобетонное) покрытие, то обнаружить протечку можно при помощи георадиолокации.

Георадарное зондирование является самым универсальным способом обнаружения подземных течей – он работает с любыми трубами (независимо от материала их изготовления) и способен безошибочно определить место утечки любой жидкости.

Обнаружение участка протечки трубы с помощью георадара

Георадар представляет собой разновидность радиолокатора, который сканирует среду при помощи коротких электромагнитных импульсов. В отличие от длинных волн, излучаемых антеннами РЛС, короткие обладают значительно большей проникающей способностью, благодаря чему становится возможным обследовать грунты, скальные породы и даже армированный бетон.

У прибора имеются сменные антенные блоки, которые работают в различных диапазонах частот, благодаря чему можно увеличить глубину зондирования или повысить разрешающую способность (качество) сканирования верхних разделов. Геолокация способна выявить любые неоднородности и отдельные включения в средах, потому как различные материалы и вещества обладают собственными электрофизическими свойствами. Это дает возможность выделить отдельные слои, такие как асфальт, грунт, песчано-гравийная смесь и прочие. Имея представление о срезе можно искать неоднородности под дорогами и бетонированными площадками. Диэлектрическая проницаемость воды значительно выше чем у сухого грунта, поэтому сигнал в них распространяется значительно медленнее. Такая область на радарограмме имеет особый контраст, так что обнаружить утечку возле трубы не составит трудности.

#gates-custom-6471e6d48a01d h3:after {background-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d48a01d h3:after {border-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d48a01d h3:before {border-color:#e6be1e!important;}

Расчет стоимости

Калькулятор расчета цены

#gates-custom-6471e6d48a5b2 h3:after {background-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d48a5b2 h3:after {border-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d48a5b2 h3:before {border-color:#e6be1e!important;}

Выполненные объекты

Отчеты по результатам георадиолокационного обследования

У Вас есть вопросы?

Бесплатная консультация геофизика

#gates-custom-6471e6d48ed67 h3:after {background-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d48ed67 h3:after {border-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d48ed67 h3:before {border-color:#e6be1e!important;}

Благодарственные письма

Отзывы и рекомендации клиентов

#gates-custom-6471e6d490ceb h3:after {background-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d490ceb h3:after {border-color:#e6be1e!important;}#gates-custom-6471e6d490ceb h3:before {border-color:#e6be1e!important;}

Нам доверяют:

Клиенты компании

ФГБУ УЭЗ ФС РФ

ГБУ ФХУ Мэрии Москвы

Министерство обороны РФ

Федеральная служба безопасности

Госкорпорация «Росатом»

ОАО «РЖД»

ПАО «Газпром»

Особые Экономические Зоны

ПАО «ВТБ 24»

X5 Retail Group

Агрокомбинат Южный

Терра Аури

ГКУ г. Москвы ЦОДД ПМ

Сад Эрмитаж

Московский планетарий

ГБУ «МАЦ»

Поиск утечек газа на сетях газораспределения, основанный на новых принципах

В статье рассмотрены новые технологии в газораспределении, позволяющие своевременно выявить утечки природного газа. Практика применения лазерных детекторов утечек метана и тепловизоров для оптической визуализации газов.

Новые технологии в газораспределении

В статье рассмотрены новые технологии в газораспределении, позволяющие своевременно выявить утечки газа. Основная задача газораспределительных организаций – обеспечение надёжного и безопасного газоснабжения. Данная задача реализуется посредством своевременного проведения регламентных работ, использования качественного оборудования, современных технологий и приборов, применяемых на объектах сетей газораспределения, на всех этапах их жизненного цикла.

В настоящее время на рынке представлено много технологий и оборудования, позволяющих, по информации производителей, существенно повысить качество регламентных работ на объектах сетей газораспределения. Апробация предлагаемых различными производителями технологий и оборудования одинакового назначения позволяет подтвердить или опровергнуть заявленные характеристики, а также провести сравнительный анализ для выбора наиболее эффективных как с технической, так и с экономической точек зрения.

При этом в первую очередь в газораспределении ведётся поиск и апробация технологий и оборудования, направленных на решение наиболее распространенных неисправностей и проблем, а также штатных процедур, требующих значительных ресурсов для их выполнения.

Выявление утечек газа

Существует множество причин для возникновения утечки природного газа (метана) (далее – утечка газа) на сети газораспределения. Это коррозионные повреждения газопроводов, потеря герметичности разъёмных соединений и уплотнений, утечки газа через клапаны и затворы запорной арматуры на сбросных газопроводах, а также дефекты сварных швов. Применение современного оборудования и уплотнительных материалов позволяет снизить вероятность возникновения утечек газа и их величину. Задача газораспределительной организации – своевременно идентифицировать и устранить утечки газа до того, как они станут причиной аварийных и нештатных ситуаций. Также скорейшее устранение утечек газа минимизирует негативное влияние на экологию.

Признаки утечки газа надо знать

Выявление утечек газа на газопроводах проводится при мониторинге охранных зон газопроводов по внешним признакам (пожелтению растительности на трассе, появлению пузырей на поверхности воды, запаху одоранта, шипению газа, появлению бурых пятен на снегу и др.), технических осмотрах и обследованиях газопроводов с помощью переносных течеискателей и газоанализаторов.

Оборудование для поиска утечек газа

Выявление утечек газа в пунктах редуцирования газа (ПРГ) проводится при технических осмотрах и техническом обслуживании по внешним признакам, с помощью переносных течеискателей и газоанализаторов, мыльной эмульсии или в ходе постоянного мониторинга утечек газа системой телеметрии, сблокированной со стационарно установленными в ПРГ сигнализаторами загазованности. Также утечки газа могут быть выявлены по заявкам потребителей в аварийную службу о запахе газа.

Приведенные методы позволяют с высокой вероятностью выявить утечки газа из подземных газопроводов, а также из арматуры и разъемных соединений на наземных и надземных газопроводах. В то же время вероятность выявления утечек газа на технологических газопроводах, предназначенных для сброса газа в атмосферу при нештатных ситуациях и техническом обслуживании ПРГ (далее – сбросные свечи) невысока, т. к. выход газа осуществляется на высоте.

Крупные утечки газа через сбросные свечи могут быть обнаружены по шуму, запаху газа или зафиксированы газоанализаторами, если условия рассеивания утечки газа обеспечивают повышение концентрации метана в зоне отбора пробы. Небольшие утечки газа, как правило, обусловлены неплотным закрытием сбросного клапана или негерметичностью уплотнений в затворе запорной арматуры, выявить их традиционными методами затруднительно. Сбросные свечи обеспечивают рассеивание утечки газа на значительной высоте, и опасности данные утечки газа не представляют.

В то же время наличие таких неконтролируемых утечек оказывает негативное влияние на окружающую среду, приводит к росту потерь газа и может быть предвестником более серьезных инцидентов (трещина в уплотнительном материале через время может привести к его разрыву и возникновению утечки газа в опасных объемах).

Новые методы обнаружения утечек газа

В целях совершенствования методов поиска и выявления утечек газа на сетях газораспределения, в рамках программы апробации новой техники и технологий в области газораспределения и газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз» проведена апробация приборов, обеспечивающих принципиально новые методы обнаружения утечек газа. Эти приборы позволяют обнаружить утечку газа с расстояния, без контакта с загазованной средой. Апробацию проходили лазерные детекторы метана и портативная инфракрасная камера (ИК-камера) для обнаружения и визуализации утечек газа.

Принцип работы этих приборов основан на свойстве метана поглощать инфракрасное излучение на определенной длине волны. Излучение фокусируется с помощью оптики на приемнике и преобразуется в понятный человеку вид.

В ИК-камере регистрируется инфракрасное излучение окружающих предметов и преобразуется в картинку на экране камеры. Зоны повышенной концентрации метана на таком изображении выделяются на окружающем фоне. В итоге невидимые невооруженным глазом утечки газа становятся видимыми на экране тепловизора.

В лазерных детекторах метана используется инфракрасный лазерный луч, который, отражаясь от поверхностей за объектом контроля, даёт значительно более сильный сигнал. Прибор принимает отраженный поток излучения и измеряет степень его затухания в спектре поглощения метана. Величина затухания сигнала пересчитывается прибором в плотность метана в слое воздуха на пути лазерного луча. При превышении пороговых величин прибор подает звуковой и световой сигнал. Применение инфракрасного лазера позволяет использовать в приборе более простые детекторы приёма излучения.

В ходе апробации наибольшую чувствительность к утечкам метана с большего расстояния показали лазерные детекторы метана, предназначенные для размещения на стационарной опоре или транспорте. Внешний вид таких приборов приведен на рис. 1.

Применение детекторов утечек газа

Данные приборы дают возможность обнаружить даже маленькие утечки метана с расстояния в несколько десятков метров. Утечка газа объемом 5 л/ч детектировалась с расстояния 40 м. Более крупные утечки газа фиксируются приборами с расстояния до 60 м. Габариты этих приборов не позволяют использовать их в качестве переносных. Их зона применения – это мониторинг утечек газа на площадных объектах, таких как газораспределительные или компрессорные станции, станции приема и хранения сжиженного природного газа.

При размещении газоанализаторов на автомобиле данные приборы могут использоваться для мониторинга утечек газа на фасадных газопроводах, в том числе крышных котельных, на газопроводах, расположенных на мостах и высоких эстакадах, или на газопроводах, расположенных на участках, доступ к которым затруднен или ограничен. Также с помощью приборов возможно осуществлять мониторинг утечек на сбросных свечах. Полезным свойством лазерных детекторов метана является возможность определить загазованность помещения через стекло, что позволяет быстро провести проверку загазованности помещений через окна.

Чувствительность приборов обеспечивает выявление наличия метана в помещении при концентрациях намного меньше нижнего порога распространения пламени, а дальность действия обеспечивает проверку загазованности квартир даже на верхних этажах 9‑этажного дома. Имеется и исполнение приборов для размещения на летательных аппаратах для обследования трассы газопровода с воздуха.

Компактный (переносной) лазерный детектор метана также показал высокую чувствительность к утечкам метана, но со значительно меньшего расстояния. Утечка газа объемом 5 л/ч уверенно детектируется с расстояния 1 м. При увеличении объёма утечки возрастает и расстояние, с которого она обнаруживается. Утечки объемом 15 л/ч фиксируются с помощью прибора с расстояния до 15 м. Эффективная дальность поиска более крупных утечек для этого прибора составляет до 20 м. Следует отметить, что соотношения величины утечки и расстояния её обнаружения не являются постоянной величиной и зависят от условий рассеивания газа. Приведенные результаты получены на фасадном газопроводе при порывистом ветре 6 м/с. В безветренную погоду рассеивание утечки не столь интенсивно, и эффективность выявления утечек повышается.

Компактный лазерный детектор метана предназначен для использования в качестве переносного течеискателя. Его внешний вид приведен на рис. 2.

Данный прибор имеет значительно меньшую стоимость по сравнению со стационарными приборами, рассмотренными выше. Дальность его действия позволяет проводить мониторинг утечек газа из надземных газопроводов (например, фасадных), расположенных на небольшой высоте, и выявлять утечки на сбросные свечи. Прибор с высокой эффективностью обнаруживает утечки газа на технических и технологических устройствах, даёт возможность проводить проверку загазованности в колодцах и помещениях, в том числе выявлять загазованность помещения через закрытые окна. Прибор может применяться при технических осмотрах и технических обследованиях подземных газопроводов.

Отличный от используемых в лазерных детекторах метана принцип визуализации утечки накладывает иной подход к поиску утечек газа с помощью ИК-камеры. При поиске утечек газа с помощью ИК-камеры оператор, по сути, производит визуальный осмотр обследуемого газопровода. При этом утечки газа выглядят в объективе камеры как «струйки чёрного дыма». В ходе испытаний прибор показал сопоставимую с компактным лазерным детектором чувствительность к утечкам, но немного большую дальность действия. Внешний вид и индикация утечек представлены на видео.

При этом следует учесть, что с помощью ИК-камеры нельзя определить загазованность помещения, т.к. способ визуализации данного прибора требует наличия зоны с повышенной концентрацией метана на общем фоне. Вместе с тем ИК-камера требует более высокой квалификации работника, а также опыта работы с данным прибором для уверенного и быстрого поиска утечек газа малого объёма.

Прибор позволяет выявлять утечки газа на сбросные свечи, а также проводить мониторинг утечек из надземных газопроводов, технических и технологических устройств.

Применяемые и запланированные к внедрению новые технологии в газораспределении, на основании которых реализована работа современного апробируемого оборудования, позволяют идти газораспределительным организациям в ногу со временем по пути повышения надежности работы объектов газораспределительных систем и совершенствования подходов к их технической эксплуатации.

Источник: Газовая промышленность Спецвыпуск № 3 2019.

Авторы: Д. С. Колобов, ООО «Газпром межрегионгаз» (Санкт-Петербург, РФ),

Д. Е . Р ыбкин, ООО «Газпром межрегионгаз».

IUI Инженерный вестник Дона. №4 (2014) HB ivdon.ru/ru/magazine/arcliive/n4y2014/2677

Определение места и размера утечки на газопроводах

М.В. Ксензов

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова

Аннотация: Рассматриваются основные вопросы, касающиеся определения места и размера утечки на газопроводах. Показаны основные методы по определению местоположения утечки, а также предложена математическая модель, с помощью которой можно найти утечку на газопроводах. Проанализирован процесс изменения давления при различных рабочих режимах. Рассмотрены три варианта возникновения утечек газа. Ключевые слова: Утечки газа, сеть газопроводов, природный газ, изменение параметров сети, испытание газопроводов.

Для поддержания в рабочем состоянии всех сетей газопроводов, структур и задействованных в работе устройств, очень важным является проведение всех необходимых мероприятий, которые определяли бы утечки газа и таким образом исключали ненужные потери природного газа, гарантировали безопасность обслуживающего персонала, а также защиту окружающей среды [1, 2]. Большое значение здесь имеет, как определение места и размера утечки, так и газовые эмиссии, которые произошли при разрыве газопровода. Если существует опасность того, что газопровод имеет утечку, или если испытание давлением закончились отрицательным результатом, необходимо организовать дальнейшие исследования для локализации утечек и неплотностей, в соответствии с действующими письменными инструкциями.

Для определения утечек в литературе [3] были встречены следующие методы:

1. Разделение газопровода на мелкие участки, и проведение повторного испытания.

2. Добавление красящего вещества в воду, для лучшего распознавания неплотности.

3. Добавление гексафторида серы SFÜ, и проведение испытания с подходящим

детектором.

4. Добавление гелия и проведение испытания с подходящим детектором.

5. Добавление метана СН^ с концентрацией ниже предела взрываемости, и

проведение испытания с подходящим детектором.

6. Испытания ультразвуком.

После успешного испытания уполномоченный персонал составляет протокол проверки газопровода [4].

Но для проведения проверки газопроводов по данным методам, необходимо непосредственное испытание газопроводов, что не всегда является возможным, поэтому была проанализирована возможность определения места утечки с помощью математической модели. Для того, чтобы составить математическую модель определения места и размера утечки необходимо смоделировать ситуацию на примере. Так в системе газопроводов образовалась утечка, размер утечки, как и ее месторасположение неизвестно. Для того, чтобы найти два обозначенных значения будет проанализирован процесс изменения давления при различных рабочих режимах.

Для исследования рассмотрим три наиболее часто встречаемых варианта:

1. Изменение давления в газопроводе при утечке в пункте «х», без изменения начального давления и подачи дополнительного количества газа.

2. Изменение давления в газопроводе при утечке в пункте «х», без изменения начального давления, но при подаче дополнительного количества газа.

3. Изменение давления в газопроводе при утечке в пункте «х», при стабильном конечном давлении и без увеличения подачи газа.

N Инженерный вестник Дона, №4 (2014) ivdon.ru/ru/magazine/arcliive/n4y2014/2677

Рис. 1. — Газопровод с образовавшейся утечкой. где — начальное и конечное давление, — давление о области утечки, Ь

— общая длина газопровода, х — расстояние до утечки, q — утечка, %ьг ¥3 —

объемный расход газа в начале и конце газопровода.

Случай 1.

По длине газопровода происходит утечка в пункте «х» и состояние истечения газа меняется. В конечной точке газопровода наблюдается уменьшение поступающего количества газа . Тогда пропускная

способность соответствует подводимому количеству Уп минус количество

газа из-за утечки Одновременно изменяется конечное давление на Р3.

На рис. 2 и 3 представлены изменение давления при стабильной работе сети и при возникновении утечки.

и

Рис. 2. — Изменение давления по длине газопровода при стабильной работе.

Рис. 3. — Возникновение утечки по длине газопровода в пункте «х», без изменения начального давления Р ^ и подачи дополнительного количества

газа

При известных начальных параметрах газа, можно определить конечное давление Р: при работе сети в нормальном режиме:

,где X — коэффициент гидравлического сопротивления, Бь диаметр газопровода (внутренний), — плотность газа при нормальных условиях, Ти-

и

температура газа при нормальных условиях. Тт — средняя температура газа, Кю — коэффициент сжимаемости, -объемный расход газа в нормальных

условиях.

(РЛ* л а £ 16 V,

^ г*

V* ■к

и

Для удобства расчетов введем фактор «С». Величина «С» будет охватывать все единицы, кроме длины Ь объемного расхода газа Тогда:

Полный процесс истечения газа можно поделить на два отрезка, от Р:

до Рх и от ?х до Р3, тогда:

Тогда:

(1)

М Инженерный вестник Дона, №4 (2014) ivdon.ru/ru/magazine/arcliive/n4y2014/2677

Если мы знаем например при измерении давления газа в конче газопровода, тогда становится возможным определить давление Ра:

конце газопровода известны давление или объемный расход (или же два параметра). Из одной единицы можно всегда выразить другую.

Итак, из выражения (1) можно определить положение утечки «х»:

(£-Л-)■ V?) = С-х-У£ + С-Ь-У£-С х-У£

Т.к. давление газа в газопроводе больше, чем атмосферное давление, тогда скорость газа, в устье утечки, будет достигать скорости звука:

Точно так можно найти если известно давление Ра. Как правило, в

Количество истекшего газа, может быть определено:

Тогда, форма утечки находится:

Случай 2

и

Второй случай — это подача дополнительного количества газа на величину для того, чтобы компенсировать потери газа через утечку. При этом, начальное давление ?! останется постоянным (см. Рис. 4).

Рис. 4. — Возникновение утечки по длине газопровода в пункте «х», без изменения начального давления Р , но при подаче дополнительного

Г1

количества газа У2. Для участка от Рх до Рк действует:

Для участка от РЕ до Р3 действует: Просуммировав оба выражения, получаем:

В случае, если Р3 известно, выразим К2:

и

Количество истекшего газа, может быть определено: Случай 3.

Третий случай — это изменение начального давления ?ъ для того,

чтобы сохранить конечное давление Р;. Для случая, когда дополнительное

количество газа не подводится, в начальном участке газопровода наблюдается пропускная способность Начальное давление меняется на Рд..

р.

V

V

Рис. 5. — Возникновение утечки по длине газопровода в пункте «х», при стабильном конечном давлении Р2 и без увеличения подачи газа .

Для участка от Р5 до Р:{ действует: Для участка от Рх до действует:

IUI Инженерный вестник Дона. №4 (2014) HB ivdon.ru/ru/magazine/arcliive/n4y2014/2677

Просуммировав оба выражения, получаем:

В случае, если известно, выразим

Тогда:

Количество истекшего газа, может быть определено:

Таким образом, приведенный алгоритм определения места и размеров утечки, может быть использован для практических расчетов определения месторасположение прорывов газопроводов в реальных условиях.

Литература

1. Скорняков, А. А. Направления по энергосбережению и повышению энергоэффективности на предприятиях магистрального транспорта газа // «Инженерный вестник Дона», 2011, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2011/420.

2. Страхова, Н.А., Лебединский П.А. Анализ энергетической эффективности экономики России // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/999.

3. DIN EN 12327. Gasinfrastruktur — Druckprüfung, In- und Außerbetriebnahme — Funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12327: 2012. pp. 4-5.

4. СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. ЗАО «Полимергаз». Москва 2003. С. 102-103.

5. Mischner, J. Zur Berechnung des Druckverlaufs in Gasrohrleitungen. 5/2009. pp. 267.

6. Правила безопасности в газовом хозяйстве. Издание 3-е с изменениями № 1 и № 2, утвержденными Госгортехнадзором России 11.02.92 г. и 14.12.92 г. С. 40-42.

7. Масловский, В. В. Основы технологии ремонта газового оборудования и трубопроводных систем: Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 2004. С. 56.

8. Волков, М. М., Михеев А. Л., Конев К. А. Справочник работника газовой промышленности. 2-е издание, перераб. и допол. 2007. С. 51.

9. Давидсон, В.Е. Основы гидрогазодинамики в примерах и задачах: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / В. Е. Давидсон. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. С. 101-105.

10. Kummel, W. Technische Strömungsmechanik. Theorie und Praxis. 3., überar. und ergänzte Auflage. B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2007. pp. 200.

References

1. Skornjakov, A.A. // Inzenernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №2. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2011/420.

2. Strahova, N.A., Lebedinskij P.A. // Inzenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/999.

3. DIN EN 12327. Gasinfrastruktur — Druckprüfung, In- und Außerbetriebnahme — Funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12327: 2012. pp. 4-5.

4. SP 42-101-2003. Obshhie polozhenija po proektirovaniju i stroitel’stvu gazoraspredelitel’nyh sistem iz metallicheskih i polijetilenovyh trub. ZAO «Polimergaz». Moskva 2003. pp. 102-103.

5. Mischner, J. Fachberichte. Zur Berechnung des Druckverlaufs in Gasrohrleitungen. 5/2009. pp. 267.

6. Pravila bezopasnosti v gazovom hozjajstve. Izdanie 3-e s izmenenijami № 1 i № 2, utverzhdennymi Gosgortehnadzorom Rossii 11.02.92 g. i 14.12.92 g. pp. 40-42.

7. Maslovskij, V. V. Osnovy tehnologii remonta gazovogo oborudovanija i truboprovodnyh sistem [Fundamentals of technology of repair of gas equipment and piping systems]. Ucheb. posobie. — M.: Vyssh. shkola, 2004. pp. 56.

8. Volkov, M. M., Miheev, A. L., Konev K. A. Spravochnik rabotnika gazovoj promyshlennosti [Handbook of gas industry]. 2-e izdanie, pererab. i dopol. 2007. pp. 51.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

9. Davidson, V.E. Osnovy gidrogazodinamiki v primerah i zadachah [Fundamentals of fluid dynamics in the examples and problems]. Ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zaved. / V. E. Davidson. — M. : Izdatel’skij centr «Akademija», 2008. pp. 101-105.

10. Kummel, W. Technische Strömungsmechanik. Theorie und Praxis. 3., überar. und ergänzte Auflage. B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2007. pp. 200.

Трубопроводы — один из символов нефтегазовой отрасли. Достаточно сказать, что в нашей стране по ним от районов добычи до мест переработки и потребления перемещается до 95% нефти и газа.

И хотя трубопроводы — сложное инженерное сооружение, которое строят с большим запасом прочности, даже самое надёжное оборудование с годами ветшает и становится менее надёжным. Отсюда утечки, которые не только означают потерю ценного продукта, но и несут большой вред окружающей среде.

Утечки на трубопроводах: не допустить катастрофы

По словам главного научного сотрудника ООО «Фонон», кандидата технических наук, разработчика течеискательной аппаратуры для нефтегазовой промышленности Бориса Лапшина, несмотря на самые современные технологии при строительстве трубопроводов и соблюдение всех правил эксплуатации, утечки всё равно будут происходить.

В этой ситуации главной задачей становится их своевременное обнаружение. В противном случае утечки могут стать причиной самого серьёзного экономического, экологического и техногенного ущерба.

«Например, взрыв газа из-за утечки ШФЛУ (широких фракций легких углеводородов) из продуктопровода Западная Сибирь — Урал — Поволжье 4 июня 1989 года (под Уфой) на 1710 километре Транссиба стал причиной крупнейшей железнодорожной катастрофы в СССР. Горело всё: лес, рельсы, вагоны и люди. Погибло более 600 человек», — рассказывает Борис Лапшин.

Надо понимать, что кроме риска для жизни людей и потери ценного продукта выход нефти и газа наносит серьёзный ущерб окружающей среде. Так, при разливе нефти по грунту живые организмы гибнут из-за физического удушья и токсического воздействия.

При разливе нефти в водоёмах образуется плёнка, которая не пропускает в воду кислород, а растворённые или эмульгированные тяжёлые фракции нефти, адсорбированные грунтами, делают воду непригодной для использования.

«Уже при содержании нефтяных загрязнений более 0,05 мг/л портятся вкусовые качества воды, а рыба приобретает неприятный вкус нефти. Концентрация нефти выше 0,5 мг/л опасна для рыб, а равная 1,5 мг/л вызывает гибель личинок, икры, планктона, приводит к нарушению мест нереста и миграции рыб.

Загрязнение нефтепродуктами водоёмов приводит к гибели водоплавающих птиц: нефть смачивает их оперение, и они уже не в состоянии взлетать», — перечисляет Борис Лапшин.

Опасен и выход газа из трубопроводов. При определённой концентрации газа с воздухом создаётся взрывоопасная смесь. После — искра и «пространственный» взрыв большой мощности. Например, сила взрыва на трубопроводе под Уфой, по оценке специалистов, равнялась 300 тоннам в тротиловом эквиваленте.

Многообразие методов

Чтобы предотвратить подобную катастрофу, нужно быстро обнаружить утечку. Как именно это сделать? Какое оборудование лучше использовать? Выбор непростой, учитывая, что современная наука предлагает целый набор методов и приборов по поиску утечек и врезов на трубопроводах.

«В теории и в учебниках достаточно большое количество методов обнаружения утечек. Классические виды на сегодня: параметрические системы, «волна давления», материальный баланс, инфразвуковые методы и оптоволоконные сенсоры.

Для стационарных СОУ (система обнаружения утечки) по «волне давления» используются датчики давления, для материального баланса — расходомеры. Кроме того, есть и портативные приборы — течеискатели, которые работают по принципу акустической эмиссии, и такие приборы также хороши в комплексе со стационарными СОУ для поиска более точного места утечки.

Однако присутствуют и достаточно экзотические методы, такие как высадка растений определённого вида, листва которого меняет свой цвет на фоне углеводородного присутствия», — перечисляет генеральный директор ООО «Ликнет Систем» Владимир Мельников.

Борис Лапшин классифицирует методы поиска утечек по двум категориям. К первой относятся методы так называемого непосредственного контроля, основанные на наблюдении за падением давления и потерей расхода, регистрации ударных волн, сравнении притока и расхода продукта.

Во вторую категорию входят методы, основанные на косвенном контроле по физическим признакам, которые появляются в связи с образованием утечек. Сюда входят визуальный осмотр и акустический контроль трубопроводов.

«Методы первой категории нашли применение главным образом для обнаружения крупных утечек (аварий), влияющих на процесс перекачки продукта, и характеризуются низкой чувствительностью к величине утечек.

Так, «модель неустановившихся процессов в трубопроводе» имеет чувствительность в пределах 0,2–0,5% от величины расходных характеристик трубопровода, что при диаметре нефтепровода 1220 мм составит 7х103 – 18х103 л/ч.

Другим недостатком методов непосредственного контроля является отсутствие информации о местоположении утечки. В лучшем случае точность локализации определяется расстоянием установки датчиков.

Тем не менее любой работающий трубопровод оснащается в обязательном порядке средствами непосредственного контроля за герметичностью, работающими в автоматическом или полуавтоматическом режиме», — отмечает Борис Лапшин.

В свою очередь, для обнаружения малых утечек, в том числе на подводных трубопроводах, используются визуальный, акустический активный и акустический пассивный (акустической эмиссии) методы.

«Визуальный метод позволяет обнаружить любые утечки, включая капельные. Вместе с тем ему присущи недостатки, например, в ночное время, при тумане и зимой, когда поверхность воды покрыта льдом, он неприменим.

К тому же регулярное патрулирование связано с большими материальными затратами. Наконец, течение воды, отслоение антикоррозионной изоляции, наличие футеровки и грунтовой засыпки приводят к выходу нефти в стороне от реального положения утечки, что ухудшает точность и достоверность получаемых результатов, в связи с чем в дальнейшем местоположение утечки приходится уточнять другими методами», — констатирует Борис Лапшин.

С тем, что визуальные методы имеют свои ограничения, согласен и Владимир Мельников.

«Визуальные методы не распространены, поскольку на всех участках трубопровода нужно устанавливать камеры, и достаточно сложно в автоматическом режиме определить наличие утечки и её место, особенно при наличии защитных оболочек с утеплением. А при подземном залегании трубопровода визуальные методы вовсе не применимы.

Как мне кажется, видеосъёмка, в том числе из космоса, позволит обнаружить достаточно крупные утечки или утечки, которые успели сформировать достаточно крупные и видимые истечения продукта на расстоянии», — считает генеральный директор ООО «Ликнет Систем».

Современные альтернативы

Впрочем, технологии не стоят на месте, и для поиска утечек существуют и другие современные технологии. Так, в ООО «Фонон» делают ставку на метод акустической эмиссии. Он основан на регистрации акустического излучения, возникающего при истечении жидкости или газа через сквозной дефект, при наличии в трубе избыточного давления. Метод подходит для непрерывного контроля герметичности подводных переходов нефтегазопроводов через реки и транспортные магистрали.

«Участок нефтепровода, проложенного по дну через реку Обь длиной 1200 м и диаметром 1020 мм, в процессе гидравлических испытаний показал негерметичность. Найти местоположение утечки визуальным методом не удалось.

Было решено использовать метод акустической эмиссии. Акустический преобразователь регистратора, заключённый в герметичный корпус, перемещался за плавсредством на кабеле по линии параллельной оси трубопровода на высоте 0,5 м от поверхности водоёма и на удалении±3 м от оси трубопровода.

Трубопровод был заполнен водой под давлением 1,5 мПа. Скорость перемещения плавсредства составляла 1–3 км/ч. Акустическое излучение регистрировалось в частотном диапазоне 48±1,5 кГц. Утечка в трубопроводе была обнаружена, её местоположение установлено с точностью 0,5 м на глубине 8 м», — делится примером применения технологии Борис Лапшин.

Ещё один метод поиска утечек, на этот раз метана, предлагает инженерно-технический центр «Авикон».

«Мы используем не датчики, а тепловизор, который визуализирует утечку, то есть показывает, из какого места исходит газ. В приборе установлена специализированная инфракрасная матрица, которая работает в определённом спектральном диапазоне, с помощью которого можно визуализировать газ.

В этом наше главное преимущество. Большинство методов основано на простой детекции смеси в воздухе. То есть мы получаем информацию, что есть превышение метана в воздухе. А где именно? Откуда утечка? Мы не можем понять.

А с помощью тепловизионной камеры мы своими глазами можем увидеть, откуда идёт истечение газа», — объясняет инженер отдела оборудования ИТЦ «Авикон» Алексей Шумилов.

Точная локализация позволяет компаниям не только избежать лишних затрат, но и в некоторых случаях доказать свою «невиновность» перед проверяющими органами. Зачастую бывает сложно определить природу утечки метана: техногенная она или природная, связанная, например, с таянием вечной мерзлоты. На помощь приходят тепловизоры.

«На месторождении одной из компании в ноябре прошлого года мы проводили обследование месторождения по поиску утечек газа. Параллельно с нами другая компания искала утечки с беспилотников методом лазерной детекции.

Мы зафиксировали утечки в определённых местах, а лазерная система показывала наличие газа везде. Потому что идёт испарение болотных газов, в том числе метана, соответственно, лазерный детектор показывает, что здесь есть газ.

Хотя там нет какого-то оборудования, которое может пропускать этот газ», — рассказывает коммерческий директор ИТЦ «Авикон» Олег Абдраманов.

Впрочем, нужно понимать, что тепловизоры не получится использовать для обследования трубопроводов, расположенных на морском дне или под землёй.

Сверху виднее

Впрочем, и визуальные методы рано списывать со счетов, в последние годы они обрели «второе дыхание» за счёт внедрения дронов.

«В России сотни тысяч километров трубопроводов. Регулярно, качественно и с допустимым бюджетом обследовать такую протяжённость традиционными методами просто невозможно, и это является одной из причин тысяч ежегодных инцидентов, которые сопровождаются выбросами газо- и нефтепродуктов в окружающую среду.

Сейчас до сих пор используются такие неэффективные методы мониторинга, как наземные бригады, которые обследуют единицы километров в день, и пилотируемая авиация, расходы на которую составляют более тысячи долларов за лётный час.

И наземные бригады, и авиация используют различные приборы для мониторинга утечек: оптические, инфракрасные камеры, акустические датчики, газоанализаторы, лидары и так далее. При этом любой из этих приборов возможно разместить и на беспилотнике.

В целом применение дронов экономически выгоднее наземных обследований и пилотируемой авиации в десятки раз. Например, по данным аналитического агентства Ernst & Young, потенциальный эффект от использования дронов в российской энергетике может составлять 54 млн долларов в год, причём эффект в России выражен сильнее других стран за счёт особенностей территорий и неравномерно развитой инфраструктуры», — считает сооснователь и директор по развитию КБ Optiplane Кирилл Яковенко.

Впрочем, не каждый беспилотный аппарат эффективно использовать в нефтегазовой промышленности. Свой отпечаток накладывают большие расстояния, удалённость, суровые климатические условия. А значит, и техника должна быть специализированной.

«Популярные дроны имеют недостатки, которые не позволяют использовать их массово. У электрических коптеров малая дальность, в среднем до 10 км. У беспилотных самолетов хорошая дальность, но им требуется бригада квалифицированных пилотов и взлётно-посадочная площадка, что часто недоступно вблизи трубопроводов.

Кроме того, самолёт не может лететь низко и выполнить детальную съёмку с высоким разрешением. Бензиновые коптеры, конвертопланы, тейлситтеры ненадёжны, сложны и капризны в эксплуатации», — перечисляет Кирилл Яковенко.

В этих условиях в компании сделали ставку на развитие винтокрылов, которые сочетают преимущества коптеров и самолётов: вертикальный взлёт, дальность свыше 50 километров, полностью автоматический полёт и надёжную конструкцию.

Вопросы автономности особенно актуальны для районов Крайнего Севера, где расположено большое количество нефтяных и газовых месторождений.

«Для этих территорий особенно актуально наладить полностью автоматические обследования, которые возможно реализовать с помощью комплексов с беспилотными летательными аппаратами, автоматическими зарядными станциями и умными программами обработки данных.

Понимая проблемы удалённых промышленных объектов, мы в последние годы уделяем много внимания подобным технологиям и уже имеем опыт интеграции винтокрылов с зарядными станциями и программами автоматической обработки, распознавания, подсчётов объёмов и т. д. Размещение таких комплексов в районах трубопроводов позволяет проводить полностью автоматические обследования, покрывая тысячи километров», — рассказывает Кирилл Яковенко.

А что санкции?

Последние санкции фактически отрезали российские компании от западных технологий и оборудования. А как обстоит дело в сфере диагностики утечек и врезов? Из ответов экспертов можно сделать вывод, что отрасль, конечно, столкнулась с проблемами, однако ничего критичного не произошло.

«По нашему опыту популярное навесное оборудование для беспилотников поставляется из-за рубежа, в частности из Китая. Сейчас мы не наблюдаем сложностей с поставками, кроме увеличения сроков», — констатирует Кирилл Яковенко.

Ужесточение санкций сказалось на работе ИТЦ «Авикон», но из сложившейся ситуации специалисты нашли выход.

«В России, если говорить именно о приборах оптической визуализации, к сожалению, аналогов нет. До этого мы сотрудничали с американскими производителями; когда началась эта история, они сразу же отказались от продолжения совместной работы. Но мы нашли другого производителя, который может поставлять нам оборудование. Это французская компания, то есть контакты с европейскими партнёрами сохраняются», — рассказывает Алексей Шумилов.

Владимир Мельников считает, что степень зависимости от импорта колеблется у разных компаний.

«Мы, например, мало импортозависимы, поскольку ядро системы — программное обеспечение собственного производства. Для нашей системы могут быть применены измерительные приборы любого вендора, более того, есть опыт использования российских производителей. В настоящий момент уже найдены альтернативные замены ПЛК», — отмечает руководитель ООО «Ликнет Систем».

Однако даже компании, которые уделяли большое внимание локализации оборудования и технологий или закупались в Китае, всё равно ощутят влияние санкций.

«Вопрос зависимости от импорта встанет в любом случае: в части элементной базы (чипов), операционных систем, компьютеров. Санкции в любом случае скажутся, но как именно, история покажет. С одной стороны, зарубежные конкуренты будут терять рынок.

С другой стороны, будет ли сохраняться рынок СОУ в РФ на общем политическом и экономическом фоне — это вопрос.

Есть предположение, что актуальность естественных утечек — порывов — не исчезнет, а на фоне возможного экономического спада может развиться деятельность ОПГ по несанкционированным врезкам и хищениям, которые дадут импульс для рынка СОУ», — рассуждает Владимир Мельников.

В любом случае, прогресс технологий не остановить, и сфера диагностики трубопроводов не исключение. Кирилл Яковенко видит генеральную линию развития в дальнейшей автоматизации всех процессов. По его мнению, будущее за беспилотными летательными аппаратами и комплексными системами «безлюдного» мониторинга.

Владимир Мельников, в свою очередь считает, что будущее — за гибридными методами и технологиями.

«Наша компания уже заканчивает проектирование гибридной СОУ для одного из заказчиков в ЯНАО, где будут объединены методы внутреннего мониторинга (волна давления, материальный баланс) и волоконно-оптическая система мониторинга (система внешнего контроля). Это будет первый такой проект на рынке СОУ в России, а возможно, и в мире», — рассказывает г-н Мельников.

Таким образом, в нашей стране представлены самые современные методы поиска утечек на трубопроводах. Заказчику есть из чего выбирать, учитывая свою специфику и финансовые возможности.

Начавшийся кризис, конечно, ставит новые вызовы перед отраслью. Однако в тяжёлые времена эффективность и снижение потерь становятся ещё более важными, а значит, и поиск утечек и врезов станет ещё актуальнее.

Всё это даёт повод для оптимизма для отечественных диагностических компаний, которые сейчас достаточно успешно перестраиваются на работу в условиях возросшего санкционного давления.

Мнения экспертов

Борис Лапшин, главный научный сотрудник ООО «Фонон», канд. техн. наук, разработчик течеискательной аппаратуры для нефтегазовой промышленности

«Появления новых, прорывных методов и технологий поиска утечек и врезок в ближайшее время ожидать не следует, и введённые санкции здесь ни при чём. До перестройки проблемами утечек занимались научно-исследовательские институты, начинающиеся со слов «всесоюзный» или «центральный»: ВНИИСТ, ВНИИсПТ нефть, ВНИИТнефти, ЦНИИТ-маш и другие — с бюджетным финансированием.

Сегодня этими задачами занимаются малые предприятия, где все исследования и разработки осуществляются за счёт своих заработанных средств, которые ограничены. Кредиты российских банков для них недоступны и неподъёмны.

Кроме этого, магистральная труба нефти и газа стала недоступной для проведения каких-либо исследований и внедрения новых технологий и приборов. Например, для продажи нового прибора в структурное подразделение ПАО «Транснефть» необходимо, чтобы прибор находился в «сводной ведомости единиц оборудования и материалов, закупаемых ПАО «Транснефть», а чтобы попасть в эту ведомость даже с испытанным прибором, нужны годы переписки и предоставления разного рода документов».

Олег Абдраманов, коммерческий директор ИТЦ «Авикон»

«Есть несколько причин, почему нужно следить за утечками метана. Во-первых, это борьба за экологию. В июле 2021 года в РФ вышел федеральный закон о сокращении выбросов парниковых газов. Сейчас это особенно актуально и в связи с выходом на международные рынки. Крупнейшие нефтегазовые компании подписали соглашение о сокращении углеродного следа, и в его рамках они обязаны развивать технологии, которые выявляют и сокращают утечки газа.

Во-вторых, это промышленная безопасность: утечка газа может привести к взрыву, пожару, отравлению персонала. Ну и экономический эффект. Мы месяц назад проверяли одну ГРЭС, где утечка газа была 300 литров в час. То есть клиент терял 300 литров газа в час, за который платил. Умножьте это на 24 часа. А всего мы нашли более 70 утечек».

Кирилл Яковченко, сооснователь и директор по развитию КБ Optiplane

«Кроме того, важной задачей является оперативное обнаружение несанкционированных врезок. Ввиду огромной протяжённости линейной части магистральных нефтепроводов, достигающих в длину нескольких тысяч километров, на трубопроводах одновременно могут существовать десятки, а то и сотни несанкционированных врезок.

Работа по выполнению врезки и подключению отводящего трубопровода происходит не мгновенно: роют котлован, осуществляют врезку и подключения, засыпают котлован, проводят рекультивацию грунта на участке противоправного подключения.

К тому же необходимо добавить время на восстановление повреждённого травяного покрова на месте землеройных работ, которое не должно отличаться от окружающей поверхности. На всё это уходит до 1 недели. После методом визуального мониторинга врезку найти крайне сложно. Поэтому так важно проводить мониторинг не реже 1–2 раз в неделю».

Владимир Мельников, генеральный директор ООО «Ликнет Систем»

«Утечки на трубопроводах происходят тем чаще, чем старше инфраструктура перекачки продукта. Кроме того, на возникновение утечек, особенно на старом фонде, влияет эксплуатация трубопроводного транспорта, режимы эксплуатации. Любой существенный гидроудар может привести к разгерметизации трубопровода.

Также имеют место и другие факторы, такие как стихийные бедствия, животные. Обнаружение утечек на ранних стадиях способно снизить ущерб окружающей среде и размер убытков условно пропорционально времени реакции Системы обнаружения утечек (СОУ). Особенно это актуально для водных переходов, где поражение от утечки может в разы превышать зону поражения на суше».

Текст: Андрей Халбашкеев

Третий глаз (Часть 3)

Приборы для поиска и диагностики подземных инженерных коммуникаций

Благодаря многонаправленным антеннам повышается чувствительность приборов и уменьшается вероятность ошибок. Оператору больше нет необходимости ходить зигзагами по исследуемой территории – стоит только нажать на кнопку питания и выбрать тип нужной трассы, и прибор сам найдет ее и отобразит на экране. Такой подход позволяет пользоваться локатором даже работникам с невысокой квалификацией и практически без специального обучения.

Акустические течеискатели (локаторы)

Достаточно широко применяется ряд методов нахождения подземных коммуникаций, основанных на акустической локации. Часто такие методы используются для поиска утечек воды и газа в трубопроводах из любых металлических и неметаллических материалов. Поэтому приборы для поиска утечек так и называются – течеискатели.

Акустический неактивный метод

Вытекая из трубы, жидкость или газ издает шум, который может уловить акустический течеискатель с функцией пассивного обнаружения, иначе говоря – неактивный акустический детектор. Акустические датчики-микрофоны, которые могут быть контактными, прикладываемыми непосредственно к грунту, или бесконтактными, улавливают звуковые волны, распространяющиеся по грунту. Когда оператор подходит к месту утечки, шум становится сильнее. Определив точку, где звук самый сильный, можно установить местонахождение утечки. Этот метод работает при залегании трубопровода на глубине примерно до 10 м.

Если имеется доступ к трубе через смотровые колодцы, можно прослушивать шум, прикрепив микрофон к трубе или рукоятке вентиля, так как звуковые волны лучше распространяются по материалу трубопровода. Этим способом можно выявить участок трубы между двумя колодцами, на котором есть протечка, а далее, по силе звука, к какому из колодцев она ближе. Точность метода невелика, зато им можно выявить утечку на намного большей глубине, чем при прослушивании с поверхности. Если у прибора имеется функция псевдокорреляции, он может по разности силы звука рассчитывать расстояние до места утечки и уточнять результат поиска.

В комплект прибора обычно входят наушники, мощный усилитель звука (усиление до 5000–12 000 раз), фильтр помех, пропускающий звуки только той частоты, которые заложены в его «память», а также электронный блок, который обрабатывает и записывает результаты и может составлять отчеты. Некоторые приборы совместимы с компьютером.

Считается, что использование течеискателей позволяет сократить расходы на устранение аварий на коммунальных трубопроводах до 40–45%.

Однако у акустических течеискателей есть ряд недостатков. Результаты исследований сильно зависят от наличия шумовых помех, поэтому лучше всего они работают в условиях тишины при исследовании трубопроводов неглубокого заложения – до 1,5 м. Впрочем, современные приборы оснащены микропроцессорами цифровой обработки сигнала и фильтрами, отсеивающими шумовые помехи. Необходимо точно знать маршрут прокладки исследуемого трубопровода, чтобы пройти точно над ним и прослушать шум от утечки в разных точках.

Акустический активный метод – по генератору ударов

В ситуации, когда необходимо отыскать неметаллическую трубу и поэтому нельзя использовать электромагнитный трассоискатель, а к какой-то части трубы имеется доступ, одной из альтернатив является звуковой активный метод. В этом случае применяют генератор звуковых импульсов (ударник), который устанавливается в доступном месте на трубе и методом ударного воздействия создает акустические волны в материале трубы, которые затем улавливаются с поверхности земли акустическим датчиком прибора (микрофоном). Таким образом можно определить местоположение трубопровода. Конечно, этот метод можно использовать и на металлических трубах. Дальность действия прибора зависит от разных факторов, таких как глубина заложения и материал трубы, а также вид грунта. Сила и частота ударов могут регулироваться.

Акустический электрический – по звуку электрического разряда

Если в месте повреждения кабеля можно создать искровой разряд с помощью генератора импульсов, то звук от этого разряда можно прослушивать с поверхности грунта микрофоном. Для возникновения устойчивого искрового разряда необходимо, чтобы величина переходного сопротивления в месте повреждения кабеля превышала 40 Ом. В состав генератора импульсов входят высоковольтный конденсатор и разрядник. Напряжение с заряженного конденсатора через разрядник мгновенно передается на кабель, возникшая электромагнитная волна вызывает пробой в месте повреждения кабеля, и раздается щелчок. Обычно генерируется по одному импульсу через несколько секунд.

Этот метод применяют для локации кабелей всех видов с глубиной залегания до 5 м. Применять этот метод для поиска повреждений у кабелей в металлическом рукаве, проложенных открыто, не рекомендуется, так как звук хорошо распространяется по металлической оболочке и точность локализации места будет невысокой.

Ультразвуковой метод

В основе данного метода лежит регистрация ультразвуковых волн, не слышных человеческому уху. При выходе находящихся под высоким давлением (или наоборот – подсосе при высоком разрежении) жидкости или газа из трубопровода через трещины в сварных швах, неплотности в запорной арматуре и уплотнениях возникает трение между молекулами вытекающего вещества и молекулами среды, в результате генерируются волны ультразвуковой частоты. Благодаря коротковолновой природе ультразвука оператор может точно определять местоположение утечки даже при сильном шумовом фоне, в наземных газопроводах и подземных трубопроводах. Также с помощью ультразвуковых приборов обнаруживают неисправности в электрооборудовании – дуговые и коронные разряды в трансформаторах и распределительных шкафах.

В состав ультразвукового течеискателя входят датчик-микрофон, усилитель, фильтр, преобразователь ультразвука в слышимый звук, который транслируется наушниками. Чем ближе микрофон к месту утечки, тем сильнее звук в наушниках. Чувствительность прибора регулируется. На ЖК-экране результаты сканирования отображаются в цифровом виде. В комплект может входить контактный щуп, с помощью которого также можно прослушивать колебания. Для активного выявления мест негерметичности в состав прибора включают генератор (передатчик) ультразвуковых колебаний, который можно поместить в исследуемый объект (например, емкость или трубопровод), излучаемый им ультразвук будет выходить наружу через неплотности и трещины.

Преимущества. Метод простой, для поиска утечек не требуется сложной процедуры, обучение работе с прибором занимает около 1 часа и при этом метод весьма точный: позволяет обнаруживать утечки через мельчайшие отверстия на расстоянии 10 м и более на фоне сильных посторонних шумов.

Корреляционный метод

В данном случае на трубу по обе стороны от места утечки (например, в двух колодцах или на запорной арматуре на поверхности земли) устанавливают два (или больше) датчиков виброакустических сигналов (пьезодатчиков). От датчиков сигнал передается в прибор по кабелям или по радиоканалу. Поскольку расстояние от датчиков до места утечки разное, звук от утечки будет приходить к ним в разное время. По разнице во времени поступления сигнала на датчики электронный блок-коррелятор рассчитывает функцию кросс-корреляции и место нахождения повреждения между датчиками.

Данный метод применяется на сложных для акустического сканирования зашумленных участках, таких как городские и заводские территории.

Точность расчета зависит от точности измерения времени прохождения сигналов прибором, точности измерения расстояния между датчиками и точности значения скорости распространения звука по трубе. Как утверждают специалисты, при правильном проведении данных измерений надежность, чувствительность и точность корреляционного метода значительно превышают результаты других акустических методов: отклонение не более 0,4 м и вероятность обнаружения утечек составляет 50–90%. Точность результата не зависит от глубины залегания трубопровода. Метод очень устойчив к помехам.

Недостаток корреляционного метода состоит в том, что результаты искажаются при наличии неоднородностей в трубах: засоров, изгибов, ответвлений, деформаций, резких изменений диаметра. Корреляционные течеискатели – дорогостоящие и сложные приборы, работать на которых могут только специально подготовленные специалисты.

Газоискатели

Для выявления утечек газов из трубопроводов используются газоискатели. Микронасос, который входит в состав прибора, закачивает пробу воздуха с проверяемого места. Отобранная проба сравнивается с эталонным воздухом (например, методом нагревания спиралью: при нагревании пробы с газом и воздуха температура спирали будет разная), и прибор фиксирует наличие в пробе газа. Также имеются газоискатели (сравнивающие пробу и эталонный воздух) на основе других принципов. Такое оборудование способно уловить газ или другое опасное летучее вещество даже в том случае, если его в воздухе содержится всего 0,002%!

Газоискатель – легкий и компактный, удобный и простой в эксплуатации прибор. Однако он весьма чувствителен к температуре окружающего воздуха: при слишком высокой или низкой температуре его работоспособность снижается и даже может стать нулевой, например при температуре ниже –15 и выше +45 °С.

Комплексные приборы

Как мы видим, у локаторов каждого типа имеются определенные ограничения и недостатки. Поэтому для служб, эксплуатирующих подземные коммуникации, современные трассопоисковые приборы часто выполняются комплексными, состоящими из аппаратуры разных типов, например, в них вместе с электромагнитным трассоискателем могут входить акустический локатор, георадар и пирометр, а акустический приемник может иметь еще и канал приема электромагнитных сигналов. Поиск может проводиться одновременно на частотах электромагнитных и радиоволн, либо прибор может переключаться в режимы приема магнитных, радио- или акустических волн. Причем модульная конструкция приборов позволяет комплектовать комплексы индивидуально для каждой компании-клиента в зависимости от его конкретных задач. Использование комплексных приборов повышает вероятность точного нахождения местоположения объекта, облегчает и ускоряет проведение работ по обслуживанию подземных коммуникаций.

Инновации в отрасли оборудования для поиска подземных коммуникаций

Запись координат объектов поиска в GPS/ ГЛОНАСС

У некоторых современных трассопоисковых приборов есть возможность определять координаты обнаруженного объекта по GPS/ ГЛОНАСС и записывать их (даже онлайн) в базу данных цифрового плана участка, созданного методом автоматизированного проектирования CAD, обозначив там выявленные инженерные коммуникации. Параллельно данные поступают на компьютер в головной офис компании. Информация может быть представлена в виде простых меток, которые помогут оператору экскаватора визуально ориентироваться на схеме, показанной на дисплее машины. Еще проще будет работать оператору, если управление экскаватором частично автоматизировано и связано с GPS/ ГЛОНАСС – автоматика поможет избежать повреждения коммуникаций.

Новинки трассопоискового оборудования

Ведущие разработчики данного оборудования предлагают сканеры, которые сканируют стройплощадку и на основе анализа характеристик местного грунта и прочих условий на строительном объекте автоматически указывают оптимальную величину частоты, на которой рекомендуется вести локацию подземных коммуникаций. Для достижения наилучшей чувствительности некоторые трассоискатели оснащаются функцией автоматического подбора оптимальной частоты сигнала – это удобно в условиях «грязного» эфира и когда под землей проходит сразу несколько трасс.

Появились приборы с двумя выходами, которые могут теперь подсоединяться и вести исследования одновременно двух инженерных коммуникаций.

Приборы оснащаются высококонтрастным жидкокристаллическим дисплеем, изображение на котором видно даже при освещении прямыми солнечными лучами, информативность дисплеев повышается: в режиме реального времени отображаются все необходимые параметры: глубина коммуникации, направление движения к ней, интенсивность сигнала и т. п. На экране прибора даже может формироваться наглядная схема расположения коммуникаций, трассоискатель способен одновременно «видеть» до трех подземных коммуникаций, «рисуя» на большом дисплее карту их расположения и пересечений.

Георадары (Подробнее о георадарах см. Часть 1)

Работа георадара основана на излучении электромагнитного импульса в грунт и регистрации отраженного сигнала от подземных объектов и границ среды с разными электрофизическими свойствами.

Области применения георадара огромны: он позволяет определять глубину залегания коммуникаций, местоположение пустот и трещин, зоны переувлажнения и уровень грунтовых вод, характер залегания геологических границ, зоны разуплотнения, незаконные врезки, дефекты земляного полотна, наличие арматуры, мин и снарядов, а также другие объекты.

Основное распространение георадиолокация получила в области поиска подземных коммуникаций, во многом благодаря тому, что этот метод обнаруживает коммуникации из любого материала, в том числе неметаллические.

Для поиска подземных коммуникаций подбирают георадар с антеннами, имеющими среднюю центральную частоту (200–700 МГц). Поиск на таких частотах обеспечивает глубину зондирования до 5 м, а также позволяет находить кабели и трубы малого диаметра.

При необходимости обследования больших территорий используются георадарные системы с массивом антенн, устанавливаемые на транспортное средство. Такие системы сканируют до нескольких гектаров в день.

Современные георадары могут находить подземные коммуникации в режиме реального времени и имеют возможность совместного использования с GPS-оборудованием, что позволяет привязываться к местности и, используя полученные координаты, переносить георадарные данные в CAD-системы, а также наносить обнаруженные коммуникации на имеющиеся схемы.

Долгое время считалось, что георадар – это сложная в понимании и управлении техника, однако с появлением современных технологий и продвинутого программного обеспечения ситуация в корне изменилась. Георадары лидирующих производителей имеют максимальную автоматизацию получения и интерпретации данных, что исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. Таким образом, на сегодняшний день георадар является незаменимым помощником в поиске подземных коммуникаций и по праву может считаться «третьим глазом» инженера-изыскателя.