Сложносочиненное предложение – что это такое понятным языком, как отличить его от простого и сложного и как правильно построить его схему

Предложение с несколькими грамматическими основами, которые связаны друг с другом союзами.

2 571

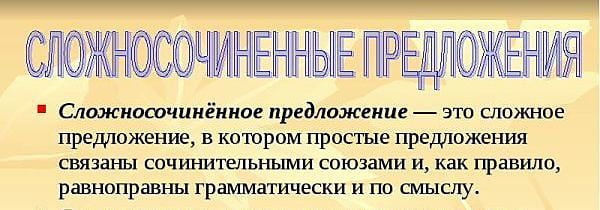

Сложносочиненное предложение – это, прежде всего, сложное предложение. То есть грамматических основ в нем две или более. «Сочиненное» – значит части у него соединяются «сочинительными» союзами. Части сложносочиненных предложений всегда равноправны, то есть от одной части нельзя задать вопрос к другой.

Отличительные признаки сложносочиненных предложений

Сначала научимся отличать эти грамматические конструкции от простых предложений с однородными членами.

Поясню разницу сразу на трех примерах:

- В эту ночь ветер неистово выл в проводах и врывался в печные трубы. Тут одно подлежащее – «ветер» и при нем два сказуемых: ветер (что делал?) выл, врывался. Предложение простое, однако оно осложнено однородными сказуемыми.

- Флейты, гобои и скрипки слились в одном звуке. Тут три подлежащих и при них одно сказуемое: (что?) флейты, гобои, скрипки (что сделали?) слились. Тоже простое предложение, которое осложняют однородные подлежащие.

- Кот мурлыкал, а хомячок спал. Вот это уже предложение сложное, потому что в нем две грамматические основы. Первая представлена подлежащим «кот» и сказуемым «мурлыкал», вторая – хомячком, который спал. Смотрим, как связаны части этой конструкции – между ними сочинительный союз «и». Делаем вывод – предложение сложносочиненное.

Как отличить сложносочиненное от сложноподчиненного

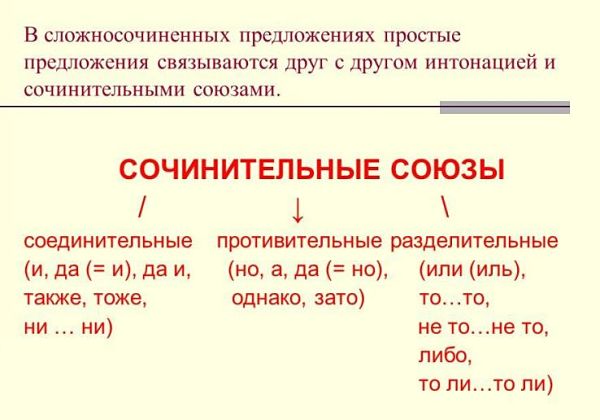

Две стратегии. Первая – по союзам. Есть союзы сочинительные (и, а, но, однако, ни – ни, то ли – то ли), есть подчинительные (что, когда, потому что).

У меня выходила статья про союзы, где я приводил вот эту классификацию и давал советы по запоминанию – прочитайте.

Мне лично запоминать союзы не нравится. Более простой способ – попробовать задать вопрос от одной части к другой. Если он задается – то предложение сложноподчиненное, а если нет – сложносочиненное. Сравните:

- Когда начался дождь, мы укрылись в маленькой хижине. Мы укрылись в хижине (когда?), когда начался дождь – сложноподчиненное предложение, потому что можно задать вопрос от одной части к другой.

- Начался дождь и мы решили укрыться в хижине. Вопрос от одной части к другой ну никак не задается – части предложения равноправные, оно сложносочиненное.

- Я не пошел в школу, потому что начался снегопад. Я не пошел в школу (почему?), потому что начался снегопад – вопрос задается, предложение сложноподчиненное.

- Я хотел пойти в школу, но начался снегопад – вопрос от одной части к другой не задается, конструкция сложносочиненная.

Вот так. И если у вас предложение сложносочиненное, то и союз в нем однозначно сочинительный. А если сложноподчиненное – то подчинительный.

Как отличить сложносочиненную конструкцию от бессоюзной

В бессоюзной нет союза. Части связываются просто с помощью интонации. Сравните три примера:

- Весь день шел снег, дул сильный северный ветер – бессоюзное предложение, потому что между частями «шел снег» и «дул ветер» нет союза.

- Весь день шел снег и дул сильный ветер – сложносочиненное предложение, ибо между частями теперь появился союз «и».

- Шел снег, но ветра не было – тоже сложносочиненное.

А как быть, если у вас в предложении три части и первая со второй связана бессоюзно, а вторая с третьей – союзно? Например: «Шел снег, дул ветер и море набрасывалось на черные скалы»?

В этом случае надо сказать, что перед нами «сложная синтаксическая конструкция», или, сокращенно, ССК. ССК – это как раз когда в предложении разные типы связи. То есть и бессоюзность, и союзность.

Вот еще один пример: «Начиналась буря, ветер крепчал, и море словно наполнялось злобой, которая готова была выплеснуться на наш корабль». Тут у нас:

- БСП (бессоюзное сложное предложение): «начиналась буря, ветер крепчал».

- ССП (сложносочиненное): ветер крепчал и море наполнялось злобой.

- СПП (сложноподчиненное): море наполнялось злобой (какой?), которая готова была выплеснуться.

Это тоже ССК. По другому и не скажешь, потому что тут все три возможных типа связи.

Как составить схему сложносочиненного предложения

Запомните, что если оно сложносочиненное, то скобки всегда квадратные. Круглые скобки бывают только в сложноподчиненном предложении.

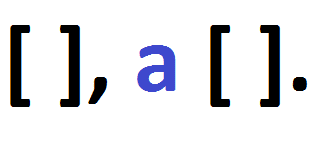

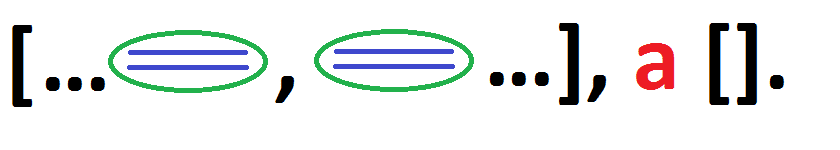

Пример: «В аквариуме плавали рыбки, а кот зорко следил за ними». Схема будет такая:

Обратите внимание, знаки ставятся между скобками, союз тоже отмечается на схеме. В конце предложения ставится точка.

Еще момент. Как быть, если какое-то предложение у вас осложнено? Например: «Я сидел дома, учил уроки, а мои друзья веселились на улице».

Смотрите. По правилам русского языка осложнение простых предложений мы на схеме не отмечаем. Схема нужна для того, чтобы понять структуру сложного предложения. Поэтому схема этого предложения будет точно такая же, как и предыдущего:

Но. Иногда учителя велят показывать осложнения на схемах. Мол, чтобы дети лучше их запоминали. Тогда придется это делать:

Подробнее об этом читайте в моей статье про осложненное предложение. Я рассказываю там про все пять осложнителей и учу отмечать их на схемах.

Полезные материалы по теме

Прочитайте другие мои статьи по синтаксису. Я стараюсь там все разжевывать и объяснять на примерах, чтобы вам было понятно:

- Что такое словосочетание.

- Предложение.

- Простое предложение.

- Главные члены предложения.

- Второстепенные члены предложения.

Подпишитесь на мою рассылку. Я буду писать статьи по русскому языку еще примерно полгода, рассылка позволит мне присылать вам свежие материалы.

Посмотрите подборки курсов для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Большая часть курсов проводится в групповом формате, преподают лучшие учителя России. Готовиться можно из дома, не надо тратить время на дорогу до репетитора. Цены приемлемые.

Еще там есть бесплатные справочники для скачивания. Они очень классные, я сам подбирал.

Напишите, пожалуйста, комментарий к статье. Скажите, что вам нравится и что не нравится. Мне важнее знать, что НЕ нравится. Критикуйте смело, чтобы я мог сделать этот текст лучше.

Спасибо.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Оцените статью

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА

Получайте самые интересные статьи по почте и подписывайтесь на наши социальные сети

ПОДПИСАТЬСЯ

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии

или использовать другой более современный.

Разбор сложносочиненного предложения

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 151.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 151.

Одна из важных задач школьника, изучающего русский язык, – научиться делать синтаксический разбор предложений, в том числе и сложных. Например, разбор сложносочиненного предложения, который имеет свои особенности и характерные черты. Как сделать его правильно и по какому плану нужно действовать?

План разбора сложносочиненного предложения

Он состоит из шести пунктов, при этом очень важно соблюдать их последовательность. Вот что нужно сделать:

- Определить, к какому типу по цели высказывания относится рассматриваемое сложносочиненное предложение.

- Указать, какую эмоциональную окраску оно имеет.

- Найти грамматические основы и на этом основании указать количество простых предложений, которые входят в состав сложного, определить их границы.

- Выделить сочинительный союз (или несколько), который соединяет простые предложения в сложное, и определить, в каких смысловых отношениях эти простые предложения находятся.

- После этого составляется схема сложносочиненного предложения.

- И последний пункт – это пояснение каждого знака препинания, который поставлен внутри синтаксической единицы.

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения: пояснения к плану

По цели высказывания предложение может быть повествовательным, побудительным или вопросительным – в процессе разбора предстоит определить, к какому из трех типов предложений оно относится. Что касается эмоциональной окраски, то синтаксическая единица может быть либо восклицательной, либо невосклицательной.

При выделении грамматических основ следует проявлять внимательность, так как от правильности выполнения работы на данном этапе будет зависеть правильность составления схему предложения.

Как составить схему сложносочиненного предложения

Это достаточно несложно, так как все части такого предложения – равноправны. На схеме они обозначаются квадратными скобками. Сочинительный союз всегда выносится за скобки, как и использованный для разделения частей предложения знак препинания.

После составления схемы нужно переходить к этапу объяснения постановки знаков препинания, что достаточно легко благодаря тому, что она очень наглядная.

Чаще всего части в сложносочиненном предложении разделяет такой знак препинания, как запятая, однако если оно достаточно объемное, то между несколькими частями может ставиться и точка с запятой. Тире же хоть и используется, но все же достаточно редко – только при противопоставлении частей или при резком переходе действия.

В некоторых случаях между частями сложносочиненного предложения запятая не ставится. тогда разделять его части на схеме будет только союз.

Чтобы лучше понять все сказанное выше, следует рассмотреть пример такого синтаксического разбора.

Он бежал быстро, но поезд было не догнать – повествовательное невосклицательное сложносочиненное предложение, в составе которого два простых, они соединены сочинительным союзом “но” с противительным значением. Схема данного предложения такова: […], но […]. В нем использована одна запятая, отделяющая первую часть сложносочиненного предложения от второй.

Что мы узнали?

Составление схемы сложносочиненного предложения – это пошаговая работа. Она состоит из шести пунктов плана, каждый из которых выполняется последовательно. Для начала необходимо определи цель высказывания предложения и его эмоциональную окраску, затем узнать, сколько в нем частей (выделив грамматические основы), найти сочинительный союз, составить схему и объяснить постановку знаков препинания (обычно это запятая, но также может использоваться такой знак, так точка с запятой или тире).

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Nonna Alehina

8/10

-

Дина Лаврик

10/10

Оценка статьи

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 151.

А какая ваша оценка?

Сложносочинённое предложение — это два и более равноправных простых предложения с сочинительной связью между ними. Приведем примеры сложносочиненных предложений из художественной литературы с разными видами сочинительных союзов.

Сложносочиненное предложение

Одно сообщение может содержать в себе два и более простых предложений, объединенных общей смысловой целостностью и интонационной законченностью. Такое сообщение назовем сложным предложением. Оно, как и простое предложение, является единицей речи и оформляется при помощи интонации и порядка слов.

Если в нем два и более простых предложений соединены сочинительными союзами, то назовем его сложносочиненным. В нем содержится несколько равноправных по смыслу грамматических основ, соединенных сочинительными союзами.

Определение

Сложное предложение, состоящее из нескольких равноправных по смыслу предикативных частей, соединенных сочинительными союзами, называется сложносочинённым.

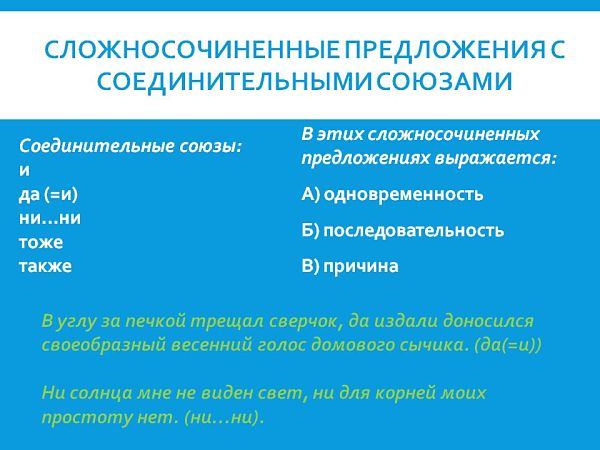

Между простыми предложениями, входящих в состав сложносочиненного предложения, существует сочинительная связь, которая осуществляется с помощью союзов:

- соединительных;

- противительных;

- разделительных.

Сочинительные союзы

Соединительные союзы

Соединительные союзы «и», «да» (в значении «и»), «да и», «тоже», «также», «ни…ни» соединяют простые предложения, в которых сообщается о фактах, явлениях действительности, происходящих одновременно или следующих друг за другом. В сложносочиненных предложениях наиболее употребителен союз «и», который соединяет как однородные члены предложения в составе простого, так и простые предложения в составе сложных.

Прошла зима, и в конце апреля пара острокрылых птичек прилетела и стала носиться вокруг старого гнёздышка (К. Ушинский).

В этом сложном предложении выделим две грамматические основы:

- зима прошла;

- пара птичек прилетела и стала носиться.

Две грамматические (предикативные) равноправные части соединены сочинительным союзом «и». Значит, это сложносочиненное предложение (в дальнейшем ССП).

В ССП с повторяющимся союзом «и» существует определенная последовательность событий, совершающихся одновременно, к тому же усиливается утверждение или отрицание, например:

И чёрные скалы ожили на белом листе, и море било в них тысячью тяжелых батарей, и высоко в небо взлетали брызги.

Союз «да» равноценен сочинительному союзу «и».

Осталась от прежнего высокая белая колокольня, да по-прежнему вьётся-бежит среди зелёных лугов знакомая наезженная дорога (И. Соколов-Микитов).

Сочинительный союз «да и» обладает значением присоединения, например:

Ничьего не прошу сожаленья, да и некому будет жалеть (Н. Некрасов).

Союзы «тоже», «также» близки по значению к союзу «и», но могут в контексте иметь дополнительное значение тождества, уподобления. Указанные союзы располагаются внутри второго простого предложения, например:

Но вот конюшня опустела, деревья тоже разошлись (Н. Заболоцкий).

На ярмарку собралось много мастеров из ближних городков, были также гости из соседних государств.

В ССП повторяющийся союз «ни…ни» употребляется при перечислении с отрицанием, например:

Ни ветерок не потянет, ни воробушек не чиликнет, ни ласточка не прощебечет (П. Мельников-Печерский).

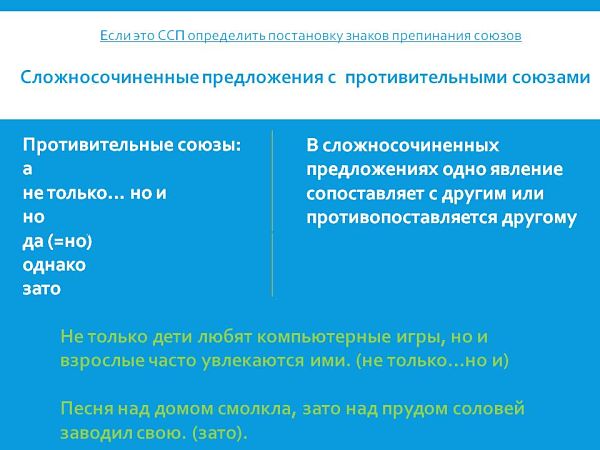

Противительные союзы

В ССП два простых предложения могут быть соединены противительными союзами:

- а;

- но;

- да (в значении «но»);

- однако;

- зато;

- же.

С их помощью выражаются отношения сопоставления или противопоставления одного явления другому. Сопоставление выражают союзы «а» и «же», например:

На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими светила золотая луна (М. Булгаков).

Маквала вдруг спохватилась и унеслась в дом, Нина же еще долго сидела на каменной скамейке под платаном (А. Казбеги).

Союз «зато» имеет значение возмещения, например:

Левая нога не сгибалась, зато правая прыгала, как у детского щелкуна (М. Булгаков)

Союзы «но», «да», «однако» выражают уступительные отношения между простыми предложениями в составе СПП, например:

Раскольников проснулся на следующий день поздно, однако сон не подкрепил его (Ф. Достоевский).

Собак — хватает, да они не злые (А. Фадеев).

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе (Лев Толстой).

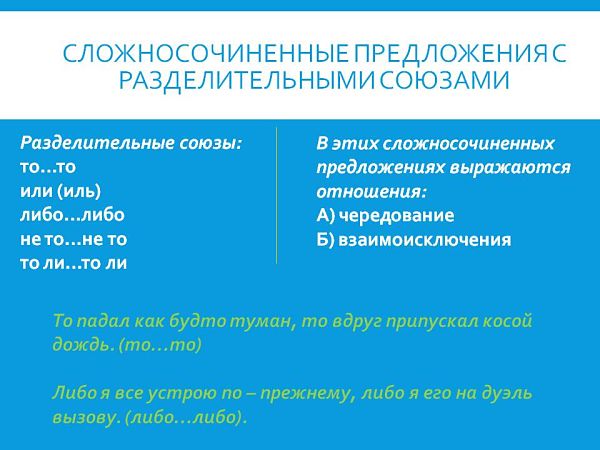

Разделительные союзы

Части СПП, связанные разделительными союзами «или», «либо», «то…то», «не то…не то», содержат в себе сообщение о событиях или явлениях, которые исключают друг друга, несовместимы в одно и то же время или чередуются, попеременно сменяя друг друга.

Сложные предложения с разделительными союзами могут также выражать отношения выбора или предположения.

Примеры предложений

Либо я устрою все по-прежнему, либо я его на дуэль вызову (И. Тургенев).

Не то это было раннее утро, не то уже наступал вечер (А. Фадеев).

То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь (Лев Толстой).

Видео «Сложносочинённое предложение»

Сложносочиненное предложение

Сложносочиненными называются сложные предложения, в которых простые предложения равноправны по смыслу и связаны сочинительными союзами. Части сложносочиненного предложения не зависят друг от друга и составляют одно смысловое целое.

В зависимости от вида сочинительного союза, который связывает части предложения, все сложносочиненные предложения (ССП) делятся на три основных разряда:

1) ССП с соединительными союзами (и; да в значении и; ни …, ни; тоже; также; не только …, но и; как …, так и);

2) ССП с разделительными союзами (то …, то; не то …, не то; или; либо; то ли …, то ли);

3) ССП с противительными союзами (а, но, да в значении но, однако, зато, но зато, только, же).

Смысловая связь простых предложений, объединенных в сложное, различна. Они могут передавать:

— явления, происходящие одновременно.

Например: И далеко на юге шел бой, и на севере вздрагивала земля от бомбовых ударов, явственно приближавшихся ночью (в таких предложениях изменение последовательности частей предложения не меняет смысла);

— явления, происходящие последовательно.

Например: Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали (в этом случае перестановка предложений невозможна).

1. ССП с соединительными союзами (и, да /=и/, ни — ни, как — так и, не только — но и, тоже, также, да и).

В сложносочиненных предложениях с соединительными союзами могут выражаться:

— временные отношения.

Например: Наступило утро, и наш пароход подошел к Астрахани (сравните: Когда наступило утро, наш пароход подошел к Астрахани);

Союзы и, да могут быть как одиночными, так и повторяющимися:

Например: Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит (А.С. Пушкин) — описываемые явления происходят одновременно, что подчеркнуто использованием в каждой части повторяющихся союзов.

В саду раздавались голоса и был слышен смех — события происходят одновременно.

Я крикнул, и мне ответило эхо — второе явление следует за первым.

— действие и его результат.

Например: Пугачев дал знак, и меня тотчас отпустили и оставили.

— причинно-следственные отношения.

Например: Несколько особенно мощно перекрытых блиндажей остались совсем целы, и иззябшие, измученные боем люди, валясь с ног от усталости и желания спать, всеми силами тянулись туда погреться;

Мне нездоровилось, и потому я не стал дожидаться ужина — второе явление является следствием первого, вызвано им, на что указывает конкретизатор — наречие потому.

Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет (И. А. Крылов).

Рассказчик замер на полуслове, мне тоже послышался странный звук — союзы тоже и также имеют ту особенность, что они стоят не в начале части.

Союзы тоже и также вносят в предложение значение уподобления. Например: И теперь я жил с бабушкой, она тоже перед сном рассказывала мне сказки. Союзы тоже и также стоят всегда внутри второй части сложносочиненного предложения. Союз тоже, как правило, употребляется в разговорной речи, союз также — в книжной.

Разговорный характер имеет также и союз да в значении и.

Например: Скрывать истину было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать.

2. ССП с противительными союзами (но, да /=но/, однако, а, же, зато).

В сложносочиненных предложениях с противительными союзами одно явление противопоставляется другому.

Например: Гроза была там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце.

С помощью союза однако передается оговорка к ранее сказанному. Например: Она едва могла принудить себя улыбнуться и скрыть свое торжество, однако ей удалось довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид.

Предложения данной группы всегда состоят из двух частей и, обладая общим противительным значением, могут выражать следующие значения:

Ей было около тридцати, однако она казалось совсем молодой девушкой — второе явление противопоставляется первому.

Одни помогали на кухне, а другие накрывали на столы — второе явление не противопоставлено первому, а сопоставлено с ним (замена союза а на но невозможна).

Союзы зато, но зато указывают на возмещение того, о чем говорилось в первом предложении.

Например: Лось ушел, зато рядом раздавался звук, издаваемый каким-то живым и, вероятно, слабым существом; Много труда предстоит ему, но зато зимой он отдохнет.

В значении противительных союзов употребляются частицы же, только.

Например: Голова еще болела, сознание же было ясное, отчетливое; Война ничего не отменила, только все чувства стали острей на войне.

Союз же, как и союзы тоже и также, всегда стоит не в начале второй части предложения, а непосредственно за словом, которое противопоставляется слову первой части.

Например: Все деревья выпустили клейкие листочки, дуб же пока еще стоит без листьев.

3. ССП с разделительными союзами (или /иль/, либо, не то — не то, то ли — то ли, то — то).

В сложносочиненных предложениях с разделительными союзами указывается на такие явления, которые не могут происходить одновременно: они или чередуются, или одно исключает другое.

Например: В душном воздухе то раздавались удары кирок о камень, то заунывно пели колеса тачек; То моросил дождь, то падали крупные хлопья снега – союз то — то указывает на чередование явлений.

На Пересыпи не то что-то горело, не то восходила луна — союз не то — не то указывает на взаимоисключение явлений.

Только иногда мелькнет березка или мрачной тенью встанет перед тобой ель — союз или указывает на взаимоисключение явлений.

То ли скрипит калитка, то ли потрескивают половицы — союз то ли — то ли указывает на взаимоисключение явлений.

Разделительные союзы или и либо могут быть одиночными и повторяющимися.

При более подробном описании типов ССП выделяют еще три разновидности ССП: ССП с присоединительными, пояснительными и градационными союзами.

Присоединительными являются союзы да и, тоже, также, помещенные в нашей классификации в группу соединительных союзов.

Пояснительными являются союзы то есть, а именно:

Например: Его выгнали из гимназии, то есть свершилось самое для него неприятное.

Градационные союзы — не только… но и, не то чтобы… но.

Например: Не то чтобы он не доверял своему напарнику, но кое-какие сомнения на его счёт у него оставались.

Сложносочиненное предложение следует отличать от простого предложения с однородными членами, связанными сочинительными союзами.

| Сложносочиненные предложения | Простые предложения с однородными членами предложения |

|

Свистящим шепотом перекинулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей.

|

И вдруг еще один жук отвалил от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой, пышный хвост, пронесся прямо к поляне.

|

|

Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть.

|

Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, присел на медвежью тушу.

|

|

Шумит лес, лицу жарко, а со спины пробирается колючий холод.

|

В хорошую погоду лес клубился шапками сосновых вершин, а в непогодь, подернутый серым туманом, напоминал помрачневшую водную гладь.

|

|

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый булыжник, или вырастет на мгновение серая каменная баба, или перебежит дорогу суслик, и опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи.

|

Приходилось стоять, закрыв глаза, прислонившись спиной к стволу дерева, или присаживаться на сугроб и отдыхать, чувствуя биение пульса в венах. |

Тематический практикум ОГЭ 2023

NEW -40%

ТОП орфографических ошибок в сочинении ЕГЭ

-20%

ТОП пунктуационных ошибок в сочинении ЕГЭ

-20%

ТОП речевых ошибок в сочинении ЕГЭ

-30%

Сочинение ЕГЭ 2023 на 24 балла

Интерактивное пособие для подготовки к сочинению

-30%

АНАЛИЗ ТЕКСТА

Пособие «Анализ текста. Задание 1-3, 22-26 ЕГЭ»

-50%

300+ аргументов к итоговому

Навигатор-ЕГЭ 2023. Сочинение

Интерактивный чек-лист

-50%

Навигатор-ЕГЭ 2023. Тест

Интерактивный чек-лист

-50%

Учимся формулировать

проблему, комментарий, авторскую позицию, обоснование

-30%

Исключения и трудности ЕГЭ

ИСКЛЮЧИТЬ/ЗАМЕНИТЬ

300+ заданий 6 ЕГЭ

-50%

200+ аргументов для сочинения ОГЭ

-30%

ОГЭ-навигатор 2023

Чек-лист подготовки к ОГЭ по русскому языку 2023

СКИДКА

1000 НАРЕЧИЙ

Слитно, раздельно, через дефис

-50%

Проверка сочинения ЕГЭ

Сложносочиненное предложение (ССП) — сочинительная связь, примеры.

Содержание:

Сложносочинёнными называются такие СП, части которых соединены сочинительными союзами и грамматически не зависят друг от друга, т.е. находятся в отношениях равноправия, равнозначности.

Части сложносочиненного предложения образуют смысловое, структурное и интонационное целое.

Признаки ССП:

- самостоятельность частей сложного предложения

- наличие сочинительных союзов, которые выступают как основное средство связи между частями сложного предложения и занимают закрепленную позицию между ними

- интонация (противопоставления, перечисления и др.)

Сочинительные союзы, за крайне редкими исключениями (прежде всего это союз же), стоят между частями сложного предложения, не входя в их состав. Соответственно, при инверсии (нарушении порядка) частей союзы или их части остаются на своем месте.

Значения союзов в ССП:

- соединительные союзы указывают на то, что ситуации происходили, происходят или будут происходить.: Раскрыты окна. Веет теплый ветер, и лёгкий пар клубится у реки, / И шумно солнцу радуются дети, / И думают о жизни старики (М. Исаковский);

- противительные союзы обозначаются сопоставление ситуаций или указывают на несоответствия: Арбузом спелым пахнут зори, а день антоновкой пропах (Н. Рыленков); Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят (Ф. Тютчев);

- разделительные союзы указывают на то, что возможно каждое из описываемых событий: Милый край! То снимет шапку ёлка, то берёзка рукавом тряхнёт;

- пояснительные союзы указывают на сходство соотнесённых ситуаций: Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги (Л. Толстой);

- присоединительные союзы подчёркивают добавочный или второстепенный характер информации, заключённой во второй части: У него было много книг, и все такие дорогие, редкие книги (Ф. Достоевский).

Соединительные отношения – значение логической однородности, то есть перечисления, одновременности или последовательности событий. Общим для этих действий является соотнесенность с конкретным временным моментом, но при этом одно действие не вытекает из другого.

Пример:

Все влюблены, и все крылаты, / И все поют стихи Булата / На этом береге туманном (Ю. М.).

Одновременность событий отражена в сложносочиненном предложении с помощью глаголов несовершенного вида либо нулевых глаголов-связок в составном именном сказуемом, как в приведенном примере. Это же значение может относиться и к передаче состояний, признаков, осуществляемой словами категории состояния: И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды… (Л.).

Последовательность действий выражается с помощью глаголов совершенного вида: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге (Л.).

Средства связи в ССП с соединительными отношениями: сочинительные союзы: и, да=и, повторяющиеся и…и, ни…ни, тоже, также.

Одиночный или повторяющийся союз и — самый частотный при передаче перечисления (Всё слышатся жалобные звуки, и не разберешь,

ставня ли это ноет на своих ржавых петлях, или летят журавли…). Типично употребление предложений с этим союзом в повествовательных и описательных контекстах художественной речи, когда создается картина окружающего мира, передаются ощущения автора или персонажа.

Союз и часто используется для соединения предложений, фиксирующих быструю смену событий. (Были блистательные бодрые дни на

футбольном поле, запах земли и травы, волнение важного состязания; и вот вырывается и близится знаменитый форвард противника, и ведёт новый жёлтый мяч, и вот бьет с пушечной силой ‒ и жужжит в пальцах огонь от отклонённого удара (Наб.).

Союз да в значении и носит разговорный характер: Ты завтра с отцом к ней поедешь, да приласкайся хорошенько: ты моложе ее (Л. Т.).

Союз ни… ни используется, чтобы показать взаимное исключение перечисляемых сообщений: Ни солнца мне не виден свет, / Ни для корней моих простору нет, / Ни ветеркам вокруг меня свободы (Кр.).

Союзы тоже и также привносят в предложение оттенок сопоставления и присоединения; кроме того, они могут располагаться не между

частями предложения, а внутри них, после слов, которые вступают в сопоставление с первой частью, ‒ или перед ними в случае инверсии: Снегу было мало, снежных буранов тоже (Акс.); Живущих в этой местности помещиков было очень мало; очень мало было также дворовых

и грамотных (Л. Т.).

- Прозрачный лес один чернеет, / И ель сквозь иней зеленеет, / И речка подо льдом блестит (А. Пушкин);

- Сыпались звёзды, да иглы звенели (С. Щипачёв);

- Ни солнца мне не виден свет, / Ни для корней моих простору нет, / Ни ветеркам вокруг меня свободы… (И. Крылов);

- Странный старичок говорил очень протяжно, звук его голоса также изумил меня (И. Тургенев).

- Однозвучно гремит колокольчик, / И дорога пылится слегка (И. Макаров);

- Черёмуха душистая развесившись стоит, и зелень золотистая на солнышке горит (С. Есенин);

- Шумели деревья, и по небу мчались клочки туч (М. Горький).

- Парадные двери были заперты, и всё спало (Л. Толстой);

- Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий (Ф. Достоевский).

- Парадные двери были заперты, и всё спало (Л. Толстой);

- Я выстрелил, и в то же мгновение в нескольких шагах от меня раздался крик (И. Тургенев);

- Вдруг таинственной прохладой повеяло из глубины, и потом громадный глухарь порхнул из куста (Л. Леонов);

- Толпа перед ним расступилась, и в тот же миг он увидел её (А. Куприн).

- Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось (М. Булгаков);

- Душой весны природа ожила, / И блещет всё в торжественном покое (Ф.Тютчев);

- Начинало темнеть, и на небе замигали звёзды (А. Чехов);

Разделительные отношения указывают на чередование явлений, на выбор одного из возможных вариантов, будь то предположения о происходящем или рассуждения о будущем.

Средства связи в ССП с разделительными отношениями: разделительные союзы или, либо (одиночных и повторяющихся), ли… или, то ли… то ли, не то… не то, а также то… то.

Одиночный союз или, повторяющиеся или… или, ли… или нейтральны в выражении выбора: В самом ли деле он уверовал, или величественная церемония совершенного таинства потрясла его и возбудила художественную восприимчивость его натуры, но он твердо и, говорят, с большим чувством произнес несколько слов прямо вразрез многому из его прежних убеждений (Дост.).

Союз иль рассматривается как разговорный и почти устаревший, в современных текстах он встречается крайне редко: Для счастия души,

поверьте мне, друзья, иль слишком мало всех, иль одного довольно (П.);

Союзы то ли… то ли, не то… не то выражают неуверенность автора: И я уж и не знаю: то ли я его люблю, то ли мне его жалко (Шукш.); — Ах Илья, Илья! Не то смеяться, не то плакать (Гонч.).

Своеобразие союза то… то заключается в том, что он не передает отношения выбора, а описывает чередование действий: Ей то казалось,

что дочь ее спит рядом с ней, и она отодвигалась, шарила по постели рукой, то слышался невнятный шепот: «Мама, пить» (Ш.).

- Мы подолгу беседовали и подолгу молчали, или же она играла мне на рояле (А. Чехов);

- Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело (А. Макаренко);

- То солнце тусклое блестит, / То туча чёрная висит (Н. Некрасов);

- Не то было раннее утро, / не то уж наступил вечер (Г. Семёнов).

- Лишь изредка на канавках позвякивали орудия, или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым голосом кричал рассерженный начальник на своих подчинённых (Л. Толстой).

- Иль у сокола крылья связаны, / Иль пути ему все заказаны (А. Кольцов)

- У него не было никакого страха, или, вернее, страх остался позади и гнал его вперёд (К. Федин);

- То тут, то там изредка вспорхнёт испуганная нами птица или зацокает бекас (Г. Федосеев);

- Там всё-таки глядишь, облачко проплывёт, непохожее на другое, или солнце вдруг заиграет лучами (Г. Марков);

- Подумайте лучше, или я вынужден буду принять меры (В. Шукшин);

- Может, шагу прибавить или силёнок нет? (К. Симонов);

- Мне придётся серьёзно заняться английским языком, или я не смогу поступить на факультет иностранных языков;

- Либо пан, либо пропал (пословица);

- Их остановили на дороге, либо они остановились сами и толковали о житейских вопросах (К. Федин).

- Над редкими лесами тянулся дымок: то ли костры разводили солдаты, то ли дотлевали загоревшиеся во время боя рощи (Ю. Бондарев);

- То ли шелест колоса, / Трепет ветерка, / То ли гладит волосы / Тёплая рука (А. Сурков).

- То ли я перестану понимать людей, то ли они меня (И. Бунин)

- Её поведение трудно понять: она то весёлая и спокойная, то вдруг ей ничего не хочется делать (А. Толстой);

- А за окном, увы, весна. То косо налетит снежок, то нет его, и солнце на обеденном столе (М. Булгаков);

- То надобно соседей навестить, / То на охоту ехать с соколами, / То на войну нелёгкая несёт (А. Пушкин);

- То у него сонливый вид, / То он свистит, глаза прищуря, / То сам прорваться норовит (А. Твардовский)

Противительные отношения – значение противоречия между сообщениями, содержащимися в первой и во второй частях.

Средства связи в ССП с противительными отношениями: союзы а, но, да, однако, зато, а то, не то, а не то, же.

Наиболее очевидно противительные отношения представлены союзом но: Заседатель ваш… он, конечно, человек сведущий, но от него

такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода (Г.) — несоответствие данной сначала положительной характеристики

данному потом отрицательному факту. Еще пример: Вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть… (Ч.) — возникает «нестыковка» между сообщением о неприятностях, ожидающих Раневскую, и «утешительными» словами Лопахина.

Союз да в смысловом отношении синонимичен но, однако носит разговорный характер и часто используется при передаче прямой речи:

Надо бы их разбудить, да Варвара Михайловна не велела (Ч.); Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо (Купр.); Оно, разумеется, князь Андрей не дитя, и без него обойдется, да против воли в семью входить нехорошо (Л. Т.). Этот союз типичен для классической художественной литературы; в современных текстах он встречается редко.

Союз однако, наоборот, придает книжность контексту (кроме того, он имеет дополнительное значение ограничения): Бунин замолчал на несколько лет, однако эти годы имели для него важное значение (Л. Никулин).

Противоречие суждений с оттенком противопоставления выражается союзом а: Оно, пожалуй, барство-то ‒ как оспа… и выздоровеет человек, а знаки-то остаются… (М. Г.); Многие в свое время смеялись над Солоухиным, а мне вот очень нравится обращение «сударь» (В. Акс.).

Союз зато имеет особое значение — возместительное: первая часть обычно содержит отрицание факта или негативную характеристику,

а вторая — в противовес — дает сведения со знаком плюс: Имя забылось, зато твердо отпечаталось в памяти ощущение плотных плеч, секундная вороватая ласка в потемках гардеробной, среди мягких шуб… (Триф.). В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой (Т.).

- По ягоды меня водили птицы, / А белки по орехи и грибы (Н. Рыленков);

- Федя никогда не плакал, зато находило на него временами дикое упрямство (И. Тургенев);

- Разница в годах была слишком значительная, но тем не менее он сделал ей предложение (М. Зощенко);

- Природа действует стихийно, человек же сознательно (Л. Леонов)

- В эту зиму мне было двадцать лет, а ему шестьдесят (И. Бунин);

- Два дня пролежал он в дивизионном медсанбате, а затем его перевезли на левый берег (Л. Гроссман).

- Мать расположилась с детьми в карьере, а отец – в кибитке (С. Аксаков)

- В книгах сказки, а в жизни только проза есть (А. Блок).

- Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево (А. Чехов);

- Слёзы выступили у него на глаза, а всё лицо расцветало радостью (И. Тургенев);

- Уже давно рассвело, а лампа всё горела коптящим бессильным огоньком (А. Фадеев).

- Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а всё ещё тянется утро (А. Чехов);

- Рассказывайте что хотите, а я всё-таки женюсь и буду жить счастливо (А. Островский);

- Матушка поминутно плакала, здоровье её становилось день ото дня всё хуже, она, видимо, чахла, а между тем мы с ней работали с утра до ночи (Ф. Достоевский).

- Вечерело уже, а шторм лютовал и не собирался отдыхать (А. Платонов);

- Вот и огонёк разгорелся, а напарника моего всё нет и нет (В. Астафьев);

- Но время шло, а ревущий грохот не ослабевал (Л. Гроссман).

- Берёзы распустились, дубы же стояли обнажёнными (А. Чехов);

- Публике он совсем не нравился, мне же лично князёк был до крайности симпатичен своими несчастьями и неудачами (А.Чехов);

- Варенька, рассматривая даль, всё вспоминала что-то, Ипполит же зачем-то считал пятна грязи на её платье (М.Горький);

- Мать села на скамейку возле брата и вдруг зарыдала, отец же махнул рукой и быстро пошёл прочь (И.Бунин);

- Прежде Емельян служил в певчих, имел замечательный голос, теперь же он обратился в мужика (А. Чехов).

- Труд кормит, лень же портит.

- Правее горы казались положе, но дальше по горизонту снова громоздятся их приметные вершины (Д. Гранин);

- Конечно, в ту минуту в самолёте Крылову было не до того, но сейчас он не мог не думать об этом (Д. Гранин);

- На губах явилась довольно тихая улыбка, однако в морщинах щёк ещё дрожали слёзы (М. Горький);

- Ах, милый, я луну любила, да это уж давно прошло (А. Островский);

- В короткие зимние дни здесь рано спускается сумрак, зато в начале лета неделями длятся немеркнущие белые ночи (А. Сладков);

- Избы не больно казисты, зато перед каждой избой садик с яблонями и вишнями (Ю. Нагибин).

- После пережитого напряжения у Ивана Ивановича дрожали руки и ноги, зато на душе отлегло (В. Овечкин);