РадиоКот >Обучалка >Аналоговая техника >Жучки, передатчики и приемники: что о них надо знать >

Основные параметры передатчиков и приемников

|

Основные параметры передатчиков |

Основные параметры приемников |

|

Рабочая частота (частотный диапазон), МГц или кГц |

|

|

Тип модуляции: амплитудная (АМ) / частотная (ЧМ) |

|

|

Мощность выходного сигнала, Вт |

Чувствительность по входу, мкВ |

|

Выходное сопротивление, Ом |

Входное сопротивление, Ом |

|

Коэффициент гармоник |

Избирательность, дБ |

|

Чувствительность по входу, мВ |

Мощность выходного сигнала, Вт |

|

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) НЧ тракта (включая модулятор) |

КНИ НЧ тракта, включая демодулятор |

Теперь все по порядку.

Рабочая частота (частотный диапазон)

Если передатчик или приемник жестко настроены на определенную частоту – то можно говорить об одной рабочей частоте. Если в процессе работы возможно перестраивать рабочую частоту, то надо назвать диапазон рабочих частот, в пределах которого может осуществляться регулировка.

Измеряется в килогерцах (кГц), мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц).

Раньше для определения частотного диапазона чаще использовали не частоту, а длину волны. Отсюда пошли названия диапазонов ДВ (длинные волны), СВ, (средние волны) КВ (короткие волны), УКВ (ультракороткие волны).

Чтобы пересчитать длину волны в частоту, нужно поделить на нее скорость света (300 000 000 м/с). То есть,

где:

— длина волны (м)

c – скорость света (м/с)

F – частота (Гц)

Теперь вам нетрудно посчитать, что наши деды называли «ультракороткими волнами». Да да, не удивляйтесь, диапазон 65…75 МГц – это уже не просто «короткие» а «ультракороткие». А ведь их длина целых 4 метра! Для сравнения, длина волны мобильника стандарта GSM – 15…30 см (в зависимости от диапазона).

С развитием техники и освоением новых частотных диапазонов, им начали давать невообразимые названия вроде «сверхкороткие», «гиперкороткие» и т.п. Сейчас для обозначения диапазона чаще используют частоту. Это удобнее хотя бы даже тем, что не нужно ничего пересчитывать и помнить скорость света. Хотя, скорость света все равно помнить не помешает

Мы будем, в основном, работать с вещательными диапазонами УКВ. Их два: УКВ-1 — то что в народе так и называют «УКВ», и УКВ-2 — то, что принято называть «FM». Название FM происходит от английского Frequency Modulation — Частотная Модуляция (о модуляции читаем ниже). Вообще-то, если серьезно, то называть частотный диапазон по виду модуляции — технически безграмотно. Однако, в народе это название прочно укоренилось и стало нарицательным. С этим уже ничего не поделаешь.

Тип модуляции

Широко используется два типа модуляции: амплитудная (АМ) и частотная (ЧМ). По-буржуйски это звучит как AM и FM . Собственно, всеми любимый диапазон “ FM ” получил название именно благодаря частотной модуляции, с которой работают все радиостанции данного диапазона. Есть еще фазовая модуляция, сокращенно – ФМ, но уже, нашенскими буквами. Попрошу не путаться с буржуйским FM !

ЧМ, в отличие от АМ, более защищена от импульсных помех. Вообще говоря, на частотах, на которых расположены радиостанции УКВ-диапазона, применение ЧМ более удобно, чем АМ, поэтому она там и применяется. Хотя, телевизионный сигнал все равно передается с амплитудной модуляцией, независимо от частоты. Но это уже совсем другая история.

Частотная модуляция бывает узкополосная и широкополосная. В вещательных радиостанциях используется широкополосная ЧМ – ее девиация составляет 75 кГц.

В связных радиостанциях и прочей не вещательной радиотехнике чаще применяют узкополосную ЧМ, с девиацией порядка 3 кГц. Она более защищена от помех, поскольку допускает более острую настройку приемника на несущую.

Итак, наши диапазоны:

УКВ-1 — 65,0…74,0 МГц, модуляция — частотная

УКВ-2 («FM») — 88,0…108,0 МГц, модуляция — частотная

Мощность выходного сигнала

Чем мощнее передатчик – тем дальше он может передать сигнал, тем легче этот сигнал будет принять.

Почти в каждом описании жучка пишется его дальность действия. Обычно – начиная от 50 м и заканчивая тремя километрами… Серьезно воспринимать эту информацию нельзя. Ни за что не польщайтесь дальностью в 1 км в условиях города, или не расстраивайтесь сильно пятидесятью метрами на открытой местности – ведь авторы никогда не дают параметры приемника, с которым тестировался данный жучок. А именно – они не называют чувствительность этого приемника. А ведь от нее многое зависит. Можно тестировать мощный передатчик при помощи приемника с паршивой чувствительностью – и получить в результате маленький радиус действия. Или наоборот, слушать маломощный передатчик через чувствительный приемник – и получить большую дальность. Поэтому, рассматривая схему жучка, в первую очередь обращайте внимание не на громкие слова, а на голые факты. А именно – попытайтесь прикинуть мощность передатчика. Обычно мощность в описании жучка не указывается (авторы ее просто не меряют, считая достаточным померить «дальность»). Поэтому нам остается только «на глаз» определить, на что способен жук.

Для этого нужно смотреть на:

— Напряжение питания. Чем больше – тем больше мощность (при прочих равных условиях)

— Номинал транзистора, стоящего в оконечном каскаде (или генераторе, если антенна подключена прямо к нему). Если стоит какой-нибудь паршивый КТ315 – большой мощности от схемы можно не ждать, не дождетесь. А если попробуете поднять – транзюк, ничего не говоря, просто предательски взорвется… Лучше, если стоит транзистор КТ6хх или КТ9хх, например, КТ608, КТ645, КТ904, КТ920 и т.д.

— Сопротивления транзисторов в коллекторной и эмиттерной цепях оконечного каскада. Чем они меньше – тем больше мощность (ппру).

Для сравнения скажу так: мощности в 1 Вт хватает в городских условиях где-то на километр при условии, что чувствительность приемника – порядка 1мкВ.

Чувствительность приемника

Ну мы уже начали говорить о чувствительности.

Чувствительность зависит процентов на 90 от «шумности» входного каскада приемника. Поэтому, для достижения хороших результатов, необходимо использовать малошумящие транзисторы. Часто используют полевики – они поменьше шумят.

У приемников диапазона УКВ, чувствительность обычно находится в пределах 0,1…10мкВ. Приведенные значения – крайности. Чтоб получить чувствительность 0,1 – надо изрядно попотеть. Так же, как и надо очень сильно не уважать себя, чтоб сделать приемник с чувствительностью 10мкВ. Истина где-то посередине. Порядка 1…3 мкВ – оптимальное значение чувствительности.

Выходное сопротивление передатчика

Это очень важно знать, потому что можно сделать очень прекрасный мощный передатчик и не получить от него и десятой доли номинальной мощности благодаря неправильному согласованию с антенной.

Итак, антенна обладает сопротивлением R , скажем 100 Ом. Чтоб излучить при помощи этой антенны мощность P , допустим – 4 Ватта, нужно приложить к ней напряжение U , которое рассчитывается по закону Ома:

U2 = PR

U2 = 100*4 = 400

U = 20 В

Получили 20 Вольт.

При напряжении 20 Вольт выходной каскад передатчика должен держать мощность 4 Вт, при этом через него будет протекать ток

I = P/U = 0,2А = 200мА

Таким образом, данный передатчик на сопротивлении 100 Ом развивает мощность 4 Вт.

А если вместо антенны на 100 Ом подключить антенну на 200 Ом? (А напряжение то же – 20 В)

Считаем:

P = UI = U(U/R) = 20(20/200) = 2 Вт

В два раза меньше! То есть, физически, выходной каскад готов прокачать 4 Ватта,

но не может, так как ограничен напряжением в 20 Вольт.

Другая ситуация: сопротивление антенны – 50 Ом, то есть – в 2 раза меньше. Что получается? На нее пойдет двойная мощность, через оконечный каскад потечет двойной ток – и транзистор в конечном каскаде многозначительно накроется медным тазом…

Короче говоря, к чему я это все? А к тому, что необходимо знать, какую нагрузку мы вправе подключить к выходу передатчика, а какую – не в праве. То есть, необходимо знать выходное сопротивление передатчика.

Но нам надо знать и сопротивление антенны. А вот тут-то сложнее: его очень сложно измерить. Можно, конечно, рассчитать, но расчет не даст точного значения. Теория всегда немного расходится с практикой. Как же быть?

Очень просто. Существуют специальные схемы, которые позволяют изменять выходное сопротивление. Они называются «схемы согласования». Наиболее распространены два вида: на основе трансформатора и на основе П-фильтра. Схемы согласования обычно ставятся на выходной каскад усилителя, и выглядят примерно так (слева – трансформаторная, справа – на основе П-фильтра):

Для настройки выходного сопротивления трансформаторной схемы, необходимо изменять количество витков II обмотки.

Для настройки схемы с П-фильтром, нужно регулировать индуктивность L 1 и емкость C 3.

Настройка производится при включенном передатчике и подключенной штатной антенне. При этом, мощность излученного антенной сигнала измеряется при помощи специального прибора – волномера (это такой приемничек с милливольтметром). В процессе настройки, добиваются максимального значения излучаемой мощности. Крайне не рекомендуется производить настройку мощных передатчиков, находясь в непосредственной близости от антенны. Если, конечно, ваша мама хочет иметь внуков…

Входное сопротивление приемника

Почти то же самое. Кроме внуков. Принимаемый сигнал слишком слаб, чтобы сколь-нибудь навредить отечественному генофонду.

Согласование сопротивлений производится при помощи входного колебательного контура. Антенна подключается либо к части витков контура, либо через катушку связи, либо через конденсатор. Схемы вот:

Сигнал с контура также может сниматься или напрямую, как показано на схемах, или через катушку связи, или с части витков. Во-общем, зависит от воли конструктора и конкретных условий.

Коэффициент гармоник

Говорит нам о том, насколько излучаемый передатчиком сигнал «синусоидален». Чем меньше к.г. – тем больше сигнал похож на синус. Хотя, бывает и так, что визуально – вроде бы синус, а гармоник – тьма. Значит, все-таки – не синус. Человеку свойственно ошибаться. Техника более объективна в своей оценке.

Вот так выглядит «чистый» синус (синусоида сгенерирована звуковым генератором программы WaveLab ):

Гармоники возникают, как мы знаем, из-за нелинейных искажений сигнала. Искажения могут возникать по различным причинам. Например, если усилительный транзистор работает на нелинейном участке передаточной характеристики. Иначе говоря, если при равных изменениях тока базы, изменения тока коллектора не равны. Это может быть в двух случаях:

- На транзистор подан недостаточный ток смещения. То есть, при отсутствии сигнала он полностью закрыт,

а открываться начинает лишь с возрастанием уровня сигнала. При этом, у выходной синусоиды получаются «спиленными» низы:Кстати, выходные каскады большинства передатчиков работают в режиме С.

Этот режим не подразумевает наличия смещения базы. То есть, на выходах таких каскадов

всегда будет сигнал с отрезанными низами. Но с этим мирятся ввиду высокого КПД подобных каскадов.

Гармоники вырезаются фильтрами, стоящими после каскада. Кстати, каскады, изображенные на схемах согласования,

работают как раз в режиме C. - Амплитуда входного сигнала слишком велика, и необходимый коллекторный ток не может быть обеспечен.

Например:

В коллекторной цепи транзистора стоит резистор на 100 Ом,

напряжение питания – 25 В.

Соответственно, при полностью открытом транзисторе, коллекторный ток будет равен 25/100 = 0,25 А = 250 мА.

Коэффициент усиления транзистора– 50, то есть, коллекторный ток в 50 раз больше тока базы.

Теперь такая ситуация: на базу подали ток 10 мА. Каков будет ток коллектора?Что? 500 мА? Ни фига подобного! Мы же только что говорили, что при ПОЛНОСТЬЮ открытом транзисторе, коллекторный ток составляет 250 мА. Значит, больше этого значения, он не сможет быть ни под каким соусом. Если мы будем увеличивать ток базы от нуля до 10 мА, то коллекторный ток будет возрастать только до тех пор, пока не станет равным 250 мА. После этого, он не увеличится, сколько бы мы не увеличивали ток базы. Такой режим транзистора называется « режим насыщения ». В момент достижения коллекторным током отметки 250 мА, базовый ток равен 250/50 – 5 мА. То есть, для корректной работы данного каскада, на его вход нельзя подавать ток больше 5 мА.

То же самое происхедит и с сигналом. Если ток сигнала «зашкаливает» за определенное значение, то транзистор уходит в насыщение. На осциллограмме это проявляется в виде «спиленных» верхушек синусоиды:

Кроме таких характерных искажений, возникают и другие всевозможные нелинейные искажения сигнала. Со всеми этими искажениями призваны бороться частотные фильтры. Обычно, используются фильтры нижних частот (ФНЧ), поскольку, как говорилось ранее, частоты гармоник обычно выше частоты полезного сигнала. ФНЧ пропускает основную частоту и «вырезает» все частоты, которые выше основной. При этом, сигнал, как по волшебству, превращается в синус чистой красоты.

Избирательность приемника.

Этот параметр показывает, насколько хорошо приемник может отделить сигнал требуемой частоты от сигналов других частот. Измеряется в децибелах (дБ) относительно соседнего частотного канала либо зеркального канала (в гетеродинных приемниках).

Дело в том, что в эфире постоянно летят тысячи всевозможных электромагнитных колебаний: от радиостанций, телевизионных передатчиков, наших любимых «мобильных друзей», и т.д. и т.п. Различаются они лишь по мощности да по частоте. Правда, по мощности им отличаться не обязательно – это не есть критерий выбора. Настройка на любую радиостанцию, будь то телеканал « MTV » или база вашего домашнего радиотелефона, происходит именно по частоте. При этом, на приемнике лежит ответственность: выбрать из тысяч частот – ту одну, единственную и неповторимую, которую мы хотим принять. Если на близких частотах нет никаких признаков разумной жизни – хорошо. А если где-нибудь через пол-мегагерца от нашей радиостанции, находится сигнал другой радиостанции? Это есть не очень хорошо. Вот тут то и понадобится хорошая избирательность приемника.

Избирательность приемника зависит, в-основном, от добротности колебательных контуров. Подробнее, мы будем разбираться с избирательностью при рассмотрении конкретных схем приемников.

Оставшиеся четыре параметра относятся к НЧ тракту приемника и передатчика.

Чувствительность по НЧ входу передатчика

Чем чувствительнее вход передатчика, тем более слабый сигнал можно на него подавать. Этот параметр особенно важен в жучках, где сигнал снимается с микрофона, и имеет очень малую мощность. Если нужно, чувствительность наращивается дополнительными каскадами усиления.

Мощность выходного НЧ-сигнала приемника

Мощность сигнала, которую отдает на выход приемник. Ее необходимо знать, чтобы правильно подобрать усилитель мощности для дальнейшего усиления.

КНИ (Коэффициент нелинейных искажений)

Ну, в-общем, мы уже разобрались, что такое нелинейные искажения и откуда они берутся. Но! Если по ВЧ-тракту достоточно поставить фильтр – и все станет хорошо, то в звуковом тракте «лечить» нелинейные искажения куда труднее. Точнее – просто невозможно. Поэтому, со звуковым или любым другим модулирующим сигналом, необходимо обращаться очень бережно, чтобы в нем возникло как можно меньше нелинейных искажений.

<<—Вспомним пройденное—-Поехали дальше—>>

|

Как вам эта статья? |

Заработало ли это устройство у вас? |

Выбор рабочих частот на коротких волнах

Частота, на которой работает радиолиния,

называется рабочей. Наибольшая

частота, которая может отразится от

ионосферы на данной трассе в данное

время, называется максимально применимой

частотой. (МПЧ). Эта частота должна

соответствовать закону секанса. Для

определения МПЧ необходимо знать длину

трассы, высоту отражающего ионосферного

слоя и зависимость его электронной

концентрации от высоты. МПЧ определяют

по специальным прогнозам. Рабочая

частота не может быть больше МПЧ, т.к.

волны, частота которых больше МПЧ от

ионосферы не отражаются и уходят в

мировое пространство. Чем выше рабочая

частота, тем меньше поглощается энергия

в ионосфере. Это объясняется тем, что

с ростом частоты уменьшается удельная

проводимость ионизированного газа,

поэтому желательно, чтобы рабочая

частота была близка к МПЧ. Для

устойчивости необходимо рабочую частоту

выбирать не более 80% МПЧ.

Наибольшая рабочая частота, обеспечивающая

устойчивое отражение радиоволны от

ионосферы на данной трассе в данное

время, называется оптимальной рабочей

частотой (ОРЧ). Круглосуточная работа

на частотах, близких к ОРЧ требует частой

перестройки передающих и приемных

устройств. Чем ниже выбран рабочая

частота, тем большую часть суток она

будет превышать ОРЧ, тем она больше

поглощается в ионосфере и тем ниже

устойчивость радиолиний. Зная мощность

передатчика, минимально допустимый

уровень сигнала и условия распространения

радиоволн на трассе, можно определить

наибольшую частоту, которую можно

применить на радиолинии. Наименьшие

применимые частоты (НПЧ) также

определяются по ионосферным прогнозам.

Для оптимальной работы чаще всего

приходится перестраивать радиоприемные

и радиопередающие устройства. В дневные

часы в зависимости от времени года и

солнечной активности применяют волны

длиной 10…30 м, а в ночные 30…100 м Наибольший

набор рабочих частот приходится на

трассах большой протяженности (свыше

4000 км), работающих вдоль параллели.

Особенности расчета напряженности поля на декаметровых волнах

На декаметровых волнах прием практически

всегда сопровождается замираниями.

Напряженность поля в точке приема

зависит от мощности передатчика,

коэффициента направленности антенны,

расстояния и затухания сигнала.

Поглощение энергии волны в том слое, в

котором происходит отражение, называется

отклоняющим поглощением. Чем больше

длина скачка, тем больше угол падения

волны на границу отражающего слоя и тем

менее глубоко волна проникает в слой

при отражении, т.к. при больших углах

падения для отражения требуется меньшая

электронная концентрация. Поглощение

волны в слоях, где волна проходит не

отражаясь, называется неотклоняющим.

Требования к антеннам декаметровых волн

Ионосферные волны обычно распространяются

по дуге большого круга. Большим кругом

называется сечение земного шара

плоскостью, проходящей_через его центр.

Максимумы _ДН антенн должны лежать в

плоскости большого круга, на котором

расположены пункты передачи и приема.

Вследствие наклона ионосферных слоев

и влияния ионосферных неоднородностей

наблюдается некоторое отклонение

направления распространения радиоволн

от дуги большого круга. Чтобы это

отклонение не нарушило работу радиолинии,

ширина ДН антенн в горизонтальной

плоскости не должна быть меньше 6… 10°.

если невозможно изменять направление

максимумов диаграмм.

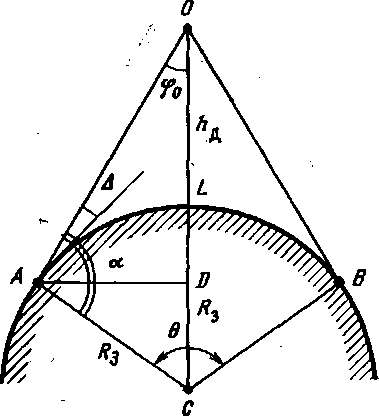

В вертикальной плоскости максимумы

ДН быть направлены под углом возвышения

Δ, под которым распространяется волна

на данной трассе. При расчете Δ используют

теоремы эквивалентности, которые

показывают, что истинную криволинейную

траекторию радиоволн в ионосфере можно

заменить траекторией, образованной

прямыми линиями, вершина которой

находится на действующей высоте

отражения.

α

θ – центральный угол между точкой

передачи и приема,

вершина – центр Земли

φ – угол падения на ионосферу

Δ – угол возвышения — угол излучения

относительно поверхности

Земли

θ = r/Rз Rз=6370 км

5

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

На чтение 7 мин Просмотров 3.3к. Опубликовано 06.10.2022

Обновлено 20.02.2023

Главный параметр, на который надо обратить внимание при выборе металлоискателя, это частота. Рабочая частота металлоискателя – это количество волн, испускаемых прибором в единицу времени. Эти волны проходят через грунт и натыкаются на металлические предметы, при обнаружении которых металлодетектор издает определенный звук. Промышленные металлоискатели обычно имеют стандартный диапазон — от 3 до 100 кГц.

Глубина обнаружения металла может сильно различаться. Это зависит от минерализации грунта, размера обнаруженного предмета, материала, из которого предмет изготовлен.

Содержание

- Почему и для чего металлоискатели работают на разных частотах

- Рабочие частоты PI и VLF металлоискателей

- Одночастотные металлоискатели

- Мультичастотные металлоискатели

- Металлоискатели с переключаемыми частотами

- Металлоискатели с диапазоном частот (гармониками)

- Металлоискатели, работающие на нескольких частотах одновременно

- Какую рабочую частоту выбрать?

- В зависимости от грунта

- В зависимости от цели поиска

- Заключение

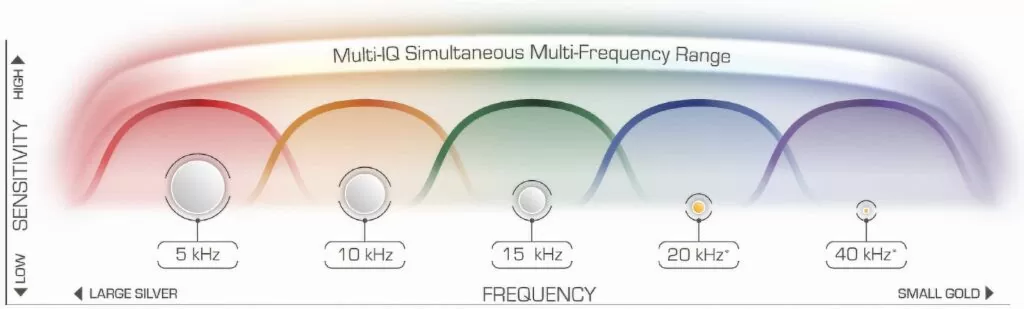

Низкочастотные приборы (2.5 – 6.6 кГц) ”глубоко прощупывают” почву, но плохо определяют мелкие предметы. Металлоискатели, работающие на высоких частотах, (20 – 100 кГц) лучше обнаруживают всякую мелочь — монеты, украшения, но либо на поверхности, либо на совсем небольшой глубине. Кроме того, высокочастотники плохо работают на засоленных почвах, зато устойчивы против электромагнитных помех.

Конечно же, хочется иметь один металлоискатель, который ищет глубоко и прекрасно дифференцирует все металлы.

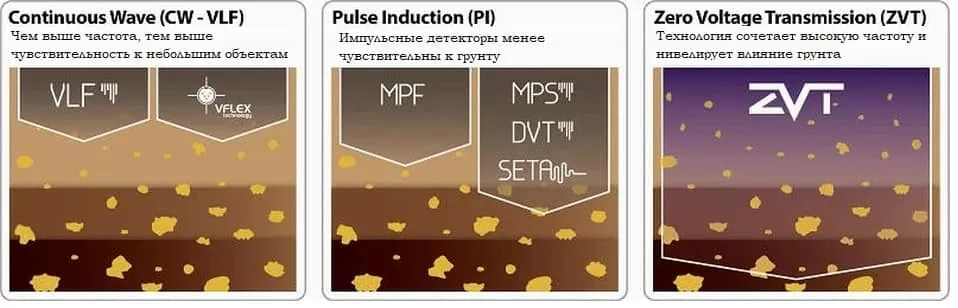

Рабочие частоты PI и VLF металлоискателей

Принцип работы металлоискателей абсолютно идентичен, что VLF (Very Low Fequency — очень низкая частота, обычно от 2 до 20 кГц), что PI (Pulse Induction — импульсная индукция, рабочая частота свыше 22 кГц). Приборы генерируют импульс, испускают его в пространство (грунт) и получают обратно отзыв. В зависимости от препятствия, встреченного на пути, приборы реагируют по-разному.

Металлоискатель с VLF состоит из двух катушек. Одна из них передает сигнал, вторая принимает и анализирует. На импульсных приборах одна катушка отвечает и за генерацию, и за прием сигнала. Фазы приема и передачи постоянно переключаются.

Одночастотная технология основана на непрерывном излучении энергии. Металлоискатель, весь поток энергии которого сосредоточен на одной частоте, лучше дифференцирует металлы, позволяет работать на большей глубине. Одночастотные детекторы более устойчивы к внешним помехам, стабильнее в работе, экономнее расходуют батарейки.

Металлодетекторы, типа Bounty Hunter Gold, Garrett Ace 250, Garret Ace, Teknetiks Eurotec, Minelab Go-Find 22 или White’s Coinmaster, работающие на частоте около 6-8 кГц достаточно универсальны. Они видят мелкие монеты на глубине около 20-25 см, каски и самовары на глубине около 80 см. Крупные находки, вроде танка, обнаружат на глубине до 1,5 метров.

Для поиска золота, самородков выбирают высокочастотные приборы с диапазоном от 20 до 100 кГц. Опытные искатели рекомендуют даже вести поиск двумя детекторами. Сначала пройти участок с низкочастотным металлоискателем, а затем поискать с высокочастотным.

Однако на сильноминерализованном грунте или в соленой воде их характеристики сильно снижаются, чуть ли не в 2 раза.

К мультичастотным металлоискателям относят приборы:

- Работающие одновременно по нескольким диапазонам.

- Требующие переключения тумблером с одной частоты на другую.

- Для изменения частоты поиска требующие замены катушки.

Кроме заметной выгоды по затраченному времени и количеству находок, такие приборы плохо дифференцируют металлы, и стоимость их самая высокая среди металлодетекторов. Искать при помощи мультичастотников под силу опытным кладоискателям. Для новичков этот прибор будет сложен.

Металлоискатели с переключаемыми частотами

Один из таких металлоискателей Golden Mask 4WD. Частота переключается тумблером с 8 на 18 кГц.

Модель Minelab EQUINOX 800 — имеет 5 режимов работы, от 5 до 40 кГц. Можно искать как на одной частоте, так и в мультирежиме, когда в процессе поиска частоты сами подстраиваются под глубину. Модель Minelab EQUINOX 600 чуть проще, работает в трех диапазонах, от 5 до 15 кГц. Оба металлоискателя без проблем могут совершать поиск в воде, на глубине до 3 метров.

Подобные металлодетекторы имеют много достоинств, хорошо дифференцируют золото, работают на глубине. Линейка металлоискателей XP DEUS имеет до 5 рабочих диапазонов, и позволяет осуществлять поиск одновременно на грунте и под землей, до 35 см в глубину.

Но цены на подобные приборы исчисляются уже в 6-ти значных цифрах и не всегда по карману новичкам и простым любителям.

Металлоискатели с диапазоном частот (гармониками)

Металодетекторы с гармониками излучают при генерируемом импульсе целые пакеты диапазонов, бесконечное количество вариаций. Большая рассеянность на посторонние помехи допускает ложные срабатывания.

Не следует думать, что если металлоискатель работает на 28 частотах, то он равносилен по поиску 28 детекторам.

Металлоискатели, работающие на нескольких частотах одновременно

К таким детекторам относятся Minelab Excalibur II, Etrac и CTX 3030. Металлоискатели, работающие сразу на нескольких частотах, в диапазоне от 1,5 кГц и до сотни, гораздо универсальнее в работе. Используя до 30 диапазонов частот, такие приборы позволяют легко видеть мелочь вроде монет и украшений, совершать поиск в соленой воде или на пляже. Их работа не осложняется сильной засоленностью почвы.

Усложняет поиск слишком хорошая реакция на мелкие кусочки алюминия, фольгу и другой металлический мусор, которого очень много вблизи населенных пунктов. Поэтому такие приборы хороши для профессионального поиска на местах золотодобычи, в геологоразведке.

Какую рабочую частоту выбрать?

К выбору металлоискателя надо приступать, реально оценивая свой опыт, цели и финансовые возможности. Новичкам лучше вооружиться детектором с универсальной частотой около 7 кГц. Он подойдет для поиска ювелирки, монет, военных трофеев. Высокочастотный металлоискатель будет хорошим помощником в поиске золотых самородков. Опытные копачи свободно справятся с мультичастотником.

В зависимости от грунта

Выбирая прибор для работы, стоит оценивая грунт, по которому будет производиться поиск. Скальные породы не стоит пытаться сканировать глубоко, все равно вручную их не раскопаешь. В засушливых районах, где влажность почвы минимальная, даже металлоискатель среднего класса будет плохо сканировать. В этом случае поиск лучше отложить на сырую осень или раннюю весну.

Для поиска на пляжах и даже в воде потребуется металлоискатель с водонепроницаемым корпусом. По высокоминерализованным грунтам лучше работают импульсные детекторы. Они не требуют постоянной дополнительной отстройки.

В зависимости от цели поиска

Если вы твердо определились с целью поиска и не пытаетесь охватить сразу все, то можно при выборе девайса основываться на характеристиках прибора.

Для поиска украшений, монет и прочей мелочи нужен МД с хорошей селективной дискриминацией. Обычно в зоне поиска очень много постороннего металлопроводящего мусора, и будет лучше сразу отфильтровывать находки, не стоящие ваших трудов и внимания. В средней ценовой категории таким прибором является Garrett AT Pro или “Прошка”, как его называют копачи с опытом. Также хорош для такого поиска Nokta Makro Simplex. Прост в использовании и обладает хорошим “чутьем”.

Для предметов старины, военных артефактов нужны детекторы с частотой около 12-15 кГц и хорошей дискриминацией. Под эти требования подходят приборы марки Garrett: ACE Apex и AT Max. Разумная цена и простая настройка, хорошая чувствительность по любым типам грунтов.

Для поиска крупинок золота нужен металлоискатель с частотой от 20 кГц и выше. Доступный по цене и простой в управлении XP ORX Metal Detector. Видит как самородки, так и золотые изделия.

Поиск на пляже и в прибрежной воде требует хорошей гидроизоляции, устойчивости к высокой минерализации. Такие металлодетекторы стоят значительно выше грунтовых приборов. Довольно приемлемыми по цене в своем классе являются Nokta Makro Anfibio Multi и Minelab Equinox 800. Последний хорош и при поиске на суше — универсальная машина по любым грунтам и целям поиска.

Заключение

Выбор металлоискателей велик, и довольно сложно остановиться на каком-то из них. Чтобы сузить круг возможных претендентов, нужно ответить себе на несколько вопросов. Имеете ли вы достаточный опыт в поиске подземных кладов или только начинаете это увлекательное занятие? По какой местности вы планируете вести поиск, какой там грунт, влажность? Что вы желаете искать — артефакты, военные трофеи, чермет или золото? Насколько тщательно вы можете разобраться в управлении прибора? Помимо ответов на эти вопросы, не лишним будет выяснить, какой дизайн, вес и длительность поиска вы хотите.

После ответов на все вопросы вы сможете точнее определиться с характеристиками искомого детектора и выбрать именно то, что вам требуется.

Определение частоты сигнала сотового оператора

Из этой статьи можно узнать:

- Какие частоты используют операторы сотовой связи

- В каких стандартах ведется голосовая связь и передача данных

- Как определить на каких параметрах работает телефон

- Как выставить приоритеты связи для смартфона

Такая информация будет полезна для правильного выбора компонентов системы усиления сотовой связи.

Одним из ключевых параметров системы усиления сотовой связи является частотный диапазон репитера.От этого параметра зависит какой стандарт связи будет усиливать ваше оборудование . Подбор компонентов такой системы описан в отдельной статье ЗДЕСЬ.

Все операторы применяют одинаковые технологии передачи сигнала, это может быть 3G-4G-EDGE или GSM.

- GSM — голосовая связь , может быть 900 и 1800МГц

- EDGE голосовая связь и медленный интернет, может быть 900 и 1800 МГц

- 3G — голосовая связь и быстрый интернет, частота 2100МГц ,бывает 900(но в Томске не замечено )

- 4G или LTE -очень быстрый интернет, но без голосовой связи, частота 2600МГц, реже 1800МГц, еще реже 800 МГц и 900МГц

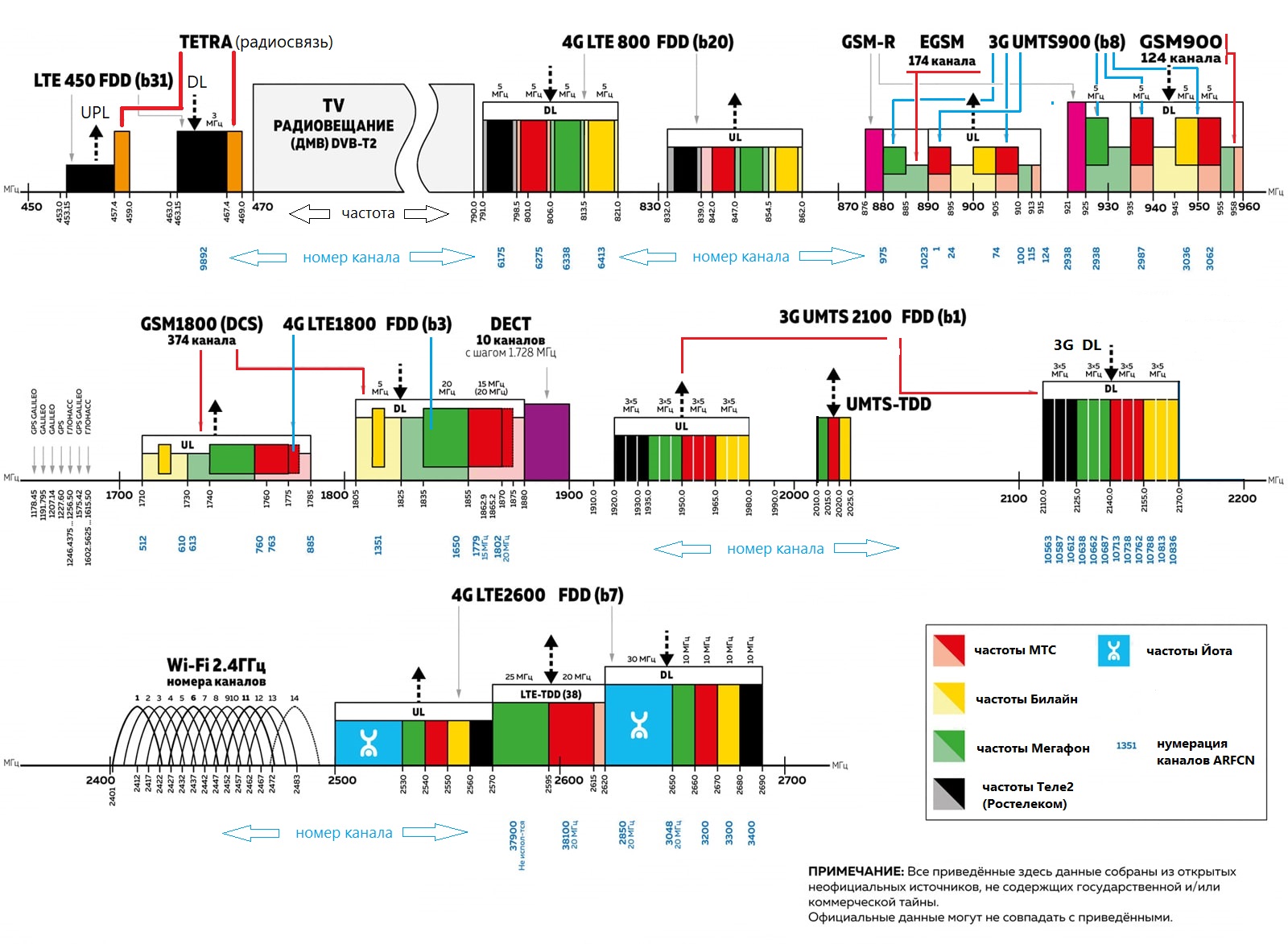

Частотный план сотовых операторов представлен на схеме:

Конечно, если ваш бюджет не ограничен, можно купить широкополосный репитер и он усилит все эти диапазоны. Правда и установка такой модели очень сложная работа, которую не выполнить без профессионального прибора, т.к. требуется настройка уровней сигнала по всем диапазонам одновременнно.

Поэтому для самостоятельного монтажа мы рекомендуем использовать репитер с одной частотой. Это, в том числе, будет и наиболее предпочтительный вариант с точки зрения финансов. Но как узнать какую полосу частот использует оператор сотовой связи?

Наиболее популярны 3 способа определения частотного диапазона оператора :

Первый (простой, но не особо точный) — просто посмотреть на свой телефон: большинство смартфонов рядом со шкалой сигнала (антенки) отображают тип связи английскими буквами :

- G или E это голосовая связь на частотах 900 или 1800 МГц . В зависимости от оператора частота может быть разной МТС , Мегафон, Билайн чаще всего используют 900МГц для загородных трасс, деревень и райцентров. Практически всегда 1800МГц используют в городах. Теле2 применяет только частоту 1800МГц, лицензии на 900 у них нет.

- 3G H H+ HSDPA все это обозначения технологии передачи данных 3го поколения. В этом стандарте можно разговаривать и пользоваться высокоскоростным интернетом. Частота связи в подавляющем большинстве 2100МГц для всех операторов, но может быть и 900МГц

- 4G это только быстрый интернет, для голосовой связи этот стандарт пока не применяют, хотя МТС в качестве эксперимента тестирует технологию VoLTE (Voice over LTE) . Если вам нужно стабильно разговаривать по телефону, попробуйте совершить вызов, во время звонка смартфон автоматически переключится на тот стандарт, в котором возможно совершение голосовых вызовов и его то и нужно усиливать. Частоты 4G LTE связи могут быть 800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц.

Второй способ (более точный) — установка на смартфон специальной программы из плеймаркета. Их очень много, наиболее удобной нам кажется Network Cell Info , но вы можете поискать и любую другую. После установки и запуска на экране будет отображаться уровень сигнала а также диапазон ( Band) в котором работает смартфон, список Бандов представлен ниже в статье.

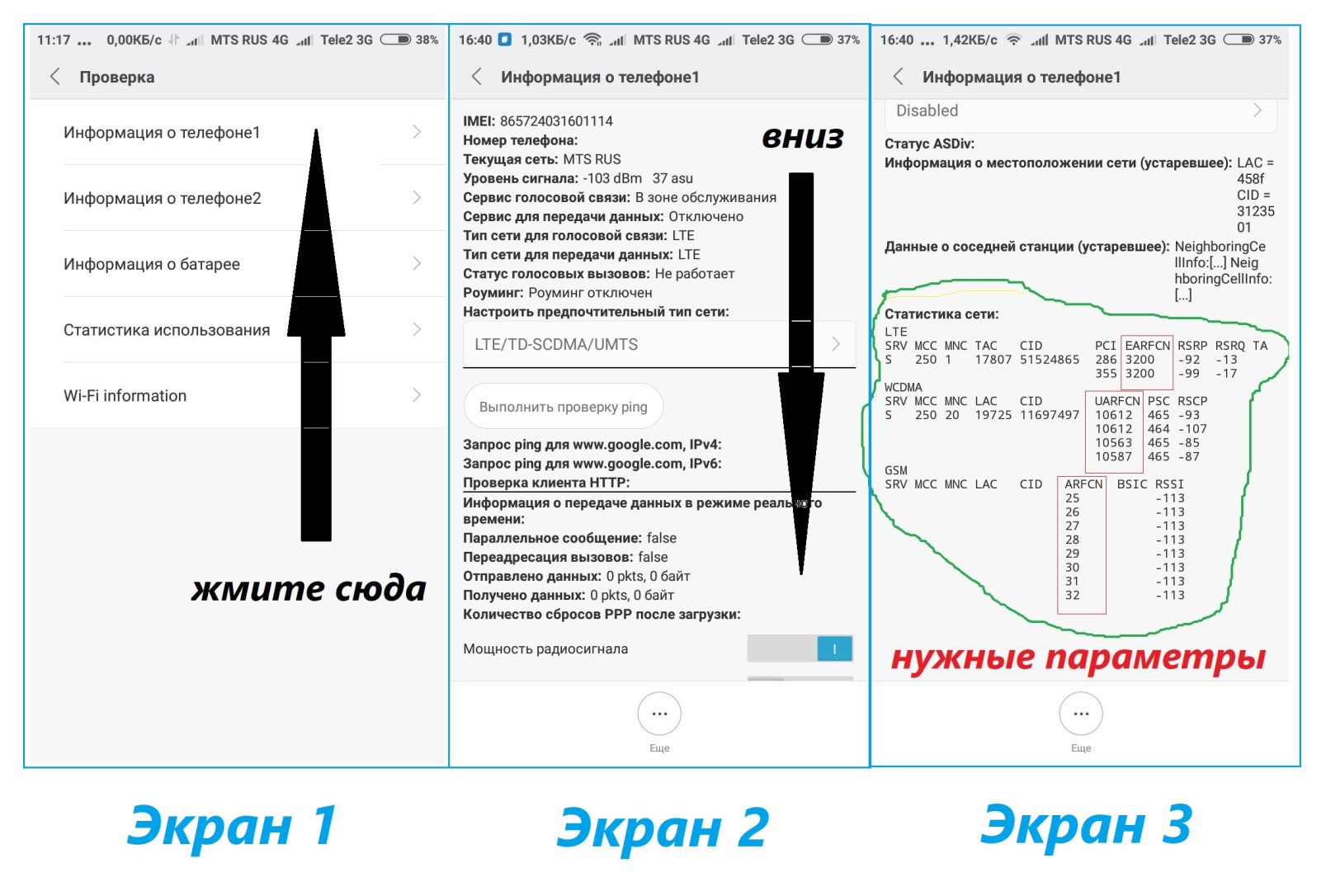

Третий способ (наиболее точный) — воспользоваться служебным меню смартфона. Для вывода технической информации о сети нужно ввести на клавиатуре последовательность символов:

- *#0011#

- *#*#4636#*#*

- *#*#197328640#*#*

Какая последовательность подойдет именно вам, сказать сложно, если представленные комбинации не подходят, попробуйте поискать правильный код в интернете.

Если у Вас смартфон компании Apple, эти коды вам не подойдут, для активации сервисного режима нужно будет набрать на клавиатуре *3001#12345#* и после этого нажать клавишу вызова.

Сервисный раздел меню смартфона содержит большое количество информации, но нам потребуется только та, что касается информации о телефоне и статистике сети.

Телефоны редко пишут именно частоту на которой работают, для ее обозначения используется радиочастотный номер канала , в котором как раз и закодирована рабочая частота. Для 2G сетей этот параметр называется ARFCN , значение его может быть 1-124 для GSM 900, 975-1023 тоже 900мгц но EDGE, 512-885 для GSM1800 МГц

Для 3G сетей частота закодирована в параметре UARFCN . Номер 10562-10838 соответствует диапазону 2100МГц, 2937-3088 UMTS 900MHz.

4G диапазон имеет несколько частот определяемых параметром EARFCN.

- Номер 1200-1949 для диапазона 1800МГц

- EARFCN 2750-3449 это LTE на частоте 2600МГц

- каналы 6150-6449 выделяют для 4G на частоте 800МГц (Часто применяет Теле2 в Томской области)

- каналы 3450-3799 применяет МТС для LTE на частоте 900 МГц (с декабря 2019 тестируется на территории Томской области)

Отличительной особенностью 4G сигнала является возможность работы по двум принципам : с частотным или временным разделением каналов абонентов. Каналы 2750-3449 соответствуют частотному разделению абонентов(FDD) и вполне просто усиливаются репитерами 2600МГц , а каналы 37750-38249 присваиваются при временном разделении на этих же частотах, но для их усиления простой репитер не подойдет, нужно специальное оборудование.

Иногда для отображения типа сети смартфоны используют нумерацию по band

В этом случае :

- Band 1 – UMTS 2100 (для GSM EDGE 900МГЦ)

- Band 3 – LTE 1800

- Band 4 — GSM EDGE 1800

- Band 7- LTE 2600FDD

- Band 8- UMTS 900 или LTE900

- Band 20- LTE 800

- Band 38 – LTE 2600TDD

- Band 40 — LTE 2300

Стоит отметить, что смартфон может отображать одновременно несколько разных номеров каналов, напротив каждого из которых есть уровень приема в дБ, значение это отрицательное , т.е. чем оно меньше, тем сигнал сильнее. По количеству одновременно фиксируемых каналов можно также судить о том, сколько вышек сотовой связи одновременно видит телефон, и к какой вышке он чаще подключен.

Так же нужно помнить, что смартфоны в автоматическом порядке выбирают себе рабочий диапазон частот, но для получения полной картины частотного спектра, выбор сети телефоном нужно перевести в ручной режим. Отключение автоматических приоритетов так же может быть полезно для решения проблем со стабильностью сотовой связи, этому посвящена отдельная статья ЗДЕСЬ.

Выставить приоритеты сотовой связи можно в меню настроек телефона:

SIM-карты и мобильные сети -> MTS_RUS(или ваш оператор) -> предпочтительный тип сети. В этом пункте можно выбрать приоритетные параметры 4G-3G-2G. Т.е если вас интересует только голосовая связь — следует перевести смартфон в режим 2G, бонусом это сэкономит заряд батареи. Режим 4G используется только для передачи данных (интернет) голосовые вызовы в этом режиме недоступны. А вот в 3G можно разговаривать и передавать данные , поэтому частоты 2100 МГц наиболее часто применяют для усиления сигнала сотовой связи в городе.

Если у Вас остались вопросы по определению частот сотовых операторов или вы сомневаетесь, какая модель репитера подойдет вам, проконсультируйтесь на нашим менеджером, Будем рады Вам помочь.

На

коротких волнах с достаточной точностью можно положить εи»1. Подставляя (15.2)

в (15.4) получим окончательно:

. (15.5)

Полученная

формула позволяет сделать следующие важные выводы. Во-первых, поглощение в

ионосфере на коротких волнах обратно пропорционально частоте волны, что

соответствует утверждению, сделанному в разделе 12. Во-вторых, поглощение в

ионосфере определяется произведением электронной концентрации и числа

соударений электронов с нейтральными частицами. Как следует из табл. 12.2., это

произведение имеет максимальное значение для слоя Е. Расчет показывает, что

поглощение в слое Е примерно в сто раз превосходит поглощение в слое F2. Таким образом, основным поглощающим слоем ионосферы

на коротких волнах является слой Е.

В реальных условиях поглощение коротких волн

происходит также в слое D. На этих высотах ω>>ν, поэтому в формулах (15.2)

уже нельзя пренебрегать величиной ν по сравнению с ω.

Подведем итог выше изложенному. Естественно, что для

уменьшения поглощения в ионосфере необходимо при радиосвязи на коротких волнах

применять более высокие частоты. Однако при этом нужно учитывать, что на

радиолинии заданной протяженности должно обеспечиваться условие отражения волны

от ионосферы. Поэтому рабочая частота не должна превышать максимальную частоту

для данной радиолинии. Работа на максимальной частоте связана с риском

нарушения отражения из-за изменчивости состояния слоя F2. Исходя из этого рабочую частоту выбирают примерно

равной 0,7 fмакс, тем

самым уменьшая вероятность нарушения радиосвязи. Частота волны, отвечающая этим

двум условиям, называется оптимальной рабочей частотой (ОРЧ).

Пример 15.1. Определить оптимальную рабочую частоту на коротковолновой линии

радиосвязи при следующих условиях:

— протяженность трассы r=2000 км,

— время – летний день.

Оптимальная рабочая частота обычно берется равной 0,7×fмакс. Максимальная рабочая частота fмакс

определяется из формулы (12.58):

Электронную концентрацию отражающего слоя определим из

таблицы 12.2. для летнего дня. Так как длина трассы составляет 2000 км, то

отражающим слоем будет слой F2. Из этой

же таблицы найдем действующую высоту слоя hд. Угол возвышения β найдем из формулы (12.56):

Для

определения угла падения φ0 волны на слой воспользуемся формулой:

(15.6)

где

геоцентрический угол θ определим из соотношения (13.2):

r – в км.

Вычисленные величины сведем в табл. 15.2.

Таблица 15.2.

|

r (км) |

hд |

N , см–3 |

qо 2 |

φ0˚ |

β˚ |

fмакс |

|

2000 |

300 |

106 |

9 |

70 |

10,3 |

12,46 |

Таким образом,

оптимальная рабочая частота равняется:

.

Учитывая приведенные выше обстоятельства, весь

диапазон коротких волн условно разбивают на три поддиапазона:

— дневные волны (λ = 10 – 25 м) для радиосвязи в

дневное время,

— ночные волны (λ = 35 – 100 м) для радиосвязи в

ночное время,

— промежуточные волны (λ = 25 – 35 м)

для радиосвязи в переходное время суток.

Оптимальные условия радиосвязи в дневное время на

дневной волне обеспечиваются тем, что в часы освещенности высокое значение электронной

концентрации позволяет использовать максимально высокие частоты, не нарушая

условия отражения. Одновременно обеспечиваются условия минимальных потерь в

поглощающих слоях.

Работа в ночное время на ночных частотах не нарушает

условия отражения при пониженной электронной концентрации, а отсутствие слоя D

исключает его из процесса поглощения ионосферной волны.

Нарушение любого из указанных условий приводит к

уменьшению времени уверенного приема. Если продолжать работать на дневной волне

с наступлением сумерек, то вследствие постепенного уменьшения электронной

концентрации слоя F2 наступит

момент, когда рабочая частота окажется больше максимальной частоты, и

радиоволна перестанет отражаться от слоя. Лишь частично искривляясь, луч будет

пронизывать ионосферу, проникая в космическое пространство.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание — внизу страницы.