Как определить стихотворный размер

Автор Кирилл Головастиков

Здравствуйте! Скорее всего, если вы здесь оказались, вы школьник, студент филфака или журфака, а то и бедный родитель школьника — и вам надо определить размер стихотворения, потому что это задали на дом. Я в прошлом много занимался стиховедением — наукой о ритме в стихах — и знаю, что очень часто эту не самую сложную вещь плохо понимают и тем более объясняют даже те учителя, которые ее преподают. Я попробую облегчить вам жизнь.

Важно! Здесь я хочу помочь с практическими заданиями — определением метров и размеров. Если вы готовитесь к теоретическому экзамену, лучше зазубривайте определения из тех учебников, которые вам советовали преподаватели, чтобы сдать на пять. И — я буду сходу использовать термины вроде «силлабо-тонический» и «стопа», не особенно их поясняя: раз вы читаете этот материал, значит, хотя бы приблизительно в курсе.

Итак, сначала научимся определять метр, потом перейдем к размеру. Но сначала —

Маленькое предуведомление

Давайте договоримся вот о чем: в каждой строке каждому слогу мы присвоим порядковый номер — считая слева направо. В «Буря мглою небо кроет» слог «бу» — 1-й, «ря» — 2-й и так далее, вплоть до 7-го «кро» и 8-го «ет».

Необязательное вступление: почему определить метр для многих непросто?

Скорее всего, вам объяснили, что ямб и хорей — это стопы из двух слогов. В стопе ямба первый слог безударный, второй — ударный; в хорее — наоборот. Получается, в стихах, написанных ямбом, ударения должны падать на четные слоги в каждой строке (2-й, 4-й, 6-й и так далее), а хореем — на нечетные (1-й, 3-й, 5‑й…).

Однако тут же начинаются проблемы. Вы беретесь за «Евгения Онегина», твердо со школы зная, что он написан ямбом — четырехстопным! (вообще большинство примеров будет на ямб, чтобы было удобнее, но то же самое можно сказать и про хорей):

Мой дя́дя са́мых че́стных пра́вил,

Все в порядке: четные по счету слоги — 2-й, 4-й, 6-й, 8-й — действительно ударные.

Когда́ не в шу́тку занемо́г,

Он уважа́ть себя́ заста́вил

И лу́чше вы́думать не мо́г.

Стоп. Здесь все не так. Нет ударений на 6-м слоге, на 2-м, снова на 6-м… Что происходит? Это все-таки не ямб?

Подобных примеров можно привести тьму. Вот еще классический четырехстопный ямб, теперь Тютчев:

Мы́сль изрече́нная е́сть ло́жь.

Здесь нет ударения на 2-м слоге («из») и на 6-м («я»), но зато есть на 1-м («мысль»), а еще на 7-м («есть»), которые вроде бы в ямбе должны быть безударными. Самое поразительное, что таких строк, которые не подходят под строку «идеального» ямба, гораздо больше, чем «идеальных»! Так что же, все это обман?

(В школьном стиховедении, возможно, пустились бы в рассуждения о пиррихиях и спондеях, но нам это сейчас ни к чему — тем более что они ничего не объясняют.)

То же самое с анапестами и дактилями (трехсложными силлабо-тоническими стопами). В строках дактиля ударения должны падать на 1-й, 4-й, 7-й, 10-й слоги и так далее. В анапестах — на 3-й, 6-й, 9-й, 12-й… Однако по факту в дактилях очень часто на 1-м слоге ударений не оказывается, хотя они там нужны («А за окно́м шелестя́т тополя́…»). А в анапестах они там не нужны, но очень часто оказываются:

Де́тский ад на старинной картинке,

где спускают семь шкур по старинке —

жа́рят заживо, вдумчиво бьют,

ко́рмят сельдью и пить не дают.

А когда торжествует наука,

в хо́д идет просвещенная мука:

ра́й утраченный (вид из окна) —

ли́па, клумба, мангал, бузина.Сергей Гандлевский

Вы спросите — что за ерунда?! Сейчас объясню. Но сначала —

Самый простой способ определить метр

Самый легкий способ определить простой (классический, силлабо-тонический) метр — это скандовка. То, как болельщики кричат кричалки на трибунах. Попытка почувствовать ритм, подставляя ударения там, где их нет, но они нужны, и не делая их там, где вроде бы они есть, но ритм велит не ударять. Это делается интуитивно:

мойДЯ!дяСА!мыхЧЕСТ!ныхПРА!вил

мысльИ!зреЧЕ!наЯ!естьЛОЖЬ!

Стиховед Александр Илюшин предложил изящный способ, как перевести результаты скандовки на язык стиховедения. Он сравнил пять основных силлабо-тонических метров с пятью формами популярного русского мужского имени:

Хорей: Ва́ня-Ва́ня-Ва́ня-Ва́ня

Ямб: Ива́н-Ива́н-Ива́н-Ива́н

Дактиль: Ва́нечка-Ва́нечка-Ва́нечка-Ва́нечка

Амфибрахий: Ваню́ша-Ваню́ша-Ваню́ша-Ваню́ша

Анапест: Иоа́нн-Иоа́нн-Иоа́нн-Иоа́нн

Проскандировали строчку? Теперь посмотрите, на что результат похож больше — на «Ивана», «Ваню» или «Иоанна». Этот не вполне научный способ всегда останется у вас в качестве подкрепления. А теперь —

Немного о науке

Какие определения ямба и хорея приняты в строгой науке? Примерно такие: ямб — метр, в котором ударения неодносложных слов могут падать на четные по счету места в строке. Хорей — то же самое, но на нечетные.

Здесь, во-первых, добавлено слово «могут» — значит, не обязаны: это объясняет строки «Когда не в шутку занемог» (ямб, хотя нет ударения на 6-м слоге) или «Он уважать себя заставил» (ударения нет на 2-м). Во-вторых, добавлено слово «неодносложных»: тогда можно не думать о примерах вроде «Мы́сль изреченная е́сть ложь» или «Бе́г санок вдоль Невы широкой» (или, в случае с хореями, «В тот же день ста́л княжить он»). Действительно, здесь есть «лишние» ударения — но все они обеспечены односложными словами, а их мы договорились не учитывать.

Лекции о поэзии и прозе

Русская литература XX века

Лекции о Блоке, Маяковском, Хлебникове и других

Как работает литература

Лекции, в которых литературоведение становится точной наукой и раскрываются секреты Пушкина, Пастернака, Мандельштама — и художественного творчества вообще

Но есть две проблемы. Во-первых, это определение верно только для ямба и хорея (то есть двусложных силлабо-тонических размеров). Для дактиля, амфибрахия или анапеста (трехсложных силлабо-тонических размеров) его пришлось бы менять на «ударения неодносложных и недвусложных слов», что уже слишком сложно. А определения многих других метров — не классических (силлабо-тонических), а, например, дольников («Все мы бражники здесь, блудницы, / Как невесело вместе нам! / На стенах цветы и птицы / Томятся по облакам») или тактовиков («По городу бегал черный человек. / Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу») вообще нельзя вывести из этого правила.

Во-вторых, и это самое главное, эти правила могут нарушаться — в той или иной строке. Могут нарушаться случайно, по недосмотру: «Я предлагаю выпить в его́́ память…» («Пир во время чумы», это пятистопный ямб).

Могут нарушаться потому, что поэт приспосабливает язык к своим нуждам: «Во всё время разговора / Он стоял позадь забора…» («Сказка о царе Салтане», хорей): здесь мы должны «проглотить» ударение на «во всё», чтобы не предположить, что у Пушкина ошибка в метре.

И, самое главное, могут нарушаться специально. Просто потому, что поэту никакие правила не указ — он сам, поэт, задает правила, а не какие-то жалкие стиховеды. Вот стихотворение Марины Цветаевой, где ямб нарушается регулярно:

Когда обидой — опилась

Душа разгневанная,

Когда семижды зареклась

Сражаться с демонами —Не с теми, ливнями огней

В бе́здну нисхлестнутыми:

С земными низостями дней.

С людскими косностями —Деревья! К вам иду! Спастись

От рева рыночного!

Ва́шими вымахами ввысь

Как сердце выдышано!Дуб богоборческий! В бои

Всем корнем шествующий!

и́вы-провидицы мои!

Березы-девственницы!Вяз — яростный Авессалом,

На пытке вздыбленная

Сосна — ты, уст моих псалом:

Го́речь рябиновая…К вам! В живоплещущую ртуть

Листвы — пусть рушащейся!

Впервые руки распахнуть!

Забросить рукописи!Зеленых отсветов рои…

Как в руки — плещущие…

Простоволосые мои,

Мои трепещущие!

Ямб нарушен четыре раза — однако это не делает его не ямбом. Во-первых, если это не ямб, то что же еще? Во-вторых, «нарушение» метра не значит, что это плохие стихи. Наоборот, можно трактовать это как проявление поэтической силы: поэт сам поставил условия — сам их и нарушил, имеет право.

Arzamas для занятий со школьниками! Подборка материалов для учителей и родителей

Лекции и тексты о литературе, истории и искусстве, игры, тесты, видео, подкасты и многое другое

Что же делать?!

Итак, вы попытались применить скандирование или что-то еще, но у вас не получилось или вы не уверены. Вот что надо делать. Вооружитесь карандашом. Возьмите текст или, если он большой, его фрагмент — строк 16, не меньше. Расставьте в нем ударения так, как вам кажется правильно, считаясь с интуицией (понятное дело, что существительные и глаголы почти всегда ударны, предлоги и союзы почти всегда безударны, а остальные части речи — по-разному. Например, если вам кажется, что одно и то же слово — «он», «они», «был», «стал», «свой», «свои», «всё» — в одном случае скорее ударное, а в другом скорее нет — так и отмечайте).

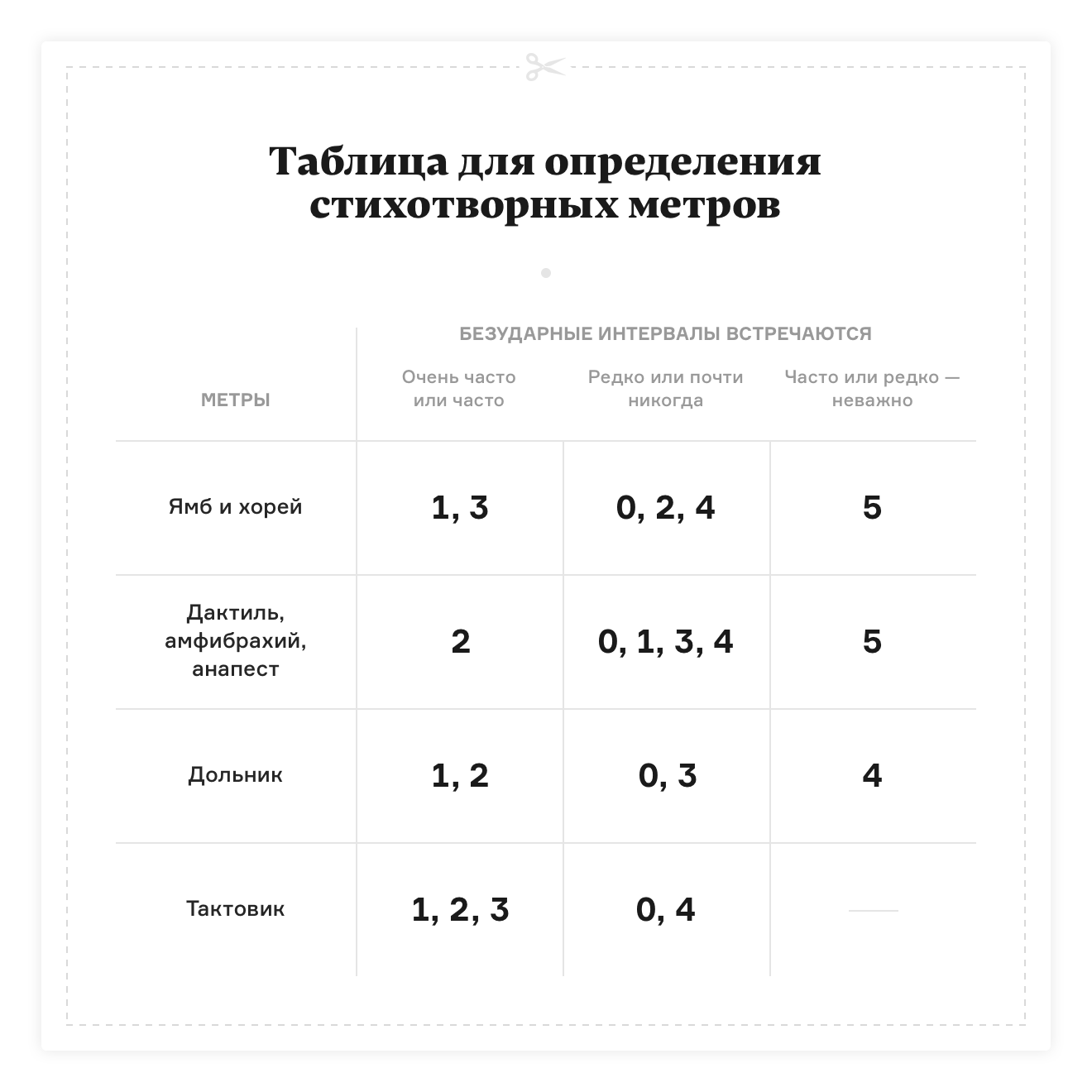

Между ударениями у вас окажутся безударные слоги: где-то один, где-то сразу два, где-то три, четыре, пять, а где-то и ноль. Посчитайте, какие из таких интервалов встречаются чаще всего, а какие реже — и сверьтесь с таблицей:

Среди стихотворных форм еще выделяют верлибр, он же свободный стих: считается, что иногда поэт пишет без любой метрической схемы в голове, как бог на душу положит. В таком случае междуударные интервалы будут распределяться так: чаще всего будут попадаться 2 и 3, реже — 1 и 4, еще реже — 0 и 5, но никакой из них не будет специально избегаться (например, если 5 окажется чаще, чем 4, а нулей вообще не будет, повод заподозрить неладное — что это не просто верлибр, а что-то другое).

Мы почти все сделали. Осталось применить бритву Оккама. В таблице размеры идут от самых строгих к самым расслабленным — надо удостовериться, что вы не выбрали размер посвободнее, когда можно было найти более строгое соответствие:

— Если у вас получился тактовик, но интервалов 2 маловато, то проверьте, не является ли он на самом деле ямбом и хореем (с помощью скандирования).

— Если вам кажется, что у вас дольник, то с помощью скандирования проверьте, вдруг это идеальный дактиль, или анапест, или амфибрахий. Помните стихотворение Гандлевского? В нем много «лишних» (стиховеды бы сказали, сверхсхемных) ударений на 1-м слоге, но если начать его скандировать-напевать, то станет ясно, что это чистейший анапест.

Если у вас сразу получились ямбы/хореи или дактили/амфибрахии/анапесты, то определите, что это конкретно (ямб или хорей и так далее), методом скандирования.

Метр определили. А размер?

Размер — это посчитать, сколько в строке умещается стоп (или «Иванов-Ванюш»). Сколько раз они встречаются, столько и ставьте: пять «Ванюш» — пятистопный амфибрахий, три «Вани» — трехстопный хорей и так далее. Если в разных строках число «Вань-Иванов» оказывается разным (как в баснях Крылова, «Горе от ума» или «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» Маяковского), то это называют вольным (не свободным!) стихом, так и пишите: вольный ямб/амфибрахий. Если оно разное, но чередуется регулярно (как в «Памятнике» Пушкина: сначала три строки шестистопного ямба, потом одна — четырехстопного, а потом заново), то так и говорите: урегулированное чередование таких-то и таких-то ямбических строк.

Впрочем, есть важные уточнения. Часто строка не делится на стопы нацело: в конце строки оказываются как бы половинки или трети стоп. Например, в строке «Вихри снежные крутя» последней стопе хорея не хватает до полноты одного слога (Ваня-Ваня-Ваня-Ва!). А в строке «Оттого, что я терпкой печалью», наоборот, слог «лью» как бы лишний (или, если вы оптимист, до полной стопы анапеста не хватает двух слогов). Правило простое: «неполная» стопа считается, если в ней есть ударный слог (поэтому «Вихри снежные крутя» — это четырехстопный хорей несмотря ни на что), и не считается, если от стопы взяты только безударные слоги («Оттого, что я терпкой печалью» — только трехстопный анапест, не четырехстопный).

Не попадитесь еще вот на какую удочку: иногда целая стопа могла бы уместиться в конец строки, но если ударения нет — ее учитывать не надо. Строки «По вечерам над ресторанами» и «Как обещало, не обманывая» — это четырехстопный ямб, хотя после последнего ударения еще идут два («нами») и три («нывая») безударных слога соответственно.

Есть еще дольник и тактовик, они на стопы не делятся, там считают ударения. В тактовиках (которые на самом деле очень редко встречаются в русской поэзии, особенно в чистом виде!) просто посчитайте число междуударных интервалов в каждой строке, все эти единицы, двойки и тройки. Посчитали? Теперь прибавляйте единицу: если в строках по два интервала, то ударений, что логично, три. Пишите, соответственно: трехударный тактовик.

С дольниками надо быть аккуратнее. Проще всего найти строки, в которых есть только интервалы в 1 и 2 слога, и поступить как с тактовиками: посчитайте число интервалов и добавьте единичку. Но если вы решили определить размер по строкам, в которых есть интервалы 4 и 5, то считайте по-другому: интервалы 1 и 2 — за один, а 4 или 5 — за два. Потом тоже прибавляйте единицу.

В верлибре (свободном стихе) размер не считается, ура!

Что, это все?

Нет, конечно. Есть много сложных и переходных форм. Есть сложные произведения — в которых автор в разных строках или фрагментах любит сталкивать несочетаемые обычно метры: например, ямбы, анапесты и дольники. Наконец, есть сложные гибридные размеры (которыми, например, написано «Не выходи из комнаты…» Бродского). Но эти сложные формы на экзамене вам вряд ли попадутся — они скорее для специалистов.

P. S. Зачем все это надо?

Для счастья! То есть, конечно, я понимаю тех, кто скажет, что это сложно и скучно, но поймите и вы меня. Во-первых, стиховедение (не такое базовое, как мы с вами сейчас вскрыли) — точная наука, с графиками и формулами, и от него можно получать то же наслаждение, которое математик получает от изящной теоремы. Кроме того, стиховедение часто похоже на детектив, и разгадывать загадки очень увлекательно. Наконец, стих в его высших проявлениях очень сильно связан с поэзией — с языком, на котором стихотворение написано, и со смыслами, которые в нем выражены. В некоторых шедеврах это достигает удивительной связи. В старой лекции я пытался раскрыть один такой пример — на примере «Молитвы» Лермонтова (не знаю, убедит ли он вас):

таблицы-шпаргалки для тех, кто готовится к экзамену или хочет разбираться в теме

Вся русская литература XIX века в 230 карточках

От публикации «Слова о полку Игореве» до последнего романа Толстого

Русь, Запад, Восток: 10 веков в одной таблице

От Рюрика до Робеспьера — синхронная таблица по мировой истории

Весь XIX век в одной таблице

От Наполеона до возрождения Олимпийских игр: главные события, герои и идеи в синхронной таблице по истории

Философия Просвещения в одной таблице

Главные идеи и герои европейского, американского и русского Просвещения

XX век: все главные стили живописи в одной таблице

Раскладываем все по полочкам: от фовизма до концептуализма

Средневековая литература: главные книги в одной таблице

«Беовульф», Данте, «Эдда», трубадуры и другие

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Загадки «Повести временных лет»

Дело о Велимире Хлебникове

Пророк Заратустра и его религия: что надо знать

Новая литература в новой стране: о чем писали в раннем СССР

Краткая история феминизма

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Загадки «Повести временных лет»

Дело о Велимире Хлебникове

Пророк Заратустра и его религия: что надо знать

Новая литература в новой стране: о чем писали в раннем СССР

Краткая история феминизма

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Кандидат игрушечных наук

Детский подкаст о том, как новые материалы и необычные химические реакции помогают создавать игрушки и всё, что с ними связано

Автор среди нас

Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени

Господин Малибасик

Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Лекции

13 минут

1/5

Почему художественный текст действует на людей?

Какие приемы используют Пушкин, Мандельштам и Гоголь, чтобы заразить нас своими чувствами

Читает Александр Жолковский

Какие приемы используют Пушкин, Мандельштам и Гоголь, чтобы заразить нас своими чувствами

11 минут

2/5

Как автор создает свой мир?

Неизменные принципы, по которым Мандельштам и Пастернак строят свои тексты и которые делают их стихи такими узнаваемыми

Читает Александр Жолковский

Неизменные принципы, по которым Мандельштам и Пастернак строят свои тексты и которые делают их стихи такими узнаваемыми

11 минут

3/5

Когда форма становится содержанием?

Рифмы, повторы и другие приемы, которые помогают усилить воздействие текста и подчеркнуть его смысл

Читает Александр Жолковский

Рифмы, повторы и другие приемы, которые помогают усилить воздействие текста и подчеркнуть его смысл

13 минут

4/5

Как писатель может выразить всё одним словом?

Отдельные предметы, в которых выражен весь смысл произведения или весь творческий почерк автора (от Чехова до Шерлока Холмса)

Читает Александр Жолковский

Отдельные предметы, в которых выражен весь смысл произведения или весь творческий почерк автора (от Чехова до Шерлока Холмса)

14 минут

5/5

Зачем литература рассказывает о самой себе?

Стихи о сочинении стихов и романы, написанные поверх других романов

Читает Александр Жолковский

Стихи о сочинении стихов и романы, написанные поверх других романов

Iambic pentameter ( eye-AM-bik pen-TAM-it-ər) is a type of metric line used in traditional English poetry and verse drama. The term describes the rhythm, or meter, established by the words in that line; rhythm is measured in small groups of syllables called «feet». «Iambic» refers to the type of foot used, here the iamb, which in English indicates an unstressed syllable followed by a stressed syllable (as in a-bove). «Pentameter» indicates a line of five «feet».

Iambic pentameter is the most common meter in English poetry. It was first introduced into English by Chaucer in 14th century on the basis of French and Italian models. It is used in several major English poetic forms, including blank verse, the heroic couplet, and some of the traditionally rhymed stanza forms. William Shakespeare famously used iambic pentameter in his plays and sonnets,[1] John Milton in his Paradise Lost, and William Wordsworth in The Prelude.

As lines in iambic pentameter usually contain ten syllables, it is considered a form of decasyllabic verse.

Meter[edit]

Example[edit]

A healthy human heartbeat follows the iamb, with each pair of beats resembling an iambic foot.

An iambic foot is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. The rhythm can be written as:

da DUM

The da-DUM of a human heartbeat is a common example of this rhythm.

A standard line of iambic pentameter is five iambic feet in a row:

da DUM da DUM da DUM da DUM da DUM

Straightforward examples of this rhythm can be heard in the opening line of William Shakespeare’s Sonnet 12:

- When I do count the clock that tells the time

and in John Keats’ Ode To Autumn:[2]

- To swell the gourd, and plump the hazel shells

It is possible to notate this with a «/» marking ictic syllables (experienced as beats) and a «×» marking nonictic syllables (experienced as offbeats). In this notation a standard line of iambic pentameter would look like this:

× / × / × / × / × /

The scansion of the examples above can be notated as follows:

× / × / × / × / × / When I do count the clock that tells the time × / × / × / × / × / To swell the gourd, and plump the hazel shells

The iamb in classical and English verse[edit]

The term «iamb» originally applied to the quantitative meter of classical poetry. The classical terms were adapted to describe the equivalent meters in English accentual-syllabic verse. Different languages express rhythm in different ways. In Ancient Greek and Latin, the rhythm was created through the alternation of short and long syllables. In English, the rhythm is created through the use of stress, alternating between unstressed and stressed syllables. An English unstressed syllable is equivalent to a classical short syllable, while an English stressed syllable is equivalent to a classical long syllable. When a pair of syllables is arranged as a short followed by a long, or an unstressed followed by a stressed, pattern, that foot is said to be «iambic». The English word «trapeze» is an example of an iambic pair of syllables, since the word is made up of two syllables («tra—peze») and is pronounced with the stress on the second syllable («tra—PEZE«, rather than «TRA—peze»). A line of iambic pentameter is made up of five such pairs of short/long, or unstressed/stressed, syllables.

Rhythmic variation[edit]

Although strictly speaking, iambic pentameter refers to five iambs in a row (as above), in practice, poets vary their iambic pentameter a great deal, while maintaining the iamb as the most common foot. However, there are some conventions to these variations. Iambic pentameter must always contain only five feet, and the second foot is almost always an iamb. The first foot, in contrast, often changes by the use of inversion, which reverses the order of the syllables in the foot. The following line from Shakespeare’s Richard III begins with an inversion:

/ × × / × / × / × / Now is the winter of our discontent

Besides inversion, whereby a beat is pulled back, a beat can also be pushed forward to create an indivisible 4-syllable unit: x x / /.[3][4][5] In the following example, the 4th beat has been pushed forward:

x / x / x / x x / / A mote it is to trouble the mind's eye

Another common departure from standard iambic pentameter is the addition of a final unstressed syllable, which creates a weak or feminine ending. One of Shakespeare’s most famous lines of iambic pentameter has a weak ending:[6]

× / × / × / / × × / (×) To be or not to be, | that is the question

This line also has an inversion of the fourth foot, following the caesura (marked with «|»). In general a caesura acts in many ways like a line-end: inversions are common after it, and the extra unstressed syllable of the feminine ending may appear before it. Shakespeare and John Milton (in his work before Paradise Lost) at times employed feminine endings before a caesura.[7]

Here is the first quatrain of a sonnet by John Donne, which demonstrates how he uses a number of metrical variations strategically. This scansion adds numbers to indicate how Donne uses a variety of stress levels to realize his beats and offbeats (1 = lightest stress, 4 = heaviest stress):

4 1 1 4 3 4 1 4 1 2 / × × / × / × / × / Batter my heart three-personed God, for you 1 3 2 4 3 4 1 4 1 4 × / × / × / × / × / As yet but knock, breathe, shine and seek to mend. 1 2 1 4 1 4 2 4 1(1) 4 × / × / × / × / ×(×) / That I may rise and stand o'erthrow me and bend 1 4 1 4 3 4 1 4 1 4 × / × / × / × / × / Your force to break, blow, burn and make me new.

Donne uses an inversion (DUM da instead of da DUM) in the first foot of the first line to stress the key verb, «batter», and then sets up a clear iambic pattern with the rest of the line (da DUM da DUM da DUM da DUM). In the second and fourth lines he uses strongly-stressed offbeats (which can be interpreted as spondees) in the third foot to slow down the rhythm as he lists monosyllabic verbs. The parallel rhythm and grammar of these lines highlights the comparison Donne sets up between what God does to him «as yet» («knock, breathe, shine and seek to mend»), and what he asks God to do («break, blow, burn and make me new»). Donne also uses enjambment between lines three and four to speed up the flow as he builds to his desire to be made new. To further the speed-up effect of the enjambment, Donne puts an extra syllable in the final foot of the line (this can be read as an anapest (dada DUM) or as an elision).

Percy Bysshe Shelley also used skilful variation of the metre in his Ode to the West Wind:

× / × / | × / × / × /(×) O wild West Wind, thou breath of Autumn's being, / × × / × / × × / / Thou, from whose unseen presence the leaves dead × / × / / × × / × / (×) Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,

As the examples show, iambic pentameter need not consist entirely of iambs, nor need it have ten syllables. Most poets who have a great facility for iambic pentameter frequently vary the rhythm of their poetry as Donne and Shakespeare do in the examples, both to create a more interesting overall rhythm and to highlight important thematic elements. In fact, the skilful variation of iambic pentameter, rather than the consistent use of it, may well be what distinguishes the rhythmic artistry of Donne, Shakespeare, Milton, and the 20th century sonneteer Edna St. Vincent Millay.

Several scholars have argued that iambic pentameter has been so important in the history of English poetry by contrasting it with the one other important meter (tetrameter), variously called «four-beat,» «strong-stress,» «native meter,» or «four-by-four meter.»[8] Four-beat, with four beats to a line, is the meter of nursery rhymes, children’s jump-rope and counting-out rhymes, folk songs and ballads, marching cadence calls, and a good deal of art poetry. It has been described by Attridge as based on doubling: two beats to each half line, two half lines to a line, two pairs of lines to a stanza. The metrical stresses alternate between light and heavy.[9] It is a heavily regular beat that produces something like a repeated tune in the performing voice, and is, indeed, close to song. Because of its odd number of metrical beats, iambic pentameter, as Attridge says, does not impose itself on the natural rhythm of spoken language.[10] Thus iambic pentameter frees intonation from the repetitiveness of four-beat and allows instead the varied intonations of significant speech to be heard. Pace can be varied in iambic pentameter, as it cannot in four-beat, as Alexander Pope demonstrated in his «An Essay on Criticism»:

When Ajax strives some rock’s vast weight to throw,

The line, too, labours and the words move slow.

Not so when swift Camilla scours the plain,

Flies o’er th’unbending corn, and skims along the main.

In the first couplet, in phrases like «Ajax strives», «rock’s vast weight», «words move slow», the long vowels and accumulation of consonants make the syllables long and slow the reader down; whereas in the second couplet, in the word «Camilla» all the syllables are short, even the stressed one.

The last line is in fact an alexandrine — an iambic hexameter, which occurs occasionally in some iambic pentameter texts as a variant line, most commonly the final line of a passage or stanza, and has a tendency, as in this example, to break in the middle, producing a symmetry, with its even number of syllables split into two halves, that contrasts with the asymmetry of the 5-beat pentameter line.[11][12][13][14] Pope exemplifies «swiftness» partly through his use of contraction: two extra implied syllables squeezed into the metrical template between the first 2 ictuses:-

/ ×(×) (×)× / × / × / × / × / Flies o'er th'unbending corn, and skims along the main.

Moreover, iambic pentameter, instead of the steady alternation of lighter and heavier beats of four-beat, permits principal accents, that is accents on the most significant words, to occur at various points in a line as long as they are on the even–numbered syllables, or on the first syllable, in the case of an initial trochaic inversion. It is not the case, as is often alleged, that iambic pentameter is «natural» to English; rather it is that iambic pentameter allows the varied intonations and pace natural to significant speech to be heard along with the regular meter.[15]

Theories of iambic pentameter[edit]

Halle–Keyser[edit]

Linguists Morris Halle and Samuel Jay Keyser developed the earliest theory of generative metrics[16] — a set of rules that define those variations that are permissible (in their view) in English iambic pentameter. Essentially, the Halle–Keyser rules state that only «stress maximum» syllables are important in determining the meter. A stress maximum syllable is a stressed syllable surrounded on both sides by weak syllables in the same syntactic phrase and in the same verse line. In order to be a permissible line of iambic pentameter, no stress maxima can fall on a syllable that is designated as a weak syllable in the standard, unvaried iambic pentameter pattern. In the Donne line, the word God is not a maximum. That is because it is followed by a pause. Similarly the words you, mend, and bend are not maxima since they are each at the end of a line (as required for the rhyming of mend/bend and you/new.) Rewriting the Donne quatrain showing the stress maxima (denoted with an «M») results in the following:

/ × × M × M × / × / Batter my heart three-personed God, for you × M × / × / × M × / As yet but knock, breathe, shine and seek to mend. × / × M × / × / ×(×) / That I may rise and stand o'erthrow me and bend × M × / × / × M × / Your force to break, blow, burn and make me new.

The Halle–Keyser system has been criticized because it can identify passages of prose as iambic pentameter.[17] Other scholars have revised Halle–Keyser, and they, along with Halle and Keyser, are known collectively as “generative metrists.”

Later generative metrists pointed out that poets have often treated non-compound words of more than one syllable differently from monosyllables and compounds of monosyllables. Any normally weak syllable may be stressed as a variation if it is a monosyllable, but not if it is part of a polysyllable except at the beginning of a line or a phrase.[18] Thus Shakespeare wrote in The Merchant of Venice, Act I, Scene 2:

× × / / × / × /(×)× / For the four winds blow in from every coast

but wrote «vanishingly few»[19] lines of the form of «As gazelles leap a never-resting brook». The stress patterns are the same, and in particular, the normally weak third syllable is stressed in both lines; the difference is that in Shakespeare’s line the stressed third syllable is a one-syllable word, «four», whereas in the un-Shakespearean line it is part of a two-syllable word, «gazelles». (The definitions and exceptions are more technical than stated here.) Pope followed such a rule strictly, Shakespeare fairly strictly,[20] Milton much less, and Donne not at all—which may be why Ben Jonson said Donne deserved hanging for «not keeping of accent».[18]

Derek Attridge has pointed out the limits of the generative approach; it has “not brought us any closer to understanding why particular metrical forms are common in English, why certain variations interrupt the metre and others do not, or why metre functions so powerfully as a literary device.”[21] Generative metrists also fail to recognize that a normally weak syllable in a strong position will be pronounced differently, i.e. “promoted” and so no longer «weak.»

History[edit]

Possible Latin origin[edit]

Nobody knows for certain where this metre came from. However, in the 19th century, the Swiss scholar Rudolf Thurneysen suggested that it had developed from the Latin hexameter.[22] For there is a common type of hexameter which has two stresses in the first half and three in the second, for example:

- at páter Aenéas, audíto nómine Túrni (Virgil, Aen. 9.697)

- «but Father Aeneas, when he heard the name of Turnus,…»

or

- íbant obscúri, sóla sub nócte per úmbram (Virgil, Aen. 6.268)

- «they were walking slowly, beneath the lonely night through the shadow»

The 3rd-century Christian African writer Commodian, who wrote irregular hexameters in a popular style, favoured this kind with five word-accents. Thurneysen quotes:

- irásci nolíte / sine caúsa frátri devóto

- recipiétis énim / quídquid fecerítis ab íllo

- «do not be angry without cause at a devout brother;

- «for you will receive back from him whatever you have done»

When the pronunciation of the Latin changed to French, the number of syllables in many words was reduced. For example, illa venit currens «she came running» changed in the vernacular pronunciation to la vint corant, and audite, seniores «listen, sirs» with seven syllables changed to oez seignurs with four. Final syllables in French were particularly subject to being lost, unlike in Spanish and Italian.[23]

Another feature the accentual Latin hexameter has in common with iambic pentameter is that the position of the 1st and 3rd accents is not fixed; for example, the first accent can come either at the beginning of the verse or in second place, as in the pentameter.

Early French and Provençal writers[edit]

Possibly the earliest example of iambic pentameter verse is the poem Boecis («Boethius»), written in the Occitan dialect of the Limousin region in southern France about 1000 AD.[24] An example is the following extract:

- Bella’s la domna, e’l vis a ta preclar,

- Davan so vis, nulz om no’s pot celar;

- Ne eps li omne, qui sun ultra la mar

- «Beautiful is the lady, and her face is so bright,

- before her face, no man can hide himself;

- not even those men, who are beyond the sea.»

In this metre, every line has two halves: the first half of the line has four syllables, but sometimes after the 4th syllable an extra unaccented syllable is added, as in lines 1 and 3 above; the second half has six syllables.

This optional extra syllable in the middle of the line, as well as an extra unaccented syllable at the end of the line, are also seen in the 11th-century French poem, La Vie de Saint Alexis, of which an extract is as follows (see fr:Vie de saint Alexis):

- De la dolor, que demenat li pedre

- Grant fut la noise, si l’entendit la medre:

- La vint corant, com feme forsenede,

- Batant ses palmes, cridant, eschavelede;

- Veit mort son fil, a terre chiet pasmede.

- «Of the grief, which the father was showing,

- great was the noise; the mother heard it;

- she came running, like a frenzied woman,

- beating her palms, crying, dishevelled,

- sees her son dead; falls fainting to the ground.»

Also composed in iambic pentameter were the earliest of the Old French chansons de geste of the 11th to 13th centuries. Like the examples above, the poems usually had a caesura after the fourth syllable. One of the oldest is The Song of Roland, which begins as follows:

- Carles li reis, nostre emperere magnes

- Set anz tuz pleins ad estet en Espaigne:

- Tresqu’en la mer cunquist la tere altaigne.

- N’i ad castel ki devant lui remaigne;

- Mur ne citet n’i est remes a fraindre,

- Fors Sarraguce, ki est en une muntaigne.

- «Charles the King, our great Emperor,

- For seven full years has been in Spain;

- As far as the sea conquered the high land.

- No castle remains in his way;

- No wall or citadel is left to break,

- Except for Saragossa, which is on a hill.»

In this version of the metre as in the poems above, each line has two halves: the first half has four syllables (sometimes 5), while the second half has seven (sometimes 6); in the first half there are two stresses and in the second half three. In some places the final weak vowel -e is ignored, e.g. nostr(e) emperere.

Troubadors and Italians[edit]

This line was adopted with more flexibility by the troubadours of Provence in the 12th century, notably Cercamon, Bernart de Ventadorn, and Bertran de Born.[25] In both Old French and Old Provençal, the tenth syllable of the line was accented and feminine endings were common, in which case the line had eleven syllables.

Italian poets such as Giacomo da Lentini, Boccaccio, Petrarch, and Dante adopted this line, generally using the eleven-syllable form (endecasillabo)[25] because most Italian words have feminine endings.[26]: 91 They often used a pattern where the fourth syllable (normally accented) and the fifth (normally unaccented) were part of the same word, the opposite of the Old French line with its required pause after the fourth syllable. This pattern came to be considered typically Italian.

Dante’s Divine Comedy, completed in 1320, begins as follows:

- Nel mezzo del cammin di nostra vita

- mi ritrovai per una selva oscura

- ché la diritta via era smarrita.

- «In the middle of the road of my life

- I found myself going through a dark forest

- where the straight path was obscured.»

There is now often no syntactic pause after the fourth syllable, and every line has eleven syllables. Another innovation common in Italian is synaloepha where a final and an initial vowel merge into one syllable, as in selva_oscura or via_era above.

Giovanni Boccaccio’s Filostrato of the 1330s, imitated by Chaucer in his Troilus and Criseyde, has a similar rhythm. It begins as follows:

- Alcun di Giove sógliono il favore

- Ne’ lor principii pietosi invocare;

- Altri d’Apollo chiámano il valore;

- «Some are accustomed to invoke Jupiter’s favour

- in their pious opening verses;

- others call on Apollo’s power»

Chaucer[edit]

The first to write iambic pentameter verse in English was Geoffrey Chaucer, who not only knew French, but also Italian, and he even visited Italy two or three times.[24] His Troilus and Criseyde, written in the 1380s, begins as follows, using lines sometimes of 11, and sometimes of 10 syllables. Quite often (but not in every line) there is a syntactic break after the fourth syllable, as in the French poems quoted above:

- The double sorwe of Troilus to tellen,

- That was the king Priamus sone of Troye,

- In lovinge, how his aventures fellen

- Fro wo to wele, and after out of joye,

- My purpos is, er that I parte fro ye.

- Thesiphone, thou help me for t’endite

- Thise woful vers, that wepen as I write!

Chaucer’s friend John Gower used a similar meter in his poem «In Praise of Peace.»[26]: 91 This was written after Henry IV’s coronation in 1399.

Chaucer’s meter depended on the pronunciation of final e’s that even by his time were probably silent. It was soon forgotten that they were ever pronounced, so later readers could not recognize his meter and found his lines rough.[27] His Scottish followers of the century from 1420 to 1520—King James I, Robert Henryson, William Dunbar, and Gavin Douglas—seem to have understood his meter (though final e had long been silent in Scots) and came close to it. Dunbar, in particular, wrote poems in true iambic pentameter.[26]: 105–112

Later English poets[edit]

In England, the poems of the 15th and early 16th centuries are in a wide variety of meters. Thomas Wyatt, for example, often mixed iambic pentameters with other lines of similar length but different rhythm. Henry Howard, Earl of Surrey, on the other hand, used a strict ten-syllable line that was similar to the Old French line, with its pause after the fourth syllable, but typically had a regular iambic pattern, and had many of the modern types of variation. Thomas Sackville, in his two poems in the Mirror for Magistrates, used a similar line but with few caesuras. The result was essentially the normal iambic pentameter except for the avoidance of the «Italian» line. It was Philip Sidney, apparently influenced by Italian poetry, who used large numbers of «Italian» lines and thus is often considered to have reinvented iambic pentameter in its final form. He was also more adept than his predecessors in working polysyllabic words into the meter. However, Sidney avoided feminine endings. They appear more often in the work of such masters of iambic pentameter as Edmund Spenser and Shakespeare.[26]: 119–127

Iambic pentameter became the prevalent meter in English. It was estimated in 1971 that at least three-quarters of all English poetry since Chaucer has been written in this meter.[28]

Reading in drama[edit]

There is some debate over whether works such as Shakespeare’s were originally performed with the rhythm prominent, or whether the rhythm was embedded in the patterns of contemporary speech. In either case, when read aloud, such verse naturally follows an iambic beat. Scholars have explained that there are few stage directions in Shakespeare «because the verse serves that purpose. The dramatic action of the lines is related to the physical action required.»[29]

The rhythm of iambic pentameter was emphasised in Kenneth Branagh’s 2000 production of Love’s Labour’s Lost, in a scene where the protagonists tap-dance to the «Have at you now, affection’s men-at-arms» speech. In this case, each iamb is underscored with a flap step.

See also[edit]

- Anapaest

- Dactyl

- Dactylic pentameter

- Decasyllable

- Hendecasyllable

- Ragale

- Systems of scansion

- Trochee

- The Ants Go Marching[30]

- Blank Verse

Notes[edit]

- ^ «Poetry 101: What Is a Shakespearean Sonnet? Learn About Shakespearean Sonnets With Examples». MasterClass. Master Class. Retrieved 11 November 2020.

- ^ This line (line 7 of «To Autumn») is used by Timothy Steele as an example of an unvaried line of iambic pentameter, see Steele 1999, p. 5

- ^ The Strict Metrical Tradition by David Keppel-Jones, pp 73-92

- ^ Rhythm and Meaning in Shakespeare by Peter Groves pp. 43-49

- ^ «Iambic pentameter & the principles of metrical variation: Part 2 – radical variations». 15 September 2016.

- ^ This line is used as an example by Marjorie Boulton in The Anatomy of Poetry (revised edition), Routledge and Kegan Paul, 1953, revised 1982. ISBN 0-7100-9087-0, page 28, although she marks the third foot as carrying no stress.

- ^ Bridges & Milton’s Prosody

- ^ Attridge, Derek (2014) [1982]. The Rhythms of English Poetry. Routledge. ISBN 978-1-317-86951-1.

Easthope, Antony (2013) [2002]. Poetry as Discourse. Taylor & Francis. ISBN 978-1-135-03365-1.

Halpern, Martin (June 1962). «On the Two Chief Metrical Modes in English». PMLA. 77 (3): 177–186. doi:10.2307/460476. JSTOR 460476. S2CID 163571788. - ^ Attridge 2014, pp. 76–122

- ^ Attridge 2014, pp. 124–6

- ^ All the Fun’s in How You Say a Thing by Timothy Steele, pp 57-59

- ^ The Ode Less Travelled by Stephen Fry, pp 56-57

- ^ «Why iambic pentameter?».

- ^ «Iambic pentameter & the principles of metrical variation: Part 3 – double trochees, hexameters, epic caesuras in shared lines, missing syllables, emphasis on a non-beat syllable & the false choriamb». 10 September 2016.

- ^ For a detailed discussion of the varied intonations possible in iambic pentameter, see Cooper, John R. (Fall 1997). «Intonation and iambic pentameter». Papers on Language and Literature. 33 (4): 392–421. reprinted with changes as the first chapter of Cooper, John R. (2009). «Iambic Pentameter». Wit’s Voices: Intonation in Seventeenth-century English Poetry. University of Delaware Press. pp. 37–58. ISBN 978-0-87413-059-1.

- ^ Its final revised form in English Stress: Its Forms, Its Growth, and Its Role in Verse, Harper and Row, 1971.

- ^ Attridge 2014, p. 41

- ^ a b Kiparsky, Paul (1975), «Stress, Syntax, and Meter» (PDF), Language, 51 (3): 576–616, doi:10.2307/412889, JSTOR 412889, retrieved 2011-06-11

- ^ Hayes, Bruce (1989), «The Prosodic Hierarchy in Meter» (PDF), Phonetics and Phonology, Volume I: Rhythm and Meter, Academic Press, pp. 201–260, retrieved 2012-07-24

- ^ Kiparsky said there were no such lines in Shakespeare. However, there is at least one: «Give renew’d fire to our extincted Spirits» (Othello II 1), pointed out as an objection to Kiparsky’s theory by Groves, Peter L. (1998), Strange Music: The Metre of the English Heroic Line, ELS Monograph Series No.74, Victoria, BC: University of Victoria, ISBN 0-920604-55-2. Thus Hayes’s characterization «vanishingly few» seems more accurate.

- ^ Attridge 2014, p. 50

- ^ Thurneysen, R. (1887). «Der Weg vom dactylischen Hexameter zum epischen Zehnsilber der Franzosen.». Zeitschr. f. rom. Phil. XI.

- ^ Thurneysen, p. 324.

- ^ a b Duffell, Martin J. (2000). «»The Craft so Long to Lerne»: Chaucer’s Invention of the Iambic Pentameter». The Chaucer Review, Vol. 34, No. 3 (2000), pp. 269–288.

- ^ a b Menichetti, Aldo (1994), «Quelques considérations sur la structure et l’origine de l’«endecasillabo»», in Cerquiglini-Toulet, Jacqueline; Collet, Olivier (eds.), Mélanges de Philologie et de Littérature Médiévales Offerts à Michel Burger, Librairie Droz, p. 225, ISBN 2-600-00017-8, retrieved 2009-09-18

- ^ a b c d Duffell, Martin J. (2008). A New History of English Meter. Modern Humanities Research Association. ISBN 978-1-905981-91-5.

- ^ That Chaucer had counted these es in his meter was not proposed till the 19th century and not proved statistically till the late 20th. Duffell 2008, pp. 83–84

- ^ Nims, John Frederick (1971), Sappho to Valéry: Poems in Translation, Princeton University Press, p. 18, ISBN 0-691-01365-9

- ^ Bartlett, Mike (18 November 2015). «Mike Bartlett on writing King Charles III». Sydney Theatre Company Magazine. Sydney Theatre Company. Archived from the original on 31 July 2017. Retrieved 6 April 2016.

- ^ «The Ants Go Marching». National Institute of Environmental Health Sciences. National Institutes of Health. June 8, 2012. Retrieved April 7, 2017.

References[edit]

- Baker, David, ed. (1996). Meter in English: A Critical Engagement. University of Arkansas Press. ISBN 978-1-55728-444-0.

- Bridges, Robert (2009) [1921]. Milton’s Prosody with a Chapter on Accentual Verse and Notes. BiblioBazaar. ISBN 978-1-115-33690-1.

- Corn, Alfred (2008). The Poem’s Heartbeat: A Manual of Prosody. Copper Canyon Press. ISBN 978-1-55659-281-2.

- Fussell, Paul (1979) [1965]. Poetic Meter and Poetic Form. McGraw Hill. ISBN 0-07-553606-4.

- McDowell, Robert; Gross, Harvey S. (1996). Sound and Form in Modern Poetry. University of Michigan Press. ISBN 0-472-06517-3.

- Hobsbaum, Philip (1996). Metre, Rhythm and Verse Form. Psychology Press. ISBN 978-0-415-08797-1.

- Malcovati, Leonardo (2005). Prosody in England and Elsewhere: A Comparative Approach. Gival Press. ISBN 978-1-928589-26-6.

- Steele, Timothy (1999). All the fun’s in how you say a thing: an explanation of meter and versification. Ohio University Press. ISBN 978-0-8214-1259-6.

- Turco, Lewis (1986). The New Book of Forms: A Handbook of Poetics. University Press of New England. ISBN 978-0-87451-380-6.

- Williams, Miller (1986). Patterns of Poetry: An Encyclopedia of Forms. Louisiana State University Press. ISBN 978-0-8071-1330-1.

Ямб – двусложный стихотворный размер с ударными четными слогами. Его можно назвать самым классическим из наиболее распространенных стихотворных размеров. Стихи, написанные ямбом, известны каждому человеку со школьной скамьи, ведь знаменитые поэты активно прибегали к этой поэтической форме с незапамятных времен.

История происхождения термина

Своим становлением в качестве лирической формы ямб обязан древнегреческому поэту Архилоху (ок. 689–640 гг. до н.э.), но зародился этот размер еще раньше.

Корни ямба – в фольклорных или же ритуальных, культовых песнях древних греков во славу покровительницы земледелия Деметры. В мифе рассказывается, что богиня, в поисках похищенной дочери Персефоны, покинула Олимп и под личиной старухи поселилась в доме элевсинского царя Келея. Единственной, кто смог скрасить горе богини своими шутками, стала служанка Ямба.

В культе Деметры существовал обычай осыпать участников народных празднеств грубоватыми насмешками и язвительными шутками. Они зачастую бывали непристойными и циничными – не иначе как в память Ямбы. Аристотель в своей «Поэтике» отмечал, насколько ямбическая форма сходна с ритмом разговорной речи.

Термин «ямб» – «ἴαμβος» – восходит к музыкальному инструменту «ἰαμβύκη», под аккомпанемент которого изначально исполнялись ямбы. Слово «ἴαμβος» в народном представлении связывалось с шуточным характером произведений.

Как устроена ямбическая стопа

Как уже упоминалось, ямб – размер двусложный. Его стопа (то есть ритмическая группа определенной длительности) состоит из двух слогов: безударного и ударного. Именно в таком порядке: ударный слог – второй. Схематически это можно представить как UÚ| UÚ| UÚ| UÚ, например:

Мой дядя самых честный правил…

Ритмическое ударение оставляет ощущение движения вниз, давления. Слог без ударения – более легкий, словно воспаряющий кверху. Вверх-вниз, напоминает ритм спокойного дыхания – естественный для человека и поэтому легко им воспринимаемый.

Таким образом, ямбическая стопа – это последовательность безударного и ударного слогов.

Разновидности ямба с примерами стихов

В зависимости от числа стоп в строке, стихи, написанные ямбом можно разделить на следующие типы.

Двух- и трехстопный ямб

Двухстопный ямб встречается нечасто из-за своей сложности (чем короче строка, тем тяжелее рифмовать ее так, чтобы она содержала смысл). Один из наиболее ярких примеров – стихотворение «Адели» (1824) А. С. Пушкина:

Играй, Адель,

Не знай печали.

Хариты, Лель

Тебя венчали

И колыбель

Твою качали.

В двухстопном пушкинском ямбе сквозят легкость, изящество, виртуозность. При этом создается впечатление не просто ускоренного дыхания, а как будто бы прерывистого. Кажущийся избыточным безударный слог в конце слов «печали», «венчали» – словно краткая пауза, придающая чеканному ритму ямба звучание вальса.

Трехстопный ямб тоже относительно краток и легко воспринимается на слух. Его быстрый темп хорошо согласуется с шуточными или сатирическими строками. Например, у Лермонтова в «А. А. Олениной» (1839):

Ах! Анна Алексевна,

Какой счастливый день!

Судьба моя плачевна,

Я здесь стою как пень…

Четырехстопный ямб

Средний по длине, разнообразный и ритмически богатый размер. В этой известной всем строчке четыре полноценных стопы и безударный «хвостик»:

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный… — А. С. Пушкин. «Зимнее утро» (1829)

Четырехстопным ямбом написано множество произведений как в русской, так и мировой поэзии. Классические примеры – пушкинский «Евгений Онегин», цитировавшийся выше, и поэма Блока «Возмездие» (1910–1921):

В те годы дальние, глухие,

В сердцах царили сон и мгла…

Этот размер способен привнести в произведение оттенки трагизма и комизма, масштабную эпику и проникновенный лиризм; может послужить прекрасным фоном для глубоких философских размышлений.

Мастером четырехстопного ямба был и Владимир Высоцкий. К примеру, его знаменитая песня «Кругом 500» написана преимущественно в этом размере (кроме длинных строчек, являющихся шестистопным ямбом):

Пяти- и шестистопный ямб

Пятистопный ямб в русской поэтической традиции встречается регулярно и в разнообразных формах. В XIX веке зачастую использовался с цезурой после второй стопы:

Как изваянная, // висит во сне

С плодами ветвь // в саду моем — так низко…В. Иванов. «В лепоту облечеся»

В этом примере цезура (ритмическая пауза) отмечена знаком //.

Пятистопный ямб также используется в написании русского сонета.

Последний из наиболее часто используемых ямбических размеров – шестистопный ямб. Это длинный размер, который обычно сопровождается цезурой. В итоге получаются два полустишия, своего рода трехстопный ямб. Некоторая медлительность – причина ограниченного ритмического разнообразия этого размера. Ему свойственны ощущения тягучести, неторопливого ритма дыхания, глубокой думы и лиричности.

Уединенный остров, // чуть заметный в море,

Я неуклонно выбрал, // — золотой приют… — В. Брюсов. «Уединенный остров» (1918)

В шестистопном ямбе написана поэма «Паноптикум» Д. Рудого:

А вот и наш шедевр – знакомьтесь, просто стерва,

Имен не нужно ей: ей жертвы – имена!

Она, быть может, станет в этой жизни первой,

Но в следующей ей вернется все сполна…

Другим выдающимся примером шестистопного ямба является песня Юрия Визбора «Апрельская прогулка»:

Разностопный и вольный ямб

Разностопный ямб характеризуется чередованием длинных и коротких строк и, соответственно, количества стоп в них, например, двух и четырех:

Достигнутого торжества

Игра и мука

Натянутая тетива

Тугого лука. — Б. Пастернак. «Во всем мне хочется дойти до самой сути» (1956)

Существует также вольный ямб, где длинные строчки произвольно чередуются с короткими. Наиболее широко этот размер представлен в русских баснях:

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась… — И. А. Крылов. «Ворона и лисица» (1807)

Ямб в русской поэтической традиции

История поэзии демонстрирует, что ямб созвучен дыханию русской речи и ритму русского стиха. Ямб способен передавать полифонию чувств, диалог и монолог, одинокий голос и ропот толпы. Ямбами «Оды… на победу над Турками и Татарами…» Ломоносов выражал восторженное отношение к этому историческому событию. Белинский впоследствии предложил считать именно эту оду началом новой русской литературы.

В поэзии Державина ямб зазвучал уже разнообразнее. Он особенно силен в интерьере и пейзаже. Державинские ямбы надолго станут путеводной нитью русской поэзии, зародят элегическую традицию. Любопытно, что знаменитые строки Пушкина

Старик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил

из «Евгения Онегина» также написаны ямбом.

Как уже говорилось, ямб проник и в басню. Крыловские ямбы – наглядное свидетельство того, как органично сочетается народная речь с поэтическими ритмами.

Ямб выдерживает нагрузку не только малых лирических форм. Он с легкостью принимает монументальность «Евгения Онегина» и «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова. А в цикле Блока с одноименным названием «Ямбы» (1907–1914) отражаются предчувствия неотвратимых перемен, даже катастроф.

Ямб звучит и в творчестве Маяковского (который предпочитал объединять разные стихотворные размеры в одной строке для создания уникальных звуковых эффектов):

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

«А вы могли бы?» (1913)

Ямб в современных русских стихах XXI века

Традиция ямбической формы продолжает жить и в поэзии XXI века. Современный русский поэт Данил Рудой широко использует ямб в своем творчестве:

И жухло жёлтое жнивьё,

И день на убыль шёл, скорбя,

Когда непознанной Её

Не стало больше у тебя.«Стихи о расставании с любимой» (2012)

Вперед, душа моя, вперед! –

В твоих руках ближайший вечер.

Набрось скорее тонкий плащ на плечи

И устремляйся в свой полет.«Стихи душе» (2004)

Мы встретимся с тобою,

Лишь путь закончим оба,

Отмеренный судьбою

С рожденья и до гроба.«Мы встретимся с тобою» (2004)

Другие стихотворные размеры

Хорей

Дактиль

Анапест

Амфибрахий

Стихотворный размер

Стихотворный размер — это порядок (правило) чередования ударных и безудорных слогов.

Размер принято определять как последовательность нескольких стоп.

Стихотворные размеры никогда не выполняются в стихотворении точно, и часто бывают отступления от заданной схемы.

Пропуск ударения, то есть замена ударного слога безударным, называется пиррихием, замена же безударного слога ударным называется спондеем.

Хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест

Силлабо-тонические размеры

В русском силлабо-тоническом стихосложении получили распространение

пять стоп:

- Хорей

- Ямб

- Дактиль

- Амфибрахий

- Анапест

Условные обозначения

___/ — ударный слог

___ — безударный слог

- Двусложные стихотворные размеры:

__/__ — стопа Хорея

Хорей – ДВУсложный размер стиха, в котором

на первом месте стоит ударный слог, на втором безударный.Для запоминания:

Мча́тся ту́чи, вью́тся ту́чи,

На хорей они летят__ __/ — стопа Ямба

Ямб — ДВУсложный размер стиха, в котором

первый слог безударный, второй ударный. - Трехсложные стихотворные размеры:

__/__ __ — стопа Дактиля

Дактиль – ТРЁХсложный размер стиха, в котором

первый слог ударный, остальные – безударные.Для запоминания:

Вы́рыта да́ктилем я́ма глубо́кая

__ __/__ — стопа Амфибрахия

Амфибрахий — ТРЁХсложный размер стиха, в котором

второй слог ударный, остальные – безударные.__ __ __/ — стопа Анапеста

Анапест — ТРЁХсложный размер стиха, в котором

третий слог ударный, остальные – безударные.Чтобы запомнить названия

ТРЁХсложных размеров

стихотворений нужно выучить

слово ДАМА.ДАМА расшифровывается так:

Д — Дактиль — ударение на первый слог,

АМ — АМфибрахий — ударение на второй слог,

А — Анапест — ударение ударение на третий слог.Чтобы запомнить ВСЕ стихотворные размеры нужно выучить ударения в пяти вариантах

имени Иван:- Ва́-ня — хорей (2 слога, первый-ударный)

- И-ва́н — ямб (2 слога, второй-ударный)

- Ва́-не-чка — дактиль (3 слога, первый-ударный)

- Ва-ню́-ша — амфибрахий (3 слога, второй-ударный)

- И-о-а́нн — анапест (3 слога, третий-ударный)

Примеры

|

Примеры стихотворений |

Стихотворный размер |

Пример четырехстопного хорея:

|

Хорей __/__ |

Пример четырехстопного хорея:

|

Хорей __/__ |

Пример пятистопного хорея:

|

Хорей __/__ |

Пример трехстопного хорея:

|

Хорей __/__ |

Пример четырехстопного ямба:

|

Ямб __ __/ |

Пример четырехстопного ямба:

|

Ямб __ __/ |

Пример пятистопного ямба:

|

Ямб __ __/ |

Пример пятистопного ямба:

|

Ямб __ __/ |

Пример трехстопного дактиля:

|

Дактиль __/__ __ |

Пример четырехстопного дактиля:

|

Дактиль __/__ __ |

Пример четырехстопного дактиля:

|

Дактиль __/__ __ |

Пример трёхстопного амфибрахия:

|

Амфибрахий __ __/__ |

Пример четырехстопного амфибрахия:

|

Амфибрахий __ __/__ |

Пример трёхстопного амфибрахия:

|

Амфибрахий __ __/__ |

Пример трёхстопного амфибрахия:

|

Амфибрахий __ __/__ |

Пример трёхстопного анапеста:

|

Анапест __ __ __/ |

Пример трёхстопного анапеста:

|

Анапест __ __ __/ |

Пример трёхстопного анапеста:

|

Анапест __ __ __/ |

|

Пример (разностопный размер) поочерёдно: дактиль, амфибрахий и анапест:

|

Дактиль __/__ __ Амфибрахий __ __/__ Анапест __ __ __/ |

Стихотворные размерыхорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест Смотреть: другие Примеры стихотворений |

Как определить стихотворный размер?

- Определяем количество слогов в строке. Для этого подчеркиваем все гласные буквы.

- Произносим строку нараспев и расставляем ударения.

- Проверяем, через какое количество слогов повторяется ударение:

а) если ударение повторяется каждые 2 слога, это двусложный размер: хорей или ямб;

б) если повторяется каждые 3 слога, это трехсложный размер: дактиль, амфибрахий или анапест.

- Объединяем слоги в строке в стопы (по два или три слога) и определяем размер стихотворения.

(Например: четырехстопный хорей или пятистопный ямб и т.д..)