Пазырыкская культура во многом уникальна. А одноименные курганы и другие памятники археологии, обнаруженные в нескольких километрах от села Балыктуюль, — это неиссякаемый источник знаний о кочевых племенах Горного Алтая, живших в этих местах с V по II века до н. э.

Древний народ скифского времени выбрал эту местность для погребения своих усопших и назвал урочище Пазырык (с тувинского переводится как «курган»). Могильники окружены горными хребтами, вдали видно снежные шапки гор и огромные столетние лиственницы.

Посетить это место стоит, чтобы прочувствовать дух двухтысячелетней истории и полюбоваться роскошными панорамами Алтайских гор.

Пазырыкские курганы, а также другие бескурганные захоронения находятся в урочище Пазырык, восточный Алтай. Археологические памятники можно увидеть на южном склоне Чулышманского хребта (Улаганское плато). Рядом — село Балыктуюль с населением 1350 человек.

Масштабные могильники тянутся друг за другом по долине с севера на юг. Причем на севере урочища находятся 4 кургана, а еще один — на юге.

Раскопки Пазырыкских курганов

Первые открытия, связанные с племенами Горного Алтая, были сделаны еще в 1865 г. Но всемирную известность и статус феномена эта культура получила после того, как в 1927 г. Русский музей направил этнографическую экспедицию в урочище Пазырык Республики Алтай. По названию этого урочища была названа вся древняя культура.

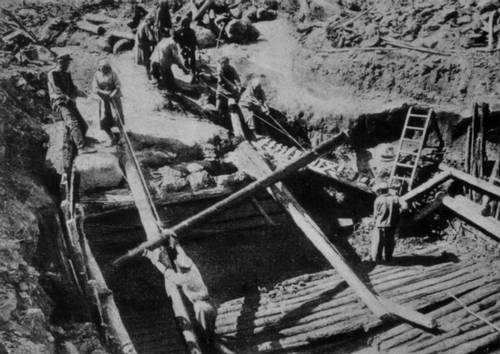

Возглавлял раскопки Сергей Иванович Руденко. Несколько отрядов разбили лагерь прямо возле курганов. В те времена дорог и транспортного сообщения не было, возвращаться в село для ночлега и отдыха не было возможности.

Раскопки пазырыкского могильника начал отряд под руководством Михаила Петровича Грязнова. Так был вскрыт первый курган. Остальные четыре исследовали уже после Великой Отечественной войны, в 1947 — 1949 гг.

В процессе раскопок стало известно, что курганы уже были вскрыты и разграблены. Анализ лаза грабителей показал, что разграбление произошло около 1000 лет назад. Причем появлялись курганы не одновременно, а на протяжении 100 с лишним лет. А вскрыты были в один период и одной группой людей: об этом свидетельствуют приемы проникновения в камеры.

Археологические находки

Благодаря холоду в камерах пазырыкских курганов отлично сохранились артефакты. Не только предметы быта, а вся органика: волокна, ткани, волосы и мумии людей. И если обычно археологи находят только предметы из камня, металла и керамику, то пазырыкская культура предстает перед учеными полностью, со всеми возможными деталями. Например, сохранность тел людей позволяет ученым выяснить даже то, чем питались пазырыкцы.

В самом большом кургане обнаружили шатер и китайскую деревянную колесницу (6 метров в длину), запряженную четырьмя лошадьми. Здесь же найден и знаменитый на весь мир ворсовый ковер — самый старый из известных и сохранившихся на сегодняшний день. Поражает детализация узора на нем: даже сейчас легко различить всадников на лошадях.

Очень интересны маски из войлока и кожи, надетые на морды лошадей. Такие украшения превращали скакунов в мифических оленей и грифонов. Седла тоже были украшены орнаментом.

В курганах найдены древнейшие декоративные изделия из дерева. Они выполнены в очень сложной технике скифского звериного стиля. Есть кожаные и войлочные украшения очень тонкой работы, аппликации со вставками из золота. Все предметы искусства изображают животных и птиц.

Одежда не только из кожи и меха (как думают многие о людях того периода времени), но и из шерсти, тончайшего шелка. Пазырыкцы делали вышивку, окрашивали ткани.

Как устроены курганы

В урочище ученые обнаружили около 40 памятников археологии скифского времени: захоронения, каменные выкладки, ограды. Особенно выделяются пять больших могильников, которые представляют собой каменную наброску поверх земляной насыпи. Это могилы племенных вождей, датированные V—IV вв. до н. э.

Под насыпями курганов находятся погребальные ямы, типичные для скифского периода. Например, первый пазырыкский курган — это яма площадью 52 кв. м (при глубине 4 м). Частично она заполнена бревнами и камнями, посредине установлена погребальная камера. Это своего рода бревенчатый сруб с двойными полом и стенами, потолок установлен на 6 столбах. Промежутки между слоями стен засыпаны камнями.

Внутри сруба воссоздавался интерьер привычного жилища, туда помещались тела людей и вещи им принадлежавшие. Пол и стены устилали коврами. На усопшего надевалась вся одежда и оружие. Оставляли и еду: мясо, напитки.

Археологи находили не только захоронения взрослых, но и детей. Убранство погребальных камер в таком случае было ничуть не хуже: присутствовали все ритуальные предметы.

Трупы бальзамировали, извлекали внутренности и укладывали в саркофаги на правый бок, чтобы они выглядели как спящие. Саркофаги-колоды вырубались из цельного ствола дерева. За стенками погребального сруба находились останки коней в полной упряжи. В разных курганах от 2 животных до нескольких десятков.

Площадь погребальных камер во всех пяти курганах разная: от 8 до 17 кв. м, высота — от 1,2 до 2 м. Зато един принцип внутреннего обустройства.

Сверху на деревянную камеру наваливали березовые бревна (до 300 шт.), а уже поверх них делали насыпь из земли и камней. У самого большого из курганов сейчас можно увидеть бревна и столбы. Это остатки древней погребальной камеры, оставшиеся на поверхности после раскопок.

Пазырыкские курганы и вечная мерзлота

Пазырыкская культура распространялась на территории всего горного Алтая. Это не только Республика Алтай, но и восточная часть современного Казахстана, часть Монголии. Однако множество важных открытий сделано были именно после раскопок могильников у села Балыктуюль.

Уникальность курганов состоит в том, что они промерзшие. Такое явление — замерзание могильников — в мире больше нигде не повторялось. Например, во втором, третьем и пятом курганах мерзлота распространилась значительно глубже дна погребальной ямы, в первом и четвертом — только достигла пола камеры.

Удивительно появление мерзлоты в зоне, которая находится за пределами сплошной мерзлоты. Ученые пришли к выводу, что этому способствовало стечение климатических факторов, а сохранить эффект курганной мерзлоты помогала каменная наброска поверх захоронений. Она сработала как защита от летнего прогревания грунта.

Пазырыкские татуировки

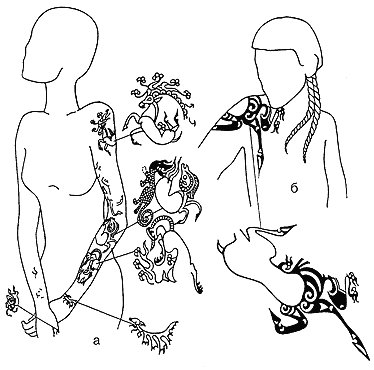

Татуировки — отдельный вид искусства древнего алтайского племени. Во втором кургане нашли мумию вождя, умершего более двух тысяч лет назад. На коже правой половины тела сохранились татуировки, нанесенные методом втирания сажи в наколотые места. Фрагмент этой татуировки хранится в Эрмитаже.

Ученые выяснили, что все пазырыкцы — мужчины и женщины — украшали себя сложнейшими изображениями тотемных животных. Для орнамента характерны композиции из нескольких зверей и птиц, изображения отдельных частей тела. Татуировки были не украшением, а частью верований племени.

Музей

В курганах у села Балыктуюль древних артефактов уже нет. Все, что было найдено во время экспедиций хранится в музеях: самые значимые экспонаты — в Эрмитаже. Есть предметы из курганов в областном краеведческом музее Горно-Алтайска и в краеведческом музее Бийска.

Копии артефактов и экспозицию, посвященную пазырыкским курганам можно увидеть в историко-этнографическом музее села Улаган (18 км от курганов). В планах ученых и историков создание музея под открытым небом и восстановление внешнего вида курганов.

Как добраться

Добираться нужно на автомобиле. Сначала по Чуйскому тракту к селу Акташ, оттуда направляйтесь в сторону села Улаган. Здесь закончится асфальтированная дорога. Дальше двигайтесь по грунтовке в Балыктуюль. Оно находится у одноименной реки, на высоте 1400 м над уровнем моря. Не заезжая в село поворачивайте в сторону перевала Кату-Ярык. Ориентируйтесь на указатель «Балыкча», от него до курганов 4 км.

Вид на курганы с дороги на Яндекс-панораме

Пазырыкские курганы на видео

Другие интересные места Улагана

Куда сходить и что посмотреть в Улагане

А также

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании ЖД-Билетов на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании квартир, отелей на Tvil.ru.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании Авто на Localrent. Автомобили от локальных прокатных контор на популярных курорта: Турция, Крым, Сочи, Грузия, ОАЭ, Армения и многие другие. Принимают карты МИР.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Пазырыкские курганы — одна из достопримечательностей Улаганского района, имеющая огромное значение для исторической науки. Исследуя 5 захоронений, отнесенных к 5-4 векам до нашей эры, ученые сделали много важных открытий.

Курганы расположены в урочище Пазырыкском, недалеко от села Балыктуюль. Представляют собой насыпи из камней высотой 2-4 метра, до 50 метров в диаметре. Внутри курганов — бревенчатые камеры с саркофагами.

В курганах были найдены мумифицированные тела представителей знати, конские скелеты, сбруя, бытовые принадлежности и оружие. Сегодня находки хранятся в музеях Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Исследования

Урочище Пазырык было открыто М.П. Грязновым в 1929 году. Сама пазырыкская культура изучалась учеными с 1865 года, с момента открытия курганов Катандинский и Берельский.

Местные жители отнеслись к деятельности ученых неодобрительно. Однако, исследования продолжались как во время существования СССР, так и после его распада.

Пазырыкскую культуру относят к железному веку. Ученые считают, что пазырыкцы жили на границах Алтая, Монголии и Казахстана.

Последняя находка захоронения, относящегося к пазырыкской культуре, была сделана в 1993 году.

Устройство курганов

Курганы были устроены довольно сложно. В погребальную яму глубиной 5 метров ставили «дом» с потолком и двойными стенами из бревен — так называемую погребальную камеру. В урочище найдено 4 таких камеры.

Камера была отделана снаружи корой лиственницы и березы. Выше располагался мощный бревенчато-каменный настил. Его предназначением была защита захоронения от вандалов.

Высота камеры — полтора метра. В ней устанавливали длинный саркофаг из цельного дерева, украшенный резными оленями и петухами. Рядом с ним расставляли все необходимое для загробной жизни.

Находки в урочище Пазырык

В 1993 году в одном из курганов археологи нашли хорошо сохранившиеся мумии мужчины и женщины. Видны даже татуировки на теле мужчины, также сохранились фрагменты одежды и высокий парик на голове женщины.

Рядом с саркофагом размещены деревянное блюдо на ножках, подушка с оленьим ворсом, шкура барана. Сверху сруб был накрыт огромным войлочным ковром белого цвета. Аппликации на ковре изображают существо с телом льва, человеческой головой, крыльями и оленьими рогами.

В захоронении лошадей находились конская упряжь, подседельники (чепраки), кожаная маска для лошади. Также в кургане найдены повозки, колесница, волокуши, войлочные фигурки, барабан и ворсовой ковер с великолепным орнаментом.

Пазырыкская культура

Ученые считают, что пазырыкцы могли иметь разные черты внешности. В курганах были найдены люди как с длинными, так и с невысокими монгольскими лицами. А также представители культуры с европеоидными чертами.

Пазырыкцы занимались в основном скотоводством, кочуя вместе со стадами. Люди обоих полов носили войлочные чулки и меховые шубы с войлочными аппликациями. Женщины носили юбки, мужчины — штаны.

Находки Пазырыкских курганов были изучены в Оксфордском университете с целью установить рацион питания жителей. Ученые выяснили, что представители пазырыкской культуры питались не только мясом домашнего скота, но и рыбой.

Известно, что культура была вытеснена на север гуннами в 3-2 веках до нашей эры.

Как добраться до Пазырыкских курганов

Чтобы доехать до знаменитых Пазырыкских курганов Алтая, нужно ориентироваться на село Балыктуюль и долину Чулышмана. Из села Акташ поверните налево, к селу Улаган. Далее нужно проехать скалы «Красные ворота», Улаганские озера, Улаганский перевал, и въехать в само село.

В Улагане установлены указатели, по которым легко найти село Балыктуюль. 15 километров между селами придется ехать по грунтовой дороге. В Балыктуюле поверните в сторону села Балыкча.

Через 2 километра справа от трассы становятся видны курганы — насыпи больших камней. Еще несколько курганов расположены неподалеку. Здесь же установлен щит с информацией о достопримечательности.

Урочище Пазырык находится на южном склоне Чулышманского хребта, на высокогорном Улаганском плато в Восточном Алтае, пограничном с Тувинской автономной областью. Чулышманский хребет простирается с северо-запада на юго-восток, между Чулышманом, впадающим с юга в Телецкое озеро, и притоком Чулышмана — Башкаусом. Это сухая, висячая небольшая долина в междуречье рек Большой Улаган и его правого притока Балыктуюль.

Координаты Пазырыка 50°44′ с.ш. и 88°03′ в.д. от Гринвича.

В километре к югу от долины Пазырык — троговая долина Б. Улагана, а к юго-западу от Пазырыка в Б. Улаган впадает река Балыктуюль (смотрите рис. 1).

Относительно пологие склоны долины пересечены распадками с порослью лиственницы, частично ели и кустарника. Дно долины имеет слегка вогнутую форму, с понижением в центре. Под нетолстым слоем каштановой (гумусовой) почвы дно долины заполнено слоистыми, тонкозернистыми кварцевыми белыми песками, ниже которых грунт гравийно-глинистый.

В 1924 г. впервые в долине Пазырык производились рекогносцировочные археологические исследования. Было отмечено озёрное происхождение этих песков. Предполагается, что в межледниковый период, последовавший за первым покровным оледенением, в долине Башкаус, ниже впадения в него Б. Улагана, произошло подпруживание с образованием озера больших размеров.

При последующем, втором оледенении, но с ледниками уже альпийского долинного типа, эти последние, двигаясь в направлении эрозионных долин, придали долинам типичную троговую форму. При своём движении ледники выпахивали ложе, чаще в озёрных отложениях. Озёрные отложения, в устьевой части долины Пазырык, у пятого кургана, были вспаханы бортом ледника, двигавшегося по долине Б. Улагана, и сохранились только частично. Боковая морена ледника отчленила верхнюю часть долины, где расположены первые четыре кургана.

При обследовании ближайшей к долине Пазырык территории нигде не обнаружено выходов подземных вод. Прекрасно фильтрующие отложения, заполняющие эту долину, целиком поглощают незначительные атмосферные осадки. При современных климатических условиях естественная влажность песков незначительна и лишь в сфере влияния каменной наброски курганов влажность грунтов несколько возрастает.

Северные курганные погребения (курганы третий, четвёртый и восьмой) сооружены на месте древнего озера, в толще озерных песков (рис. 2). Место ровное, открытое, хорошо инсолируемое, с редкой степной растительностью. С поверхности имеется современный деградированный чернозём, пронизанный корнями растений, мощностью около 0.3 м. Чернозём подстилает (0.3-0.8 м) суглинок светлокаштанового цвета, слабо влажный.

У кургана третьего в этом слое имеется прослойка (10-12 см) щебнисто-супесчаного материала, вынесенного из прилегающего соседнего лога, врезанного в правый склон долины. Ниже (0.8-7.0 м) залегают мелкозернистый песок беловатого цвета, кварцевый, хорошо отсортированный, затем небольшая прослойка мелкозернистой супеси, наконец тонкозернистый, местами переходящий в мелкую супесь, относительно чистый, кварцевый песок.

На глубине около 7 м от поверхности пески подстилает мощный слой суглинка с большой примесью гравия.

Курган первый сооружён у края боковой морены, сложенной валунно-щебнисто-глинистыми отложениями, а курган второй находится непосредственно на этой морене. Указанные отложения обнаружены здесь по всей глубине до 6.5 м в центре кургана второго и на периферии курганной насыпи.

Курган пятый расположен на террасовидной площадке в 460 м к Ю-ЮВ от кургана второго и на 30 м ниже его, вблизи устьевой части древней, долины Пазырык. Сооружён он на слоистых озёрных песках, стратиграфически более ранних, чем пески верхней части долины, где находятся первые четыре кургана. Мощность этих песков под курганной насыпью не велика, всего до глубины 1.7 м, а ниже идут плотные глинистые отложения.

На растительности долины и её склонов лежит печать ксероморфизма, сказавшегося как на облике растительности, так и на видовом её составе. Характерно полное отсутствие однолетников и почти полное отсутствие двухлетников. Из собранных первой экспедицией в долине Пазырык 104 видов растений только два принадлежат к двухлетникам. Подавляющая масса растений имеет могучую, глубоко идущую корневую систему или длинные корневища, иногда снабжённые клубнями, как, например, зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.), имеющий массовое распространение.

Растения здесь низкорослые, листья и цветы не крупные. Травостой низкий, в среднем 40-45 см, и только в северной части долины он выше и плотнее, с образованием сплошной дернины. На среднем участке долины, где расположены первые четыре кургана, и на южном участке дернина развита слабо и травяной покров не даёт сплошного покрытия почвы.

Перечисленные особенности растительности указывают на сухость почв, на сильную их дренированность и на резкую континентальность климата в тальвеге долины.

В видовом составе растительности долины преобладают злаки, сложноцветные, губоцветные, лютиковые, розоцветные, гвоздичные и касатиковые.

Все или почти все виды растений принадлежат к степным группировкам горных, каменистых степей и полупустынь; в долине Пазырык они являются основными и наиболее часто встречающимися.

Для растительности долины характерна также явная смена аспектов: ранневесенний, когда цветут ирис, алтайская анемона, прострел, покрывающие почву сине-голубым ковром, летний — с пышно цветущим разнотравьем с примесью лугово-степных злаков и, наконец, предосенний — полынно-ковыльный.

Видовой состав растительности, указанная смена аспектов, резко выраженный ксероморфизм и небольшая высота травостоя, при континентальности климата и сухости хорошо дренированной почвы, — всё это характернейшие особенности горной степи. Растительность таких степей обладает большим содержанием солей, благоприятствующих росту и развитию пасущихся на них животных. Поэтому, несмотря на низкие травостои, такие степи в настоящее время очень высоко ценятся.

Не менее ценными они были во времена сооружения курганов, сколько-нибудь существенных изменений в растительности с тех пор не произошло.

Флора на самих курганах и особенно по их контуру мало отличается от флоры долины в целом. Поверхностный сток, определяемый конструкцией курганной насыпи, во всех случаях хороший, так как везде, за исключением кургана четвёртого, имеется хотя бы незначительный (а у кургана второго и пятого значительный) уклон поверхности в сторону от курганов. Наилучший дренаж грунтов под курганами третьим и четвёртым.

На каменных набросках имеются в небольшом количестве лишайники (Squamaria robina Will., Placodium). В северном, затенённом, секторе развитие лишайников на камнях значительнее; иногда лишайники покрывают камни сплошным слоем, отчего последние кажутся красными.

Из растений, встреченных только в каменных набросках по контуру курганов, следует отметить барбарис сибирский (Berberis sibirica Pall.). Обращает на себя внимание особенно пышное цветение ирисов (Iris ruthenica) весною вокруг каменных набросок курганов, что, несомненно, стоит в связи с относительно бóльшим увлажнением почвы их местообитания.

Парковый лиственничный лес преобладает не только в распадках самой долины Пазырык, но и на прилегающих к ней возвышенностях. Лиственница с примесью ели покрывает и водораздельный увал между долиною Пазырык и реки Балыктуюль. Лиственничная древесная растительность господствовала здесь и во время сооружения курганов. Среди многих сотен деревьев, использованных при сооружении курганов, находим почти исключительно лиственницу и незначительное, притом не во всех курганах, количество брёвен ели. Кустарниковые и цветковые растения и мхи из раскопанных курганов представлены современными видами. Пыльцевой анализ погребённой под насыпью курганов почвы, кроме разнотравья и сосны с кедром (пыльца лиственницы не сохраняется), ничего особенного не дал.

Следует отметить присутствие во всех больших курганах огромных берестяных полотнищ — покрытий погребальных камер — и многочисленных изделий из берёзового дерева. Между тем в настоящее время в бассейне реки Б. Улагана берёза не растёт, так как 1500 м является той предельной высотой, выше которой она в Восточном Алтае не распространяется.

С другой стороны, берёза растёт в низовьях реки Башкауса и в долине реки Чулышмана. Оттуда она могла привозиться в Пазырык. Таким образом, нет объективных данных делать выводы о каких бы то ни было изменениях в составе растительности со времени сооружения курганов, а следовательно, и изменениях климата.

Климат Восточного Алтая, в частности Улаганского нагорья и степи, характеризуется низкими средними годовыми температурами, большой продолжительностью зимы и низкими температурами зимних месяцев. Тонкий слой поздно выпавшего снега сдувается на открытых местах ветрами. Малая облачность зимою способствует большому излучению тепла, сильному охлаждению почвы и глубокому ее промерзанию. Преобладание затишья в холодное время года способствует инверсионному распределению температуры и, как следствие, переохлаждению долин.

Лето короткое, относительно сухое и прохладное, во время которого высокие полуденные температуры сменяются ночными холодами.

Таким образом, все климатические факторы, обусловливающие образование мерзлоты, в Восточном Алтае налицо. Однако вследствие недостаточно низких средних годовых температур, чрезвычайного разнообразия ландшафтных условий этот район не относится к области распространения сплошной мерзлоты. Её не наблюдается на склонах южной экспозиции, сильно нагреваемых в летнее время. Она — обычное явление на северных склонах речных долин и хребтов. Мерзлота обнаружена в различных пунктах долин Б. Улагана и Балыктуюла, в непосредственной близости от урочища Пазырык.

Тем не менее, в самой долине Пазырык, вне исследованных курганов, мерзлоты не найдено, не было её и во времена сооружения курганов. Отсюда вполне естествен вопрос, когда и при каких обстоятельствах произошло промерзание курганов, обеспечившее такую изумительную сохранность самих памятников и всего в них захороненного?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо предварительно вкратце ознакомиться с конструкцией курганов.

Конструкция пазырыкских курганов.

Конструкция пазырыкских курганов

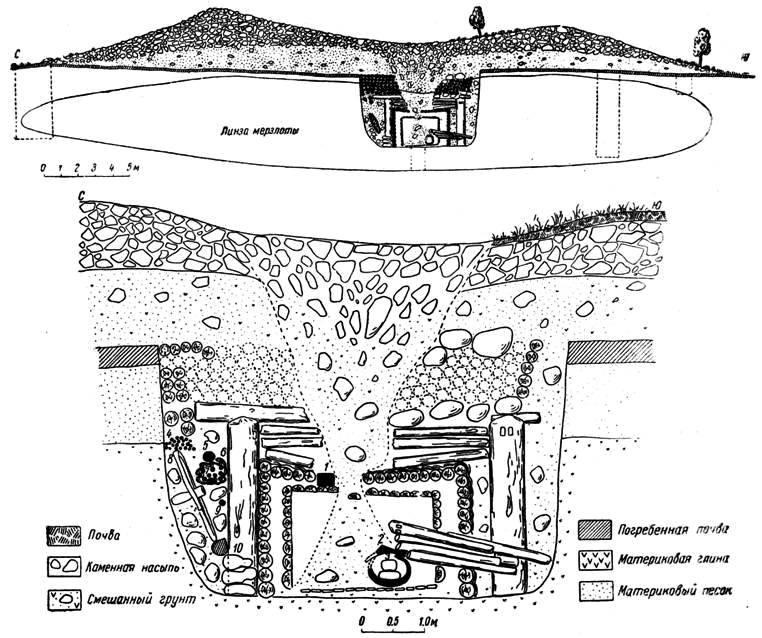

Во всех больших курганах Пазырыкской группы на дне могильной ямы, площадью около 50 м2 (в кургане четвёртом она около 30 м2) и глубиною около 4 м, была поставлена бревенчатая камера с площадью пола около 17 м2 в курганах первом, втором и пятом, 13 и 8 м2 в курганах третьем и четвёртом при высоте от 1.8 до 2.0 м (за исключением кургана четвёртого, высота камеры которого была всего 1.2 м).

Вообще первый Пазырыкский курган являет собой типичный пример захоронения скифского периода. Внутри кургана большая (52кв.м) квадратная яма глубиной 4 м. Погребальная камера, расположенная в яме под каменной насыпью, имела двойные стены, пол и потолок, лежавший на крепких балках, покоившихся в свою очередь на шести толстых столбах.

Наблюдения, с закладкой шурфов, над распространением мерзлоты в этих курганах показали, что последняя в процессе раскопок обычно обнаруживается на уровне верхней поверхности слоя погребённой почвы, если вскрытие кургана производилось в первой половине лета, и на глубине 0.4-0.5 м ниже этого уровня, если курган раскрывался во второй половине лета.

Глубина распространения мерзлоты была различна: в кургане четвёртом она едва достигала дна могильной ямы, в кургане первом она была несколько ниже дна ямы, а в остальных трёх курганах она распространялась значительно глубже, по крайней мере на 1.5 м ниже дна могильной ямы.

В общем мерзлота под курганами залегала в виде линз, причём верхняя её граница соответствовала рельефу каменной наброски, сходя на нет по её окружности. В центрах курганов, в местах грабительских воронок она несколько понижалась, достигая наибольшей высоты у внутреннего кольца каменной наброски, окаймляющего грабительскую воронку. Отсюда верхняя граница мерзлых грунтов постепенно понижалась к периферии. Нижняя поверхность была слабо выпуклой.

Исследование льдистости почв показало, что последняя уменьшается от центра кургана к периферии, соответственно мощности мерзлоты, по мере удаления от очага охлаждения и источника водонасыщения грунтов.

Климат Улаганского нагорья — как основной фактор образования курганной мерзлоты достаточно благоприятен для развития мерзлотного процесса при соответствующих факторах второго порядка. В естественных условиях мерзлота в долине Пазырык отсутствует. Курганная же мерзлота, обнаруженная под насыпью курганов, объясняется прежде всего наличием каменной наброски. Последняя оказалась тем побочным фактором, который благоприятствовал развитию и, главное, сохранению курганной мерзлоты.

Каменная наброска действовала как теплоизолирующий покров, предохраняющий земляную поверхность от прогревания в летнее время и тем самым, задерживающий и ослабляющий оттаивание. В зимних условиях, наброска являлась фокусом максимального теплоизлучения за счёт несравненно более быстрого, по сравнению с почвенной поверхностью, охлаждения камня и вследствие наличия свободной конвекции в наброске.

Если в начале зимы некоторый запас тепла в каменной наброске только в незначительной мере задерживал процесс охлаждения, то весною процесс нагревания сильно затягивался. Замещение тёплого воздуха холодным происходило значительно быстрее, чем холодного тёплым.

Каменная наброска, являясь слаботеплопроводным покровом, изменяла колебания температуры в суточном и годовом её ходе, смягчая пики и уменьшая абсолютные её величины. Легко проницаемая для атмосферных осадков в тёплое время года, резко ограничивая их испарение и действуя, напротив, как конденсатор влаги, она увеличивала общую влажность подстилающей каменную наброску поверхности земли, делая грунт менее теплопроводным. Наконец, наброска являлась затенителем, резко сокращая величину инсоляции.

В результате совокупного действия указанных факторов в каменной наброске и под ней создавался особый микроклимат, отличающийся от микроклимата окружающей курганы естественной поверхности, благоприятствующий усилению и сохранению мерзлотного процесса.

Помимо каменной наброски, образованию курганной мерзлоты благоприятствовала и конструкция курганов в целом.

Возвышаясь над землей, они сильнее охлаждались зимою, грунтовая насыпь промерзала до могильной ямы и даже ниже. Пустоты между брёвнами и камнями навала в верхней половине могильной ямы являлись своеобразными холодильными ячеями, источником охлаждения которых служила поверхность основания грунтовой насыпи.

В нижней половине ямы погребальная камера, прикрытая сверху многослойными берестяными покрытиями, была свободна от льда. В пустотах навала и в погребальной камере непрерывно происходила контактная конвекция воздуха.

Охлаждённый в пустотах навала воздух опускался в камеру, а более тёплый воздух камеры подымался вверх к контактной зоне до охлаждающей поверхности. Процесс этот протекал непрерывно, усиливаясь в период понижения температуры на контакте (зимою) и ослабляясь в период максимального (летом) нагрева грунтов, окружающих курган.

Каменная наброска, бревенчатый и валунный навалы, покрытие камеры корою стабилизировали сезонное охлаждение.

Так, в течение ряда лет, в результате совместного действия климата и особенностей конструкции курганов, под каменными набросками курганов установилось температурное равновесие с образованием линз мерзлоты.

Конвекционный процесс, о котором шла речь выше, мог служить источником конденсации влаги на контактной поверхности и в пределах навала из брёвен и валунов, которые вместе с фильтрационными водами, заполнив пустоты в навале и грунте, приняли также участие в образовании льда на дне погребальных камер некоторых из курганов. После ограбления курганов грабительская воронка и лаз произвели некоторые изменения в термике курганов. Создались, хотя и кратковременные, условия для открытого переохлаждения могилы, частично понизилась поверхность контакта охлаждения в центре кургана, и погребальные камеры заполнялись льдом.

Как уже было отмечено выше, под всеми большими курганами были обнаружены линзы курганной мерзлоты. Поскольку все курганы ограблены, естественно возникают вопросы: когда они были ограблены — после того, как они промерзли, или раньше, непосредственно вслед за захоронением, и не является ли промерзание результатом ограбления, точнее, результатом образования той воронки, которая осталась после грабителей и обеспечила проникновение через неё непосредственно в камеру холодного зимнего воздуха?

О том, что ограбление курганов было совершено давно, свидетельствует хорошо сформировавшийся почвенный покров в отвале грабительской воронки, а также следы ударов на брёвнах грабительского лаза орудий грабителей — бронзовых кельтов. Между тем все данные говорят о том, что курганы грабились уже после того, как они промёрзли, на что потребовалось не мало лет. Если бы мерзлотный процесс закончился в течение одного зимнего сезона, что совершенно невероятно, так как максимальное сезонное промерзание почвы в данных климатических условиях не могло быть свыше двух метров глубиною, то трупы коней, даже в том случае, если бы захоронение было произведено в начале лета, должны были быть хорошей сохранности.

Между тем в действительности дело обстояло иначе. Трупы коней даже в первом и пятом курганах, где они относительно лучшей сохранности, подверглись значительному разложению, прежде чем окончательно замёрзли. От животной пищи, положенной в камеры курганов, сохранились только кости, мясо целиком разложилось. Следовательно, должен был пройти значительный промежуток времени, прежде чем в камерах установилась постоянная температура ниже 0°. С другой стороны, в момент ограбления тела погребённых людей даже в курганах третьем и четвёртом, правда бальзамированные, были сравнительно хорошей сохранности. Хорошая сохранность была обнаружена в курганах втором и пятом.

Из кургана первого труп (или трупы) изъят грабителями, следовательно, он также был в хорошем состоянии. В камере кургана третьего скелет погребённого, выброшенный из саркофага-колоды на пол, лежал в полном порядке. То же следует сказать и о скелетах в колодах кургана четвёртого. Стало быть, в момент ограбления этих последних курганов тела погребённых ещё не превратились в скелеты.

Совершенно очевидно, кроме того, что ограбление курганов производилось открыто, при вполне спокойной обстановке, небольшими артелями, возможно двумя-тремя лицами. Следы явного ограбления, с открытыми большими воронками и выбросами грунта, никак не маскировались. Это не могло бы иметь места, если бы поблизости жили родственники захороненных. Ограбление могло совершиться вновь пришедшими только после того, как племя, оставившее после себя Пазырыкские курганы, в силу тех или иных причин покинуло эту территорию.

В разрешении данного вопроса чрезвычайно интересны результаты исследования льда, заполнявшего камеру кургана второго. Появление льда в этой камере происходило в две последовательные фазы: в фазу образования курганной мерзлоты и в фазу после ограбления кургана.

Фаза первая представлена слоем льда, превышающим 40 см в центральной части камеры и в её северо-западном углу, уменьшающимся к востоку, где его толщина была порядка 25 см. Лёд этот образовался в камере до ограбления кургана. Он совершенно чист, прозрачен, слегка ноздреватый, совершенно такой же, как и между брёвнами навала над камерой. Залегал он в виде плоско-купольного бугра в результате вспучивания пола камеры, бугра, вершина которого была сдвинута к северо-западу от центра камеры.

Грабительский мусор лежал на явно выраженной поверхности прозрачного льда. На нём же лежали снятая грабителями и перевёрнутая крышка саркофага-колоды, выброшенные из колоды тела погребённых и ряд вещей. Ножки четырёх столиков вмёрзли в этот лед и остались на своих местах даже после того, как с трёх из них грабителями были сорваны крышки. Борта саркофага-колоды оказались порубленными почти до дна.

Последнюю далеко не лёгкую работу грабители вынуждены были проделать, видимо, потому, что лёд частично проник и в колоду, затрудняя извлечение её содержимого.

Лёд второй фазы, заполнявший всю камеру, образовался за счёт стекания воды через грабительский лаз. Этот лед имел жёлтый цвет, был весьма насыщен воздушными пузырьками продолговатой формы, вертикально расположенными по большей части в виде прерывистых цепочек. Граница этого льда резко отделяла его от льда первой фазы, более прозрачного и менее насыщенного воздушными пузырьками. Лёд этот появился в камере не одновременно, так как в толще его наблюдалась явная слоистость. Удалось различить не менее трёх ясных слоёв мутножёлтого льда с чётко выраженной направленностью стекания воды через грабительский лаз и обтекание ею стенок камеры. Одновременно со стеканием происходило промерзание и таким путём заполнение льдом камеры от периферии к центру. Последнее могло иметь место только в том случае, если вода через грабительский лаз проникала в камеру, уже заключённую в ядро мерзлоты.

Несколько иная картина наблюдалась в кургане первом. Там лёд первой фазы, образовавшийся на дне камеры до проникновения в неё грабителей, был тонок, всего около 5 см. Он был чист, а волокна вмёрзшей в него древесины пола, не говоря уже о мусоре на его поверхности, свидетельствуют об образовании этого льда до ограбления. Обвалом из грабительской воронки, повидимому вскоре после ограбления кургана, было закупорено отверстие лаза в потолке камеры и тем самым закрыт доступ атмосферным осадкам в камеру. Вследствие этого в ней не оказалось сплошного льда второй фазы, как в кургане втором. Пластинчатый лёд второй фазы, заполнявший саркофаг-колоду и внутренность камеры, иного, конденсационного происхождения.

В курганах третьем, четвёртом и пятом льдом первой фазы, чистым и прозрачным, такой же структуры, как и в кургане втором, были заполнены промежутки между камнями навала и бревнами накатов. Слой такого же льда, толщиною около 4 см, наблюдался ещё только в камере кургана третьего.

Все камеры последних трёх курганов были заполнены льдом второй фазы, образовавшимся из воды, попавшей туда через грабительский ход. Явно выраженная слоистость этого льда не обнаружена.

В первых трёх курганах саркофаги-колоды стояли не непосредственно на полу камеры, а на некоторой высоте, во льду первой фазы. Это поднятие колод произошло во время образования льда первой фазы, за счёт его расширения при кристаллизации.

Большие курганы Пазырыкской группы не одновременны.

Время от сооружения первого из них до сооружения последнего могло быть около столетия; ограблены же они были одной и той же партией. Об этом свидетельствуют одни и те же, до мелочей, приёмы проникновения в погребальные камеры всех курганов.

В центре кургана, по кругу диаметром 10-15 м, снималась каменная наброска, причём камни бросались тут же, по окружности. В земляной насыпи диаметр колодца сокращался с 4-5 м до 2.2-3 м на уровне верхней поверхности погребённого слоя почвы. В верхнем слое наката из брёвен прорубался прямоугольный ход размером 1.4-1.9 м на 1.9-2.6 м. В верхнем потолке камеры, где обычно перерубались пять брёвен, ход получался 0.65-1.05 на 0.7-1.16 м, а в нижнем потолке, где прорубалось всего два бревна, получался узкий лаз от 37х48 см до 43х90 см. Только в кургане первом грабительский лаз имел не прямоугольную, а овальную форму, размером 40х60 см.

Рубка в мерзлоте брёвен накатов сопряжена была с немалыми трудностями. Вероятно поэтому при ограблении кургана пятого грабители жгли костры, в результате чего все брёвна в центре кургана вплоть до крыши погребальной камеры сгорели или превратились в угли.

Проникнув в погребальные камеры, грабители нашли их свободными от льда, за исключением камеры кургана второго, как указывалось выше, частично заполненной льдом. Поэтому они легко могли забрать всё их содержимое.

Камеры всех курганов, исключая второго, оказались почти начисто опустошенными. Одежда, узорные настенные войлочные ковры, домашняя утварь, — все, до глиняных кувшинов включительно, похищено. В кургане третьем со стрел сняты все наконечники и в камере остались только их древки. Если кое-какие вещи и уцелели, то только случайно, нечаянно оброненные, или, как в кургане втором, во льду первой фазы; при отсутствии этого льда там, разумеется, ничего не было бы оставлено.

Конские захоронения нигде не потревожены грабителями. Они их, видимо, не интересовали, так как им хорошо было известно их содержимое. Помимо Пазырыка, в долине Б. Улагана и его притоков имеется много могильников с рядовыми погребениями тех же племён, той же эпохи, что и Пазырыкские курганы. Рядовые погребения отличаются от больших курганов, в основном, только размерами и отсутствием мерзлоты. Почти все эти курганы ограблены. При их раскопках выясняется, что грабители вскрывали и конские захоронения, следовательно знали, что в них можно найти.

Единственная попытка проникнуть в конское захоронение как будто бы имела место в кургане первом, где грабители прорубили окно в северной стене внутреннего сруба камеры 1.05х1.20 м и выбрали камень из межстенного пространства. Прорубив затем в наружном срубе только одно бревно и получив отверстие 12х21 см, они прекратили дальнейшую работу.

Совершенно ясно, почему они её прекратили.

Во-первых, работа по разборке конского захоронения для малой артели в данных условиях была непосильна, а для большой артели здесь не было места. Одно дело — очистить от вещей свободную камеру, иное дело — попытаться извлечь из мерзлоты трупы коней с положенными с ними вещами из-за двойной стенки погребальной камеры, из-под груза в сотни тонн весом. В курганах бассейна реки Урсула, там, где стенки погребальной камеры были одинарными, грабители проникли и в конское захоронение, но ограничились частичным его ограблением.

Во-вторых, им было известно, что кроме удил и некоторого количества тонких золотых пластинок ни на что более ценное там они рассчитывать не могли.

В заключении хочется сказать о том, что для алтайцев, живущих в окрестностях, традиционно чувствующих свою близость к природе и придающих важное значение культу предков, раскопки пазырыкских курганов стали серьезным духовным испытанием, тем более что проводились они довольно варварским способом.

Многие алтайцы считают, что духи умерших очень сердятся на людей за то, что был потревожен их покой. Так во время первых археологических раскопок пазырыкских курганов деревянные перекладины, а также мумифицированные конские туши были оставлены в долине, т.к. не хватало транспорта для их перевозки.

В раскопках принимало участие население близ лежащих поселков. По воспоминаниям местных старожилов камни и бревна с курганов использовались в дальнейшем для строительства домов. Часть бревен погребальных камер несколько лет использовались в качестве дров. За тяжелые работы давали дополнительные трудодни.

В холодные зимние дни местные жители слышали вой голодных волков и лис, подошедших совсем близко к деревне. Остатки бревен и сейчас раскиданы вокруг курганных ям — и как подумаешь сколько лет прошло…, дух захватывает.

Находки пазырыкских курганов

Находки пазырыкских курганов

Beчная мерзлота обеспечила хорошую сохранность всего положенного в могилу.

Так были найдены бальзамированные тела мужчины и женщины обработанные с особой тщательностью, погребённые в колодах-саркофагах из цельного 5-ти метрового ствола лиственницы. Мужчина умер в возрасте 55 лет и имел рост 176 см. По предположениям ученых, мужчина был знатным воином или вождем племени, а женщина, скорее всего, его наложницей.

В их черепах были проделаны отверстия для изъятия мозга, а затем их заполнили травой. Были также удалены внутренние органы и мускулы, вместо них набиты сухие травы, затем тела зашили конским волосом.

В целях гигиены в каждом кургане была установлена тренога, накрытая шелковой тканью, на которой стоял тазик с семенами конопли, «выветривавшими» дурной запах. Сохранились также и трупы лошадей (в том числе низкорослые монгольские лошадки), захороненных в полной упряжи (а в одном из курганов запряженных в повозку) на накате из бревен к северу от могильной ямы, вне погребальной камеры. В одном из курганов было обнаружено около 10 лошадей, у 4 из которых на морды были надеты кожаные маски с рогами.

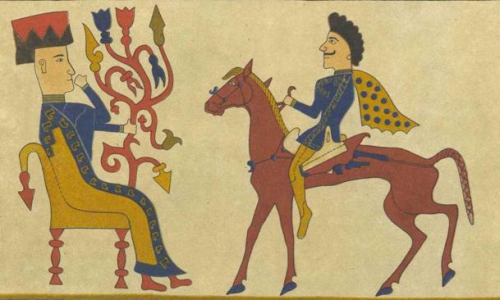

Наибольший интерес представляют находки самого большого, пятого Пазырыкского кургана. Археологами были обнаружены прекрасно сохранившиеся персидский ковер и еще один ковер, предположительно местного производства, на котором изображен всадник на коне.

В этом же кургане были найдены разборный шатер, фрагменты повозок, четыре упряжные лошади и китайская колесница.

Извлеченные из Пазырыкских курганов ценности в настоящее время хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург) в отделе первобытной культуры. Они представлены в семи залах, посвященных искусству и культуре Сибири, и соседствуют с богатствами скифско-сарматского искусства из Северного Причерноморья, из Минусинского района и европейских степей. Такое соседство дает возможность оценить духовную близость большой группы народностей.

Так, в Эрмитаже можно видеть целиком перенесенный сюда из Пазырыка огромный сруб, в котором был похоронен алтайский вождь, его высохшие, почерневшие останки и останки его боевых коней прекрасной породы, напоминающей нынешнюю ахалтекинскую.

Вот изготовленная из березы повозка, высотой около 3 м. и длиной более 6 м. (вместе с дышлом), была помещена в могилу в разобранном виде.

Также эрмитажная экспозиция включает в себя и самые древние из дошедших до нас ковров, древнейшие художественные изделия из дерева и войлока.

Войлочное полотнище шатра изготовленного из тонкого белого войлока толщиной 3 мм. и общей площадью около 30м2, обнаруженного в одном из Пазырыкских курганов, покрывает стену музея от пола до потолка, производя впечатление огромной росписи. Но это не роспись. Крученой сухожильной нитью к ковру пришиты крупные фигуры,

вырезанные из цветного войлока изображающие горделивых всадников перед сидящими загадочными богинями. Возможно, здесь запечатлены сцены неизвестного нам эпоса.

Но, пожалуй, еще изумительнее мелкие предметы из курганов Пазырыка. Вот крохотный деревянный олень с вырезанными из толстой кожи рогами, которые больше его самого.

Кажущиеся исключительно мощными, они образуют необыкновенно гармоничный ажурный узор. В этой 12-сантиметровой фигурке глубокое чувство пропорций доведено просто до совершенства!

А сколько изящества в войлочных фигурках лебедей, некогда украшавших шатер алтайского вождя!

Отдельные находки Пазырыкских курганов можно увидеть также в краеведческих музеях Бийска и Горно-Алтайска. Пазырыкский мир являет нам один из удивительных ликов скифского, а точнее — алтайского «звериного стиля», декоративно-утонченного и изящного.

Эти изделия — одно из замечательных достижений всего мирового декоративного искусства.

Культура пазырыкских курганов (начало)

Находки курганов пазырыкского времени дают полное представление о физическом типе и культуре погребённых.

Исследователь Пазырыкских курганов С.И Руденко в книге «Культура населения Центрального Алтая в скифское время» писал: «Можно утверждать, что с середины первого тысячелетия до н. э. не произошло существенных изменений в природных условиях и особенно климате Горного Алтая».

Если это так, то и во времена сооружения курганов с каменной наброской условия для занятий в Горном Алтае земледелием были неблагоприятны. Следовательно, только охота и скотоводство могли в те времена прокормить достаточно многочисленное, судя по количеству погребений, население этого края…

Пазырыкцы представляли собой смешанное кочевое население, в их внешнем европеоидном облике порой проступали черты монголоидной расы. Со своими многочисленными стадами пазырыкцы кочевали, перегоняя зимой скот в высокогорья, где меньше снега, а летом — к богатому разнотравью долин. Конечно они знали и земледелие. Перемалывая зерно на тяжелых каменных жерновах, хранили его зимой в глубоких, выстланных берестой, ямах и пекли из него пресные лепешки. Жили в домах, срубленных из массивных лиственничных бревен. Из таких же брёвен устраивали подкурганные склепы для своих умерших.

Погребали умерших пазырыкцы в глубоких ямах, на дно которых ставился деревянный сруб —своего рода дом почившего. Отдавая ушедшему частичку привычной для него земной обители, строители нередко использовали при его возведении венцы бревен настоящих жилищ.

Внутри сруба воссоздавался привычный интерьер жилища или, во всяком случае, его подобие.

Пол и стены склепа застилались войлоком или, если хоронили знатного воина, дорогими коврами. Умершего, одетого в войлочные сапоги-чулки с кожаными галошами, шубу и войлочный колпак, укладывали на правый бок в позе спящего. За его спиной помещали лук и стрелы, у пояса — чекан и кинжал. На шею надевали покрытую золотой фольгой гривну.

В рядовых погребениях и погребениях средней знати в головах ставилось походное деревянное блюдо-столик с короткими ножками, на нем лежал кусок мяса с воткнутым в него ножом. Тут же стояло несколько сосудов — деревянный, глиняный и роговой.

Вероятно, этот непременный набор был связан с мифологическим сценарием загробного странствия, когда умершему, чтобы достичь конечной цели, требуются ёмкости из разных материалов.

Впрочем, мы никогда достоверно не узнаем сути всех предполагавшихся посмертных приключений.

За перегородкой, будто у стенки настоящего дома, лежали мертвые кони, число которых в могилах знатных воинов и вождей могло достигать нескольких десятков. Рядовым же воинам полагалось лишь по одной—две лошади. Сруб закрывался бревнами и засыпался камнями и щебнем. У знатных пазырыкцев таких перекрытий могло быть несколько, а в яму, кроме лошадей, иногда укладывались каркасы

переносных разборных жилищ и даже повозки. Сверху над могилой возводилось каменное сооружение, которое с течением времени превращалось в обычную насыпь.

Непременными атрибутами их жизни были конь, оружие и вера в помощь предков и небесных покровителей. Пазырыкское общество возглавляли вожди, которым после смерти воздвигали гигантские курганы в самых живописных урочищах и долинах рек. Немало сокровищ было скрыто под их насыпями. К сожалению, по большей части курганы были разграблены еще в древности алчными современниками. Но и того, что попало в руки археологам, вполне хватило, чтобы поразить воображение любителей древности и украсить экспозиции самых лучших музеев мира.

Основу воинской силы пазырыкцев составляли отряды всадников, вооруженных луками и стрелами.

Луки алтайского образца склеивались из четырех слоев дерева. Для лучшего сцепления места склейки покрывались косыми насечками. Затем готовое изделие обматывалось сухожилиями и оклеивалось берестой.

Судя по найденным фрагментам, луки пазырыкцев достигали в длину 110 сантиметров. Стрелы помещали в кожаные колчаны, скроенные из двух кусков кожи: первый представлял собой прямоугольник длиной около двух третей длины стрелы, который сворачивался в трубку, второй выкраивался в форме полусферы и крепился к нижнему краю этой трубки, образуя дно колчана. Для жесткости в продольный шов вставлялась гладкая каркасная дощечка, окрашенная, как правило, в красный цвет.

Иногда такие рёбра жесткости покрывались резным растительным орнаментом или рельефными изображениями хищников. К колчану подшивался широкий чехол — налучье, куда помещался лук. Так получался горит — футляр для одновременного ношения лука и стрел. Гориты чаще носились слева у пояса, а стрелы располагались в них наконечниками вниз. Впрочем, оружие могло быть подвешено и справа — древние лучники свободно стреляли с любой руки.

Рисунок:

Наконечники для стрел делались из кости (а) или бронзы (б, в). В сечении они

были, как правило, трёх-, реже четырехгранными.

Малые размеры бронзовых проникателей (длина 2,5—4 см, диаметр втулки — 5 мм)

указывают на небольшую величину древков стрел и самого лука, который, тем не

менее, обладал достаточной мощью, чтобы острие бронзового наконечника выпущенной

из него стрелы сплющилось при попадании в цель.

Древки стрел расписывались чёрной или красной краской. Эта роспись являлась

знаком собственности, означала принадлежность их хозяина к тому или иному роду.

Такими рисунками помечали древки своих стрел воины, погребенные в Пазырыкских

курганах.

Одним из главных промысловых животных был соболь. Одежды из собольего меха найдены в Катандинском, втором и третьем Пазырыкских курганах. Другим мелким промысловым зверьком был горностай, из шкуры которого (Катандинский курган), равно как и белки (второй Пазырыкский), изготовлялись меха для одежды.

Добывали мех степной кошки, обнаруженный во втором Пазырыкском кургане вместе с мехом выдры, который использован для укрешения одной из одежд того же Пазырыкского кургана.

Из копытных животных, кроме кабанов, добывались олени северные и благородные, лось, горные козлы и бараны, бубал и косуля. Изделия из меха леопарда были найдены пока только в первых двух Пазырыкских курганах. Шкуры леопарда могли быть получены в Горном Алтае с юга, возможно, из района Зайсана или предгорий Тарбагатая. Между тем тигр или барс, вне всякого сомнения, водился в Горном Алтае не только в древности, но и в XIX веке…

Будучи опытными воинами в ближнем бою пазырыкцы использовали железные и бронзовые чеканы.

Рисунок:

Первым на рисунке (слева) изображен железный чекан, обнаруженный в одном из «замёрзших» курганов у снежных

вершин Горного Алтая. Он имеет гранёную ударную часть и небольшой топорик

на обухе т. е. подходит как для колющих, так и для рубящих ударов. V—IV вв.

до н. э. Могильник Верх-Кальджин-2.

Лезвие оружия изображенного в центре — плоское. По сути, перед нами акинак на

рукояти. Предназначался он для борьбы с не защищенным латами неприятелем.

Прямой удар им наносил проникающие колотые раны, скользящий же мог

причинять и резаные повреждения. IV в. до н. э. Могильник Ташанта-1.

Рисунок справа. На обушках чеканов располагался противовес, усиливающий удар.

Мастера превращали его в дополнительный поражающий элемент в виде молоточка

или топорика. Иногда эта деталь выполнялась в виде фигурки животного.

IV в. до н. э. Могильник Уландрык-3.

Чеканы, как правило, были гранёные или кинжаловидные, слегка изогнутые острия, насаженные на длинные деревянные рукояти. Чекан являлся высокоэффективным оружием в руках всадников и пехотинцев. Его называют также клевцом. Клевец отличается тем, что его ударная часть в соответствии с траекторией удара имеет дуговидную форму. Впрочем, на этот счёт среди оружиеведов существуют и другие мнения. Во избежание путаницы будем далее называть чеканом оружие с прямым, колющим или рубящим носиком, клевцом — с изогнутым.

Оружием ближнего боя были и знаменитые акинаки — железные и бронзовые кинжалы с характерным перекрестием в форме прямого бруса или развернутых крыльев бабочки. Реже перекрестие выполнялось в виде голов хищных птиц и зверей. Окончания рукояти акинаков часто украшали навершиями в виде парных головок грифонов, направленных клювами друг к другу. Но, по большей части, здесь помещался поперечный брусок-противовес или простое кольцо.

Рисунок:

а—в. Ножны для акинаков вырезались из цельного куска дерева (а) и окрашивались в

красный цвет. С тыльной их стороны выбирался неглубокий паз под лезвие (б).

Он закрывался куском толстой кожи, выкроенной по форме деревянной части (в), а, б — V—IV вв. до н. э.

Могильник Верх-Кальджин-2. Плато Укок.

Прорисовка деревянных поножей, которые закрывали в сражениях ноги витязя из Первого Туэктинского кургана.

Они состояли из двух частей: более широкая и короткая (31 сантиметр) прикрывала бедро,

а узкая и длинная (39 сантиметров) — голень. Обе детали, по-видимому, соединялись между собой

широкой кожаной лопастью, дополнительно закрывавшей колено. К ноге это приспособление подвязывалось

ремнями л щиколотки, под коленом и вокруг бедра. Эти поножи указывают на возможность

изготовления доспехов из кедровых дощечек. Чтобы древесину нельзя было расколоть,

пластины таких панцирей плотно обматывались тонкой жильной нитью. V—IV вв. до н. э. Эрмитаж. Санкт-Петербург

Носились кинжалы на правом бедре воина. Для этого в лопастях ножен сверлились отверстия,

через которые пропускались ремни, охватывавшие бедро. Одна из лопастей дополнительным

ремнем скреплялась с поясом.

Основным защитным вооружением пазырыкцам служили наборные щиты двух типов. К первому относят щиты прямоугольной формы (высотой от 40 до 80 см.), ко второму — щиты, верхний край которых был пол круглым.

Собирались щиты из гладких, оструганных прутьев диаметром чуть больше сантиметра, стянут: между собою кожей и окрашенных. Прутьев обыкновенно было около сорока. Посередине тыльной стороны располагалась широкая кожаная петля-рукоять. При изготовлении щитов использовалась сырая кожа, которая высохнув, сжималась и стягивала между собой деревянные части. Эти щиты при всех своих достоинствах легкости, упругости, слабой проницаемости для удара стрелы — были весьма чувствительны к дождю и влажности и могли применяться не при всякой погоде, так как отсыревшая кожа растягивалась, и щит терял свою надежность. Для защиты от влаги щиты хранили в специальных чехлах, снимаемых непосредственно перед боем.

В погребениях пазырыкцев найдены и маленькие (до 40 см в высоту) цельнодеревянные щиты прямоугольной формы. Желобки на них имитировали фактуру наборных щитов. Они предназначались, скорее всего для ритуальных целей, так как не могли защитить от удара чеканом. Впрочем, кинжал их не пробивал, а в рукопашной схватке небольшие размеры подобных изделий вполне себя оправдывали.

Такие маленькие круглые щиты в XIV веке появились на вооружении европейских армий и хорошо проявили себя в тесноте рукопашных схваток. Еще совсем недавно они были распространены и на Кавказе среди вайнахов — признанных мастеров фехтовального искусства. Головы воинов прикрывались высокими войлочными колпаками с нащёчниками и назатыльником, а толстые плотные двойные шубы свободного кроя защищали от стрел или чекана, если его удар оказывался скользящим.

Защитный эффект свободно свисающей плотной ткани был хорошо известен в древнем мире. Так, древнегреческие гоплиты защищали ноги, подвешивая к нижнему краю щита куски кожи, в которых вязли стрелы. Шуба прекрасно предохраняла тело и от удара плетью. Плеть у древних кочевников тоже была своего рода оружием. Ею в поединке сбивали противника с лошади, оглушали его. Существовал и другой способ — стегнув вражеского коня, заставить его сбросить наездника. Плети по сей день используются конными пастухами при охоте на волков — одного умелого удара ею хватает, чтобы убить зверя.

Рисунок:

Рукоять плети, вырезанная в виде фигуры лошади. Ранний железный век.

Второй Пазырыкский курган.

Деревянный черенок нагайки — обязательного атрибута древних кочевников.

Её перевитая золотой лентой рукоять украшена тремя головами волков.

Наличие в погребениях подобных предметов говорит о развитии выездки

верховых коней. Ранний железный век.

Наиболее типичные для раннего железного века формы кинжалов характерны

для самых разных археологических культур. Обычно в прорезные рукояти

кинжалов помещались деревянные брусочки, которые обматывались затем

полосками кожи. Ранний железный век. Могильник Ак-Алаха-1. Плато Укок.

Бронзовый акинак с навершием и перекрестием в виде голов грифонов.

IV в. до н. э. Могильник Уландрык-3.

Еще в начале XX века среди конноспортивных состязаний кочевых народов (например, киргизов) встречались своеобразные «дуэли» на нагайках. На эти поединки отваживались только самые выносливые и храбрые люди. Чтобы парализовать действия соперника, они стремились ударить его в самое уязвимое место — руку выше локтя, запястье, шейное сухожилие, коленную чашечку, щиколотку. Точный удар практически означал победу.

В основной своей массе пазырыкские воины не использовали доспехи. Во всяком случае, надёжных свидетельств массового применения защитного вооружения у населения Горного Алтая пока не обнаружено. Впрочем, возможно, что доспехи все же могли делаться из самых доступных органических, но недолговечных материалов — плотного войлока и очень жёсткой лиственничной древесины. На это указывает блестящее мастерство деревообработки и катания различных разносортных войлоков, которые демонстрируют нам материалы «замёрзших» курганов.

Также говорят об этом находки реальных деревянных поножей и старинная традиция эффективно защищать свое тело специальными доспехами, изготовленными из многослойных войлочных полотнищ, которая сохранилась у кочевников Центральной Азии вплоть до этнографической современности. Впрочем, учитывая развитие обменных и торговых отношений с населением древнейших очагов культуры Центральной, Средней Азии и Китая, мы не вправе отрицать, что наряду с прочими товарами к верхушке пазырыкского общества могли попадать металлические доспехи, особенно из такого развитого района культуры оружейного производства, каковым являлся в те времена Китай.

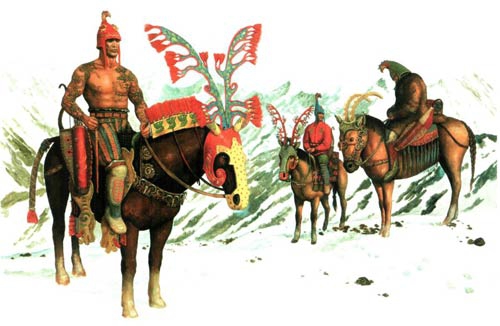

Реконструкция по материалам археологических раскопок в урочищах Пазырык, Уландрык, долине р. Ак-Алаха.

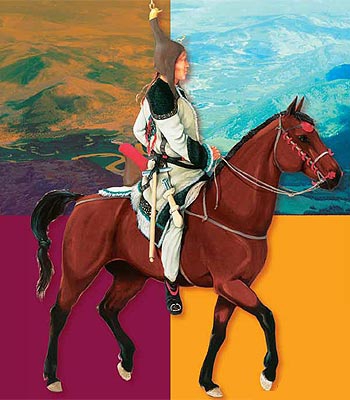

Так мог выглядеть один из военных предводителей пазырыкской культуры. Он облачен в головной убор, украшенный аппликацией листового золота, вырезанными из дерева позолоченными фигурками животных и увенчанный головой орлиного грифона, который держит в клюве голову копытного. Корпус защищен латами, которые представляют собой кирасу, собранную из прямоугольных медных пластин, связанных между собой ремешками в уголках по принципу, хорошо известному в китайской оружейной традиции. Руки до локтей закрыты наборными оплечьями, которые видны под матерчатыми лопастями с аппликациями в зверином стиле из золотой фольги. На плечи наброшена шуба. Вооружение воина состоит из лука скифского типа, горита со стрелами, кинжала с головками грифонов в окрашенных ножнах, прикрепленных к ноге, чекана у пояса, большого квадратного щита, собранного из раскрашенных жердочек, стянутых между собой кожей. Шею закрывает массивная позолоченная гривна, выполненная в зверином стиле, на талии — широкий боевой пояс, составленный из накладок с изображением зверей. Эти предметы являются не только магическим, но и вполне реальным защитным средством. Вместе с головным убором они являются знаком высокого социального ранга. V—III вв. до н. э.

Для воссоздания облика горно-алтайского вождя эпохи раннего железного века были использованы материалы «царских» курганов пазырыкской культуры. Судя по находкам, сделанным в мерзлотных курганах плато Укок, штаны и головные уборы у местного населения были красного цвета. На нашей реконструкции они синие. Дело в том, что на шубе пазырыкца из могильника Верх-Кальджин ярко выделяются синяя окантовка подола, рукавов и круглые пушистые «мишени» синего цвета, к которым крепились пучки окрашенных волос.

Синего цвета и костюм у всадника перед божеством со знаменитого пазырыкского ковра. Можно предположить что этот цвет в убранстве воинских костюмов с выраженной птичьей символикой ассоциировался с небом и мог считаться принадлежностью представителей высшей знати.

Погребённые на плато Укок пазырыкцы являлись знатью среднего звена, которой позволялось использование такой цветовой гаммы только в небольшом количестве как знака, указующего на родство с главным домом. Разумеется, это не более, чем предположения, но исторические параллели статусного использования цветовой символики в соответствии с социальным положением можно найти среди материалов Китая и античного мира.

Среди материалов пазырыкской культуры известно использование золотых лент — накладок на штаны, которые делали полосатыми. Надо полагать, что такая одежда была исключительно церемониальной. В повседневной реальности подобные штаны могли быть сшиты из простых чередующихся полос ткани.

Рисунок:

Навершие головного убора пазырыкского вождя. Яркий образец «звериного стиля».

Представляет собой голову хищного фантастического существа — грифона, держащего

в клюве голову оленя. Дерево, кожа. 21×18 см. V—IV вв. до н. э.

Особенности боевой тактики пазырыкцев диктовал сам горный ландшафт. По-видимому, они действовали небольшими отрядами легковооруженных конных стрелков. Скорее всего, пазырыкцы использовали тактику засад, внезапных — может быть, даже ночных — нападений на стойбища и быстрого отхода с военными трофеями, самыми ценными из которых был скот, особенно породистые лошади.

Рисунок:

Реконструкция внешнего вида коня из Первого Пазырыкского кургана. На нем маска

из толстого войлока, обшитого кожей (а). Маска представляет собой сцену борьбы

тигра и мифологического существа — тигриного грифона (б). Этот мифический небесный

зверь имеет туловище (в) и морду тигра (г), рога антилопы (д), гриву коня (е),

перья и крылья птицы (ж). Тигр как бы вздыбился — его голова располагается на лбу

лошади, передние лапы помещены над глазами (з), а задние проходят по верхней губе

и под ноздрями коня (и). Изображение выложено листовым золотом с прорисованными

поверх него черными полосками. Грифон занимает верхнюю часть маски и её нащечные

лопасти. Его голова и шея, покрытая пестрыми птичьими перьями (к), объемно выполнены

из толстого войлока и размещены меж ушей коня. Щетинистая грива сделана из красного

конского волоса. Рога увенчаны позолоченными шариками (л) и украшены колечками

драгоценного металла (м). К лопаткам прикреплены поднятые вверх крылья. Туловище

сшито из цветной кожи со вставками листового золота и олова. Передними лапами (н)

существо обхватило шею тигра, который вцепился, в свою очередь, зубами в его грудь

и когтями в корпус чуть ниже лопаток. Нижняя часть тела грифона завернута, в соответствии

с канонами «звериного стиля», в кольцо так, что лапы его упираются в живот (о). Грива

коня с обеих сторон обшита пластинами войлока, превратившись в плотную, вертикально

стоящую стенку, на которую надевался нагривник в виде чехла (п), обтянутого кожей и

отороченного бахромой из красного конского волоса. На боковых поверхностях нагривника

расположены четыре петуха с позолоченными головами (р). Хвост лошади упакован в кожаный,

в виде трубки, прорезной чехол (с).

Седло по бокам украшено свисающими фигурами рыб (т). Они вырезаны из толстой кожи,

к их плавникам привязаны кусочки бахромы из красного конского волоса. На войлочной

подушке седла помещены кожаные аппликации тигра, терзающего лося (у). Ремни

нагрудника и узды украшены на перекрестьях позолоченными скульптурными фигурками

горного козла, выполненными из трёхслойной кожи (ф). На груди коня красуется изображение

орлиного грифона с раскинутыми вдоль ремней крыльями (х). Не ясно, был ли этот убор

лошади исключительно церемониальным и сшитым для погребальных нужд, или все же скакали

по горным пастбищам нарядные всадники на украшенных подобным образом животных.

Некоторые маски на головах породистых тонконогих пазырыкских скакунов были снабжены

огромными, сшитыми в натуральную величину из толстой кожи, рогами оленя с пучками

крашеного конского волоса на отростках, либо вырезанными из дерева и покрытыми золотой

фольгой рогами горного козла. В древности в воинской среде целесообразность часто

приносилась в жертву символу и колдовской мощи амулета. И личная воинская магия

касалась не только человека. Хорошо известно, например, что боевая раскраска наносилась

и на воинов, и на их коней. Быть может, и этот наряд, который мистически изменял животных,

имел особое, принятое и понятное в воинской среде, магическое значение, оккультный смысл

которого восходил еще к убранству упряжек лошадей колесничих бронзового века.

Ранний железный век. Первый Пазырыкский курган.

Интересно, что набор вооружения пазырыкских воинов напоминает арсенал боевых средств североамериканских индейцев со Скалистых Гор. Плеть в экипировке всадника указывает на восточную манеру езды, которой присущи мягкое седло без заметно выраженной задней луки, отсутствие шпор и управление конем при помощи плети.

Такая манера управления верховым животным начала складываться уже в эпоху раннего железного века. Плети, бичи и нагайки сохранили свои функции управления верховым животным и поражения противника вплоть до этнографической современности. У киргизов, по наблюдениям Г. Н. Симакова, всадник не выходил на поединок без нескольких нагаек. Одну он вешал на наружную луку седла, другую брал в руку, а третью зажимал в зубах за кожаную петельку — дрему. В поединке необходимы были запасные нагайки, так как без них киргизская лошадь плохо управлялась.

Это наводит на мысль, что в сражениях те и другие использовали похожие приемы.

Да и военные обычаи наверное, не слишком различались. У древних скотоводческих племен, как свидетельствуют античные авторы и китайские хроники, существовал военный обычай отделения голов поверженных в сражении врагов и изготовления из них особых чаш — знаков воинской доблести.

Пазырыкцы не были исключением.

Например в курганном могильнике Уландрык рядом с воином покоится череп убитого им врага. Подтверждая сообщения «первого журналиста и этнографа» Геродота о причерноморских скифах, раскопки пазырыкских курганов доказали, что обычай скальпирования характерен не только для американски индейцев: следы скальпирования хорошо видны на голове мумии вождя, обнаруженной в одном из курганов урочищ Пазырык в Горном Алтае.

Скальпы, по сообщениям Геродота привязывались к узде коня — количеством таких «подвесок определялась мера воинских умений их владельца.

Археологические данные говорят о том, что в те времена кочевники отсекали и кисти рук врагов — возможно, их прикрепляли на конскую упряжь, как и нанизанные на кожаный ремешок верхние челюсти поверженного врага. И объясняется это вовсе не особой жестокостью и извращенной психикой, а особыми религиозными верованиями, которые оправдывали и заставляли творить этот «варварский» ритуал.

Раскопки древних погребений, в том числе и на алтайском плато Укок, показали, что и прекрасная половина пазырыкского населения имела в своем распоряжении тот же арсенал, что и мужчины: лук со стрелами, кинжал и даже чекан.

Одежда у алтайских амазонок была мужская, хотя само оружие, как и следовало ожидать, было изящнее. Кроме того, оно богаче украшено яркой воинственной символикой «звериного стиля».

Рисунок: Женщина Пазырыкской культуры.

Женщины всегда остаются женщинами. Даже на поле боя.

Пазырыкская культура (окончание)

Многочисленные произведения искусства времени пазырыкской культуры выполнены в своеобразном зверином стиле — широко распространённом в древнем искусстве. Отличительной чертой этого стиля является изображение отдельных животных, частей их тела, а также сложных композиций из нескольких животных. Он возник у ряда народов в бронзовом веке, особое же распространение получил в железном веке.

Происхождение звериного стиля связано с тотемизмом — почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона), изображение которого постепенно превратилось в условный орнаментальный мотив. Древнейшие образцы звериного стиля известны в Египте и Месопотамии, Закавказье и на Северном Кавказе в 3-м тысячелетии до. н. э., в Передней Азии и Средней Азии, Индии и Китае, Поволжье, Приуралье и Южной Сибири — во 2-м тысячелетии до н. э.

В наиболее развитом виде звериный стиль выступает в скифо-сарматском искусстве Северного Причерноморья и в искусстве племён Южной Сибири 1-го тыс. до н. э. и первых веков н. э.

Так большинство творений древних алтайских мастеров представляют собой одновременно и шедевры изобразительного искусства, ибо эти прирожденные рисовальщики и ваятели, подчиняя образ зверя общей декоративной идее, в то же время сообщали ему наивысшую выразительность.

Наиболее распространены были изображения травоядных животных, хищных зверей и птиц, а также фантастических существ (грифонов).

Рисунок: Сцены терзания из первого Пазырыкского кургана украшали седельную покрышку скифо-сакского вождя, V – IV в. до н. э.

Алтайский «звериный стиль» отличается неповторимым видением мира, фантастическим и подчас жестоким, но выраженным в подлинно прекрасных образах. Он узнается сразу, в любом предмете и даже в поразительной по мастерству татуировке на коже умершего более двух тысяч лет мужчины, изображающей все тех же реальных и фантастических зверей, нанесенной методом накаливания с втиранием сажи.

Рисунок татуировки с предплечья мужчины из кургана 3 могильника Верх-Кальджин 2.

Исследуя алтайские курганы, археологи неоднократно находили детские погребальные камеры, причём размеры их насыпей порой не уступали «взрослым». В детских погребениях было обнаружено оружие малых размеров: луки, стрелы, чеканы, кинжалы.

В те незапамятные времена, когда по извилистым тропам Алтая пробирались пазырыкские воины, в сибирской тайге проживали угры и самодийцы — предки ныне здравствующих хантов, манси, селькупов. На южных опушках великого леса и на поросших колками просторах лесостепи встречались они с кочевниками, испытывая на себе мощное духовное влияние кочевого мира. Отражалось это влияние и в традиционных верованиях. Несомненно, что именно здесь хранятся ключи ко многим тайнам ушедших времён.

Представители этих народов до недавнего времени были убеждены в том, что с каждым новорожденным возвращается в мир душа кого-либо из умерших. После специального ритуала, призванного определить, кто же из предков вернулся, младенцу присваивали имя покойного с возложением на него всех прав, а со временем и обязанностей некогда ушедшего. Даже дети умершего считались теперь детьми новорожденного. При этом задача окружающих состояла в том, чтобы помочь новорожденному вспомнить свое прошлое. Поэтому с самого раннего возраста детям готовили комплект такой же, как у взрослых, одежды и снабжали снаряжением, положенным взрослым охотникам и воинам, но в уменьшенной копии.

Может быть, и юные пазырыкцы точно так же получали свои чеканы, акинаки, боевые пояса и луки со стрелами? И если умирали в младенчестве, то уходили в загробную жизнь в сопровождении того же ритуального набора вещей, что и их взрослые соплеменники. Конечно, это всего лишь предположение. Определенно же можно сказать одно — кочевники воспитывали подрастающее поколение в духе силы, воинской доблести и готовности к борьбе за жизнь, семью и родные горы.

Когда наступало время зрелости, юноши должны были с оружием в руках показать свою силу. Проходя через ряд жестоких обрядовых испытаний, вводивших их в мир духовных ценностей коллектива, они переживали магическое перерождение, в корне менявшее их психологическую сущность, — в этих испытаниях они получали доступ к знаниям и техникам, позволявшим преодолевать страх, входить в состояние боевого исступления и вести себя в сражении так же, как ведет себя хищный зверь на охоте — агрессивно, азартно, жестоко и неукротимо, не чувствуя ни боли, ни усталости.

Магическим знаком этого превращения служили татуировки мифологических животных на теле. И подобно тому, как фигурки хищных зверей наделяли смертоносной силой оружие, татуировки давали бойцу звериную мощь и яростный пыл в сражении. Вероятно, небольшое число акинаков и чеканов, украшенных в «зверином стиле», связано не только с трудностями их изготовления и имущественным рангом владельца. Не каждый мог достичь такого боевого транса, в который входили, например, легендарные скандинавские берсерки — знаменитые «безумцы» средневековых побоищ.

Особое оружие полагалось только тем, кто мог с ним совладать и надлежащим образом направить его магическую мощь. Берсерки не пользовались доспехами. Думается, что и многие пазырыкские воины не скрывали от глаз врага некоторые свои рисунки на теле, которые были знаками сверхбойца.

Берсерки (бер — медведь, серк — одевать) — в литературе: воины в медвежьих шкурах. Шли в бой в одних рубахах без лат, их состояние боевого безумия начиналось с того, что воин начинал грызть зубами край своего щита. Чтобы стать таким бойцом, мало было личной храбрости, надо было преобразить свою человеческую сущность и войти в состояние исступленного боевого восторга, экстаза, рвущегося из самых глубин существа.

«Они шли без лат, дикие как собаки или волки. Они впивались зубами в свои щиты и были сильны как медведи и быки. Они убивали людей, и всё, даже железо и сталь, были бессильны перед ними. Это называлось ярость берсерков», — так говорится о подобных воителях в скандинавском эпосе (Инглингасаге).

Оружие, украшенное звериными образами, было особенным и «живым». Подобно тому, как «живыми» были в представлениях сибирских аборигенов и шаманский бубен, и подвески на шаманском костюме, и вещь, изображающая животное, и вообще необычной формы предметы, особенно напоминающие людей и зверей. В представлениях аборигенного населения Сибири такие «живые» предметы — могучие фетиши. Они сами выбирают себе нового хозяина и заставляют его принять их. Они не теряются, а уходят сами.

Рисунок пазырыкской татуировки: а) на теле женщины из кургана 1 могильника Ак-Алаха 3 б) на теле мужчины из кургана 3 могильника Верх-Кальджин 2.

Известны факты таинственных, нередко кровавых, ритуалов, которые совершались, чтобы оживить оружие (вдохнуть в него душу), наделить его особой волшебной силой. Определенным указанием на то, что в эпоху раннего железного века существовало «живое», одушевленное оружие, может служить свидетельство Геродота о том, что военное божество скифов имело форму меча, и скифы поклонялись ему. То есть это оружие само было вместилищем сверхестественных сил.

Далёким отзвуком тех представлений и мистических ритуалов оживления оружия, некогда совершённых глубокими ночами в таинственных и жутких местах, стали легенды самых разных народов Европы и Азии о заклятых мечах-кладенцах, которые по руке лишь избранным героям, и волшебным клинком которых можно было одолеть любого врага.

Пазырыкцы успешно противостояли вторжениям больших отрядов противника, рассеивая их, но они оказались бессильны перед постепенным, настойчивым внедрением в горы Алтая групп переселенцев, вышедших откуда-то из глубин Центральной Азии.

Пришельцы занимали горные долины медленно, но верно, вытесняя пазырыкских всадников в высокогорье — к самым небесным кручам.

Интересные находки, сделанные в пазырыкских курганах свидетельствуют о широких культурных связях древнего населения Алтая. Так, например, древнейший из известных художественно выполненный ворсовый ковёр и тончайшей работы шерстяные ткани — из Передней Азии, а вышитая шёлковая ткань — из Китая.

Во всех курганах найдены красные ткани местной работы, изготовленные из овечьей шерсти. Отдельные находки из раскопанных курганов можно осмотреть в Эрмитаже, в краеведческом музее Бийска, в областном краеведческом музее Горно-Алтайска.

Пазырыкская археологическая культура объединяет находки скифского времени Горного Алтая, сделанные на всей территории Республики Алтай. Кроме пазырыкских курганов (давших название археологической культуре) найдены Башадарские, Туектинские, Шибинские, Уландрыкские и другие курганы скифского времени.

Наиболее прославившиеся на весь мир в настоящее время – курганы, обнаруженные новосибирскими учеными на территории природного парка «Зона покоя плато Укок». Известность получили хорошо сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты мумия знатной скифской женщины и мумия мужчины воина.

До 2012 года «Принцесса Укока» хранится в Музее Института этнографии, в Новосибирском Академгородке.

Этот факт вызывал недовольство определенной части алтайского народа. С их точки зрения «Принцессу Укока» следовало вернуть на Алтай: одни считали, что достаточно вернуть мумию на территорию республики, другие же считают, что её необходимо снова захоронить на прежнем месте.

С сентября 2012 года мумия хранится в новом зале Национального музея имени Анохина (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск), специально возведённом для хранения экспоната помещении, в саркофаге с оборудованием для поддержания и контроля особого температурного и влажностного режима.

Это высокая женщина, лежащая на боку, на плече отчетливо просматривается татуировка со сказочными грифонами.

Алтайцы называют ее своей прародительницей Кадын. Действительно древние обитатели Алтая (в особенности представители знати и воины) украшали себя татуировкой. Вероятно, первые татуировки наносились, когда юноша выдерживал экзамен на зрелость. Это был знак родовой принадлежности, оберег. В дальнейшем количество татуировок увеличивалось. Они, как награды за боевые заслуги, покрывали руки и плечи воителей.

Возможно, что рисунки на коже имели еще и прикладное значение: известно, например, что многие народы Сибири наносили на тело надрезы и рисунки, чтобы исцелиться от недугов — как бы призывая в помощь небесные силы. Это приносило иногда положительный результат, чему есть и современное объяснение. Подобные надрезы и рисунки-татуировки есть не что иное, как воздействие на вполне определенные нервные окончания, своеобразное иглоукалывание. Вот как было разрисовано тело одного из скифо-сакских вождей (второй Пазырыкский курган).

На правой ноге от колена до ступни красовалась длинная кругломордая рыба, а ниже ее хвоста — грифоновое чудовище.

Правая рука пазырыкца была испещрена изображениями рогатой кошки и оленей. Концы оленьих рогов заканчивались головами птиц.

Грифы и грифоны!

Рисунок: Фляжка, сшитая из двух лоскутов кожи. На ее плоской поверхности с двух сторон нашиты фигуры грифов, схвативших когтями тетеревов. По окружности прикреплены кожаные ромбы. В этой фляге хранились зёрна конопли. Согласно сведениям Геродота, скифы кидали зерна конопли на раскаленные камни, вдыхали наркотический дым и «громко ликовали». Ранний железный век. Второй Пазырыкский курган.

Они были видны на ремнях уздечек, на покрышках седел и налобных масках «небесных» коней Пазырыка.

Вот борьба грифона с тигром. Крылья и голова сказочного зверя сделаны из кожи, покрытой золотом и серебром, разукрашены конским волосом, выкрашенным в кровавый цвет. Чудище, увенчанное рогами антилопы, схватило за горло золотого тигра.

Другая хищная птица поднимает на воздух… лося. А вот грифон терзает горного козла.