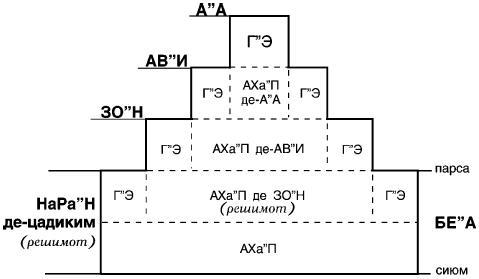

Во время подъёма МАН с какой-либо ступени, паним низшего, находясь внутри ахораим высшего, поднимается вместе с ним к своему сверхвысшему, то есть, к третьей ступени. И оба они включены один в другой во время зивуга в сверхвысшем, но паним низшего становится внешней частью для ахораим высшего.

Но в момент подъема решимот находятся одно в другом. Решимо ГЭ НаРаН де-цадиким и АХАП де-ЗОН (тоже решимот), находясь один внутри другого, поднимаются к Аба ве Има. АВИ вначале совершают зивуг на решимо АХАП де-ЗОН. Тогда в ЗОН ГЭ присоединяются к АХАП, который только что родился. Таким образом создаются 10 сфирот ЗОН. И тогда они порождают ГЭ НаРаН де-цадиким. И затем то же самое происходит на более низших ступенях…

Но поскольку внешняя часть МАН пока еще не получает исправления в зивуге, совершенном в сверхвысшем, а спускается вместе с ахораим своей высшей ступени, уже получившим свое исправление,…То есть, ахораим высшего получил гадлут.

…То зивуг на нее совершается в ее ближайшем высшем. Чтобы породить ГЭ НаРаН де-цадиким, зивуг совершается в ЗОН.

Поэтому эти две ступени МАН…НаРаН де-цадиким и АХАП де-ЗОН.

…После получения своих исправлений и светов, называются братьями, только ахораим высшего (АХАП де-ЗОН) называется первенцем, а паним низшего (ГЭ НаРаН де-цадиким) — его младшим братом.

Все это очень хорошо, что нам пока еще непонятно. Я помню, что не понимал этого в течение долгих месяцев… Это не воспринимается просто, потому что нет пока духовной подготовки. А на самом деле, это очень простые вещи — двое поднимаются наверх, вначале получает один, потом другой. Но даже самые простые вещи, если они должны быть усвоены разумом, — есть для них место, а если должны проникнуть в душу, — то им места нет.

И об этом говорится: …Их самые первые Мэйн нуквин (у каждого на соответствующем уровне), являются старшими сыновьями, как, например, ЗОН относительно АВИ, и никогда не покидают их. Другими словами, тот, кто поднялся к высшему и затем спускается, обязан остаться в высшем, чтобы обязать высший находиться в состоянии зивуг, и чтобы не прекратился поток света, когда низший спускается вниз.

Поэтому, несмотря на то что эти решимот, спускаясь вниз, становятся парцуфим, — кто даст свет этим парцуфим? Кто наполнит их? решимот, поднявшиеся вверх, и на которые высший совершил зивуг, породив парцуфим, обязаны все время оставаться в высшем, чтобы Аба ве Има находились в состоянии паним бе-паним (лицом к лицу), а иначе прекратится поток света. А если низший может получить, разве возможно, чтобы высший не дал ему?

То есть, тот МАН, что поднялся с АВИ к Арих Анпин,… И далее к бесконечности! Просто мы упоминаем АВИ и АА, чтобы не начинать считать все ступеньки на пути к Бесконечности.

…Для того чтобы АВИ получили гадлут, состоит из двух частей: из ахораим де-АВИ и паним де-ЗОН.Теперь уже речь идет о трех других ступенях: ЗОН, АВИ, АА, а не НаРаН де-цадиким, ЗОН и АВИ. Все поднялось на одну ступеньку.

И зивуг совершается на обе эти части. На ЗОН и АВИ.

Но в этом зивуге в АА наполняются только ахораим де-АВИ, а паним де-ЗОН пока не исправляются, а спускаются вниз (решимот ГЭ де-ЗОН) вместе с ахораим АВИ. И второй зивуг происходит в АВИ, и там уже исправляются келим паним де-ЗОН, то есть, их ГЭ. Таким образом, ЗОН переходит в катнут.

Сосуды и света, находящиеся в ахораим де-АВИ, называются старшими братьями ЗОН, так как являются единой ступенью с ЗОН, как до,… Когда АХАП АВИ и ГЭ ЗОН находились на одном уровне.

…Так и в процессе зивуга в АА, в результате которого АВИ переходят в гадлут. Зивуг совершается на АХАП АВИ и ГЭ ЗОН, они, в качестве МАН, все еще находятся в АА.

Но поскольку АХАП АВИ был исправлен в первом зивуге в АА, то называется старшим относительно ЗОН, исправленного во втором зивуге.

Но надо помнить, что речь идет не о ГАР де-АВИ,… То есть, не о ГЭ АВИ.

…С которым ЗОН никогда не был на одном уровне, а только лишь о АХАП АВИ, называемом ахораим де-АВИ.

Он повторяет о ЗОН, АВИ и АА все то же самое, что ранее говорилось относительно НаРаН де-цадиким, ЗОН и АВИ. И на первый взгляд, нет разницы между тем и этим — просто три ступени. Но все же разница существует, потому что отличаются исправления. Решимот, поднимающиеся из-под парса, где они находились в клипот, требуют совершенно иные исправления, нежели решимот ГЭ де-ЗОН. Но, несмотря на разницу в исправлениях, все же остается соотношение : старший сын, младший сын и сверхвысший, к которому они поднимаются.

Он говорит: …и никогда не покидают их. Что это значит? Скажем, решимот НаРаН де-цадиким с решимот АХАП де-ЗОН поднялись к АВИ. АВИ совершают зивуг и порождают АХАП де-ЗОН, который, в свою очередь, порождает ГЭ де-цадиким. Но для того, чтобы АХАП де-ЗОН и ГЭ де-цадиким получили свет, АВИ должны все время оставаться в состоянии паним бе-паним. То есть, эти решимот, поднявшиеся к АВИ, хоть и спускаются и порождают парцуфим, все же должны постоянно оставаться в АВИ, иначе АВИ прекратят зивуг, и свет перестанет поступать к рожденным парцуфим.

Ахораим де-АВИ участвует в построении самого парцуфа АВИ и потому не может покинуть его. А паним де-ЗОН, хоть и был сцеплен с ахораим де-АВИ, тем не менее, после второго зивуга отделяется от ахораим де-АВИ и спускается вниз, на своё место, так как обнаруживается, что он не принадлежит ступени АВИ и должен находятся на уровне ЗОН, — и это называется рождение.

Он говорит: И начиная с этого места и далее, никакой МАН не может подняться …иначе как им самим. Так как любая ступень, появляющаяся в ЗОН, обязана пройти весь путь, пройденный при первом рождении ЗОН. То есть, всякий раз, когда происходит какая-либо выборка решимот и их проверка в ЗОН или в НаРаН де-цадиким, происходит один и тот же процесс. Каждый раз — новая выборка, новые определения, но порядок, метод остаётся тем же самым.

Новый свет может прийти только из Бесконечности, от Творца. И потому должны все парцуфим поднимать МАН от одного к другому — до самого Творца. Видите, — не только те три парцуфим, о которых мы здесь говорим, а вся эта цепочка восходит к Бесконечности. Почему? Потому что если раскрывается новое свойство, появляется новый нюанс, происходят новые исправления, это значит, что никогда еще не было света, который сейчас открывается.

Почему никогда не было такого света? Вы можете сказать: Как же так? Ведь было разбиение! Были света гадлут, разбившие мир Некудим. Эти света поднялись к рош де-СаГ и находятся там. Почему же МАН должен дойти до Бесконечности? Ведь он должен подняться только до СаГ?

А дело вот в чем. То, что сейчас появляется (как с точки зрения келим, так и светов) — этого еще не было в мире никогда. Потому что сейчас проявляются новые свойства, новые градации между разбитыми келим аль менат лекабель, клипот, тума с одной стороны, и кдуша — с другой. Этих понятий, этих свойств, этих новых келим никогда не было! И потому те света, которые сейчас приходят, они другие. Как их определить, назвать? Более сильные, глубокие… У творения есть теперь совершенно другое ощущение. И поэтому они должны прийти из Бесконечности,ведь их не было при разбиении келим. А потому и все вознесение МАН — к Бесконечности…

9) На примере МАН в нуква де-ЗА изучим остальное. То есть, узнаем, какой МАН есть у нуква де-ЗА, и тогда изучим, что есть у других.

И мы уже выясняли, что все эти ступени -мелахим (цари), называются БоН. То есть, мир Некудим.

И знай, что в самом названии БоН содержится намек на МАН, просто МАН, находящийся где угодно. Это хисронот — желания, требующие наполнения, появившиеся вследствие разбиения мира Некудим.

Однако, существует и сам МАН, и кли, в котором он находится. На это намекают наши учителя, сказав: Женщина заключает союз только с тем, кто создал ей сосуд. И потому не беременеет женщина в первом соитии, ведь тогда у нее только создается кли. Но с этого момента и далее уже есть место, в котором может проявиться МАН, и тогда произойдет зарождение.

Когда речь идет об исправлениях после разбиения, не может произойти сразу зивуг де-олада (зивуг с рождением). Сначала должен произойти зивуг де-ибур, а затем уже зивуг де-олада. То есть, вначале — беременность, потом — рождение.

Когда речь шла о парцуфим, скажем, мира Адам Кадмон, то там парцуф рождался сразу. Парцуфим, рождающиеся после второго сокращения, проходили вначале стадию катнут (малое состояние), а затем гадлут (большое состояние). А если мы говорим о парцуфим после разбиения, то речь идет уже о трех фазах: ибур (зародыш), йеника (вскармливание), гадлут. Именно об этом здесь и говорится.

Итак, поскольку в данном случае низший берет свое начало не из Бесконечности, как в мире АК, и рождается не после второго сокращения, (так что у него даже нет возможности сразу стать малым), а после разбиения, когда нет у него никаких экранов, то его исправление происходит постепенно, медленно, этап за этапом, пока не будут исправлены все свойства, все детали и нюансы. Только тогда парцуф приходит к совершенству.

Высший, исправляющий низшего, вмешивается в его исправление на всевозможных уровнях. При этом он сам изменяется по отношению к низшему, и эти его изменения — особые… Как мать, вынашивающая ребенка: в самом начале он оказывает на низшего наибольшее влияние, которое затем становится все меньше и меньше, пока не рождает его, и тогда у него появляется с низшим другая, внешняя связь. Высший 2 года кормит низшего (дает ему свет хасадим), и далее связь меняется — мать помогает низшему перейти в состояние гадлут.

То есть, меняется связь, наполнение, поднятие МАН… зивуг совершается в разных отделах матери: это либо зивуг в отделе йесод для зарождения, либо зивуг в отделе бетен для рождения, либо зивуг в хазе для вскармливания, либо зивуг в даат, чтобы дать ему мохин… Все это совершенно разные виды зивуга. Как для высшего, так и для получающего низшего.

Если высшая нуква не получает МАН от низшего, то у нее есть только ГЭ (келим де-ашпаа). В этих келим нет ни состояния гадлут, ни каких-либо авханот (понимания нюансов, тонкостей). Только когда поднимаются хисронот (желания, требующие наполнения), происходит исправление кли высшего, и иша (женщина) превращается в Има (мать). То есть, в соответствии с решимот она переходит в состояние, называемое беременность, а затем роды.

Вопрос: Мы говорили о том, что такое парцуф. А что такое сфира внутри него?

Существуют понятия некуда, сфира, парцуф, олам. Некуда — желание получать без экрана, которым невозможно воспользоваться, как, скажем, мое желание получать. Я хочу наслаждаться, но таким образом я не ощущаю духовного, у меня есть только точка, и нет у нее объёма, потому что у меня нет экрана. Поэтому она называется черная точка, ведь я не ощущаю в ней ничего.

Сфира появляется, когда желание, находящееся в этой точке, начинает понемногу развиваться и получает экран. В соответствии с этим экраном я получаю некое освещение снаружи (речь пока не идет о парцуфе, который может совершать зивуг). И благодаря этому освещению снаружи, у меня есть какое-то ощущение духовности — это, скажем, точка в сердце, которая начала развиваться. И я ощущаю в ней некие флюиды, это пока не свет, то есть, это свет, но светящий издалека, что называется, окружающий свет.

Парцуф появляется, когда это желание получать уже развилось до десяти сфирот и уже может совершать на свой экран зивуг де-акаа, получать аль менат леашпиа или отдавать аль менат леашпиа. Парцуф может быть малым или большим. Парцуф может быть даже зародышем. То есть, неважно, какой у него авиют — шореш, алеф, бет, гимель или далет. Если у него есть работающий экран, то это уже называется парцуф.

Последовательность из пяти парцуфим, выстроенных в соответствии с йуд-хей-вав-хей, называется олам. А кроме этого существует только Творец, Высший свет. В сущности, Творец сотворил черную точку, и по мере развития она становится или сфира, или парцуф, или олам. Она занимает место того, что есть вокруг нее, а это свет — Творец. Итак, мера соответствия этой точки Творцу, чтобы воспринять, занять Его место, называется сфира, парцуф или олам.

Но 10 сфирот внутри парцуф — это ни что другое, как частные свойства парцуфа. Проблема в том, что язык Каббалы очень краток, и поэтому одно и то же слово может означать разные понятия. Когда мы говорим о сфире в парцуфе, то речь идет о некотором исправленном свойстве парцуфа, благодаря которому сфира получает свет, или, другими словами, сфира получает свет благодаря соответствию между ней и Творцом.

…Имя БоН всегда намекает на МАН. Понятие МАН появляется после разбиения келим. У нас имелись желания с экранами. И эти желания хотели получить весь Высший свет аль менат леашпиа, полагая, что получив аль менат леашпиа весь свет Творца, они сравняются с Творцом (это называется Гмар тикун), но разбились.

Экраны исчезли, и желания остались в состоянии лекабель аль менат лекабель. Поэтому разбиение келим во всех парцуфим мира Некудим и явилось причиной появления МАН. Все эти желания после разбиения имеют намерение аль менат лекабель. И все они опускаются все ниже и ниже, до тех пор, пока не одеваются в наши животные тела, и тогда, под воздействием светов свыше, начинают постепенно исправляться. Свет притягивает человека, постепенно продвигает его, дает человеку все больше и больше желаний, светит ему, притягивая все к большим и большим наслаждениям… Этот процесс и является причиной технического, экономического и культурного прогресса. И так продолжается до тех пор, пока человек не начинает чувствовать, что ему требуется развитие еще в каком-то направлении, выше всего перечисленного — нечто не от мира сего. Ему начинают развивать точку в сердце.

То есть он хочет не просто развить эти разбитые желания, чтобы насладиться ими в простой, обычной форме, он уже желает насладиться ими в высшей форме — аль менат леашпиа. Он видит, что это того стоит. И это называется ло лишма: он видит, что вместо этого мира выгоднее приобрести высший мир, что уж такого есть в этом мире? Там, по-крайней мере, Вечность, Совершенство, гораздо большие наслаждения! А здесь — одни проблемы, и все преходяще…

Так света притягивают келим, побуждая их к исправлению. Пока не приходит ситуация, когда человек на самом деле начинает понимать, что ашпаа, отдача — это самое лучшее. И от ло лишма приходит к лишма, и просит масах. Эта просьба называется МАН.

В тот момент, когда человек впервые просит экран, настоящий, истинный масах — намерение аль менат леашпиа; об этом моменте говорится, что человек впервые сам поднимает МАН. Впервые происходит действие, направленное снизу вверх. До этого его тянули, как тянут осла — кнутом и пряником, наслаждениями и страданиями. Теперь же он сам, якобы вне этой тяги, просит экран для исправления. Это и называется МАН. То есть, теперь он действительно хочет исправить то, что разбилось. Пусть даже четверть грамма, неважно.

…И все последующие исправления в течение 6000 лет, до прихода дней Машиаха… Когда мы окончательно перетянем все желания из аль менат лекабель в аль менат леашпиа.И это будет называться день Машиаха.

…Не что иное, как построение заново всех этих парцуфим до того уровня, на котором они находились прежде, чем аннулировались. Известно, что мир Некудим называется БОН, и потому каждое желание, которое мы поднимаем для исправления, то есть, МАН, называется именем БОН. БОН — это обычно некева (женское свойство), хисарон (желание, требующее наполнения.

Света, заново приходящие из Бесконечности, через все ступени, для того чтобы исправить вышеупомянутый МАН, называются МА. Другими словами, просьба об исправлении, приходящая снизу, называется БОН, а света, приходящие Свыше, для того чтобы исправить и наполнить кли, дав ему экран, называются МА. МА еще называется дающий, целостный, а БОН — желание, требующее наполнения, низший, просящий.

Сам МАН и кли, в котором он находится…. Как известно, невозможно, чтобы какая-либо ступень поднялась выше себя самой хоть в чем-то. Допустим, я нахожусь на определенной ступени, скажем, я — мышь. Могу ли я понять человека? Нет. А если я, скажем, растение, то я не могу понять кошку. Другими словами, в природе существуют уровни: неживой, растительный, животный, говорящий (человек). И низшая ступень не может понять высшую. До тех пор, пока в своем развитии не дойдет до нее.

Если мы разовьем мышь, сделав ей инъекцию желания получать, свойственного человеку, то это желание разовьет все системы мыши: разум, сознание, и т.п. таким образом, что мышь станет подобна человеку. Итак, чего же не хватает? Желания получать! И если это желание растет, то есть возможность расти и подниматься по всем этим ступеням.

Если мы хотим подняться к духовному… А что значит подняться к духовному? У нас не хватает разума, не хватает келим, с помощью которых мы ощутим духовное! А наш метод как раз и развивает в нас келим посредством воздействия окружающего света, светящего нам во время учебы. Поэтому мы говорим, в сущности, о том, как сделать из животного человека! Как можно этого достигнуть? Только с помощью окружающего света. И нет никакого другого метода, никакой другой силы!

Итак, если человек находится на определенной ступени, то он не может понять другую, высшую ступень. Подобный процесс мы наблюдаем, например, у детей… Но все мы: и дети, и взрослые, и животные, — находимся в одном и том же мире! И разница, расстояние между нами не столь существенны, как между этим миром и миром Высшим. Расстояние между нами и духовным миром поистине огромно!

Как высший, занимающий место низшего, становится подобным ему, так и низший, поднимающийся к высшему, обязан стать как он. Разница, расстояние в духовном — не что иное как изменение формы. И разве возможно, чтобы низший поднялся к высшему до тех пор, пока форма низшего отличается от формы высшего? А поскольку исправление низшего на его собственной ступени невозможно (высший может исправить его только на своей, высшей ступени), то невозможно исправление БЕА на их собственном месте, а только посредством поднятия их к миру Ацилут. То же самое относительно мира Ацилут. И потому на каждой ступени требуется особое кли, способное спуститься к низшей ступени и поднять ее до своего, высшего уровня.

Итак, вопрос в следующем: если низший не может подняться к высшему, а высший не может спуститься к низшему, то каков должен быть посредник, способный перемещаться между ними и связывать их друг с другом?

И это то, о чем говорит Рав: необходимо наличие самого МАН и кли, поднимающее его. А иначе как МАН низшего сможет подняться к высшей ступени? Если я желаю передать что-либо более высокой ступени, но не нахожусь на ее уровне, как же от меня сможет подняться туда что-либо? Должен существовать некий посредник, который возьмет мой МАН и передаст его высшему. И необходимо, чтобы этот посредник мог находиться и во мне, на моей ступени, и на более высокой ступени. Ведь в духовном спуск и подъем осуществляются посредством уподобления формы. А если я, в соответствии со своими свойствами, нахожусь на определенной ступени, то не могу подняться выше до тех пор, пока не приобрету экран высшей ступени. И потому я остаюсь на своей ступени, а высший — на своей. А мой МАН может подняться к высшему только при помощи посредника.

Вопрос: Если форма одинакова, может ли быть разница еще в чем-то ? Как может быть, что с одной стороны, они будут иметь одинаковую форму, а с другой стороны, один из них высший, а другой — низший?

Это именно то, что он здесь спрашивает! Как может существовать посредник, имеющий как бы свойства, общие для высшего и низшего? Сейчас мы увидим, что это АХАП высшего. Высший посредством второго сокращения намеренно портит себя в определенной мере, чтобы спустить часть самого себя к низшему, вступить с ним в контакт, и затем поднять определенную часть низшего и начать исправлять его.

А без этого процесса низший ни на что не способен! И потому вся наша работа заключается в том, чтобы связаться с АХАП высшего, находящимся в нас.

…Не беременеет женщина в первом соитии, ведь тогда у нее только создается кли. Но с этого момента и далее есть место… Знай, что задача этого кли — поднятие МАН, и описанные рядом первенцы — суть одно и то же. Поскольку невозможно поднять никакой МАН иначе как посредством их.

И как мы уже разъяснили там, в каждом МАН мы различаем две ступени: ахораим высшего и паним низшего.Как мы уже говорили, АХАП де-ЗОН и ГЭ де-НаРаН.

И ахораим высшего всегда называется старшим братом по отношению к паним низшего. И в том же ключе Рав продолжает описывать этот процесс относительно МАН де-нуква, поскольку на этом примере можно изучить все остальное. Поэтому он так тщательно разъясняет вопрос о паним и ахораим имени АВАЯ де-БОН. Со стороны келим.

Итак, посредник между низшим и высшим — это АХАП высшего. АХАП высшего должен исправить себя для того, чтобы проделать все требуемые операции по исправлению низшего. Мы потом будем изучать, как из этого места (из АХАП) зарождается и затем появляется низший парцуф. Он здесь говорит, что это аналогично процессу, происходящему с решимот, называемыми первенцами, и их сверхвысшим парцуфом.

ГЭ в низшем — это пока не келим, а только решимот. В них есть желание быть исправленными, и они просят: Исправь меня!. С этой просьбой они обращаются к высшему. Это их единственное желание. В нем не могут одновременно существовать несколько желаний, ведь тогда это уже не будет называться желанием!

Точно так же происходит и в этом мире: если ты желаешь несколько вещей сразу, это значит, что ты на самом деле ничего не желаешь по-настоящему. И потому должно cуществовать одно-единственное желание, направленное на одну Цель. Желание проанализированное и окончательно выверенное. Что значит окончательно? Это значит, что ты видишь, что не способен достигнуть желаемого и находишься в состоянии лучше смерть, чем жизнь. Но при этом ты уверен, что получишь желаемое, если только правильно попросишь! Ты уверен, что высший, к которому ты обращаешься, — добр, что Он желает тебе добра, и только ждет того момента, когда твое желание будет цельным, полным. И как только все эти условия выполняются, появляется истинный МАН — молитва.

Конечно, существует множество условий, создающих этот единый МАН. Но этот МАН един, поскольку ты желаешь только одного, это желание направлено в одну-единственную точку — к слиянию с высшим, к принятию единой с ним формы, к отдаче, к Творцу. Неважно, как это назвать, это все одно и то же.

Для нас пока, быть может, все эти вещи выглядят множеством различных понятий, но в той мере, в которой мы будем прилагать правильные усилия, мы увидим, что все эти понятия собираются в Одно. Потому что кроме творения и Творца нет более ничего! И если ты будешь видеть Его, а не всевозможные разрозненные формы, то у тебя появится МАН.

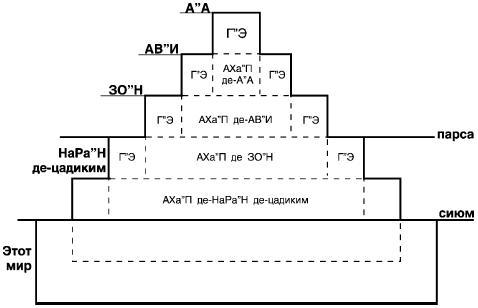

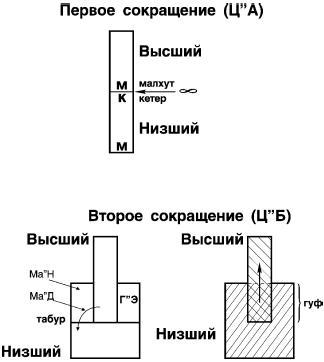

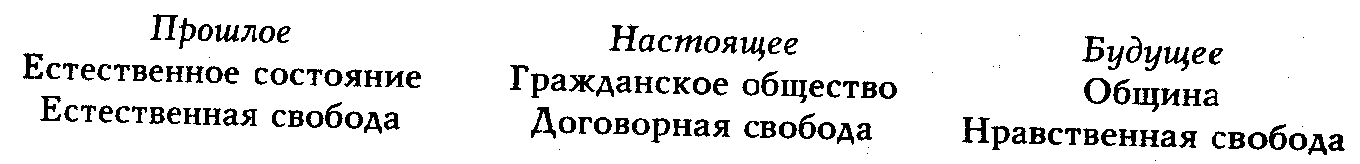

В предыдущих частях мы говорили, что вся действительность состоит из 2 частей: Творца и творения. Творец — это духовная ступень, высшая по отношению к творению, которое является более низкой ступенью. Связь между ступенями в цимцум алеф заключается в том, что малхут более высшего парцуфа превращается в кетер более низшего. При этом никакой связи между ступенями нет. Ани (я) превращается в эйн (отсутствие меня), это и есть полное, бесконечное прерывание между высшей и низшей ступенями. Подобно тому, как зерно бросают в землю, и пока оно полностью не сгниёт, — не прорастёт росток, не появится что-то новое.

Однако далее, в Цимцум Бет, когда малхут поднялась в бина, между ступенями появилась связь — каждая ступень сократила сама себя, и её нижняя часть спустилась на ступень, находящуюся под ней.

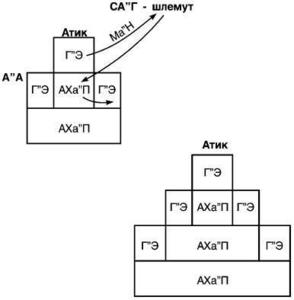

Если в Цимцум Алеф ступени у нас расположены одна под другой — малхут, кетер и есть полное прерывание связи между ними (вверхней части рисунка), то в Цимцум Бет уже есть связь между высшим и низшим — часть высшего находится в низшем. У них появляется общая часть (в нижней части рисунка).

О чём это говорит? О том, что если высший поднимет свою часть к себе обратно, то произойдёт переход из предыдущего состояния — катнут, в новое состояние — гадлут. То есть, возможна ситуация, когда высший поднимается и берёт с собой ГЭ низшего, в этом случае называемые МАН.

Потом ГЭ низшего получают МаД и спускаются в низший парцуф. Так исполняется просьба низшего, и он получает свет, находясь на своем месте. То есть, связь между высшим и низшим осуществляется через их совместную часть.

Когда эта совместная часть поднимается ГЭ низшего поднимаются вместе с ней. Низший в это время находится в тардэма (в дремоте). Посредством этой совместной части у нас создаются новые келим, которые помогают подняться от основания сулам (духовной лестницы) до её вершины, через все 620 ступеней.

11) И выяснит это кли своё предназначение… Имеется в виду та самая общая часть кли, которая поднимает просьбу МАН от низшего (то есть АХАП высшего, поднимающий ГЭ низшего). Такой АХАП называется кли, поднимающий МАН. Это самое важное, так как низший, для того чтобы подняться вместе с высшим, должен сравняться с ним, иначе не заслужит подъёма .

Как разъяснили в Саба де-мишпатим наши Учителя (да будет благославенна их память), муж женщины вложил в нее руах, покоящийся в ней. И секрет этого в том, что, как известно, имя БОН — в малхут. И еще он называется нефеш, потому что АБ, САГ, МА, БОН — это хая, нешама, руах, нефеш, и БОН — это то, что называется нефеш Давида, нефеш малхут. И пока в малхут не войдет нефеш, она ущербна (неполна), и недостойна родить, и потому нечистая не рожает до тех пор, пока не обретет нефеш в своей целостности.

У нас есть высшая ступень — Аба ве Има и низшая — ЗОН. АХАП де-АВИ спускается в ГЭ де-ЗОН, так появляется связь между ступенями. ЗОН начинает возбуждаться и поднимает МАН. У него есть решимот, нуждающиеся в исправлении ещё с разбиения парцуф Адам аРишон. Эти решимот поднимаются в виде МАН, то есть, заставляют АХАП Аба ве-Има присоединиться к своим ГЭ. Так АВИ переходят в состояние гадлут, соединяя вместе 10 сфирот ГЭ и АХАП, в той мере, в которой требует от них ЗОН.

Это называется, что МАН де-ЗОН находится в АВИ и определяет состояние АВИ в зивуг паним-бе-паним. Аба ве Има совершают зивуг и порождают новую ступень, которая спускается в ЗОН. Таким образом, кто совершает зивуг? Аба ве-Има. Но на чье желание? — На желание ЗОН. Так это зивуг ЗОН? Нет, это зивуг Аба ве Има, и он называется предварительный зивуг.

После того, как АВИ совершают зивуг на МАН де-ЗОН, свет этого уровня спускается в ЗОН. И уже сам ЗОН совершает зивуг, получая этот свет. И теперь у него появляется возможность породить нешамот а-цадиким (души праведников). То есть этот зивуг в Аба ве Има совершается только для рождения келим, а не парцуфим, и не для распространения светов вниз.

СИМОН-ПЕТР. АПОСТОЛЫ

Похожие статьи:

- Высшая властность

- Вы — высшая власть в своей жизни, вы и никто другой, и вам решать, что радостно, а что нет.

- Высшее из искусств

Талмуд Эсэр аСфирот — часть 9

Зивугей аСфирот — Сочетание Сфирот (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вопрос: Мы говорили о том, что такое парцуф. А что такое сфира внутри него?

Существуют понятия некуда, сфира, парцуф, олам. Некуда — желание получать без экрана, которым невозможно воспользоваться, как, скажем, мое желание получать. Я хочу наслаждаться, но таким образом я не ощущаю духовного, у меня есть только точка, и нет у нее объёма, потому что у меня нет экрана. Поэтому она называется черная точка, ведь я не ощущаю в ней ничего.

Сфира появляется, когда желание, находящееся в этой точке, начинает понемногу развиваться и получает экран. В соответствии с этим экраном я получаю некое освещение снаружи (речь пока не идет о парцуфе, который может совершать зивуг). И благодаря этому освещению снаружи, у меня есть какое-то ощущение духовности — это, скажем, точка в сердце, которая начала развиваться. И я ощущаю в ней некие «флюиды», это пока не свет, то есть, это свет, но светящий издалека, что называется, окружающий свет.

Парцуф появляется, когда это желание получать уже развилось до десяти сфирот и уже может совершать на свой экран зивуг де-акаа, получать аль менат леашпиа или отдавать аль менат леашпиа. Парцуф может быть малым или большим. Парцуф может быть даже зародышем. То есть, неважно, какой у него авиют — шореш, алеф, бет, гимель или далет. Если у него есть работающий экран, то это уже называется парцуф.

Последовательность из пяти парцуфим, выстроенных в соответствии с йуд-хей-вав-хей, называется олам. А кроме этого существует только Творец, Высший свет. В сущности, Творец сотворил черную точку, и по мере развития она становится или сфира, или парцуф, или олам. Она занимает место того, что есть вокруг нее, а это свет — Творец. Итак, мера соответствия этой точки Творцу, чтобы воспринять, занять Его место, называется сфира, парцуф или олам.

Но 10 сфирот внутри парцуф — это ни что другое, как частные свойства парцуфа. Проблема в том, что язык Каббалы очень краток, и поэтому одно и то же слово может означать разные понятия. Когда мы говорим о сфире в парцуфе, то речь идет о некотором исправленном свойстве парцуфа, благодаря которому сфира получает свет, или, другими словами, сфира получает свет благодаря соответствию между ней и Творцом.

…Имя Бо»Н всегда намекает на МА»Н. Понятие МА»Н появляется после разбиения келим. У нас имелись желания с экранами. И эти желания хотели получить весь Высший свет аль менат леашпиа, полагая, что получив аль менат леашпиа весь свет Творца, они сравняются с Творцом (это называется Гмар тикун), но разбились.

Экраны исчезли, и желания остались в состоянии лекабель аль менат лекабель. Поэтому разбиение келим во всех парцуфим мира Некудим и явилось причиной появления МА»Н. Все эти желания после разбиения имеют намерение аль менат лекабель. И все они опускаются все ниже и ниже, до тех пор, пока не одеваются в наши животные тела, и тогда, под воздействием светов свыше, начинают постепенно исправляться.

Свет притягивает человека, постепенно продвигает его, дает человеку все больше и больше желаний, светит ему, притягивая все к большим и большим наслаждениям… Этот процесс и является причиной технического, экономического и культурного прогресса. И так продолжается до тех пор, пока человек не начинает чувствовать, что ему требуется развитие еще в каком-то направлении, выше всего перечисленного — нечто не от мира сего. Ему начинают развивать точку в сердце.

То есть он хочет не просто развить эти разбитые желания, чтобы насладиться ими в простой, обычной форме, он уже желает насладиться ими в высшей форме — аль менат леашпиа. Он видит, что это того стоит. И это называется ло лишма: он видит, что вместо этого мира выгоднее приобрести высший мир, что уж такого есть в этом мире? Там, по-крайней мере, Вечность, Совершенство, гораздо большие наслаждения! А здесь — одни проблемы, и все преходяще…

Так света притягивают келим, побуждая их к исправлению. Пока не приходит ситуация, когда человек на самом деле начинает понимать, что ашпаа, отдача — это самое лучшее. И от ло лишма приходит к лишма, и просит масах. Эта просьба называется МА»Н.

В тот момент, когда человек впервые просит экран, настоящий, истинный масах — намерение аль менат леашпиа; об этом моменте говорится, что человек впервые сам поднимает МА»Н. Впервые происходит действие, направленное снизу вверх. До этого его тянули, как тянут осла — кнутом и пряником, наслаждениями и страданиями. Теперь же он сам, якобы вне этой тяги, просит экран для исправления. Это и называется МА»Н. То есть, теперь он действительно хочет исправить то, что разбилось. Пусть даже четверть грамма, неважно.

…И все последующие исправления в течение 6000 лет, до прихода дней Машиаха…Когда мы окончательно перетянем все желания из аль менат лекабель в аль менат леашпиа. И это будет называться день Машиаха.

…Не что иное, как построение заново всех этих парцуфим до того уровня, на котором они находились прежде, чем аннулировались. Известно, что мир Некудим называется БО»Н, и потому каждое желание, которое мы поднимаем для исправления, то есть, МА»Н, называется именем БО»Н. БО»Н — это обычно некева (женское свойство), хисарон (желание, требующее наполнения.

Света, заново приходящие из Бесконечности, через все ступени, для того чтобы исправить вышеупомянутый МА»Н, называются М»А. Другими словами, просьба об исправлении, приходящая снизу, называется БО»Н, а света, приходящие Свыше, для того чтобы исправить и наполнить кли, дав ему экран, называются М»А. М»А еще называется дающий, целостный, а БО»Н — желание, требующее наполнения, низший, просящий.

«Сам МА»Н и кли, в котором он находится…». Как известно, невозможно, чтобы какая-либо ступень поднялась выше себя самой хоть в чем-то. Допустим, я нахожусь на определенной ступени, скажем, я — мышь. Могу ли я понять человека? Нет. А если я, скажем, растение, то я не могу понять кошку. Другими словами, в природе существуют уровни: неживой, растительный, животный, говорящий (человек). И низшая ступень не может понять высшую. До тех пор, пока в своем развитии не дойдет до нее.

Если мы разовьем мышь, сделав ей инъекцию желания получать, свойственного человеку, то это желание разовьет все системы мыши: разум, сознание, и т.п. таким образом, что мышь станет подобна человеку. Итак, чего же не хватает? Желания получать! И если это желание растет, то есть возможность расти и подниматься по всем этим ступеням.

Если мы хотим подняться к духовному… А что значит подняться к духовному? У нас не хватает разума, не хватает келим, с помощью которых мы ощутим духовное! А наш метод как раз и развивает в нас келим посредством воздействия окружающего света, светящего нам во время учебы. Поэтому мы говорим, в сущности, о том, как сделать из животного человека! Как можно этого достигнуть? Только с помощью окружающего света. И нет никакого другого метода, никакой другой силы!

Итак, если человек находится на определенной ступени, то он не может понять другую, высшую ступень. Подобный процесс мы наблюдаем, например, у детей… Но все мы: и дети, и взрослые, и животные, — находимся в одном и том же мире! И разница, расстояние между нами не столь существенны, как между этим миром и миром Высшим. Расстояние между нами и духовным миром поистине огромно!

Как высший, занимающий место низшего, становится подобным ему, так и низший, поднимающийся к высшему, обязан стать как он. Разница, расстояние в духовном — не что иное как изменение формы. И разве возможно, чтобы низший поднялся к высшему до тех пор, пока форма низшего отличается от формы высшего? А поскольку исправление низшего на его собственной ступени невозможно (высший может исправить его только на своей, высшей ступени), то невозможно исправление БЕ»А на их собственном месте, а только посредством поднятия их к миру Ацилут. То же самое относительно мира Ацилут. И потому на каждой ступени требуется особое кли, способное спуститься к низшей ступени и поднять ее до своего, высшего уровня.

Итак, вопрос в следующем: если низший не может подняться к высшему, а высший не может спуститься к низшему, то каков должен быть посредник, способный перемещаться между ними и связывать их друг с другом?

И это то, о чем говорит Рав: необходимо наличие самого МА»Н и кли, поднимающее его. А иначе как МА»Н низшего сможет подняться к высшей ступени? Если я желаю передать что-либо более высокой ступени, но не нахожусь на ее уровне, как же от меня сможет подняться туда что-либо? Должен существовать некий посредник, который возьмет мой МА»Н и передаст его высшему. И необходимо, чтобы этот посредник мог находиться и во мне, на моей ступени, и на более высокой ступени. Ведь в духовном спуск и подъем осуществляются посредством уподобления формы. А если я, в соответствии со своими свойствами, нахожусь на определенной ступени, то не могу подняться выше до тех пор, пока не приобрету экран высшей ступени. И потому я остаюсь на своей ступени, а высший — на своей. А мой МА»Н может подняться к высшему только при помощи посредника.

Вопрос: Если форма одинакова, может ли быть разница еще в чем-то? Как может быть, что с одной стороны, они будут иметь одинаковую форму, а с другой стороны, один из них высший, а другой — низший?

Это именно то, что он здесь спрашивает! Как может существовать посредник, имеющий как бы свойства, общие для высшего и низшего? Сейчас мы увидим, что это АХА»П высшего. Высший посредством второго сокращения намеренно портит себя в определенной мере, чтобы спустить часть самого себя к низшему, вступить с ним в контакт, и затем поднять определенную часть низшего и начать исправлять его.

А без этого процесса низший ни на что не способен! И потому вся наша работа заключается в том, чтобы связаться с АХА»П высшего, находящимся в нас.

«…Не беременеет женщина в первом соитии, ведь тогда у нее только создается кли. Но с этого момента и далее есть место…» Знай, что задача этого кли — поднятие МА»Н, и описанные рядом первенцы — суть одно и то же. Поскольку невозможно поднять никакой МА»Н иначе как посредством их.

И как мы уже разъяснили там, в каждом МА»Н мы различаем две ступени: ахораим высшего и паним низшего. Как мы уже говорили, АХА»П де-ЗО»Н и Г»Э де-НаРа»Н.

И ахораим высшего всегда называется старшим братом по отношению к паним низшего. И в том же ключе Рав продолжает описывать этот процесс относительно МА»Н де-нуква, поскольку на этом примере можно изучить все остальное. Поэтому он так тщательно разъясняет вопрос о паним и ахораим имени АВА»Я де-БО»Н. Со стороны келим.

Итак, посредник между низшим и высшим — это АХА»П высшего. АХА»П высшего должен исправить себя для того, чтобы проделать все требуемые операции по исправлению низшего. Мы потом будем изучать, как из этого места (из АХА»П) зарождается и затем появляется низший парцуф. Он здесь говорит, что это аналогично процессу, происходящему с решимот, называемыми первенцами, и их сверхвысшим парцуфом.

Г»Э в низшем — это пока не келим, а только решимот. В них есть желание быть исправленными, и они просят: «Исправь меня!». С этой просьбой они обращаются к высшему. Это их единственноежелание. В нем не могут одновременно существовать несколько желаний, ведь тогда это уже не будет называться желанием!

Точно так же происходит и в этом мире: если ты желаешь несколько вещей сразу, это значит, что ты на самом деле ничего не желаешь по-настоящему. И потому должно cуществовать одно-единственное желание, направленное на одну Цель. Желание проанализированное и окончательно выверенное. Что значит окончательно? Это значит, что ты видишь, что не способен достигнуть желаемого и находишься в состоянии «лучше смерть, чем жизнь». Но при этом ты уверен, что получишь желаемое, если только правильнопопросишь! Ты уверен, что высший, к которому ты обращаешься, — добр, что Он желает тебе добра, и только ждет того момента, когда твое желание будет цельным, полным. И как только все эти условия выполняются, появляется истинный МА»Н — молитва.

Конечно, существует множество условий, создающих этот единый МА»Н. Но этот МА»Н един, поскольку ты желаешь только одного,это желание направлено в одну-единственную точку — к слиянию с высшим, к принятию единой с ним формы, к отдаче, к Творцу. Неважно, как это назвать, это все одно и то же.

Для нас пока, быть может, все эти вещи выглядят множеством различных понятий, но в той мере, в которой мы будем прилагать правильные усилия, мы увидим, что все эти понятия собираются в Одно. Потому что кроме творения и Творца нет более ничего! И если ты будешь видеть Его, а не всевозможные разрозненные формы, то у тебя появится МА»Н.

В предыдущих частях мы говорили, что вся действительность состоит из 2 частей: Творца и творения. Творец — это духовная ступень, высшая по отношению к творению, которое является более низкой ступенью. Связь между ступенями в цимцум алеф заключается в том, что малхут более высшего парцуфа превращается в кетер более низшего. При этом никакой связи между ступенями нет. «Ани» (я) превращается в «эйн» (отсутствие меня), это и есть полное, бесконечное прерывание между высшей и низшей ступенями. Подобно тому, как зерно бросают в землю, и пока оно полностью не сгниёт, — не прорастёт росток, не появится что-то новое.

Однако далее, в Цимцум Бет, когда малхут поднялась в бина, между ступенями появилась связь — каждая ступень сократила сама себя, и её нижняя часть спустилась на ступень, находящуюся под ней.

Если в Цимцум Алеф ступени у нас расположены одна под другой — малхут, кетер и есть полное прерывание связи между ними (вверхней части рисунка), то в Цимцум Бет уже есть связь между высшим и низшим — часть высшего находится в низшем. У них появляется общая часть (в нижней части рисунка).

О чём это говорит? О том, что если высший поднимет свою часть к себе обратно, то произойдёт переход из предыдущего состояния — катнут, в новое состояние — гадлут. То есть, возможна ситуация, когда высший поднимается и берёт с собой Г»Э низшего, в этом случае называемые МА»Н.

Потом Г»Э низшего получают Ма»Д и спускаются в низший парцуф. Так исполняется просьба низшего, и он получает свет, находясь на своем месте. То есть, связь между высшим и низшим осуществляется через их совместную часть.

Когда эта совместная часть поднимается Г»Э низшего поднимаются вместе с ней. Низший в это время находится в «тардэма» (в дремоте). Посредством этой совместной части у нас создаются новые келим, которые помогают подняться от основания сулам (духовной лестницы) до её вершины, через все 620 ступеней.

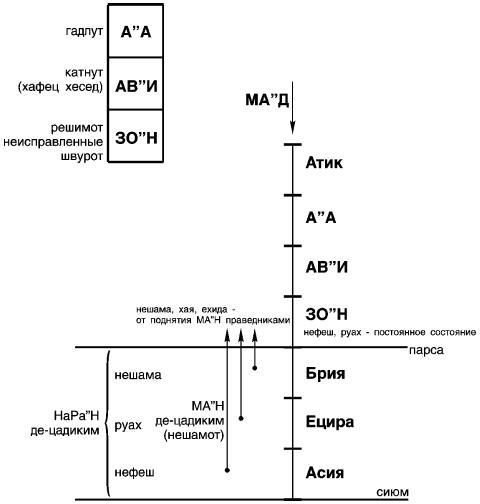

1) В первый раз в каждом из зивугов, происходящих во всем мире Ацилут – от Атик и до Аба ве Има – все еще не было побуждения для поднятия МА”Н (Мейн Нуквин – вод нуквы – молитвы), которые представляют собой выборку мелахим для их исправления.

Почему?

Потому что сверху донизу, до ЗО”Н, все это было ГА”Р дэ-Ацилут: Атик, Арих Анпин, Аба ве Има, включая ИШСУ”Т, включая все их состояния, включая все частные парцуфим, которые могут быть в них – до ЗО”Н дэ-Ацилут, все это ГА”Р дэ-Ацилут, рош (голова) дэ-Ацилут.

А ЗО”Н – это гуф (тело) дэ-Ацилут. Рош дэ-Ацилут стоит напротив головы мира Некудим, в которой не было разбиения. Поэтому рош дэ-Ацилут необходима только для того, чтобы исправить ЗО”Н, а не для исправления самой себя. И потому Бааль Сулам говорит, что здесь еще нет поднятия МА”Н, выборки мелахим для исправления – еще нечего исправлять.

Однако захар (мужская часть) самостоятельно, т. е. без помощи низших, пробуждалась сама по себе к зивугу, поскольку некому было поднять МА”Н – потому что еще не было низших, и об этом сказано: «кад салик берeута» («поднимался неустойчиво…» – арам.), поскольку нуква еще не была выделена, обособлена. То есть еще не было недостатка (желания, требующего своего наполнения), не было поднятия МА”Н, еще не было самостоятельной, выделенной нуквы. А захар сам по себе, без нуквы, создавал этот недостаток и поднимал его.

После парцуфа Има и далее – там уже имеется «недостаток» (желание) от низших, как сказано в следующих главах. И потому не было законченного зивуга между захар и нуква посредством ступеней есод, а только лишь зивуг «бе-рeута» (неустойчивый зивуг).

То есть такой непрочный зивуг. Как происходит там, где нет выделeнной нуквы, – имеется только лишь желание ступени захар построить систему (и об этом шла речь, когда говорилось, что МА”Н поднимается сам по себе, с тем чтобы исправиться, без того чтобы его кто-либо поднимал. И об этом сказано, что «…поднимается по своему желанию, а не по просьбе низших».) Итак, давайте посмотрим, что же такое неустойчивый зивуг.

После второго сокращения, от мира Некудим и далее до нашего мира, каждый парцуф выходит вначале:

-

в состоянии катнут (в малом состоянии), а затем –

-

в состоянии гадлут (в большом состоянии).

Что значит, что захар сам по себе пробуждался к зивугу? Значит, не вследствие поднятия МА”Н, а в соответствии с решимот, которые находятся в экране, как это и было во всех предыдущих парцуфим.

Низший начинается с бины. Еще в четырех бхинот прямого света – ЗА”Т дэ-бина начинает думать, как она может отдавать низшим, то есть в низшем пробуждается недостаток, желание ашпаа, и поэтому низший начинает исправляться.

Итак, до ЗА”Т дэ-бина у нас вообще не идет речь о низшем. Кэтэр, хохма и ГА”Р дэ-бина принадлежат к Высшему. И поэтому связь низшей малхут со всеми свойствами, явившимися ее первопричиной, может быть только до ГА”Р дэ-бина, а не выше. То есть малхут может контролировать саму малхут, З”А, ЗА”Т дэ-бина – там, где есть келим дэ-кабала, ее корни, которые построили ее, – но не выше!

Поэтому и в рош, и в тох, и в соф имеются келим, свободные от воздействия малхут, называемые Гальгальта ве-Эйнаим, и келим, которые могут находиться под воздействием малхут, называемые АХА”П. И тогда, если парцуф находится под влиянием малхут, то он находится под ограничением цимцума, и в нем работают только Г”Э. А если малхут, находящаяся в нем, позволяет это, то он переходит в состояние гадлут, и тогда келим, в которых было влияние малхут во время состояния катнут, «отрываются» от нее и начинают работать так же, как и келим дэ-ашпаа – на отдачу.

Так как бина является корнем малхут, из этого следует разделение обязанностей между ними – назначение каждой из этих двух бхинот. Бина – это желание отдавать, и этим своим желанием отдавать она строит малхут, которая могла бы получать от нее.

Теперь каждый раз, когда малхут хочет получить исправления или получить свет, она всегда может обратиться за этим к бине. Малхут поднимается в бину, чтобы наложить на нее ограничения или потребовать от нее исправлений или наполнения, в зависимости от того что ей необходимо. Так как все, что есть в малхут, все это в конце концов приходит к ней из бины.

Бина прячется внутри малхут, бина вызывает внутри малхут все эти процессы, и поэтому все, что есть в малхут, всегда поднимается только до бины, каждый МА”Н поднимается до ЗА”Т дэ-бина.

После того как Олам Некудим разбился, экран поднимается со всеми оставшимися решимот обратно в рош дэ-СА”Г. Масах дэ-гуф разбившегося Мира Некудим не может подняться в рош дэ-Некудим, то есть он поднимается туда, но там он не может исправить ЗА”Т дэ-Аба вэ Има, так как ЗА”Т дэ-Аба ве Има повреждены, они вызвали разбиение келим. Поэтому, несмотря на то что масах с решимот поднимается к ним, Аба вэ Има никогда уже не могут выйти в гадлут, потому что это сразу бы вызвало разбиение келим, а этого уже не может быть – решимот и весь процесс разбиения келим не позволят Аба ве Има этого сделать.

И поэтому масах, который ничего не может исправить в рош дэ-Некудим, в АХА”П дэ-Аба вэ Има, поднимается в рош дэ-СА”Г. В рош дэ-СА”Г, поскольку это рош, которая находится под ограничением Цимцум Алеф, без всяких ограничений цимцума бэт, туда поднимаются хесронот (недостатки наполнения), решимот и требуют их наполнения.

Тогда рош дэ-СА”Г в соответствии с этим делает зивуг в никве эйнаим – на ступени кэтэр дэ-СА”Г, называемой мецах (лоб), и рождается новая ступень, первая родившаяся после разбиения келим, которая спускается оттуда вниз, в то место, откуда поднимались решимот, и эта новая ступень называется парцуф Атик.

В первый раз в каждом из зивугим, во всех видах зивугим, происходящих во всем мире Ацилут… – а Ацилут весь построен на разбитых келим. То есть он начинает прямо с разбитых келим и говорит, что в самом первом зивуге, который произошел после разбиения келим (швират а-келим).

…все еще не было побуждения для поднятия МА”Н (Мей Нуквин – вод нуквы – молитвы), которые представляют собой выборку мелахим для их исправления.

Нет пока еще того, кто захотел бы поднять МА”Н, – нет того, кто пожелал бы исправиться. Необходимо еще создать для этого все условия. Кли находится в разбитом состоянии, в желании получать ради себя (бе-рацон лекабель аль менат лекабель) – откуда же может у него появиться желание начать отдавать (леашпиа)?

Однако захар (мужская часть – то есть Высший, дающий парцуф) самостоятельно (без помощи нижних) пробуждался сам по себе к зивугу, поскольку некому было поднять МА”Н. То есть без требования от низшего, без его желания наполниться – это желание Высший создавал самостоятельно.

И об этом сказано: кад салик берeута (поднимался неустойчиво), поскольку нуква еще не была самостоятельна, обособлена. У разбитых келим нет пока желания исправиться и стать отдающими.

И только от парцуф Има и далее – от бина и ниже, в Ацилут, находятся уже все желания, требующие своего наполнения, все хесронот – желания наполнения.

И потому не было законченного зивуга между захар и нуква, посредством ступеней есод, а только лишь зивуг бе-рeута (неустойчивый зивуг), как происходит всегда, когда нет самостоятельной нуквы.

2) Но во второй раз… – то есть. после этого первого зивуга, совершенного только за счет одного Высшего, в следующий раз.

…в каждом парцуфе уже было кому поднимать МА”Н. И во время второго возвращения Атик для совершения зивуг с нуква – так как в первый раз Арих Анпин (А”А) был исправлен, выбрав Атик для своего исправления, то поднял МА”Н в Атик. И точно такой же порядок существует на всех остальных ступенях.

СА”Г порождает Атик в малом состоянии (катнут дэ-Атик). После разбиения келим все решимот поднимаются в рош дэ-СА”Г. Рош дэ-СА”Г выбирает самое светлое, самое лучшее решимо и совершает на него зивуг – так рош дэ-СА”Г порождает катнут дэ-Атик.

На рисунке сверху вниз: Галгальта веЭйнаим (Г»Э) и АХА»П парцуфа Атик, после него — Г»Э и АХА»П парцуфа А»А (Арих Анпин)

После этого мы говорим, что Атик, находясь в катнуте, уже сам поднимается в СА”Г с просьбой перевести его в большое состояние – гадлут. И этим он возбуждает зивуг А”Б-СА”Г – Атик обращается к парцуфу СА”Г, а СА”Г должен тогда обратиться к А”Б. И из зивуга А”Б-СА”Г рождается гадлут дэ-Атик. Когда уже есть у нас гадлут дэ-Атик, в его АХА”П содержатся решимот следующего парцуфа – Арих Анпин.

После разбиения келим все решимот поднялись в рош дэ-СА”Г. И рош дэ-СА”Г хранит эти решимот, выбирает из них самое лучшее и на него совершает зивуг. После того как он совершает зивуг и порождает Атик, СА”Г передает Атику весь пакет решимот, и теперь Атик также выбирает из этих решимот следующее самое светлое решимо, и получается решимо, на которое рождается А”А.

Атик достигает большого состояния. В этом состоянии гадлут Атик реализует решимо, которое в нем есть, и порождает катнут дэ-А”А на это решимо. И после этого А”А сам поднимает МА”Н и просит у Атик гадлут. И Атик приводит его тоже в состояние гадлут. В чем причина того, что Атик стремится к большому состоянию? Причина всему – решимот. Решимот дэ-гадлут дэ-Атик возбуждают его и заставляют перейти из катнут в гадлут, из малого состояния в большое.

Вопрос: Так получается, что он выходит в гадлут вроде бы для самого себя? А не для того, чтобы породить нижний парцуф? А если бы парцуф мог породить следующий без того, чтобы выходить в гадлут?

Ты спрашиваешь – заключен ли гадлут Атик в решимот, на которые должен быть рожден А”А? О ком мы говорим? Арих Анпин еще не существует в это время и не может поднять эти решимот, поэтому нет тут подъема решимот сверху вниз – это то, что он объясняет нам. Решимот можно поднять только тогда, когда уже есть катнут. Поэтому я не понимаю вопроса…

Если возникает у нас вопрос, давайте найдем в конце главы раздел «Вопросы и ответы» и посмотрим, с чего он там начинает. И так мы научимся изучать ТЭ”С. Мы, изучая ТЭ”С, идем за Бааль Суламом, и, может быть, он даст нам объяснение, но только через несколько страниц.

Вопрос 106: Какие два вида зивугим есть в парцуфе?

Ответ: Первый зивуг в парцуфе – он для его Ацилута, то есть для катнут парцуфа, и называется также ибур алеф. А второй зивуг парцуфа – для вывода его в гадлут, и происходит только для увеличения парцуфа, а не для его создания и называется также ибур бэт. Глава, которую мы изучаем, называется «Зивугей аСфирот». В ней рассматриваются все возможные связи, которые могут быть между парцуфим.

Бааль Сулам объясняет нам так: есть у нас Г”Э и АХА”П. Внутри этого парцуфа есть еще Г”Э и АХА”П. Внутри следующего – еще один Г”Э и АХА”П. Это постоянное состояние, существующее на лестнице духовных ступеней (сулам а-мадрегот). Что здесь происходит? Допустим, средний парцуф (а средний парцуф – это каждый, кто находится на духовной лестнице, он всегда будет средним). В среднем парцуфе находится верхняя часть нижнего парцуфа, включенная в него, а над ней есть нижняя часть высшего парцуфа, также включенная в средний.

То есть в каждом парцуфе есть еще часть от высшего и часть от низшего – в одном месте сходятся три парцуфа. Это чудо лестницы ступеней, которая была так построена за счет Цимцум бэт. Когда есть даже соприкосновение АХА”П высшего и Г”Э парцуфа, который находится еще ниже, под низшим. Они встречаются в центральном парцуфе.

Теперь возникает вопрос: как осуществляется связь между этими парцуфим в различных их состояниях? Он говорит нам так: все парцуфим находятся в состоянии катнут. Что затем происходит с ними? И кроме того, может быть, что какие-то парцуфим уже созданы и находятся в катнут, а какие-то еще не созданы, и есть от них только решимот. И эти решимот составляют цепочку решимот, как в гене, допустим. То есть или это еще решимот, или это уже парцуфим, которые были созданы согласно этим решимот.

И что же дальше происходит? Парцуф находится в катнут, затем он поднимает МА”Н в высший от него парцуф с просьбой перевести его в гадлут – т.е. просит дать ему силу экрана, достаточную для того, чтобы он мог привести в действие АХА”П. Там, в высшем, он раскрывает (присоединяет к себе) свой АХА”П, который после падения находится внутри нижней ступени. Как он это делает? Он может задействовать свой АХА”П не за счет того, что поднимается в высший, а за счет той силы, которую он просит у высшего. Каким образом? Путем спуска малхут (хей тата) из эйнаим в пэ.

Сверху в парцуф, находящийся в катнут, приходит свет А”Б-СА”Г и опускает масах из его никве эйнаим в пэ. И таким образом, парцуф переходит из катнут в гадлут. Но МА”Н ступени нижнего парцуфа, находящегося в среднем, поднимается с ним вместе. Если парцуф просит: «Дай мне силы задействовать мой АХА”П», – так как поскольку его АХА”П всегда находится вместе с Г”Э нижнего, то Г”Э нижнего тоже находится внутри МА”Н и просит силы для того, чтобы использовать свои Г”Э.

Таким образом, получается, что любой парцуф, который что-то просит, включает внутри своей просьбы еще и просьбу от более нижнего парцуфа. Это следует из строения ступеней. Поэтому он говорит, что тот, кто поднимается из малого состояния в большое и просит силу для своего АХА”П, то вместе с этим он просит и силы для Г”Э низшего.

Когда парцуф поднимает МА”Н в высший над ним с просьбой о гадлут и раскрывает свой упавший АХА”П посредством спуска малхут из никве эйнаим в пэ, тогда МА”Н более нижнего парцуфа поднимается вместе с ним. Главное здесь – это высший, который хочет гадлут, а МА”Н низшего присоединяется к нему. Потому что это общий закон: АХА”П каждой ступени включает в себя Г”Э низшего. И из этого получается, что в каждом подъеме МА”Н содержатся три ступени вместе, поскольку высший поднимает свой АХА”П в сверхвысший и берет с собой Г”Э своего низшего, которые присоединены к его АХА”П. И находятся эти два вида МА”Н в сверхвысшем парцуфе.

Итак, получается у нас: сверхвысший, например СА”Г, в который поднялись решимот дэ-АХА”П дэ-Атик с просьбой о гадлут, и решимот Г”Э дэ-А”А, которые присоединены к АХА”П дэ-Атик. И тогда в СА”Г есть и решимот дэ-Атик, и решимот дэ-А”А – три парцуфим или решимот от парцуфим находятся в одном месте.

Однако ступень, которая рождается на добавочные решимот от низшего, например Г”Э дэ-А”А, не может получать тот же уровень, так как нижний не может получить ничего от сверхвысшего, потому что каждая ступень обязана получать только от следующей, высшей для нее самой.

Что это значит? Есть у меня три ступени. Самая высшая ступень исправлена совершенно, находится в состоянии гадлут и может дать все, что просят у нее. Следующая за ней низшая находится в состоянии катнут. Еще более низшая ступень вообще не существует, от нее есть только решимот. Тогда понятно, что в соответствии с правильным порядком первым должен выйти АХА”П самого высшего, а затем уже породить Г”Э нижнего.

СА”Г находится в совершенном состоянии – все, что просят у него, все будет получено. Затем должны находиться у нас Г”Э и АХА”П дэ-Атик – это парцуф Атик. Следующий – Арих Анпин, его Г”Э. Есть у нас сейчас реально только Г”Э дэ-Атик. Все остальное – это только решимот. Атик поднимает МА”Н в СА”Г и просит гадлут. То есть он просит: «Дай мне силы для моего АХА”П, чтобы я стал большим, а когда я стану большим, я также смогу породить катнут дэ-А”А. В СА”Г поднимаются решимот АХА”П дэ-Атик и решимот от Г”Э дэ-А”А вместе.

Почему вместе? Потому что они находились на одном уровне, находились вместе, поэтому вместе и поднимаются. Но когда получают силу от СА”Г, то сначала начинает действовать АХА”П дэ-Атик, то есть создается гадлут для Атик, а когда Атик становится большим (в малом состоянии он не мог родить), тогда он порождает Г”Э дэ-А”А. Это очень простое действие.

Вопрос: Откуда парцуф Атик, который родился в катнут, знает, что ему нужно достичь гадлут?

Откуда ты знаешь, что тебе делать в каждое последующее мгновение? Откуда ты знаешь, что случится в будущем? Не знаешь? А как же ты что-то делаешь? Ты совершаешь действие, и из этого получается какой-то результат. Ты не совершаешь действие после того, как что-то случилось. Наоборот, ты сначала делаешь, и от этого что-то случается. Так откуда ты знаешь, что тебе делать? Как ты можешь увидеть будущее? Не можешь? Так почему же ты поступаешь правильно? Потому что есть у тебя решимот. И эти решимот пробуждаются внутри тебя и диктуют тебе, что в точности ты должен проделать.

После разбиения келим все решимот поднялись в рош дэ-СА”Г. Рош дэ-СА”Г выбирает самое светлое, самое лучшее решимо и рождает на него катнут дэ-Атик. И все решимот переходят в Атик, находящийся в малом состоянии. Катнут дэ-Атик теперь выбирает следующее, самое светлое решимо – это решимот на его гадлут. Но вместе с тем, когда он выбирает решимот на свой гадлут, на свое следующее состояние, которое было бы самым лучшим и самым близким для него, на это его решимот оказываются прилеплены и решимот для Г”Э более нижнего парцуфа.

Получается, что Г”Э дэ-Атик уже находятся с экраном. Внутри этого рацон лекабель, исправленного экраном, есть решимот на его АХА”П вместе с решимот на Г”Э дэ-А”А. Присутствуют два вида решимот. И они начинают теперь просить: «Дай нам силы, мы хотим совершить действие по отдаче». Эта просьба поднимается в СА”Г, и она называется МА”Н. И СА”Г в ответ на эту просьбу дает силу. От той силы (света А”Б-СА”Г), которую дает СА”Г, масах опускается из никве эйнаим дэ-Атик в пэ дэ-Атик, и тогда Атик получает гадлут. После того как он получает гадлут, он может создать Г”Э дэ-А”А.

Вопрос 107: Какие два вида зивугим возникают при подъеме МА”Н?

Когда парцуф поднимается для того, чтобы попросить гадлут… Атик желает выйти в гадлут.

…Поднимая МА”Н в высший для него парцуф… Высший для него – это СА”Г.

…И раскрывает там свой упавший АХА”П тем, что опускает хей-тата из эйнаим; когда хей-тата в Атик опускается из эйнаим в пэ, это значит, что вместо малого состояния он достигает большого. Как он этого достигает? Тем, что приходит к нему свет А”Б-СА”Г. Он просит высшего: «Дай мне силу», – и эта просьба называется МА”Н. СА”Г обращается к парцуфу А”Б и приводит к Атику свет А”Б-СА”Г. Свет А”Б-СА”Г опускает малхут из бины обратно в пэ. Это называется, что парцуф достигает большого состояния.

Однако МА”Н низшей ступени поднимающегося парцуфа поднимаются с ним вместе. Что такое низшая ступень поднимающегося парцуфа? Это Г”Э, включающая внутри себя МА”Н от АХА”П поднимающегося парцуфа – от МА”Н дэ-АХА”П дэ-Атик.

Поскольку это общий закон, что АХА”П каждой ступени включены в Г”Э низшего парцуфа этой ступени. Какой общий закон? АХА”П каждой ступени – например, в нашем случае АХА”П дэ-Атик – заключены внутри Г”Э нижнего, то есть в А”А, и вместе составляют одну ступень.

И поэтому получается, что в каждом подъеме МА”Н заключены на самом деле три ступени вместе. Так как высший, поднимаясь со своим АХА”П в сверхвысший… То есть Атик, который поднимается с решимот своего АХА”П в сверхвысший – в рош дэ-СА”Г.

…Берет с собой Г”Э своего низшего… То есть берет с собой решимот Г”Э дэ-А”А.

…Которые присоединились к его АХА”П. Пока еще только решимот, еще нет у него самого АХА”П – он находится в катнут.

…И находятся два вида МА”Н в сверхвысшем. В СА”Г есть, после всего этого, два вида МА”Н – две просьбы. Каких? На АХА”П дэ-Атик и на Г”Э дэ-Арих Анпин.

Однако нижний не может получить ступень, которая рождается вследствие добавления МА”Н от его Г”Э. Это значит, что не могут за один раз родиться из рош дэ-СА”Г дополнение к Атик (его АХА”П) и Г”Э дэ-А”А, а сначала рождается гадлут дэ-Атик, и лишь затем – катнут дэ-А”А. Есть определенный порядок выполнения.

Нижний не может получить ничего от сверхвысшего (есть определенный порядок ступеней), поскольку каждая ступень обязана получать только от своего высшего. Несмотря на то что этот МА”Н, который поднимается в рош дэ-СА”Г, состоит из двух МА”Н: от АХА”П дэ-Атик и от Г”Э дэ-А”А, и они оба должны получить от СА”Г наполнение, то есть силу, которую они просят, выполнение этого внизу происходит в два этапа: сначала Атик достигает большого состояния, а лишь затем он порождает катнут дэ-А”А. Так как есть порядок ступеней, и «не может такого быть, чтобы сын родился до того, как отец стал большим».

Вопрос: Почему же тогда решимот поднимаются вместе, а не в два приема в том же порядке?

Решимот не могут подниматься порознь, потому что они находятся на одной ступени – АХА”П дэ-Атик, и Г”Э дэ-А”А находятся в катнут, они еще не реализованы, они еще не родились, а находятся в катнут в виде решимот на одной ступени. И поэтому поднимаются вместе. Когда поднимается решимо АХА”П дэ-Атик, вместе с ним поднимается и решимо на Г”Э дэ-А”А, так как они приклеены одно к другому.

Вопрос: Но ведь решимот не могут быть малые и большие?

Решимот не могут быть малые и большие, но есть решимот на катнут, а есть на гадлут. Когда получают силу от рош дэ-СА”Г на выполнение просьбы, то сначала выполняется просьба на решимот дэ-АХА”П дэ-Атик, а затем просьба на решимот дэ-Г”Э дэ-А”А.

И поэтому каждая ступень обращается с высшим по правилу – «старший сын» получает вдвойне, то есть когда после этого спускается высший на свое место. Это называется старший сын получает вдвойне. Что это значит? Старший сын – это тот, кто больше из этих двух – из этих двух МА”Н, и это Атик. Поэтому решимот дэ-Атик, когда поднимаются в рош дэ-СА”Г, получают там МА”Н для себя и также для А”А. А”А – младший брат, а Атик – старший брат. Поэтому Атик (старший сын) берет за двоих: для самого себя, чтобы достичь большого состояния, а также для того, чтобы породить катнут А”А. Это закон, что старший сын должен получить вдвойне. Из этого берет свое начало закон, что если есть раздел наследства, то старший сын должен получить в два раза больше остальных, как написано в Торе.

Что это значит – вдвойне? Сначала он берет вдвойне, а после этого отдает нижнему парцуфу половину из того, что получил.

Когда же спускается высший обратно на свое место, тогда совершает он в своем теле зивуг на Г”Э низшего, которые присоединены к нему. То есть «после того, как высший спускается на свое место», Атик «получает силу от СА”Г и спускается на свое место, «и совершает в своем теле зивуг на Г”Э нижнего» – то есть зивуг на решимот Г”Э нижнего, присоединенные к его АХА”П.

И в этот раз формируется только зародыш нижнего. То есть нижний начинает уже свое существование – реализует свои решимот. И величина нижнего – НаРаНХаЙ дэ-нэфэш.

Но есть два зивугим на Г”Э нижнего. Первый: то, что реализует низший, когда поднимает вместе со своим высшим МА”Н в сверхвысший парцуф, – и это называется первый зивуг на МА”Н, или первые МА”Н. Когда СА”Г совершает зивуг на МА”Н дэ-Г”Э дэ-Арих Анпин – это называется зивуг на первые МА”Н.

Что означает, что происходит он на третьей ступени – на ступени, которая выше этих двух. А”А – первая ступень, Атик – вторая ступень, а СА”Г – третья ступень.

И поэтому в этом первом зивуге МА”Н еще не реализуются в рош дэ-СА”Г. А второй зивуг на МА”Н (де-Г”Э дэ-А”А) происходит в его высшем (в Атик), как это должно быть в соответствии с порядком ступеней. И поэтому во втором зивуге он (А”А) уже получает свет НаРаНХаЙ зародыша. И выясняется, что нет МА”Н в духовных мирах, которые бы не должны были подниматься два раза: первый раз в сверхвысший и еще не оформляясь в парцуф, и второй раз в высший – и тогда уже формируясь в зародыш.

Решимот дэ-Г”Э дэ-А”А приклеены к решимот дэ-АХА”П дэ-Атик. Это значит, что после того, как разбился парцуф Олам Некудим и его решимот поднялись в рош дэ-СА”Г, в этих решимот существует определенный порядок того, как должен родиться следующий парцуф, который называется олам Ацилут. И так происходит все время. Это началось еще с Гальгальта. Даже еще раньше – с малхут дэ-Эйн Соф. Все начало рождаться на решимот малхут дэ-Эйн Соф. Решимот – это внутренняя информация, которая есть у нас. После того как ослаб экран и свет ушел из парцуфа, экран поднимается в пэ дэ-рош вместе с решимот.

Вопрос: Но почему эти решимот оказались склеенными? Они что, были соединены друг с другом еще до того, как поднялись в пэ дэ-рош?

Потому что есть у нас закон второго сокращения (цимцум бэт), который действует на все решимот, на все парцуфим, поэтому все решимот упорядочены в соответствии с законом цимцум бэт. На любой ступени каждое решимот следует за самым близким к нему решимот, но между ними существует связь цимцум бэт – что только решимот Г”Э раскрываются, а решимот дэ-АХА”П скрыты. Если это непонятно, я готов возвращаться к этому еще тысячу раз – это очень важные вещи.

Есть у нас малхут дэ-Эйн Соф. В ней уже есть все желания. Эти желания хотят чего-то, не важно как – аль менат лекабель или аль менат леашпиа. Это не важно сейчас, как именно, но желание хочет своего наполнения. После того как желания наполнились, произошел цимцум – и желания опустошились, но в них остались решимот от наслаждений, которые были в них прежде. Эти решимот желают наполнения. То есть желание с решимот уже знает, чего оно хочет, и начинает создавать всю эту систему.

Есть много видов решимот. Есть решимот о том, что был свет. Есть решимот о том, что был стыд получения. Есть решимот о том, что произошел Цимцум. И теперь есть мне о чем подумать, имея все эти решимот. Я думаю и прихожу к решению, что я хочу получать аль менат леашпиа. Как это сделать? Должен быть у меня экран. И я прошу у света силу построить экран и получаю ее. И в соответствии с решимот о том, как я был когда-то наполнен в мире Бесконечности, я делаю расчет – как из того света, который наполнял меня, я могу получить только часть, но зато аль менат леашпиа. Делаю расчет на решимот и порождаю парцуф Гальгальта.

Без решимот человек невменяем – он не знает, как двинуть рукой, не знает, о чем ему думать. Простое желание без решимот похоже на младенца (но и это плохой пример, потому что даже у младенца полно решимот) – но, допустим, он похож на младенца, который только лежит и дергает руками и ногами, не зная, что ему делать.

Так именно в соответствии с решимот рождаются новые состояния малхут дэ-Эйн Соф. Одно за другим, одно за другим…

Когда происходит Цимцум бэт, то на все решимот начинает действовать правило: не может быть теперь создан никакой парцуф, или произойти процесс, на который не распространялись бы законы Цимцум бэт. Поэтому вместо прежнего порядка, когда решимот были упорядочены в цепочку – вышла Гальгальта, после нее А”Б, после него СА”Г, они рождались по определенному правилу, когда малхут высшего становилась кэтэром низшего. А теперь происходит не совсем так: малхут высшего уже не может быть кэтэром низшего, так как ею вообще запрещено пользоваться. Малхут поднялась в бину. Так получается, что как будто малхут, которая стоит в бина высшего, связана с кэтэром низшего. То есть частью решимот пользуются, а частью решимот запрещено пользоваться – решимот дэ-АХА”П. Это то, что происходит у нас, начиная с цимцум бэт и после него.

То есть та же самая малхут дэ-Эйн Соф, которая воплотила себя во время Цимцум алеф во всех парцуфим мира Адам Кадмон и в Некудот дэ-СА”Г, сейчас, после того как смешиваются Некудот дэ-СА”Г с НЕХ”И дэ-Гальгальта и заражаются от нее желаниями, – теперь малхут дэ-Эйн Соф видит, что нельзя ей пользоваться всеми решимот, которые у нее остались. Часть решимот она уже воплотила в предыдущих парцуфим. Но из той части, что она еще не воплотила, может она использовать только часть – только Г”Э. А решимот дэ-АХА”П запрещено ей использовать – иначе это будет аль менат лекабель.

И это закон, который она накладывает на все решимот. Что такое цимцум бэт? Это значит, что все решимот, которые у меня остались еще не воплощенными и которые я должен использовать до Гмар Тикун, я могу использовать из них только Г”Э, но не АХА”П. Это называется цимцум бэт – ограничение на использование решимот!

И это значит, что цепочка решимот теперь смотрится по-другому. Только решимот на Г”Э видны в этой цепочке ДНК, а решимот на АХА”П спрятаны, они находятся внутри, так как ими нельзя пользоваться. Это цепочка, состоящая из желаний, которые еще не реализовались. И для того чтобы нам было понятно, как при всем при этом, использовать АХА”П или не использовать АХА”П, так как Г”Э не цель творения, для этого сверху делают разбиение на все оставшиеся решимот. Для того чтобы в самих решимот уже был заложен закон, как нельзя использовать настоящий АХА”П и как использовать АХА”П дэ-алия. Для этого делается швира (разбиение).

Нам нужно придавать большую важность решимот. Потому что это внутренняя информация, на основе которой построено все… Нет недостатка в силах – есть Высший свет из Эйн Соф, который готов исправить и наполнить собой все. Задача только в том, чтобы каждый раз обработать решимот в правильной форме для данного конкретного действия. И не больше того… В конце концов, все, что я ощущаю, и все, что я хочу, это называется решимот. И должен я решить, какой частью запрещено мне пользоваться, а какой можно, и каким образом. Самая важная работа – это работа с решимот. А остальное – это уже только выполнение, в котором нет ничего сложного…

Итак, все решимот после цимцум бэт, после швира, упорядочены по этому принципу – Г”Э, затем АХА”П, на АХА”П одеваются Г”Э нижнего, на АХА”П одеваются Г”Э еще более нижнего – и т.д. Я сейчас говорю о решимот, а не о парцуфим. Пока еще нет парцуфим. То есть когда после разбиения келим решимот поднимаются в рош дэ-СА”Г, таким образом я записываю там в рош дэ-СА”Г: решимот алеф/шорэш + цимцум бэт. Что под этим подразумевается? То, что все решимот упорядочены именно в такой форме.

Когда рош дэ-СА”Г выбирает самое тонкое решимо, совершает на него зивуг дэ-акаа, понятно, что порождает только Г”Э, потому что ему можно использовать из решимот первого парцуфа только решимот на Г”Э. Его он и порождает – это называется катнут дэ-Атик. А мы сейчас обсуждаем, как случилось, что Атик достиг большого состояния и породил Арих Анпин.

Есть у нас парцуф Г”Э дэ-Атик – Атик в малом состоянии. И есть у нас решимот на АХА”П дэ-Атик и решимот на Г”Э дэ-А”А. Оба эти решимот из-за того, что они связаны друг с другом, поднимаются с помощью Г”Э дэ-Атик в рош дэ-СА”Г, получают силы, затем возвращаются на свои места. Сначала Атик достигает большого состояния, задействует свой АХА”П. А затем его АХА”П порождает катнут дэ-А”А. Это значит, что старший сын, в данном случае – Атик, получает от СА”Г вдвойне, две силы: силу для того, чтобы самому достичь большого состояния, и также силу для того, чтобы родить А”А. И не путать, когда говорится о решимот и когда говорится уже о парцуфим!

Вопрос: Что это значит: решимот хотят наполнения?

Решимот – это еще не реализованное желание. Я хочу чаю. Как это получается? Есть внутри меня желание, что я хочу этого – как бы внутри меня есть память о том, что существует такое наслаждение. Что такое решимот? Это свет…

Каким образом мы можем вспоминать о разных вещах, например о чае, так, что помним и чувствуем их вкус? Разве остается у меня в мозгу немного чая? Не остается ничего. Но все духовные наслаждения заключены в свете, он окружает нас и светит нам издали, не проникая внутрь, поскольку нет у нас еще экрана. Когда он светит мне снаружи, он пробуждает во мне желание получить его – и это называется решимо. То есть то, что остается в парцуфе после ослабления экрана, – это связь между экраном, который ослаб, и светом, который наполнял парцуф посредством этого экрана. Эта связь остается. И тогда свет, который светит извне на то, что осталось во мне от экрана, называется решимо.

Решимо предназначено для того, чтобы заставить экран действовать. А если экрана нет, то решимо подталкивает общий парцуф к поиску, к подъему МА”Н – к выполнению своей задачи, к реализации решимот… Без решимот нет ничего… И кроме решимот нет ничего… Творец создал рацон лекабель. Решимот остаются от предыдущих процессов. Работа с решимот – построение экрана в соответствии с решимот, – в этом вся наша работа.

3) Потому что никогда нет никого, кто бы поднял Мей Нуквин (воды Нуквы) с первого раза, кроме сыновей, которые уже вышли в мир и исправились. Они были сначала в виде решимот, а сейчас есть у них Гальгальта вэ-Эйнаим (Г”Э), и теперь они просят у высшего силы задействовать АХА”П, чтобы стать большими, получать ради отдачи.

И каждый, кто ниже товарища, называется его сыном, и поднимает к нему (своему отцу) воды нуквы. И постарайся это хорошо понять. Таким образом, ЗО”Н – «сыновья» Аба вэ Има (АВ”И), и в первый раз АВ”И совершили зивуг над ними (над решимот ЗО”Н, когда ЗО”Н еще не существовали), как написано: «И человек не обрабатывает землю» – то есть сам еще не может ничего сделать.

И во второй раз, когда уже исправился ЗО”Н в Г”Э, родившегося от АВ”И и существовующего самостоятельно, тогда ЗО”Н поднимает МА”Н в АВ”И самостоятельно, навечно, и невозможен никакой зивуг без поднятия вод нуквы.

Все зивугим, которые могут совершаться в высшем, осуществляются только в том случае, если нижний является причиной их совершения.

Проблема при чтении текста в том, что каббалисты вообще-то не заботятся дать определение различия между понятиями парцуф и решимот. Бааль Сулам говорит: «ЗО”Н не может поднять Мэйн Нуквин». Непонятно – почему. Видимо, нужно понимать, что он еще не существует, что есть только решимот, что АВ”И совершает этот зивуг сам и т. д. То есть нужно все время смотреть – говорится ли о парцуфе, который еще не существует, или уже существует, или существует, но только в виде его решимот.

Нет никого, кто бы поднял воды нуквы с первого раза, кроме сыновей. И каждый, кто ниже товарища, называется его сыном, потому что поднятие МА”Н от нижнего к высшему действует во всех парцуфим А”К (мира Адам Кадмон) и АБЕ”А (Ацилут, Брия, Ецира, Асия) – то есть все зависит от нижнего. Так построена система миров.

И это всегда так. И суть в том, что эти МА”Н включают в себя все стадии, которые появились в мире Некудим и были отменены, а также упали в нечистые миры БЕ”А во время разбиения сосудов (швират а-келим), и они – ахораим трех первых парцуфим: Кэтэр, Аба вэ Има и ИШСУ”Т, вместе с ЗА”Т каждого от его ГА”Р, и до последней его сфиры, которая разбилась.

Известно также, что все силы и повреждения, которые получили высшие, обязаны находиться в нижнем от них.

Что это значит? Все повреждения, все нехорошие вещи, которые есть в высшем, несомненно, находятся и в нижнем. Так как в принципе что делает высший? Высший делает скрытие по отношению к нижнему все больше и больше. Так идут ступени сверху вниз. Поэтому все повреждения, как он говорит: «Все силы и повреждения, которые есть в высшем», то есть вещи нехорошие, «обязаны находиться в нижнем». Вещи хорошие – не обязаны.

В связи с этим находим, что помимо известного правила, где нижний определяется как половина высшего парцуфа по той причине, что АХА”П высшего, который оказался за пределами высшего из-за того, что «хэй тата» (малхут) присоединилась к Никвей Эйнаим его и упали на нижнюю ступень (например, ахораим точки Кэтэр в Некудим, которые являются АХА”П, упали и оделись в пнимиют (во внутреннюю часть) АВ”И, а ахораим АВ”И упали и оделись в пнимиют (в Г”Э) ИШСУ”Т, и т. д. по такому же принципу.

И кроме того, определено, что ахораим всех девяти первых сфирот (т.е. все АХА”П), по отношению к нижним, находятся в их малхут, – т.е. в малхут, например, находится не только АХА”П от есод, а также все АХА”П от всех девяти первых сфирот.

А все ахораим всех высших парцуфим также находятся в нижних по отношению к ним. Т.е. все недостатки, которые есть во всех высших ступенях, всегда находятся в нижнем. Какой бы парцуф мы ни взяли, все, что есть в высшем: его недостатки, ограничения – все находится в нижнем, иначе он не будет нижним.

Таким образом, келим, которые упали до конечной точки всех ступеней, т.е. до малхут БЕ”А, содержат в себе различные ахораим от всех парцуфим Олам Некудим, которые упали и разбились во время разбиения келим. И они (то есть эти ахораим) «одеты» там (внутри самой нижней ступени – малхут дэ-Асия) друг в друга.

И из этого следуют два правила в вопросе о МА”Н:

Первое правило – ахораим каждого высшего находятся только в его нижнем.

Мы изучали, что находятся также в самом нижнем всех ступеней. То есть что он хочет сказать?

Что ахораим каждого высшего находятся только в его нижнем. И смысл этого в том, что с силы начала Ацилута парцуфим Некудим, а именно во время их катнута, когда каждая ступень была расколота и поделена на две половины, по причине подъема малхут в Эйнаим, и не осталось в теле ступени ничего, кроме Г”Э, тогда АХА”П спустились и стали внутренней частью на ступени, которая ниже их.

АХА”П высшего падают внутрь нижнего, и они намного больше нижнего, несмотря на то что у нижнего могут быть Г”Э и света нэфэш и руах, а у АХА”П высшего нет даже этих, соответствующих его ступени светов, но по отношению к нижнему – есть у него намного больше, чем у нижнего, только по отношению к себе он находится в катнуте. Его АХА”П не получают того, что им положено.

Например, АХА”П ступени Рош спустился из рош дэ-Некудим и стал внутренней частью ХАГА”Т дэ-Некудим. ХАГА”Т дэ-Некудим – это их Г”Э, которые находятся выше парса, от «пэ АВ”И» и до парса.

И поэтому парцуф ХАГА”Т считается нижней половиной парцуф рош, так как в нем находятся ахораим (обратная сторона) рош, а именно – его АХА”П Аба вэ Има или ИШСУ”Т.

Однако если парцуф Некудим находится в состоянии гадлут, – возвращаются эти половины ступеней (т.е. ахораим) на свои места, поднимаясь в высший и соединяясь с ним (со своими Г”Э) под влиянием силы свечения от зивуга А”Б – СА”Г, раскалывающего и отменяющего границу Цимцум Бэт, находящуюся в парса, и тогда хэй тата возвращается и спускается из эйнаим – в пэ, как вначале.

Отменяется Цимцум Бэт, и малхут, которая была в бине, возвращается на свое место.