4.3. Экологические пирамиды. Правило Линдемана. Трофическая структура биоценоза; продуктивность экосистем

Ни один организм в природе не существует вне связей со средой и другими организмами. Эти связи – основное условие функционирования экосистем. Через них, как было показано выше, осуществляется образование цепей питания, регулирование численности организмов и их популяций, реализация механизмов устойчивости систем и другие явления. В процессе взаимосвязей происходит поглощение и рассеивание энергии и, в конечном счете, осуществляются средообразующие, средоохранные и средостабилизирующие функции систем.

Подобные экосистемные связи обусловлены всем ходом эволюционного процесса. По этой причине и любое их нарушение не остается бесследным, требует длительного времени для восстановления. В связи с этим экологически обусловленное поведение человека в природе невозможно без знакомства с этими связями и последствиями их нарушения. Целесообразно выделять взаимосвязи и взаимоотношения организмов в природе (экосистемах) как различные понятия.

Взаимосвязи организмов. Взаимосвязи обычно классифицируются по «интересам», на базе которых организмы строят свои отношения.

Самый распространенный тип связей базируется на интересах питания. Такие связи носят название пищевых или трофических (греч. трофо – питание). В данный тип связей выделяется питание одного организма другим или продуктами его жизнедеятельности (например, экскрементами), питание сходной пищей (например, мертвым органическим веществом). Этим типом связей объединяются растения и насекомые, опыляющие их цветки. На базе трофических связей возникают цепи питания.

Связи, основанные на использовании местообитаний, носят название топических (греч. топос – место). Например, топические связи возникают между животными и растениями, которые предоставляют им убежище или местообитание (насекомые, прячущиеся в расщелинах коры деревьев или живущие в гнездах птиц. При этом растения, поселяющиеся на стволах деревьев (но не паразиты). Не только трофическими, но и топическими отношениями связаны паразиты с организмами, на которых они паразитируют.

Следующий тип связей носит название форических (лат. форас – наружу, вон). Они возникают в том случае, если одни организмы участвуют в распространении других или их зачатков (семян, плодов, спор). Животными это распространение может осуществляться как на наружных покровах, так и в пищеварительном тракте.

Выделяют также тип связей, которые носят название фабрических (лат. фабрикатио – изготовление). Для них характерно использование одними организмами других или продуктов их жизнедеятельности, частей (например, растений, перьевого покрова, шерсти, пуха) для постройки гнезд, убежищ и т.п.

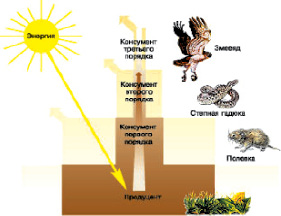

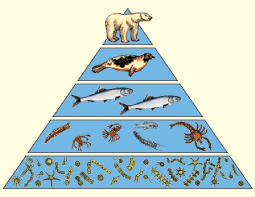

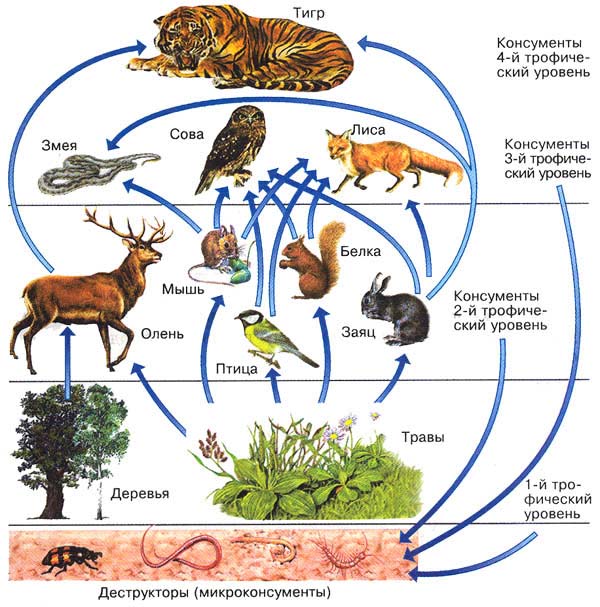

Трофический уровень – это место каждого звена в пищевой цепи. Первый трофический уровень – это продуценты, все остальные – консументы. Второй уровень – растительноядные консументы; третий – плотоядные консументы, питающиеся растительноядными формами; четвертый – консументы, потребляющие других плотоядных и т.д.

Энергетические затраты связаны прежде всего с поддержанием метаболических процессов, которые называют тратой на дыхание, меньшая часть идет на рост, а остальная часть пищи выделяется в виде экскрементов. В конечном итоге, вся эта энергия превращается в тепловую и рассеивается в окружающей среде, а на следующий более высокий трофический уровень передается не более 10 % энергии от предыдущего.

Трофические цепи экосистем сложно переплетаются, образуя трофические сети. Например, явление «трофического каскада» (по П. Митчеллу, 2001): морские выдры питаются морскими ежами, которые едят бурые водоросли, уничтожение охотниками выдр привело к уничтожению водорослей вследствие роста популяции ежей. Когда запретили охоту на выдр, водоросли стали возвращаться на места обитания.

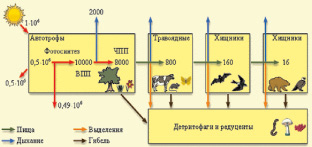

Рис. 15. Поток энергии через типичную пищевую цепь

Значительную часть гетеротрофов составляют сапрофаги и сапрофиты (грибы), использующие энергию детрита. Поэтому различают два вида трофических цепей: цепи выедания, или пастбищные, которые начинаются с поедания фотосинтезирующих организмов, и детритные цепи разложения, которые начинаются с остатков отмерших растений, трупов и экскрементов животных. Итак, поток лучистой энергии в экосистеме распределяется по двум видам трофических сетей. Конечный итог: рассеивание и потеря энергии, которая, чтобы существовала жизнь, должна возобновляться (рис. 15, 16).

Рис. 16. Поток энергии через пастбищную пищевую цепь. Все цифры даны в кДж на метр в квадрате умноженное на год

Прямые пищевые связи типа растение ? фитофаг ? зоофаг ? паразит объединяют виды в цепи питания или трофические цепи, члены которых связаны между собой сложными адаптациями, обеспечивающими устойчивое существование каждой видовой популяции (рис. 17).

В экосистеме выделяют 2 типа цепей: пастбищные и детритные. Процессы, связанные с синтезом и трансформацией живого органического вещества в трофических взаимоотношениях, носят название цепей выедания или пастбищных цепей. Процессы деструкции и минерализации органических веществ выводятся в отдельный блок трофической структуры и называются цепями разложения или детритными цепями. Минерализация и деструкция органики практически происходят на всех трофических уровнях: и растения, и животные в процессе метаболизма редуцируют органическое вещество до СО2 и воды.

Детритные цепи начинаются с разложения мертвой органики особыми группами консументов – сапрофагами. Животные – сапрофаги механически, а отчасти и химически разрушают мертвое органическое вещество, подготавливая его к воздействию редуцентов. Активное участие в разложении мертвого органического вещества принимают почвенные беспозвоночные животные (членистоногие, черви) и микроорганизмы. Разложение может происходить по следующей схеме: бактерии, грибы ? детрит ? насекомые, хищники. Таким образом, на уровне консументов происходит разделение потока вещества по разным группам потребителей: живое органическое вещество следует по цепям выедания, а мертвое – по цепям разложения (рис. 18).

В круговорот веществ в экосистеме часто добавляются вещества, попадающие сюда извне, которые концентрируются в трофических цепях и накапливаются в них – происходит их биологическое накопление. Ю. Одум (1975) приводит пример биологического накопления ДДТ при опылении комаров на болотах п-ова Флорида: при опылении даже концентрациями ДДТ значительно ниже дозы, смертельной для рыб, оказалось, что благодаря многократному поглощению с начала детритной цепи, яд накапливался в жировых отложениях рыб и рыбоядных птиц. И хотя накопившаяся доза у птиц была не смертельна для них, ДДТ препятствовал образованию яичной скорлупы: тонкая скорлупа лопалась еще до развития птенца. Таким образом, биологическое накопление надо учитывать при поступлении в среду любых, даже очень малых, количеств загрязнителей.

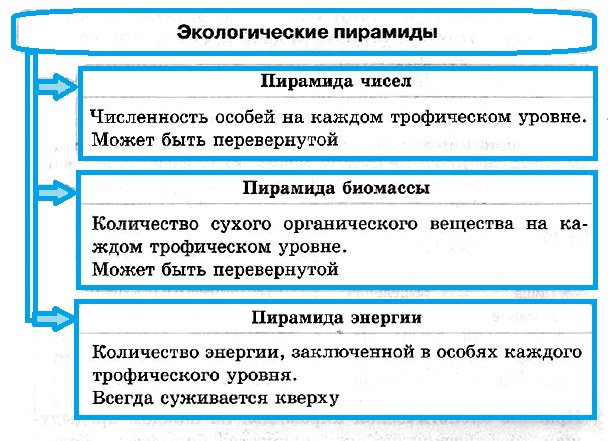

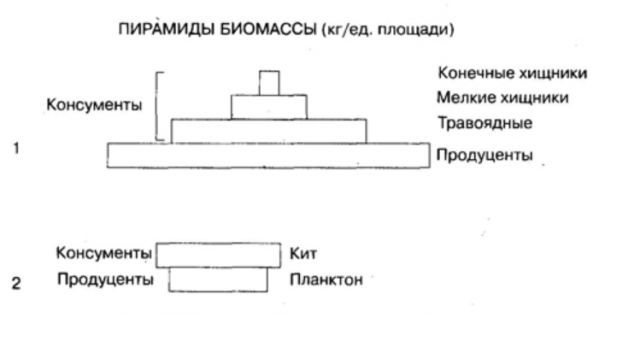

Трофическую структуру экосистемы можно изобразить графически, в виде так называемых экологических пирамид:

1) пирамида чисел;

2) пирамида биомассы;

3) пирамида продукции (или энергии).

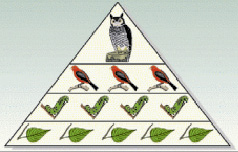

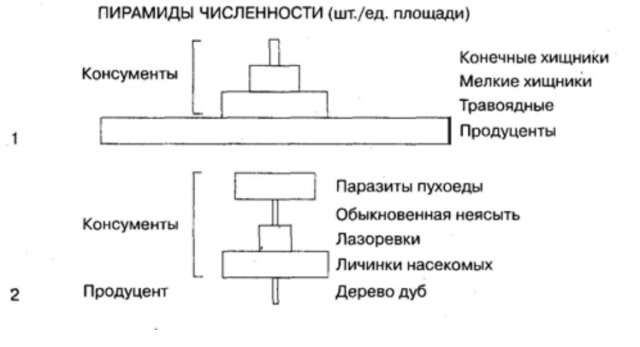

Рис. 18. Модель трофической структуры сообщества

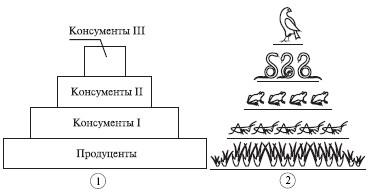

Пирамида чисел отображает закономерность, обнаруженную Элтоном: количество особей, составляющих последовательный ряд звеньев от продуцентов к консументам, неуклонно уменьшается. Пирамида биомасс четко указывает на количество всего живого вещества на данном трофическом уровне. В наземных экосистемах действует следующее правило пирамиды биомасс: суммарная масса растений превышает массу всех травоядных, а их масса превышает всю биомассу хищников.

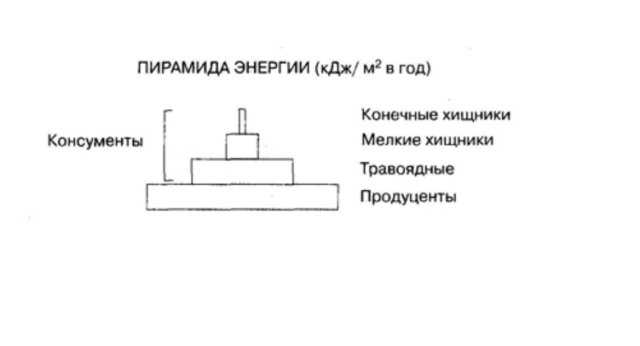

Правило пирамиды продукции (или энергии): на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, создаваемой за единицу времени (или энергии), больше, чем на последующем. Пирамида продукции отражает законы расходования энергии в трофических цепях и имеет универсальный характер и для всех экосистем (рис. 19).

Если оценить продукцию в последовательных трофических уровнях в любом биоценозе, мы получим убывающий ряд чисел, каждое из которых примерно в 10 раз меньше предыдущего. Этот ряд можно выразить графически в виде пирамиды с широким основанием и узкой вершиной (рис. 20). Поэтому закономерности создания биомассы в цепях питания экологи называют правилом пирамиды биологической продукции. Например, вес всех трав, выросших за год в степи, значительно больше, чем годовой прирост всех растительноядных животных, а прирост хищников меньше, чем растительноядных.

Рис. 19. Пирамида продукции и поток энергии в экосистемах

Рис. 20. Пирамида чисел (по Ч. Элтону, 1927 г.)

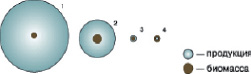

Из правила пирамиды биологической продукции нет исключений, потому что оно отражает законы передачи энергии в цепях питания. Соотношение биомасс может быть различным, потому что биомасса – это просто запас имеющихся в данный момент организмов. Например, в океанах (рис. 21) одноклеточные водоросли делятся с большой скоростью и дают очень высокую продукцию.

Рис. 21. Соотношение продукции и биомассы разных групп организмов в океане: 1 – бактерии; 2 – фитопланктон; 3 – зоопланктон; 4 – рыбы

Однако их общее количество меняется мало, потому что с не меньшей скоростью их поедают различные фильтраторы. Образно говоря, водоросли еле успевают размножаться, чтобы выжить. Рыбы, головоногие моллюски, крупные ракообразные растут и размножаются медленнее, но еще медленнее поедаются врагами, поэтому их биомасса накапливается. Если взвесить все водоросли и всех животных океана, то последние перевесят (рис. 22).

Рис. 22. Упрощённый вариант экологической пирамиды

Пирамида биомасс в океане оказывается, таким образом, перевернутой. В наземных экосистемах скорость выедания растительного прироста ниже и пирамида биомасс в большинстве случаев напоминает пирамиду продукции.

Продуктивность экологической системы – это скорость, с которой продуценты усваивают лучистую энергию в процессе фотосинтеза и хемосинтеза, образуя органическое вещество, которое может быть использовано в качестве пищи. Различают разные уровни продуцирования органического вещества: первичная продукция, создаваемая продуцентами в единицу времени, и вторичная продукция – прирост за единицу времени массы консументов. Первичная продукция подразделяется на валовую и чистую продукцию. Валовая первичная продукция – это общая масса валового органического вещества, создаваемая растением в единицу времени при данной скорости фотосинтеза, включая и траты растения на дыхание – от 40 до 70 % от валовой продукции. Та часть валовой продукции, которая не израсходована «на дыхание», называется чистой первичной продукцией, представляет собой величину прироста растений и именно эта продукция потребляется консументами и редуцентами. Вторичная продукция не делится уже на валовую и чистую, так как консументы и редуценты, т.е. все гетеротрофы, увеличивают свою массу за счет первичной ранее созданной продукции.

Все живые компоненты экосистемы составляют общую биомассу сообщества в целом или тех или иных групп организмов. Ее выражают в г/см3 в сыром или сухом виде, или в энергетических единицах – в калориях, джоулях и т.п.

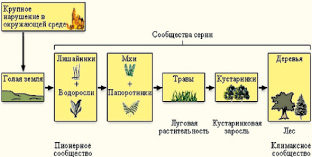

Сукцессия – последовательная закономерная смена биоценозов на одной и той же территории под влиянием природных и антропогенных факторов. Экологическая сукцессия проходит в определенный отрезок времени ряд стадий развития, первые из которых называют стадией первых поселенцев, и вплоть до возникновения стабилизированной системы, называемой климаксом. Поэтому сукцессия – это последовательность сообществ, сменяющих друг друга в данном районе. Для возникновения сукцессии необходимо свободное пространство (рис. 23).

Различают первичную и вторичную сукцессии. Первичная сукцессия – это если формирование сообществ начинается на первоначально свободном субстрате, а вторичная сукцессия – это последовательная смена одного сообщества на данном субстрате другим, более адаптированным для данных абиотических условий.

Первичная сукцессия позволяет проследить формирование сообществ с самого начала. Она может возникнуть на склоне после оползня или обвала, на образовавшейся отмели, на обнаженных эоловых песках пустыни и т.п. Классическим примером природной сукцессии является «старение» озерных экосистем – эвтрофикация. Она выражается в зарастании озер растениями от берегов к центру.

Рис. 23. Схема типичной наземной сукцессии

Вторичная сукцессия является, как правило, следствием деятельности человека. Вторичная сукцессия заканчивается стабильной стадией сообщества через 150–250 лет, а первичная длится 1000 лет.

Вторичная, антропогенная сукцессия проявляется также и в эвтрофикации. Бурное «цветение» водоемов, особенно искусственных водохранилищ, есть результат их обогащения биогенами (фосфором). При этом возрастает численность и биомасса сине-зеленых водорослей. Они фиксируют азот из атмосферы, способны освобождать фосфор из продуктов метаболизма других водорослей и т.п., и, благодаря этим качествам, захватывают водоем, биоценоз которого практически перерождается. Возникают массовые заморы рыб, в особо тяжелых случаях жизнь аэробных организмов вообще исключена.

Таким образом, экосистема – совокупность организмов и условий среды, в которой они обитают. Экосистемы, различающиеся по типам, всегда состоят из одних и тех же трех обязательных компонентов: продуцентов, консументов, редуцентов. Для биогеоценозов характерны определенные свойства: целостность, устойчивость, самовоспроизведение и саморегуляция. Под влиянием внутренних или внешних факторов может происходить смена биоценозов – экологическая сукцессия.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятиям биоценоз, биогеоценоз и экосистема.

2. Взаимоотношения организмов в биоценозах.

3. Дайте характеристику отношениям между видами в сообществе (топические, трофические, форические и фабрические).

4. Что такое экологическая ниша?

5. Охарактеризуйте трофический уровень биоценоза.

6. Дайте характеристику экологической пирамиды.

7. Экосистемы и принципы их функционирования.

Задание для практических занятий

1. Проанализируйте приведенный ниже пример перехода энергии в цепях питания. Гусеницы дубовой моли поедают листья дуба. Обычно гусеницы пожирают столько листьев, сколько нужно, чтобы деревья могли расти и оставаться при этом здоровыми (равновесие между продуцентами и консументами). Но иногда наблюдается неожиданное увеличение количества гусениц. Их бывает так много, и они пожирают столько листьев, что деревья недостаточно используют световую энергию Солнца для фотосинтеза и начинают погибать от отсутствия пищи. Когда гусеница съедает лист, она получает меньше энергии, чем было получено от Солнца, поскольку дуб потреблял энергию не только на выращивание листьев. Когда гусеницу съест птица, она получит еще меньше первоначальной солнечной энергии, потому что часть энергии уже израсходовала гусеница. В экосистеме нарушился баланс: было недостаточно дубов, чтобы поддержать резкое увеличение численности гусениц, и потому дубы погибли.

К каким результатам привело бы наличие птиц в экосистеме, включающей дубы и гусениц?

Если погибло много дубов, листьями которых кормятся гусеницы, то, что случится с гусеницами на следующий год? Подтвердите эти результаты вашим примером.

Проанализируйте законы, применимые как к живым существам, так и к неживым телам: «Нельзя выиграть больше, чем вложено» и «Нельзя даже “остаться при своих’’».

2. Задача: вывести правило пирамиды продуктивности в экосистеме. Для примера возьмем соотношение биомассы по пищевой цепи: трава – кролики – лисицы. Эколог, изучающий небольшой участок луга в течение года, в начале года обнаружил на участке 25 кроликов. К концу года их число достигло 100. Каждый кролик весит около 1,5 кг. Их общая масса составит почти 150 кг. Каждому кролику на 400 г живого веса требуется 4 кг пищи, а всем кроликам – 1600 кг. Предположим, в начале года имелось 600 кг травы, а вырастет ее еще 1800 кг. Поскольку масса травы составит 2400 кг, то 800 кг останется. Это значит, что за счет прироста травы система может обеспечить кроликов необходимой пищей.

Нарисуйте два прямоугольника (друг над другом): нижний будет соответствовать массе травы, а верхний, меньшего размера, массе кроликов. Это две нижние ступени пирамиды. Предположим, что на луг проникли две лисицы. Вес каждой 6 кг, следовательно, общий – 12 кг. Поскольку лисица потребляет 60 кг пищи, двум хищникам требуется 120 кг крольчатины для выживания. Если каждый кролик весит 1,5 кг, то лисицы съедят 75 кроликов в течение года. К концу года из 100 кроликов на лугу останется всего 25. Это значит, что экосистема обеспечивает травой 100 кроликов, из которых 75 идет на питание двух лисиц. Нарисуйте третью, самую маленькую ступень пирамиды. Пирамида биомассы в данной пищевой цепи приобретает следующий вид:

– 2 лисы, съедающие 120 кг крольчатины;

– 100 кроликов, съедающих 1600 кг травы;

– 2400 кг травы.

Сформулируйте три основных принципа функционирования экосистем, используя следующие понятия:

– круговорот биогенов;

– поток солнечной энергии;

– уменьшение количества биомассы при повышении трофического уровня.

Тестовые вопросы для самоконтроля

1. Организмы, населяющие хозяина, относят к:

А) педобионтам;

В) гидробионтам;

С) эндобионтам;

D) аэробиоyтам;

E) эдафобионтам.

2. Всеядные организмы:

A) монофаги;

B) фагоциты;

C) детритофаги;

D) стенофаги;

Е) полифаги.

3. Самое высокое биоразнообразие находится в:

А) тайге;

В) тропическом лесу;

С) степи;

D) тундре;

Е) пустыне.

4. Поедание одного организма другим организмом:

A) комменсализм;

B) мутуализм;

C) хищничество;

D) паразитизм;

E) протокооперация.

5. Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, называются:

A) гетеротрофы;

B) эндемики;

C) автотрофы;

D) фитоценозы;

E) биоценозы.

6. По типу питания зеленые растения и фотосинтезирующие бактерии – это:

А) гетеротрофы;

В) редуценты;

С) сапрофаги;

D) автотрофы;

E) миксотрофы.

7. Кто ввел в науку понятие «экосистема»?

A) А. Тенсли;

B) Э. Геккель;

C) В. Сукачев;

D) В. Вернадский;

E) В. Шелфорд.

8. Термин «биоценоз» ввел:

A) К. Мебиус;

B) В.И. Вернадский;

C) Э. Геккель;

D) А. Тенсли;

E) В.Н. Сукачев.

9. Под видовой структурой биоценоза понимают?

A) разнообразие видов и соотношение их численности или массы.

B) принадлежность к разным систематическим и экологическим группам.

C) богатые видами природные сообщества.

D) видовой состав сообществ с разнообразной средой обитания.

E) разнородность среды обитания.

10. Последовательность организмов, по которой передается энергия, заключенная в пище:

A) биогеоценоз;

B) цепь питания;

C) трофический уровень;

D) экологическая ниша;

E) биоценоз.

11. Какую связь формируют птицы, употребляя для постройки гнезд ветви деревьев, шерсть животных?

A) трофические связи.

B) топические связи.

C) форические связи.

D) фабрические связи.

E) форические и топические связи.

12. Организмы, осуществляющие процесс минерализации:

A) автотрофы;

B) редуценты;

C) консументы;

D) продуценты;

E) миксотрофы.

13. Растительный компонент биоценоза:

A) фитоценоз;

B) микробоценоз;

С) зооценоз;

D) микоценоз;

E) животный мир.

14. Раздел экологии, изучающий экологию сообществ (биоценозов):

А) демэкология;

В) аутэкология;

С) эйдэкология;

D) биогеография;

E) синэкология.

15. Укажите правильную цепь питания:

A) насекомые – жабы – змеи – хищные птицы;

B) змеи – жабы – насекомые – хищные птицы;

C) жабы – насекомые – змеи – хищные птицы;

D) насекомые – жабы – хищные птицы – змеи;

E) насекомые – змеи – жабы – хищные птицы.

16. К какой экосистеме относится озеро?

A) микроэкосистеме.

B) мезоэкосистеме.

C) макроэкосистеме.

D) глобальной экосистеме.

Е) экосфере.

17. Тип комбинаций, когда особи в борьбе за пищу, местообитание и другие необходимые для жизни условия воздействуя друг на друга отрицательно:

A) нейтрализм;

B) хищничество;

С) конкуренция;

D) аменсализм;

E) паразитизм.

18. К какой экосистеме относится подушка лишайника на горной породе?

A) микроэкосистеме.

B) мезоэкосистеме.

C) макроэкосистеме.

D) глобальной экосистеме.

Е) экосфере.

19. Место каждого звена в пищевой цепи называется:

A) трофической цепью;

B) трофическим уровнем;

C) пищевой целью;

D) трофической сетью;

E) цепи выедания.

20. Укажите организмы, которые относятся к первому трофическому уровню:

A) мыши;

B) змеи;

C) ястребы;

D) травы;

E) саранча.

Темы для контрольных работ и докладов на СРС

1. Потоки вещества и энергии в экосистеме.

2. Искусственные экосистемы

3. Основные экосистемы Земли и их особенности.

4. Закономерности географического распространения экосистем.

5. Средомодифицирующая роль экосистем и проблема восстановления нарушенных экосистем.

6. Основные процессы в биогеоценозе.

7. Структурные элементы биоценоза.

8. Роль микроорганизмов в различных биоценозах.

9. Различные модели сукцессий.

10. Влияние деятельности человека на смену природных сообществ.

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида

Раздел ЕГЭ: 7.2. … Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)

Цепи и сети питания

Цепь питания — последовательность организмов, в которой происходит поэтапный перенос вещества и энергии от источника к потребителю. Каждое предыдущее звено является пищей для следующего.

Виды цепей питания:

- Пастбищные (цепь выедания). Начинаются с продуцентов и включают консументов разных порядков.

- Детритные (цепь разложения). Начинаются с детрита, включают детритофагов и редуцентов и заканчиваются минеральными веществами.

Пищевая (трофическая) цепь — ряд взаимосвязанных видов, каждый из которых служит пищей предыдущему. В реальных биогеоценозах комплексы взаимосвязанных трофических цепей образуют пищевые сети.

Сети питания — сложившиеся в процессе эволюции взаимоотношения в экосистемах, при которых многие компоненты питаются разными объектами и сами служат пищей различным членам экосистемы.

Для существования и развития экосистем необходим постоянный прилив солнечной энергии, усвоение которой обеспечивают продуценты. В большинстве экосистем биомасса и заключенная в ней энергия уменьшается на каждом новом уровне приблизительно в десять раз.

Трофический уровень — единица, обозначающая удалённость организма от продуцентов в пищевой (трофической) цепи. Слово трофический происходит от греческого τροφή — еда.

Все экосистемы связаны между собой круговоротом веществ, реализуемым через пищевые сети (и благодаря атмосферным и геологическим явлениям). Пищевые связи в экосистемах характеризуют, используя экологические пирамиды.

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида — закономерность, отражающая соотношение по пищевым уровням продуцентов и консументов различного порядка.

Типы пирамид:

Пирамида энергии. Закономерность, согласно которой поток энергии постепенно уменьшается и обесценивается при переходе от звена к звену в цепи питания.

Пирамида биомассы. Закономерность, согласно которой каждый последующий пищевой уровень имеет массу в 10 раз меньшую, чем предыдущий.

Пирамида чисел. Закономерность, отражающая число особей на каждом пищевом уровне. Главная тенденция — уменьшение числа особей от звена к звену.

Правило экологической пирамиды: на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, образованной за единицу времени, больше, чем на последующем, в 10 раз.

Так как биомасса по мере продвижения на высшие трофические уровни уменьшается в геометрической прогрессии, их общее количество обычно не превышает трех-пяти.

Это конспект для 10-11 классов по теме «Цепи и сети питания. Экологическая пирамида». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии

В

любой трофической цепи не вся пища

используется на рост особи, т.е. на

накопление ее биомассы. Часть ее

расходуется на удовлетворение

энергетических затрат организма

(дыхание, движение, размножение,

поддержание температуры тела).

При

этом биомасса одного звена не может

быть полностью переработана

последующим, и в каждом последующем

звене трофической цепи происходит

уменьшение биомассы.

В

среднем считается, что лишь порядка 10%

биомассы и связанной в ней энергии

переходит с каждого трофического уровня

на следующий, т.е. продукция организмов

каждого последующего трофического

уровня всегда меньше в среднем в 10 раз

продукции предыдущего уровня.

Так,

например, в среднем из 1000 кг растений

образуется 100 кг биомассы

растительноядных животных (консументов

первого порядка). Плотоядные животные

(консументы второго порядка), поедающие

растительноядных, могут синтезировать

из этого количества 10 кг своей биомассы,

а хищники (консументы третьего порядка),

которые питаются плотоядными животными,

синтезируют только 1 кг своей

биомассы.

Таким

образом,

суммарная

биомасса, заключенная в ней энергия, а

также численность особей прогрессивно

уменьшаются по мере восхождения по

трофическим уровням.

Эта

закономерность получила название

правила

экологической пирамиды.

Данное

явление впервые было изучено Ч.Элтоном

(1927 г.) и названо им пирамидой

чисел или пирамидой Элтона.

Экологическая

пирамида

— это

графическое изображение соотношения

между продуцентами и консументами

разных порядков, выраженное в единицах

биомассы

(пирамида

биомасс),

числа особей

(пирамида

численности)

или заключенной

в массе живого вещества энергии (пирамида

энергии) (рис.6).

Рис.6.

Схема экологической пирамиды.

Экологическая

пирамида выражает трофическую структуру

экосистем в геометрической

форме.

Различают

три основных типа экологических пирамид:

пирамида чисел (численности), пирамида

биомассы и пирамиды энергии.

1)

пирамиды

чисел,

основанные на подсчете организмов

каждого трофического уровня;

2)

пирамиды

биомассы,

в которых используется суммарная масса

(обычно сухая) организмов на каждом

трофическом уровне;

3) пирамиды

энергии,

учитывающие энергоемкость организмов

каждого трофического уровня.

Пирамиды

энергии

считаются самыми важными, поскольку

они непосредственно обращаются к основе

пищевых отношений — потоку энергии,

необходимой для жизнедеятельности

любых организмов.

Пирамида чисел (численности)

Пирамида чисел

(численности) или пирамида Элтона

отражает численность отдельных организмов

на каждом трофическом уровне.

Пирамида

численности представляет собой наиболее

простое приближение к изучению

трофической структуры экосистемы.

При

этом сначала подсчитывают число

организмов на данной территории,

сгруппировав их по трофическим уровням

и представив в виде прямоугольника,

длина (или площадь) которого пропорциональна

числу организмов, обитающих на данной

площади (или в данном объеме, если это

водная экосистема).

Пирамида

численности может иметь правильную

форму, т.е. суживаться кверху (правильная

или прямая), а может быть и перевернутой

вершиной вниз (перевернутая или

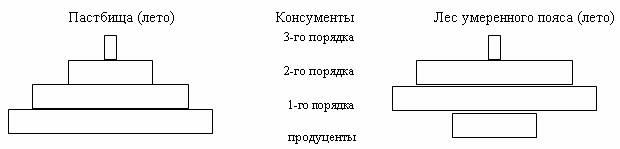

обращенная) рис.7.

правильная

(прямая)

перевернутая (обращенная)

(пруд,

озеро, луг, степь, пастбище и др.)

(лес умеренного пояса летом и

др.)

Рис.7.

Пирамида численности (1 – правильная;

2- перевернутая)

Пирамида

численности имеет правильную форму,

т.е. сужается при продвижении от уровня

продуцентов к более высоким трофическим

уровням, для водных экосистем (пруд,

озеро и др.) и наземных экосистем (луг,

степь, пастбище и др.).

Например:

-

тысяча

особей фитопланктона в небольшом пруду

может прокормить 100 особей мелких

ракообразных – консументов первого

порядка, которые в свою очередь прокормят

10 особей рыб – консументов второго

порядка, которых будет достаточно,

чтобы прокормиться 1 окуню – консументу

третьего порядка.

Пирамида

численности для некоторых экосистем,

например для леса умеренного пояса,

имеет перевернутую форму.

Например:

-

в

лесу умеренного пояса летом небольшое

количество больших деревьев —

продуцентов снабжает пищей огромное

количество небольших по размеру

насекомых-фитофагов и птиц — консументов

первого порядка.

Однако

в экологии пирамида численности

употребляется редко, так как из-за

большого числа особей на каждом

трофическом уровне очень трудно

отобразить структуру биоценоза в

одном масштабе.

Пирамида

биомассы

Пирамида

биомассы отражает более полно пищевые

взаимоотношения в экосистеме, так как

в ней учитывается суммарная масса

организмов (биомасса) каждого трофического

уровня.

Прямоугольники

в пирамидах биомассы отображают

массу организмов каждого трофического

уровня, отнесенную к единице площади

или объема.

Пирамиды биомассы,

так же, как и пирамиды численности, могут

быть не только правильной формы, но и

перевернутыми (обращенными) рис.8.

Консументы

3 порядка

Консументы

2 порядка

1 порядка

П

ро

Продуценты

правильная (прямая)

перевернутая

(обращенная)

(наземные экосистемы:

(водные

экосистемы: озеро,

луг, поле и др.)

пруд и

особенно морские

экосистемы)

Рис.7. Пирамида

биомасс (1 – правильная; 2- перевернутая)

Для большинства

наземных экосистем (луг, поле и др.)

суммарная биомасса каждого последующего

трофического уровня пищевой цепи

уменьшается.

Это

создает пирамиду биомасс, где существенно

преобладают продуценты, а над ними

располагаются постепенно уменьшающиеся

трофические уровни консументов, т.е.

пирамида биомасс имеет правильную

форму.

Например:

-

в

среднем из 1000 кг растений образуется

100 кг тела растительноядных

животных – консументов первого порядка

(фитофагов). Плотоядные животные –

консументы второго порядка, поедающие

растительноядных, могут синтезировать

из этого количества 10 кг своей биомассы.

А хищники – консументы третьего порядка,

питающиеся плотоядными животными,

синтезируют только 1 кг своей биомассы.

В

водных экосистемах (озеро, пруд и др.)

пирамида биомасс может быть

перевернутой, где биомасса консументов

преобладает над биомассой продуцентов.

Это

объясняется тем, что в водных экосистемах

продуцентом является микроскопический

фитопланктон, быстро растущий и

размножающийся), который в достаточном

количестве непрерывно поставляет

живую пищу консументам, намного медленно

растущим и размножающимся. Зоопланктон

(или другие животные, питающиеся

фитопланктоном) накапливают биомассу

годами и десятилетиями, тогда

как фитопланктон

имеет крайне короткий период жизни

(несколько дней или часов).

Экологические характеристики популяции

Популяции – элементы любой экосистемы, на них удобно проводить исследования. У популяций есть демографические показатели, позволяющие прогнозировать изменения на этом уровне организации и выше.

Рождаемость – число новых особей (а также яиц и семян), родившихся (вылупившихся, отложенных) в популяции за определенное время. Рождаемость экологи делят на два типа: максимальную и экологическую. Первая показывает теоретический максимум скорости образования новых особей в идеальных условиях. Вторая – скорость образования новых особей в фактических (реальных) условиях.

Смертность – скорость отмирания особей. Определяет не только численность популяции, но и продолжительность жизни особей. Чем больше смертность – тем меньше продолжительность жизни, и наоборот.

Возрастная структура – соотношение численности особей разного возраста. Чем разнообразнее – тем лучше для популяции. Даже при самых неблагоприятных условиях для потомства у такой популяции больше шансов его выносить и выкормить. Этот показатель напрямую зависит от смертности. Благодаря анализу возрастной структуры можно прогнозировать численность популяции в следующих поколениях и во времени.

Обилие – общая численность популяции. Сложный для измерения показатель, поэтому часто используют следующий.

Плотность популяции – число особей на единицу жизненного пространства.

Динамика популяции – процессы изменений основных биологических показателей популяции во времени.

Пищевые цепи и пирамиды

Организмы в природных сообществах можно распределить на две большие группы.

Автотрофы производят органические вещества самостоятельно. Это продуценты, к ним относятся растения. В отличии от предыдущих, гетеротрофы так не умеют. Им нужно получить питание от других организмов. В таком случае, консументы – растительноядные и хищные животные. Сюда же входят редуценты, но они питаются не живыми организмами, а трупами растений и животных. Редуцентам принадлежит очень важная роль в нашем мире они разлагают органику, возвращая минеральные вещества обратно в круговорот веществ. Большинство организмов этой группы представлено грибами и бактериями.

Пищевая цепь

Как мы видим, между представителями разных царств есть связи, в зависимости того, чем они утоляют голод. Пищевые цепи – последовательности организмов в порядке поглощения ими энергии. Такие цепи тоже различаются. Пастбищная пищевая цепь основывается на передаче энергии посредством растительноядных животных. Например, корова поедает луговые растения, а человек ест говядину. Энергия доходит до нас благодаря тому, что растения были съедены. Затем непереваренные остатки пищи и продукты метаболизма выходят из организма хищника, в нашем случае, человека. Остатки пищи перерабатываются редуцентами – бактериями, способными разлагать органику дальше. Эта цепь называется детритной. Одна продолжила другую. Затем бактерии сделают свое дело, минеральные вещества вернутся в почву, их поглотят растения. Так замыкается круговорот. Очевидно, что каждый элемент живой системы очень важен. Да, большинство из них взаимозаменяемы, но это не уменьшает ценность каждого звена.

Существует особое правило, которое гласит, что на каждый трофический уровень (уровень пищевой пирамиды) поступает лишь 10% от всей энергии, поступившей на предыдущий уровень.

Пищевые цепи имеют разветвления, что, собственно, и отличает их от пищевых пирамид. Пирамиды тоже бывают разными. Экологическая пирамида демонстрирует переход энергии от одного уровня к другому, в соответствии с правилом 10%. Она же показывает отношение биомассы на разных трофических уровнях. Пирамида численности отражает плотность населения каждого уровня.

Задание ollbio07101120162017в1

С целью повышения естественной продуктивности в выростные рыборазводные пруды вносят удобрения. Оптимальное соотношение N/Р для максимального развития фитопланктона составляет 15:1.А. Для получения максимального прироста биомассы водорослей (10 т/га) за период откорма в пруд с двухлетками карпа предполагали добавить суммарно 10 т навоза, в котором содержание азота 0,5%, а фосфора – 0,1%. Какое количество аммиачной селитры (NH4NО3) необходимо добавить дополнительно к органическим удобрениям, чтобы получить максимальный прирост биомассы водорослей?

Б. Водоросли составляют 70 % рациона рыб, а 30% приходится на зоопланктон. Допустим, что двухлетки до пересадки в следующий пруд полностью съедят как фитопланктон, так и зоопланктон. Какое количество рыбного корма на основе протеинов необходимо дополнительно внести в водоём, чтобы получить прирост биомассы рыб 850 кг/га?

Примите, что прирост биомассы составляет 10% от биомассы потреблённой пищи.

А. Рассчитаем количество селитры, которое необходимо добавить, чтобы соотношение азота и фосфора соответствовало оптимальному.

1. В навозе содержание азота и фосфора:

(10 т × 0,5):100=50 кг – азот

(10 т × 0,1):100=10 кг – фосфор, соотношение азота к фосфору 5:1, следовательно, необходимо добавить 100 кг азота (150:10 = 15:1)

2. Рассчитаем необходимое количество селитры, в котором содержится 100 кг азота:

(NH4NО3) = (2×14+48+4×1) = 80 у.е., содержание азота – 30 у.е., следовательно, 100 кг азота содержатся в (80×100):28=286 кг селитры.

Б. Составим трофическую цепь.

Фитопланктон поедается как рыбами, так и зоопланктоном.

Допустим, что в пруду выросла биомасса зоопланктона, равная x кг.

Если считать, что в биомассу следующего трофического уровня включается только 10%, то масса водорослей, съеденных зоопланктоном, составит 10х.

Очевидно, что карпам достанется [10000 – 10х] кг водорослей.

Известно, что фитопланктон составляет 70% рациона, а зоопланктон – 30% рациона.

Тогда масса зоопланктона [х] относится к массе оставшегося фитопланктона [10000 – 10х] как 30 к 70.

Отсюда составим пропорцию:

х / [10000 – 10х] = 30 / 70 = 3/7, откуда выразим массу зоопланктона:

7х = [10000 – 10х] ×3

7х = 10000 – 30х

37х = 30000

х = 810 кг

Фитопланктона при этом останется:

10000 – 810×10 = 10000 – 8100 = 1900 кг

Суммарно рыбы съедят 1900 + 810 кг = 2710 кг

Т.е. прирост биомассы рыб составит 271 кг

Чтобы получить 850 кг/га, рыбы за счет добавленного корма должны прибавить:

850 – 271= 579 кг, следовательно, белкового корма необходимо добавить 5790 кг

Ответ:

А – добавить 286 кг аммиачной селитры

Б – прирост двухлеток составит 270 кг/га, а чтобы достичь прироста 850 кг/га, нужно дополнительно добавить 5790 кг корма

pазбирался: Надежда | обсудить разбор

Задание ollbio05920162017

Назовите растительные ткани, которые употребляются в пищу в блюдах из клубней картофеля (считайте, что перед употреблением картофель моют чистят).

| А. Эпидерма Д. Перидерма |

Б. Хлоренхима Е. Колленхима |

В. Ксилема Ж. Флоэма |

Г. Первичная корма З. Склеренхима |

Ответ: В. Ксилема. Ж. Флоэма.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор

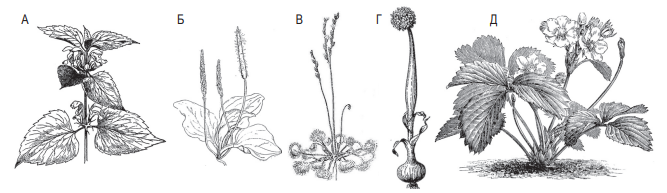

Задание ollbio075820162017

Все представленные на рисунках растения по способу получения питательных веществ относятся к одной и той же экологической группе, за исключением одного. Отметьте это растение. Как оно называется? Чем его способ питания отличается от остальных?

В – Росянка [круглолистная], это хищное растение, часть питательных веществ получает, переваривая пойманных насекомых.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор

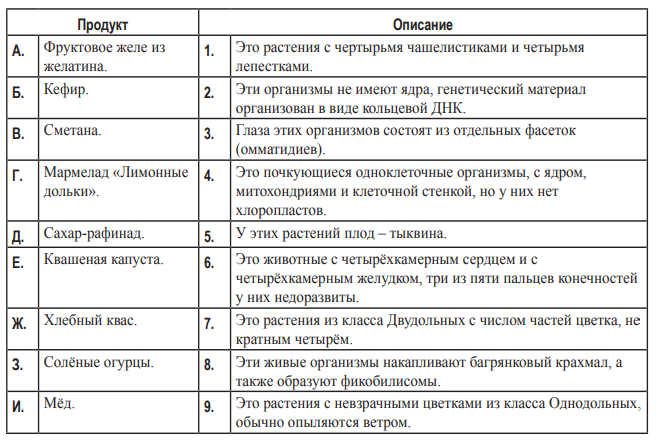

Задание ollbio025820162017

Перед вами список пищевых продуктов, в состав которых либо входят сами живые организмы и их части, либо продукт приготовлен при помощи живых организмов (продукты обозначены буквами). Во втором столбце даны зашифрованные писания этих живых организмов (обозначены цифрами).

♦ Описания каких организмов даны цифрами? Как их используют при приготовлении продуктов?

♦ Установите соответствие между пунктами первого и второго столбца. Обратите внимание на то, что одному продукту может соответствовать несколько организмов и наоборот.

Организмы, которые могут случайно попасть в продукт, не указывайте!

При выполнении задания важно сразу соотнести живые объекты, из которых приготовляют определенные продукты питания, и их зашифрованные описания.

1. Это растения с чертырьмя чашелистиками и четырьмя лепестками. Признак, типичный для сем. Крестоцветных (Капустных). Можно более узко указать, что это – капуста. Многие крестоцветные – медоносы, их нектар пчёлы могут собирать для получения мёда.

Соответствие: 1 – Е, И.

2. Эти организмы не имеют ядра, генетический материал организован в виде кольцевой ДНК. Описание соответствует бактериям. Бактерии случайно могут попадать во все продукты. Однако для производства некоторых продуктов они необходимы. Так, молочнокислые бактерии используются для получения кефира, сметаны, а также квашении капусты и солении огурцов.

Соответствие: 2 – Б, В, Е, З.

3. Глаза этих организмов состоят из отдельных фасеток (омматидиев). Такой признак есть, в частности, у насекомых. Из всего перечня продуктов с помощью насекомых получен только мёд.

Соответствие: 3 – И.

4. Это почкующиеся одноклеточные организмы, с ядром, митохондриями и клеточной стенкой, но у них нет хлоропластов. Описание соответствует дрожжам. Дрожжи используются в производстве кефира и хлебного кваса, причем в производстве хлебного кваса – дважды. Сначала для выпечки хлеба, а потом – для сбраживания самого напитка. Случайно дрожжи

могут попадать в мёд или размножиться в сметане, образовать плёнку на поверхности огуречного рассола. Но эти ответы не стоит считать правильными.

Соответствие: 4 – Б, Ж.

5. У этих растений плод – тыквина. Явное указание на представителей семейства Тыквенные, к которым относится огурец.

Соответствие: 5 – З.

6. Это животные с четырёхкамерным сердцем и с четырёхкамерным желудком, три из пяти пальцев конечностей у них недоразвиты. Строение сердце позволяет сказать, что это – либо птицы, либо млекопитающие. Четырёхкамерный желудок характерен для некоторых представителей Парнокопытных. Он состоит следующих отделов: рубца, сетки, книжки и

сычуга. Строение конечностей также соответствует Парнокопытным. Наиболее вероятно, что дано описание коровы. Таким образом, все молочные продукты (кефир, сметана) произведены с ее участием. Кроме того, из соединительных тканей получают желатин, который используется

в пищевой промышленности как желирующий агент. Поэтому можно указать, что фруктовое желе также получено с участием продуктов из коровы.

Соответствие: 6 – А, Б, В.

7. Это растения из класса Двудольных с числом частей цветка, не кратным четырём. Под это описание подходят очень многие растения (более конкретно в контексте вопроса сказать нельзя). В частности, многие плодовые растения, которые дают фрукты, многие медоносы, а также сахарная свекла. Кроме того, у представителей семейства Злаковых также число частей цветка не кратно 4. Это означает, что мы можем указать достаточно много продуктов, полученных с использованием таких растений: фруктовое желе (фрукты, сахар, лимонная кислота), мармелад (сахар, лимонная кислота, лимон), сахар рафинад, хлебный квас, соленые

огурцы, мёд.

Соответствие: 7 – А, Г, Д, Ж, З, И.

8. Эти живые организмы накапливают багрянковый крахмал, а также образуют фикобилисомы. Явно имеются в виду Красные водоросли («багрянки»). Из них получают агар-агар, который используют как желирующий агент. Поскольку указано, что фруктовое желе приготовлено на желатине, этот ответнельзя считать правильным. Агар-агар из перечисленных продуктов используется только для производства мармелада.

Соответствие: 8 – Г.

9. Это растения с невзрачными цветками из класса Однодольных, обычно опыляются ветром. Описание соответствует представителям семейства Злаковые (Мятликовые). Зерновки злаков используют в производстве хлеба, т.е. один из продуктов – хлебный квас. Кроме того, сахар можно

получить из сахарного тростника (в задании не указано, какое растение использовали в производстве).Сахар входит в состав желе и мармелада. Его также добавляют при приготовлении кваса. Конечно, злаками откармливают корову, но такие ответы с участием пищевых цепей не будут

засчитаны.

Соответствие: 9 – А, Г, Д, Ж.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор

Задание ollbio10920172018

В аквариуме емкостью 300 л исходная масса хлореллы составила 2.3 мг/л Сорг.

Измерение значений валовой продукции этой водоросли и деструкции за сутки составляет 6.4 мг/л и 0.9 мг/л соответственно. Допустим, что при постоянном добавлении биогенных элементов, прирост биомассы за сутки происходит постоянными темпами (в геометрической прогрессии).

А. Рассчитайте чистую продукцию хлореллы в этом аквариуме.

Б. На который день можно запустить в аквариум 30 мальков белого амура (массой 2 грамма каждый), чтобы они питались хотя бы 1 день без дополнительного кормления, если их суточный рацион составляет 30% от массы тела. Ответ подтвердите расчетами.

А. В процессе накопления биомассы далеко не все вещества, полученные в процессе фотосинтеза используются для построения клеток. Часть органических веществ расходуется в процессе дыхания. Поэтому в экологии выделяют валовую продукцию (сколько органических веществ в принципе синтезировалось) и чистую продукцию (сколько веществ накопилось).

Соответственно, чтобы получить чистую продукцию, нужно от валовой продукции отнять ту часть, которая потратилась при дыхании.

Чистая продукция = валовая продукция – дыхание

6.4 – 0.9 = 5.5 мг/л Сорг

Б. 1. Рассчитаем необходимое количество корма для мальков на сутки:

30 шт. × 2 г × 0.3 = 18 г

2. Рассчитаем, когда можно запустить мальков, учитывая, что масса фитопланктона по

весу превысит их рацион: известно, что исходная сухая масса фитопланктона составила 2.3 мг/л, а

чистая продукция – 5.5 мг/л, суммарная масса фитопланктона к концу первых суток составит 7.8

мг/л, что в 3.39 раз больше исходной величины.

Рассчитаем общую биомассу фитопланктона в аквариуме в конце первых суток:

7.8 мг/л × 300 л = 2340 мг = 2.34 г

За вторые сутки биомасса должна измениться следующим образом:

2.34 × 3.39 = 7.932 г, что недостаточно для мальков.

За третьи сутки биомасса: 7.93 х 3.39 = 26.88 г, что превышает рацион рыб. Следовательно,

выпускать мальков можно в конце третьих суток (также считать правильным ответ в начале

четвертых суток).

pазбирался: Надежда | обсудить разбор

Задание EB0821

Установите соответствие между организмами и типами их питания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ОРГАНИЗМЫ |

ТИПЫ ПИТАНИЯ |

|

А) бактерии гниения Б) обыкновенная амёба В) нитрифицирующие бактерии Г) серобактерии Д) плесневые грибы |

1) хемоавтотрофный 2) гетеротрофный |

Гетеротрофный тип питания – такой тип питания, при котором организм потребляет готовые органические вещества. Так живут, например, животные и грибы, они питаются другими животными или растениями.

Хемоавтотрофный тип питания – тип питания, при котором организм получает энергию в ходе химических процессов (окислительно-восстановительных реакций). Таким способом получают энергии некоторые бактерии.

Бактрии гниения разлагают готовую органику до неорганики, они гетеротрофы.

Обыкновенная амеба питается весьма разнообразно: одноклеточными водорослями, более мелкими простейшими, бактериями. То есть, амеба – гетеротроф.

Нитрифицирующие бактерии в ходе химических реакций преобразуют аммиак в нитраты, это пример хемоавтотрофного типа питания.

Серобактерии окисляют восстановленные соединения серы, хемоавтотрофы.

Плесневые грибы, как и бактерии гниения, занимаются разложением органики и являются гетеротрофами.

Ответ: 22112

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB1819D

Установите соответствие между характеристиками организмов и функциональными группами в экосистеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗМОВ | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ЭКОСИСТЕМЕ |

|

А) возвращают свободный азот в атмосферу Б) образуют первичную продукцию В) образуют органические вещества в результате хемосинтеза Г) составляют второй трофический уровень Д) минерализуют органические остатки |

1) консументы 2) продуценты 3) редуценты |

Продуценты производят органический вещества самостоятельно. Например, растения получают органику в результате фотосинтеза.

Консументы не способны сами производить органику, они потребляют готовую, то есть это растительноядные или плотоядные животные.

Редуценты – разрушители, они производят преобразование органики в неорганику, разлагают трупы растений и животных, возвращая минеральные вещества в круговорот веществ.

А) редуценты, возврат в круговорот.

Б) Первичная продукция – растения, продуценты.

В) Органика получена самостоятельно, продуценты.

Г) Первый уровень – растения, затем растительноядное животное, затем плотоядное, затем редуцент. Второй уровень – консумент.

Д) Преобразование органики в неорганику – редуценты.

Ответ: 32213

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB2420D

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Пищевые цепи». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.

(1)Перенос веществ и энергии в биогеоценозе от их источника через ряд организмов называется пищевая цепь. (2)Пастбищная пищевая цепь биогеоценоза включает в себя продуцентов и консументов. (3)Первым звеном пищевой цепи являются продуценты. (4)Консументами I порядка являются растительноядные животные. (5)Консументы II порядка формируют второй трофический уровень. (6)Редуценты живут в организмах и разлагают органические вещества до неорганических веществ. (7)Пищевая цепь другого типа – детритная – начинается от мелких почвенных животных и заканчивается крупными животными.

В предложении 2) не указаны редуценты как часть пищевой цепи. Однако, составители задания не считают это ошибкой.

В предложении 5 есть явная ошибка: Консументы II порядка формируют не второй, а третий трофический уровень: продуценты – первый, консументы I порядка – второй.

(6) Редуценты чаще всего живут в почве и разлагают органические вещества до неорганических. В организмах чаще всего живут либо паразиты, либо симбиотические организмы, но они не занимаются разложением органических веществ до неорганических.

(7) Детритная пищевая цепь начинается с мертвой органики, например, листовой опад или трупы животных.

Ответ: 567

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

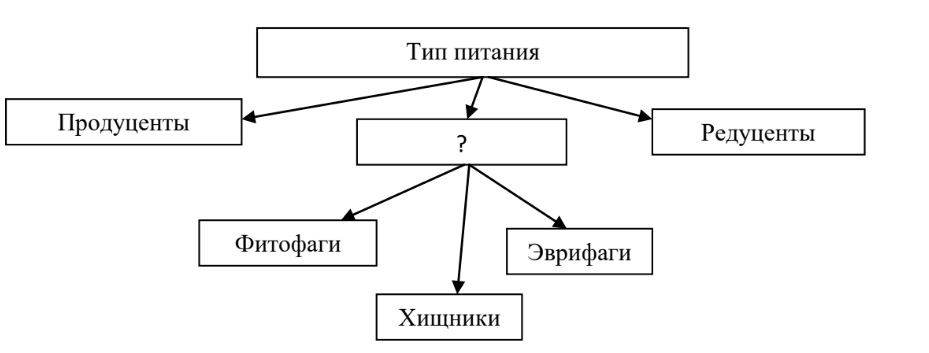

Задание EB0119t

Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Консументы – группа организмов, не способных синтезировать органические вещества самостоятельно (как продуценты), поэтому они потребляют готовые органические вещества: растительную пищу, животную пищу или и то, и другое.

Ответ: консументы

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB11225

Почему в агроэкосистеме короткие цепи питания?

- В агроэкосистеме небольшое биоразнообразие (чаще всего продуцент представлен монокультурой).

- Несбалансированный круговорот веществ (или, изымается человеком продукция, истощается почва).

- Непродолжительные сроки существования.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB11219

В пищевые цепи природных биогеоценозов включены продуценты, консументы и редуценты. Какую роль играют организмы этих групп в круговороте веществ и превращении энергии?

- Продуценты — производят органические вещества из неорганических в ходе фотосинтеза или хемосинтеза. В них заключена энергия, необходимая для жизнедеятельности остальных организмов. К ним относятся растения, сине-зеленые бактерии и хемосинтезирующие бактерии.

- Консументы — потребляют готовые органические вещества, но не доводят их до минерализации.

- Редуценты — в ходе жизнедеятельности превращают органические остатки до минеральных и замыкают круговорот веществ. Выделенную при этом энергию они используют для жизнедеятельности.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB11205

Почему в наземной пищевой цепи от звена к звену, как правило, уменьшается биомасса?

- Пищевая цепь включает в себя продуцентов, консументов и редуцентов.

- В каждом звене большая часть органического вещества (примерно 90%) расщепляется до неорганических веществ, и они выделяются в окружающую среду.

- Выделенная при этом энергия тратится на жизнедеятельность, превращается в тепловую энергию и рассеивается в окружающую среду. Таким образом, от звена к звену уменьшается биомасса. Эта закономерность называется правилом 10% или правилом экологической пирамиды.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB11352

К каким изменениям в экосистеме озера может привести сокращение численности хищных рыб? Укажите не менее трех изменений.

- к увеличению численности растительноядных организмов;

- к уменьшению численности растений;

- к последующему снижению численности растительноядных организмов вследствие нехватки корма и распространению заболеваний.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB20713

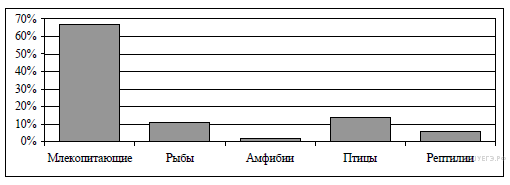

Проанализируйте гистограмму состава рациона животного Z.

По оси х расположены таксоны позвоночных животных, которыми питается животное Z, а по оси у — их количество в рационе. Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа гистограммы.

Животное Z относят к

- всеядным животным

- консументам II порядка

- производителям органических веществ

- полуводным животным

- обитателям тундры

- Неверно, так как в рационе нет растительной пищи.

- Так как конкретные животные не указаны, то можно считать это верным.

- Неверно, так как животное потребляет органику, а не производит ее.

- Так как животное питается и рыбой, и амфибиями, вместе с тем и рептилиями, птицами и млекопитающими, то это – верно.

- Нет информации.

Ответ: 24

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB13990

Почему зерноядные птицы в разные периоды жизни (расселения, размножения) могут занимать в пищевых цепях место консументов I и II порядков?

- зерноядные птицы питаются зернами — являются консументами I порядка.

- своих птенцов выкармливают насекомыми (животная пища более богата белками для выкармливания потомства) — в этот момент являются консументами II порядка.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

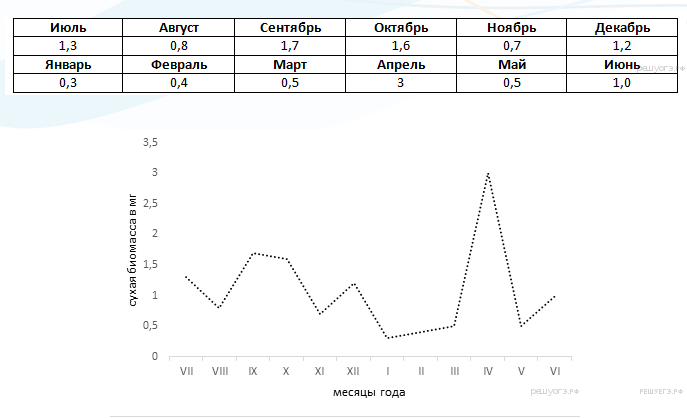

Задание EB20624

В таблице отражены данные изменения сухой массы насекомых(в миллиграммах) в течение года в экосистеме кустарников в Аргентине. Эти же данные отражены на графике. Изучите таблицу и выберите верные утверждения:

- Колебания численности связаны с сезонами размножения

- Пики размножения насекомых приходятся на март и май.

- Пики размножения насекомых приходятся на декабрь.

- Самая высокая выживаемость в мае.

- Самая высокая выживаемость в апреле.

- На графике хорошо видно, что численность увеличивается в период размножения. Верно.

- Пик приходится на 4 месяц, то есть апрель.

- Пики размножения приходятся не на декабрь, а на апрель и сентябрь. Неверно.

- Самая высокая выживаемость в апреле. Неверно.

- Верно.

Ответ: 15

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB20603

Вставьте в текст «Основные компоненты биогеоценоза» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА

Однородный участок земной поверхности с определённым составом организмов и комплексом неживых компонентов называют __________(А). Организмы образуют в них три функциональные группы. __________(Б) — это главным образом зелёные растения, так они образуют органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза. Животные выполняют роль __________(В), так как питаются готовыми органическими веществами. Третья функциональная группа — это __________(Г). Она представлена бактериями и грибами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

- биосфера

- производитель

- разрушитель

- потребитель

- агроценоз

- биогеоценоз

- популяция

- хищник

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Раз сказано про совокупность земной поверхности, живой и неживой природы, то это — биогеоценоз. 6)

Преимущественно зеленые растения образуют группу производителей органики. 2)

Животные — главные потребители. 4)

Третья группа — разрушители органики, которые возвращают в круговорот неорганику. 3)

Ответ: 6243

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB20568

Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

- паук

- сова

- цветущее растение

- муха

- жаба

Все начинается с автотрофа — растения.

Затем муха.

Муху могла бы съесть и жаба, но тогда некуда будет записать паука, потому следующий- паук.

Затем жаба.

Потом — сова.

Ответ: 34152

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB16267

Установите соответствие между животными и группой, к которой оно относится по способу питания

| ЖИВОТНОЕ | ГРУППА |

|

А) волк Б) пресноводная гидра В) полевая мышь Г) божья коровка Д) заяц-беляк Е) колорадский жук |

1) растительноядные 2) плотоядные |

Хищники:

А) волк

Б) пресноводная гидра

Г) божья коровка (питается тлёй)

Растительноядные:

В) полевая мышь

Д) заяц-беляк

Е) колорадский жук

Ответ: 221211

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB22938

Установите соответствие между примерами организмов и способами гетеротрофного питания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ПРИМЕР |

СПОСОБ |

|

А. мукор Б. болгарская палочка В. туберкулёзная палочка Г. спорынья Д. сенная палочка |

1. сапротрофы 2. паразиты |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Сапротрофы — гетеротрофные организмы, использующие для питания органические соединения мёртвых тел или выделения (экскременты) животных. Участвуя в минерализации органических соединений, сапротрофы составляют важное звено в биологическом круговороте веществ и энергии. К сапротрофам относятся бактерии, актиномицеты, грибы.

Паразиты — гетеротрофные организмы, использующие для питания органические соединения живых организмов.

Совершенно не понимаю, откуда абитуриентам знать о болгарской палочке и сенной палочке, но лучше запомните, что они сапрофиты.

Мукор — сапрофит.

Туберкулезная палочка — паразит.

Спорынья — паразит.

Ответ: 11221

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB22273

Установите соответствие между особенностями и типами питания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ОСОБЕННОСТИ | ТИПЫ ПИТАНИЯ |

|

А) преобразуют солнечную энергию в энергию органических веществ Б) питаются за счёт фагоцитоза или осмотрофного способа питания В) выделяют кислород при фотолизе воды в процессе фотосинтеза Г) используют готовые органические вещества Д) способны к хемосинтезу Е) используют энергию окисления неорганических веществ |

1) автотрофы 2) гетеротрофы |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Автотрофы — организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических.

Гетеротрофы — организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из неорганических путём фотосинтеза или хемосинтеза.

Преобразование солнечной энергии в органику – автотрофы. 1

Фагоцитоз и осмос — гетеротрофы. 2

Фотосинтез — автотрофы. 1

Питание готовой органикой — гетеротрофы. 2

Хемосинтез — автотрофы. 1

Окисление неорганики — автотрофы. 1

Ответ: 121211

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB10604

Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосистеме пруда.

| ОЛЬ В ЭКОСИСТЕМЕ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА |

|

А) прибрежная растительность Б) карп В) личинки земноводных Г) фитопланктон Д) растения дна Е) большой прудовик |

1) продуценты 2) консументы |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Найдем все, что способно к фотосинтезу, это будут продуценты:

А) прибрежная растительность

Г) фитопланктон

Д) растения дна

Консументы, соответственно:

Б) карп

В) личинки земноводных

Е) большой прудовик

Ответ: 122112

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB17889

Установите соответствие между животными и их ролями в биогеоценозе тайги.

| ЖИВОТНЫЕ | РОЛИ В БИОЦИНОЗЕ |

|

А) кедровка Б) ястреб-тетеревятник В) обыкновенная лисица Г) благородный олень Д) заяц-русак Е) обыкновенный волк |

1) консумент 1 порядка 2) консумент 2 порядка |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Консументы 1 порядка – растительноядные животные.

2 порядка – хищники.

Кедровка. Допустим, вы не в курсе, кто это: грызун или птица. Не важно. Исходя из названия, можно сделать вывод, что питается она орешками кедра, следовательно, консумент 1 порядка.

Ястреб-тетеревятник — хищник. Консумент 2 порядка.

Лисица — хищник. Консумент 2 порядка.

Олень — травоядное. Консумент 1 порядка.

Заяц — травоядное. Консумент 1 порядка.

Волк — хищник. Консумент 2 порядка.

Ответ: 122112

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB10605

Различие роли участия консументов первого порядка и продуцентов в круговороте веществ и превращении энергии в экосистеме луга состоит в том что они:

| РОЛЬ В ЭКОСИСТЕМЕ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА |

|

А) аккумулируют солнечную энергию Б) потребляют органические вещества В) синтезируют органические вещества из неорганических Г) преобразуют органические вещества Д) освобождают заключенную в органических веществах энергию Е) используют в качестве источника углерода углекислый газ |

1) консументы первого порядка 2) продуценты

|

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Разберемся с тем, что такое «консумент 1 порядка».

Итак, это те организмы, которые следуют за продуцентами, то есть вторые в цепи. Есть консументы 2, 3, 4 и т.д. порядков.

Пусть есть колосок — продуцент. Его поедает мышь — консумент 1 порядка, мышь поедает хищная птица — консумент 2 порядка, птицу поедает крупный хищник — консумент 3 порядка, труп этого хищника разлагает редуцент. Цепи могут быть очень длинными.

Здесь так же нужно следовать определениям понятий:

Аккумулируют солнечную энергию — продуценты. 2

Потребляют органику — консументы. 1

Синтез органики из неорганики — продуценты. 2

Преобразуют органические вещества в энергию — консументы. 1, 1

Используют в качестве источника углекислый газ — продуценты. 2

Ответ: 212112

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB11494

Установите соответствие между характеристикой организмов и функциональной группой, к которой их относят.

| ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗМОВ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА |

|

А) являются первым звеном в цепи питания Б) синтезируют органические вещества из неорганических В) используют энергию солнечного света Г) питаются готовыми органическими веществами Д) возвращают минеральные вещества в экосистемы Е) разлагают органические вещества до минеральных |

1) продуценты 2) редуценты |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Здесь нужно снова вернуться к определениям. Первое звено в цепи питания — продуценты. 1

Синтез органики из неорганики — продуценты. 1

Используют энергию солнечного света — продуценты. 1

Питаются готовой органикой — редуценты. 2

Возвращают минеральные вещества в экосистемы, то есть разлагают органику до неорганики — редуценты. 2,2

Ответ: 111222

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB14188

Установите соответствие между организмами — обитателями экосистемы и функциональной группой, к которой их относят.

| ОРГАНИЗМЫ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА |

|

A) мхи, папоротники Б) беззубки и перловицы B) ели, лиственницы Г) плесневые грибы Д) гнилостные бактерии Е) амёбы и инфузории |

1) продуценты 2) консументы 3) редуценты |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Мхи и папоротники, если и лиственницы способны к фотосинтезу, а значит, они- продуценты.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

| 1 | 1 |

Плесневые грибы и гнилостные бактерии разлагают органику, они-редуценты.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

| 1 | 1 | 3 | 3 |

Беззубка — двустворчатый моллюск, консумент.

Амеба — вообще хищник, тоже консумент.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |

Ответ: 121332

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB12273

Установите соответствие между функциями компонентов биогеоценоза и компонентами

| ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ | КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА |

|

А) производят органическое вещество Б) потребители органического вещества В) разлагают органические соединения Г) выполняют «санитарную» функцию |

1) продуценты 2) редуценты 3) консументы |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Здесь все четко по определениям, кроме «санитарной функции». Предполагается, что абитуриент будет рассуждать, что от падали распространятся болезни, а редуценты эту падаль перерабатывают.

Ответ: 1322

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB22965

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

В экосистеме тайги третий трофический уровень занимают

- зерноядные птицы

- росомаха

- сосна кедровая

- горностай

- соболь

- кабарга

Третий трофический уровень занимают консументы второго порядка, то есть хищники, поедающие травоядных.

Сложно сказать, откуда абитуриент должен знать, что такое кабарга, но хорошо, что указано хотя бы количество ответов, так что будем исключать.

Зерноядные птицы отпадают.

Росомаха — хищник.

Сосна не подходит.

Горностай — хищник.

Соболь — хищник.

Кабарга — неизвестно что. Но мы уже выбрали нужное количество ответов.

PS: кабарга — парнокопытное, что любезно указали на «Решу ЕГЭ»

Ответ: 245

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Задание EB17739

Установите правильную последовательность звеньев в пищевой цепи, используя все названные объекты.

- инфузория-туфелька

- сенная палочка

- чайка

- рыба

- моллюск

- ил

Иногда бывает сложно составить цепь, поэтому лучше начертить табличку:

Перечитав все варианты, можно прикинуть, что чайка, как хищная птица будет последним звеном, а ил — первым.

| 6 | 3 |

Чайка точно питается рыбой.

| 6 | 4 | 3 |

Рыба, вероятнее всего, моллюском.

| 6 | 5 | 4 | 3 |

Инфузория – хищник, так что она будет поедать сенную палочку, поэтому сделаем вывод, что палочка питается илом.

| 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |

Ответ: 621543

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор

Ксения Алексеевна | Просмотров: 4.9k

Экологическая пирамида

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 551.

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 551.

Одним из видов взаимоотношений между организмами в экосистемах являются трофические связи. Они показывают, как в экосистемах перемещается энергия по цепям питания. Моделью, демонстрирующей изменение количества энергии в звеньях цепей питания, является экологическая пирамида.

Строение пирамиды

Пирамида – это графическая модель. Её изображение делится на горизонтальные уровни. Число уровней соответствует числу звеньев в цепях питания.

Все цепи питания начинаются с продуцентов – автотрофных организмов, образующих органические вещества. Совокупность автотрофов экосистемы – то, что находится в основании экологической пирамиды.

Далее следуют консументы (потребители).

Обычно пищевая пирамида содержит от 3 до 5 уровней.

Последними звеньями цепей питания всегда бывают крупные хищники или человек. Таким образом, численность особей и биомасса на последнем уровне пирамиды самые низкие.

ТОП-2 статьи

которые читают вместе с этой

Суть экологической пирамиды – в изображении прогрессивного уменьшения биомассы в цепях питания.

Условность модели

Следует понимать, что модель показывает реальность обобщённо. В жизни всё сложнее. Любой крупный организм, включая человека, может быть съеден и его энергия будет задействована в экологической пирамиде нетипичным образом.

Часть биомассы экосистемы всегда приходится на редуцентов, – организмы, разлагающие мёртвую органику. Редуценты поедаются консументами, частично возвращая энергию в экосистему.

Такие всеядные животные, как бурый медведь, выступают и как консумент первого порядка (поедает растения), и как редуцент (питается падалью), и как крупный хищник.

Виды

В зависимости от того, какая количественная характеристика уровней используется, существует три вида экологических пирамид:

- численности;

- биомассы;

- энергии.

Правило 10 %

Согласно расчётам экологов, на каждый последующий уровень экологической пирамиды переходит 10 % биомассы или энергии предыдущего уровня. Остальные 90 % расходуются на процессы жизнедеятельности организмов и рассеиваются в виде теплового излучения.

Эту закономерность называют правилом экологической пирамиды энергии и биомассы.

Рассмотрим примеры. Из одной тонны зелёных растений формируется около 100 кг массы тела травоядных животных. При потреблении травоядных мелкими хищниками их масса увеличивается на 10 кг. Если мелкие хищники поедаются крупными, то масса тела последних возрастает на 1 кг.

Цепь питания: фитопланктон – зоопланктон – мелкие рыбы – крупные рыбы – человек. Здесь уже 5 уровней и, чтобы масса человека увеличилась на 1 кг, необходимо, чтоб на первом уровне было 10 т фитопланктона.

Преимущества вершины

Виды, стоящие на вершине экологической пирамиды, имеют значительно больше шансов эволюционировать. В древние эпохи именно животные, занимавшие высший уровень в трофических взаимоотношениях развивались быстрее.

В мезозое млекопитающие занимали средние уровни экологической пирамиды и активно истреблялись хищными рептилиями. Только благодаря вымиранию динозавров они смогли подняться на верхний уровень и занять господствующее положение во всех экосистемах.

Что мы узнали?

Различные типы экологических пирамид показывают соотношения между продуцентами и консументами в данном биоценозе. Согласно закону распределения энергии в экологической пирамиде, на каждый последующий уровень переходит 10 % массы предыдущего.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Саша Король

10/10

-

Игорь Гавриченко

8/10

-

Галина Баталова

10/10

Оценка доклада

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 551.

А какая ваша оценка?