Тепловую нагрузку теплообменного

аппарата или количество теплоты,

переданной от горячего теплоносителя

к холодному в единицу времени, можно

определить по уравнению теплового

баланса.

В общем виде

уравнение теплового баланса имеет вид

-

для

идеального теплового процесса (без

учета потерь теплоты в окружающую

среду)

Q

= Q1

= Q2;

(1)

-

для

реального теплового процесса (с учетом

потерь теплоты в окружающую среду)

Q1

= Q2

+ Qпот. (2)

Здесь

Q1

– количество теплоты, отданной горячим

теплоносителем, Вт; Q2

– количество теплоты, сообщенной

холодному теплоносителю, Вт; Qпот

– потери теплоты в окружающую среду,

Вт.

При

наличии теплоизоляции тепловые потери

незначительны, поэтому в расчете их

можно не учитывать.

Для

теплообмена, протекающего без изменения

фазового состояния теплоносителей,

уравнение теплового баланса имеет вид

G1C1(t1н

– t1к)

= G2C2(t2к

– t2н), (3)

где G1;

G2

– массовый расход горячего и холодного

теплоносителей соответственно, кг/с;

t1н;

t1к

– температура горячего теплоносителя

на входе (начальная температура t1н)

и на выходе (конечная температура t1к),

град;

t2н;

t2к

– то же самое для холодного теплоносителя;

С1

– удельная теплоемкость горячего

теплоносителя при средней температуре

tср1,

кДж/(кг .

град);

С2

– то же самое для холодного теплоносителя

при tср2.

Из

уравнения (3) определяется неизвестный

расход одного из теплоносителей или

неизвестная температура одного из

теплоносителей. Например

-

расход холодного

теплоносителя определится по выражению

; (4)

-

температура

горячего теплоносителя на выходе из

аппарата

. (5)

При изменении фазового состояния одного

из теплоносителей (например, конденсация

насыщенного водяного пара) уравнение

теплового баланса запишется в виде

, (6)

где

r1

– удельная

теплота конденсации, кДж/кг. (свойства

насыщенного водяного пара приведены в

таблице I

приложения);

х1

– степень сухости пара.

При конденсации

перегретого пара с охлаждением конденсата

тепловая нагрузка будет равна

Q

= Qпер

+ Qконд

+ Qохл. (7)

Здесь

Qпер

= G1Cп(t1н

– tнас)

– количество теплоты, отдаваемой при

охлаждении перегретого пара; Qконд

= G1r

– количество теплоты, отдаваемой при

конденсации пара; Qохл

= G1Cж(tнас

– t1к)

– количество теплоты, отдаваемой при

охлаждении конденсата; tнас

– температура насыщенного пара; Сп

– теплоемкость пара; Сж

– теплоемкость конденсата.

Средняя

температура теплоносителя, фазовое

состояние которого не меняется, можно

определить как среднеарифметическую

между начальной и конечной температурами

tср

i

=

,

i = 1, 2. (8)

Более

точное значение средней температуры

одного из теплоносителей определяется

из уравнения

tср

i

= tj

tср, (9)

где

tj

– среднеарифметическая температура

теплоносителя с меньшим перепадом

температуры вдоль поверхности теплообмена;

tср

– средняя разность температур

теплоносителей, град.

Уравнение

(1.9) справедливо и при изменении фазового

состояния теплоносителя (кипение или

конденсация), когда его температура

вдоль поверхности теплопередачи остается

постоянной и зависит от давления и

состава теплоносителя.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Введение

Теплообменный аппарат – это устройство, обеспечивающее передачу тепла между средами, разнящимися по температуре. Для обеспечения тепловых потоков различного количества конструируются разные теплообменные устройства. Они могут иметь разные формы и размеры в зависимости от требуемой производительности, но основным критерием выбора агрегата является площадь его рабочей поверхности. Она определяется с помощью теплового расчета теплообменника при его создании или эксплуатации.

Расчет может нести в себе проектный (конструкторский) или проверочный характер.

Конечным результатом конструкторского расчета является определение площади поверхности теплообмена, необходимой для обеспечения заданных тепловых потоков.

Проверочный расчет, напротив, служит для установления конечных температур рабочих теплоносителей, то есть тепловых потоков при имеющейся площади поверхности теплообмена.

Соответственно, при создании устройства проводится конструкторский расчет, а при эксплуатации – проверочный. Оба расчета идентичны и, по сути, являются взаимообратными.

Основы теплового расчета теплообменных аппаратов

Основой для расчета теплообменников являются уравнения теплопередачи и теплового баланса.

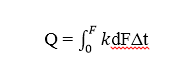

Уравнение теплопередачи имеет следующий вид:

Q = F‧k‧Δt, где:

- Q – размер теплового потока, Вт;

- F – площадь рабочей поверхности, м2;

- k – коэффициент передачи тепла;

- Δt – разница между температурами носителей на выходе в аппарат и на выходе из него. Также величина называется температурным напором.

Как можно заметить, величина F, являющаяся целью расчета, определяется именно через уравнение теплопередачи. Выведем формулу определения F:

F = Q/ k‧Δt

Уравнение теплового баланса учитывает конструкцию самого аппарата. Рассматривая его можно определить значения t1 и t2 для дальнейшего вычисления F. Уравнение выглядит следующим образом:

Q = G1cp1(t1вх-t1вых) = G2cp2(t2вых-t2вх), где:

- G1 и G2 – расходы масс греющего и нагреваемого носителей соответственно, кг/ч;

- cp1 и cp2 – удельные теплоемкости (принимаются по нормативным данным), кДж/кг‧ ºС.

В процессе обмена тепловой энергией носители изменяют свои температуры, то есть в устройство каждый из них входит с одной температурой, а выходит – с другой. Эти величины (t1вх;t1вых и t2вх;t2вых) являются результатом проверочного расчета, с которым сравниваются фактические температурные показатели теплоносителей.

Вместе с тем большое значение имеют коэффициенты теплоотдачи несущих сред, а также особенности конструкции агрегата. При детальных конструкторских расчетах составляются схемы теплообменных аппаратов, отдельным элементом которых являются схемы движения теплоносителей. Сложность расчета зависит от изменения коэффициентов теплопередачи k на рабочей поверхности.

Для учета этих изменений уравнение теплопередачи принимает дифференциальный вид:

Такие данные, как коэффициенты теплоотдачи носителей, а также типовые размеры элементов при конструировании аппарата или при проверочном расчете, учитываются в соответствующих нормативных документах (ГОСТ 27590).

Пример расчета

Для большей наглядности представим пример конструкторского расчета теплообмена. Этот расчет имеет упрощенный вид, и не учитывает потерь теплоты и особенностей конструкции теплообменного аппарата.

Исходные данные:

- Температура греющего носителя при входе t1вх = 14 ºС;

- Температура греющего носителя при выходе t1вых = 9 ºС;

- Температура нагреваемого носителя при входе t2вх = 8 ºС;

- Температура нагреваемого носителя при выходе t2вых = 12 ºС;

- Расход массы греющего носителя G1 = 14000 кг/ч;

- Расход массы нагреваемого носителя G2 = 17500 кг/ч;

- Нормативное значение удельной теплоемкости ср =4,2 кДж/кг‧ ºС;

- Коэффициент теплопередачи k = 6,3 кВт/м2.

1) Определим мощность теплообменного аппарата с помощью уравнения теплового баланса:

Qвх = 14000‧4,2‧(14 – 9) = 294000 кДж/ч

Qвых = 17500‧4,2‧(12 –

Qвх = Qвых. Условия теплового баланса выполняются. Переведем полученную величину в единицу измерения Вт. При условии, что 1 Вт = 3,6 кДж/ч, Q = Qвх = Qвых = 294000/3,6 = 81666,7 Вт = 81,7 кВт.

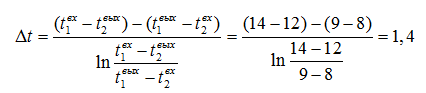

2) Определим значение напора t. Он определяется по формуле:

3) Определим площадь поверхности теплообмена с помощью уравнения теплопередачи:

F = 81,7/6,3‧1,4 = 9,26 м2.

Как правило, при проведении расчета не все идет гладко, ведь необходимо учитывать всевозможные внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс обмена теплом:

- особенности конструкции и работы аппарата;

- потери энергии при работе устройства;

- коэффициенты теплоотдачи тепловых носителей;

- различия в работе на разных участках поверхности (дифференциальный характер) и т.д.

Вы можете самостоятельно провести тепловой расчет на основе уравнений выше и получить результат в pdf-формате (в полях «Допустимые потери», «Давление расч.» и «Tmax» можно указать произвольные данные, единственное ограничение: Tmax > t1).

ВАЖНО: Для наиболее точного и достоверного расчета инженер должен понимать сущность процесса передачи тепла от одного тела к другому. Также он должен быть максимально обеспечен необходимой нормативной и научной литературой, поскольку в расчете на множество величин составлены соответствующие нормы, которых специалист обязан придерживаться.

Выводы

Что мы получаем в результате расчета и в чем его конкретное применение?

Допустим, что на предприятие поступил заказ. Необходимо изготовить тепловой аппарат с заданной поверхностью теплообмена и производительностью. То есть перед предприятием не стоит вопрос размеров аппарата, но стоит вопрос материалов, которые обеспечат нужную производительность с заданной рабочей площадью.

Для решения данного вопроса производится тепловой расчет, то есть определяются температуры теплоносителей на входе и выходе из аппарата. Исходя из этих данных выбираются материалы для изготовления элементов устройства.

В конечном итоге, можно сказать, что рабочая площадь и температура носителей на входе и выходе из аппарата – основные взаимосвязанные показатели качества работы теплообменника. Определив их путем теплового расчета инженер сможет разработать основные решения для конструирования, ремонта, контроля и поддержания работы теплообменников.

В следующей статье мы рассмотрим назначение и особенности механического расчета теплообменника, поэтому подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и новости в соц сетях, чтобы не пропустить анонс.

В этой статье мы рассмотрим теорию расчета теплообменника пластинчатого типа:

- Базовые понятия

- Методы составления теплового баланса

- Механизмы теплопередачи

- Конвекционный механизм передачи тепла

- Коэффициент теплоотдачи

- Расчет средней разности температур

- Пример расчета оборудования

- Видео «Как рассчитать теплообменник?»

- Онлайн калькулятор

Базовые понятия теплообмена для расчета

Расчет теплообменников производится при использовании базовой информации о теплообменных законах.

В этой статье рассмотрим некоторые понятия, применяемые при таких расчетах.

- Удельная теплоемкость является количеством теплоэнергии, требуемой для того чтобы нагреть 1 килограмм вещества на 1 градус Цельсия. На основании сведений о теплоемкости показывается то, насколько сильно аккумулируется тепло. Для расчетов теплоэнергии берется среднее значение теплоемкости в определенном интервале температурных показателей.

- Количество теплоэнергии, нужное для того чтобы нагреть 1 кг вещества от нулевой до требуемой температуры, называется удельной энтальпией.

- Удельная теплота химических превращений является количеством теплоэнергии, выделяемой в процессе химической трансформации какой-либо единицы веса вещества.

- Удельная теплота фазовых превращений определяет количество тепловой энергии, поглощаемое или выделяемое при превращении какой-либо единицы массы вещества из твердого в жидкое, из жидкого в газообразное агрегатное состояние и т.д.

Онлайн калькулятор расчета теплообменнника от компании ООО «Тепло Профи» поможет получить решение через 15 минут. Или вы можете воспользоваться теорией для теплообменника пластинчатого типа, которая изложена ниже в этой статье, и произвести необходимые расчеты самостоятельно.

Методы составления теплового баланса

Тепловой баланс может быть составлен внешним или внутренним методом. Первый связан с использованием величин удельных энтальпий, второй – с использованием величин теплоемкостей.

Для расчета тепловой нагрузки при внутреннем методе применяются различные формулы, что зависит от того, каким образом происходит протекание теплообменных процессов.

Если при теплообменном процессе не используются никакие превращения, а соответственно тепловые выделения или поглощения, рассчитать тепловую нагрузку можно за следующей формулой

Если при теплообменном процессе конденсируется пара или испаряется жидкость, протекают определенные химические реакции, тепловой баланс вычисляется по следующей формуле

Основанием для расчета теплового баланса в случае применения внешнего метода выступает факт поступления или выхода равного количества энергии в теплообменное устройство за определенную единицу времени. Внутренний метод отличается от внешнего тем, что при первом используются данные о процессах теплообмена, а при втором – данные внешних показателей.

Тепловой баланс по внешнему методу вычисляется таким образом:

Величина Q1 определяет количество энергии, поступающей в устройство и выходящей из него за единицу времени.

Для установления количества тепловой энергии, передающегося между различными средами, необходимо вычислить разницу энтальпий с использованием формулы

Теплообменный процесс может происходить и с использованием определенных химических или фазовых превращений. При этом количество тепловой энергии вычисляется за формулой

Механизмы теплопередачи в расчете теплообменников

Тремя основными видами для осуществления теплообмена являются конвекция, теплопроводность и излучение.

При теплообменных процессах, протекающих в соответствии с принципами механизма теплопроводности, теплоэнергия передается в виде переноса энергии упругих атомных и молекулярных колебаний. Переход данной энергии между разными атомами производится в направлении к снижению.

Расчет характеристик передачи тепловой энергии по принципу теплопроводности осуществляется по закону Фурье

Данные поверхностной площади, коэффициенте теплопроводности, температурном градиенте, периоде прохождения потока применяются для вычисления количества теплоэнергии. Понятием температурного градиента определяется изменение температуры в направлении теплопередачи на ту или иную единицу длины.

Коэффициент теплопроводности является скоростью теплообменного процесса, т.е. количеством тепловой энергии, проходящей через какую-либо единицу поверхности в единицу времени.

Как известно, металлы характеризуются наибольшим коэффициентом теплопроводности относительно других материалов, что обязательно должно учитываться при каких-либо расчетах теплообменных процессов. Что касается жидкостей, то они, как правило, имеют относительно меньший коэффициент теплопроводности по сравнению с телами в твердом агрегатном состоянии.

Вычислить количество передаваемой тепловой энергии для расчета теплообменников, при которых теплоэнергия передается между различными средами через стенку, можно с использованием уравнения Фурье. Она определяется как количество теплоэнергии, проходящей через плоскость, которая характеризуется очень малой толщиной:

После выполнения некоторых математических операций получаем следующую формулу

Можно сделать вывод, что падение температуры внутри стенки производится в соответствии с законом прямой линии.

Конвекционный механизм передачи тепла

Конвекция является еще одним способом передачи теплоэнергии. Она представляет собой передачу энергии объемами среды посредством их взаимного перемещения. Теплопередачей при этом называется передача теплоэнергии между рабочей средой и стенкой. Определение количества передаваемой тепловой энергии связано с использованием закона Ньютона

,где a является коэффициентом теплоотдачи.

При турбулентном движении среды на изменение данного коэффициента влияют величины:

- физические характеристики теплоемкости, плотности и иной текучей среды;

- условия, при которых теплоотдающая поверхность омывается жидким или газообразным веществом;

- условия, которыми ограничивается поток, такие как длина, поверхностные шероховатости и др.

Итак, коэффициент теплоотдачи является функцией некоторых величин, что можно увидеть по следующей формуле

Благодаря методу анализа размерностей может быть выведена взаимосвязь критериев подобия, которыми характеризуется теплоотдача при турбулентном движении потока в различной по форме трубах.

Для вычисления этой связи используется такая формула

Коэффициент теплоотдачи в расчете теплообменников

В химической технологии часто можно встретить случаи обмена теплом между 2-мя текучими средами через разделяющую стенку. Процесс теплообмена проходит в три этапа. Поток теплоэнергии для установившегося процесса характеризуется неизменностью.

Сначала рассчитывается тепловой поток, проходящий от одной среды к стенке, затем через стенку поверхности, передающей тепло, а после этого от стенки к другой рабочей среде.

Таким образом, расчеты проводятся с помощью трех формул

Результатом решения уравнений является формула

Расчет средней разности температур

Поверхность теплообмена рассчитывается при определении требуемого количества теплоэнергии посредством теплового баланса.

Расчет требуемой теплообменной поверхности осуществляется с использованием той же формулы, что и при расчетах, осуществляемых раннее:

Температура рабочих сред, как правило, изменяется при протекании процессов, связанных с теплообменом. То есть будет фиксироваться изменение разности температур вдоль теплообменной поверхности. Следовательно, рассчитывается средняя разница температур. Вследствие нелинейности изменения температур осуществляется расчет логарифмической разности

Противоточное движение рабочих сред отличается от прямоточного тем, что требуемая площадь теплообменной поверхности в данном случае должна быть меньше. Для вычисления разности температурных показателей при использовании в одном и том же ходу теплообменника и противоточного, и прямоточного потоков используется следующая формула

Основная цель проведения расчета заключается в вычислении требуемой площади теплообменной поверхности. Тепловая мощность задается в техническом задании, но в нашем примере мы произведем и ее расчет с той целью, чтобы проверить само техзадание. В некоторых случаях бывает и так, что в исходной информации может оказаться ошибка. Нахождение и исправление такой ошибки является одной из задач грамотного инженера. Использование подобного подхода очень часто связано со строительство небоскрёбов с целью разгрузки оборудования по давлению.

Пример расчета теплообменника

Для расчета требуемой мощности (Q0) используется формула теплового баланса. Здесь Ср выступает в качестве удельной теплоёмкости (табличного значения). Чтобы упростить расчеты, можно взять приведённый уровень теплоемкости

Следует учитывать, что в соответствии с формулой, вне зависимости от стороны, по которой проводится расчет.

Далее необходимо найти требуемую поверхностную площадь, исходя из основного уравнения теплопередачи, где k является коэффициентом теплопередачи, а ΔТср.лог. – среднелогарифмическим температурным напором, вычисляемым по формуле:

При неопределенном коэффициенте теплопередачи теплообменник пластинчатого типа рассчитывается более сложным методом. По формуле можно вычислить критерий Рейнольдса.

Найдя в таблице значение критерия Прандтля, которое нам необходимо, можно вычислить критерий Нуссельта формулы, где n = 0,3 – при охлаждении жидкости, n = 0,4 – при нагреве жидкости.

Далее на основании формулы можно вычислить коэффициент теплоотдачи от любого теплоносителя к стенке, а в соответствии с формулой определить коэффициент теплопередачи, подставляемый в формулу, с помощью которого вычисляется площадь поверхности теплообмена.

Видео «Как рассчитать теплообменник?»

Автор статьи:команда ООО «Тепло Профи»

Тепловой баланс теплообменного аппарата

Тепловой баланс теплообменного аппарата составляется на основе учёта конструкции устройства и структуры потоков теплоносителей. С помощью данной величины определяются энтальпия и температурный режим на входе или выходе одного из тепло-обменивающихся газов. Также выявляется тепловая нагрузка каждой секции прибора.

Уравнение теплового баланса теплообменных аппаратов

Энтальпия высчитывается на основании выражения dQ=Gdi, Дж/с (Вт):

- G — расход массы;

- кг/с; i — удельная энтальпия, Дж/кг.

Для определения конечных изменений теплосодержания используется несколько иное уравнение.

Для расчёта поверхности теплообмена используется выражение Q=k (t1 -t2) F, Вт:

- k – показатель теплопередачи Вт/(м2•К);

- t1 и t2 – показатели температур теплоносителей;

- F — величина поверхности теплопередачи, м2.

Порядок расчёта

Теплогидравлический расчёт теплообменных аппаратов позволяет повысить эффективность работы оборудования, сократить расходы топлива и экономию электроэнергии. Определение нужных данных проводится в следующей последовательности:

- рассчитывается тепловая нагрузка и расход теплоносителей;

- вычисляется среднетемпературный напор и средняя температура носителей тепла;

- высчитывается показатель теплопередачи и площадь обмена теплом.

Тепловой расчёт теплообменных аппаратов бывает конструктивным или проверочным. Какой из видов применять зависит от конечной цели проведения вычисления.

При взаимодействии двух тел, имеющих разные температуры, будет осуществляться теплообмен между ними. Количество тепла (Q), которое было получено или отдано телом, зависит от массы тела (m) и изменения его температуры (∆T):

Q=c∙m∙∆T

где c – некоторый коэффициент пропорциональности. Он носит название удельной теплоемкости и выражает количество энергии, необходимое, чтобы нагреть 1 кг вещества на 1°С.

Уравнение теплового баланса является следствием закона сохранения энергии и характеризует теплообмен между телами. Так, при взаимодействии двух тел:

Q1=Q2

Тогда уравнение теплового баланса можно выразить формулой:

c1∙m1∙∆T1=c2∙m2∙∆T2

где индексами 1, 2 обозначены жидкости, между которыми происходит теплообмен, c – удельная теплоемкость [Дж/(кг∙°С)], m – масса [кг], ∆T=|Tк-Tн | – модуль разности конечной и начальной температур [°C].

В теплообменниках приходится иметь дело не с массой m, а с расходом q=m/t [кг/ч] – массой жидкости, протекающей в единицу времени. Тогда уравнение теплового баланса можно переписать следующим образом:

c1∙q1∙|T1к-T1н | =c2∙q2∙|T2к-T2н |

где каждая часть уравнения выражает тепловую нагрузку (или мощность):

P=c∙q∙∆T [Вт]

Описанный выше случай соответствует тепловому взаимодействию двух тел без изменения их фазового состояния. Другой случай, когда тело переходит из одного агрегатного состояние в другое. Зачастую в теплообменниках в качестве теплоносителя используется насыщенный пар. Например, жидкость нагревают паром. В этом процессе пар конденсируется, то есть вода переходит из газового состояния в жидкое, при этом выделяется большое количество энергии, которую называют скрытой теплотой. Тогда количество теплоты, которое передаст пар в процессе конденсации можно выразить формулой:

Q=L∙m

где L – некоторый коэффициент пропорциональности, который называют удельной теплотой конденсации [Дж/кг].

Тогда уравнение теплового баланса будет иметь вид:

c1∙q1∙|T1к-T1н | =L2∙q2

Чтобы определить L, необходимо знать температуру насыщенного пара или его давление.