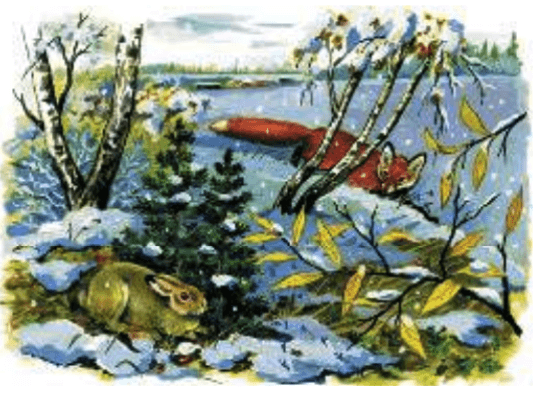

Составьте текст−повествование по рисунку.

reshalka.com

ГДЗ Русский язык 3 класс (часть 1) Климанова. Слово и его значение. упражнение №119

Решение

Получай решения и ответы с помощью нашего бота

Как−то раз в зимнем лесу повстречал зайка лису. Лисы в зиму не меняют цвет шкуры, в отличие от зайцев и остаются яркими и заметными на фоне снега. А зайцы к зиме меняют мех на светлый, и это даёт им преимущество при встрече хищником.

Зайка, увидев рыжую хищницу, попетлял по лесу, запутал следы и спрятался за пушистой ёлкой, а плутовка осталась ни с чем.

Связная речь —

развернутое изложение

определенного содержания, которое

осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно.

Известны два основных

вида речи — диалогическая и монологическая.

Форма протекания диалогической речи (беседа двух или нескольких

человек, постановка вопросов и ответов

на них) побуждает к

неполным, односложным ответам.

Неполное предложение, восклицание, междометие, яркая эмоциональная выразительность, жест, мимика — основные черты диалогической речи. Таким образом, диалогическая речь более элементарная по сравнению с другими видами речи.

Монологическая речь

— развернутый вид речи одного лица,

требующий полноты, четкости и взаимосвязи

отдельных звеньев повествования. Монолог,

рассказ, объяснение направлены на

умение сосредоточить свою мысль на

главном, не увлекаться деталями и в то же время говорить эмоционально, живо, образно.

Прием

комментирования своих предметных

действий, продуктивных видов деятельности,

таких как рисование, лепка, подводит ребенка

к составлению рассказа. Наблюдение

ребенка за демонстрируемыми

действиями взрослого (мама на кухне, папа за работой по хозяйству и пр.) с последующим составлением рассказа о виденном поможет составлению рассказов без наблюдаемого действия. Очень важно — образец

рассказа должен дать взрослый.

Для развития связной

речи детей используют пересказ, составление рассказов-описаний,

повествований.

По ведущему виду

познавательной деятельности в работе по составлению рассказов различают тексты трех видов: по восприятию, представлению, воображению .

Рассказы по восприятию могут быть:

— описательными — по предмету, предметной картинке, пейзажной картине;

— повествовательными — по сюжетной картине, серии сюжетных картинок. Рассказы по представлению

— рассказы из личного опыта. Значение их велико для развития личности, личностного

общения.

Рассказы по воображению — творческие рассказы (придумывание начала и конца рассказа, составление сказки по аналогии, предложенному сюжету

Памятка

по составлению

повествовательного рассказа

по

картинкам, серии картинок

1

Время действия (время года,

часть суток).

2. Погода.

3. Место действия.

4. Действующие лица, их имена.

5. Происшествие (случай, событие).

6. Исход происшествия (случая, события).

7. Настроение

персонажей.

Логика построения: завязка

—

развитие действия

— кульминация — развязка.

Речевые шаблоны начала:

«Однажды зимой…»,

«Как-то раз

в лесу…», «Был дождливый

осенний день…».

Речевые шаблоны

кульминационного момента

«Вдруг…».

«Неожиданно…», «Что

делать?»,

Речевые шаблоны окончания:

«Все окончилось тем, что…»,

«Наконец…», «Настроение было…»,

«Рады (огорчены) тем, что…».

Памятка

по составлению описания животных, птиц, рыб

1Название, обобщающее понятие (к кому относится).

2.

Величина.

3. Покрытие тела.

4. Цвет.

5. Особенности частей

тела.

6. Место обитания (лес, водоем, дом,

хлев).

7. Название жилища (нора, берлога,

логово, гнездо, дупло).

8. Чем питается.

9.

Название детенышей.

10. Польза (для домашних

животных и птиц).

Памятка по составлению описания предмета

1. Название.

2. Величина.

3. Вес.

4. Качество.

5. Форма.

6. Цвет.

7. Запах.

8. Вкус (для

съедобных).

9. Принадлежность (обобщающее

понятие).

10. Как используется

Памятка по составлению

описательного рассказа

по картинке

1. Какое время года

изображено?

2. Какая погода?

3. Какую местность

видим?

4. Какие видим неживые объекты?

5. Действия живых объектов.

6. Какое настроение передает

картинка?

Памятка

по составлению

рассказа

из личного опыта

(о событии, факте, собственном впечатлении)

1. Время действия (время года,

часть

суток).

2. Погода.

3. Место действия.

4. Действующие лица, их имена.

5. Описание

происшедшего.

6. Настроение.

2017

г.

Задание 122.

Рассмотрите рисунки.

Устно составьте текст-повествование по рисункам. Подготовьтесь его рассказать.

Запишите составленные текст.

Подсказка:

Содержание текста-повествования отвечает на вопросы кто? что? что случилось? что происходит? когда это произошло? что будет потом? и другие.

Ответ:

Весной Миша и Лена поехали к бабушке, чтобы помочь ей посадить новое деревце в саду. Миша выкопал ямку, а бабушка принесла молодую яблоньку. Лена извёсткой побелила ствол дерева внизу, чтобы спасти его от ожогов. Пока все работали, рядом бегал и играл пёс Шарик.

Задание 123.

Прочитайте диалог. Почему вы улыбнулись? Поставьте пропущенные буквы и знаки конца предложений.

Обсудите: синяк и синий – это однокоренные слова или нет?

Подсказка:

Вспомните правило Безударная гласная в корне. Знак в конце предложения зависит от типа предложения по цели высказывания.

Ответ:

Рисунке, яблоко – словарные слова.

Синяк (синь) – орфограмма безударная гласная в корне.

Диалог вызывает улыбку, потому что Петя посчитал яблоко одушевлённым, хотя, в отличие от людей, у яблока не может быть синяка.

К однокоренным словам относятся слова с одинаковым корнем по смыслу, который в нём заложен, и буквенному составу. У слов синяк и синий одинаковый корень син-, значит, эти слова однокоренные.

Как правильно составить рассказ – повествование по картинке?

Повествование – это

рассказ о случившихся событиях, действиях. Самый простой способ составить

рассказ повествование — это использовать сюжетные картинки. Происходящие с

героями события зарисованы в 3-5 картинках. Задача ребенка внимательно их

рассмотреть, и рассказать о случившемся по порядку. Каждая новая картинка – это

новое предложение. Вместе получается текст.

Более сложный вид

работы — рассказ по одной сюжетной

картинке. При составлении данного вида рассказа следует четко помнить –

одно предложение — это не рассказ! Представьте, Вы показываете ребенку

картинку, на которой бабушка кормить птиц. Но если ребенок скажет всего одно

предложение «бабушка кормит птиц», рассказа не получится, правда? Ребенку нужно

рассмотреть картину целиком. Выделить главные и второстепенные моменты.

Сочинить n-ое количество предложений самостоятельно, и расставить их в

логическом порядке.

Не оставляйте ребенка с

этой непростой задачей наедине, полезно вместе подумать над содержанием

произведения. «Почему бабушка кормит птиц? Какое настроение у бабушки –

счастливое, грустное, одинокое? Рассмотрите, как ведут себя птицы – может

некоторые дерутся, а кто-то боится подходить?

Почему автор решил, что

это важно и нарисовал? Какую мысль хотел донести?»

Придумывание рассказа — очень трудная задача для

малыша, поэтому на первых порах ему требуется помощь взрослых. Когда

малыш учится придумывать рассказы по картинкам, он проходит несколько этапов.

Первый этап, с которого всегда начинаем —

договаривание фраз. Взрослый задает начала фраз, а

малыш их заканчивает. Например: «Жила — была (говорит мама или педагог) …. (

ребенок заканчивает). Однажды она (слова мамы, малыш завершает фразу) … И

решила Маша…. Вдруг…. Маша подумала…» и так далее. Эти начала

фраз помогают ребенку научиться связывать предложения в

тексте и строить его логично, последовательно.

Так можно придумывать не только рассказы по

картинкам, но и инсценировки с игрушками или сочинять сказку по пути в магазин,

в детский сад или в очереди.

К концу этапа (он может занять от нескольких

недель до нескольких месяцев) Вы заметите, что малыш стал сам без проблем

связывать предложения в тексте, т.е. Ваша помощь ему больше не нужна.

Второй этап — рассказывание по вопросам. Рассматриваем

с малышом картинки в их последовательности, обсуждаем что случилось и чем

закончилось, почему это произошло, придумываем название рассказу.

После этого малыш рассказывает, а Вы помогаете

ему уточняющими вопросами: «Где всё случилось? Расскажи, с чего всё началось?

Что было дальше? Что сказал медведь? А что ему ответили звери? Почему ежик

рассердился? Что сделал ежик? Чем всё закончилось?». Иногда будет требоваться

подсказка в виде начала фразы.

Если ребенок не знает как продолжать —

продолжите сами, подсказав свою идею, а малыш разовьет ее. Но не навязывайте

ему свой сюжет.

К концу этапа в помощь ребенку будет достаточно

трех вопросов — поясняющих фраз: «Расскажи, с чего всё началось, что случилось

и чем закончилось?». Эти три фразы очень важны, т.к. любой рассказ всегда

состоит из трех частей:

— зачин (место и время действия, герои),

— развитие действия и какой-то интересный случай

(кульминация — если говорить научным языком)

— конец рассказа (финал, развязка).

Третий этап — творческое рассказывание. Ребенок

уже умеет сочинять рассказы, с удовольствием рассматривает картинки в

книжке. Поэтому можно:

Идея 1. Придумать вместе

продолжение приключений героев (Маша и Наташа в деревне, Маша и Наташа в

зоопарке, Маша и Наташа в «Детском мире»).

Идея 2. Попросить ребенка

продиктовать Вам его рассказ (ребенок диктует предложение, а Вы его записываете

и так до конца рассказа). Затем вместе еще раз прочитать, что получилось, и

изменить слова, где это необходимо — сделать текст более выразительным и

образным, веселым и интересным. Сделать книжку — малышку или нарисовать

картинки к сочиненному рассказу.

Идея 3. Есть еще один

увлекательнейший прием рассказов по веселым картинкам — это… поменять местами

картинки.

Например, серия картинок из

книжки выглядит так. Первая картинка (1) — мальчик с сачком видит на заборе две

красных бабочки. Вторая картинка (2) — бабочки в другом месте забора, мальчик

за ними бежит. Третья картинка (3) — из-за забора вышли Маша с куклой Наташей.

Оказывается, это были не бабочки, а красные бантики Маши и Наташи.

Делаем ксерокопию картинок, вырезаем и…

переставляем их местами так: 3-2-1. То есть получается, что сначала мальчик

увидел Машу и Наташу, идущую мимо, а потом бабочек! И бабочки перелетали с

места на место! И это получается совсем другой рассказ! О чем могут

придумать дети? Например, дети придумали, что за забором шла подружка Наташи со

своей куклой и это были их бантики (по аналогии). Или что это действительно

были бабочки. Еще одна детская идея — это были бумажные бантики для котят —

малыши играли с котятами за забором. Идей может быть очень много.

Данный вариант задания развивает воображение и

творчество, учит ребенка находить выходы из нестандартных ситуаций, позволяет

преодолеть шаблоны и стереотипы.

Творческая речевая

деятельность находится в прямой зависимости от уровня развития мышления

ребенка. Основополагающим моментом в предлагаемой технологии является то, что

обучение детей составлению рассказов по картине основывается на алгоритмах

мышления. В работе с детьми можно выделить несколько этапов, на каждом из них

представлена какая-либо мыслительная операция, в результате освоения которой у

ребенка развивается способность самостоятельно делать речевые зарисовки по

картине. Обучение ребенка осуществляется в процессе его совместной деятельности

с педагогом посредством системы игровых упражнений.

Этапы работы над

картиной

1. Определение состава

картины

Цель: обучить мыслительным действиям, ведущим к перечислению изображений на

картине (дроблению)

С этой целью выделяются

объекты, изображенные на картине. Степень подробности может быть разной:

максимальной (выделение объектов и их деталей), средней (выделение объектов без

деталей), низкой (выделение только главных объектов. В начале обучения степень

подробности должна быть низкой или средней, чтобы не утонуть в деталях и не

потерять нить рассказа. На более поздних этапах обучения необходимо, наоборот,

выделять как можно больше объектов. Чем больше предметов будет выявлено, тем

большим количеством подробностей будет наполнен рассказ и тем большее

количество вариантов рассказа будет придумано.

Игровой прием

«фотоаппарат», «подзорная труба»

Педагог предлагает детям

вооружиться фотоаппаратами, найти и сфотографировать самые крупные живые и

неживые объекты. Все предметы которые перечисляют дети, воспитатель выставляет

на доске (схематичные или реалистичные). Такая игра активизирует внимание

детей, повышает интерес к занятию. По окончании определения состава картины,

необходимо подвести итог, быстро перечислить все названное, начиная с главного.

Окончанием итога данного

шага является рефлексия – осознание детьми производимой мыслительной операции и

вывод правила «когда смотришь на картину, надо сначала обозначить предметы,

изображенные на ней»

Я предлагаю взять бинокль,

наведите его на один из объектов картины и назовите его. Теперь прошу пройти к

столам и зарисовать выбранный объект схематично. Как только схемы будут готовы,

перечисляя их названия, начиная с главного, разместим на доске

2. Установление

взаимосвязей между объектами, изображенными на картине

Цель: упражнять детей в объяснении взаимосвязей объектов, изображенных на

картине.

На этом этапе необходимо

использовать игры на объединение 2, 3-4 слов в одно предложение. В начале

обучения воспитатель сам объединяет предметы, а дети объясняют, почему

объединились те или иные предметы и в процессе рассуждения, устанавливают

логические цепочки. Позже последовательность объединения может быть любая и

зависит от выбора детей, с которым следует согласиться. На занятиях должна

создаваться ситуация доверия и внутренней свободы каждого ребенка. В процессе

обсуждения набирается множество событий, которые необходимо выстроить в

определенную систему, установить последовательность.

Пришел волшебник по

имени Объединяй. Он будет объединять объекты-схемы и просить объяснить почему

он это сделал. (девочка и мальчик рассматривают снег. На траве и на хвойном

дереве лежит мягкий снег.)

3. Описание на основе

возможного восприятия объектов картины разными органами чувств

Цель: обобщить знания о признаках объектов, которые могут воспринимать органы

чувств; учить составлять рассказы-описания на основе восприятия картины через

разные органы чувств

Давайте попробуем войти

в картину и описать возможные ощущения. Что мы можем ощутить рукой, носом,

ухом, ртом.

4. Преобразование

объектов во времени

Цель: учить детей мыслительным операциям преобразования выбранного объекта во

времени; учить составлять рассказ о конкретном объекте, представляя его прошлое

и будущее, используя характерные словесные обороты.

Картина рассматривается

детьми как остановившейся миг. Используя преобразование объектов во времени, мы

оживляем ее, поступки персонажей становятся понятными для детей, рассказ

наполняется интересными подробностями, появляются новые смысловые звенья. В

рассказе следует использовать словесные обороты, характеризующие временнее

отрезки (было-будет, осень-зима, до того-после того)

Игра «Что было раньше,

что будет дальше»Ребенок выбирает себе схему-объект, рассуждая что было до

этого, после будет

5. Описание

местонахождения объектов на картине

Цель: учить детей

пространственной ориентировке на картине; активизировать в речи слова,

обозначающие пространственные ориентировки; учить алгоритму сужения поля поиска

на плоскости картины; формировать умение переносить ориентировки двухмерного

пространства в трехмерное

Игра «Кто я на картине»

Берется роль каждого объекта на человека с озвучиванием

6. Составление рассказов

от лица разных объектов

Цель: обобщать знания

детей о признаках проявления разных эмоциональных состояний и причинах их

изменения; уточнить знания детей о разных поведенческих реакциях в зависимости

от черт характера объекта; упражнять детей в умении перевоплощаться, составлять

связный творческий рассказ от первого лица

Дети- …

Взрослый с ребенком-…

Дерево-…

А теперь я попрошу

придумать название картины

Заключение

Применение данной

технологии дает детям без труда создавать несколько вариантов рассказа на одном

занятии путем перемещения событий во времени; изменение эмоционального

состояния героев рассказа; варьирование главных и второстепенных героев;

включение в рассказ описания ощущений главных персонажей, усиления образности;

введение элементов творческого рассказа.

Дети составляют рассказ

самостоятельно, иногда требуется только стимулирующая помощь воспитателя.

Интерес к занятию у

ребенка и уровень активности (речевой, познавательной, интеллектуальной,

творческой) возрастает во много раз. Составление рассказа по картине

превращается в интересную, захватывающую цепочку игр. Наличие зрительного плана

делает рассказ детей чётким, связным, полным, последовательным. У детей

формируется способность к саморазвитию через раскрытие их творческих и

интеллектуальных возможностей.

Отвечаю на вопрос и составляю рассказ по рисунку.

В этом году снег выпал очень рано, на деревьях до сих пор ещё сохранилась листва, а землю уже покрыли первые белоснежные снежинки.

Серый зайчонок не успел сменить свою шубку на белый наряд и его хорошо было видно на припорошенной снегом земле.

Неожиданно серый заяц увидел рыжую лису, её также было хорошо видно на белом снегу. Она искала добычу.

Куда прятаться зайчонку, побежит его сразу увидит охотница.

Решил притаиться за ёлочкой. Из-за раскидистых еловых лап не видно маленького зайку. Мимо прошла опасная лиса, не заметила добычу и ушла восвояси.

Сумел спастись трусишка, а скоро сменил свою серую шубку на белую, стал невидим среди снега.