На чтение 9 мин Просмотров 4 Опубликовано 11 апреля 2023 Обновлено 11 апреля 2023

Содержание

- Структурно — логические схемы по лекционному материалу

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Структурно-логические схемы. Схема 1. Сущность психологического воздействия

- Ваш психолог. Работа психолога в школе.

- Самое популярное

Структурно — логические схемы по лекционному материалу

предполагает краткое изложение материала

Скачать:

Предварительный просмотр:

Схема 1. Психологические процессы в малой группе

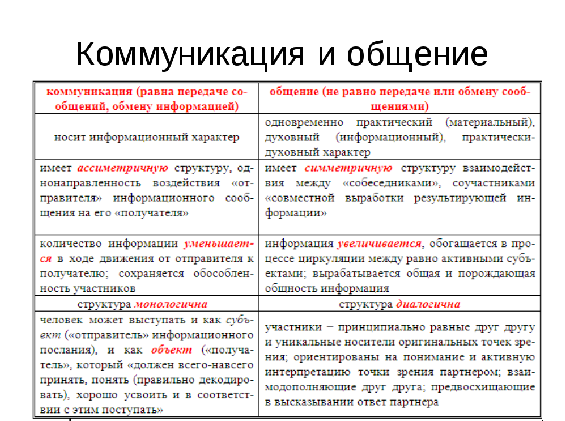

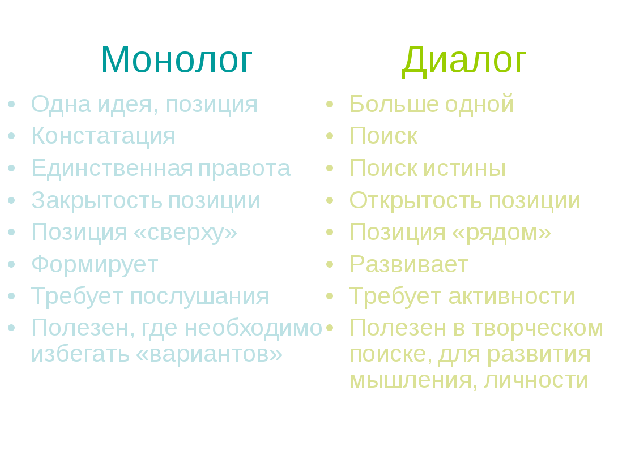

Схема 2. Понятие и сущность общения

Схема 3. Психологические особенности групповых настроений

Динамичностью и изменчивостью

Схема 4. Психологические особенности группового мнения

1. выяснение и изучение индивидуальных мнений

2. Выработка правильных оценочных суждений

3. Обобщение и объединение мнений

Схема 5. Структура психологии малой группы

Схема 6. Психологическая характеристика взаимоотношений в малой группе

Схема 7. Факторы формирования личности

Особенности физиологии ВНД

Схема 8. Факторы социализации личности

Факторы социализации личности

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Схема 9. Структурно – логические схемы по теме лекции

Накопление начальных знаний о происхождении и сущности социально – психологических особенностей человека и механизмов социального поведения людей

Середина XVв. – середина XIXвв.

Исследование и обобщение представлений о влиянии общества, государства на взаимодействие и общение людей как представителей различных социальных групп

Середина XIXв. – середина XXв.

Разработка социально – психологических теорий, превращение социальной психологии в самостоятельную отрасль знаний и зарождение социально-психологических школ (этнопсихологии, политической психологии и др.)

Середина XXв. – по настоящее время

Превращение и окончательное оформление социальной психологии в экспериментальную науку

Источник

Структурно-логические схемы. Схема 1. Сущность психологического воздействия

Схема 1. Сущность психологического воздействия

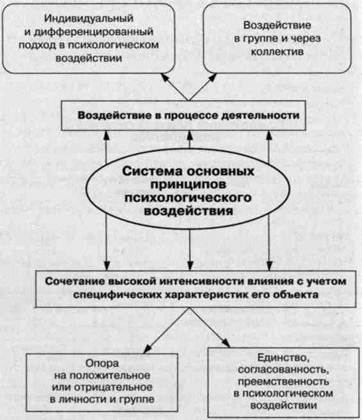

Схема 2.Принципы психологического воздействия

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991.

Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие. М., 1990.

Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980.

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 1999.

Бехтерев В.М. Избранные труды по социальной психологии. М., 1997.

Битянова М.Р. Социальная психология. М, 2001.

Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1995.

Горячева А.И., Макаров М.Г. Общественная психология. Л., 1979.

Гришина Н.В. Взаимоотношения в коллективе. Л., 1989.

Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2000.

Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1996.

Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. М., 1979.

Донцов А.И. Психология коллектива. М., 1984.

Доценко Е.Л. Механизмы психологической защиты от манипу-лятивного воздействия. М., 1994.

Жуков Ю.М. Точность и дифференцированность межличностного восприятия. М., 1992.

Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. М., 1995.

Зенько Ю.М. Психология и религия. СПб., 2002.

Иванов В.А. Политическая психология. М., 1990.

Кавелин СБ. Психология и политика. Тамбов, 1992.

Ковалев А.Г. Курс по социальной психологии. Л., 1972.

Ковалев ГА. Психологическое воздействие. М., 1989.

Козлов В.И. Типы личностей. М., 1999.

Коломинский Я.Л. Психологические взаимоотношения в малых группах. М., 1976.

Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник для вузов. М., 2002.

Крысько В.Г. Этнопсихология. М., 2002.

Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. Л., 1967.

Куницына Н.В., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб., 2001.

Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1999.

Лозовский Б.Н. Искусство взаимопонимания. Свердловск, 1990.

Ломов Б.Ф. Системность в психологии. М.; Воронеж, 1992.

Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997.

Малисова И. И. Рефлексивная и коммуникативная компоненты межличностного понимания. М., 1995.

Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию. М., 1994.

Обозов КН. Психология межличностного взаимодействия. Л., 1979.

Обозов НН. Психология межличностных отношений. Киев, 1980.

Обозов Н.Н. Психология менеджмента. СПб., 1994.

Одайник В. Психология политики. М., 1996.

Основы социального психоанализа. М., 1996.

Ларыгин Б.Д. Социальная психология. СПб., 1999.

Петровская Л.А. Компетентность в общении. М., 1984.

Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. М., 1982.

Петровский А.В. Психологическая теория коллектива. М., 1979.

Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. М., 1982.

Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1967.

Прикладная социальная психология. М., 1998.

Психология воздействия. Проблемы теории и практики. М, 1989.

Психология межличностного познания. М., 1981.

Самыгин СИ., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. Ростов-на-Дону, 1996.

Свенцицкий А.Л. Социально-психологические проблемы управления. Л., 1979.

Смелзер Н. Социология. М., 1994.

Соловьева О. В. Обратная связь в межличностном общении. М, 1992.

Социальная психология / Под ред А.Л. Столяренко. М., 2001.

Социальная психология личности в вопросах и ответах. М., 1999.

Социальная психология: Хрестоматия. М., 1999.

Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. М., 1999.

Технологии политической власти. Киев, 1995.

Угринович Д.М. Психология религии. М., 1986.

Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М., 1985.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1991.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™. М., 1994.

Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.

ХьелЛ., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997.

Шаронов В.В. Психология класса: проблемы методологии. Л., 1980.

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М., 1998.

Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. М., 1995.

Шестопал Е.Б. Очерки политической психологии. М., 1990.

Шиллер Г. Манипулирование сознанием. М., 1990.

Шмидт Р. Искусство общения. М., 1992.

Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. Минск, 1992.

Щербатых Ю. Искусство обмана. М., 1999.

Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.

Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. Л., 1992.

Юсупов ИМ. Психология взаимопонимания. Казань, 1991Л

Ядов В.А. Социальная идентичность личности. М., 1994.

Источник

Ваш психолог. Работа психолога в школе.

Самое популярное

История психологии в схемах

Канд. Пс. Наук., доцент Н.В. Кухтова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.

П. М. МАШЕРОВА»

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИИ

ОСИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ

ПРИНЦИПЫ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕТОДЫ СБОРА И ИНТЕРПРИТАЦИИ ФАКТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ПРИЗНАКИ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ

ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИИ

СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО

ДВИЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ В УЧЕНИИ АРИСТОТЕЛЯ

СТРУКТУРА ДУШИ В УЧЕНИИ ПЛАТОНА

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ МИРА В УЧЕНИИ СТОИКОВ

СИСТЕМА В ПСИХОЛОГИИ СТОИКОВ

ВИДЫ И ФУНКЦИИ ДУШИ В УЧЕНИИ АРИСТОТЕЛЯ

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА

ДУАЛИЗМ ЭПОХИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Расцвет естествознания на Арабском Востоке. В период средневековья в Европе утвердилась схоластика, способствующая рациональному (логическому) обоснованию христианского вероучения. При монастырях открываются научно-образовательные центры.

Психологические знания приобретают этико-теологический мистический ха-рактер. Изучение душевной жизни подчиняется задачам богословия.

Накапливается конкретный материал об анатомо-физиологических особенностях человеческого организма как основах душевной жизни.

Познание развивается в сфере мистики и кабалистики, алхимии и астрологии

Зарождается светская опытная наука; естествознание, астрономия, математика, медицина и д.р.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Господствующей идеологией стала религия; в Азии, Аравии и арабоязычных странах – Мусульманская, в Европе – христианская в двух разновиднос-тях (римский католицизм и византийс- кую православие). Утвердившиеся в Европе христианство привнесло воинственную нетерпимость ко всем «языческим» знаниям (1022г. – первые костры инквизиции)

ЕДИНСТВО ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В УЧЕНИИ

Ф. АКВИНСКОГО

ПСИХОЛОГИЯ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ДУАЛИЗМ УЧЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ Р. БЭКОНА

ДЕТЕРМИНИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ Р ДЕКАРТА

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ДЖ. ЛОККА

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ Г. ГЕГЕЛЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв.

Направление в психологии

Предмет и задачи психологии

Содержание психики

Метод исследования

Экспериментальная

психология

Вундт Вильгельм Маркс

(1832-1920) Эббингауз Герман

(1850-1909)

Элементы психики, их связи и законы, психология народа

Элементарные и сложные (высшие) познавательные процессы, сложные и простые двигательные реакции

Эксперимент, интроспекция, анализ продуктов творчества

Структурализм

Титченер

Эдвард Брадфорд

(1867-1927)

Изучение структуры сознания

Функционализм

Брентано Франц

(1838-1917) Штумпф Карл (1848-1936) Энджелл Джеймс Роланд

(1869-1949) Джеймс Уильям (1842-1910) Гальтон Фрэнсис

(1822-1911)

Дьюи Джон

(1859-1952) Вудвортс Роберт (1869-1962) Спенсер Герберт (1820-1903)

Бинэ Альфред (1857-1911)

Исследование психических актов, направленных на какой-либо предмет или действие и выполняющих определенную функцию

Интенцио-нальные акты; поток мыслей и переживаний, в котором выделяются относящиеся к внешнему миру и себе; поток активности, объединяющей субъект и объект

Наблюдение (как самона-блюдение, так и объективное наблюдение со стороны), анализ продуктов деятельности

Вюрцбургская школа

Кюльпе Освальд

(1862-1915) Ах Нарцисс Каспар

(1871-1946)

Зельц Отто

(1881-1944)

Изучение динамики протекания познавательных процессов и факторов, на нее влияющих

Элементы психики, умственные образы и их значения, установки

Метод систематической экспериментальной интроспекции (словесного отчета)

Французская школа

Жане Пьер

Мари Фели

(1859-1947)

Рибо Теодюль Арман

(1839 — 1916) Дюркгейм Эмиль (1858-1917)

Леви-Брюль Люсьен

(1857-1939)

Тард Габриель (1843-1904)

Изучение фактов и закономерностей психической жизни. Главным объектом являются люди с пограничными психическими состояниями

Сознательный и бессознательный уровни психики, содержанием которых являются знания о мире и о себе, а также поступки человека

Клинический и кросс-культурный методы

Описательная психология

Дильтей Вильгельм

(1833-1911) Шпрангер Эдуард

(1882-1963)

Описание и анализ психических явлений как отдельных процессов жизненного целого, воплощенных в духовных, культурных ценностях

Целостные и целена-правлен-

ные душевные процессы

Постижение, основанное на анализе непосредственных переживаний «Я»

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ БИХЕВИОРИЗМА

Достоинства бихевиоризма

Недостатки бихевиоризма

Бихевиоризм обозначил историческую потребность в расширении понимания предмета изучения психологии и ввел в круг изучаемых психологией явлений поведение человека, сделав его предметом своих исследований и, тем самым, противопоставив сознанию

Однако при этом потребность в расширении предмета психологических исследований отразилась в бихевиоризме однобоко и неадекватно, так как при этом игнорировалось сознание как объективная сущность; сознание в бихевиоризме было полностью исключено из области изучения, так как не имело объективных наблюдаемых методов

Исторической заслугой Дж. Уотсона является исследование поведения и острая постановка проблемы объективного подхода в психологии

Однако при этом понимание поведения сводится лишь к внешним проявлениям, и игнорируются ненаблюдаемые физиологические и психические процессы

Важнейшей для психологии как практической науки является выдвинутая Дж. Уотсоном задача управления поведением человека, нацеленность научного исследования на связь с практическими задачами

Но из-за механической трактовки поведения человек лишается своей активной деятельностной сущности и выступает как реагирующее существо

Бихевиоризм укрепляет метод лабораторного эксперимента как основного в психологических исследованиях и, более того, вводит практику проведения опытов на животных, что, безусловно, позволяет решить многие практические задачи психологии

Однако результаты, полученные опытным путем на животных, переносятся без каких-либо ограничений на человека, при этом не учитывается качественная разница в поведении человека и животных

В рамках бихевиоризма были установлены многие закономерности выработки навыков

Но были проигнорированы важнейшие компоненты действия — мотивация и психический образ действия

Достижением бихевиоризма стала разработка практических методик обучения, основанных на контроле внешних воздействий, реакции организма на эти воздействия, а также получении разного рода подкрепления, обусловливающего в дальнейшем формирование той или иной реакции. Такие методики активно разрабатывались Б. Скиннером и получили название метода программированного обучения, который в короткие сроки позволяет осуществлять процесс обучения необходимым знаниям и навыкам, а также корректировать нежелательное поведение.

Однако эти методики строились на исключающем осознанность принципе подкрепления правильных актов поведения, ведущего к формированию необходимого навыка, что не могло развить внутреннюю познавательную деятельность индивида, т.е. сформировать у него навык интериоризации деятельности — ее свертывание во внутренний план. Таким образом, из специфики обучения исключается один из его важнейших компонентов — осознанность и интериоризация действия

ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ЭПОХУ БИХЕВИОРИЗМА

Предмет и задачи исследования

Источник

Педагогический процесс как система решения педагогических задач через создание педагогических ситуаций

СИТУАЦИЯ:

противоречие проблема

гипотеза задача решение

оценка результата (коррекция)

удовлетворение результатом

= «НОВАЯ СИТУАЦИЯ»

Анализ

нет проблемы:

стабильное состояние системы, отсутствие конфликтов и противоречий

нет необходимости вмешиваться

нет противоречий – нет развития

-

обнаружение

противоречия

-

формулирование проблемы

-

постановка П-задачи

-

проектирование

необходимых П-условий

-

прогнозирование

-

корректировка

Создание П-ситуации («как надо»)

Анализ изменений и результатов…

Педагогический процесс как система педагогических ситуаций

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ – направленность её на достижение ПЕДАГОГИЧЕСКОГО результата

+

СИТУАТИВНОСТЬ – система созданных педагогом условий «здесь и сейчас»

+

УПРАВЛЯЕМОСТЬ – педагог может ими управлять, манипулировать ими

+

СО-БЫТИЙНОСТЬ для субъекта – воспринимается субъектом как значимое событие

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

общество

семья

педагог

ребенок

субъект

природа, индивид

Условия

события

Воздействует

Управляет

Организует

Внешняя сторона

Социальная

Необходимая

«насилие»

Деятельность

Живет, развивается

Решает задачи, действует, познает

Приобщается к культуре

Творит

Переживает, рефлексирует

Самоутверждается, самореализуется

«усовершенствование»

Внутренняя сторона

Природная

Автономная

Свобода

САМОСТЬ

«Л»

(результат)

«самоактуализация»

«общественный идеал»

«САМО-развитие»

«0»

взаимодействие

События

С – ситуация, сложившаяся «как есть»

З – педагогическая задача

ПС – педагогическая ситуация как система созданных педагогом условий

П-Ситуации (спец. созданные условия)

Р — полученный педагогический результат, изменения в ученике

А – анализ ситуации и обнаружение противоречия — П

Этапы деятельности

Периоды жизни (возрастные и т.п.)

Задачи (стратегические – тактические – оперативные)

С1Апз1ПС1РАПпз2ПС2РАПз3ПС3Р

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

результат |

|

|

|

|

«0»

Годы (четверти, недели, дни, уроки, этапы урока, моменты)

Уровни (нулевой, низкий, допустимый, удовлетворительный, средний, желательный, хороший, высокий, отличный)

Достижения

Педагогический процесс – преодоление педагогом и школьниками возникающих противоречий, поступательное движение от цели к результату через постановку и решение педагогом ПЗ и создание им педагогических ситуаций, как личностно значимых событий, в которых происходит жизнь и деятельность учащихся

«Ситуация П» (система имеющихся или специально создаваемых П условий)

У. ВНЕШНИЕ (ими можно управлять)

СРЕДА: время, место, «климат», предметы, дизайн,

ОКРУЖЕНИЕ, ЛЮДИ: кадры, коллектив, сообщества, «гости», «соседи»

СЛОЖИВШИЕСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ,

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: поставленные задачи, средства, характер взаимодействия, требуемые действия, стиль управления, контроль и т.п.;

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

У. ВНУТРЕННИЕ (особенность: ими можно управлять, если)

-

нужное состояние — это уже данность, и мы его только поддерживаем

-

нужное состояние мы можем достигнуть при определенных и понятных нам небольших вмешательствах (использование методов, средств, приемов). Это является оперативной педагогической задачей.

ИНАЧЕ это не условие, а ЦЕЛЬ, требующая проектирования педагогического процесса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ САМИХ СУБЪЕКТОВ (детей, учащихся)

индивидуальность (психические процессы, интеллект, эмоции, воля, нравственность)

субъективные характеристики (опыт, мнения, взгляды, ценности, отношения, позиции)

противоречие — несогласованность сторон, отсутствие нужных взаимосвязей между компонентами системы, конфликтные отношения, дефицит

проблема — внутренний или внешний барьер, препятствие невозможность эффективно продолжать

+ осознание этого + переживание этого как значимого + желание + невозможность на данном этапе это преодолеть пока не …

сформулированная проблема как вопрос

гипотеза — ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о способах преодоления обнаруженной проблемы

-

описание актуального состояния системы

-

описание требуемого состояния системы

-

формулирование ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ УСТОЙЧИВОЙ ЗАКОНОМЕРНОЙ связи между внешними обстоятельствами (условиями), которыми мы можем управлять, и требуемым состоянием частей системы и системы в целом

Если (мы) …, то (оно) …

Чтобы стало (у него) … необходимо (нам) ….

Будет так как нам надо…, если мы…

|

ЗАДАЧА Условия (дано) + цель, поставленная в заданных условиях (что нужно получить?) Что необходимо сделать для этого? |

РЕШЕНИЕ П. ЗАДАЧИ анализ (что имеем? что дано? что знаем? Чего не хватает? что мешает, почему? что помогает? от чего зависит?) гипотеза – наиболее вероятный способ решения проектирование и создание: условия, средства, способы деятельности, алгоритм, система отношений |

|

(продолжение) ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА |

|

(еще на этапе целеполагания) |

|

|

|

|

КОРРЕКЦИЯ (кто виноват?) |

|

|

Деятельности педагога |

Нарушенного развития |

|

Педагогических условий |

Поведения субъекта |

ОПЫТ

попытка, пытаться, пытать, попытка… не пытка, опытный, испытание, испытывать (проверять, переживать)

деятельность, многократные пробы

ошибки и достижения

понимание сути, принципов

рефлексия и выводы как обобщение (знания и умения)

способность применять эти выводы в новых ситуациях, автономно эффективно действовать в ситуации (компетентность)

способность делиться опытом, не просто демонстрировать, но передавать его в виде советов, обобщений, принципов, правил, алгоритмов, технологии (мастерство)

попытки + обобщения + выводы

СУБЪЕКТ (деятельности, жизни)

САМ

осознает потребности (мотивы)

ставит цель

определяет критерии достижения

планирует

организует, управляет

выполняет

анализирует и контролирует

оценивает

СВОЙСТВА СУБЪЕКТА

Инициативность (стремится)

Активность (не ждет, сам)

Рефлексивность (осмысливает,

оценивает)

Авторство («творец»)

Автономность (независимо)

Ответственность (готов понести и ответит)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

|

Мотив |

Анализ потребностей |

|

|

Осознание |

||

|

Цель |

Проектирование целеполагание |

управление |

|

задачи: 1 2 3 |

Действия 1.(операции) 2.(операции) 3.(операции) |

проектирование |

|

планирование |

||

|

Организация |

||

|

Исполнение |

||

|

Способы, средства |

Анализ |

|

|

Результат |

Оценивание |

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

коррекция

рефлексия

теоретическая

анализ – прогноз – проект

+

практическая

организация-общение

(взаимодействие)

РЕФЛЕКСИЯ

Остановка в деятельности

Фиксация проблемы

Анализ опыта

Выявление эффективных способов решения

Конструирование новых

Выводы «для себя»

Усовершенствование

«РЕФЛЕКСИЯ»

Отражение в сознании происходящих в нем же процессов

Направленность сознания на самое себя

Осознание своего внутреннего состояния

Самоанализ с целью самосовершенствования. Самооценивание. Самоконструирование

Внутренний диалог «с самим собой»

Поиск вопросов на волнующие тебя вопросы про тебя и твою жизнь

Поиск нравственных ориентиров, смыслов, переоценка ценностей

Осознание своих действий, отношений, жизни и т.п.

Отражение своей личности в отношениях и реакциях других

Взгляд на себя со стороны, «другими глазами»

Выведение общих принципов для использования в своей жизни и опыте

Определение своей роли и места в жизни, обществе

РЕФЛЕКСИЯ

Нравственная: зачем я живу? что самое важное в моей жизни? как жить в ладу с совестью?

Личностная: кто я, какой я, каким я хочу быть?

Социальная: что я в обществе? какие роли я играю? каковы мои отношения с миром и окружающими людьми?

Кооперативная: какова общая задача? какова моя задача? какова моя роль, ответственность? Чем я могу быть наиболее полезен? С кем мне необходимо взаимодействовать и как?

Коммуникативная: как меня воспринимает, понимает собеседник, как я влияю на его реакции, как ситуация и я видятся и оцениваются с его стороны

Профессиональная: какой я как профессионал? какие профессиональные качества мне необходимо развивать?

Методическая: что я умею, каковы мои сильные стороны? На решение какой проблемы направлен мой опыт? Чем уникален мой опыт, полезен и интересен другим?

Деятельностная: какую задачу я решаю, какова моя цель? Какие результаты надо получить?

На каком уровне необходимо получить результаты? Соответствует ли моя деятельности (её результат) требованиям, образцу? Что мешает, что помогает? Какие средства в наличии? Чего не хватает? Как это можно сделать иначе? А что если…? Соответствуют ли мои действия (методы, средства) цели. То ли мы получили в результате? Где ошиблись? В чем?

Учебная: вопросы ДР + что известно, что неизвестно, что необходимо узнать? достоверна ли информация? не противоречит ли это моим прежним взглядам и убеждениям? как это понимать? какова связь? каков общий принцип? что из него вытекает? какие выводы можно сделать? как и где я могу это применять? чему я научился?

СУБЪЕКТЫ

ПП

РЕБЕНОК = СУБЪЕКТ

(сделать его таким

относиться к нему как к С, дать ему эту возможность)

ПЕДАГОГ – РОДИТЕЛИ

(умерить активность)

КОЛЛЕКТИВ

педагогический – классный

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА

Администрация

Служба ППС

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС»

Как взаимодействие субъектов

Как организованный процесс для развития и образования личности

Как движение взаимосвязанных субъектов к «педагогическому идеалу» (от цели к результату)

Как система педагогически организованных и оформленных событий жизни ребенка

Как процесс постановки и решения педагогом педагогических задач (как система создаваемых и сменяющихся педагогический ситуаций (условий).

Как совокупность процессов

-

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ)

-

Особенности психического и физического развития

социального, сенсорного, речевого и познавательного

-

Особые образовательные потребности

-

Специальные условия образования

Коррекция развития

Развитие психических процессов

Формирование поведения и опыта

Социализация

Воспитание

Обучение

Педагогическое сопровождение

Педагогическая поддержка

Компоненты

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ЦЕЛЬ (задачи)

ПРИНЦИПЫ

|

СОДЕРЖАНИЕ: «4» |

«инструментарий» |

|

|

переживания и отношения |

информация |

МЕТОДЫ (приемы) |

|

деятельности по образцу |

||

|

СРЕДСТВА |

||

|

творческая деятельность, преобразование |

||

|

ФОРМА |

РЕЗУЛЬТАТ

«Цель – содержание – результат»

Цель – отражение в сознании педагога желаемого (требуемого) результата

Результат – то, что получилось (новообразования личности), «сухой» остаток от усвоенного содержания

+ (?) собственные выводы, личностные смыслы, отношения, свойства субъекта, способности

Содержание — то, из общественного опыта, что отобрано для «передачи» и что «передается» «посредством» дидактических средств («влетает в одно ухо») и ДОЛЖНО БЫТЬ усвоено (присвоено как собственный опыт)

Пока «влетает», звучит и демонстрируется на стороне – «содержание»

Усвоенное (то, что останется и добавится) – уже «результат»

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:

общественный опыт и ценности культуры, адаптированные для учащихся,

которые должны быть усвоены ими в процессе обучения и воспитания

-

ОПЫТ (общественный)

«усвоение» – ПРИ-СВОЙ-ение

-

ОПЫТ (субъектный)

выработка способности быть субъектом деятельности

-

ОПЫТ (личностный)

субъективация, «обретение» своей позиции, точки зрения

С точки зрения ребенка, СОДЕРЖАНИЕ — это то, что с ним ПРОИСХОДИЛО, СОБЫТИЯ его жизни (в школе), включающие

-

значимую ИНФОРМАЦИЮ,

-

новые связи и ОТНОШЕНИЯ, ПЕРЕЖИВАНИЯ,

-

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (чем он занимался, в т.ч.

-

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И СОЗИДАНИЕ НОВОГО

= «ОПЫТ («деятельность в событиях»),

который был организован педагогом

приобретенный собственный ОПЫТ и

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

= результат ПП

например: «сформированная форма желательного поведения»

КАЧЕСТВА (показатели)

-

УСТОЙЧИВОСТЬ (не требует регулярных стимулов и подкреплений)

-

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ понимание сущности требований, последствий

-

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (не требует сопровождения и управления)

-

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ (переносится в другие ситуации)

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ —

характеристики конечного состояния изменяемого(создаваемого) объекта

у ребенка: поведения, качеств, отношения, уровня развития психически процессов

у проекта: социальной и практической значимости, доступности, продуктивности, эффетивности, оптимальности затрат, логики, структуры, компонентного состава, объема, содержания, полноты

ЦЕЛЬ – отражение в сознании субъекта

ОБРАЗА НЕОБХОДИМОГО планируемого РЕЗУЛЬТАТА

Целеполагание – проектирование характеристик и параметров необходимого результата в виде «формулы»

работают воображение,

мышление: синтез, абстрагирование, конкретизация

Отвечает на вопрос:

ЧТО необходимо получить?

ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ?

ЧТОБЫ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ В КОНЦЕ?

∞ На вопрос «ЗАЧЕМ?» чаще отвечают «потому что…»

«почему ты это сделал?» – более относится к мотиву деятельности

Мотив (почему?) относится к прошлому (побудительной силе)

Цель (зачем?) относится к будущему (конечному результату)

ЦЕЛЬ ОТРАЖАЕТСЯ в сознании как формальные и содержательные характеристики будущего результата УРОВНЕВЫЕ – «мини»-«макс»

|

— компоненты, структура — свойства — качества — черты — особенности |

Вопросы |

|

Как это должно выглядеть? Чего ты ожидаешь от этого (результата)? Чего при этом не должно быть? На что похоже? Какое оно (размер, глубина, форма, содержание) Чем оно должно отличаться от… ? Что в него должно включаться (из чего состоять, должно ли там быть это… то…) Где и как это будет использоваться? Зачем оно нужно? |

ПРИЕМЫ и методы ОБУЧЕНИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ

-

Образец демонстрирует педагог, который формулирует цель «пошагово»

(делай за мной, делай как я, делай сам)

-

Алгоритм целеполагания

(ставим цель по инструкции: делай раз – делай два, если… то…)

-

Уточняющие вопросы педагога (помогают увидеть цель и сформулировать ее)

-

Визуализация

(рисование, коллаж, мозаика, «3D моделирование»)

-

«Рыба» и конструктор (собери из «рыбного набора»)

-

Система упражнений, формирующих действия целеполагания, навыки постановки цели

(описание образов, задания на воображение, на конкретизацию, на абстрагирование, конструирование из абстрактных элементов целого, выделение свойств, группирование по свойствам, функциям)

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

(способ обучения — уточняющие вопросы педагога)

Принципы:

-

опора на воображение субъекта,

-

от стратегического (перспективного, идеального) к тактическому и оперативному (промежуточному),

-

конструирование целого и конкретизация частей,

-

опора в обучении на уже сформированные более простые действия

-

педагог не сообщает цель!

-

в результате ответов субъект четко формулирует цель сам

-

в конечном результате мы добиваемся того, что субъект задает себе эти вопросы сам и на их основе формулирует цель

Общие ?: о чем мечтаешь?

знаешь ли ты, что тебе нужно или что от тебя требуется?

какие вопросы ты хочешь задать?

чего ты хочешь конкретно?

чего ты можешь добиться (мин-макс)?

ЗАЧЕМ это нужно?

зачем ЭТО нужно ТЕБЕ?

Как (где, когда) ты это будешь (можешь) использовать?

Конкретные ?:

Что требуется получить?

Что требуется от результата?

На что это будет, на что может быть похоже?

На что должно быть похоже?

Как это выглядит?

Из чего будет (должно) состоять?

Какие у этого характеристики и свойства?

Каких свойств, элементов, качеств НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ?

Кому это нужно? Зачем?

Чьим и каким именно требованиям оно должно отвечать?

Где это будет использовано (тобой, другими)?

Какой минимальный результат тебя (их) устроит?

Какого максимального результата ты можешь добиться?

Чему наиболее будешь рад, удовлетворен?

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

(по инструкции: «делай раз – результат — делай два — »)

Принцип +:

1) указание на необходимое действие (задание) + вопрос, на который нужно найти ответ (содержание мышления)

2) каждый пункт осуществляется до конкретного результата, иначе — дальше не продвигаемся)

3) следующий шаг опирается на достигнутый результат

Вариант а Что ты хочешь и что нужно сделать, чтобы это получилось?

Вариант б Сформулируй задачу (перескажи задачу, поставленную педагогом: что требуется сделать?)

Что нужно получить, чтобы задача считалась решенной?

Что нужно сделать, чтобы получить это?

( получаем представление о задаче, образе деятельности, ее направленности, и общем образе результата)

ПРЕДСТАВЬ, что получится в результате того, что необходимо (требуется) сделать)

ОПИШИ это, как оно тебе видится, как будет выглядеть, какие у него характеристики, на что оно похоже, чем именно отличается от других (аналогичных)

ОЦЕНИ, достижим ли он в том виде, как ты это себе представляешь.

ВЫДЕЛИ отдельные части.

ОПИШИ характеристики каждой

ОПРЕДЕЛИ требования минимальные и максимальные к общему результату.

КОНКРЕТИЗИРУЙ, что-то следует добавить (убавить) к результату, который необходим?

ПРЕДСТАВЬ снова, теперь более конкретно, что получится.

ОПИШИ максимально конкретно и зримо результат, чтобы другой это понял (увидел, представил)

ОТВЕТЬ на вопросы:

— этот результат достижим? (в какие сроки и какими силами, есть ли у тебя эти сроки и нужные средства? (если нет – уточни, переформулируй, конкретизируй)

— этот результат можно пронаблюдать, зафиксировать, его наличие-отсутствие, измерить (как?) (если нет – уточни признаки, характеристики, свойства)

— каковы показатели того, что результат достигнут?

— по каким критериям его следует оценивать?

ЗАФИКСИРУЙ (описательно, схематично, 3d модель)

ОЦЕНИ, устраивает ли тебя (заказчика) такой результат.

ВЫДЕЛИ что изменилось? что появилось нового? что стало яснее?

ПРЕДСТАВЬ – ОПИШИ – ОХАРАКТЕРИЗУЙ – КОНКРЕТИЗИРУЙ – ОПРЕДЕЛИ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ – ОЦЕНИ ДОСТИЖИМОСТЬ, КОНКРЕТНОСТЬ И ЯСНОСТЬ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

(способ обучения – по алгоритму если… то…)

ПОМОГАЮЩИЕ ВОПРОСЫ («формальный» подход)

|

Р.п. |

Д.п. |

В.п. |

Т.п. |

П.п |

|

|

Кто? Что? |

Кого-чего У от до из с без около вокруг для |

Кому-чему к, по, благодаря, |

Кого-что |

Кем-чем с, за, перед, под, над |

О ком-о-чем в, на |

|

Как? |

Каким образом? Каким способом? |

||||

|

Почему? |

! выяснить, почему на самом деле |

||||

|

Зачем? |

! не всегда бывает «зачем» если «незачем», значит бессмысленно, неосознанно, бесцельно |

||||

|

Kакой? |

Из чего состоит? |

Kакая вза имосвязь? |

|||

|

Где? |

Откуда? |

Куда? |

|||

|

Сколько? |

Как часто? |

Как долго? |

ПОМОГАЮЩИЕ ВОПРОСЫ («содержательный» подход)

о фактах, явлениях

о сущности

о смыслах, об отношении

о мнении, оценке

о цели

о результатах

о перспективах

о трудностях, затруднениях (внутренних)

о препятствиях (внешних)

о нуждах, мотивах

о причинах, о следствиях

о средствах

о содержании

о форме

о сроках, времени, месте

о назначении, функциях, возможностях

о характеристиках,

о состоянии

о о целом-части, структуре, связях, соотношениях

о логике

о последовательности

о главном-второстепенном, существенном-несущественном,

об общем-частном

о достоверности-ложности

о вариантах

Универсальные вопросы, необходимые каждому

-

ЗАЧЕМ (…это нужно (и кому оно нужно), …я делаю так?… я это говорю? … я это говорю им? … это мне? … это «им») (цель, смысл)

-

КАКОЙ СМЫСЛ (в требовании, в результате, в отдельном действии, в используемом средстве, для меня, для адресата, для человечества)

-

ПОЧЕМУ (так, а не иначе, в такой последовательности, мне это надо, им будет это надо)? (причина, мотив, границы возможностей)

-

И…? (И ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ? И ЧТО ПОТОМ?) (следствие, план, важность)

-

ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНЯЛ, ЧТО… ? (уточнение, что до вас дошла вся информация в полноте ее смысла)

-

КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИНАЧЕ? (поиск вариантов, для выбора лучшего)

-

А ЧТО ПРО ЭТО СКАЗАЛ (подумал) БЫ…? (оценка ситуации, решения, способа с позиции «другого»)

Что имеем? Что нужно получить?

Что мешает? Что помогает?

В чем противоречие? В чем проблема?

Что можно сделать? А что, если…?

Как? Почему?

Что еще? Как еще?

«РЫБА задачная»

глагол п.н.+ «как» + существительное + «конкретизация» = ЗАДАЧА

Назови

Опиши

Допиши

Добавь

Дай

Возьми

Определи

Перечисли

Охарактеризуй

Сформулируй

Убери

Измени

Преобразуй

Выдели

Выбери

Раздели

Проанализируй

Соедини

Покажи

Укажи

Вырази

Задай

Спроси

Найди

Распредели

Перенеси

Представь

Напиши

Прочитай

Перескажи

Суть, сущность, определение, главное, второстепенное, необходимое, лишнее, параметры, характеристики, последовательность, элементы, границы, связь, вопрос, идею, проблему, трудность, противоречие, тему, принципы, причины, следствия, признаки, место, роль, время, значение, достоверное, ложное, схему, модель, план, стратегию, алгоритм

ВОСПИТАНИЕ

Человек человеку педагог

Педагогический закон «Через других мы становимся самими собой

Личность становится для себя тем, что она есть в себе через то, что она представляет для других»

(Л.С. Выготский)

Человек становится для себя тем, чем он является для других

Действие закона:

назови человека сто раз

|

свиньей |

принцем |

и на сто первый он

|

захрюкает |

станет вести себя по-королевски |

Относиться к воспитаннику (ребенку) надо так, как если бы он уже является таким, каким мы хотим его воспитать

(какова же наша цель?

следует ли относиться к плохому как к хорошему?)

Когда человек играет предложенную (навязанную, «подброшенную») ему роль, образ его мыслей и чувства меняются в соответствие с ролью

(какие роли мы предлагаем «плохому» ребенку?)

Внешнее изменяет внутреннее.

Внутреннее определяет внешнее.

(от чего зависит характер и поведение?)

Педагогу профессионально необходимо базовое доверие к миру и к людям (детям).

Согласно Э. Эриксону, степень развития у ребенка чувства доверия к другим людям и миру зависит от качества получаемой им материнской заботы. А от чего это чувство зависит у педагога?

Человеку для нормального развития необходимы контрасты.

Что контрасты могут воспитать еще?

Чтобы добиться цели, нужно в нее верить, говорить о ней уверенным тоном и идти уверенным шагом.

Чтобы добиться своего, нужно…

Чтобы убить стихийную инициативу, нужно ее организовать и возглавить

Чтобы заставить человека чем-то заинтересоваться, следует запретить ему это делать

Чтобы убить охоту чем-то заниматься, нужно заставлять это делать регулярно

Влияние обаяния педагога или его авторитета – своего рода гипноз, т.е. форма подчинения и власти, мешающие становиться самим собой.

Человек должен совершать тот или иной поступок вследствие внутреннего побуждения, исходящего из осознанной необходимости. Это есть свобода. «Цель нормального воспитания состоит, таким образом, не в том, чтобы ученик слушался … учителя, а в том, чтобы он слушался себя» (В.И.Слуцкий)

«Авторитет – это средство, которое… должно стремиться к самоуничтожению, или, вернее, к самонеприменению. … К сожалению, авторитет часто превращается в самоцель и не служит свободе, а отучает от нее»

Главными орудиями (средствами) воспитания

в демократической педагогической системе являются

не

кнут и пряник, а

человеческие отношения

и

условия жизни человека

© Неделина С.В., 2015-2016 Страница 31

Схема 1. Психологические процессы в малой группе

Схема 2. Понятие и сущность общения

Схема 3. Психологические особенности групповых настроений

|

Большой силой воздействия |

Динамичностью и изменчивостью |

Определенной направленностью |

характеризуются

Делятся на

|

Способствующие совместным усилиям людей в группе |

Препятствующие совместным усилиям людей в группе |

|

|

— энтузиазм — общий подъем — вера в общий успех — увлеченность |

— состояние упадка — неверие в свои силы — уныние, скука, обида |

Схема 4. Психологические особенности группового мнения

|

Групповое мнение |

||

|

Функции |

Этапы формирования |

|

|

Информация |

1. выяснение и изучение индивидуальных мнений |

|

|

Воздействие |

2. Выработка правильных оценочных суждений |

|

|

Оценка |

3. Обобщение и объединение мнений |

Схема 5. Структура психологии малой группы

Групповые

Схема 6. Психологическая характеристика взаимоотношений в малой группе

Взаимоотношения

в малой группе

Схема 7. Факторы формирования личности

|

Наследственный фактор Особенности физиологии ВНД Анатомо-физиологические особенности Задатки |

|

Социальный фактор Макросреда Микросреда Трудовая деятельность Общение Организованное воспитание самовоспитание |

Схема 8. Факторы социализации личности

|

Факторы социализации личности |

||

|

Микрофакторы |

Мезофакторы |

Макрофакторы |

|

СЕМЬЯ |

РЕЛИГИОЗНЫЕ УСЛОВИЯ |

СТРАНА |

|

МИКРОСОЦИУМ |

ОБЩЕСТВО |

|

|

ИНСТИТУТЫ ВОСПИТАНИЯ |

ТИП ПОСЕЛЕНИЯ |

ГОСУДАРСТВО |

|

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |

КУЛЬТУРА |

Схема 9. Структурно – логические схемы по теме лекции

|

1 этап |

VI в. до н.э. – середина XVв. |

Накопление начальных знаний о происхождении и сущности социально – психологических особенностей человека и механизмов социального поведения людей |

|

2 этап |

Середина XVв. – середина XIXвв. |

Исследование и обобщение представлений о влиянии общества, государства на взаимодействие и общение людей как представителей различных социальных групп |

|

3 этап |

Середина XIXв. – середина XXв. |

Разработка социально – психологических теорий, превращение социальной психологии в самостоятельную отрасль знаний и зарождение социально-психологических школ (этнопсихологии, политической психологии и др.) |

|

4 этап |

Середина XXв. – по настоящее время |

Превращение и окончательное оформление социальной психологии в экспериментальную науку |

Структурно-логических схем: 65276

Обновлено: 27.05.2023

Каждое из указанных направлений содержит более или менее сложные теоретические построения, экспериментальную и опытную основу присущих им воззрений. Некоторые из подходов представляют собой весьма устойчивые концепции, т.е. системы взглядов на психологическую природу личности (психодинамический, гуманистический, деятельностный подходы). Другие представляют собой научные теории, т.е. подкрепленные экспериментальным путем гипотезы относительно научно постигаемых истин, отражающих психологическую природу личности (поведенческий и когнитивный подходы).

Кроме того, в рамках указанных подходов разработаны в развитие или в противовес им многочисленные смежные теории и методы исследования личности. Так что современная психология личности выступает в качестве самостоятельной научной дисциплины.

Деятельностный подход. Разработанный в 30-е годы советскими учеными Л.С. Выготским (1896 – 1938), С.Л. Рубинштейном (1880 – 1959) и А.Н. Леонтьевым (1903 – 1979), деятельностный подход отличается от поведенческого в трактовке личности несколькими принципиальными моментами. Во-первых, деятельностный подход во главу угла полагает систему мотивов человека, иерархия которых определяет направленность личности. Во-вторых, трактует личность как иерархию деятельностей, выводя ценность личности из социальной и духовной значимости ее деятельности и средств, которыми она пользуется. В-третьих, деятельностный подход придавал и придает большое значение именно способностям как средству формирования функциональных органов (см.20.2) и создающих, собственно говоря личность в процессе персонализации индивида т.е. выделяя его из изначально полной и безраздельной социальной зависимости (младенец) в полноправного деятеля. Масштабность деятельности индивида, ее социальная и духовная ценность для живущих и будущих поколений выступает в деятельностном подходе мерилом личности. Личностная структура здесь включает в себя: биологический компонент личности (темперамент, характер, задатки-способности), компонент опыта (приобретенные и наработанные знания, умения и навыки) и компонент направленности (система мотивов, убеждений, ценностных смыслов).

Когнитивный подход. Представленный в психологии теорией личностных конструктов Джорджа Келли (1905 – 1965), факторной теорией черт личности Раймонда Кэттелла (1905 – 1994), факторной теорией личностных типов Ганса Айзенка (1916 – 1997) и рядом других, когнитивный подход использует способность логического размышления человека при создании (конструировании) картины мира, а также различные процедуры измерения психических черт личности.

Американец Р. Кэттел полагал, что личность – это то, что позволяет предсказать, как человек себя поведет в той или иной ситуации, т.е. совокупность правил, которым подчиняется поведение человека во всех видах ситуаций. Р. Кэттелл путем математических измерений выделил общие, уникальные, основныеи поверхностные черты личности. Затем он классифицировал их на темпераментальные, мотивационные и способностные. В итоге, в его структуре личность включает следующие компоненты: 35 личностных черт первого порядка (23 нормальных и 12 патологических), 8 второго порядка, 10 основных мотивационных побуждений (голод, гнев, любопытство и т.п.) и два типа интеллекта – подвижный и кристаллизировавшийся (результат обучения). Обобщенная в наиболее распространенной 16-ти факторной схеме личностных черт (свойств), данная теория получила широкое практическое распространение благодаря одноименному личностному тесту Р. Кэттела.

Британский психолог Г. Айзенк, как и Р. Кэттел, опираясь на математические методы анализа, выделил в структуре личности несколько десятков черт, однако, в отличии от Р. Кэттела, установил их зависимость от высших уровней организации поведения личности – личностных типов. Последних он выделил три: экстраверсивный, невротический и психотический. Иерархичность личностной структуры является отличительной стороной теории Г. Айзенка. Психотический тип личности характеризуется такими чертами как: агрессивность, эгоцентричность, импульсивность и др. Экстраверсивный – общительностью, активностью, смелостью, беззаботностью и т.п. Невротический – тревожностью, подавленностью, низкой самооценкой, застенчивостью и т.п. По мнению Г. Айзенка, генетические факторы являются определяющими для поведения личности.

Теории личности Р. Кэттела и Г. Айзенка называют еще теориями личностных черт.

Позже идеи А Маслоу получили развитие в работах Карла Роджерса, Станислава Грофа. А собственно экзистенциальный взгляд на проблемы личности разрабатывался в трудах американского психолога Ролло Мея (1909 –1994), который, опираясь на труды европейских философов, разработал концепцию личности, в которой ключевые понятия – тревога, вина, свобода, миф, судьба, интенциональность (способность к активному действию) составили каркас личностной структуры.

Все вышеуказанные подходы показывают, что личность человека – это сложное образование, включающее в себя комплексы устойчивых и изменчивых признаков, определяющиеся как генетическими, так и социокультурными факторами, среди которых ведущее место принадлежит процессам, позволяющим человеку воспроизводить человеческий тип жизни. При этом можно по-разному трактовать природу и свойства личности. Но на самом деле реальные перспективы для становления и расцвета личности человека определяются усилиями людей по созданию истинно справедливого и гуманного человеческого общества.

Становление личности

Кардиология — это медицинская специализация, занимающаяся нарушениями сердца (именно человеческого сердца). Область включает диагностику и лечение врожденных дефектов сердца, болезни коронарных сосудов сердца.

ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Схема 1.Структура общения Схема 2.

1.1 Сущность личностного подхода в психологии

В системе «человек-право» в первую очередь реализуются личностные аспекты человека как общественного существа, включенного в социальные отношения, как носителя сознания, и в частности — правосознания.

3. Составление структурно-логической схемы

Глава 2. Основные схемы СМД-методологии

Раздел 2. Теория личности с позиций категориального анализа психологии

Категориальный анализ позволяет увидеть за эмпирико-теоретическими построениями любой психологической системы или частной концепции контуры их категориального аппарата.

1.2 Понятие и сущность субъектно — ориентированного подхода в современной психологии

Субъектно — ориентированный подход является органичным развитием субъектно-деятельностного подхода. Здесь происходит увеличение внимания к субъектам и их окружающей среде.

2.5 Схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределения

К особой группе активизирующих методов относятся схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределения. С одной стороны, эти схемы могут выступать как некоторые теоретические модели, а с другой — как самостоятельные методики.

С.Л. Рубинштейн — создатель деятельностного подхода в психологии

Рубинштейн Сергей Леонидович (1889-1960) — российский психолог и философ, методолог психологии, один из создателей деятельностного подхода в психологии. Рубинштейн создал оригинальную философско-психологическую концепцию человека.

2.3 Становление рефлексивного подхода в отечественной психологии, методология и предмет рефлексивного подхода

В данном параграфе нужно обосновать научность рефлексивного подхода путём описания его предмета и методологии. О непрерывном становлении и преемственном развитии рефлексивного подхода в отечественной науке можно говорить лишь с 1950-х гг.

1.4 Особенности системного подхода в психологии

Системное исследование предполагает определенный выбор объекта и формулировку задачи в терминах системного подхода. выбор объекта конкретного исследования — дело нелегкое.

2. Особенности системного подхода в психологии

Системный подход является своего рода реакцией на бурный и длительный процесс дифференциации в науке. Но это не означает, что системный подход — синоним интеграции.

3 ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Традиционно принято выделять две группы параметров, достаточно полно описывающих особенности той или иной малой социальной группы: * характеризующие группу как целое; * характеризующие человека как члена группы.

2.1 Схемы первого впечатления и стереотипизация

Психология, как и любая другая наука, имеет свои собственные методы исследования. Именно их необходимо использовать студентам в курсовых и дипломных работах.

А какие именно методы исследования используют в психологии? Об этом мы подробно расскажем в статье. Читайте — и вы познакомитесь с основными методами исследования в психологии и их характеристиками.

Хотите первыми получать полезные материалы? Не забудьте подписаться на наш информационный канал в Telegram. И следите за актуальными акциями и скидками от компании.

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Методы психологического исследования: что это такое

Прежде чем приступать к классификации методов психологического исследования, давайте разберёмся, что они из себя представляют и каким критериям должны соответствовать.

Методами психологического исследования в психологии называют приёмы и средства, позволяющие студентам или учёным получать фактические данные и достоверные показатели. А уже на их основе выдвигать теории, искать реальные подтверждения и разрабатывать действенные практические рекомендации.

Методы психологического исследования должны отвечать следующим требованиям:

- Объективность — это значит, что используемые методы, которые применяются при изучении психических явлений, должны учитывать объективную природу человеческой психики.

- Валидность — этот показатель говорит о том, что выбранная методика имеет обоснования и её можно применять в реальных условиях.

- Надёжность — означает, что используемые методы психологического исследования дают одинаковые результаты даже при многократном повторении.

Вот такие требования предъявляет официальная наука ко всем методам исследования, в том числе и психологического.

В психологических вузах студенты пишут курсовые и дипломные работы, каждая из которых должна содержать свою методологическую базу. Чтобы её создать, необходимо понимать, какие методы исследования применяются в психологии.

Классификация методов исследования в психологии

В современной психологической науке используется множество способов, позволяющих классифицировать методы научных исследований. Мы рассмотрим одну из самых популярных, которая включает четыре большие группы:

- организационные методы;

- эмпирические методы;

- методы, позволяющие обрабатывать данные;

- интерпретационные методы.

В детской психологии часто используют проективные методы

Методы психологического исследования: таблица

Прежде чем кратко разбираться в отдельных методах исследования в психологии, давайте посмотрим, какие методологии входят в отдельные группы. Для этого мы составили понятную таблицу методов исследования в психологии:

| Организационные методы | Эмпирические методы | Количественные и качественные методы | Интерпретационные методы |

| сравнительный; | обсервационные: наблюдение и самонаблюдение; | статистический анализ; | генетический; |

| лонгитюдный; | психологический эксперимент; | качественный анализ. | структурные: типологизация и классификация. |

| комплексный. | психодиагностические: тестирование, опрос, беседа и так далее; | ||

| праксиметрический; | |||

| психологическое моделирование; | |||

| биографический. |

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

В научном исследовании используют разные методы из каждой группы. Их применение зависит от целей и задач и от определённых этапов работы над курсовым или дипломным проектом. Также можно использовать несколько методов одной группы. Это помогает рассмотреть предмет изучения с разных сторон и делать более обоснованные выводы.

Основные методы психологических исследований: описание и примеры

Пришло время разобраться, что из себя представляют методологии из каждой группы, дать характеристику этим методам психологического исследования и привести понятные примеры использования.

Организационные методы исследований в психологии

Организационные методы — это те методы, которые определяют форму научного исследования в психологии. Они относятся к общенаучным и отвечают на вопрос: как именно будет проводиться изучение психологической проблематики?

Сравнительный метод

Это все методологии, в основе которых лежит сравнение разных групп людей или психологических явлений. Они могут сравниваться по разным показателям:

- развитию людей на разных возрастных этапах;

- способности справляться с трудностями;

- реакциям на определённые обстоятельства и так далее.

Сравнительный метод ещё называют методом поперечных срезов. Это значит, что он применяется разово, чтобы получить показатели, характерные для данного момента. Такие методы чаще используют для социально-психологического исследования человека и больших групп.

Пример: сравнение психологической устойчивости мужчин и женщин в стрессовых ситуациях.

Лонгитюдный метод

В отличие от сравнительного, лонгитюдный метод предполагает некоторую продолжительность во времени. Чаще всего такие методики применяют для исследования личности в психологии, чтобы увидеть динамические изменения.

Самая главная сложность данной методологии — организовать постоянное наблюдение за объектом, которое будет длиться несколько лет. Возникают вопросы и с чистотой эксперимента — слишком много факторов могут повлиять на конечный результат.

Пример: роль школьного образования в воспитании детей

Самый длительный психологический эксперимент длился 75 лет! Учёные Гарвардского университета в течение этого времени наблюдали за группой из 724 человек, в которую входили как выходцы из обеспеченных семей, так и жители из неблагополучных районов. Цель исследования — понять, от чего зависит здоровье и счастье. Вывод оказался неожиданным — самый главный жизненный стимул — это близкие отношения с другими.

Комплексный метод

Это междисциплинарный метод исследования, который помогает изучать человека и его психологические особенности с разных сторон. Например, с психологической и биологической.

Пример: моральное развитие и выбор ценностных ориентаций в подростковом и юношеском возрасте.

Эмпирические методы исследования в психологии

Эмпирические методы исследования — это непосредственные практические способы, с помощью которых получают искомые психологические показатели. Они отвечают на вопрос: какой инструмент использовать для исследования?

Их довольно много, поэтому разберём те, которые чаще всего можно встретить в курсовых и дипломных работах по психологии.

Наблюдение — один из главных методы исследования в психологии

Обсервационные методы

Главным методом психологического исследования является наблюдение. Он считается одним из самых древнейших. Наблюдение как методологию применяют практически во всех научных работах. Однако не самостоятельно, а в связке с другими эмпирическими методами. Всё потому, что чистое наблюдение не очень объективно.

Чтобы снизить уровень погрешностей, обычно устанавливают определённые критерии, в рамках которых проводят наблюдение.

Пример: наблюдение за поведением подростков в новом коллективе.

Помимо классического наблюдения применяют метод самонаблюдения. Он позволяет отслеживать собственные реакции на внешние раздражители и повышать уровень контроля.

Метод психологического эксперимента

Метод психологического эксперимента — это один из основных способов психологических исследований. Это опыт, в рамках которого экспериментатор создаёт определённые условия и проверяет, как будут реагировать испытуемые.

Различают несколько видов экспериментов:

- лабораторный — условия полностью контролируются исследователем;

- естественный — исследование проводится в обычных условиях;

- явный — участники знают, что они принимают участие в эксперименте;

- скрытый — участники не догадываются, что принимают участие в опыте.

Психодиагностические методы

Психодиагностические — методы психологического исследования, направленные на диагностику психологических особенностей человека и отдельных групп.

Разновидностей психодиагностических методов много:

- психологическое тестирование;

- анкетирование;

- опросы;

- интервью;

- беседа;

- проективные методики.

В непринуждённой беседе можно получить много важной информации

Пример: различные профтесты, которые помогают определить профессиональные склонности людей.

Проективные методики основываются на методе проекций, когда человек неосознанно переносит на окружающие объекты собственные страхи, ценности и желания. Яркий пример подобной методики — чернильные пятна Роршарха.

Праксиметрический метод

Это метод, который используют, чтобы анализировать процессы и результаты (продукты) деятельности и делать на основе этого анализа выводы.

Этот метод чаще всего применяют в работе с детьми дошкольного и школьного возраста, рассматривая их рисунки или поделки из пластилина. А также используют в исторических экспериментах, изучая быт и культуру древних людей.

Пример: изучение психологического состояния и самооценки детей по рисункам, на которых изображено дерево или дом.

Метод психологического моделирования

Когда объект недоступен для непосредственного изучения, тогда применяют метод моделирования. В психологии его тоже используют, когда нужно построить психологическую модель и исследовать её качества.

Нейролингвистическая психология, или НЛП — это одно из психологических направлений, методики которого помогают человеку раскрыть свою личность, улучшить коммуникативные способности, расширять границы мышления и развивать более успешные программы.

Пример: изучить поведение лучших ораторов, выделить основные характеристики и расписать психологическую модель успешного выступления.

Биографический метод

Ещё один экспериментальный метод, который заслуживает внимания — это биографический. В его основе лежит изучение жизненного пути человека, ключевых ситуаций, которые повлияли на его личность и развитие. Такая диагностика помогает корректировать поведение человека, вырабатывать новые реакции и улучшать жизнь.

Пример: развитие психосоматических реакций у девушек, которые подвергались сексуальному насилию в детском возрасте.

Этот метод можно применять для изучения психологического портрета великих людей разных эпох. Для этого используют дневниковые записи, мемуары, письма и другие архивные сведения.

Количественные и качественные методы исследования в психологии

Чтобы организовать психологическое исследования, используют организационные методы, чтобы провести — эмпирические. А для обработки данных — методы количественного и качественного анализа. Расскажем о самых распространённых.

Метод статистического анализа

Метод статистического, или количественного анализа позволяет собирать статистические данные, полученные в ходе исследования. На их основе изучаются более масштабные явления.

Пример: общая статистика людей, страдающих психоэмоциональными расстройствами.

Метод качественного анализа

В отличие от количественного, количественный анализ не занимается подсчётом данных. С его помощью описывают полученные показатели, опираясь на нужные психологические характеристики. Этот анализ усиливает надёжность исследования.

Пример: уровень тяжести психоэмоциональных расстройств, с которым люди чаще всего обращаются к психологам.

Интерпретационные методы в психологии

И последние методы психологического исследования, без которых не может обойтись ни одна работа — это интерпретационные. Это методология, на основе которой будут делаться выводы по изученному проекту.

Грамотно интерпретировать данные — важный этап работы

Генетический метод

Генетический метод предполагает линейное изучение материалов, которое будет опираться на временные отрезки или важные жизненные этапы людей. Его чаще используют при лонгитюдных исследованиях.

Структурные методы

Структурные методы делают основной акцент на том, чтобы искать объединяющие признаки, выявлять общее и систематизировать. Существует несколько разновидностей таких методов:

Они часто используются как основные методы социально-психологического исследования групп и сообществ.

Получился внушительный список. Зато теперь вы знаете, какие методы использовать, чтобы организовать и провести научное исследование, а также обработать и сделать правильные выводы. А если нет времени писать курсовую или диплом по психологии самостоятельно, обращайтесь в наш студенческий сервис.

Психологический анализ — это вид научного анализа, который подобен философскому, математическому и другим. У него есть свои определенные особенности. Главная особенность психологического анализа — это его объект изучения. Ведь объектом изучения такого анализа является психическая реальность, процессы, состояния и свойства человека. Также к его объектам можно отнести социальные и психологические явления, которые возникают в группах. Такими явлениями могут быть мнения, конфликты, общение и другие.

Психологический анализ выступает как метод познания. При этом используется опора на философские и логические знания, а также принципы сознания и деятельности. Методологической стороной психологического анализа может быть какая-то философская система, принципы познания, связи, закономерности. У данного вида анализа есть специфический метод рационального познания. Он связан с результатами психической деятельности.

В психологии анализ — это способ изучения, который опирается на единицы, различающиеся по размеру и качеству.

Единицей психологического анализа может быть история человека и его судьба с момента рождения и до смерти. Значит, единицей такого анализа можно считать определенный период. В процессе анализа происходит выделение определенных психологических составляющих, их происхождение, особенности, деформация. Психологический анализ может выделить все скрытые особенности человека, его психики и деятельности.

Данный вид анализа очень помогает при различных исследованиях. Например, когда нужно составить психологический портрет личности. В таком случае можно узнать и описать то, что нужно, просто проанализировав человека. Если провести психологический анализ, то можно понять, почему человек поступает плохо, что его подталкивает к этому, что он чувствует, как он мыслит и какие у него цели, мотивы. Также можно классифицировать деятельность, которую человек осуществляет или распознать психические расстройства, имеющиеся у личности.

Готовые работы на аналогичную тему

Схема психологического анализа

Схемы психологического анализа бывают:

Двучленная схема была сформирована и использовалась в психофизике и физиологической психологии. Главная задача здесь — это найти и рассмотреть зависимость частичек сознания от раздражителей. В бихевиоризме данная система отображалась с помощью формулы S – R.

Стоит отметить, что такая схема была недостаточной, неполной. Это объясняется тем, что данная схема не рассматривает тот процесс, в котором происходят реальные связи субъекта с предметным миром. Эта схема просто исключает содержательный процесс, в ходе которого реализуется предметная деятельность.

Данная схема применялась довольно долгое время. Только потом смогли сделать вывод, что схема неполноценна, потому что внешние действия и их эффект зависят еще и от промежуточных переменных, описывающих внутреннее состояние. А в двучленной схеме таких переменных не предусмотрено. Именно поэтому, после проверки данной схемы, возникла необходимость создавать другую.

Л. Уайт предложил трехчленную схему анализа через формулу поведения человека: организм/ культурные стимулы — поведение.

Если обобщить вышенаписанное, то можно сказать, что в психологии существует две схемы анализа:

- Двучленная схема, связанная с воздействием на реципирующие системы субъекта и ответными реакциями на это влияние.

- Трехчленная схема, отображаемая с помощью формулы: организм человека/ культурные стимулы — поведение.

Никакие изменения и усложнения первоначальной схемы не способны убрать те трудности, которые она создает в психологии. Чтобы полностью устранить недостатки, пришлось заменить двучленную схему на принципиально новую, трехчленную.

Уровни психологического анализа деятельности

Всего можно выделить шесть уровней:

Мотивационно-личностный

На данном уровне решаются такие задачи, как исследование мотивационного потенциала деятельности, исследование мотивационной сферы личности, установление степени соответствия мотивационного потенциала и мотивационной сферы. При изучении мотивационного потенциала исследуются возможности удовлетворения самых разных потребностей и желаний личности.

Компонентно-целевой

На этом уровне происходит решение главной задачи. На втором уровне обычно определяется состав деятельности. Стоит отметить, что состав компонентов деятельности устанавливается одновременно в нескольких аспектах. К таким аспектам относят совокупность основных действий и методик, наиболее важные индивидуальные качества и характеристики субъекта.

Структурно-функциональный

На этом уровне определяется система причинных, функциональных и других связей между ранее выявленными компонентами. Теперь можно рассмотреть деятельность не только как совокупность ее компонентов. На третьем уровне уже можно будет представить деятельность как целостную структуру. Также на этом этапе определяются наиболее важные особенности процесса деятельности, то есть можно рассмотреть закономерности ее реализации.

Информационный

На данном уровне определяется психологическая характеристика. Ведь она представляет собой информационную основу деятельности. Особое внимание уделяется тем информационным факторам, которые необходимы для реализации деятельности.

Индивидуально-психологический

На пятом уровне определяются отношения и связи между одобренным нормами способом деятельности и индивидуальным способом. Проще говоря, анализируется связь между тем, как надо, можно, позволительно делать и тем, как человек делает в реальной жизни.

Психофизиологический

Шестой уровень направлен на изучение вопросов, граничащих между физиологией деятельности и психологией. Чаще всего на данном этапе рассматриваются те вопросы, которые связаны с процессом и динамикой утомления. Также может изучаться и любое другое состояние, которое относится к изучаемой деятельности. Например, проблема влияния эмоций и напряжений на результат деятельности.

Читайте также:

- Проект мой край родной в детском саду подготовительная группа

- В чем суть основных направлений государственной политики кратко

- Как сделать квест в школе для подруги на день рождения

- В каком направлении изменяется температура в январе и июле в россии кратко

- История открытия марганца как химического элемента кратко