Чтобы сделать стилистический разбор текста, необходимо определить, что исследует стилистика. Предметом ее исследования является речевая организация в конкретном тексте или в типе текста. То есть не сама структура языка и не отдельно взятые средства языка, а их возможные сочетания в отдельных сферах деятельности и в зависимости от определенных положений общения. На сегодняшний день выделяют в стилистике направления, различающиеся методом анализа текста.

- Схема выполнения разбора текста по пунктам

- Пример стилистического анализа

- Научный стиль написания текста

- Официально-деловой стиль

- Разговорное повествование

- Художественный стиль текста

- Публицистический стиль речи

Схема выполнения разбора текста по пунктам

Для проведения стилистического анализа какого-либо текста применяется следующий алгоритм:

- Определить, есть ли основная функция, какие имеются задачи речи в итоге. Наличие дополнительных функций.

- Выделить характерные особенности.

- При помощи каких средств данные особенности могут создаваться.

- Какой жанр или сфера применения.

- Определить, какие из этих особенностей присущи к речи: эмоциональность, образность, непринужденность, точность, расплывчатость, субъективность.

- Специфика речи: фразеология, лексика, грамматика. (Возможно, привести отрывок для примера).

- Вывод.

Читайте также: Звуковой анализ слова — схема разбора.

Пример стилистического анализа

Текст для разбора:

Ламповые усилители. В сравнении с транзисторными УНЧ, поступающее сопротивление выходного лампового каскада, является высоким – доходит до нескольких десятков ОМ, поэтому чистота и качество звука зависит от сборки и качества ламп выходного каскада и от качества работы выходного трансформатора, который выступает в роли согласующего.

Пример стилистического анализа:

- Цель всего вышенаписанного текста – сообщение.

- Сообщение имеет форму понятия или определения (особенность ламповых усилителей). Скорее всего этот отрывок из учебника или энциклопедии.

- Таким образом можно определить сферу применения данного отрывка – это строки научного характера, но не делового.

- Этому отрывку сопутствуют следующие характерные особенности: бесстрастность, объективность, ясность, точность, отсутствие образности.

- Эти особенности формируются при помощи следующих средств: строки несут характер научной терминологии, которые состоят из отдельных фраз, имеющие терминологический характер (сопротивление выходного лампового каскада и т. д.). Содержимое отрывка не имеет эмоциональной лексики. Грамматические особенности: порядок слов в предложениях – прямой.

- Синтаксис отрывка подтверждает, что строки текста научного стиля.

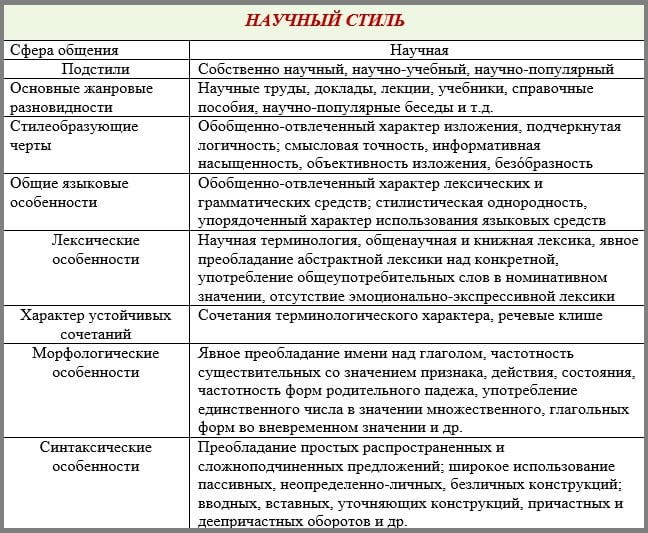

Научный стиль написания текста

Для определения этого стиля в тексте необходимо знать его признаки и особенности. Такими особенностями являются – применение терминов, научных определений, иностранных выражений и слов, большое количество среднего рода существительных (свойство, отношение), а также отсутствие эмоциональной окраски. Стиль еще характерен логическим выражением мысли, что способствует логической связи между предложениями и их отдельными частями. Научный текст, как правило, часто имеет сложные повествовательные предложения с немалым количеством деепричастных и причастных оборотов.

Это может быть полезным: Словообразовательный разбор слова онлайн.

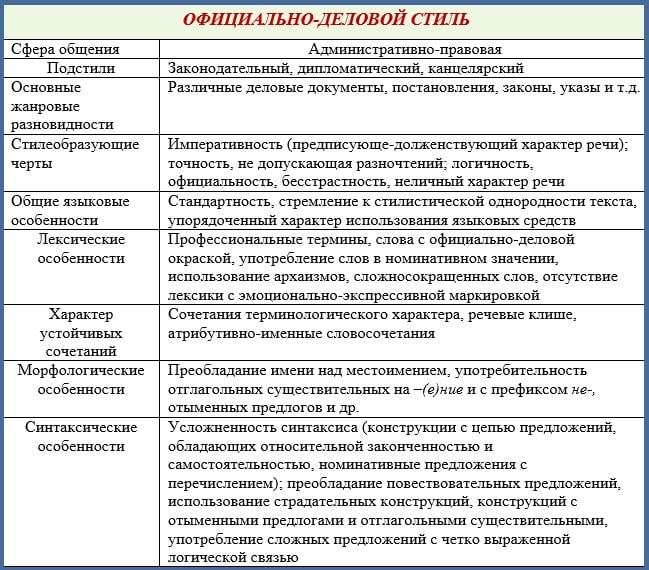

Официально-деловой стиль

Этот стиль пестрит речевыми штампами (без уважительной причины, в случае неявки и т. д.). Однозначность, достаточно ясные определения, не имеющие дополнительного формулирования. Повсюду употребляются слова, употребляемые должностными личностями (обязан, постановил, имею право). Отсутствие описаний рассуждения. Официально-деловому стилю присуще утверждающее изложение материала, официальность речи, сжатость высказываемого. Из-за манеры выкладывать множество подробностей даже в простых предложениях, переполнено однородными членами предложения и обособленными выражениями. Поэтому выполнить стилистический анализ такого текста не составит труда.

Разговорное повествование

Предложения этого стиля предполагают применение повседневной бытовой лексики, использование простых выражений повествующего. В тексте разговорного стиля практически отсутствуют термины и различные иностранные слова, но используются строки с эмоциональной окраской: фамильярность, неодобрительность, ирония и т. д. Признаками разговорного стиля являются наличие простонародных словоформ (прикупить, денежка, очкастый и т. д.), наличие междометий, а также восклицаний (Ой, Тьфу-ты!, Ах). Здесь используются неполные предложения, нечеткое выражение некоторых фраз (Здрасьте).

Рекомендуем к прочтению: Фонетический разбор слова онлайн.

Художественный стиль текста

Этот стиль особенный, что позволяет его анализировать с первых строк. Художественная речь вобрала в себя все разнообразие. Средства языка используются в полной мере для создания художественного образа: эпитеты, сравнения, метафоры. Строки являются динамичными, наполненные немалым количеством глаголов, антонимов, слов в переносном значении. Используются также наряду с общелитературными словами жаргонизмы, диалектизмы для лучшего описания героев рассказа.

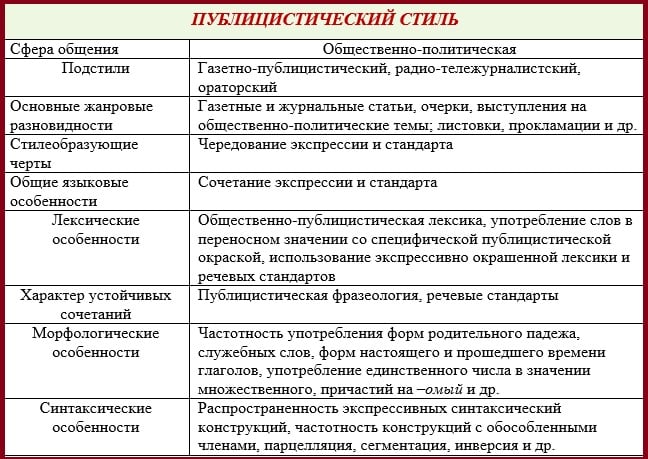

Публицистический стиль речи

Характерен наличием политической и общественной терминологии (идеология, расизм, компартия), доступностью и простотой изложения, точностью описания, лозунгами и призывами (Миру – мир!). Ему присущи также черты научного стиля, в особенности терминология, художественного стиля – средства языка, официально-делового – официальность речи. Часто используются восклицательные, а также вопросительные предложения.

Таким образом, выполнить стилистический анализ любого текста не составит труда, если понимать основные особенности разных видов повествования.

Методы стилистического анализа текста

Содержание:

- Стилистический анализ текста — что под этим понимается

- Варианты стилистического анализа текста

- План стилистического анализа текста

- Порядок проведения, применяемые приемы и алгоритмы, образец

Стилистический анализ текста — что под этим понимается

Определение

Стилистика – это лингвистическая наука о способах речевой выразительности и о правилах функционирования языка, обусловленных грамотным применением языковых единиц в зависимости от содержания, цели, ситуации, сферы общения и прочих факторов.

Стилистический анализ текста рассматривает произведение с точки зрения его коммуникативных качеств и коммуникативно-прагматического значения, выявляет риторические приемы формирования смыслов и образов. Основными целями такого анализа являются:

-

изучение типовой ситуации общения;

-

исследование стилевых черт, свойственных тексту;

-

анализ языковых средств, которые связаны со стилевыми чертами и ситуацией общения.

Варианты стилистического анализа текста

Разбор любого текста не составит труда, если понимать основные особенности разных видов повествования:

- Научный стиль написания характеризуется обилием терминов, научных определений, иностранных фраз, большим количеством существительных среднего рода, отсутствием эмоциональной окраски. Преобладает логическое выражение мысли. В научном тексте преобладают сложные повествовательные предложения с большим числом деепричастных и причастных оборотов.

- Официально-деловой стиль изобилует речевыми штампами (согласно договору, в соответствие с договоренностью и т. д.). Используются слова, употребляемые должностными лицами (утвердил, согласовал, обладает правом). Официально-деловой стиль характеризуется утверждающим изложением материала, официальностью речи. Из-за того, что даже в простых предложениях содержится множество подробностей, текст переполнен однородными членами предложения и обособленными выражениями.

- Разговорное повествование предполагает использование повседневных бытовых выражений. В текстах нет терминов и иностранных слов, но есть фрагменты с эмоциональной окраской: фамильярность, неодобрение, ирония и т. д. Приметами разговорного стиля является постоянное использование простонародных выражений (закупился, деньга, малой и т. д.), обилие междометий, а также восклицаний (Ох, Тьфу на тебя!, Ах!). В материале встречаются неполные предложения, нечёткая выраженность некоторых фраз (Здрасьте).

- Текст в художественном стиле — комплексный метод, вобравший в себя все многообразие форм. Функция языка используется в полной мере для формирования художественного образа: эпитеты, сравнения, метафоры. Строки динамичны, наполнены глаголами, антонимами, словами в переносном значении. В художественной литературе применяются жаргонизмы, диалектизмы с целью лучшего описания действующих лиц.

- Публицистический текст наполнен политической и общественной терминологией (религия, демократия, социалист). Здесь реализуется принцип доступного и простого изложения. Для этих текстов характерны точность описания, лозунги и призывы (Нет войне!). В нем есть черты научного стиля, в частности терминология, художественного стиля – языковые инструменты, официально-делового – официозность речи. Присутствуют восклицательные, а также вопросительные предложения.

План стилистического анализа текста

Общую схему разбора можно представить следующими этапами:

-

определяем стиль и жанр произведения;

-

на какую сферу общения и ситуацию ориентирован текст;

-

важные функции (общение, сообщение, воздействие);

-

какому читателю мы предлагаем текст к прочтению;

-

форма (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рассуждение или их комплекс), вид речи (монолог, диалог, полилог);

-

образ писателя и его функции в произведении;

-

индивидуальные особенности текста на уровне выбора языковых средств;

-

также в ходе стилистического анализа следует проанализировать текст с точки зрения словообразования, морфологии и синтаксиса.

Порядок проведения, применяемые приемы и алгоритмы, образец

К примеру, проанализируем следующий текст:

«Гроза – явление природы, которое характеризуется появлением электрических разрядов в грозовых тучах, а также между ними, поверхностью земли и объектами, расположенными на ней. Молниям сопутствует сильный ветер (иногда шквальный), обильные дожди, возможен град. Гроза провоцируется высоким скоплением водяного пара над разгоряченной солнцем сушей в жару, а также происходит при движении больших масс холодного воздуха в теплые слои».

Темой повествования является научное описание природного явления. Целью является донесение информации о том, как возникает гроза. Текст читается от третьего лица. О научном стиле написания свидетельствует логическая последовательность изложения информации, его структурная и смысловая законченность. Изложенный материал имеет также научно-популярный подстиль. Вид повествования — прозаический.

Информация может быть адресована широкому кругу читателей — от педагогов до школьников. Предложения ровные, без эмоциональной окраски, что говорит о нейтральном фонетическом стиле. В тексте нет синонимических рядов, преобладают термины. Повествование состоит из 3-х простых предложений, осложненных однородными членами и причастными оборотами.

Вывод: анализ каждого уровня статьи, и в особенности лексического, является неоспоримым доказательством проявления научного стиля.

Мария Сергеевна Афанасьева

Эксперт по предмету «Языкознание и филология»

Задать вопрос автору статьи

Общее представление о стилистическом анализе текста

Определение 1

Статистический анализ текста – это разновидность языкового анализа, которая заключается в изучении речевой организации языковых средств в конкретном тексте.

Основная цель стилистического анализа текста состоит в тщательном исследовании следующих аспектов:

- типовой ситуации общения;

- стилевых черт, которые свойственны тексту;

- языковых средств, которые взаимосвязаны с ситуацией общения и стилевыми чертами.

Следовательно, стилистический анализ текста оставляет без внимания структуру языка в пользу изучения принципов отбора языковых средств и их сочетания в различных сферах деятельности. Причём необходимо определить степень влияния на образование этих принципов конкретных коммуникативных условий общения и экстралингвистических стилеобразующих факторов.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Получить скидку 3 000 ₽

Проведение стилистического анализа текста следует начать, в первую очередь, с обследования важнейших составляющих текста. К их числу, прежде всего, относятся формат, лексика, грамматика текста. Кроме того, необходимо обращать внимание на насыщенность текста терминологией и наличии в предложениях различных вставок, клише. Благодаря определению параметров этих факторов исследователь может установить функциональный стиль речи, в котором преимущественно написан изучаемый текст.

Традиционно выделяют пять основных разновидностей функциональных стилей речи, которые различаются условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности:

- научный стиль – используется в научных произведениях (статьях, монографиях, учебной литературе и т.п.) и в научных целях (описание открытий, описание законов, выявление закономерностей, обучение и т.п.);

- официально-деловой стиль – используется для передачи информации в официальной обстановке (как правило, в сфере законодательства, делопроизводства и т.п.);

- публицистический стиль – используется для воздействия на людей через средства массовой информации (посредством статей, интервью, репортажей и т.д.);

- разговорный стиль – используется для непосредственного общения (обмен мыслями, чувствами и информацией) в неофициальной (бытовой, повседневной) обстановке;

- художественный стиль – используется в художественной литературе для передачи мыслей и чувств автора и воздействия на воображение и чувства читателя.

«Стилистический анализ» 👇

Знание особенностей каждого функционального стиля позволит провести грамотный и достоверный стилистический анализ текста.

Варианты стилистического анализа текста

Стилистический анализ текста можно условно разделить на несколько направлений, которые отличаются друг от друга применяемыми методами анализа.

Во-первых, выделяют функциональный стилистический анализ. Он ориентирован на исследование реализации основных функций разных видов речевых произведений, которые различаются функциональными стилями. Также внимание акцентируется на изучении применения разноуровневых языковых и речевых средств. Это позволяет охарактеризовать влияние экстралингвистической основы стилей на формирование их речевой системности.

Практический стилистический анализ нацелен на определение используемых в текстах отдельных произведениях стилистических средств языка. Это даст основания для утверждения о выполнении ими тех или иных стилистических функций.

Кроме того, можно говорить о существовании такого направления, как стилистика текста. В данной системе координат главная цель стилистического анализа состоит в выявлении той речевой организации языковых средств, которая способствует выражению концепции и замысла автора.

Таким образом, в зависимости от объекта исследования может быть использовано несколько вариантов стилистического анализа.

Общая схема проведения стилистического анализа текста

Воплощение в жизнь стилистического анализа текста предполагает наличие перед началом исследования определённой схемы проведения анализа. Как правило, общая схема проведения стилистического анализа текста может выглядеть следующим образом.

Сперва должна быть определена задача, на решение которой будет направлен стилистический анализ. Обычно в данном случае имеют в виду определение идеи и темы публикации, выявление читательского адреса этого текста, характеристика стилистики текста, определение его вида и жанра. Для достижения намеченных результатов необходимо прибегнуть к различным видам стилистического анализа.

Непосредственный стилистический анализ текста начинается с его фонетической характеристики. Она предполагает установление стиля произношения и ритмики текста. Также должны быть описаны звуковые приемы художественной выразительности и произносительные варианты, используемые в данном тексте.

Далее следует провести семантический анализ текста, в результате которого будет указано преимущество однозначных или многозначных слов, а также определены типы лексических значений слов. На этом же этапе в тексте выявляются отношения синонимии, антонимии, омонимии и паронимии.

Составной частью стилистического анализа является характеристика словарного состава текста, то есть его лексико-фразеологический анализ. В том числе указывают на использование лексико-фразеологических средств, в первую очередь, тропов и стилистических фигур.

Также в процессе стилистического анализа текста следует обратиться к словообразовательному, морфологическому и синтаксическому анализам. Они также дадут данные для характеристики стилистики текста.

После проведения стилистического анализа необходимо составить общий вывод. В нём должны быть отображены роль экспрессивных и неэкспрессивных средств различных уровней текста, ведущий уровень в формировании функционального стиля исследуемого текста и характеристика отношений между уровнями.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

I. План стилистического анализа текста

- Общая характеристика текста:

—

тема (о чем этот текст?);

—

вид данного текста (монолог или диалог);

-цель

создания текста ( информирование, предписание, убеждение, агитация,

развлечение, эстетическое воздействие);

—

кем создан и кому предположительно адресован текст;

—

образцом какого функционального стиля предположительно является данный текст и

какова его общая доля (конструктивный принцип).

2. Внешние

особенности текста (делится ли он

на части графическим способом, имеет ли рубрикацию или нумерацию частей,

содержит ли цифровой материал, имеет ли жесткую, внешне выраженную

(клишированную) композицию, шрифтовые выделения и т.д.)

3. Речевые

особенности текста:

— лексическая

характеристика: а) используется ли книжная лексика и какая именно (термины

науки, делопроизводства, культуры, политики; общекнижная лексика;

б) используется ли

разговорная лексика ил фразеология; в) применяются ли

эмоционально-экспрессивные оценочные слова и выражения; г) есть ли

индивидуально-авторское словоупотребление, языковая игра, юмор;

— морфологическая

характеристика: а) много ли в тексте именных словоформ; б) используются ли

типы словоформ с выраженной книжной стилистической окраской (причастия,

деепричастия, краткая форма прилагательных, отглагольные существительные); в)

есть ли местоимения первого и второго лица;

— синтаксическая

характеристика: а) каковы типичны словосочетания в данном тексте (именные

атрибутивные, глагольные, разные); есть ли среди них словосочетания с подчеркнуто

книжной стилистической окраской (именные с зависимым членом в родительном

падеже, многочленные); б) каков состав текста по типам использованных

предложений, есть ли стилистически отмеченные типы (назывные (книж.),

восклицательные (эмоц-экспер.), неполные (разг.); в) используются ли

стилистически окрашенные типы сказуемого: составное именное (книж.) или

составное глагольное (книж.), г) каковы предложения текста по степени их

распространенности и наличию обособленных членов предложения, каков средний

объем предложения в тексте.

Собственно текстовая характеристика: а) как выражена тема текста; б) какой

функционально-смысловой тип речи (описание, повествование, рассуждение) положен

в основу текста; в) есть ли в тексте чужая речь (прямая, косвенная); г) выражена

ли авторская оценка содержания (какую позицию занимает автор:

объективно-нейтральную, аналитическую, предписательную, ироническую или др.).

Обобщенная

характеристика данного текста как образца определенного стиля.

Основная часть стилистического разбора – это речевая характеристика

текста. В процессе разбора каждое положение подтверждается примерами из

анализируемого текста.

Данные плана содержит в себе полную программу анализа текста как

образца определенного функционального стиля (план углубленного анализа). Разбор

в рамках среднего уровня требований предполагает боле краткую характеристику

речевых особенностей стиля: выявление одного-двух наиболее ярких речевых

признаков на трех уровнях (лексическом, морфологическом, синтаксическом).

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА

В Россию приехали посланцы МВФ

Вчера в Москве начали работу эксперты Международного

валютного фонда (МВФ). В последние месяцы они не часто навещают Россию. Не

получив в 2000 году от МВФ ни цента, Россия, тем не менее, исправно возвращает

ему старые кредиты, Но это не значит, что

дружба с Валютным фондом нам уже не нужна.

Начать с того, что кредит МВФ в 1,75 миллиарда долларов

напрямую заложен в бюджет нашей страны на 2001 год. Не получим его —

правительству придется поломать голову, как

заткнуть образовавшуюся финансовую дыру. Но еще более серьезная опасность .ждет Россию через два-три года, когда она

должна выплатить огромные суммы странам, объединенным в Парнасский клуб

кредиторов. Уже сейчас ясно: нужна отсрочка по возврату долгов. А чтобы ее получить,

по правилам, принятым в международном финансовом мире, Россия должна сначала

подписать новую программу кредитного сотрудничества

с МВФ.

По мнению экспертов Валютного фонда, в

ближайшее время России надо решить как минимум три

проблемы; сдержать инфлягию, не допустить чрезмерного укрепления рубля, ускорить реформу банковской

системы и естественных монополий. Только тогда российская экономика сможет уверенно смотреть в будущее, не опасаясь

оскудения потока нефтедолларов, которые сегодня подпитывают ее успехи.

(А.Персиков).

1. Общая характеристика текста.

— Тема текст — приезд в Москву

представителей МВФ.

— Это монолог.

—

Цель автора

текста — информировать о конкретном событии (в Москве начали рабо-

ту эксперты МВФ), а также проанализировать

отношения России и МВФ и убедить чита-

теля в справедливости своего мнения, т.е. это монолог информационно-убеждающего

ха-

рактера.

—

Текст

опубликован в газете, его автор — профессиональный журналист, адресат —

читатели газеты. Предположительно это текст публицистического стиля речи.

2. Внешние признаки текста.

— Текст

оформлен традиционно, имеет заголовок и подпись. Основной текст разделен

на три абзаца. В нем использованы цифровые данные (даты, количественные

показатели).

3. Речевые особенности текста.

— Лексическая характеристика.

В тексте широко используются экономические термины {кредит,

кредитор, кредитное сотрудничество, естественные монополии, экономика, бюджет,

отсрочка), а также другая книжная лексика {эксперт, выплатить, реформа).

Важны собственные имена — названия

финансовых организаций: Международный валютный фонд, Парижский клуб кредиторов. В целом лексика текста характеризуется книжной стилистической окраской,

по есть и небольшое количество разговорных слов и выражений, в том числе

с эмоциональной окраской: навещать, (финансовая) дыра,

заткнуть дыру.

— Морфологическая характеристика.

В тексте очень много имен существительных, прилагательных, есть

причастия. Особенно разнообразно представлены существительные (среди них есть

конкретные и абстрактные, стилистически окрашенные и нейтральные). Отмечены

грамматические формы с книжной стилистической окраской: причастия (заложен,

образовавшаяся, объединенные), деепричастия (не получив, не опасаясь), отглагольные

существительные (возврат, укрепление, оскудение). Из местоимений 1-го и

2-го лица использовано только мы (нам не нужна, получим). Таким

образом, текст в целом характеризуется книжной морфологией.

— Синтаксическая характеристика.

Активно используются словосочетания из двух или трех

существительных с зависимыми словами в родительной

падеже {эксперты… фонда, бюджет нашей страны, клуб кредиторов, программа кредитного сотрудничества, оскудение потока

нефтедолларов), имеющие

стилистическую окраску книжности.

Из предложений наиболее употребительно двусоставное

простое и сложноподчиненое предложения. Отмечено бессоюзное сложное

предложение (4-е во втором абзаце) и сложная синтаксическая конструкция с

бессоюзной связью и подчинением (2-е предложение во втором абзаце).

Предложения не особенно длинные, осложняющих элементов в них немного. В

целом синтаксис характеризуется умеренной книжностью.

4. Собственно текстовая характеристика.

Тема

выражена с помощью повторения слов и выражений, связанных с событием «в Москву

приехали эксперты МВФ»: посланцы МВФ, эксперты Международного валютного фонда, они,

МВФ, Валютный фонд, кредитное сотрудничество с МВФ, эксперты Валютного фонда.

В тексте сочетаются описание события (в Москву приехали эксперты МВФ) и

рассуждение (почему России нужны хорошие деловые отношения с МВФ). Он

представляет собой сочетание описания и рассуждения. Автор положительно

оценивает событие, о котором сообщает, но делает это довольно сдержанно.

5 Обобщение.

Данный текст относится к публицистическому стилю. В нем

содержится сообщение о важном событии экономической жизни России. Это

сообщение рассчитано на читателя, который разбирается в основах политики и

экономики. В лексике, морфологии, синтаксисе, а также в области

текстовой организации проявляется умеренная книжность. Наряду с этим в тексте

есть признаки разговорности и эмоциональной окрашенности. Можно сделать вывод,

что данный текст относится к официальному подстилю публицистики.

II— План

анализа выразительности текста

1. Общая характеристика

– К какому функциональному стилю относится данный текст?

– Какова тема

текста?

– Какова общая цель автора текста?

2. Характеристика средств выразительности

– Какие группы средств по

функционально-стилевой окраске представлены в тек-

сте? Чем оправдано

применение данных средств?

– Есть ли в тексте слова и фразеологизмы с эмоционально-оценочным содержани-

ем? Какова

конкретная эмоциональная оценка и то настроение, которое ею создается?

– Есть ли в тексте лексика

ограниченного употребления (устаревшая, новые заимст-

вования,

жаргонизмы, профессионализмы, диалектизмы)?

– Использованы ли в тексте

системно-семантические группы слов (синонимы, анто-

нимы, омонимы,

паронимы)? Если да, то какой эффект создает каждая такая пара или группы?

– Есть ли в тексте средства

выразительности, основанные на переносе лексического значения (тропы)? Каждое из таких средств требует

наименования и объяснения по содержанию, структуре и предназначению (функции).

– Есть ли в тексте средства выразительности, основанные на взаимном

расположе-

нии

определенных языковых единиц в тексте (фигуры речи)? Каждое из таких средств требует наименования и

объяснения по структуре и текстовому

смыслу.

– Несут

ли в себе выразительный смысл

нейтральные слова и другие языковые средства текста? Если да, то в чем

это выражается?

–Есть ли

в тексте авторские новообразования (неологизмы, окказионализмы), проявляется ли ирония, используется ли языковая игра?

Если да, какой эффект создается за счет этого?

3. Обобщенная характеристика

выразительности текста.

– Как соотносятся между собой

охарактеризованные ранее средства выразительности?

– Какова общая картина выразительности в

данном тексте?

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА

Сад цветет, и каждый нагружается в нем ароматом. Так и

человек бывает

как цветущий сад: любит всех и каждый в его любовь входит.

Начало

любви — во внимании, потом в избрании, потом в достижении, потому что любовь без дела мертва.

Но

мне кажется, любовь, вытекающая из цветущего сада, как ручей — ручей любви, претерпев необходимые испытания, должен прийти в океан, который

так же, как и сад цветущий, существует и для всех, и для каждого.

(М. Пришвин)

1. Общая характеристика.

– Это художественный текст,

представляющий собой лирическое размышление.

– Тема

текста — любовь (тематическая цепь; любит — любовь — начало любви –

любовь-любовь-ручей любви-океан [любви].

–

Цель автора –размышление в художественной форме.

2.

Характеристика средств выразительности.

–

Текст состоит из нейтральных и книжных средств. В нем использовано только одно

явное книжное слово (претерпеть— «вытерпеть, перенести»), но есть

довольно много слов, книжность которых основана на грамматических свойствах

(это, во-первых, абстрактные отглагольные существительные внимание,

избрание, достижение, испытания; во-вторых, причастия цветущий,

вытекающая и деепричастие претерпев; в-третьих краткие

прилагательные в роли сказуемого мертва, должен). Книжный характер

имеет и синтаксис: в тексте использованы все три вида сложных предложений, из

четырех предложений текста три относятся к осложненным. Книжные средства

соответствуют авторской идее размышления.

–

В тексте нет слов, которые непосредственно выражали бы эмоцию, но он

организован таким образом, что

ключевое слово темы любовь не только передает определенное понятие, но и

непосредственно выражает чувство.

Такое впечатление создается за счет сравнений и других приемов выразительности, в которые вовлечено слово любовь

(см. ниже). Кроме того, эмоциональный смысл имеют образные единицы текста

(см. ниже).

–В тексте использованы

контекстные антонимы все — каждый, ручей — океан. Первая

пара, использованная дважды, подчеркивает всеохватывающий характер любви: ей подвластны все люди вместе и каждый человек в

отдельности; вторая пара создает противопоставление малого и великого

при их внутренней общности.

–Переносное значение слов вытекать {любовь, вытекающая

из цветущего сада), ручей (ручей любви), прийти (ручей любви… должен прийти

в океан) создает общую метафору любви как движения,

стремления; этому образу противопоставлена метафора любовь мертва. Так с

помощью тропов организуется представление о любви как одушевленном, живом

явлении. Кроме того, близок к переносному значению глагол нагружаться

в словосочетании нагружаться ароматом (аромат невесом, а

нестандартным сочетанием слов подчеркивается именно весомость, т.е. значимость аромата в цветущем саду,

аромат далее сравнивается с любовью в жизни человека).

–Весь текст построен на сопоставлении цветущего сада и любящего человека

(т.е. в нем использована образная

аналогия). В пределах данного сопоставления организованы три сравнения: 1)

человек бывает как цветущий сад: любит всех, у каждый в его любовь

входит; 2) любовь, вытекающая…, как ручей; 3) океан [любви],… как

и сад цветущий, существует и для всех, и для каждого. В каждом

сравнении представлены три члена: кто, что — с чем сравнивается — на

каком основании сравнивается; формальный признак каждой сравнительной

конструкции –союз как..

Кроме того, в тексте использованы

лексические повторы. Из них особенно значимы, повтор слова потом во

втором абзаце (с помощью этого повтора поддерживается образ живой любви);

во-вторых, повтор оборота все и каждый в концовках первого и последнего

абзацев. Это не эпифора в полном смысле этого понятия, но данный прием близок к

эпифоре.

– Образный

смысл в данном тексте распространяется и на нейтральные слова, в первую очередь

на слово сад и словосочетание цветущий сад. Вначале мы

воспринимаем предложение сад цветет как обычное информативное высказывание, но

сравнения и метафоры, использованные в тексте, заставляют пас

воспринимать и цветущий сад поэтически — как метафору всеобъемлющей любви.

3. Обобщенная характеристика

выразительности.

– Итак, перед нами текст, основная идея которого передается при помощи

многочисленных средств

изобразительности, а стилистический строй отличается приподнятостью и небытовым

книжным характером. Эмоциональность в

тексте несколько приглушена, эмоциональное содержание текста имеет глубинный

характер.

–Текст целостен по своим выразительным средствам: одни и тс же приемы

множатся в нем и дополняют друг друга. Художественные образы помогают нам

не только понять, но и прочувствовать замысел

автора.

III. План филологического анализа текста

1. Определить

вид текста: монолог, диалог или монолог с использованием чужой речи (прямой,

косвенной, несобственно-прямой).

2. От какого

лица строится текст-монолог (от первого, от третьего)?

3. К какому

функциональному стилю относится данный текст, судя по составу использованных

стилистически окрашенных языковых средств и приемов выразительности? Можно

ли судить о жанре данного текста?

4. Тема текста и ее выражение

(тематическая целостность текста).

5. Композиция текста (из каких частей состоит

текст, как они взаимосвязаны).

6. Основная мысль

и ее выражение в тексте.

7. Выразительные средства в их смысловом единстве.

8. Личность

автора и ее отражение в тексте (тональность текста: нейтральная, оптимистическая,

грустная, ироническая, тональность раздумья, сопереживания и т.д.).

9. Функционально-смысловой тин речи,

лежащий в основе текста (описание, повествование,

рассуждение). Дополнительное использование других типов речи.

10. Виды связи, использованные в тексте

(цепная, параллельная, присоединительная).

ОБРАЗЕЦ

ТЕКСТА

Лунный блик

Ночью

впереди теплохода, на гладкой воде, росчерком играл лунный блик. Он серебрился,

фосфорно зеленел, ширился, извивался змейкой, прыгал головастиком, убегал

шустрой ящеркой

Верилось,

с нетерпеньем: вот-вот настигнет теплоход живую тень лупы, сомнет ее,

срежет плугом носа.

Но проходили минуты, прошел час, другой, а отблеск

далекой луны все бежал и бежал перед теплоходом, без усилия опережая напряженно

работающую машину,

И было в этой ночной картине что-то похожее на жизнь,

казалось, вот-вот поймаешь, ухватишь смысл ее, разгадаешь и постигнешь вечную загадку

бытия.

(В. Астафьев)

– Это монологический

текст. Чужая речь в нем не используется,

– Текст написан от третьего лица.

– текст

состоит в основном из нейтральных

слов с конкретным значением (ночь, теплоход, зеленел, прыгал,

тень, минута и др.). Кроме того, в нем есть книжные слова и грамматические

сигналы: отвлеченные существительные (нетерпение, жизнь, бытие), слова

с книжной стилистической окраской (ширился,

постигнуть, бытие), книжные словоформы (работающую, опережая) и

словосочетания (тень луны, смысл ее_, загадку бытия). Много

метафор ((лунный блик) серебрился плуг носа (теплохода),

{отблеск) бежал и др.),

эпитетов (фосфорно зеленел, живая тень луны) и других средств выразительности. В результате

перед нами конкретно представимая картина со множеством подробностей, что создает

эффект читательского присутствия. Вес это говорит о том, что

«Лунный блик» — это художественный текст.

– Тема

текста – лунный блик. Тема

заявлена в заголовке и неоднократно повторяется в тексте (тематическая цепочка:

лунный блик — он — живую тень луны — ее — отблеск далекой луны). Из других слов, поддерживающих тему и входящих в

тематическое поле, наиболее важно слово ночь (ночью, в этой

ночной картине). С помощью этого слова тема «лунный блик» расширяется

до темы «эта ночная картина» (с лунным бликом на воде и теплоходом).

– Этот небольшой текст состоит из четырех абзацев.

Первый и последний образуют композиционную рамку из вступления и заключения,

тесно связанных между собой; они связаны лексически (ночью… — И было в этой ночной

картине…): в обеих частях рамки использованы перечислительные ряды, связанные между собой по смыслу, ср.: извивался,

прыгай, убегал во вступлении и поймаешь, ухватишь в заключении).

Два средних абзаца содержат развитие темы. Это основная часть

текста, состоящая из двух фрагментов. Первый из них продиктован воображением

автора, во втором продолжается реальное описание наблюдаемого, начатое во

вступлении.

–

Основная мысль текста подготовлена вступлением и основной частью и

выражена в заключении: ночная картина похожа на жизнь, смысл которой

хочет разгадать человек. Эта мысль подготовлена всем предшествующим

текстом и все же неожиданна, поскольку художественная зарисовка лунной ночи резко переводится в

другой — философский — смысловой план: жизнь, ее

смысл, загадка бытия.

–

Выразительные средства текста поддерживают друг друга. В первом же

предложении используется олицетворение играл (лунный

блик), поддержанное метафорами (серебрился), сравнениями (извивался

змейкой, прыгал головастиком, убегал ящеркой), эпитетами (фосфорно

зеленел, шустрой ящеркой), перечислительным рядом. В целом создается

образ живого меняющегося движения, и этот образ получает прямое выражение

во втором абзаце, где дорожка на воде названа живой тенью луны (это

перифраза). Слово живой далее перекликается с олицетворением (отблеск луны все бежал и бежал),

а главное — со

словом жизнь в заключительной части. Так создастся чувство родства человека и природы, единства одухотворенного мира, в

котором и лунный блик, и

теплоход, и человек подчиняются единым законам.

– Автор занимает позицию внимательного наблюдателя. Он

вглядывается, вникает в летали наблюдаемого, ищет новые и новые образы для того, что он

видит. Текст развивается неторопливо, время в нем и движется, и будто бы стоит

на месте. Можно сказать, что для данного текста характерна тональность

вдумчивости.

– Это текст-описание. Данное описание связано с

определенным местом (на воде) и обстоятельствами (ночь, теплоход).

Описывается определенная ситуация: лунный блик убегает — кажется, что теплоход догонит и сомнет его;

но он все бежит и бежит впереди. Ситуация развивается во времени (проходили минуты, прошел час, другой), но

развития события не происходит (недаром автор использовал слово картина применительно ко всему, что

он наблюдает). Данное описание

осложнено воображаемой автором картиной (второй абзац), в которой

намечено возможное развитие действия.

– В

тексте используется цепная и параллельная связь предложений. Цепная связь

наблюдается в первом абзаце. Два

предложения, составляющие его, имеют общий компонент мысли: лунный блик. Во

втором предложении этот компонент обозначается местоимением он, это

и есть сигнал цепной связи предложений. Второй абзац присоединяется к

первому также путем цепной связи, на основе лексического повтора: впереди

теплохода — теплоход. Параллельная связь объединяет основную часть и заключительный фрагмент текста, ср.

структуру предложений: верилось…: вот-вот настигнет теплоход живую тень луны, сомнет ее,

срежет плугом носа (второй абзац)

и …казалось, вот-вот поймаешь, ухватишь смысл ее, разгадаешь и постигнешь

вечную загадку

бытия (последнее предложение). На основе дистантной

параллельной связи реальный план описания

сопоставляется с обобщенным.

– Итак, перед нами

целостный текст. Его содержательное единство основывается на единстве темы, тональности, выразительных средств, на

композиционной законченности. Текст характеризуется также единым типом изложения (это описание) и различными

средствами связности, так что каждое его предложение участвует в

создании общего смысла. Состав выразительных, средств данного текста позволяет утверждать, что «Лунный блик» -текст в жанре

художественной миниатюры.

Литература

1 Матвеева Т.В. От звука до текста. Все

виды разбора на экзамене по русскому языку. Екатеринбург. 2003. 2. Солганик

ГЯ. Стилистика текста. М, 1997.

Алгоритм стилистического анализа:

-

Функциональная

направленность текста (общение,

сообщение, воздействие). -

Сфера общения

и ситуация, на которую текст ориентирован. -

Стилевые

черты, характерные для текста с учетом

его стилистической маркированности. -

Языковые

приметы стиля (фонетические,

лексико-фразеологические, грамматические). -

Коммуникативная

рамка текста: автор — адресат (кем и

для кого написан текст). -

Форма

(письменная, устная) и вид речи (монолог,

диалог, полилог). Специфические признаки

письменной и устной речи, монолога и

диалога; диалогизированный монолог

как особый коммуникативный феномен.

Цель

стилистического анализа: подтверждение

принадлежности к определённому стилю,

выявление стилеобразующих средств, а

также функций иностилевых средств.

Алгоритм анализа текста:

-

Определяются

тема и жанровая принадлежность текста,

а также его стилистическая ориентация. -

Называются

категории текста (связность, цельность,

целостность, интегративнось,

информативность, континуальность,

членимость, антропоцентричность,

эмотивность, модальность, интертектуальность,

интерактивность), каждая из которых, в

зависимости от типа, жанра текста,

должна быть обнаружена и подтверждена

лингво-риторическим комментарием. -

Выявляется

композиция текста (введение, основная

часть, заключение). -

Текст

разделяется на смысловые части,

устанавливаются отношения между ними,

исходя из композиции (структуры) текста. -

Выделяются

ключевые слова (смысловые доминанты). -

Описываются

риторические приемы (тропы и фигуры). -

Определяется

характер речи (монолог, диалог, полилог). -

Устанавливается

функция текста (описание, повествование,

рассуждение и др.). -

Определяется

принадлежность текста к тому или иному

функциональному стилю.

Цель

анализа текста:

описание категорий текста и их языковой,

композиционной, стилистической

реализации.

Алгоритм дискурс-анализа

Категории

дискурс-анализа:

—

категория адресанта

—

категория адресата

—

сообщение (предмет речи и способы его

языкового представления)

—

категория интерактивности

Категория

адресанта.

Идентифицирующие

средства:

как

себе представляет и интерпретирует;

какие

роли (социальные, нравственные, культурные)

себе приписывает;

в

каких пространственно-временных рамках

действует (прошлое, настоящее, будущее,

смешение и смещение времён).

Категория

адресата.

Номинации

адресата, этикетные формы, черты

(признаки) образа адресата (эпитет,

метафора, ирония и др. приёмы «введения»

адресата).

Категория

интерактивности.

Выбор

речевого поведения (стиля, тона):

дистанцированного от адресата или

приближенного к нему; толерантного,

эмпатического или интолерантного,

конфронтационного. Оппозиция «свой» —

«чужой».

Цель

дискурс-анализа: комплексный

анализ содержания текста с учётом

внетекстовых (социальных и культурных)

показателей.

В

результате последовательной работы

над курсом магистрант, претендующий на

получение зачета, должен знать:

По

разделу «Стиль»:

определение

стиля;

признаки

основных стилей – делового, научного,

публицистического, разговорного,

художественного.

По

разделу «Текст»:

определение

текста;

основные

текстообразующие категории (связность,

цельность, целостность).

По

разделу «Дискурс»:

определение

дискурса в сравнении с определением

текста;

дискурсивные

маркеры (специальные слова, помечающие

ментальные процессы говорящего и

осуществляющие контроль над ментальными

процессами адресата).

Ключевые

слова курса

Ключевые

слова раздела «Стиль»:

литературный язык, стилистическая

норма, функциональный стиль.

Ключевые

слова раздела «Текст»:

текстообразующие категории, структура

текста, сильные позиции текста.

Ключевые

слова раздела «Дискурс»:

дискурс, интеракция, адресант, адресант.

Как

готовиться к выполнению зачетной

контрольной работы

-

Суммировать

знания по темам 3-х консультаций: «Стиль»,

«Текст», «Дискурс». -

Познакомиться

с рекомендованной по всем разделам

литературой, сделать резюмирующие

записи по содержанию понятий «Стиль»,

«Текст», «Дискурс», обратив внимание

на их дефиниции. -

Усвоить

систему ключевых слов курса, иметь

представление о содержании каждого

составляющего этой системы. -

Провести

комплексный анализ самостоятельно

выбранного текста, соединив алгоритмы

стилистического анализа и

текстово-дискурсивного. -

В

случае необходимости задать вопрос

преподавателю по электронной почте.

Оценивание

работы:

Максимальное

количество баллов по изучаемому курсу

– 100 (по 33 балла за каждый вид разбора).

Оценивается также грамотность оформления

письменной работы: соблюдение

орфографических и пунктуационных

правил, логики рассуждения, выстраивания

аргументов.

Начинать

работу необходимо с представления

основных теоретических положений по

проблеме стиля, текста, дискурса (с

указанием источника, с которым вы

познакомились в процессе работы над

курсом); обязательны дефиниции

(определения) стиля, текста, дискурса,

на основании которых осуществляется

представленный анализ текста.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #