1.1 Построение рядов распределения по одному признаку

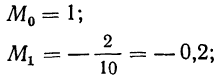

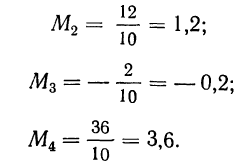

Условие: В таблице 1.1 представлены данные об урожайности капусты и числу поливов культуры.

Построить и изобразить графически:1) дискретный ряд распределения хозяйств по числу поливов; 2) ранжированный и интервальный ряды распределения хозяйств по урожайности культуры; сделать выводы.

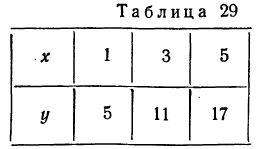

Таблица 1.1. Уровень и факторы урожайности капусты в хозяйствах

№ п/п Урожайность капусты, т/га Число поливов

1 26 4

2 26 4

3 27 8

4 31 6

5 32 5

6 37 8

7 32 3

8 43 3

9 44 4

10 45 4

11 44 7

12 40 9

13 41 3

14 42 4

15 41 5

16 44 6

17 47 3

18 49 7

19 31 7

20 55 9

21 52 7

22 52 8

23 55 9

24 57 9

25 50 8

26 58 10

27 59 7

28 61 10

29 63 9

30 65 12

Решение:

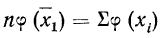

. Построим дискретный статистический ряд распределения единиц совокупности (хозяйств) по дискретному признаку (числу поливов). Для этого выпишем в таблицу 1.2 в порядке возрастания все встречающиеся значения признака (графа 1), и подсчитаем, сколько раз встречается каждое значение в совокупности (частоту встречаемости признака – fi). Укажем fi в табл. 1.2 в гр. 2.

Таблица – 1.2 Дискретный ряд распределения хозяйств по числу поливов

Число поливов (значение признака xi) Число хозяйств (частота – fi)

3 4

4 5

5 2

6 2

7 5

8 4

9 5

10 2

12 1

Итого 198

Изобразим дискретный ряд графически в виде полигона (рис.1.1).

1619251561465Для построения полигона в прямоугольной системе координат находим положение точек, абсциссами которых являются значения признака, ординатами – соответствующие частоты встречаемости признака, и соединим эти точки отрезками прямой. Для получения замкнутой линии из точек крайних значений признака можно опустить перпендикуляры на ось ОХ.

Вывод: Дискретный ряд распределения и его график показывают, что распределение единиц совокупности по значениям признака неравномерно. Наиболее часто в хозяйствах встречаются группы хозяйств с числом поливов 4, 7 и 9. Группа хозяйств с числом поливов 12 малочисленна. Распределение по форме нельзя назвать близким к нормальному.

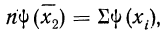

2. Построим ранжированный ряд распределения хозяйств по урожайности, то есть расположим хозяйства в порядке возрастания урожайности, указав номер хозяйства по ранжиру и по списку таблицы 1.1 исходных данных (таблица 1.3)

Таблица-1.3 Ранжированный ряд распределения хозяйств по урожайности капусты, тонн с 1 га

№ по ранжиру Урожайность капусты, т/га (хi) № по списку в табл. 1.1

1 26 1

2 26 2

3 27 3

4 31 4

5 31 19

6 32 7

7 32 5

8 37 6

9 40 12

10 41 13

11 41 15

12 42 14

13 43 8

14 44 9

15 44 16

16 44 11

17 45 10

18 47 17

19 49 18

20 50 25

21 52 21

22 52 22

23 55 20

24 55 23

25 57 24

26 58 26

27 59 27

28 61 28

29 63 29

30 65 30

2000251580515Изобразим ранжированный ряд графически посредством огивы Гальтона, для чего в прямоугольной системе координат построим точки, абсциссы которых – это номера единиц в ранжированном ряду, ординаты – соответствующие им значения признака (урожайности), и соединим их отрезками прямой (рис.1.2)

Вывод: Ранжированный ряд распределения и его график показывают, что в изучаемой совокупности значение признака от единицы к единице изменяется в основном плавно, постепенно. Минимальное значение признака– 26 т/га, максимальное значение признака – 65 т/га.

Интервальный ряд распределения строится в следующей последовательности:

а) определение группировочного признака, т. е. признака, по которому следует формировать группы; в данном случае группировочным признаком является урожайность.

б) построение ранжированного ряда по группировочному признаку; в данном случае ранжированный ряд по урожайности культуры построен в п.2.

в) анализ характера изменения признака в ранжированном ряду (по огиве Гальтона);

г) определение числа групп.

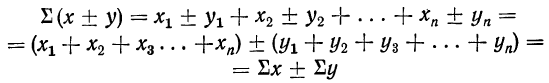

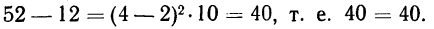

При неравномерном распределении признака следует формировать группы с неравными интервалами. Число групп определяется по количеству «скачков», т.е. резких переходов от одних значений признака к другим. При равномерном изменении признака формируются группы с равными интервалами, и их число определяется по формуле

m=1+3,322 lg N,

где N – число единиц в совокупности.

В нашем примере изменение признака равномерное (на графике нет резких переходов от одного значения урожайности к другому), поэтому определяем число интервалов по формуле

m=1+3,322lg30 =1+3,322*1,4771=5,91

Учитывая, что число групп должно быть более 5, определим 6 групп.

д) определение шага интервала (h)

При равномерном изменении признака рассчитывается равный для всех групп шаг

h=xmax-xminm=65-266=6,5 тга

При неравномерном (скачкообразном) изменении признака шаг в каждой группе формируется разный по величине, с учетом «скачков» значений признака в совокупности.

е) определение границ интервалов

В каждом интервале две границы: нижняя и верхняя. Разность между верхней и нижней границей интервала равна шагу интервала h. При равномерном значении признака для первой группы нижняя граница интервала равна первому значению признака в ранжированном ряду. В нашем примере значение Хmin= 26. Прибавляя к этому значению шаг интервала h, получаем верхнюю границу первой группы 26+6,5=32,5. Верхняя граница первого интервала является одновременно нижней границей второго интервала. Прибавляя к ней шаг интервала, определяем верхнюю границу второго интервала 32,5+6,5=39. Второй интервал в нашей задаче имеет границы 32,5-39.

Аналогично определяем границы остальных пяти интервалов и запишем в графу 2 таблицы 1.4.

ж) подсчет числа единиц (частот встречаемости) в каждом интервале Подсчет проводится по ранжированному ряду. Если значение признака попадает на границу групп (например, первой и второй групп), то, как правило, единицу учитывают по верхней границе (в первой группе) по принципу «включительно». Результаты подсчета запишем в графу 3 табл.1.4.

Таблица – 1.4. Интервальный ряд распределения хозяйств по урожайности сахарной свеклы

№ группы Интервалы по урожайности, т/га (xi) Число хозяйств (fi)

1 26 – 32,5 7

2 32,5 – 39 1

3 39 – 45,5 9

4 45,5 – 52 5

5 52 – 58,5 4

6 58,5 – 65 4

Итого х 30

Изобразим интервальный ряд распределения графически в виде гистограммы. Для построения гистограммы на оси абсцисс прямоугольной системы координат откладываем интервалы значений признака и на них строим прямоугольники с высотами, пропорциональными частотам интервалов. (рис.1.3)

Вывод: Интервальный ряд распределения и его график показывает, что распределение единиц по группам неравномерное. Наиболее часто встречаются единицы со значением признака в интервале от 39 до 45,5 (т/га). Наименьшее число единиц приходится на интервал от 32,5 до 39 (т/га). Распределение единиц по форме близко к нормальному распределению.

center0

|

5,56 |

5,43 |

5,47 |

5,47 |

5,33 |

5,37 |

5,43 |

5,54 |

5,61 |

|

5,33 |

5,43 |

5,61 |

5,11 |

5,43 |

5,33 |

5,54 |

5,33 |

5,11 |

|

5,54 |

5,43 |

5,33 |

5,54 |

5,43 |

5,43 |

5,43 |

5,33 |

5,11 |

|

5,43 |

5,43 |

5,43 |

5,33 |

5,4 |

5,43 |

5,47 |

5,68 |

5,47 |

|

5,43 |

5,68 |

5,21 |

5,33 |

5,58 |

5,47 |

5,47 |

5,21 |

5,54 |

|

5,64 |

5,47 |

5,27 |

5,27 |

5,37 |

5,33 |

5,47 |

5,47 |

5,54 |

|

5,4 |

5,58 |

5,47 |

5,27 |

5,05 |

5,79 |

5,79 |

5,64 |

5,64 |

|

5,71 |

5,85 |

5,47 |

5,47 |

5,43 |

5,47 |

5,54 |

5,64 |

5,64 |

|

5,79 |

5,03 |

5,33 |

5,68 |

5,43 |

5,61 |

5,54 |

5,64 |

5,54 |

|

5,39 |

5,33 |

5,21 |

5,68 |

5,54 |

5,33 |

5,21 |

5,21 |

5,81 |

|

5,27 |

5,64 |

5,27 |

5,27 |

5,33 |

5,37 |

5,27 |

5,54 |

5,54 |

|

5,47 |

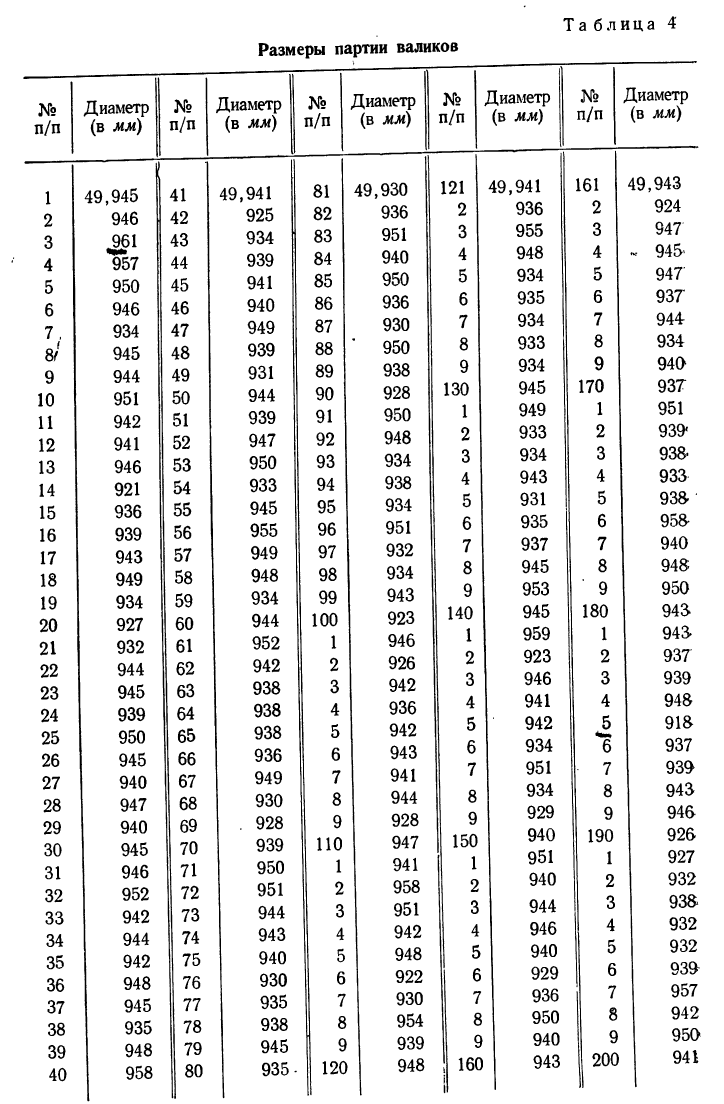

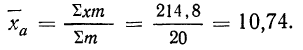

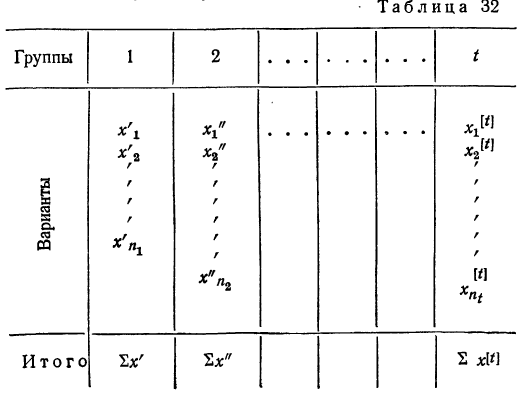

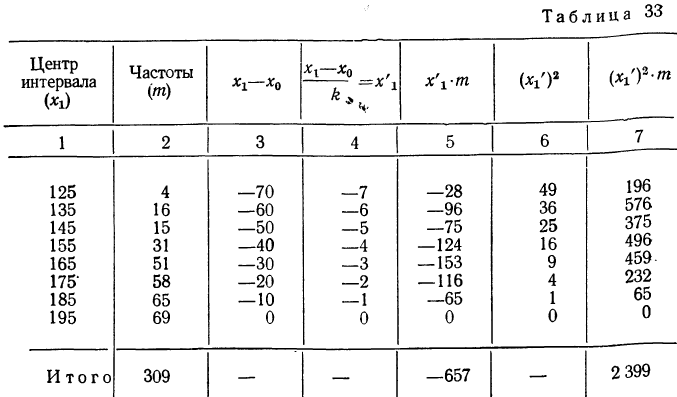

Таблица.

.1

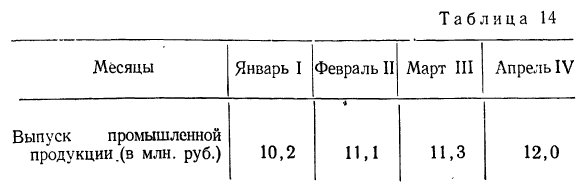

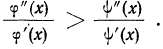

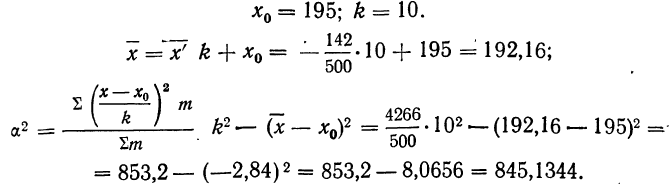

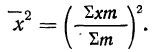

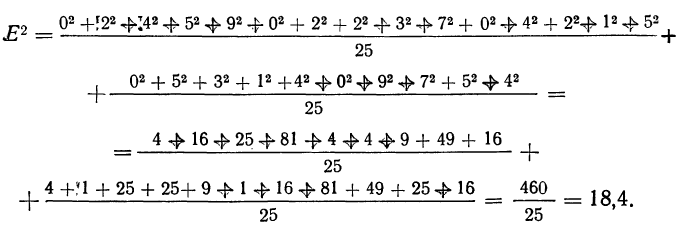

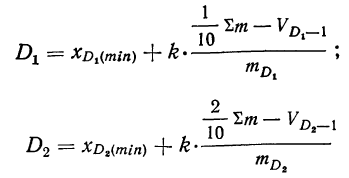

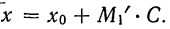

Пример. По

результатам выборочного исследования

100 однотипных предприятий получены

данные объема основных фондов

Построение

интервального вариационного ряда

распределения включает следующие этапы.

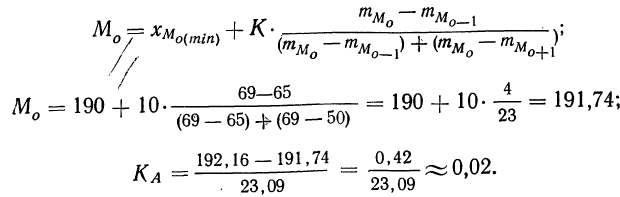

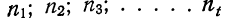

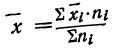

1. Определение

среди имеющихся наблюдений минимального

и максимального

значения признака. В данном примере это

будут=5,03

и=5,85.

2. Определение

размаха варьирования признака

R=—

=5,85-5,03=0,82

3.Определение длины

интервала по формуле

объем

выборки. В данном примере

4. Определение

граничных значений интервалов

.

Так каки

являются случайными величинами,

рекомендуется отступить влево от нижнего

предела варьирования ().

За нижнюю границу

первого интервала предлагается принимать

величину, равную

.

Если окажется, что,

хотя по смыслу величина не отрицательная,

то можно принять.

Верхняя граница

первого интервала

.

Тогда, если–верхняя

границаi-го

интервала (причём

),

то,

и т.д. Построение интервалов продолжается

до тех пор, пока начало следующего по

порядку интервала не будет равным или

больше.

В примере граничные

значения составят:

,

,

,

и т.д.Границы последовательных интервалов

записывают в графе 1 таблицы 1.2.

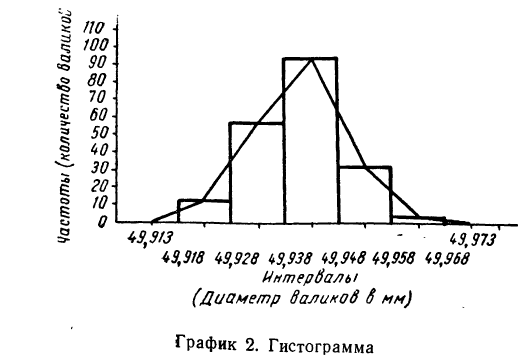

5. Группировка

результатов наблюдений.

П

статистические данные в том порядке, в

каком они записаны в таблице 1.1, и значения

признака разносим по соответствующим

интервалам, обозначая их так

(по одному штриху для каждого

наблюдения). Так как граничные значения

признака могут совпадать с границами

интервалов, то условимся включать

варианты, большие, чем нижняя граница

интервала (),

и меньшие или равные верхней границе

().

Общее количество штрихов, отмеченных

в интервале (табл. 1.2, графа 2) дает его

частоту (табл. 1.2, графа 3). В результате

получим статистический ряд распределения

частот (табл. 1.2, графа 1 и 3).

Примечание. Число

интервалов обычно берут равным от 7 до

11 в зависимости от числа наблюдений и

точности измерений с таким расчетом,

чтобы интервалы были достаточно наполнены

частотами. Если получают интервалы с

нулевыми частотами, то нужно увеличить

ширину интервала (особенно в середине

интервального ряда).

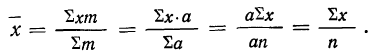

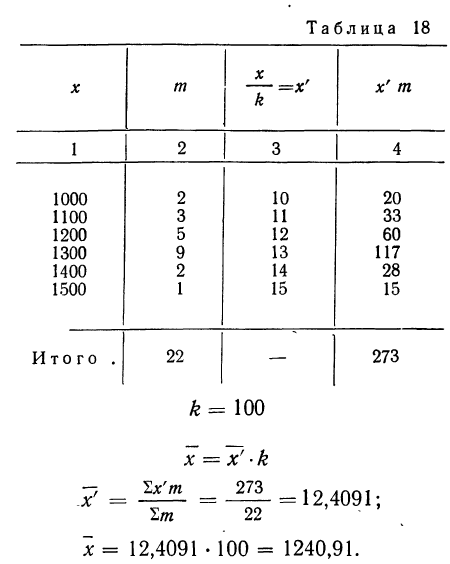

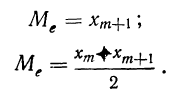

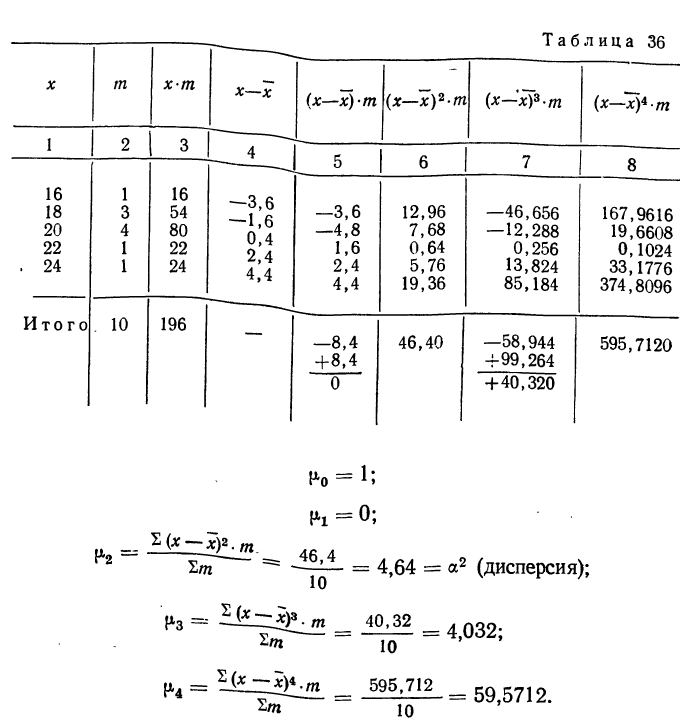

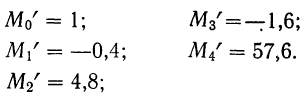

|

Интервалы |

Подсчет |

Частота |

Накопленная |

|

4,97-5,08 5,08-5,19 5,19-5,30 5,30-5,41 5,41-5,52 5,52-5,63 5,63-5,74 5,74-5,85 |

|

2 3 12 19 29 18 13 4 |

2 5 17 36 65 83 96 100 |

|

100 |

Таблица 1.2.

Интервальный ряд распределения объемов

основных фондов 100 предприятий

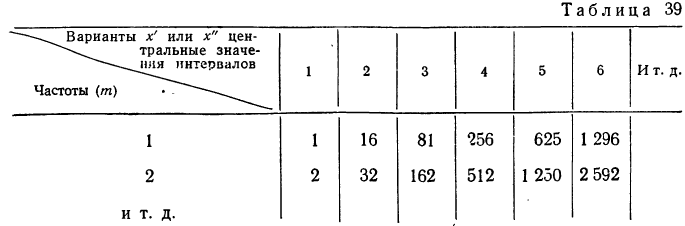

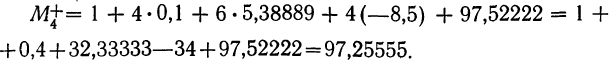

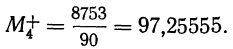

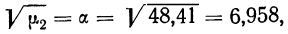

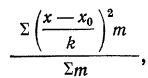

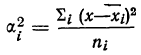

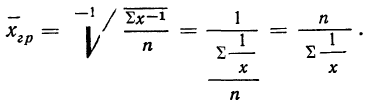

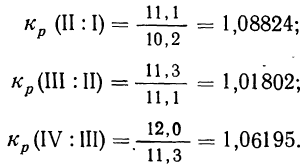

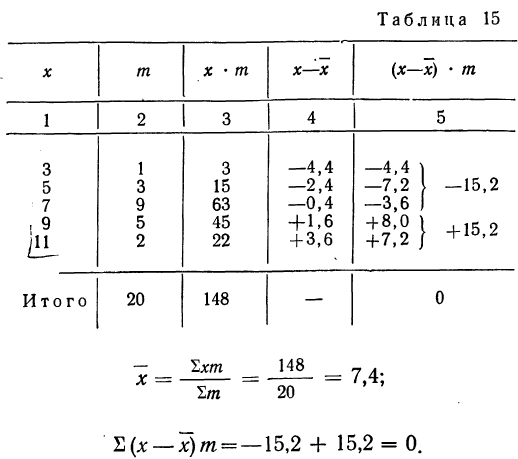

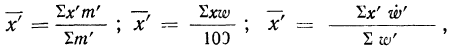

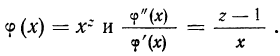

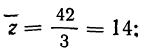

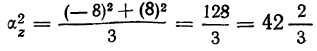

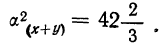

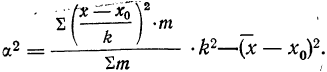

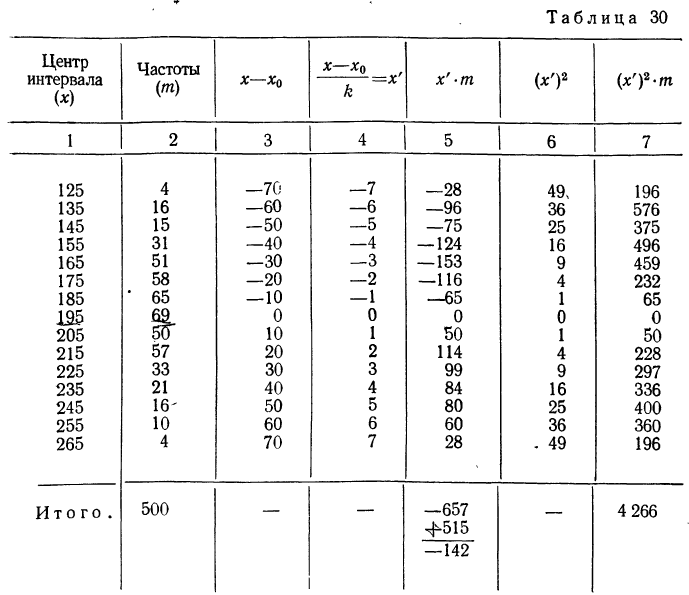

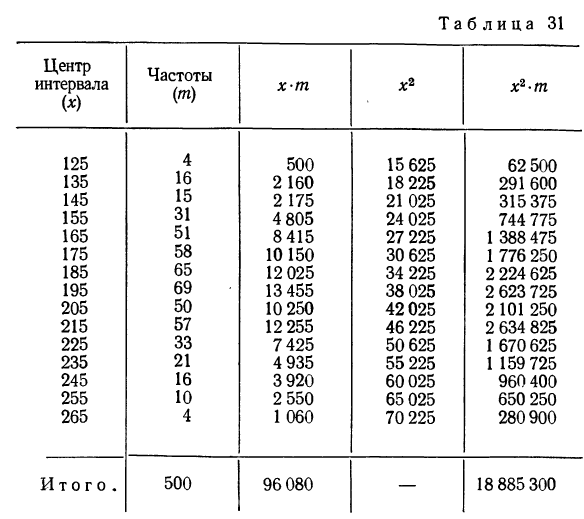

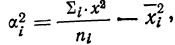

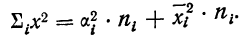

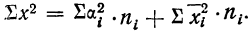

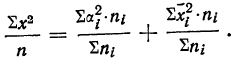

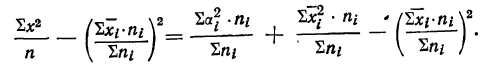

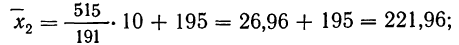

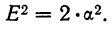

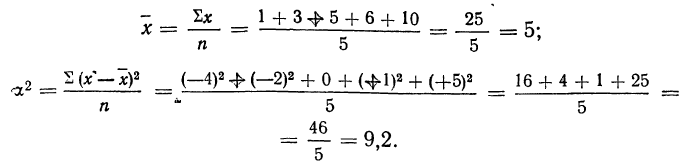

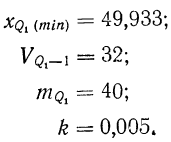

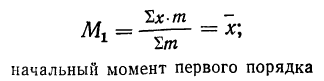

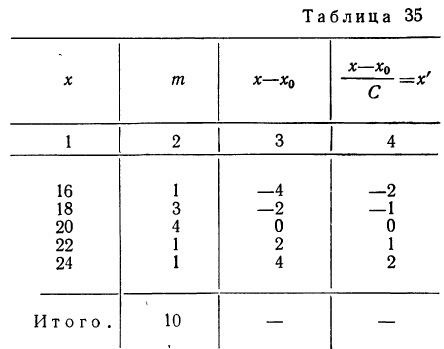

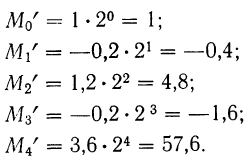

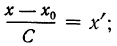

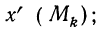

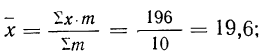

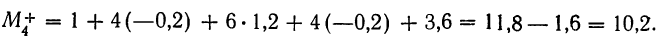

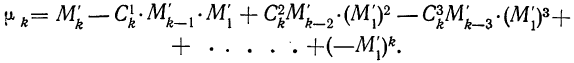

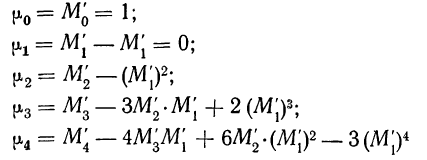

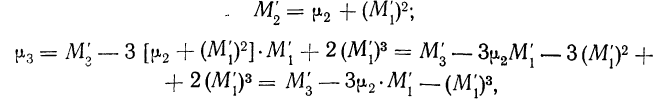

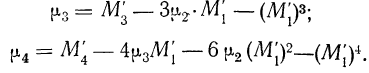

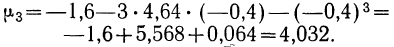

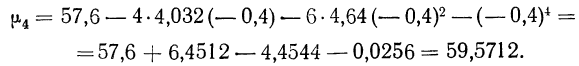

2. Вычисление выборочных характеристик распределения (непосредственно)

Для вычисления

средней арифметической, дисперсии,

коэффициентов ассиметрии и эксцесса

рекомендуется следующий порядок

вычислений.

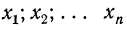

Заменяем интервальный

ряд дискретным, для чего все значения

признака в пределах интервала приравниваем

к его серединному значению, и считаем,

что частота относится к середине

интервала. Значения середин интервалов

равны

.

Для удобства

вычислений целесообразно составить

вспомогательную таблицу 1.3. Заменяя

середины интервалов заносят в графу 1,

соответствующие частоты в графу и т.д.

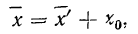

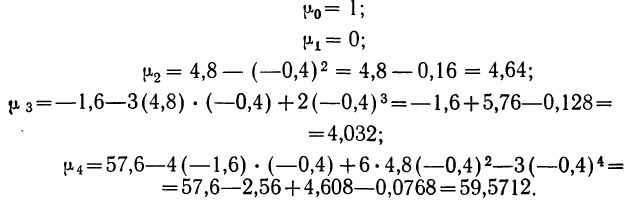

|

Интервалы |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

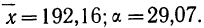

4,97-5,08 5,08-5,19 5,19-5,30 5,30-5,41 5,41-5,52 5,52-5,63 5,63-5,74 5,74-5,85 |

5,03 5,14 5,25 5,36 5,47 5,58 5,69 5,80 |

2 3 12 19 29 18 13 4 |

2 5 17 36 65 83 96 100 |

10,06 15,42 63,00 101,84 158,63 100,44 73,97 23,20 |

50,60 79,26 330,75 545,86 867,71 560,46 420,89 134,56 |

-0,4356 -0,3256 -0,2156 -0,1056 0,0044 0,1144 0,2244 0,3344 |

|

100 |

546,56 |

2990,09 |

Таблица 1.3

Вспомогательная таблица для вычисления

выборочных характеристик

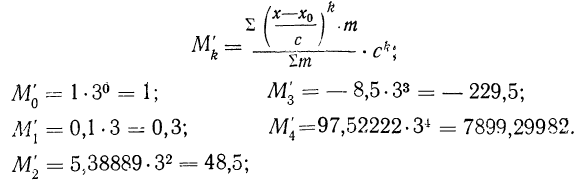

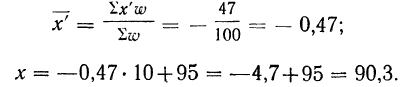

|

|

|

|

|

|

8 |

9 |

10 |

11 |

|

-0,8712 -0,9768 -2,5872 -2,0064 0,1276 2,0592 2,9172 1,3376 |

0,37949 0,31805 0,55780 0,21188 0,00056 0,23557 0,65462 0,44729 |

-0,1653 -0,10356 -0,12026 -0,02237 0,00000 0,02695 0,14690 0,14957 |

0,07201 0,03372 0,025928 0,00236 0,00000 0,00308 0,03296 0,05002 |

|

0 |

2,80526 |

0,08808 |

0,22008 |

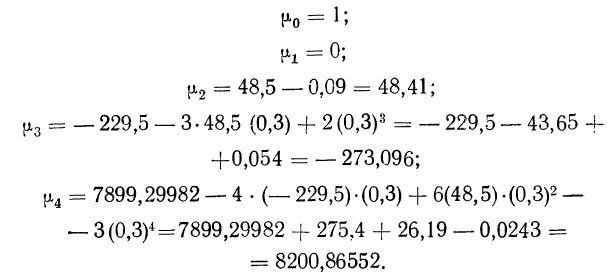

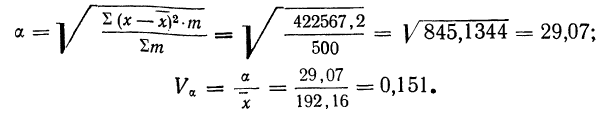

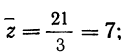

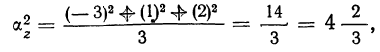

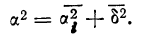

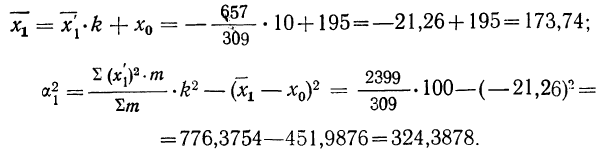

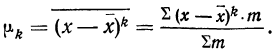

В таблице

.

Пользуясь таблицей

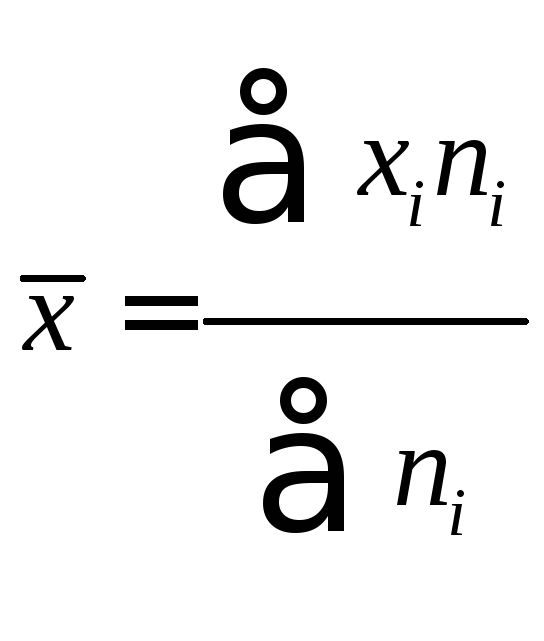

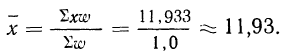

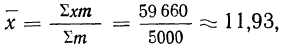

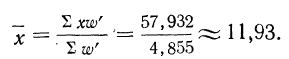

1.3, вычислим среднюю арифметическую:

В нашем примеремлн.

руб. и характеризует среднее положение

наблюдаемых значений. Выборочный

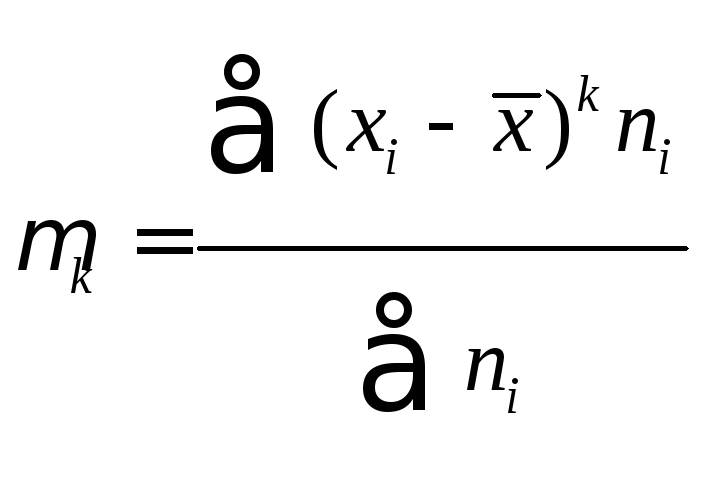

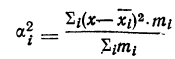

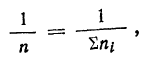

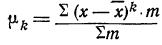

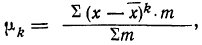

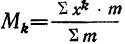

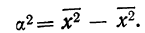

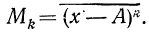

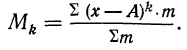

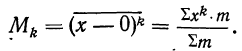

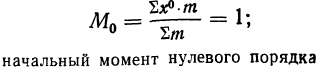

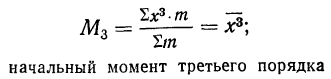

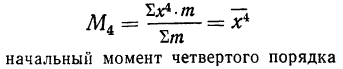

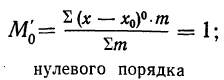

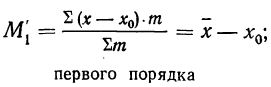

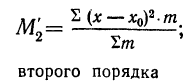

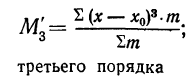

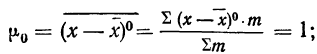

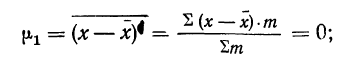

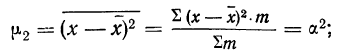

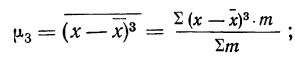

центральный момент к-го порядка равен

Для проверки правильности вычисленияи ввода в микрокалькулятор значений

,

рассчитывают:

В нашем примере

тождество выполняется. В итоговой строке

столбца 4 табл. 1.3. имеем 0.

В данном примере

.

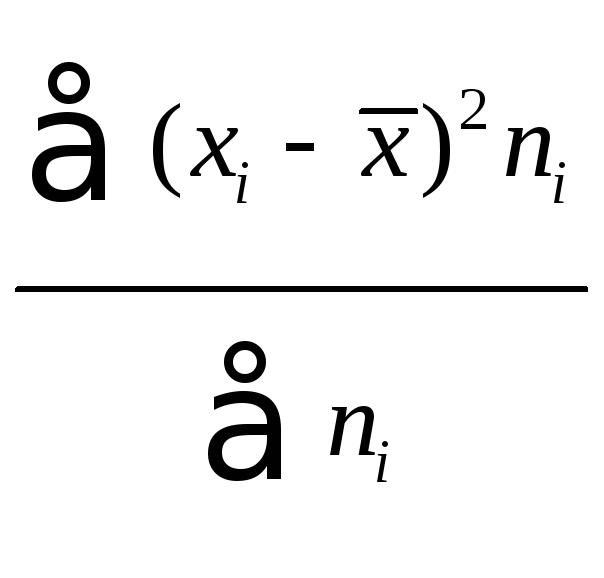

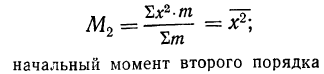

Выборочная дисперсия

равна

центральному моменту второго порядка:

=

.

В нашем примере

=0,028,

а выборочное среднее квадратичное

отклонениемлн.руб.

Дисперсию можно

подсчитать и по-другому

В нашем примере

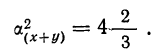

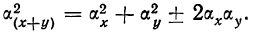

Выборочные

коэффициенты асимметрии

.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Подборка по базе: Лекция. Тема 5-1. Числовые ряды, признаки сходимости и сравнение, логистика распределения.docx, Индивидуальное задание по теме СВ и их законы распределения.pdf, Задачи_средняя, ряды динамики.docx, Пример распределения ВУД по ПР.docx, Семинар (Оценка эффективности системы распределения) (1).docx, Метод. пособие Ряды (1).pdf, Котенко А.П. Эконометрика. Временные ряды.pdf, ДЗ_генетические ряды.docx, Устройство, предназначенное для передачи или распределения эл эн

1. Ряды распределения в статистике, их виды и особенности построения.Рядом распределения называется упорядоченное распределение единиц совокупности по какому-либо варьирующему признаку.

Построение рядов распределения вытекает из принципов статистической группировки. В большинстве случаев ряд распределения — это простейшая группировка по одному признаку, в которой отдельные значения признака или выделенные группы характеризуются одним показателем: числом единиц или удельным весом каждой группы в общем объеме совокупности.

Ряд распределения состоит из 2 элементов:

1)

варианты — различные значения группировочного признака. Их принято обозначать буквой X. Варианты могут характеризоваться словами (например, городское и сельское население) или цифрами (например, группировка рабочих по квалификации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 разряды);

2)

Частоты — числа, показывающие, как часто встречается та или иная варианта в ряду распределения. Частоты могут быть выражены частостью, то есть процент по итогу. Виды в ряду распределения:

- Атрибутивные ряды- где варианты являются количественными или словестно – показательными

- Вариационные ряды , в котором варианты имеют количественное выражение.

Вариационные ряды делятся на : Дискретные вариационные ряды — это ряды, в которых признак выражается в виде определенного числа, взятого с заданной степенью точности. Интервальные вариационные ряды — это ряды, в которых варианты заданы в виде интервалов. Интервальные вариационные ряды объединяют варианты непрерывных признаков или имеющихся в широких пределах дискретных признаков.

Правило образования групп:

1)необходимо определить группировочный признак, который лежит в основе группировки

2)необходимо определить число групп. В атрибутивных группировках и дискретных число групп определяется частями совокупности. В вариационных рядах распределения число групп не должно быть слишком маленьким или слишком большим. Для определения числа групп может быть использована формула Стерджесса .

Число групп приближенно определяется по формуле Стерджесса:

n=1+3.322lgN

где N — общее число единиц совокупности, n — число групп

В интервальных рядах распределения с равными интервалами для определения интервалов используется формула:

2.Статистические таблицы, их виды, правила оформления

Статистическая таблица представляет собой систему построенных особым образом горизонтальных строк и вертикальных столбцов, имеющих общий заголовок, заглавия граф и строк, на пересечении которых и

записываются статистические данные.

Каждая цифра в статистических таблицах — это конкретный показатель, характеризующий размеры или уровни, динамику, структуру или взаимосвязи явлений в конкретных условиях места и времени, то есть определенная количественно-качественная характеристика изучаемого явления.

Если таблица не заполнена цифрами, то есть имеет только общий заголовок, заглавия граф и строк, то мы имеем макет статистической таблицы. Именно с его разработки и начинается процесс составления статистических таблиц.

Основными элементами статистической таблицы являются подлежащее и сказуемое таблицы.

Подлежащее таблицы — о чем идет речь

это объект статистического изучения, то есть отдельные единицы совокупности, их группы или вся совокупность в целом.

Сказуемое таблицы — признаки

— это статистические показатели, характеризующие изучаемый объект.

Подлежащее и показатели сказуемого таблицы должны быть определены очень точно. Как правило подлежащее распологается в левой части таблицы и составляет содержание строк, а сказуемое — в правой части таблицы и составляет содержание граф.

Обычно при расположении показателей сказуемого в таблице придерживаются следующего правила: сначала приводят абсолютные показатели, характеризующие объем изучаемой совокупности, затем — расчетные относительные показатели, отражающие стркутуру, динамику и взаимосвязи между показателями.

Практикой статистики разработаны следующие правила составления таблиц:

- Таблица должна быть выразительной и компактной. Поэтому вместо одной громозкой таблицы по множеству признаков лучше сделать несколько небольших по объему, но наглядных, отвечающих задаче исследования таблиц.

- Название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично.

- В таблице обязательно должны быть указаны: изучаемый объект, территория, и время к которым относятся приводимые в таблице данные, единицы измерения.

- Если какие-то данные отсутствуют, то в таблице либо ставят многоточие, либо пишут «нет сведений», если какое-то явление не имело места, то ставят тире

- Значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью точности.

- Таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом. Если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения «*».

- В больших таблицах после каждых пяти строк деляют промежуток, чтобы было удобнее читать и анализировать таблицу.

Различают три вида статистических таблиц:

- простые

- групповые

- комбинационные

+Простые таблицы содержат перечень отдельных единиц, входящих в состав совокупности анализируемого экономического явления.

В групповых таблицах цифровая информация в разрезе отдельных составных частей исследуемой совокупности данных объединяется в определенные группы в соответствии с каким-либо признаком.

Комбинированные таблицы содержат отдельные группы и подгруппы, на которые подразделяются

экономические показатели, характеризующие изучаемое экономическое явление. При этом такое подразделение осуществляется не по одному, а по нескольким признакам. в групповых таблицах осуществляется простая группировка показателей, а в комбинированных — комбинированная группировка. Простые таблицы вообще не содержат никакой группировки показателей. Последний вид таблиц содержит лишь несгруппированный набор сведений об анализируемом экономическом явлении.

Простые таблицы

Простые таблицы имеют в подлежащем перечень единиц совокупности, времени или территорий.

Групповые таблицы

Групповыми называются таблицы, имеющие в подлежащем группировку единиц совокупности по одному признаку.

Комбинационные таблицы

Комбинационные таблицы имеют в подлежащем группировку единиц совокупности по двум или более признакам.

По характеру разработки показателей сказуемого различают:

- таблицы с простой разработкой показателей сказуемого, в которых имеет место параллельное расположение показателей сказуемого.

- таблицы со сложной разработкой показателей сказуемого, в которых имеет место комбинирование показателей сказуемого: внутри групп, образованных по одному признаку, выделяют подгруппы по другому признаку.

В зависимости от этапа статистического исследования таблицы делятся на:

- разработочные (вспомогательные), цель которых обобщить информацию по отдельным единицам совокупности для получения итоговых показателей.

- сводные, задача которых показать итоги по группам и всей совокупности в целом.

- аналитические таблицы, задача которых — расчет обобщающих характеристик и подготовка информационной базы для анализа и структуры и структурыных сдвигов, динамики изучаемых явлений и взяимосвязей между показателями.

3. Абсолютные и относительные величины, их виды и единицы их измерения.Абсолютная величина — объем или размер изучаемого события или явления, процесса, выраженного в соответствующих единицах измерения в конкретных условиях места и времени.

Абсолютные величины это всегда именованные числа и могут быть выражены следующими единицами измерения:

1) натуральные( простые, сложные, условно-натуральные)

2) стоимостные (денежные)

Натуральные – такие единицы измерения, которые выражаются в физических единицах объема, веса, длины площади и т.п. Выбор единиц измерения обусловлен потребительским назначением продукции, например, молоко – в литрах, пальто – в штуках, обувь — в парах.

Единицы измерения могут быть простыми (тонны, штуки, литры) и сложными (комбинированными), являющимися комбинацией нескольких разноименных величин (грузооборот железнодорожного транспорта выражается в тонно-километрах, производство электроэнергии — в киловатт-часах).

В некоторых случаях, когда необходимо связать воедино несколько разновидностей одной и той же потребительской стоимости, применяют

условно- натуральные единицы измерения. В этом случае одна из единиц принимается за эталон, а другие переводятся в единицы этого эталона с помощью специального коэффициента пересчета.

Кпересчета=фактическое потребительское качество / эталон (заранее заданное качество)

Пример 1. Найти условно-натуральную величину:

Допустим мы производим тетради:

- по 12 листов — 1000 шт;

- по 24 листа — 200 шт;

- по 48 листов — 50 шт;

- по 96 листов — 100 шт.

Решение:

Задаем эталон — 12 листов.

Считаем коэффициент пересчета:

- 12/12=1

- 24/12=2

- 48/12=4

- 96/12=8

Ответ: Условно натуральная величина =1000*1 + 200*2 + 50*4 + 100*8 = 2400 тетрадей по 12 листов

Относительные

Относительные величины представляют собой различные коэффициенты или проценты.

Относительные статистические величины — это показатели, которые дают числовую меру соотношения двух сопоставляемых между собой величин.

Величина с которой производится сравнение называется базой сравнения или основанием.

В зависимости от базы сравнения относительные величины могут выражаться в коэффициентах, в процентах, в промилле, в продецимилле.

Различают следующие виды относительных статистических величин:

· Относительная величина динамики ( Показатель динамики = Уровень текущего периода / уровень предыдущего периода)

· Относительная величина планового задания ( ОВПЗ = плановый уровень на будущий (следующий) период / фактический уровень текущего (предыдущего) периода

· Относительная величина выполнения плана ( ОВВП = фактический уровень текущего периода / план текущего периода)

· Относительная величина структуры (

· Относительная величина координации

· Относительная величина интенсивности характеризует степень распространения одного явления в среде другого явления

· Относительная величина сравнения

4. Средние величины в статистике, их видыСредняя величина – представляет обобщенную количественную характеристику признака в статистической совокупности в конкретных условиях места и времени.

Существует 2 класса средних величин:

степенные и нестепенные

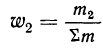

Степенные средние могут быть простыми и взвешенными.

Простая средняя величина рассчитывается при наличии двух и более несгруппированных статистических величин, расположенных в произвольном порядке по следующей общей формуле:

Взвешенная средняя величина рассчитывается по сгруппированным статистическим величинам с использованием следующей общей формулы:

где X – значения отдельных статистических величин или середин группировочных интервалов;

m — показатель степени, от значения которого зависят следующие виды степенных средних величин:

при m = -1 средняя гармоническая;

при m = 0 средняя геометрическая;

при m = 1 средняя арифметическая;

при m = 2 средняя квадратическая;

при m = -1 средняя гармоническая:

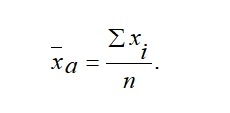

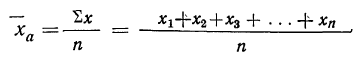

Формула средней арифметической простой:

где хi – вариант, а n – количество единиц совокупности.

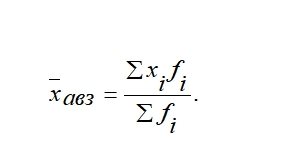

Средняя арифметическая взвешенная формула:

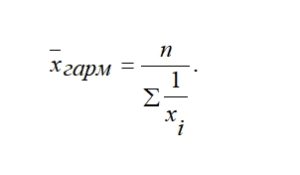

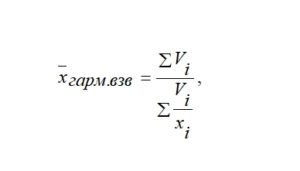

Средняя гармоническа:

где xi – вариант, n – количество вариантов, Vi ( f) – веса для обратных значений xi.

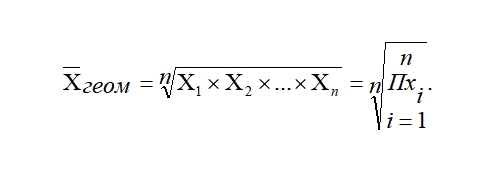

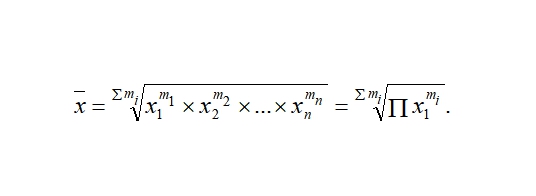

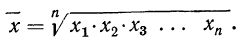

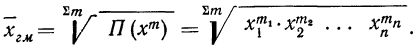

- Средняя геометрическая простая рассчитывается по формуле 8.12

- Если использовать частоты m, получим формулу средней геометрической взвешенной

- Средняя геометрическая взвешенная рассчитывается по формуле 8.1 не т, а f

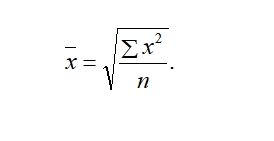

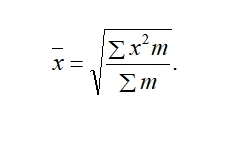

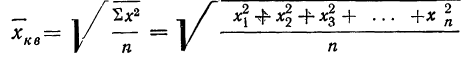

Средняя квадратическая простая

- не т, а f

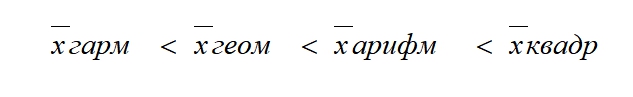

Средние арифметическая, гармоническая, геометрическая и квадратическая, рассчитанные для одного и того же ряда вариантов, отличаются друг от друга. Их численное значение возрастает с ростом показателя степени в формуле степенной средней правило мажорантности средних т.е.

5. Понятие о рядах динамики, их виды. Расчет среднего уровня в рядах динамики разных видов

Ряды динамики — это значения статистических показателей, которые представлены в определенной хронологической последовательности.

Ряды динамики различаются по видам:

а) В зависимости от формы выражения уровней (или вида приводимых обобщающих показателей) ряды динамики обычно подразделяют на ряды

1

) абсолютных 2) относительных 3) средних 4) приростных величин (показателей).

Исходными, первоначальными являются ряды динамики абсолютных величин, ряды динамики относительных и средних величин составляются на основе рядов динамики абсолютных величин и рассматриваются как производные.

б) В зависимости от формы выражения показателя времени в статике различают 1) моментные ряды и 2) интервальные ряды.

Моментные ряды динамики отображают состояние исследуемых процессов на определенные даты времени (на начало месяца, квартала, года и т.п.).Интервальные ряды динамики отображают итоги развития или функционирования исследуемых процессов за отдельные периоды времени (за сутки, месяц, год и т.п).В зависимости от расстояния между уровнями ряды динамики подразделяются на ряды динамики с равноотстоящими уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени. Ряды динамики следующих друг за другом периодов или следующих через определенные промежутки дат называются равноотстоящими. Если же в рядах даются прерывающиеся периоды или неравномерные промежутки между датами, то ряды называются неравноотстоящими.

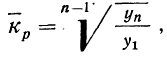

Различают: y1 — начальный уровень ряда, yn – конечный уровень ряда, — средний уровень ряда. В моментном ряду динамики возможны следующие варианты расчета среднего уровня:

1) Если приводятся данные только на начало и на конец изучаемого периода, то средний уровень рассчитывается, как средняя арифметическая величина из этих двух значений.

2) Если моменты времени, к которым относятся уровни ряда расположены через равные промежутки, то средний уровень определяется по формуле простой хронологической средней:

3) Если моменты времени, к которым относятся уровни ряда расположены через не равные промежутки, то средний уровень рассчитывается по формуле хронологической взвешенной:

— полусумма двух соседних уровней ряда;

— промежуток между двумя соседними уровнями ряда, выраженный в днях, месяцах и т. д. в зависимости от исходных данных.

В интервальном ряду динамики средний уровень рассчитывается следующим образом:

1. В ряду с равноотстоящими интервалами по формуле простой арифметической средней: .

2.В ряду с не равноотстоящими интервалами по формуле средней арифметической

взвешенной:

6. Абсолютные и относительные показатели анализа рядов динамики

Существуют абсолютные и относительные показатели. К абсолютным показателям относятся абсолютные приросты, которые делятся на цепные и базисные. Относительные показатели также делятся на

цепные, к которым относятся темпы (коэффициенты) роста, темпы (коэффициенты) прироста и абсолютное значение 1% прироста, и базисные, к которым относятся темпы (коэффициенты) роста, темпы (коэффициенты) прироста.

При анализе ряда динамики исчисляются следующие показатели.

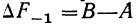

Абсолютный прирост. ( не 0 а 1)

- цепные

, где

— текущий уровень ряда (отчетный период);

— предыдущий уровень ряда (период)

- базисные

, где

+ — базисный уровень ряда.

Темп (коэффициент) роста

Цепные темпы роста

+Базисные темпы роста

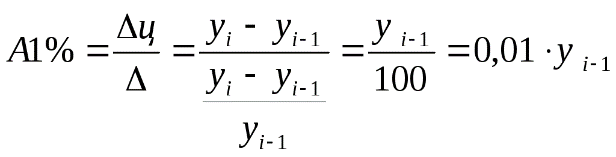

Абсолютное значение 1% прироста

+- определяется только по цепным темпам роста или как сотая часть от предыдущего уровня ряда.

7.Общее понятие об индексах, их классификация

Индекс – относительный показатель, выраженный в коэффициентах или процентах.

Классификация индексов:

По значению индексируемой величины:

— индексы объемных показателей ( физического объема продукции, физического объема ТОВАРООБОРОТА, численности работников, посевных площадей др.)

-индексы качественных показателей( цен, себестоимости продукции , урожайности и др.)

По охвату единицы совокупности:

-индивидуальные индексы

13. Основные показатели статистики рынка труда

Рынок труда — система экономических, социальных, организованных и правовых мер и институтов, координирующих и регулирующих распределение и использование рабочей силы.

При статистическом изучении рынка труда выделяют категории экономически активного и экономически неактивного населения.

Экономически активное население — это часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг.

Экономически неактивное население — это население, которое не входит в состав рабочей силы (включая и лиц, моложе возраста, установленного для учета экономически активного населения)

Численность экономически неактивного населения может быть определена как разность между численностью всего населения и численностью рабочей силы.

20. Понятие об оборотных средствах. Изучение структуры и использования оборотных средств (оборачиваемости) предприятия

Оборотные средства — совокупность материальных и денежных средств, необходимых для нормального функционирования производственного процесса и реализации продукции. Делятся на оборотные фонды и фонды обращения. Формируются за счет собственных, заемных и привлеченных средств.

Экономическая роль оборотных средств заключается в обеспечении процесса воспроизводства выпуска продукции как в процессе производства, так и в процессе обращения.

Показатели уровня использования оборотных средств

Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии являются коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств ( ) показывает, сколько оборотов совершили оборотные средства за анализируемый период (квартал, полугодие, год). Он определяется по формуле:

| где | — | объем реализации продукции за отчетный период; | |

| — | средний остаток оборотных средств за отчетный период. |

Продолжительность одного оборота в днях (Д) показывает, за какой срок к предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации продукции. Она определяется по формуле:

| где | Т | — | число дней в отчетном периоде. |

Важным показателем эффективного использования оборотных средств является также коэффициент загрузки средств в обороте. Он характеризует сумму оборотных средств, авансируемых на 1 руб. выручки от реализации продукции. Иными словами, он представляет собой оборотную фондоемкость, т.е. затраты оборотных средств (в копейках) для получения 1 руб. реализованной продукции (работ, услуг). Коэффициент загрузки средств в обороте определяется по следующей формуле:

| где | — | коэффициент загрузки средств в обороте, коп.; | |

| 100 | — | перевод рублей в копейки. |

Коэффициент загрузки средств в обороте ( ) — величина, обратная коэффициенту оборачиваемости средств (Kоб). Чем меньше коэффициент загрузки средств, тем эффективнее используются оборотные средства на предприятии, улучшается его финансовое положение.

В связи с тем, что оборотные средства складываются из оборотных фондов и фондов обращения, то и коэффициенты оборачиваемости для них можно определить следующим образом:

| где | — | коэффициент обращаемости оборотных фондов; | |

| — | средний остаток оборотных фондов за отчетный период; |

| где | — | коэффициент оборачиваемости фондов обращения; | |

| — | средний остаток фондов обращения за отчетный период. |

Оборотные фонды складываются из производственных запасов, незавершенного производства, дебиторской задолженности и расходов будущих периодов. Поэтому для более детального анализа можно определить коэффициент оборачиваемости для каждого элемента оборотных фондов.

Такой методический подход правомерен и для элементов фондов обращения. Например, коэффициент оборачиваемости производственных запасов и дебиторской задолженности может быть определен из выражения:

| где | — | коэффициент оборачиваемости производственных запасов; | |

| — | средний остаток производственных запасов за отчетный период; |

| где | — | коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; | |

| — | средний остаток дебиторской задолженности за отчетный период. |

Ускорение оборачиваемости оборотных средств имеет важное значение в первую очередь для улучшения финансового состояния предприятия, а в конечном итоге для достижения максимальной прибыли.

Основой для ускорения оборачиваемости оборотных средств являются величина объема производства продукции и быстрота ее реализации. Между объемом реализации и оборачиваемостью оборотных средств имеется прямая и обратная зависимости.

Величину прироста объема продукции за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств (при прочих равных условиях) можно определить, применяя метод цепных подстановок:

| где | — | прирост объема продукции за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств; | |

| — | коэффициент оборачиваемости в отчетном и плановом периодах; | ||

| — | средний остаток оборотных средств в плановом периоде. |

Влияние оборачиваемости оборотного капитала на приращение прибыли можно определить по формуле:

| где | — | прирост прибыли в плановом периоде за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств; | |

| — | прибыль предприятия в отчетном периоде. |

21. Понятие выпуска промышленной продукции. Состав, оценка, взаимосвязь показателей продукции

В соответствии с ОКВЭД промышленное производство включает 3 вида экономической деятельности:

- Добыча полезных ископаемых;

- Обрабатывающее производство;

- Производство и распределение воды, газа и энергии.

Промышленная продукция- прямой полезный результат основной деятельности промышленного предприятия товаров и услуг. В зависимости от этапов производства различают:

а) готовую продукцию;

б)полуфабрикаты собственного изготовления;

в) незавершённое производство- предметы труда, которые не получили законченного вида в конце учётного периода.

В Ф№П-1 основным результативным показателем деятельности является показатель «Отгружено товаров собственного производства и оказано услуг, выполненных собственными силами» (ОП). ОП включает:

- Стоимость готовой продукции полностью;

- Стоимость полуфабрикатов собственного производства , инструментов, реализованных на сторону, или непромышленным хозяйствам своего предприятия,

- Стоимость работ промышленного характера (РПХ) на сторону или непромышленным хозяйствам своего предприятия.

В Ф№П-1 также имеются сведения об остатках готовой, но нереализованной продукции. Поэтому можно рассчитать показатель товарной продукции (ТП):

Валовая продукция:

-изменение остатков незавершённого производства;

-изменение остатков полуфабрикатов, инструментов, приспособлений на складах предприятий.

Особенность валовой продукции в том, что она рассчитана по заводскому методу, т.е. без внутризаводского оборота.

Валовой оборот:

ВЗО-внутризаводской оборот ,включает стоимость полуфабрикатов собственного изготовления, инструментов и приспособлений, а также РПХ для собственных производственных нужд.

+Для перехода к макроэкономическим показателям определяется ВДС промышленного производства:

ПП-материальная оплата затраченных нематериальных услуг.

Содержание:

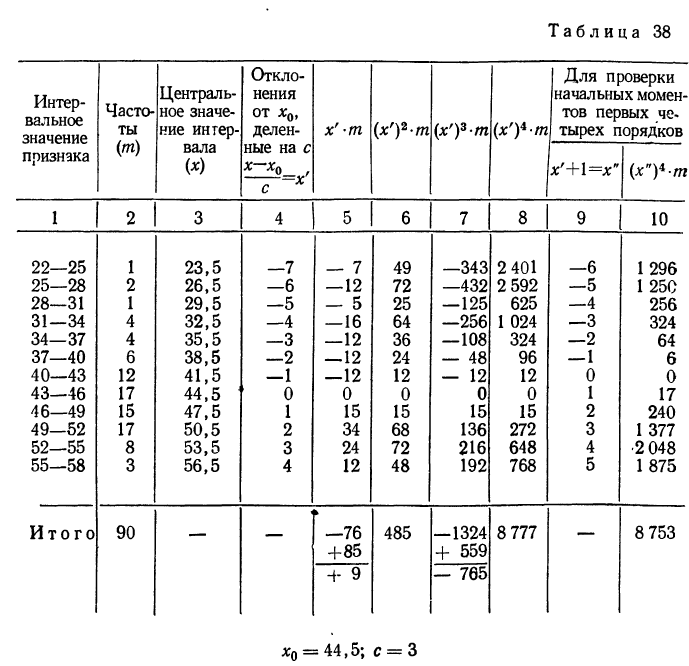

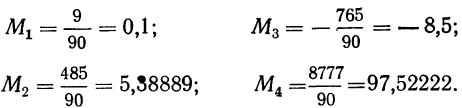

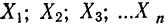

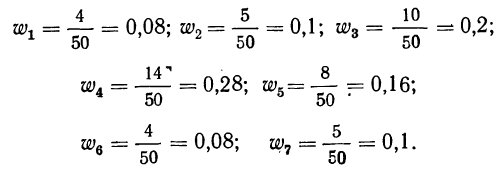

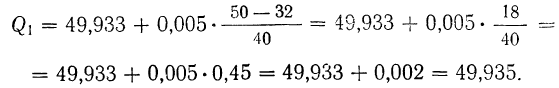

В результате статистической обработки материалов, полученных при измерении величины явления, можно подсчитать число единиц, обладающих конкретным значением того или иного признака.

Допустим, что в качестве изучаемого признака взят вес детали. Будем обозначать этот признак X. Измерения веса, например, 50 деталей дали следующие результаты (в г): 83, 85, 81, 82, 84, 82, 79, 84, 80, 81, 82, 82, 80, 82, 80, 82, 83, 84, 79, 79, 83, 82, 83, 85, 82, 82, 81, 80, 82, 82, .83,80, 82, 85, 81, 83, 81, 81, 83, 82, 81, 85, 83, 79, 81, 85, 81, 84, 81, 82.

Условились каждое отдельное значение признака обозначать

Если мы расположим отдельные значения признака (варианты) в возрастающем или убывающем порядке и укажем относительно каждого варианта, как часто он встречался в данной совокупности, то получим распределение признака, или вариационный ряд.

Вариационные ряды и их характеристики

Построим вариационный ряд для приведенного выше примера. Для этого находим наименьший вариант, равный 79 г, и, располагая варианты в возрастающем порядке, подсчитываем их частоту. Так, вариант 79 г встречается 4 раза, вариант 80 г — 5 раз и т. д. Расположим полученные варианты следующим образом (см. табл. 1).

Такой ряд называется вариационным рядом; он характеризует изменение (варьирование) какого-нибудь количественного признака (в нашем примере варьирование веса деталей). Следовательно, вариационный ряд представляет собой две строки (или колонки). В одной из них приводятся варианты, а в другой частоты.

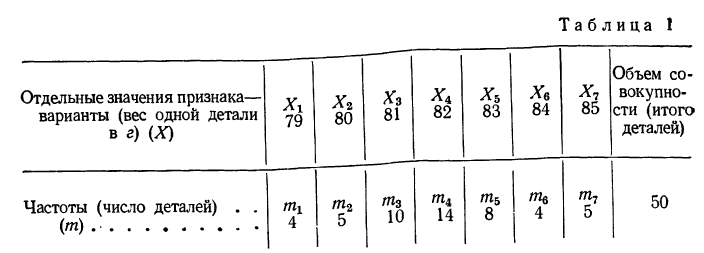

Виды вариации

Вариация признака может быть дискретной и непрерывной. Дискретной вариацией признака называется такая, при которой отдельные значения признака (варианты) отличаются друг от друга на некоторую конечную величину (обычно целое число), т. е. даны в виде прерывных чисел. Непрерывной называется вариация, при которой значения признака могут отличаться одно от другого на сколь угодно малую величину. В качестве примера можно привести: для дискретной вариации признака — число станков, обслуживаемых одним рабочим, число семян в 1 кг и т. д.; для непрерывной вариации признака— процент выполнения рабочим нормы выработки, вес одного семени и т. д.

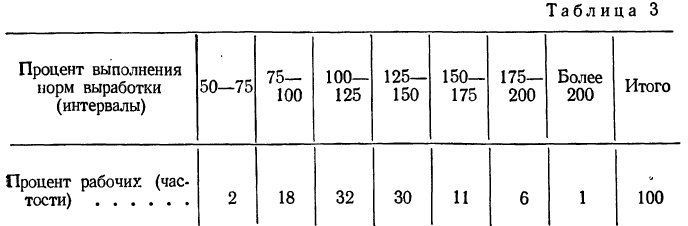

При непрерывной вариации распределение признака называется интервальным. Частоты относятся не к отдельному значению признака, как это бывает при дискретной вариации, а ко всему интервалу. Часто за значение интервала принимают его середину, т. е. центральное значение. В качестве примера можно привести интервальный вариационный ряд по проценту выполнения норм выработки.

Пример 1.

Распределение рабочих по проценту выполнения норм выработки.

Частость

Нередко вместо абсолютных значений. частот используют относительные величины. Для этой цели можно использовать долю частоты того или иного варианта (а также интервала) в сумме всех частот. Такая величина называется частостью и обозначается

Мы имеем частоты

Для получения суммы всех частот их нужно сложить

В математике используется знак

Следовательно, можно записать:

где значки 1=1 и i=n под и над

В дальнейшем в подобных случаях (т. е. при суммировании по подстрочному номеру i) мы не будем записывать значения, принимаемые i, но будем помнить смысл записи

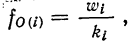

Для получения частости каждого варианта или интервала-нужно его частоту разделить на

где

Вычислим частости, используя данные табл. 1:

Сумма всех частостей равна 1:

В нашем примере

0,08+0,1+0,2+0,28+0,16+0,08+0,1 = 1,00.

Частости можно выражать и в процентах (тогда сумма всех частостей равна 100%).

Границы интервалов

В интервальном вариационном ряду в каждом интервале различают нижнюю и верхнюю границы интервала:

При построении интервальных вариационных рядов в каждый интервал включаются варианты, числовые значения которых больше нижней границы и меньше или равны верхней грани це. Так, в табл.12 в интервал 95—100% попадают все рабочие, выполнившие нормы выработки от 95 до 100% включительно. Рабочие, выполнившие план на 100,01%, попадают в следующий интервал. Разумеется надо стремиться строить интервалы так, чтобы избегать попадания значительного числа случаев на границы интервалов.

Интервальные вариационные ряды бывают с одинаковыми и неодинаковыми интервалами. В последнем случае чаще всего встречаются интервалы последовательно увеличивающиеся.

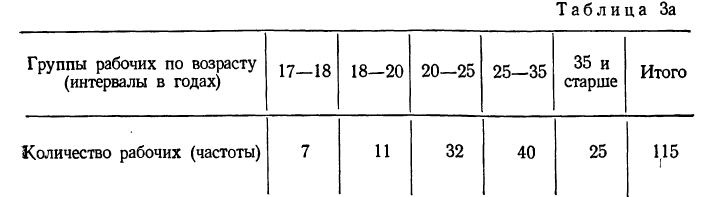

Пример 2.

Вариационный ряд с равными интервалами:

Пример 2а.

Вариационный ряд с последовательно увеличивающимися интервалами:

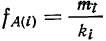

Свойства сумм

Как видно (и из дальнейшего изучения материала), нам приходится иметь дело с суммами. Рассмотрим некоторые свойства сумм.

1) Сумма ограниченного числа слагаемых, имеющих одну и ту же величину (сумма постоянной), равна произведению величины слагаемых на их число:

2) Постоянный множитель может быть вынесен из-под знака суммы и введен под знак суммы:

3) Сумма алгебраической суммы нескольких переменных равна алгебраической сумме сумм каждой переменной:

(легко обобщается на большее число слагаемых).

Величина интервала

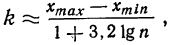

Для выбора оптимальной величины интервала, т. е. такой величины интервала, при которой вариационный ряд не будет очень громоздким и в нем не исчезнут особенности явления, можно рекомендовать формулу:

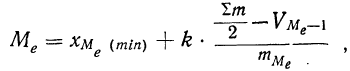

где n — число единиц в совокупности.

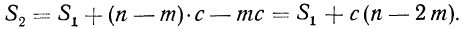

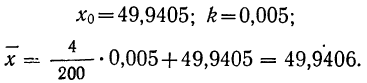

Так, если в совокупности 200 единиц наибольший вариант равен 49,961, а наименьший — 49,918, то

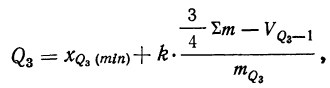

Следовательно, в данном случае оптимальной величиной интервала может служить величина 0,005.

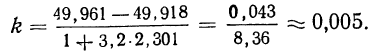

Плотность распределения

В качестве характеристики ряда распределения применяют плотность распределения, которую вычисляют как отношение-частот или частостей к величине интервала.

Различают абсолютную плотность распределения:

и относительную плотность распределения:

где

Пример 3.

По данным примера 2 вычислим относительную плотность распределения. Для первого интервала

для второго интервала

Расщепление интервалов

Часто возникает необходимость в расщеплении интервалов. Для этой цели можно воспользоваться следующим методом для интервальных вариационных рядов с равными интервалами.

Расщепление производится при предположении, что плотность вариационного ряда изменяется по параболе второго порядка. Имеется в виду, что весь интервал разбивается на две части: первую, составляющую долю

где А — частость интервала, предшествующего расщепляемому;

В — частость расщепляемого интервала;

С — частость интервала, последующего за расщепляемым;

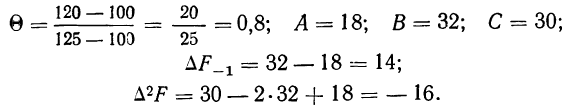

Пример 4.

По данным примера 2 произведем расщепление интервала 100—125% на две части, выделим часть интервала 100—120% и определим удельный вес рабочих, выполняющих норму выработки от 100 до 120%.

Имеем:

Получаем частость по соответствующей формуле:

В случае неравных интервалов вычисление усложняется.

Графические методы изображения вариационных рядов

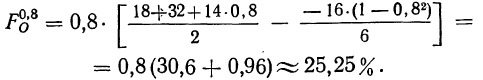

Большое значение для наглядного представления вариационного ряда имеют графические методы его изображения. Вариационный ряд графически может быть изображен в виде полигона, гистограммы, кумуляты и огивы.

Полигон распределения (Дословно — многоугольник распределения) строится в прямоугольной системе координат. Величина признака откладывается на оси абсцисс, частоты или частости (точнее — плотности распределения) — по оси ординат.

На оси абсцисс отмечаются точки, соответствующие, величине вариантов, и из них восстанавливаются ординаты (перпендикуляры), длина которых соответствует численности этих вариантов. Вершины ординат соединяются прямыми линиями. Чаще всего полигоны применяются для изображения дискретных вариационных рядов, но могут быть применены и для интервальных рядов. В этом случае ординаты, пропорциональные частоте или частости интервала, восстанавливаются перпендикулярно оси абсцисс в точке, соответствующей середине данного интервала. Для замыкания крайние ординаты соединяются с •серединой интервалов, в которых частоты или частости равны нулю.

Пример 5.

По данным примера 1 строим полигон.

Гистограмма распределения строится аналогично полигону в прямоугольной системе координат. В отличие от полигона при построении гистограммы на оси абсцисс берутся не точки, а отрезки, изображающие интервал, а вместо ординат, соответствующих частотам или частостям отдельных вариантов, строят прямоугольники с высотой, пропорциональной частотам или частостям интервала.

В случае неравенства интервалов гистограмма распределения строится не по частотам или частостям, а по плотности интервалов (абсолютной или относительной). При этом общая площадь гистограммы равна численности совокупности, если построение производится по абсолютной плотности, или единице, если гистограмма построена по относительной плотности.

Если соединить прямыми линиями середины верхних сторон прямоугольников, то получим полигоны распределения.

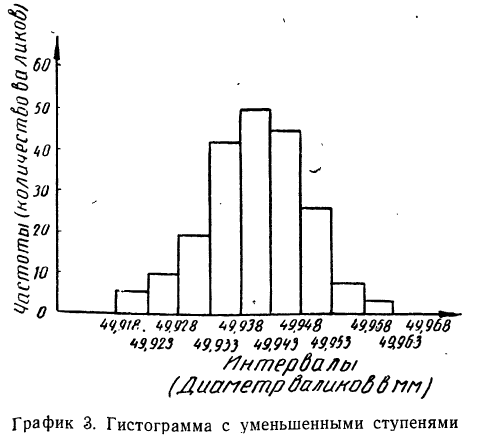

Разбивая интервалы на несколько частей и исходя из того, что вся площадь гистограммы должна остаться при этом неизменной, можно получить мелкоступенчатую гистограмму, которая в пределе (за счет уменьшения величины интервала) перейдет в плавную кривую, называемую кривой распределения.

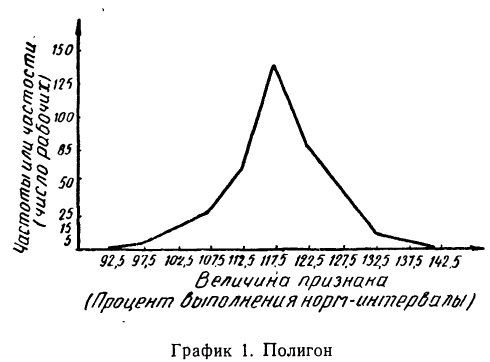

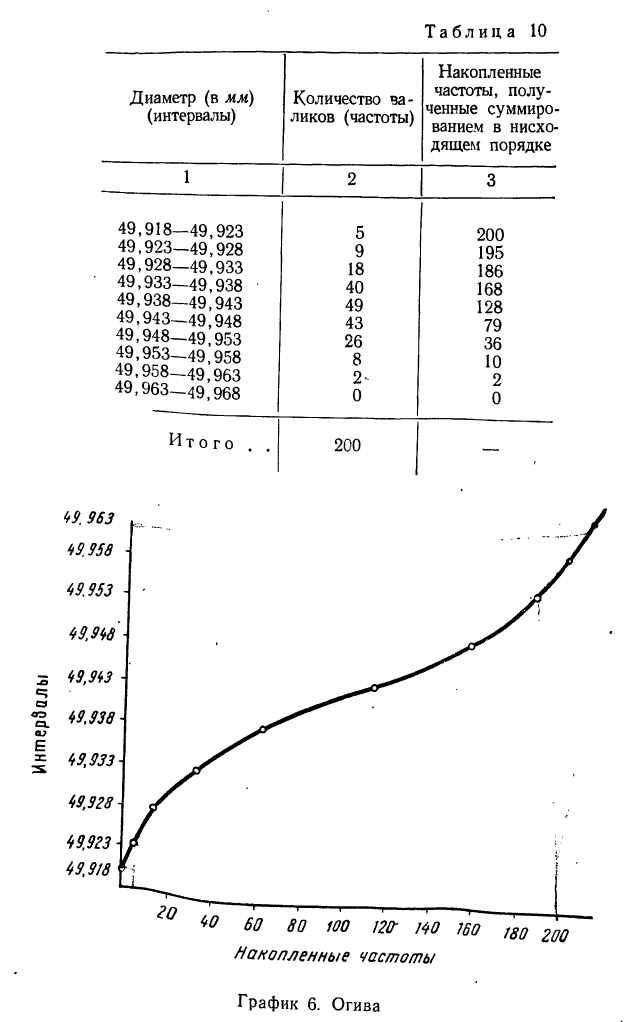

Пример 6.

Имеются данные о диаметре 200 валиков (см. табл. 4).

Чтобы по этим данным построить вариационный ряд с равными интервалами, изобразить его с помощью гистограммы, а затем превратить ее в мелкоступенчатую, производим следующие действия:

а) Выбираем наименьший вариант, а затем наибольший и находим между ними разность. Делим полученную разность на число проектируемых интервалов и получаем величину каждого интервала.

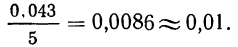

Так, наименьший интервал 49,918, наибольший — 49,961. Разность 49,961—49,918=0,043.

Допустим, мы хотим получить пять интервалов, тогда величина каждого интервала равна

Следовательно, будем иметь такие интервалы:

49,918—49,928; 49,928—49,938 и т. д.

Строим рабочую таблицу, в которой подсчитываем численность каждого интервала путём . разноски данных из табл. 4 в рабочую табл. 5 и проставления черточек, соответствующих единице счета. По мере накопления четырех черточек перечеркиваем их одной чертой и ведем счет пятками (см. табл. 5).

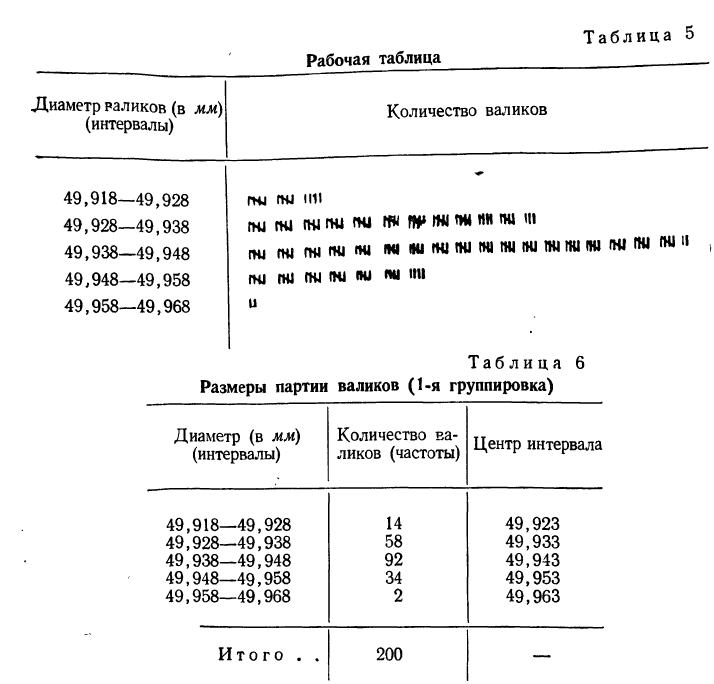

На основании рабочей таблицы получаем следующий вариационный ряд (см. табл. 6).

б) По полученному вариационному ряду строим гистограмму распределения: на оси абсцисс откладываем диаметры валиков, начиная с 49,918 до 49,968, а на оси ординат проставляем масштаб; далее строим прямоугольники с высотой, пропорциональной количеству валиков в каждом интервале.

Соединяем прямыми линиями середины верхних сторон прямоугольников и получаем полигон (см. график 2).

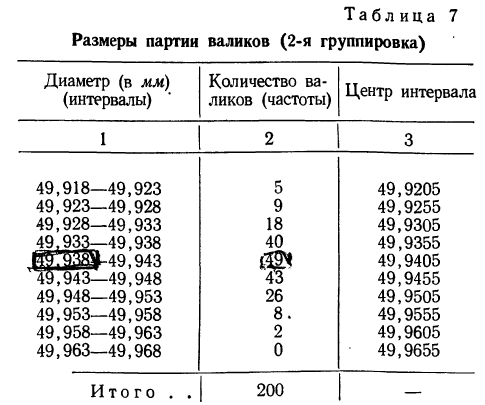

Для получения мелкоступенчатой гистограммы разбиваем интервалы на две равные части и получаем:

Если построить гистограмму по новому вариационному ряду, с уменьшенными интервалами, то получим гистограмму с более мелкими ступенями. Учет требования о неизменности площади гистограммы приводит к необходимости увеличить масштаб оси ординат вдвое.

Можно продолжить процесс расчленения интервалов и дальше, получая все более и более мелкоступенчатую гистограмму.

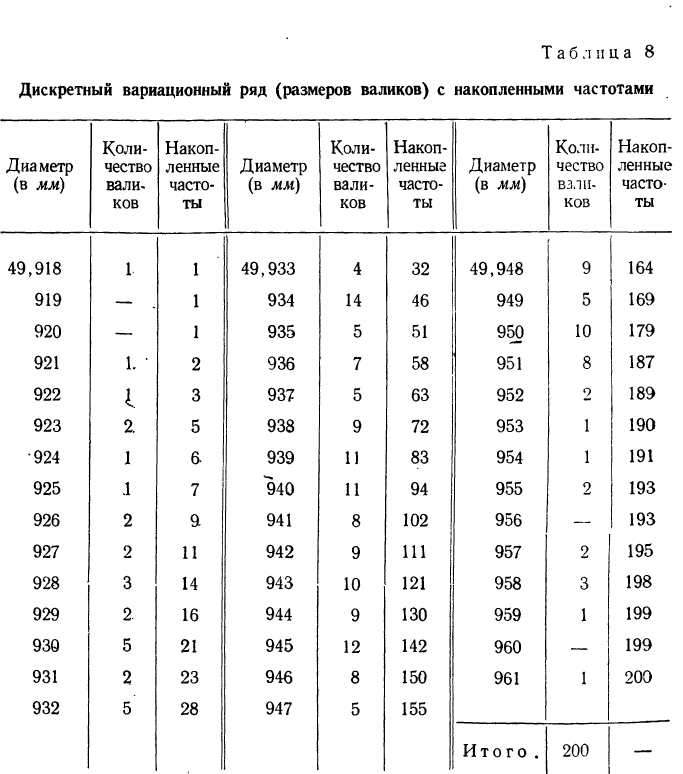

Кумулятивная кривая (кривая сумм — кумулята) получается при изображении вариационного ряда с накопленными частотами или частостями в прямоугольной системе координат. При построении кумуляты дискретного признака на ось абсцисс наносятся значения признака (варианты). Ординатами служат вертикальные отрезки, длина которых пропорциональна накопленной частоте или частости того или иного варианта. Соединением вершин ординат прямыми линиями получаем ломаную (кривую) кумуляту.

Пример 7.

По данным табл. 4 построить кумуляту.

Составляем дискретный вариационный ряд с накопленными частотами (при наличии частостей можно для построения кумуляты пользоваться ими; см. табл. 8).

Накопленная частота определенного варианта получается суммированием всех частот вариантов, предшествующих данному, с частотой этого варианта.

Используя накопленные частоты, строим кумуляту.

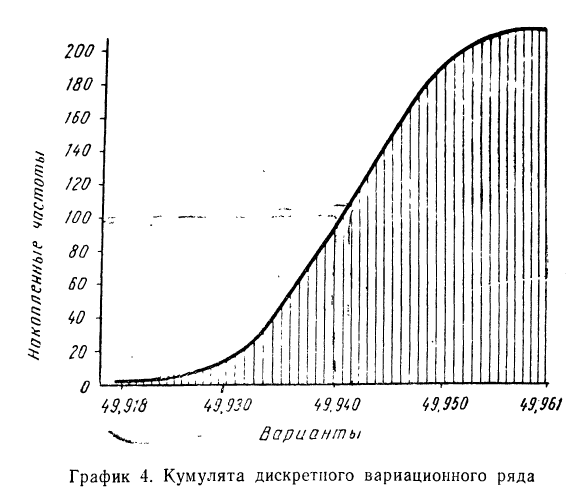

При построении кумуляты- интервального вариационного ряда нижней границе первого интервала соответствует частота, равная нулю, а верхней границе — вся частота интервала. Верхней границе второго интервала соответствует накопленная частота первых двух интервалов (т. е. сумма частот этих интервалов) и т. д. Верхней границе последнего (максимального) интервала соответствует накопленная частота, равная сумме всех частот.

Пример 8.

По данным табл. 7 построить кумуляту.

Составляем интервальный вариационный ряд с накопленными частотами (см. табл. 9). По полученным накопленным частотам строим кумуляту (см. график 5).

Огива строится аналогично кумуляте с той лишь разницей, что на ось абсцисс наносят накопленные частоты, а на ось ординат — значения признака. Если лист бумаги, на котором изображена кумулята, повернуть на 90° и посмотреть на него с обратной стороны на свет, то можно увидеть огиву.

График 5. Кумулята интервального вариационного ряда

Пример 9. По данным табл. 9 построим огиву (см. график 6)-

Накопленные частоты можно получать не только в восходящем порядке, но и в нисходящем, тогда частоты вариантов суммируются снизу вверх.

Пример 10.

По данным табл. 7. вычислить накопленные частоты в нисходящем порядке.

Средние величины

В качестве одной из важнейших характеристик вариационного ряда применяют среднюю величину. Математическая статистика различает ряд типов средних величин: арифметическую, геометрическую, гармоническую, квадратическую, кубическую и др. Все перечисленные типы средних могут быть исчислены для случаев, когда каждый из вариантов вариационного ряда встречается только один раз, — тогда средняя называется простой или невзвешенной, — и для случаев, когда варианты или интервалы повторяются различное число раз. При этом число повторений вариантов или интервалов называют частотой или статистическим весом, а среднюю, вычисленную с учетом статистического веса, —взвешенной средней.

Выбор одного из перечисленных типов средних для характеристики вариационного ряда производится не произвольно, а в зависимости от особенностей изучаемого явления и цели, для которой средняя исчисляется.

Практически при выборе того или другого типа средней следует исходить из принципа осмысленности результата при суммировании или при взвешивании. Только тогда средняя применена правильно, когда в результате взвешивания или суммирования получаются величины, имеющие реальный смысл.

Обычно затруднения при выборе типа средней возникают лишь в использовании средней арифметической или гармонической. Что же касается геометрической и квадратической средних, то их применение ограничено особыми случаями (см. далее).

Следует иметь в виду, что средняя только в том случае является обобщающей характеристикой, если она применяется к однородной совокупности., В случае использования средней для неоднородных совокупностей можно прийти к неверным выводам. Научной — основой статистического анализа является метод статистических группировок, т. е. расчленения совокупности на качественно однородные группы.

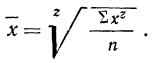

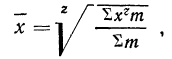

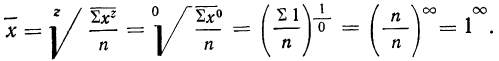

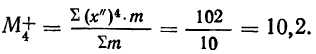

Степенная средняя

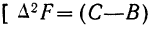

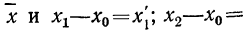

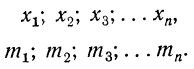

Все указанные типы средних величин могут быть получены из формул степенной средней. Если имеются варианты

При наличии соответствующих частот

где

z — показатель степени, определяющий тип средней;

х — варианты;

m — частоты или статистические веса вариантов.

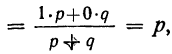

Средняя арифметическая получается из формулы степенной средней при подстановке z=1

средняя арифметическая невзвешенная и

средняя арифметическая взвешенная.

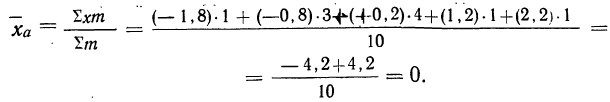

Пример 11.

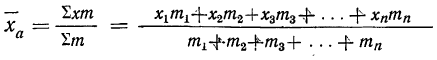

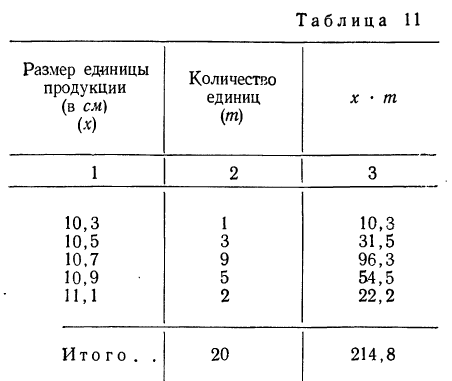

Измерения 20 единиц продукции дали следующие результаты (колонки 1 и 2):

Вычислить средний размер единицы продукции.

Находим среднюю арифметическую. Для этого исчисляем в табл. 11 колонку 3

Здесь умножение значения признака на вес и суммирование этих произведений дает общий размер продукции, т. е. имеет реальный смысл.

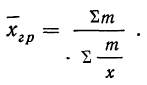

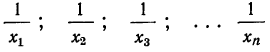

Средняя гармоническая получается при подстановке в формулу степенной средней значения z =—1.

Средняя гармоническая простая

Средняя гармоническая взвешенная

Средняя гармоническая вычисляется в тех случаях, когда средняя предназначается для расчета сумм слагаемых, обратно пропорциональных величине данного признака, т. е. когда суммированию подлежат не сами варианты, а обратные им величины

или

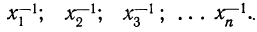

Пример 12.

По следующим данным о работе 22 рабочих в течение 6 часов вычислить среднюю гармоническую взвешенную.

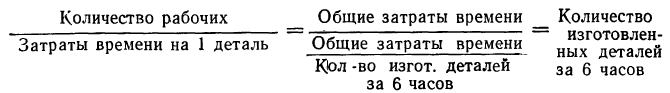

В данном случае взвешивание состоит в делении по каждой группе количества рабочих (m) на затраты времени по изготовлению одной детали (х). Для проверки правильности выбора типа средней осмыслим результат взвешивания. Исходя из того, что все рабочие работали по 6 часов, количество рабочих можно рассматривать как величину, определяющую общие затраты времени. Тогда результат деления представит вполне осмысленную величину:

Таким образом, средняя гармоническая в данном примере применена правильно. При использовании средней гармонической для упрощения расчетов целесообразно пользоваться таблицами обратных чисел (см. приложение VIII).

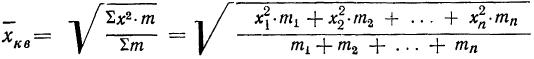

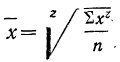

Средняя квадратическая получается из формулы степенной средней при подстановке z=2

средняя квадратическая невзвешенная и

средняя квадратическая взвешенная.

Средняя квадратическая используется только в тех случаях, когда варианты представляют собой отклонения фактических величин от их средней арифметической или от заданной нормы.

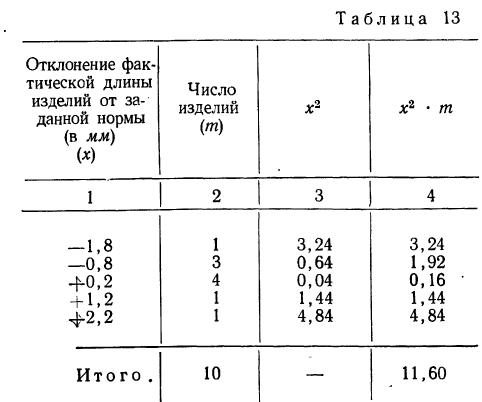

Пример 13.

Имеются результаты измерения отклонений фактической длины изделий от заданной нормы.

Вычислим среднюю величину отклонений.

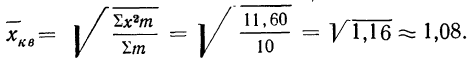

Находим среднюю квадратическую взвешенную; для этого исчисляем в табл. 13 колонки 3 и 4:

Значит, средняя величина отклонений фактической длины изделий от заданной нормы составляет 1,08 мм. В данном случае средняя арифметическая была бы непригодна, так как в результате мы получили бы нуль

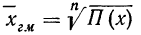

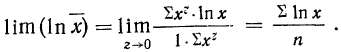

Средняя геометрическая получается из формулы степенной средней при подстановке z=0:

Для раскрытия неопределенности этого вида прологарифмируем обе части равенства:

Теперь при подстановке z в правую часть равенства получаем неопределенность вида

Таким образом:

Потенцируя, находим среднюю:

Это и есть формула средней геометрической невзвешенной, которая записывается сокращенно так:

где П — знак произведения;

n — число вариантов.

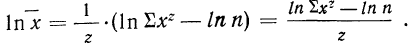

Если использовать частоты (m), то средняя геометрическая взвешенная примет следующий вид:

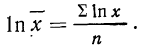

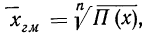

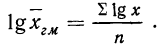

Вычисления средней геометрической в значительной мере упрощаются применением логарифмирования. Для невзвешенной средней геометрической

Для взвешенной средней геометрической:

Таким образом, логарифм средней геометрической есть средняя арифметическая, из логарифмов вариантов (см. формулы средней арифметической).

Средняя геометрическая используется главным образом при изучении динамики (см. раздел II).

Расчет средних коэффициентов и темпов. роста производится по формулам средней геометрической.

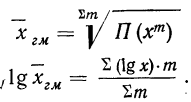

Пример 14.

Выпуск промышленной продукции производился предприятием в следующих размерах:

Чтобы найти средний месячный коэффициент и темп роста промышленной продукции, определяем помесячные коэффициенты роста

Из найденных трех помесячных коэффициентов роста (вариантов) определяем средний месячный коэффициент роста

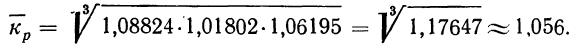

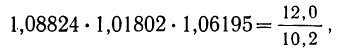

Из разобранного примера можно сделать два вывода: во-первых, что произведение трех найденных коэффициентов роста можно получить без их предварительного исчисления путем деления апрельского объема продукции (12,0) на январский объем (10,2):

и, во-вторых, что показатель степени корня, равный трем (число коэффициентов роста), можно получить вычитанием единицы из числа приведенных в примере месяцев (четыре).

Таким образом, наиболее удобной для исчисления среднего коэффициента роста следует считать формулу:

где n — число приведенных дат или периодов;

Математические свойства средней арифметической

Из вышеуказанных средних наиболее часто применяется средняя арифметическая. Знание свойств средней арифметической позволяет упрощенно ее вычислять.

Математические свойства средней арифметической:

1) Средняя постоянной величины равна этой же постоянной

величине.

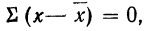

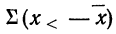

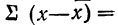

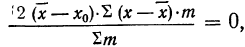

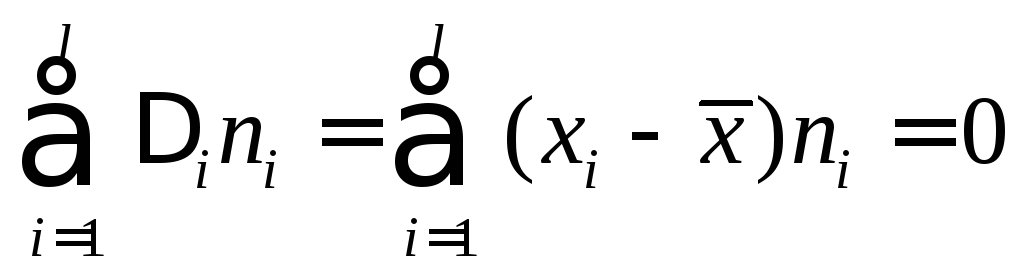

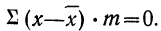

2) Сумма отклонений от средней, умноженных на веса (частоты), равна нулю:

или

Докажем это свойство для средней взвешенной.

Имеем: варианты

частоты

и

Подводя под общий знак суммы, получаем:

Следовательно,

Пример 15.

Вычислить среднюю (по колонкам 1 и 2) и убедиться в правильности выведенной формулы.

3) Если у всех вариантов х частоты m равны друг другу, то средняя арифметическая взвешенная равна средней арифметической невзвешенной.

Имеем

Тогда:

4) Если из всех вариантов (х) вычесть постоянную величину

если

Доказательство.

Имеем отклонения от постоянной величины

Находим среднюю из

Откуда

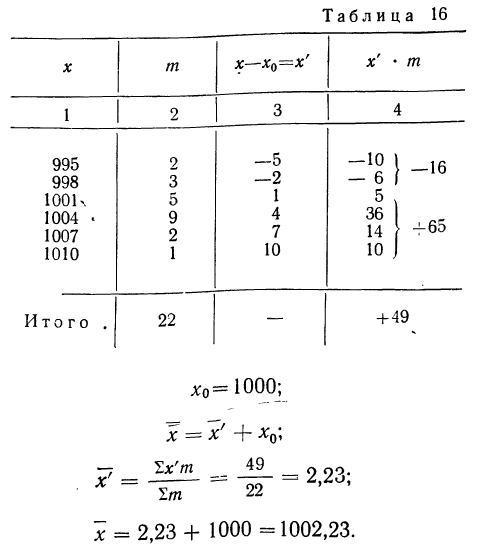

Пример 16.

Вычислить среднюю путем вычитания 1000 из всех вариантов по следующим данным (колонки 1 и 2).

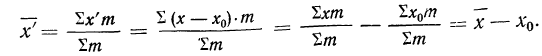

Пример 17.

Используя данные прёдыдущего примера, можно убедиться, что если за

5) Если все варианты (х) уменьшить в одно и то же число раз, т. е. разделить на постоянную величину (k), и из частных

Доказательство.

Имеем частные от деления вариантов х на постоянную величину k, обозначенные х’:

Находим среднюю из

откуда

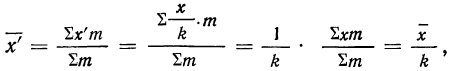

Пример 18.

Вычислить среднюю путем деления всех вариантов на 100 по следующим данным (колонки 1 и 2):

6) При вычислении средней вместо абсолютных значений весов (m) можно использовать относительные величины структуры (частости), т. е. удельные веса отдельных частот в общей сумме всех частот (см. § 4), или относительные величины координации, которые получаются путем отношения частот всех вариантов к одной из частот, принятой за единицу

Если же удельные веса частот выражены в процентах, то

где

Доказательство.

Значит

Пример 19.

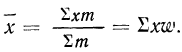

Вычислить средний размер детали по следующим данным (колонки 1 и 2):

Предварительно найдем относительные величины структуры (колонка 3), а затем вычислим средний размер детали, используя их в качестве весов:

Если теперь вычислить средний размер детали, используя в качестве весов частоты, то получим:

что согласуется с результатом, полученным ранее.

Для вычисления средней можно было использовать колонку 4 :

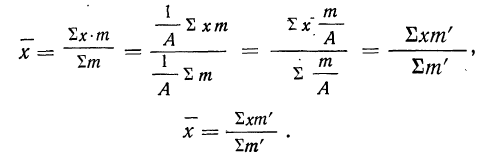

7) Если в частотах (m) имеется общий множитель (A), то его можно при вычислении средней не принимать во внимание т. е. взвешивание производить по сокращенным частотам

Доказательство.

Имеем:

Разделим частоты на общий множитель А, содержащийся в них:

Тогда

Пример 20.

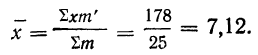

Вычислить среднюю по данным табл. 20 (колонки 1 и 2), произведя взвешивание вариантов по сокращенным весам.

Вычисляем среднюю по указанной формуле, предварительно сократив веса и заполнив колонки 3 и 4.

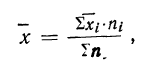

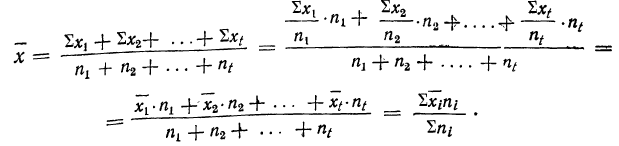

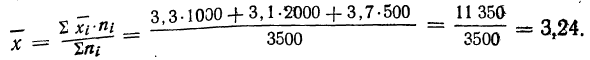

где

Доказательство.

Пусть имеются частные средние:

Найдем среднюю для всей совокупности:

Пример 21.

В трех, партиях продукции численностью 1000, 2000 и 500 единиц найден средний вес детали (в кг): 3,3; 3,1; 3,7. Вычислить средний вес детали во всех трех партиях

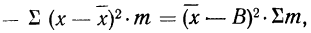

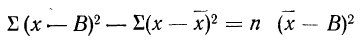

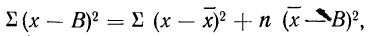

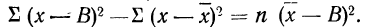

9) Сумма квадратов отклонений от средней меньше суммы квадратов отклонений от произвольной величины (В) на величину поправки С, равной произведению объема совокупности на квадрат разности между средней и данной произвольной величиной:

для случая невзвешенной средней или

для случая взвешенной средней.

Доказательство для случая невзвешенной средней.

Имеем:

Пользуясь свойствами сумм (см. стр. 11), производим преобразования:

На основании второго свойства средней арифметической

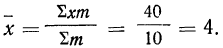

откуда

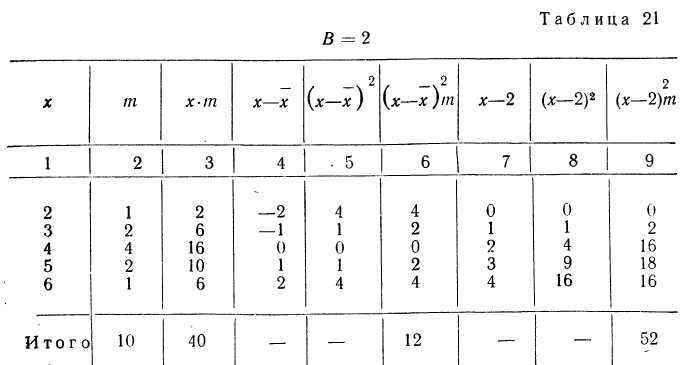

Пример 22.

По данным табл. 21 (колонки 1 и 2) убедиться в правильности указанных соотношений.

Вычисляем колонки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и находим:

Подставляя полученные результаты в формулу

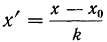

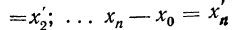

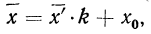

Метод отсчета от условного нуля

Упрощенное вычисление средней, состоящее в использовании ряда ее свойств, называется методом отсчета от условного нуля и предполагает:

- вычитание из всех вариантов начала отсчета или «ложного нуля»

- деление всех вариантов или отклонений вариантов от начала отсчета на общий множитель, содержащийся в них (k);

- условное принятие центра интервала за значение признака всех единиц в данном интервале.

Кроме того, в качестве весов используют сокращенные частоты

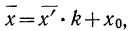

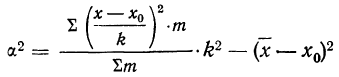

Формула исчисления средней методом отсчета от условного нуля:

где

где

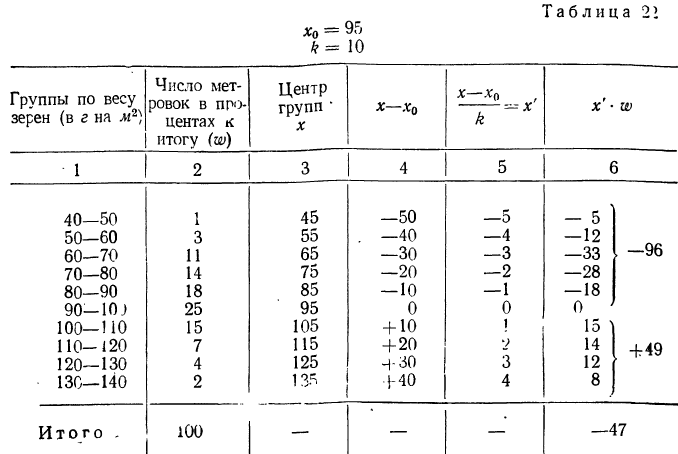

Пример 23.

Вычислить средний вес зерен (на

Используем формулу

Метод стандартизации средних

Часто сравниваемые совокупности неоднородны по своему составу, и выводы при использовании средних для подобных сравнений могут оказаться неправильными. Чтобы .этого избежать, используют метод стандартизации.

Метод стандартизации средних наиболее разработан в статистике населения (демографической) и медицинской статистике, когда производится сравнение совокупностей с различными Структурами. Стандартизация достигается элиминированием (устранением) влияния различия в структурах совокупностей. Результат сравнения характеризует различие в средних при условии, что структура сравниваемых совокупностей одинакова.

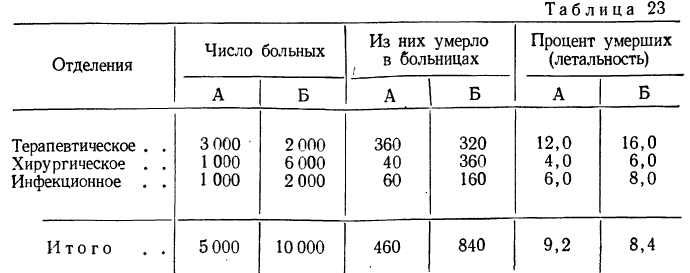

Рассмотрим применение метода стандартизации на примере из медицинской статистики. Имеются данные о двух больницах А и Б по отделениям и в целом.

Получается парадоксальное положение, при котором по больнице Б итоговая (общая) летальность (8,4%) ниже, чем в больнице А (9,2%), хотя по всем отделениям летальность в больнице Б выше (см. последние две колонки).

Причиной этого парадокса является отличие удельных весов разных отделений в больницах. Доля терапевтического отделения (по числу больных) с самой высокой летальностью составляет в больнице А 60%„ а в больнице Б — 20%, а доля хирургического отделения, с самой низкой летальностью, в больнице А — 20%, а в больнице Б — 60%.

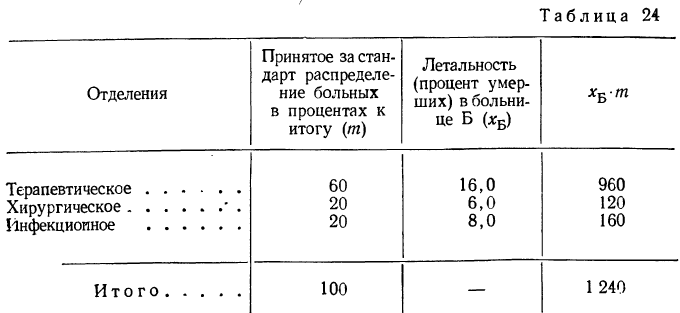

Устраним влияние различия в структурах и стандартизуем распределение больных по отделениям. В качестве стандарта можно взять распределение больных по отделениям в любой больнице или привлечь данные о распределении больных нескольких других больниц. Возьмем за стандарт распределение больных в больнице А. Тогда по больнице А общая летальность (9,2%) останется без изменения. По больнице Б произведем пересчет.

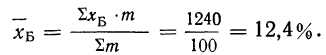

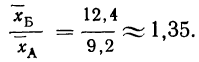

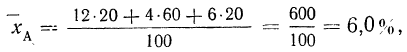

Находим среднюю стандартизованную летальность больных больницы Б:

Таким образом, после стандартизации летальность в больнице Б оказалась значительно выше,, чем в больнице А:

Следует иметь в виду, что полученное значение стандартизованной средней может служить только для сравнительных целей, абсолютное же ее значение принимать во внимание не следует.

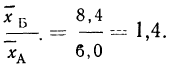

Если за стандарт принять распределение больных в больнице Б, то получим следующую стандартизованную летальность для больницы А:

а отношение стандартизованных средних почти не изменится:

Мажорантность средних

Если вычислить различные типы средних для одного и того же вариационного ряда, то численные их значения будут отличаться друг от друга. При этом средние по своей величине расположатся в определенном порядке. Наименьшей из перечисленных средних окажется средняя гармоническая, затем геометрическая и т. д., наибольшей — средняя квадратическая. Порядок возрастания средних при этом определяется показателем степени z в формуле степенной средней и вытекает из «правила мажорантности».

Так,

при z= —1 получаем среднюю гармоническую,

при z= 0 »» геометрическую,

при z= 1 »» арифметическую,

при z= 2 »» квадратическую:

Подробное выяснение общего условия мажорантности впервые было произведено А. Я. Боярским, доказавшим, что если две средние должны удовлетворять соответственно уравнениям

и

то первая из них

Для степенной средней порядка z имеем:

Это отношение для положительных значений с показателем x растет вместе с показателем z.

Пример 24.

Вычислить различные типы средних,по следующим данным (колонки 1 и 2) и убедиться в правильности порядка возрастания средних:

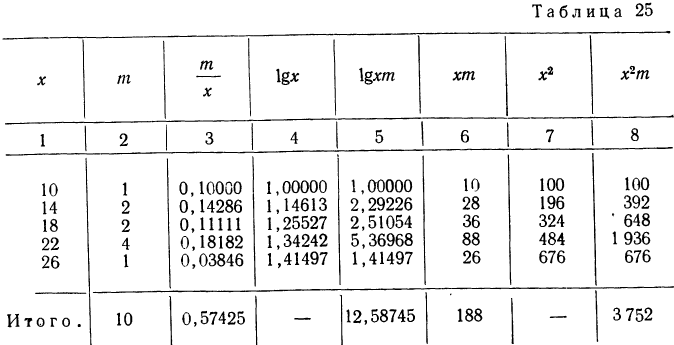

Заполняем колонки с 3-й по 8-ю и по соответствующим формулам исчисляем средние взвешенные:

Порядок средних определился в соответствии с правилом мажорантности:

17,41 < 18,14 < 18,8< 19,37.

Медиана

В качестве характеристики вариационного ряда применяется медиана (

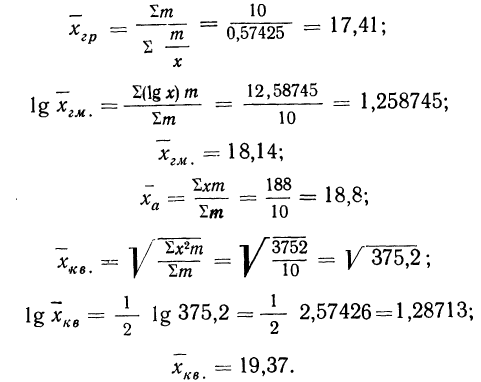

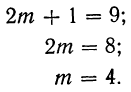

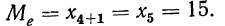

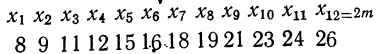

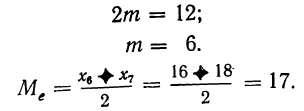

Формулы для исчисления медианы при нечетном и четном числе вариантов:

Пример 25.

Дано девять вариантов признака х, расположенных в возрастающем порядке:

Вычислить медиану.

Имеем нёчетное число вариантов:

Находим медиану

Пример 26.

Дано 12 вариантов признака х, расположенных в возрастающем порядке:

Ищем медиану.

Имеем четное число вариантов:

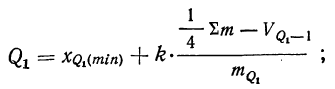

При исчислении медианы интервального вариационного ряда сначала находят интервал, содержащий медиану, путем использования накопленных частот или частостей. Медианному интервалу соответствует первая из накопленных частот или частостей, превышающая половину всего объема совокупности.

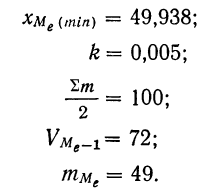

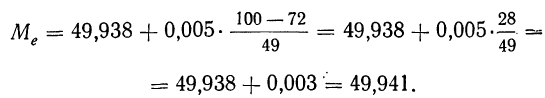

Для нахождения медианы при постоянстве плотности внутри интервала, содержащего медиану, используют следующую формулу:

где

k — интервальная разность;

Пример 27.

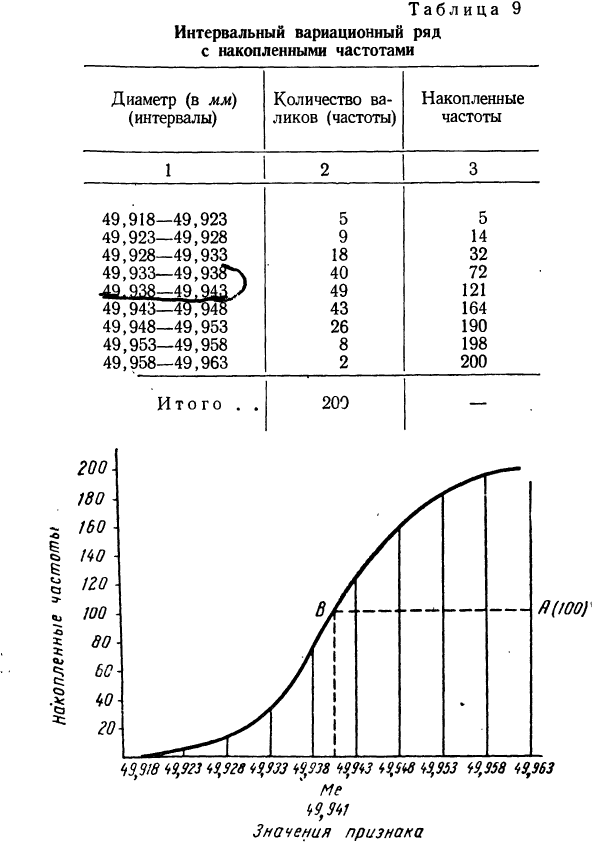

По данным табл. 7 вычислить медиану.

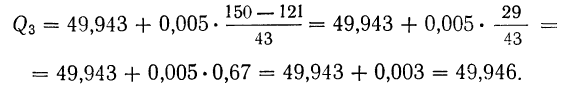

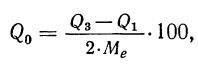

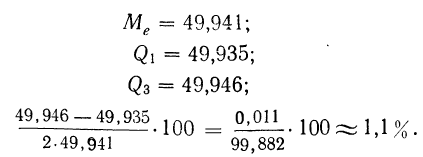

Используем табл. 9, в которой дана колонка накопленных частот. Так как вариационный ряд содержит 200 единиц, то медиана будет 100-й единицей, входящей в интервал 49,938— 49,943 (определяется из колонки 3 табл. 9 по накопленной частоте 121, первой из накопленных частот, которая превышает половину всего объема вариационного ряда). Следовательно:

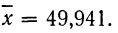

Вычислим медиану:

Медиана может быть определена и графически по кумуляте или огиве. Для определения медианы по кумуляте последнюю ординату, пропорциональную сумме всех частот или частостей, делят пополам. Из полученной точки восстанавливают перпендикуляр до пересечения с кумулятой. Абсцисса точки пересечения и дает значение медианы.

П р и м е р 28. По графику 5 определить медиану.

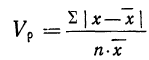

Последняя ордината, как видно из графика, равна 200. Деление этой ординаты пополам дает точку А (100). Перпендикуляр из точки А до пересечения с кумулятой дает точку В. Абсцисса точки В, равная 49,941, и будет медианой.

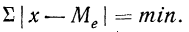

Медиана обладает тем свойством, что сумма абсолютных величин отклонений вариантов от медианы меньше, чем от любой другой величины (в том числе и от средней арифметической).

Доказательство. Допустим, что в упорядоченном вариационном ряду, состоящем из n вариантов, в качестве начала отсчета отклонений взят вариант, расположенный так, что число вариантов меньше его m, а больше n—m.

Найденную сумму абсолютных величин отклонений от этого варианта обозначим

Если теперь передвинуть начало отсчета на один вариант вверх так, чтобы вариантов, величина которых меньше начала отсчета, было m—1, а больше n—m+1, то при этом сумма абсолютных величин отклонений вариантов меньших, чем начало отсчета, от начала отсчета уменьшится на m • с, где с — разность между старым и новым началами отсчета.

В то же время сумма абсолютных величин отклонений больших вариантов от нового начала отсчета отклонений увеличится на (n—m) • с. Новая сумма абсолютных отклонений окажется равной

Следовательно, при таком передвижении начала отсчета вверх новая сумма абсолютных отклонений будет уменьшаться до тех пор, пока

При

Теперь следует учесть, что n-й вариант, расположенный в середине вариационного ряда, и есть медиана.

Таким образом, минимальное свойство медианы будет доказано.

Это свойство медианы может быть использовано при проектировке расположения трамвайных и троллейбусных остановок, бензоколонок, ссыпных пунктов и т. д.

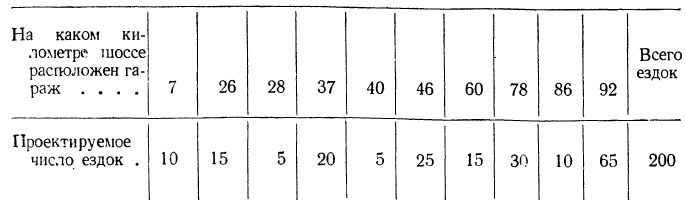

Например, на шоссе длиной 100 км имеется 10 гаражей. Для проектирования строительства бензоколонки были собраны данные о числе предполагаемых ездок на заправку с каждого гаража. Результаты обследования представлены в табл, на стр. 45.

Нужно поставить бензоколонку так, чтобы общий пробег автомашин на заправку был наименьшим.

Решение: Вариант 1. Если бензоколонку поставить на середине шоссе, т. е. на 50-м километре, то пробеги с учетом числа ездок составят:

а) в одном направлении: 43 • 10 + 24 • 15 + 22 • 5 + 13 • 20 +

+ 10-5 + 4-25 = 1310 км;

б) в противоположном направлении: 10-15 + 28-30 + 36-10 +

+ 42-65 = 4080 км.

Общий пробег в оба направления окажется равным 5390 км.

Вариант 2. Уменьшения пробега можно достигнуть, если бензоколонку поставить на 63,85-м километре (средний участок шоссе с учетом числа ездок).

В этом случае пробеги составят:

а) в одном направлении: 56,85-10 + 37,85-15 + 35,85-5 + 26,85 -20 + 23,85-5+17,85 • 25 + 3,85 -15 = 2475,75 км;

б) в противоположном направлении: 14,15-30 + 22,15-10 + 28,15-65 = 2475,75 км.

Общий пробег в оба направления составит 4951,5 км и окажется меньше, чем при первом варианте, на 438,5 км.

Вариант 3. Наилучший результат, т. е. минимальный общий пробег, будет получен в том случае, если мы поставим бензоколонку на 78-м километре, что будет соответствовать медиане.

Тогда пробеги составят:

а) в одном направлении: 71 • 10 + 52 • 15 + 50 • 5 + 41 • 20 + 38-5 + 32-25+ 18-15 = 3820 км;

б) в противоположном направлении: 8 • 10+14 • 65 = 990 км.

Общий пробег равен 4810 км, т. е. он оказался меньше общих пробегов, рассчитанных по предыдущим вариантам.

Мода

Модой (

В случае интервального распределения с равными интервалами модальный интервал (т. е. содержащий моду) определяется пр наибольшей частоте, а при неравных интервалах — по наибольшей плотности.

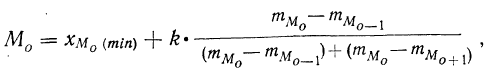

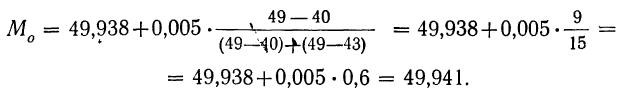

Вычисление моды производится по следующей формуле:

где

k—интервальная разность;

Пример 29.

По данным табл. 7 находим моду.

Наибольшая частота, равная 49 (колонка 2, табл. 7), соответствует интервалу 49,938—49,943, который и будет модальным.

Следовательно:

Подставляя в формулу найденные значения, вычислим моду

Как видно из разобранного примера и примера 27, для данного вариационного ряда мода и медиана очень близки друг к другу.

Симметричные вариационные ряды

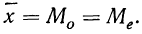

Вариационные ряды, в которых частоты вариантов, равно отстоящих от средней, равны между собой, называются симметричными. Особенностью симметричных вариационных рядов является равенство трех характеристик: средней арифметической, моды и медианы:

Этим пользуются для распознания симметричности вариации в тех случаях, когда она затушевана тем, что средняя приходится не на середину интервала и не на границу между двумя интервалами, т. е. в результате сдвига интервалов группировки ряд частот как таковых оказывается не вполне симметричным.

Пример 30.

По данным табл. 7 определить среднюю и сопоставить с модой и медианой, вычисленными по этим же данным в примерах 27 и 29.

Вычисляем среднюю (см. табл. 26):

Найденную среднюю сопоставляем с модой и медианой, вычисленными ранее:

Полученные характеристики по своей величине близки друг к другу, что дает нам основание считать данный вариационный ряд не очень отклоняющимся от симметричного.

Асимметричные вариационные ряды

Вариационные ряды, в которых расположение вариантов вокруг средней неодинаково, т. е. частоты по обе стороны от средней изменяются по-разному, называются асимметричными или скошенными. Различают левостороннюю и правостороннюю асимметрию.

Меры колеблемости (вариации) признака

Средние величины, характеризуя вариационный ряд одним числом, не учитывают вариацию признака, между тем эта вариация существует. Для измерения вариации признака математическая статистика применяет ряд способов.

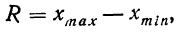

Вариационный размах (R) (или широта распределения) есть разность между экстремальными (крайними) значениями вариационного ряда. Он представляет собой величину неустойчивую, чрезвычайно зависящую от случайных обстоятельств; применяется в качестве приблизительной оценки вариации.

В последнее время вариационный размах стал применяться в ряде отраслей промышленности при статистическом изучении качества продукции.

где

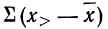

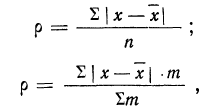

Среднее линейное отклонение или простое среднее отклонение (р —ро) представляет собой среднюю арифметическую из абсолютных значений отклонений вариантов от средней.

В зависимости от отсутствия или наличия частот вычисляют среднее линейное отклонение невзвешенное или взвешенное:

где прямые скобки, в которых заключены разности между вариантами и средней, показывают, что непосредственное суммирование и суммирование после взвешивания производится без учета знаков.

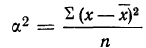

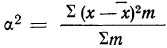

Средний квадрат отклонения — дисперсия (обычно обозначаемый

Дисперсия невзвешенная

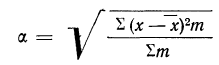

Дисперсия взвешенная

Таким образом, общая дисперсия есть средняя арифметическая из квадратов отклонений вариантов от их средней арифметической.

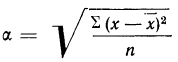

Среднее квадратическое отклонение (

Среднее квадратическое отклонение невзвешенное

Среднее квадратическое отклонение взвешенное

Достоинством этого показателя по сравнению со средним линейным отклонением (

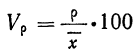

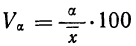

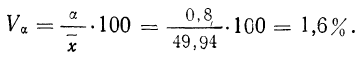

Учитывая, что среднее линейное отклонение и среднее квадратическое отклонение представляют собой абсолютные величины, выраженные в тех же единицах измерения, что и варианты, для характеристики колеблемости признака используют относительные показатели — коэффициенты вариации (V), представляющие собой отношение среднего линейного отклонения или среднего квадратического отклонения к средней, выраженное в процентах (или в долях единицы):

Коэффициент вариации по среднему линейному отклонению

Коэффициент вариации по среднему квадратическому отклонению

Видоизмененный показатель коэффициента вариации по среднему линейному отклонению (

Показатель неровноты невзвешенный

Показатель неровноты взвешенный

n — объем вариационного ряда;

Доказательство (для показателя неровноты невзвешенного) .

Подставляя в формулу

получаем:

Разделим весь вариационный ряд на две части. Пусть в первую часть включены варианты меньшие, чем общая средняя, а во вторую — большие, чем общая средняя.

Тогда

где

Но так как

Учитывая, что под знаком суммы слагаемых будет

Делим и умножаем числитель на

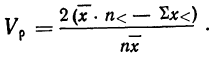

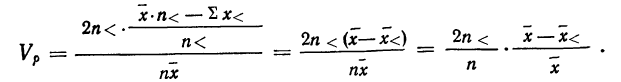

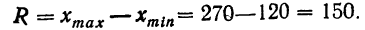

Пример 31.

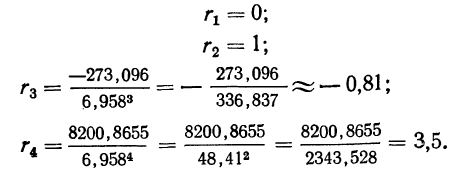

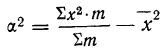

По данным табл. 27 о крепости одиночной нити (в г) вычислим показатели вариации признака: вариационный размах, показатель неровноты, коэффициенты вариации по среднему линейному отклонению и среднему квадратическому отклонению.

Вычисляем R:

Находим среднюю:

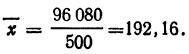

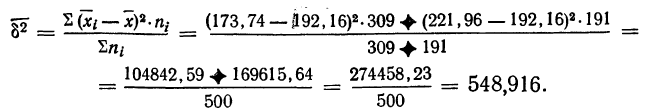

Находим Н. Интервал 190—200 расчленяем на две части: 190—192,16 и 192,16—200.

Аналогично поступаем с частотами: так как вся частота данного интервала равна 69, то, предполагая равномерное распределение признака внутри интервала, получим, что на величину, равную единице интервала, приходится 6,9 единицы частот (абсолютная плотность); на новый интервал (190—192,16), в котором интервальная разность равна 2,16, придется 6,9*2,16 = 14,9 единицы частот. Для простоты возьмем 15. Суммируя частоты вариантов, меньших общей средней, получим 255 (см. колонку 5 табл. 27). Суммируя произведения х

Вычисляем

Учитывая одно из свойств средней, а именно, что сумма отклонений от средней, соответствующим образом взвешенных, равна нулю, практически поступают следующим образом. В колонке 7 табл. 27, несмотря на знак прямых скобок, указывающих на абсолютную величину отклонений, для отрицательных отклонений от средней знак минус оставляют и ведут вычисление только до перемены знака на плюс. Взвешивают отрицательные отклонения от средней (колонка 8 табл. 27) и, так как сумма взвешенных положительных отклонений от средней должна быть равна сумме взвешенных отрицательных отклонений от средней, для определения общей суммы взвешенных отклонений найденную сумму удваивают.

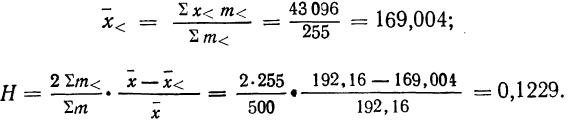

Получаем:

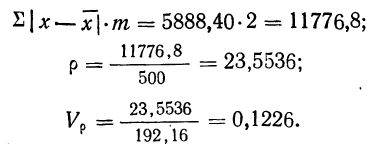

Вычисляем

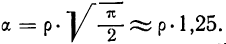

Между средним квадратическим отклонением

Если объем совокупности достаточно большой и распределение признака в вариационном ряде близко к нормальному (см. раздел IV), то связь между

Отклонения

Пример 32.

По данным примера 31. найти соотношение между

Имеем:

Это отношение не намного отличается от теоретического (1,25), что косвенно свидетельствует о близости взятого распределения к нормальному.

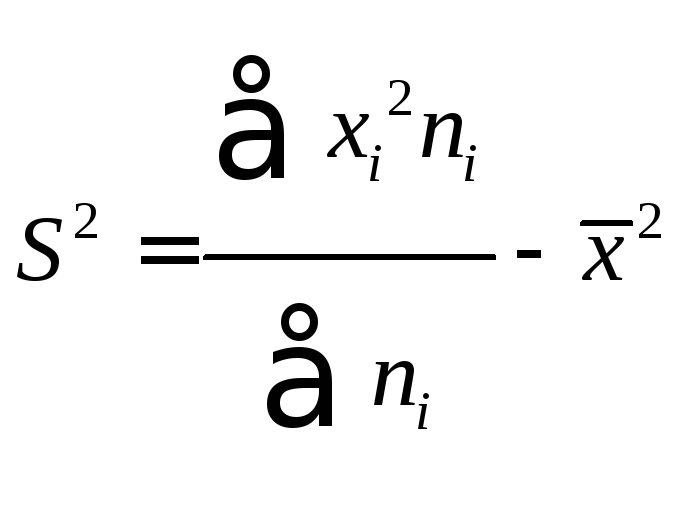

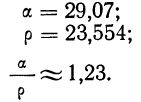

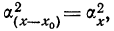

Свойства дисперсии

Средний квадрат отклонения — дисперсия — обладает рядом свойств, которые позволяют упростить вычисления.

1) Дисперсия постоянной величины равна нулю:

где с — постоянная величина;

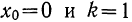

2) Если все значения вариантов признака х уменьшить на постоянную величину, то дисперсия не изменится. Это позволяет вычислить дисперсию вариационного ряда путем вычитания из вариантов начала отсчета

где

Доказательство для невзвешенной дисперсии

Имеем:

Тогда