КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЕ

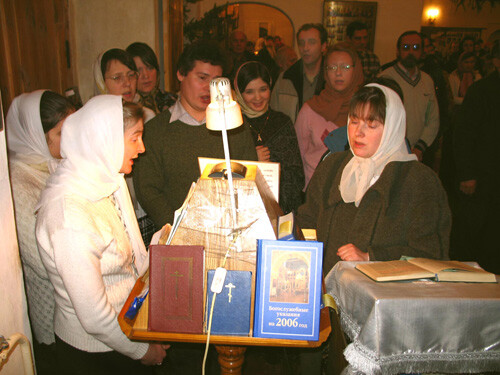

Каждый раз приходя на службу, мы слышим молитвы, которые поёт хор, читают чтецы и возглашает батюшка.

А задумывались ли мы, откуда они берут эти молитвы?

И что нужно знать, чтобы они прозвучали в нужный момент?

Что за книги открывает для хора регент на клиросе?

Богослужение Православной Церкви совершается по богослужебным книгам. Церковный устав не разрешает совершения богослужений на память, без книг (Служебник, “Известие учительное”). Апостол Павел пишет о церковной молитве: «В церкви…всё благообразно и по чину да бывает» (1 Кор., 14, 40).

Каждая служба имеет своё название, свой чин (порядок), время и символику.

Чтобы составить каждую из церковных служб, нужно хорошо знать Устав богослужения, составленный за два тысячелетия отцами церкви. За это время было написано множество книг, содержащих тексты для церковных служб, например, Октоих, Минея, Часослов, Служебник и другие. Уставщик или регент должны уметь найти во всех этих книгах молитвы, назначенные для каждого определённого момента каждой службы.

Сложность состоит в том, что тексты для одной и той же службы содержатся не в одной, а сразу в нескольких книгах. Например, тексты молитв чина вечерни и чина утрени (вместе составляющих всенощное бдение в субботу вечером), нужно искать сразу и в Октоихе, и в Минее, и в Часослове, и в других книгах.

Причина в том, что в Церкви каждый день одновременно вспоминают сразу несколько праздников, зависящих от нескольких разных календарей.

Один календарь, как мы и привыкли, следует по месяцам и по числам, из года в год. По этому календарю празднуются все дни памяти святых и почти все двунадесятые праздники (Рождество, Благовещение и другие). Тексты этих праздников печатаются в книге Минея. Всего в Минее 12 томов, по числу месяцев.

Второй календарь считает удалённость дней от Пасхи, которая каждый год, как известно, попадает на разные дни. И каждый год получается, что вслед за Пасхой, сдвигаются и все остальные праздники этого календаря. То есть Вознесение, Троица, дни Великого поста и Страстной седмицы, и некоторые другие праздники каждый год попадают на разные числа. Тексты этих праздников находятся в Постной Триоди (на Великий пост), в Цветной Триоди (на дни Пасхи) и в Октоихе.

О книге Октоих нужно сказать особо. Название книги происходит от греческого слова Ὀκτώηχος, то есть «восьмигласник». Октоих разделён на 8 глав, в каждой главе находятся службы на всю седмицу. (Седмица – это церковная неделя, где первый день – Воскресение и последний – суббота.) Все дни в седмице имеют своё посвящение. Воскресенье – так и называется в память Воскресения Христова. В понедельник вспоминаются ангельские силы, во вторник – святой Иоанн Креститель, в среду – Пресвятая Богородица, в четверг – апостолы и святитель Николай, в пятницу и в среду – крестные страдания Христа, в субботу – все святые и усопшие православные христиане. В течение одной седмицы все песнопения поются на 1-й глас, в следующую седмицу на 2-й, затем на 3-й и т.д. Когда пропоют все 8 гласов, начинают снова с 1-го гласа. Такой порядок соблюдается в течение всего года. Песнопения Октоиха – тоже принадлежат системе пасхального календаря, так как отсчёт гласов начинается каждый раз заново от Пасхи.

Совместить праздники обоих календарей возможно благодаря особому, установленному издревле порядку совершения служб в храме. Каждый день, ежесуточно, церковь назначает на одно и то же положенное время, специальные чины, повторяющиеся изо дня в день. Они называются, по порядку следования – вечерня, утреня и часы, и ещё некоторые другие. Приходя в храм, мы участвуем именно в этих богослужениях. Все они состоят из собственных, постоянных и неизменных молитв из книги Часослов. Слова их, наверное, знакомы каждому, например, «Свете тихий», «Сподоби, Господи», «Величит душа Моя Господа».

Без Часослова никак не обойтись ни на одной службе. Но одной только этой книги будет недостаточно. Ведь на службе ещё нужно помолиться святому, память которого в этот день, и почтить событие, положенное в пасхальном календаре. Поэтому в определённые, специально назначенные моменты всех суточных богослужений к изначальным каждодневным текстам обязательно добавляются тексты праздников. Добавленные молитвы составляют примерно половину службы.

Итак, чтобы составить службу, нужно взять молитвы из Часослова и добавить в них по определённым правилам тексты из Октоиха и Минеи. Все они предназначены для пения и чтения клиросом (так называется хор церковных певчих, и чтецы).

Главное в Церкви и на церковных службах – соборность, совместная молитва. Поэтому в полноте богослужение можно совершить участием в нём народа и священника. Он возглавляет службу и произносит положенные ему молитвы, некоторые возглашая вслух, а некоторые про себя (так называемые тайные молитвы). Все они печатаются отдельно в книге Служебник.

Главная церковная служба – Божественная Литургия – обособлена от остальных суточных служб, не считается в их числе. Но способ составления этой службы похожий – к постоянным, неизменным песнопениям, составляющим основу Литургии (они печатаются в книге Ирмологий), добавляются молитвы, посвящённые праздникам этого дня, из Октоиха и Минеи.

Материал подготовила регент нашего храма Ольга Белякова

Общая информация о книге «Богослужебные указания».

«Богослужебные указания» – книга, содержащая подробное описание особенностей каждого богослужебного дня в конкретном году и предназначенная в качестве пособия для священнослужителей и церковнослужителей. Впервые практика издавать ежегодные «Богослужебные указания» появилась в середине XX века, когда на протяжении 10 лет с 1949 по 1958 г. «Издательство Московской Патриархии» каждый год печатало соответствующие книги ограниченным тиражом. В 1998 году эта практика была возобновлена и с тех пор «Богослужебные указания» (далее – БУ) издаются ежегодно.

Цель настоящей краткой публикации – поразмыслить, высказать свой субъективный взгляд о том, как можно извлечь из БУ максимальную пользу.

Социологический опрос о популярности «Богослужебных указаний».

Прежде всего, автор настоящей публикации решил провести небольшое социологическое исследование на платформе социальной сети «В контакте». Респондентам был предложен один вопрос: «В какой мере вы пользуетесь «Богослужебными указаниями»?» – с четырьмя вариантами ответов:

· «Всегда. Для меня это – настольная / «наклиросная» книга»;

· «Часто, кроме тех случаев, когда служба сама по себе простая»;

· «Редко, только в сложных случаях»;

· «Никогда! Я сам разбираюсь в Уставе и никакие «Указания» мне не нужны»!

Всего в опросе приняли участие 142 человека1, из которых 1-й вариант ответа выбрали 70, 2-й вариант – 42, 3-й вариант – 22, 4-й вариант – 8. Схематически результаты этого опроса представлены в круговой диаграмме ниже.

Понятно, что, несмотря на ограниченность такого исследования, картина в целом является характерной (думается, при большем количестве респондентов абсолютные показатели хотя и могли бы быть другими, однако общая ситуация вряд ли бы существенно поменялась, тем более что картина, близкая к итоговой, установилась уже на ранней стадии опроса, после того как проголосовали 40 человек), что позволяет сделать следующий вывод: около половины священнослужителей и церковнослужителей вообще не могут «шагу ступить» без БУ, подавляющее большинство в той или иной степени их используют и лишь очень малая часть таких, которые в принципе могут без БУ обойтись.

Причины популярности «Богослужебных указаний»

Почему книга «Богослужебные указания» столь популярна? Наверное, здесь целый комплекс факторов, из которых можно отметить один положительный, тогда как остальные можно квалифицировать как отрицательные (в разной степени):

Ø БУ – замечательная книга с точки зрения содержания. Да, конечно и здесь недочеты присутствуют, из которых можно отметить как редкие прямые ошибки (сейчас их очень мало, гораздо меньше, чем, например, в конце 1990-х, когда ежегодные выпуски БУ были возобновлены), так и более частые спорные замечания по тем аспектам, которые явно не обозначены в Типиконе и определяются на основании приходских традиций или частных мнений литургистов.

Из прямых ошибок БУ отметим написание «парИмии», тогда как должно быть «парЕмии». Да, греческое слово παροιμία читается «паримиа», однако орфография «паремиа» принята и в нашем Типиконе, и, что самое главное, в «Православной энциклопедии»2, которая считается эталоном с точки зрения оформления и орфографии. Или вот еще одно замечание: в сноске в рубрике 14 февраля 2021 года (предпразднство Сретения Господня в неделю) сказано: «В предпразднство и попразднство Сретения Господня На утрене читаются две кафизмы». Информация в целом верная, однако здесь она совершенно неуместна, так как в воскресенье и без того всегда читаются 2-я и 3-я кафисмы. Такое ненужное замечание – следствие дублирования одних и тех же рубрик каждый год; если в позапрошлом году (когда предпразднство Сретения было в четверг) оно еще было уместно, то в прошлом году (когда 14 февраля было в пятницу, а в пятницу и при зимнем, и при летнем расписании всегда читаются только две кафисмы), а тем более в нынешнем году оно может только сбить с толку; в текущем году подобное примечание логичнее выглядело бы в рубрике 16 февраля.

Из второй категории (спорные замечания) отметим ежегодное упоминание явно ошибочного мнения схиархим. Иоанна (Маслова) о пении канона праздника Сретения Господня с Богородичным припевом: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Да, такое мнение существует, однако совершенно очевиден его ошибочный характер, так как и праздник Сретения Господня по содержанию – Господский, и самое главное, в каноне примерно половина тропарей, в которых Богородица не упоминается вообще. Потому и мнение не следует упоминать вообще, а ограничиться замечанием, что единственная альтернатива библейским песням – припев «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

В целом же книга очень подробная, на каждый день дается несколько возможных вариантов совершения богослужения, все особенности детально расписаны. Особенно интересны примечания, в которых разбираются вопросы, касающиеся практики, или проблемные вещи, не обозначенные в уставных книгах. И когда есть столь замечательное, подробное и авторитетное руководство, почему бы не использовать его в полной мере? Как сказал один знакомый студент семинарии (ныне – священнослужитель) перед принятием сана: «Буду служить только по БУ. Их составляли умные люди, я воспользуюсь их трудами. Зачем я буду из себя строить знатока, не являясь таковым? Лучше потрачу время и силы на другие дела».

Ø Невозможность пользоваться Типиконом. Действительно, Типикон, хотя и является нашей «конституцией», первоисточником, представляет собой книгу со сложной, малопонятной структурой, в которой указания, относящиеся к одному и тому же богослужению, находятся совершенно в разных частях и без определенного опыта пользоваться им достаточно проблематично. Для начинающего он вообще представляется чем-то вроде загадочного «Талмуда», написанного таинственным языком (хотя как раз с точки зрения языка текст Типикона в высокой степени приближен к русскому литературному языку и выгодно отличается от языка других богослужебных книг) и могущего вызывать только священный трепет (в лучшем случае).

Ø Недостаточная степень подготовки священнослужителей и церковнослужителей, проще говоря – плохое знание богослужебного Устава. Причин такого печального положения много, причем они могут быть совершенно различными. Есть люди, которые изучали Устав (Литургику), но в силу разных обстоятельств: собственная леность, неумение организовать свой учебный процесс, недостаточно хорошее качество преподавания, сложность самой дисциплины, ее привязанность к практике (Литургика – одна из немногих дисциплин, которая тесно связана с богослужебной практикой; при отсутствии практики одних теоретических занятий для усвоения Устава недостаточно) – все эти факторы приводят к тому, что даже закончившие курс духовной семинарии, регентской школы или курсы псаломщика все равно знают дисциплину достаточно плохо. Представители Учебного Комитета Русской Православной Церкви отмечают: когда во время проверок семинарий предлагаются тесты для студентов выпускного курса, то чаще всего именно по Литургике показатели бывают чуть ли не самые низкие. С другой стороны, есть люди, которые просто не имели возможности систематически изучать богословские дисциплины, но их судьба сложилась так, что они стали священнослужителями или несут клиросное послушание. В этом случае недостаток знаний – не вина, а скорее беда этих людей, однако от признания этого ничуть не легче.

К этой группе проблем можно отнести и частое ныне явление, когда профессиональных певцов и псаломщиков просто не хватает по причине строительства и открытия большого количества новых храмов. В результате приходится привлекать тех любителей/энтузиастов, которые хотят читать и петь за богослужением, но соответствующих знаний не имеют вообще. Как отметила одна из респондентов в своем комментарии к описанному выше опросу: «Сельский храм, полгода как построен. Новый состав клироса. У нас настольная книга, т.к. знаний мизер. БУ для нас это просто спасение»3.

Ø Чрезмерная занятость бытовыми проблемами. К сожалению, нередко играет роль и отсутствие времени для полноценной подготовки к богослужению, связанное с большим количеством забот у отдельно взятого человека. Представим ситуацию: регент целый день занимается семейными или бытовыми проблемами, приходит (скорее, прибегает, запыхавшись) к вечернему богослужению и просто не имеет времени вникнуть в особенности уже начавшейся службы. Конечно, ему ничего не остается, как взять готовую «шпаргалку», которой и являются БУ, и по ней петь стихиры, тропари и каноны.

Впрочем, здесь «палка о двух концах»: если бы тот же регент не имел под рукой готовой схемы богослужения, а должен был бы сам разбираться в особенностях службы, то наверняка он приходил бы в храм за полчаса/15 минут до богослужения. Так что сам факт наличия БУ даже дает возможность приходить на службу в «последний момент».

Ø Склонность к легкому пути, привычка получать необходимое в готовом виде. К сожалению, и это можно назвать характерным признаком нашей цивилизации. Мы привыкли получать максимум при минимуме затрат. Многие будущие регенты или начинающие псаломщики, пользующиеся готовыми схемами БУ, просто привыкают к их наличию и подспудно формируется идея о том, что нет необходимости «грызть гранит» литургической науки, когда можно взять БУ и с их помощью совершить любое богослужение. Опять-таки, это – не проблема самих БУ, это – нежелательное и, к сожалению, неизбежное следствие наличия готового и легкодоступного материала. Как постоянное использование калькулятора приводит к потере навыков считать в уме (часто приходится видеть, как продавцы даже простые арифметические действия, которые легко выполнит ученик начальной школы, совершают при помощи калькулятора), так и реальность БУ явно не стимулирует именно к изучению Устава.

В качестве итога представленным размышлениям можно вывести следующую мысль: БУ – книга очень хорошая, подробная, замечательная и т. д. (можно еще много эпитетов привести), однако по-хорошему нужно стремиться к избавлению от зависимости от БУ. Священнослужитель или церковнослужитель должны иметь цель «петь Богу разумно» не только в смысле понимания текста песнопений, но в отношении церковного Устава, порядка и количества исполняемых песнопений. Если вернуться к вышеприведенному опросу, то для тех людей, которые отнесли себя к первым двум категориям пользователей БУ, желательно поставить цель хотя бы перехода в следующую категорию (то есть те, кто не может служить без БУ, стремились бы к тому, чтобы хоть иногда совершать службы самостоятельно, только по богослужебным книгам, а те, кто пользуются ими часто, стали бы обращаться к ним только в реально сложных случаях, каковыми являются соединения нескольких памятей в воскресный день, службы по Марковым главам в период Триоди и др.). В идеале же желательно стремиться к ситуации, которую лаконично описал известный московский регент Е. С. Кустовский: «Сразу скажу: На моём клиросе БУ нет. И о. Сергий, главред БУ, своим студентам запрещает пользоваться этой культовой книгой!»4.

Использование «Богослужебных указаний» для изучения Устава.

Теперь вернемся к цели настоящей публикации – рассуждениям о том, как можно извлечь максимальную пользу из БУ. Понятно, что многие используют эту книгу просто как собрание готовых схем для совершения службы. Об этом уже сказано, эта манера использования понятна и об этом аспекте нет смысла более говорить. Хочется рассмотреть два других резерва использования БУ, которые помогут именно изучению богослужения, совершенствованию своих знаний в области Устава. Понятно, что предложенные далее советы в большей степени пригодятся не «чайникам», не тем, кто только оказался на клиросе, а церковнослужителям, уже имеющим за плечами определенный, пусть даже небольшой опыт.

1. В первую очередь можно посоветовать использовать БУ для самопроверки. То есть поменять порядок действий: сначала взять необходимые книги (Октоих, Минею, Триодь, Типикон), составить службу и потом проверить себя по БУ. Алгоритм работы будет примерно таков:

Шаг 1. Найти в церковном календаре или в БУ на данный год интересующий Вас конкретный случай (например, Вы хотите разобрать богослужение святого с полиелеем в неделю). Выпишите все параметры данного богослужения: число по Минее, глас Октоиха, номер воскресного утреннего Евангелия, название Вашего храма.

Шаг 2. Открыть в Типиконе соответствующую рубрику (в данном случае это 4 глава Типикона «О святем имущем полиелей, аще прилучится в неделю»).

Шаг 3. Сделать (распечатать или заполнить на пустом листе от руки) трафарет нужной службы (два готовых трафарета: для вседневной и воскресной службы – см. в Приложении).

Шаг 4. Пользуясь Октоихом и Минеей, составить службу с указанием инципитов всех изменяемых песнопений.

Шаг 5. Сверить полученный результат с соответствующей рубрикой БУ; если все верно, то поздравить себя с успехом, если где-то обнаружится ошибка, проанализировать этот момент особенно тщательно (попытаться понять, в чем причина ошибки: простая невнимательность или следствие незнания определённого нюанса).

Вот этот же алгоритм в виде краткой схемы:

Шаг 1. Найти в БУ конкретный случай

↓

Шаг 2. Открыть рубрику в Типиконе

↓

Шаг 3. Приготовить трафарет

↓

Шаг 4. Составить службу по богосл. книгам

↓

Шаг 5. Проверить себя по БУ

2. Во время богослужения (или при подготовке к нему) обращать внимание на текст, содержащийся в сносках (кстати, «начинающие» пользователи зачастую не обращают внимания на сноски). Чаще всего в сноски выносится информация об особенностях/деталях, которые явно не обозначены в уставных книгах и потому представляют особый интерес. Далее можно самостоятельно попробовать более глубоко выяснить данный вопрос; такое микроисследование будет способствовать профессиональному росту и углублению знаний в Литургике. Например, в сноске в рубрике 15 февраля есть такое примечание к входному стиху праздника Сретения Господня: ««Прииди́те, поклони́мся…» не поется, кроме архиерейских богослужений (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 380–383)». Если любознательный студент (здесь слово «студент» использовано в широком смысле как человек, который занимается изучением определенной науки) откроет и прочитает соответствующий фрагмент книги прот. К. Никольского, думается, узнает для себя нечто новое и полезное.

В заключение еще раз выскажем пожелание, чтобы священнослужители и церковнослужители, используя БУ, все-таки старались избавляться от чрезмерной зависимости от этой книги, постепенно переводя ее из категории «предмета чрезвычайной важности» в сферу справочных пособий, к которым обращаешься только в случае крайней необходимости.

Вседневное богослужение: трафарет

Пример заголовка: 2 ноября, 5 глас, понедельник. Храм арх. Михаила (см. 8 ноября)

ВЕЧЕРНЯ

кафисма

стихиры на «Господи, воззвах…»

1. «Аще беззакония назриши…»

2. «Имене ради Твоего…»

3. «От стражи утренния…»

4. «Яко у Господа милость…»

5. «Хвалите Господа вси язы́цы…»

6. «Яко утвердися милость…»

«Слава»

«И ныне»

прокимен

Стихиры на стиховне

Припев:

Припев:

«Слава»

«И ныне»

По «Ныне отпущаеши…»:

Утреня

По «Бог Господь…»:

По кафисме седальны:

По кафисме седальны:

По кафисме седальны:

канон (только схема)

По 3-й песни Катавасия:

По 6-й песни Катавасия:

По 8-й песни Катавасия:

По 9-й песни Катавасия:

Стихиры на стиховне

Припев:

Припев:

«Слава»

«И ныне»

По «Благо есть…»

НА ЧАСАХ тропарь

Кондак

на литургии

Блаженны:

Блажени нищии духом ….

Блажени плачущии….

Блажени кротцыи….

Блажени алчущии…

Блажени милостивии….

Блажени чистии сердцем….

Блажени миротворцы….

Блажени изгнани правды ради…

Блажени есте, егда поносят вам, …

Радуйтеся и веселитеся, …

Слава

И ныне

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ПО ВХОДЕ:

ПРОКИМЕН

Апостол

Аллилиуя (стихи)

Евангелие

Задостойник

Причастны

Воскресное богослужение трафарет

пример заголовка: 21 ноября, 5 глас, воскресенье, 3-е воскр. Евангелие, храм Архистр. Михаила (см. 8 ноября)

стихиры на «Господи, воззвах…»

1. «Изведи из темницы…»

2. «Мене ждут праведницы…»

3. «Из глубины воззвах…»

4. «Да будут уши Твои…»

5. «Аще беззакония назриши…»

6. «Имене ради Твоего…»

7. «От стражи утренния…»

8. «Яко у Господа милость…»

9. «Хвалите Господа вси язы́цы…»

10. «Яко утвердися милость…»

«Слава»

«И ныне»

паремии

стихиры литии

Стихиры на стиховне

Припев:

Припев:

Припев:

«Слава»

«И ныне»

По «Ныне отпущаеши…»:

УТРЕНЯ

По «Бог Господь…»:

По 2-й кафисме седальны:

По 3-й кафисме седальны:

Величание и избранный псалом

По полиелеи

Прокимен

Евангелие

канон (только схема)

Катавасия

По 3-й песни

По 6-й песни

По 9-й песни

Стихиры на хвалитех

«Сотворити в них суд написан…»

«Хвалите Бога во святых Его…»

«Хвалите Его на силах Его…»

«Хвалите Его во гласе трубнем…»

«Хвалите Его в тимпане и лице …»

«Хвалите Его в кимвалех доброгласных…»

Припев:

Припев:

«Слава»

«И ныне»

По славословии тропарь

На часах тропари

кондак

на литургии

Блаженны:

Блажени нищии духом ….

Блажени плачущии….

Блажени кротцыи….

Блажени алчущии…

Блажени милостивии….

Блажени чистии сердцем….

Блажени миротворцы….

Блажени изгнани правды ради…

Блажени есте, егда поносят вам, …

Радуйтеся и веселитеся, …

Слава

И ныне

Тропари и кондаки по входе:

Прокимен

Апостол

Аллилиуя (стихи)

Евангелие

Задостойник

Причастны

Дорогие друзья!

Мы рады сообщить Вам о том, что рубрика «Готовимся к службе» начинает свою работу на нашем сайте. Теперь найти последования к предстоящим Богослужениям Вы всегда сможете в левой колонке сайта, между рубриками «Синаксарь» и «Связь времён».

Если ранее Вам не приходилось иметь дела с Богослужебными текстами и с логикой построения службы, то поначалу текст последования в некоторых местах может вызвать затруднения. Чтобы этого не произошло, мы в качестве «вводного урока» рубрики предлагаем Вам немного разобраться в том, что же это такое – «последование Богослужения», и как оно строится.

Последование каждой службы составляется по определённым законам и правилам, описанным к книге Типикон (иначе – Устав). Каждая служба состоит из неизменяемых и изменяемых частей. Неизменяемые части повторяются из раза в раз в определённых местах службы, независимо от календарной даты; изменяемые же, как понятно из названия, меняются в зависимости от дня недели, периода года, празднуемого в этот день события или памяти святого. Все эти тексты – неизменяемые и изменяемые – содержатся в специальных Богослужебных книгах: Часослове, Октоихе, Минее, Триоди и других, и чтобы составить службу правильно, надо знать, какой текст из какой книги взять для конкретного дня и каким образом все эти тексты правильно скомпоновать друг с другом. В общем, составление Богослужения – это целое искусство, которому люди специально профессионально учатся.

Но для нас с вами сейчас особенно важно ещё и то, что в разных епархиях и в разных храмах существуют свои особенности совершения служб. Конечно, все службы составляются исходя из правил Типикона, но точь-в-точь по Уставу в силу объективных причин почти нигде не служат: ведь исторически Типикон складывался как книга, регулирующая монашескую жизнь, поэтому точно выполнить все его предписания в современном приходском храме оказывается невозможно – хотя бы просто из-за нехватки времени. Это становится причиной того, что в разных храмах складываются свои традиции и практики интерпретации Устава и составления службы. Вот почему в один и тот же субботний вечер Всенощное Бдение в одном храме может незначительно отличаться от Всенощного Бдения, совершаемого в другом храме на соседней улице.

Мы в нашей рубрике публикуем тексты последований Всенощных Бдений, составленных добросовестными и любящими своё дело специалистами для широкого круга людей: как для тех, кто поёт на клиросе в разных храмах, так и для тех, кто просто интересуется Богослужением и стремится осознанно участвовать в церковных службах. Понятно, что такое «среднестатистическое» последование, пусть и составленное максимально близко к указаниям Типикона, в отдельных моментах будет отличаться от конкретной службы в конкретном храме. Тем не менее, общая структура и большинство текстов будут совпадать.

Ниже мы приводим ряд пояснений, которые, надеемся, помогут Вам лучше сориентироваться в тексте последования и не потеряться в нём во время службы.

1. От заголовка «Всенощное бдение. Великая вечерня» в самом начале последования до подзаголовка «Паремии» расхождений со службой быть не должно.

2. Паремии – это чтения из Священного Писания, как правило – из Ветхого Завета, реже – из Нового. Паремии читаются на Всенощном бдении перед праздниками, поэтому в обычные воскресные дни их, как правило, нет. Если же на воскресный день приходится праздник или память великого святого, то паремии, соответственно, читаются.

3. После паремий следует «Ектения сугубая», от которой до подзаголовка «Лития» расхождений быть не должно.

4. «Лития» – это часть службы, которая большинству прихожан знакома по освящению хлебов на праздничном Всенощном Бдении. По Уставу Лития должна совершаться на каждом воскресном Всенощном Бдении, но в современной практике этому указанию следуют только монастыри и монастырские подворья. В приходских же храмах Лития, как правило, совершается только на Бдениях накануне двунадесятых и великих праздников. Тем не менее, в публикуемых последованиях Лития присутствует для каждого воскресного дня, но мы с вами, стоя на службе и следя за текстом, пропускаем её до подзаголовка «Утреня. Шестопсламие».

5. Шестопсалмие – это неизменяемая часть службы, оно всегда состоит из Псалмов 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Эти псалмы многие прихожане знают уже наизусть, к тому же, их легко можно найти в Псалтири или в Часослове, поэтому в тексте последований они не приводятся.

6. После Шестопсалмия следуют «Великая Ектения», «Бог Господь» и различные «Тропари», где расхождений быть не должно.

7. Далее читаются кафизмы. По Уставу на воскресном Всенощном Бдении всегда должны читаться вторая и третья кафизмы, то есть – они должны быть неизменяемым текстом; именно так они и даны в тексте последований. Однако в приходских храмах чаще всего Псалмы на кафизмах читают циклично, по очереди, согласно той или иной схеме – так, чтобы за определённое время Псалтирь на воскресном Богослужении прочитывалась целиком. Именно поэтому в большинстве храмов в этом моменте службы Вы встретите расхождения.

8. Затем следуют «Седальны Воскресные» и «Полиелей» с чтением Евангелия и 50-й Псалом. Здесь существенных расхождений быть не должно.

9. Канон. Это ещё одна часть службы, в которой наблюдаются различия. Если читать канон согласно Уставу, это чтение будет очень долгим, поэтому в большинстве храмов канон сокращается по той или иной схеме. Безусловно, на службе Вы услышите тропари канона, напечатанные в тексте последования, но, скорее всего, не все тропари, а какую-то часть.

10. Следом за каноном идёт «Ексапостиларий воскресный», после которого до конца Всенощного Бдения существенных расхождений быть уже не должно.

11. Текст молитвословий и песнопений Литургии в последованиях не приводится, так как Литургия, строящаяся преимущественно из неизменяемых текстов, не требует такого тщательного составления. Последование Литургии можно легко найти в специальных книгах, в изобилии продающихся сейчас во всех церковных лавках.

На этом наши комментарии, а вместе с ними и вводный урок рубрики «Готовимся к службе», заканчиваются. Надеемся, что тексты последований и приведённые выше пояснения, несмотря на кажущуюся сложность, всё же помогут Вам глубже вникнуть в строй и смысл церковной молитвы и более осознанно участвовать в Богослужении. А для того, чтобы у Вас была возможность лучше разобраться в Богослужебном Уставе, мы организовали в нашей Воскресной школе курс Литургики для взрослых, куда с радостью приглашаем всех желающих.

Ждём Вас на занятиях и в нашей рубрике.

До новых встреч!

Приблизительное время чтения: 17 мин.

Незадолго до Пасхи на сайте Московской Патриархии начали публиковать последования некоторых богослужений для совершения дома по мирянскому чину. Что это за службы? Какова история их появления? В каких ситуациях их совершали раньше и как служить мирянским чином сейчас?

Что такое мирянский чин богослужения? И чем такая служба принципиально отличается от обычной службы в храме?

Богослужение по мирянскому чину совершается мирянами без участия священнослужителей, то есть епископа, священника, диакона. Мирянин — это любой человек, не имеющий священного сана, от простых прихожан (и прихожанок) до алтарников и певчих в хоре. Но конечно, предполагается, что люди, совершающие богослужение, более или менее ориентируются в порядке службы, в богослужебных книгах и умеют читать по-церковнославянски.

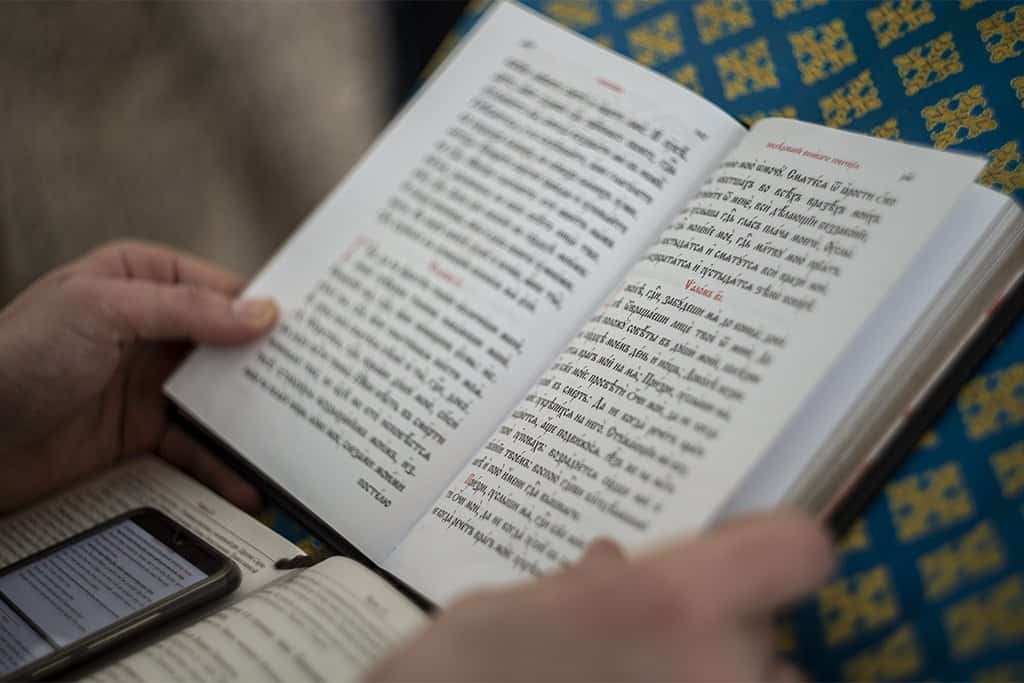

Основная богослужебная книга, по которой совершаются мирянские службы, — Часослов. Это сборник служб суточного круга, то есть тех, которые должны твориться ежедневно, начиная с полунощницы и заканчивая повечерием. Некоторые из этих служб (например, полунощница, часы, изобразительны) всегда более или менее одинаковые, другие имеют в своем составе тексты, которые меняются день ото дня (например, вечерня и особенно утреня). Эти меняющиеся тексты заимствуются из других богослужебных книг — Минеи, Октоиха, Триоди — по определенным правилам.

Если служба совершается без священника, то из нее исключают все молитвословия, которые устав предписывает произносить только священнослужителям. Например, начальный возглас священника «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь» меняется на прошение: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Ектении (особые прошения о жизни, здравии и спасении членов Церкви; о упокоении усопших и т. д.) — на многократные «Господи, помилуй». Отпуст (благословение, преподаваемое священником в конце службы всем прихожанам) — на похожую по форме молитву ко Господу. Во всем остальном служба остается прежней, говорит настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов. В составе такого богослужения даже Евангелие с благословения священника может читать мирянин (хотя в храме его читает только диакон или священник).

Разве богослужение может проводиться без священника?

Некоторые богослужения совершаются только священнослужителями, но большинство служб могут совершать и миряне. Нам это кажется непривычным, а вот, например, среди верующих греков домашние богослужения — довольно распространенная практика. На Афоне же келейные службы по мирянскому чину и вовсе обычная вещь. Есть монахи, которые приходят в храм только в воскресные и праздничные дни, а в другие служат по своим кельям. Так делал в начале XIX века и прославленный русский святой, преподобный Серафим Саровский; сто лет спустя — преподобный Силуан Афонский, и многие другие.

Если начертить ось и расположить на ней разные формы молитвы так, чтобы с одной стороны оказалась личная молитва, а с другой — богослужение в храме, то домашняя служба займет место где-то посередине.

Христианин может молиться один, а может вместе с семьей — это уже шаг к соборной молитве. Следующий шаг — организовать домашних и совершить богослужение всем вместе: одни поют, другие по очереди читают, каждому находится свое место и свое дело. И наконец, поход в храм, где верующие собираются, чтобы вместе прославить Бога.

В жизни православного христианина все эти формы молитвы должны гармонично сочетаться. Конечно, неправильно, когда человек ограничивает себя исключительно домашней молитвой, а в храм не ходит, отговариваясь тем, что «Бог везде один и тот же». Но трудно согласиться и с другой крайностью, когда христианин чуть ли не ежедневно бывает в храме, а домашней молитвой тяготится и считает ее «неполноценной» по сравнению с храмовой службой.

В духовной жизни всегда соприкасаются два измерения — личное предстояние Богу и соборная, собственно церковная молитва. Само слово «Церковь» — по-гречески «екклесиа» (ἐκκλησία) — означает «собрание». Эти два измерения разные, но они всегда соприсутствуют рядом. Молясь на богослужении, христианин неизбежно совершает и личную молитву, может молиться о чем-то «своем». А совершая личный молитвенный или аскетический труд дома, он всегда молится как член Церкви, веря, что его молитва вливается в общецерковную.

Смысл молитвы в том, чтобы собрать всех воедино во Христе. Не случайно Сам Иисус Христос молился Отцу такими словами: Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня (Ин 17:21). Поэтому в молитвенной жизни ничего не делается без благословения священноначалия. Так устроил Сам Основатель Церкви — Господь. Он избрал двенадцать ближайших учеников — апостолов, на которых вскоре после Его вознесения на Небо, в день Пятидесятницы, сошел Дух Святой, и они получили дар проповедовать, создавать христианские общины и совершать таинства. Собирать людей в Церковь. Со временем общин становилось всё больше, а силы апостолов были не безграничны, и они стали ставить себе преемников — блюстителей, или, по-гречески, епископов. Епископам апостолы передавали те духовные дары, которые сами получили от Духа Святого. Делали они это, молясь и возлагая руки на головы избранников, — с тех пор таинство Поставления в священный сан называют рукоположением. Преемники апостолов рукополагали новых епископов, те — следующих, и так цепочка апостольского преемства дотянулась до наших дней. Все сегодняшние епископы Православной Церкви — законные наследники апостолов, имеющие те же самые дары Духа Святого, помогающие устраивать жизнь Церкви. Не случайно священномученик Игнатий Богоносец, ученик апостола Иоанна Богослова, писал: «Ничего не делайте без епископа». И еще: «Где епископ — там и Церковь».

Когда христиан стало много и храмы наполнились верующими, епископы начали передавать часть своих полномочий — прежде всего право совершать таинства — священникам. И до сих пор священник — полномочный представитель епископа, в ведении которого он находится, и священнодействует от его имени.

Мирянин, желающий совершать богослужения дома, включается в ту же цепочку преемства, и происходит это через благословение священника или епископа. Тогда служба, которую он станет вершить, будет по-настоящему церковная (хотя и совершенная вне храма).

В этом, собственно, всё дело: любая форма богослужения должна приобщать нас к жизни Церкви. И домашнее богослужение будет служением Богу только при условии, что мы будем совершать его из желания молиться вместе со всей Церковью. Если же человек возьмется совершать службу дома, наоборот, из нежелания участвовать в общей молитве (или потому, к примеру, что ему не нравится что-то или кто-то в конкретном храме), такая служба будет ему только в осуждение. Хотя бы даже он получил на нее формальное благословение.

Что это значит — получить благословение?

Получить благословение — значит удостовериться, что священник или епископ разрешает вам совершать те или иные службы дома. И обязательно узнать у него, как это делать. Реальность богослужения всегда сложнее текста чинопоследования. Когда, как часто, с кем, где — все эти вопросы неизбежно встанут перед человеком, который решит совершать службы дома. Но главным все равно остается вопрос об уместности домашнего богослужения, его церковности.

С одной стороны, публикация на сайте Патриархии чинопоследований отдельных служб для домашнего совершения уже сама по себе свидетельство того, что Патриарх благословил мирян эти службы проводить. С другой стороны, порядок богослужения регулируется строгими церковными правилами, или канонами. Часть из них установили Соборы (Вселенские или Поместные), часть — отдельные святые, начиная с апостолов. А Церковь приняла эти каноны как выражающие ее дух и до сих пор ими руководствуется.

Один из этих канонов — 6-е правило Гангрского Собора (состоялся в середине IV века) — грозит отлучением от Церкви тем, кто собирается вне храма и желает совершать богослужение, «не имея с собой пресвитера по воле епископа». Суть этого правила именно в этих последних словах — «по воле епископа», объяснял на рубеже XIX и XX веков сербский епископ-исповедник Никодим (Милаш), специалист по церковному праву: нельзя совершать службы «отдельно и независимо от высшей законной церковной власти». Изначально эта норма была направлена против секты евстафиан, члены которой, «считая себя избранными и святыми», устраивали богослужения по собственным правилам. Хотя формально их возглавляли священники, но часто такие, которым епископы запретили служить. Так что проблема была именно в непослушании, в игнорировании церковного единства, которое видимым образом выражается в иерархической власти Церкви.

Есть еще два похожих правила, принятых с разницей в триста лет сначала Лаодикийским Поместным Собором (IV век), а затем VI Вселенским Собором (680–681). Они запрещают «петь по книгам» и «возглашать Божественные словеса» непосвященным лицам, не входящим в церковный клир и не получившим от пастыря благословения на эти действия. Комментируя эту норму, владыка Никодим, обращает внимание: соборные правила не запрещают народу участвовать в богослужении, они только «воспрещают, чтобы народ делал это сам», т. е. самочинно и неуправляемо, не в согласии со всей Церковью.

Если большинство служб может совершать простой мирянин, почему тогда обычно их совершают все-таки священники?

В центре всего богослужения стоит Божественная литургия, и ее может совершать только архиерей или священник. Ведь в сердцевине литургии — таинство Причащения Тела и Крови Господа Иисуса Христа, Евхаристия. А таинства Господь совершает только через законно поставленных епископов и священников.

С другими службами всё, казалось бы, не так строго. Но с другой стороны, все они так или иначе связаны с Божественной литургией. Они готовят, постепенно подводят нас к литургии. Более того, у каждой службы есть свое содержание, связанное с литургией. Скажем, вечерня символизирует собой эпоху Ветхого Завета, когда люди только ожидали прихода Спасителя. Главный мотив утрени — встреча с Богом, Который в определенный момент истории стал человеком и явился в мир. И венец всего — Божественная литургия, которая открывает двери в Царствие Небесное, соединяет нас с Богом через таинство Евхаристии.

Очень естественно, когда весь этот путь, от начала до конца, от земли до Неба, мы проходим, следуя за пастырем, епископом или священником, который возглавляет каждое из богослужений, символизируя Самого Христа.

Какая разница между богослужением и Таинством?

Это не такой простой вопрос. Ведь чисто внешне и таинство, и богослужение — это просто некая последовательность слов и символических действий, с помощью которых люди делают шаг навстречу Богу. Или не делают — это зависит от веры, настроя, желания каждого конкретного человека.

Но по сути это вещи абсолютно разного порядка.

Богослужение суточного круга — это прежде всего средство освящения времени, оно связано с определенным временем суток и рождается из стремления верующего каждый отрезок дня и ночи посвятить Богу, отметить молитвой. Вектор здесь направлен от нас к Господу. Мы приносим Ему наши молитвы, каемся, просим Его помощи и милости.

На первом плане в богослужении — наши субъективные религиозные переживания, наше искание встречи с Богом, желание измениться, расстаться с греховным прошлым, очистить свое сердце, чтобы Бог смог войти в него и жить в нем.

А в таинстве главное — реальное действие самого Бога. Внешне таинство может выглядеть как богослужение, но суть его в том, что участники таинства вступают действием Духа Святого в прямое и непосредственное общение с Самим Богом, и Господь существенным образом меняет, обновляет их души, а иногда и тела (например, исцеляет болезнь). В таинстве Господь Сам нисходит к нам, действуя в нас и приобщая нас Своей благодатью к Царствию Небесному. Недаром перед самым началом Божественной литургии, которая вся есть восхождение к таинству Евхаристии, диакон произносит: «Время сотворити Господеви», то есть: «Время действовать самому Господу».

Это действие Божие ничем не связано, поэтому по церковному уставу литургия может совершаться и вечером (на службе, которая называется вечерней), и после утрени, и вообще в любое время дня и ночи.

В каких ситуациях уместны мирянские богослужения?

Если совсем коротко — во всех, когда нет объективной возможности прийти в храм, но есть желание помолиться Богу теми словами, которыми уже много столетий молится Ему вся Церковь, т. е. вместе со всей Церковью.

В истории Церкви таких примеров было немало.

В IV веке расцвело монашество, а вместе с ним стали возникать и последования служб по монашескому (по сути — мирянскому) чину. Поначалу монахи жили уединенно в пустынных местах, зачастую — в нескольких днях пути до ближайшего храма. Священниками они чаще всего не становились (принятие священства было по тогдашним понятиям своеобразным отказом от монашества, замечает протоиерей Георгий Крылов), а вот Богу молились непрестанно — ведь именно ради этого они и уходили из шумных городов! Иногда монахи приглашали священника к себе совершить литургию, а в остальное время служили по мирянскому чину. Это происходит и сегодня в некоторых монастырях России, Греции, Румынии.

Именно из таких монашеских богослужебных правил сложился уже упомянутый нами Часослов.

Службы по мирянскому чину стали нередкой практикой в 1920-е — 30-е годы, когда большевики обрушили гонения на Русскую Православную Церковь. Архиереев и священников арестовывали, храмы закрывали, и некоторые епископы, — например, митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), епископ Ковровский Афанасий (Сахаров) — благословляли наиболее надежных и благочестивых мирян совершать службы по домам. Для литургии, как во времена древнего монашества, приглашали епископов и священников, а утреню и вечерню читали сами. Владыка Афанасий (Сахаров) видел в этом «заботу русских людей … об оцерковлении всех сторон мирской жизни, домашней обстановки, семейного быта».

Востребованным «мирянский чин» богослужения оказался и в русском зарубежье. Многие эмигранты, бежавшие из советской России в Чехословакию, Францию, США и другие страны, не имели возможности регулярно бывать в православном храме — тот мог находиться вообще в другом городе. И некоторые брались совершать службы суточного круга по книгам. Такие попытки охотно благословлял, например, архиепископ Русской Православной Церкви Заграницей Аверкий (Таушев), настоятель Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. «Сами тексты наших богослужений предусматривают такую возможность, — писал он. — Общественная молитва, как ничто другое, объединяет верующих». Владыка считал абсолютно необходимым «во всех тех приходах, где нет постоянного священника… не просто разрешить, но и рекомендовать верующим, чтобы они собирались вместе по воскресеньям и праздничным дням в церкви, а если нет храма, то по домам, чтобы вместе помолиться в соответствии с установленным порядком богослужения».

А как же раньше обходились без причастия? Ведь это сердцевина церковной жизни?

Без причастия никогда и не обходились. Во-первых, напоминает протоиерей Георгий Крылов, монашеские общины время от времени приглашали к себе священников: те служили литургию, и все монахи причащались. Во-вторых, существовала практика ежедневного причащения, описанная преподобным Иоанном, игуменом Синайским, в его книге «Лествица». Священник сначала служил литургию в монастыре, а затем обходил со Святыми Дарами отшельников, живших вокруг обители, и причащал их. Такая практика была, например, в пещерных монастырях . А поскольку возможность посещать отшельников у священника бывала не всегда, он мог оставлять Святые Дары прямо в их кельях, на специальных полочках, где им случалось храниться по много дней, иногда даже месяцами и годами, продолжает отец Георгий. Дары сохранялись в том числе и потому, что в те времена частицы Тела Христова не считалось обязательным напитывать Кровью; иногда монахи опускали их в обычное вино и так потребляли. Считалось: где Тело, там и Кровь.

К этим запасным (или Преждеосвященным) Дарам монахи относились очень благоговейно, стараясь даже не касаться их руками.

Мирянам же, которые не могли посетить литургию в воскресный день, Святые Дары поначалу приносили прямо домой. Конечно, не всем подряд, а только тем, кто не был на службе по какой-то особой причине, например, болел.

Подобное бывало, кстати, иногда и в первые десятилетия советской власти, когда христианин мог годами не иметь возможности причаститься во время литургии. Случалось, исповедникам в тюрьмах и лагерях передавали частицы Святых Даров, спрятанные внутри книги, хлеба и т. д. Конечно, это были исключительные случаи. Священник или епископ, решившийся передать в тюрьму частицу Самого Господа, должен был хорошо знать человека лично и быть уверенным, что Дары не попадут в чужие руки, не будут поруганы.

И сейчас, когда у большинства из нас нет возможности прийти в храм на службу, мы не полностью лишены возможности причаститься. Можно пригласить батюшку с запасными Дарами домой, если у вас есть его контакты, или позвонить в ближайший храм и попросить, чтобы пришел священник оттуда. Только не стоит забывать, что к причащению необходимо очень серьезно подготовиться: прочесть положенное молитвенное правило и с полуночи ничего не есть и не пить, а главное — заранее поговорить со священником по телефону и понять, как и когда причащаться, как готовиться.

Если вы заболели коронавирусом и хотите причаститься, то обращаться нужно в Больничную комиссию Московской городской епархии по телефону +7 (903) 660-30-40.

Какова роль мирян в обычном богослужении?

Ясно, что миряне многое могут делать для богослужения. Помогать священнику в алтаре. Петь в хоре. Звонить в колокол. Нарезать просфоры и раздавать их причастникам в конце литургии. В конце концов, просто следить за порядком и чистотой в храме. Многое можно сделать для того, чтобы службы в храме совершались, как говорит апостол Павел, благопристойно и чинно (1 Кор 14:40), а священник мог целиком сосредоточиться на молитве, ни на что не отвлекаясь.

Но важнее другое. Миряне — основа того самого церковного народа, от лица которого предстоятель (епископ или священник) и возносит все молитвы. С точки зрения богословия таинств, если нет иного выхода, то литургию можно служить, даже когда в храме нет ни одного человека, кроме священника: ведь сердце литургии — таинство Евхаристии, которое всякий раз возвращает нас на Тайную Вечерю, совершенную Христом однажды и с тех пор совершающуюся в вечности.

Евхаристия вне времени и пространства, она объединяет всех христиан мира, где бы те ни находились, поэтому, даже служа в полном одиночестве, священник молится вместе со всей Церковью.

А с другой стороны… Слово «литургия» переводится с греческого как «общее дело». В древней Церкви христиане сами приносили в храм хлеб и вино для Евхаристии, каждый делал свой вклад в богослужение. И сейчас, жертвуя небольшие суммы на записки для поминовения наших близких и на свечи, мы делаем по сути то же самое. В норме литургия — это богослужение, в котором участвуют все: и те, кто молится вместе со священником, хотя бы самыми простыми словами; и те, кто жертвует свою лепту на совершение служб; и те, кто трудится в храме. Так что роль мирян в богослужении — огромная.

Как мирянам организовать домашнюю службу своими силами?

- Прежде всего нужно найти сами тексты служб и познакомиться с ними. Большинство из них, как мы уже сказали, содержится в книге Часослов. Но если этой книги у вас нет, тексты легко найти в Интернете, например, на сайте «Азбука православия», где они напечатаны как церковнославянским, так и русским шрифтами.

- Далее, нужно разобраться, какую службу и когда полагается совершать. Церковные сутки традиционно начинаются с вечера предшествующего дня, поэтому традиционный порядок богослужений таков:

• около 17.00 — вечерня;

• поздним вечером — повечерие;

• ранним утром — полунощница;

• при восходе солнца — утреня;

• после утрени — службы часов: час первый, час третий, час шестый;

• около 12:00 дня — изобразительны, или обедница (келейная служба, во время которой монахи в древности причащались запасными Дарами);

• около 16:30 (перед вечерней следующего богослужебного дня) — час девятый.

Точно соблюдать эти сроки не обязательно (тем более что и в храмах богослужения могут начинаться не строго в один и тот же час), но ориентироваться на них стоит.

Какие еще рекомендации здесь можно дать? Предоставим слово протоиерею Максиму Первозванскому, клирику московского храма во имя сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе.

Первое:

Обустройте в доме пространство для молитвы, советует он. «Любая молитва — это возношение ума и сердца к Богу, — говорит он, — но храмовое богослужение и домашнее мы все-таки воспринимаем по-разному. Поэтому нужно попробовать воспроизвести храм у себя дома». Стоит выгородить специально для молитвы угол, где будут стоять иконы, будет гореть лампадка или свеча. Тогда легче настроиться на нужный лад и сосредоточиться на словах молитвы.

Домовые храмы или молельные комнаты были частой практикой в 1990-е годы, вспоминает отец Максим. «А в некоторых деревнях была традиция завешивать иконы занавеской. Этот жест мне всегда казался попыткой отгородиться от Бога, только сейчас я понял: открыл занавеску — и твоя изба превратилась в храм».

Второе:

Надо позаботиться о подходящей одежде. Речь, понятно, не о том, чтобы облачаться в подрясник или стихарь (носить такую одежду без особого благословения священника или епископа мирянам запрещено). Но прежде чем предстать перед Богом, минимальные внешние условия все-таки нужно соблюсти: выглядеть опрятно, одеться в чистую и скромную одежду, такую, в какой вы обычно ходите в храм.

Третье:

Выделите для богослужения определенное время, продолжает протоиерей Максим Первозванский. Какую бы часть службы вы ни решили воспроизвести, дело нельзя бросить на полпути: «Представьте, что вы чтец в храме: вы же не можете взять и уйти, кому-то позвонить или прерваться, когда вам вздумается?»

Четвертое:

Не замахивайтесь сразу на многое, начните с малых богослужений, например, с полунощницы, малого повечерия или часов.

Пятое:

«Убедительно советую вам начать читать богослужения сразу на церковнославянском языке, — говорит отец Максим. — Научиться читать по-церковнославянски можно за пару недель, этот язык нам интуитивно понятен. Главное, обращайте внимание на ударение — зачастую именно неправильное ударение мешает пониманию текста». «Ключевое в чтении на церковнославянском — сам факт чтения, — считает священник. — Вы могли 30 лет подряд слушать, как читают в церкви, и вроде бы понимать, о чем речь, но не видеть самого главного. А при личном чтении вслух текст станет объемным, у вас появится дополнительный, очень важный угол зрения и знакомый текст откроется по-новому».

Мы бы добавили к этому то, с чего начинается этот текст. Хорошо бы посоветоваться обо всех этих деталях совершения домашнего богослужения со священником. Никакие общие рекомендации и правила не заменят здесь простого совета священника и последующего обсуждения с ним того, как его стоит совершать или прекратить на время и как это богослужение входит в вашу жизнь, и как ваша жизнь входит в богослужебную жизнь всей Церкви.

Редакция благодарит проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Николая Емельянова за помощь в подготовке материала.

01 — Устав совершения вседневной, шестеричной, славословной и полиелейной служб (таблица)

|

Вседневная |

Шестеричная |

Славословная |

Полиелейная |

|||

|

Вечерня. |

||||||

|

Отверзается катапетасма |

||||||

|

«Благословен Бог…» |

||||||

|

Начало обычное |

||||||

|

Псалом 103 (читается) |

||||||

|

Великая ектения |

||||||

|

Рядовая кафизма (читается) (если накануне совершалось всенощное бдение кафизма не читается) |

«Блажен муж» (поется) |

|||||

|

Ектения малая |

||||||

|

«Господи воззвах» (поется на глас первой стихиры) |

||||||

|

Стихиры на 6 |

на 6 или 8 |

|||||

|

Окт. – 3 Минеи – 3 (если 2 святых или суббота Минеи – 6) |

Минеи — 6 |

Минеи – 6 или 8 |

||||

|

Слава: святому (если есть) И ныне: Богородичен по гласу «Славы» (2-е приложение) Если нет «Славы» святому Слава и ныне: Богородичен по гласу «Славы» (2-е приложение) На среду и пятницу Крестобогородичен Минеи |

Слава: святому (если есть) И ныне: Богородичен по гласу «Славы» (1-е приложение) Если нет «Славы» святому Слава и ныне: Богородичен по гласу «Славы» (1-е приложение) |

|||||

|

Суббота: вместо Богородична поется Догматик настоящего гласа |

||||||

|

Входа нет |

Вход с кадилом. |

|||||

|

Свете тихий (читается) |

Свете тихий (поется) |

|||||

|

Прокимен дня |

||||||

|

—— —— |

Паремии. |

|||||

|

Ектения: Рцем вси… |

||||||

|

Сподоби Господи (читается) |

Сподоби Господи. (поется) |

|||||

|

Ектения: Исполним вечернюю молитву нашу Господеви … |

||||||

|

Стихиры на стиховне |

||||||

|

Октоиха Суббота: стихиры мученичны с «Господи воззвах» |

Минеи |

|||||

|

Слава: святому (если есть) И ныне: Богородичен по гласу «Славы» (2-е приложение) На среду и пятницу Крестобогородичен Минеи Если нет «Славы» святому Слава и ныне: Богородичен Октоиха |

Слава: святому (если есть) И ныне: Богородичен по гласу «Славы» (1-е приложение) Если нет «Славы» святому Слава и ныне: Богородичен по гласу «Славы» (1-е приложение) |

|||||

|

Ныне отпущаеши… |

||||||

|

Трисвятое по Отче наш |

||||||

|

Тропарь: святого |

||||||

|

Слава и ныне: Богородичен (4-е приложение) |

Слава и ныне: Богородичен (3-е приложение) |

|||||

|

если 2 святых: Тропарь 1-му святому: Слава: 2-му; И ныне: Богородичен (как приведено выше) Богородичны берутся по гласу тропаря или «Славы» Суббота: берется Богородичен настоящего гласа из 3-го приложения |

||||||

|

Ектения: Помилуй мя Боже… |

—— |

|||||

|

Премудрость |

||||||

|

Именем Господним… |

||||||

|

Сый благословен Христос Бог наш… |

||||||

|

Утверди Боже святую православную веру… |

||||||

|

Утреня. |

||||||

|

Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице… |

||||||

|

Слава в вышних Богу, и на земли мир и человецех благоволение…. |

||||||

|

Шестопсалмие |

||||||

|

Великая ектения |

||||||

|

Бог Господь… |

||||||

|

Тропарь (дважды) |

||||||

|

Слава и ныне: Богородичен (4-е приложение) |

Слава и ныне: Богородичен (3-е приложение) |

|||||

|

если 2 святых: Тропарь 1-му святому (дважды): Слава: 2-му; И ныне: Богородичен (как приведено выше Богородичны берутся по гласу тропаря или «Славы» |

||||||

|

Суббота: Богородичны берутся по гласу последнего тропаря (3-приложение) |

Суббота: Богородичны берутся настоящего гласа (3-приложение) |

|||||

|

Рядовые кафизмы |

||||||

|

—— |

Малая ектения (по каждой кафизме) |

|||||

|

С е д а л ь н ы |

||||||

|

Седальны Октоиха |

Если на утрени три кафизмы: По 1-й и 2-й – седальны Минеи По 3-й – Малой ектении нет. Седальны Октоиха |

Седальны Минеи |

||||

|

Суббота: На кафизмах Малая ектения. Седальны Октоиха. По 16-ой кафизме Богородичен первый настоящего гласа. |

Суббота: Седальны Минеи. |

|||||

|

Полиелей Хвалите имя Господне |

||||||

|

Величание |

||||||

|

Малая ектиния |

||||||

|

Ипокои — Седальны |

||||||

|

«От юности моея…» |

||||||

|

Прокимен святому |

||||||

|

Господу помолимся… |

||||||

|

«Всякое дыхание…» |

||||||

|

И о сподобитися… |

||||||

|

Евангелие. |

||||||

|

50 – ый псалом |

||||||

|

Слава: Молитвами (имя святого) Милостиве… И ныне: Молитвами Богородицы Милостиве… |

||||||

|

——- |

||||||

|

Помилуй мя Боже… |

||||||

|

Стихира святого. |

||||||

|

Молитва: «Спаси Боже люди Твоя…» Господи помилуй 12 раз Возглас: «Милостию и щедротами…» |

||||||

|

Каноны |

||||||

|

1-й Октоиха со ирмосом на — 6 2-й Октоиха на — 4 3-й Минеи на — 4 |

1-й Октоиха со ирмосом на – 4 (без мученичных) 2-й Октоиха на — 4 3-й Минеи на — 6 |

Богородице на – 6 Святого на — 8 |

||||

|

если 2 святых: 1-й Октоиха 2-й Первому святому 3-й Второму святому Каноны поются: святому без знака на – 4 шестеричному и славословному на — 6 |

если 2 святых: Богородице 1-му святому 2-му святому |

|||||

|

Суббота: Храм Христов и Богородицы |

Суббота: Храм Христов и Богородицы 1 — Храма на – 6 (ирмосы дважды) 2 — Святому на – 8 Храм святого 1 – Богородицы (с прошедшей недели) на – 6 (ирмосы дважды) 2 — Святому на – 8 |

|||||

|

Каноны 1 — Храма на – 6 (ирмосы дважды) 2 — Святому на – 4 3 — Октоиха (мученичный) на — 4 |

Каноны 1 — Храма на – 4 (ирмосы дважды) 2 — Святому на – 6 3 — Октоиха (мученичный) на — 4 |

|||||

|

Храм святого 1 – Святому на – 6 (ирмосы дважды) 2 – Храма на – 4 3 — Октоиха (мученичный) на – 4 Если 2 святых: 1 – Святому первому на – 6 (ирмосы дважды) 2 – Святому второму на – 4 3 — Октоиха (мученичный) на – 4 |

||||||

|

Катавасия по 3,6,8 и 9 песни – ирмос последнего канона. |

Катавасия по каждой песни канона (по уставу) |

|||||

|

П о 3 – й песни канона Малая ектения Седален Минеи с Богородичным Если 2 святых: Кондак и икос 2-му святому; седален 1-му святому; Слава: седален второму святому; И ныне: Богородичен Минеи. |

||||||

|

П о 6 – й песни канона Малая ектения Кондак и икос Минеи |

||||||

|

По 8 – й песни канона Поем «Честнейшую …» |

||||||

|

По 9-й песни «Достойно есть» |

—— |

|||||

|

Малая ектения |

||||||

|

Эксапостиларий Октоиха Слава: Минеи (если есть) И ныне: Богородичен Минеи или Октоиха Если 2 святых: Эксапостиларий Октоиха Светилен 1-му святому Слава: светилен 2-му святому И ныне: Богородичен Минеи или Октоиха В субботу: Богородичен Октоиха В среду и пятницу: Крестобогородичен Октоиха |

Светилен Минеи (дважды) и Богородичен Если 2 святых: Светилен 1-му святому Слава: светилен 2-му святому И ныне: Богородичен Минеи |

|||||

|

Хвалитные псалмы (читаются) |

Всякое дыхание да хвалит Господа (поется) Стихиры на хвалитех: Минея на 4 Слава: Стихира святого И ныне: Богородичен Минеи или из 1-го приложения |

|||||

|

Стихиры если есть на – 4 Слава и ныне: Богородичен (2-е приложение) Тебе слава подобает… не читается |

||||||

|

Вседневное славословие (читается) |

Великое славословие (поется) |

|||||

|

Трисвятое |

||||||

|

Тропарь святого Слава и ныне: Богородичен по гласу тропаря (из 3-го приложения) если 2 святых: Тропарь 1-му святому Слава: 2-му святому И ныне: Богородичен по гласу «Славы» (из 3-го приложения) Суббота: Богородичен из 3-го приложения настоящего гласа |

||||||

|

—— |

||||||

|

Сугубая ектения |

||||||

|

Просительная ектения |

||||||

|

Стихиры на стиховне Слава и ныне: Богородичен на ряду Если есть «Слава» святому Богородичен(2-е приложение) Суббота: Стихиры мученичны с хвалитех |

||||||

|

Благо есть… |

Возгласы. |

|||||

|

Трисвятое по Отче наш. |

||||||

|

Тропарь святого Богородичен по гласу тропаря(4-е приложение «в конец утрени») если 2 святых: Тропарь 1-му святому Слава: 2-му святому И ныне: Богородичен по гласу «Славы» (из 4-го приложения «в конец утрени») Суббота: Богородичен из 4-го приложения настоящего гласа или по гласу тропаря или «Славы») |

||||||

|

Сугубая ектения |

||||||

|

Премудрость |

||||||

|

Именем Господним… |

||||||

|

Сый благословен Христос Бог наш… |

||||||

|

Утверди Боже… |

||||||

|

—— —— |

Пресвятая Богородице спаси нас… Честнейшую Херувим… СлаваТебе, Христе Боже, упование наше…. Слава и ныне: Господи помилуй (трижды) Благослови |

|||||

|

Отпуст |

||||||

|

Приидите поклонимся… и 1-й час |

||||||

Назад к списку