Евгения Кузнецова

Эксперт по предмету «Психология»

преподавательский стаж — 8 лет

Задать вопрос автору статьи

Определение 1

Психологический портрет — это комплексная психологическая характеристика человека, содержащая описание его личностных особенностей (как врожденных, так и приобретенных), а также возможных действий в тех либо иных значимых обстоятельствах.

Общие сведения о психологическом портрете литературного персонажа

Психологический портрет является комплексной психологической характеристикой, содержащей описание характерных черт и свойств литературного героя. Самый эффективный метод для составления психологического портрета представляет собой использование анализа свойств личности.

Психологический портрет является целостной характеристикой каждого персонажа, взятого отдельно. Автору необходимо описать особенности внешности, манеры поведения, привычки и образ жизни. Это поможет читателям получить представление о человеке, включая его внутренний мир и отношения с другими людьми.

С помощью психологического портрета героя, который создает писатель в литературном произведении, он часто показывает свое личное отношение к персонажу. Без словесного изображения литературного персонажа не представляется возможным создание полноценного литературного произведения.

Используя психологический портрет, автор совершает следующие действия:

- Показывает читателю позитивные и негативные черты персонажа;

- Демонстрирует социальное и финансовое положение;

- Описывает мировоззрение личности;

- Раскрывает внутренний конфликт героя, если у него противоречивая натура;

- Демонстрирует конфликт героя с другими людьми, акцентируя внимание на контрасте между ними;

- Передает внутренние переживания, страхи, показывает мечты и стремления героев;

- Выражает симпатию (отвращение) к отрицательному персонажу;

- Показывает причину изменения героя в лучшую или худшую сторону на протяжении произведения.

Художественные характеристики могут не всегда сопровождаться авторскими комментариями. Часто писатель предпочитает, чтобы читатели сами делали выводы об описанных персонажах и смогли сами составить их психологический портрет. Именно по этой причине в процессе чтения необходимо уделять портрету особое внимание.

«Психологический портрет литературного героя» 👇

Типы психологического портрета

Замечание 1

Психологический портрет является не просто описанием внешности героя. Он характеризует особенности его внутреннего мира с помощью внешних черт. Писатель может акцентировать внимание на деталях, способных передавать информацию о мыслях, мировоззрении, переживаниях и амбициях описываемого персонажа.

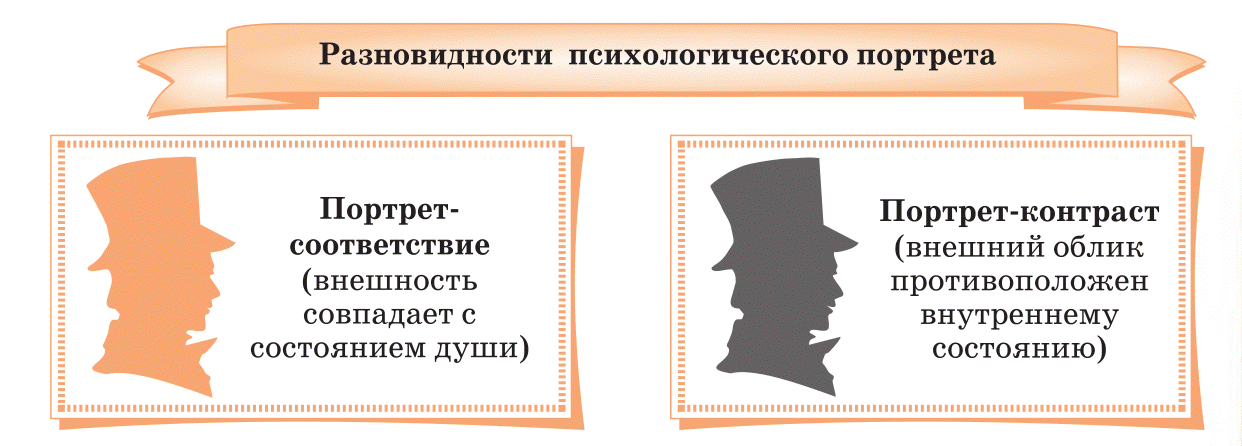

Принято рассматривать два основных типа психологического портрета в литературе. Первый из них представлен портретом-соответствием. Психологическая характеристика здесь очевидна, поскольку внешние данные и внутренний мир героя соотносятся в полной мере. Второй тип — портрет-контраст показывает внешний облик персонажа, который полностью противоположен его внутреннему миру.

В качестве эталона единства внутреннего мира и внешности персонажа может выступать образ Печорина из романа «Герой нашего времени». М. Ю. Лермонтов сделал акцент на неоднозначности образа. Читатели даже не совсем понимают, сколько лет персонажу. Если взять за основу описание героя, то складывается ощущение, что перед читателями привлекательный и бесстрашный мужчина. В некоторых же сюжетах он чувствует себя слабым и похож на ребенка. Таким образом, внешний облик Печорина и его мысли (поступки) наглядно отражают противоречивую натуру.

Контрастный психологический портрет создал А. С. Пушкин в романе «Евгений Онегин». Достаточно вспомнить Татьяну, которая показывает контраст между напускным равнодушием и приливом чувств. Многие читатели воспринимают героиню по этой причине как нежную и ранимую натуру.

Особенности составления психологического портрета литературного персонажа

При составлении психологического портрета литературного героя необходимо обратить внимание на следующие элементы:

- Темперамент и характер;

- Уровень интеллекта;

- Степень общительности;

- Уровень самооценки;

- Любовь и привязанность к чему-либо и др.

Самое первое, с чего следует начать составление психологического портрета литературного героя — это его темперамент и характер. В психологии рассматриваются 4 типа темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Каждый из них имеет собственные особенности. От показателя темперамента зависит уровень эмоциональности человека.

Уровень развития интеллекта характеризуется такими качества героя, как сообразительность, находчивость, наблюдательность, способность убеждать и делать умозаключения. Следует обратить внимание на то, что свойственно герою, хороший ли он психолог, не манипулирует ли он людьми.

Показатель общительности можно рассмотреть, ответив на вопросы, насколько болтлив персонаж. любит ли он рассказывать о себе или своем окружении. Здесь важно помнить, что человек вряд ли будет рассказывать о себе всю информацию первому встречному. Есть и такие герои, которые даже близким открываются с неохотой.

Самооценка имеет большое значение в описании личности. Здесь следует обратить внимание на уровень счастья, уверенность в собственных силах, оценку своих поступков. Писатель рассказывает читателю о самооценке героя с помощью его мыслей.

Важным пунктом психологического портрета литературного персонажа является его привязанность и любовь к кому-либо. Следует ответить на вопрос, какие люди ему нравятся или не нравятся, как он относится к вредным привычкам, какие поступки одобряет, а какие — нет.

О многом могут сказать также увлечения героя. Раскрыть его помогает наличие хобби, интересов. Сюда же многие психологи относят фанатизм, который присущ для некоторых персонажей. Также важно отметить, что у рассматриваемого героя получается очень хорошо (например, петь, рисовать, играть роли, вести переговоры и др.).

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Психологический портрет героя

Портрет — в литературном произведении описание внеш- него облика героя (черты лица, фигура, походка, манера говорить и т. п.).

Самым распространённым и сложным видом литературного портрета является психологический портрет. Его первые образцы появились в русской литературе в первой половине XIX века: портреты Онегина и Татьяны в романе в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, портрет Печорина в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и др.

Психологический портрет — особым образом построенное описание внешности героя, которое отражает его внутреннее состояние (мысли, чувства, переживания) в определённый момент развития действия или же смену таких состояний.

В отличие от обычного портрета, главная цель которого — представить человека, психологический портрет связывает внешность героя с особенностями его внутреннего мира. Во внешности делается акцент на тех деталях, которые несут информацию о мыслях, чувствах, переживаниях и настроениях. Существует две разновидности психологического портрета (схема 21).

|

| Схема 21. Виды психологического портрета |

Стремясь к глубокому психологическому раскрытию характеров персонажей, Ф. М. Достоевский подчиняет этой задаче и портретную характеристику героев. В портрете Раскольникова автор подчёркивает его ужасающую бедность и нищету: его одежда превратилась практически в лохмотья, шляпа была изношенная, «вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону». Здесь характерен контраст между внешностью героя (Ф. М. Достоевский выделяет его глаза, детскую улыбку) и его костюмом.

Внешность Раскольникова изменяется по ходу повествования. При этом автор описывает в основном изменения ощущений и состояний героя, нежели изменения выражения его лица, мимики, походки, порождённые этими состояниями. Так, после «пробы» героя охватывает «чувство бесконечного отвращения»: «Он шёл по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже на следующей улице». После разговора с Мармеладовым и чтения письма от матери Раскольников вновь думает об убийстве старухи-процентщицы. Ф. М. Достоевский предельно кратко передаёт состояние своего героя, практически не давая его портрета: «Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах». Более подробно внешность Раскольникова описывается при его разговоре с Ильёй Петровичем. Чувства Родиона смешанны. Он испуган возможными подозрениями в убийстве Алёны Ивановны и одновременно испытывает «мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения»: «Раскольников отвечал резко, отрывисто, весь бледный как платок и не опуская чёрных воспалённых глаз своих перед взглядом Ильи Петровича».

Характерен и портрет Раскольникова после его преступления, когда он первый раз выходит на улицу: «Голова его слегка было начала кружиться; какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспалённых глазах и в его исхудалом, бледно-жёлтом лице».

Раскольников радуется встрече с матерью и сестрой (об этом говорит свет, озаривший лицо его), однако он тут же вспоминает о своём положении и понимает, что теперь ему недоступна обычная радость родственного участия и любви, как и многое другое в жизни. Именно поэтому свет в лице его быстро меркнет, а му́ка остаётся.

Изображая своих героев, Достоевский использует «метод двукратного портретирования» (В. Я. Кирпотин). Развёрнутые, подробные портреты персонажей писатель создаёт дважды. Другие описания внешности героев в романе — лишь фиксация их ощущений и состояний, аналогично описанию внешности Раскольникова. Суть двукратного портретирования состоит в том, что первый портрет героя представляет собой поверхностное описание его внешности. Это как будто взгляд незнакомого человека со стороны. Второй портрет героя открывает уже его внутреннюю сущность. Он часто даётся в субъективном восприятии других героев, что характерно также для творчества Толстого и Тургенева.

Литературный портрет: основные виды и функции

Литературный портрет: основные виды и функции

Портрет в литературе — это целостная характеристика каждого отдельно взятого персонажа. С помощью портрета героя в литературе писатель показывает личное отношение к персонажу.

Портрет в литературе — это целостная характеристика каждого отдельно взятого персонажа. Автор описывает особенности внешности, манеры поведения, привычки и образ жизни героя, чтобы дать читателям представление о человеке, его внутреннем мире, отношениях с другими людьми. С помощью портрета героя в литературе писатель также показывает свое личное отношение к персонажу.

Роль портрета в литературе

Без словесного изображения героя невозможно создать полноценное литературное произведение. С помощью портрета автор может:

- показать читателю положительные или отрицательные качества персонажа;

- продемонстрировать социальное и финансовое положение героя;

- описать мировоззрение человека;

- раскрыть внутренний конфликт героя, если у него противоречивая натура;

- продемонстрировать конфликт персонажа с другими людьми, акцентировать внимание на контрасте между ними;

- передать внутренние переживания, страхи, показать мечты и стремления героя;

- выразить симпатию или отвращение к отрицательному персонажу;

- показать, как и почему герой меняется в лучшую или худшую сторону на протяжении произведения.

Художественные характеристики не всегда сопровождаются авторскими комментариями. Иногда писатель предпочитает, чтобы читатель сам сделал выводы об описанном персонаже. Именно поэтому во время чтения нужно уделять портрету особое внимание.

Виды портретов в литературе

Черты внешности и внутренний мир персонажа могут описываться по-разному в зависимости от жанра и авторского стиля, целей, которые поставил перед собой писатель. Рассмотрим наиболее распространенные виды портретов в литературе с примерами из классических произведений.

Психологический портрет

Психологический портрет — это не просто описание внешности героя, а изображение его особенностей внутреннего мира с помощью внешних черт. Выделяют 2 основных типа психологического портрета в литературе:

- Портрет-соответствие. Психологическая характеристика очевидна, так как внешние данные и внутренний мир героя полностью соотносятся.

- Портрет-контраст. Внешний облик персонажа полностью противоположен его внутреннему миру.

Эталоном единства внутреннего мира и внешности персонажа является облик Печорина из романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Писатель делает акцент на неоднозначности образа. Даже не совсем понятно, сколько ему лет. Описание героя начинается с таких слов: «был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам», а затем: «…среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение…». Вот как Григорий сам себя описывает: «…все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен». Складывается ощущение, что перед нами — привлекательный и бесстрашный мужчина, но иногда он чувствует себя слабым, словно ребенок. Внешность Печорина и его мысли, поступки наглядно показывают противоречивость натуры. Офицер — человек неплохой, но все ему в жизни скучно, и по его вине страдают окружающие люди.

Контрастный портрет для создания образа литературного героя использовал Александр Пушкин в романе «Евгений Онегин». Вспомним 8 главу произведения: «Но ей ничто не изменило: в ней сохранился тот же тон… у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она». Тут Татьяна напоминает неподвижную статую, в которой совершенно нет никаких чувств. Но в финале девушка рыдает над письмом Онегина, что раскрывает ее подлинные эмоции. Такой резкий контраст между напускным равнодушием и приливом чувств показывает, сколько на самом деле пережила страданий Татьяна, что у нее нежная и ранимая натура.

Лейтмотивный портрет

В литературных произведениях по типу локализации портретные характеристики могут быть экспозиционными и лейтмотивными. Первые более распространены, и представляют собой описание персонажа с первых строк его появления в произведении. В свою очередь, в лейтмотивном варианте герой изображается понемногу на протяжении всего произведения. Кроме того, писатель может акцентировать внимание на одних и тех же деталях несколько раз, чтобы они прочно ассоциировались у читателя с описанным персонажем.

Яркий пример лейтмотивного литературного портрета — это многие произведения Льва Толстого. В романе-эпопее «Война и мир» автор регулярно упоминает о лучистых глазах княжны Марьи, подчеркивая ее красоту, немного большеватом рте Наташи, обаятельной и живой, любознательной девушки.

С помощью лейтмотивного портрета героя автор также описывает его становление личности на протяжении всего времени действия произведения, подчеркивает его изменения в лучшую или худшую сторону. Читатель понимает, что происходит не только с внешним обликом, но и с внутренним миром персонажа.

Экспозиционный портрет

Экспозиционный портрет — это подробное изображение внешности героя в художественном произведении при первом его появлении. Зачастую писатели акцентируют внимание на тех деталях в облике персонажа, которые выдают в нем представителя конкретного социального слоя. Кроме того, могут упоминаться особенности телосложения, жестов, мимики, стиля одежды и т. д.

Экспозиционное изображения внешности часто встречается у представителей «натуральной школы» середины XIX века. Авторы в деталях описывали мелких чиновников, купцов и т. д., чтобы в целом отразить перед читателями особенности социальной группы, к которой принадлежит герой. Экспозиционное описание портрета характерно больше для писателей-реалистов.

К примеру экспозиционного портрета стоит отнести описание Обломова — персонажа одноименного произведения Ивана Гончарова. С первых строк видим следующие детали описания внешности героя:

- «среднего роста, приятной наружности»;

- «с отсутствием сосредоточенности в чертах лица»;

- «с лица беспечность переходила в позы всего тела»;

- «мягкость… была выражением лица… души»;

- «цвет лица… безразличный».

Из данного описания складывается ощущение, что автор говорит о вроде бы и привлекательном мужчине в самом расцвете сил, но он весь какой-то мягкий, неповоротливый, ни к чему не стремится и ничего не хочет. Обломов инфантилен и не имеет никаких жизненный целей. В дальнейшем такая «ленивая» внешность персонажа подкрепляется фактами, доказывающими безвольность характера молодого человека.

Идеализирующий портрет

Идеализирующее описание внешности персонажа использовались, начиная со времен фольклора и заканчивая началом XIX века, когда популярность приобрели романтические произведения. Как правило, такие портреты литературных героев чаще всего встречались в высоком жанре, то есть одах, героических поэмах, трагедиях и т. п. Подобные произведения отражали исторические события, образ жизни правителей и храбрых воинов, героев мифологии, так что писателям было важно акцентировать внимание именно на положительных чертах персонажей.

К примерам идеализирующего портрета в русской литературе можно отнести «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Михаила Лермонтова. Вот как описывается образ красавицы Алены Дмитревны: «.ходит плавно — будто лебедушка… молвит слово — соловей поет… как заря на небе божием».

Гротескный портрет

Гротескный портрет литературного героя часто встречается в произведениях комедийно-фарсового характера. Отличительная черта такого описания внешности состоит в том, что внимание акцентируется не на духовном, а на материальном начале в персонаже. Как правило, в сатирическом портрете человеческое тело подается гротескно, то есть с чрезмерным преувеличением, причудливо комически и нереалистично. Образ персонажа лишен общепринятых идеалов (стройной фигуры, привлекательного выражения глаз, правильных черт лица и т. д.). Часто встречаются слишком большие щеки, носы, животы, преподнесенные словно карикатурно.

Яркий пример гротескного портретного описания — произведение «Дикий помещик» Михаила Салтыкова-Щедрина. Видим уже с первых строк: «И был тот помещик глупый, читал газету „Весть“ и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое». С помощью такого гротескного описания внешности героя автор подчеркивает его внутренние черты. Складывается ощущение, что персонаж не только глуп, но и ленив, не привык к тяжелой работе, предпочитает вести праздную жизнь, наполненную приземленными удовольствиями.

Характеристики персонажей также могут подаваться с помощью приема гротескного параллелизма. Такая черта присуща многим произведениям Николая Гоголя, который постоянно использовал сравнения, размывающие границы между предметами. За счет такого приема эти объекты словно «превращались» друг в друга. Множество подобных описаний присутствует в романе «Мертвые души». Например: «Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета» и далее: «они влетели… чтобы только показать себя». Такое необычное портретное описание ассоциирует «жесты» мух с «жестами» мужчин, присутствующих на балу. Складывается ощущение, что это уже не насекомые оказались на балу, чтобы «показать себя», а сами гости явились на званый вечер с этой целью.

Как описать внешность персонажа

Чтобы создать правильный и четкий портрет в любых произведениях литературы, недостаточно просто описать его отдельные черты внешности и характера. Задача автора — создать цельный и правдоподобный образ, который вызывает у читателя чувства: симпатию, сострадание, восхищение, гнев, эмпатию и т. д.

Опытные авторы используют следующие приемы для создания образа героя:

-

Разные варианты введения портретных характеристик. Можно описать персонажа сразу, как только он появляется в произведении, или динамично — открывая новые черты по ходу событий. Второй вариант более абстрактен, но он лучше пробуждает воображение читателя. Кроме того, в процессе чтения человек не забывает важные детали.

-

Длинные и краткие описания. Первый вариант охватывает не только внешность, но и образ жизни героя, его социальный статус, таланты и т. д. Краткие описания должны быть более яркими, в них нужно делать акцент на самых запоминающихся деталях. Можно использовать цепкие сравнения и метафоры.

-

Отражение и фотография персонажа. В первом случае портретная характеристика дается словно от первого лица: герой не просто рассматривает себя в зеркало и называет определенные черты, а показывает отношение к самому себе. Задолго до появления персонажа в произведении можно ввести в сюжет его фотографию, чтобы создать интригу для читателя.

-

Противопоставление обликов. Например, описывая братьев, которые враждуют между собой, для усиления эффекта контакта можно рассказать об их совершенно непохожих чертах. Таким образом, читатель словно ощутит пропасть между героями.

-

Цели. У любого героя, как и у обычного человека, есть свой смысл в жизни. Он может желать славы, любви, профессиональной реализации, мира во всем мире или, напротив, мести, страданий других людей, незаконного обогащения. Покажите читателям, к чему на самом деле стремится персонаж, насколько важна для него поставленная цель.

-

Привычки. Чтобы сделать портрет в литературе живым и естественным, можно наделить героя определенными привычками. Например, у него есть традиция пить кофе в определенном месте, перешагивать трещинки на асфальте, загадывать желание в 22:22, представлять себя героем фильма во время прогулок по городу.

-

Страхи и переживания. Чаще всего люди боятся быть отвергнутыми, непонятыми, оказаться неудачниками, упасть в глазах близких. Покажите слабости своего героя, чтобы он выглядел естественно. Возможно, читатели найдут что-то общее между ним и собой.

Зависимость портрета от жанра

В зависимости от жанра литературного произведения могут использоваться разные способы создания портрета:

-

Фольклор. На начальных стадиях становления литературы личностному началу практически не уделялось внимания. Герои сказок имели весьма абстрактное описание, например, девицы «красные», а богатыри «могучие».

-

Древнерусская литература. Применялись обобщенно-абстрактные описания персонажей, которые показывали их социальный статус. Внутренний мир также не раскрывался.

-

Классицизм. Использовались идеализирующие портреты и облики героев низкого происхождения. Таким образом, в классицизме присутствовали резкие контрасты, только «черное» и «белое», без особого внимания к характеру персонажей, мотивам их поступков.

-

Сентиментализм. Писатели уделяли внимание портретам, в которых уже читается психология: читатели должны были видеть в персонаже чувствительную и ранимую душу.

-

Романтизм. Романтический герой обычно изображался, как яркая, независимая и исключительная личность, готовая на все ради поставленной цели. В таких портретах нет места обыденности и стереотипности. Определенные черты могли преувеличиваться и становиться даже фантастическими.

-

Реализм. В таких произведениях внешность героя уже перекликается с внутренними чертами. Писатели полностью раскрывают индивидуальность персонажа.

Таким образом, портрет в художественном произведении — это не просто описание внешних данных и стиля одежды персонажа. Главная цель такого литературного образа — помочь читателю глубже понять героя, разобраться в его внутреннем мире и поступках, определить авторский замысел. При этом положительный персонаж не всегда обладает привлекательной наружностью. Играя на контрастах между внешним видом и характером героя, писатель может усилить эмоции читателя, помочь ему сделать важные выводы из произведения.

Была ли данная статья полезна для Вас?

Другие статьи в нашем блоге:

Психологический портрет героя

—Максим, что необходимо знать, чтобы сформировать психологический портрет героев или персонажа книги?

-В первую очередь необходимо знать, кто будет повествовать о главном герое и других персонажах — автор от третьего лица, либо сам герой от первого. Потому что одно дело, когда характер формирует автор произведения, а другое — герой рассказывает о себе и про себя самостоятельно. Третье лицо не обязательно должно быть субъективным, оно может иметь собственную точку зрения на всех персонажей книги и преподносить каждого исключительно под своим углом, где-то прибегая к иронии, а где-то к скепсису и критике. Что касается первого лица, то тут чистой воды субъективная позиция, а значит читатель воспринимает главного героя таким, каким он себя преподносит. От этого формируется наше мнение и вместе с тем в нашем воображении проявляется предварительная картинка относительно психологического портрета.

Теперь о самом портрете главного героя.

Пойдем от простого к сложному. Кто он? Мальчик или девочка? Мужчина преклонных лет или женщина в расцвете сил? Возраст, предпочтения. Место проживания, национальность — страна, область, город, район. Семейное положение — холост, замужем, разведен и т.д. Можно упомянуть про количество детей или внуков, либо их отсутствия по каким-либо убеждениям. Не забываем рассказать про статус в обществе, заработок, место работы или учеба, а также про основной род занятий — это действительно важно для портрета.

Можно описать, как проходит его обычный день, с кем встречается, а кого, напротив, старается избегать, отсюда формируется круг общения главного героя, где мы параллельно знакомимся и с другими персонажами книги. Какие мероприятия предпочитает посещать — концерты, кинотеатры, кальянные, стриптиз-бары, чайные церемонии, службы в храмах и т.д. Физическое здоровье: занимается ли спортом, ЗОЖник, либо пристрастился к алкоголю, сигаретам, наркотикам, здесь же можно упомянуть о сопутствующих болезнях (кашель, бессонница). Любит ли путешествовать? Принадлежит ли к какой-то тусовке, общественной или политической партии, футбольному клубу, религиозной общине? Пожалуй, это самые простые вещи, которые мы можем предоставить читателю для первоначальной картинки.

Теперь поговорим о более сложных вещах, которые покажут нам более глубинный уровень развития главного героя.

Например, отношение к противоположному полу или любви? Верит ли в любовь с первого взгляда? Считает ли ОНА всех мужиков козлами, либо влюбляется в первого встречного? Считает ли ОН, что всех девушек можно купить, либо в каждой находит что-то ценное? Сексуальное предпочтение или полное отсутствие интереса к сексу. Какое у героя прошлое — детство, юность, отрочество. Детские обиды и травмы — утрата любимого человека, родных, друзей, близких. Отношение к настоящему, верит ли в будущее или пессимист по жизни. Как справляется с жизненными трудностями, как выходит из проблем, есть ли у героя свойства бежать от себя.

Увлекается ли каким-то практиками, связанными с личностным и духовным ростом, обладает ли свойством к самоанализу, старается ли сделать из себя лучшую версию. Цели в жизни (амбиции), либо отсутствие таковых — к чему стремится, отношение к деньгам, карьере, бизнесу, собственным творениям, если речь идет от творчестве. Думаю, теперь можно переходить на более сложный уровень формирования психологического портрета героя.

Как главный герой относится к случайностям и видит ли он закономерность в происходящих с ним событиях. Способен ли понимать последствия своих поступков, либо летит по бездорожью без оглядки. В какой точке своего развития находится наш персонаж, какое имеет отношение к окружающим, прислушивается ли к их мнению, либо имеет свой непоколебимый взгляд. Можно здесь уделить внимание психологическим проблемам персонажа, например, его неврозам, фобиям, страхам, предубеждениям, либо сложная форма, типа шизофрения или биполярное расстройство. Прорабатывает ли он эти моменты с кем-то, например, с психологом (психиатром).

Насколько его взгляд на самого себя расходится с тем, что о нем думают окружающие. Насколько далеко зашел его внутриличностный конфликт («быть или не быть», смысл жизни). Насколько поступки главного героя становятся спонтанными и необдуманными? Какие здравыми или безумными идеями руководствуется при принятии решений. Имеет ли проблемы с законом. Также здесь поднимаются вопросы призвания и предназначения в жизни, насколько герои следуют «пути сердца», либо они подвержены чужим идеалам, отсюда и соответствующий образ жизни.

Пожалуй, наличие всего вышеперечисленного и способно сформировать портрет героя. Если Вам нужна в этом помощь, обращайтесь, поработаем над психологическими характеристиками персонажей вместе!

Читайте Далее = Вопросы к главному герою книги =

В материале представлены кадры из фильма «Блудливая Калифорния» от режиссера Адама Бернштейна

TAGS

МБОУ « Ириклинская средняя общеобразовательная школа»

Конкурсная работа обучающейся 10 класса Маметьевой Ангелины.

Куратор: Воротилина Татьяна Ивановна

Психологический портрет героя.

(На примере произведения А. И. Солженицына «Матренин двор»)

План.

-

Психологизм в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор».

-

Психологический портрет главной героини.

-

Матрена выражает все, что есть в человеке надприродного исторического.

-

Быть личностью, как Матрена, значит иметь активную жизненную позицию.

-

Самоактуализация Матрены.

-

Заключение.

Литература.

Введение.

Ход истории представляет собой тернистый путь-это взлеты и падения, войны и годы мирного труда. Особенно трудными считаются годы на смене столетий, годы перепутья и смуты.

Многие люди не видят смысла жизни, нервозны, раздражительны, нуждаются в поддержке и помощи. Кто поможет и поддержит? Даст совет и успокоит? А. И. Солженицын своей жизнью, творчеством, ярким блеском своей личности попытался дать ответы на эти вопросы: «… это — праведники, мы их видели, удивлялись, пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают,-и тут же погружались опять на нашу обреченную глубину. Мы брели кто по щиколотку, кто по колено, кто по пояс, кто по горло… а кто и вовсе погружался, лишь редкими пузырьками сохранившейся души еще напоминая о себе на поверхности».

Образ праведника являет читателю автор в образе Матрены Васильевны. Это образ-символ, который появился как укрупненный образ старухи из захолустья, живущей в нужде, с кошкой и козой, среди обид от родни; Матрена Васильевна наделена особыми качествами, отличающими ее от окружающих.

Автор обозначил в ее образе некую меру праведности, возрастающую в таких людях и недоступную другим.

Цель работы.

Целью работы является теоретическое обоснование проблемы психологизма произведения А. И. Солженицына «Матренин двор».

Задачи работы:

— доказать психологизм рассказа;

— выявить средства и приемы изображения психологизма в данном произведении;

— определить особенности психологического изображения героини;

— составить психологический портрет героини произведения А. И. Солженицына.

Практическая значимость.

Составленный психологический портрет Матрены Васильевны (по произведению А. И. Солженицына «Матренин двор») дает возможность понять сущность характера человека-праведника, что во многом, облегчит общение с таким типом людей; дает возможность более бережного отношения к праведникам, их приумножение и почитание.

1.Психологизм в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор».

Когда мы говорим, что в произведении «Матренин двор» складывается психологический стиль, мы имеем в виду, что психологизм становится в этом произведении важнейшим художественным свойством, определяющим его эстетическое своеобразие. Задаче глубокого освоения и воспроизведения внутреннего мира начинают подчинятся приемы и способы изображения человека, все художественные средства, находящиеся в распоряжении писателя. Психологический стиль требует применения особых художественных приемов, особой организации. Мы можем говорить, что психологизм-это принцип организации элементов художественной формы, при котором изобразительные средства направлены в основном на раскрытие душевной жизни героини в ее многообразных проявлениях.

Посмотрим, какими же приемами и способами пользуется для этой цели А. И. Солженицын. При этом для наглядности сопоставим психологический стиль с противоположной ему, непсихологической манерой письма, при которой элементы формы воссоздают прежде всего внешнюю сторону жизни Матрены Васильевны, происходящие с ней события и т. п.

В общем виде изменение организации художественной формы при психологизме по сравнению с непсихологическим принципом письма состоит в изменении отношений между теми ее элементами, которые так или иначе изображают внешнее бытие (наружность Матрены, ее действия и поступки, обстановку действия и пр.), и теми, которые призваны воспроизводить внутренний мир героини. Естественно, что соотношение между этими двумя группами элементов меняется в пользу последних. Такой процесс происходит на всех уровнях художественной формы. В частности, с полной очевидностью он проявляется в сфере предметной изобразительности. То, что психологизм требует даже количественного увеличения деталей, характеризующих внутренний мир героини (подробности мыслительного процесса, нюансы чувств, эмоций, «разложения на составляющие» волевых импульсов и т. п.), и, соответственно, относительного уменьшения внешних деталей-это вполне ясно и не нуждается ни в комментариях, ни в примерах. Но меняется не только количественное соотношение внутренних и внешних деталей — меняются и более глубокие связи между ними, меняется их иерархия.

Психологизм же, заставляет внешние детали работать на изображение внутреннего мира. Внешние детали и в психологизме сохраняют, конечно, свою функцию непосредственно воспроизводить жизненную характерность, непосредственно выражать художественное содержание. Но они приобретают и другую важнейшую функцию — сопровождать и обрамлять психологические процессы. Предметы и события входят в поток размышлений героев, стимулируют мысль, воспринимаются и эмоционально переживаются. Как ни важна, например, с точки зрения сюжета осознание порчи Матрены для нее самой и для деревни, пожалуй, наиболее существенная его функция – служить эмоциональным материалом для Матрены. Воспоминание не только прямо вызывает у Матрены поток мыслей и переживаний, оно еще вспомнится ей позже, в ряду других, столь же бессмысленных, как ей кажется, событий; всплывет оно и в одном из ключевых внутренних монологов, где ставятся центральные этические вопросы рассказа:

—Порция во мне! – убежденно кивала и сейчас Матрена. – Возили меня к монашке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила – ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась… И шли года, как плыла вода…

Событие или поступок читатель воспринимает уже не просто в их прямом, объективном смысле, а как стимул или итог определенной внутренней, эмоционально-мыслительной работы или как проявление определенного душевного состояния героини, формируют его настроение, влияют на особенности мышления – иногда прямо, иногда очень опосредованно и косвенно. Так, внешние обстоятельства жизни Матрены детали ее быта, жилья, одежды и пр., конечно, имеют значение и сами по себе, как воспроизведение характерных черт жизни бедной крестьянки. Но еще большее значение они имеют в психологическом плане: ими во многом обусловлен образ мышления Матрены.

Внешняя деталь может сама по себе, без соотнесения и взаимодействия с внутренним миром героини, вообще ничего не значить, не иметь самостоятельного смысла – явление, совершенно невозможное для непсихологического стиля. Так, старый, серый, изгнивающий дом приобретает для читателя художественный смысл – центр Дома, центр Вселенной. Становясь впечатлением Матрены, одним из ключевых моментов в ее размышлениях и переживаниях, эта внешняя деталь приобретает художественный смысл. Другие художественные детали тоже важны для понимания характера главной героини. Одна из них обыгрываемая рассказчиком, — любимые Матренины фикусы, что «заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой». Те самые фикусы, что спасла однажды Матрена при пожаре, не думая о скудном нажитом добре. «Испуганной толпой» замерли фикусы в ту странную ночь, а потом навсегда были вынесены из избы…» О многом может поведать лишь одна художественная деталь.

Внешние детали могут не прямо входить в процесс внутренней жизни героев, а лишь косвенно соотноситься с ним. Очень часто такое соотнесение наблюдается при использовании пейзажа в системе психологического письма, когда настроение персонажа соответствует тому или иному состоянию природы или, наоборот, контрастирует с ним. Но в произведении «Матренин двор» А. И. Солженицын, описывая местоположение, природный ландшафт, поселение главной героини смог соотнести «торфяные низины» и «беспорядочно разбросанных домов» с душевным состоянием Матрены.

В общем, мы можем без преувеличения сказать, что в системе психологизма практически любая внешняя деталь так или иначе соотносится с внутренними процессами, так или иначе служит целям психологического изображения. Появление абсолютно непсихологической детали для психологического стиля – явление почти невозможное.

Сказанное относится и к тем художественным деталям, с помощью которых показываются внешние проявления внутренней жизни Матрены (мимика, пластика, жестикуляция, речь на слушателя, физиологические изменения, и т. п.). Воспроизведение внешних проявлений переживания – одна из древнейших форм освоения внутреннего мира, но в системе непсихологического письма она способна дать лишь самый схематичный и поверхностный рисунок душевного состояния, в психологическом же стиле подробности внешнего поведения, мимика, жестикуляция становятся равноправной и весьма продуктивной формой глубокого психологического анализа.

Почему это происходит? Во-первых, внешняя деталь теряет свое монопольное положение в системе средств психологического изображения. Это уже не единственная и даже не главная его форма, как в непсихологических стилях, а одна из многих, причем не самая главная: ведущее место занимает внутренний монолог и авторское повествование о скрытых душевных процессах. Писатель всегда имеет возможность прокомментировать психологическую деталь, разъяснить ее смысл. Вот как развернуто раскрывает, например, А. И. Солженицын «удовольствие в глазах» Матрены, перерастающее в улыбку.

Во-вторых, освоенная литературой индивидуализация психологических состояний приводит к тому, что их внешнее выражение также теряет стереотипность, становится уникальным и неповторимым. Своим для каждого человека и для каждого оттенка состояния. Одно дело, когда литература изображает одинаковые для всех и потому схематичные проявления чувств, эмоций и не идет дальше, и совсем другое – когда изображается, скажем, тщательно индивидуализированный внешний штрих, например, свое недовольство, несогласие с собеседником Матрена выражала неодобрительным вздохом и нахмуренностью бровей.

Внешние детали используются лишь как один из видов психологического изображения – прежде всего потому. Что далеко не все в душе человека вообще может найти выражение в его поведении, произвольных или непроизвольных движениях, мимике и т. п. Такие моменты внутренней жизни, как интуиция, догадка, подавляемые волевые импульсы, ассоциации, воспоминания, не могут быть изображены через внешнее выражение.

Постепенно сложность психологического мира Матрены писатель усложняет и изображение связи внешнего с внутренним. По одним только внешним признакам практически нельзя определить, что происходит в душе героя, так как эти признаки неоднозначны, могут быть по-разному истолкованы. А. И. Солженицын часто использует несоответствие между внешним и внутренним состоянием героини, своеобразный художественный прием, усиливающий остроту положения или напряженность внутреннего состояния героини, оттеняющий какие-то особенности ее внутреннего мира.

Разговор о различного рода внешних психологических деталях, приводит к мысли сказать и о такой форме психологического изображения, как портрет. В широком литературоведческом обиходе существует тенденция называть любое портретное описание психологическим – на том основании, что оно раскрывает определенные черты характера, психологии человека. По-видимому, всякий портрет характеристичен, но не всякий психологичен. Поэтому нам представляется необходимым отделить собственно психологический портрет от других разновидностей портретного описания. Например, писатель не дает подробного, конкретного описания Матрены, как например, описывает внешность Фадея:

«…высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрена выставила ему на середину комнаты, к печке – «голландке». Все лицо его обегали густые, черные волосы, почти не тронутые сединой, с черной окладистой бородой сливались усы густые черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени; и еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достойность». Лишь одна портретная деталь постоянно подчеркивалась автором – «лучезарная», «добрая», извивающаяся улыбка Матрены. Тем не менее к концу рассказа читателю представляется весь облик героини.

А вот противоположный пример – А. И. Солженицын говорит о Матрене: «…в остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне желтым, больным. И по глазам замутненным можно было видеть что болезнь измотала ее». Здесь мы можем по чертам героини судить о ее психологическом состоянии, это – психологический портрет в строгом смысле слова. Так, в нашем примере портретный штрих окружен воспроизведением мыслей Матрены и их психологический смысл.

Таким образом, психологический и непсихологический портреты входят в разные стилевые микросистемы.

В психологических стилях мы находим богатую систему повествовательно-композиционных форм, с помощью которых осуществляется изображение различных сторон внутреннего мира, разных душевных состояний. Прежде всего отметим значительную роль, которую играет психологическое повествование от третьего лица. Повествование, которое ведется «нейтральным», «посторонним» рассказчиком, обладает рядом преимуществ в изображении внутреннего мира, хотя в научной литературе часто можно встретить противоположное утверждение, согласно которому более органичной формой психологизма является повествование от первого лица. Посмотрим, что же дает нейтральное повествование со стороны в плане изображения внутреннего мира.

Во-первых, оно ориентировано прежде всего на такую форму психологического анализа, как авторское повествование о мыслях и чувствах героини. Это именно та художественная форма, которая позволяет автору без всяких ограничений вводить читателя во внутренний мир персонажа и показывать его наиболее подробно и глубоко. Для автора нет тайн в душе героя – он знает о нем все, может проследить детально внутренние процессы, объяснить причинно-следственную связь между впечатлениями, мыслями, переживаниями, как, например,

— Притесняют меня, Игнатич, — жаловалась она мне после таких бесплодных проходок – иззаботилась я.

Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил: у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа – работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картовь, или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетеным кузовом – по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланялась, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрена уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой.

Во-вторых, повествование от третьего лица наиболее свободно обращается с художественным временем, оно может подолгу останавливаться на анализе скоротечных психологических состояний и очень кратко информировать о длительных событиях, имеющих в произведении, например, характер сюжетных связок. Это дает возможность повышать удельный вес психологического изображения в общей системе повествования, переключать интерес с подробностей события на подробности чувства. Кроме того, психологическое изображение в этих условиях может достигать небывалой детализации и исчерпывающей полноты: психологического состояния, которое длится минуты, а то и секунды, может растягиваться в повествовании о нем на несколько страниц. Едва ли не самый яркий пример тому, приход Фадея к Игнатичу, после которого долго переживала Матрена:

— И долгий вечер прошел – Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постукивание ходиков,- Матрена вдруг из темного своего угла мне рассказала…

Большой удельный вес психологизма А. И. Солженицына, его особая динамичность, напряженность и важность с содержательной точки зрения, с одной стороны, и способность читателя самостоятельно анализировать внутренний мир личности, как реальной, так и вымышленной,- с другой, создает в произведении особую атмосферу, насыщенную психологизмом. Это выразилось в том, что писатель мог использовать прием умолчания о процессах внутренней жизни и эмоциональном состоянии героини, заставляя читателя самого производить психологический анализ, намекая на то, что внутренний мир героини, хотя он прямо и не изображается, все-таки достаточно богат и заслуживает внимания. Возникает парадоксальная на первый взгляд ситуация: образ строится психологически, но в иные моменты почти без применения собственно психологического изображения. Как, например, в отрывке из разговора Матрены с Игнатичем:

— Доброе утро, Матрена Васильевна!

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались из-за перегородки. Они начинались каким-то низким теплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

— М – м — мм… так же и вам!

И немного погодя:

— А завтрак вам приспе-ел.

Психологическое содержание этих десяти минут читатель подумывает, ему без авторских пояснений понятно, что может переживать в этот момент Матрена.

Как разновидность подтекста, художественного намека, умолчание о скрытых психологических процессах оказывается весьма «выгодным» художественно, поскольку делает изображение внутреннего мира потенциально очень емким. В приведенном примере читатель может представить себе и лихорадочный внутренний монолог, в процессе которого Матрена спешно пытается найти дальнейшую линию поведения и пустоту в мыслях, душевное отупение, вызванное непосильным напряжением и усталостью, и отчаяние, и мысли о посторонних предметах; может представить себе смену этих моментов или их сосуществование.

Таким образом, несмотря на формальное отсутствие психологического изображения в тексте, оно в этот момент как бы продолжает существовать в читательском сознании.

Умолчанию, как приему психологизма приходится очень и очень считаться режиссерами и особенно актерами. При постановке или экранизации они именно в эти моменты становятся истинными соавторами писателя. Поток сценического действия не допускает никаких пробелов и разрывов в эмоциональном рисунке; психологическая интерпретация текста, где формально отсутствует повествование о скрытых процессах, но всей стилевой структурой оно подразумевается, становится обязательной.

Вполне возможно, что такой прием психологического изображения появляется в рассказе «Матренин двор» еще потому, что все возрастающая сложность характера и внутреннего мира человека в конце концов осознается буквально как неисчерпаемая, принципиально не могущая быть понятой в изображенной до конца, во всех деталях. Даже сама героиня не могла разобраться полностью в сложности своего внутреннего мира. Не мог сделать этого и повествователь. Но важно было дать почувствовать эту неисчерпаемую сложность, намекнуть на нее, обозначить в ней все, что возможно.

А. И. Солженицын сознательно оставляет простор читательским домыслам, представляя картину внутреннего мира Матрены не как законченную и абсолютную, а как наиболее вероятную и лишь в некоторых деталях. Именно здесь незаменим психологический анализ от лица другого персонажа или повествователя, не претендующего на абсолютность, а позволяющего дополнять и отчасти даже видоизменять нарисованную им картину. Не случайно обе формы психологического анализа – и от лица персонажа, и с помощью приема умолчания – применялись А. И. Солженицыным

Благодаря этому создается неповторимость, своеобразия психологического стиля, общие приемы и способы психологического изображения, о которых шла речь в этой главе. В соответствии с особенностями проблематики, интересом к характеру героини, А. И. Солженицын по-своему подходит к внутреннему миру человека, раскрывает его с разных сторон. В душевной жизни личности имеется своя эстетическая правда: личность многолика и А. И. Солженицын позволяет нам взглянуть на человека с разных сторон, тем самым – лучше познать закономерности душевной жизни, а через них – закономерности нравственно-философских поисков.

Общее осознание личности.

2.1. Матрена выражает все, что есть в человеке надприродного, исторического.

А. И. Солженицын представляет личность Матрены как осмысление феномена «простого человека» носителя массового сознания, ведь Матрена является читателю жертвой бездушного мира, который сформирован системой. Однако сила характера, умение противостоять трудностям – наиболее яркие черты личности Матрены Васильевны, бедной крестьянки – труженицы их села Тальнова.

Через трагическое событие происходит осознание личности Матрены. Лишь после смерти «выплыл…образ Матрены». В новелле нет подробного, конкретного портретного описания. Лишь одна портретная деталь постоянно подчеркивается – лучезарная, добрая, извиняющаяся улыбка.

«От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, теперь укороченных, — и грел этот отсвет лицо Матрены». Это замечание характеризует Матрену как личность, живущую в ладах со своей совестью.

Заслуживает внимания плавная, певучая, исконно русская речь Матрены, начинающаяся «каким-то низким теплым мурчанием, как у бабушек в сказках». Плавность речи выдает в Матрене жизненную энергетику, большую работу сознания, так как неторопливо говорит человек, четко представляющий, что хочет выразить произнесенными словами, а также человек, размышляющий, желающий поддержать собеседника.

Личностью является человек, у которого есть своя позиция в жизни, к которой он пришел в итоге большой сознательной работы.

Жизненная позиция Матрены проста: жить для ближнего, во всем отказывать себе. Сам автор в статье «Раскаяние и самоограничение» писал: «Есть такие прирожденные ангелы – они как будто невесомы,они скользят как бы поверх этой жижи (насилия, лжи, мифов о счастье), нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами ее поверхности?». Так А. И. Солженицын достаточно точно определяет силу личности Матрены, силу ее духа, умение вознестись над тяготами жизни. Она изображена как святая: «Только грехов у нее было меньше, чем у колченогой кошки. Та – мышей душила». Матрена не от мира сего. Она сознательно не выделяет себя из окружающих, выделяют ее поступки, небанальность чувств. Окружающие осуждают Матрену: «…и нечистоплотная была; и за обзаводом не гналась; и не бережная, и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила, и глупая, помогала чужим людям бесплатно». Несмотря на то, что Матрена малограмотная женщина, простая труженица, она личность любящая и страдающая.

2.2. Быть личностью, как Матрена, значит иметь активную жизненную позицию.

Несмотря на трудную жизнь и на старости лет, Матрена для своей грязно-белой козы то отправлялась на болото накосить травы, то с другими бабами набирала торф для зимней растопки.

«Сердилась Матрена на кого-то невидимого», но зла на колхоз не держала. Более того – но первому же указу шла помогать колхозу, не получая, как и прежде, ничего за работу. Да и любой дальней родственнице или соседке не отказывала в помощи, «без тени зависти» рассказывая потом постояльцу о богатом соседском урожае картошки.

Никогда не была работа ее в тягость, «ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда». И бессовестно пользовались все Матрениным бескорыстием.

Эти черты характеризуют низкую оценку по доминантности, так как она была послушна, послушно следовала за более сильными, подчинялась всем обязанностям.

Однако по стремлению соблюдения моральных требований Матрену можно поставить на полюс высоких значений фактора, так как она была ответственной, обязательной, добросовестной, обладала стойкими моральными принципами, Матрена точна и аккуратна в делах, не нарушала правил и выполняла их даже тогда, когда правила становились пустой формальностью.

Вот этим умело пользуются окружающие Матрену герои, перед которыми она не способна защитить себя. Поэтому она может перенести физическую боль, пережить душевную трагедию. Будучи столь странной для окружающих, Матрена способна заступиться за другого, не бросить в беде. Бедность Матрены смотрит из всех углов, а все же не бросают свою «колченогую кошку», которая составляет все ее богатство. Такая беззащитность, или незащищенность, еще более подчеркивает человеческую, гуманистическую направленность развития характера героини. Сочетание беззащитности и повышенного чувства ответственности, долга, беспокойства сделать что-либо не так, порождает повышенную ранимость Матрены Васильевны, создает определенные трудности при общении с односельчанами. Она испытывает затруднения в том, что не может легко и свободно, как большинство людей, выразить свои чувства и переживания. Из темного угла, тихим голосом, незамысловато, рассказала она Игнатичу о своей любви:

— «…я, Игнатич, …Она уронила это…»

Наконец, сочетание беззащитности и беспокойства порождает в ней страх перед железной дорогой. Но именно поезд, символ враждебного крестьянской жизни мира, цивилизации, расплющит и горницу, и саму Матрену.

Неуютно и холодно Матрене в родном государстве, она одинока внутри большого общества и, что самое страшное, — внутри малого – своей деревни, родных, друзей. Пережив две войны – Германскую и Отечественную, смерть шестерых детей, которые погибали во младенчестве, потерю мужа, Матрена Васильевна сохранила работоспособность, устойчивость к разного рода помехам, осталась выносливой, что подтверждает силу ее нервной системы. Высокая динамичность нервной системы, ее лабильность, подвижность, проявляются в быстром темпе выполнения различных видов работы Матрены, в скорости переключения с одного вида деятельности на другой. Молодая, сильная, красивая, Матрена была из той породы русских крестьянок, «коня на скоку остановила». И такое было: «Раз конь с испугу сани понес в озеро, мужики отскочили, а я, правда, за узду схватила, остановила…» — рассказывает Матрена. И в последний миг своей жизни она кинулась «пособлять мужикам» на переезде – и погибла.

Сила, подвижность, динамичность нервной системы, по мнению Б. М. Теплова и В. Д. Небылицина, формально-динамическую сторону психики человека, которая зависит не от внешних причин, а от природных факторов. Такой характерной формально-динамичной стороной психики Матрены Васильевны объясняется ее жизнь «в запущи», являясь для всех человеком «не от мира сего», а попросту, по А. И. Солженицыну, праведником.

-

-

Самоактуализация Матрены (личности).

-

Несмотря на свое одиночество Матрена была с головой погружена в жизненный поток, ее характеризует живое и бескорыстное переживание жизни.

В ситуации постоянного выбора Матрена избирает всегда его положительную сторону: остается честной, не завидует, не обличается.

В личности Матрены есть стержень, собственное «я», оно прислушивается к велению сердца, всегда открытое для других, отсюда, наверное, и некоторая жертвенность Матрены, желание жить для всех.

Сомнения не знакомы Матрене: «Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. Осамой избе она ничего не сказала».

В доме Матрены в последний раз собрались все родные и знакомые, в чьем окружении прожила она всю свою жизнь. И оказалось, что уходит Матрена из жизни, так никем и не понятая, никем по-человечески не оплаченная.

Смерть Матрены неизбежна и закономерна. Умерла Матрена, а вместе с нею ее Бог, которому она никогда не молилась, но который жил у нее в душе и, наверное, помогал ей в жизни.

По народному мудрая, рассудительная, умеющая ценить добро и красоту, улыбчивая и общительная по нраву, Матрена умела противостоять злу и насилию, сохранив свой «двор».

Но гибнет Матрена – и рушится этот мир: растаскивают по бревнышку ее дом, с жадностью делят ее скромное нажитое.

Личность Матрены есть специфическое человеческое образование, которое производится общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности.

Согласно исследованиям Б. М. Теплова и В. Д. Небылицина, разработавшим идеи дифференциальной психофизиологии, содержательная сторона психики Матрены отличается устойчивыми убеждениями, постоянными интересами, умениями и навыками, приобретенными жизненным опытом.

Так, движение сюжета новеллы направлено на постижение тайны характера главной героини, а, значит, содержательной стороны психики Матрены, которая раскрывается не столько в обыденном, сколько в прошлом. Пережить то, что пришлось пережить Матрене, и остаться человеком бескорыстным, открытым и деликатным, отзывчивым и незлобивым, человеком, не обидевшимся на судьбу и людей, сохранить до старости свою улыбку, позволила Матрене ее психическая содержательность, которой она была наделена в высшей степени.

Личность Матрены есть целеустремленная самоорганизующаяся частица общества, главнейшей функцией которой является осуществление индивидуального способа общественного бытия.

Матрена сохранила доброе расположение духа, чувство радости и жалости к другим «у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа – работать. За четверть века в колхозе поломала спину себе она изрядно: копала, сажала, таскала огромные мешки и бревна, …и все не за деньги – за палочки. За палочки трудодней в замусоленной книжке учетника». Тем не менее, пенсии ей не полагалось, потому что работала она не на заводе, а в колхозе. И факты говорят о терпеливости, умении принять происходящее без изменений, без нервозности и раздражительности, таким образом, особенностями динамики эмоциональных переживаний являются естественность и непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, чуткое, внимательное отношение к окружающим, доброта и мягкосердечие.

Заключение.

В результате работы по проблеме исследования психологического портрета главной героини мною было установлено, что А. И. Солженицын во всем многообразии воспроизводит внутренний мир Матрены Васильевны. Автор использует различные приемы и способы для познания душевной жизни героини, искусно создавая ее психологический портрет, в котором важна каждая внешняя деталь.

В ходе работы использовалась психологическая литература, которая познакомила меня с общим осознанием личности. Так личность Матрены, есть понятие социальное, с активной жизненной позицией, самоорганизующаяся и целеустремленная.

Поэтому перспективу развития работы вижу в дальнейшем изучении материала по проблеме осознания личности главных героев русской классической литературы с целью познания их как личности, имеющей не только художественно-эстетическую ценность, но и психологическую обоснованную.

Литература.

-

Солженицын А. Рассказы. – М; Современник. – 1989.

-

Есин Л. Психологизм русской литературы. – М; 1987.

-

Гришунин М. О Солженицыне. – М; 1982.

-

Македонов А. Столбцы. – Л; 1989.

-

Морозова М. Мысли о литературе. – М; 1988.

-

Психологический словарь. – 3-е изд. – Дрофа, 1998.