#Руководства

- 4 фев 2022

-

0

Как составить индивидуальный учебный план: основные принципы, советы и примеры

Рассказываем про опыт Лицея НИУ ВШЭ, который помогает ученикам выстраивать собственную образовательную траекторию.

Фото: Ratiger / Getty Images

Онлайн-журнал для тех, кто работает или хочет работать в сфере образования. Рассказываем о трендах, теории и полезных практиках.

Из этой статьи вы узнаете:

- допускают ли действующие ФГОСы персонализацию обучения;

- как Лицей НИУ ВШЭ подходит к формированию вариативных учебных планов;

- как составить учебный план с одним или несколькими блоками предметов на выбор, с разными уровнями изучения предмета и форматами;

- почему понятие класса в этих условиях исчезает и что приходит ему на замену;

- каким образом ученики могут корректировать выбранную образовательную траекторию.

Один из главных трендов в образовании — переход от общих, стандартных программ и форматов к индивидуальным траекториям, отвечающим на запросы конкретного ученика. Это явление ещё не стало массовым, и не факт, что станет, однако отдельные школы уже реализуют подобный подход.

Как конструировать индивидуальный учебный план (ИУП) для учеников 9–11 классов с учётом требований ФГОС основного и среднего общего образования, рассказала заместитель директора Лицея НИУ ВШЭ Наталия Копытова. Вебинар, организованный Центром по взаимодействию с регионами НИУ ВШЭ, на котором эксперт поделилась своим опытом, доступен на YouTube.

Заместитель директора Лицея НИУ ВШЭ, кандидат педагогических наук, магистр прикладной математики и информатики.

Фото: НИУ ВШЭ

Персонализацию образовательной траектории ученика во многом определяет разнообразие учебных возможностей, которые перед ним открывает школа. И при создании этих возможностей необходимо определить ценностные ориентиры, которые разделяют и школа, и дети, и родители. В Лицее ВШЭ приняты следующие важные установки:

- Развитие самостоятельности и ответственности. То есть стремление и умение ученика осознанно влиять на собственную жизнь, в частности — на учебную траекторию.

- Принятие разнообразия как нормы. В такой атмосфере учащиеся воспитывают в себе культуру осознанного выбора.

- Обучение на протяжении всей жизни. Это понимание учащимся изменчивости технологий и моделей социальных отношений, а также умение адаптироваться к этим изменениям.

Разумеется, сразу возникает вопрос, в какой степени федеральные государственные образовательные стандарты позволяют индивидуализировать школьное обучение.

На самом деле нормативные документы буквально подталкивают к индивидуализации учебного плана. Так, ФГОСы задают не чёткое количество аудиторных часов по конкретным предметам, а интервалы: от 5058 до 5549 академических часов для средней школы и от 2170 до 2590 часов для старшей. То есть школа сама решает, как распределять учебные часы на те или иные предметы.

Объём обязательной части программы составляет 70% в основном общем образовании (ООО) и 60% в среднем общем образовании (СОО), оставшаяся часть формируется участниками образовательных отношений — то есть предполагается вариативность.

Новый ФГОС ООО, утверждённый 31 мая 2021 года, позволяет в некоторой степени дифференцировать и содержание образования. Он задаёт понятия учебного предмета, учебного курса и учебного модуля, что также можно использовать для включения вариативности. И уже на уровне основной школы у ученика может появиться выбор уровня обучения — базовый или углублённый — по пяти предметам: математике, информатике, физике, химии и биологии.

Итак, нормативная база даёт пространство для построения персональных образовательных траекторий. На примере индивидуальных учебных планов лицеистов ВШЭ рассмотрим, как это можно реализовать на практике.

Учебный план каждого профиля в лицее утверждается на определённый период (как правило, на набор учащихся), и к нему предъявляется ряд требований:

- учебный план должен допускать вариативность;

- содержательные блоки каждого профиля должны соответствовать определённым требованиям;

- учебный план должен обеспечивать преемственность между уровнями образования.

Так как мы рассматриваем персонализацию образовательных траекторий, то сфокусируемся именно на первом аспекте.

В лицее для каждого набора учащихся разрабатывается 12 учебных планов: десять профилей для старшей школы и две специализации для девятого класса. Учебные планы делятся на две категории — монопрофильные, которые нацелены на небольшое количество детей (от 25 до 50) и готовят к поступлению на конкретные образовательные программы вузов, и полипрофильные, которые обладают высокой степенью вариативности, работают на широкий спектр вузовских программ и включают большое количество учеников (от 50 до 350).

Лицей предлагает учащимся выбор:

- учебных предметов и курсов;

- уровня изучения предмета — базовый или углублённый;

- продолжительности обучения предмету. Например, одна группа изучает предмет 68 академических часов в год, а другая — 136 часов. Или одна группа проходит предмет в течение двух полугодий, а другая — в течение четырёх;

- формата обучения;

- языка обучения;

- содержания обучения.

Подробнее остановимся на трёх базовых аспектах, которые уже хорошо отработаны в лицее, — это выбор предметов, базового или углублённого уровня, а также формата обучения.

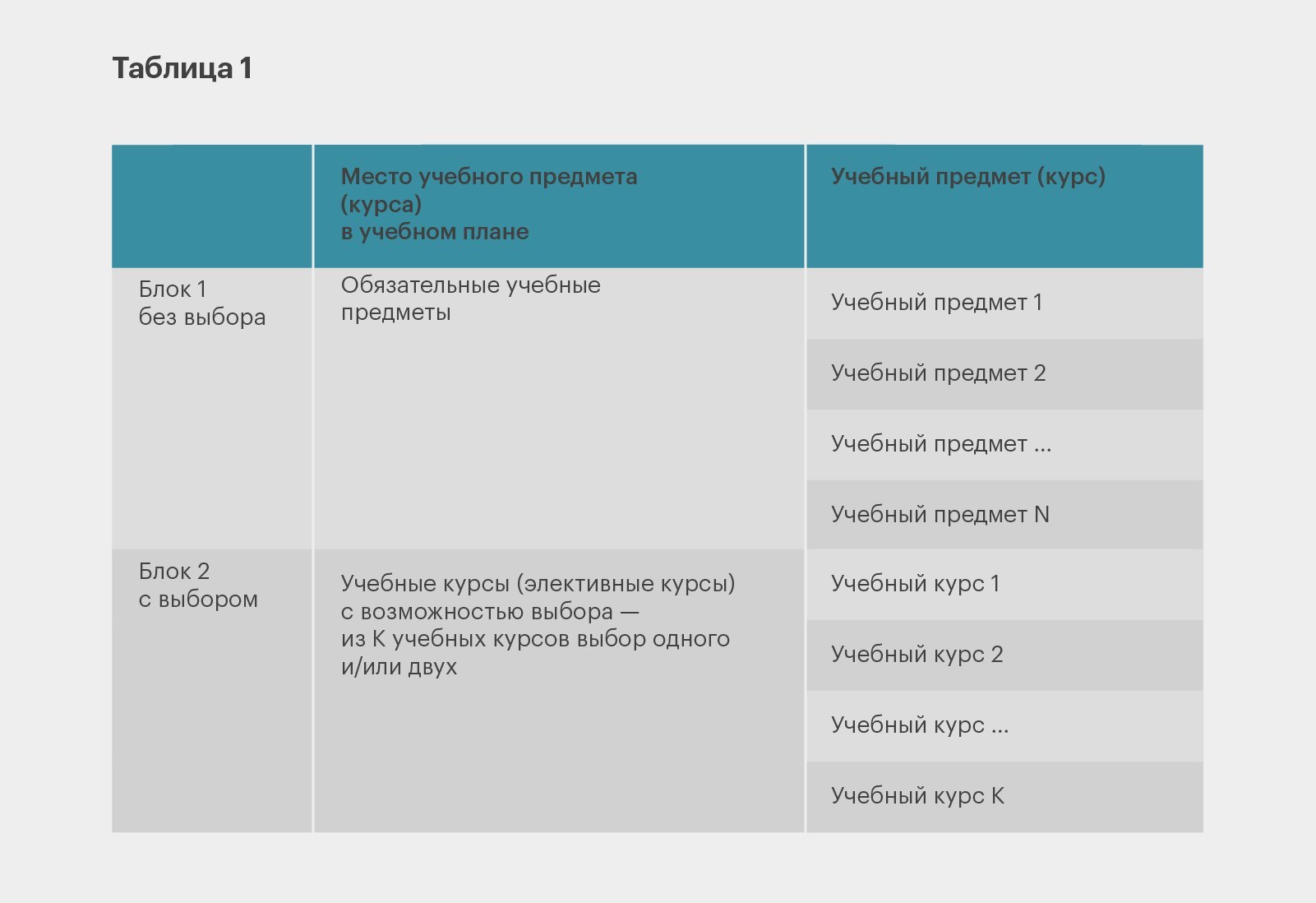

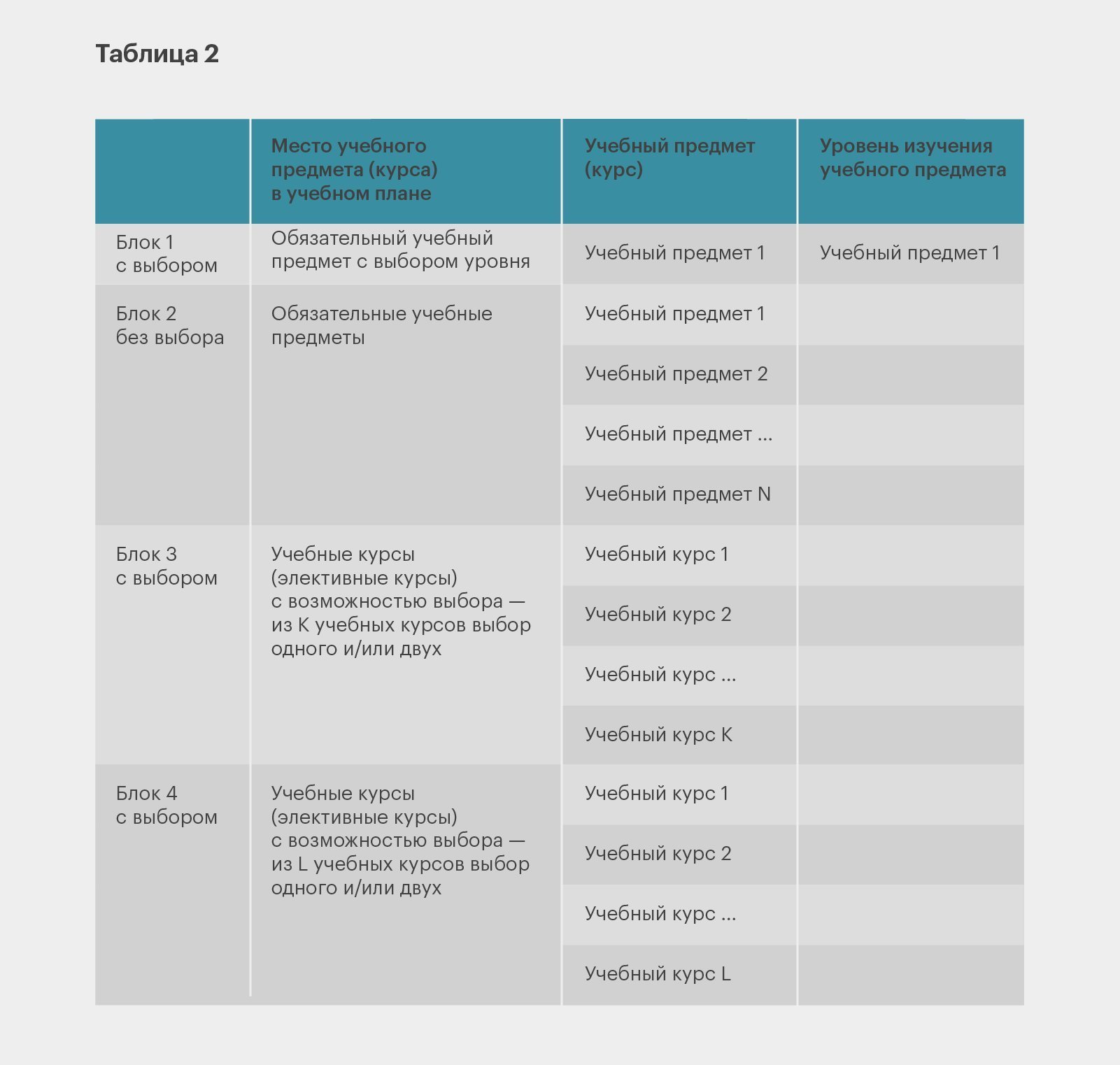

Самый простой вариант — предложить учащимся перечень предметов, из которого они смогут выбрать один для изучения. Чуть сложнее, если дать возможность выбрать два или один либо два предмета. Количество уникальных индивидуальных учебных планов (ИУП) напрямую зависит от количества учебных курсов и числа выбираемых курсов. Например, если в блоке выбора шесть курсов и выбрать предлагается один, то мы получим шесть уникальных учебных планов. Если ученики выбирают два курса из шести, то появляется 15 уникальных ИУП. И в ситуации, когда учащиеся могут выбрать один или два предмета из предложенных, количество уникальных ИУП увеличивается до 21.

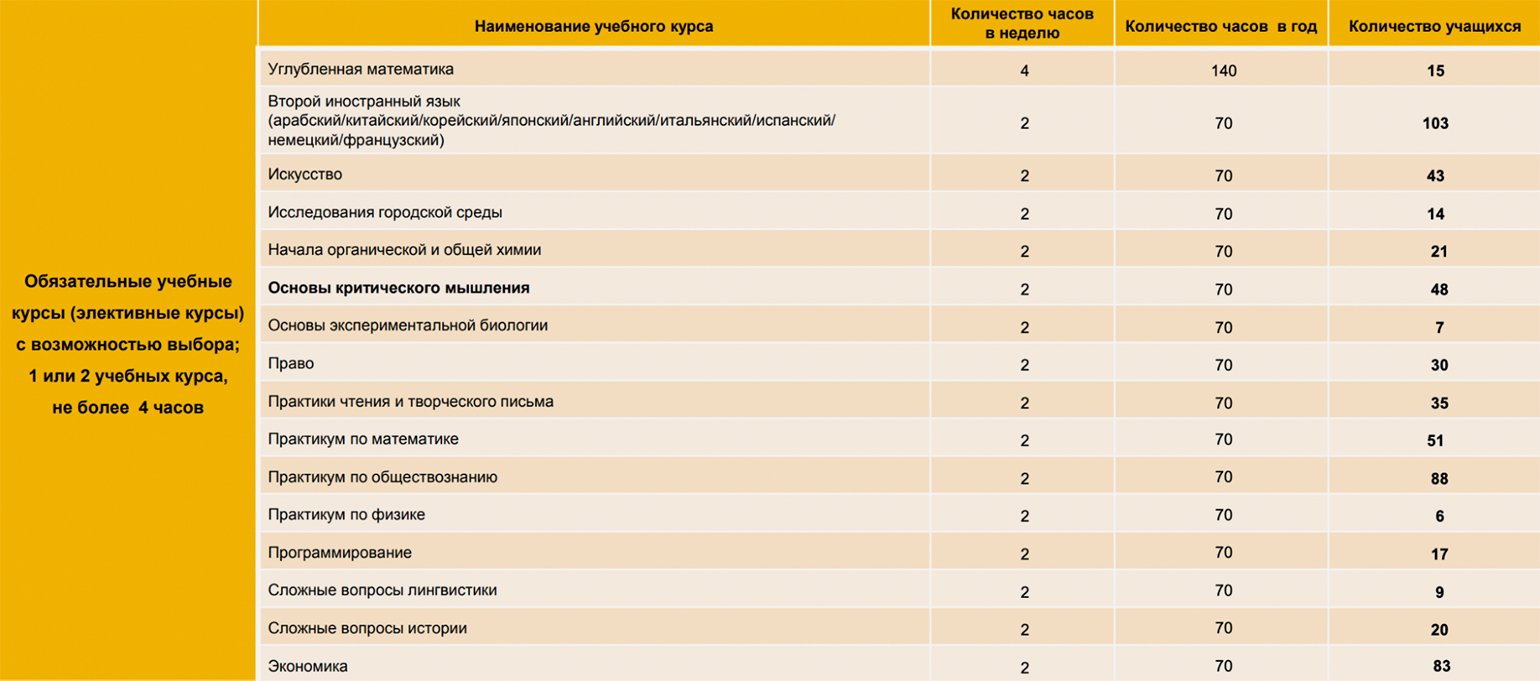

Такой учебный план с выбором предметов в одном блоке в Лицее НИУ ВШЭ реализуется для девятиклассников. Ученикам предлагается блок из 24 элективных курсов, из которых они выбирают один или два. В девятом классе учится около 400 человек, и если подсчитать число возможных вариантов учебных планов, оно превысит количество учащихся.

Следующий шаг к усложнению — увеличение числа выборных блоков. Например, если у нас два блока, в одном два курса на выбор, а в другом — три, и ученик выбирает по одному курсу из каждого блока, то получается шесть вариантов ИУП. Если же предлагаем выбрать из первого блока один предмет, а из второго — один или два, то появляется 12 индивидуальных учебных планов.

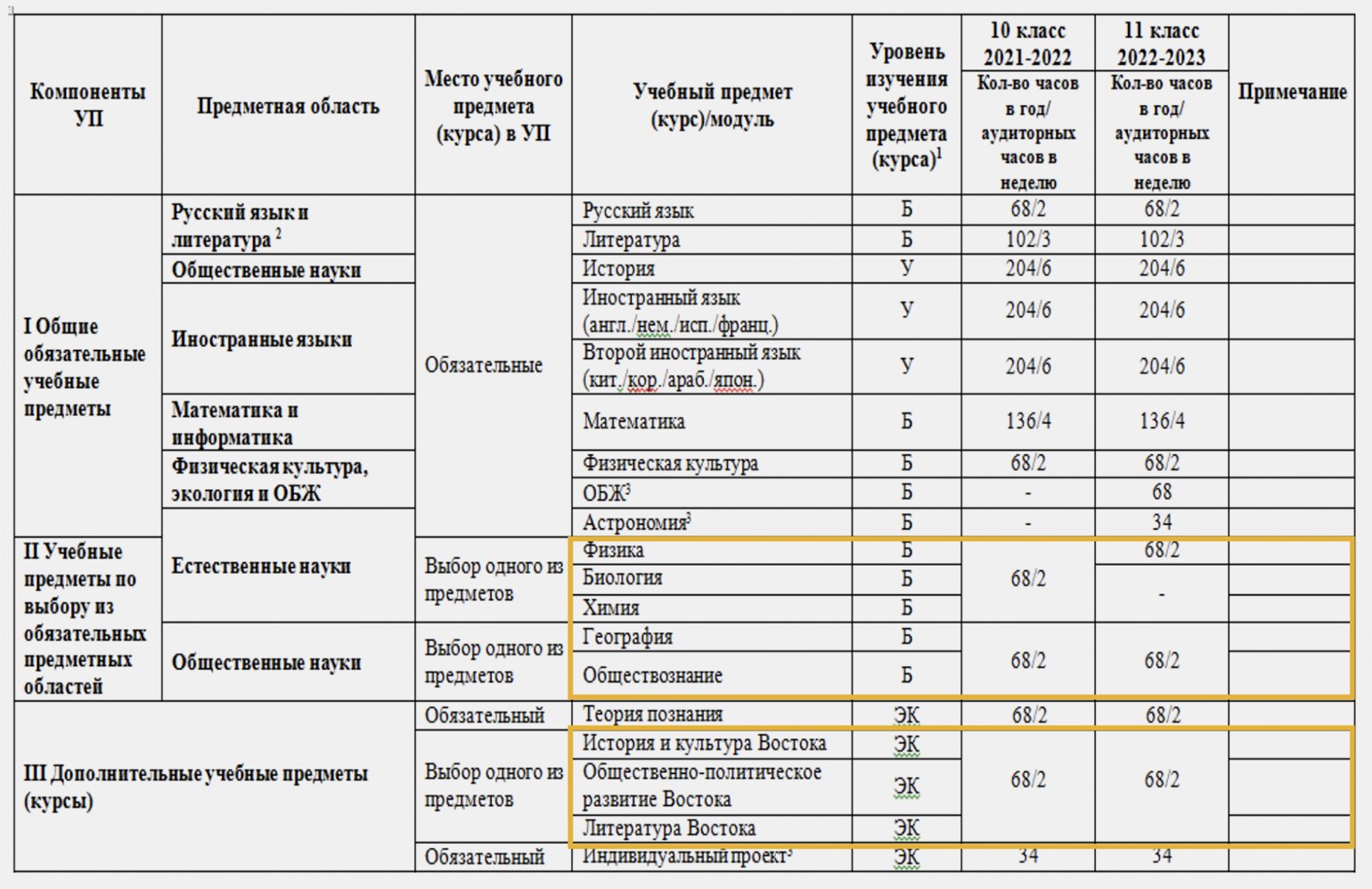

Например, в старших классах лицея есть направление «Востоковедение». Учащиеся на этом профиле выбирают предметы в трёх блоках: один курс из естественных наук (физику, биологию или химию), один из общественных (географию или обществознание), а также один из дополнительных (историю и культуру Востока, общественно-политическое развитие Востока или литературу Востока). На этом направлении обучаются 50 человек, а учебный план профиля предполагает более 80 вариантов ИУП.

Это ещё один подход к созданию вариативного учебного плана, который выглядит достаточно просто, однако может представлять трудности на этапе комплектации групп, включения соответствующих содержательных блоков и составления расписания.

Здесь в Лицее применяют к блокам учебных курсов новый параметр — уровень изучения. Кстати, по такому же принципу к конкретным предметам на выбор можно предлагать количество часов или формат обучения.

Например, добавляется один обязательный предмет с возможностью его изучения на базовом или углублённом уровне и даётся два блока элективных курсов, в одном из которых два предмета, а в другом — три. Если предложить ученикам выбрать по одному курсу из каждого блока, то с учётом выбора уровня изучения обязательного предмета получится 12 ИУП. Если же учащиеся выбирают один предмет из первого блока и один-два из второго, то количество ИУП возрастает до 24.

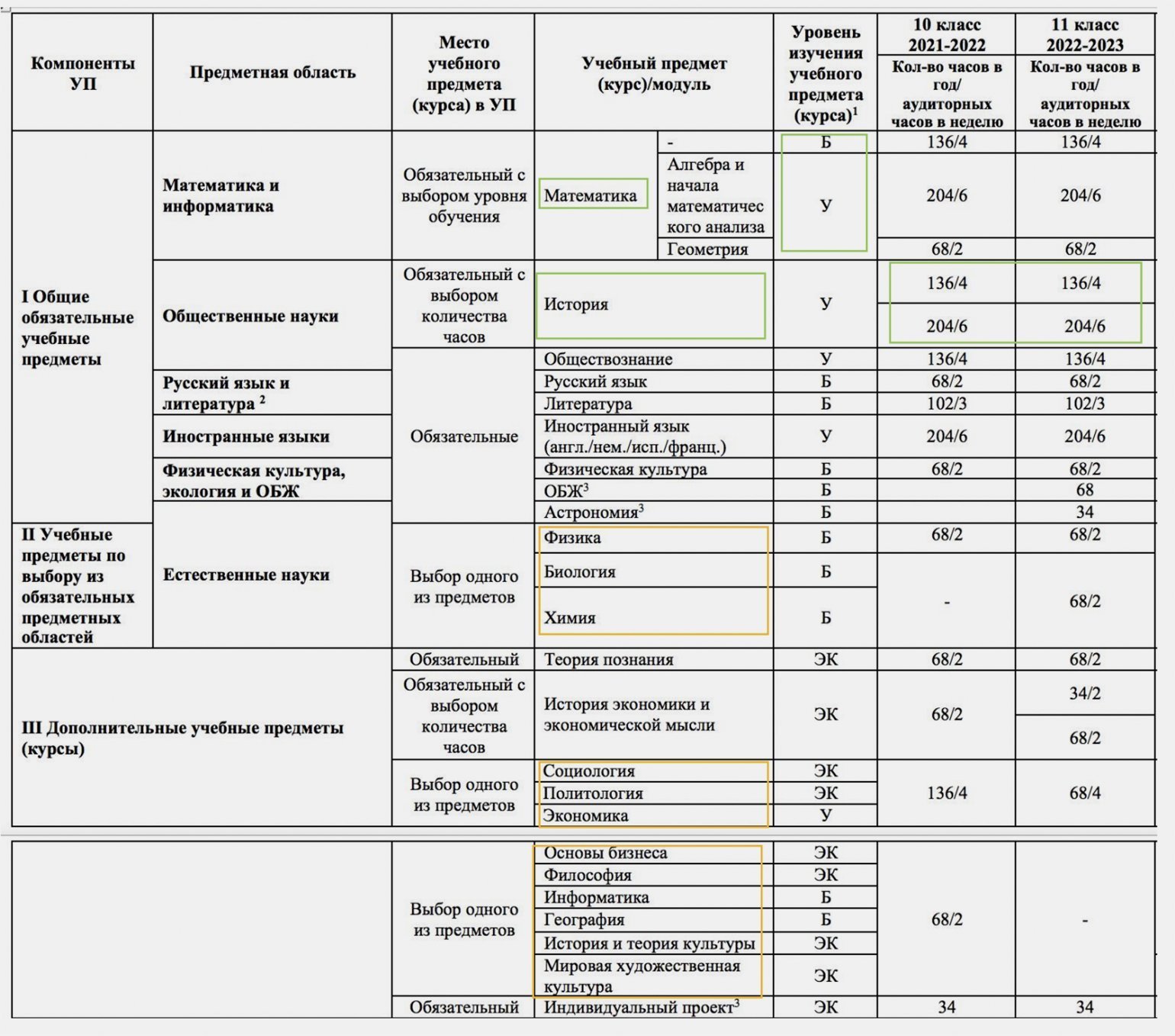

Такой учебный план реализуется в Лицее на профиле «Экономика и социальные науки». Здесь учатся 125 человек, а ИУП может быть более 200. Математика преподаётся на базовом или углублённом уровне на выбор ученика. А историю все ребята изучают на углублённом уровне, однако для неё можно выбрать количество часов — четыре или шесть в неделю. Также есть три блока с выбором предметов и выбор количества часов в 11-м классе на курсе «История экономики и экономической мысли».

Ещё один важный аспект для персонализации образовательной траектории — многообразие форматов. В Лицее НИУ ВШЭ применяются следующие подходы к реализации обучения:

- Дистанционный формат. Представлен в виде онлайн-курсов на LMS-платформе НИУ ВШЭ. В этом формате преподаётся, например, астрономия одиннадцатиклассникам.

- Смешанный формат, где лекции даются опять же в виде онлайн-курсов, а на уроках учитель применяет практико-ориентированный подход.

- Свободный формат, когда ученик может выбирать расписание и учителя. В таком формате преподаются учебные курсы с работой над проектами и персонализацией содержания.

- Практический формат, в котором уроки проходят в виде тренингов. Например, так выглядит курс ОБЖ в 11-м классе.

Пример вариативного учебного плана, включающего разные форматы обучения — учебный план направления «Гуманитарные науки». Так, история здесь преподаётся только на углублённом уровне, но ученик может выбрать четыре или шесть часов занятий в неделю, как и на профиле «Экономика и социальные науки». Кроме того, в 11‑м классе добавляется смешанный формат обучения, то есть уроки становятся более практико-ориентированными.

Видеолекции, которые учащиеся смотрят онлайн, не учитываются в аудиторной нагрузке, однако их необходимо отразить в рабочей программе. А в пояснительной записке к учебному плану указать, каким образом реализовано обучение в дистанционном или смешанном формате: в каком объёме, каким именно курсом.

После того как настроена вариативность учебного плана, остаётся вопрос, как реализовать этот подход в реальном учебном процессе. В идеале у каждого ученика, который обучается по уникальному УИП, должна быть возможность полностью или частично формировать индивидуальное расписание, включая в него как уроки, так и внеурочную деятельность. Однако это сложно, и Лицей НИУ ВШЭ только частично, когда лицеист сам выбирает расписание, обеспечивает такую возможность.

Если комплектовать учебные группы в условиях вариативного учебного плана, понятие класса практически исчезает и появляются группы по учебным предметам. При этом класс как сообщество детей, объединённых по некоему принципу, всё же остаётся, и за такой группой закрепляется наставник-куратор. Сопровождение учащегося по индивидуальному учебному плану — это тоже очень важная роль, так как большинству учеников нужен взрослый, который сможет помочь и подсказать.

В лицее формируют и разновозрастные учебные группы, и это тоже позволяет вносить вариативность в учебные планы. Например, в ИУП десятиклассников по ряду профилей не помещается блок естественных наук по объёму аудиторных часов в неделю. Тогда ученикам предлагается пройти эти предметы в 11-м классе, а при комплектовании групп по биологии, физике и химии в них включаются и 10-е, и 11-е классы. Это возможно сделать, так как они проходят одну программу по естественным наукам, только на разных профилях.

Иногда группы формируют по уровню результатов лицеистов, однако в Лицее НИУ ВШЭ стараются этим не злоупотреблять, так как считают, что для наибольшей эффективности обучения состав группы должен быть разнородным. По уровням ученики объединяются в языковых группах или для достижения конкретных результатов, скажем, при подготовке детей к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. В целом же соблюдается соотношение в ⅔ «сильных» и ⅓ «слабых» учеников. Например, так в лицее комплектуются девятые классы, которые учатся в основном по классно-урочной системе и смешиваются только в рамках элективных курсов.

Что касается численности групп, лицей руководствуется требованиями СанПиН. При этом старается делать так, чтобы на всех курсах углублённого уровня число учеников в группах не превышало 20 человек.

Конечно, влияние ученика на свою образовательную траекторию не заканчивается на формировании индивидуального учебного плана. У ребёнка должна быть возможность его корректировать или даже полностью менять. В Лицее предусмотрен такой механизм.

Девятиклассникам даётся один такой шанс — в конце октября они могут поменять набор элективных курсов. В старшей школе возможности для изменений ИУП шире — четыре раза в течение двух лет. Эти точки изменений в лицее называют «юрьевыми днями», и они позволяют ученику внести любые коррективы в учебный план: от самых простых (выбрать другой элективный курс, изменить уровень изучения или количество часов) до масштабных (поменять профиль).

У лицеистов «юрьевы дни» очень востребованы. Например, в 2020 году обучение окончили 725 выпускников, и 61% из них в течение двух лет менял свой ИУП. Другое направление выбрали 13%. Ещё 48% изменили перечень учебных предметов, уровень изучения или количество часов по предмету внутри профиля. Ребёнок может шаг за шагом выстраивать свою образовательную траекторию и время от времени корректировать цель, к которой идёт. Поэтому возможность внести изменения или выбрать совершенно другое направление необходимо учитывать, когда вы начинаете применять индивидуальные учебные планы.

Больше интересного про образование — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать больше

В бизнесе планирование способствует достижению стратегических целей, на работе – выполнять планы, продвигаться по карьерной лестнице и повышать уровень дохода, в личной жизни – самореализовываться, личностно расти и достигать нового уровня жизни. Не менее важно планирование и в обучении, тем более, если вы обучаетесь самостоятельно.

Содержание:

- Коротко о планировании в обучении

- Создание плана обучения: этапы и задачи

- Создание плана

- Следование плану обучения: да или нет?

- Как не уйти от плана?

- Когда можно отойти от плана?

- Гибкость в обучении: внесение изменений в план и творческий подход

- Компетенции, необходимые для самостоятельного обучения

- Проверочный тест

Коротко о планировании в обучении

Нужно иметь в виду, что планирование в обучении представляет собой не просто список дел, которые нужно выполнить. Составить план и следовать ему – значит, взять на себя ответственность за своё образование и распределять время наиболее лучшим образом. Если нет плана, всё пускается на самотёк, т.к. в делах и задачах легко запутаться, а что-либо постороннее способно, словно ветер, ворваться в процесс деятельности, навести в ней сумбур и неразбериху, и даже отбить всё желание заниматься обучением. Если же есть план, мы можем чётко распределить время на важные дела и второстепенные, на отдых и общение с близкими людьми, на целенаправленное развитие и приятное времяпрепровождение.

Руководствуясь этими размышлениями, можно выделить следующие преимущества составления плана обучения:

| ✔ | Вы сами выстраиваете процесс своей деятельности, отсекая неразбериху и посторонние вмешательства. |

| ✔ | Вы экономите время и силы, не распыляясь на выполнение нескольких дел одновременно. |

| ✔ | Вы конкретно знаете, когда и чем вам требуется заниматься. |

| ✔ | Вы имеете возможность давать оценку и характеристику общей картине процесса обучения, по причине чего можете производить корректировки в случае необходимости. |

Однако на начальных этапах любого планирования люди нередко сталкиваются с некоторыми трудностями, о которых тоже стоит упомянуть.

Для начала, это внутренний дискомфорт, который связан с потерей привычной свободы действий, т.к. если человек придерживается плана, он не может позволить себе оставить начатое невыполненным только потому, что он устал или ему надоело. Но тут важно уметь отличать реальную свободу действий от иллюзорной, за которой прячется лишь привычка удовлетворять свои вредные привычки, например, оставлять важные дела на потом, а более лёгкие и приятные делать в первую очередь. Если это осознать, справиться с внутренним дискомфортом будет намного проще.

А некоторые люди вообще избегают планирования, руководствуясь тем, что якобы у них нет времени на это и они очень заняты. Но дело в том, что здесь играет роль восприятие: любые изменения воспринимаются с трудом, а вести себя гораздо проще в соответствии со старыми моделями. В действительности же, чтобы составить простой, но неплохой план, требуется порядка 10-15 минут, что в итоге позволяет сэкономить массу энергии и времени.

Итак, мы разобрались с тем, почему важно планирование и что оно даёт (о пользе планирования вы также можете почитать здесь). Но решить заниматься собственным обучением по конкретному плану – это только часть дела, причём не самая важная. Основная же сложность заключается в том, как составляется план, ведь у этого процесса есть свои особенности. Рассмотрим этот вопрос детально.

Создание плана обучения: этапы и задачи

Скорее всего, вы знакомы с житейской истиной о том, что счастье запланировать невозможно. В большинстве случаев так оно и есть, т.к. никто не знает, что подстерегает его за «следующим поворотом». Однако когда речь заходит о самостоятельном обучении, от умения планировать зависит львиная доля успеха. Чем чётче будет ваш план, тем под большим контролем вы сможете держать весь образовательный процесс, а также будете видеть, насколько близок намеченный результат – какой объём информации усвоен, и как он усвоен.

Создание плана по самостоятельному обучению подразумевает несколько этапов:

1

Постановка цели

Задачей первого этапа является составление списка того, какими знаниями вы намереваетесь овладеть и каким навыкам научиться. Для этого нужно понять конечную цель и разделить её достижение на несколько составляющих – например, занятий. Это называется стратегическим планированием – вы детально продумываете каждое занятие и определяетесь с тем, какой результат будет в конце каждого занятия достигнут.

Теперь переходите к тактическому планированию. Суть его заключается в том, что вы самым тщательнейшим образом продумываете те действия, которые будете выполнять во время каждого занятия. Сюда следует включить поиск и обработку информации, о чём мы говорили в предыдущем уроке, её изучение, выполнение проверочных заданий и практических упражнений, если таковые имеются.

2

Определение времени

Задачей второго этапа является распределение времени, которое вы планируете выделять на самостоятельное обучение. Изначально нужно определить общее количество времени, которое уйдёт на всё обучение, например, полгода. Затем руководствуйтесь теми пунктами плана, которые вы наметили на предыдущем этапе.

К примеру, если вы уверены, что освоите необходимый материал за 360 часов, то получится, что вам нужно заниматься по 3 часа в день 5 дней в неделю: 3 часа * 5 дней 15 часов * 4 недели 60 часов * 6 месяцев 360 часов. Аналогичным же образом можно провести и обратные расчёты, но тут нужно точно знать, за какое время вы освоите материал и каким количеством времени вы вообще располагаете. Например, если знаете, что у вас есть полгода, а материал вы на 100% освоите за 360 часов, то получится: 360 часов/6 месяцев 60 часов в месяц/4 недели 15 часов в неделю/5 дней (ведь 2 дня нужно отдохнуть) 3 часа в день вам нужно заниматься.

Кроме того, очень важно учитывать, что от того количества времени, которое вы отведёте на изучение материала, будет зависеть и объём полученной информации.

3

Определение методов

Третий этап не менее важен, чем два предыдущих. Его задачей является определить способы и методы, которые вы будете использовать в обучении, а также установить, какие для этого будут использоваться источники информации (Интернет, книги, учебники, пособия, обучающие видео-или аудиоматериалы), устройства и инструменты (ПК, ноутбук, смартфон, тетради, ручки, маркеры, карандаши). Но если с источниками информации и инструментами всё просто, то о методах стоит сказать подробнее.

Традиционно, методы обучения разделяются на три группы:

Организационные методы. Они, в свою очередь, могут отличаться:

- По источникам знаний: практические, наглядные и словесные (в случае самостоятельного обучения используются практические и наглядные)

- По характеру получения знаний: проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные и репродуктивные (в случае самостоятельного обучения используются поисковые, исследовательские, проблемные и репродуктивные)

- По характеру изложения и восприятия материала: дедуктивные и индуктивные (в случае самостоятельного обучения используются дедуктивные)

Контролирующие методы. Здесь имеется в виду та форма, в которой вы будете осуществлять контроль своего обучения. При самостоятельном обучении рекомендуется устраивать самопроверки.

Стимулирующие методы. Предполагают применение комплекса мер по самомотивации к обучению. Можно использовать различного рода поощрения, к примеру, после продуктивной недели занятий можно позволить себе два полноценных выходных, встречу с друзьями, поход в кино или парк отдыха и т.д.

В дополнение к этим методам, считающимся основополагающими, существуют и вспомогательные. К ним относятся:

| 1 | Пассивный метод. Как правило, он подразумевает пассивное восприятие информации, когда, например, преподаватель объясняет ученикам материал, управляет процессом урока и проверяет степень усвояемости информации учениками. Но в нашем случае данный метод не подходит, т.к. речь идёт о самостоятельном обучении. Единственным вариантом применения такого метода может служить использование аудио- и видеоматериалов, когда вы являетесь пассивными слушателями или зрителями. |

| 2 | Активный метод. Обычно под активным методом обучения понимается активное взаимодействие учащихся с преподавателем. В ситуации же с самостоятельным обучением активный метод находит своё выражение в самостоятельном и независимом поиске и обработке данных, составлении конспектов, использовании ментальных карт, блок-схем и т.п. Сюда же относится самопроверка и контроль следования намеченному плану. Проще говоря, этот как раз наш случай. |

| 3 | Интерактивный метод. |

Определившись с методами, переходим к следующему этапу составления плана.

Создание плана

Убедившись в том, что вы успешно прошли три предыдущих этапа, можно начинать составлять сам план.

Для составления плана можно использовать специальные методики (во всех подробностях процесс составления плана изложен на этой странице) или же можно составить простой план, для чего не требуются особые знания.

Отличным примером простого плана является таблица, в графы которой внесены все необходимые данные: сроки, названия занятий и их краткая характеристика, список задач, которые нужно выполнить, пункт проверки и результат. Данная таблица может выглядеть так:

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

|

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |

ДАТА НАЧАЛА |

НАЗВАНИЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА) |

ЗАДАЧИ |

ДАТА ПРОВЕРКИ |

РЕЗУЛЬТАТ |

|

01.09.2015-07.09.2015 (1 неделя) |

01.09.2015 |

Подготовка материала (исследовать материал) |

|

05.09.2015 |

ГОТОВО |

|

08.09.2015 – 15.09.2015 (2 неделя) |

08.09.2015 |

Первое занятие (изучить процесс планирования) |

|

13.09.2015 |

В РАБОТЕ |

Имейте в виду, что это лишь пример. Вы можете составить таблицу или просто список задач, внести любые пункты и подпункты. Самое главное, чтобы при обращении к своему плану, даже отвлёкшись от обучения на несколько дней, вы сразу же могли увидеть и понять, на каком этапе работы вы находитесь, и что следует делать дальше.

План обучения лучше всего составлять на весь период изучения необходимого предмета. В том случае, если обучение будет долгосрочным (продолжаться несколько лет), нужно составить общий план обучения, а затем разбить его на каждый учебный год. Кроме того, если у вас есть желание построить процесс своего самостоятельного обучения максимально приближенно к государственным стандартам или к стандарту обучения какого-то образовательного учреждения, вы можете изучить Федеральные государственные образовательные стандарты либо найти учебную программу интересующего вас учебного заведения и составить свой план на основе этих документов.

После того как ваш учебный план будет составлен, и вы почувствуете, что готовы приступать к обучению, начнётся основной этап – выполнение плана. Нужно просто пошагово выполнять все его пункты. Но в процессе вы будете получать много новой информации и что-то варьировать. Возможно, у вас появятся интересные мысли по поводу своего обучения и плана, которым вы руководствуетесь. Так или иначе, вы можете столкнуться с небольшим затруднением, а именно: стоит ли безукоризненно следовать своему плану или же можно в нём что-то менять?

Следование плану обучения: да или нет?

Давайте немного поразмышляем на тему следования плану.

Учась в школе или институте, вы не могли не заметить, что по мере изучения какого-либо предмета открываются всё новые его грани, о которых вы изначально и понятия не имели. Сначала предмет рассматривается в общих чертах, затем появляются какие-то новые темы, на которые разделяется весь материал касательно данного предмета. В новых темах тоже есть отдельные пункты и подпункты, о которых обязательно нужно знать, и т.д. и т.п.

Но тем и отличается обучение в образовательном учреждении от самостоятельного обучения, что в первом случае имеется чёткая программа, отработанная годами, проверенная опытом и освоенная огромным количеством учащихся, а во втором случае такой программы нет, а значит, обучающийся самостоятельно человек может столкнуться с множеством «подводных камней».

Учитывая эту особенность, вы должны иметь в виду, что разработанный вами план обучения всегда можно корректировать. Но и здесь нужно мыслить правильно, и понимать, когда от плана отходить не стоит, а когда можно немного уйти в сторону. В связи с этим, рассмотрим два момента.

Как не уйти от плана?

Вопрос о том, как не уйти от плана, можно разделить на две составляющих.

Первая составляющая касается новой информации, которую вы получаете. Нередко, в процессе изучения предмета внимание может «зацепиться» за что-то, что может показаться более интересным. Это могут быть какие-то научные факты, информация о смежном направлении и т.д. Например, планирование идёт рука об руку с достижением целей, и, изучая тонкости планирования, можно невольно переключиться на новую тему, которая вроде бы и касается основного предмета, но прямо к нему не относится.

В итоге можно углубиться в «дебри» другого знания, а главную задачу из вида упустить. Чтобы этого избежать, очень важно всегда помнить о том, что именно вы изучаете и для чего.

В качестве «напоминателя» вы можете использовать записки или стикеры – их можно развесить по дому или прикрепить к компьютеру. Главное, чтобы они были перед глазами и выполняли свою функцию – напоминали вам о главном. Также можно использовать и сам план – всегда держите его рядом и время от времени заглядывайте в него – так фокус всегда будет сохраняться на основной задаче.

Вторая составляющая касается, в большей степени, самодисциплины. Ясное дело, что всем нужно отдыхать и время от времени переключать внимание на другую деятельность. Но это может быть чревато тем, что вы, лишь на время отвлёкшись от своего плана, рискуете вернуться к нему очень нескоро. Следование плану – это самоконтроль. Если же, как говорится, «отпустить вожжи», можно весь день прозаниматься чем-нибудь более приятным, отложить начало работы на «понедельник» и т.п. Этого нужно всеми силами избегать.

Чтобы не попасть в ловушку мнимой усталости, «нехватки времени» или прокрастинации, необходимо уметь мотивировать себя на следование плану. Мотиваторами могут служить цели, которых вы желаете достичь, результаты, к которым вы стремитесь, навыки, которыми желаете овладеть. Нужно постоянно вспоминать о том, к чему вы стремитесь.

Для этого подойдут как те инструменты, о которых мы уже сказали (записки, стикеры), так и всевозможные средства, которые будет напоминать вам о ваших целях, к примеру, фотографии людей, обладающих теми качествами, знаниями и умениями, которыми хотите обладать вы, тематические картинки, фоны рабочего стола на компьютере, будильник на телефоне и т.п. Но самым главным мотиватором (и это важно запомнить) является, конечно же, ежедневная погружённость в деятельность – следование своему плану.

Когда можно отойти от плана?

Уйти от плана немного в сторону можно только в том случае, если по ходу изучения материала у вас возникают вопросы, ответы на которые вы не знаете, но без ответов на которые продолжать эффективное обучение вы не сможете. Подумайте только: если вы изучаете ораторское искусство, вы, непременно, столкнётесь с вопросом поведения на сцене, который непосредственно связан с актёрским мастерством.

А это значит, что для становления профессиональным оратором вам обязательно потребуется овладеть навыком сценического движения. Исходя из этого, от своего плана, который первоначально не подразумевал изучение актёрского мастерства, вы можете немного отойти, уделив, к примеру, одну неделю на изучение основ движения на сцене.

И подобных ситуаций может быть сколько угодно. Главное здесь – понять суть: отходить от намеченного плана можно только тогда, когда требуется изучить дополнительный материал, необходимый для полноценного усвоения основного и не снижающий эффективность самостоятельного обучения.

Важно заметить также, что отход от плана предполагает разовое действие, которое не будет повторяться систематически. Если же на практике вы столкнулись с тем, что ваш план неполноценен или освоение материала невозможно без чего-то, что вы ранее не учли, план следует адаптировать под новые потребности. На деле это несложно, но сказать об этом не будет лишним.

Гибкость в обучении: внесение изменений в план и творческий подход

Процесс обучения, тем более самостоятельного, не следует понимать как нечто перманентное и не допускающее изменений. Осуществляться он всегда должен интуитивно, ведь никто лучше вас не может знать его тонкостей и деталей. Соответственно, если вы столкнулись с тем, что стартовый вариант плана в чём-то неполноценен, а единичные попытки улучшить его не приносят нужного результата, план можно и нужно адаптировать.

Адаптация учебного плана, собственно, и есть применение гибкого подхода к обучению. Адаптировать план означает внести в него такие изменения, посредством которых он станет наиболее эффективным и позволит овладеть изучаемым материалом в полной мере.

Если, например, вы решили изучить тайм-менеджмент, скорее всего, при составлении плана вы могли не учесть, что эта технология организации и управления временем, помимо того, что состоит из специфических систем и обязывает к применению особых инструментов, включает в себя также такие процессы как целеполагание и планирование, и без их изучения овладеть тайм-менеджментом в полной мере никак не получится.

Выход один: адаптировать план – расширить его, включить дополнительные пункты и выделить время на изучение целеполагания и планирования. Так, у вас появятся новые источники информации, новые занятия, новые задания и новые этапы самопроверки, иначе говоря, ваш план будет адаптирован под специфику изучаемого предмета.

Но есть и ещё один нюанс адаптации плана. Заключается он не просто в гибком, а ещё и творческом подходе к обучению. Это значит, что если ещё на этапе составления плана вы не видели, так скажем, общей картины, то по мере занятий вы станете замечать, что для более полного и быстрого освоения материала вам могут потребоваться какие-либо инструменты, о которых вы прежде не задумывались.

К примеру, наиболее важную информацию можно изобразить в виде схемы на магнитно-маркерной доске, чтобы она всегда была перед вашими глазами. Если вы хотите удостовериться в чём-то на практике, то можете собрать дома друзей и провести собственный эксперимент. Не совсем понимая, как тот или иной принцип действует на деле, вы можете отправиться в школу, где учились, найти знакомого преподавателя и попросить его разъяснить непонятные моменты.

Если вам мешают заниматься ваши домашние, вы можете придумать для себя «официальный» урок – пойти в читальный зал библиотеки и провести отведённое на занятие время там, или же вообще организовать себе кабинет для занятий, обозначив пространство подвешенными одеялами или даже листами гипсокартона.

Творческий подход – это применение к процессу обучения нестандартного мышления и креативности: встав лицом к лицу с той или иной проблемой, «включайте мозг» и придумывайте, как её можно решить, если стандартные методы не годятся.

И в заключение урока стоит коснуться тех знаний, умений и навыков, т.е. компетенций, которые могут повысить эффективность самостоятельного обучения и усвоения материала.

Компетенции, необходимые для самостоятельного обучения

Ниже мы представим небольшой список тех компетенций, которыми желательно овладеть перед тем (можно и в процессе), как приступать к самостоятельному обучению, а также укажем ссылки на те страницы нашего интеллектуального клуба, на которых вы можете найти всю необходимую информацию:

- Выполнять важные дела без промедлений – полезный навык, который поможет вам научиться выполнять задуманное, невзирая на сложность, в намеченные сроки. Рекомендуем вам узнать, что такое прокрастинация и познакомиться с эффективными способами борьбы с промедлением. Также вы можете изучить интересный материал на тему того, куда уходит наше время.

- Самодисциплина – способность человека управлять собой и своим поведением, выполнять важную работу безо всяких отговорок и следовать тому, что определил для себя как образ жизни. Советуем познакомиться с материалом по развитию самодисциплины.

- Самомотивация – умение самому влиять на себя таким образом, чтобы выполнять даже самые неприятные дела без внутреннего сопротивления, а также способность поддерживать в себе желание непрестанно добиваться целей. Можете почитать о нескольких полезных советах по самомотивации и уделить время изучению способов самомотивации (для тех, кто желает быстрее перейти к практике, предлагаем 10 практических способов самомотивации на каждый день).

- Полезные привычки – привычки, которые позволяют действовать максимально продуктивно. Для начала можете почитать о непродуктивных привычках и узнать о том, как избавиться от вредных привычек (можно воспользоваться некоторыми приёмами борьбы с плохими привычками), а затем перейти к развитию полезных привычек.

- Тайм-менеджмент – эффективная технология управления и использования времени, снискавшая популярность среди людей по всему миру. Этой технологии посвящён целый курс. Используйте время с максимальной пользой для себя – изучите его.

- Память – способность человека накапливать, сохранять и воспроизводить информацию. Чем лучше будет ваша память, тем больше вы сможете запомнить и применить в жизни. Выделите несколько дней на улучшение своей памяти.

- Логическое мышление – особый мыслительный процесс, во время которого человек оперирует логическими понятиями и конструкциями, и становится способным делать правильные выводы на основе получаемых данных. Для развития логического мышления вы можете пройти обучающий курс.

- Творческое мышление и креативность – способность человека к выполнению различного рода задач при помощи нестандартных способов, и умение находить необычные выходы из любых ситуаций. Для освоения таких навыков специально для вас составлен прекрасный обучающий материал на тему развития креативности.

- Скорочтение и устный счёт – ещё две наиполезнейших компетенции, помогающих человеку в жизни. Развив способность считать в уме, вы научитесь производить сложные математические операции без использования бумаги и ручки или калькулятора. А научившись быстро читать, вы сможете изучать и обрабатывать огромные массивы текстовых данных в рекордные сроки.

- Целеполагание и планирование – два навыка, уже не раз упомянутые нами в данном уроке. Названия говорят сами за себя: освоив мастерство ставить цели, вы сможете добиваться в жизни самых высоких результатов, чего бы это ни касалось. А умение планировать станет для вас прекрасным подспорьем, как в достижении целей, так и в любой другой деятельности.

Плюс к этому, вы можете воспользоваться и ещё несколькими рекомендациями по самостоятельному обучению.

Мы искренне надеемся на то, что информация, которую вы узнали из третьего урока, сослужит вам хорошую службу в вашем рвении самостоятельно обучаться новому и познавать тонкости любого знания.

В следующем уроке мы более подробно поговорим о том, что такое мотивация в обучении, как и какие нужно ставить цели, чтобы обучение было эффективным, а также затронем вопросы управления временем и расскажем о важности развивать усидчивость и быть открытым новой информации.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только один вариант. После выбора вами одного из вариантов система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Далее побеседуем о самоорганизации.

← 2 Поиск информации4 Самоорганизация →

Как составить план урока?

Урок — главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учителя и учеников в значительной мере сосредотачивается на уроке. Качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется

✓ уровнем проведения урока;

✓ содержательной частью;

✓ методической наполненностью;

✓ атмосферой.

Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным педагогическим произведением со своим смыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства.

1. Первое, с чего надо начать подготовку к уроку:

✓ Чётко определить для себя и сформулировать его тему;

✓ Определить место темы в учебном курсе;

✓ Определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок;

✓ Обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет использована в дальнейшем.

2. Определить и чётко сформулировать для учащихся целевую установку урока — зачем он вообще нужен?

В связи с этим надо обозначить обучающие, развивающие и воспитывающие функции урока. Цели урока должны быть максимально конкретными.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ предполагает формирование у учащихся новых понятий и способов действий, системы научных знаний и т.п.

✓ Обеспечить усвоение учащимися законов, признаков, свойств, особенностей;

✓ Обобщить и систематизировать знания о… (или по конкретной теме);

✓ Отработать навыки (какие?);

✓ Добиться усвоения учащимися каких-то понятий (вопросов).

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ предполагает формирование у учащихся определенных свойств личности и черт характера.

✓ воспитание патриотизма;

✓ воспитание интернационализма;

✓ воспитание гуманности;

✓ воспитание мотивов труда, добросовестного отношения к труду;

✓ воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям;

✓ воспитание дисциплинированности;

✓ воспитание эстетических взглядов.

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ предполагает в основном развитие на уроке психических качеств учащихся: интеллекта (мышления, познавательных, политических умений), воли и самостоятельности.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ — умения выделять существенные признаки и свойства, устанавливать единые, общие признаки и свойства целого, составлять план изучаемого материала, умения квалифицировать факты, делать обобщающие выводы, выделять общие и существенные признаки, отличать несущественные признаки и отвлекаться от них, развитие умений применять знания на практике.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ — выделять главное, составлять план, тезисы, вести конспект, наблюдать, делать опыты.

РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УЧЕБНОГО ТРУДА — развитие умения работать в должном темпе, читать, писать, вычислять, чертить, конспектировать.

РАЗВИТИЕ ВОЛИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ — развитие инициативы, уверенности в своих силах, развитие настойчивости, умение преодолевать трудности для достижения цели.

3. Уточнение типа урока.

|

Типы уроков |

Виды уроков |

|

1. Урок изучения нового материала |

1 – урок-лекция; 2 – урок-беседа; 3- урок с использованием учебного кинофильма; 4 – урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа); 5 – урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке) |

|

2. Урок формирования умений и навыков |

1 – урок самостоятельных работ (репродуктивного типа – устных или письменных упражнений); 2 – урок-лабораторная работа; 3 – урок практических работ; 4 – урок-экскурсия; 5 – семинар |

|

3. Урок обобщения и систематизации |

Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков |

|

4. Уроки оценки знаний, умений и навыков |

1 – устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос); 2 – письменная проверка; 3 – зачет; 4 – зачетные практические и лабораторные работы; 5 – контрольная (самостоятельная) работа; 6 – смешанный урок (сочетание трех первых видов) |

|

5. Комбинированные уроки |

На них решаются несколько дидактических задач |

4. Структура урока

Структура урока изучения нового материала:

- Организационный момент: подготовка учащихся к восприятию новых знаний, сообщение темы и целей урока.

- Проверка домашнего задания:

- проверка выполнения письменного задания обходом по рядам;

- зачитывание учащимися решенных примеров, задач;

- сверка ответов решенных задач, сделанных расчетов;

- выборочная проверка конспектов;

- проверка выполнения задания по составлению различных схем, изготовлению плакатов, моделей, макетов;

- фронтальная беседа по проверке хода решения задачи.

- Повторение пройденного материала.

- Изложение нового материала по плану.

- Самостоятельной усвоение новых знаний:

- работа с учебником;

- просмотр кинофильма;

- просмотр телепередач;

- выполнение лабораторной работы;

- работа с наглядными пособиями;

- работа по опорным конспектам, сигналам, схемам.

- Закрепление нового материала:

- повторение учителем наиболее трудных, важных вопросов;

- повторение учащимися основных положений темы;

- ответы на вопросы;

- выполнение упражнений устных и письменных;

- решение задач (качественных, количественных, познавательных, тренировочных, развивающих);

- проведение опытов.

- Самостоятельная работа учащихся:

- работа с учебником, справочниками, составление тезисов, конспектирование;

- вычерчивание схем, эскизов, графиков;

- письменная фронтальная работа;

- индивидуальные самостоятельные работы (по карточкам);

- тестовые задания;

- диктанты;

- решение примеров и задач;

- вывод формул;

- написание сочинений, творческих работ;

- разрешение проблемных ситуаций.

- Подведение итогов урока:

- систематизация и обобщение знаний;

- анализ усвоения учащимися программного материала;

- выставление и корректирование оценок;

- анализ проделанной на уроке работы;

- поведение на уроке.

- Домашнее задание:

- выделение основного в домашнем задании;

- изучение материала по новой теме;

- выполнение упражнений по новой теме.

- Индивидуальные задания учащимся:

- подготовка рефератов различной тематики;

- сбор материала, документации и так далее;

- выполнение наглядности (графической, объемной, натуральной);

- экспериментальная работа (опыт, наблюдение, изготовление макетов).

Структура уроков формирования умений и навыков:

1 – постановка цели урока,

2 – повторение сформированных умений и навыков, являющихся опорой,

3 – проведение проверочных упражнений,

4 – ознакомление с новыми умениями, показ образца формирования,

5 – упражнения на их основе,

6 – упражнение на их закрепление,

7 – тренировочные упражнения по образцу и подобию, алгоритму, инструкции,

8 – упражнения на перенос в сходную ситуацию,

9 – упражнения творческого характера,

10 – итог урока,

11 – задание на дом.

Структура урока закрепления и развития знаний, умений и навыков:

1 – сообщение учащимися цели предстоящей работы;

2 – воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, которые потребуются для выполнения предложенных заданий;

3 – выполнение учащимися различных заданий, задач, упражнений;

4 – проверка выполненных работ;

5 – обсуждение допущенных ошибок и их коррекция;

6 – задание на дом (если это необходимо).

Структура урока контроля и коррекции знаний, умений и навыков:

1 — сообщение темы, цели и задач урока;

2 – показ использования приобретенных знаний, навыков, умений в жизненных ситуациях;

3 – проверка знаний фактического материала, фронтальная беседа, индивидуальный опрос;

4 – проверка знаний основных понятий ,законов и умений объяснить их сущность, письменная работа;

5 – проверка глубины осмысления знаний и степени их обобщения, самостоятельное сопоставление обобщенных таблиц, письменный опрос;

6 – применение учащимися знаний, практические задания;

7 – выполнение комплексных творческих работ;

8 – итоги урока;

9 – домашнее задание.

Структура урока проверки знаний:

1 – организация начала урока. Здесь необходимо создать спокойную, деловую обстановку. Дети не должны бояться проверочных и контрольных работ ил чрезмерно волноваться, так как учитель проверяет готовность детей к дальнейшему изучению материала;

2 – постановка задач урока. Учитель сообщает ученикам, какой материал он будет проверять или контролировать. Просит, чтобы дети вспомнили соответствующие правила и пользовались ими в работе. Напоминает, что учащиеся обязательно сами проверяют работы;

3 – изложение содержания контрольной или проверочной работы (задачи, примеры, диктант, сочинение или ответы на вопросы и т.п.). Задания по объему или степени трудности должны соответствовать программе и должны быть посильными для каждого ученика;

4 – подведение итогов урока. Учитель выбирает хорошие работы учащихся, анализирует допущенные ошибки в других работах и организует работу над ошибками (иногда на это уходит следующий урок);

5 – определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также путей их устранения. Совершенствование знаний и умений.

Структура урока обобщения и систематизации знаний:

1 – сообщение темы, цели и задач урока;

2 – повторение и обобщение отдельных фактов, событий, явлений;

3 – повторение и обобщение понятий и усвоение соответствующей системы знаний;

4 – повторение и систематизация основных теоретических положений и ведущих идей науки.

Структура комбинированного урока, который, как правило, имеет две или несколько дидактических целей:

1 – организация начала урока;

2 – проверка домашнего задания, постановка цели урока;

3 – подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, т.е. актуализация знаний и практических и умственных умений;

4 – изучение нового материала, в том числе и объяснение;

5 – закрепление изученного материала на данном уроке и ранее пройденного, связанного с новым;

6 – обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее полученными и сформированными;

7 – подведение итогов и результатов урока;

8 – задание на дом;

9 – подготовка (предварительная работа), необходимая учащимся для изучения новой темы (не всегда).

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр.

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и др.

Метод иллюстративно-демонстративный через применение такого средства наглядности, каким является компьютер индивидуального пользования

Практические методы основаны на практической деятельности учащихся. К ним относятся:

Упражнения — повторное (многократное) выполнение умственного или практического действия с целью овладения им или повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса.

Лабораторные работы — это проведение учащимися по заданию учителя опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо явлений с помощью специального оборудования.

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, тем и носят обобщающий характер. Они могут проводиться не только в классе, но и за пределами школы (измерения на местности, работа на пришкольном участке).

Классификация методов обучения в зависимости

от характера познавательной деятельности учащихся

|

Краткое содержание метода |

Деятельность обучающего |

Деятельность обучаемого |

|

1. Объяснительно-иллюстративный метод (информационно-рецептивный). Основное назначение метода — организация усвоения информации обучаемыми путем сообщения им учебного материала и обеспечение его успешного восприятия. |

1. Сообщение учебной информации с использованием различных дидактических средств: слова, различных пособий, в том числе кино- и диафильмов и т.д. Обучающий широко использует беседу, демонстрацию опытов и т.д. |

1. Деятельность обучаемых заключается в восприятии, осмыслении и запоминании сообщаемой информации |

|

2. Репродуктивный метод. Основное назначение метода — формирование навыков и умений использования и применения полученных знаний |

2. Разработка и применение различных упражнений и задач, использование различных инструкций (алгоритмов) и программированного обучения |

2. Деятельность обучаемых заключается в овладении приемами выполнения отдельных упражнений в решении различных видов задач, овладении алгоритмом практических действий |

|

3. Проблемный метод (проблемное изложение). Основное назначение метода — раскрытие в изучаемом учебном материале различных проблем и показ способов их решения |

3. Выявление и классификация проблем, которые можно ставить перед обучаемым, формулировка гипотез и показ способов их проверки. Постановка проблем в процессе проведения опыта, наблюдений в природе, логического умозаключения. |

3. Деятельность обучаемых заключается не только в восприятии, осмыслении и запоминании готовых научных выводов, но и в прослеживании за логикой доказательств, за движением мыслей обучающего (проблема, гипотеза, доказательство достоверности или ложности выдвинутых предложений и т.д.) |

|

4. Частично-поисковый метод, или эвристический метод. Основное назначение метода – постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем |

4. Подведение обучаемых к постановке проблемы, показ им, как необходимо находить доказательства, делать выводы из приведенных фактов, построить план проверки фактов и т.д. Обучающий широко применяет эвристическую беседу, в процессе которой ставит систему взаимосвязанных вопросов, каждый из которых является шагом к решению проблемы |

4. Деятельность обучаемого заключается в активном участии в эвристических беседах, в овладении приемами анализа учебного материала с целью постановки проблемы и нахождения путей ее решения и т.д. |

|

5. Исследовательский метод. Основное содержание метода — обеспечить овладение обучаемыми методами научного познания, развить и сформировать у них черты творческой деятельности, обеспечить условия успешного формирования мотивов творческой деятельности, способствовать формированию осознанных, оперативно и гибко используемых знаний. Сущность метода — обеспечение организаций поисковой творческой деятельности обучаемых по решению новых для них проблем |

5. Предъявление обучаемым новых для них проблем, постановка и разработка исследовательских заданий и т.д. |

5. Деятельность обучаемых заключается в освоении ими приемов самостоятельной постановки проблем, нахождении способов их решения и т.д. |

Схема анализа урока информатики

1. Общие сведения. Дата, класс, школа, фамилия, имя, отчество учителя. Тема урока.

2. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм работы с компьютером.

3. Структура урока. Основные этапы урока, назначение и длительность. Сочетание самоуправления и управления учителем. Индивидуальная, парная, групповая и совместная работа класса. Этапы повторения и закрепления материала, способы.

4. Цели, которые намечал учитель на урок, их достижение.

5. Сравнение содержания урока с материалом школьного учебника.

6. Оценка содержания урока с точки зрения общедидактических принципов:

- научность – учёт новейших достижений в информатике на уроках;

- наглядность – использование компьютерных презентаций, графической информации, таблиц и т.д.;

- последовательность – логическая стройность излагаемого материала, отсутствие пропусков в изложении, цикличность изучения сложных понятий;

- связь с практикой – прикладные задачи, ориентация содержания на требования жизни в информационном обществе.

7. Методы деятельности учителя на уроке. Проблемно-поисковые, словесно-наглядные, практические. Привлечение учащихся для подготовки средств к уроку. Подготовка вычислительной техники в начале урока (или до него). Свобода учителя во владении материалом. Момент ответа на актуальные вопросы (по ходу урока или в конце). Индивидуализация обучения – разные уровни заданий, привлечение сильных учащихся для помощи слабым и т.д. Приёмы учителя для удержания внимания, действия при обнаружении ошибки на доске, в программе, в отчёте.

8. Методы формирования и закрепления интереса к изучаемому материалу. Стимулирование мыслительной деятельности учащихся. Источник заданий (из учебника, дополнительной литературы). Другие известные и нестандартные методы обучения, использованные на уроке.

9. Работа учащихся на уроке. Степень интереса к изучаемому материалу. Активность и самостоятельность обучаемых. Сознательность усвоения изучаемого материала. Доступность – стандартность терминологии, учёт уровня подготовленности класса, выделение уровней усвоения.

10. Эффективность обучения – насыщенность учебного времени, отсутствие постороннего материала.

11. Взаимоотношения учителя и учащихся: авторитарные, либеральные, сотрудничество.

12. Организованность и дисциплинированность учащихся на уроке – отношение к вычислительной технике, соблюдение техники безопасности при работе с компьютером. Умение учащихся самостоятельно овладевать знаниями с помощью справочного материала, компьютера, учебника.

13. Обратная связь. Система контроля знаний у студента. Использование компьютера для проверки знаний – контролирующие программы, самоконтроль, взаимоконтроль с товарищем. Объективность оценки знаний. Возможность автоматизации системы контроля.

14. Воспитательный эффект урока. Черты характера и особенности личности учителя, которые могут служить ориентиром для учащихся. Воспитательные методы и приёмы.

15. Выводы:

- выполнение плана урока;

- достижение целей урока;

- особенно интересное и поучительное на уроке;

- что произвело на уроке наибольшее впечатление;

- какие изменения целесообразно внести при повторном проведении урока на эту же тему;

- оценка урока.

Загрузить PDF

Загрузить PDF

Разработка учебного плана – это большая ответственность, с которой нелегко совладать новому педагогу. Полезные советы помогут сделать ваш план ценным вкладом в обучение учащихся.

-

1

Ставьте цели. Отчетливо определяйте задачи каждого урока – это сделает вашу работу более эффективной.

-

2

Используйте стандартный шаблон для составления учебного плана. Обычно он содержит список тем и задач, но может также включать базовый набор материалов, уроков, тестов и вспомогательных средств обучения.

-

3

Произведите обзор своих материалов. Найдите время, чтобы рассмотреть все имеющиеся в наличии ресурсы. Нередко необходимые материалы уже находятся в вашем распоряжении: возможно, следует перенести часть старых и проверенных уроков в новый учебный план.

-

4

Ознакомьтесь с современными требования к учебному плану по вашему предмету.

-

5

Составьте список основных концепций, тезисный план теоретического материала, который вы планируете дать в рамках учебного года.

-

6

Разработайте систему оценки знаний. Используя специальную литературу, сформулируйте ее критерии. Проверка знаний должна проводится на должном уровне, что позволит адекватно оценить эффективность учебного процесса.

-

7

Сформулируйте темы уроков. Учитывая потребности учащихся, подберите нечто, что сможет привлечь их внимание и интерес.

-

8

Осуществляйте постоянную сверку с учебным планом. Когда вы приступили к обучению, проверяйте себя на соответствие основным требованиям и поставленным задачам. Это поможет контролировать как темп работы, так и собственную эффективность.

Реклама

Советы

- Помните, что люди – это лучшие ресурсы. Поговорите с теми, кто имеет опыт в составлении учебных планов, или является экспертом в вашем предмете.

- Составьте списки вспомогательных средств, которые могут быть задействованы во время каждого отдельного урока.

- Планируйте с запасом – лучше иметь больше вариантов, чем страдать от их недостатка.

- Примите во внимание специфические стандарты обучения, которые могут быть установлены в вашем регионе.

- Включите разнообразие в уроки, способы проверки знаний и средства обучения – позвольте учащимся познакомиться с предметом посредством различных методик.

Реклама

Предупреждения

- Вы должны четко придерживаться расписания, чтобы завершить учебный план до конца года.

- Вам необходимы учебные пособия и прочие ресурсы для осуществления деятельности, прежде чем вы приступите к планированию выбранных уроков.

- Примите во внимание государственные стандарты и требования к содержанию учебного плана.

Реклама

Об этой статье

Эту страницу просматривали 27 432 раза.

Была ли эта статья полезной?

Хороший, полезный урок без подготовки не провести. Вот почему так важно заранее продумать его ход. Федеральный Государственный стандарт основного общего образования подчеркивает, что учебный процесс должен быть организован так, чтобы учащиеся могли достигнуть общекультурных, личностных и познавательных результатов. Поэтому существует несколько общих требований к тому, как составить план урока.

Что такое конспект урока?

Каждый грамотный учитель перед тем, как провести урок, составляет его план-конспект. Что же означает этот термин? Со студенческих времен все привыкли к тому, что конспект – это изложенная в письменном виде только что прослушанная информация. В педагогическом мире все иначе. Конспект (или другими словами план урока) составляется заранее и служит некой опорой, подсказкой для учителя. Это воедино собранная информация о том, чему посвящен урок, каким образом он построен, какой смысл в себе несет, какова его цель, как эта цель достигается.

Для чего нужно составлять план урока?

В первую очередь план урока нужен учителю. Особенно это актуально для молодых преподавателей, которые из-за нехватки опыта могут растеряться, что-то забыть или не учесть. Разумеется, если будет тщательно продумано заранее, каким образом подать информацию ученикам, какими упражнениями ее закрепить, отработать, то и процесс усвоения пройдет гораздо быстрее и качественнее.

Зачастую конспекты урока требуют предъявлять завучи, потому что это является прямым отражением того, как работает учитель, насколько методика преподавания соответствует школьным требованиям и учебной программе. По конспектам хорошо заметны сильные стороны педагога, а также его методические ошибки и недочеты.

Основные требования

Сложно составить общие требования, которым должны были бы отвечать все планы уроков. Ведь многое зависит от детей, их возраста, уровня развития, вида урока и, конечно же, самого предмета. План урока русского языка будет в корне отличаться от плана урока, к примеру, по окружающему миру. Поэтому единой унификации в педагогике нет. Но существует несколько общих требований к тому, как все-таки должен выглядеть план-конспект урока:

- Должны быть четко сформулированы цель урока, методы и задачи. И все они должны соответствовать возрасту учеников.

- Урок обязан включать в себя некий мотивационный материал; занятие нужно построить так, чтобы у ученика возникло стремление к получению новой информации.

- Необходимо четко прописать тему и ход урока.

На что еще стоит обратить внимание?

Как правило, учителю, составляя план урока, нужно продумать каждую мелочь. Вплоть до того, сколько времени будет потрачено на реализацию каждого из пунктов плана. Необходимо прописать все реплики, сказанные учителем, и дать на них предполагаемые ответы учеников. Все вопросы, которые учитель собирается задать, тоже должны быть четко прописаны. Не лишним будет отдельно указать, с каким оборудованием предполагается работать на занятии. Если на уроке применяется какой-то раздаточный материал или учитель показывает для наглядности презентацию, картинки и т.д., все это тоже следует приложить к конспекту урока в распечатанном и в электронном виде. Заканчиваться конспект должен подведением итогов и домашним заданием.

Как правильно оформить конспект?

Для себя учитель может составлять план в любом виде. Это могут быть просто заметки, отдельные реплики, предложения или подробный сценарий. Некоторые схематично изображают нужную информацию. Если же требуется сдать конспект на проверку начальству, то наиболее распространенная форма – в виде таблицы. Это очень удобно и наглядно.

Пример составления краткого плана-конспекта

Краткий план урока. 5 класс

Предмет: русский язык.

Тема: имя прилагательное.

Тип урока: комбинированный.

Цель урока: познакомить учеников с новой частью речи.

Основные задачи:

- развивать речевые навыки и умения;

- отработать умение согласовывать слова.

Оборудование: доска, мел, раздаточный материал, таблицы.

Ход урока:

- организационный момент;

- проверка домашнего задания;

- объяснение нового материала (чтение правила, работа с ним, выполнение упражнений для закрепления материала);

- повторение изученного материала;

- подведение итогов урока, оценка знаний учеников;

- домашнее задание.

Обратите внимание, что все пункты хода урока должны быть подробно расписаны учителем, вплоть до каждой реплики. Кроме того, напротив каждого пункта нужно написать максимальное время, которое будет отведено на каждый из них. Так не возникнет ситуации, что урок подходит к концу, а сделана лишь половина из запланированного учителем.

Не все конспекты будут одинаковы. Очень большое значение имеет возраст учеников, когда мы говорим про планы уроков. 6 класс, к примеру, может воспринять новую информацию в стандартной форме. Это когда учитель объясняет правило, записывает на доске важные материалы, а затем предлагает ряд занятий на отработку и закрепление изученного. Для 2 класса такой вариант будет неэффективным. Для малышей принято вводить новое в игровой форме или при помощи наглядных материалов.

Приведем пример еще одного конспекта.

План урока английского языка, 7 класс

Тема: повторение пройденного грамматического материала.

Тип урока: комбинированный.

Цель урока: закрепить полученные навыки по теме перевода предложений из прямой речи в косвенную.

Основные задачи:

- развивать коммуникативные умения;

- развивать способность работать в команде;

- формировать умение выделять главное в изученном материале.

Оборудование: доска, мел, презентация, магнитофон.

Ход урока:

- организационный момент;

- фонетическая разминка;

- лексическая разминка;

- повторение пройденного материала (выполнение упражнений, самостоятельная работа, работа в команде);

- проверка домашнего задания;

- подведение итогов урока;

- домашнее задание.

Как видно из данного примера, пункты плана хода урока не имеют четкой расположенности. Стандартную проверку выполнения домашнего задания можно провести в начале урока, в середине, а можно и вовсе закончить так занятие. Для учителя главное — не бояться экспериментировать, придумывать и привносить что-то новое в каждое занятие, чтобы для детей урок был интересным и особенным. Чтобы они его ждали с нетерпением. В зависимости от того, какой выбран тип, будет зависеть и план урока. 7 класс (в отличии, например, от младших школьников) позволяет построить занятие нестандартно. Повторение изученного можно провести в виде игры или соревнования. Можно дать ученикам возможность показать свои умения посредством самостоятельной работы. Главное понимать, какой вид деятельности подойдет конкретному классу, конкретной группе учеников (учитывать нужно и возраст, и общую успеваемость в классе).

Подводя итоги

Итак, обобщим все вышеизложенное. Пошаговая инструкция для составления плана-конспекта урока будет выглядеть следующим образом:

- Предмет/класс.

- Типа урока.

- Тема занятия.

- Цель.

- Основные задачи.

- Оборудование.

- Ход урока:

- оргмомент, разминка и т.д. (подробно начинаем прописывать речь учителя и учеников);

- проверка домашнего задания;

- введение нового материала, его отработка;

- закрепление пройденного, повторение.

8. Подведение итогов.

Этапы урока могут быть расположены в любом порядке, могут быть дополнены или быть представлены в ходе урока выборочно.

Не забывайте, что в первую очередь конспект нужен не начальству, не завучу, не директору и не ученикам. Это рабочий инструмент и помощник учителя. И здесь дело не в опыте и не в умении экспериментировать на месте. Никто не мешает привнести в урок новизну, изюминку. Учитель может пошутить, привести пример из жизни (и, конечно, это не стоит писать в конспекте). Но в любом случае, обязательно должен присутствовать план урока. 8 класс вам достался, 3 или 11 – не важно! Класс активный или пассивный, схватывает «на лету» или необходимы долгие разъяснения – не имеет значения! Возьмите за правило – перед каждым уроком составляйте план. Лишним это точно не будет.