Эта статья — в помощь руководителям-новичкам. Она для тех, кто не хочет ходить в клубы спортивного туризма и идти в коммерческий поход, а хочет сделать всё сам или своей компанией.

В этом тексте я делюсь опытом организатора и руководителя походов, вкратце описываю свою работу в удобной и понятной форме. Этот текст не заменит вам опыта участия в походах и не сделает вас сразу гуру-руководителем, но поможет представлять алгоритм действий, даст понять, каких знаний и умений вам не хватает.

Содержание:

- Введение

- Выбираем район похода и определяемся с уровнем сложности

- Составляем подробный план похода

- Поиск попутчиков и разделение с ними обязанностей

- Снаряжение

- Еда

- Развесовка по людям

- Трансфер (заброска)

- Бюрократия (билеты, погранпропуска, пропуска в нацпарки, МЧС, МКК)

- Бюджет

Введение

Для организации похода вам нужны три группы навыков:

- Технические навыки — вся совокупность туристических навыков, которая пригодится в задуманном походе: планирование маршрута, навигации, выбор снаряжения для похода, составление продуктовой раскладки, прохождение участков со сложным рельефом, а также базовые навыки разжигания костра под дождём и так далее;

- Организационные навыки: умение вовремя организовать себя, людей на кучу приготовительных работ;

- Рекламные навыки — умение привлечь участников в свой поход. Если конечно собираетесь не в одиночку.

Самыми важными из перечисленных навыков являются организационные. Туристическим навыкам можно научиться, натренироваться, можно взять в поход людей, уже обладающих такими умениями, а теорию почерпнуть из интернета (да хоть из того же shuriktravel.ru!). Рекламные навыки также прокачиваются, а на начальном этапе хватает простого сообщения в чате друзей: “Ребята, я тут такой классный поход спланировал…” А вот организованности вас никто не научит. Если вы витающий в облаках раздолбай и даже в повседневной жизни не способны делать всё вовремя и чётко, то и успешный поход собрать вам будет крайне сложно. Да и не только поход…

Перейдём к пошаговому плану организации похода.

1.Выбираем район похода и определяемся с уровнем сложности

Обычно начало любого мероприятия выглядит как одна из двух ситуаций:

- Есть команда, и надо придумать маршрут в соответствии с желаниями и навыками потенциальных участников;

- Задуман маршрут или, по крайней мере, район похода, и надо подобрать команду для его прохождения.

Выбирая район похода, не ограничивайтесь просмотром фоточек в ЖЖ путешественников и пабликах ВК. Место должно соответствовать следующим требованиям:

- оно должно вам нравиться, иначе зачем нам всё это?;

- нет явных мест, где вы можете сдохнуть с учётом ваших навыков и опыта. Если люди на фотках с касками и ледорубами, а вы не знаете как этим пользоваться, то в то место вам пока не нужно;

- время планируемого похода совпадает с временем, описываемым в доступных вам источниках. Например одно и тоже место в апреле может быть лавионоопасным и сложным для передвижения, а в конце мая уже быть очень милым и не опасным.

- место финансово и юридически доступно: планировать свой первый маршрут в дорогую Патагонию не стоит, а в заповедник не пустят вообще;

Пример. Вы услышали что-то про Хибины. Увидели фотоотчет у вашего друга на стене в Vk.com. Вам понравились фотки, друг — новичок, и в сложный поход не пошёл бы, в его рассказе нет альпинистских кошек, верёвок на скалах и снега по пояс. Сайт РЖД говорит, что до начала маршрута билет стоит 3500 рублей, егерей-лесников, пограничников в рассказе не было. Кажется, нам подходит. Переходим к пункту два.

2. Составляем подробный план похода

Здесь мы уже подробно начинаем изучать район похода, вчитываясь в каждую деталь. Ищем все возможные источники о нашем районе и составляем маршрут. В ход идут уже не только фоточки в ЖЖ, а следующие три источника:

1. отчеты спортивных туристов:

- http://tlib.ru/

- tourism.ru/

- http://turpohod.narod.ru/archive.htm

- http://tkhse.ru/biblio/reports

- http://nkosterev.narod.ru/otchets.html

- http://tyr-zo.narod.ru/otchets.html

- http://www.mountain.ru/mkk/biblio/

- Сайт Скиталец

- Библиотека Горного Клуба МГУ

- Библиотека т/к МГТУ

- Библиотека т/к *Вестра*

- Библиотека т/к *Глобус*

- Библиотека т/к *Романтик* УГТУ-УПИ

- Библиотека туристов Татарстана

- Библиотека т/к НГУ

- Библиотека Александра Машникова

- Библиотека т/к *Перово*

- Библиотека т/к *Рифей* г.Челябинск

- Библиотека т/к *Зодиак* г.Пермь

- Библиотека т/к *Меридиан* г.Пермь

- Библиотека т/к *Ирбис* г.Ярославль

- Библиотека ФСТ г.Королев: горные, пешеходные, лыжные, водные, вело, спелео

- Библиотека ФСТ Харьковской обл.

- Библиотека т/к ПетрГУ *САМПО*

- Библиотека ФСТ Республики Беларусь

- Библиотека т/к «Кристалл», г. Березняки

- Библиотека рязанских туристов

- Отчёты с сайта my-tour

- Библиотека МКК НО ФСТР

- Библиотека ФСТ Дмитровского района МО (пешеходные, горные, лыжные, водные, конные)

- Библиотека Клуба туристов «Сплав» г. Ульяновска

- Библиотека отчётов СТК Екатеринбурга

- Отчёты Ильи Овчинникова (ТК Азимут, Пущино)

2. карты с nakarte.me или SAS Planet (читаем статью о картах для подготовки к походу),

3. GPS треки с сайтов wikiloc.com, gpslib.ru, hiking.waymarkedtrails.org, veloradar.ru и др.

Используйте все возможные источники, которые придут в голову. Чем они наглядней и новей, тем лучше. В идеале отловить руководителя недавнего похода по тому месту (участники ничего не помнят и редко могут показать, где они шли) и допросить его с пристрастием (картой, компьютером и блокнотом в руках).

Каким может получится маршрут?

- Линейный – классический поход, где мы берем рюкзаки и идем несколько дней из пункта А в Б. Здесь самые тяжелые рюкзаки, зато и больше возможностей побывать в диких местах.

- Радиалки. Когда мы сидим на одном месте (в лагере, на турбазе) и ходим от неё в какие-то интересные места и обратно. Радиалки могут быть не однодневные. Можно возвращаться не тем же путём, что шли туда. На всё ваша фантазия. Такой вариант проще по весу рюкзаков, а неподготовленных и больных участников можно оставить на базе. Но погружение в природу на мой взгляд не то.

- Комбинированные варианты. Кольца и радиальные восхождения могут быть и прибавлены к линейному маршруту.

Вы должны явно представлять себе, что группа будет делать в каждый из дней пути: куда она пойдёт, что будет, если участок вдруг окажется непроходимым, где какие есть варианты стоянок. Надо продумать все возможные аварийные пути схода на случай ЧП, травмы или болезни участника. Предположите все возможные варианты пути и найдите по ним информацию. Лучше потратить лишние полчаса дома на тёплом диване на поиск и заливку в навигатор ещё одного трека, чем на ветру под дождём задаваться вопросом: “Где же тут спусковая тропа?”

Сколько километров можно пройти в день? По ровной местности можно пройти нормально с большими рюкзаками 20 км в день. Т.е при желании можно и больше, но если вы так будете идти много дней подряд, то устанете, вырастет вероятность травм, потертых ног и тд. Если собираетесь в горы, обращайте внимание еще на количество метров набора и сброса высоты. Считайте 100 метров набора/спуска, как 1 км по горизонтали. Например при наборе высоты 500 метров не закладывайте более 15 км, а при наборе 1000 метров — не более 10 км по горизонтали. Более 1000 – 1500 метров вверх за сутки не набирайте – высок риск развития горной болезни.

Учитывайте время прохождения локальных препятствий — перевалов, бродов. Оно сильно зависит от количества человек в группе и их подготовки. Естественно, руководитель похода должен прекрасно понимать тактику прохождения препятствия.

Заложите в график движения резерв по времени дни на случай непогоды или других непредвиденных обстоятельств. Запас по времени обеспечивается наличием в графике:

- днёвок и полуднёвок – легких дней, когда вы отдыхаете и никуда не идёте. Помните, что в такие дни обычно скучно. А ещё есть хочется. То есть еду нести на эти дни надо, но вы стоите на месте — странно для похода, хочется же посмотреть побольше! Приходится думать, стоит ли оно того. Но постарайтесь закладывать примерно 1 днёвку на неделю пути.

- наличием кусков маршрута, которые можно срезать. Например петель, радиальных выходов. Конечно жаль будет не сходить на какую гору, но опоздать на поезд еще печальней. Планируйте по максимуму, в расчете на идеальную погоду и состояние группы и придумывайте побольше вариантов сокращения маршрута. Чем ближе к концу маршрута будет продуман слив, тем он полезней.

По итогам проделанной работы вы получите:

- маршрут с указанием ключевых точек, километража, набора и сброса высоты за день (проще делать в виде таблицы);

- треки для GPS навигатора (как подготавливать треки для навигатора, читай тут) основных и резервных участков пути, аварийных выходов;

- карта, готовая для закачки в навигатор (отсюда для Garmin или отсюда для Андроид приложения Locus Map);

- карта для печати на бумаги с маршрутом на нём в качестве резерва и обзора района (простой инструмент печати карт на nakarte.me)

Читая подробные описания, мы уже понимаем, примерно какое снаряжение нам потребуется. Если люди пишут “нет дров” — нужны горелки, “спускались по крутому склону” — верёвки, “дуют сильные ветра и часты дожди” — хорошие палатки и т.д. То есть на этом этапе можно начать составлять список необходимого специального снаряжения (о нём речь пойдёт ниже) и прикидывать денежные расходы.

Возможен и такой вариант: узнав подробности, вы поймёте, что ошиблись в выборе места. Поход всё-таки проходил по погранзоне и нужны пропуска, от поезда люди ехали на заказанной машине за кучу денег. Да и ваш друг рассказывал о походе в июле, а вы собрались в мае, когда там снег, перевалы непроходимы и лавиноопасны. Тогда придётся возвращаться к пункту 1.

! Вы не сможете нормально спланировать многодневный маршрут, если сами не были в подобном походе участником. Если у вас не было опыта организации походов, ваше первое руководство должно быть руководством походом выходного дня.

Основные ошибки, которые в походе приводят к печальным последствиям, вплоть до ЧП, закладываются именно на этапе 2. Недооценка маршрута, переоценка собственных сил, ожидания типа: “там наверняка тропа будет” или “по Google-картам выйдем”, — в лучшем случае приводят к опозданию на поезд/самолет, а в худшем — к знакомству с местным подразделением МЧС.

3. Поиск попутчиков и разделение с ними обязанностей

Компания — это самая важная часть вашего похода. С хорошими людьми и двое суток под дождём просидеть не грустно, а опоздать на поезд — приключение. Хорошо, если у вас уже есть группа друзей, желающая пойти в поход. Если нет — в ход идут ваши рекламные навыки. Сделайте пост в ВК, Instagram или на тематическом форуме, напишите честно о том, как вы представляете себе планируемый поход: будет он жёсткой побегушкой или пройдёт на расслабоне, какими будут километраж, набор высоты в день, ожидаемые препятствия на пути, укажите даты мероприятия и ориентировочные денежные траты. Чем полнее вы опишите поход, тем больше шансов, что к вам присоединятся люди, которые хотят того же, чего и вы. Напишите свои ожидания от участников: должен ли у них быть какой-то опыт или достаточно участия и помощи в подготовке мероприятия.

Незнакомцев, которых вы нашли в группах ВК, форумах и прочем интернете, обязательно ведите в минипоходец на выходные в ближайший лес, или хотя бы в бар пивка попить, если на тренировочный поход времени нет.

Печально вдруг осознать, что ваш компаньон — мудак, и ещё печальнее — понять это на второй день похода в горах, когда назад его уже не отправишь. Так что свои социальные навыки по выявлению дебилов и мерзких людей проявляйте по максимуму в городе.

Вписывая человека в команду, сразу собирайте у него личные данные (я обычно делаю Google-таблицу, куда все вбивают свои данные): ФИО, телефон контактный, телефон родственников (кому вы будете звонить, если друг попадет в больницу), дату рождения, серию и номер паспорта (для покупки билетов), адрес (зачем-то нужен МЧС и МКК).

На самом деле есть ещё такой вопрос: “А зачем все эти люди-то нужны?”

- для безопасности (не шлялся бы герой фильма 127 часов в одиночку — не было бы фильма!);

- для облегчения веса рюкзаков за счёт распределения группового снаряжения;

- для уменьшения цены трансфера на начало маршрута;

- для компании;

- у участников похода может быть нужное всем снаряжение;

- участники могут обладать нужными группе навыками.

Автор этой статьи придерживается установки: “Хочешь сделать хорошо — сделай сам”. Но далеко не все так: а) могут, б) хотят. А еще распределение обязанностей при подготовке похода взращивает командный дух и вовлеченность в действие каждого. У участников появляется ощущение, что дело общее, и в нём есть их вклад, а у руководителя — что не ему одному не похрену на успех мероприятия. Поэтому в спортивных группах принято распределять должности в походе: едой занимается завпит, снарягой — завснар и так далее. Полезны будут такие люди, как финансист (посчитает, кто кому сколько должен денег за поход), фотограф (человек с годной камерой, опытом её использования и клятвенными обещаниями выложить фотки как только так сразу), медик (человек с медобразованием или соответствующим опытом, который не считает ампутацию в полевых условиях оптимальным решением проблемы порезанного пальца), реммастер (человек с прямыми руками, который всё починит).

4. Снаряжение

Время и деньги, потраченные в городе на подбор и приобретение снаряжения, смогут немного компенсировать вашу неопытность на маршруте.

Снаряжение можно условно разделить на личное и общественное. Личное каждый собирает сам, но неопытным участникам очень поможет список от руководителя. Общественное снаряжение вы сможете подобрать, когда хорошо знаете, что вам предстоит (см. пункты 1 и 2) и сколько у вас людей (пункт 3). Вес всего общественного снаряжения должен быть записан в табличку (Exсel — лучший друг организатора походов). Эти данные пригодятся, когда будете распределять снаряжение по участникам.

Про снаряжение для простого пешеходный похода я написал отдельную статью. Больше информации об общественном снаряжении можно найти в другой статье.

- Для выбора палаток посмотрите вот эту схему. Вес палатки должен стремиться к 1 кг на человека. Цена палаток очень различается, но самые дешевые обычно недолговечны. Существует множество моделей палаток для разного использования. Что нужно именно вам — подскажет опыт. Подумайте, нужен ли вам тент. Хороший тент с карманом под центральную стойку стоит дорого, но если у вас большая компания, оно того стоит;

- Советую продумать, как вы будете готовить еду. Идёте на дровах? Продумайте количество пил. Топор практически никогда не нужен, а весит много. Идёте в горы, не хотите тратить на готовку часы, собирая сырой валежник? Возьмите горелки и круглые котелки с радиатором;

- Продумайте навигацию. У вас должно быть достаточное количество аккумуляторов для вашего навигатора Garmin или энергии в пауэрбанках для смартфона c навигационным приложением. Треки и карты к навигатору вы подготовили в п.2. Не тешьте себя иллюзиями, что в своём первом походе вы начнёте ориентироваться по карте и компасу;

- За пример аптечки можно взять мою. Подумайте, что вам может грозить, у кого какие аллергии и хронические заболевания. Медик похода должен собрать информацию и учесть её для составления аптечки;

- Хорошая связь может стать крупным пунктом ваших расходов на снаряжение. Но оно того стоит — связь далеко от цивилизации позволяет решить кучу проблем. Проверьте сколько хочет денег ваш оператор за связь в роуминге. Спутниковый телефон и треккер постарайтесь взять в аренду (лучше сделать это заранее, в разгар сезона будет сложно). Радиостанции дешевы, их наличие очень облегчает жизнь.

- Соберите ремнабор. Подумайте, что из снаряжения, сломавшись, поставит под вопрос дальнейшее путешествие или сильно его испортит. Обычно это ботинки, пряжки поясных ремней рюкзаков, дуги и тенты палаток.

Самый дешевый способ поиска снаряги — спросить у друзей. Сразу купить всю снарягу в поход очень дорого, дешевле поехать в Тайланд валяться на пляжах. Покупайте постепенно, высматривайте сезонные распродажи в магазинах. Сходите в Декатлон — там всё дешево, в магазине Территория (Сплав) (г.Москва, м. Автозаводская, улица Сайкина, 17) по кодовому слову “Шуриктревел” вам сделают скидку 10%, в магазине Cпортмарафон напротив через дорогу по номеру карты 039016 вам сделают скидку 20%.

5. Еда

Поход — это когда берут много еды, несут её далеко-далеко и там съедают. Тема сложная, по ней отдельная статья.

- собираем информацию о том, кто что категорически не ест, у кого на что аллергии;

- завпит получает подробную информацию у руководителя о маршруте, чтобы знать, в какие дни можно сделать горячий обед, когда день тяжелый и надо плотнее позавтракать, например, а может, группа где-то оставляет заброску еды или проходит мимо магазина;

- завпит открывает Excel и считает.

В интернете есть куча готовых раскладок, табличек, списков и прочего, что вы можете взять за основу. Всё гуглится по запросу: “продовольственная раскладка”. Выбирайте любую или делайте свою — как вам удобней. Или возьмите мою.

В итоге у вас должно получится два списка:

- расписание — что едим и в какой день;

- список того, что надо суммарно купить сейчас в магазине;

и две цифры:

- … грамм еды в день на человека — показывает, от чего вы умрете: с голоду или от тяжелых рюкзаков (менее 500 гр — голодно, более 650 — тяжело);

- всего еды в граммах — пригодится для дальнейших расчетов, кому сколько килограмм положить в рюкзак.

В эти граммы надо еще посчитать вес несъедобного расходника — топлива для горелок.

Как вы будете организовывать закупки — неважно. Завпит может поручить конкретно каждому купить определённый продукт, а может вы всей командой собираетесь и идёте в магазин. Может каждый дома пакует то, что ему сказал завпит, а может вы это делаете опять таки всей командой. Вариантов масса, важен результат.

Нужно отвесить крупы и всякие прочие сложноделимые продукты по граммам (без электронных весов не обойтись) в пакетики и замотать крепко скотчем или стрейчплёнкой, можно рассыпать по бутылкам. Помните, что всё что может просыпаться — просыпется, что может намокнуть — намокнет, так что мотайте надежней. Не забудьте подписать упаковку.

Скорее всего в магазин придется бегать дополнительно. Чем больше людей пакует еду, тем быстрее вы справитесь с задачей. Возможно, даже за вечер уложитесь. Не стоит начинать паковать еду слишком рано — велик шанс, что прямо перед походом кто-то из участников отвалится или присоединится, и придётся всё переделывать.

6. Развесовка по людям

Создаёте еще одну вкладку в Excel, где считаете, кто, что и сколько понесет. Знание формул Excel/Google-таблиц очень пригодится. У вас есть данные о том, сколько весит каждый элемент группового снаряжения и сколько весит вся еда группы, известно количество участников и их пол. Вам надо распределить всё так, чтобы:

- всем было поровну;

- мальчикам — больше, девочкам — меньше;

- еда съедалась у всех равномерно;

- еда съедалась в первую очередь у тех, кто несет групповое снаряжение (палатки, например, только тяжелеют, когда мокрые);

- завпит знал у кого какой приём пищи лежит;

- учитывалось, что топливо для горелок вы закупите только по прилёту на место.

Добро пожаловать в неидеальный мир!

Я раскладываю общак по пакетикам и подписываю их именами людей, которым они предназначены. Пакеты я привожу к вокзалу/аэропорту, где раздаю их. Вы можете собраться всей командой, закупить, запаковать еду и тут же раздать каждому его долю, чтобы все могли уложить рюкзаки дома (вот приключения начнутся, если кто-то опоздает на самолёт:)).

7. Трансфер (заброска)

Редко когда маршрут начинается прямо от станции поезда. Часто до начала активной части похода надо еще доехать на каком-то местном транспорте. Эту процедуру называют трансфером или заброской.

Примерно про заброску вы поняли на этапе 2 (составление подробного плана похода). А после того, как определились с точным количеством участников, надо начинать искать конкретную машину. Интернет, поисковики, Авито, группы во ВКонтакте — водитель не спрячется (это может быть и не водитель, а пилот или капитан). Вроде всё просто, главное, чтобы вас не кинули.

Заброска — часто основной расходный момент мероприятия. Туристический сезон в РФ короткий, и водители часто хотят успеть заработать на туристах. Так что готовьте наличные. Если у вас маленькая группа, заброска на вездеходной машине типо Камаза/Газ-66, особенно где-то на Камчатке, выйдет в копеечку.

Некоторые туристы могут различать понятия трансфер и заброска. Трансфер — это именно перевозка людей от вокзала, а заброска — организация хранения запасов еды и расходников на середине маршрута с целью облегчения веса рюкзаков. Хороший водитель сможет помочь и с этим.

8. Бюрократия (билеты, погранпропуска, пропуска в нацпарки, МЧС, МКК)

Билеты: Когда определились с составом группы, покупаете билеты. Пока они есть и дешёвые. Будете долго искать напарников — поедете в разных концах поезда или на разных поездах. Тоже самое произойдёт, если покупать не централизовано, а каждый сам себе. В команде можно назначить человека, который соберет со всех паспортные данные и купит на всех билеты рядом.

Погранпропуска: Раньше было диким гемороем, а теперь всё элементарно делается через сайт госуслуг. Подробнее о пропусках в погранзону тут написал.

Пропуска в нацпарки/заповедники: К сожалению, единого центра и порядка их выдачи нет. В каждом регионе и каждом учреждении всё по своему. Но прогресс не стоит на месте: у каждого нацпарка уже есть свой сайт, электронной почтой почти все научились пользоваться.

МЧС: Хочет, чтобы вы предварительно зарегистрировались у них на сайте минимум за 10 дней. Там надо заполнить всю ту инфу, что вы собирали о участниках, датах похода, маршруте, снаряжении (если сделали Google-табличку, то все просто — копируй и вставляй). При выходе на маршрут нужно позвонить дежурному местного МЧС и подтвердить, что группа такого-то (Фамилия) вышла на маршрут. Когда закончите маршрут, надо опять позвонить туда. А то позвонят маме (контакты родственников неспроста брали!) и испугают её вопросами про вас. Если вы даже маме не говорили, что поход окончен, то наверное с вами что-то случилось, решит МЧС, и начнёт вас искать. (Если с вами случилось ЧП на третий день пути, а выход запланирован через неделю, то придется потерпеть дней 5 — ничего, бюрократическая машина работает медленно, но верно).

Т.е. смысл предварительной регистрации, как и регистрации в этом органе мне никто объяснить не может, но все почему-то делают. А вот телефон местного отделения МЧС с собой иметь надо (звонить 112 и объяснять там, на каком вы перевале и в какой части РФ — дохлый номер).

МКК: Опциональное действие для желающих получить справку за прохождение категорийного маршрута. Собственно, в упомянутой статье всё расписано. Если вы спланировали поход нормально, то заполнение маршрутной книжки превратиться в простое Ctrl+C, Ctrl+V.

Если это ваш первый поход, возможно стоит сходить в МКК просто за консультацией — они уберегут от явного суицида, и могут подсказать, например, где лучше сделать днёвку и собрать грибов.

Страховка: Страховой полис с прописанной эвакуацией вертолётом, транспортировкой не только в ближайшую больницу, но и больницу в родном городе и лечением стоит дочерта, в РФ практически не встречается и работает через раз. Гуглите форумы, чтобы выбрать актуальное на настоящий момент в той местности, куда вы собираетесь. Да и, возможно, нафиг оно вам не надо.

9.Бюджет

Даже если вы делаете некоммерческое мероприятие, придется прикинуть на этапе планирования, сколько будет стоить такой “отдых”. Опыт, выяснение всех вопросов заранее, позволят избежать неожиданностей. Самые расходные пункты в походах — это билеты на поезд/самолёт, снаряжение и трансфер.

Отдельные сложности в подсчётах, кто, кому и сколько должен, возникнут, когда разные люди заплатят за разные вещи уже в самом походе. Рекомендую сделать некий банк-общак, который равномерно пополняется, тратится на общественные нужды, а остаток потом также делится поровну. Также поможет приложение Splitwise.

Пока на этом всё. Впереди вас ждет сам поход, а это уже совсем другая песня.

Эта статья не охватывает всех аспектов планирования маршрута и похода. Она не решает вопросов, возникающих на самом маршруте. Если вы никогда не делали походов, начинайте с малого — с выходов в леса вокруг вашего города. Читайте материалы в интернете, сканы старых советских книг, сходите участником с другими группами, съездите на альпсборы, общайтесь с другими туристами, анализируйте, критически подходите к полученной информации, и у вас всё получится.

Как спланировать маршрут похода

Карта создана с помощью сервиса nakarte.me

В этом тексте мы постарались собрать советы для начинающих туристов, которые хотят самостоятельно спланировать свой маршрут дома, чтобы затем не сбиться с него в пути. Не стоит относиться ко всем его пунктам как к догмам, так как в планировании трека много переменных, и одна из них — доступность информации о районе вашего путешествия: карт, фотографий, отчётов, гайдов, спутниковых снимков и прочего. В статье мы полагаемся на опыт её автора — Михаила Голубева, автора проекта caucatalog.ru — базы знаний о Кавказских горах.

В статье пойдёт речь о планировании маршрута и дальнейшем ориентировании на местности, для пеших и горных походов 1–2 категории сложности, подходов к технически сложным перевалам. Для прохождения самих перевалов нужно пользоваться описаниями и фотографиями из технических отчётов, которые составляют спортивно-туристические группы. Для поиска отчётов с техническим описанием категорированных перевалов достаточно поисковиков «Яндекс»/Google и трёх ресурсов:

- tlib.ru — крупнейшее в Рунете хранилище отчётов о спортивных походах.

- mountain.ru/mkk/biblio/ — библиотека отчётов о походах. Материалы оттуда индексированы поисковыми системами, так что их можно найти также через «Яндекс» или Google.

- caucatalog.ru — отчёты, фотографии и описания вершин и перевалов Кавказских гор.

Также советы и приёмы из нашей статьи пригодятся при планировании сложных велопоходов, где есть участки с пешими тропами и заброшенными дорогами. Общие принципы планирования походов мы разбирали в отдельной статье, а здесь сосредоточимся на приёмах построения самого маршрута, чтобы потом ориентироваться по нему.

Огромную помощь при подготовке маршрута для «непростых» районов, по которым нет или очень мало описаний, оказывают подробные карты и спутниковые снимки.

Построение маршрута в картографическом сервисе

Наиболее удобный и самый популярный сервис для тщательного планирования маршрута на сегодняшний день — nakarte.me. Он позволяет:

- Просматривать большое количество карт, космоснимков и информационных слоёв.

- Вручную прокладывать свои треки, делиться ими с помощью ссылок и сохранять.

- Осуществлять поиск объектов по названию.

- У сервиса множество других удобных «фишек», которыми начинаешь пользоваться по мере накопления опыта работы с ним. Это измерение расстояний, отображение панорам, получение координат точки, просчёт азимута, а при работе на смартфоне — ещё и позиционирование.

Чтобы пользоваться этим сервисом максимально эффективно, лучше изучить инструкцию по работе с ним.

Альтернативой nakarte.me могут служить сервисы manymap.io и plotaroute.com. Их главное преимущество перед nakarte — встроенный планировщик маршрута, который умеет автоматически прокладывать трек между заданными точками по отмеченным на картах OpenStreetMaps дорогам и тропам. Это здорово экономит время при прокладке длинных треков, что особенно актуально, например, для велотуристов. Но информационных слоёв у nakarte.me больше, к тому же часть функций manymap.io и plotaroute.com скрыты и доступны только по подписке. Идеальный вариант — использовать все ресурсы. Так, трек можно проложить с помощью автопланировщика, а затем тщательно проверить его с помощью nakarte.me.

Подход к построению маршрута мы рассмотрим на конкретных примерах через работу именно с сервисом nakarte.me, так как он бесплатный, на нём можно показать больше информационных слоёв и пока что он более известен и популярен у туристов.

Открываем nakarte.me, в списке слоёв справа выбираем OpenTopoMap — это карты OpenStreetMaps с наложенным на них рельефом. Если этого слоя нет в списке, то включите его в настройках, кликнув на иконку с шестерёнкой. Слой OpenTopoMap хорошо визуализирует рельеф, отчего карта становится более наглядной и становится более понятным характер местности.

На карте большого масштаба выбираем интересующий регион, где будет проходить ваш маршрут. В нашем примере — Кавказ

Скроллим карту, увеличивая масштаб и приближаясь к той части региона, где планируется поход. В нашем примере — Восточный Кавказ, Дагестан

Далее необходимо ещё приблизить карту и в общих чертах наметить нитку будущего маршрута, исходя из своих целей — посетить новые места, преодолеть более сложные участки и пр. Чтобы создать трек, нужно нажать на «плюсик» в правом нижнем меню сервиса

Примерная нитка маршрута в ходе детальной проработки может существенно измениться. Не исключено, что она вам вовсе разонравится и вы перейдёте к другому треку. Далее начинается проработка намеченной нитки маршрута.

Для этого изучаем различные слои с картами, выбор которых доступен в меню справа. Они делятся на несколько типов.

Работа с картами на основе OpenStreetMap

OpenStreetMap, сокращённо OSM — некоммерческий картографический проект по созданию силами сообщества пользователей Интернета подробной свободной и бесплатной географической карты мира. Для создания карт OSM используются данные с персональных GPS-трекеров, аэрофотографии, видеозаписи, спутниковые снимки и панорамы улиц, предоставленные некоторыми компаниями, а также знания самого человека, рисующего карту.

Но без OpenStreetMap существуют собственно карты OSM, а также множество разновидностей, уточняющих ту или иную информацию. Самые популярные среди них — OpenTopoMap, которая гораздо лучше визуализирует рельеф местности, и CyclOSM, задуманная как OSM для велосипедистов. На неё нанесены велодорожки и размеченные веломаршруты, но она может быть полезна и для горных туристов, потому что тоже хорошо передаёт характер рельефа. Причём на CyclOSM порой обнаруживается больше деталей, которых не видно на OpenTopoMap, и наоборот. Кроме того, OpenTopoMap обычно загружается медленно, CyclOSM — чуть быстрее.

Пример участка карты в OpenStreetMap и OpenTopoMap. Второй благодаря изолиниям гораздо информативнее для горной местности, так как наглядно визуализирует рельеф и позволяет оценить крутизну склонов. Однако работать лучше с обоими слоями. Например, на OSM обозначены два водопада, которых нет на OpenTopoMap

Карты OpenStreetMap нужны для прокладки маршрута по дорогам и набитым тропам, а также для общей оценки протяжённости отдельных участков пути, перепадов высот и крутизны склонов. Но важно понимать, что доверять на 100% отображённой информации нельзя. Помните, что данные карты рисуются сообществом людей, и возможны ошибки. Например, не всегда отмеченная тропа существует в действительности или хорошо различима на местности. Вполне возможно, что по ней когда-то прошла группа туристов с GPS, а затем эти точки были перенесены в OSM, но не факт, что вам удастся повторить их опыт.

Впрочем, ошибки встречаются на всех картах. Поэтому для уточнения и проверки информации нужно сверяться с другими слоями.

Работа с российскими топографическими картами

Это советские и российские карты разного масштаба. Первые отмечаются в nakarte.me как Topo, вторые — как GGC (Госгисцентр). Они являются, по сути, оцифрованными советскими картами, иногда с некоторой актуализацией. Более подробно это описано в документации сервиса nakarte.me.

И те и другие сегодня малопригодны для населённой местности, так как устарели, и есть куда более детальные карты «Яндекс», Google и 2GIS. Зато они приемлемо отображают рельеф, участки скал, обрывов, отметки высот, названия рек, ручьёв, вершин и прочее. На практике наиболее полезны карты с масштабом 500 и 250 м. Но покрытие карт Topo и GGC с таким масштабом далеко не полное. Поэтому, если их нет на данном участке, используйте масштаб 1 км и другие типы слоёв. Слои Topo 500m и GGC 250m удобно включать и отключать горячими клавишами B и K.

Также данные карты полезны отмеченными на них тропами. Но важно учесть, что информация о тропах нанесена на них по состоянию на вторую половину XX века и во многом устарела. Поэтому для уточнения положения троп и их особенностей незаменимы космоснимки.

Пример включённых слоёв Topo 500m и GGC 250m на одном участке карты

В отличие от OpenTopoMap, тропа на перевал Арида на слое Topo 500m отмечена, причём как грунтовая дорога. Но нужно обязательно проверить по космоснимкам, существует ли она до сих пор

Уточнение маршрута с помощью спутниковых снимков

Они же «данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)», или, по-простому, космоснимки. Это самые полезные и незаменимые слои при составлении маршрутов. Лет двадцать назад снимков такой детализации в Интернете не было, теперь же они «разбаловали» многих туристов и отучили ходить чисто по карте. К хорошему быстро привыкаешь.

В сервисе nakarte.me можно просматривать космоснимки «Яндекс», Google, Bing (Microsoft) и ESRI. Для разных участков земной поверхности детализация в общем случае сильно различается. Поэтому очень удобно пользоваться горячими клавишами S, L, I, E, чтобы быстро переключаться между перечисленными слоями со спутниковыми снимками. Вернёмся к примеру с перевалом Арида, который мы рассматривали выше через слои GGC 250m и Topo 500m.

Меняя слои космоснимков, видим, что наиболее детальную информацию о данной местности даёт спутниковый снимок «Яндекса»

Включив как основной слой («фон») космоснимок «Яндекса», включаем и выключаем несколько раз имеющуюся на этот участок карту Topo 500m. Здесь для наглядности слои наложены друг на друга через фотошоп, но и при быстром переключении слоёв будет ясно, что тропа на топокарте где-то здесь

Максимально приближаем снимок, чтобы рассмотреть, есть ли тропа с топокарты. Её наличие подтвердилось на космоснимке. Значит, тут можно проложить фрагмент нашего маршрута

На снимке виден кош, а тропа продолжается на правом борту ущелья

Таким образом, к треку можно добавить уточнённый сегмент

На космоснимках можно увидеть, различить и выявить: обрывы, овраги, осыпи, скалы, снежники, ледники, источники воды, водопады, разные типы лесов, площадки для установки лагеря. Все эти приёмы сложно описать в двух словах, нужны походный опыт, время и здравый смысл для оценки местности на спутниковых снимках.

Работа с картами «Яндекс» и Google

Для построения пеших маршрутов в горной местности популярные карты «Яндекс» и Google практически бесполезны, но их можно использовать, например, для организации трансферов и забросок.

Работа с отображаемыми треками

В Интернете есть веб-сервисы, позволяющие пользователям загружать свои маршруты пробежек, велопоездок и любых перемещений. Также есть сайты с информацией о маркированных маршрутах для хайкинга или велопоездок. Польза треков, записанных людьми, заключается в том, что даже если на картах, космоснимках в данном месте нет тропы, но есть записанный трек, а тем более несколько, значит, этот путь как минимум проходим. Из тех треков, что может отобразить nakarte.me, могут быть полезны следующие:

- Waymarked Hiking Trails — маркированные тропы. Их немного, но они могут быть полезны.

- Strava Heatmap (all) — тепловая карта с GPS-треками, полученными из сервиса Strava. Чем ярче «горит» трек, тем чаще по нему ходят или ездят. Согласно Strava, тепловая карта обновляется раз в месяц, на неё наносят треки не старше одного года и только те, которые доступны для публичного просмотра, что зависит от настроек аккаунта пользователя. Также на тепловую карту не попадают участки с очень низкой посещаемостью. На данный момент в горах треков мало, но в перспективе их будет больше. Проверить, нет ли этих треков на участке вашего маршрута, точно не помешает.

Участок маркированного маршрута на Казбек со стороны Грузии

Участок размеченной «Кавказской тропы» в Дагестане

Пример: перевал Кызылауш в Карачаево-Черкесии на тепловой карте Strava

Работа с метаинформационными слоями

Также на nakarte.me можно отобразить слои, которые в строгом смысле не являются картографическими, а дополняют карты вспомогательной информацией.

- Wikimapia — отображаются контуры объектов, из библиотеки этого сервиса. При этом объекты сопровождаются небольшими описаниями, порой с фотографиями. К сожалению, в последние годы сервис остановился в развитии, новых сведений в нём мало, а старые могут быть малоинформативны или устарели. Но проверять его стоит.

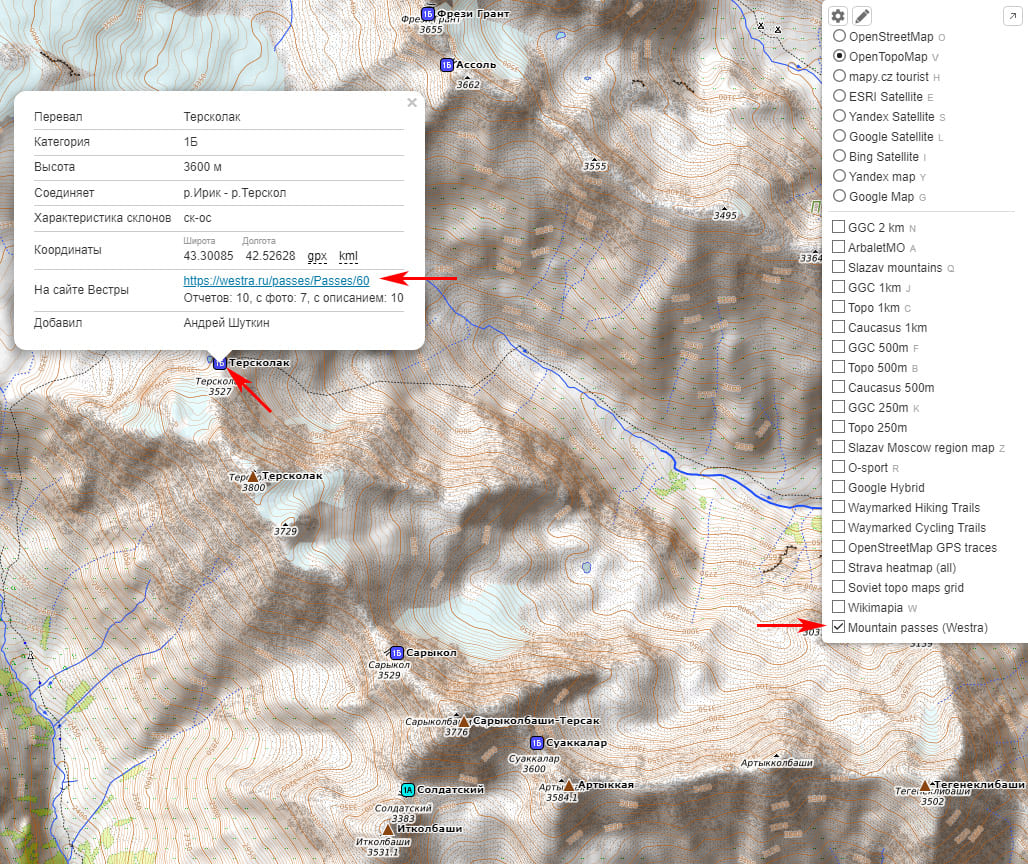

- Mountain passes (Westra) — очень полезный слой для горных туристов и альпинистов, на котором отображаются вершины и перевалы из каталога турклуба «Вестра».

При включённом слое Wikimapia по клику на один из контуров (озеро в Архызе) всплывает окно с информацией из этого сервиса. Можно посмотреть фотографии озера и его окрестностей. Например, оценить сложность пути на близлежащую вершину или определить наличие места для палаток на берегу

Слой Mountain passes (Westra). В нашем примере по клику на синий квадратик «1Б» перевала Терсколак можно перейти по ссылке в каталог турклуба «Вестра» и ознакомиться с отчётами и материалами с описаниями данного перевала

Для изучения карт, космоснимков, рельефа местности есть более мощные геоинформационные решения, такие как SAS Planet, GlobalMapper, QGIS, но это уже намного более сложный уровень, требующийся для походов в крайне малоизученных районах планеты. Ознакомиться с принципами работы с ними можно здесь, но там будет гораздо более развёрнутый и тяжёлый для усвоения материал.

Как уточнить свой маршрут с помощью фотографий, видео, отчётов и книг

После того как нитка маршрута определена или на ней остались белые пятна, требующие уточнений, стоит задействовать весь массив доступных данных из разных источников.

В программе «Google Планета Земля» есть одна полезная «фишка», которая может пригодиться. Можно включить слой «Фотографии» и при наличии кликнуть на кружок фотографии в нужном месте. Иногда там бывают технически полезные снимки для пеших и горных туристов, например позволяющие оценить характер перевального гребня.

Схожим образом работает режим «Панорамы» на картах Google. В нём можно проверить, нет ли трёхмерных панорамных снимков в интересующем вас районе. В большинстве случаев кадры сделаны в легкодоступных местах и, как правило, на автодорогах, а потому для изучения малохоженых и труднодоступных районов информации практически нет. Однако информация оттуда может пригодиться, если вы планируете собственный трек в популярном районе.

Фотография в «Google Планета Земля», которая позволяет оценить характер перевального гребня

Слой «Панорамы» в Google Maps

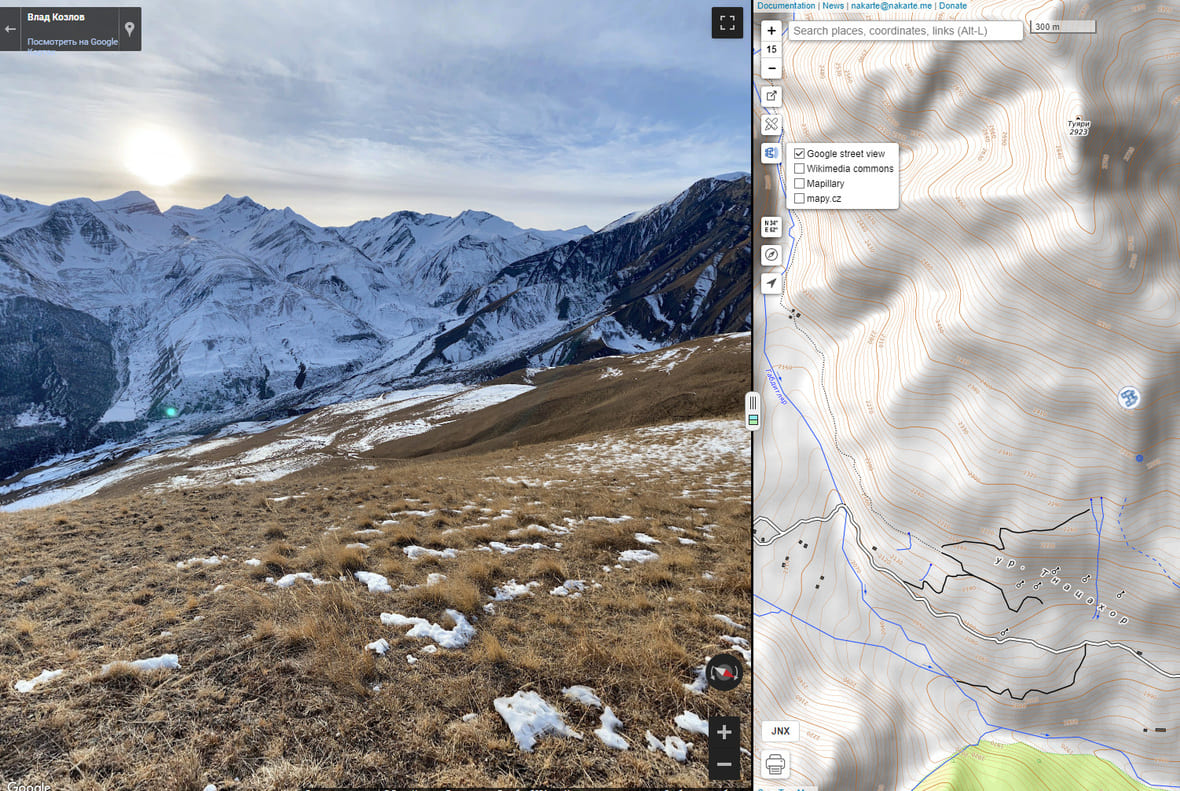

Панорамы Google и не только можно отобразить и непосредственно в сервисе nakarte.me. По клику на кнопку с биноклем в левом меню можно отобразить точки, где есть Google-панорамы

По клику на точку панорамы она отобразится слева. Панораму можно крутить во все стороны и приближать

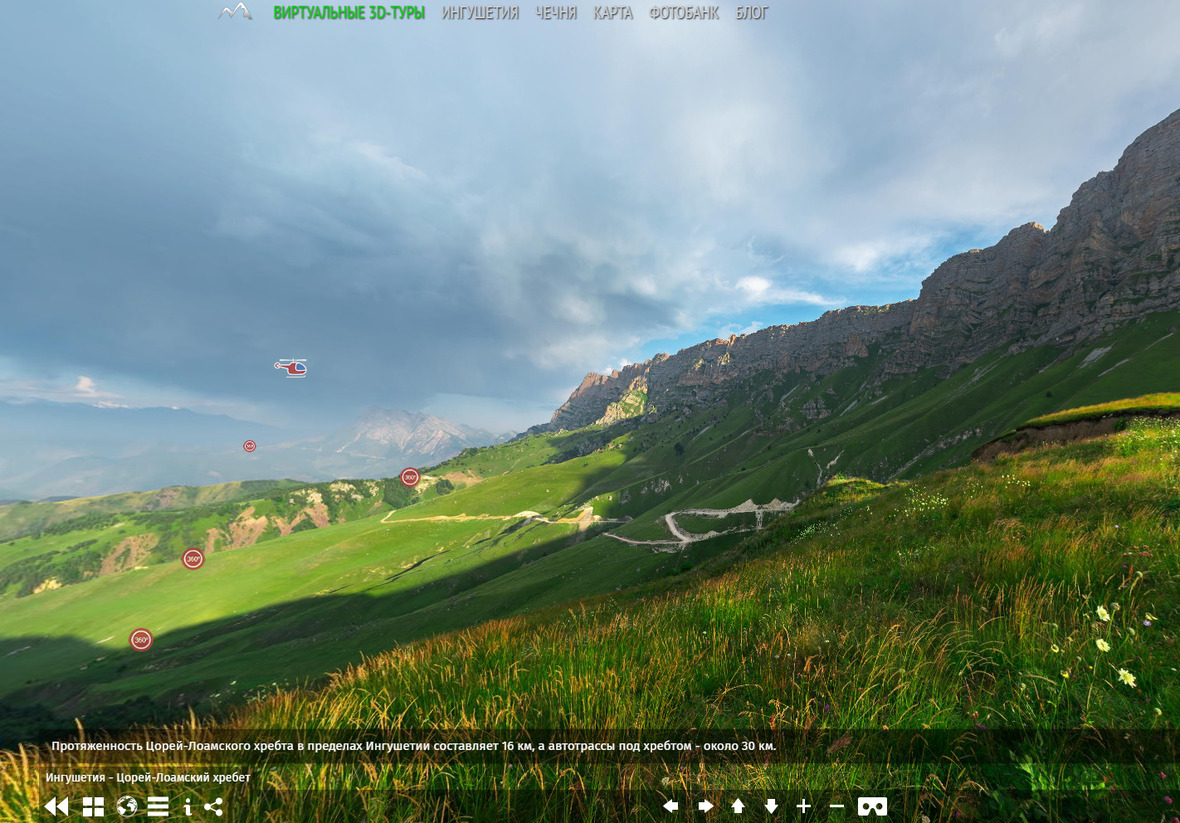

Для Кавказа весьма информативен проект mt360.ru, сайт с виртуальными панорамами гор этого района. Можно выбрать на карте нужный район и полетать с локации на локацию, изучая местность. Много фотографий различных объектов Кавказа также собрано здесь: caucatalog.ru/base/allregions.html. Для подготовки маршрутов по Ингушетии незаменимым будет сайт openkavkaz.com, где собрано огромное количество 3D-панорам горной части республики.

Для Кавказа и некоторых районов Азии в продаже есть очень детальные бумажные схемы В. Ляпина, которые продаются в Московском городском турклубе на улице Солженицына, 17, а также в некоторых туристско-альпинистских магазинах.

Помимо прочего, в подготовке к маршруту будут полезны книги, если они есть под рукой или есть возможность взять их в библиотеке, например в Московском городском турклубе. Но сначала стоит проверить, не лежат ли они уже где-то в Интернете.

Изучить местность иногда помогает и YouTube. Можно попробовать поискать топонимы с планируемого маршрута или находящиеся относительно недалеко от него. Иногда встречаются видео высокой чёткости с квадрокоптера, в которых можно рассмотреть интересующий участок местности.

Фрагмент 3D-панорамы с вершины Левхановцек на юг на ресурсе mt360.ru

Можно приблизить фрагмент панорамы и разглядеть интересующий склон

Фрагмент одной из 3D-панорам сайта openkavkaz.com

На одном из видео в YouTube можно рассмотреть путь на перевал Пабаку в Дагестане. Виден проход в скалах

Итак, подготовка маршрута завершена. Проработана основная нитка, запасные варианты, пути схода с маршрута при необходимости. Уточнены источники воды, места бивуаков по плану-графику и другие хорошие площадки на маршруте. Обычно вся эта работа занимает не меньше времени, чем сам поход. Остаётся только скачать полученный трек и распечатать наиболее ответственные участки маршрута на бумаге, чтобы потом ориентироваться по ним в походе.

Удачных походов!

© Спорт-Марафон, 2023 Данная публикация является объектом авторского права.

Запрещается копирование текста на другие сайты и ресурсы в Интернете без предварительного

согласия правообладателя — blog@sport-marafon.ru

Если вам понравилась статья, поделитесь ею со своими друзьями

в социальных сетях

Мне нравится

Статьи по теме

Если вы планируете пойти в поход, его нужно спланировать, ибо экспромтом в походы не ходят. Разве что в поход выходного дня, да и при этом вы примерно представляете куда пойдете и как будет проходить ваш маршрут.

Как разработать маршрут туристического похода, будь то пеший водный или велосипедный. Маршруты составляются по одному алгоритму.

Алгоритм составления маршрута туристического

- Нужно выбрать район путешествия

- Выбор категории сложности (этот пункт мы опустим и оставим его профессионалам)

- Разработка “нитки” маршрута, мест посещения (т.е отрезка пути как и куда мы пойдем)

- Запланировать примерное время нахождения в пути (делается для того, чтобы запланировать кол-во продуктов, снаряжения и т.д)

- Разработка запасных вариантов и экстренных сходов с маршрута

- Подготовка заброски и выброски с района путешествия (если это планируется)

- Составление сметы, раскладки продуктов, снаряжения, аптечки

Какие бывают маршруты

Маршруты бывают нескольких видов:

- Линейные (т.е идем из точки А в точку Б)

- Кольцевой маршрут (откуда мы пришли туда и возвращаемся,только другим путем)

- Комбинированный маршрут(содержит и линейный и кольцевой маршруты)

Выбираем район путешествия

Выбор района путешествия наверное самое главное занятие при составлении маршрута. Место должно быть чем то примечательно:

- Красивая природа

- Посещение по пути примечательных мест (музеи, церкви, горы, перевалы и т.д)

- Желательно наличие воды по пути следования

Выбираем категории сложности похода

Категория сложности – является неотъемлемой частью для спортивного туриста, который зарегистрировался в МКК (Маршрутно-квалификационная комиссия) и хочет получить звание либо значок. Я думаю, для вас это будет лишним в настоящее время, поэтому опускаем данный пункт.

Однако вы должны понимать, сможете ли физически преодолеть данный маршрут. То есть категорию сложности определяете исходя из собственной подготовки.

Разработка “нитки”маршрута, мест посещения

Ниткой у туристов называется путь маршрута. Т.е все расстояние от начала и до конца пути является “ниткой”. Разрабатывать нитку маршрута можно с помощью карты а можно с помощью компьютера, воспользовавшись программами sasplanet или google earth. В данных программах можно посмотреть карту маршрута и построить трек пути (нитку).

Наверное сейчас мало тех, кто составляет трек маршрута (нитку) с помощью бумажной карты, но такие есть. Туристы старой закалки и профессионалы своего дела предпочитают работу с бумажной картой, даже при планировании маршрута путешествия.

Я пользуюсь для разработки маршрута вышеназванными программами, составляю треки пути, там же сохраняю их и заливаю в навигатор. Поскольку с помощью программы можно посмотреть карту (как обычную, так и спутниковую). Это значительно облегчает планирование маршрута. На карте сразу можно поставить маршрутные точки, измерить расстояние пути, запланировать точки отхода. Короче говоря рекомендую.

Так же при планировании маршрута нужно запланировать интересные объекты посещения (если это требуется).

Разбить маршрут по дням

Из словаря туриста:

Дневка – однодневная остановка на отдых во время похода

Отсидка – вынужденная остановка на маршруте на один день или больше

Запасной день – элемент ресурса времени который закладывается на поход

Важный момент в планировании маршрута – запланированное время путешествия. Время нужно планировать всегда с небольшим “избытком”.

Маршрут разбивают таким образом, чтобы каждый день начинался и заканчивался в подходящем для ночлега месте. Протяженность дневного перехода во многом зависит от характера местности. По лесу в день можно проходить до 12 километров. Я бы посоветовал не закладывать слишком большое расстояние в день. Я закладываю до 10 километров по пересеченной местности, поход всё-таки должен приносить удовольствие…

Важно! Не закладывайте в первый день длинное расстояние. К концу похода пройденное расстояние можно увеличить (рюкзаки стали легче, еды меньше, идти легче).

Естественно точно спланировать время не представляется возможным (испортилась погода, опоздали на транспорт и т.д). Но примерное планирование делать необходимо. Для этого нужно закладывать во время маршрута лишние дни.

Пример маршрута

Учитываем: Время похода +дневка+ запасной день

6 дней похода+ дневка+ запасной день = 8 дней

Пеший поход от точки А в точку Б, протяжённостью 60 километров, по грунтовой дороге. Каждый день в среднем вы запланировали проходить по 10 километров. Т.е поход у вас продлиться 6 дней (безусловно можно запланировать и большее расстояние для перехода в день). Прибавляем к шести дням дневку (день отдыха, например для стирки, для бани, посещения достопримечательностей, на случай непогоды) и один запасной день.

Не забудьте наметить удобные места дневок, ночевок и биваков, интересные для посещения объекты.

Выбор ночевки

Для ночевок желательны зоны леса (если не таскаете с собой газ или примус). Открытые участки лучше не выбирать, т.к возможен сильный ветер. Биваки должны устраиваться вблизи водоемов или источников воды. Желательно наличие дров, красивых пейзажей (все условия соблюсти конечно очень трудно), без отклонения от маршрута. Но если есть возможность вышеназванные условия весьма желательны.

Наметить аварийные и запасные варианты

Запасной вариант

Например, вы спланировали пройти перевал одним способом, но по дороге вам вдруг встретилось препятствие (непогода,лавина), нужен запасной вариант прохождения пути.

Т.е препятствие труднее пройти чем вы планировали, вот в этом случае и нужен запасной вариант. Наличие запасного варианта обязательно нужно прорабатывать для каждого препятствия.

Например: Планируется пройти по лесной просеке. А если просека заросла? По какому пути следует идти в данном случае. Если перевал не пройти (Лавина). Какой будет запасной путь?

Путь преодоления препятствия должен быть как можно короче, но максимально легкопроходимой.

Аварийный выход

Аварийный выход необходим в экстренной ситуации, когда нужно максимальной быстро выйти к людям. Варианты аварийного схода с маршрута прорабатываются до каждого населенного пункта, находящегося вблизи маршрута.

Чем больше точек аварийного схода вы запланируете тем лучше.

Точки должны отвечать следующим критериям:

- Точка должна быть недалеко от населенного пункта или являться им (город, деревня с медиком и т.д),

- Это может быть просто удобное место, в которое может приехать машина(вертолет), чтобы забрать пострадавшего. Или место, с которого быстро можно добраться до людей.

Как уже говорилось ранее ,чем больше аварийных сходов с маршрута, тем больше вы себя обезопасите в случае форс-мажорной ситуации.

Соответственно чем длиннее нитка маршрута, тем больше точке схода.

Подготовка заброски и выброски с района путешествия

Заброска – это предварительная доставка продуктов, снаряжения на наиболее доступный отрезок маршрута или в его начало.

Заброска осуществляется транспортом: автомобилем, конно, вертолетом (если местность сложная и других путей подхода нет). Это достаточно дорогое удовольствие.

Составление сметы, раскладки продуктов, снаряжения, аптечки

Последнее в разработке маршрута это составление сметы, раскладки продуктов, снаряжения и аптечки туриста. Про аптечку туриста прочитать можете здесь.

Смета должна включать в себя все затраты на данный маршрут. Это позволит не только рассчтать стоимость похода, но и позволит ничего не забыть.

Правильная раскладка продуктов очень важна. Спланировать так, чтобы было неголодно, разнообразно, но при этом не взять лишнего, т.к. все это нести на себе, непростая задача. Очень в этом помогают различные справочники туристов, где можно найти таблицы расчета нормы продуктов на человека и подобрать оптимальный рацион.

Рацион очень сильно зависит от продолжительности маршрута. Если ваш поход рассчитан на 1-3 дня, то подойдут практически любые продукты, а вот собраться в поход дней на 10 уже не так просто. О том как правильно упаковать продукты в поход, я писал здесь.

И помните, к планированию маршрута следует подходить максимально серьезно.

Похожие записи:

11 февраля 2020 | Сергей Корниенко, эксперт магазина «АльпИндустрия» на Первомайской, 18

Всякий раз перед началом нового дела необходимо определиться с целью и понять, для чего мы беремся за эту работу. Цель этой статьи – на конкретном примере дать пошаговую инструкцию для самостоятельной организации горного похода. Материал в первую очередь ориентирован на начинающих туристов, которые только собираются в свой первый поход в горы. Итак, приступим!

Содержание:

Шаг 1: определяемся с целямиШаг 2: определяемся с местомХИБИНЫКАВКАЗКРЫМАЛТАЙШаг третий: сбор информацииШаг 4: разработка маршрутаШаг 5: построение нитки маршрута, план похода по дням

Шаг 1: определяемся с целями

На этапе планирования очень важно определиться с тем, что вы хотите получить от предстоящего маршрута. Ваша цель – спортивный разряд, где важно количество пройденных перевалов и километраж? Или вы фотограф, которого в первую очередь волнуют видовые планы и места съемки? А может быть вы просто хотите погулять вдали от цивилизации? Исходя из поставленной цели будет строиться ваш маршрут, график движения и распорядок дня. А самое главное – ваша цель должна совпадать с целями напарников!

Если цель – спортивный разряд, то вам прямая дорога в турклуб. В этом материале мы исходим из запросов самодеятельного горного туризма, а маршрут будем подбирать, ориентируясь на начинающих туристов. Наш будущий поход должен быть по силам людям с хорошей физической подготовкой, для его прохождения не понадобится специального альпинистского снаряжения (только самое основное: каска), при этом у нас будет полноценный, автономный горный поход примерно на 8 – 10 ходовых дней, чтобы уложиться в стандартный двухнедельный отпуск.

Шаг 2: определяемся с местом

Первый поход логично организовывать в «домашних» горах. Выбор у нас широк, а логистика будет во многом проще. Ниже мы дадим общее описание основных горных районов, а окончательный выбор оставляем за вами.

ХИБИНЫ

Расположенный на Кольском полуострове горный массив Хибины хорошо известен и достаточно популярен среди туристов. Это одна из самых старых горных систем на территории России. Горы не высокие, сформированы из больших каменных блоков, вершины сглаженные. Высшая точка –гора Юдычвумчорр (1200,6 м). В долинах встречается большое количество ручьев и озер. Северные горы обладают своим неповторимым очарованием. И если в конечном итоге вы остановите свой выбор на Хибинах, настоятельно рекомендуем взять с собой «Властелина Колец» или «Хоббита» – Толкиен в Хибинах читается на ура. К сильным сторонам этих гор следует отнести простую логистику: удобней всего добираться поездом. Чаще всего маршруты начинаются от станции Имандра, а выходят в районе Апатит или в Кировске. Небольшая высота тоже имеет свои плюсы – нет нужды думать об акклиматизации. Этот район пользуется большой популярностью, так что с описанием маршрутов проблем не будет. Из основных минусов – затяжные дожди, которые в Хибинах не редкость. Наиболее стабильная погода в этих горах в конце июля, начале августа.

КАВКАЗ

Приэльбрусье

Кавказ — родина российского альпинизма. В этих горах многие из нас отправлялись в свои первые походы, поднимались на первые вершины. Для нас это «домашние» горы, которые пользуются огромной популярностью среди спортивных туристов. Если говорить о Кавказе, то удобнее всего разделить его на несколько туристических районов.

Приэльбрусье – центральный и самый популярный район Кавказа. Помимо собственно Эльбруса туристов привлекают интересные долины в этом районе, большая масса разнообразных по сложности перевалов, позволяющих составить маршрут на любой вкус. Многие планируют поход таким образом, чтобы в конце подняться на Эльбрус.

Теберда, Домбай, Архыз – эти районы относятся к Западному Кавказу и также дают большой полет для творчества. Со времен СССР и всесоюзных туристических маршрутов в этом районе ходили плановые группы туристов. За основную нитку можно взять очень популярный маршрут из Теберды в Архыз, а дальше выбирать интересные места и строить свой план. Необходимо помнить, что часть этих районов находится на территории Кавказского заповедника, в этом случае может понадобиться пропуск.

Северо-Западный Кавказ, плато Лаго-Наки, районы гор Фишт, Оштен, Псеашхо. Эти районы популярны среди горных и пеших туристов. Они находятся на территории Кавказского Государственного Биосферного заповедника. На его сайте можно посмотреть все доступные маршруты, они хорошо описаны и промаркированы. Имейте в виду, что вам понадобится пропуск. Его можно оформить на любом кордоне, с которого будет начинаться ваш маршрут. Помимо этого, нельзя сходить с промаркированных маршрутов – все-таки вы находитесь на территории заповедника. Нужно учитывать, что некоторые районы могут быть закрыты для посещения (это может быть связано с сезоном размножения или пересчётом животных). Всю информацию можно узнать на сайте заповедника: http://kgpbz.ru/

В целом, у Кавказа есть масса преимуществ: все районы хорошо известны, и куда бы вы не решили отправиться – без труда найдете необходимую информацию в интернете. То же самое с логистикой – проблем с заброской, как правило, ни у кого не возникает. На Кавказе хорошо работают спасатели, да и много туристических групп, которые наверняка помогут вам в случае аварийной ситуации. Но здесь кроется и главный недостаток Кавказа – переизбыток туристов в сезон. Особенно многолюдно летом Приэльбрусье.

КРЫМ

Горный Крым – тоже отличное место для планирования похода. Большое количество автобусов позволяет быстро и недорого добраться из аэропорта Симферополя в любую часть Крыма. После окончания строительства железнодорожной ветки логистика обещает стать еще проще и дешевле. Горы не высокие и вопросов с акклиматизацией здесь, как правило, не возникает. Необходимо помнить, что Крым – регион засушливый, все туристические стоянки так или иначе привязаны к источникам воды, а маршрут строится от источника к источнику. Лучшее время для планирования маршрута — это межсезонье: апрель — май, либо сентябрь — начало октября. В этот период погода стабильно теплая, жара не такая сильная, а туристический сезон либо не успел начаться, либо уже закончился. Билеты на самолет и поезд в это время также наиболее доступны.

АЛТАЙ

Наибольший интерес у туристов вызывает центральная часть Алтая, в которой выделяют три крупных горных района: Катуньский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский. Районы Кучерлинского и Аккемского озер, гора Белуха хорошо известны и популярны среди туристов. Как правило, из поселка Тюнгур начинается основная часть всех походов в этом районе. В Тюнгур расположено несколько турбаз, через которые обычно заказывают трансфер до Барнаула, они же помогают в организации заброски. Погода в регионе весьма своеобразна, обычно период затяжных дождей сменяется периодом отличной погоды без осадков. Это выглядит так: неделю не переставая идет дождь, он то затихает, то становиться проливным, но, как бы там ни было, с неба все время что-то падает, а затем неделю может стоять отличная солнечная погода. В период дождей уровень воды в реках и ручьях поднимается, а все основные тропы разбиваются лошадьми, что сильно затрудняет передвижение. Лучшее время для похода – июль, начало августа.

Шаг третий: сбор информации

Для сбора информации по интересующему району понадобятся карты, координаты и описания перевалов, стоянок, а заодно и основных географических объектов – рек, ручьев и гор.

Где взять карты? Здесь многое зависит от того, куда вы собираетесь отправиться. Если на Кавказ, то хорошие схемы районов можно купить. В АльпИндустрии можно найти схемы практически всего Центрального и Западного Кавказа, координаты вершин и перевалов. Если нужного вам района нет в бумажном варианте, то на помощь придет интернет. Он-лайн карты можно посмотреть на ресурсе https://nakarte.me/. На нем помимо, собственно, онлайн карт (доступны различные карты, основная – OpenTopoMap, но можно выбрать OSM, либо карты генштаба в разных масштабах) есть удобный инструмент для печати нужных фрагментов. Либо на сайте http://openstreetmap.ru

Где искать описания? Здесь вам на помощь придут интернет и турклубы. На сайтах некоторых турклубов выкладываются отчеты о походах, описания районов, перевалов и вершин, даются фотографии. Например: турклуб МГУ, Вестра, турклуб МГТУ. Множество интересных отчетов можно найти на сайте http://www.mountain.ru/. Внимательно изучив материалы, вы сможете найти в них не только полезную информацию о районе, но и телефоны таксистов, контакты турбаз и кемпингов, примерные расценки на их услуги. Все это поможет в организации похода.

Автор с пользой проводит время на работе=)

Шаг 4: разработка маршрута

Перед тем как начнем составлять нитку маршрута, давайте еще раз пройдемся по требованиям, которым он должен соответствовать:

- Продолжительность похода – 7-10 ходовых дней. Меньше 7 будет не интересно, больше 10 – можно не уложиться в двухнедельный отпуск.

- Маршрут должен проходиться без специального альпинистского снаряжения, ведь речь идет о первых самостоятельных горных походах, у вас нет ледового или скального снаряжения, и пользоваться им вы еще не умеете.

- Маршрут должен быть по силам физически выносливым и здоровым людям.

При планировании маршрута необходимо учитывать сложность преодолеваемых препятствий, в первую очередь, перевалов. В спортивном туризме в зависимости от высоты, крутизны склона и вида рельефа, выделяют три категории сложности: от 1, простой, до 3, сложной. У каждой категории есть две подкатегории А и Б. Перевалы 1 категории – это простые каменистые склоны, крутизной до 40 градусов. Для передвижения по ним требуется индивидуальная техника и простейшая страховка треккинговыми палками. Перевалы 3 категории сложности требуют провешивания страховочных перил, навыков скального лазания и работы в связках. Соответственно, для первого самостоятельного похода, стоит ориентироваться на перевалы не выше первой категории сложности.

В процессе построения маршрута нужно учитывать фактор акклиматизации. Нужно помнить, что разница в высоте между ночевками не должна превышать пятисот метров. То есть за дневной переход можно набрать и большую высоту, до одного километра, но, повторюсь, разница между высотой ночевок не должна превышать 500 м.

Акклиматизацию стоит учитывать при планировании дневных переходов. Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новым для него условиям, как говорится, «расходиться». На первые дни необходимо закладывать более короткие переходы, постепенно увеличивать высоту перевалов. Как правило, акклиматизация проходит циклами по три дня, т.е. после каждого третьего дня самочувствие немного улучшается, а, следовательно, и нагрузку можно немного увеличивать. Оптимально на старте похода делать переходы по 10 километров в день, а дальше увеличивать их до 15.

Дневные переходы должны быть вам по силам, стройте реальные планы, помните про горный коэффициент. Ваши дневные переходы (особенно в первые дни) не должны превышать 10-12 километров. Что такое 10 км в обычной жизни? Это примерно 2,5-3 часа ходьбы. А если с рюкзаком, который на старте весит 25 кг? То уже и все 4 часа. А если по пересеченной местности? То 5 часов. А если эта пересеченная местность находится на высоте 2500 м? При расчете времени, которое потребуется на прохождение отрезка пути, применяют так называемый горный коэффициент, обычно это 2,5. То есть если на прохождение одного километра вы тратите 20 минут, то в горах на это скорее всего уйдет час. На спуск вы можете идти немного быстрее, на подъем – в разы медленнее. Планируйте дневные переходы так, чтобы их можно было пройти за 8-9 часов.

Не стоит забывать про дни отдыха (дневки), которые стоит устраивать каждые 3-4 дня. Дневку можно запланировать перед преодолением тяжелого препятствия – прохождения ключевого перевала или восхождения на гору. Безусловно, для дня отдыха стоит подбирать живописные места. Часто при планировании допускают ошибку, путая дневку и радиальный выход. Радиальный выход – это полноценный ходовой день, устаете вы точно также. Вы рано встаете, а идете зачастую еще больше, так как не несёте вещи, которые остались в лагере. Дневка – это день отдыха, когда вся группа спит до упора, ест и гуляет вокруг палаток.

Хочется дать совет по планированию ходового дня. Как правило, утро и первая половина дня в горах отличаются более стабильной погодой, которая портится после обеда. Поэтому логичней выходить на маршрут как можно раньше – вставать в 5 утра, а выдвигаться не позднее 7. Если предстоит проходить перевал, то есть смысл встать еще раньше, т.к. подниматься в гору гораздо проще в тени, а не под палящим полуденным солнцем. Пройдя намеченный участок за 8-9 часов, поставив лагерь после обеда, еще останется время отдохнуть и погулять. Вы быстро привыкните к новому распорядку дня, даже если в обычной жизни не приходится вставать рано – в горах быстро темнеет, свет «выключают» уже в 7 вечера, после чего все расходятся по палаткам отдыхать.

Помните, что у вас всегда должен быть план «Б». На маршруте могут возникнуть непредвиденные ситуации: выбранный вами перевал оказался сложнее, чем был в описании, или затянувшаяся плохая погода сделала невозможным его прохождение. Кто-то может заболеть или получить травму, и вам будет необходимо выйти с маршрута, и т.д. Подобный сценарий нужно предусмотреть заранее, подготовить альтернативные варианты прохождения и выброски с маршрута.

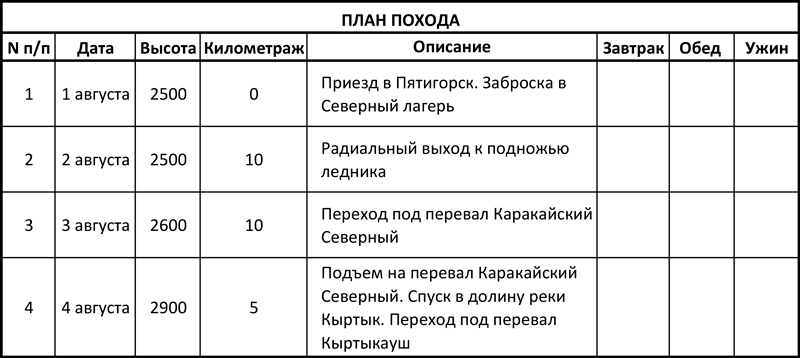

Шаг 5: построение нитки маршрута, план похода по дням

Итак, учитывая вышеизложенные тезисы, давайте приступим к построению нитки маршрута. В качестве примера рассмотрим северо-восточную часть Приэльбрусья, и построим маршрут от Северного приюта до поселка Верхний Баксан. Наша нитка будет выглядеть следующим образом:

Северный приют – пер. Каракайский северный – долина реки Исламчат – пер. Кыртыкауш – река Кыртык – пер. Сылтран – озеро Сылтранкель – поселок Верхний Баксан

Почему удобней начинать с Северного приюта Эльбруса? Северный приют – это большой альпинистский лагерь. Туда проложена хорошая асфальтовая дорога, проблем с транспортом у вас не возникнет. А если повезет нанять для заброски полноприводную машину, то она довезет вас до самых ворот лагеря. Во-вторых, это историческое место: именно с Севера было совершено первое восхождение на Эльбрус. Для тех, кто впервые в горах, побывать тут в двойне интересней. В-третьих, здесь хорошо проходить первичную акклиматизацию – лагерь находится на высоте 2500 м, из него можно сделать радиальный выход к леднику и вернуться обратно. Вы налегке подниметесь на 1000 м, а по дороге посмотрите главные достопримечательности: «немецкий аэродром» и «грибы». Оказаться в Северном лагере и не посмотреть «Грибы» – пустая трата времени =)

Почему идем на восток? Нитка маршрута проходит через три перевала – Каракайский, Куртыкауш и Сылтран. Они очень удачно расположены таким образом, что у вас последовательно увеличивается высота (2950, 3250 и 3450 соответственно) и сложность перевалов. Вы постепенно будете «повышать градус» и аккуратно втянетесь в походный ритм.

Теперь давайте внимательно посмотрим на карту района и спланируем наш поход по дням. В плане каждого дня у вас должно быть указано, что вы в этот день делаете, сколько километров планируете пройти и за какое время, на какой высоте планируете заночевать.

Нитка маршрута с указаниями радиальных выходов

День 1. Приезд в Пятигорск, заброска в Северный лагерь. Установка лагеря. Отдых. Высота 2500 метров. Вы только что с поезда (самолета) оказались в горах, самое лучшее, что можно сделать в свой первый день в горах, – это не перетруждать организм. Установите лагерь, погуляйте немного вокруг, попробуйте местные нарзаны (если вас не смущают, купающиеся в них местные жители =Р ).

Вид на палаточный городок Северного лагеря

День 2. Радиальный выход к подножию ледника. Основная цель этого дня – активная акклиматизация. В этом деле главное – не переусердствовать, у вас нет задачи любой ценой набрать 1000 м и как-нибудь вернуться в лагерь. Идите неспеша, дышите ровно, посматривайте друг за другом. Если кто-то начал сильно отставать, вдруг появилась слабость или разболелась голова – это отличный маркер, говорящий о том, что пора возвращаться в лагерь. Ночь на высоте 2500 м.

День 3. Переход под перевал Каракайский Северный. Это первый полноценный ходовой день. Расстояние примерно 10 км, набор высоты 100 м. В первой половине пути вы спуститесь на 500 м, а затем наберете обратно примерно 600. Высота 2600 м.

Как уже говорилось выше, первые три дня мы стараемся не делать больших переходов, дав возможность организму плавно втянуться в походные условия.

День 4. Подъем на перевал Каракайский Северный, спуск в долину реки Кыртык, переход под перевал Кыртыкауш. Первый перевал на маршруте не категорийный, хорошо набитая тропа серпантином проходит перевальный взлет и выводит на широкую седловину перевала. Со стороны подъема перевал кажется совсем невысоким, однако в сторону реки Исламчат начинается затяжной спуск в долину. Переход небольшой, всего 5 км. В этот день можно запланировать полудневку или, установив лагерь, можно радиально сходить на перевал Исламчат. Высота 2900 метров. Вариант полудневки более предпочтителен, так как перевал Кыртыкаш выше и подъем на него гораздо длиннее, что потребует больших сил.

День 5. Подъем на перевал Кыртыкауш, спуск в долину реки. Подъем затяжной, по хорошо набитой тропе. На седловине перевала установлен памятник защитникам Кавказа. Спуск в долину реки Кыртык, ночевка напротив коша. Спуск тоже затяжной. Переход – 11 км. Высота 2600 м.

День 6. Радиальный выход на перевал Чаткара. Подъем на вершину Чаткара по гребню. Возвращение в лагерь. 18 км. Высота 2600.

День 7. Подъем на перевал Сылтран, спуск к озеру Сылтранкель. 12 км, примерно 9 часов. При подъеме сложным может показаться только перевальный взлет, он довольно крутой, в плохую погоду его нужно проходить аккуратно. В награду вам будет ночевка на великолепном высокогорном озере.

Озеро Сылтранкель

День 8. Запасной день. Весьма полезная практика включать в план похода запасной день. Он может пригодиться для того, чтобы переждать непогоду, его можно потратить на разведку перевала или на дополнительный акклиматизационный выход. Или он может использоваться в качестве дополнительного дня отдыха.

День 9. Спуск в Верхний Баксан. 8 км, 5 ходовых часов. Высота 2000 метров. Конец похода.

Теперь сведем все данные в одну таблицу. В ней будет 7 основных колонок. Ходовой день по порядку, высота ночевки, расстояние дневного перехода. А также колонки «завтрак», «обед» и «ужин».

Дальше таблица заполняется до конца по каждому дню

После того как вы полностью заполните таблицу, можно начать критически оценивать запланированный маршрут.

Во-первых, фактор высоты – на протяжении всего маршрута мы не набираем больше 1000 метров за день, а разница между высотой на ночевках не превышает 500 м. Условие соблюдено!

Во-вторых, дневные переходы под рюкзаком не превышают 15 км, а радиальные выходы не больше 20. Годится!

Теперь давайте представим, что мы защищаем свой маршрут перед начальником спасательной службы, а он задает нам каверзные вопросы. Вопрос первый: «После прохождения перевала Каракайский Северный необходимо перейти вброд один из притоков реки Исламчат. Что мы будем делать, если один из участников получит травму и будет нужна эвакуация?» Если мы посмотрим на карту, то увидим, что ниже по течению реки начинается грунтовая дорога, которая огибает хребет и соединяется с асфальтовой дорогой ведущей к Северному лагерю Эльбруса. Эту дорогу можно использовать в качестве пути эвакуации. Хорошо, другой вопрос: «Если погодные условия (физическое состояние группы, либо по другой причине) не позволят вам пройти перевал Сылтран, как будете выходить?» Опять же, если посмотреть на карту, то в этой ситуации логичнее всего вернуться на место ночевки на против коша, а дальше по грунтовой дороге вдоль реки Кыртык спуститься в поселок Верхний Баксан. Более чем разумный вариант.

К сожалению, мы не можем предусмотреть все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время похода, но мы должны четко спланировать пути возможного отступления.

Внимательный читатель, конечно же, обратил внимание на последние три колонки – «завтрак», «обед» и «ужин». Для того, чтобы грамотно спланировать питание по дням, необходимо знать, что в этот день вы конкретно будете делать. Если это дневка, то можно позволить себе полноценный завтрак, обед и ужин, да еще и приготовить что-нибудь необычное, ведь мы никуда не спешим. А если вам предстоит пройти большой перевал, то тут нужно быстро позавтракать и выходить на маршрут. А вместо обеда вполне пойдет и сухой перекус с горячим чаем. Восстанавливать потраченные калории мы будем за счет ужина. Подробно про раскладку поговорим в следующей статье, тогда же и заполним оставшиеся колонки.

Приведенный выше маршрут можно оценивать по-разному – спортивные туристы пробегут его за 3 дня, мои знакомые фотографы ходили там почти 3 недели. Одним эта нитка может показаться чересчур простой, другим слишком сложной. Как говорится, все относительно, все в глазах смотрящего.

В заключение хотел бы сказать, что поход в некоторой степени напоминает большую тренировку: сначала мы делаем разминку, потом основные упражнения, затем заминку / растяжку. У хорошего похода, должна быть хорошая заминка. Из Верхнего Баксана за 20 минут на машине вас довезут до Терскола, в котором огромное количество гостевых домов и кемпингов. Помыться с горячей водой, погулять по рынку и поесть хычинов – бесценно! А если у вас есть третья неделя отпуска, то можно вечером сесть на поезд в Пятигорске, а утром проснуться на море. Через город проходят два состава: один до Новороссийска, второй до Туапсе. Провести недельку на море после гор – это роскошно!

Фото: Елена Корниенко

Алгоритм составления маршрута туристического

похода

Маршрут –

основа календарного плана похода. Он должен учитывать требования постепенности

возрастания физической нагрузки для участников и постепенности в наборе

технической сложности.

При подготовке к

походу:

1.

Нужно

выбрать район путешествия.

2.

Выбор

целей и задач.

3.

Разработка

“нитки” маршрута, мест посещения (т.е отрезка пути как и куда мы пойдем).

4.

Запланировать

примерное время нахождения в пути (делается для того, чтобы запланировать

количество продуктов, снаряжения и т.д).

5.

Разработка

запасных вариантов и экстренных сходов с маршрута.

6.

Подготовка

заброски и выброски с района путешествия (если это планируется).

7.

Составление

сметы, раскладки продуктов, снаряжения, аптечки.

Какие бывают маршруты?

Маршруты

бывают нескольких видов:

Линейный (т.е идем из

точки А в точку Б)

Кольцевой

маршрут

(откуда мы пришли туда и возвращаемся, только другим путем)

Комбинированный

маршрут (содержит

и линейный и кольцевой маршруты)

§

Выбираем район путешествия.

Выбор района

путешествия наверное самое главное занятие при составлении маршрута.

Место должно быть чем -то примечательно:

-Красивая природа

-Посещение по пути

примечательных мест (музеи, церкви, горы, перевалы и т.д)

-Желательно

наличие воды по пути следования.

Выбираем категории сложности похода.

Категория

сложности – является неотъемлемой частью для спортивного туриста, который

зарегистрировался в МКК (Маршрутно-квалификационная комиссия) и хочет получить

звание либо значок. Я думаю, для вас это будет лишним в настоящее время,

поэтому опускаем данный пункт.

Однако вы должны

понимать, сможете ли физически преодолеть данный маршрут. То есть категорию

сложности определяете исходя из собственной подготовки.

Разработка

“нитки”маршрута, мест посещения.

Ниткой у туристов

называется путь маршрута. Т.е все расстояние от начала и до конца пути является

“ниткой”. Разрабатывать нитку маршрута можно с помощью карты а можно с помощью

компьютера, воспользовавшись программами sasplanet или google earth. В данных программах

можно посмотреть карту маршрута и построить

трек пути (нитку).

С помощью

программы можно посмотреть карту (как обычную, так и спутниковую). Это

значительно облегчает планирование маршрута. На карте сразу можно поставить

маршрутные точки, измерить расстояние пути, запланировать точки отхода.

Так же при

планировании маршрута нужно запланировать интересные объекты посещения.

Разбивка маршрута по дням.

Из

словаря туриста:

Дневка – однодневная

остановка на отдых во время похода.

Отсидка –

вынужденная остановка на маршруте на один день или больше.

Запасной

день – элемент ресурса времени который закладывается на

поход.

Важный момент в

планировании маршрута – запланированное время путешествия. Время нужно

планировать всегда с небольшим “избытком”.

Маршрут разбиваю таким

образом, чтобы каждый день начинался и заканчивался в подходящем для ночлега

месте. Протяженность дневного перехода во многом зависит от характера

местности. По лесу в день можно проходить до 12 километров. Я бы посоветовал не

закладывать слишком большое расстояние в день. Я закладываю до 10 километров по

пересеченной местности, поход всё-таки должен приносить удовольствие…

Не

закладывайте в первый день длинное расстояние. К концу похода пройденное

расстояние можно увеличить (рюкзаки стали легче, еды меньше, идти легче). Естественно

точно спланировать время не представляется возможным (испортилась погода,

опоздали на транспорт и т.д). Но примерное планирование делать необходимо. Для

этого нужно закладывать во время маршрута лишние дни.

Пример маршрута.

Учитываем:

Время похода +дневка+ запасной день.

7 дней похода+ дневка+ запасной день = 9 дней

Пеший поход от точки А в

точку Б, протяжённостью 60 километров, по грунтовой дороге. Каждый день в

среднем вы запланировали проходить по 8-9 километров. Т.е поход у вас

продлиться 7 дней (безусловно можно запланировать и большее расстояние для перехода

в день). Прибавляем к семи дням дневку (день отдыха, например для стирки, для

бани, посещения достопримечательностей, на случай непогоды) и один запасной

день.

Не забудьте

наметить удобные места дневок, ночевок и биваков, интересные для

посещения объекты.

Выбор ночевки.

Для ночевок

желательны зоны леса. Открытые участки лучше не выбирать, т.к возможен сильный

ветер. Биваки должны устраиваться вблизи водоемов или источников воды.

Желательно наличие дров, красивых пейзажей (все условия соблюсти конечно очень

трудно), без отклонения от маршрута. Но если есть возможность вышеназванные

условия весьма желательны.

Наметить аварийные и запасные варианты.

Запасной вариант.

Например, вы

спланировали пройти перевал одним способом, но по дороге вам вдруг встретилось

препятствие (непогода, препятствие), нужен запасной вариант прохождения пути. Т.е

препятствие труднее пройти, чем вы планировали, вот в этом случае и нужен

запасной вариант. Наличие запасного варианта обязательно нужно прорабатывать

для каждого препятствия.

Например: Планируется пройти по лесной тропе. А если

тропа заросла? По какому пути следует идти в данном случае. Если перевал не

пройти (завал). Какой будет запасной путь?

Путь преодоления препятствия должен быть как можно

короче, но максимально легкопроходимой.

Аварийный выход.

Аварийный выход

необходим в экстренной ситуации, когда нужно максимальной быстро выйти к людям.

Варианты аварийного схода с маршрута прорабатываются до каждого населенного

пункта, находящегося вблизи маршрута. Чем больше точек аварийного схода вы

запланируете, тем лучше.

Точки

должны отвечать следующим критериям:

Точка должна

быть недалеко от населенного пункта или являться им (город, деревня с медиком и

т.д),

Это может быть

просто удобное место, в которое может приехать машина, чтобы забрать

пострадавшего. Или место, с которого быстро можно добраться до людей. Чем

больше аварийных сходов с маршрута, тем больше вы себя обезопасите в случае

форс-мажорной ситуации.

Соответственно чем

длиннее нитка маршрута, тем больше точке схода.

Подготовка заброски и выброски с района путешествия.

Заброска –

это предварительная доставка продуктов, снаряжения на наиболее доступный отрезок