Нормативный

прогноз является самостоятельной

процедурой прогностического исследования

и проводится непосредственно за

поисковым

прогнозом. Собственно процедура

нормативного прогноза состоит

из следующих операций:

-

определение

абсолютного и относительного оптимумов

по предварительно

разработанным и заданным критериям и

построение

соответствующих нормативных прогнозных

моделей; -

обсуждение

построенных моделей методами опроса

экспертов

и, при необходимости, населения; -

доработка

моделей на основе обсуждений. Нормативное

прогнозирование

находится в тесной и сложной связи со

следующими

моментами:

202

-

целеполагание;

-

нормы

и нормативы; -

оптимизированные

расчеты при разработке планов, программ,

проектов.

Нормативное

прогностическое исследование начинается

с це—леполагания.

Цель

может быть поставлена двумя способами:

-

абстрагируясь

от ограничений прогнозного фона; -

в

соответствии с этими ограничениями.

Это

две идущие в одном направлении, но не

тождественные друг

другу цели. В каждом случае требуется

особый методологический

подход.

В

случае абстрагирования от ограничений

прогнозного фона возможны

два подхода: волюнтаристский и научный.

Последний требует

четкой ориентации на какой-либо идеал,

т. е. особую разновидность

цели. Если идеал отсутствует, нормативный

подход теряет

смысл. В социальной сфере идеал существует

всегда, во всяком

случае объективно, на него ориентирована

любая деятельность человека, группы,

общества. На выявление перспективных

проблем, эффективное решение которых

подразумевает конкретный идеал, направлен

поисковый прогноз. Нормативный же

прогноз ориентирован

на определение альтернативных путей

решения проблем, выявленных

прогнозным поиском, путей достижения

конкретного идеала.

Скорректированный конкретный идеал

играет роль обоснования

нормативного прогноза и призван

содействовать повышению эффективности

его в плановых, программных, проектных,

организационных

разработках.

При

анализе данных прогнозного фона в силу

их противоречивости

необходимо находить компромисс между

ними, ориентироваться

не просто на «наилучшее», «идеальное»,

а на «наилучшее из возможного».

Это реализуется путем перехода к

ориентации на какой-то оптимум,

который базируется на определенном

идеале и представляет

собой еще одну разновидность цели.

Конкретный идеал

станет абсолютным оптимумом, полученное

его уточнение — оптимумом

относительным. Оба они являются целью

— продуктом целеполагания,

т. е. принятия решения, касающегося цели.

Для осуществления

нормативного прогноза необходимо

перевести это решение

из категории «децидивного» (управленческого)

в катего-

203

рию

«эвентуального» (возможного при известных

обстоятельствах). С

этого действия начинается собственно

нормативный прогноз.

Технически

он реализуется путем так называемой

реверсивной экстраполяции

— от будущего (времени упреждения

прогноза) к настоящему,

т. е. посредством трендового моделирования

особого рода,

специально рассчитанного на разработку

нормативных прогнозов.

Его подкрепляют моделированием —

матричным, сценарным,

сетевым, операционным и пр., морфологическим

анализом, опросом

экспертов и т. д.

В

поисковом прогнозе конечным результатом

исследования является

перспективная проблемная ситуация,

которая иерархически формализуется в

виде «дерева проблем». При нормативном

прогнозе

путем целеполагания задается «дерево

целей», где вершина — идеал, средние

уровни — разные стороны оптимума, нижний

уровень

— решение конкретных проблем. Дальнейшие

действия начинаются

с существенного уточнения «дерева

целей» средствами прогнозирования;

определения путей возможной реализации

этих целей, решения проблем.

Их

выполняют методом нормативного

моделирования. При этом

необходимо иметь в виду, что проведение

каждого эвентуального мероприятия

тесно связано с разного рода нормами:

техническими,

экономическими, социальными, правовыми

и т. д., т. е. норма

— своего рода цель, отличная от цели-идеала

и цели-оптимума, но

органически входящая в процесс

целеполагания. Любое стремление

соблюсти какую-либо норму, приблизиться

к ней, не нарушить ее — это разновидность

стремлений достичь определенной цели.

При этом существенную роль играют

нормативы как ориентиры,

регулирующие не только целеполагание,

но и направленность прогнозных

нормативных разработок.

Соединение

получаемых двух нормативных прогнозных

значений (абсолютное для ориентации

исследования и относительное) с четырьмя

поисковыми (прямая экстраполяция,

верхняя экстрема, нижняя экстрема,

наиболее вероятный тренд) дает в

результате так называемое

«прогнозное поле», позволяющее выработать

рекомендации

для повышения эффективности управления

социальными процессами путем сопоставления

разных значений, «взвешивания» последствий

разного рода эвентуальных решений,

нахождения сре-

204

ди

них оптимального, которое и рекомендуется

для реализации средствами

управления.

Итак,

результатом поискового прогноза являются

определение перспективных проблем,

подлежащих решению средствами управления,

выявление проблемной ситуации, которая

способна перерасти

в критическую, а в некоторых случаях —

катастрофическую, если

не принять своевременных мер к ее

преодолению. Аналогичным

результатом нормативного прогноза

будет определение возможных

путей решения проблем, выявленных

прогнозным поиском, возможных

путей достижения цели, т. е. выявления

целевой ситуации, которая должна

быть реализована средствами управления

для решения

назревших или назревающих проблем.

Объект

нормативного прогнозирования так же,

как и объект прогнозного поиска,

представляется в виде системы показателей,

по каждому

из которых можно строить динамические

ряды индикаторов

(переменных, характеристик, конкретных

данных) на всем протяжении

периода основания и упреждения прогноза.

В

поисковом прогнозировании за индикацией

исследуемого объекта

и аналогичной индикацией данных

прогнозного фона следует

проблемный анализ — разновидность

системного анализа отношения

данных профильного динамического ряда

и наиболее тесно

коррелирующих с ним фоновых данных. В

нормативном прогнозировании

этой операции соответствует целевой

анализ, который отличается

от проблемного тем, что в данном случае

ведется исследование

не перспективных социальных проблем,

а перспективных

социальных целей. Исходные показатели

профильного и фонового

характера в том и другом случае могут

быть одни и те же, но анализ их соотношения

в поисковом и нормативном прогнозировании

отличается большой спецификой в силу

существенного отличия целевых

ситуаций от проблемных.

Существуют

три основных вида, или класса целевых

ситуаций,

между которыми есть много общего

(особенно при сопоставлении

с проблемными), но много и особенного,

отличающего один класс от другого:

-

идеальная

ситуация (в частности, общественный

идеал); -

оптимальная

ситуация (в частности, социальный

оптимум); -

нормативная

ситуация (в частности, система социальных

норм и нормативов).

205

Этим

ситуациям соответствуют: идеализация,

оптимизация и нормализация

(нормативизация) — мысленное конструирование

понятий о желательном состоянии объекта,

прообразы которого имеются

в реальном мире.

Идеализацией

называют

мысленное конструирование понятий об

объектах, не существующих в действительности,

но таких, для которых

имеются реальные прообразы в окружающем

мире. Процесс

идеализации характеризуется отвлечением

от свойств и отношений,

присущих предметам реальной

действительности. Можно также

конструировать понятия об объектах, не

только не существующих,

но и не осуществимых в действительности,

когда в содержание

понятий вводятся такие признаки, которые

не могут принадлежать

их реальным прообразам.

Идеализировать

можно и понятия, не существующие, но при

известных

обстоятельствах осуществимые в

действительности — в социальной,

например. При этом различают три вида

идеализации,

используемые в общественных науках:

информативную, оценочную

(нормативную) и целевую. Очевидно, что

идеализация тесно

связана и с целеполаганием, и с нормативным

прогнозированием.

В частности, с помощью идеализации можно

конструировать такой

феномен общественного сознания, как

общественный идеал — идеальный образ,

определяющий способ мышления и

деятельности человека, социальной

группы, общества, специфический способ

познания

и освоения человеком социальной

действительности.

Общественные

идеалы подразделяются на

социально-политический, нравственный,

эстетический и гносеологический

(научный). По

другим критериям общественный идеал

делится на личный (персонифицированный),

групповой (собирательный) и программный

(имеющий

резко выраженную целеполагающую

направленность). Можно классифицировать

общественный идеал как цель или

потребность

по носителю (субъекту), объекту и способу

отражения будущего

в настоящем, по степени адекватности,

соответствия общественному

бытию, развития в нем творческого

момента, осознанности, по

направленности, соотношения в нем

познавательных и ценностных сторон,

сфере приложения, степени сложности и

т. д.

Построение

«дерева целей», с которого начинается

нормативный

прогноз, осуществляется только путем

идеализации, т. е. мысленного

конструирования объектов, не существующих

в действи-

206

тельности,

но способных претвориться в жизнь, если

будут предприняты

соответствующие усилия и созданы должные

условия. В

результате выявится идеальная ситуация,

к достижению которой следует

стремиться. Прогнозирование идеальной

ситуации — это первый

шаг, предопределяющий успех последующих

прогностических

операций. Здесь многое зависит от того,

насколько научно обоснован

тот или иной общественный идеал, каковы

в данном случае

конкретные критерии социального

целеполагания.

С

учетом ограничений прогнозного фона

определяются возможные

пути достижения идеальной ситуации,

пути решения соответствующих проблем.

Логика применения метода идеализации

в нормативном социальном прогнозировании

состоит:

-

в

определении принципиально общих

характеристик идеальной

ситуации в прогнозируемых социальных

аспектах исследуемого объекта. Эти

характеристики послужат

теоретике-методологическим ориентиром

дальнейшей исследовательской работы

в заданном направлении; -

в

определении принципиально общих

характеристик идеальной

ситуации сообразно критерию общественного

идеала. Эти характеристики будут служить

ориентиром для выработки представлений

о том, как конкретно могла бы выглядеть

сегодня идеальная

ситуация по тому или иному предмету

исследования; -

в

определении конкретных характеристик

идеальной ситуации

по избранному предмету исследования

на сегодняшний день с учетом

обозримой перспективы. Эти характеристики

должны служить

базой для соответствующих характеристик

оптимальной и нормативной

ситуаций.

Определение

принципиально общих и конкретных

характеристик

идеальной (оптимальной, нормативной)

ситуации само по себе не является

операцией собственно прогнозирования.

Характеристики задаются средствами

социального целеполагания на основе

научной

интерпретации закономерностей развития

человеческого общества.

Собственно прогнозирование начинается

с выявления возможных

путей достижения ситуаций, определенных

целеполагани-ем.

Однако нормативное социальное

прогнозирование немыслимо без

предварительного целеполагания и

поэтому оно органически включается

в совокупность исследовательских

процедур прогноза.

207

Затем

следует обычный прогностический анализ

с применением методов моделирования,

опроса экспертов и т. д.

Оптимизацией

в

математике называют процесс выбора

наилучшего

варианта из возможных, приведение

системы, объекта в наилучшее из возможных

(оптимальное) состояние, процесс, в

котором максимизируется количественная

характеристика наиболее желательного

свойства объекта или, напротив,

минимизируется наиболее

нежелательного. В экономике это

интерпретируется следующим образом:

оптимизация — процесс такого

совершенствования народного

хозяйства, при котором масштабы и

продуктивность общественного

производства достигают максимальных

значений, а издержки (затраты

сил, средств, ресурсов) — минимальных.

Важный теоретический

результат разработки проблемы оптимизации

в экономике — постановка

вопроса о критерии оптимальности,

оптимуме. В общем виде

оптимумы определяются как особые

экономико-математические модели,

отображающие общественные целеустремления,

т. е. как особая

разновидность формализации целей

экономического развития в виде

аналитически заданной функции. По

содержанию это максимум

продуктивности (чистой продукции,

национального дохода, прибыли) при

минимуме затрат либо максимизация

благосостояния при минимизации срока

достижения состояния определенного

удовлетворения

потребностей общества и т. д.

Прогнозирование

оптимальных ситуаций в нормативном

прогнозе

— это этап, следующий за прогнозированием

идеальной ситуации.

Он ведется в общем таким же способом,

отличаясь только тем,

что в данном случае принимаются во

внимание ограничения прогнозного

фона. Выявляется наилучшее не с точки

зрения общественного

идеала, а из возможного. Это влечет за

собой ряд изменений

в исследовательских операциях.

Как

и на предыдущем этапе, определяют

принципиально общие и

конкретные характеристики оптимальной

ситуации по избранному предмету

исследования на сегодняшний день с

учетом обозримой перспективы.

Ориентиром служат параметры идеальной

ситуации. Но при этом в первую очередь

анализируют факторы прогнозного фона

и, соответственно, уточняют показатели

исходной модели при их

нормативной разработке. Методологически

важно проводить разграничение

между операциями целеполагания по

определению общих

и конкретных характеристик оптимальной

ситуации и опера-

208

циями

собственно прогнозирования по выявлению

возможных путей достижения

данной ситуации всем набором методов

прогностики.

На

этом этапе представляет сложность

недостаточная развитость

информационной базы социального

прогноза, существенная нехватка и

бессистемность имеющихся количественных

данных по времени

основания прогноза, а также слабая

степень математизации

социологических исследований. Это

весьма затрудняет нормативную

разработку индикаторов по показателям

исходной модели, заменяя ее набором

преимущественно качественных

характеристик, качественным

анализом прогнозируемых социальных

явлений и процессов.

Соответственно, усложняются операции

по исходному моделированию

базового набора показателей и формированию

качественных характеристик социального

идеала, определяющего последующую

работу.

Одна

из особенностей этого этапа разработки

нормативного прогноза связана с тем,

что каждая из последних ступеней

приближения

к социально-экономическому оптимуму

(и тем более — к общественному идеалу)

обходится обществу гораздо дороже в

смысле затрат сил и средств, чем начальное

продвижение по первым

ступеням, причем каждая из последующих

ступеней в стремительно

нарастающих масштабах все дороже,

сложнее и труднее. Это

означает, что необходимо конкретно

формулировать общественный

идеал и социально-экономический оптимум

таким образом, чтобы на каждой ступени

приближения к ним тщательно взвешивать

соотношение

требуемых затрат и ожидаемых результатов

и не переходить

к следующей ступени, не исчерпав все

потенции предыдущей.

Итак,

если идеальная ситуация или, иначе,

абсолютный оптимум — это наиболее

желательное состояние (или процесс),

условно

абстрагированное от ограничений

прогнозного фона, то оптимальная

ситуация (или относительный оптимум) —

наиболее желательное

состояние, или процесс, ограниченный

данными прогнозного

фона.

Как

методологически неверно ориентировать

нормативные разработки

базовых показателей исходной модели

прогнозируемого объекта

только на «дерево целей», соответствующее

идеальной ситуации,

так и без его последующего уточнения

данными оптимальной

ситуации и логикой прогностического

исследования не допускается

завершить анализ этим вторым шагом, не

уточнив «дерево

209

целей»

данными нормативной ситуации, т. е.

соотношением целей и реального

положения вещей с соответствующей

системой социаль-ных

норм и нормативов.

Процесс

упорядочения характеристик объекта,

приведения их в состояние, соответствующее

определенным нормам, нормативам,

называется

нормативизацией

(имеется

в виду нормативизация как

исследовательский процесс, логически

следующий за идеализа-цией

и оптимизацией, завершающий те процедуры

целеполагания, в

результате которых конструируется

исходное «дерево целей» нормативного

прогноза).

Нормы,

подобно идеалам, характерны для всех

без исключения форм

общественного сознания, являясь частными

разновидностями их

выражения. Социальные нормы — это

стихийно сложившиеся или

установленные государством, обществом,

социальной группой правила,

образцы, предписания, которые определяют

ту или иную форму жизнедеятельности

людей, включая некоторые аспекты условий

жизни, а также шаблоны — стереотипы

сознания и поведения.

Социальные нормативы — это показатели

социальных норм, расчетные величины

затрат, ресурсов, потребления в

соответствии с установленными

нормами.

В

системе операций нормативного

прогностического исследова-ния

прогноз нормативной ситуации является

третьим и последним шагом прогнозирования

целей ситуаций (после идеальной и

оптимальной). Состоит он из определения

принципиально общих и конкретных

характеристик нормативной ситуации.

При этом необхо-димо

действовать по социальным ориентирам

соответствующего идеала и оптимума, с

учетом особенностей сегодняшнего дня

и обозримой

перспективы.

Для

социального прогнозирования основная

сложность здесь состоит

в сравнительной узости информационной

базы из-за недостаточной разработанности

социальных нормативов. Обычно поль-зуются

нормативами, которые уже разработаны

и применяются в социальном

планировании.

После

определения нормативной ситуации

начинается заклю-чительная

стадия разработки нормативного прогноза:

выявление возможных

путей достижения данной ситуации всем

набором методов

социальной прогностики. В отношении

методов заключитель-ная

стадия прогноза особенно требовательна.

Они таковы:

210

-

Необходимо

принимать во внимание все формы отхода

от установленных

социальных норм и нормативов, т. е., по

сути, все формы

социальной патологии. -

Необходимо

иметь в виду идеологическую сторону

нормативного

прогнозирования, которая неизбежно

проявляется на всех этапах разработки

прогноза, начиная с прогнозов идеальной

и оптимальной ситуации, но имеет

существенную специфику именно в

социологии и именно по вопросам

социальных норм (например, сравнительный

анализ социальных норм государств с

различным общественно-политическим

укладом). -

Необходимо

учитывать проблему прогнозов целевых

ситуаций

за пределами 20-летней перспективы,

разработки предплановых

программ, на научное обеспечение которых

рассчитан прогноз. Существующий набор

методов прогнозирования оказывается

в данном

отношении недостаточным и требует

расширения.

Подытожим

характеристику особенностей нормативного

прогнозирования

определением перечня

и последовательности операций

нормативного прогноза:

-

Определение

абсолютного оптимума с

условным абстрагированием

от ограничения прогнозного фона (что

именно хотелось бы

иметь, каким именно хотелось бы видеть

объект исследования, если

бы налицо было предельно мыслимое

развитие науки и техники,

изобилие ресурсов и средств, максимально

высокая культура населения и т. д.). Цель

— создать ориентир для последующей

нормативной разработки, без чего она

может отклониться в сторону по

тем или иным непринципиальным причинам.

Средства — широкий

аппарат моделирования («дерево целей»,

формализованные сценарии,

матрицы, графы и другие модели). -

В

сложных случаях операции определения

абсолютного оптимума должна

предшествовать особо выделяемая

операция выявления

критериев оптимума по

всем семи разделам прогнозного фона с

учетом особенностей предмета исследования

(в простых случаях

критерии очевидны по степени соответствия

основополагающему критерию). Этот

весьма ответственный и трудоемкий этап

работы

в указанных случаях обязателен, т. к.

без него оптимум можно получить

односторонним, произвольным, неадекватным

предмету исследования.

211

1. Характерные особенности нормативных разработок

Нормативный прогноз является самостоятельной процедурой прогностического исследования и проводится непосредственно за поисковым прогнозом. Собственно процедура нормативного прогноза состоит из следующих операций:

– определение абсолютного и относительного оптимумов по предварительно разработанным и заданным критериям и построение соответствующих нормативных прогнозных моделей;

– обсуждение построенных моделей методами опроса экспертов и, при необходимости, населения;

– доработка моделей на основе обсуждений. Нормативное прогнозирование находится в тесной и сложной связи со следующими моментами:

– целеполагание;

– нормы и нормативы;

– оптимизированные расчеты при разработке планов, программ, проектов.

Для разработки нормативного прогноза применимы почти все методы, используемые в поисковом прогнозировании, и различие между нормативным и поисковым подходами в этой области заключается не в методике, а в логике исследования. В основе технологии разработки нормативного прогноза лежит иная и значительно более сложная идея, чем при прогнозном поиске. Если в поисковом прогнозе основу исследования составляет экстраполяция в будущее динамического ряда данных, закономерности развития которых в прошлом и настоящем известны, то в нормативном – это оптимизация (выбор наилучшего из возможных) значений этих данных по критериям, заранее заданным средствами целеполагания.

Нормативное прогностическое исследование начинается с целеполагания. Цель может быть поставлена двумя способами:

– абстрагируясь от ограничений прогнозного фона;

– в соответствии с этими ограничениями.

Это две идущие в одном направлении, но не тождественные друг другу цели. В каждом случае требуется особый методологический подход.

В случае абстрагирования от ограничений прогнозного фона возможны два подхода: волюнтаристский и научный. Последний требует четкой ориентации на какой-либо идеал, т.е. особую разновидность цели. Если идеал отсутствует, нормативный подход теряет смысл. В социальной сфере идеал существует всегда, во всяком случае объективно, на него ориентирована любая деятельность человека, группы, общества. На выявление перспективных проблем, эффективное решение которых подразумевает конкретный идеал, направлен поисковый прогноз. Нормативный же прогноз ориентирован на определение альтернативных путей решения проблем, выявленных прогнозным поиском, путей достижения конкретного идеала. Скорректированный конкретный идеал играет роль обоснования нормативного прогноза и призван содействовать повышению эффективности его в плановых, программных, проектных, организационных разработках.

При анализе данных прогнозного фона в силу их противоречивости необходимо находить компромисс между ними, ориентироваться не просто на «наилучшее», «идеальное», а на «наилучшее из возможного». Это реализуется путем перехода к ориентации на какой-то оптимум, который базируется на определенном идеале и представляет собой еще одну разновидность цели. Конкретный идеал станет абсолютным оптимумом, полученное его уточнение – оптимумом относительным. Оба они являются целью – продуктом целеполагания, т.е. принятия решения, касающегося цели. Для осуществления нормативного прогноза необходимо перевести это решение из категории «децидивного» (управленческого) в категорию «эвентуального» (возможного при известных обстоятельствах). С этого действия начинается собственно нормативный прогноз.

Технически он реализуется путем так называемой реверсивной экстраполяции – от будущего (времени упреждения прогноза) к настоящему, т.е. посредством трендового моделирования особого рода, специально рассчитанного на разработку нормативных прогнозов. Его подкрепляют моделированием – матричным, сценарным, сетевым, операционным и пр., морфологическим анализом, опросом экспертов и т.д.

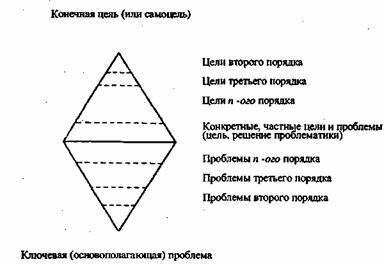

В поисковом прогнозе конечным результатом исследования является перспективная проблемная ситуация, которая иерархически формализуется в виде «дерева проблем». При нормативном прогнозе путем целеполагания задается «дерево целей», где вершина – идеал, средние уровни – разные стороны оптимума, нижний уровень – решение конкретных проблем. Дальнейшие действия начинаются с существенного уточнения «дерева целей» средствами прогнозирования; определения путей возможной реализации этих целей, решения проблем.

Их выполняют методом нормативного моделирования. При этом необходимо иметь в виду, что проведение каждого эвентуального мероприятия тесно связано с разного рода нормами: техническими, экономическими, социальными, правовыми и т.д., т.е. норма – своего рода цель, отличная от цели-идеала и цели-оптимума, но органически входящая в процесс целеполагания. Любое стремление соблюсти какую-либо норму, приблизиться к ней, не нарушить ее – это разновидность стремлений достичь определенной цели. При этом существенную роль играют нормативы как ориентиры, регулирующие не только целеполагание, но и направленность прогнозных нормативных разработок.

Соединение получаемых двух нормативных прогнозных значений (абсолютное для ориентации исследования и относительное) с четырьмя поисковыми (прямая экстраполяция, верхняя экстрема, нижняя экстрема, наиболее вероятный тренд) дает в результате так называемое «прогнозное поле», позволяющее выработать рекомендации для повышения эффективности управления социальными процессами путем сопоставления разных значений, «взвешивания» последствий разного рода эвентуальных решений, нахождения среди них оптимального, которое и рекомендуется для реализации средствами управления.

Итак, результатом поискового прогноза являются определение перспективных проблем, подлежащих решению средствами управления, выявление проблемной ситуации, которая способна перерасти в критическую, а в некоторых случаях – катастрофическую, если не принять своевременных мер к ее преодолению. Аналогичным результатом нормативного прогноза будет определение возможных путей решения проблем, выявленных прогнозным поиском, возможных путей достижения цели, т.е. выявления целевой ситуации, которая должна быть реализована средствами управления для решения назревших или назревающих проблем. В силу этого обстоятельства так же, как в поисковом прогнозе, необходимо подробно рассмотреть сам феномен социальной проблемы. Для нормативного прогноза особое значение приобретает знание феномена социальной цели.

2. Характерные особенности социальной цели, ее виды и классификация

Цель – предвосхищение не любого результата, а идеально предполагаемого, желаемого, отбор желательных из множества других возможных результатов путем решения на основе предварительных сравнений и оценок. Поскольку выбор цели, ее постановка, – всегда решение, то целеполагание, как и планирование, программирование, проектирование, в отличие от прогнозирования, относится к категории не предвидения, а управления. Выбор цели, как и всякое решение, в отличие от прогноза, не может быть вероятностным, альтернативным, эвентуальным. Вероятность постановки или реализации цели можно определить так же, как рассматривать альтернативные цели и оценивать эвентуальность появления или достижения цели. Решение о выборе, постановке той или иной цели может быть произвольным, спонтанным, импульсивным, волюнтаристским, субъективистским, хотя может и должно базироваться на научной информации аналитического, диагностического и прогностического характера (отсюда вытекает необходимость целевого прогноза). Основополагающим методологическим тезисом любого нормативного прогнозирования является утверждение, что целеполагание – не предсказание, а решение. Без учета этого обстоятельства прогноз с самого начала будет методологически дезориентированным и по сути бесплодным.

Цель как специфическая разновидность решения представляет собой один из элементов механизма социальной активности субъекта. Основные звенья этого механизма таковы:

1) социальные ценности (все социально значимое для людей);

2) потребности (способности и стремление к потреблению ценностей);

3) интересы (осознанные потребности);

4) мотивы (побуждения к деятельности на основе осознанных потребностей);

5) ориентация (на соответствующую деятельность);

6) установка (конкретизация ориентации);

7) цель (решение о том, что надо осуществить, чего надлежит достигнуть в предпринимаемой деятельности);

9) деятельность (действия, направленные на удовлетворение потребности, на достижение цели).

Приведена наиболее распространенная в общественных науках интерпретация механизма социальной активности субъекта. Таким образом, цель не может существовать без ценностей, потребностей, интересов, мотивов, ориентации, установки. Так же как деятельность не существует без цели.

Классификация целей проводится не по одному, а по множеству критериев (материальные и духовные, индивидуальные и групповые, производственные и непроизводственные, глобальные и локальные, минимальные и максимальные, кроме того, они могут быть элементарными и сложными, возвышенными и низменными и т.д.)

Особо важные критерии для классификации целей: перспективность (ближняя и дальняя), финальность (промежуточная и конечная), характер проявления (цель как средство и самоцель), предназначение (функциональное и предметное) и др.

Любая цель есть стремление решить какую-то проблему, социальная цель – стремление решить соответствующую социальную проблему. Это говорит о диалектическом единстве цели с соответствующей проблемой.

То же самое «целевая ситуация», фигурирующая в нормативном прогнозировании, по сути своей, та же научная абстракция, что и «проблемная ситуация», выявлению и уточнению которой на перспективу служит поисковое прогнозирование. В действительности, на практике речь идет, как правило, о «проблемно-целевой ситуации», поскольку возникшая проблема порождает стремление ее решить, а значит, неразрывно связана с соответствующей целью.

Любая система целей так же, как и система проблем, иерархична по своей структуре. Какая-то из целей является главной, основной, 178конечной, высшей, или самоцелью, а остальные – вспомогательные, промежуточные, или, по другому, цели низших порядков, располагающиеся на различных уровнях иерархии приоритетов. Причем каждый уровень может иметь свои структурные подразделения (подцели). Сложные системы целей, как и сложные системы проблем, строятся по принципу «дерева целей», в основе которого лежит конечная цель, или самоцель, за ней следуют производные от нее цели второго, третьего и т.д. порядка.

Процесс выработки целевых решений – тот же, что и плановых, пред– и постплановых программных, проектных и текущих управленческих решений, и представляет собой особую разновидность теоретико-практической деятельности в сфере управления. Этот процесс называется целеполаганием и является однопорядковым, с планированием, пред– и постплановым программированием, проектированием, принятием текущих управленческих решений. Процесс выработки целевых решений в общем виде выглядит следующим образом:

– целевое решение может вырабатываться только при условии целесообразности данного процесса или явления (т.е. только в отношении тех процессов, которые могут иметь в перспективе определенное, относительно завершенное состояние, материальная или идеальная модель которого представляется в качестве цели);

– целесообразность есть необходимая, но недостаточная предпосылка целеполагания. Необходима еще целенаправленность деятельности с точки зрения объективных условий ее развития и целеустремленность самого субъекта деятельности;

– процесс целеобразования (выработки целевого решения) осуществляется путем признания и осознания соответствующей потребности, а также целей и путей ее удовлетворения;

– процесс целеобразования завершается собственно целевыми решениями – целепостановкой или целеполаганием. Эти два понятия рассматриваются двояко, в зависимости от того, насколько детально анализируется заключительная стадия процесса целеобразования: 1) одно – как предварительное решение, другое – как окончательное; 2) как синонимы;

– понятия целесообразности, целенаправленности и целеустремленности, целеобразования, целепостановки и целеполагания объединяются в понятие «целеформирование»;

– ключевой элемент целеполагания – выбор цели, или целевое решение, которое во многом зависит от свободы выбора. Если выбора нет совсем, то цель может быть только условной (квазицель), т.к. результат заранее предопределен. На практике же речь обычно идет о различных ограничениях выбора; детерминированности прошлым, обусловленности возможностями будущего и особенностями настоящего, требовании логической непротиворечивости различных целей, приоритетности каждой цели в системе целей и т.д.

– основа целеполагания – диалектическое взаимоотношение категорий «цель», «средство», «результат». Цель не достижима без средств к ее осуществлению. Но достижение какой-то одной цели может стать средством для достижения другой и так далее, вплоть до конечной цели – самоцели. Эта особенность целеполагания нашла отражение в делении целей на функциональные и предметные. Логически экстраполируя простейшие цели на все более высокие уровни потребностей, мы последовательно превращаем все цели, кроме конечной, в квазифункциональные. Это придает особую значимость вопросам соподчинения, иерархизации целей. Вместе с тем конкретный результат деятельности далеко не всегда совпадает с целью, и чтобы совпадение было возможно более полным, необходимо повышение эффективности целеполагания тем же способом, что и повышение эффективности планирования, программирования, проектирования – опорой на специальные научные разработки, в частности в области поискового и нормативного прогнозирования;

– необходимость соподчинения целей в целеполагании требует решения вопроса о принципах систематизации. Чтобы свести конгломерат разнохарактерных целей в упорядоченные совокупности – системы, необходима их классификация и типологизация. Применительно к нормативному прогнозу классификация социальных целей предполагает анализ составных частей целого, а типологизация – синтез составных частей в целое. Простейший способ классификации и типологизации социальных целей – аналогия с многокритериальной классификацией и типологизацией социальных проблем. Основание для такого рода аналогии – тесная связь социальных целей с социальными проблемами. Так, по субъекту целеполагания различаются личные, групповые, классовые, национальные и другие общие социальные цели; по объекту целеполагания

– социально-экологические, социально-географические, социальные аспекты научно-технических, собственно социальные, социально-этнические, социально-культурные, социально-правовые, социально-политические и т.д.; масштабному фактору – глобальные, региональные, локальные; фактору длительности – текущие и перспективные; степени настоятельности – старые и новые; характеру проявления – непосредственные и опосредованные другими целями; степени сложности – простые и сложные; ценностным ориентациям – возвышенные и низменные; и т.д.

Типологизация социальных целей, подобно типологизации социальных проблем, требует выявления целей, характерных для различных социальных групп и институтов, с учетом исторических особенностей, с разделением на общие и частные типы и т.д.

Однако аналогия по линии «проблема-цель» распространяется не на все случаи взаимоотношений этих категорий в рамках нормативного прогноза. Например, могут быть проблемы и псевдопроблемы, для целей же имеется иное деление, более полно отвечающее специфике цели: реальные и иллюзорные, истинные и ложные. То же можно сказать и о соотношении проблем ключевых и производных – с одной стороны, и классов самоцели, конечной цели и цели – с другой. И вместе с тем сугубо необходимо деление целей на функциональные и предметные, материальные и духовные, рациональные и нерациональные. В этом отношении многие классы целей гораздо ближе по характеру аналогичным классам потребностей, чем внешне сходным классам проблем.

Существуют, кроме того, три класса целей, вытекающих из особенностей характера целеполагания, которым нет аналогов в механизме социальной активности субъекта. Эти классы близки разделению целей на собственно цели, конечные цели и самоцели, но не тождественны им. Называются они «цель-идеал», «цель-оптимум», «цель-норма».

Сами по себе ни идеал, ни оптимум, ни норма к цели не сводятся.

Социальный идеал — это особый специфический способ познания и освоения действительности, особое функциональное состояние общественного сознания, которое концентрированно отражает в образе желательного будущего потребности дальнейшего развития, одна из форм опережающего отражения действительности человеческим сознанием, система представлений о совершенном общественном устройстве, совокупность высших ценностей в той или иной мировоззренческой системе.

Оптимум — совокупность наиболее благоприятных условий, наилучший из возможных вариант решения задачи или путь достижения цели.

Норма (применительно к контексту) – особая разновидность шаблона – стереотипа сознания и поведения, обязательный для всех стандарт, образец, пример, модель, служащий единицей отсчета для сравнения, определения уровня развития или достижения.

Следовательно, все три понятия выходят далеко за рамки понятия цели. Однако все они представляют собой особые разновидности цели и, кроме того, важным аспектом всех трех является именно целевой.

В частности, в нормативном прогнозировании класс идеалов-целей имеет особо важное значение, т.к. он наиболее тесно связан с ориентацией прогноза на те или иные конечные цели (самоцели). Кроме того, этот класс наиболее тесно связан с таким важным инструментом научного познания, имеющим первостепенное значение для нормативного прогнозирования, как идеализация – мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих еще в действительности, но для которых имеются прообразы в реальном мире, таких, к реализации которых можно и должно стремиться.

Оптимум также представляет собой одну из разновидностей цели, особенно важную в практических предплановых, предпрограммных, предпроектных разработках, при научном обосновании решений.

Кроме того, класс целей-оптимумов тесно связан с таким инструментом научного познания, как оптимизация – процесс выбора наилучшего варианта из возможных, приведение объекта, системы в наилучшее из возможных (оптимальное) состояние.

Наконец, норма, в известном аспекте, тоже определенная разновидность цели, т.к. если это обязательный для всех стандарт, образец, пример, то она не может быть целью лишь в том случае, когда познание и поведение всех без исключения членов общества полностью соответствуют установленным нормам. Кроме того, класс целей-норм тесно связан еще с одним важным для нормативного прогнозирования инструментом научного познания – нормализацией, упорядочением процессов и явлений (как в теории, так и на практике) таким образом, чтобы они в наибольшей степени соответствовали установленным нормам или желательному положению. Важно при этом иметь в виду, что социальные цели-нормы так же, как и другие разновидности целей, на практике подобно социальным проблемам почти никогда не выступают в «чистом виде», изолированно от множества других аналогичных и смежных целей. На практике мы всегда или почти всегда имеем дело с системой целей, которые ориентируют личность, социальную группу, общество в целом, любой социальный организм на то или иное решение социальных проблем как движущих сил, механизмов функционирования и развития каждого социального организма.

3. Построение «дерева социальных целей»

Принцип «дерева» наиболее полно соответствует реальной системе как социальных проблем, так и социальных целей, какими они предстают в социальной действительности, где что-то является ключевым (для проблем) или конечным (для целей), а остальное – производным различных порядков от ключевого или конечного.

В идеале оба «дерева» должны обеспечивать дезагрегацию проблем и целей на все более детальные составляющие предыдущего уровня, получение производных различных порядков, логически вытекающих одна из другой, и выявление существенно новых проблем или соответственно – достижение уже выявленных.

Теоретический инструмент исследования проблемно-целевых ситуаций можно представить в виде «проблемно-целевого ромба», вершины которого составляют конечная цель (самоцель) – с одной стороны, и ключевая (основополагающая) проблема – с другой, а оба ребра на разных уровнях соответствуют целям и проблемам различных порядков.

Линия соприкосновения идет по самому нижнему, самому конкретному, детализированному, дезагрегированному уровню каждого «дерева» где достижение какой-то частной, конкретной цели подразумевает решение соответствующей частной, конкретной проблемы. Но дальше логика построения того и другого «дерева» приобретает своеобразие, «Дерево целей» строится как бы «сверху вниз»: определяется конечная цель и самоцель системы, затем – производные от нее цели второго порядка, без достижения которых невозможно достичь конечной, затем – производные цели третьего и последующих порядков, обусловливающие достижение предыдущих, и т.д., вплоть до нижнего, максимально конкретизированного, дезагрегированного уровня. «Дерево проблем» логически начинается именно с последнего.

Графически это можно изобразить в виде проблемно-целевого ромба (рис. 2), ориентирующего исследователя на комплексный подход к изучению целей и проблем всех порядков как единой иерархической системы.

Рис. 2. Проблемно-целевой ромб

4. Целевые ситуации и их прогнозирование

Построение исходной модели и целевой анализ

Итак, целевая ситуация – объект исследования нормативного прогноза. При этом ситуация – это совокупность отношений между необходимостью и возможностью возникновения и развития общественных процессов, цель – образ желаемого будущего, мысленно предвосхищающий результаты предпринимаемой деятельности. Целевая ситуация – определенная совокупность целевых состояний, возможные пути достижения которых составляют предмет исследования, Т.е. анализа, диагноза и прогноза. Основополагающие данные целевой ситуации – обязательная база исходного моделирования при разработке нормативных прогнозов.

Поскольку в реальной жизни не существует отдельно проблемных и отдельно целевых ситуаций, прогнозирование целевых ситуаций, будучи в достаточной мере специфичным, имеет вместе с тем целый ряд общих черт с прогнозированием проблемных ситуаций – основным методическим направлением поискового социального прогнозирования. Последовательность действий и в том, и в другом случае такова: формализация объекта исследования таким образом, чтобы он предстал в форме исходной модели прогнозируемого объекта, поддающейся количественным оценкам не только аналитического и диагностического, но и прогностического характера. Далее – преобразование данных исходной модели с учетом данных прогнозного фона и последующей прогнозной интерпретацией полученных данных.

Если в поисковом прогнозировании преимуществом пользуются методы трендового моделирования (экстраполяция данной исходной модели в будущее, на период упреждения прогноза), то для нормативного прогнозирования основное значение приобретают методы схематического моделирования (сценарного, матричного, сетевого, аналогового, игрового, морфологического и др.), а также опросы экспертов и возможно более широких кругов населения.

Объект нормативного прогнозирования так же, как и объект прогнозного поиска, представляется в виде системы показателей, по каждому из которых можно строить динамические ряды индикаторов (переменных, характеристик, конкретных данных) на всем протяжении периода основания и упреждения прогноза.

В поисковом прогнозировании за индикацией исследуемого объекта и аналогичной индикацией данных прогнозного фона следует проблемный анализ – разновидность системного анализа отношения данных профильного динамического ряда и наиболее тесно коррелирующих с ним фоновых данных. В нормативном прогнозировании этой операции соответствует целевой анализ, который отличается от проблемного тем, что в данном случае ведется исследование не перспективных социальных проблемна перспективных социальных целей. Исходные показатели профильного и фонового характера в том и другом случае могут быть одни и те же, но анализ их соотношения в поисковом и нормативном прогнозировании отличается большой спецификой в силу существенного отличия целевых ситуаций от проблемных.

Существуют три основных вида, или класса целевых ситуаций, между которыми есть много общего (особенно при сопоставлении с проблемными), но много и особенного, отличающего один класс от другого:

1) идеальная ситуация (в частности, общественный идеал);

2) оптимальная ситуация (в частности, социальный оптимум);

3) нормативная ситуация (в частности, система социальных норм и нормативов).

Этим ситуациям соответствуют: идеализация, оптимизация и нормализация (нормативизация) – мысленное конструирование понятий о желательном состоянии объекта, прообразы которого имеются в реальном мире.

Идеализация и прогнозирование идеальных ситуаций

Идеализацией называют мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих в действительности, но таких, для которых имеются реальные прообразы в окружающем мире. Процесс идеализации характеризуется отвлечением от свойств и отношений, присущих предметам реальной действительности. Можно также конструировать понятия об объектах не только не существующих, но и не осуществимых в действительности, когда в содержание понятий вводятся такие признаки, которые не могут принадлежать их реальным прообразам.

Идеализировать можно и понятия не существующие, но при известных обстоятельствах осуществимые в действительности – в социальной, например. При этом различают три вида идеализации, используемые в общественных науках: информативную, оценочную (нормативную) и целевую. Очевидно, что идеализация тесно связана и с целеполаганием, и с нормативным прогнозированием. В частности, с помощью идеализации можно конструировать такой феномен общественного сознания, как общественный идеал – идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека, социальной группы, общества, специфический способ познания и освоения человеком социальной действительности.

Общественные идеалы подразделяются на социально-политический, нравственный, эстетический и гносеологический (научный). По другим критериям общественный идеал делится на личный (персонифицированный), групповой (собирательный) и программный (имеющий резко выраженную целеполагающую направленность). Можно классифицировать общественный идеал как цель или потребность по носителю (субъекту), объекту и способу отражения будущего в настоящем, по степени адекватности, соответствия общественному бытию, развития в нем творческого момента, осознанности, по направленности, соотношения в нем познавательных и ценностных сторон, сфере приложения, степени сложности и т.д.

Построение «дерева целей», с которого начинается нормативный прогноз, осуществляется только путем идеализации, т.е. мысленного конструирования объектов, не существующих в действительности, но способных претвориться в жизнь, если будут предприняты соответствующие усилия и созданы должные условия. В результате выявится идеальная ситуация, к достижению которой следует стремиться. Прогнозирование идеальной ситуации – это первый шаг, предопределяющий успех последующих прогностических операций. Здесь многое зависит от того, насколько научно обоснован тот или иной общественный идеал, каковы в данном случае конкретные критерии социального целеполагания.

Затем с учетом ограничений прогнозного фона определяйте возможные пути достижения идеальной ситуации, пути решения соответствующих проблем. Логика применения метода идеализации в нормативном социальном прогнозировании состоит:

– в определении принципиально общих характеристик идеальной ситуации в прогнозируемых социальных аспектах исследуемого объекта. Эти характеристики послужат теоретико-методологическим ориентиром дальнейшей исследовательской работы в заданном направлении;

– в определении принципиально общих характеристик идеальной ситуации сообразно критерию общественного идеала. Эти характеристики будут служить ориентиром для выработки представлений о том, как конкретно могла бы выглядеть сегодня идеальная ситуация по тому или иному предмету исследования;

– в определении конкретных характеристик идеальной ситуации по избранному предмету исследования на сегодняшний день с учетом обозримой перспективы. Эти характеристики должны служить базой для соответствующих характеристик оптимальной и нормативной ситуаций.

Определение принципиально общих и конкретных характеристик идеальной/ (оптимальной, нормативной) ситуации само по себе не является операцией собственно прогнозирования. Характеристики задаются средствами социального целеполагания на основе научной интерпретации закономерностей развития человеческого общества. Собственно прогнозирование начинается с выявления возможных путей достижения ситуаций, определенных целеполаганием. Однако нормативное социальное прогнозирование немыслимо без предварительного целеполагания и поэтому оно органически включается в совокупность исследовательских процедур прогноза.

Затем следует обычный прогностический анализ с применением методов моделирования, опроса экспертов и т.д.

Оптимизация и прогнозирование оптимальных ситуаций

Оптимизацией в математике называют процесс выбора наилучшего варианта из возможных, приведение системы, объекта в наилучшее из возможных (оптимальное) состояние, процесс, в котором максимизируется количественная характеристика наиболее желательного свойства объекта или, напротив, минимизируется наиболее нежелательного. В экономике это интерпретируется следующим образом: оптимизация – процесс такого совершенствования народного хозяйства, при котором масштабы и продуктивность общественного производства достигают максимальных значений, а издержки (затраты сил, средств, ресурсов) – минимальных. Важный теоретический результат разработки проблемы оптимизации в экономике – постановка вопроса о критерии оптимальности, оптимуме. В общем виде оптимумы определяются как особые экономико-математические модели, отображающие общественные целеустремления, т.е. как особая разновидность формализации целей экономического развития в виде аналитически заданной функции. По содержанию это максимум продуктивности (чистой продукции, национального дохода, прибыли) при минимуме затрат либо максимизация благосостояния при минимизации срока достижения состояния определенного удовлетворения потребностей общества и т.д.

Оптимизации поддаются не только экономика, но и практически все социальные процессы, и прогнозирование оптимальных ситуаций как органическая составная часть научного обоснования процессов оптимизации, определения и достижения оптимума является одной из составляющих нормативного социального прогнозирования.

Прогнозирование оптимальных ситуаций в нормативном прогнозе – это этап, следующий за прогнозированием идеальной ситуации. Он ведется в общем таким же способом, отличаясь только тем, что в данном случае принимаются во внимание ограничения прогнозного фона. Выявляется наилучшее не с точки зрения общественного идеала, а из возможного. Это влечет за собой ряд изменений в исследовательских операциях.

Как и на предыдущем этапе, определяют принципиально общие и конкретные характеристики оптимальной ситуации по избранному предмету исследования на сегодняшний день с учетом обозримой перспективы. Ориентиром служат параметры идеальной ситуации. Но при этом в первую очередь анализируют факторы прогнозного фона и соответственно уточняют показатели исходной модели при их нормативной разработке. Методологически важно проводить разграничение между операциями целеполагания по определению общих и конкретных характеристик оптимальной ситуации и операциями собственно прогнозирования по выявлению возможных путей достижения данной ситуации всем набором методов прогностики.

На этом этапе представляет сложность недостаточная развитость информационной базы социального прогноза, существенная нехватка и бессистемность имеющихся количественных данных по времени основания прогноза, а также слабая степень математизации социологических исследований. Это весьма затрудняет нормативную разработку индикаторов по показателям исходной модели, заменяя ее набором преимущественно качественных характеристик, качественным анализом прогнозируемых социальных явлений и процессов. Соответственно усложняются операции по исходному моделированию базового набора показателей и формированию качественных характеристик социального идеала, определяющего последующую работу.

Одна из особенностей этого этапа разработки нормативного прогноза связана с тем, что каждая из последних ступеней приближения к социально-экономическому оптимуму (и тем более – к общественному идеалу) обходится обществу гораздо дороже в смысле затрат сил и средств, чем начальное продвижение по первым ступеням, причем каждая из последующих ступеней в стремительно нарастающих масштабах все дороже, сложнее и труднее. Это означает, что необходимо конкретно формулировать общественный идеал и социально-экономический оптимум таким образом, чтобы на каждой ступени приближения к ним тщательно взвешивать соотношение требуемых затрат и ожидаемых результатов и не переходить к следующей ступени, не исчерпав все потенции предыдущей.

Итак, если идеальная ситуация или, иначе, абсолютный оптимум – это наиболее желательное состояние (или процесс), условно абстрагированное от ограничений прогнозного фона, то оптимальная ситуация (или относительный оптимум) – наиболее желательное состояние, или процесс, ограниченный данными прогнозного фона.

Нормативизация и прогнозирование нормативных ситуаций

Как методологически неверно ориентировать нормативные разработки базовых показателей исходной модели прогнозируемого объекта только на «дерево целей», соответствующее идеальной ситуации, так и без его последующего уточнения данными оптимальной ситуации и логикой прогностического исследования не допускается завершить анализ этим вторым шагом, не уточнив «дерево целей» данными нормативной ситуации, т.е. соотношением целей и реального положения вещей с соответствующей системой социальных норм и нормативов.

Процесс упорядочения характеристик объекта, приведения их в состояние, соответствующее определенным нормам, нормативам, называется нормативизациеи (имеется в виду нормативизация как исследовательский процесс, логически следующий за идеализацией и оптимизацией, завершающий те процедуры целеполагания, в результате которых конструируется исходное «дерево целей» нормативного прогноза).

Нормы, подобно идеалам, характерны для всех без исключения форм общественного сознания, являясь частными разновидностями их выражения. Социальные нормы – это стихийно сложившиеся или установленные государством, обществом, социальной группой правила, образцы, предписания, которые определяют ту или иную форму жизнедеятельности людей, включая некоторые аспекты условий жизни, а также шаблоны – стереотипы сознания и поведения. Социальные нормативы – это показатели социальных норм, расчетные величины затрат, ресурсов, потребления в соответствии с установленными нормами.

В системе операций нормативного прогностического исследования прогноз нормативной ситуации является третьим и последним шагом прогнозирования целей ситуаций (после идеальной и оптимальной). Состоит он из определения принципиально общих и конкретных характеристик нормативной ситуации. При этом необходимо действовать по социальным ориентирам соответствующего идеала и оптимума, с учетом особенностей сегодняшнего дня и обозримой перспективы.

Для социального прогнозирования основная сложность здесь состоит в сравнительной узости информационной базы из-за недостаточной разработанности социальных нормативов. Обычно пользуются нормативами, которые уже разработаны и применяются в социальном планировании.

После определения нормативной ситуации начинается заключительная стадия разработки нормативного прогноза: выявление возможных путей достижения данной ситуации всем набором методов социальной прогностики. В отношении методов заключительная стадия прогноза особенно требовательна. Они таковы:

1. Необходимо принимать во внимание все формы отхода от установленных социальных норм и нормативов, т.е. по сути все формы социальной патологии.

2. Необходимо иметь в виду идеологическую сторону нормативного прогнозирования, которая неизбежно проявляется на всех этапах разработки прогноза, начиная с прогнозов идеальной и оптимальной ситуации, но имеет существенную специфику именно в социологии и именно по вопросам социальных норм (например, сравнительный анализ социальных норм государств с различным общественно-политическим укладом).

3. Необходимо учитывать проблему прогнозов целевых ситуаций за пределами 20-летней перспективы, разработки предплановых программ, на научное обеспечение которых рассчитан прогноз. Существующий набор методов прогнозирования оказывается в данном отношении недостаточным и требует расширения.

Основные методы прогнозирования целевых ситуаций

Из нескольких десятков методов прогнозирования на практике используется сравнительно немного, большинство же остается «номинально существующими» или применяется в отдельных случаях. В научно-техническом прогнозировании набор методов достаточно широк, в экономическом – уже, в социальном – очень невелик: элементарные трендовые (экстраполяционные) модели, сценарии и несколько методов очного и заочного опроса экспертов. В частности, в нормативном прогнозировании трендовые модели играют чисто вспомогательную роль, в основном используются сценарии и опросы экспертов.

Кроме того, как показывает опыт, довольно результативные методики социального прогнозирования можно конструировать, используя в различных сочетаниях методы научно-технического и экономического прогнозирования: контекстуальное картографирование, морфологический подход, историческую аналогию, а также матричное, операционное, сетевое, игровое, имитационное и другие виды моделирования.

Имеется ряд перспективных методов. Например, одним из эффективных методов разработки нормативных социальных прогнозов может стать модифицированный соответствующим образом метод опережающих (продвинутых) групп, используемый в психологии и социологии. Далее, на основе существующей в математике теории пределов можно разработать «прогностическую теорию пределов» с максимально высоким уровнем ее математизации. На основе теории можно было бы увеличить эффективность определения путей достижения нормативных, оптимальных и идеальных ситуаций. Возможна также модификация специально для нужд прогнозирования балансового метода, успешно используемого в планировании.

Последовательность операций нормативного прогноза

1. Определение абсолютного оптимума с условным абстрагированием от ограничения прогнозного фона (что именно хотелось бы иметь, каким именно хотелось бы видеть объект исследования, если бы налицо было предельно мыслимое развитие науки и техники, изобилие ресурсов и средств, максимально высокая культура населения и т.д.). Цель – создать ориентир для последующей нормативной разработки, без чего она может отклониться в сторону по тем или иным непринципиальным причинам. Средства – широкий аппарат моделирования («дерево целей», формализованные сценарии, матрицы, графы и другие модели).

2. В сложных случаях операции определения абсолютного оптимума должна предшествовать особо выделяемая операция выявления критериев оптимума по всем семи разделам прогнозного фона с учетом особенностей предмета исследования (в простых случаях критерии очевидны по степени соответствия основополагающему критерию). Этот весьма ответственный и трудоемкий этап работы в указанных случаях обязателен, так как без него оптимум можно получить односторонним, произвольным, неадекватным предмету исследования.

3. Определение относительного оптимума с учетом ограничений прогнозного срока путем углубленной нормативной разработки данных исходной модели и абсолютного оптимума методами моделирования.

4. Обсуждение обеих или хотя бы последней нормативной модели.

5. Обсуждение и параллельный опрос населения с целью проверки степени объективности экспертных оценок. Опыт показывает, что обычный респондент (не эксперт) затрудняется отвечать на прожективные вопросы чисто поискового характера и дает заведомо презентистские ответы на аналогичные вопросы чисто нормативного характера. Но он способен очень существенно дополнить экспертные оценки, если речь идет о хорошо знакомых ему по опыту вещах и если в вопросах поисковый подход хорошо сочетается с нормативным, удачно подчиняется ему. Еще лучше, если вопросы задаются не впрямую, а косвенно, с помощью психологических тестов. В целом операция проводится по всем канонам обычного социологического исследования, причем генеральному опросу может предшествовать пилотажный – для уточнения анкет и других рабочих документов.

6. Доработка нормативных моделей прогноза на основе предыдущих обсуждений и сведение их в единую систему. Качество полученных результатов всецело зависит от основательности критериев оптимума, учета данных прогнозного фона и проведения опросов.

Верификация прогноза есть определение степени его достоверности, точности и обоснованности. Абсолютная верификация прогноза, т.е. установление степени его соответствия действительному состоянию объекта в прогнозируемом будущем, практически возможна лишь к завершению периода упреждения. Это особая задача, которая выходит за рамки собственно прогнозирования. Но уже на заключительных стадиях разработки прогноза возможна и желательна относительная (предварительная) верификация – определение степени соответствия прогноза требованиям современной науки, его достоверности – вероятности осуществления, предсказанного для заданного доверительного интервала точности, обоснованности (в смысле соответствия теории и практики). Опыт показывает, что верифицированные таким образом прогнозы не только имеют очень высокую степень оправдываемости (до 95—96% значений наиболее вероятного тренда), но, главное, служат надежной ориентирующей информацией для управления, дают значительный экономический и политический эффект в смысле оптимизации принятия решений и тем самым полностью оправдывают затраты сил и средств на их разработку.

Таким образом, процедура верификации желательна и обязательна. В сравнительно простых случаях роль этой процедуры фактически играют экспертные опросы. В более сложных случаях требуется специальная процедура по одному из восьми видов верификации, многократно описанных в литературе:

1) разработка прогноза методом, отличным от первоначально использованного;

2) сопоставление прогноза с другими, полученными из иных источников информации;

3) проверка адекватного прогноза на ретроспективном периоде;

4) аналитическое или логическое выведение параллельного прогноза из заранее полученных прогнозов;

5) дополнительный опрос экспертов;

6) опровержение критических замечаний оппонентов;

7) выявление и учет источников возможных ошибок;

Наиболее экономичный и вместе с тем максимально эффективный при минимальных затратах и минимальном риске субъективных оценок способ – коллективный опрос экспертов (желательно, заочный), что не исключает других способов, если к тому имеется возможность.

Основные операции по верификации:

– верификация поисковой и нормативной моделей прогноза одним или несколькими способами по выбору;

– доработка моделей на основе обсуждения и их окончательная редакция.

Выработка рекомендаций для управления

Социальный прогноз – не самоцель, а информация для принимающих целевые, плановые, программные, проектные, организационно-управленческие решения. Поэтому работа над прогнозом не может считаться завершенной без выработки рекомендаций на основе сопоставления данных и нормативов. Методологически недопустимо передоверять последнюю процедуру самому заказчику прогноза, т.к. возникает соблазн подогнать прогнозные данные под ведомственные интересы заказчика, а тем самым обесценивается вся проделанная ранее работа. Рекомендации должны иметь возможно более объективное содержание, независимо от интересов заказчика (только в этом их значение и смысл). Поэтому их разработка – обязанность независимых от заказчика прогнозистов.

Последовательность операций

1. Составление предварительных рекомендаций силами исследовательской группы.

2. Обсуждение составленных рекомендаций очным (или в сложных случаях заочным) опросом экспертов.

3. Составление так называемого поствероятностного сценария эвентуального состояния объекта исследования в случае реализации предложенных рекомендаций с обязательным указанием не только позитивных, но и возможных негативных последствий такой реализации. В сложных случаях проводится дополнительный опрос экспертов по содержанию представленного сценария, в более простых он совмещается с обсуждением.

4. Написание предварительного отчета об исследовании в целом (некоторые разделы могут быть подготовлены по ходу предыдущих процедур) желательно в трех вариантах:

– краткий (3—5 с.);

– развернутый (20—25 с.);

– полный (10—15 п.л.).

При этом обязательна развернутая интерпретация обеих прогнозных моделей и приложение документов по всем предыдущим процедурам.

5. Обсуждение представленного отчета очным (или в сложных случаях заочным) опросом экспертов.

6. Доработка отчета на основе обсуждения и сдача отчета заказчику.

Примечание. Круг экспертов по ходу всех обсуждений должен быть по возможности стабильным, т.к. от обсуждения к обсуждению проходит «самообучение» экспертов, что повышает качество экспертизы. Опыт показывает, что без этого при прогнозировании даже самые компетентные и конструктивно мыслящие эксперты не в состоянии сразу давать прогнозные оценки должной степени адекватности.

Юлия Лайши

Эксперт по предмету «Экономика»

преподавательский стаж — 5 лет

Задать вопрос автору статьи

Понятие планирования и прогнозирования

Определение 1

Планирование – это деятельность человека, направленная на постановку целей, задач, способных упорядочить будущие действия.

Определение 2

Прогнозирование – это выявление тенденций и перспектив развития каких-либо процессов на базе результатов анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии.

Планирование и прогнозирование неразрывно связаны. Планирование строится на основе следующих принципов:

- Необходимость предполагает обязательное использование плана в будущем.

- Единство предусматривает такое планирование, которое позволит соединить разрозненные элементы для достижения общего результата.

- Непрерывность заключается в установлении взаимосвязей между этапами выполнения плана.

- Гибкость позволяет вносить корректировки в действующий план.

- Эффективность позволяет получить наилучший результата при имеющихся данных.

- Оптимальность подразумевает обязательный выбор лучшего варианта.

- Детализация влияет на глубину планирования.

Прогнозирование в экономической деятельности применяется для снижения неопределенности, повышения управляемости хозяйственного субъекта. Его точность зависит от истинности и доступности исходной информации. На прогноз влияет подбор и период сбора данных, а также методики, используемые в процессе прогнозирования. Чаще всего за основу берутся статистические методы, методы экспертной оценки, моделирование. Возможно применение интуиции, накопленного опыта. В хозяйственной деятельности интуитивный подход строится на основе предпринимательского таланта экономического агента.

Планирование и прогнозирование пользуются схожим инструментарием. Каждое из них предполагает проведение предварительного анализа имеющейся информации. Таким образом, на качество планирования и прогнозирования влияют данные, их полнота и доступность, компетентность специалистов.

Методы планирования и прогнозирования

Наиболее распространенными методами прогнозирования можно назвать:

- Метод экстраполяции. Прогнозируемые показатели рассчитываются, как продолжение динамического ряда. То есть, происходит перенос текущей закономерности и тренда на будущие периоды. Наиболее эффективна для краткосрочного прогнозирования.

- Нормативный метод. Сначала определяется цель, затем осуществляется выбор пути и сроков ее достижения.

- Экспертные оценки предполагают применение знаний и компетенций специалистов. Чаще всего используются при долгосрочном планировании. Оценка может проводиться одним лицом, либо коллективом уполномоченных лиц. Иными формами экспертной оценки можно назвать интервью, психоинтеллектуальную генерацию идей, аналитику, коллективную генерацию идей.

- Аналогия строится на переносе знаний об одном предмете на другой.

- Моделирование является самым распространенным методом. В основном используется математическое моделирование, так как оно позволяет описывать статистические и динамические процессы, оперировать данные, устанавливать закономерности. Модели могут иметь различную природу и использоваться для определенных целей. Стоит отметить, что модель во многом зависит от специалиста и его представлений о действительности.

«Нормативный метод планирования и прогнозирования» 👇

Планирование оперирует практическими данными, опираясь на научные методы. Наиболее часто в планировании используются методы:

- балансовый,

- нормативный,

- опытно-статистический,

- экономико-математический.

Балансовый метод предполагает установление пропорций между материально-вещественными и стоимостными показателями. Опытно-статистический подход опирается на достигнутые ранее результаты, однако, не учитывает недоиспользованность резервов, иные погрешности. Нормативное планирование является технико-экономическим, то есть применяет установленные общие нормы и нормативы. Экономико-математическое планирование применяет математический язык для выработки наиболее эффективных решений.

Особенности нормативного метода планирования и прогнозирования

Нормативный метод строится на применении установленных норм и нормативов. В прогнозировании он определяет сроки и пути достижения поставленной цели, то есть, заранее задаются нормы, стимулы или цели, на основании которых происходит выстраивание пути к конечному результату.

Чаще всего этот метод в прогнозировании применяется для целевых и программных прогнозов. Для нужд исследования определяется шкала возможностей, а также количественное выражение норматива. Например, зная объем потребления отдельной группы товаров за конкретный период времени, исследователь может спрогнозировать общий объем потребления в будущих периодах с учетом дополнительных факторов влияния. Нормативный метод прогнозирования предполагает использование шкалы возможностей, в которой указывается градация, характеризующая оптимальный вариант.

Нормативное прогнозирование помогает выработать рекомендации, способствующие повышении объективности и эффективности принимаемых решений.

Нормативы в планировании представляют собой обоснованную величину расходов. Как правило, они разрабатываются научными и государственными организациями, а затем, распространяются в качестве стандартов или иных обязательных к использованию документов. Под нормой понимается обоснованная величина затрат отдельного субъекта хозяйствования. То есть, при планировании субъект экономики использует совокупность данных, включающих в себя общие нормативы и частные представлении о норме в рамках работы отдельного предприятия.

Планирование обычно проводится для предприятий, либо национальной экономики, поэтому оперирует показателями нормы для:

- Сырья.

- Материалов.

- Топлива.

- Расхода электроэнергии.

- Труда.

- Удельных капиталовложений.

- Амортизации.

- Процентных ставок.

- Тарифов и так далее.

Замечание 1

Таким образом, нормативный метод предполагает использование заранее установленных величин, от которых можно отталкиваться при составлении прогнозов и планов будущей деятельности субъекта экономики.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Нормативный прогноз пример. Нормативный прогноз

Нормативный (целевой) прогноз разрабатывается с учетом задач, которые ставятся перед экономикой. Для этого государственными органами подготавливается перечень первоочередных заданий. Прогнозы разрабатываются с использованием сценарного подхода, т.е. учитывается комплекс условий, в качестве исходных (например, погодные, общесвенно-политические, международные, правовые и др.).

Нормативный прогноз является самостоятельной процедурой прогностического исследования и проводится непосредственно за поисковым прогнозом. Собственно процедура нормативного прогноза состоит из следующих операций:

· определение абсолютного и относительного оптимумов по предварительно разработанным и заданным критериям и построение соответствующих нормативных прогнозных моделей;

· обсуждение построенных моделей методами опроса экспертов и, при необходимости, населения;

· доработка моделей на основе обсуждений.

Нормативное прогнозирование находится в тесной и сложной связи со следующими моментами: целеполагание; нормы и нормативы; оптимизированные расчеты при разработке планов, программ, проектов.

Для разработки нормативного прогноза применимы почти все методы, используемые в поисковом прогнозировании, и различие между нормативным и поисковым подходами в этой области заключается не в методике, а в логике исследования. В основе технологии разработки нормативного прогноза лежит иная и значительно более сложная идея, чем при прогнозном поиске. Если в поисковом прогнозе основу исследования составляет экстраполяция в будущее динамического ряда данных, закономерности развития которых в прошлом и настоящем известны, то в нормативном – это оптимизация (выбор наилучшего из возможных) значений этих данных по критериям, заранее заданным средствами целеполагания.

Нормативное прогностическое исследование начинается с целеполагания. Цель может быть поставлена двумя способами:

· абстрагируясь от ограничений прогнозного фона;

· в соответствии с этими ограничениями.

Это две идущие в одном направлении, но не тождественные друг другу цели. В каждом случае требуется особый методологический подход.

Технически он реализуется путем так называемой реверсивной экстраполяции – от будущего (времени упреждения прогноза) к настоящему, т.е. посредством трендового моделирования особого рода, специально рассчитанного на разработку нормативных прогнозов. Его подкрепляют моделированием – матричным, сценарным, сетевым, операционным и пр., морфологическим анализом, опросом экспертов и т.д.

Их выполняют методом нормативного моделирования. При этом необходимо иметь в виду, что проведение каждого эвентуального мероприятия тесно связано с разного рода нормами: техническими, экономическими, социальными, правовыми и т.д., т.е. норма – своего рода цель, отличная от цели-идеала и цели-оптимума, но органически входящая в процесс целеполагания. Любое стремление соблюсти какую-либо норму, приблизиться к ней, не нарушить ее – это разновидность стремлений достичь определенной цели. При этом существенную роль играют нормативы как ориентиры, регулирующие не только целеполагание, но и направленность прогнозных нормативных разработок.