Методический

материал

по

составлению кластеров

Одна из причин снижения учебной мотивации – неумение

учащихся работать с большим объемом информации, которую необходимо освоить,

выделить главное, систематизировать и определенным образом представить.

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, сплошной и не сплошной

(графики, таблицы, диаграммы, схемы) работа с которым позволяет добиваться

оптимального результата. Работа по развитию и совершенствованию умений работать

с информацией, представленной в устной и письменной форме, может и должна

строиться на уроке при работе с текстом.

С помощью графических схем можно обобщить и систематизировать учебный

материал, графика помогает наглядно и понятно представить логику

изложения учебного материала. Визуальное и наглядное представление информации

запоминается лучше, чем обыкновенная информация.

Данная работа позволяет развивать у ребят помимо умения работы с текстом,

следующие умения:

выделять ключевые

слова;

систематизировать

необходимую информацию;

анализировать, сравнивать

и обобщать информацию;

развивать

монологическую речь.

Задача педагога- оказать помощь учащимся в развитии навыка преобразования

информации из одной знаковой системы в другую (превращение сложной, объёмной

информации в более компактную и визуально удобную)

Конечный результат деятельности учеников – адекватное восстановление

первоначального текста при выполнении самостоятельной работы.

Существуют различные приемы представления информации из

сплошного текста в не сплошной текст с помощью

схемно-знаковых моделей .

Прием

«Кластеры»

Прием «Кластер»

(«гроздь») подразумевает выделение смысловых единиц темы и графическое их

оформление в определенном порядке в виде грозди. «Грозди» — графический прием

систематизации материала. Правила их составления очень просты. Рисуется модель

Солнечной системы: звезда, планеты и их спутники. Звезда в центре — это наша

тема, вокруг нее планеты — крупные смысловые единицы. Соединяем их прямой

линией со звездой. У каждой планеты – спутники.

Каковы этапы работы при составлении кластера?

1 этап — посередине чистого листа пишется ключевое

слово или словосочетание, которое является «сердцем» идеи, темы.

2 этап — учащиеся записывает все то, что вспомнилось

им по поводу данной темы. В результате вокруг «разбрасываются» слова или

словосочетания, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы

(модель «хаос»).

3 этап — осуществляется систематизация. Хаотичные записи

объединяются в группы, в зависимости от того, какую сторону содержания отражает

то или иное записанное понятие, факт (модель «планета и ее спутники»).

4 этап — по мере записи появившиеся слова соединяются

прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь

тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге

получается структура, которая графически отображает наши размышления,

определяет информационное поле данной темы.

В работе над кластерами необходимо

соблюдать следующие правила:

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и

интуиции.

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее

определенному плану.

Предметная область не ограничена,

использование кластеров возможно при изучении самых разнообразных тем.

Способы работы

учащихся с кластерами:

— Составление

нового кластера.

— Составление

краткого рассказа по готовому кластеру с использованием слов, входящих в

состав кластера.

— Коррекция и

совершенствование готового кластера.

— Анализ и

завершение неполного кластера:

— без

указания главного термина, с которого начинается кластер, и определение этого

главного термина;

— без

указания одного или нескольких терминов кластера и определение этих терминов.

Формы работы с

кластерами

—

Самостоятельно при выполнении домашней работы

—

Самостоятельно на практическом занятии

— В составе малой

группы с последующим конкурсом на лучший кластер, составленный по заданному

преподавателем главному термину

— В составе

учебной группы при участии преподавателя, выступающего в качестве ведущего,

помогающего группе составить кластер

— При выполнении

контрольного задания на составление кластера, написание рассказа по кластеру или

определение термина (терминов) неполного кластера.

Преимущества

использования кластера:

Кластер,

созданный руками учащихся, даёт возможность преподавателю отслеживать понимание

учащимися темы.

Для самих учащихся

это возможность обобщить и структурировать предметный материал и увидеть связи

между идеями и понятиями

Кластер –

это отражение нелинейности мышления, он тесно связана с тем, как работает

наш мозг. (Особенно у современных детей с «клиповым сознанием»)

Работа с кластером

— письменная деятельности. Побуждает писать тех учащихся, кто этого не любит.

Кластер даёт

возможность не только писать, но и рисовать, хотя бы до появления новых идей.

В групповой работе

кластер служит неким каркасом для идей группы, что даёт возможность учащимся

приобщиться к ассоциациям и взаимосвязям, которые каждый из них создаёт.

Рождается групповой опыт, дающий доступ к дополнительной информации.

Кластер создаётся

в определённый временной отрезок, так воспитывается чувство времени, с одной

стороны, с другой — свободное индивидуальное распределение времени каждого при

работе над кластером.

Памятка

по составлению кластера.

Кластер – прием систематизации материала в виде схемы (рисунка), когда

выделяются смысловые единицы текста.

Кластер помогает конкретизировать тему, образ, помогает

развитию речи, мышления, воображения.

Для создания кластера нужно:

1)

Ознакомиться с текстом;

2) Составить

кластерную схему, используя родо-видовые и видо-видовые связи между понятиями.

Слова, имеющие видо-видовые отношения, должны быть закрашены одинаковым цветом.

3)

Посередине листа записать ключевое слово или предложение,

которое является главным для раскрытия темы, идеи;

4) Вокруг

этого слова пишутся слова или предложения, выражающие суть идеи, факты,

образы, подходящие для данной темы;

5)

Затем по мере записи все слова соединяются с ключевым словом. У

каждого слова- спутника тоже могут появиться свои слова- спутники.

6) Схема

кластера должна быть аккуратной. Во время работы можно использовать

словари, энциклопедии, интернет.

7) В

итоге появляется запись- структура, которая отражает размышления.

1. Составьте кластер на тему

«Российская цивилизационно-культурная идентичность». №1.

Кластер на тему «Российская

гражданская идентичность». №2

№3

4. Составьте кластер на тему

«Российская цивилизационно-культурная идентичность».

Предложите несколько тем

экскурсионно-образовательных маршрутов, способствующих формированию

этно-культурной (религиозно-культурной) идентичности школьников с тенденцией на

формирование российской гражданской идентичности.

В комплексе задач, которые призвана

решать школа, в вопросе формирования этнокультурой идентичности можно

выделить две тесно взаимосвязанных стороны. Первая — это создание

организационно-содержательных и педагогических условий для эффективного

формирования этнокультурой идентичности рамках изучения

общеобразовательных предметов учебного плана и в процессе внеклассной и

внешкольной работы. Вторая сторона представлена созданием благоприятного

психологического микроклимата в школьном коллективе, благоприятных

взаимоотношений между всеми субъектами образовательного процесса, который

создаётся в ходе совместной деятельности и оказывает непосредственное влияние

на окружающий социум. На наш взгляд, важно при создании определенных нами

условий, использовать в педагогической деятельности адекватные формы, методы и

средства образования.

Из опыта работы

В рамках спецкурса «Культура народов

Поволжья » учащимся предоставлялась возможность не только слушать

преподавателя, но и самим участвовать в организации и проведении занятий.

Аудиторные занятия проводятся в различных формах: урок — лекция, урок —

дискуссия, урок -беседа, урок — аукцион, урок — драматизация и т.д.

Использование в учебном процессе подобных форм способствует более полному

раскрытию ученика как личности и в то же время позволяет глубже проникнуть в

составляющие культуры того или иного этноса.

Наряду с аудиторными занятиями данной

программой предусмотрен ряд внеклассных мероприятий. К ним можно отнести

экскурсии, направленные на знакомство с экспозициями Сурского краеведческого

музея им.; конкурсы по различной тематике, например:«Традиции и обряды моего

народа», где старшеклассникам предоставляется возможность самим представить

свою национальность, показать ее отличие от других этносов.«Праздник

национальной кухни», на котором каждый желающий может не только попробовать

блюда национальной кухни, но и научиться их готовить.«Вечер народной песни»,

когда старшеклассники сначала внутри своего класса, а затем и в других сами

организовывают и проводят вечера, посвященные народным песням. На таких

мероприятиях слушаются музыкальные произведения народных исполнителей. Учащиеся

также сами исполняют произведения народного фольклора.

Выставка игрушек народов

Поволжья.Учащиеся сами под руководством учителей труда или дома с родителями

мастерят народные игрушки, шьют и одевают кукол в национальные костюмы.

Выставка рисунков и сочинений на тему

«Мы против межнациональных конфликтов». Такая форма работы позволяет школьникам

словом и кистью передать свои чувства и отношение к межнациональным конфликтам,

передать своё видение путей их преодоления.

Создание генеалогического древа. Эта

акция позволяет по-новому взглянуть на родословную собственной семьи, узнать

новые сведения о своих предках.

Кроме вышеперечисленных методов

программой данного спецкурса предусмотрены встречи с представителями

национальных общин, что позволяет старшеклассникам получить более полное

представление об этнических общинах в городе, крае.

Программа спецкурса включает в себя

возможности использования всемирной информационной сети Интернета. Учащиеся под

руководством преподавателя собирали материал, освещающий вопросы культурных

особенностей различных этносов проживающих на территории Ульяновской области..

Как показало проведенное нами

исследование, занятия в рамках спецкурса способствовали формированию у

старшеклассников теоретических знаний в области этнологии, этнопедагогики,

этнопсихологии, конфликтологии, стремлению к тому, чтобы быть частью культуры

своего народа, своей страны, развивать и передавать ее последующим поколениям.

Работа в ходе эксперимента строилась

таким образом, чтобы старшеклассники могли реализовать полученные знания во

взаимодействии с учащимися младших и средних классов. Так, они привлекались к

проведению бесед, тематических занятий, к индивидуальной работе с учащимися, к

организации, подготовке и проведению этнокультурных мероприятий. Выполняя

функции посредников, они реализовывали идеи толерантности. Также они стали

проводниками идей толерантности. Полученные ими знания и навыки эффективного

межэтнического взаимодействия способствовали эффективной работе «Совет

старшеклассников» из числа старшеклассников, который позволил школьникам

самостоятельно решать многие доступные проблемы.

Кроме того, к участию в мероприятиях

стали привлекаться учащиеся других классов, родители и преподаватели других

образовательных предметов: литературы, ИЗО, музыки, технологии.. Создание

атмосферы сотрудничества в совместной работе способствовало развитию у учащихся

таких качеств, как терпимость, умение работать в коллективе, взаимопонимание,

умение слушать других и т.д.

Внеклассная и внеучебная деятельность

учащихся даёт им тот социальный опыт, который соответствует основным

общественным ценностям, готовит учащихся к жизни в этом обществе,

трансформирует многое из того, что идёт из окружающей среды и способствует

усвоению этого опыта.

Исследование, проведённое нами,

показало, что эффективной формой формирования этнокультурой идентичности

старшеклассников является музейная деятельность. Создание школьного музея

позволило вынести широкое образование школьников в области этнологии за рамки

регламентированных учебных программ. Музей выполнял следующие функции:

пополнение фондов, систематизация подлинников, сохранение подлинников;

демонстрация экспонатов. Кроме перечисленных четырёх функций, музей выполнял

еще одну, не менее важную — это особая форма дополнительного образования,

развивающая кругозор учащихся и побуждающая их к сотворчеству, активности,

самодеятельности. Данные качества развиваются у них в процессе сбора,

исследования, обработки, оформления и пропаганде экспонатов музея. Учащиеся

старших классов активно занимаются экскурсионно-просветительской работой. Они

проводят экскурсии по музею для учащихся, родителей, гостей школы, оказывают

содействие учителям в использовании музейных материалов в учебном процессе.

Большой интерес вызывали экскурсии по теме: «Особенности национального костюма

народов Поволжья проживающих на территории Ульяновской области», «Особенности

быта русского народа в 19веке», «Национальные игрушки», « Святые места нашего

поселка. Никольская гора».

Таким образом, выпускник школы,

независимо то его национальной принадлежности должен стать субъектом

деятельности- созидателем материальных и духовных благ: человеком, проявляющем

заботу об окружающих людях, живой природе, собственном Я(кто я есть в этом

мире).

5. Какие темы по отечественной

истории до XVIII века наиболее полно раскрывают воспитательный потенциал и

сущность понятия «российская гражданская идентичность»? №1.Культура русских

земель в XII — XIII веках.(6класс)

№2.Москва-центр борьбы сордынским

владычеством. Куликовская битва.(6класс)

№3.Церковь и государство в

концеXV-начале XVI века..(6класс)

№4. Окончание Смутного

времени.(7класс).

№5.Народные движения XVII века.

6. Составьте развёрнутый план

выступления на методическом объединении учителей истории на тему о влиянии

политики европеизации Петра I на процесс разложения традиционных форм

идентичности россиян.

План

I.Гражданственная идентичность и

политика европеизация в преобразованиях ПетраI.

1)Нововведение в политической,

социально-экономической системе российского общества нач. 18 века.

2)Реорганизация армии и флота

а) анализ военных поражений;

б) оценка военных побед.

3.Культура и нравы петровской

эпохи.

а) повседневная жизнь и быт

правящей элиты основной массы населения;

б) просвещение и научные знания;

в) развитие искусства;

г) Санкт-Петербург — новая столица.

II. Процесс разложения традиционных

форум идентичности россиян.

1.Показать как в различных

источники рассматривается разложения традиционных форум идентичности россиян в

социально- культурной области.

III .Соотношениегражданственной

идентичности в европеизации и традиционализма в преобразованиях ПетраI.

7. Составьте развёрнутый план

выступления на методическом объединении учителей начальной школы, преподающих

историко-обществоведческий блок курса «Окружающий мир», в котором раскрывалось

бы понятие «идентичность».

I. Понятие гражданская

идентичность личности.

1. Гражданская идентичность –

функции, содержание и структура.

2. Комплекс программ по

формированию гражданской идентичности личности в системе начального общего

образования.

I I. Гражданский патриотизм.

1.С чего начинается

Родина – формирование гражданского патриотизма.

2.Формирование

гражданской идентичности личности учащихся начальной школы.

3.Роль курса

«Окружающий мир» в

формировании гражданской идентичности личности младших

школьников.

4.Роль гражданской

активности и школьного самоуправления в формировании гражданской идентичности

личности учащихся младших классов.

8.

№1.Внешняя политика Екатерины

Второй(урок-лекция)

№2.История Крыма в истории России.

(урок-рассуждение)

№3.Крым сегодня(урок-презентация)

Современная жизнь вносит большие коррективы в

сферу образования. История – не исключение. В

связи с модернизацией Российского образования

образовательные учреждения переходят к новым

стандартам, новым программам, новым учебникам.

Требования меняются и к уроку, и к личности

учителя, его педагогической деятельности. В

учебный процесс включается возможность

личностного роста ребенка, развитие его

индивидуальности, раскрытие творческих

способностей.

Требования при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по истории

таковы, что обучающиеся должны владеть большим

объемом исторической информации, уметь

выстраивать исторические вертикали, знать

историографию, уметь анализировать исторические

документы, формировать свое отношение к

историческим событиям.

Задача учителя – не только обеспечить усвоение

обучающимися знаний по предмету, но и развивать

критическое мышление, которое дает возможность

развития индивидуальных способностей, роста

ребенка, саморазвития и самовыражения.

Методов, форм, приемов работы существует

огромное количество. Учитель сам решает, какие

более эффективные, и как он их будет применять.

Здесь многое зависит от особенностей того или

иного класса.

Я хочу остановиться на использовании некоторых

общеизвестных приемов развития критического

мышления на уроках истории.

Работа с текстом на уроках истории занимает

одно из ведущих мест. В своей работе я использую

различные традиционные методические приемы:

развернутые планы, объяснительное чтение, беседы

по тексту, логические и опорные конспекты и др. Но

в настоящее время, задача учителя – изменить

привычный статус учебника как основного

источника знаний, информация в котором не

подвергается сомнению, научить ребенка

критическому мышлению при работе с авторскими

текстами учебника.

«Критическое мышление» – не от слова

«критика». В настоящее время существуют

различные определения этого понятия. Все они

сводятся к тому, что критическое мышление – это

оценочное, рефлексивное, открытое мышление,

которое не принимает канонов, развивается путем

наложения новой информации на личный жизненный

опыт.

Наряду с традиционными приемами прочтения и

логической обработки текста, я знакомлю

обучающихся с приемом представления информации

в кластерах.

Cluster (англ.) – кисть, пучок, гроздь, а также

скопление, концентрация. В учебной деятельности

кластерами называют графический способ

организации материала.

Как же готовится кластер?

1. Нужно прочитать текс учебника и выделить

большие и малые смысловые единицы. (Если

возникают проблемы, помочь ученикам выделить эти

смысловые единицы. Например, это могут быть

ключевые слова и фразы, вопросы)

2. Взять лист бумаги и в прямоугольниках

записать принятые названия.

3. Вокруг каждой рамки в кружках кратко записать

сведения, соответствующие смысловым блокам

(«веточки»).

4. Попробовать установить связи между

отдельными блоками и соединить их стрелками.

5. Обсудить в группе свои результаты (можно

воспользоваться дополнительными источниками) и

дополнить кластеры новыми «веточками» –

сведениями, которых нет в учебнике.

6. Если необходимо остановиться на каком-либо

смысловом блоке, надо сделать эту «веточку» ярче,

можно выделить цветом.

В результате, кластер позволяет ученикам

проявить индивидуальные способности в

осмыслении учебной информации, выделить главное,

подвести ребенка к собственному выводу, дает

возможность ребенку самостоятельно найти и

поработать с дополнительным материалом.

(Например, изучая тему «Великая Северная война»,

одна из «веточек» – «Устав морской». В учебнике о

нем, кроме названия, ничего не сказано. Ребята

дополнительно изучили этот вопрос (узнали о

«детище Петра I», итоговый документ включал в

себя 5 томов) и дополнили «веточку» датой

принятия). И таких примеров может быть огромное

множество.

Современные приемы работы с учебной

информацией дают возможность перейти от

механического, а иногда и бездумного усвоения

учебного текста, к критическому осмыслению.

Применение кластера имеет следующие

достоинства:

— он позволяет охватить большой объем

информации;

— вовлекает всех участников коллектива в

обучающий процесс, им это интересно;

— учит детей систематизировать не только

учебный материал, но и свои оценочные суждения,

учит ребят вырабатывать и высказывать свое

мнение, сформированное на основании наблюдений,

опыта и новых полученных знаний;

— ученики активны и открыты, потому что у них не

возникает страха ошибиться, высказывая свое

мнение.

Мы живем в России и историю своей страны должны

знать. Завершить мне бы хотелось словами

российского историка В.О. Ключевского: «Без

знания истории мы должны признать себя

случайными, не знающими, как и зачем мы пришли в

мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны

стремиться».

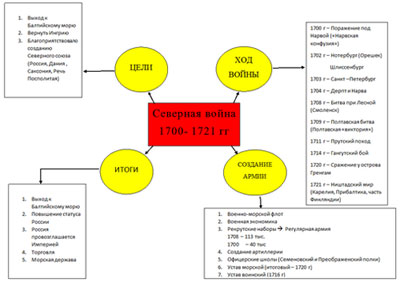

Я хочу привести один из примеров кластера,

составленного при изучении темы «Северная

война»:

Кластер

Кластер как один из методов критического мышления

Современная система образования ориентирована на формирование у учеников самостоятельного мышления. Критическое мышление является педагогической технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся. Кластер — один из его методов (приемов).

К особенностям критического мышления относят наличие трех стадий:

- вызов,

- осмысление,

- рефлексия.

На первом этапе происходит активизация, вовлечение всех участников коллектива в процесс. Целью является воспроизведение уже имеющихся знаний по данной теме, формирование ассоциативного ряда и постановка вопросов, на которые хочется найти ответы. На фазе осмысления организуется работа с информацией: чтение текста, обдумывание и анализ полученных фактов. На стадии рефлексии полученные знания перерабатываются в результате творческой деятельности и делаются выводы.

Прием кластера может применяться на любой из стадий.

- На этапе вызова дети высказывают и фиксируют все имеющиеся знания по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования познавательной деятельности школьников, мотивации к размышлению до начала изучения темы.

- На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать учебный материал.

- На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию систематизирования полученных знаний.

Возможно применение кластера на протяжении всего урока, в виде общей стратегии занятия, на всех его стадиях. Так, в самом начале дети фиксируют всю информацию, которой они владеют. Постепенно, в ходе урока, в схему добавляются новые данные. Желательно выделять их другим цветом. Данный прием развивает умение предполагать и прогнозировать, дополнять и анализировать, выделяя основное.

Основные принципы составления кластера

Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, содержащихся в изучаемом материале.

Правила оформления кластера на уроке

В зависимости от способа организации урока, кластер может быть оформлен на доске, на отдельном листе или в тетради у каждого ученика при выполнении индивидуального задания. Составляя кластер, желательно использовать разноцветные мелки, карандаши, ручки, фломастеры. Это позволит выделить некоторые определенные моменты и нагляднее отобразить общую картину, упрощая процесс систематизации всей информации.

Рекомендации по составлению кластера

Существует несколько рекомендаций по составлению кластера. При его создании не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. Учащиеся могут смело дать волю воображению и интуиции, продолжая работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не стоит бояться значительного количества смысловых единиц, нужно попытаться составить как можно больше связей между ними. В процессе анализа все систематизируется и станет на свои места.

Применение метода кластер

Метод кластера может применяться практически на всех уроках, при изучении самых разных тем.

Форма работы при использовании данного метода может быть абсолютно любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Она определяется в зависимости от поставленных целей и задач, возможностей учителя и коллектива. Допустимо перетекание одной формы в другую. Например, на стадии вызова, это будет индивидуальная работа, где каждый учащийся создает в тетради собственный кластер. По мере поступления новых знаний, в качестве совместного обсуждения пройденного материала, на базе персональных рисунков и с учетом полученных на уроке знаний, составляется общая графическая схема. Кластер может быть использован как способ организации работы на уроке, и в качестве домашнего задания. В последнем случае важно наличие у учащихся определенного опыта в его составлении.

Пример

В качестве примера приведем составление кластера на уроке обществознания при изучении темы «Монархия». В самом начале работы учащиеся высказывают все имеющиеся у них знания по данному вопросу, предположения и ассоциации. Например: форма правления, власть, глава государства, царь, монарх, единовластие. Учитель фиксирует их на доске. Далее следует чтение параграфа из учебника. В ходе ознакомления с материалом (или по результату прочтения), схема дополняется новыми фактами. Учитель дописывает их, используя цветной мел. Итогом урока должен стать анализ полученной картины, с обсуждением верности или неверности первоначальных суждений и обобщением полученной информации.

Достоинства и результаты применения приема

Применение кластера имеет следующие достоинства:

- он позволяет охватить большой объем информации;

- вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно;

- дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, высказать неверное суждение.

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения:

- умение ставить вопросы;

- выделять главное;

- устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения;

- переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом;

- сравнивать и анализировать;

- проводить аналогии.

Что дает применение метода кластера на уроках детям? Прием кластера развивает системное мышление, учит детей систематизировать не только учебный материал, но и свои оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое мнение, сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных знаний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, способности к творческой переработке информации.

Выводы. Уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дарят им ощущение творческой свободы.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Выступление на ШМО

Использование кластер-технологии на уроках

истории и обществознания

Введение

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не умения, как таковые, а способность пользоваться приобретенным; не объем информации, а умение получать ее и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. Включение в учебный процесс работы по технологии развития критического мышления и дает возможность личностного роста ребенка, развития его индивидуальности.

Я хочу поделиться своими наработками использования некоторых общеизвестных приёмов развития критического мышления на уроках истории и обществознания, которыми пользуюсь.

Глава I. Что такое критическое осмысление учебного текста и в чем его особенности

В своем исследовании я хочу поговорить о работе с основным текстом учебника истории. В традиционной модели методики преподавания данный вид работы занимает ведущее место, потому что несет всю информационную нагрузку и подчиняет себе все основные компоненты учебника. Поскольку основной текст в учебнике играет главную роль, то методические приемы, как и много лет назад, так и в современной методике связаны главным образом с ним. В частности и студентам педагогических вузов, и начинающим учителям, и опытным педагогам рекомендуют на уроках истории использовать объяснительное чтение, развернутые планы, беседы по тексту учебника и т.д.

Многие современные авторы учебных пособий расширили традиционное представление о роли учебного текста в изучении истории . Предлагалось развить познавательную деятельность в работе с учебным тестом при помощи картинных, тезисных, смысловых и стереотипных планов. Это помогало поднять познавательную деятельность учащихся на преобразующий и творческий уровни. В то же время не ставилась задача принципиальным образом изменить привычный статус учебной книги как основного источника знаний и средства развития логических умений, не подвергалась сомнению изложенная в учебнике информация, не было стремления научить учеников критическому мышлению при работе с авторским текстом учебника.

Между тем в условиях современного образования, в условиях внедрения стандартов II поколения, которые предполагают различные источники исторической информации, вариативные образовательные программы и учебники, открытый и противоречивый поток сведений, интерес к человеку в истории, необходимо развивать критическое мышление личности. Это на сегодняшний день выступает на первый план как результат и цель исторического образования личности.

Критическое мышление — это вовсе не критика текста как целенаправленный поиск недостатков в предмете исследования. Критическое мышление – это один из способов интеллектуальной деятельности человека, характеризующий следующими умениями:

- Определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам;

- Выявлять предвзятые отношения, мнения и суждения;

- Уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от личного мнения или предположения;

- Подвергать сомнению логическую непоследовательность устной и письменной речи;

- Определять суть проблемы и альтернативные пути ее творческого решения;

- Отделять главное от существенного в тексте или в речи и уметь акцентироваться на первом;

- Выявлять эмоционально окрашенные слова, которые могут вызвать конфликт или «подлить масла в огонь»;

- Понимать, что простые и чрезмерные обобщения, стереотипные слова, клише, штампы, неподтвержденные предположения не всегда точны и могут вести к формированию стереотипов;

- Понимать, что слова «все», «никто», «всегда», «постоянно» и обобщенные предложения ведут к неправильным представлениям;

- Находить наличие пропагандистских слов в любом предложении или высказывании;

- Уметь делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки отражает текст или говорящий человек;

- Избегать категоричности в утверждениях;

- Быть честным в своих рассуждениях;

Очевидно, что основные приемы работы с текстом, практикующиеся в современной школе, не направлены на формирование умений, составляющих суть критического мышления. Наряду с традиционными приемами прочтения и логической обработки текста, необходимо ознакомить учащихся с иными способами работы с источниками. Например, с приемом представления информации в кластерах.

Глава II. Работа в кластерах

Cluster (англ.) – кисть, пучок, гроздь; а также скопление, концентрация. В учебной деятельности кластерами называют графический способ организации материала. На первый взгляд может показаться, что под новым иностранным словом может скрываться уже хорошо знакомые нам приемы составления логических схем или опорных конспектов по тексту учебника. Однако это не так.

Давайте вспомним, как мы составляем на уроках опорный конспект. Ученик и учитель совершает следующие операции:

- читает текст, предназначенный для обработки на уроке;

- при чтении этого текста помечает или выделяет узловые положения, факты, события и т.д., требующие особого внимания;

- разрабатывает или подбирает уже готовые условные обозначения к каждому важному положению текста;

- наносит эти обозначения карандашом на лист чистой бумаги, используя тушь или высококачественные фломастеры;

В принципе возможны и другие методы изготовления опорных конспектов, но они не меняю их сущности – сжато словесно-графически представить необходимую информацию, служить ориентиром, опорой для приобретения и усвоения учащимися определенных знаний.

Теперь посмотрим, как готовится кластер

Выделяем центр – это наша тема, от неё отходят лучи – крупные смысловые единицы, а от них соответствующие термины, понятия. Многие учителя сравнивают этот приём с моделью солнечной системы.Система кластеров охватывает большее количество информации, чем учащиеся получают при обычной письменной работе.

При подготовке кластера работа с учебником развивается по такому плану:

- прочесть текст учебника и выделить в нем большие и малые смысловые единицы;

- после обсуждения и уточнения формулировок смысловых блоков на листе бумаги в прямоугольных рамках записать принятые названия;

- на основе текста учебника вокруг каждой рамки в кружках (это «веточки» кластера) кратко вписать сведения, соответствующие смысловым блокам);

- попытаться установить связи между отдельными блоками и /или «веточками» кластера и соединить их стрелками;

- на основе других источников или после обсуждения в группе дополнить кластеры новыми «веточками» — сведениями, отсутствующими в учебнике, но необходимыми для представления данной проблемы..

При подготовке первого кластера ученик,

- прочитал текст учебника,

- по-своему переосмыслил содержание параграфа,

- выделил смысловые единицы учебной информации, причем не повторил предложенные в учебнике разбивки на подпункты,

- в информационные блоки внес сведения из дополнительного текста,

- стрелками обозначил связи между «веточками», относящихся к разным «гроздям».

Таким образом, если опорный конспект ориентирован на максимально полное графическое отображение информации, не нарушающие логику авторов учебника, то кластер позволяет ученикам проявить индивидуальные особенности в восприятии и осмыслении учебной информации, отделить в ней главное от второстепенного, изменить логику представления проблемы, подвести ребенка к собственному выводу, вытекающему из собственной «раскладки» исторического сюжета.

Глава III. Некоторые методические рекомендации по работе с кластерами

Советы по работе с «гроздьями»:

1. Оцените текст, с которым будете работать. Нужна ли в данном случае разбивка на «грозди»? Можно ли выделить в тексте большие и малые смысловые единицы?

2. Помогите ученику, если у него возникли сомнения, выделить эти смысловые единицы. Это могут быть вопросы или ключевые слова или фразы.

3. Озвучьте «грозди». Пусть ученики сделают презентацию своих записей.

4. Попросите установить связи между «веточками» вашей «грозди» и объяснить возникшие связи.

5. Если вы хотите остановиться на каком-либо смысловом блоке, попросите сделать эту «веточку» ярче.

В младших и средних классах работа над кластером является одним из компонентов комбинированного урока и частью домашнего задания. В начале следующего занятия школьники в парах знакомятся с работами друг друга, по очереди озвучиваю отдельные «гроздья», отвечают на уточняющие вопросы одноклассника-эксперта. В результате каждый ученик может продемонстрировать не только знания новой темы, но и умения:

1) ясно и доходчиво объяснять новый материал;

2) представлять его под иным, чем в учебнике, углом зрения;

3) сформулировать собственные выводы и оценочные суждения;

4) вести диалог;

5) слушать другого;

6) корректно обсуждать спорные идеи;

7) уважительно относиться к иной точке зрения.

Все эти умения составляют основу критического мышления и носят методологический характер.

По заранее установленным критериям школьники оценивают работы друг друга. В качестве примерных ориентиров оценивания ответа ученика по кластеру могут быть предложены следующие требования:

- полный ответ, сосредоточенный на главном в данной теме;

- понятное изложение вопроса;

- соответствующие выводы по излагаемой проблеме;

- аккуратность и четкость оформления кластера;

- содержательные ответы на дополнительные вопросы;

- другие достоинства ответа.

Методическими условиями представления учебной информации в кластерах являются, в частности, такие обстоятельства:

- описательный или объяснительный стиль основного текста, представляющий факт-явление или факт-процесс. О «панорамном» характере параграфов красноречиво говорят их названия. Например: «Предпосылки зарождения государства у восточных славян», «Русское общество в XI веке», «Культура и быт XIV – начала XVI веков» и т.п. Кластер позволяет школьникам выделить узловые моменты темы, разделить информационный текст на основной и дополнительный, сосредоточиться на главном и использовать частные примеры в качестве иллюстраций, доказательств и т.п.;

- оценочный или обобщающий вывод, вынесенный в название параграфа в качестве исходного пункта рассуждений авторов учебника об историческом факте («Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром», «Распад государства Русь», «Собирание русских земель во второй половине XIV века» и т.п.) Кластер помогает школьникам осознать смысл заявленного авторами учебника обобщения; проследить логику обоснования своего вывода; оценить полноту и обоснованность приведенного в учебнике доказательства; найти дополнительные факты, подтверждающие или опровергающие вывода авторов учебника.

- многоплановость развития исторического сюжета, сложность и разнообразие связей, объединяющих на первый взгляд совершенно разные аспекты прошлого и исторических деятелей (например, «Русь между Востоком и Западом»). Кластер помогает ученикам осознать актуальность и структуру изучаемой темы; выделить главные направления исследования учебной проблемы; отделить главную информацию от второстепенной; сосредоточиться на существенном; проследить развитие разновекторных тенденций; наметить альтернативные выходы из складывающейся исторической ситуации.[8]

Заключение

Как мы убедились, современные приемы работы с учебной информацией прочно основываются на опыт своих предшественников, дополняя его и даже преобразуя. От механического, а порой даже и бездумного усвоения учебного текста необходимо перейти к его критическому осмыслению. Способы познавательной деятельности школьников, направленные на историко-логический анализ представленной информации (планы, логические схемы, таблицы), постепенно дополняются методическими приемами и средствами, дополняющими не только содержание, но и критерии его отбора, и принципы изложения. Современные приемы работы с текстом учебника истории открывают широкие перспективы для развития познавательных способностей, обновления форм изучения истории.

Список используемой литературы

- С.И. Заир – бек, И.В. Муштавинская Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004 – 175с.

- Е.С. Полат Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. – М. Академия, 2003 – 272с.

- Н.Б. Кирилова Медиаобразование в эпоху социальной модернизации: Педагогика. – 2005 – №5 с.13-21.

Кластер как способ анализа учебного текста на уроках истории

Подготовила учитель истории и обществознания Яковенко Е.В.

Кластер как способ анализа учебного текста на уроках истории

Как готовить кластер?

При подготовке кластера работа с учебником развивается по такому плану:

- прочесть текст учебника и выделить в нем большие и малые смысловые единицы;

- после обсуждения и уточнения формулировок смысловых блоков на листе бумаги в прямоугольных рамках записать принятые названия;

- на основе текста учебника вокруг каждой рамки в кружках (это «веточки» кластера) кратко вписать сведения, соответствующие смысловым блокам);

- попытаться установить связи между отдельными блоками и /или «веточками» кластера и соединить их стрелками;

- на основе других источников или после обсуждения в группе дополнить кластеры новыми «веточками» — сведениями, отсутствующими в учебнике, но необходимыми для представления данной проблемы.

Цель : развитие познавательных способностей учащихся через современные приемы работы с текстом.

Направления педагогической деятельности:

— реализация системно — деятельностного подхода для развития активной учебно-познавательной деятельности учащихся;

— организация самостоятельной деятельности учащихся;

-формирование универсальных учебных действий.

Cluster (англ.) – кисть, пучок, гроздь; а также скопление, концентрация.

В учебной деятельности кластерами называют графический способ организации материала.

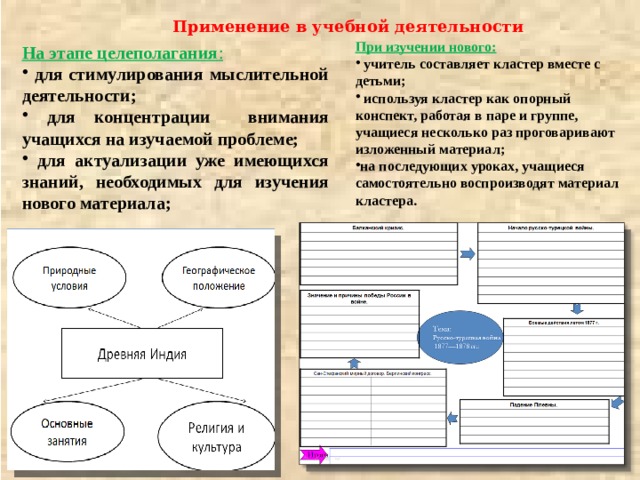

Применение в учебной деятельности

При изучении нового:

- учитель составляет кластер вместе с детьми;

- используя кластер как опорный конспект, работая в паре и группе, учащиеся несколько раз проговаривают изложенный материал;

- на последующих уроках, учащиеся самостоятельно воспроизводят материал кластера.

На этапе целеполагания :

- для стимулирования мыслительной деятельности;

- для концентрации внимания учащихся на изучаемой проблеме;

- для актуализации уже имеющихся знаний, необходимых для изучения нового материала;

—

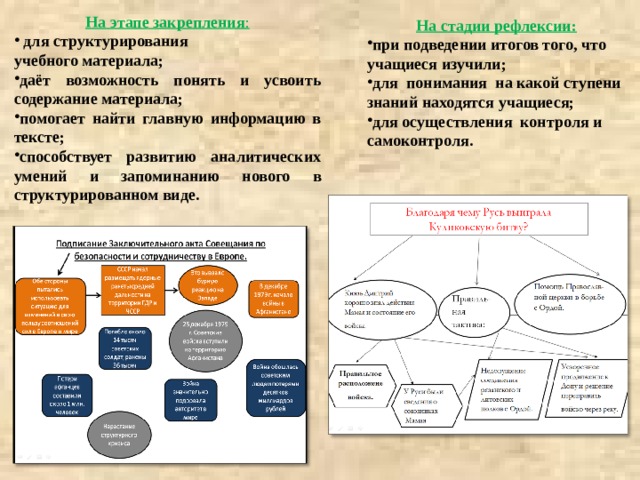

На этапе закрепления :

- для структурирования

учебного материала;

- даёт возможность понять и усвоить содержание материала;

- помогает найти главную информацию в тексте;

- способствует развитию аналитических умений и запоминанию нового в структурированном виде.

На стадии рефлексии:

- при подведении итогов того, что учащиеся изучили;

- для понимания на какой ступени знаний находятся учащиеся;

- для осуществления контроля и самоконтроля.

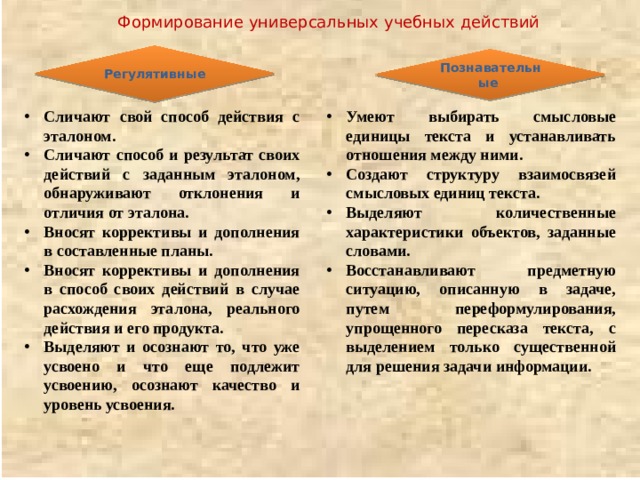

Формирование универсальных учебных действий

Регулятивные

Познавательные

.

- Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними.

- Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста.

- Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами.

- Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи информации.

- Сличают свой способ действия с эталоном.

- Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона.

- Вносят коррективы и дополнения в составленные планы.

- Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.

- Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения.

Формирование универсальных учебных действий

Личностные

Коммуникативные

.

- Чувство гордости за свою страну.

- Уважение истории, культурных и исторических памятников.

- Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности.

- Уважение и принятие других народов и мира.

- Межэтническая толерантность.

- Готовность к равноправному сотрудничеству.

- Уважение личности и ее достоинства.

- Доброжелательное отношение к окружающим.

- Нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им.

- Уважение ценностей семьи.

- Любовь к природе.

- Умеют слушать и слышать друг друга.

- С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

- Адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции.

- Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме.

- Интересуются чужим мнением и высказывают свое.

- Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

- Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной.

- Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции.

Спасибо за внимание!