Скукота — главный враг экскурсий. Если туристам скучно на экскурсии, то это для них зря потраченное время, а для экскурсовода — плохие отзывы. В этой статье разберем, как сделать экскурсию интересной с самого начала ее разработки. Простым языком я расскажу легкий способ, как составить и написать экскурсию, чтобы она была насыщена полезной, достоверной и эмоциональной информацией. Подскажу где брать мощные идеи, как работать с историческим материалом, зачем нужен портфель экскурсовода и нужно ли придумывать вымышленные истории, чтобы «добавить огоньку».

В ходе моего 8-ми летнего опыта экскурсовода, я замечал, что туристы мало что запоминают из экскурсии и порой жалуются на скукоту (особенно дети). Я много раз перерабатывал мои экскурсии и искал способ сделать их увлекательными, яркими и запоминающимися для любой категории экскурсантов (детей в том числе). Постепенно я разработал способ, который помогает мне составлять и писать новые экскурсии, которые вызывают максимальный положительный отклик у моих туристов. В этой статье поделюсь своими наблюдениями и методом.

Тема экскурсии или Что лучше приготовить туристам: винегрет или мясо по-французски?

Если вы думаете, что и так понятно про тему экскурсии, и зачем вообще об этом говорить, то вы ошибаетесь! Я был поражен, когда сделал для себя открытие, что многие гиды (даже с опытом) не имеют четкой темы своей экскурсии. Сейчас объясню, что я имею ввиду.

Красная нить или зачем вообще нужна тема экскурсии?

Тема экскурсии нужна, чтобы информация была структурирована в определенной логической последовательности. Четкая структура легко укладывается в голове самого экскурсовода, а также легче усваивается и запоминается туристами.

Начинать составлять новую экскурсию нужно с темы экскурсии. Важно, чтобы сам экскурсовод в первую очередь осознавал какую главную тему он собирается раскрыть в процессе экскурсии. Ведь тем может быть множество, и темы могут быть совершенно разные даже на одном и том же маршруте. Например: про искусство и литературу; про архитектуру, про быт, про кушанья, про заводы и фабрики, легенды и еще великое множество.

Но экскурсовод должен выбрать одну главную тему и сосредоточиться на этой выбранной теме, которая будет максимально интересна его туристам.

Почему это важно?

Я не раз замечал, как гиды способны рассказывать об одном и том же объекте совершенно разные вещи! Экскурсовод часто говорит о том, о чем ему самому рассказывать интереснее. Один углубляется в стили архитектуры, другой в любопытные истории, третий в легенды, четвертый в исторические реалии и т.д.

А поскольку на каждый памятник время ограничено, то туристы узнают только одну какую-то сторону “данной медали”. То есть, чтобы туристу увидеть “слона” в объеме, ему нужно взять три или четыре разных экскурсовода и пройти с каждым отдельно один и тот же маршрут!

Теперь понимаете, почему очень важно, чтобы сам экскурсовод осознавал какую тему (еще ее можно условно назвать идеей) он будет раскрывать на маршруте и освещать объекты в нужном ракурсе. Это настоящее мастерство! У гидов-любителей обычно конкретной темы или идеи нет. И в этом их ошибка.

Приведу конкретный пример. В моем старинном городе Коломне есть Кремль. Там много храмов, крепостные стены, башни, памятники известным людям, тематические музеи, старинные домики и др. Все эти достопримечательности разных веков, по разным причинам построены. Какую тему выбрать?

Обычно экскурсию условно называют: «Древний град Коломна» или «Жемчужина Подмосковья» и т.п. Красивые названия, но абстрактные. Тут можно любой город подставить: «Жемчужина России», «Древний град Суздаль (Кострома, Рязань и др.)».

Многие гиды просто идут по кругу и, что видят, о том и “поют”. Получается куча-мала, винегрет. Внимание слушателей прыгает в разные эпохи, связи никакой, и в голове остается полный хаос после такой экскурсии. Вроде экскурсия была, но туристы ничего не помнят!

Другой пример. Тот же маршрут, те же памятники. Тема экскурсии: «Коломна — вторая столица Подмосковья». У туристов сразу вопрос: «Почему?» Ходим, смотрим, изучаем, думаем вместе. Разбираемся. Сравниваем. В конце туристы осознают тему, их глаза разума открываются. Все памятники встают в стройный ряд под нужным углом зрения. «Спасибо, дорогой экскурсовод, вы перевернули наше представление о вашем скромном городишке!» — примерно такая реакция происходит.

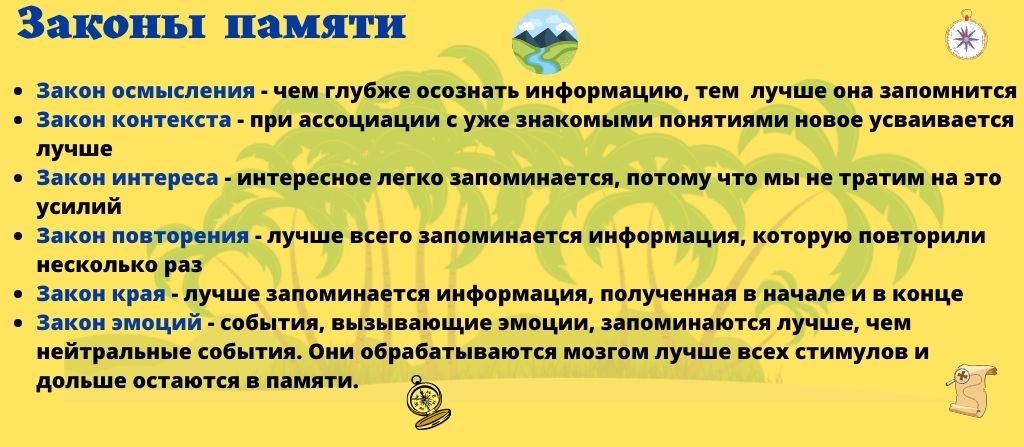

Наша память работает по определенным законам:

А теперь сами подумайте, какая экскурсия будет интереснее и запомнится лучше? При написании экскурсии обязательно держите перед собой эти «Законы памяти» и проверяйте ваш текст. Это типа чек-листа для проверки качества вашей экскурсии (да и вообще любого выступления).

Тема экскурсии — это связь, это “красная нить”, которая проходит через все объекты маршрута. Она объединяет все воедино и строит красивую экскурсию. Когда идея доходит до слушателей, осознается ими, то у экскурсантов возникает будто бы озарение! Все встает на свои места, они видят картину целиком. Значит тема раскрыта.

Теперь понятно, почему экскурсовод должен иметь и постоянно держать во внимании свою главную тему и методично ее раскрывать при написании текста экскурсии на всем ее протяжении?

Власть идей или Как найти тему для экскурсии

В основе выбора темы всегда лежит история. И здесь экскурсоводу нужно не просто почитать и “зазубрить” историю родного края. Нужно углубиться, подумать и суметь выделить из истории особенно сильные моменты, яркие отличия, важные идеи. А потом составлять маршрут в нужной логической последовательности. Если на маршруте каких-то памятников уже давно нет, то нужно распечатать старинные фотографии, схемы, карты, рисунки и т.д., чтобы дополнить недостающие звенья цепи.

Как только вы осознаете какую-то сильную идею в истории вашего города, то тема появится сама собой.

Тот же пример. Мой город — Коломна (Московская обл.). Обычно местные гиды называют свои экскурсии: “Древний град Коломна”, или “Жемчужина Подмосковья”. Согласитесь, очень расплывчатые названия. Неясно о чем будет речь. Так и происходит то, что я описал выше — исторический винегрет.

Я же написал экскурсию на тему: “Коломна — вторая столица Подмосковья”. Это моя генеральная тема, так как на протяжении нескольких веков Коломна действительно была второй столицей в княжестве Московском. И здесь были все атрибуты столичного города: дворцы князей и епископов, каменные соборы, мощная крепость и т.д. Важнейшая историческая роль города и его памятники связываются воедино и представляются туристам.

На всем протяжении маршрута я доказываю, что название экскурсии — это не просто “для красного словца”. Все истории, легенды и памятники, которые я рассказываю и показываю, так или иначе подчеркивают мою генеральную тему. Через них я постоянно напоминаю туристам о главной теме, и до туристов (постепенно) доходит моя идея. В конце экскурсанты должны осознать важность, величие вашего города также, как и сам гид.

Вместо рецепта «винегрет», я кормлю моих туристов экскурсиями по рецепту «мясо по-французски», за что они мне очень благодарны, так как уходят более сытыми!

Тогда вы справились с задачей. Поздравляю!

Как найти много экскурсионных тем и зачем их так много нужно

Обычно у экскурсоводов на вооружении два, три стандартных маршрута. Соответственно две, три темы (если они вообще есть).

Далеко не всегда туристы могут заранее выбрать экскурсовода, который бы раскрыл им ту тему, которая им самим ближе или сумел бы вовремя переключиться, подстраиваясь под интересы туристов.

Именно поэтому есть мнение (особенно у детей или молодежи), что экскурсии — это что-то очень скучное. На самом же деле: просто тема не совпала с уровнем восприятия туристов.

Для детей должны быть свои экскурсионные темы, для молодежи другие, для обывателей третьи, для ученых четвертые. Может быть и одна тема на всех, но тогда экскурсовод должен уметь “говорить на разных языках”, учитывая уровень восприятия слушателей.

Но в идеале, у хорошего экскурсовода должно быть на вооружении несколько тем даже для одного маршрута!

Множество разнообразных экскурсионных тем позволит гиду:

1) Создавать новые интересные экскурсии даже по старым избитым маршрутам.

2) Заходить с разных неожиданных сторон.

3) Создавать совершенно новые маршруты.

4) Привлекать на свои экскурсии максимальное количество туристов.

В государственных музеях обычно подход серьезный, научный, академический. Темы выбирает и разрабатывает по ним экскурсии научный совет. Потом текст дают экскурсоводу, и он не имеет права далеко уклоняться от него. Такие музейные экскурсии конечно заслуживают всяческого уважения.

Но туристы в большинстве не слишком образованы. У них много пробелов в знании истории и серьезные научные экскурсии для них часто скучны и непонятны.

Частные экскурсоводы более свободны в выборе экскурсионных тем. Если музейным экскурсоводам платит зарплату государство, то индивидуальным гидам платят туристы. Поэтому нам жизненно важно выбирать такие темы экскурсий, которые вызовут максимальный интерес, любопытство у туристов. Тогда они не только заплатят с удовольствием, но и друзьям порекомендуют.

Итак, как находить сильные, яркие темы:

- Нужно найти в истории родного края яркие, мощные, уникальные явления.

- Выделить эти явления в отдельный список. Озаглавить их. Это и будут ТЕМЫ экскурсий.

- Отобрать все памятники, объекты, которые относятся к каждой конкретной теме.

- Описать, как конкретно, именно к этой теме, данный памятник относится.

Такая структуризация позволит вам самим ярко и четко увидеть все сильные стороны вашего края, поможет быстрее составить и написать экскурсию наполненную глубоким смыслом. О сильных сторонах вашего края и нужно будет говорить. Обыденность и серость никого не интересует.

Если вы все правильно сделаете, то у вас получится набор остро заточенных инструментов. Вы точно будете знать для какого случая нужно достать тот или иной инструмент. Вы сами и ваши экскурсанты сразу поймут, что вы настоящий мастер рассказывать истории и факты.

Как правильно применять темы в экскурсиях, чтобы не провалить «миссию»

Здесь бывает обычно два варианта.

- Вы представляете список ваших экскурсий на разные темы, а экскурсанты сами выбирают, что им больше нравится.

- Экскурсанты хотят что-нибудь интересненькое, но точно не знают, чего именно.

В первом варианте проще. Сразу понятно, что экскурсанты более осознанны, знают, чего хотят.

Во втором варианте гиду нужно понять уровень знаний, интересы и т.д. Я обычно немного знакомлюсь с туристами, спрашиваю откуда они приехали и выбираю тему, которая им будет ближе и понятней. Обязательно учитываем, если есть дети.

Например, для обычных экскурсантов лучше всего подходит тема «Москва и Коломна – две столицы княжества Московского», для детей – «Тайны и легенды Коломенского Кремля», для технарей-ученых – «Уникальные памятники архитектуры Коломны», для верующих и мистиков – «Чудотворные святыни» или «Места Силы».

Еще раз обращу ваше внимание на важность обозначения и раскрытия конкретной темы! Экскурсанты видят ваш город через вас! Сфокусировав внимание на важной и понятной их разумению теме, экскурсовод вдохновит своих туристов на нечто великое и прекрасное, удовлетворит их любопытство, приятно шокирует, а, возможно, вообще перевернет их представление об истории.

Где брать материалы для составления экскурсии и как с ними работать, чтобы быстрее составить и написать экскурсию

Я думаю, что в наше время проблем с количеством информации нет. Есть очень много проблем с качеством информации. Понятно всем, что для экскурсии можно брать материалы в библиотеках, архивах, интернете. А вот, как правильно работать с этой информацией – это очень важно!

У экскурсоводов-любителей возникает сильное искушение почитать всякие интересные захватывающие статьи и истории в интернете. А вот научные серьезные исследования и работы изучать хочется далеко не всем. Скучновато там копаться и под экскурсию адаптировать.

Я тоже так сначала делал. Но потом меня стали ловить на ошибках мои экскурсанты, задавая вопросы и споря со мной. И вот тогда я стал обращаться к авторитетным научным источникам, чтобы убедиться в своей правоте. И мне часто становилось стыдно. Оказывается, в интернете очень много исторического бреда. Разные статьи даже противоречат друг другу. Много фантазеров на YouTube просто выдумывают исторические факты на ходу.

Да, никто не может знать всё! Но по своей узкой конкретной теме экскурсовод должен знать больше всех. Он должен знать наиболее точную информацию из реальных источников или от адекватных исследователей. Нужно также проверять информацию, чтобы в случае спора, экскурсовод мог легко сослаться на источник его знаний, а не на байку фантазера-блогера.

Но начинать все-таки надо с интернета!

Так намного быстрее. Там блогеры, журналисты уже наверняка нашли массу шокирующих идей для экскурсий. Это их работа. Берем эти идеи, проверяем их в качественных источниках, отбираем самые яркие и достоверные и пишем экскурсию. А ложные и полностью выдуманные идеи нам тоже пригодятся. Ведь теперь после проверки, вы легко сможете их опровергнуть и будете выглядеть еще более выгодно как специалист.

«Все наоборот» или Лучший подход к составлению экскурсии

по моему мнению, он такой:

1) Найти в интернете интересные, захватывающие истории, факты о вашем крае.

2) Проверить темы и идеи в источниках. (После отбора вы уже будете читать не все подряд, а источники именно по этим темам)

3) Написать простым (или литературным) языком по каждой интересной теме отдельную статью или экскурсию, опираясь на источники, а не на блогеров.

4) Спланировать маршрут по теме.

5) Напечатать необходимые фотографии, иллюстрации, карты, схемы и т.д.

Как выбрать удачную тему и маршрут, если вы начинающий экскурсовод

Если вы частный гид (особенно начинающий), которому нужно зарабатывать деньги и кормить семью, то сначала всегда начинайте с маршрутов, по которым уже путешествуют туристы. Подбирайте популярные темы, которые уже известны. Не нужно изобретать велосипед. Наверняка, самые лучшие маршруты уже разработаны до вас. Просто посмотрите какими дорогами водят туристов ваши коллеги.

Вас пока никто не знает. У вас нет личного бренда. Но зато ваш город или край завлекает путешественников своими красотами, загадками, памятниками. Пользуйтесь этим.

Однако, с помощью данного метода, о котором я в этой статье и рассказываю, вы можете значительно улучшить чужую готовую экскурсию. Я сам так и делал в начале. Мне давали готовый текст экскурсии. Я смотрел его, проверял, выделял новую яркую генеральную тему. Структурировал, добавлял эмоциональных историй. И у меня получалась моя личная оригинальная экскурсия! Причем с минимальными усилиями.

Это вообще, стал мой некий навык обработки информации. Данную статью я пишу по этому же методу. Заметили? Это гремучая смесь того, что было в интернете и моего опыта «из головы». С чистого листа очень тяжело писать, даже если вы великий эксперт в данной теме. Легче сначала посмотреть, что другие написали, потом найти их ошибки и пробелы. И потом уже писать в полной уверенности, что ваша информация будет актуальна и оригинальна (как в дипломной работе гуманитарных ВУЗов, если вы там учились).

Потом, когда накопите много благодарных отзывов и вас будут рекомендовать друзьям, вы построите ваш личный бренд экскурсовода. Ваше имя станет известным и люди будут заказывать экскурсии только у вас. Тогда вы сможете разрабатывать более редкие, эксклюзивные темы и маршруты. И их будут покупать! И будут покупать дорого!

Вам также будет полезна моя статья: «Как продавать экскурсии туристам каждый день — личный опыт», в которой я рассказываю о самых лучших способах продаж экскурсий и нахождения клиентов в наше время.

Почему надо обязательно ПИСАТЬ текст экскурсии своими словами

Чтобы составить качественную и интересную экскурсию её надо… написать!

Да, да, именно написать! Своими словами.

Если экскурсовод никогда еще не писал текст экскурсий для себя, а только запоминал и рассказывал то, что писали другие, то его экскурсии никогда не будут зажигательными. И неважно сколько лет он уже работает. Может быть его экскурсии будут правильными, достоверными, но зажигать не будут. Ведь для того, чтобы зажечь других нужно иметь огонь в себе. И зажигается этот огонь экскурсовода тогда, когда вы пропускаете информацию через себя и пишите текст своей экскурсии.

Я много раз проводил этот эксперимент. Читал, запоминал, рассказывал. Вроде все очень даже не плохо получалось. После сотен повторений наступает усталость, потом выгорание. Идеи экскурсии больше не кажутся выдающимися, понимаешь, что продаешь воздух. Смысл и желание работать пропадают.

И тогда я начинаю писать. Снова поднимаю источники, перечитываю. Нахожу новые факты, проверяю. По мере написания отдельных экскурсионных статей приходит Видение новой глубины. История оживает и снова начинает вдохновлять. Переписываю свою экскурсию, исходя из новой глубины своего видения.

И вот я как новенький! Мне снова хочется в бой! Мне не терпится поделиться с миром моими открытиями, идеями, великими историческими событиями.

Писать нужно своими словами, делать выводы, вдумываться, анализировать, задавать вопросы самому себе. Почему именно так произошло в той истории? Как объяснить поступок известной личности, который изменил многие судьбы? Какие реалии времени оказывали влияние на психику людей, заставляя их поступать так, а не иначе? И так далее. Когда начинаешь отвечать на эти вопросы, тогда и приходит видение разума.

Например, были времена, когда соль и сахар стоили на вес золота, за них велись войны. Представьте себя в это время. И вам многое станет понятно.

Экскурсовод-мастер должен видеть историю. Тогда он легко сможет буквально погрузить своих слушателей в другую реальность и зажечь их своими идеями.

Можно, конечно, так не заморачиваться, как я сейчас написал. Это совет только для тех гидов, которые хотят, чтобы их экскурсии были по-настоящему интересными, зажигательными (а не просто были). И это очень классная практика борьбы с выгоранием экскурсовода. А вы уж сами решайте, надо вам это или нет.

Процесс самостоятельного написания экскурсии раскроет ваш внутренний творческий потенциал и усилит вашу энергию многократно. Это будут чувствовать и ваши туристы.

«Кошмар экскурсовода» или как составить и провести экскурсию для детей, чтобы им не было скучно

Вы знаете, чего больше всего боятся экскурсоводы? Детей! Да, да, детей, я не опечатался.

Дети не будут делать вид, что им интересно, если это не так. Они не будут терпеть нудную экскурсию. Они будут шуметь, отвлекаться и т.д. И чем больше детей в группе, тем сложнее удерживать их внимание.

Работать с детьми действительно трудно. У меня на экскурсии были группы детей более 40 человек, и я знаю, о чем говорю. Чтобы составить интересную экскурсию для детей нужен особый подход.

Вот правила, которые я лично использую, составляя и проводя экскурсию с детьми:

1) Детям нужно задавать много вопросов. Их нужно вовлекать в экскурсию. Естественно, учитывая их уровень разумения.

2) Детям нужно давать задания-поиски. Для этого им можно дать карту, схемы древнего города. Описать, как выглядит важный объект экскурсии и попросить его найти.

3) Нужно рассказывать простым языком, ритмично, с паузами. Дети должны успевать следить за мыслью экскурсовода. Можно даже переспрашивать их. Понятно ли я рассказал? Обратная связь с детьми – это важно.

4) Дети очень тонко и быстро считывают отношение экскурсовода, его чувства. Гид должен рассказывать эмоционально, искренне переживая за то, о чем он говорит. Если экскурсоводу наплевать на своих героев и памятники, то также и детям будет наплевать на всю экскурсию и самого гида.

5) Детям нужно рассказывать больше историй, пробуждая их воображение. Через истории их надо знакомить с достопримечательностями на маршруте.

С моей точки зрения, экскурсии для детей могут проводить только самые настоящие мастера своего дела. Экскурсия – это не лекция в институте. Это максимально близко к выступлению актера или журналиста. И здесь не только нужно иметь исторические знания, но также очень важно уметь общаться и убеждать своих слушателей.

Ведь экскурсовод выступает в роли лидера, ведущего и должен соответствовать этой роли. И чем большее количество человек (особенно детей) идет за гидом, тем больше энергии он должен уметь отдать этим людям.

Создание портфеля экскурсовода. Шпаргалка для гида или визуализация для туриста?

Портфель экскурсовода – это комплект фотографий, карт, схем и т.п.. Психологи давно доказали, что информация усваивается намного лучше, если задействовать максимальное количество органов чувств.

А через зрение мы воспринимаем 80% информации.

Я часто вижу экскурсоводов без «портфеля». Однако, считаю, что портфель действительно очень важен.

Во-первых, для самого экскурсовода. Фотографии в портфеле расположены в строгой логической последовательности и помогают не сбиться, не запутаться самому гиду. Особенно начинающему экскурсоводу такой комплект помогает как шпаргалка.

Во-вторых, туристам намного легче представлять и сравнивать, что было раньше, и как выглядят памятники сейчас. Экскурсанты, видя старинные фотографии, карты и схемы, проникаются ощущением истинности слов экскурсовода. Все это вызывает больше доверия, уважения и благодарности к гиду-специалисту.

Для детей особенно необходимо использовать такие наглядные пособия. И чем их будет больше, тем лучше.

Резюме

Итак подведем итоги.

Чтобы составить и написать интересную экскурсию, за которую туристы будут вас благодарить и писать восторженные отзывы нужно:

- найти главную тему экскурсии, исходя из истории и памятников вашего региона

- эта тема должна выделять сильные, яркие стороны вашего региона

- тема должна затрагивать сильные идеи, наводить на размышления, удивлять

- вы должны писать текст экскурсии учитывая уровень образования ваших туристов

- вы должны написать разные варианты экскурсий на одном маршруте для разных туристов

- нужно использовать интернет для ускорения поиска, но обязательно проверять информацию в источниках

- сначала выбирайте популярные маршруты и темы

- пишите экскурсии своими словами, простым легким языком, даже на специальные темы

- для детей пишите экскурсию отдельно с элементами игры, поиска, вопросов-ответов, но не забывая о теме, которая будет им тоже понятна

- используйте фото, карты, схемы

- включайте истории, эмоционально окрашивайте текст

Итак, друзья, в этой статье я не только рассказал, как составить и написать экскурсию, но и как сделать её максимально интересной для любых категорий ваших экскурсантов. Пишите ваши экскурсии легко, быстро, увлекательно, и мой метод, надеюсь, вам в этом поможет. Если возникнут какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, я постараюсь ответить.

Внимание НОВИНКА, этот урок здесь!!! Если вы частный гид или планируете им стать в 2022 г, то обязательно скачайте БЕСПЛАТНО мини-книгу «Создание Системы продаж экскурсий через личный сайт с нуля. Пошаговое руководство». В ней я показываю самую современную технологию, как можно получать стабильный поток туристов через личный сайт. Раскрываю, как можно создать этот сайт самостоятельно (без программистов и дизайнеров). Даю методику, позволяющую частному экскурсоводу построить личную систему продаж экскурсий через интернет.

»Забирайте, пока ваши конкуренты еще не внедрили эту технологию в вашем городе!

Квинтэссенция работы экскурсовода — Методика и техника проведения экскурсий. Экскурсоводам полезно перечитывать время от времени, туристам будет интересно узнать в чем же заключается труд экскурсовода.

Экскурсоводу необходимо постоянно пополнять и совершенствовать свои политические и специальные знания, обладать чувством нового, изучать запросы и интересы аудитории; проявлять воспитанность, высокую культуру в работе; быть вежливым, тактичным в общении с экскурсантами; владеть методикой проведения экскурсии; любить свое дело.

Важное условие успешного проведения экскурсии – владение экскурсоводом искусством слова, свободное изложение материала. Это предъявляет определенные требования к культуре речи экскурсовода: во-первых, речь должна быть построена грамотно, логично; во-вторых, чтобы дать наиболее полное представление об объектах, исторических событиях, конкретных лицах, речь должна быть точной и в то же время образной, что достигается умелым использованием сравнений, цитат, ярких эпитетов, метафор, пословиц, поговорок. Речь должна быть экономной. Экскурсоводу следует заранее тщательно продумать свою речь, найти нужные слова и точные формулировки для анализа экскурсионных объектов и рассказа о связанных с ними событиях.

Экскурсовод должен тщательно отбирать специальные термины и иностранные слова и в совершенстве владеть техникой речи: четкостью дикции, правильным произношением звуков. Следует избегать монотонности рассказа, так как эмоциональное изложение материала содействует повышению внимания экскурсантов, более глубокому восприятию темы в целом.

Немаловажное значение имеет правильно выбранный темп рассказа. Скорость речи экскурсовода зависит от содержания экскурсии (например, медленнее излагаются выводы, обобщения) и скорости движения автобуса. Объект находится в поле зрения экскурсантов считанные секунды, и экскурсовод должен дать основной материал, ускоряя темп речи. Торопливость речи в течение экскурсии недопустима, поскольку у экскурсантов может создаться впечатление о безразличии экскурсовода к теме экскурсии.

Экскурсовод не должен говорить непрерывно в течение всей экскурсии. Короткие паузы необходимы для подчеркивания фразы, перед изложением выводов, обобщений. Более длительные паузы допускаются при переездах от объекта к объекту. В городских экскурсиях они, как правило, не превышают 1-2 мин., в загородных – 15-20 мин.

На аудиторию оказывают сильное воздействие интонация, эмоциональность рассказа экскурсовода, которая придает своеобразную окраску рассказу, показывает отношение экскурсовода к событиям, объектам, о которых идет речь. Тон рассказа в экскурсии должен меняться в зависимости от событий, о которых идет рассказ, от чувств, которые пытается выразить экскурсовод.

Экскурсовод должен находиться в приподнятом рабочем настроении и каждый раз заново переживать события и факты, излагаемые в экскурсии. Увлеченность темой, умение подняться над обыденностью, эмоциональность в изложении материала – эти качества экскурсовода вызывают ответную реакцию у слушателей. В этом случае обеспечен контакт даже с самой неподготовленной аудиторией.

Экскурсовод в начале экскурсии должен установить контакт с группой, определить её интересы, уровень знаний, и исходя из этого вести рассказ и показ по теме. Например, если группа состоит из местных жителей, которые все здания, памятники и другие объекты видят каждый день, задача экскурсовода сводиться к показу деталей объектов и рассказу о малоизвестных фактах.

Иногда экскурсоводу необходимо снять напряжение с экскурсантов, появляющееся обычно не по его вине (не пришел вовремя автобус, не работает микрофон, испортилась погода и т.п.). Уместная шутка, улыбка, приподнятое настроение способствует установлению хорошего «психологического климата» на все время экскурсии. Однако юмор должен быть тактичным, ненавязчивым. Стремление во что бы то ни стало развеселить экскурсантов показывает, что экскурсовод недостаточно серьезно относится к экскурсии, что приводит к утрате контроля над группой.

Общее впечатление об экскурсии во многом определяет личность экскурсовода. Экскурсовода должна отличать доброжелательность, уважение к личности экскурсантов; чуткость, внимательность к их психологическому состоянию; ровность, выдержка в отношениях с экскурсантами. Экскурсовод должен быть точен, являться к месту приема экскурсионной группы заблаговременно, за 10-15 мин. до начала экскурсии. Следует помнить, что немаловажное значение в установлении контакта с группой имеет внешний вид экскурсовода – скромность в одежде, прическе, выражение лица, походка, жесты.

Однако главное в экскурсии – это её высокая идейность и убедительность содержания, яркая эмоциональная форма проведения, широкий культурный диапазон экскурсовода. От этого зависит авторитет экскурсовода, и завоевывается он каждый раз заново в процессе экскурсии.

Подготовка экскурсии

Методика экскурсионной работы

Методика экскурсионной работы состоит из двух главных частей – методики подготовки экскурсии и методики ее проведения. Подготовка экскурсии включает разработку новой темы экскурсии и подготовку экскурсовода к новой для него темы. В методике проведения экскурсий можно выделить общую и частные методики. Общая методика представляет собой систему приемов показа и рассказа, применяемых в любой экскурсии, частные же объединяют приемы проведения экскурсий в зависимости от их классификации.

Этапы подготовки экскурсии

1. Определение цели и задачи экскурсии.

2. Выбор темы.

3. Отбор литературы.

4. Ознакомление с экспозициями и фондами музеев.

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.

6. Составление маршрута экскурсии.

7. Подготовка текста экскурсии.

8. Комплектование «портфеля экскурсовода».

9. Составление методической разработки.

10. Проведение пробной экскурсии и ее утверждение.

В процессе подготовки экскурсии при отборе объектов проводится их оценка по следующим показателям (критериям):

1. познавательная ценность;

2. известность (популярность);

3. необычность (экзотичность), неповторимость;

4. выразительность (внешняя выразительность самого объекта или взаимодействие экскурсионного объекта с окружающей его средой);

5. сохранность (состояние объекта в данный момент, его подготовленность к показу);

6. месторасположение (расстояние до объекта, удобство подъезда к нему, пригодность дороги для автотранспорта, наличие места для удобного расположения группы возле объекта).

Изучение объектов экскурсоводами не должно ограничиваться знакомством с литературными источниками. Обязателен непосредственный тщательный осмотр объекта на месте, в естественной обстановке, что поможет экскурсоводу в будущем свободно ориентироваться у объекта, квалифицированно вести показ.

По мере сбора сведений об объекте рекомендуется заносить их в специальные карточки, которые являются хорошим справочным материалом для экскурсоводов. В карточку вносятся следующие сведения:

1. наименование объекта (первоначальное и современное);

2. историческое событие, с которым связан объект, дата события;

3. местонахождение объекта и на чьей территории он расположен (город, поселок, промышленное предприятие, совхоз, колхоз);

4. описание объекта (автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной надписи);

5. источники сведений об объекте: литературные и архивные данные, устные предания (указываются основные печатные работы и место хранения неопубликованных работ);

6. сохранность памятника (состояние памятника и территории, на которой он находится, дата реставрации);

7. охрана памятника (на кого возложена, каким решением);

8. в каких экскурсиях памятник используется в качестве объекта показа;

9. дата составления карточки, фамилия и должность составителя.

Показ экскурсионных объектов

В основе экскурсионной методики лежат показ и рассказ. Главное в методике проведения экскурсии – это умение показать объекты, рассказать как о самих объектах, так и связанных с ними исторических событиях.

Методика показа объектов сложна и в зависимости от способа передвижения экскурсионной группы, состава участников, познавательной ценности, степени сохранности объектов осуществляется с помощью различных приемов.

В основе проведения экскурсии лежит принцип «от показа к рассказу», причем показ объектов занимает в ней ведущее место. Показ в экскурсии – это целенаправленный, последовательный процесс представления экскурсоводом тех объектов, на которых раскрывается содержание экскурсионной темы. Показ объектов должен вестись целенаправленно, в соответствии с поставленными воспитательными и познавательными целями, иначе экскурсия может превратиться в развлекательное мероприятие.

Показ объектов на экскурсии должны отличать последовательность и логичность. Необходимо стремиться также, чтобы при показе каждый последующий объект находился в непрерывной связи с предыдущим. Это позволяет сохранить преемственность в материале экскурсии. При осмотре объектов следует выделять главный объект с постепенным переходом к другим, дополняющим и расширяющим материал по рассматриваемой проблеме. В составе крупного ансамбля экскурсовод отдает предпочтение тем объектам, которые оказывают наиболее сильное эмоциональное воздействие. При показе объектов необходимо помнить, что методическая разработка для осмотра каждого объекта предусматривает определенную протяженность во времени.

Показ объектов на экскурсии осуществляется с помощью разнообразных методических приемов. наиболее широко применяются предварительный осмотр, экскурсионный анализ, зрительная реконструкция и монтаж, локализация событий, зрительное сравнение, показ наглядных пособий. Экскурсоводу кроме этих приемов необходимо владеть методикой показа объектов по ходу движения автобуса и методикой показа мемориальной доски.

1. Прием предварительного осмотра. Предварительный осмотр дает возможность направить внимание экскурсантов на объект, подготовить их мышление к зрительному и слуховому восприятию материала. Осмотр объекта предваряет рассказ. Экскурсовод называет памятник и дает экскурсантам время для самостоятельного наблюдения, ознакомления с его общим видом, выявления наиболее запоминающихся деталей, сопоставления своих сведений о нем, почерпнутых из иллюстраций в книгах, на открытках, с тем, что он непосредственно наблюдает в данный момент. Предварительный осмотр продолжается не более 1,5-2 минуты, не сопровождается рассказом экскурсовода и обычно используется при показе панорамы города архитектурного ансамбля, живописного ландшафта и т.д.

2. Экскурсионный анализ. Это прием показа, с помощью которого происходит детальное наблюдение объекта в целом или отдельных его частей. Зрительно воспринимаемый в данный момент объект мысленно расчленяется на составные части для более глубокого изучения их свойств. Существуют следующие виды экскурсионного анализа: искусствоведческий, исторический, естественнонаучный.

3. Прием зрительной реконструкции. При показе тех объектов или памятных мест, которые в данный момент предстают перед экскурсантами в измененном виде, необходимо мысленно восстановить их первоначальный облик. Часто на экскурсиях требуется воссоздать картины прошлого или будущего. Данный прием применяется при показе памятных мест, где происходили военные действия, народные восстания, забастовки, революционные выступления, исторические встречи и другие знаменательные события.

4. Прием локализации событий. Если экскурсоводу необходимо привлечь внимание экскурсантов к какому-либо объекту ввиду его особой важности, используется методический прием локализации. Прием локализации – это способ показа исторического события, явления в точной локальной (местной) обстановке, в которой они протекали. Воссоздаваемое историческое событие локализуется словами «здесь», «в этом месте», «в этом направлении» и т.д. Прием локализации вызывает у экскурсантов чувство сопричастности рассматриваемым событиям, оказывает на них сильное эмоциональное воздействие и не случайно получил у туристско-экскурсионных работников название «власть места». Особенно часто прием локализации используется в экскурсиях на историко-революционные, военно-исторические, производственно-экономические темы.

5. Прием зрительного сравнения. Экскурсоводу приходится сопоставлять признаки одного и того же объекта или группы объектов, а также сравнивать между собой различные явления, предметы, факты, т.е. прибегать к методическому приему зрительного сравнения. Сравнение проводится по сходству объектов или различию между ними. Разновидностью сравнений по различию является сравнение по контрасту, например облик старой части города контрастен с обликом новой.

6. Показ наглядных пособий. При изготовлении наглядных пособий соблюдаются определенные требования: они должны быть четкими, ясными, аккуратно выполненными. Размеры картин, рисунков, схем, фотографий должны быть 18х24 см или 24х30 см для того, чтобы экскурсанты, не вставая со своих мест (если показ идет в автобусе), могли рассмотреть их без усилий.

7. Показ объекта по ходу движения.

8. Показ мемориальной доски. Если на историческом здании, сооружении, памятнике имеется мемориальная доска, ее не следует показывать сразу. Вначале дается анализ объекта, рассказ о событиях, которых здесь происходили, и затем указывается, что в память об этих событиях установлена мемориальная доска. Читать надпись на мемориальной доске, если она находится в пределах видимости экскурсантов, не рекомендуется.

Средства показа экскурсионных объектов

Все перечисленные приемы показа самостоятельно почти не применяются (за исключением приема предварительного осмотра) и в экскурсии всегда тесно связаны с рассказом. Средствами показа экскурсионных объектов являются словесное описание (рассказ) и жест. необходимость жеста вызвана тем, что экскурсоводу приходится не только рассказывать, объяснять, комментировать, но и показывать заранее отобранные объекты. Жесты экскурсовода сопровождают речь, передают определенную информацию, ориентируют экскурсантов на объект. Главная особенность жеста на экскурсии в том и состоит, что он связан не столько с устной речью (рассказом), сколько с показом объекта, являясь составной частью наглядности.

Экскурсовод чаще всего прибегает к самым разнообразным жестам, производимым рукой. В его жестах проявляется стремление не только направить внимание экскурсантов к объектам, но и показать свое отношение к ним. По движению руки экскурсант должен приблизительно представить себе то, что он увидит. Поэтому жест экскурсовода должен быть своевременным, четким и красиво исполненным. Жест, с одной стороны, организует экскурсантов, направляя их внимание на объект, с другой – выступает как средство эмоционального воздействия на них. В связи с этим экскурсоводу необходимо продумать манеру исполнения жестов с учетом возрастного состава группы и психологических особенностей экскурсантов, рода занятий, формы учебы и т.д. Например, для школьной аудитории жестикуляция должна быть более активной, чем для людей среднего и пожилого возраста, так как стремительные, часто повторяющиеся жесты могут показаться им утомительными.

В экскурсии жесты имеют самый разнообразный рисунок: вертикальное и свободное движение руки, перечисление по пальцам, движение указательного пальца по кругу, в сторону объекта, движение одной руки, скрещивание рук. Жест на экскурсии – не просто механическое движение. Он имеет смысловую и эмоциональную нагрузку, несет на себе отпечаток индивидуальности экскурсовода.

Начинающие экскурсоводы ведут себя робко, смущаются, и жесты их кажутся как бы застывшими, неуверенными, напряженными. Неприятное впечатление производят небрежные и невыразительные жесты, сделанные, например, рукой из-за плеча, когда экскурсовод стоит лицом к экскурсантам и спиной к объекту. Точный, выразительный жест, правильно воспринятый и понятый экскурсантами, способствует не только зрительному восприятию объекта, но и установлению контакта с аудиторией. В некоторых так называемых конфликтных ситуациях сознательно подчинить эмоциональные жесты всем правилам выразительной и точной жестикуляции экскурсоводу бывает нелегко, Однако сдержанность, самообладание позволяют экскурсоводу взвешивать, контролировать свои слова, движения, жесты.

Экскурсоводу, как и актеру, необходимо технически отрабатывать, шлифовать, разнообразить жесты. Существуют жесты-паразиты: беспрестанное поправление очков, прически, частое снимание и надевание перчаток, неуместное постукивание пальцами и т.д. От жестов-паразитов необходимо избавляться, постоянно контролировать свои движения во время проведения экскурсии. Вредно также прибегать к беспрерывной жестикуляции. Обычно сумбурная, неосмысленная жестикуляция сопровождает сбивчивую речь. Недопустимы неоправданно грубые, несдержанные жесты, выражающие недовольство экскурсовода, жесты предупреждающего или даже угрожающего характера. Эти жесты свидетельствуют о беспомощности экскурсовода, его неумении найти правильный подход к группе, заинтересовать экскурсией, установить должный контакт с экскурсантами.

Рассказ на экскурсии и его основные приемы

Неотъемлемая часть экскурсии – рассказ экскурсовода. По отношению к показу рассказ вторичен, подчинен показу и вне показа не используется. Рассказ носит подчиненный характер и тогда, когда опережает показ объекта, ибо нацеливает экскурсантов на осмотр объекта. Таким образом, рассказ может предварять показ объектов, сопровождать его или закреплять зрительное впечатление. Вне маршрута и конкретных объектов показа экскурсионный рассказ не существует. Убедительности рассказ достигает с помощью зрительных доказательств. Рассказ экскурсовода всегда должен иметь четкий композиционный план, обусловленный единой темой, включающей несколько подтем.

Почти на каждой экскурсии в рассказе есть места, когда экскурсанты не наблюдают объектов: характеристика исторической эпохи, литературных произведений, научных трудов, рассказ о деятелях культуры и т.д. Задача рассказа в этом случае – подготовить экскурсантов к восприятию объекта или подвести итог проведенным наблюдениям. Увлечение рассказом в отрыве от показа приводит к распространенному недостатку в проведении экскурсии – лекционности, когда первичным становится рассказ, вторичным – показ. Это может нарушить экскурсионный метод сообщения знаний – первичность показа, подчиненность рассказа показу.

Достижение цели экскурсии, полнота раскрытия темы во многом определяется правильно отобранными приемами рассказа. Существует несколько приемов рассказа: экскурсионная справка, описание (характеристика) объекта, объяснение, комментирование, цитирование, литературный монтаж.

Особые методические приемы проведения экскурсии

Методический прием движение. Движение экскурсионной группы является одним из шести обязательных признаков экскурсии. Под этим признаком, как правило, подразумевается передвижение от одного объекта к другому (на автобусе, пешком) как следование по заранее составленному маршруту. Однако особенность экскурсии заключается не только в том, что показ объектов и рассказ о них происходит в движении, т.е. в целенаправленном передвижении от объекта к объекту, но и экскурсионные объекты наблюдаются также в «движении» (от беглого осмотра до глубокого анализа деталей). Такое движение вблизи объекта и внутри него с целью лучшего осмотра, понимания сущности объекта является не просто признаком экскурсии, а особым методическим приемом, с помощью которого происходит наблюдение экскурсионных объектов. При медленном движении экскурсантов вокруг памятника их внимание акцентируется на отдельных деталях. Например, на архитектурно-градостроительных экскурсиях обход здания или крепостных стен, подъем на башню позволяет более эффективно представить размеры сооружения, расположение помещений, их форму, высоту, увидеть способ кладки стен, особенности строительного материала и отделки, оценить связь с природой или исторической средой, эмоционально обогатить впечатления от осмотра. Рассказ экскурсовода во время движения сводится к минимуму, в таком случае преобладают показ и самостоятельное наблюдение объекта.

Движение как методический прием имеет и другой аспект. Экскурсовод во время осмотра мест, связанных с историческими событиями, предлагает экскурсантам самим проделать путь, которым следовали герои событий прошлого.

Движение в экскурсии происходит в двух формах:

1. передвижение от объекта к объекту по заранее составленному маршруту как неотъемлемый элемент и признак экскурсии;

2. движение как методический прием с целью более детального, глубокого изучения объекта, памятного места, связанного с историческими событиями, когда экскурсанты повторяют путь следования героев событий.

В практике работы экскурсионных бюро используются и другие приемы, позволяющие донести до экскурсантов содержание материала экскурсии.

1. Встречи экскурсантов с участниками событий.

2. Прослушивание звукозаписей.

3. Приемы активизации познавательной деятельности экскурсантов.

4. Элементы ритуала.

Техника проведения экскурсии

Эффективность экскурсии во многом зависит от техники ее проведения.

Экскурсия начинается со вступления (введения), которое делается на месте встречи экскурсовода с группой до начала маршрута. После выхода из автобуса экскурсовод должен сразу же определить место расположения группы. Методической разработкой обычно предусмотрены несколько вариантов (точек) расположения группы. Это обусловлено тем, что у одного и того же объекта могут одновременно находиться несколько групп, поэтому свою группу следует разместить на некотором удалении. Кроме того, место расстановки группы может меняться в зависимости от времени дня, погодных условий и поставленной задачи.

Экскурсионная группа должна стоять так, чтобы видеть и объект, и экскурсовода, в свою очередь экскурсовод должен видеть и группу, и объект. Самое удобное расположение группы – полукольцом. Экскурсовод должен стоять на краю полукольца вполоборота к экскурсантам. Если экскурсанты у объекта не построились подобным образом, экскурсовод побудительным жестом показывает, как они должны стать. В практике проведения экскурсий экскурсовод часто становится в центре полукруга. В этом случае его рассказ лучше слышен всем экскурсантам, не требуется сильно напрягать голос, но при такой расстановке экскурсовод стоит спиной к объекту, что затрудняет показ, и жесты экскурсовода не всегда целенаправленны и точны.

Для проведения экскурсии, показа каждого объекта, освещения каждой подтемы методической разработкой отводится строго определенное время. Некоторые экскурсоводы, особенно начинающие, увлекшись рассказом, перерасходуют время уже на первых двух-трех объектах, и естественно, что для освещения последующих подтем времени не хватает. Чтобы избежать этого, экскурсовод должен несколько раз «провести» экскурсию, засекая время. Это помогает убрать все лишнее из рассказа, ведущее к перерасходу времени. Иногда по причинам, не зависящим от экскурсовода (долгие сборы группы, опоздание автобуса), экскурсия начинается позже назначенного времени. Автобус не должен задерживаться после установленного времени окончания экскурсии, так как должен быть подан для новой экскурсионной группы. И в том и в другом случае необходимо сократить время экскурсии, но за счет не уменьшения количества подтем и показа основных объектов, а исключения второстепенных деталей в показе и рассказе. Все основные объекты должны быть показаны.

Рассказ на экскурсии начинается с показа объекта, т.е. носит адресный характер. Экскурсант должен ясно представлять, к какому объекту или его детали, фрагменту относится рассказ. Экскурсовод может начать рассказ лишь после того, как удостоверится, что все хорошо видят объект. Помимо показа объекта экскурсовод должен владеть техникой показа наглядных пособий. Наглядные пособия показываются тогда, когда этого требует излагаемый материал. Не следует во время рассказа раздавать наглядные пособия для более детального ознакомления. И лишь после того, как завершено изложение подтемы и наступает пауза во время переезда от одного объекта к другому, экскурсовод может дать возможность экскурсантам ознакомиться с уже продемонстрированными наглядными пособиями. Пособия, предназначенные для демонстрации при раскрытии последующих подтем экскурсии, заранее не показываются.

Всю экскурсию экскурсовод проводит в большинстве случаев стоя лицом к экскурсантам (если автобус оборудован вращающимся креслом, экскурсовод может сидеть, повернувшись к экскурсантам). Садится экскурсовод при длительных автобусных переездах от объекта к объекту, что бывает обычно на загородных экскурсиях.

Немаловажное значение имеет и правильное применение в рассказе приема цитирования. Цитаты выписываются на небольшие карточки (примерно 11х15 см, или на четверть листа обычной писчей бумаги). Карточки имеют порядковые номера и складываются перед экскурсией в нужной последовательности. Экскурсовод может пользоваться этими карточками в процессе рассказа, ибо сразу наизусть запомнить все цитаты трудно, а точность в воспроизведении отрывков литературных источников, особенно исторических документов, важна.

На остановках экскурсовод первым выходит из автобуса, ведет группу к объекту показа. По окончании осмотра он входит в автобус последним. Если во время стоянки экскурсанты приобретают сувениры или самостоятельно еще раз осматривают объект, экскурсовод предупреждает о време6ни отправления автобуса.

В пути следования группы экскурсанты задают экскурсоводу вопросы. Вопросы могут относиться к объектам, связанным с темой экскурсии и не имеющим никакого отношения к ней. Отвечать на вопросы, интересующие одного-двух человек, немедленно не следует, ибо это отвлекает остальных участников от восприятия темы. Экскурсовод во вступлении должен условиться с группой о том, что для вопросов по содержанию экскурсии и ответов на них будет отведено время после ее окончания. Давать ответы на вопросы, не имеющие отношения к теме экскурсии, не входит в обязанности экскурсовода. Он может дать совет, на каких экскурсиях, в каких литературных источниках можно найти ответ на интересующие экскурсантов вопросы.

Оригинал текста здесь — http://sajaxat.mi.ru/Excurs/Virtual/3.htm.

Методика создания экскурсий

Подготовка абсолютно новой экскурсии — это сложный творческий процесс. Поэтому для ее разработки, как правило, создается творческая группа. В работе по созданию новой экскурсии принято выделять два значительных этапа, почти одинаковые по продолжительности времени: предварительная (подготовительная) работа; разработка экскурсии.

Теоретики-экскурсознавцы выделяют также третий завершающий этап «обкатка» экскурсии, ее утверждение и внедрение в практику работы. Завершается работа проведением пробной экскурсии, на которую приглашаются компетентные лица. Это помогает в процессе обсуждения выявить и устранить недостатки и подготовить экскурсию к внедрению. При разработке экскурсии участники ориентируются на определенные качественные стандарты, которые предъявляют требования к организации процесса.

На основе контрольного текста экскурсоводами разрабатываются индивидуальные тексты экскурсии. Эти тексты сохраняют общую основу содержание материала, его трактовки, но строятся согласно движения по маршруту, структуры преподавания, характера экскурсионной группы.

Индивидуальный текст это уже готовая к выполнению экскурсионная рассказ, в котором материалы контрольного текста раскрываются в индивидуально выбранной последовательности, на различных фактах, с использованием различных приемов и языковых средств. Тексты имеют четкую структуру. Каждая из них выполняет свою роль в экскурсии. Вступление должен ознакомить экскурсантов с целью и содержанием экскурсии, настроить на ее восприятие, заинтересовать экскурсантов и одновременно наладить в группе определенную дисциплину поведения во время экскурсии.

В соответствии с задачами вступление состоит из двух частей информационной и организационной. Задачей организационной части является ознакомление экскурсантов с целью экскурсии, ее продолжительности и с лицами, которые ее организуют и проводят (экскурсбюро, экскурсовод, водитель транспортного средства), а также правилами поведения и техники безопасности во время ее проведения. В информационной части подается основное содержание квинтэссенция экскурсионного материала. Основная часть посвящена освещению темы и строится по подтемам, которые раскрываются на экскурсионных объектах. Между подтемами должны быть переходы, которые связывают их в единую, логически последовательную рассказ.

Выделяют переходы двух видов: формальные (конструктивные переходы) и логические (мостики). Формальные переходы с темой не связаны, это просто приглашение перенести внимание на другой объект. Логические мостики позволяют одной подтеме плавно и логично перейти в другую, не разрывая нить повествования, подчеркивая единство темы, что помогает лучше его усвоить. Заключение подытоживает материал увиденного, побуждает экскурсантов к необходимым размышлениям, поощряет к дальнейшей экскурсионно-познавательной деятельности. Он должен быть коротким по времени, до 5 мин, ярким по форме и может содержать в себе элементы ненавязчивой рекламы.

Следующим этапом создания экскурсии является составление «портфеля экскурсовода». Иллюстративная наглядность используется для того, чтобы показать объекты, которые экскурсанты не имеют возможности увидеть непосредственно в натуре, или проиллюстрировать рассказ о каком-то событии, что нельзя сделать на натурном объекте.

Это могут быть карты и схемы; фотографии, картины или рисунки, на которых изображены старинные события, людей, которые принимали в них участие, места и памятники, которые не сохранились или изменили вид, проекты будущих застроек; образцы какой-либо продукции, гербарии и тому подобное. их не должно быть много, чтобы не отвлекать внимание и не подменять натурные объекты, их формат и исполнение должны быть удобными для использования, допускаются краткие аннотации. «Портфель экскурсовода» помогает сделать экскурсионный материал глубоким и содержательным, лучше раскрыть тему, согласно которой он создается.

Следующий этап создания происходит в зависимости от ее вида, цели, характера экскурсионной группы, характеристики маршрута и объектов и строится на знаниях проведения экскурсии. Важным итоговым документом экскурсии методическая разработка, которая представляет собой досье экскурсии. В ней изложен маршрут, последовательность подачи материала, технику показа объектов, руководство по эффективному использованию экскурсионных приемов, достижение задач экскурсии, руководства поведением экскурсантов. На каждом участке маршрута указываются места остановок экскурсионной группы; время их осмотра и перемещения между ними; подается краткое содержание информационного материала.

В «Указаниях по организации» даются рекомендации относительно расположения экскурсионной группы у объекта, обеспечения его наилучшего обзора, скорости передвижения, использования материалов «портфеля экскурсовода», учет бытовых потребностей экскурсантов, правил поведения на объектах и других вопросов организации и техники проведения экскурсии. В «Методических указаниях» указываются методические приемы, которые лучше всего применить при показе того или иного объекта, раскрытии отдельных подтем, а также советы по созданию определенной атмосферы восприятия экскурсионного материала.

Технологическая карта вместе с контрольным текстом экскурсии, схемой маршрута, оформленные и утвержденные надлежащим образом, являются обязательными документами, на основании которых новая экскурсия допускается к использованию в работе экскурсовода или экскурсионного бюро. Документы подписываются членами авторского коллектива, утверждаются руководством экскурсионного бюро или турфирмы Схема маршрута транспортной экскурсии должна быть также утверждена органами ГАИ. После оформления всех необходимых документов происходит «обкатка» экскурсии проведение ее пробного образца с последующим обсуждением и (в случае необходимости) доработкой, утверждение экскурсии.

Источник

13 правил, как провести нормальную экскурсию для школьников. Да, это реально

13 правил, как провести нормальную экскурсию для школьников. Да, это реально

Мучительно долгая дорога в автобусе, скучная музейная тётенька с ещё более скучными рассказами о картинках. И бесконечные пшиканья «ничего не трогать!». Примерно так проходят школьные экскурсии. Плохие школьные экскурсии.

Если в 1-2 классах почти все дети любят групповые поездки, то уже в средней школе таких любителей становится меньше. В старших классах уговорить на экскурсии удаётся единицы.

В классе моего сына-пятиклассника есть несколько человек, которые никогда не ездят с одноклассниками на экскурсии. Меня это удивляет: в школе внимательно выбирают программы и, я знаю, на них скучно точно не будет. Но у детей другое мнение. Поговорив с «отказниками», я выяснила, что у каждого из них был тяжёлый экскурсионный опыт. Скучная автобусная дорога в жанре «посмотрите налево, посмотрите направо». Занудная тётенька в музее, которая требует «не прикасаться к святому». Обязательный отчёт в классе об экскурсии. Укачивание в автобусе. Четыре часа без еды.

Как же сделать так, чтобы дети ждали экскурсий и путешествий с нетерпением? Вот несколько советов, основанных на моём опыте преподавателя, музейного сотрудника и родителя.

Как правильно выбирать экскурсию

1. Никаких турфирм. На родительских собраниях часто раздают рекламы туристических фирм, чтоб «весь год возить детей в самые интересные места и за очень маленькие деньги». Не верьте. Турфирмы всегда посредники. Максимум, что они могут сделать сами — провести так называемую «трассовую» экскурсию по дороге к музею. А в музее вы попадёте на типовую обзорку.

2. Не заказывайте обзорные экскурсии в музее. Даже если вы везёте детей туда, куда вряд ли вернётесь и очень боитесь не увидеть чего-то — всё равно не заказывайте обзорные экскурсии. Поверьте: лучше запомнить два-три экспоната, чем не запомнить вообще ничего. Во многих музеях, особенно в туристических городах, есть тематические игровые программы для детей. Да, придётся заранее поискать о них информацию. Обычно на музейных сайтах есть раздел «Музей детям» или «Образование» — заходите туда, сравнивайте программы, выбирайте.

3. Посмотрите отзывы. Например, на форумах OSD («Отдых с детьми») в Москве и Littleone в Петербурге. Обязательно уточните, для какого возраста программа. Старайтесь выбирать занятия, в которых есть творческие мастерские, квесты и так далее. Чтобы дети не просто стояли и слушали. Если всё-таки вы выбрали традиционный рассказ-экскурсию, то не больше часа (для детей до 10 лет — 40-45 минут). Но если в музейной программе есть творческие задания, можно задержаться и на два, и на три часа.

4. Составьте план поездки, чтобы у детей хватило сил на всё. Особенно если ваша группа едет в другой город. И ещё раз — не полагайтесь на советы турфирм! Делайте это сами, оставьте турфирмам гостиницы и трансфер. Вот, например, типичная программа для школьной группы на один день:

- Завтрак.

- Посещение Казанского собора.

- Прогулка по Невскому проспекту.

- Экскурсия в Эрмитаж

- Экскурсия «Ансамбль Стрелки Васильевского острова»

- Экскурсия в Кунсткамеру

Лично я возненавидела бы и город, и экскурсоводов, и учителей к концу такого дня. Честное слово, сотрудники петербургских музеев к концу каждых каникул ненавидят свою работу: дети мечтают сбежать даже с самой интересной программы. Они просто не в силах переварить Эрмитаж и Кунсткамеру в один день (ещё собор и две экскурсии), Пушкин и Павловск — во второй. Эффект обратный: дети мечтают больше никогда не бывать в музеях.

5. Не тащите детей в два музея в один день. Даже если они оба must see и расположены поблизости. Мало кто из взрослых выдерживает такие нагрузки, а уж дети, даже старшеклассники, — тем более. Сделайте утром музей, а после обеда — квест по парку или мастер-класс. Пусть будут два разных места: музейная интеллектуальная нагрузка дополнится, например, подъёмом на смотровую площадку.

Как готовиться к экскурсии (и как не надо делать)

6. Не рассказывайте заранее детям о том, что они увидят. Иногда учитель пытается заменить собой экскурсовода. И ещё до экскурсии всё рассказывает сам — и про картину, и про писателя, и про усадьбу. Какой смысл тогда ехать? Так делать не надо.

7. Подумайте, что делать с детьми в дороге. Если вы едете на автобусе и не собираетесь сами вести экскурсию по дороге, можно поставить детям кино по теме экскурсии. Мы смотрели фильмы про Илью Муромца по дороге в Муром, а «Садко» — по дороге в Великий Новгород. Если вы едете на какую-то военную экскурсию, покажите детям хороший фильм о войне.

8. Подумайте, как разбить детей по группам (если их много). На многие интерактивные и игровые музеи берут группы не больше 15 человек — и это правильно. Поэтому, если везёте целый класс, заказывайте две параллельных программы и заранее договаривайтесь с детьми, как лучше разделиться. Вообще, работа в маленьких группах — одна из лучших педагогических технологий, и ей стоит пользоваться.

9. Возьмите с собой родителей. Если в вашем классе есть проблемные дети (те, в которых вы не уверены), не берите на себя ответственность и просите родителей поехать с вами. Сразу обсудите со всеми взрослыми правила и дайте детям адекватную долю свободы: не стройте парами старшеклассников и позвольте самим оплатить проезд в общественном транспорте.

6 ситуаций, когда родители подрывают авторитет учителя. А так делать нельзя

Недавно знакомый 8 класс съездил на скучнейшую экскурсию «Декабристы в Петропавловской крепости», но после неё детям разрешили поиграть в снежки и покататься с горок. Плохие эмоции сразу забылись, а крепость, наоборот, запомнилась. Про декабристов тоже кое-что осело в памяти.

Что делать на самой экскурсии

10. Не мешайте экскурсоводам. Во время музейной программы задача у всех простая: не мешать экскурсоводу. Если в классе есть беспокойные дети, которые не могут долго стоять на месте и задирают остальных — держитесь поближе к такому ребёнку, чтобы успокоить или вовремя увести. Если экскурсовод задаёт вопросы, на которые дети не знают ответа, — не отвечайте за них. Вряд ли вопросы адресованы взрослым.

11. Расскажите детям о музейных правилах. Заранее предупредите детей, что фотографировать во время экскурсии могут только взрослые. Если детям очень хочется делать это самим, оставьте на это время после экскурсии. Обязательно попросите детей отключить гаджеты в музее и, очень важно, -заставьте их выплюнуть жвачку! Ну и сами не забудьте, конечно.

12. Накормите детей. Да, дети очень любят есть. И очень расстраиваются, когда им этого не разрешают. Да, в автобусах часто есть нельзя. Придумайте заранее, как решить эту проблему. Если у вас в программе не запланирован обед, устройте пикник на свежем воздухе. Или раздайте всем по яблоку и сухофруктам (это можно есть в автобусе).

13. Не забудьте про сувениры. Детям важно получить какой-то предмет на память. Лучше всего, если во время самой программы дети сделают что-то своими руками и заберут с собой — но если нет, оставьте время на магазин.

Иллюстрация: Shutterstock (Dmitriy Trubin). Фото: Shutterstock (Mirek Nowaczyk, Pressmaster, Aivita Arika, aapsky)

Источник

Как сделать экскурсию интересной, или Методические приемы показа и рассказа

В любой экскурсии сочетаются два элемента – показ и рассказ. Для каждого из них разработано немало методических приемов, которые позволяют сделать прогулку с гидом увлекательным и запоминающимся для туристов мероприятием. Рассмотрим основные способы.

Как показывать?

Методические приемы показа могут быть общими – применимыми для любой экскурсии. К ним относится предварительный осмотр – общее ознакомление с внешним видом объекта. Такое действие занимает пару минут, в течение которых турист получает первое впечатление. Этим способом не стоит пренебрегать, поскольку он обеспечивает переход от одного пункта маршрута к другому и позволяет подготовиться к восприятию нового материала.

Предварительный осмотр – подходящее время для фотографирования

Следующий метод – экскурсионный анализ: гид обращает внимание клиента на отдельные части сооружения, акцентируется на тех или иных деталях. Такой подход дает возможность более глубоко изучить свойства наблюдаемого.

К частным приемам относят следующие:

- зрительная реконструкция – это мысленное восстановление первоначального вида объекта; применяется в туре по памятным местам, где происходили встречи исторических лиц, военные действия, грандиозные стройки и пр.;

Чтобы помочь туристам представить четкую картинку, гиды используют наглядные пособия: фотографии, рисунки, схемы. Из подобных материалов формируется так называемый «портфель экскурсовода» – комплект визуальных носителей информации.

- локализация событий – это четкое указание на местности, где совершались те или иные действия; подходит для военно-исторической тематики, например, на поле под Аустерлицем, где проходила знаменитая битва с Наполеоном, гид указывает расположение войск разных стран; такой способ вызывает у экскурсантов чувство сопричастности;

- зрительное сравнение – это сопоставление различных предметов и явлений: конструктивных особенностей зданий разных эпох, облика старой и новой частей города и пр.;

- панорамный показ – это обзор объекта в целом с возвышенности, например, пражских улиц с высоты Староместской ратуши (Staroměstská radnice).

Приемы можно совмещать, например, панорамный обзор города и сравнение архитектурных стилей храмов

7 основных приемов рассказа

- Экскурсионная справка. Краткие данные об объекте: когда создан, предназначение, размеры и др. Чаще всего используется во время автомобильных туров, когда виды быстро сменяют друг друга за окном.

- Описание. Развернутый рассказ о характерных чертах, приметах, качествах достопримечательности.

- Объяснение. Раскрытие сущности события и причин, его вызвавших. Применяется в историко-краеведческих и природоведческих экскурсиях, а также при показе произведений искусства – для разъяснения замысла автора.

- Цитирование. Это дословный отрывок из какого-либо текста или слова исторической личности, в которых ярко и красочно описывается наблюдаемый объект (например, в Париже при прогулке по Нотр-Даму можно зачитывать выдержки из одноименного романа Виктора Гюго). Цитата позволяет создать у экскурсанта яркий образ исследуемой эпохи.

- Вопросы. Используются либо в риторической форме, что помогает привлечь внимание экскурсантов, либо в качестве побуждения к дискуссии.

- Репортаж. Рассказ о происходящем на глазах туристов. Применяется при наблюдении за состязаниями, выступлениями, производственными процессами. Стоит использовать, например, при посещении испанского фестиваля прыжков через младенцев (Fiesta del Colacho).

Прием репортажа требует особого умения от гида, ведь ситуация меняется очень быстро

- Соучастие. Чтобы отдыхающие «примерили на себя» ту или иную эпоху, можно попросить их представить себя в соответствующих условиях: придворными на балу в Версале или монахами в бенедиктинском монастыре чешского города Кладруби. Такое перевоплощение запомнится надолго.

Применяйте разнообразные методические приемы показа и рассказа, чтобы добавить своим экскурсиям сочных красок, сделать далекие события близкими сегодняшнему человеку, заставить клиента переживать вместе с историческим персонажем. И новые обращения к вам обеспечены, ведь туристы любят такие эмоциональные мероприятия.

Источник

Работа с туристами (продолжение)

Всегда тщательно взвешивайте что вы говорите. Пользуйтесь уважаемыми источниками, перепроверяйте информацию по нескольку раз. Даже если неправильная информация встречается часто, она от этого правильной не становится и не нужно ее рассказывать туристам. В качестве источников информации предпочтительны научные лекции, специализированные музейные издания, краеведческие журналы, книги, написанные историками. Телевидение, газеты, журналы, интернет стоят на последнем месте, т.к. там преобладает непроверенная или искаженная информация.

Во что превращается «экскурсия», созданная по байкам, выдумкам, телепередачам и современным книгам, можно прочитать здесь:

«Ночные экскурсии — одно из любимых летних развлечений скучающих горожан и любопытствующих гостей столицы, что подтвердилось аншлагом минувшей ночью. Ваш покорный не мог не сунуть нос в эту индустрию, захватив блокнотик для перловки) Бред выделяю курсивом, комментирую оффтопом. Поскольку отъезжали от Сухаревской, первой пострадала от фантазии экскурсовода ранее стоявшая там Сухаревская башня:

У Петра в навигационной школе учились стрельцы. Вот тебе, бабушка, и «Вперёд, гардемарины!»

Но главное — конечно, Яков Брюс, у которого, как известно, при Навигацкой школе была обсерватория. По версии экскурсовода, он был универсальным гением покруче Леонардо да Винчи и не менее ясно видящим, чем НасТЫРдамус! Очень настырный был дядя, действительно, — ко всем приставал со своими пророчествами!)

По ночам створки купола башни (створки! купола! где вы видели башни с куполами?), сообщили нам, раскрывались, и оттуда вылетал железный дракон — в том числе с тремя головами. Ни за что не угадаете, что же тёмный народ XVIII века принял за дракона. Сдаётесь? Мессершмитт! Нет, я серьёзно. Вильгельм Эмиль Мессершмитт вообще, оказывается, ни при чём, потому что экскурсовод поведал: Мессершмитты были построены по чертежам Якова Брюса, которые немцы у нас украли. Но, видимо, далеко фашистам до птенцов гнезда Петрова: русские истребители настолько суровы, что взлётная полоса им нафиг не нужна. Створки купола открыли — и полетели!» источник достоин полного прочтения

Во время экскурсии не нужно рассказывать кто из знаменитых людей где живет, где прописан. Не нужно увеличивать толп поклонников и воров. Оставьте людям право на спокойную жизнь. Иначе может получиться так:

«На днях в питерскую квартиру популярного актера и певца Михаила Боярского забрались воры. Преступники умудрились вскрыть замок на металлической двери и зайти в жилище.

— Мне же кажется, что мою квартиру выбрали не случайным образом, а целенаправленно, – говорит певец. – Просто экскурсоводы в нашем городе часто показывают туристам мой дом, говорят, что здесь живет Боярский. Возможно, какие-то заезжие гастролеры и решили обчистить меня. Лишь чудом им это сделать не удалось.» источник

Выстраивая рассказ не забывайте, что в группе люди, которые по разному воспринимают информацию: большинство, конечно, визуалы, но есть и кинестетики, и аудиалы. Поэтому при описании объектов используйте слова, которые характеризуют не только ширину, объем дома, но и яркую окраску витражей, шорох листьев возле дома, неровности кирпичей в кладке. Есть люди, которым достаточно посмотреть на памятник, а есть те, которым для знакомства с предметом нужно его потрогать, ощутить.

Экскурсовод лишь передает информацию, взятую из проверенных источников. Он не выражает собственного мнения, тем более не навязывает его. Люди едут отдохнуть, узнать что-то новое, но не получить нравственные наставления или посвящение в какую-либо религию. В тоне разговора не должно быть давления, агрессии. Люди это чувствуют и далее поездка превращается в пытку, в навязывание мнения.

«Я, как профессиональный историк, прекрасно знаю, как увлечь аудиторию интереснейшими рассказами на исторические темы. Для своих лекций готовил десятки примеров, чтобы излагаемая под запись лекция не была слишком «сухой» и академичной, чтобы слушателям было интересно. Здесь же совсем не требуется готовить материал на уровне лекций. Достаточно знать основные факты и травить байки на эту тему, благо их более чем достаточно.

За границей так и происходит. Помимо того, что общий уровень знаний экскурсоводов на порядок выше, чем в московских турагенствах, никто не пытается учить туристов жизни, проповедовать им свои религиозные взгляды и политические воззрения. Возможно это связано с тем, что на экскурсии там попадает немного другой контингент. Хотя я не могу сказать, что на местных маршрутах ездят люди, которые ничего в жизни не видели и не бывали за границей. Но почему же уровень экскурсоводов «на экспорт» гораздо выше уровня «доморощенных»?

Обратно мы ехали без экскурсовода, избежав довольно скучной лекции о его религиозных воззрениях вперемешку с квасным патриотизмом. А той части группы, с которой он остался я не завидую, не смотря на то, что им представилась возможность просто погулять по этому невероятному городу….» источник

Рассказывайте интересно, с выражением, захватывающе:

«…нас возили на экскурсию в Ломоносов. Экскурсовод настолько нудно говорила, что хотелось повесится! Это просто пытка.» источник

«…во время рассказа экскурсовода об обороне и сдаче Одессы мужчины плакали (реально утирали слезы)» источник

Люди лучше воспринимают низкий голос, чем высокий. Он должен быть более бархатный, нежели визгливый. Конечно, голос должен быть спокойным, без проявления торопливости или нервозности. Не забывайте — ваше состояние передается туристам.

Если вам предстоит вести экскурсию в храме, нужно заранее получить на это разрешение (благословение) у священника. Если вы получили его, не забывайте, что рассказ нужно вести относительно тихим голосом, не мешая находящимся в храме верующим. Громкий голос в храме неуместен. Также стоит помнить, что спиной к алтарю, к иконам не стоят. Можно встать к ним боком или чуть в стороне, образуя треугольник с группой.

Рассказ должен быть интересным, всесторонним и не превращаться в сухое описание фактов. Например, проезжаете мимо какого-либо предприятия, телебашни, Мосфильма, ботанического сада — расскажите какие интересные там проходят экскурсии, как на них можно попасть, как сюда проехать.

«Да, это беда многих рассказчиков и экскурсоводов: они не всегда понимают, что собеседникам могут быть интересны причины необычных (нелогичных) технических решений, а не только история создания» источник

«Были на экскурсии по Минску 25 июля. Минск понравился очень, а экскурсовод Маргарита нет. Экскурсия не была познавательной, одни сухие исторические факты, даты. Сама Маргарита изнывала от жары и постоянно жаловалась, что ей плохо.» источник

Говорите достаточно медленно, с выражением. Темп речи и ее подача должны быть такой, чтобы вас хотелось слушать, чтобы можно было запомнить и осознать услышанное. Иначе может получиться так:

«…я была просто ошарашена. Мой мозг не то что не успевал переваривать информацию, некоторую он просто не воспринимал

«…экскурсовод, молодая девушка, студентка очень внимательно и по делу рассказывала про город и легенды города. В конце экскурсии в автобусе раздались аплодисменты, экскурсовод и водитель несколько смутились.

Обобщайте увиденное, подводите итог сказанному. Это поможет туристам лучше запомнить и понять увиденное.

«Убедилась, что экскурсовод таки нужен, ибо он структуризирует увиденно-услышанное.» источник

Если вас пытаются перебить вопросом на середине рассказа, не обращайте внимания. Когда закончите рассказ можете обратиться к человеку, попросить повторить его вопрос.

Если во время рассказа вокруг совершается что-то внезапное, что отвлекает внимание людей (например, свадебная процессия, собаки, белки), стоит выдержать небольшую паузу и затем продолжить.

Выстраивая рассказ, говорите от общего к частному. Сначала расскажите где находимся, что нас окружает и затем уже приступайте к описанию конкретного объекта. Нельзя начать рассказ сразу с какой-то истории, которая произошла в некоем доме. Люди просто не поймут о каком именно доме идет речь, куда смотреть и где вообще они находятся.

Используйте логические переходы. Не прыгайте от факта к факту. Куча мала информации никому не нужна. Отрывочные сведения усваиваются с трудом.

Конечно, не стоит в работе использовать слова-паразиты «вот», «ааа…», «так», «короче», «чо», «эээ…», «значит». Если произносите термин «замечательный» относительно здания, обязательно раскройте тему, почему это здание замечательное и чем именно оно такое выдающееся.

Когда говорите важную информацию, давайте ссылку на источники. Иначе вашу речь могут почитать голословной или выдумкой.

Понятно, что трудно после трехсотого или тысячного раза рассказывать так, как будто в первый раз. Но все же от вашего актерского таланта, воодушевления, зависит мнение людей и полученные ими эмоции о прогулке.

«А более всего запомнились экскурсоводы, которые включены в стоимость билетов, и я послушал лекции аж от трех. Так живо, с душой и в красках рассказывают! Последнюю, третью девушку-экскурсовода я даже начал записывать на диктофон» источник

Экскурсовод — организатор, но не погонщик людей. Если вы целый день работаете группой, уместно будет перед началом поездки всех предупредить, что на выходах вы сначала 5-10 минут рассказываете интересное, а потом — свободное время. Потому что люди часто нервничают, смотрят на вас — волнуются что не успеют сделать фотографии и купить сувениры. Важно дать им на это время. Иначе может получиться так:

«Была в Костроме 1 раз, на экскурсии. Ужасное впечатление осталось — холод собачий, хотя всю остальную теплоходную поездку держалось тепло. Экскурсия скомканная, экскурсовод — громкая нервная тетка, много командовала, мало рассказывала.» источник

Не держите людей долго на одном месте. 10 минут вполне хватит. Потом люди отвлекаются, беспокоятся, что не успеют сфотографировать, а в холодное время — замерзают.

Не размахивайте бессмысленно руками, отслеживайте свои жесты. Движениями рук вы направляете взгляд туристов, помогаете им не только смотреть, но и видеть.

При общении с людьми не пользуйтесь излишне темными солнечными очками. Люди должны видеть ваши глаза, это уважение. Если солнце очень сильно мешает, поможет головной убор с широкими полями.

В зависимости от положения солнца, во время рассказа людей расположите так, чтобы солнце им не било в глаза. Ели стоит жаркая погода — поставьте группу в тень, если холодная, наоборот, выберите солнечное, закрытое от ветра, место.

Если на маршруте запланирован обед, не забывайте, что экскурсовод садиться кушать последний. Вначале он должен проверить все столы — как рассадили людей, всем ли хватает столовых принадлежностей, что именно подали туристам (сравните с информацией турфирмы). Если вы путешествуете на автобусе, позаботьтесь о том, чтобы водителя тоже накормили. Экскурсоводы, водители, менеджеры обедают за отдельным столом от туристов.

Давайте то, количество информации, которое люди могут усвоить. Не нужно перегружать их лишними фактами, отвлеченными темами и специфическими терминами. Делайте маленькие паузы. Они необходимы для осознания и усвоения информации.

Сколько положено говорить экскурсоводу? Например, экскурсия рассчитана на 6 часов. Если это прогулка по городу, то экскурсовод говорит 6 астрономических часов. Если за городом — 6 академических, т.е. каждые 45 минут он имеет право делать перерыв на 15 минут. На обратном пути экскурсовод, как правило, не говорит. Туристы в это время отдыхают, кто-то спит, кто-то делится впечатлениями с соседом, кто-то слушает музыку.

Иногда на экскурсиях бывают люди, которые испытывают недостаток общения. Они задают вопросы, на которые им не нужны ответы. Им нужно время и внимание. Если у вас есть возможность, подарите им это.