Тема VIII

Музыкально-ритмические этюды и их построение

На заключительном этапе работы мы подходим к музыкальному произведению в его целом и к движению как средству выражения не только элементарных сценических задач, но и сценического действия

Таким образом, понятие ритма значительно расширяется и включает не только соотношения временные, пространственные и внешне динамические (объем, нагрузка, планировка), но также и соотношения гораздо более сложные по содержанию и динамике действия. Например: строя сценарий этюда, учащийся должен учитывать соотношения значимости отдельных «кусков» действия, то есть учитывать ритм этюда, определяемый смыслом каждого «куска» и его логической зависимостью от предыдущих и последующих. Работа данной темы заключается в построении так называемых «музыкально-ритмических этюдов».

Эти этюды, хотя и имеют определенный сюжет, однако отнюдь не являются попыткой создания «музыкальной пантомимы» и не преследуют никаких самостоятельных художественных целей.

Они представляют собой наиболее целесообразную форму упражнений, суммирующих различные элементы пройденного на наиболее близком для актера материале сценического движения, то есть движения, подчиненного сценической задаче.

За руководящую основу берется несложное музыкальное произведение и строится игровой этюд, «куски» действия которого должны соответствовать «кускам» музыкального текста, то есть фразам, предложениям и, наконец, частям. Это — первый этап работы, где в музыкальном тексте принимается во внимание главным образом его внешняя ритмическая структура, а динамические оттенки и эмоциональная окраска затрагиваются лишь попутно.

На следующем этапе внимание концентрируется на органическом ритме, и сюжетная линия этюда строится так, чтобы отразить линию динамических оттенков. Наконец, в сюжете и действии этюда вскрывается содержание музыкального произведения, то есть внимание направляется равно на все данные музыкального текста: и на ритмическую структуру, и на ее оттенки, и на эмоциональную окраску.

Построенный таким образом музыкально-ритмический этюд представляет собой игровой этюд без какого-либо словесного текста, где движение может быть точно или свободно ритмизованно в зависимости от общего замысла. Трудность построения такого этюда заключается не только в непременном условии той или иной ритмизации, но главным образом в том, что при отсутствии словесного текста сюжетная линия этюда должна быть максимально действенной, а в разработке деталей необходима чрезвычайная скупость и вместе с тем убедительность каждого движения.

Музыкальное произведение рассматривается, как некий своеобразный «текст», который дает возможность большого многообразия ритмических построений и, следовательно, новые возможности тренировки ритма в законченном процессе движения, а не только в отдельных сочетаниях элементов.

Как всякое искусство, и музыка раскрывает в присущем ей, специфическом материале — звукосочетаниях — воспринятую композитором и художественно выраженную, действительность.

Анализируя музыкальный текст и раскрывая его содержание, вовсе не следует предполагать, что непосредственное впечатление от прослушанной музыки может быть отражено в каком-то одном, обязательном для данной музыки зрительном образе.

Прослушав музыку, необходимо как можно определеннее очертить тот круг, в пределах которого может быть найдена тема этюда. Впечатление от прослушанной музыки следует зафиксировать и определить словами, отражающими «краску», «состояние», а не определенный, вдруг возникший образ, который может оказаться чрезвычайно навязчивым и вовсе не исчерпывать впечатления во всей его полноте. Музыка — «мрачная; угнетающая; тоскливая; унылая».

Определив такими словами ее содержание, мы намечаем круг, в пределах которого возможны самые разнообразные темы — «Тюрьма», «Непосильная тяжелая работа», «Болезнь близкого человека», «Известие о смерти», и т.д. и т.д. Если же, прослушав музыку, сразу пытаться облечь свое впечатление в определенный образ или даже тему, то, увлекшись мелькнувшим на основании какого-то отдельного, особенно яркого момента в музыке образом, можно исказить свое непосредственное впечатление, «подгоняя» музыку к возникшему образу.

Очень часто бывает, что когда люди именно так пытаются воспринять музыку, то у одного создается образ «шелестящей от ночного ветерка травы и соловьиных трелей», а у другого под впечатлением той же самой музыки — «завод, машины, работа и пр.». Такое противоречивое толкование одной и той же музыки немыслимо, если четко намечен круг возможных тем, если определены самые ситуации. Тогда разные люди могут в совершенно различных темах, сюжетах и образах отразить свое впечатление, но при всем их различии эти темы все же будут в одном плане, отображая одни и те же «краски». Для того чтобы понять музыкальный текст, мало одного общего впечатления. Необходимо, слушая музыку с целью анализа ее как «текста», ставить перед собой очень конкретные и четкие задачи. Например: музыка слушается впервые; задача — наметить круг возможных тем. Для этого нужно несколько раз прослушать музыку, проверяя свое первое впечатление. Следующая задача (когда тема уже выяснена) — проследить линию динамического напряжения и наметить кульминационную точку этого напряжения.

Динамика дает материал к развертыванию темы, к построению сюжета еще пока в общих чертах. И, наконец, последняя задача — отметить части, предложения и фразы, темп и счет (с тем, чтобы определить объем фраз). Анализ ритмической структуры дает возможность детально разработать действие, наметить задачи отдельных моментов, «куски» и их соотношение, мизансцены и т.д.

Таким образом, параллельно с последовательным изучением музыкального текста постепенно разрабатывается этюд, в котором содержание музыки вскрывается при помощи движения, подчиненного сценической задаче. Очень полезно записать и анализ музыки и построенный на основе музыкального текста этюд в виде сценария. Такая запись, во-первых, приучает планировать движение, учитывая все его детали, а во-вторых, она служит схемой, по которой можно точно восстановить, когда это нужно, уже проработанный этюд.

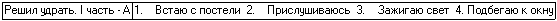

Примерная запись музыки и сценария

Счет 2/4

Этюд Шитте № 6

I часть

А

II часть

Б

Переход

III часть

А

Примечание:

Квадратными скобками обозначены части.

Горизонтальными линиями — предложения.

Дугами — фразы.

Арабские цифры внутри дуг обозначают тактовое строение фразы. В данном примере имеются однотактовые, двухтактовые и четырехтактовые фразы.

Круглой скобкой обозначено предложение, связывающее II и III части и служащее поэтому как бы переходом от одной части к другой.

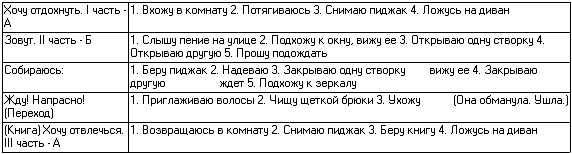

Сценарий этюда

Тема «Ночной побег»

Сценарий этюда

Тема — «Неудавшееся свидание»

Приемы построения движения в таких этюдах чрезвычайно разнообразны. Движение может быть построено или по принципу метризации (см. тему «Метр»), или по принципу ритмизации (см. темы «Ритмический рисунок» и «Фразировка»), или соединением этих приемов в одном этюде. Все зависит от замысла, от того, в каком стиле и в каком плане разрабатывается тема, а это в свою очередь диктуется музыкой.

Зависимость действия от музыкального текста не должна расцениваться как связывающая фантазию учащихся «натяжка», как нарочитый прием «музыкального оформления сценического действия». Задача работы над такими «музыкальными этюдами» в том, чтобы при помощи основных методических приемов системы ритмического воспитания (слияние музыки и движения) развить «ритмичность» на материале, специфичном для актера, на осмысленном движении, приближающемся к сценическому действию.

Музыкальный текст дает очень яркие и четкие условия ритмической организации, а лишенное слова, но осмысленное движение требует очень большой скупости и вместе с тем убедительности. Благодаря этому создаются наиболее рациональные тренировочные условия для развития и укрепления навыка организации своего поведения, то есть «ритмичности». В данной теме особенно важны самостоятельные работы учащихся, заключающиеся в построении этюдов на данное музыкальное произведение. Музыкальный текст анализируется на уроке под руководством преподавателя, и записывается схема анализа. Этюд (тема, сюжет, разработка) строится учащимися самостоятельно при помощи схемы, в которой зафиксирована структура и динамика музыки.

Вначале этюд работается без музыкального сопровождения, как обычный этюд по дисциплине мастерства актера, и только когда задачи действия органически усвоены, начинается работа с музыкальным сопровождением.

На первых порах музыка будет очень мешать, так как в процессе работы без музыки уже сложился своеобразный ритм, который может и не совпасть с музыкальным. Вот в этот момент и возникает тренировочная задача — включиться в ритм музыкального произведения, преодолев создавшиеся отклонения. Благодаря этой «борьбе ритмов» создаются разнообразнейшие тренировочные условия, помогающие преодолевать ритмические «штампы» и развивающие ритмическую гибкость и легкость переключения.

После того как этюд легко и свободно идет с музыкой, он снова работается без музыки — для развития навыка устойчивости в ритме. Этюды могут быть индивидуальные, с партнером, групповые и массовые.

Работа над театрализованными этюдами. Подбор

музыки.

Ольга Чернова

Работа над театрализованными этюдами. Подбор музыки.

«…сила

воздействия подлинно

художественного

хореографического

произведения в единстве музыки и танца.»

И. В.

Смирнов,

«искусство балетмейстера»

В работе над театрализованной деятельностью и танцевальными

инсценировками с дошкольниками музыкальный руководитель

становится одновременно преподавателем актерского мастерства, звукорежиссером и

постановщиком. В данной разработкерассматривается такой вид работы, как работа над театрализованными этюдами,

анализируется материал для их музыкального сопровождения.

Первый импульс и вдохновение для формирования навыков, умений и

любви к театру – в

ярких впечатлениях детей, полученных от первых занятий «Актерского мастерства».

Перед музыкальным руководителем

стоит непростая задача- на групповом занятии научить каждого ребенка воплощать

замысел в сценический образ, выражать определенные мысли и чувства, дать

хореографическую характеристику персонажа, используя форму миниатюры. (К

примеру, этюды «Зонтик», «Марионетка», «Русалка»).

Успешности обучения способствуют многие факторы. Так как в

создании образа танцевальный текст и музыкальный материал

играют первостепенную роль, музыкант не

только иллюстрирует хореографию, но отвечает за выразительность, яркость музыкального материала.

Специальной литературы по выбору музыкального сопровождения к хореографическимэтюдам не существует; нигде не описаны рекомендации, какую

именно музыку брать за основу- «классику», популярные

детские песни, либо пьесы педагогического репертуара фортепианного отделения

ДШИ.

Зачастую на первом, эскизном этапе работы над этюдом, музыкальное сопровождение подбирается

спонтанно, музыканты играют «кто во что горазд» и обсуждение подходящей музыки не планируется.

Мы полагаемся на

собственный профессиональный опыт, музыкальный кругозор и репертуар, умение мгновенно

отыскать в памяти нужное музыкальное произведение

и при необходимости кое-что досочинить или «убрать» в ходе исполнения. Прибавим к этому

умение следить за танцующими, чтобы обеспечить в музыкальном сопровождении совпадение

драматургического развития и эмоционального строя миниатюры. Например, в этюде«Солнышко» радость сменяется грустью из-за

набежавшей тучки. В какой части, на каком такте это происходит?

Методическая разработка содержит:

• Анализ хода занятия и продукта обучения (хореографическая миниатюра — этюд).

• Обзор музыкального материала. Описание творческой работы музыканта.

•

Высказывания выдающихся мастеров балета.

специфике обучения предмету «Актерское мастерство»,

появляется мотивация к активной творческой работе, побуждение к профессиональному

самосовершенствованию (расширение репертуара, повышение качества чтения с

листа, подбор, импровизация.)

«Мы выражаем жизнь в

танце…»

И.

Моисеев

Занятие

по развитию артистизма.

Желательно, чтобы каждый ребенок был вовлечен в работу над этюдом – характеристикой какого – либо

предмета, психологического состояния или персонажа. Образ для воплощения его

детьми выбирается близкий, понятный их мироощущению.

Это могут быть:

• игрушки (этюды «Кукла –неваляшка», «Клоун», «Обезьянка»);

• образы природы («Солнышко», «Сосулька»);

• окружающие предметы («Ручка», «Книжка», «Иголка с ниткой», «Телевизор» и даже«Дрель», «Гвоздик», что

очень нравится мальчикам);

• определенное настроение («Загадка», «Шутка», «Строгость», «Наваждение»).

В парных этюдах излюбленные темы – «Глазки», «Сапожки», «Я и зеркало» и

т. д.

Третий вид этюдов – о

персонажах из сказок и их волшебных превращениях (этюды «Баба-Яга», «Русалка», «Бармалей»).

Подобно тому, как Г. С. Андерсен в своих сказках одушевлял

простые предметы, хореограф воплощает, «оживляет» эти образы в этюдах с определенным сюжетом. Характер

персонажа, психологического состояния раскрывается через применение характерных

жестов, танцевальных па и разнообразной мимики. Педагог вместе с детьми

отбирает наиболее интересные и убедительные движения для воплощения образа.

Показ педагогом некоторых деталей, фрагментов этюда, беседы о личном опыте детей, обращение к поэзии,

живописи- все это помогает возбудить детскую фантазию. Но наиболее яркое

впечатление, возбуждающее фантазию, должно оставить музыкальное сопровождение.

В истории балета высказывались разные точки зрения о форме

содружества балетмейстера и композитора (в нашем случае

концертмейстера); что первично: музыка или танец?

Обратимся

к творчеству великих мастеров балета и приведем некоторые аналогии.

Русский балетмейстер М. Фокин «в своих творческих решениях

всегда исходил из музыки, из ее характера и стиля, умел находить адекватную музыкальному произведению пластическую

трактовку.»(И. В. Смирнов, «Искусство балетмейстера»).

А Ж. Ж. Новер один из первых в истории танца, осмысливший особенности

творчества балетмейстера, писал: «Хорошаямузыка должна живописать, должна говорить, отзываясь на

нее, танец становится как бы эхом, послушно повторяющим вслед за ней все то,

что она произносит.»

В нашем случае, именно концертмейстер должен уметь «зажечь» учеников

темой, идеей с помощью темпераментного исполнения музыкального материала.

Поэтому значительное место на уроке должно отводиться прослушиванию и разбору музыки.

С другой стороны, великий русский композитор П. И. Чайковский

создавал свои балеты в содружестве с балетмейстером М. И. Петипа, выполняя все

его требования композиционного плана. Чайковский просил его как можно подробнее

описывать каждую сцену будущего балета. Карло Блазис, один из крупнейших

педагогов и балетмейстеров 19 века, писал: «Музыкадолжна описывать действующих лиц и их страсти,

уточняя и завершая их портреты». В этом случае хореография «первична»: это значит, что приемлем и метод подбора музыкальногосопровождения

к готовому танцевальному тексту. Здесь требуется высокий уровень

профессионализма концертмейстера, особенно на первых «эскизных» этапах работы. Замечательный

пример такого мастерства мы найдем в творческой биографии молодогоШостаковича: в

середине 20-х годов XX века он работал пианистом

– иллюстратором в кино. Сидя у экрана он подбирал музыку к фильму. Если за основу брались «трафареты», Шостакович дополнял их импровизациями. «Это – своего рода композиторские экзерсисы» — писал Шостакович. Позже композитор

применил этот опыт в создании музыки для кино. Шостакович «начинал с чтения сценария,

бегло просматривал картину, наблюдал монтаж, увлеченно подчинялся зрительным

впечатлениям.» «…Сцены запоминал сразу, с мельчайшими деталями, и они быстро

трансформировались в звуковые образы. Режиссер с секундомером определял

длительность музыки, смену ее характера и т. д. Все обговаривали точно,

и так же точно композитор выполнял заказ.» (С. Хентова).

Методы работы мастеров помогут музыкальным руководителям найти свой

индивидуальный способ обучения, свои формы содружества.

Длительность этюда составляет

примерно две минуты. В течение этого времени музыка и

хореография должны отобразить не только характер, но и перипетию события, будь

это даже простой этюд «Ручка» или «Иголка с ниткой».

Как и в любом хореографическом произведении, в композиции этюда соблюдаются основные драматургические

принципы. Как правило, форма и протяженность готовых музыкальных произведений не везде соответствует

протяженности, сюжетному замыслу, смене эмоционального строя этюда. В таких

случаях музыкант вправе

достаточно свободно обращаться с формой музыкального материала: при необходимости сокращать текст,

по-своему компоновать части, а также добавлять какое-либо количество тактов,

используя тематический материал исходной музыки. Яркий пример – вариации, сымпровизированные

концертмейстером и построенные на интересном тематическом материале. Так, этюд «Часы» с

использованием известной музыки к детской передаче «Спокойной ночи, малыши» — пример использования пианистом

элементов импровизации.

Дается два такта вступления, после чего на протяжении 8 тактов

звучит ритмичная, но монотонная музыка. Она изображает веселого, добродушного персонажа –

Часы. Напоминая ребятам о том, что пора спать, невольно часики сами засыпают (9-24 такты). Музыкадолжна отобразить постепенное укачивание,

успокоение. Здесь уместно сочинить небольшую мелодию, построенную на

пентатонике, так как этот мелодический строй присутствует в теме А.

Островского. Ее начало – на forte. Можно сделать «отклонение» в

VI, минорную ступень. Приближаясь к заключительным тактам, «укрупнить» длительность

нот (например, мелодия звучит уже не восьмыми, а четвертями; далее –

половинными). В динамике – diminuendo; можно добавить больше правой педали.

Спокойные заключительные аккорды – на ritenuto.

Импровизация – высший тип музицирования, опирающийся на

накопленные знания и впечатления о музыке, на навыки исполнительского мастерства. Музыкант должен освоить основы импровизации и

систематически совершенствовать это умение, применяя его вобработке музыкального материала

для хореографических этюдов. Надо заметить, что свободное обращение с музыкальным текстом – это особое искусство,

требующее продуманности, оправданности подчинения общему замыслу и знанию

логики музыкального мышления. Особенно деликатно надо обращаться

с выдающимися произведениями мировогоискусства: эта музыка сама

по себе выразительна в эмоциональном и драматургическом смысле. Например, пьеса

П. И. Чайковского «Баба-Яга» из «Детского альбома».

Количество тактов, драматургия, смена настроения в музыке пьесы – все это в комплексе подходит

для одноименного хореографического этюда.

Итак, музыкальная «классика» больше подходит для метода работы на уроке, в

котором композиционный план этюда строится, исходя из музыкальной драматургии.

Далее предложен примерный список музыкального материала, подходящего для образного строяэтюдов. Это музыка, имеющая яркое эмоционально – образное содержание:

1. Р. Шуман «Тетрадь для юношества»;

2. Ф. Шопен Этюды, прелюдии;

3. Шуберт «Музыкальные моменты»;

4. П. И. Чайковский Балеты, «Детский альбом» и другие пьесы;

5. Н. Римский – Корсаков материал из опер «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок»,«Садко», «Снегурочка» и т. д. ;

6. М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»;

7. С. Прокофьев Балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта», сборник фортепианных пьес«Детская музыка», «Сарказмы», «Сказки старой бабушки»,

пьесы ор. 4, фортепианная транскрипция сюиты «Петя и Волк»;

8. Д. Шостакович «Балетная сюита» и «Танцы кукол»;

9. К. Дебюсси «Детский уголок», «Прелюдии», «Образы» и другие пьесы;

Интересны

фортепианные пьесы А. Гедике, Майкапара, М. Парцхаладзе, А. Цфасмана, Р. Петерсона,

Д. Гершвина и другие пьесы разных композиторов, например, из репертуара 4-5

класса фортепианного отделения ДШИ. Использование популярных детских песен из

мультипликационных фильмов также открывает большой простор фантазии детей.

Еще раз подчеркнем, что в обработке музыкального материала

одно из главных условий – это соответствие сюжетному замыслу, подчинение формы

общей драматургии.

Рассмотрим основные драматургические разделы на примере этюдов.

Экспозиция – знакомство с характером персонажа. Экспозиция

заключает в себя импульс для развития. Так, в этюде «Будильник» на музыку М. Парцхаладзе (соч. 16 №2, название пьесы«В цирке») с первых

тактов стремительно «врывается» тема с авторской пометкой «vivo con brio».

Проснувшись первым, будильник начинает громко трезвонить.

Быстрые, темпераментные и даже хаотичные движения учащегося передают состояние

переполоха, суетливости, тревоги,«что хозяева проспят». В музыке – движение шестнадцатыми в темпе

presto, перемежающееся с акцентированными восьмыми на слабую долю. В такой

экспозиции мы знакомимся с нетерпеливым и смешным Будильником.

Развитие, завязку, кульминацию и финал наиболее интересно можно

описать на примере парного этюда «Сапожки».

Предлагается музыка В. Шаинского из песни «Вместе весело шагать». Даетсямузыкальное вступление (4 такта) для эмоциональной подготовки учащихся.

В экспозиции(16

тактов) два ученика

принимают характерную позу, используя соответствующую мимику для двух

контрастных характеров (например, первый сапожок – беззаботный и веселый, а

второй- более спокойный и осторожный.)

Далее повторить начальные (без вступления) 16 тактов и продолжить играть

следующие 16 тактов (припев и следующий за ним

запев). В это время наступает конфликт двух характеров. Первый

сапожок увидел огромную лужу, его тянет «измерить» ее, и он делает это сначала робко,

потом все более увлеченно. Он зовет второй сапожок, но тот долго не

соглашается. В конце концов оба, «махнув на все рукой»,

смело шагают в самую глубину. Это – кульминацияэтюда,

имеющая наиболее яркий хореографический и музыкальный текст. В музыкенапряжение достигается акцентированным уменьшенным

септаккордом на forte с последующей паузой на слабую долю. Концертмейстер может

усилить эффект кульминации, сделав смысловую паузу на трезвучии шестой ступени

перед последними четырьмя тактами, которые затем исполняются на accelerando.

Разумеется, момент с паузой должен быть заранее спланирован совместно с

исполнителями этюда. В музыке Шаинского

заканчивается цикл припев – запев. Но драматургически необходима ещё развязка,

итог сюжета.

В данном случае финал мгновенный: сапожки

видят результат своего приключения и красноречиво «разводят руками». Что же происходит в музыке? Снова играть

первую часть- припев здесь неуместно, так как развязка должна быть не менее

яркой и выразительной, чем кульминация. Один из вариантов импровизации —

небольшая кода. После кульминационных аккордов в гармонии звучит Доминанта. В

зависимости от продолжительности хореографического текста развязки, можно «остаться» на

этой Доминанте 4 – 6 тактов, используя в мелодии восходящее по хроматизмам

движение. Далее – «разрешение» в Тонику через яркое «глиссандо» сверху (с Доминанты) –

вниз (до Тоники). Заключительный аккорд – развернутое

трезвучие в мажоре на fortissimo. Количество тактов в этой импровизации

диктуется логикой музыкального построения («квадратность»).

Нужно учитывать, что исполнять этюд будет ребенок, который в силу разных обстоятельств

может ошибиться, не соблюдая намеченный хронометраж. Например, «сдвигается»кульминация и концовка. Поэтому музыкант чутко контролирует детское исполнение,

обеспечивая совпадение музыкальной и

хореографической драматургии и вовремя, если нужно, корректируя музыкальный текст.

Таким образом, постижение основ актерского мастерства становится

успешным при соблюдении следующих условий:

• четкое планирование структуры занятия (заранее намечать образ этюдов и подбирать музыкальный

материал, а время урока использовать непосредственно для работы над образом.)

Распределение времени для индивидуальной работы ;

• систематическое самосовершенствование музыканта, выходящее

за рамки рабочего времени: расширение репертуара, обработка музыкального материала для

этюдов.

Развитие творческого воображения через взаимосвязь искусств,

перевоплощение итеатральность в интерпретации музыкальных произведений – это продолжение

традиций исполнительства «воспетых» еще в середине XX века выдающимся

пианистом Г. Нейгаузом. Творческая атмосфера на занятиях «актерского мастерства», профессиональная чуткость

педагога – это залог успешного воспитания юных артистов.

Список

использованной литературы

1. Е. И. Кудряшова. Преподаватель МБО УДОД ЧДШИ №1. Авторская

программа«Композиция,

импровизация», 2000 г.

2. И. В. Смирнов. «Искусство балетмейстера».

Москва, Просвещение, 1986 г.

3. С. Хентова. «Молодые годы Шостаковича»,

книга 2, Ленинград, Советский композитор,1980 г.

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

« Музыкальная школа»

Методический доклад на тему:

«Этюды и их роль в техническом и

музыкально – звуковом развитии учащихся».

Составитель: Нестерова Т. Г

г. Благовещенск, 2018 г.

В переводе с французского слово «этюд» означает изучение. Главное

предназначение этюда – развивать технику пианиста.

Этюд как жанр сформировался еще в начале 19-го века и был чрезвычай-

но популярен в среде музыкантов – исполнителей того времени. «У многих

учащихся поникли бы крылья, если бы они увидели всю массу накопившихся

до настоящего времени этюдных сочинений», — писал Р. Шуман в 1836 году.

Сравнительно молодая фортепианная эпоха шла под знаком стремительного

освоения новой фортепианной техники, активного утверждения тех вырази-

тельных средств , которые таил в себе рояль. Задачи виртуозности, которые

решали и старшие, и младшие современники Шумана, стояли здесь далеко не на последнем месте. Динамичные, моторные, блестящие пьесы « Gradusad

Parnassum» М. Клементи, отражая в себе дух жизнерадостного техницизма,

Явились прообразом многих и многих этюдов для фортепиано. Их писали:

А. Бертини, Л. Бергер, И.Кесслер, К. Черни, Ф. Лист. Каждый из этих этюдов

рассчитан на освоение какого-то технического приема, например, игры окта-

вами, техники трелей, двойных терций и других.

Не только в прошлом столетии, но и в наше время этюдам отводится

одно из главных мест для работы над техникой. Этюд как обязательное про-

изведение включается в репертуар музыкальных школ, школ искусств,

студий, музыкальных колледжей, консерваторий.

Этюды и упражнения прекрасно «тонизируют руки»; они чрезвычайно

полезны для развития гибкости и эластичности ладонных мышц, а также самостоятельности пальцев. Помимо собственно технического совершенства этюды нацелены еще и на воспитание звуковой культуры пианиста.

На своем личном педагогическом опыте в течение многих лет я убеди-

лась, как велика роль этюдов в техническом развитии учащихся. Работать

над этюдами с детьми я начинаю с первых месяцев занятий, как только ребе-

нок освоит нотную грамоту и научится правильно держать руки на клавиату-

ре. В этот период обучения младшие учащиеся играют совсем легкие этюды

Г.Беренса, А. Гедике, Е. Гнесиной, К. Черни, Л.Шитте. В 1-2 классах я не ставлю перед детьми задачу добиваться быстрого исполнения этюда. Ребенок

в достаточной мере еще не может владеть своей рукой, и пальцы не окрепли

как следует. Главное – работаем в медленном и среднем темпах, и добиваем-

ся ровного звучания мелких длительностей, следим за активностью каждого пальца.

Очень важным условием для развития беглости пальцев в дальнейшем

является свободная кисть руки. Нельзя допускать, чтобы кисть напрягалась,

была зажатой. Отсюда появляется у детей жесткий, «колючий» звук и тряска

кистью. С самых первых занятий я даю детям так называемую « пальчико-

вую гимнастику» (М. Ковалевская « Музыкальная гимнастика для пальчи-

ков» и Т.Ткаченко «Мелкая моторика»). Упражнения выполняются для паль-цев, кисти и всей руки в целом сидя, стоя и в движении. При этом каждое

движение обязательно сопровождается стихами или простой мелодией со

словами. Надо сказать, что все дети без исключения выполняют эти упражне-

ния с большим удовольствием. Получаем двойную пользу: и пальцы разогре-

ли, и заряд положительных эмоций получили.

В начальном периоде обучения очень важно для педагога не упустить

все негативные моменты в работе не только над этюдами, а и в гаммах и в

работе над другими пианистическими приемами. Поэтому над этюдами я

работаю с младшими учащимися непрерывно весь учебный год и тем более со старшими детьми до окончания полного курса обучения.

Так что же дает ребенку работа над этюдами? Как показала практика и

мои ежедневные наблюдения – очень многое. Начать с того, что на этюдах

можно и даже очень полезно оттачивать самые разные технические приемы.

Идем дальше. Некоторые дети, работая над этюдами, начинают чувст-

вовать себя более раскрепощенно, свободнее при исполнении уже других

произведений, например кантилены, ансамбля, крупной формы.

Но, оказывается не все так просто, как кажется на первый взгляд. Наблю-дая ребят своего класса, я замечаю, что не последнюю роль в техническом

развитии играют строение кисти ребенка, ее величина, форма и длина паль-

цев. В процессе работы постоянно убеждаюсь в правильности своих выводов.

У кого-то руки больше приспособлены к игре на инструменте, у кого-то

меньше. И тут моя задача – помочь ребенку максимально правильно нау-

читься владеть своей рукой, то есть пользуясь определенными методиками и специальными упражнениями по возможности сгладить, на сколько это будет возможно, существующие природные недостатки рук(А.Артоболевская «Первая встреча с музыкой»,А.Шмидт- Шкловская.«О воспитании пианисти-

ческих навыков»).

Так как у учащихся младших классов руки небольшие, играем этюды на

мелкую технику из 16-х нот, движение терциями, небольшие скачки отдель-

ных пальцев вверх и вниз, аккорды по 3 звука,короткие и ломаные арпеджио,

хроматизмы, репетиции. Отрабатываем активное, «цепкое» стаккато кончи-

ками пальцев. Очень полезно играть этюды так же, как и гаммы в начале за-

нятия, так как пальцы ребенка получают наряду с гимнастикой дополнитель- ную отличную физическую разминку; ладонные мышцы становятся еще более мягкими и эластичными, а голова учащегося быстро включается в ра-

боту, потому что, чтобы быстро играть – надо быстро думать. Потом ребенок

уже готов к работе над следующими пьесами.

При работе над этюдами я пользуюсь таким планом:

1. Объяснение.

2. Показ.

3. Применение на практике, отработка приемов с учащимся.

I. Объяснение

Маленькие пианисты не всегда понимают цель разучивания этюдов.

Что же это за пьесы, и для чего их нужно обязательно играть?

Для того, чтобы ребят заинтересовать, я прибегаю к маленькой хитрости.

Прежде всего, исполняю этюд, ребенок слушает, а потом спрашиваю:

« Как ты думаешь, кого может изобразить эта музыка?» Ребенок иногда долго думает, но потом вместе начинаем придумывать различные понятные

ему образы: дождик стучит по крыше дома, чирикает воробей, журчит руче-

ек, а вот здесь гусеница перебирает своими многочисленными ножками; снег

искрится, бусинки сверкают и т.д. Ребенок начинает улыбаться, ему стано-

вится интересно, и хочется придуманную картинку скорее изобразить на

фортепиано.

После этого я объясняю учащемуся, какой технический прием использо-

ван в данном этюде (например: мелкая техника из 16-х нот; ломаное движе-

ние терциями и т.д). Когда ребенок усвоит текст в медленном темпе, начина-

ем темп понемногу прибавлять. Здесь появляются другие трудности. Пальчи-

ки не справляются с текстом. Опять объясняю, что на этом этапе работы нам

необходимо пользоваться различными дополнительными упражнениями

(приемами) для пальцев.

II. Показ

Любой технический прием или упражнение я стараюсь показать преде-

льно точно. Это очень и очень важное условие, так как «процесс начального,

первичного закрепления двигательного приема является необходимым усло-

вием формирования технических навыков на основе предварительно контро-

лируемого сознанием и слухом физического действия с его последующим переходом в автоматизированный процесс. Вот почему любая неточность,

небрежность в показе педагогом технического приема может повлечь в даль-

нейшем закрепление отрицательных антипианистических навыков, тормозя-

щих усвоение произведения и развития техники» (Б. Милич).

III. Практика

Даже в самых «сухих» упражнениях необходимо следить за красотой

звука. В этом нам помогают кисть и локоть. Движения руки и локтя обобща-

ют мелкие и быстрые движения пальцев: они как-бы обрисовывают контуры

пассажа и фигурации, и вместо скованности создается гибкая пластика дви-

жения, следующая за направлением и выразительностью музыкального

образа. В этом высказывании заключена важная мысль, что мелодия и рука

составляют как-бы одно целое: куда движется мелодия, туда за ней следует

рука и локоть.Отсюда появляется свобода движений, и нет зажатости. Наряду с отработкой приемов в этюдах, уже в более оживленном темпе,работаем над свободой рук, учим руки двигаться за мелодией.

Ровное движение в мелкой технике (в условиях длительного непрерыв-

ного движения) не всегда получается как нужно. В связи с этим приведу очень интересное высказывание известного педагога и музыканта Н. Перель-

манна: «Рука пианиста имеет 6 пальцев – 1-2-3 и 3-4-5.Первые – тяжелые,но

свободные, вторые — легкие, но скованные. Третий палец очень важен в пер-

вой группе, он свободен, во второй зависим. Для того, чтобы пальцы играли

выравненно, следует тяжелыми прикасаться легче, а легкими – тяжелее.

Для выравнивания звука мы с ребятами пользуемся еще одним приемом.

Играем в медленном темпе, добиваемся «глубокого» звучания каждой клави-

ши, нажимаем ее до «донышка», стараемся прослушать и почувствовать каж-

дую ноту. Такое тщательное проучивание и прослушивание нотного текста

необходимо. Ребенок лучше запоминает текст, и заодно заучивает аппликату-

ру, штрихи. Закрепляя эти навыки, учащийся переносит их на работу и с дру-

гими пьесами. При такой работе дети становятся более усидчивыми, терпели-

выми, сосредоточенными и внимательными. На этюдах ребенок учится быть

точным и аккуратным в исполнении, учится быстро думать.

Старшие учащиеся намного серьезнее и осмысленнее подходят к работе

над этюдами. Здесь мы уже играем этюды А.Бертини, С.Геллера, Д. Каба-левского, С.Майкапара, М. Клементи, К.Черни. Особое внимание мы уделяем

этюдам Карла Черни соч. № 299 и соч. № 636. Какое здесь богатое разнооб-

разие фортепианной техники!

Этюды Черни мелодичны, даже элегантны; им присущ блеск и легкость.

Еще Ф.Лист постоянно напоминал своим ученикам: «Играйте прилежно этю-

ды Черни». На этюдах К.Черни любили разыгрывать свои руки, оттачивать

технику такие профессионалы-музыканты, как С.Танеев, И.Левин, С. Рах-

манинов, В. Сафонов.

И. Стравинский писал: « Прежде всего я принялся развивать пальцы,

играя множество упражнений К.Черни, что было мне не только полезно, но и

доставило истинное наслаждение. Я всегда ценил в Черни не только замеча-

тельного педагога, но и подлинного музыканта».

Мы с ребятами учим в основном этюды из таких сборников этюдов Чер-

ни, как «Искусство беглости пальцев», соч.740, « Избранные фортепианные

этюды под редакцией Г. Гермера, «Школа беглости», соч.299.

Еще музыканты тридцатых-сороковых годов 19 века искали иные, более рациональные пути воспитания техники, естественные двигательные приемы.

Усилился интерес к проблемам интерпретации и звуковому разнообразию –

отсюда и стремление найти средства к колористическому «раскрепощению»

инструмента. Новые способы использования фортепиано, которые, как смело

утверждали Ф.Шопен, Ф.Лист и другие композиторы, велик коренному пре-

образованию аппликатурных закономерностей.

Уникальность этюдов К.Черни в том, что они как раз направлены как на

совершенствование техники, так и на воспитание музыкально-звуковых за-

дач. Его этюды дают возможность овладеть разнообразными динамическими

градациями.

IV. Оттенки

Особо хочется остановиться на динамике в этюдной технике. Музыканты-

исполнители хорошо знают, как трудно исполнять «форте» в быстром темпе

на мелких длительностях. Очень интересную мысль по этому поводу выска-

зал известный педагог-музыкант Н.Перельман: « Форте и фортиссимо быст-

рого пассажа получается из 98% «пиано» и 2% «мецце-форте», помноженных

на быстроту».

В этюдах не следует слишком мельчить динамическую нюансировку.

А.Есипова, известная в музыкальных кругах конца 70-х годов 19 века как

прекрасная пианистка и педагог, советовала своим ученикам «дробные нюан-

сы печатного текста заменять монолитными динамическими построениями.

Отсюда и все произведение будет слушаться как одно целое, на одном дыха-

нии, музыкальная нить не будет рваться, дробиться на отдельные фрагменты,

а стремительность исполнения как-бы возрастает».

Очень серьезно подходил к исполнению динамики Ференц Лист, играя

свои произведения, в частности этюды. Как в своих выступлениях, так и в ра-

боте с учениками, Лист настойчиво советовал «при крещендо включать

крупные звенья исполнительского аппарата вплоть до спины, а при димину-

эндо как-бы скатываться по инерции». « Крещендо и диминуэндо» у Листа

никогда не бывали бесцветными, формальными, а способствовали усилению

экспрессии и большой драматизации» (А. Бутягов).

Применяя эти мудрые советы педагогов прошлого в работе над этюдами,

действительно убеждаешься – техника и динамика тесно связаны друг с дру-

гом. А иначе это были бы обычные упражнения без характера и образа.

Работая над этюдами со старшими учащимися, я ставлю уже более конк-

ретные задачи: грамотное исполнение текста, правильная аппликатура, четкость и активность пальцев при свободной кисти, хороший темп, образное

исполнение произведения. Так же как и с младшими учащимися, начинаем

разучивать каждый этюд с медленного темпа, Эта работа очень нужна, осо-

бенно над мелкой техникой, так как в медленном темпе идет взаимодействие

трех факторов: активные ведущие пальцы, перемещающаяся опора (гибкая,

подвижная кисть) и крупное движение всей руки. Больше внимания уделяем уже среднему темпу, так как в среднем темпе пальцы имеют достаточную

активность, силу и равномерную опору, действуя внутри крупных, объединя-

ющих контуров. Стараемся играть легко и плавно, ведя руку так же, как плавно движется смычок по струнам скрипки. Пальцы – «живые», но почти

не поднимаются; при этом активизируются огибающие движения кисти.Этим

способом достигается пластичность, легкость и облегчается переход к баст-

рому темпу. Чем быстрее темп, тем большее количество звуков охватывается

одним дыханием, одной мыслью.

Чтобы пальцы быстро бегали, отрабатываем с учащимися весь текст этю-

да различными техническими приемами. Например:

игра приемом стаккато на «форте» (укрепляем пальцы);

применение пунктирного ритма, где идет чередование сильного и

слабого звуков;

с остановкой на начале первого звука каждой группы (если текст

написан 16-ми нотами) с последующим быстрым проигрыванием

остальных звуков;

игра в медленном темпе на «форте», каждый палец при этом активно

поднимается;

проигрывание нотного текста смотря в ноты на крышке фортепиано

в среднем и быстром темпах ( пальцы становятся более четкими, креп-

кими, мелодия звучит ровнее, развивается музыкальная память и слух,

так как музыка звучит в голове учащегося).

Как уже говорилось раньше, кроме мелкой техники в старших классах

мы работаем и над многими другими видами фортепианной техники. Часто

один вид техники помогает более совершенному владению другим видом.

Это взаимодействие и взаимопроникновение различных видов фортепианной

техники лежит в основе совершенного мастерства многих крупных исполни-

телей.. Поэтому мы стараемся как можно больше разнообразить наш репер-

туар этюдами разных стилей и направлений.

В работе над аккордами хочется подчеркнуть ведущую роль кончиков

пальцев – не ударяющих, не толкающихся, а берущих, извлекающих – всегда

живых и активных. Живое осязание клавиш пальцами является неоходимым

условием для нашей работы в кантилене, а так же оно необходимо для рабо-

ты над различными скачками и октавами.

Навыки, приобретенные ребятами в работе над аккордами, где отраба-

тывается активность и цепкость кончиков пальцев, помогает в дальнейшем и в работе над скачками самых различных интервалов, например, терций, секст, октав при более подвижном их чередовании. В работе над интерваль-

ной техникой, будь это самые разнообразные скачки, ровное движение вверх и вниз и т.д., полезно иногда допускать некоторые отклонения от

ритма (замедления, задержки). Такой способ работы в большинстве случаев

дает отличные результаты. Когда движение входит в нормальное ритмичес-

кое русло, помимо улучшения технической стороны, исполнение, сохраняя следы проведенной работы, приобретает более живой импульс, гибкость

музыкальной фразировки и естественное мелодическое дыхание. В быстром

темпе от этих преувеличений остается только маленький налет, а весь пассаж

получает не только художественную, но и техническую законченность.

Немного подробнее остановлюсь на работе с октавами. Владение окта-

вами является одним из важных разделов пианистической техники. Приемы

исполнения октав весьма разнообразны соответственно музыкальным зада-

чам. Для достижения легкого, грациозного характера звучания октавы долж-

ны исполняться в основном острыми и цепкими кончиками пальцев во взаи-

модействии с легкими движениями руки. Здесь можно привести пример ве-

ликолепных этюдов Ф.Листа, С.Рахманинова, А. Скрябина, Ф.Шопена, ко-

торые часто исполняются как концертные произведения. Этюды этих компо-

зиторов, конечно, намного более сложного уровня, чем мы исполняем, поэ-

тому в музыкальной школе их включают в программу, конечно, «сильных»,

крепких в техническом плане детей, а так же для поступления в музыкальный колледж. И нельзя не отметить огромное значение этюдов, написанных ком-позиторами прошлого и настоящего времени в формировании мировой этюд-

ной техники. Без них не обходится ни один современный международный конкурс музыкантов-исполнителей. На этюдах совершенствуют свой пиа-

низм все новые и новые поколения музыкантов. От исполнителя требуется

подлинная артистическая виртуозность, огромная техническая подготовка.

Эта база как раз и закладывается буквально с первых уроков музыки,

с годами совершенствуясь и приобретая все большую силу и прочный техни-

ческий фундамент. А помочь учащемуся в этом может только тот педагог, который хочет и может работать с детьми, который не только учит, но и сам

совершенствует свою методику преподавания, « доходит – по словам

Н.К.Крупской, — не только до ума, но и до сердца ребенка».

«Пусть каждый работает так, как ему лучше удается. Главное, знать свое дело и очень любить детей. Педагогу, который соответст-

вует этим требованиям, его работа должна доставлять много радос-

ти. И у такого педагога должны быть Счастливые Ученики!»

(Пьер Ван Хауве, Голландия).

Список литературы.

1.Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой»,учебное пособие, М,

«Советский композитор», 1985г.

2.Берг Б. «Школа игры на фортепиано для детей»( уникальная авторская

методика), АСТ, Москва, 2018г.

2.Будяговский А. «Методика преподавания в детской музыкальной школе»,

М., «Музыка», М.1990г.

3.Крупская Н. «Письма, статьи, воспоминания», М,1997г.

4.Милич Б. «Фортепианная техника», Ленинград, «Музыка»,1994г.

5.Перельман Н. «Воспитание пианиста», М. «Советский композитор», 1989г.

6.Стравинский И. «Психология техники игры на фортепиано», М, 1996г.

7.Фейнберг С. «Об искусстве фортепианной игры», М, 1996г.

8.Хауве П. «Вопросы фортепианного исполнительства», Ленинград, 1987г.

9.Шмидт-Шкловская А. «О воспитании пианистических навыков»,

Ленинград, «Музыка», 1985г.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345201-jetjudy-i-ih-rol-v-tehnicheskom-i-muzykalno-

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Вяземская детская школа искусств

им. А. С. Даргомыжского

Методическая разработка

Основные приёмы и способы работы

над этюдами в средних классах ДШИ

Выполнила:

преподаватель

Титова Е.А.

Вязьма

2018

Содержание

Введение___________________________________________________________3

Методы работы над этюдами_________________________________________4

- К. Черни – Гермер «Этюд» №8, ч.2, C – Dur;________________________8

- К. Черни – Гермер «Этюд» №16, ч.2, D – Dur;______________________12

- С. Майкапар «Стаккато — прелюдия» №6, соч. 31, G – Duг;___________15

- Аппликатура. Темп. Забалтывание.______________________________17

Заключение_______________________________________________________18

Используемая литература__________________________________________19

Введение

Цель – выяснение основных приёмов и способов работы в этюдах путём обобщения информации из методической литературы, а также собственного опыта работы.

Задача – выявление необходимости игры этюдов в классе фортепиано, как одного из основных движущих факторов на пути развития технической оснащенности учащегося.

Актуальность заключается в том, что этюды позволяют сосредоточиться на разрешении определенных исполнительских трудностей. Кроме того они сочетают специальные технические задачи с задачами творческими. Включение в работу с учащимися этюдов создаёт предпосылки для плодотворной работы над техникой.

Когда говорят о фортепианной технике, то имеют в виду ту сумму умений, навыков, приёмов игры, при помощи которых пианист добивается нужного художественного, звукового результата. Вне музыкальной задачи техника не может существовать. Фортепианная техника – понятие широкое. Она не сводится к беглости, ровности, независимости, растяжению пальцев. Техника — это туше, искусство аппликатуры, педали, знание общих правил фразировки. Техника – это владение фортепиано полное и всеобъемлющее мастерство. Понятие об исполнительской техники в широком смысле – звуковые и ритмические средства выразительности, в узком смысле – гаммы, арпеджио, двойные ноты, упражнения. Движущей силой развития техники является сочетание целого ряда способностей. Среди них на первом месте следует назвать потребности пианиста, его музыкальный талант. Стремление к музыкальному совершенству не позволяет мириться с недостатками и рождает повышенную интенсивность в работе. Способности к технике связаны, конечно, и с физическими, точнее, физиологическими качествами рук. Профессиональная игра на рояле выдвигает определённые требования в отношении их величины, силы, эластичности. Третьим составным элементом технических способностей следует считать слухо — двигательные психические связи музыканта. Систематическая работа над техникой нужна для развития ловкости движений, их координации, пальцевой ровности и беглости.

Воспитание пальцевой техники – сложный психологический и умственный процесс, это независимость и артикуляция пальцев. Цель – уровнять силу и эластичность сильных и слабых пальцев, заставить их преодолевать одинаковые трудности. Работать над независимостью пальцев можно не только на изучении гамм и упражнений, но и на изучении этюдов.

Методы работы над этюдами

Первой и непременной задачей педагога при выборе этюда является тщательное объяснение ученику самого задания. Педагог должен рассказать, какова основная цель данного этюда как материала для развития того или иного технического навыка, как построен этюд в смысле формы и развития материала, каков общий характер его звукового образа. Ученику необходимо дать ясный и чёткий план работы над этюдом, указать, как и в какой последовательности следует использовать те или иные приёмы разучивания отдельных мест или всего этюда в целом. После предварительного ознакомления с этюдом и определения плана работы над ним, ученик должен, прежде всего, приступить к тщательному разучиванию нотного текста, проигрывая этюд в медленном темпе и соблюдая максимальную точность я выполнении нотной записи.

Проигрывая медленно этюд, ученик должен попутно обдумывать и запоминать его строение, детали текста, аппликатуру. Крайне важно требовать от ученика не механического, основанного на моторной памяти, запоминания материала, а сознательной аналитической работы. Отдавая себе отчёт в гармонии, в структуре фактурного рисунка, в деталях партий правой и левой руки, ученик быстрее и твёрже усвоит текст этюда.

Полезно использовать совет А. Б. Гольденвейзера – не играть этюд целиком, а разделив его на отдельные эпизоды, разучивать по небольшим отрывкам.

Указывая на целесообразность такой работы, А. Б. Гольденвейзер рекомендует не переходить к следующему отрывку, пока хорошо не разобран и не запомнился тот, который в данный момент разучивается. Работая, таким образом, ученик легко может в несколько дней запомнить этюд, даже не обладая исключительно хорошей памятью. Необходимость развития памяти для исполнителя — музыканта не приходиться доказывать, но в отношении этюдов это особенно важно, так как, играя долго по нотам, ученик не может сосредоточить свое внимание на технической стороне исполнения, на выработке нужных двигательных ощущений. Работая над отдельными фразами, ученик должен учить их не только двумя руками вместе, но и отдельно каждой рукой. Изучение партии каждой руки отдельно закрепляет в памяти нотный текст и даёт возможность правильно наладить движение, обеспечить нужный характер звучания. Такого рода работа, несмотря на кажущееся усложнение процесса разучивания материала, чрезвычайно себя оправдывает, способствует большей уверенности и точности исполнения. Учащиеся, неработающие над партиями каждой рукой отдельно, часто играют небрежно.

Когда ученик уже может сыграть разучиваемый этюд в медленном темпе на память, следует обратить внимание на динамическую сторону исполнения. В техническом отношении у ученика сохранятся те навыки и двигательные ощущения, которые были выработаны в процессе медленного проигрывания этюда. Концентрация внимания на динамической стороне и на качестве звука способствует техническому овладению материалом и закрепляет его в памяти. Направляя внимание на звуковой результат своих действий, ученик подсознательно будет совершенствовать движения, физически приспособляясь к выполнению намеченной цели, не вмешиваясь сознанием в то, как он делает те или иные движения, а думая лишь о том, что у него получается. Таким путём налаживается выработка свободных, автоматизированных движений, необходимых для виртуозного исполнения этюда.

Всё сказанное об игре в медленном темпе имеет большое практическое значение, так как, обычной ошибкой является неправильный взгляд на смысл и задачи медленного проигрывания. Часто педагоги заставляют ученика играть этюд медленно, отчётливым звуком без всякой фразировки. Разучивая же этюд, необходимо играть его именно теми движениями, с той фразировкой и с теми динамическими оттенками, которые понадобятся при быстром его исполнении. Выученный таким образом этюд, не следует играть только в медленном темпе, а постепенно ускоряя движение, приучать ученика и к исполнению в подвижном темпе. Если же упражнение будет сводиться только к медленному проигрыванию, то при попытке сыграть этюд быстро окажется, что ученик к этому не подготовлен. Таким образом, перед тем, как пробовать играть этюд в быстром темпе, ученик должен хорошо усвоить и знать на память музыкальный текст, добиваться уверенного исполнения этюда не только в медленном, но и в среднем, достаточно подвижном темпе.

Часто можно наблюдать, что ученики, ещё не выучив хорошо нотный текст и не выработав необходимых навыков исполнения, пытаются играть этюд максимально быстро. Кое – как, справляясь с быстрым темпом и умея сыграть этюд с начала до конца, такие ученики проявляют полную беспомощность и незнание текста при проигрывании этюда в медленном движении.

Представление о быстром темпе у малоопытных учеников отличается непониманием допустимых пределов этого темпа. Под быстрым темпом ученик часто подразумевает тот темп, в котором он не может сыграть этюд ровно и без ошибок, а темп, доступный ему и являющийся для него предельно быстрым, он понимает как медленный. Поэтому педагогически важно приучить ученика к правильному пониманию того, что является для него медленным, средним и быстрым темпом и что служит критерием определения возможной быстроты исполнения. Главным и основным при работе над этюдом является продумывание и уяснение общей задачи, конкретных исполнительских целей, к которым следует стремиться, и, в соответствии с этим, тщательное разучивание музыкального текста.

Встречая ту или иную техническую трудность, пианист, по мнению Г. Г. Нейгауза, должен, прежде всего, понять, что в ней есть простого и доступного, а не усложнять её какими – либо вариантами. «Путь работы, — указывает Г. Г Нейгауз, — должен быть такой: осознание строений, структуры пассажа, а затем, нахождение и прилаживание к нему удобных положений пальцев и руки, правильных ощущений. Поэтому, говоря о том, как надо выполнять данный пассаж, я, прежде всего, стараюсь объяснить ученику конечную цель: как должен звучать этот пассаж».

С. Е. Фейнберг придерживается того мнения, что всякая трудность или технически сложная проблема может быть преодолена путём совершенного овладения более простыми элементами, в неё входящими, то есть, что путь преодоления трудностей должен идти от простого к сложному, а не наоборот. Поэтому С. Е. Фейнберг придаёт большое значение умению аналитически проходить к тому, что представляется трудным, умению разобраться в причине трудности и найти путь её преодоления. Такого рода работу он считает единственно правильной и рациональной. Увлечение же техническими вариантами, коверкающими нотный текст, или же использование выдуманных упражнений, не имеющих ничего общего с звуковым и техническим материалом разучиваемого произведения, С. Е. Фейнберг рассматривает как нецелесообразную трату энергии и времени. Всё сказанное относится к этюдам самых разнообразных типов. Но, разумеется, в зависимости от фактуры этюда, от степени подвинутости и индивидуальности учащихся, педагог может давать ученикам и соответствующие указания, касающиеся способов совершенствования исполнения. Такого рода дополнительные задания технического порядка не следует рассматривать догматически как нечто обязательное и неизменно сопутствующее работе. Какие — либо варианты текста и разные приёмы звукоизвлечения целесообразно вводить лишь после того, как этюд достаточно хорошо выучен, и только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Одним из распространённых видов технических этюдов являются этюды на развитие пальцевой беглости, построенные на фигурационном (часто гаммообразном) рисунке в партии правой или левой руки в сопровождении аккордового аккомпанемента, иногда с переходом фигурационного движения из одной руки в другую или же с использованием такого движения в обеих руках.

Рассмотрим несколько примеров на этюдах К. Черни «Избранные этюды» под редакцией Г. Гермера.

«Этюд» №8, ч. 2, С – Duг

Этюд на мелкую технику, на развитие лёгкой пальцевой беглости. Характер — весёлый, шутливый, жизнерадостный. Основан на непрерывном движении шестнадцатых в двух руках. Унисонное изложение партий обеих рук – такой рисунок не следует рассматривать как механическое удвоение, а как один из видов двухголосия, требующий тщательной работы каждой рукой отдельно и внимательного вслушивания в качество звучания при игре двумя руками. Гаммаобразные пассажи с протяжением в одну октаву. Линия шестнадцатых состоит в основном из отрезков диатонических гамм с различными позиционными фигурами и пассажами в виде цепочек секунд.

Значение гамм в том, что они развивают ученика в музыкальном отношении, дают более прочное знание мажорно — минорной системы, воспитывают чувство ладотональности. Дополнительные задания технического порядка для более совершенного исполнения уже в быстром темпе нужно вводить после того, как ученик разучил текст и выучил этюд на память.

Целесообразно играть этюд, применяя различную звуковую окраску и различные приёмы звукоизвлечения: правая рука-форте, а левая – пиано и наоборот; легато в медленном темпе и среднем; чёткое сильное стаккато в среднем и лёгкое прозрачное в быстром темпе. Все эти способы используются для укрепления пальцев.

Ученикам, уже обладающим пальцевой беглостью, А. Б. Гольденвейзер рекомендует упражнения, основанные на ритмических вариантах текста разучиваемого этюда. Система ритмических вариантов А. Б. Гольденвейзера представляет собой образование из ровного последования звуков ритмической фигуры, построенной на чередовании быстрой квинтоли и медленных, опорных нот. Эта формула имеет 4 варианта:

Проигрывание отдельных частей этюда таким способом чрезвычайно выравнивает звучность, развивает пальцевую беглость и закрепляет в памяти играющего разучиваемый текст. При игре ритмическими вариантами крайне важно добиваться максимальной ритмической чёткости и не допускать напряжения руки.

Менее подвинутым ученикам можно рекомендовать ритмические варианты несколько более лёгкого типа, заменяя квинтоли группой из 3- х. быстрых нот:

Но и такие облегчённые ритмические варианты следует давать только ученикам, хорошо и достаточно бегло играющим гамму, владеющим в известной степени пальцевой техникой. Эти упражнения приносят несомненную пользу ученикам со слабыми пальцами и вообще в случаях отставания в развитии пальцевой беглости. «Мелкая» техника является самым трудоёмким видом фортепианной техники. Приобрести её без многолетнего пальцевого тренажа невозможно.

Также в этюдах можно использовать фигурацию с отчётливым ударом на первом звуке каждой квартоли, затем на 2, 3 и 4.

Как работать над развитием силы и независимости пальцев? Чтобы укрепить пальцы, нужно играть именно пальцами. Первым условием упражнения является контроль над тем, чтобы удар пальца не подменялся каким-либо побочным движением руки. Пальцы действуют самостоятельно – рука – при этом остаётся свободной. Максимально сильно, но самостоятельно и свободно – вот обязательное условие такого упражнения.

Вторым обязательным условием является следующее требование: подъём пальца, которому надлежит играть, производится одновременно с взятием предыдущего звука. Никаких повторных подъёмов пальца перед игрой допускать нельзя. Очень полезно повторять соседние звуки:

Такие медленные трели удобны для отработки одновременности удара одного пальца и подготовки другого; пальцы сменяют друг друга, один идёт вниз, другой вверх. Третье условие – значительный подъём пальца перед игрой, и точная направленность его в центр клавиши. Упражнение может приводить к утомлению и поэтому необходим контроль за свободой рук.

Предметом особой заботы в процессе занятий ученика должен стать первый палец. Обращать внимание на действия 1-го пальца следует с самого начала обучения. Для того чтобы заиграл палец, надо играть именно пальцем, не заменяя его работу действиями других мышц. Очень полезно разучиваемые этюды играть в таком виде:

Отдельно правой рукой:

А также методом вычленения:

Отдельно правой рукой:

И отдельно левой рукой:

Подкладывание должно быть без толчка, чтобы 1-й палец подводился к нужной клавише постепенно, а не рывком.

Правильная и довольно длительная работа приводит к тому, что 1-й палец перестаёт бездействовать, приобретает лёгкость, становится подвижным. Резко увеличивается ловкость руки, её способность к охвату клавиатуры.

«Этюд» №16, ч. 2, D-Dur

Этот этюд состоит в основном из коротких арпеджио, но и включает в себя ротацию, длинные арпеджио, диатонические гаммы. Характер этюда волевой, ритмически подчёркнутый.

Чтобы избежать «растянутости» руки помогает так называемая позиционная игра, основанная на мышлении по позициям. Признаком позиции является «несменяемое» положение 1 – го пальца. Позиционное мышление сводит сложную структуру пассажей к ряду сравнительно простых групп, исполняемых на одном движении руки:

1 такт:

8 такт:

Чтобы достигнуть ловкости при смене позиций, очень полезно играть последнюю пару нот с «удвоениями». Этот способ позволяет сосредоточиться на выработке комплекса: чёткость, самостоятельность «последних» пальцев в позиции — мгновенный перелёт руки на новую позицию:

Другой не менее важной стороной овладения сложной фактурой является метод технической фразировки или группировки. Техническая фразировка — это следующая, более высокая по сравнению с позицией ступень технического мышления. Позиционная игра входит в метод технической фразировки как её составная часть. Техническая фраза может совпадать с позицией, она может объединять несколько позиций, может помещаться и внутри позиций. Метод технической фразировки помогает пианисту в организации целесообразных действий руки (кисти, предплечья, плеча), в «пальцевой» технике. Пианист должен научиться применять такие движения рук, которые помогают пальцам в игре, ставят их в наиболее благоприятное, удобное положение. Отсюда следует простой, но важный вывод: в повседневной работе пианисты обязаны искать наиболее целесообразные положения и движения рук.

Ротацию (такты 2,4,11, 21, 25) лучше учить таким способом, как переудар:

В арпеджио важное значение имеет работа 1 — го пальца, который направляет движение, «обнимает» октаву и как бы «забирает» её ко второму пальцу. В медленном темпе кисть и вся рука слегка поворачиваются к пятому пальцу.

Способы работы над короткими арпеджио:

А. С остановкой на новую позицию:

В. Аккордами

С. Первые ноты берутся с акцентом, остальные играются как бы по инерции. В руке чувствовать скрытую вибрацию. Играть у самых клавиш, работа пальцев не должна ощущаться.

Также можно поучить различными ритмическими вариантами (как в Этюде №8) и с отчётливым ударом на 1 — м звуке каждой квартоли, затем на 2, 3,4.

Аккордовый аккомпанемент не следует оставлять без внимания. В аккордах нужно добиться: одновременности и полноты звучания, согласованности движений руки и пальцев, непринуждённости и пластичности движений. Аккорды stассаtо – активные кончики пальцев. Пальцы организованны, погружаются в клавиши, хорошо ощущая опору кончиков пальцев, звучание лёгкое, стройное в ансамблевом отношении. Аккорды форте — берутся сверху, погружением веса руки в клавиатуру «от плеча». Очень важна пальцевая хватка, цепкость пальцев в момент взятия аккорда.

Аккорды при таком звукоизвлечении получаются компактными, сильными, но совсем не резкими.

Если сила звука в аккордах зависит от включённой в игру массы, а также от скорости падения руки на клавиши, то красота звучания зависит от «хватательной» активности пальцев в момент взятия аккорда. Безжизненность пальцев в аккордах чаще всего и является причиной резкого форте.

С. Майкапар «Стаккато — прелюдия» №6, соч. 31, G — Duг

Этот этюд на сексты. Характер весёлый, шутливый, с юмором. Сексты подготавливают ученика к октавной технике. В основе движения вибрация.

Играть сексты сначала спокойно, потом подвижно, упругим и лёгким «посыпающим» движением. Вибрация должна ощущаться по всей руке. Н делать чрезмерных движений кистью, играть близко к клавишам — это обеспечит точность игры.

Учить сексты можно: «полётным» движением, глубоким вкладыванием ладони в клавиатуру движением от себя, а также играя верхний голос отдельно 5-м и нижний голос 1-м пальцем с сохранением положения кисти на позиции сексты. Это упражнение способствует развитию лёгкости и подвижности кистевого движения при собранных пальцах:

При игре 1-м пальцам вырабатывается точность попадания на звуки секстового пассажа; игра 5-м пальцем направлена на выработку его крепости. Оба упражнения нужно играть именно пальцами, добиваясь их активности.

Немало важное значение имеет работа над скачками (такты 10 – 11 , 22 – 23).

Точность в скачках возможна лишь при большой отработанности приёма. Во всех скачках очень важно разумно использовать зрение. Нужна тренировка быстрых и точных движений, объединяющих отправную точку в цель. Наметить глазами нужную клавишу и резким стремительным движением перенести руки и беззвучно опустить на неё нужные пальцы. Первое условие исполнения скачков заключается в том, что опускание руки должно органически сочетаться с хватательными движениями пальцев – навык этот надо приобрести для исполнения любых аккордов.

Второе, специфически существенное для исполнения скачков — строжайшая экономия имеющего времени. Поэтому особенно тщательно нужно отрабатывать мгновенное скольжение руки ко второму аккорду. В случаях скачков в разные стороны зрение оставляет, обычно, одну из рук «на произвол судьбы» и помогает играть другой. «Метаться» из стороны в сторону не следует. Можно успеть охватить взглядом оба звука по – очереди: предварительно — бас, во время скачка – верхний звук. Основное правило исполнения скачков гласит: «прыжки» (взятие аккорда сверху) должны совершаться на один из аккордов каждой пары; второй аккорд берётся, будучи заранее подготовленным.

Аппликатура. Темп. Забалтывание.

Аппликатуру нужно выбирать в начальной стадии работы. Если какой — то отрывок вызывает сомнение, следует его попробовать в быстром темпе и соответственно подобрать удобную аппликатуру, которую следует записать. К быстрому темпу переходить постепенно.

Учащиеся должны стремиться к настоящему темпу, (но следует, и учитывать индивидуальные способности ученика). Если в медленном темпе наше сознание может руководить взятием каждого звука, то в быстром это невозможно; сознание управляет взятием целых звучащих комплексов, групп звуков. Поэтому следует учить этюд небольшими отрывками в подвижных, но не слишком быстрых темпах. По мере выучивания увеличивается продолжительность отрывков, а также темп. В быстром темпе надо играть «близко» (лёгкими пальцами). Нужно научиться справляться с мышечным напряжением, научиться отдыхать во время игры. Контролировать свои мышечные ощущения, не допуская зажатости; без лишних движений — высокий размах рук, вихляние кисти.

Очень часто можно сталкиваться с забалтыванием. Нельзя играть очень много раз подряд от начала до конца в быстром темпе. Работать в быстром темпе надо над отдельными отрывками под слуховым контролем. Слух требует хорошей игры. Если не обращать внимания на возникновение неточностей и играть дальше, не исправлять ошибку, то она становится привычной. Небрежная игра запечатлелась в соответствующих центрах мозга. Мозг привык управлять руками так, что пальцы проскакивают, не играют.

Палец сам никогда не исправит неточность, если слух и воля играющего не потребуют от него внятной игры. Исправить «заболтанное» место помогает медленная игра и слуховой контроль.

Заключение

Этюды должны быть наиболее полезны для ученика с учётом его индивидуальных особенностей. Он должен быть лёгок, прост, легко запоминался, но должен нести хоть долю трудно достигаемого.

Из всего сказанного следует сделать вывод: не мирится с тем, что не получается, не отсиживать за инструментом без желания и без мысли, искать способы, облегчающие преодоление тех или иных трудностей, ставить перед собой музыкально — технические задачи, не успокаиваться, пока они не будут разрешены. Стремление к выразительному и совершенному в пианистическом отношении исполнению всегда остается главной пружиной технического продвижения.

Нужно всегда искать новые пути в методах технической работы – вот залог дальнейших успехов исполнительского искусства.

Используемая литература

- Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1988. – 216с.

- Коган Г. Работа пианиста. – М., 1989.

- Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1992.

- Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М.: Классика XXI, 2010.

- Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. – М.: Кифара, 2001.

- Савшинский С. Работа пианиста над техникой. – Л., 1968.

- Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. – М.: Советский композитор, 1989.

- Фейнберг С. Пианизм как искусство. – М., 1995.

- Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984.

- Щапов Л. Некоторые вопросы фортепианной техники. – М., 1998.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ Д.С. БОРТНЯНСКОГО»

Методическая работа

на тему:

«Работа над этюдами»

Старший преподаватель

Наумова И.В.

Санкт-Петербург

2017

Введение.

Одной из проблем, связанных с музыкальным воспитанием, является развитие технических способностей учащихся. В связи с этим, этюды являются неотъемлемой частью музыкального развития. По большей части на них нарабатываются двигательные навыки, навыки координации движений, осваиваются аппликатурные принципы и основные формулы движения, совершенствуется техническое мастерство (беглость, артикуляция, точность звукоизвлечения). Работа над этюдами позволяет активно развивать слуховой контроль, воспитывать такие качества как воля, выносливость, быстрота реакции, тем самым способствуя активизации и мобилизации состояния во время музицирования, поддерживает хорошую техническую форму.

Жанр этюда известен с XVIII века. Среди композиторов, создававших этюды, наиболее известен Карл Черни — австрийский композитор-пианист, чех по национальности. Он является автором более тысячи фортепианных этюдов на разные виды техники, объединённые им в циклы (Школа беглости, Искусство беглости пальцев и др.). Каждый этюд заключает в себе определённую техническую трудность и служит для её преодоления. Например, такими трудностями могут быть: триоли, пунктирный ритм, четырёх- и пятипальцевые позиции, различные виды арпеджио, аккорды, гаммообразные пассажи, хроматические гаммы, октавы, скачки, трели и другие.

Работа над этюдами начинается с самых первых шагов и продолжается на протяжении всей исполнительской деятельности. Этюды просты и лаконичны по форме и по содержанию, однотипны по фактурному изложению, и это способствует эффективному решению отдельно поставленных задач в освоении фортепианной техники. Благодаря этому свойству этюды широко применяются в педагогической практике.

Возникновение и развитие этюда как музыкального жанра.

Этюд (с французского — изучение, упражнение) — инструментальная пьеса, основанная на применении определенного технического приема игры и предназначенная для усовершенствования мастерства исполнителя. Обычно этюды создаются сериями, сборниками. В педагогической практике широкое распространение получили этюды для фортепиано Клементи, Генри, Крамера. Высокую художественную ценность имеют этюды Шопена, Шумана, Листа, Рубинштейна, Рахманинова, Лядова, Аренского, Скрябина.

Жанр этюда насчитывает едва ли не пять столетий, на протяжении которых он не только развивался, но и существенно трансформировался. Данный термин рассматривается выдающимися представителями науки и искусства как приобретение мастерства в самом высоком значении этого слова. Слово «этюд» имеет французское происхождение и переводится как «изучение», «упражнение». Благодаря своей универсальности этюд используется в различных видах искусства. B живописи — это рисунок, картина или скульптура, выполненные с натуры с целью ее изучения и служащие подготовительным материалом для работы над большой картиной или скульптурой. Театральный этюд — это упражнение для развития актерской техники, основанное на импровизации. B литературе — это небольшое по объему произведение, посвященное отдельным вопросам. Этюд шахматный — это оригинальная позиция фигур на шахматной доске с заданием добиться выигрыша или ничьей. B свободной энциклопедии музыкальный термин «этюд» определяется как инструментальная пьеса, как правило, небольшого объема, основанная на частом применении какого-либо трудного приема исполнения и предназначенная для усовершенствования техники исполнителя.

Этюдом в музыке называется инструктивная пьеса, первоначально предназначенная только для совершенствования технических навыков исполнителя. Изучением технических приёмов своего искусства занимаются не только музыканты. Поэтому слово «этюд» употребляют и художники (у них даже есть выражение- поехать на этюды — значит выехать за город, чтобы на каком-то пейзаже отрабатывать те или иные приёмы живописи). Шахматные этюды публикуются в специальных книгах для всех, кто желает их изучать.

Музыкальные произведения, направленные на обучение приемам игры, не будучи конкретно названными этюдами, существовали еще в XVI веке. До XIX века инструментальные «упражнения» и другие дидактические музыкальные материалы были очень разнообразны, без какой-либо системы и установленных жанров. Ранние учебники и сборники упражнений включали в себя простые пьесы и шедевры известных композиторов, порядок расположения мог как возрастать от простого к сложному, так и быть вперемешку. Так, четырехтомные «Упражнения для клавира» (Clavier-Ubung) И.С. Баха содержат несложные пьесы и большие и трудные Вариации Гольдберга.

Ситуация меняется в начале XIX века в связи с ростом популярности фортепиано как домашнего инструмента. Руководства по обучению игре на фортепиано с упражнениями становятся весьма распространенным явлением. Особое значение приобретают ранние пьесы М. Клементи «Ступень к Парнасу» (Gradus ad Parnassum) (1817-1826), работы И. Крамера (1804-1810), этюды И. Мошелеса соч.70 (1825). Большинство из этих произведений сосредоточены на технической стороне музыки и не предназначены для публичного исполнения.

Расцвет этюда как музыкальной формы приходится на вторую половину XIX и начало XX века. Огромную роль в развитии музыкального этюда сыграл чешский композитор-классик Карл Черни (1791-1857). Произведения его — «подлинная энциклопедия фортепианной техники первой половины XIX века»:

— «48 этюдов в форме прелюдий и каденций», ор. 161, подобно 4 тетради из популярной «Школы беглости» ор. 299 могут быть рекомендованы ученикам VI-VII классов детских музыкальных школ;

— «Школа стаккато и легато», ор. 335 задумана Черни как продолжение «Школы беглости» и призвана подготовить ученика к исполнению всевозможных видов фортепианного туше;

— «Школа украшений, форшлагов, мордентов и трелей», ор. 335 соответствует возможностям студентов музыкальных училищ;

— «Школа виртуозности», ор. 365 рекомендована тем, кто занимается в старших классах специальных музыкальных школ, а также студентам III-IV курсов музыкальных училищ. B ор. 365 сосредоточен чрезвычайно богатый в техническом отношении материал, здесь с особенной яркостью реализован педагогический опыт Черни;

— «Школа для левой руки», ор 399. Благодаря изучению этюдов (или «больших упражнений», как назвал автор) из этого опуса, «исполнитель может компенсировать то несколько одностороннее развитие техники, которое он получает, работая над наиболее распространенными этюдными сборниками Черни ор. 299 и ор. 740, где предпочтение отдается правой руке, а левой отводится роль аккомпанемента»;

— «Высшая ступень виртуозности», ор. 834 предназначена для совершенствования исполнительских навыков сравнительно продвинутых в техническом отношении пианистов. На примере этого опуса можно лишний раз убедиться в том, что в понятие «высшая ступень виртуозности» у Черни входит «не одна лишь механическая беглость и ловкость пальцев, а владение искусством артикуляции, разнообразными динамическими красками». Создавая свои инструктивные упражнения и этюды, К Черни стремится к максимально ясной постановке технической задачи, исключая все, что может затруднить ее выполнение. И все же этюд продолжает оставаться произведением вспомогательного характера, размер его строго ограничен поставленной перед ним целью развития и усовершенствования техники, а также воспитания звуковой культуры пианиста.

Своеобразным переходным звеном от классической к романтической традиции написания этюдов стало творчество датского композитора и пианиста Л. Шитте (1848-1909). Этюды Шитте намного проще в исполнении (технически проще), чем этюды Шопена, и намного интереснее (и сложнее мелодически), чем этюды Черни. Среди сочинений Шитте наибольшей популярностью пользуются легкие пьесы, надежно вошедшие в репертуар музыкальных школ.

Со временем учебный материал этюда настолько разросся и цели его стали настолько многообразны, что он принял формы, которые уже могли дать исполнителю не только техническую пищу, ни и пищу художественную, образно-эмоциональную. Посредством «смешения и взаимопроникновения дидактических и эстетических целей возник этюд совсем иного характера и значения». Этюд постепенно превратился из инструктивного в произведение художественно-концертного плана.