Составление боевого пути родственника можно начать с простого разговора с семьей. Но, даже если из исходных данных имеется лишь имя, фамилия и дата рождения, попробовать составить боевой путь вполне реально. Поэтому, не отчаиваясь, приступайте к поиску.

Что такое боевой путь?

Боевой путь представляет собой повествование об этапах военной службы, месте гибели бойца или прохождении им дальнейшей службы. Боевой путь обычно включает в себя информацию о рождении, семье, образовании, территории проживания и месте призыва военнослужащего.

Боевой или военный путь можно создавать для любого военнослужащего. Можно его составить для человека, имеющего воинское звание, но не служившего в вооруженных силах, для рядовых и любых других участников войны.

Три шага к составлению боевого пути

Шаг первый: опросите семью! Если вы только начинаете интересоваться биографией своих старших родственников, имеет смысл сначала побеседовать с семьей; вполне возможно, что устная история сохранила важные детали: год, место призыва или даже звание.

Шаг второй: После опроса следует обратиться к

учётно-послужным картам (УПК) и отталкиваться от информации, в них содержащейся. Если вы узнали дату (даже приблизительный год), место рождения и воинскую часть, сделайте запрос в филиал ЦАМО в Санкт-Петербурге о поиске сведений о ранении солдата.

Первичную информацию можно почерпнуть и не только из учетно-послужных карт, но и из

списков военно-пересыльных пунктов, найти которые можно, в том числе, на сайте Память Народа. Документы участников Первой Мировой войны можно найти на сайте Памяти героев войны 1914−1918.

На офицеров в военкомате всегда заводилось

личное дело. Такое дело содержало достаточно обширную информацию: фотографии, наградные листы, послужной список. Сейчас эти дела хранятся в Центральном архиве Министерства обороны. На сержантов и солдат личные дела, к сожалению, не заводили. Информацию о рядовых можно найти в военкоматах, сохранившим книги призывников (если место призыва вам известно).

Если информации нет о конкретной воинской части, тогда стоит перейти на уровень выше. В

журналах дивизии тоже описано, чем занимался входящий в нее полк. Бывает, что информации нет и на уровне дивизии. Тогда можно определить, как переходил фронт, на котором сражался военнослужащий.

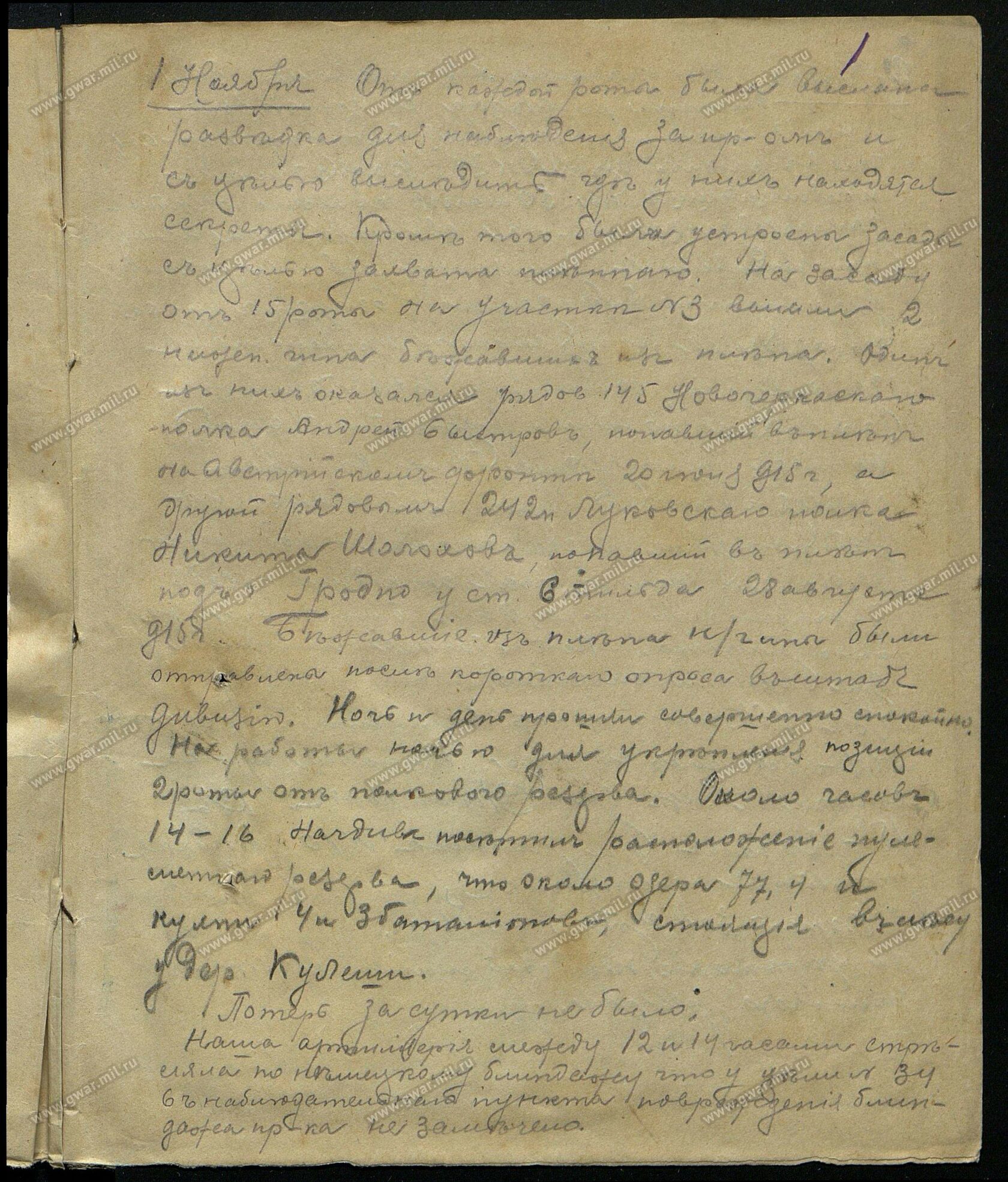

Кроме того, важным документом является

журнал боевых действий, куда ежедневно заносились сведения о подготовке и ходе боевых действий. Можно ознакомиться и с приказами к командующим военными частями (дивизиями / полками / батальонами).

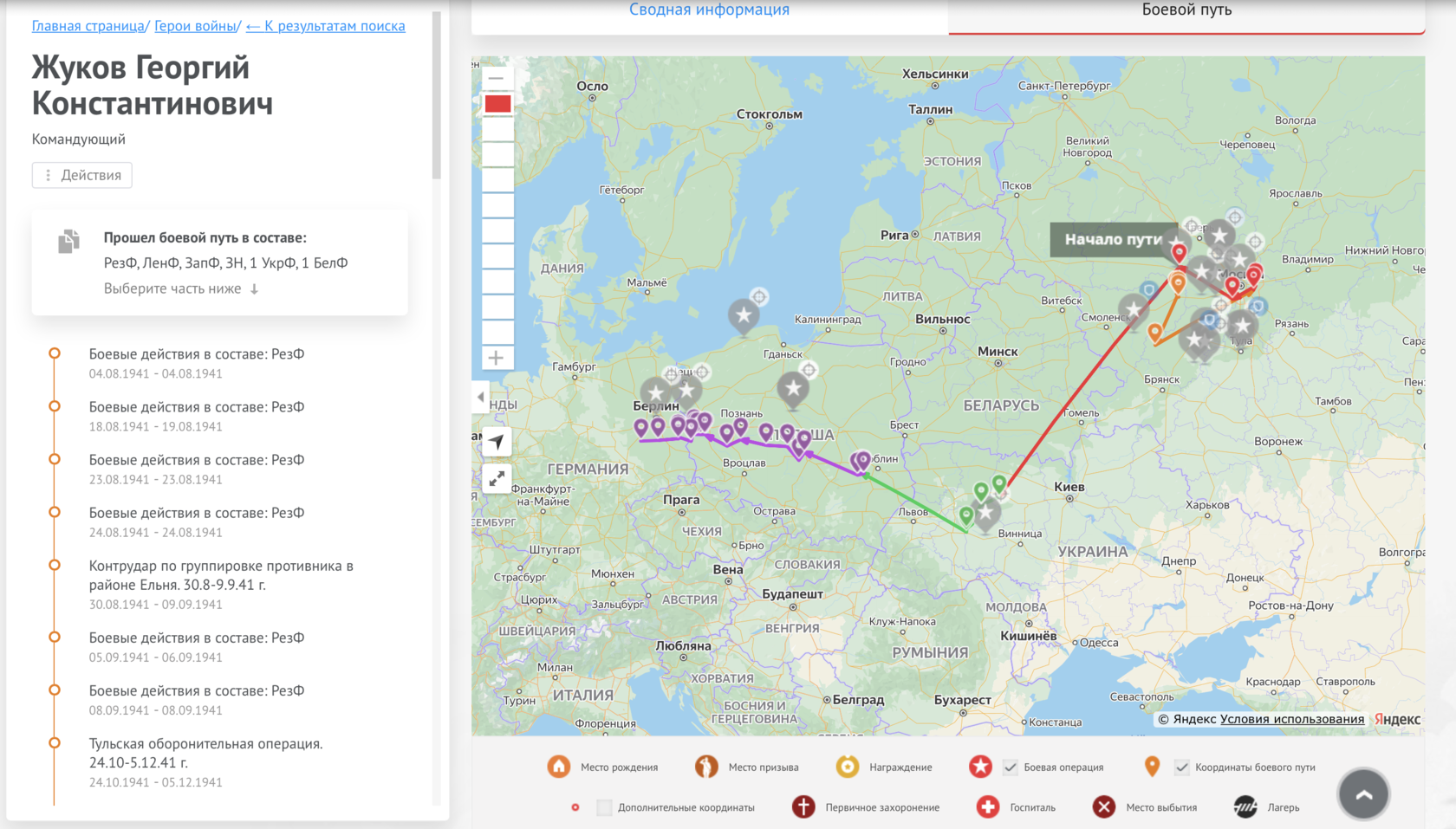

Шаг третий: смело оформляйте! Опишите боевой путь на бумаге и приступайте к визуализации. В качестве примера можно взять вариант, представленный на портале Память народа.

Сколько времени уходит на написание пути?

На создание и оформление боевого пути обычно уходит 2−3 недели. Кроме того, дополнительное время может уйти на запрос документов в архиве. То есть, в общей сложности на создание уходит 4 недели:

- 1−2 недели: написание около 50 страниц

- 2−3 недели: с учетом запроса документов в ЦАМО

- 3−4 недели: с написанием карточки.

Путь будет насыщенней, если у человека была интересная специальность. Так, снайпер, сапер или разведчик упоминаются в дивизионном журнале, даже если их нет в полковом. Более того, снайперы часто вели ежемесячный отчет о своей работе. Не стоит, однако, забывать, что любые документы, написанные от руки, требуют больше времени для обработки,

Но, самое главное, воссоздать боевой путь получится легче, если вы уже работали с архивами и представляете алгоритм генеалогического и военного поиска.

Результаты

По итогам проделанной работы у Вас получится документ, повествующий о боевых подвигах и похождениях военнослужащего. Объем такого документа составляет в среднем 50−60 страниц. Это число может варьироваться в зависимости от литературных способностей составителя. Кроме того, можно приложить к такому пути фотографии, составить масштабную карту передвижений воинской части.

Восстановление боевого пути — интересная и важная исследовательская работа. К счастью, некоторые архивные документы времен Первой и Второй войны оцифрованы, а о методике первичного воинского поиска в интернете уже можно почитать в статье Истории тебя. Составление и визуализация боевого пути — великолепная возможность не только лучше узнать своих родственников и получить представление о тяжелом пути, который они преодолели, но и полезная работа по визуализации и увековечиванию их памяти.

Где искать информацию?

По участникам Второй мировой войны существует несколько основных электронных баз:

- ОБД мемориал — обобщенный электронный банк данных, содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.

- Подвиг народа — электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны.

- Память народа — портал со свободным доступом к рассекреченным архивам Второй мировой войны.

N.B.: основные документы хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ.

По Первой мировой войне также составлены электронные базы:

- Русская армия в Первой мировой войне;

- Алфавитные списки потерь Первой мировой войны;

- Память героев Первой мировой.

Большой список других источников, доступных онлайн, вы можете найти в тематической статье Генеалогические источники: часть 1.

Наши предки, побывавшие на полях сражений Первой или Второй мировой войн, все дальше уходят в прошлое. Увы, не всегда семейный архив хранит все подробности их службы. В этой статье мы расскажем, как создать боевой путь своего родственника.

Боевой путь Как создать боевой путь

Боевой путь представляет собой повествование об этапах военной службы, месте гибели бойца или прохождении им дальнейшей службы. Военный путь обычно включает в себя информацию о рождении, семье, образовании, территории проживания и месте призыва военнослужащего.

Для кого можно создать боевой путь?

Боевой или военный путь можно создавать для любого военнослужащего. Можно его составить и для представителя, имеющего воинское звание, но не служившего в вооруженных силах.

Стоит отметить, что написать боевой путь можно не только для офицеров, но также для рядовых и любых участников войны.

В каких документах есть информация?

На офицеров в военкомате всегда заводится личное дело. Такое дело содержит достаточно обширную информацию. Это могут быть фотографии, наградные листы, послужной список. Сейчас эти дела хранятся в Центральном архиве Министерства обороны. На сержантов и солдат личные дела, к сожалению, не заводят. Но зато они существуют для участников боевых действий. Это связано с тем, что участников необходимо награждать медалями, выплачивать им повышенные пенсии.

Кроме того, важным документом является журнал боевых действий, дающий картину боевой деятельности войск.

Где искать информацию о боевом пути?

По участникам Второй мировой войны существует несколько основных электронных баз:

- ОБД мемориал — обобщённый электронный банк данных, содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.

- Подвиг народа — электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны.

- Память народа. — портал со свободным доступом к рассекреченным архивам Второй мировой войны.

Подвиг народа стоит смотреть и в старой, и в новой версии. Некоторые сведения из старой версии могут отсутствовать в новой, и наоборот.

Основные документы хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ

По Первой мировой войне тоже составлены две электронные базы:

- Герои войны 1914-1918

- Русская армия в Первой мировой войне

Как провести поиск?

Для начала поиска нужно, прежде всего, собрать первичную информацию у родственников. Эти сведения можно искать в открытых источниках. После этого есть вероятность найти наградной лист и узнать часть, в которой служил интересующий вас человек. Путь этой боевой части может быть уже выложен на сайте Памяти народа.

Бывает и такое, что никаких конкретных сведений нет. Допустим, военнослужащий не был ничем награжден. Однако, узнав, в какой части он был, можно начать изучение документов полка. В полковых журналах содержится довольно подробная информация: из них можно узнать, чем занимался полк почти по дням.

Если информации нет о конкретной воинской части, тогда стоит перейти на уровень выше. В журналах дивизии тоже описано, чем занимался входящий в нее полк.

Бывает, что информации нет и на уровне дивизии. Тогда можно определить, как переходил фронт, на котором сражался военнослужащий.

Если человек служил уже после окончания Второй мировой войны, копии его личного дела можно заказать в Центральном архиве Министерства обороны. Кроме того, можно добавить к его пути небольшую справку о воинской части, в которой он проходил службу.

Сколько времени уходит на написание пути?

На создание и оформление боевого пути обычно уходит 2-3 недели. Кроме того, дополнительное время может уйти на запрос документов в архиве. То есть, в общей сложности на создание уходит 4 недели:

- 1-2 недели: написание около 50 страниц

- 2-3 недели: с учетом запроса документов в ЦАМО

- 3-4 недели: с написанием карточки

Что делает поиск проще?

На написание боевого пути может уйти меньше времени при наличии некоторых условий.

Например, путь будет насыщенней, если у человека была интересная специальность. Так, снайпер, сапер или разведчик упоминаются в дивизионном журнале, даже если их нет в полковом. Более того, снайперы часто вели ежемесячный отчет о своей работе. Ускорить поиск может также упоминание военнослужащего в чьих-то мемуарах.

Как выглядит боевой путь?

По итогам проделанной работы у Вас получится документ, повествующий о боевых подвигах и похождениях военнослужащего. Объем такого документа составляет в среднем 50-60 страниц. Это число может варьироваться в зависимости от литературных способностей составителя. Кроме того, интересно будет приложить к такому пути фотографии, составить масштабную карту передвижений воинской части.

Какие еще источники могут поведать об истории вашей семьи, можно узнать из статьи:

Разнообразие генеалогических источников. О чем они могут рассказать?

Боевой путь моего прадеда в Великой Отечественной войне

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Петлюх Р.А. 1

1МБОУ «Лицей №32» г.Белгорода

Банина Н.А. 1

1МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

1.Введение.

Рассматривая старый семейный фотоальбом своей бабушки, я увидел молодого человека в военной форме.

От бабушки я узнал, что это мой прадед. И бабушка рассказала мне о нем, кем он был, о его участии в Великой Отечественной войне, о его боевых заслугах. Я понял-мой прадед мужественный, целеустремленный сильный человек, защитник моей Родины -герой войны, а я ничего о нем не знаю! И я решил исследовать его биографию и боевой путь.

Предмет исследования: Военная биография и боевой путь моего прадеда.

Цель работы: Исследовать боевой путь моего прадеда в Великой Отечественной войне .

Актуальность исследования: 9 мая мы празднуем День Победы. Это великий праздник. Кто они герои, победившие в Великой Отечественной войне? Все все ли мы знаем о героях своей семьи? Изучая военную биографию своего прадеда, я изучаю историю своей семьи и страны.

Задачи: Изучить семейный архив, восстановить биографию военных лет моего прадеды. Рассказать о результатах своей работы в классе.

2.Методы исследования: изучение семейного архива, беседы с родственниками, изучение интернет ресурсов, сайт «Подвиг Народа», обобщение собранной информации.

Мой прадед, Дудник Кирилл Илларионович, родился 28 мая 1910 года в семье крестьян в селе Смородино Грайворонского района Курской области (в настоящее время Белгородская область). После окончания школы занимался сельским хозяйством. С 1931года по 1932 год проходил службу в армии в г. Владимире. После окончания службы работал стрелком в Стрелковой охране путей сообщений г. Харькове. Позднее закончил техническую школу паровозных машинистов в г. Белгороде. До 1940 года работал помощником машиниста. В 1940-1941 году закончил курсы по подготовке учителей для средней школы по физико-математическому отделению в Учительском институте г. Льгов.

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду был 31 год.

В семейном архиве я нашел его военный билет.

Изучая записи в военном билете, я узнал: воинское звание моего прадеда- старший лейтенант, должность – командир инженерно-саперного взвода.

Проводя исследования записей военного билета я узнал, что мой прадед 24 июня 1941 года был призван курсантом в Мичуринское военное инженерное училище, где прошел обучение по ускоренной программе командиров саперных взводов. С 1942 на фронте был командиром саперного взвода 78-го саперного батальона 18 саперной бригады. С 1943г командир саперного взвода 717 стрелкового полка 170 саперной дивизии. В 1944 году был тяжело ранен, находился в госпитале в г. Саратове. Далее воевал на Ленинградском фронте в должности командира 77 инженерно-саперного батальона .

Боевые заслуги и награды моего прадеда.

В военном билете указаны правительственные награды моего прадеда: медаль «За победу над Германией» и Орден «Красная Звезда»

На сайте «Подвиг народа» я нашел приказ, акт о награждении, наградные листы и описание боевых заслуг моего прадеда.

Запись в наградном листе: « Лейтенант Дудник Кирилл Илларионович, за время пребывания в войне с сентября 1944 года на должности командира взвода, неоднократно участвовал в боях с немецкими захватчиками. Командуя взводом , на острове Даго, Эзель –Эстонская ССР проявил умение , храбрость и героизм. Во время боев на полуострове Сырье, лейтенант Дудник был ранен, после лечения возвратился в свою часть. За весь период нахождения в войне лейтенант Дудник проявил свое умение и организаторские способности, как командир взвода: при постройке пирсов в районах Хаапсалу, Даго, Эзель, Рухну, с заданиями справился на отлично и в срок. Совершенствуя свое инженерно-саперное дело и производя оперативные заграждения в районах Пярну- Лихула товарищ Дудник добился хороших показателей от личного состава взвода , как в работе так и в учебе.»

Приказом №02-Н от 30 мая 1945г. от имени Президиума Верховного Совета Советского Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден Орденом Красная Звезда. ( в списке приказа запись №11)

Акт от 1-3 сентября 1945г. о награждении медалью « За победу над Германией» (в списке акта запись №22 )

За отличные боевые действия приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина от 18 ноября 1943 г. объявлена благодарность за освобождение от немецких захватчиков города Речица Гомельской области Белоруссии на Западном фронте.

Ранения моего прадеда:

За время боевых действий мой прадед был дважды ранен. Первое тяжелое ранение в ногу на Западном фронте в боях за город Речицу (Гомельской области Белоруссии) 19 февраля 1944 г., второе на Ленинградском фронте в боях за город за город Курессаре на (Эстонская ССР) ранен в лицо. Запись в военном билете в разделе: ранения и контузии.

Карта боевой путь моего прадеда.

Изучая боевые заслуги своего прадеда, я узнал много географических названий, о которых я не знал ранее. Я отметил красным цветом их на картах боевых действий данных областей. У меня получился боевой путь моего прадеда в Великой отечественной войне на карте.

В архиве сайта «Память народа» я нашел карту всего боевого пути воинской части, в которой воевал мой прадед.

3.Результаты исследования:

В ходе исследования я много узнал и собрал разный материал о своем прадеде:

— даты и призыва на военную службу, места службы и боевых действий, воинское звание, род войск;

— названия фронтов, на которых он воевал, географические названия мест;

— где и какие подвиги совершил, ранения;

— награды моего прадеда;

— биографический материал.

Но для себя я узнал и понял самое главное: это был замечательный человек, который до войны учился, растил детей, трудился в своём родном селе. С начала войны сразу ушёл на фронт, перенёс тяготы военного времени, прошёл через всю войну. Рискуя своей жизнью, защищал Родину, своих родных от врага. А вернувшись с войны, продолжил обучение в институте, работал учителем физики, математики в сельской школе. Работая в школе учителем, прадед воспитал и научил многих людей.

Каждый год 9 мая я участвую в акции «Бессмертный полк» моего города. Я с гордостью несу портрет своего прадеда, ведь этот праздник Великой Победы прежде всего его праздник.

Я горжусь своим прадедом, и всегда буду помнить его.

Задача, поставленная в начале работы, выполнена: мой прадед был защитником Родины, принимал участие в Великой Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую Победу.

4.Выводы:

Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, я узнал, что события Великой Отечественной войны не обошли стороной мою семью. Мой прадед смелый, храбрый боец, герой Великой Отечественной войны, рисковал собственной жизнью за свободу своей Родины.

Надежен дом, коль сохраняют в нем

Сквозь годы, времена лихие,

Альбом семейный, самый первый том,

В познании истории России.

Н. Рубцов

5. Источники:

1.Семейный архив. Воспоминания бабушки.

2. Сайт «Подвиг народа» http://www.podvignaroda.ru

3. Сайт «Помни войну» http://www.pomnivoinu.ru

4. Сайт «Память народа» http://www.pamyat—naroda.ru

Просмотров работы: 1191

Тема работы

Моему прапрадедушке посвящается…

(исследование боевого пути Батальщикова А.Ф.)

Подготовил:

Батальщиков Кирилл Васильевич

учащийся 8 класса

место учебы: МБОУ Верхнедонская гимназия

Ростовская область, Верхнедонской район,

ст. Казанская, ул. Коммунальная 13, 346170

Руководитель:

Коршунова Елена Анатольевна

Должность: учитель истории и обществознания

Место работы: МБОУ Верхнедонская гимназия

Ростовская область, Верхнедонской район,

ст. Казанская, ул. Коммунальная 13, 346170

Оглавление

1. Введение …………………………………………………………… … 2-3

2. Моему прапрадедушке посвящается…

- Казачьи корни ……………………………………………………………..3-4

- Больше вопросов, чем ответов…………………………………… 4-5

- О чём рассказала красноармейская книжка ……………………….5-8

- Боевой путь Батальщикова А.Ф …………………………………….8-12

- В мирное время………………………………………………………12 -13

3. Заключение, выводы ……………………………………………………..13-14

4. Источники ………………………………………………………… …….15

5. Приложения (в дополнительных файлах)

Введение

Великая Отечественная война. Родина. Победа! Эти слова на протяжении без малого 70 лет для нашего народа имеют огромное значение. И в мае, из года в год, бережно держа в ладони букетик алых тюльпанов, спешим мы, ныне живущие, поздравить свидетелей тех страшных лет – наших ветеранов. Но большинство моих ровесников знают о этих событиях совсем не много, в основном из книг и фильмов. И лишь только в некоторых семьях продолжают бережно хранить письма, медали и ордена, грамоты и похоронки – словом всё то, что напоминает о проявленных мужестве и доблести, испытанных нашими предками тяготах и лишениях.

В семье моей бабушки с особым трепетом и уважением относятся к военным документам прапрадедушки – Батальщикова Андрея Фирсовича. Но пересматривая их пожелтевшие, истрёпанные страницы, я поймал себя на мысли: «Ветшают документы, уходят из жизни люди, свидетели тех лет. Моя бабушка многое уже позабыла. Да и я о этих событиях знаю очень мало». Так появилась необходимость изучить документы, проанализировать их, чтобы составить наиболее полный рассказ о боевом прошлом моего прапрадедушки и возникла тема моей исследовательской работы. Актуальность её усиливается ещё и тем, что в этом году юбилейная годовщина Великой Победы и для нас, 52 внуков и правнуков, это возможность систематизировать и сохранить для будущих поколений рода Батальщиковых факты жизни и боевого пути нашего дедушки, а для моих сверстников-возможность узнать новые сведения.

Проблема: на основе изучения материалов семейного архива, сохранить факты военной биографии Батальщикова А. Ф. для будущих поколений его внуков.

Цель работы: изучить и обобщить военные документы семейного архива и на их основании составить карту-схему боевого пути моего прапрадедушки — Батальщикова Андрея Фирсовича

Задачи:

— изучить необходимую справочную литературу по истории Великой Отечественной войны и личный архив Батальщикова А.Ф.;

— записать воспоминания родственников;

— проанализировать изученный материал и дать оценку фактам;

-составить карту-схему военного пути прадеда.

Методы работы:

-изучение литературы;

— работа с архивными материалами;

— беседа с родственниками;

— сопоставление полученных фактов военной биографии прапрадедушки с

историей боевого пути дивизии

— анализ и обобщение собранной информации.

— моделирование схемы боевого пути

Объект исследования: материалы семейного архива.

Предмет исследования: жизнь и судьба Батальщикова А. Ф.

Моему прапрадедушке посвящается…

- Казачьи корни

Очень часто слышал я от своей бабушки Батальщиковой Татьяны Викторовны такие слова: «Дерево держится корнями, а человек семьей». Не придавая им особого значения, я лишь радовался, когда к нам приезжали многочисленные родственники из Украины, а мы летом отправлялись погостить в Белоруссию.

Не так давно тётка моей бабушки передала ей на хранение семейные фотографии, письма и множество разных документов, которые также хранятся во многих семьях и дороги как память. Моё же внимание больше всего привлекла небольшая папка, в которой я обнаружил похвальные грамоты, благодарности от командования, медали, военные документы как оказалось моего прапрадедушки Батальщикова Андрея Фирсовича. Заинтересовавшись ими я попросил мою бабушку- внучку Андрея Фирсовича, поподробнее рассказать, что ей известно об этом.

Из воспоминаний Татьяны Викторовны Батальщиковой:

«На левом берегу реки Тихой в х. Н-Бирюковском стоит старый высокий дом. Когда-то рядом с ним было несколько крепких строений – это было поместье казаков Батальщиковых. Но мало кто в хуторе знал их по фамилии, все знали их как «Исаевы» по имени прапрапрадедушки Исая. У внука дедушки Исая Фирсона и его жены Екатерины в 1897 г. родился первенец — сын Андрей. Образование у него было всего лишь 3 класса, а специальность довольно редкая на селе – портной. После действительной службы в армии (а служил он в Чечне) дедушка женился на своей соседке Александре Фандеевне Казьминой. Она была из семьи зажиточных казаков и её родители, как водится, были против этого брака, но вопреки их воли она всё же вышла замуж. Прожили они вместе 60 лет, у них родилось10 детей (в живых осталось 8).16 октября 1941г. Андрея Фирсовича призвали на фронт. Дома у него остались жена и 8 детей: старшей Анне было 18, а младшей Ирине – 4 месяца.»

- Больше вопросов, чем ответов

Куда был призван прадедушка и где проходили его первые фронтовые годы, мне точно установить не удалось, моя бабушка помнит немногое.

Из воспоминаний Татьяны Викторовны Батальщиковой:

«Мой дедушка рассказывал, что первое время было очень трудно с оружием. На 40 человек было 2 винтовки, воевать было не с чем.»

В феврале 1943 г. прадедушка был ранен. Это я выяснил, изучив медицинскую карточку раненого. (см. Приложение 1) [3]Согласно записям Батальщиков Андрей Фирсович (воинское звание – рядовой) из 101 части 1 батальона 9 февраля 1943 года был ранен. Ранение груди пулевое, касательное, непроникающее без повреждения костей. С 25 февраля и по 25 марта 1943г. он находился в госпитале. На страницах карточки имеются также профессиональные медицинские пометки о введении тех или иных препаратов раненому бойцу.

Эта страничка биографии прапрадедушки содержит много вопросов и требует привлечение материала государственных военных архивов с целью дальнейшего изучения.

- О чём рассказала красноармейская книжка

После госпиталя прапрадедушка вернулся опять в строй. С этого момента его боевой путь можно проследить по данным красноармейской книжки. (см. Приложение 2-5) [3]Открываю первую страницу: «Красноармейскую книжку иметь при себе. Не имеющих книжек — задерживать». Эта запись говорит о том, что в те времена очень строго относились к хранению и ношению этого документа. Это был главный документ солдата в период Великой Отечественной войны. Но появился он не сразу. «Официально до октября 1941 красноармейцы и младшие командиры (сержанты) не имели документов, удостоверяющих личность. На фронте многие из них не имели до июня-июля 1942, а в тыловых округах и гораздо позднее. В целях освобождения частей от враждебных элементов и упорядочения учета личного состава Красной Армии был создан Приказ о немедленном введении во всех частях и учреждениях Красной Армии, как в тылу, так и на фронте Красноармейской книжки с фотографией согласно объявленному образцу.» (Военно-исторический журнал №1-1998г.)[1] Но на стр. 2 (Приложение 2)в красноармейской книжке Батальщикова А.Ф. фотография отсутствует. [3]Я определил, что она не утеряна, а её там никогда и не было, т.к. присутствует запись «Действительна без фотокарточки». Мне удалось выяснить, что вопрос фотографий в книжках оказывается не был решен вплоть до конца войны. Могу предположить, что это было связано с проблемой создания самого снимка в военных условиях.

Из общих сведений о бойце я узнаю, что Батальщиков Андрей Фирсович был в звании гвардии красноармеец. Изучив материалы «Советской военной энциклопедии», т.3 [2] мне удалось выяснить, что 21 мая 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР введены гвардейские звания. Военнослужащие, получившие такие звания, стали называться: гвардии красноармеец, гвардии сержант, гвардии майор и т.п. Загадкой для меня осталось ошибочное заполнение данных Ф.И.О. – Ботальщиков Андрий Фирстевич. Считать, что эта книжка принадлежит другому человеку нельзя т.к. остальные биографические данные полностью совпадают.

Согласно записям служил он в 295гвардейском Гумбинненский Краснознамённом полку в транспортной роте. Меня удивило название полка. Я предположил, что это скорее всего название населенного пункта. Из материалов энциклопедии удалось выяснить, что «данный полк входил в состав 96-й гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснознамённой дивизии, сформированной 4 мая 1943 года путём преобразования за боевые заслуги из 258-й стрелковой дивизии (2-го формирования). Осенью 1944 г. полк отличился при штурме Гумбинненского укреплённого района в Восточной Пруссии, за что был награждён орденом Красного Знамени и получил почётное наименование «Гумбинненский». («Советская военная энциклопедия», т.3 стр. 254-255) [2]Это так же подтверждает текст благодарности, объявленной гвардии рядовому Батальщикову А.Ф. приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Сов. Союза тов. Сталина за отличные боевые действия при овладении городом Гумбиннен. (Приложение 10) [3]

Далее читаю: номер учётной специальности – ВУС 126.В справочнике военно-учётных специальностей нахожу следующее: «Военно-учётная специальность №126– портной. Значит ему была присвоена специальность до призыва. Далее следует запись «На основании расписания боевого приказа НКО №336-42г.: годен к нестроевой службе по возврату.» (Приложение 3) [3]Как мне удалось выяснить согласно этому приказу нормативы военно-врачебной экспертизы были существенно пересмотрены в сторону снижения требований к здоровью бойцов. Минимальный рост при призыве был снижен до 145 см., вес – до 42 кг. Всех, годных к строевой службе в возрасте до 47 лет, предписывалось направить на укомплектование фронтовых подразделений, а в возрасте от 48 до 50 лет – в запасные стрелковые бригады для укомплектования рот тылового обеспечения. Есть основания думать, что возрастные и медицинские показания при этом и были учтены. Батальщикову А.Ф. шел уже 48-й год.

В графе «Прохождение службы» сделана запись «ездовой 1/01 44 года».[3]Прочитав материалы военных энциклопедий, я выяснил, что в обязанности ездового на фронте входило следующее: своевременный подвоз боеприпасов и минно – инженерного имущества, используя гужевой транспорт, уход за закреплёнными лошадьми и содержание их в хорошем состоянии.

На стр. 13(Приложение 5) красноармейской книжки сделана ещё одна интересная запись «закрепление лошадей: кобыла чалая «Кручина», кобыла гнедая «Голубка».[3]Моя бабушка поэтому поводу вспоминает следующее: «Дедушка рассказывал, что от них (лошадей) многое зависело, поэтому он всегда заботился о том, чтобы лошади были сыты, укрывал их от холода и во время артобстрелов, и они его никогда не подводили.»

Значит обязанности, которые выполнял дедушка в тот период на фронте были важны и значимы. Подтверждает это и «Приказ по тылу от 14 февраля 1944 г. об упорядочении движения тыловых подразделений за наступающими частями.» Суть этого приказа заключается в том, что «для успешного продвижение наступающих частей корпуса перед офицерами тыловых подразделений и служб обеспечения ставятся ответственные задачи по снабжению войск материальными средствами, необходимыми для ведения боя. Особенно велики и трудны эти задачи в условиях бездорожья и стремительного движения частей вперед. Для подвоза боеприпасов, продовольствия приказано использовать в первую очередь гужтранспорт.» (Электронный банк военных

документов. Интернет-ресурс).[5]20 февраля 1944 г. прапрадедушка был награждён «Медалью за боевые заслуги» во время боёв 4–го Украинского фронта. Как сказано в приказе № 07Н: «За своевременную доставку боеприпасов с 31.01 1944 не считаясь со временем и сложностью боевой обстановки к батальонным патронным пунктам». (Приложение 6) [3]Это говорит о том, что мой прапрадед с честью выполнял свои обязанности и приказы командования.

То, что он выполнял обязанности ездового до конца войны подтверждают следующие документы:

1. Справка о закреплении за ним 2 лошадей (жеребца гнедой масти по кличке «Пучок» и кобылы мышастой масти по кличке «Жучка») и парной повозки. (Приложение 7)

2. Два паспорта лошади №№ 811,812, выданных 4 августа 1945 г. и закрепляющих за дедушкой коня по кличке «Сигнал» и кобылу по кличке «Найда» (Приложение

Я обратил внимание на то, что из всех документов, закрепляющих за прапрадедушкой лошадей, именно эти два паспорта имеют самое подробное содержание, включающее № бирки, сорт, возраст лошади, особые приметы и даже наименование пороков и недостатков. Предполагаю, что этот учёт связан с необходимостью скорейшего восстановления народного хозяйства и преодоления разрухи, а также развития коневодства в послевоенные годы.

В книжке есть перечень вещевого имущества, то есть что и когда выдавалось, сколько и какого размера: пилотка, шапка зимняя, шинель, гимнастёрка, шаровары хлопчатобумажные, рубаха нательная, сапоги, портянки, ремень, котелок и т.д. На стр. 11 есть запись о выданном в ноябре 1944 г. карабине (446078). (Приложение 4) [3].

- Боевой путь Батальщикова Андрея Фирсовича

К сожалению, восстановить его на основании имеющихся материалов я могу лишь с весны 1943 г. В архиве моего прапрадедушки есть интересные документы – Благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина и удостоверения к медалям. В интернете я нашёл информацию о боевом пути 96 гвардейской Иловайской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. «Образована она была 04.05.1943 г. на базе частей 258 стрелковой дивизии (II). В состав дивизии вошли (эта новая нумерация частей присвоена дивизии 10.6.1943) 291-й, 293-й, 295-й гвардейский Стрелковый полк, 234-й гвардейский Артиллерийский полк.» (Электронный банк военных документов) [5] (Так как мой прапрадед воевал в 295 гвардейском полку, следовательно, с этого момента я могу проследить его боевой путь, опираясь на данный материал и подтверждая фактическое участие Батальщикова А.Ф. наградными материалами.

Из материала военной энциклопедии: «В ходе боев за Донбасс дивизия во взаимодействии с другими соединениями 2-й гвардейской и 5-й Ударной армий 4 сентября 1943 года освободила г. Иловайск, за что 8 сентября 1943 года получила почетное наименование Иловайской.

Успешно действует дивизия в Мелитопольской наступательной операции 1944 года и в боях по разгрому противника на никопольском плацдарме. Гвардейцы 295-го гв. Стрелкового полка. обеспечивали возможность другим частям дивизии переправиться через реку.» [2]

Именно «за своевременную доставку боеприпасов» в этой операции Батальщиков А.Ф. был награждён 20.02.1944 «Медалью за боевые заслуги»

«…28 марта 1944 года части дивизии участвуют в освобождении Николаева и форсировании реки Южный Буг. В дальнейшем дивизия в составе 28-й армии 1-го Белорусского фронта, в которой действовала до конца войны, участвует в Белорусской наступательной операции. Прорвав сильно укрепленную оборону врага южнее Бобруйска, полки дивизии форсировали р. Птичь и 30 июня овладели г. Слуцк.» («Советская военная энциклопедия», т.3, М.: Воениздат, 1978. стр.250) [2]

Приказом Верховного главнокомандующего И. Сталина от 25 июня 1944 г. гв. рядовому Батальщикову А.Ф. за участие в этих боях объявлена благодарность. (Приложение 13) [3]

«…2 июля 1944 года за успешное осуществление прорыва вражеской обороны на Бобруйском направлении дивизия награждается орденом Красного Знамени.

В конце октября дивизия участвует в боях по завершению прорыва приграничной полосы укреплений Германии в Восточной Пруссии и 25 октября 1944 года овладела г. Шталлупенен.» («Советская военная энциклопедия», т.3, М.: Воениздат, 1978. стр.251)

Приказом Верховного главнокомандующего И. Сталина от 23 октября 1944 г. гв. рядовому Батальщикову А.Ф. объявлена благодарность за отличные боевые действия при вторжении в Восточную Пруссию. (Приложение 10) [3]

Приказами Верховного главнокомандующего И. Сталина от 19 и 21 января 1945 за №231 №238 г. при прорыве обороны немцев в Восточной Пруссии и за овладение городом Гумбиннен гв. рядовому Батальщикову А.Ф. объявлена благодарность за отличные боевые действия. (Приложение 10) [3]

«В конце января 1945 года гвардейцы форсировали реку Алле, захватили на ней плацдарм и 10 февраля во взаимодействии 55-й гв. сд овладели г. Прейсиш-Эйлау.» («Советская военная энциклопедия», т.3, М.: Воениздат, 1978. стр.251) [2]

Приказом Верховного главнокомандующего И. Сталина от 10 февраля 1945 г №27. гв. рядовому Батальщикову А.Ф. объявлена благодарность за отличные боевые действия при овладении этим городом. (Приложение 11) [3]

Изучив материалы электронного банка документов времён ВО войны на сайте «Подвиг народа», [5] я обнаружил один очень интересный факт. Согласно приказу №03 от 26 февраля мой прапрадедушка был награждён «Медалью за отвагу» за то, что «…21.02.1945 г. в бою полка за г. Цинтен несмотря на сильный обстрел, стрелок 5-й стрелковой роты Батальщиков А.Ф. доставил командиру батальона срочное донесение, а 24.02.1945 г. В бою за населенный пункт Пальмкрут ворвался в траншеи противника, уничтожил 2-х вражеских солдат и одного взял в плен. При отражении контратаки противника заменил вышедшего из строя командира отделения и организованным огнём уничтожил 8 вражеских солдат, а 2-х взял в плен.» (Приложение 12) [3]Эти факты были для меня полной неожиданностью. Получается, что мой прапрадед непосредственно принимал активное участие в боевых атаках, т. к. согласно приказу числился стрелком 5-й стрелковой роты.

Приказом Верховного главнокомандующего И. Сталина от 2 мая 1945 г №357. гв. рядовому Батальщикову А.Ф. участнику боёв при ликвидации группы немецких войск юго-восточнее Берлина объявлена благодарность за отличные боевые действия. (Приложение 13) [3]

В мае 1945г. прапрадедушка награждён медалью «За взятие Берлина» (Приложение 14,15) [3]

Последний документ – благодарность от командира части №739 49 Героя Советского Союза гв. полковника Волошина датируется 1 сентября 1945 г., следовательно, вернулся домой Батальщиков А.Ф. уже осенью 1945 г. (Приложение 16) [3]

5. В мирное время

Из воспоминаний Татьяны Викторовны Батальщиковой: «Вернувшись с войны дедушка Андрей активно включился в работу. Работал он в колхозе им. Когановича. Был членом группы охраны общественного порядка. Закончил с отличием курсы пчеловода. Умел он очень многое и охотно помогал своим хуторянам кому перешить, кому новое пошить, кому сшить тапочки, кому валенки подлатать. И все его звали Фирсович, а для своих детей он навсегда остался «папаня». А каким он был садоводом. На одном дереве прививал по 3 сорта яблок. В саду же росли груши, сливы, виноград, малина. Ухаживал он за садом сам, выливая по 100 ведер воды, которую брал в реке. Он успевал и на охоту сходить и рыбы наловить. Я ни разу не видела, чтобы он сидел без дела. Умер он в 1983 году, пережив бабушку, Александру Фандеевну, на год.»

Заключение

Изучив и проанализировав архивные материалы, документы, литературу, источники по данной проблеме я пришёл к выводам:

- Батальщиков А.Ф., мой прапрадедушка был призван на фронт осенью 1941 г.

- Начиная с весны 1943 г. по источникам и военным документам удалось проследить боевой путь Батальщикова А.Ф. и составить его схему. (Приложение 18)

- В архивах имеются материалы о героических поступках прапрадедушки, за которые он был награждён медалями.

- Мой прапрадед с честью выполнял возложенные на него обязанности, являлся непосредственным участником военных событий в истории нашей Родины, внёс свой вклад в победу над врагом. А в мирное время вёл активную общественную жизнь, был уважаемым среди односельчан человеком. Ну а для нас – его потомков, Андрей Фирсович будет всегда примером мужества, трудолюбия, жизнелюбия и оптимизма. (Приложение 17)

Установить, где и как проходили его первые фронтовые годы на основании изучения, имеющихся в моём распоряжении архивных документов не удалось. Поэтому, считаю необходимым продолжить работу в данном направлении.

Своему прапрадедушке я посвятил стихотворение.

Листая старенький альбом

Листая старенький альбом

Увидел фото я – на нём

Солдат в шинели – это он,

Мой прадед в первый эшелон.

Был призван Родиной в тот год,

Когда фашист пошёл вперёд.

Он долго, храбро воевал,

Был дважды ранен, но не сдал

Своих товарищей в бою

Лечился и опять в строю.

С боями шли они вперёд,

Но знали в хуторе их ждёт

Семья родная, отчий дом,

Земля не пахана кругом.

Пришёл домой – всё так и есть-

Семья большая, не присесть

И вот опять он шёл вперёд

Весь день в строю, где зной и пот.

Пахал и сеял, жал, ковал,

Но крепко он в уме держал:

«Награды, слава — их не счесть,

Но главное, что дети есть!»

И много раз смотря на фото,

Листая старенький альбом,

Мне свой альбом создать охота

И фото деда будет в нём!

Используемая литература и Интернет-ресурсы:

1. Военно-исторический журнал №1-1998г.

2. «Советская военная энциклопедия», т.3, М.: Воениздат, 1978.

3. Документы из семейного архива.

4. http://www.soldat.ru/files/f/sbd_22.pdfСборник военных документов

5. http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResultЭлектронный банк военных

документов

В предпобедные дни особенно актуальной становится тема поиска боевого пути ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. Фото: Павел Ворожцов

В весенние предпобедные дни особенно актуальной становится тема поиска воинского пути родного семье человека. Ещё лет 10 тому назад узнать, на каких именно фронтах Великой Отечественной воевал твой дед или прадед, было весьма затруднительно. Сегодня с открытыми Министерством обороны архивами, выложенными в Интернете, проследить путь предка в сороковые роковые стало делом вполне доступным для каждого из нас.

Ресурсы с документами

Нет у нас ни одной семьи, которую война с фашистами обошла бы стороной. У каждого есть предок, а часто и не один, воевавший за Родину. Либо пришедший с фронта, либо сложивший голову на поле боя. Но редки случаи, когда история его воинской доблести известна семье. Прошедшие войну ветераны не очень-то любили, вспоминая, откровенничать. Сегодня их, живых свидетелей тех героических событий, остались единицы. А погибшие или пропавшие без вести и вовсе немы. Зато открытые несколько лет назад документы военного времени могут много рассказать о наших родных. Этим стоит воспользоваться, чтобы героические страницы летописи семейной истории не оставались пустыми.

– На интернет-ресурсах www.pamyat-naroda.ru, www.podvignaroda.ru и www.obd-memorial.ru для общего пользования выложены военные документы с именами, отчествами и фамилиями воинов Красной армии, – говорит член правления Уральского генеалогического общества Александр Автаев. – Пользуясь удобной поисковой формой, можно легко найти информацию о любом человеке, зная его полное имя и военкомат, откуда он был призван в армию.

Причём если ещё в прошлом году человек не мог отыскать никаких данных о своём родственнике, то уже нынче документы о нём могли появиться: на этих ресурсах постоянно появляются всё новые рассекреченные Министерством обороны архивы военных лет.

– Хорошо если об участнике Великой Отечественной войны будет больше информации, чем просто фамилия и имя, – уверен выпускник исторического факультета УрФУ Максим Кырчиков. – Я знал о своём прапрадеде по отцу Петре Сидоровиче Косикове, что он был награждён орденом Отечественной войны I степени, а призван был из Каменск-Уральского районного военкомата – в предвоенное время он переехал сюда из Златоуста.

Командовал ротой пулемётчиков

Призвали Петра Сидоровича на службу на пятом десятке лет: он был опытным кадровым военным, прослужившим в Красной армии с 1919 по 1937 год. Воинское звание прапрадеда было неизвестно, пока на сайте www.podvignaroda.ru не обнаружили наградной документ: выяснилось, что он был лейтенантом.

– У бабушки портрет её деда висел огромный, на всю стену, – вспоминает Максим Кырчиков. – Она гордилась им, но почти ничего не знала о его подвигах — Пётр Сидорович не вернулся с войны.

При помощи Интернета потомок героя узнал: после призыва в Каменске-Уральском в январе 1942 года Косикова бросили под Великий Новгород, а после — под Курск. Его воинская часть билась с немцем именно там, неподалёку от знаменитой Прохоровки, где произошло самое крупное танковое сражение Великой Отечественной войны. Весь путь солдата удалось проследить по боевому пути его воинской части — такая возможность предоставлена на сайте www.obd-memorial.ru. Удалось узнать не только номер дивизии (294-я строевая Черкасская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого), но даже и роты, которой Пётр Сидорович командовал, а также, чем именно занималась рота.

– Позже, в 1943–1944 годах, прапрадед принимал участие в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков, – рассказывает Кырчиков. – В июне 1944 года в боях за Львов он был ранен и отправлен в госпиталь, а после лечения вновь прибыл в свою часть. В районе Владимира Волынского он перешёл границу с Польшей и дальше принимал участие в освобождении Польши — вначале в составе Первого Украинского, а затем и Второго Украинского фронтов.

12 января 1945 года началась часть Висло-Одерской операции — Сандомирско-Силезская. Это случилось рано утром, в самом начале рассвета. Косиков руководил пулемётной ротой, под его началом были 95 человек. В представлении к боевой награде, обнаруженном на сайте www.pamyat-naroda.ru, так и сказано: «Огнём пулемётной роты подавил огневые точки противника». Благодаря грамотному командованию пулемётчиками наша пехота 12 января 1945 года смогла стремительно занять первые оборонительные немецкие траншеи. Было это всё неподалёку от городка Сташев, что рядом с Украиной. До победы над фашистами оставалось всего-то ничего: четыре месяца. Но до этого счастливого дня Пётр Сидорович не дожил. Похоронка семье в Каменск-Уральский пришла с датой гибели — 22 января 1945 года…

Важно

10 советов, как восстановить боевой путь героя:

1. Получить максимально возможную информацию из сохранившихся в домашнем архиве документов, фотографий и писем с фронта.

2. Записать рассказы пожилых родственников об участнике войны, а затем сверить их для установки точных фактов.

3. Обратиться в военкомат, откуда предок был призван на войну. Здесь можно разыскать личное дело, иногда в них бывают фотографии. Во всех военкоматах есть списки призывников.

4. Исследовать публикации в Интернете, форумы, в том числе генеалогические. Например, информацию о названии поселения, где был захоронен прапрадед, Максим Кырчиков нашёл на генеалогическом форуме.

5. Изучить краеведческую литературу — в ней могут быть публикации о военном подвиге предка. Изданная в Свердловской области «Книга памяти» содержит списки земляков, награждённых орденами и медалями за воинские подвиги.

6. Если сохранились военные снимки, можно обратиться в военно-исторический клуб – в Екатеринбурге действует клуб «Горный щит», где по фотографиям специалисты способны определить год съёмки, род войск, в котором служил военный и его звание.

7. Общественные организации Свердловской области помогают жителям региона воссоздать воинский путь предка — это «Дети войны» и «Возвращение».

8. В городе Подольске есть Центральный архив Министерства обороны РФ — посетив его, можно найти и воочию увидеть архивные документы, касающиеся участников Великой Отечественной войны (ул. Кирова, 74, тел. 8 (496) 769–90–05).

9. Масса информации о военных имеется в Российском военно-историческом музее (г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 7, тел. (812) 232 02 96, научная библиотека музея работает по вторникам и четвергам с 11.00 до 17.00, архив – по средам и пятницам с 10 до 16.30).

10. Российский военно-исторический архив (г. Москва, 2-я Бауманская ул., 3, тел. 8 (495) 261–20–70) также располагает документами военного времени.

Нестыковки

– В документе о захоронении прапрадеда значится братская могила в местечке Бухвальд, – рассказывает Кырчиков. – Но сейчас ни на одной карте такого населённого пункта нет. Однако в 1945 году эта территория была германской, занимали её немцы, а после она отошла Польше.

Выяснился этот факт на одном из форумов в Интернете, где пользователи обсуждали места захоронений погибших советских солдат в Европе. Так потомок героя Великой Отечественной выяснил, что поселение, когда-то называвшееся Бухвальд, теперь носит польское название Кайково. Между тем находится оно на значительном отдалении от места боя, за который Косиков был представлен к ордену. Не мог он столько дорог пройти за десять дней! Может быть, погибшее тело лейтенанта везли, чтобы захоронить в Бухвальде?

А может быть, документ об этом заполнен с ошибкой, и настоящая могила прапрадеда — совсем в другом месте?

– Во время войны в документах случались ошибки, – поясняет Александр Автаев. – Кругом шли военные действия, гибель и смерть. Иногда пропускали буквы в именах собственных, неверно заносили данные бойцов. Этот факт надо учитывать, читая архивные документы.

Историк говорит, что даже с ошибками в бумагах найти и проследить воинский путь предка можно. Правда, в этом случае придётся чуть больше времени провести за сверкой данных.

Комментарий

Олеся ГЛУШКОВА, руководитель проекта «Народная летопись Бессмертного полка»:

– При помощи сайта www.moypolk.ru также можно найти информацию о воинском пути своего предка. В настоящий момент на этом ресурсе имеется уже 430 000 историй воинского подвига. На сайте действует и форум, где можно пообщаться с авторами этих историй — многие люди находят неизвестную им информацию о своих родных, получают возможность встретиться с родственниками и близкими людьми, связь с которыми в послевоенное время была утеряна. Размещая свою историю о родственнике — участнике войны, люди дают возможность получить её другим своим родным и сделать так, чтобы личная история их семьи стала историей всей страны.

- Опубликовано в №073 от 24.04.2019 под заголовком «Как проследить путь героя»