Структура адаптированной образовательной программы

После всех обследований ребенка с ОВЗ педагогический коллектив приступает к разработке школьной адаптивной общеобразовательной программы по следующей структуре:

● Титульный лист

● Пояснительная записка: психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ; цели и задачи обучения по предмету или предметам на конкретный промежуток времени; опорная примерная АООП, обоснование варьирования очередности изучения тем и распределения часов.

Скачать все ПАООП для ОВЗ можно по ссылке:

http://fgosreestr.ru/

● Содержание программы.

1. Содержательная область: содержание образования по годам обучения, ожидаемые успехи и форма их оценки.

2. Коррекционная область: приемы и техники коррекционной работы; программы психолога, дефектолога, социального работника, ведущего медицинского специалиста.

3. Воспитательная область: работа, осуществляемая в урочное и внеурочное время.

К ней относится дополнительное образование ребенка по общеразвивающим программам технического, социально-педагогического, туристско-краеведческого, естественно-научного, художественного направлений, разработанным специалистами дополнительного образования с учетом требований Примерной АООП для ОВЗ.

-

Программно-методическое обеспечение по обязательным учебным предметам, факультативам, занятиям по дополнительному образованию в стенах школы, спорту.

-

Основные требования к результатам реализации АОП: соответствие целей и задач предполагаемым результатам; конкретная формулировка результатов.

-

Система контрольно-измерительных материалов: тесты, тексты контрольных работ, вопросы промежуточной и итоговой аттестации, критерии оценки.

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ в ДОУ

Адаптированная программа для детей с ОВЗ в ДОУ составляется на основе «Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями». Цель программы — дать им равные стартовые возможности при подготовке к школе и дальнейшему школьному обучению.

Адаптированная образовательная программа составляется и реализуется для воспитанника с ОВЗ комбинированной группы. В такой группе все остальные дети без нарушений занимаются по ООП, а «особый» ребенок — по адаптированной образовательной программе. В ее основе — общая программа группы, дополненная материалами Примерной адаптированной образовательной программы для ДОУ, корректирующей специфические нарушения ребенка. (Виды адаптированных программ: для детей с амблиопией и косоглазием, слабовидящих, слепых, при ЗПР, умственной отсталости, нарушениях ОПДА, тяжелых нарушениях речи)

Для компенсирующей группы, состоящей из детей с похожими нарушениями, педагогический коллектив разрабатывает адаптированную основную образовательную программу всего учебного учреждения на основе ООП и Примерной АООП ДОУ.

Полное осуществление адаптивной программы зависит от комплексной работы всех специалистов детского сада и создания единого образовательного пространства «ДОУ — семья».

Также успешность обучения детей с ОВЗ по АОП и АООП связана с грамотным оформлением развивающей предметно-пространственной среды. Тщательно продуманное и обустроенное корректирующее пространство имеет огромную ценность, воздействуя на бессознательном уровне. Бессознательное автоматически включает процессы компенсации, стимулирует весь организм, психику ребенка на «впитывание» в себя содержания обучения и ежедневно закрепляет его позитивные результаты.

Не менее важна информатизация образовательного процесса, возможность специалистов создавать свою собственную уникальную базу развивающих и обучающих компьютерных программ, электронную библиотеку. Тем более, что Примерная АООП дает полную самостоятельность в подборе материалов.

Разработка АООП для слабослышащих и позднооглохших детей

Остановимся на разработке адаптивной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей. Она имеет три варианта: 2.1, 2.2, 2.3, но запросы читателей сайта связаны с вариантом 2.1, при котором ребенок получает образование, аналогичное здоровым ровесникам и в инклюзивной среде.

Математика. 3 класс. Рабочая программа к УМК Моро (Школа России)

Пособие содержит рабочую программу по математике для 3 класса к УМК М.И. Моро и др., составленную с опорой на материал соответствующего учебника и требования Федерального государственного образовательного стандарта. Программа включает в себя пояснительную записку, требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, а также подробное поурочное планирование. Издание адресовано учителям, руководителям учебных заведений и методистам, студентам педагогических вузов, слушателям курсов повышения квалификации.

Купить

I. Целеполагание

Цель программы — оказать комплексную помощь слабослышащим и позднооглохшим ученикам в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, корректировать недостатки их физического и (или) психического развития, развить жизненные компетенции, интегрировать в среду нормально слышащих сверстников. Для ее достижения решаются следующие общие задачи:

● активизация через моторику нейродинамических процессов (в качестве базы выполнения следующих задач);

● совершенствование познавательной деятельности;

● формирование интеллектуальных навыков и умений;

● нормализация учебной деятельности;

● развитие устной и письменной речи;

● формирование умения пользоваться речью во всех жизненных ситуациях;

● формирование учебной мотивации;

● выработка навыка контроля и самооценки.

II. Специфические особенности слабослышащих детей

Цели и задачи АООП напрямую связаны со специфическими особенностями развития, которые указываются в психолого-педагогической характеристике.

-

В дошкольном возрасте и начальной школе при зрительном восприятии материал перерабатывается медленно и хранится в памяти недолго, с 10 −11 лет начинается прогрессивная компенсация этого процесса.

-

Замедленное формирование понятий ведет к необычному использованию слов.

-

Письменная речь, как импрессивная (чтение), так и экспрессивная (письмо) преобладает над устной.

-

Импрессивная форма речи преобладает при анализе и сравнении воспринимаемых предметов.

-

Формирование и развитие устной речи зависит от успешного умения управлять мышцами руки и приобретения навыка письма.

-

Адаптация происходит через зрение, моторику и сохранные телесные функции.

-

Двигательные ощущения помогают контролировать произношение: при неправильном произношении ребенок ощущает дискомфорт артикуляционного аппарата.

Подобная особенность развития предполагает строить коррекцию, обучение и воспитание на эффективном сочетании словесных, наглядных и практических методов.

Также нужно иметь ввиду особенности поведения слабослышащих детей, привлекающих к себе внимание собеседников, резко до них дотрагиваясь и буквально «заглядывая в рот» при слушании (концентрация на губах говорящего для лучшего восприятия артикуляции). При составлении воспитательной части адаптированной программы очень тщательно выбираются тактичные и увлекательные методы и приемы, дающие возможность детям освоить допустимые границы социальных контактов и социальные ритуалы.

III. Разработка коррекционно-развивающей программы

Составляя коррекционную часть программы и анализируя возможные приемы и методы, необходимо помнить:

-

Мысль и глаз ребенка движутся с той же скоростью, что и его рука, поэтому необходимо постоянно и всемерно развивать тонкую двигательную координацию кистей рук.

-

Слабослышащий ребенок замечательно контролирует свое тело, доверяет ему и своим телесным впечатлениям и эмоциям. Нужно использовать эти способности, применяя телесно ориентированные техники (в том числе кинезиологическую гимнастику) для диагностики, создания позитивного эмоционального фона, формирования осознанного поведения и самоконтроля.

-

Для слабослышащих характерна «живая речь» мимики и жестов. Целенаправленно применять эти приемы на корректирующих занятиях для развития крупной и мелкой моторики рук.

-

Исследования показали, что принятые в среде слабослышащих жесты и другие упражнения, выполняемые руками примерно в 50-70 см от тела компенсируют у детей механизм саморегуляции головного мозга, снимают утомление и повышают работоспособность.

-

Восприятие ребенка с нарушением слуха идет с опорой на сохраненный зрительный анализатор, постоянно находящийся в активном состоянии. Для его разгрузки и на уроках, и на внеучебных занятиях необходимо периодически проводить гимнастику для глаз.

-

Чтобы избегать переутомления и перегрузок ребенка, нужно учитывать состояние его мелких мышц кистей рук: при правильной мышечной нагрузке может ощущаться их легкая усталость; при перегрузке — нескоординированность движений, потливость; а при переутомлении — писчие спазмы.

Со зрительным анализатором связана и организация пространства школы, чему посвящен раздел АООП. В разделе указывается вся печатная и электронная визуальная текстовая и символическая информация, которой оснащаются помещения школы для безопасности и комфорта слабослышащего ребенка.

IV. Адаптированная рабочая программа для слабослышащих детей. 1, 2, 3, 4 класс

Реализуется АООП с помощью адаптированных рабочих программ по каждому предмету начальной школы, которые индивидуально и творчески создает учитель. Они обеспечивают детям профессиональную коррекцию, индивидуализацию и дифференциацию, постоянный рефлексивный контроль за овладением материала.

Важной частью реализации рабочих программ является грамотный подбор Предметных линий УМК базовых учебников. Наиболее высокую оценку педагогов, работающих по АООП для ОВЗ, получили следующие разработки.

-

Рабочие программы М.Н. Максимовой «Литературное чтение», УМК Климановой. 1 класс, 2 класс

-

Т. Н. Ситникова. Рабочая программа. Математика. 3 класс, УМК Моро

-

Т. Н. Ситникова. Рабочая программа. Математика.4 класс, УМК Дорофеева

-

Е. И. Сорокина. Рабочая программа. Обществознание. 5 класс, УМК Кравченко

-

О.В. Иванова. Рабочая программа. Биология. 7 класс, УМК Пономаревой

Больше интересных материалов:

- Инклюзивное образование в России: вопросы и ответы

- Развитие потенциала детей с ОВЗ через электронные учебники

- Дети с ОВЗ в школе: как создать комфортные условия для их обучения и общения?

- Инклюзивное образование детей-аутистов

- Оснащение кабинета для инклюзивного образования

Адаптированная программа по ИЗО для слабослышащих детей

Адаптивная программа по ИЗО составлена таким образом, что все учебные, воспитательные, коррекционные задачи решаются гармоничным и действенным сочетанием вербальных, наглядных и практических методов. Цель программы: заложить в детях первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека.

Задачи программы, связанные c развитием слуха и речи:

● обучение осознанному пониманию значений «красиво» и «некрасиво» и его осмысленному озвучиванию;

● обучение применению речи при эмоциональной оценке произведений искусства;

● обучение контролю за своими действиями: умение увидеть и исправить несоответствие рисунка образцу, умение сравнивать свой рисунок с работой одноклассников;

● обучение проговариванию всего процесса работы;

● развитие моторики рук;

● развитие компенсирующего тактильного восприятия.

Так, изучая тему «Скульптура», дети наглядно воспринимают красоту образа, учатся проговаривать свои эмоции по отношению к произведению искусства, затем самостоятельно создают из глины и пластилина собственные художественные творения. В этот момент включаются центры мозга, отвечающие за общую моторику и речевую моторику, за качество тактильных ощущений, раскрываются чувства и оздоравливается психика ребенка.

Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая программа к УМК Неменского

Пособие содержит рабочую программу по изобразительному искусству для 1 класса к УМК Б.М. Неменского и др., составленную с опорой на материал соответствующего учебника и требования Федерального государственного образовательного стандарта. Программа включает в себя пояснительную записку, требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, а также подробное поурочное планирование. Издание адресовано учителям, руководителям учебных заведений и методистам, студентам педагогических вузов, слушателям курсов повышения квалификации.

Купить

АООП НОО для детей с легкой умственной отсталостью

Данная категория детей учится по программам И. М. Бгажноковой. Программы включают большое количество часов по предметам «Коррекционные технологии», «Трудовое обучение», которые, оздоравливая детей, ориентируют их на трудовую деятельность.

Новшество АООП — предметы «Речевая практика» и «Мир природы и человека». «Речевая практика» нацелена превратить развитие речи в один из видов деятельности учеников с легкой умственной отсталостью, а «Мир природы» — познакомить с явлениями и объектами природы и социума, установить между ними связь, сформировать коммуникативно-речевые умения.

Программа коррекционной работы психолога

Индивидуальная программа работы психолога с ребенком с ОВЗ — это часть коррекционной области общей индивидуальной АОП. Ее цель — преодолеть и/или ослабить нарушения, помочь ребенку полностью и полноценно включиться в школьную жизнь.

Задачи психологической коррекции:

● адаптировать ребенка в школьную среду;

● помочь осознанно контролировать и регулировать свои поступки;

● дать установку на достижение успеха и реализовывать ее;

● соотносить все свои действия с жизненными условиями ребенка и его семьи.

Алгоритм работы над программой:

● проанализировать все предложения ПМПК для ребенка;

● провести диагностику ребенка и определить особые образовательные потребности с учетом имеющихся недостатков;

● составить программу коррекционно-психологического сопровождения и развития, учитывая предложения ПМПК и собственное исследование, включив методы гештальт-и арт-терапии, нетрадиционные психотехники, например, основанные на принципах айкидо и других восточных боевых искусств, одновременно развивающих интеллект и тело;

● распланировать время проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий ребенка;

● гибко редактировать программу по результатам достижений ребенка.

Главный итог обучения детей с ОВЗ по адаптивным программам прописан в АООП НОО. Это создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность, являющейся гарантом охраны и укрепления физического, психического и социального здоровья «особых» учеников.

#ADVERTISING_INSERT#

В Райффайзенбанке много внимания уделяют обучению сотрудников, в том числе обязательному. В соответствии с позицией и временем, которое человек отработал в должности, в банке составляют расписание и учебные планы, адаптированные под определенную роль сотрудника. Хотя система на базе WebTutor внедрена и используется уже давно, она потребовала некоторых доработок.

Справка проекта

Компания: Райффайзенбанк.

Идея: доработать учебный портал так, чтобы все учебные активности были доступны «по одному клику» и в соответствии с позицией пользователя.

Срок реализации: 3 этапа, в среднем по 3 месяца каждый.

Представитель компании: руководитель группы дистанционного обучения Эдуард Никитюк.

О компании

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является одним из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Принадлежит к международной банковской Группе Райффайзенбанк Интернешнл, входит в список 11 системно значимых банков России, второй в списке самых надежных банков по версии Forbes.

С чем столкнулись

В Райффайзенбанке учебный портал работает на базе системы WebTutor. 3 года назад был взят стратегический курс на переход к адаптивному обучению. Банк определят адаптивное обучение как «процесс обучения с использованием специальных алгоритмов для построения индивидуальных учебных траекторий». Инициаторы проекта были готовы к стратегическому пересмотру подходов к корпоративному обучению, который означал внедрение микрообучения, построение карт знаний и дальнейший переход к адаптивному тестированию и формированию индивидуальных учебных траекторий.

В банке уверены, что адаптивное обучение сегодня – обязательная составляющая процесса обучения, важная как для сотрудника, так и для банка в целом. Сотрудники не будут пользоваться учебным порталом, если не получат быстрый и удобный доступ к нужным им знаниям. Без инструментов адаптивности, банк не сможет повысить эффективность и сократить время обучения, предложить сотрудникам персонализированный контент.

Для реализации адаптивного обучения, в банке используют WebTutor версии 3.2 (к слову, более широкие возможности для реализации адаптивности открывает новые версия системы). Обновлять систему в компании пока намеренно не спешат: применяя уже внедренные и хорошо знакомые разработчикам и пользователям механизмы, удается реализовать методику адаптивного обучения в соответствии с нуждами банка и запросами бизнеса.

Этапы работы

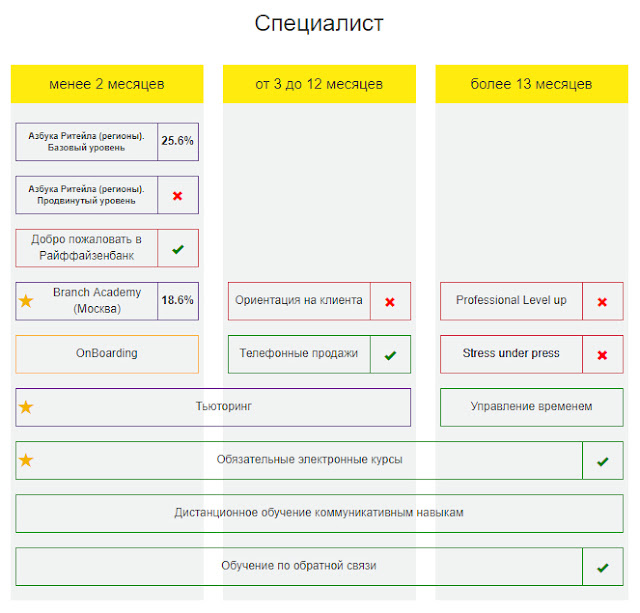

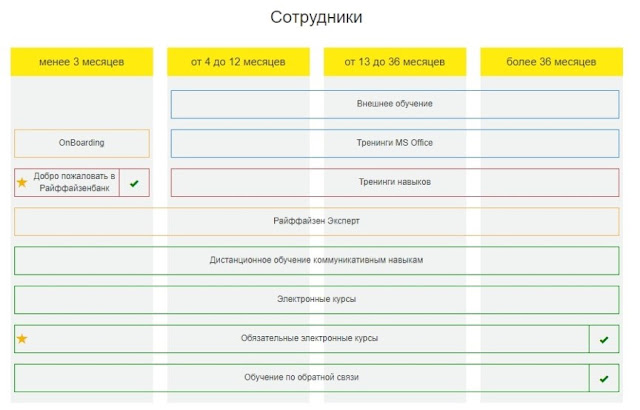

Автоматизация обучения в компании начиналась с создания расписаний для сотрудников массовых позиций (например, уровня специалиста в отделении). Для них был составлен график длительностью 8 недель для приобретения знаний и навыков работы с клиентами.

Каждая неделя такого расписания включает набор обучающих активностей:

- очные тренинги и вебинары,

- изучение процедур,

- электронные курсы,

- тестирование.

Учебные активности для нового сотрудника запланированы по дням недели. Судя по обратной связи, это удобный для пользователей механизм прохождения обучения.

Интерфейс обучаемого — план по дням и неделям

Изначально расписание было создано только для начального обучения на массовых позициях. После первых месяцев работы сотрудника в компании возникал правомерный вопрос о продолжении обучения и развития. Логичным решением стал переход к планированию обучения для сотрудников после окончания испытательного срока и тех, кто работает в компании в течение длительного времени.

Были разработаны учебные планы (таблицы), где в строке по горизонтали указано время работы сотрудника в компании, а по вертикали – обучающие активности, которые он на этом этапе может проходить. Сотрудники видят эти планы на учебном портале. Все обязательные мероприятия выделяются звездочкой, прохождение остальных остается на усмотрение сотрудника.

Интерфейс учебного плана

Учебные активности на всех этапах не закрыты для обучаемых, но изучение «продвинутых» тем не рекомендовано до усвоения базовых знаний.

Таких учебных планов в Райффайзенбанке для различных ролей составлено порядка 40. Есть и типовой (универсальный) учебный план, который подходит всем.

Система автоматически назначает учебный план сотруднику на основе данных о его роли, в соответствии со штатным расписанием. При смене должности, сотрудник может самостоятельно выбрать другой учебный план. Если система не найдет пользователя в матрице зависимостей, то она назначит ему общий (универсальный) план обучения.

Учебные планы разработаны для разных категорий сотрудников: от специалистов до руководителей. Длительность каждого этапа обучения зависит от уровня должности.

Столбцов в плане (этапов обучения) может любое количество, а их длительность может быть произвольной и различной для разных видов учебных планов.

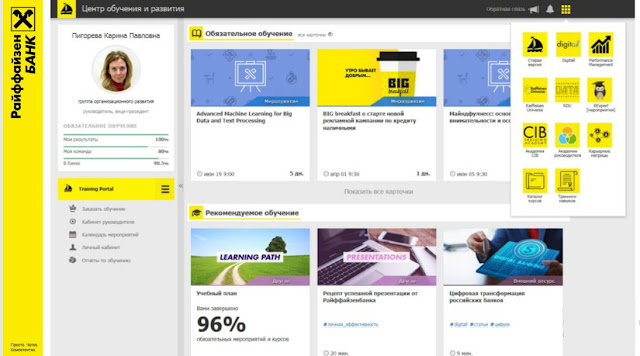

Проведя эксперименты и собрав положительную обратную связь от пользователей, инициаторы проекта получили множество пожеланий о том, чтобы сделать путь к учебным активностям проще.

В первой версии интерфейса требовалось войти в раздел учебных планов по клику со стартовой страницы портала, выбрать активность, активировать электронный курс. При этом пользователи часто затруднялись с выбором подходящих именно для них мероприятий.

Главная страница портала до переработки

Проанализировав обратную связь, процесс доступа к контенту решили упростить и уменьшить количество действий (кликов) пользователей.

Как это работает

Задача инициаторов проекта состояла в том, чтобы доставить весь контент сотруднику на первую страницу учебного портала, которая разделена на две части. Верхняя часть включает мероприятия обязательного обучения, нижняя – рекомендуемого. Пройдя обязательное обучение, пользователь по своему усмотрению может перейти к другим активностям, воспользовавшись расписанием и учебными планами.

Новая главная страница учебного портала

Система определяет позицию сотрудника в штатном расписании и, следуя ей, назначает обязательные именно для этого пользователя мероприятия. Если учебная активность не пройдена, будет появляться напоминание до тех пор, пока сотрудник не завершит обучение.

При записи сотрудника на мероприятия по выбору, они становятся обязательными для прохождения. Это, во-первых, увеличивает активность изучения материалов, а во-вторых, формирует ответственность человека при их выборе. Чтобы отказаться от участия в ранее запланированном обязательном обучении, необходимо лично обращаться в отдел обучения и развития.

Сейчас инициаторы проекта работают над реализацией функции, позволяющей пользователю отказаться от участия в мероприятии за пять и более дней до его проведения. Также ведется работа над процессом тегирования учебных активностей и возможностью сотрудников подписываться на теги для дальнейшего удобного поиска и рекомендации коллегам материалов на определенную тему.

Интерфейс портала доработан таким образом, что каждая карточка контента доступна с первой страницы и по ней сразу можно перейти к соответствующей учебной активности: один клик – и можно обучаться!

Масштаб проекта

Система охватывает около 10 000 пользователей, 1000 посетителей портала в день. Всего они проходят более 240 000 электронных курсов в год. С учетом очных мероприятий и вебинаров общее число учебных активностей за год достигает 280 000.

Полезные советы

Эксперты Райффайзенбанка отмечают, что процесс создания системы адаптивного обучения требует существенных усилий — необходимо проводить исследования и эксперименты, модифицировать систему по итогам анализа результатов работы. Этот процесс требует существенных временных затрат и перехода к новой философии обучения сотрудников.

Тем не менее, длительность разработки отдельных решений не должна превышать трех месяцев. Если не уложиться в этот срок, то результаты могут попросту устареть и стать невостребованными (исключение составляют масштабные проекты).

Внедрение адаптивного обучения требует существенных человеческих ресурсов. Но, если в вашей компании есть разработчик и методолог, то уже можно пробовать.

Важно обратить внимание на то, какие проекты в компании уже реализованы, и не дублировать разработки коллег. Возможно, они уже создали полезные базы знаний, систематизировали процедуры. Этот опыт необходимо использовать.

Важно базироваться на обратной связи от сотрудников. Это убережет от создания решений, которые кажутся эффективными и нужными только разработчикам, но не пользователям. Команда проекта в банке стремится строить свою работу опираясь на отзывы пользователей, которые они могут оставлять, нажав на кнопку «Обратная связь» на главной странице портала.

Результаты

В результате внедрения решения увеличился процент прохождения обязательных курсов. Это связано с тем, что они стали более заметными на главной странице. Заметнее стали и те учебные мероприятия, которые пользователи ранее просто не находили. Система стала более удобной, о чем свидетельствует доля положительных откликов сотрудников.

Плюсом от внедрения решения стала также возможность анализировать данные. Отойдя от стандартных решений WebTutor, в банке нередко создают собственные структуры данных для обработки результатов обучения, особенно в тех случаях, когда не нужно использовать SCORM-совместимый учебный контент. Это позволяет глубже анализировать результаты обучения, использовать подходы DataScience. Разработанная архитектура хранения аналитических данных очень удобна для построения аналитики в банке.

Планы и перспективы

В Райффайзенбанке планируют развивать систему адаптивного обучения, собирая и используя данные о пользователе: его позиции в компании, стаже, времени, которое он готов потратить на обучение, результатах, возрасте и т.д. Кроме этого, будет развиваться система рекомендаций для сотрудника, основанная на аналогичных учебных активностях, пройденных его коллегами.

В целом инициаторы проекта отмечают, что, внедряя адаптивное обучение, они выбрали для себя сложный путь. Но для них это не просто модный тренд, а полноценная философия обучения и развития сотрудников компании.

Рассмотрим

развитие метода сопряженных взаимодействий

для динамического планирования нескольких

произвольных технологических операций

на одного исполнителя, план которого

выстраивается по мере поступления

заказов в реальном времени [18-23].

Применительно

к задаче планирования технологических

процессов можно выделить следующий

перечень основных агентов:

-

Агент

технологического процесса – отвечает

за предпочтения и ограничения

технологического процесса в целом, а

также создает агентов отдельных

технологических операций, которые

автономно планируются, но согласовывают

свои решения с агентом технологического

процесса, имеет характеристики:

-

тип

– агент потребности; -

цель

– быть выполненным с заданным качеством,

в указанные сроки, в рамках бюджета и

с минимальным риском; -

предпочтения

и ограничения: для выполнения

технологического процесса требуются

ресурсы (исполнители) конкретной

специализации и квалификации;

-

Агент

технологической операции, соответствующий

различным задачам частного план-графика; -

Агент

ресурса, соответствующий различным

типам ресурсов – материальных ресурсов,

оборудования, исполнителей, со следующими

характеристиками:

-

тип

– агент возможности; -

цель

– быть максимально загруженным, иметь

максимальную оплату (для исполнителя),

получать задачи согласно своему

индивидуальному плану развития (для

исполнителя) и т.д.; -

предпочтения

и ограничения: загруженность оборудования,

длительность работы (например, 8-часовой

рабочий день), возможность сверхурочных

работ, календарь работы и т.д.;

Заметим,

что если агент технологического процесса

является агентом потребности, то агент

технологической операции, входящей в

состав технологического процесса,

который выполняет данную операцию в

расписании исполнителя, является агентом

ресурса (в данном случае, слота времени).

Основные

принципы предлагаемого метода адаптивного

планирования производственных процессов

могут быть сформулированы следующим

образом:

-

Каждый

технологический процесс, технологическая

операция и исполнитель получают своего

программного агента, у которого ведется

свое расписание; -

агент

технологической операции получает

требования и ограничения на планирование

от агента технологического процесса; -

агент

технологической операции начинает

планирование путем поиска необходимых

ему ресурсов в сцене (сцена – объектная

модель данных, отражающая план

организации, которая описывает текущую

ситуацию в подразделении, а именно,

какой сотрудник какие работы и в какое

время планирует исполнять); -

если

подходящие ресурсы (исполнители) заняты,

то фиксируется конфликт, и начинаются

переговоры по его разрешению путем

перемещения технологических операций

на другое время или других исполнителей; -

в ходе

переговоров возможны варианты: новая

технологическая операция будет назначена

на менее подходящий ресурс (исполнителя),

предыдущая технологическая операция

будет переназначена или сдвинется; -

решающим

правилом для изменения плана по событию

является условие, по которому сумма

всех улучшений должна превосходить

сумму всех ухудшений, вызванных новым

событием; -

даже

после решения своей технологической

операции каждый агент не останавливается

и продолжает пытаться улучшить свое

положение.

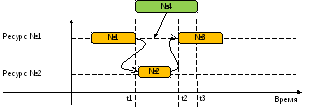

Рассмотрим

работу предлагаемого метода адаптивного

планирования на примере.

На

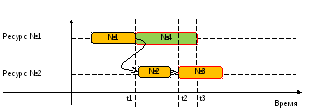

Рис. 1 показано исходное расписание:

технологические операции №1, №2 и №3

должны выполняться в рамках одного

технологического процесса (данные

операции подсвечены одним цветом и

соединены линией). Рассмотрим событие

– появление технологической операции

№4, которая должна быть выполнена в

указанный период (t1, t3), при этом наиболее

подходящим ресурсом является ресурс

№1.

Рисунок 1 — Начальное расписание

Рассмотрим

пример переговоров агентов для решения

этой задачи. Схема переговоров агентов

представлена на Рис. 2. На диаграмме

стрелки обозначают передачу сообщений

агентам, фигуры – действия агентов.

В

начальной ситуации создаются (пробуждаются)

агенты технологических операций № 4 и

№3, агенты ресурсов №1 и №2, и агент

технологического процесса. Агент

технологической операции №4 запрашивает

из сцены список доступных ресурсов. В

результате, он определяет два доступных

ресурса, удовлетворяющих его требованиям.

Агент технологической операции №4

запрашивает у каждого агента ресурса

подтверждение возможности выполнения

технологической операции.

Процесс

опроса может происходить как последовательно

и синхронно, так и параллельно и

асинхронно, что особенно важно при

наличии нескольких доступных процессоров

и возможностей для параллельной обработки

процессов планирования.

Рисунок 2 — Переговоры агентов

Получив

запрос от агента технологической

операции, агенты ресурсов производят

внутренний анализ возможности выполнить

технологическую операцию №4. Анализ

возможности выполнения может включать

в себя как проверку наличия необходимых

навыков у исполнителя, так и более

сложную логику, например, заинтересованность

данного исполнителя в работе, наличие

необходимого оборудования или материала

и т.д. При этом на данном этапе не

выполняется анализ расписания ресурса,

что позволяет предотвратить лишние

переговоры, если ресурс не удовлетворяет

требованиям. Более того, агент

технологические операции может отправить

такое сообщение лишь для формирования

начального списка ресурсов, с которыми

будет вестись последующий диалог. В

результате работы внутренней логики,

агент ресурса посылает ответное сообщение

агенту технологические операции. Так,

в нашем примере, агент ресурса №1

согласился выполнить технологическую

операцию №4, а агент ресурса №2 – нет.

Когда

агент технологической операции получает

ответное сообщение от агента ресурса,

он формирует список потенциальных

ресурсов для планирования. На данном

этапе агент технологической операции

может обработать список ресурсов таким

образом, чтобы исключить заведомо

неоптимальные варианты, например, если

текущей целью агента технологической

операции является скорейшее завершение,

а ресурс будет выполнять данную работу

дольше остальных, то взаимодействие с

ним будет происходить в последнюю

очередь.

В

рассматриваемой ситуации агент

технологической операции №4 решает

взаимодействовать только с агентом

ресурса №1. Для следующего шага

планирования агент технологической

операции посылает агенту ресурса запрос

на размещение технологической операции

в план ресурса. Данный запрос может быть

параметризованным, например, указанием

интервалов дат начала и окончания работ.

Получив

запрос на размещение в расписании, агент

ресурса №1 производит анализ расписания.

Процесс анализа расписания заключается

в поиске мест размещения, которые

удовлетворяют интересам и задачи, и

ресурса. В общем случае, результатом

анализа расписания является список

возможных мест размещения с указанием

конфликтов и дополнительных характеристик.

Данный список отсылается в ответ агенту

технологической операции.

Когда

агент технологической операции получает

ответ, он его анализирует и выбирает

подходящие варианты. Если вариант

размещения содержит информацию о

возможном конфликте с другой задачей,

агент начинает вести переговоры с ней.

Возможным конфликтом будем считать

ситуацию, при которой размещение задачи

в данной точке плана приведет к нарушению

баланса интересов, ранее достигнутого

путем переговоров. Так как текущий план

построен адаптивно путем переговоров,

его изменение необходимо согласовать

со всеми участниками, которые могут

быть вовлечены в ожидаемое перестроение

плана. В нашем случае, вариант размещения

содержит информацию о возможном конфликте

с технологической операцией №3. Для

решения этой проблемы агент технологической

операции №4 вступает с ней в переговоры.

Агент

технологической операции №4 посылает

агенту технологической операции №3

сообщение с предложением сдвинуться

вправо на интервал времени (t3-t2), после

чего агент технологической операции

№3 начинает процесс анализа. Агент

технологической операции может обладать

достаточно сложной логикой разрешения

конфликта, в соответствии с которой

агенту могут потребоваться переговоры

с другими участниками. Так, агент

технологической операции №3 запрашивает

у агента технологического процесса, в

состав которого входит эта технологическая

операция, успеет ли технологический

процесс завершиться в срок. В результате

внутреннего анализа агент технологического

процесса дает отрицательный ответ. Это

побуждает агента технологической

операции №3 искать другое решение. Таким

решением является повторный поиск мест

размещения в расписании. В результате

диалога, агент технологической операции

№3 находит место на ресурсе №2, причем

в то же время, что означает разрешение

конфликта.

В

общем случае логика разрешения конфликтов

может быть более сложной и проходить в

несколько раундов переговоров. Например,

при использовании рыночного подхода,

рассмотренного выше, агенты могут

проводить виртуальный аукцион за право

быть запланированными на ресурсе в

нужное время.

Переговоры

заканчиваются тем, что агенты

технологических операций №3 и №4 посылают

утвердительное сообщение ресурсам о

размещении технологических операций

в их плане.

В

данном примере мы рассмотрели активную

фазу планирования в ответ на событие

появления новой технологической

операции. Однако, изменение плана может

изменить общую ситуацию, и тем самым

возбудить новые события. Например,

размещение технологической операции

на другом ресурсе может привести к

изменению суммарной загруженности

ресурса, тогда агент подразделения

должен решить эту проблему.

Итоговый

план представлен на Рис. 3.

Рисунок 3 — Перестроенное расписание

Таким

образом, план строится как динамическая

сеть (равновесие) агентов задач, которые

ведут переговоры о своем положении в

расписании и планируют свою работу за

счет сдвигов и «перескоков», допустимых

отклонений моментов начала выполнения

задач от предпочитаемого времени, а

также взаимозависимостей между задачами,

например, определенной последовательности

выполнения задач. Агент технологической

операции будет пытаться улучшить свои

позиции про-активно или динамически

изменять связи в случае непредвиденных

событий.

При

этом для разрешения конфликтов, которые

могут возникнуть на этом участке,

изменения могут затрагивать соседних

исполнителей. Таким образом, график

работ не будет перестроен полностью,

изменения будут максимально гибко

встроены в список уже существующих

работ. Такой подход позволяет экономить

время на изменение плана, внося исправления

в отдельные его части и не затрагивая

график глобально.

Заметим,

что такой подход удобен для последующей

полуавтоматической (или полуручной)

доработки плана при необходимости,

когда не было возможности учесть

какие-либо скрытые факторы. Любое

действие пользователя может вызывать

целую цепочку изменений, которая в

последующем позволяет автоматически

доработать расписание.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ВЕСТН. САМАР. ГОС. ТЕХН. УН-ТА. СЕР. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2015. № 3 (47)

УДК 004.491.22

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АДАПТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В МУЛЬТИАГЕНТНОМ ПОДХОДЕ

И.В. Майоров

Научно-производственная компания «Разумные решения»

Россия, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, 17 (ТОЦ «Вертикаль»), оф. 1201

Рассматривается постановка задачи адаптивного многокритериального планирования ресурсов предприятий. Показывается, что одной из причин разрыва между ожидаемыми и фактическими результатами планирования являются ограничения классических подходов к управлению предприятиями, планирования производственных мощностей. Показывается высокая трудоемкость процесса планирования, уточняются требования к системам оперативного распределения ресурсов в реальном времени. Формулируется математическая постановка задачи распределения ресурсов при планировании, каждый из которых может иметь собственные критерии (расписание стоимости ресурса, его производительность, сроки, себестоимость, риск и другие), причем их важность может изменяться в ходе выполнения задач. Предлагается использование мультиагентного подхода к принципу построения систем планирования на основе мультиагентной платформы НПК «Разумные решения».

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, мультиагентные технологии, управление ресурсами, динамическое планирование, реальное время.

Растущая сложность современной глобальной экономики сейчас хорошо известна, что часто связывается с ростом неопределенности и динамики изменений спроса и предложения.

Методы планирования ресурсов предприятий являются одной из основных форм деятельности в процессах принятия решений и играют исключительно важную роль в промышленном производстве и различных сферах обслуживания. В современных условиях конкуренции эффективное планирование является важнейшим условием для удержания и завоевания новых рынков. Развитие вычислительных алгоритмов и создание разнообразных систем управления выдвигают на первый план эффективность и адекватность систем планирования современным быстроизменяющимся условиям рыночной среды.

Новые условия требуют решения задач распределения, планирования, оптимизации, согласования, мониторинга и контроля использования ресурсов в реальном времени, когда от самого момента времени напрямую зависит качество и эффективность решения поставленной задачи управления.

Однако проблема состоит в том, что в условиях растущей неопределенности изменения спроса и предложения, увеличения размерности решаемых задач и разнообразия действующих факторов, расширяющейся множественности критериев принятия решений участников процессов распределения, планирования и

Игорь Владимирович Майоров, руководитель группы.

использования ресурсов, часто имеющих конфликтные интересы, новые задачи решаются плохо или не решаются вовсе существующими методами и средствами.

В этих условиях требуются более оперативные, гибкие и эффективные подходы к принятию решений по распределению, планированию, оптимизации, согласованию и контролю ресурсов, позволяющие предприятиям сохранять и увеличивать свою рентабельность, избегая простоя или дефицита всех видов ресурсов, включая кадры, оборудование, финансы и другие.

В этой связи среди собственников и руководителей предприятий высшего уровня все чаще обсуждается задача создания «предприятий реального времени», в которых планирование ресурсов осуществляется динамически «на лету», в реальном времени, поскольку часто качество и эффективность управленческих решений напрямую зависят от самого момента времени.

Мультиагентные технологии считаются одними из инновационных и действенных средств планирования для решения задач в режиме реального времени. Научные и практические основы мультиагентного подхода к решению сложных задач и построению распределенных систем начали складываться в последние десятилетия прошлого века на стыке направлений по искусственному интеллекту, объектно-ориентированному и параллельному программированию, интернет-технологиям и телекоммуникациям [1-5].

Особенности задач адаптивного планирования

Задача планирования заказов (заявок) на производственных ресурсах рассматривается в следующей постановке. Имеется система производственных ресурсов (станков, рабочих центров, производственных линий, цехов, исполнителей и т. п.), которые характеризуются типом выполняемых работ, производительностью, расписанием доступности, стоимостью выполнения единицы работы. На данную систему поступает поток заказов, которые описываются объемом работ, типом ресурсов, на котором должен быть выполнен заказ, срок поступления, предельный срок выполнения, стоимость выполнения работ, технологический порядок операций с указанием их последовательности, требования по показателям качества, рисков, себестоимости, объемов выпуска.

Требуется создать оптимальный план, учитывающий заданные критерии, связанные с минимизацией предельного времени выполнения, затрат, штрафов, рисков невыполнения, минимизации простоев ресурсов, максимизации прибыли, обеспечения равномерности загрузки оборудования, достижения заданных критериев по качеству.

Поэтому задача планирования может рассматриваться как задача многокритериальной оптимизации с заданными ограничениями на системе ресурсов. При этом система должна рассматриваться как динамическая, поскольку поток заказов изменяется во времени, сами требования и характеристики ресурсов изменяются, поэтому в системе должен строиться план, учитывающий процессы смены параметров заказов и ресурсов.

Современное машиностроительное производство характеризуется следующими особенностями:

— растут объемы заказов;

— осуществляется модернизация производства, заменяется станочный парк, меняются технологии, рабочие специальности и т. д.;

— внедряются новые инновационные технологии производства;

— требуется все более индивидуальный подход к каждому заказчику, заказу, процессу, рабочему;

— требуется поддержка постоянных изменений в конфигурациях изделий для удовлетворения требований клиентов и спроса на продукцию;

— идет переориентация на позаказное производство;

— все выше разнообразие изделий, станков и квалификаций рабочих;

— все больше необходимость в переходе к рыночным отношениям и мотивации менеджеров, мастеров и рабочих;

— необходимо экономное использование ресурсов, снижение цен и повышение эффективности для собственника;

— необходимо возвращение конкурентоспособности продукции как в стране, так и на мировом рынке;

— необходимо применение принципов бережливого производства.

Для того чтобы удовлетворить этим требованиям, необходимо автоматизировать процессы оперативного управления ресурсами.

Это означает в первую очередь своевременную, быструю и гибкую реакцию на события, например на поступление нового заказа, задержку изготовления деталей и сборочных единиц, поломку или ремонт станка и т. д.

В современной научной литературе достаточно хорошо представлены методы и средства планирования и оптимизации, разработанные для решения задач массового обслуживания и исследования операций, к числу которых относятся методы линейного и динамического программирования, программирования в ограничениях и ряд других [2-7, 10-13].

Однако с ростом размерности решаемых задач разработанные методы и средства, имеющие комбинаторную природу (варианты полного перебора), приводящую к непропорциональному росту времени вычислений, не позволяют решать практические задачи.

Вместе с тем указанные методы обладают рядом недостатков [9]:

— высокая размерность задачи (сотни ресурсов, тысячи заказов, длинный горизонт времени) по-прежнему остается критическим фактором в достижении оперативности решений;

— не учитывается множество индивидуальных критериев у каждого участника процесса решения, которые при этом могут задаваться дискретно и даже процедурно (алгоритмически) и меняться в зависимости от ситуации или момента времени;

— планирование на практике ведется не пакетами, а по событиям, в «скользящем режиме» и должно сочетаться с одновременным контролем исполнения планов;

— часто случаются непредвиденные события (приход новых заказов, отзыв уже запланированных, поломка ресурсов и т. д.), на которые требуется гибкая (адаптивная) реакция с учетом особенностей ситуации, без полного останова и перезапуска системы;

— качество принимаемых решений часто зависит от самого момента времени, (возникнет затоваривание или дефицит);

— характеристики заказов и ресурсов могут меняться во времени, даже когда они уже запланированы, равно как и важность критериев, которая бывает напрямую связана с достигаемыми результатами;

— требуется индивидуальный подход к каждому заказу и ресурсу;

— трудно объяснять и обосновывать решение пользователю и др.

Поэтому для решения практически важных задач в режиме реального времени предлагается использовать мультиагентные технологии.

Методология мультиагентного подхода

В мультиагентном подходе решение любой сложной задачи распределения, планирования и оптимизации ресурсов выстраивается путем последовательных приближений: от самого грубого, простого, быстрого решения — к более сложным и лучшим решениям, т. е. обеспечивается управление сходимостью решения, что особенно важно в условиях реального времени.

В этих целях создается коллекция базовых типовых программных агентов, которые стараются добиться заданных им целевых установок (идеальных значений показателей), а получив максимум возможного в текущей ситуации, не оставляют попыток их улучшить. Например, заказ на фабрике или заказ в грузовой компании хочет быть выполнен точно в срок и с минимальной ценой, ресурс при этом может быть максимально эффективно использован и не иметь простоев или перегрузки. Заказ получает активность и быстро размещается в расписание на первое свободное место на ресурсе, но дальше может активироваться ресурс, который может оценивать свое состояние и делать попытки его улучшить, например при поступлении нового или отмене уже ранее запланированного заказа.

Агенты делают первое распределение первоначально «эгоистично» (автономно), работая с общей сценой и никого не спрашивая, и потому очень быстро, если ресурсы свободны; но наталкиваясь на решения других агентов и выявляя конфликты, способны вступать в переговоры, идти на уступки и добиваться согласованного решения (консенсуса) в интересах объединяющей их организации (участка, цеха, предприятия), агент которой к тому же может менять целевые установки идеала агентам своей организации по ходу развития ситуации, например управляя важностью критериев.

При этом требуется поддержать весь цикл управления ресурсами, включающий реакцию на события, распределение, планирование и оптимизацию (если есть время), согласование решения с исполнителями (с применением мобильных устройств), мониторинг и контроль, а также выявление расхождения между планом и фактом и последующее перепланирование ресурсов.

Фактически весь выигрыш от перехода к принятию решений в реальном времени для повышения эффективности использования ресурсов и достигается за счет учета особенностей динамично изменяющейся ситуации, что на практике людям делать очень сложно и что ведет обычно к избытку, простою и холостому пробегу или, напротив, дефициту ресурсов.

Такой подход может применяться для планирования по многим критериям, в числе которых обычно выделяют качество продукции или предлагаемых услуг, время на их реализацию, цену (себестоимость), риски и другие.

Выигрыш в эффективности при использовании мультиагентных технологий достигается за счет перехода к принятию решений «по ситуации» в реальном времени, когда пользователь, а далее и система управляет важностью критериев.

Разработанный подход основан на концепции «холона» системы [16], где были введены специальные классы агентов «заказов», «продуктов» и «ресурсов» вместе с агентом «персонала», который наблюдает за результатами и дает советы другим агентам, когда это необходимо.

Такой подход применяется прежде всего для решения задач многокритери-

ального планирования, в числе которых традиционно рассматривают качество продукции или услуг, время на их реализацию, цену (себестоимость), риски и другие. В предлагаемом подходе система сама, отталкиваясь от достигнутых показателей и текущей ситуации с заказами и ресурсами, выбирает себе цели для улучшения вектора своих параметров и в качестве первоочередной цели для улучшения своего состояния берет тот критерий, по которому худшие значения показателей. Реализация мультиагентного подхода в разработке интеллектуальной системы динамического планирования основана на использовании концепции сетей потребностей и возможностей (ПВ-сетей) и метода сопряженных взаимодействий для управления ресурсами предприятий в реальном времени на виртуальном рынке [14-16, 21].

Согласно данной концепции каждой заявке, заказу и другим потребностям и возможностям (производственные ресурсы, станки, оборудование, транспортные средства, персонал) присваиваются программные агенты, которые договариваются с другими агентами и планируют выполнение заказов «точно в срок» (JIT) или «как можно раньше» (ASAP), что позволяет обеспечить поддержку коллективного согласования и принятия решений в реальном времени на различных этапах планирования и исполнения производственного плана в различных подразделениях, работающих совместно над решением общих задач.

Формализация постановки задачи

Для математической постановки задачи распределения ресурсов при планировании предполагается, что каждый из ресурсов может иметь собственные критерии (например, расписание стоимости ресурса, его производительность, сроки, себестоимость, риск и другие), причем их важность может изменяться в ходе выполнения задач.

Для повышения эффективности управления и планирования предлагается использовать мультиагентные технологии, позволяющие автоматизировать процессы разрешения конфликтов и нахождения балансов интересов по использованию ресурсов. Формально задача может быть сформулирована через удовлетворенности агентов заказов и ресурсов.

Производственное предприятие может быть описано через систему холонов (сложных систем) ресурсов и задач: на нижнем уровне ресурсы представлены станками, рабочими центрами, рабочими конкретных специальностей. Заказы на этом уровне — это производственные задания исполнителям. Далее — более крупные холоны: участки, производственные цеха с участками и заказы на уровне цехов с соответствующими межцеховыми связями. На верхнем уровне — производство в целом с кооперацией по смежным производствам. В мультиагентном подходе каждому холону уровня h (предприятия, цеха, рабочего и т. п. и соответствующих заказов) ставятся в соответствие агенты ресурсов и задач, состояние которых описывается через функции удовлетворенности ures h j по критериям i из

с h ^ res h

множества {xi } с весом a j, показывающих, насколько критерии уклоняются от желаемых значений Xj»1 h для данного ресурса j по холону h. Критерии сворачиваются аддитивным способом в единую функцию удовлетворенности. В данной модели целевая функция агентов ресурсов (res) холона на уровне h по удовлетворенности [0,1] зависит от отклонения критериев xh, от значений критериев на предшествующем уровне холона h-1 и значений удовлетворенности агентов ресурсов и задач на уровне холонического описания. Аналогично может быть задана функция с весом ßtas mn удовлетворенности заказов (задач) utas n на хо-

лоне h, в качестве критериев рассматривается множество {ynh}. На уровне холо-

с res h ^ с task h

нов ресурсов и задач вводятся приоритеты {Wj } и {wn } соответственно.

Тогда задача оптимизации плана предприятия сводится к максимизации удовлетворенности агентов ресурсов и задач для холонов уровня h=1..H:

uh = ures h + utask h =

Zjwf63 h u]es h +

Y …task h..task h_y ,.,res h y r/res h fres hi vh _ vid vh-1 fresh-1 . 2^nwn un =Ljwj Huij Jij xij’xi ‘Jij ) +

у …task hy otask h ftaskhi ..h _ ..id *,h-1 ftaskh-1. bnwn ЬтРтп Jmn Ут Утп> Уп >Jmn )>

res h * _ , f.,.res h

(ures h); (1)

x = max„h(u

ytask h* = max(ytask h) Ут

res h* res h*

где x и y — оптимальные значения критериев переменных ресурсов и задач для холона уровня h. Для холона нижнего уровня 1 функции компонент удовлетворенности fij при h=1 зависят только от отклонений аргументов:

XiED1 , уте DM Vi,j,I = Dim(D’),M = Dim(DM).

Переменные x и y лежат в области критериев ресурсов D1 и DM заказов, I и K — размерности соответствующих пространств.

Таким образом, задача оптимизации сформулирована для агентов в системе как задача максимизации удовлетворенности (1). Рекурсивность задачи (1) по уровню холонов и нелинейность по зависимостям от решений на предшествующем уровне допускают итерационное решение при помощи «вложенных» сетевых мультиагентных планировщиков, что доказывается экспериментальной реализацией в системах НПК «Разумных решений».

Мультиагентная платформа «Разумных решений»

Важнейшим достоинством мультиагентной технологии в планировании и оптимизации ресурсов является возможность адаптивного построения и исполнения планов, когда план не строится всякий раз заново при возникновении новых событий, как это делается в классических методах оптимизации, а только адаптивно корректируется по мере появления событий в реальном времени при необходимости (и при наличии ресурса времени) на сколь угодно длинную цепочку изменений.

Разрабатываемый прототип мультиагентной платформы предназначается для создания адаптивных систем планирования в ресурсов в реальном времени. Платформа будет применяться для таких систем, как планирование производственных ресурсов предприятий, планирование систем поставок, управление системами планирования проектов и аналогичные.

Мультиагентная платформа состоит из редактора начальной сцены, генератора событий, очереди событий с заданием их классов, моментов их появления и поступления в систему, мира агентов (движка системы), базовых классов агентов и протоколов переговоров, визуальных компонент для редактирования параметров агентов и отображения, экспорта и импорта данных, подсистемы логирова-ния и трекинга сообщений и финансовых счетов агентов, а также некоторых вспомогательных компонент. 52

Мультиагентная платформа включает в себя функциональность основного мультиагентного планировщика, которая может быть модифицирована под новую предметную область. Это особенно важно при выполнении экспериментов с различными моделями сетей потребностей и возможностей.

Таким образом, предложена формализация многокритериальной задачи планирования заказов и ресурсов в сети холонов потребностей и возможностей. Введены целевые функции агентов сети в виде скалярной свертки функций удовлетворенности, показывающие отклонение текущих показателей критериев от предпочитаемых. Поступающие в систему ресурсов задачи, состоящие из связанных подзадач определенной длительности и набора заданных показателей, динамически планируются для выполнения на ресурсах. Агенты задач стремятся повысить свою функцию удовлетворенности путем обмена сообщениями с конфликтующими задачами. Удовлетворенность системы агентов (соответственно, значения показателей стремятся к заданным) увеличивается в процессе функционирования системы.

В предлагаемой парадигме решение любой сложной задачи управления и построения приемлемого квазиоптимального плана (расписания) использования ресурсов предлагается рассматривать как процесс самоорганизации сообщества конкурирующих и кооперирующих программных агентов, представляющих интересы потребностей и возможностей всех участников процессов принятия решений.

Рассмотрена возможность построения мультиагентной платформы для создания прототипов мультиагентных систем планирования.

Заключение

Рассмотрена формальная постановка задачи многокритериальной оптимизации для применения в системах мультиагентного планирования.

С помощью функций удовлетворенности агентов по критериям возможно свести задачу оптимизации к рекурсивной задаче оптимизации в системе холо-нов сети потребностей и возможностей.

Показывается возможность создания базового инструмента — мультиагентной платформы для решения сложных задач управления ресурсами — специальной программной среды для моделирования коллективных переговоров агентов по согласованию их интересов для достижения заданных целей объединяющего их целого, идущих на уступки в зависимости от складывающейся ситуации, собственных возможностей и потребностей.

Для экспериментальной проверки предлагаемых моделей, методов и средств создается прототип системы и производится его исследование на предмет качества и эффективности, сходимости и устойчивости решений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Leung, Y.-T., 2004, Handbook of Scheduling: Algorithms, Models and Performance Analysis, CRC Computer and Information Science Series, Chapman & Hall, London.

2. Shirzadeh Chaleshtari, A., Shadrokh, Sh., 2012, ‘A Branch and Bound Algorithm for Resource Constrained Project Scheduling Problem subject to Cumulative Resources’, World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 6, pp. 23-28.

3. Vos, S. 2001, «Meta-heuristics: The State of the Art» in Local Search for Planning and Scheduling, eds A Nareyek, Springer-Verlag, Berlin, pp. 1-23.

4. Fatos Xhafa, Ajith Abraham, Metaheuristics for Scheduling in Industrial and Manufacturing Applications, Springer Publishing Company, Incorporated. 2008.

5. Gongfa, L., 2011, ‘A hybrid particle swarm algorithm to JSP problem’, IEIT Journal of Adaptive & Dynamic Computing, pp. 12-22.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

6. Xueni, Q., Lau, H, 2010, ‘An AlS-based Hybrid Algorithm with PSO for Job Shop Scheduling Problem’ in Proceedings of the tenth IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Lisbon, pp. 371-376.

7. Pinedo, M., 2008, Scheduling: Theory, Algorithms, and System, Springer, Berlin.

8. Skobelev P. Multi-Agent Systems for Real Time Resource Allocation, Scheduling, Optimization and Controlling: Industrial Application // 10-th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems (HoloMAS 2011). France, Toulouse. 2011. Springer, pp. 5-14.

9. Rzevski, G, Skobelev, P., 2014, Managing complexity, WIT Press, UK-USA, 198 p.

10. Rolf C.R., Kuchcinski, K., 2011, ‘Distributed constraint programming with agents’, in Proceedings of the second international conference on Adaptive and intelligent systems, Springer-Verlag, Berlin, pp. 320-331.

11. Meisels, Amnon. Distributed Search by Constrained Agents / Amnon Meisels. — Springer . — 2008. -216 с. — ISBN 978-1-84800-040-7.

12. Petcu, Adrian. A class of Algorithms For Distributed Constraint Optimization / Adrian Petcu. — IOS Press. — 2009. — 304 p. — ISBN 978-1-58603-989-9.

13. Yokoo M. Distributed Constraint Satisfaction: Foundation of Cooperation in Multi-agent Systems Springer . — 2001. — 143 p. — ISBN 978-3-540-67596-9.

14. Виттих В.А., Скобелев П.О. Мультиагентные модели взаимодействия для построения сетей потребностей и возможностей в открытых системах // Автоматика и телемеханика. — 2003. -№ 1. — С. 162-169.

15. Виттих В.А., Скобелев П.О. Метод сопряженных взаимодействий для управления распределением ресурсов в реальном масштабе времени // Автометрия. — 2009. — № 2. — С. 78-87.

16. Vittikh V.A., Larukhin V.B., Tsarev A.V. Actors, Holonic Enterprises, Ontologies and Multi-Agent Technology // V. Marik, J.I. Martinez, P. Skobelev (Eds.): Proceedings of the 6th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems (HoloMAS’2013), August 26-28, 2013, Prague, Czech Republic. — HoloMas 2013, LNAI 8062. — P. 13-24, 2013. SpringerVerlag, Berlin Heidelberg, 2013. http://www.springerlink.com/content/978-3-642-40089-6/. DOI: 10.1007/978-3-642-40090-2.

17. Самарский научный центр РАН, Институт управления сложными системами РАН, XVII Международная конференция «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.iccs.ru/cscmp/index.html.

18. Skobelev, P. Multi-Agent Systems for Real Time Adaptive Resource Management. In Industrial Agents: Emerging Applications of Software Agents in Industry. Paulo Leitao, Stamatis Karnouskos (Ed.). — Elsevier. — 2015. — pp. 207-230.

19. Mayorov I., Skobelev P. Towards thermodynamics of real timescheduling // International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. — WIT Press, vol. 10 (2015), Issue 3. — pp. 213-223.

20. Skobelev P., Mayorov I., Kozhevnikov S., Tsarev A., Simonova E. Measuring adaptability of «swarm intelligence» for resource scheduling and optimization in real time // Proceedings of the 7th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2015), Lisbon, Portugal, 10-12 January, 2015. — Vol. 2. — SCITEPRESS. — P. 517-522.

21. Скобелев П.О. Мультиагентные технологии в промышленных применениях: к 20-летию основания Самарской научной школы мультиагентных систем // Мехатроника, автоматизация, управление. — 2010. — № 12. — С. 33-46.

Статья поступила в редакцию 2 июня 2015 г.

PROBLEM STATEMENT OF ADAPTIVE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IN MULTI-AGENT APPROACH

I.V. Mayorov

Software Engineering Company «Smart Solutions» Ltd. 17, Moskovskoye shosse, Samara, 443013, Russia Business Center «Vertical», office 1201

The problem statement of adaptive multi-criteria enterprise resource planning is considered. The paper demonstrates that one of the reasons for the gap between the expected and actual planning results is constraints of the traditional approaches to enterprise management and production capacity planning. The high labour intensity of the planning process isdemonstrated and requirements to systems of efficient resource allocation in real-time mode are specified. The mathematical problem statement of resource allocation while planning is formulated; every resource may have its own criteria (resource cost schedule, productivity, time limits, prime cost, risks, etc.), the importance of the criteria being capable of changing during the task realization. The paper suggests taking the multi-agent approach to the principle of planning system development based on the multiagent platform of the SEC «Smart Solutions».

Keywords: multi-criteria optimization, multi-agent technology, resource management, dynamical planning, real time.

Igor V. Mayorov, Team Lead.