Какие существуют правила построения предложений в русском языке?

Содержание:

Синтаксис учит правильному построению предложения. От этого зависит понятность высказывания адресату.

Характерная для русского языка структура предложения впервые была описана Н. М. Карамзиным. Ученый и историк выделил две традиционные формулы конструкции основы:

Обе конструкции иллюстрируют прямой порядок слов в русском языке.

Что такое прямой порядок слов в русском языке?

Правила построения предложений в русском языке предполагают расположение синтагм, обусловленное законами синтаксиса, семантики и условиями функционального стиля.

Порядок слов несет стилистическую нагрузку. Слово, поставленное в несвойственную позицию в предложении, приобретает особый смысл.

Прямой порядок слов — это традиционное для русского синтаксиса расположение элементов фразы.

Как правильно составлять предложения в русском языке? Структура предложения

Правильное построение предложений в русском языке состоит в следующем:

Рекомендации, как правильно составлять предложения в русском языке, относятся и к словосочетаниям, входящим в состав высказывания:

Как строится предложение в русском языке, если в нем есть однородные члены? При включении в конструкцию ряда однородных определений на первое место ставится наименование более важного признака: По расхлябанной осенней лесной дороге передвигался рессорный экипаж.

Структура предложения с инфинитивом в русском языке предполагает его постпозицию: Поедем учиться в Москву.

Что такое обратный порядок слов в предложении?

Обратный порядок — это нарушение традиционной последовательности слов в предложении. Если это делается с целью усиления образности, такой обратный порядок слов в предложении называется инверсией.

Любое изменение правил составления предложений в русском языке акцентирует внимание на словах, находящихся на непривычных местах. Например, перестановка определения перед главным словом подчеркивает его интонационно и семантически: Были здесь барышни прекрасные, молодцы смелые, отцы семейств дородные.

Изменение места определения и отделение его от определяемого существительного всегда усиливает этот член предложения: Поздняя нам выпала в этом году весна.

Непрямой порядок слов часто используется в литературе для создания художественного образа, а также в речевой практике. Инверсия делает наше высказывание более емким, точным, экспрессивным. Например, нарушая правило о постпозиции управляемого слова, соотносимого с глаголом, мы подчеркиваем качество совершаемого действия: Медленно, неверными шаркающими шагами, шел старик по длинному коридору.

Строгой регламентации, как правильно построить предложение в русском языке, нет. Порядок слов обладает относительной свободой, ограниченной грамматическими законами и требованиями смысла.

Порядок слов связан с актуальным членением предложения на тему (известное) и рему (новое). Как правило, тема связана с подлежащим, рема — со сказуемым. Синтаксическое место их не закреплено: Афанасий Иванович тяжело дышал. Вихрями скручивались синие облака в вышине.

Источник

Как правильно составить предложение

Умение правильно формулировать свои мысли является основополагающим для каждого грамотного человека. Письменная речь отличается от устной тем, что приходится особенно старательно формулировать мысли, делая их понятными всем. Впрочем, чтобы составить предложение, нужно понимать лишь несколько основополагающих принципов родного языка.

Основы составления предложений

Важно понять главное: предложение должно заключать в себе законченную мысль.

В классическом варианте она выражается в виде грамматической основы и второстепенных членов. Иногда, последние отсутствуют. Один из главных членов грамматической основы, также, может отсутствовать, в таком случае, вся смысловая нагрузка ложится на единственный главный член. Такое предложение называется односоставным.

Главные члены

Подлежащее и сказуемое являются грамматической основой предложения.

Подлежащее выражается существительным и всегда используется в именительном падеже, то есть, отвечает на вопросы «кто?» или «что?».

Сказуемое выражается глаголом и сообщает нам о том, что делает подлежащее.

Что такое действительный и страдательный залоги

Чтобы правильно составить предложение, необходимо учесть, как оно будет звучать, ибо набор слов не всегда может быть правильно понят.

Если подлежащее выступает в роли исполнителя действия, которое выражает сказуемое, то речь идёт о действительном залоге: «Маша съела яблоко».

Если подлежащее не исполняет действия, выраженного сказуемым, то речь идёт о страдательном залоге: «Яблоко съедено Машей».

Согласно правилам русского языка, для более точного выражения мысли лучше использовать действительный залог. Однако, страдательный залог бывает уместнее в ряде случаев:

Второстепенные члены

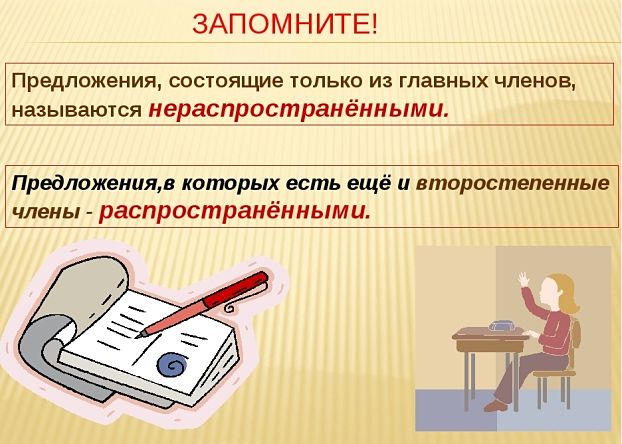

Чаще всего, кроме подлежащего и сказуемого, в конструкцию добавляется несколько слов, так или иначе, характеризующих ее грамматическую основу. Эти слова выполняют второстепенную роль. Их наличие делает предложение распространённым, а если их нет – нераспространённым.

Составить предложение, распространённое второстепенными членами не составляет труда, достаточно конкретизировать или украсить грамматическую основу:

«Мы посадили великолепные георгины в своём саду».

Сложное предложение

Сложное предложение включает в себя две и более грамматические основы, иначе говоря, оно состоит из нескольких простых. Составить сложное предложение совсем не трудно, понимая простые правила.

Между грамматическими основами могут быть разделительные запятые или союзы. Если простые предложения в составе сложного разделяются запятой, то предложение считается бессоюзным:

«Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит».

Если для разделения используются сочинительные союзы – и, а, но, да – предложение называется сложносочинённым:

«Собака лает, а кошка мяукает».

При использовании подчинительных союзов – если, чтобы, как, потому, что и др. – предложение считается сложноподчинённым.

«Мы будем загорать, если погода будет солнечной».

Как составить предложение со словосочетанием

В школьной программе по русскому языку часто встречаются задания, связанные с составлением предложений с определёнными словосочетаниями. Не стоит этого пугаться, ведь это совсем несложно.

Чтобы составить предложение, включающее заданное словосочетание, нужно понимать, что словоформы в предложенном словосочетании могут быть изменены в соответствии со смыслом предложения. Это значит, что слова можно склонять и спрягать.

Это лишь основные моменты, касающиеся составления предложений.

Источник

Что такое предложение?

Узнаем, что такое предложение в русском языке. С понятием «предложение» учеников знакомят в 1 классе. Во 2 и 3 классе первоначальные знания о предложении расширяются и углубляются. Ученики узнают, какие бывают предложения по цели высказывания и силе выраженного чувства, какие члены предложения являются главными и второстепенными.

Как слова образуют предложение?

Наша речь состоит из слов. В 1 классе ученики узнают, что некоторые слова называют предметы. Слова, обозначающие живые существа, отвечают на вопрос кто? К неживым предметам зададим вопрос что?

Другие слова обозначают действие предметов и отвечают на вопросы что делает? что сделает?

Эти слова не просто называют предметы и их действия, а, находясь рядом, оформляют сообщение, из которого можно узнать, что происходит с тем или иным предметом. Значит, в высказывании слова связаны между собой по смыслу. Эти слова находятся в определенном порядке и организуют связное по содержанию высказывание, которое называется предложением.

Первое слово в предложении всегда пишется с большой буквы. А в конце предложения ставится точка.

Ветер дует. Птичка сидит на ветке. Воробей чирикает.

Какие бывают предложения?

Предложения отличаются друг от друга не только своим содержанием, тем, о чем в них говорится. При помощи предложений мы выражаем свои мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, просьбами и пожеланиями. Каждое предложение сообщает о чем-то с определенной целью. Цель сообщения указывает, для чего, зачем оно произносится, с какой интонацией, с повышением или понижением голоса.

Повествовательное предложение

Если в предложении без выражения особых чувств только сообщаются какие-то сведения о ком-либо или о событиях и явлениях, реально происходящих, оно является повествовательным.

Плещется волна. По реке плывет лодка. Рыбак ловит рыбу.

Интонация, с которой эти предложения произносятся, спокойная, повествовательная, а в конце их голос несколько понижается.

В конце повествовательного предложения ставится завершающий пунктуационный знак точка.

Вопросительное предложение

Если у нас есть цель узнать о чем-то, то мы задаем вопросы:

Кто поет на дереве? Какая это птица?

Эти предложения произносятся с особой вопросительной интонацией. Голос повышается в конце предложения. Вопросительное предложение завершает вопросительный знак.

Побудительное предложение

С помощью предложений мы можем побуждать кого-то к действию, а также выразить свою просьбу, пожелание.

Восклицательные и невосклицательные предложения

Предложения отличаются не только по цели высказывания, но и по интонации. Одни предложения произносятся спокойно, без проявления особых эмоций. Это невосклицательные предложения.

А некоторые предложения выражают сильное чувство и произносятся с особой интонацией.

В конце такого предложения ставится восклицательный знак.

Главные члены предложения

В предложении имеются главные члены, которые составляют его основу. В каждом предложении сообщается, о ком или о чём идет речь.

Слово, обозначающее лицо или предмет, о котором говорится в предложении, является главным членом предложения. Это подлежащее.

В предложении обязательно имеется второй главный член, который обозначает, какое действие выполняет подлежащее. Это сказуемое.

Распространенное и нераспространенное предложение

Подлежащее и сказуемое — это главные члены предложения, которые являются грамматическим и смысловым центром предложения. Другие члены предложения являются второстепенными.

Подлежащее и сказуемое могут выражать законченную мысль самостоятельно.

Зима пришла. Выпал снег. Дети рады.

В этих предложениях содержатся только главные члены предложения. Такое предложение является нераспространенным.

В предложении, кроме главных членов, могут быть второстепенные члены, которые поясняют подлежащее или сказуемое или другой второстепенный член.

Сравните:

Наконец пришла снежная зима. Выпал белый пушистый снег. Все дети рады зиме.

Примеры

Что ты знаешь об обитателях моря?

Видеоурок

Источник

Конспект урока

Русский язык. 2 класс.

Урок 10. Что такое предложение?

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

1) Что такое предложение.

2) Как отличить предложение от группы слов.

Предложение – слово или группа слов, связанных между собой по смыслу.

Основная и дополнительная литература по теме урока

Открытые электронные ресурсы по теме урока

Теоретический материал для самостоятельного изучения.

Что же такое предложение?

Предложения состоят из слов. Значит, предложение – это группа слов.

Например: «посмотреть какоймашина на улица!».

Вам не понятно, что хотел сказать автор. Данные слова никак друг с другом не связаны. Попробуем их изменить:

–Посмотри, какая машина на улице!

Вот это уже другое дело! Теперь вы понимаетесмысл.

Значит, предложение – это группа слов, связанных между собой по смыслу.

Попробуем убрать слово из предложения:

-Посмотри, какая на улице!

Что какая? Уже непонятно!Мысль не закончена. Значит, предложение должно быть обязательно законченным.

Делаем вывод, предложение – это слово или группа слов, связанных между собой по смыслу, которые выражают законченную мысль!

Примерыи разбор решения заданий тренировочного модуля

Отметьте группы слов, которые являются предложением.

Подсказка:при правильном выборе предложение изменит цвет.

А. Ночевала тучка золотая.

Б. Непонятная картина ночь лесной.

Г. Расцветали яблони и груши.

Задание. Группа слов.

Отметьте группу слов, которая не является предложением.

Подсказка:правильный ответ должен быть один.

А. В город пришла осень.

Б. Ваня и Лена очень любят путешествовать по городам России.

Источник

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — это… в русском языке (определение, правило).

Узнаем, что такое предложение в русском языке. С понятием «предложение» учеников знакомят в 1 классе. Во 2 и 3 классе первоначальные знания о предложении расширяются и углубляются. Ученики узнают, какие бывают предложения по цели высказывания и силе выраженного чувства, какие члены предложения являются главными и второстепенными.

Как слова образуют предложение?

Наша речь состоит из слов. В 1 классе ученики узнают, что некоторые слова называют предметы. Слова, обозначающие живые существа, отвечают на вопрос кто? К неживым предметам зададим вопрос что?

Другие слова обозначают действие предметов и отвечают на вопросы что делает? что сделает?

Эти слова не просто называют предметы и их действия, а, находясь рядом, оформляют сообщение, из которого можно узнать, что происходит с тем или иным предметом. Значит, в высказывании слова связаны между собой по смыслу. Эти слова находятся в определенном порядке и организуют связное по содержанию высказывание, которое называется предложением.

ОпределениеПредложение — это одно или несколько слов, которые выражают законченную мысль.

Первое слово в предложении всегда пишется с большой буквы. А в конце предложения ставится точка.

Ветер дует. Птичка сидит на ветке. Воробей чирикает.

Какие бывают предложения?

Предложения отличаются друг от друга не только своим содержанием, тем, о чем в них говорится. При помощи предложений мы выражаем свои мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, просьбами и пожеланиями. Каждое предложение сообщает о чем-то с определенной целью. Цель сообщения указывает, для чего, зачем оно произносится, с какой интонацией, с повышением или понижением голоса.

Повествовательное предложение

Если в предложении без выражения особых чувств только сообщаются какие-то сведения о ком-либо или о событиях и явлениях, реально происходящих, оно является повествовательным.

Плещется волна. По реке плывет лодка. Рыбак ловит рыбу.

Интонация, с которой эти предложения произносятся, спокойная, повествовательная, а в конце их голос несколько понижается.

ОпределениеПредложение, в котором о ком-то или о чем-то сообщается, называется повествовательным.

В конце повествовательного предложения ставится завершающий пунктуационный знак точка.

Вопросительное предложение

Если у нас есть цель узнать о чем-то, то мы задаем вопросы:

Кто поет на дереве? Какая это птица?

ОпределениеПредложение, в котором содержится вопрос, называется вопросительным.

Эти предложения произносятся с особой вопросительной интонацией. Голос повышается в конце предложения. Вопросительное предложение завершает вопросительный знак.

Побудительное предложение

С помощью предложений мы можем побуждать кого-то к действию, а также выразить свою просьбу, пожелание.

ОпределениеПредложение, в котором советуют что-то сделать или побуждают к действию, называется побудительным.

ВыводИтак, по цели высказывания предложения бывают повествовательные, вопросительные и побудительные.

Восклицательные и невосклицательные предложения

Предложения отличаются не только по цели высказывания, но и по интонации. Одни предложения произносятся спокойно, без проявления особых эмоций. Это невосклицательные предложения.

А некоторые предложения выражают сильное чувство и произносятся с особой интонацией.

ОпределениеПредложение, которое произносится с сильным чувством, называется восклицательным.

В конце такого предложения ставится восклицательный знак.

Главные члены предложения

В предложении имеются главные члены, которые составляют его основу. В каждом предложении сообщается, о ком или о чём идет речь.

Слово, обозначающее лицо или предмет, о котором говорится в предложении, является главным членом предложения. Это подлежащее.

ОпределениеПодлежащее — это главный член предложения, который обозначает, о ком или о чем говорится в предложении. Подлежащее отвечает на вопросы кто? что?

В предложении обязательно имеется второй главный член, который обозначает, какое действие выполняет подлежащее. Это сказуемое.

ОпределениеСказуемое — это главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем и отвечает на вопросы что делает? что сделает? что делал? что сделал?

Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу предложения.

Распространенное и нераспространенное предложение

Подлежащее и сказуемое — это главные члены предложения, которые являются грамматическим и смысловым центром предложения. Другие члены предложения являются второстепенными.

Подлежащее и сказуемое могут выражать законченную мысль самостоятельно.

Зима пришла. Выпал снег. Дети рады.

В этих предложениях содержатся только главные члены предложения. Такое предложение является нераспространенным.

ОпределениеПредложение, в котором есть только главные члены предложения, называется нераспространенным.

В предложении, кроме главных членов, могут быть второстепенные члены, которые поясняют подлежащее или сказуемое или другой второстепенный член.

Сравните:

Наконец пришла снежная зима. Выпал белый пушистый снег. Все дети рады зиме.

ОпределениеПредложение, в котором, кроме главных, есть второстепенные члены предложения, называется распространенным.

Распространенные и нераспространенные предложения отличаются по цели высказывания и интонации.

Примеры

Что ты знаешь об обитателях моря?

Видеоурок

Источник

1 ЧАСТЬ УЧЕБНИКА

Диалог – это речь (разговор) двух или нескольких лиц.

Монолог – речь одного лица, обращённая к слушателям или к самому себе.

Текст – это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений. Предложения в тексте объединены общей темой и связаны друг с другом по смыслу.

Текст можно озаглавить.

Тема текста – это то, о ком или о чём говорится в тексте.

Главная мысль текста – это то главное, о чём хотел сказать читателю автор.

Начало текста как бы готовит читателя к чтению.

В основной части говорится о том главном, о чём хотел сказать автор.

Концовка завершает текст.

Каждая часть текста пишется с красной строки.

Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль.

Если в предложении спокойно сообщается о чём-либо, то в конце предложения ставится точка (.).

Если предложение содержит вопрос, то в конце предложения ставится вопросительный знак (?).

Если предложение произносится с сильным чувством (с радостью, огорчением, призывом), то в конце предложения ставится восклицательный знак (!).

Слова в предложении связаны между собой по смыслу.

В каждом предложении есть важное по смыслу слово, которое выражает главную мысль предложения.

Когда слова объединяются в предложение, каждое из них становится одним из членов предложения. У каждого члена предложения своё значение.

В предложении всегда есть главные члены. Они составляют основу предложения. В ней заключается главный смысл предложения.

Слова, которые не составляют основу предложения, являются второстепенными членами. Второстепенные члены поясняют главные члены предложения, уточняют их.

Главный член предложения, который обозначает, о ком или о чём говорится в предложении, называется подлежащим.

Подлежащее отвечает на вопрос кто? или что?

Подлежащее в предложении подчёркивается одной чертой.

Птицы летят. Ветер дует.

Главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем, называется сказуемым. Сказуемое отвечает на вопросы что делает? что делают? что делал? что сделал? что сделает? что сделают? и др.

Сказуемое в предложении подчёркивается двумя чертами.

Дети играют. Дождь льёт.

Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения. Они составляют грамматическую основу предложения.

Предложения бывают распространённые и нераспространённые.

Нераспространённое предложение состоит только из главных членов.

Распространённое предложение состоит из главных и второстепенных членов.

В нераспространённом предложении подлежащее может стоять как перед сказуемым, так и после него.

То, что обозначает слово, является его лексическим значением.

Лексическое значение слова берёза – лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями.

Слова

Одозначные Многозначные

имеют

Одно Два и более

лексическое значение: лексических значений

берёза, ландыш звезда, язык, `иглы

У многозначного слова может быть прямое и переносное значение. Слово плывут в предложении «Плывут по воде». – имеет значение «двигаться по воде». Это – прямое значение, оно прямо указывает на действие предмета.

В предложении «Плывут облака». Слово плывут имеет значение «плавно двигаться по небу». Это — переносное значение. Движение облаков по небу напоминает плавное движение кораблей по воде.

В языке есть слова, которые произносятся по-разному, а по смыслу одинаковые или очень близкие: родник и ключ, храбрый и смелый, работать и трудиться.

Такие слова называются синонимами.

В языке есть слова, противоположные по значению: большой –

маленький, плакать – смеяться, день – ночь.

Такие слова называются антонимами.

В русском языке есть слова – «родственники», родственные

слова. Они близки по смыслу, имеют общую (одинаковую) часть, в которой заключено общее лексическое значение всех родственных слов.

Общая часть родственных слов называется корнем, поэтому

родственные слова называются однокоренными.

Корень слова – это самая главная часть в слове. В ней заключено

общее лексическое значение всех однокоренных слов.

Корень в однокоренных словах чаще всего пишется одинаково.

Ударение – это выделение голосом одного из слогов в слове.

Ударный слог отличается от безударного тем, что он всегда тянется

дольше, произносится громче, сильнее. Знак ударения в слове ставится над буквой, которая обозначает ударный гласный звук.

Ударение в словах русского языка свободное. Оно может находиться

на любом слоге слова.

Когда мы говорим, то произносим звуки. Звуки мы произносим

и слышим. Звуки речи обозначаются на письме буквами. Буквы – это знаки письма. Буквы мы видим, пишем, читаем, называем.

Каждый звук в произносимом слове и каждая буква в

написанном слове имеют своё место. И если вы замените один звук (букву) в слове на другой, то может измениться лексическое значение слова или слова не получится: дом – ком – сом, дым – дом, кот – крот.

Алфавит – это буквы русского языка, расположенные в определенном порядке. Каждая буква имеет своё место, своё начертание и своё название.

Отличия гласного звука от согласного:

- Гласный звук состоит только из голоса;

- При произнесении гласного звука воздух проходит через рот свободно, без преград;

- Гласный звук образует слог.

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне

Проверяемое слово – это слово, в котором проверяется написание буквы, обозначающей безударный гласный звук: ковёр, стрела, письмо.

Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква обозначает ударный гласный звук.

Чтобы подобрать проверочное слово для обозначения буквой безударного гласного звука в корне, надо:

А) или изменить форму слова (моря – море, у моря);

Б) или подобрать однокоренное слово (трава – травка, зелёный — зелень)

так, чтобы безударный гласный звук в корне стал ударным.

В проверочном и проверяемом словах гласные в ударном и безударном слогах корня пишутся одинаково.

Если под ударением в корне слова пишется буква ё, то без ударения в формах этого же слова и в однокоренных словах пишется буква е: слёзы – слеза, пчёлка – пчела.

В русском языке есть слова, в которых написание буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне, проверить нельзя. Правописание таких слов надо либо запоминать, либо проверять по орфографическому словарю. Такие слова называются словарными.

Отличия согласного звука от гласного:

- Согласный звук состоит из голоса и шума или только из шума;

- При произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду (язык, губы, зубы);

- Согласный звук образует слог только вместе с гласным.

Удвоенные согласные в слове – это орфограмма.

Написание удвоенных согласных в слове необходимо проверять по орфографическому словарю.

Мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами е, ё, ю, я, и и буквой ь ( мягкий знак).

Твёрдость согласных звуков обозначается на письме буквами а, о, у, ы, э.

Буква мягкий знак (ь) звука не обозначает, а лишь указывает на мягкость предшествующего согласного звука.

Мягкость согласного звука на конце и в середине слова перед другими согласными обозначается мягким знаком.

Буква «мягкий знак» (ь) в словах – это орфограмма.

2 ЧАСТЬ УЧЕБНИКА

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч – это орфограммы. Они пишутся без ь (мягкого знака): точка, речной, почта, помощник, птенчик, женщина.

Гласные в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу – это орфограммы.

Вспомните, как они пишутся:

- жи-ши пишется с буквой и;

- ча-ша – с буквой а;

- чу-щу – с буквой у.

Согласные звуки

|

Звонкие согласные |

|||

|

твёрдые |

[б] [в] [г] [д] [ж] [з] |

[л] [м] [н] [р] |

|

|

мягкие |

[б’] [в’] [г’] [д’] [з’] |

[л’] [м’] [н’] [р’] [й’] |

|

|

Глухие согласные |

|||

|

твёрдые |

[п] [ф] [к] [т] [ш] [с] |

[х] [ц] |

|

|

мягкие |

[п’] [ф’] [к’] [т’] [с’] |

[х‘] [ч‘] [щ‘] |

Некоторые звонкие и глухие согласные звуки образуют пары, поэтому их называют парными по глухости-звонкости.

Написание буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед глухим согласным, надо проверять:

(дубо́к) дубки ́ (луга́) луг

(стрижи) стриж (снежный) снежинки

В одинаковой части (в корне) одного и того же слова парный по глухости-звонкости согласный звук обозначается одной и той же буквой:

(много) берёз, берёза, берёзка.

Проверяемое слово – это слово, в котором проверяется написание буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или в корне перед другим парным: ястреб, грибки, серп, скрипка, ветвь, дорожка, союз, скользкий, морж, просьба.

Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква находится перед гласным звуком или непарным звонким согласным звуком [н]: ястребы, грибок, серпик, скрипочка, ветви, дорожный, союзы, скользить, моржи, просить.

Чтобы правильно обозначить буквой парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед согласным, надо:

- или изменить слово: глаз-глаза, островки-островок, дубки-дубок,

- или подобрать однокоренное (родственное) слово так, чтобы парный согласный звук в корне оказался перед гласным звуком или непарным звонким звуком [н]: сказка-сказочка, сказочный, холод-холодок, холодный.

Буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед другим парным согласным, — это орфограмма: морж, ложка, суп, загадка, поезд.

Разделительный мягкий знак (ь) пишется в корне после букв, обозначающих согласные звуки, пред буквами е, ё, ю, я, и.

В этом случае буквы е, ё, ю, я, и обозначают два звука – согласный звук [й’] и последующий гласный звук:

Семья – семь[й’а́], колье – коль[й’э́],

Ружьё – ружь[й’о́], вьюнок – вь[й’у]но́к,

Соловьи – соловь[й’и́], судья – судь[й’а́].

Разделительный мягкий знак (ь) – это орфограмма: платье, эскадрилья, воробьи, чутьё, льют.

Разделительный мягкий знак (ь), как и мягкий знак – показатель мягкости согласного, при переносе слова не отделяется от буквы, которая стоит перед ним: вью-нок, пе-рья.

В русском языке слова объединяются в группы, которые называются частями речи. Каждая часть речи что-либо называет (обозначает): или предмет, или признак предмета, или действие предмета. У каждой части речи есть своё название: имя существительное, имя прилагательное, глагол и др.

Части речи

Слова-названия

предметов признаков действий

предметов предметов

кто? какой? что делает?

что? какая? что сделает?

какое? что делают?

какие? что сделают?

Имя существи- Имя прилага- Глагол

Тельное тельное

прил. сущ. гл. прил. сущ.

Ранняя гроза предвещает дождливое лето.

(какая?) (что?) (что делает?) (какое?) (что?)

Слова, которые обозначают предметы и отвечают на вопрос кто? или что?, называются именами существительными. Слова солнце, кот, девочка, земляника, осина, заяц – это имена существительные.

Вопрос кто? мы задаём к именам существительным, которые обозначают живых существ (людей и животных): (кто?) ученик, петух. Такие имена существительные называются одушевлёнными.

Вопрос что? мы задаём к именам существительным, которые не обозначают людей и животных: (что?) пенал, сахар, картина. Такие имена существительные называются неодушевлёнными.

Имена, отчества, фамилии людей – это собственные имена существительные, например: Саша, Дмитрий, Иванов, Петров, Анатолий Николаевич.

Имена собственные пишутся с заглавной (большой) буквы.

Все остальные (несобственные) имена существительные – это нарицательные имена существительные. Они называ́ют (нарица́ют) любой предмет, явление, свойство из множества им подобных: город, петух, иней, доброта.

Нарицательные имена существительные пишутся со строчной (маленькой) буквы.

Заглавная буква в именах собственных – это орфограмма: Ольга Петровна Соколова.

Названия сказок, рассказов, картин, спектаклей – это собственные имена существительные.

Первое слово и имена собственные в этих названиях пишутся с заглавной буквы, а название заключается в кавычки:

рассказ Н.Н.Носова «Затейники»

Клички животных – это собственные имена существительные, а названия животных – нарицательные имена существительные: пёс Жук, конь Гордый, коза Милка.

Названия государств, городов, деревень, улиц, рек, озёр, морей – это собственные имена существительные: город Пенза, посёлок Рассвет, река Урал, озеро Ильмень, гора Казбек.

Имя существительное может употребляться в единственном или во множественном числе.

Имена существительные в единственном числе обозначают один предмет: книга, ива. Имена существительные во множественном числе обозначают два или несколько предметов: книги, ивы.

Имена существительные изменяются по числам:

книга – книги,

машина – машины,

письмо – письма.

При изменении числа имени существительного меняется его форма.

Слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на вопросы что делать? что сделать? что делает? что сделает? что делал? что сделал? что будет делать?, называются глаголами.

Слова писать, поговорить, рассказывает, прочитает, жил, наклеил, будет ждать – это глаголы.

Глагол в единственном числе обозначает действие одного предмета: стучит, пишет, играет.

Глагол во множественном числе обозначает действие двух и более предметов: стучат, пишут, играют.

Глагол стоит в том же числе, что и имя существительное, связанное с ним по смыслу:

ед. ч. ед.ч. мн.ч. мн.ч.

Самолёт летит. Самолёты летят.

Глаголы изменяются по числам: читает – читают, играет – играют.

При изменении числа глагола меняется его форма.

Слово не – это частица.

Частица не с глаголами пишется раздельно. Это орфограмма.

Текст, в котором повествуется, рассказывается о событиях, действиях, происходящих одно за другим, называется текстом-повествованием. К таким текстам можно поставить вопросы что случилось? что произошло?

Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?, называются именами прилагательными.

Слова лёгкий, весенний, добрый – это имена прилагательные.

Имена прилагательные помогают описать предмет, делают нашу речь точной, яркой, выразительной.

При сравнении двух предметов используются имена прилагательные, которые описывают их с какой-то одной стороны. Они могут обозначать признаки либо по величине, либо по цвету, либо по вкусу: маленький — большой, светлый – тёмный, горький – сладкий.

Имена прилагательные в единственном числе обозначают признак одного предмета и могут отвечать на любой из данных вопросов: какой? какая? какое?

Имена прилагательные во множественном числе обозначают признак нескольких предметов и отвечают на вопрос какие?

Имена прилагательные употребляются в том же числе, что и имена существительные, с которыми они связаны по смыслу.

Текст (часть текста), в котором даётся описание предмета или явления, называется текстом–описанием.

К тексту–описанию можно поставить вопросы какой? какая? какое? какие?

В речи мы часто употребляем слова я, ты, мы, вы, он, она, оно, они. Эти слова не называют предметы, а только на них указывают.

Слова я, ты, мы, вы, он, она, оно, они – это местоимения.

Местоимение – это часть речи.

Потому что, так как пишутся раздельно, в два слова.

Предлог – это часть речи. Предлоги служат для связи слов в предложении.

Предлоги употребляются в речи вместе с именами существительными.

Перед глаголами предлогов не бывает.

|

у |

с |

к |

о |

|

|

из |

без |

на |

над |

|

|

в |

при |

по |

до |

|

|

через |

перед |

за |

под |

|

|

для |

между |

про |

около |

Между предлогом и существительным можно вставить другое слово.

Русский язык относится к синтетическим, поэтому никакого железного порядка слов в нём нет. О порядке слов можно говорить лишь тогда, когда формы именительного и винительного падежа у подлежащего и прямого дополнения совпадают. В этом случае требуется прямой п. сл.

Однажды мне пришлось очень подробно осветить эту тему, см. раздел

Лучше пересказать собственный ответ у меня не получится, там я посталась объяснить основу основ самыми простыми словами, чтобы «человеку с улицы» было понятно.

Свобода располагать слова в предложении как угодно особенно хороша возможностью поставить тему в начале п., а рему дать в самом конце, создав эффект неожиданности. О том, что за звери тема и рема, также объясняла здесь и здесь. Ваш вопрос настолько огромен, что ответить на него можно, лишь сначала до конца прочитав вузовский курс синтаксиса, поэтому и приходится отправлять по другим адресам для детализации частностей.

Правило для составления предложений есть одно — каждое п. должно выражать законченную мысль. Если мысль не выражается, значит, что-то потеряно и его нужно восстановить.

Правила

по русскому языку, 2 класс «Это мы должны знать!»

Составитель:

Сабитова Лилия Ильсуровна

1. Предложение.

1. Предложение – это

слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль.

2. Слова в

предложении связаны по смыслу.

3. Первое

слово в предложении пишется с большой буквы.

4. Предложение

о ком-либо или о чём-либо сообщает или содержит вопрос, просьбу, побуждает к

действию.

5. В конце

предложения ставится точка (.), если в предложении о чём-либо или о ком –

либо спокойно сообщается.

6. Если

предложение произносится с сильным чувством, то в конце предложения ставится

восклицательный знак (!)

7. Если в

предложении содержится вопрос, то ставится вопросительный знак (?)

8. По цели

высказывания предложения бывают:

Повествовательные: Я читаю

интересную книгу.

Побудительные: Надо

читать книги.

Вопросительные: Ты

прочитал эту книгу?

9. По

интонации предложения бывают:

Восклицательные: Береги

честь смолоду!

Невосклицательные: Книга

– источник знаний.

10. Подлежащее – это главный

член предложения, который обозначает, о ком или о чём говорится в предложении

и отвечает на вопросы КТО? ЧТО?

Сказуемое – это главный

член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем и отвечает

на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? и др.

Подлежащее и сказуемое —

грамматическая основа предложения.

Наступила

холодная зима.

(Что?) Зима – это подлежащее, зима (что

сделала?) наступила – это сказуемое.

2. Звуки

и буквы

1. На

письме звуки обозначаются буквами.

2. Звуки мы

произносим и слышим, а буквы пишем и видим, называем.

3.Ударение

-это

выделение голосом одного из слогов в слове.

Тот

слог, который произносится с большей силой, называется ударным (сильная

позиция). Остальные слоги в слове безударные (слабая позиция).

4.Гласные

звуки.

1.

При произнесении воздух не встречает преград: [ а] [о] [и] [ы] [у] [э].

Произносятся только с голосом.

2.

Гласный звук образует слог.

3.

В ударных слогах 6 гласных звуков[ а] [о] [и] [ы] [у]

[э].

4.

В русском языке 10 гласных букв: а, о, и, ы,

у, э, е, ё, ю, я.

5.

Буквы а, о, и, ы, у, э обозначают гласные звуки.

6. Буквы е, ё, ю, я

обозначают 2 звука: -в начале слова: ЯМА (й ‘а м а)

-после

гласных звуков: МАЯК (м а й’ а к)

-после

ъ и ь знаков: СЕМЬЯ (с’ и м’ й’ а)

5.

Безударные гласные в слове.

1. Гласные звуки в ударных слогах называются ударными.

2. Гласные звуки в безударных слогах называются безударными.

3. Буквы А, О, Е, И, Я

в безударных слогах нужно проверять.

Чтобы

проверить безударную гласную в корне слова, надо изменить слово так, чтобы на

этот гласный падало ударение. Например: СТОЛБЫ – столб.

Если

буква гласная вызвала сомнения, ты её немедленно ставь под ударение!

6.

Родственные слова.

1. Слова,

которые имеют общую (одинаковую часть) и общее значение, называют родственными:

зима – зимний, дуб – дубовый.

2. Общая

часть родственных слов называется корнем. Поэтому родственные слова

иначе называются однокоренными.

3. Общая часть

родственных слов (корень) пишется одинаково.

7.

Согласный звук.

1. При

произнесении воздух встречает преграду: губы, зубы, язык.

Произносится с

голосом и шумом или только с шумом.

2. Слог образует

только с гласным звуком.

8.

Сочетания ЖИ — ШИ пиши с буквой – И !

9.

Сочетания ЧА — ЩА пиши с буквой – А ! ЧУ – ЩУ пиши с буквой – У !

10.Сочетания

ЧК, ЧН, НЩ, РЩ пиши без Ь знака !

11.

Мягкие и твёрдые согласные звуки.

1.Твёрдость согласных

звуков обозначается на письме буквами: А, О, У, Ы, Э

2.Мягкость согласных

звуков обозначается буквами Е, Ё, И, Ю, Я и Ь

12.Разделительный

мягкий знак.

Пишется

после согласных и перед гласными: Е, Ё, И, Ю, Я.

13. Мягкий знак

— служащий для смягчения согласного.

1. На конце

и в середине слова мягкость согласного звука обозначается мягким знаком.

2. Мягкий

знак пишется после согласного и перед гласными: Е, Ё, Ю, Я.

Запомни слова, в

которых в середине не пишется ь:

ЖИЗНЬ, ЕСТЬ, ЕСЛИ, ЧЕРВЬ,

ЯСЛИ, ПЕСНЯ, ГОСТЬ, НАСТЯ

14.Алфавит

или азбука

— это все буквы, расположенные по порядку.

В

алфавите каждая буква имеет своё место и своё название.

15.Слово

и слог.

1. Слог — это

часть слова, на которое оно делится при произношении.

2. Сколько

в слове гласных, столько и слогов.

3. Слог

может состоять:

—

из одного гласного звука: Я, Я — МА

—

из гласного и одного согласного: ОН, ТЫ

—

из гласного и нескольких согласных: ХЛЕБ, ДОМ

16.Перенос

слов.

1. Слово

переносится с одной строки на другую по слогам: МА – ШИ — НА

2. Одну

букву нельзя оставлять на строке или переносить на другую строку.

3. Буква Й при

переносе не отделяется от гласной: БОЙ — ЦЫ

4. Ъ и ь

знаки при

переносе не отделяются от предыдущей буквы: МАЛЬ – ЧИК, ПОДЪ

— ЕЗД

5. При

переносе слов с двойными согласными одну букву оставляют на

строке, а другую переносят: МАС – СА, СУБ – БОТА, АЛ — ЛЕЯ

6. Нельзя переносить:

-Слова

из одного слога: ДОМ, СНЕГ

-Слог

из одной буквы: МО — Я

17.

Двойные согласные.

В некоторых

словах пишутся рядом две одинаковые буквы.

Их надо

запомнить!

Класс,

масса, шоссе, касса, рассказ, комиссия, русский, пассажиры, ссора, бассейн,

Россия, Одесса, ванна, осенний, весенний, ранний, Анна, антенна, тонна,

Геннадий, Инна, телеграмма, сумма, хоккей, аккуратный, аккорд, группа, грипп,

аппарат, аппликация, аппетит, суббота, вожжи, дрожжи, жужжать, коллектив,

миллион, коллекция, артиллерия, интеллигент, Кирилл, троллейбус, иллюминация,

аллея, иллюстрация, кристалл, металл, Алла, терраса.

18.

Предлоги.

Предлоги:

К, НА, НАД, ЗА, ПО, ДО, ПОД, О, ОКОЛО, ОБ, ИЗ, БЕЗ, С

—

пишутся со словами раздельно .

19.Звонкие

и глухие согласные звуки.

1. Звонкие

согласные звуки произносятся с голосом и шумом.

Глухие

согласные состоят только из шума.

2. Парные

согласные твёрдые: звонкие [ б] [в] [г]

[д] [ж] [з]

глухие

[ п] [ф] [к] [т] [ш] [с].

3. Парные

согласные мягкие: звонкие [ б`] [в`] [г`]

[д`] [з`].

глухие [ п`] [ф`] [к`] [т`] [с`].

4. Непарные

согласные твёрдые: звонкие [ л] [м] [н] [р]

глухие [ х] [ц]

5. Непарные

согласные мягкие: звонкие [ л`] [м`] [н`]

[р`] [й`].

глухие [ х`] [ч`] [щ`]

6. Слова с

парным согласным звуком в корне нужно проверять. Для проверки

парных согласных в корне слова нужно его изменить так или подобрать

однокоренное, чтобы после согласного стоял гласный.

Слова,

в которых после согласного звука произносится гласный, являются проверочными:

СТОЛ… (Б или П ???) – СТОЛБЫ, значит СТОЛБ

МОРО…

(З или С ???) – МОРОЗЫ, значит МОРОЗ

20 .

Заглавная буква.

Пишутся с заглавной буквы: имена,

фамилии, отчества людей, клички животных, названия стран, городов, деревень,

улиц, рек, морей, океанов.

Например: мальчик Коля, девочка Даша,

собака Жучка, кот Барсик, Россия, город Казань, деревня Славная, улица

Симонова, река Казанка, море Чёрное, океан Тихий

21.

Лексика

Синонимы — это похожие по значению слова, которые

пишутся и произносятся по-разному: идти — шагать; смелый — храбрый;

веселье — радость.

Антонимы — это

слова, противоположные по смыслу: правда — ложь, добрый — злой, день – ночь, белый – чёрный,

сладкий – солёный.

Омонимы — это разные по значению слова, которые

звучат и пишутся одинаково: коса — это и

сельскохозяйственное орудие, и заплетенные волосы. А наряд —

это и одежда, и группа полицейских.

Многозначные слова – это слова, имеющие

два и более лексических значений.

НОЖКА

– стола или стула, гриба или цветка, циркуля, ласковое название ноги

человека;

ШЛЯПКА

– женский головной убор, опять же гриба, гвоздя;

ХВОСТ

– животного, самолета, поезда, очереди;

ПЕРО

– ручка или оперенье птицы.

Обновлено: 25.05.2023

Диалог – это речь (разговор) двух или нескольких лиц.

Монолог – речь одного лица, обращённая к слушателям или к самому себе.

Текст – это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений. Предложения в тексте объединены общей темой и связаны друг с другом по смыслу .

Текст можно озаглавить.

Тема текста – это то, о ком или о чём говорится в тексте.

Главная мысль текста – это то главное, о чём хотел сказать читателю автор.

Начало текста как бы готовит читателя к чтению.

В основной части говорится о том главном, о чём хотел сказать автор.

Концовка завершает текст.

Каждая часть текста пишется с красной строки.

Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль.

Если в предложении спокойно сообщается о чём-либо, то в конце предложения ставится точка ( . ).

Если предложение содержит вопрос, то в конце предложения ставится вопросительный знак ( ? ).

Если предложение произносится с сильным чувством (с радостью, огорчением, призывом), то в конце предложения ставится восклицательный знак ( ! ).

Слова в предложении связаны между собой по смыслу.

В каждом предложении есть важное по смыслу слово, которое выражает главную мысль предложения.

Когда слова объединяются в предложение, каждое из них становится одним из членов предложения . У каждого члена предложения своё значение.

В предложении всегда есть главные члены . Они составляют основу предложения. В ней заключается главный смысл предложения.

Слова, которые не составляют основу предложения, являются второстепенными членами . Второстепенные члены поясняют главные члены предложения, уточняют их.

Главный член предложения, который обозначает, о ком или о чём говорится в предложении, называется подлежащим .

Подлежащее отвечает на вопрос кто? или что?

Подлежащее в предложении подчёркивается одной чертой.

Птицы летят. Ветер дует.

Главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем, называется сказуемым . Сказуемое отвечает на вопросы что делает? что делают? что делал? что сделал? что сделает? что сделают? и др.

Сказуемое в предложении подчёркивается двумя чертами.

Дети играют. Дождь льёт .

Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения . Они составляют грамматическую основу предложения.

Предложения бывают распространённые и нераспространённые.

Нераспространённое предложение состоит только из главных членов.

Распространённое предложение состоит из главных и второстепенных членов.

В нераспространённом предложении подлежащее может стоять как перед сказуемым, так и после него.

То, что обозначает слово, является его лексическим значением .

Лексическое значение слова берёза – лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями.

Одно Два и более

лексическое значение: лексических значений

берёза, ландыш звезда, язык, `иглы

В языке есть слова, которые произносятся по-разному, а по смыслу одинаковые или очень близкие: родник и ключ , храбрый и с мелый , работать и трудиться .

Такие слова называются синонимами .

В языке есть слова, противоположные по значению: большой –

маленький, плакать – смеяться, день – ночь .

Такие слова называются антонимами .

слова . Они близки по смыслу , имеют общую (одинаковую) часть, в которой заключено общее лексическое значение всех родственных слов.

Общая часть родственных слов называется корнем , поэтому

родственные слова называются однокоренными.

Корень слова – это самая главная часть в слове. В ней заключено

общее лексическое значение всех однокоренных слов.

Корень в однокоренных словах чаще всего пишется одинаково.

Ударение – это выделение голосом одного из слогов в слове.

Ударный слог отличается от безударного тем, что он всегда тянется

дольше, произносится громче, сильнее. Знак ударения в слове ставится над буквой, которая обозначает ударный гласный звук.

Ударение в словах русского языка свободное. Оно может находиться

на любом слоге слова.

Когда мы говорим, то произносим звуки. Звуки мы произносим

и слышим. Звуки речи обозначаются на письме буквами. Буквы – это знаки письма. Буквы мы видим, пишем, читаем, называем.

Каждый звук в произносимом слове и каждая буква в

написанном слове имеют своё место. И если вы замените один звук (букву) в слове на другой, то может измениться лексическое значение слова или слова не получится: дом – ком – сом, дым – дом, кот – крот .

Алфавит – это буквы русского языка, расположенные в определенном порядке. Каждая буква имеет своё место, своё начертание и своё название.

Отличия гласного звука от согласного:

- Гласный звук состоит только из голоса ;

- При произнесении гласного звука воздух проходит через рот свободно , без преград;

- Гласный звук образует слог.

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне

Проверяемое слово – это слово, в котором проверяется написание буквы, обозначающей безударный гласный звук: к о вёр, стр е ла, п и сьмо.

Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква обозначает ударный гласный звук.

Чтобы подобрать проверочное слово для обозначения буквой безударного гласного звука в корне, надо:

А) или изменить форму слова (моря – море, у моря);

Б) или подобрать однокоренное слово (трава – травка, зелёный — зелень)

так, чтобы безударный гласный звук в корне стал ударным.

В проверочном и проверяемом словах гласные в ударном и безударном слогах корня пишутся одинаково .

Если под ударением в корне слова пишется буква ё , то без ударения в формах этого же слова и в однокоренных словах пишется буква е : сл ё зы – сл е за, пч ё лка – пч е ла.

В русском языке есть слова, в которых написание буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне, проверить нельзя . Правописание таких слов надо либо запоминать , либо проверять по орфографическому словарю. Такие слова называются словарными.

Отличия согласного звука от гласного:

- Согласный звук состоит из голоса и шума или только из шума;

- При произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду (язык, губы, зубы);

- Согласный звук образует слог только вместе с гласным.

Удвоенные согласные в слове – это орфограмма .

Написание удвоенных согласных в слове необходимо проверять по орфографическому словарю.

Мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами е, ё, ю, я, и и буквой ь ( мягкий знак).

Твёрдость согласных звуков обозначается на письме буквами а, о, у, ы, э.

Буква мягкий знак (ь) звука не обозначает, а лишь указывает на мягкость предшествующего согласного звука.

Мягкость согласного звука на конце и в середине слова перед другими согласными обозначается мягким знаком.

2 ЧАСТЬ УЧЕБНИКА

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч – это орфограммы . Они пишутся без ь (мягкого знака): то чк а, ре чн ой, по чт а, помо щн ик, пте нч ик, же нщ ина.

Гласные в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу – это орфограммы.

Вспомните, как они пишутся:

- жи-ши пишется с буквой и;

- ча-ша – с буквой а;

- чу-щу – с буквой у.

Некоторые звонкие и глухие согласные звуки образуют пары, поэтому их называют парными по глухости-звонкости .

Написание буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед глухим согласным, надо проверять:

(ду б о́к) ду б ки ́ (лу г а́) лу г

(стри ж и) стри ж (сне ж ный) сне ж инки

В одинаковой части (в корне) одного и того же слова парный по глухости-звонкости согласный звук обозначается одной и той же буквой:

(много) берё з , берё з а, берё з ка.

Проверяемое слово – это слово, в котором проверяется написание буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или в корне перед другим парным: ястре б , гри б ки, сер п , скри п ка, вет в ь, доро ж ка, сою з , сколь з кий, мор ж , про с ьба.

Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква находится перед гласным звуком или непарным звонким согласным звуком [н]: ястре б ы, гри б ок, сер п ик, скри п очка, вет в и, доро ж ный, сою з ы, сколь з ить, мор ж и, про с ить.

Чтобы правильно обозначить буквой парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед согласным, надо:

- или изменить слово: гла з -гла з а, остро в ки-остро в ок, ду б ки-ду б ок,

- или подобрать однокоренное (родственное) слово так, чтобы парный согласный звук в корне оказался перед гласным звуком или непарным звонким звуком [н] : ска з ка-ска з очка, ска з очный, холо д -холо д ок, холо д ный.

Буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед другим парным согласным, — это орфограмма : мор ж , ло ж ка, су п , зага д ка, поез д .

Разделительный мягкий знак (ь) пишется в корне после букв, обозначающих согласные звуки, пред буквами е, ё, ю, я, и.

В этом случае буквы е, ё, ю, я , и обозначают два звука – согласный звук [й’] и последующий гласный звук:

Семья – семь[й’а́], колье – коль[й’э́],

Ружьё – ружь[й’о́], вьюнок – вь[й’у]но́к,

Соловьи – соловь[й’и́], судья – судь[й’а́].

Разделительный мягкий знак (ь) – это орфограмма: плат ь е, эскадрил ь я, вороб ь и, чут ь ё, л ь ют.

Разделительный мягкий знак (ь), как и мягкий знак – показатель мягкости согласного, при переносе слова не отделяется от буквы, которая стоит перед ним: вью-нок, пе-рья .

В русском языке слова объединяются в группы, которые называются частями речи . Каждая часть речи что-либо называет (обозначает): или предмет, или признак предмета, или действие предмета. У каждой части речи есть своё название: имя существительное, имя прилагательное, глагол и др.

предметов признаков действий

кто? какой? что делает?

что? какая? что сделает?

какое? что делают?

какие? что сделают?

Имя существи- Имя прилага- Глагол

прил. сущ. гл. прил. сущ.

Ранняя гроза предвещает дождливое лето.

(какая?) (что?) (что делает?) (какое?) (что?)

Слова, которые обозначают предметы и отвечают на вопрос кто? или что ?, называются именами существительными . Слова солнце, кот, девочка, земляника, осина, заяц – это имена существительные.

Вопрос кто? мы задаём к именам существительным, которые обозначают живых существ (людей и животных): (кто?) ученик, петух. Такие имена существительные называются одушевлёнными.

Вопрос что? мы задаём к именам существительным, которые не обозначают людей и животных: (что?) пенал, сахар, картина. Такие имена существительные называются неодушевлёнными.

Имена, отчества, фамилии людей – это собственные имена существительные, например: Саша, Дмитрий, Иванов, Петров, Анатолий Николаевич.

Имена собственные пишутся с заглавной (большой) буквы.

Все остальные (несобственные) имена существительные – это нарицательные имена существительные . Они называ́ют (нарица́ют) любой предмет, явление, свойство из множества им подобных: город, петух, иней, доброта .

Нарицательные имена существительные пишутся со строчной (маленькой) буквы.

Заглавная буква в именах собственных – это орфограмма : О льга П етровна С околова.

Названия сказок, рассказов, картин, спектаклей – это собственные имена существительные.

Первое слово и имена собственные в этих названиях пишутся с заглавной буквы , а название заключается в кавычки:

Клички животных – это собственные имена существительные, а названия животных – нарицательные имена существительные: пёс Ж ук, конь Г ордый, коза М илка.

Названия государств, городов, деревень, улиц, рек, озёр, морей – это собственные имена существительные: город П енза, посёлок Р ассвет, река У рал, озеро И льмень, гора К азбек.

Имя существительное может употребляться в единственном или во множественном числе.

Имена существительные в единственном числе обозначают один предмет: книга, ива . Имена существительные во множественном числе обозначают два или несколько предметов: книги, ивы .

Имена существительные изменяются по числам:

машин а – машин ы ,

письм о – письм а .

При изменении числа имени существительного меняется его форма .

Слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на вопросы что делать? что сделать? что делает? что сделает? что делал? что сделал? что будет делать?, называются глаголами.

Слова писать, поговорить, рассказывает, прочитает, жил, наклеил, будет ждать – это глаголы.

Глагол в единственном числе обозначает действие одного предмета: стучит, пишет, играет .

Глагол во множественном числе обозначает действие двух и более предметов: стучат, пишут, играют .

Глагол стоит в том же числе, что и имя существительное, связанное с ним по смыслу:

ед. ч. ед.ч. мн.ч. мн.ч.

Самолёт летит. Самолёты летят.

Глаголы изменяются по числам : чита ет – чита ют , игра ет – игра ют .

При изменении числа глагола меняется его форма .

Слово не – это частица.

Частица не с глаголами пишется раздельно . Это орфограмма.

Текст, в котором повествуется, рассказывается о событиях, действиях, происходящих одно за другим, называется текстом-повествованием . К таким текстам можно поставить вопросы что случилось? что произошло?

Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?, называются именами прилагательными.

Слова лёгкий, весенний, добрый – это имена прилагательные.

Имена прилагательные помогают описать предмет, делают нашу речь точной, яркой, выразительной.

При сравнении двух предметов используются имена прилагательные, которые описывают их с какой-то одной стороны. Они могут обозначать признаки либо по величине, либо по цвету, либо по вкусу: маленький — большой, светлый – тёмный, горький – сладкий.

Имена прилагательные в единственном числе обозначают признак одного предмета и могут отвечать на любой из данных вопросов: какой? какая? какое?

Имена прилагательные во множественном числе обозначают признак нескольких предметов и отвечают на вопрос какие?

Имена прилагательные употребляются в том же числе, что и имена существительные, с которыми они связаны по смыслу .

Текст (часть текста), в котором даётся описание предмета или явления, называется текстом–описанием .

К тексту–описанию можно поставить вопросы какой? какая? какое? какие?

В речи мы часто употребляем слова я, ты, мы, вы, он, она, оно, они. Эти слова не называют предметы, а только на них указывают.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

НАША РЕЧЬ

Речь, которую мы слышим и произносим, называют УСТНОЙ.

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ – это речь, написанная буквами и другими знаками. Письменная речь – это такая речь, которую мы читаем и пишем.

РЕЧЬ ПРО СЕБЯ — это наша внутренняя речь. Мы ею пользуемся, когда думаем, не произнося мысли вслух, когда читаем про себя…

ДИАЛОГ – это речь (разговор) двух или нескольких лиц.

В письменной речи слова каждого участника разговора пишутся с красной строки, перед ними ставится тире.

МОНОЛОГ – речь одного лица обращенная к слушателям или самому себе (говорит 1 человек, другие слушают)

ТЕКСТ – это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений. Предложения в тексте объединены общей темой и связаны друг с другом по смыслу.

ТЕМА ТЕКСТА – это то, о ком или о чём говорится в тексте.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ текста – это то главное, о чём хотел сказать читателю автор.

НАЧАЛО текста как бы готовит читателя к чтению. В основной части говорится о том главном, о чём хотел сказать автор. Концовка завершает текст. Каждая часть текста пишется с красной строки.

ЧАСТИ ТЕКСТА

1. Вступление (начало, завязка, зачин).

2. Основная (главная) часть.

3. Заключение (окончание, концовка, развязка).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Слова в предложении связаны между собой по смыслу. В каждом предложении есть важное по смыслу слово, которое выражает главную мысль предложения.

Если в предложении спокойно сообщается о чём-либо, то в конце предложения ставится точка ( . ). Быстро пролетело лето.

Если предложение содержит вопрос, то в конце предложения ставится вопросительный знак ( ? ). Кто пишет книги для детей?

Если предложение произносится с сильным чувством (с радостью, огорчением, призывом), то в конце предложения ставится восклицательный знак ( ! ).

Не ломайте ветки деревьев и кустарников!

Когда слова объединяются в предложение, каждое из них становится одним из членов предложения. У каждого члена предложения своё назначение.

Главные члены предложения составляют основу предложения. В ней заключается главный смысл предложения.

Слова, которые не составляют основу предложения — это второстепенные члены предложения, они поясняют главные члены предложения, уточняют их.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ – главный член предложения, который обозначает предмет речи (то, о чем говорится в предложении) отвечает на вопросы КТО? ЧТО? Подлежащее в предложении подчёркивается одной чертой.

Птицы летят. Ветер дует.

СКАЗУЕМОЕ — главный член предложения, обозначает то, что говорится о предмете речи (о подлежащем), отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛ? и др. Сказуемое в предложении подчёркивается двумя чертами.

Дети играют. Дождь льёт.

Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения. Они составляют грамматическую основу предложения.

Предложения бывают распространённые и нераспространённые.

НЕРАСПРОСТРАНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ состоит только из главных членов предложения.

РАСПРОСТРАНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ состоит из главных и второстепенных членов.

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ слова — это тот смысл, который содержит в себе слово. Лексическое значение слова берёза – лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями.

Слова, у которых имеется только одно лексическое значение, называются однозначными (берёза, ландыш).

Слова, имеющие несколько лексических значений, называются многозначными (звезда, язык, кисть).

ПРЯМОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА — это его основное лексическое значение

Слова, близкие или полностью совпадающие по значению, называются синонимами: родник и ключ, храбрый и смелый, работать и трудиться.

Слова, противоположные по значению, называются антонимами: большой – маленький, плакать – смеяться, день – ночь.

ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА

слова . Они близки по смыслу, имеют общую (одинаковую) часть, в которой заключено общее лексическое значение всех родственных слов.

Общая часть родственных слов называется корнем, поэтому родственные слова называются однокоренными.

Корень слова – это самая главная часть в слове. В ней заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов.

Лес – лесок, лесной, лесник.

Ударение — это выделение голосом одного из слогов в слове. Ударный слог отличается от безударного тем, что он всегда тянется дольше, произносится громче, сильнее: краса́вица. Ударение в словах русского языка свободное. Оно может находиться на любом слоге слова.

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА СЛОВ.

— Слова переносятся по слогам, например: кро-вать.

— Если в словах есть Ь или Ъ, то они остаются на строчке, например: паль-чик, подъ-езд, ко-лье.

— Если в словах есть Й, то при переносе она не отделяется от гласной, например: шай-ба, лей-ка, лей-ся.

— В словах с удвоенными согласными одна буква остаётся на строке, другая переносится, например: касс-са, ван-на.

— Нельзя переносить одну букву и слова с одной гласной, например: ест, пол, лаю, якорь.

— Не нарушать границу между приставкой и корнем, например: при-сказка, над-пись.

Алфавит – это буквы русского языка, расположенные в определённом порядке. Каждая буква имеет своё место, своё начертание и своё название.

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Отличия гласного звука от согласного:

— Гласный звук состоит только из голоса;

— При произнесении гласного звука воздух проходит через рот свободно, без преград;

— Гласный звук образует слог.

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне

ПРОВЕРЯЕМОЕ СЛОВО – это слово, в котором проверяется написание буквы, обозначающей безударный гласный звук: ковёр, стрела ́ , письмо ́ .

ПРОВЕРОЧНОЕ СЛОВО – это слово, в котором проверяемая буква обозначает ударный гласный звук: ко ́ врик, стре ́ лы, стре ́ лка, пи ́ сьма.

Чтобы подобрать проверочное слово для обозначения буквой безударного гласного звука в корне, надо:

А) или изменить форму слова (моря ʹ – мо ́ ре, у мо ́ ря);

Б) или подобрать однокоренное слово (трава ́ – тра ́ вка, зелёный — зе ́ лень)

так, чтобы безударный гласный звук в корне стал ударным.

В проверочном и проверяемом словах гласные в ударном и безударном слогах корня пишутся одинаково.

Если под ударением в корне слова пишется буква ё, то без ударения в формах этого же слова и в однокоренных словах пишется буква е: слёзы – слеза ́ , пчёлка – пчела ́ .

В русском языке есть слова, в которых написание буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне, проверить нельзя. Правописание таких слов надо либо запоминать, либо проверять по орфографическому словарю. Такие слова называются словарными.

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Отличия согласного звука от гласного:

Согласный звук состоит из голоса и шума или только из шума;

При произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду (язык, губы, зубы);

Согласный звук образует слог только вместе с гласным.

Удвоенные согласные в слове – это орфограмма.

Написание удвоенных согласных в слове необходимо проверять по орфографическому словарю.

МЯГКИЙ ЗНАК

Мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами е, ё, ю, я, и и буквой ь (мягкий знак).

Твёрдость согласных звуков обозначается на письме буквами а, о, у, ы, э.

Буква мягкий знак (ь) звука не обозначает, а лишь указывает на мягкость предшествующего согласного звука. Мягкость согласного звука на конце и в середине слова перед другими согласными обозначается мягким знаком.

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч – это орфограммы. Они пишутся без ь (мягкого знака): точка, речной, почта, помощник, птенчик, женщина.

Гласные в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу – это орфограммы.

Диалог – это речь (разговор) двух или нескольких лиц.

Монолог – речь одного лица, обращённая к слушателям или к самому себе.

Текст – это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений. Предложения в тексте объединены общей темой и связаны друг с другом по смыслу.

Текст можно озаглавить.

Тема текста – это то, о ком или о чём говорится в тексте.

Главная мысль текста – это то главное, о чём хотел сказать читателю автор.

Начало текста как бы готовит читателя к чтению.

В основной части говорится о том главном, о чём хотел сказать автор.

Концовка завершает текст.

Каждая часть текста пишется с красной строки.

Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль.

Если в предложении спокойно сообщается о чём-либо, то в конце предложения ставится точка (.).

Если предложение содержит вопрос, то в конце предложения ставится вопросительный знак (?).

Если предложение произносится с сильным чувством (с радостью, огорчением, призывом), то в конце предложения ставится восклицательный знак (!).

Слова в предложении связаны между собой по смыслу.

В каждом предложении есть важное по смыслу слово, которое выражает главную мысль предложения.

Когда слова объединяются в предложение, каждое из них становится одним из членов предложения. У каждого члена предложения своё значение.

В предложении всегда есть главные члены. Они составляют основу предложения. В ней заключается главный смысл предложения.

Слова, которые не составляют основу предложения, являются второстепенными членами. Второстепенные члены поясняют главные члены предложения, уточняют их.

Главный член предложения, который обозначает, о ком или о чём говорится в предложении, называется подлежащим.

Подлежащее отвечает на вопрос кто? или что?

Подлежащее в предложении подчёркивается одной чертой.

Птицы летят. Ветер дует.

Главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем, называется сказуемым. Сказуемое отвечает на вопросы что делает? что делают? что делал? что сделал? что сделает? что сделают? и др.

Сказуемое в предложении подчёркивается двумя чертами.

Дети играют. Дождь льёт.

Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения. Они составляют грамматическую основу предложения.

Предложения бывают распространённые и нераспространённые.

Нераспространённое предложение состоит только из главных членов.

Распространённое предложение состоит из главных и второстепенных членов.

В нераспространённом предложении подлежащее может стоять как перед сказуемым, так и после него.

То, что обозначает слово, является его лексическим значением.

Лексическое значение слова берёза – лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями.

Слова

имеют

Одно Два и более

лексическое значение: лексических значений

берёза, ландыш звезда, язык, `иглы

В языке есть слова, которые произносятся по-разному, а по смыслу одинаковые или очень близкие: родник и ключ, храбрый и смелый, работать и трудиться.

Такие слова называются синонимами.

В языке есть слова, противоположные по значению: большой –

маленький, плакать – смеяться, день – ночь.

Такие слова называются антонимами.

слова. Они близки по смыслу, имеют общую (одинаковую) часть, в которой заключено общее лексическое значение всех родственных слов.

Общая часть родственных слов называется корнем, поэтому

родственные слова называются однокоренными.

Корень слова – это самая главная часть в слове. В ней заключено

общее лексическое значение всех однокоренных слов.

Корень в однокоренных словах чаще всего пишется одинаково.

Ударение – это выделение голосом одного из слогов в слове.

Ударный слог отличается от безударного тем, что он всегда тянется

дольше, произносится громче, сильнее. Знак ударения в слове ставится над буквой, которая обозначает ударный гласный звук.

Ударение в словах русского языка свободное. Оно может находиться

на любом слоге слова.

Когда мы говорим, то произносим звуки. Звуки мы произносим

и слышим. Звуки речи обозначаются на письме буквами. Буквы – это знаки письма. Буквы мы видим, пишем, читаем, называем.

Каждый звук в произносимом слове и каждая буква в

написанном слове имеют своё место. И если вы замените один звук (букву) в слове на другой, то может измениться лексическое значение слова или слова не получится: дом – ком – сом, дым – дом, кот – крот.

Алфавит – это буквы русского языка, расположенные в определенном порядке. Каждая буква имеет своё место, своё начертание и своё название.

Отличия гласного звука от согласного:

Гласный звук состоит только из голоса;

При произнесении гласного звука воздух проходит через рот свободно, без преград;

Гласный звук образует слог.

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне

Проверяемое слово – это слово, в котором проверяется написание буквы, обозначающей безударный гласный звук: ковёр, стрела, письмо.

Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква обозначает ударный гласный звук.

Чтобы подобрать проверочное слово для обозначения буквой безударного гласного звука в корне, надо:

А) или изменить форму слова (моря – море, у моря);

Б) или подобрать однокоренное слово (трава – травка, зелёный — зелень)

так, чтобы безударный гласный звук в корне стал ударным.

В проверочном и проверяемом словах гласные в ударном и безударном слогах корня пишутся одинаково.

Если под ударением в корне слова пишется буква ё, то без ударения в формах этого же слова и в однокоренных словах пишется буква е: слёзы – слеза, пчёлка – пчела.

В русском языке есть слова, в которых написание буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне, проверить нельзя. Правописание таких слов надо либо запоминать, либо проверять по орфографическому словарю. Такие слова называются словарными.

Отличия согласного звука от гласного:

Согласный звук состоит из голоса и шума или только из шума;

При произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду (язык, губы, зубы);

Согласный звук образует слог только вместе с гласным.

Удвоенные согласные в слове – это орфограмма.

Написание удвоенных согласных в слове необходимо проверять по орфографическому словарю.

Мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами е, ё, ю, я, и и буквой ь ( мягкий знак).

Твёрдость согласных звуков обозначается на письме буквами а, о, у, ы, э.

Буква мягкий знак (ь) звука не обозначает, а лишь указывает на мягкость предшествующего согласного звука.

Мягкость согласного звука на конце и в середине слова перед другими согласными обозначается мягким знаком.

2 ЧАСТЬ УЧЕБНИКА

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч – это орфограммы. Они пишутся без ь (мягкого знака): точка, речной, почта, помощник, птенчик, женщина.

Гласные в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу – это орфограммы.

Вспомните, как они пишутся:

жи-ши пишется с буквой и;

ча-ша – с буквой а;

чу-щу – с буквой у.

Согласные звуки

Звонкие согласные

Глухие согласные

Некоторые звонкие и глухие согласные звуки образуют пары, поэтому их называют парными по глухости-звонкости.

Написание буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед глухим согласным, надо проверять:

(дубо́к) дубки ́ (луга́) луг

(стрижи) стриж (снежный) снежинки

В одинаковой части (в корне) одного и того же слова парный по глухости-звонкости согласный звук обозначается одной и той же буквой:

(много) берёз, берёза, берёзка.

Проверяемое слово – это слово, в котором проверяется написание буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или в корне перед другим парным: ястреб, грибки, серп, скрипка, ветвь, дорожка, союз, скользкий, морж, просьба.

Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква находится перед гласным звуком или непарным звонким согласным звуком [н]: ястребы, грибок, серпик, скрипочка, ветви, дорожный, союзы, скользить, моржи, просить.

Чтобы правильно обозначить буквой парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед согласным, надо:

или изменить слово: глаз-глаза, островки-островок, дубки-дубок,

или подобрать однокоренное (родственное) слово так, чтобы парный согласный звук в корне оказался перед гласным звуком или непарным звонким звуком [н]: сказка-сказочка, сказочный, холод-холодок, холодный.

Буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед другим парным согласным, — это орфограмма: морж, ложка, суп, загадка, поезд.

Разделительный мягкий знак (ь) пишется в корне после букв, обозначающих согласные звуки, пред буквами е, ё, ю, я, и.

В этом случае буквы е, ё, ю, я, и обозначают два звука – согласный звук [й’] и последующий гласный звук:

Семья – семь[й’а́], колье – коль[й’э́],

Ружьё – ружь[й’о́], вьюнок – вь[й’у]но́к,

Соловьи – соловь[й’и́], судья – судь[й’а́].

Разделительный мягкий знак (ь) – это орфограмма: платье, эскадрилья, воробьи, чутьё, льют.

Разделительный мягкий знак (ь), как и мягкий знак – показатель мягкости согласного, при переносе слова не отделяется от буквы, которая стоит перед ним: вью-нок, пе-рья.

В русском языке слова объединяются в группы, которые называются частями речи. Каждая часть речи что-либо называет (обозначает): или предмет, или признак предмета, или действие предмета. У каждой части речи есть своё название: имя существительное, имя прилагательное, глагол и др.

Слова-названия

предметов признаков действий

кто? какой? что делает?

что? какая? что сделает?

какое? что делают?

какие? что сделают?

Имя существи- Имя прилага- Глагол

Тельное тельное

прил. сущ. гл. прил. сущ.

Ранняя гроза предвещает дождливое лето.

(какая?) (что?) (что делает?) (какое?) (что?)

Слова, которые обозначают предметы и отвечают на вопрос кто? или что?, называются именами существительными. Слова солнце, кот, девочка, земляника, осина, заяц – это имена существительные.

Вопрос кто? мы задаём к именам существительным, которые обозначают живых существ (людей и животных): (кто?) ученик, петух. Такие имена существительные называются одушевлёнными.

Вопрос что? мы задаём к именам существительным, которые не обозначают людей и животных: (что?) пенал, сахар, картина. Такие имена существительные называются неодушевлёнными.

Имена, отчества, фамилии людей – это собственные имена существительные, например: Саша, Дмитрий, Иванов, Петров, Анатолий Николаевич.

Имена собственные пишутся с заглавной (большой) буквы.

Все остальные (несобственные) имена существительные – это нарицательные имена существительные. Они называ́ют (нарица́ют) любой предмет, явление, свойство из множества им подобных: город, петух, иней, доброта.

Нарицательные имена существительные пишутся со строчной (маленькой) буквы.

Заглавная буква в именах собственных – это орфограмма: Ольга Петровна Соколова.

Названия сказок, рассказов, картин, спектаклей – это собственные имена существительные.

Первое слово и имена собственные в этих названиях пишутся с заглавной буквы, а название заключается в кавычки:

Клички животных – это собственные имена существительные, а названия животных – нарицательные имена существительные: пёс Жук, конь Гордый, коза Милка.

Названия государств, городов, деревень, улиц, рек, озёр, морей – это собственные имена существительные: город Пенза, посёлок Рассвет, река Урал, озеро Ильмень, гора Казбек.

Имя существительное может употребляться в единственном или во множественном числе.

Имена существительные в единственном числе обозначают один предмет: книга, ива. Имена существительные во множественном числе обозначают два или несколько предметов: книги, ивы.

Имена существительные изменяются по числам:

книга – книги,

машина – машины,

письмо – письма.

При изменении числа имени существительного меняется его форма.