По разным данным, составителями считают нескольких дьяков. Вероятнее всего, над оригиналом работали служители церкви Феодор Курицын, Василий Долматов, Василий Жук и боярин Иван Юрьевич Патрикеев.

Причины принятия и источники

Во времена правления Ивана III феодальная раздробленность постепенно начала сменяться политическим объединением. Усилиями князя и поддерживающих его бояр было создано централизованное государство с главным городом — Москвой. Назрела необходимость принятия документа, который регулировал бы отношения между властью и всеми слоями населения. Основные причины принятия Судебника:

- усиление руководящей роли Ивана III;

- появление управленческого аппарата;

- возросшее влияние бояр.

Пока была сильна феодальная раздробленность, работали локальные законодательные акты, причём каждое княжество разрабатывало их самостоятельно.

За основу законотворцы брали постулаты, изложенные в Русской Правде, редактируя их под свои потребности и особенности конкретного княжества. Нередко положения дополнялись новыми статьями.

Без единого документа было сложно вершить правосудие, так как законы в отдельных феодальных поместьях не выдерживали сравнения, а иногда даже вступали в противоречие между собой. Русское государство нуждалось в единой нормативно-правовой базе, которой и стал Судебник.

При его составлении дьяки использовали в качестве основы следующие документы:

- Решения судей по отдельным рассмотренным делам.

- Судные грамоты, например, Псковскую, Новгородскую. Это документы, регулировавшие отдельные отрасли права и определявшие порядок судопроизводства.

- Уставные грамоты. Каждая из них содержала положения, регулирующие отдельные вопросы. Так, Двинская уставная грамота включала несколько разделов: о подсудности и торговых пошлинах, о суде и судебных сборах, об уголовно наказуемых деяниях.

- Русская правда. Составители использовали несколько редакций, включая самые поздние.

Особенности и содержание

Согласно общей характеристике, Судебник 1497 года представлял собой казуальную основу права. Положения в нём не были систематизированы. При создании этого нормативного акта служители руководствовались прецедентами, то есть отдельными случаями и решениями, вынесенными судами. Однако значение документа сложно переоценить.

Судебник чётко определял, какой класс господствующий, а также чьи интересы должны быть на первом месте. Первые признаки систематизации прослеживались, но не были достаточно выражены.

В документе содержались нормы следующих отраслей права:

- уголовное;

- гражданское (включая обязательственное, семейное и наследственное);

- материальное;

- процессуальное.

Важно, что текст определял порядок издания отдельных актов, например, княжеских указов. Историки отмечают слабую юридическую технику и указывают на то, что отдельные отрасли права представлены кратко. Однако связь между существующими правилами и приёмами, использованными при написании положений, выше, чем в предшествующих законодательных актах такого масштаба.

Документ можно разделить на 4 смысловые части. Первая устанавливает уголовно-правовые нормы, то есть порядок отношений в обществе. Этому посвящены статьи с 1-й по 36-ю. Вторая часть, включающая ст. 37−45, охватывает деятельность судов в местностях и организацию судопроизводства. В третьей (ст. 46−66) содержатся положения, регулирующие переход крепостных крестьян между хозяевами, куплю-продажу имущества, договор найма и прочие бытовые вопросы.

Четвёртая часть представляет собой дополнительные статьи 67 и 68, разъясняющие вопросы, не нашедшие отражения в остальных разделах.

Нюансы судебного процесса

Большая часть документа посвящена процессуальным нормам.

Составители исходили из того, что отношения между людьми в немалой степени подчиняются традициям и обычаям, выступающим в качестве основных регуляторов, а порядок проведения судебных заседаний требует более пристального внимания.

Согласно Судебнику, в процессе должны были участвовать 3 стороны:

- суд, выполняющий функцию арбитра;

- обвинение, доказывающее виновность подсудимого;

- защита, задача которой — найти смягчающие обстоятельства или доказать, что подзащитный невиновен.

При рассмотрении дел соблюдался принцип состязательности сторон. Однако наметились предпосылки для того, что судебные процессы вскоре должны были стать инквизиционными. По-другому их называют розыскными. Когда дела рассматриваются по такому принципу, у обвиняемого фактически нет права, он считается виновным априори, и задача суда сводится к тому, чтобы назначить соразмерное наказание.

В инквизиционных процессах функцию судьи, защиты и обвинения выполняет одно лицо. Ход процесса протоколируется. Судебные заседатели — великокняжеский наместник и представители местной аристократии.

Стадии, типичные для процесса:

- Определение ответчика и истца.

- Изложение дела и прения сторон.

- Принятие решения и его запись в «грамоту» с выдачей документа истцу и ответчику.

Уголовное право

В Судебнике 1497 года определение преступления отличалось от того, что давалось в Русской правде. Если раньше преступником считался тот, кто нанёс «обиду», то новый документ ввёл принципиально иное понятие — «лихое дело». К этой категории относились деяния, совершённые одним лицом или группой, направленные против установленного порядка, то есть нарушающие волю государя. Примеры, что могло быть причислено к «лихим делам»:

- «ябедничество»;

- «душегубство»;

- «татьба»;

- «разбой».

Все преступления делились на несколько видов: имущественные, против личности, суда и государства. К последним относились действия, причиняющие ущерб правопорядку. Это крамола, отказ от правосудия, произвол чиновников, ябедничество, ложные доносы и многое другое. Вторая категория — деяния, направленные против личности: убийство, похищение, оскорбление, причинение телесных повреждений.

Следующий вид — имущественные преступления, например:

- конокрадство;

- поджог;

- воровство («татьба»);

- разбой;

- грабёж.

В отдельный раздел выделялись преступления, направленные против суда и системы судопроизводства. Также была разработана система наказаний. Самым лёгким был денежный штраф.

Примечательно, что в Судебнике это наказание не упоминалось, а в действительности его применяли довольно часто. В основном штрафы налагали на тех, кто нанёс другому оскорбление или «бесчестье».

Самое тяжкое наказание — смертная казнь. Она предусматривалась за кражу коней и государственную измену. Ещё один вид — телесные наказания, например, битьё кнутом или членовредительство. Виновных секли на площади, чтобы устрашить остальных. Под членовредительством понималось отрезание языка, ушей или выжигание клейма, причём этот вид наказания не получил распространения.

Гражданские правоотношения

Гражданскому праву в Судебнике 1497 г. была отведена значительная часть. Документ ввёл понятие права собственности, однако он не регламентировал и не раскрыл всех нюансов. В качестве имущества, принадлежащего подданным, упоминается земля. Её выдавали за отличную службу. Также говорится о других видах собственности, но не раскрывается, каковы юридические последствия, наступающие при совершении сделок, и не устанавливается порядок купли-продажи и передачи во временное пользование. Особым видом владения землями признаётся поместье.

С Судебника началось официальное закрепощение крестьян. Это явление называют вторым изданием крепостничества. Отныне крестьяне могли переходить от одного феодала к другому только в Юрьев день, который отмечался 26 ноября. Дата была выбрана неслучайно: в конце ноября завершались полевые работы, а новый сельскохозяйственный цикл в это время ещё не начинался.

На практике у крестьян было 2 недели на то, чтобы поменять хозяина. Период начинался за 7 дней до Юрьева дня и продолжался столько же дней после. Впоследствии крестьяне утратили возможность уходить к другим феодалам. Это право было отменено, когда власть ввела «заповедные лета». Временный запрет плавно перетек в постоянный: в 1590 г. разработано законодательство, согласно которому крепостным крестьянамзапретили покидать своих феодалов. Отмену «Юрьева дня» подтвердило Соборное уложение, изданное в 1649 г.

Важным достижением было то, что документ чётко определял порядок наследования. После смерти главы семейства имущество переходило к старшему сыну. Если его не было, владелицей становилась дочь. В случае её отсутствия в права наследования вступали остальные родственники, также согласно порядку. Составители Судебника предприняли попытку ограничить юрисдикцию церковного суда.

Отныне круг лиц, на которых она распространялась, ограничивался следующими категориями:

- священники;

- монахи;

- монахини;

- дьяконы;

- вдовы (только те, что «питаются от Церкви Божией»).

Вводились новые правила, согласно которым человек мог стать холопом. Так, обращению в холопство подлежали выходившие замуж или женившиеся на рабе, а также добровольно принявшие несвободу.

Ключники и тиуны, проживающие в городах, от холопства освобождались. Также Судебник вводил целый штат судебных работников — «недельщиков».

Правила судопроизводства

Согласно новым правилам, при совершении преступления судья имел право произвести розыск в местности, где предположительно мог скрываться подозреваемый. Вводилось понятие официального обыска. Кроме того, судьи получили право допрашивать всех жителей области, чтобы найти среди них свидетелей.

Суды разделились на 2 категории: вышестоящие и нижестоящие. В первую вошёл суд Боярской думы и государя, во вторую — остальные, за исключением церковного. Историки считают, что правовое положение населения по Судебнику 1497 г. значительно изменилось. Он стал первым документом, в котором право было разделено по отраслям. Это позволяло быстро найти положение, применимое к конкретной ситуации. Издание этого документа — важное событие в истории Российского государства. С появлением Судебника усилилась центральная власть и укрепилось политическое единство.

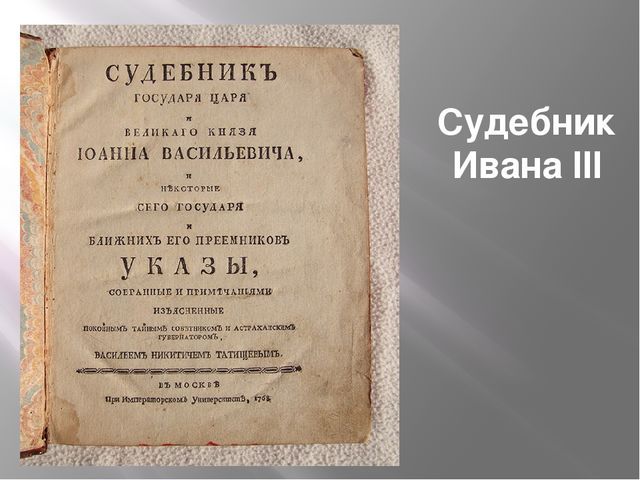

Документ выдержал несколько изданий. Каждый раз его пересматривали и дополняли. Так, издание 1768 г. включало, помимо основного текста, «Книги законные», «Указы дополнительные», примечания Татищева и «Таможенный устав».

>>

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 257.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 257.

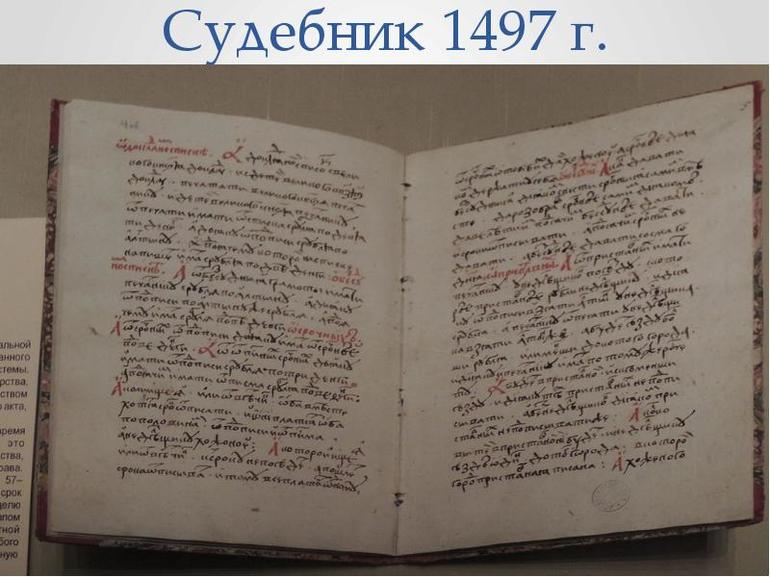

Судебник Ивана 3 был составлен в 1497 году и стал первым сводом законов единого Русского государства, которое на тот момент называлось Великое княжество Московское. Он относится к памятникам русского права периода правления последних Рюриковичей. Судебник Ивана 3 действовал до 1550 года.

Особенности создания

Если дата составления свода законов вопросов не вызывает, то авторство до сих пор остается предметом споров. Долгое время историки считали, что Судебник был составлен дьяком Владимиром Гусевым.

Во второй половине XX века академик Лев Черепнин предположил, что в оригинале Судебника речь шла о казни Гусева, а составителем свода законов стал престарелый князь Иван Патрикеев, который вскоре умер в возрасте 80 лет. Ему помогали дьяки:

- Василий Долматов.

- Василий Жук.

- Федор Курицын.

Составление Судебника происходило в годы создания централизованного государства. Причиной принятия документа можно считать усиление власти великого князя Ивана III, рост влияния боярства и формирование аппарата для управления молодым государством. Дело в том, что в период феодальной раздробленности каждое княжество имело свои законы. Законодательство княжеств в XIV-XV веках основывалось на Русской Правде.

В конце XV века не в каждом европейском государстве существовал такой единый свод законов. Возможно, идея его создания пришла из Османской империи. Источниками для Судебника стали: позднейшие редакции русской правды, Уставные грамоты, Судные грамоты и Судебные решения.

Содержание Судебника

Свод законов состоял из 68 статей. Первые 36 касались деятельности центрального суда. Статьи с 37 по 45 регламентировали организацию и деятельность местных судов. Вопросов гражданского права и гражданского процесса касались статьи с 46 по 66. Их основные положения определяли порядок наследования или, например, Юрьев день, то есть переход крестьян от одного помещика к другому. Дополнительных статей было только две, 67 и 68.

Наказания, согласно Судебнику, могли быть в виде смертной казни, а также штрафов и битья кнутом. Свод законов регулировал правила обращения в холопство, а также виды различных договоров, например, наследования и займа.

Что мы узнали?

Кратко о Судебнике Ивана III следует знать, чтобы понимать историю русского права в Средине Века. Значение Судебника в том, что он способствовал усилению центральной власти.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Шамиль Хасаев

5/5

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 257.

А какая ваша оценка?

Е.А. Моргунова

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СУДЕБНИКА 1497 ГОДА

1497 год ознаменовался в истории царствования Ивана III Васильевича изданием Судебника, являвшегося результатом кодификации законодательства. Судебник 1497 года обобщил многие предыдущие правовые нормы и вместе с тем отразил новые явления в общественной жизни Руси Х1У-ХУ вв.

Судебнику 1497 года не посчастливилось в русской исторической науке. Несмотря на то, что этот правовой документ представляет собой первый опыт Московской кодификации и отражает очень интересную эпоху — начало падения феодального строя и зарождение торгового капитализма, однако ему посвящено мало сколько-нибудь крупных исследований. Судебник 1497 года как-то вообще потерял свою самостоятельность, свою индивидуальность; он стал считаться частью вообще «Судебников», каким-то придатком более обширного, более изученного и более позднего по своему происхождению Царского Судебника. И в общих обзорах, и в учебниках, и даже в работах, посвященных истории отдельных правовых институтов, вопрос о Судебнике едва затрагивается.

Нет единого мнения ни о его происхождении, ни об источниках, ни в оценке его значения в жизни русского государства.

Среди исследователей Судебника существует мнение, что его создание было поручено дьяку Владимиру Гусеву. Однако нет данных для освещения наиболее интересных моментов истории составления Судебника, в частности, нет подробных сведений о личности первого Московского юриста — Гусева; нельзя со всей определенностью установить, единолично ли ему было поручено составление проекта или же особой комиссии, работавшей под его руководством, был ли выработан особый план кодификационной и законодательной работы и, следовательно, был ли дан особый наказ, и как проходило обсуждение проекта. На все эти вопросы можно дать только предположительные ответы.

В летописях под тем же годом, в котором рассказывается о составлении Судебника рассказывается о казни Гусева с «товарищами» за крамолу, выразившуюся в поддержке княгини Софьи и ее сына Василия. Отсюда можно как будто сделать вывод, что если Гусев принимал деятельное участие в придворных интригах, то, следовательно, он занимал выдающееся положение в тогдашней Московской если не знати, то, во всяком случае, бюрократии. Вероятно, он был лидером той придворной партии, которая поддерживала Софью. Поручение ему проекта Судебника, важнейшего законодательного акта, обсуждавшегося потом в боярской думе, дает основание полагать, что он занимал должность, по-видимому, соответствующую несколько позднее установившейся должности думного дьяка.1

1 Юшков С.В. Судебник 1497. С., 1926. Т. 5. — С. 19

Что же касается вопроса о том, поручено ли было составление проекта единолично Гусеву или же целой комиссии, находившейся под его руководством, то, возможно, что, согласно Московской административной практики, поручение давалось обычно одному лицу и уже это лицо само от себя находило себе помощников и «товарищей», работавших под его руководством. Вероятно, и при составлении Судебника руководствовались данным правилом.

В том единственном свидетельстве летописи, которое говорит об издании Судебника, уделяется слишком мало места описанию этого весьма важного события в Московском государстве. Если основываться на этом известии, то можно подумать, что предпринятая правительством кодификация была самым обыденным делом, подобно пожалованию какой-либо области Устной грамоты, не требовавшей для своего составления особых подготовительных действий. Между тем Судебник содержал очень много статей, составленных заново; статьи же, взятые из старого законодательного материала, основательно переработаны в духе новых правовых принципов. Поэтому возникает целый ряд серьезных сомнений в том, что Гусев внес в составляемый им проект новый материал совершенно самостоятельно без предварительного обсуждения его в Московских правительственных кругах. Более чем вероятно, что до поручения составления проекта Гусеву вопрос об издании Судебника неоднократно обсуждался и что только после основательного обсуждения было решено, в каких формах, в каком объеме и по каким источникам должна быть произведена кодификация, а также намечены новые вопросы, требовавшие законодательного разрешения.

Единственным источником сведений о том, как проходило обсуждение и утверждение проекта Судебника, составленного Гусевым, является краткое предисловие к Судебнику: «Лета 7006 месяца септемврия уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детьми своими и с бояры о суде, как судити бояром и окольничим».3

Неопределенное указание вообще на месяц, а не какой-либо один из дней месяца, дает основание предполагать, что обсуждение проекта потребовало не одного заседания, а нескольких. Присутствие в думе детей великого князя свидетельствует об особой важности заседания, на котором обсуждался составленный Гусевым проект, затем утвержденный. Отсутствие более подробных сведений не дает возможности установить, принят ли был проект, представленный на утверждение Гусевым, целиком или же были сделаны великим князем или членами боярской думы какие-либо важные изменения, сокращения или дополнения. Из текста Судебника совершенно невозможно заметить редакционные поправки. Интерполяции материала, взятого из Устных грамот или Псковской судной грамоты, хотя устанавливаются без всяких затруднений, но неизвестно, кому они принадлежали: составителю ли проекта или внесены при обсуждении в Боярской думе. Однако повелительный, нервный тон двух последних статей (67 и 68), оторванность их от других статей, трактующих те же вопросы, дают повод предполагать о дополнительном присоединении этих двух статей к составленному Гусевым проекту. Равным образом нет никаких данных для выяснения вопроса о том, какие меры были приняты для обнародования утвержденного проекта. Неизвестно, были ли приняты какие-либо чрезвычайные меры вроде провозглашения особым манифестом или торжественным обращением к народу об утверждении нового закона или же ограничились рассылкой его в главные административные центры и судебные места. И здесь возможны только одни предположения. Так как в самом Судебнике предписываются чрезвычайные меры публикации только лишь для одного постановления, вошедшего в него, именно, о воспрещении брать посулы и лжесвидетельствовать (ст. 67: «велети прокликати по торгом на Москве и во всех городех»), то, по отношению ко всему Судебнику едва ли была принята

3 « Российское законодательство X — XX веков. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства». М., 1976. Т.2. — С. 54

эта чрезвычайная мера опубликования и, следовательно, вероятнее всего, ограничились простой рассылкой утвержденного экземпляра.

В соответствии с этим выводом надлежит решить вопрос и о моменте, с которого вступил в действие Судебник: если не было принято каких-либо чрезвычайных мер для его опубликования, а ограничились рассылкой экземпляров, то вероятнее всего, что было признано излишним установление какого-либо срока, по истечении которого Судебник вступал в силу; по-видимому, административные и судебные места должны были

4

применять его с момента получения.

Главной целью Судебника были распространение юрисдикции великого князя на территорию централизованного государства, ликвидация правовых суверенитетов отдельных земель, уделов и областей.

Судебник был утвержден в разгар политических интриг, связанных с борьбой наследников от двух браков Ивана III. В этих условиях Судебник выполнял функции общегосударственного стабилизатора. Нормы процессуального, гражданского и отчасти административного права Московской земли были систематизированы и распространены на всю территорию государства.

4 Юшков С.В. Судебник 1497. С., 1926. Т. 5. — С. 19-20.

Обновлено: 25.05.2023

Судебник Ивана 3-го — нормативно-правовой акт, который вобрал в себя все существовавшие на Руси законы, указы и нормы судопроизводства.

Судебник Ивана 3-го был создан и принят в 1497 г. и стал первой попыткой собрать все существующие нормы права и создать единый документ, который служил бы основой для работы государственных судов. Хотя Судебник был одним из самых главных документов в тот период, официально он не имел силы единого юридического документа.

История создания Судебника Ивана 3-го

Во времена правления Ивана 3-го Русь постепенно начала переход от старой политической системы к новой — феодализму. Чтобы урегулировать возникающие отношения между землевладельцами (феодалами) и крестьянами, необходимо было создать соответствующие правовые нормы. По сути, Судебник 1497 г. служил исключительно для того, чтобы закрепить права феодалов над крестьянами и урегулировать процесс наказаний за свершенные деяния. Именно поэтому Судебник до сих пор считается настоящим памятником феодализма.

Имя создателя неизвестно, однако принято считать, что авторами могли быть князь Патрикеев, дьяки Долматов, Курицын и Жук.

Причины создания Судебника Ивана 3-го

В 15-м в. Русь заканчивала процесс объединения земель и создания единого государства. Чтобы удержать страну вместе, была создана новая система отношений, приняты новые нормы права и созданы новые законы.

Смена политического строя требовала совершенно новой системы управления, которая должна была опираться на законодательство. Однако все правовые документы, которые существовали на тот момент, были либо устаревшими, либо непонятными и зачастую недоступными. В правовой сфере царил хаос, что сильно затрудняло процесс судопроизводства. Чтобы упростить процесс управления государством, был создан Cудебник, который должен был стать единым государственным сводом законов.

Основы Cудебника

Чтобы создать единый свод, необходимо было объединить все нормативно-правовые документы, существовавшие до этого. Это было сделано, и в основу Cудебника легли:

-

;

- судебные грамоты (содержали сведения о судопроизводстве в разных княжествах, а также местные нормы права);

- уставные грамоты (регулировали местное самоуправление и представляли собой свод актов от органов верховной власти);

- описания судебных процессов и решений по частным случаям.

Несмотря на старания собрать воедино все, что можно было найти, создать единую и четкую систему так и не удалось. Документы не были каталогизированы или систематизированы, они лишь были собраны вместе и кое-как распределены по отраслям права, однако четкой системы не прослеживалось, работа с Судебником была не очень удобной.

Ситуация усложнялась тем, что большую часть информации в своде законов представляли собой описания процессуального права (как грамотно вести судопроизводство), а гражданскому и уголовному праву уделялось значительно меньше внимания.

Содержание Cудебника Ивана 3-го

Документ состоял из нескольких разделов:

- нормы уголовного права;

- нормы судопроизводства для центрального суда;

- нормы судопроизводства для местных судов;

- гражданское право;

- дополнительные нормативные акты.

Уголовное право

В документе были даны определения преступлениям, выявлены их основные виды и приведены меры наказаний за те или иные правонарушения. В отличие от всех предыдущих документов преступление в Судебнике Ивана 3-го определялось не как деяние против человека и его воли, а как деяние против государства и государственного строя.

Было введено несколько разновидностей преступления: преступление против государства (крамола); преступление против личности (убийство и похищение); преступление, направленное на имущество (татьба); преступление против суда.

Наказания также делились на несколько категорий. За тяжкие преступления была положена смертная казнь, а за более легкие — различные телесные наказания, которые варьировались от простых хлестаний плетью до отрезания частей тела.

Судебник не описывал такого наказания, как денежный штраф, однако оно повсеместно использовалось.

Гражданское право

Гражданское право содержало в основном сведения о привилегиях феодалов. В Cудебнике 1497 г. впервые закреплялось право феодала на владение крестьянином (закрепощение крестьян), а также процесс выхода крестьян из-под власти хозяина в Юрьев день. По сути, крепостное право как правовое явление пошло именно от Cудебника Ивана 3-го.

Помимо этого, в документе содержались сведения о частной собственности, процессе ее продажи и сдачи внаем.

Значение Cудебника Ивана 3-го

Хотя Cудебник не давал четкой систематизации и был направлен на закрепление феодализма, он все же имел огромное значение для дальнейшего становления Руси как самостоятельного единого государства с централизованным управлением.

Судебник послужил основой для более совершенного документа — Cудебника Ивана Грозного, созданного в 16-м в. (в 1550 г.).

Судебник 1497 года (судебник Ивана 3) – нормативно-правовой акт, объединяющий и регулирующий все нормы права, существовавшего на Руси.

История создания судебника Ивана 3

Судебник был создан и принят во времена правления Ивана 3, когда на Руси начал расцветать феодализм, и является на сегодняшний день настоящим памятником феодального права, содержащим различные нормы и указы, регулирующие права феодалов над крестьянами. Точных сведений о том, кем был создан судебник нет, однако ученые склоняются к версии, что первоначальный текст был написан князем Патрикеевым и дьяками Василием Долматовым, Василием Жук, Федором Курицыным.

Причины создания Судебника

Во эпоху Ивана 3 Русь, наконец, стала единым централизованным государством, все разрозненные земли постепенно объединились вокруг Москвы и впали в зависимость от нее. Вместе с этим, пришла новая система управления землями – феодализм. Князья получали взамен огромных княжеств более мелкие угодья с подвластными им крестьянами. Также росла власть боярства.

Новое государство требовало централизованного управления, которое было невозможно без единого свода законов. Чтобы решить эту проблему было принято решение создать Судебник.

Основа судебника

По сути, этот документ объединял в себе все нормативно-правовые акты, существовавшие до этого на Руси и систематизировал их. В основу Судебника легли следующие документы:

- Русская Правда, включая все переиздания;

- Судебные грамоты. Грамоты содержали сведения о судопроизводстве в тех или иных княжествах (Новгородская грамота, Псковская);

- Уставные грамоты. Грамоты представляли собой нормативно-правовые документы, издаваемые органами верховной власти и касающиеся вопросов местного самоуправления;

- Судебные решения по разным вопросам.

Несмотря на то, что все правовые документы были собраны вместе и даже некоторым образом систематизированы, Судебник все равно представлял собой довольно хаотичное собрание разных указов и норм. Нормы права в нем излагались без четкой системы, каждый отдельный случай рассматривался в частности, а обобщенных законов не было. Кроме того, основная суть судебника – определить привилегии феодалов, а не создать четкую систему права.

Большую часть содержания составляли акты процессуального права (розыск, ведение судебного процесса), гражданскому и уголовному праву отводилось гораздо меньшее внимание.

Содержание судебника

Судебник был разбит на несколько частей:

- Нормы уголовного права и деятельность центрального суда;

- Деятельность местных судов;

- Гражданское право;

- Дополнительные акты и нормы

Уголовное право

- Крамола. Преступление против государства (заговор, мятеж и т.д.);

- Убийство и похищение. Преступление против личности;

- Татьба. Имущественное преступление (кража, разбой и т.д.);

- Преступление против суда.

Были также определены разные виды наказаний:

- Смертная казнь. Наказание за государственную измену и конокрадство;

- Телесные наказания (сюда относились не только стегания розгами, но и урезание языка и т.д.).

Кроме того, широкое распространение нашли денежные штрафы, которые не были прописаны в судебнике, однако довольно часто использовались.

Гражданское право

Что касается гражданского права, то тут все было не так четко. Утверждался принцип частной собственности, однако подробной регламентации на этот счет не было.

Наиболее заметным в этой части судебника можно считать юридическое подтверждение закрепощения крестьян. Согласно закону, крестьянин теперь мог уйти от своего хозяина лишь в определенный срок (Юрьев день), также феодалы обладали возможностью передавать крестьян и продавать.

В судебнике также содержались нормы, регулирующие проживание в городе, налогообложение, а также сделки с недвижимостью (сдача в найм, покупка и продажа).

Несмотря на то, что Судебник Ивана 3 был создан для того, чтобы закрепить права феодалов, он имел большое значение для дальнейшего становления Руси как единого централизованного государства с общей системой управления.

Следующим этапом в создании единого правового документа стал судебник Ивана 4, созданный в 16 веке.

Великий князь Иван Третий в 1497 году утвердил единый для всей Руси сборник законов. В историю он вошел как Судебник Ивана 3. Новый кодекс был введен с целью юридического объединения государства. Документ излагал нормы уголовного и гражданского права, формулировал виды преступлений и систему наказаний. Судебник 1497 года четко определял взаимоотношения феодалов и земледельцев, включая право перехода крестьян к другим помещикам в Юрьев День.

История создания Судебника

Сборник законов формировался на основе правовых документов Московского княжества и других русских земель. Предварительный вариант Судебника был составлен в 1491 году. Он включал в себя местные указы, уставные и жалованные грамоты, отдельные статьи Русской Правды и Псковской Судной грамоты.

Разработчиком кодекса принято считать думного дьяка Владимира Гусева. Ряд историков полагает, что Гусев работал не один, а с боярами Семеном Ряполовским, Иваном и Василием Патрикеевыми, дьяками Курицыным, Жуком и Долматовым.

Иван Третий со своими сыновьями и Боярской думой обсуждал Судебник в течение всего сентября 1497 года. Окончательное утверждение документа произошло в конце месяца. Впервые письменное свидетельство о Судебнике зафиксировано в 1556 году в мемуарах австрийского дворянина Сигизмунда Герберштейна, бывшего послом в Московском княжестве.

Особенности и структура документа

Историки располагают единственным текстом Судебника Ивана 3, изданного в 1497 году. Рукопись обнаружили в начале 19 века, в подмосковном монастыре. Исследования показали, что документ — не подлинник, а копия, выполненная тремя разными людьми.

Статьи кодекса не были пронумерованы. Тематических рубрик по отраслям права не было. Изложение шло сплошным текстом, разделенным только красными заголовками. Всего насчитывается 36 частей, разбитых на более мелкие подпункты.

Современные историки выделяют в тексте Судебника Ивана 3 всего 68 статей. Они могут быть распределены на 5 категорий:

- уголовное право;

- гражданское право;

- организация работы центрального суда;

- функции местного суда;

- система наказаний.

Дополнительные статьи устанавливают правила проведения судебного процесса и принятия свидетельских показаний.

Структура суда по Судебнику

Высшей судебной инстанцией, согласно новому своду законов, объявлялся Боярский суд. Его полномочия возлагались на бояр, входивших в Думу и на приказных дьяков. Боярский суд ведал правонарушениями, совершенными местными судьями, дьяками и подьячими, служилыми людьми, а также самими членами Боярской Думы.

Судебные функции на периферии исполняли наместничьи суды в лице наместников и волостелей. Они проводили разбор дел и допросы через своих служащих — тиунов. Судебник закрепляет право членов местного самоуправления вести контроль над действиями наместников и волостелей. Представители горожан и крестьян должны были присутствовать во время наиболее значимых судебных процессов.

Кодекс строго запрещает судьям любого ранга брать взятки

Посула от суда не имати никому

Судебник 1497 года

Первые статьи документа устанавливают точные нормы взимания судебных пошлин. Сумма рассчитывалась в зависимости от характера преступления и его доказанности в суде.

Систематизация преступлений

Судебник Ивана 3 перечисляет различные виды правонарушений, направленных против личности и собственности, в том числе:

- убийство;

- разбой;

- воровство;

- поджог;

- клевета;

- оскорбление;

- нарушение договора займа.

Одной из задач судопроизводства 15 века было устрашение, поэтому наказанием чаще всего служила смертная казнь. Судебные расходы и возмещение убытков истцу покрывались за счет конфискации имущества ответчика.

Кража, совершенная впервые, наказывалась битьем кнута на площади и возмещением убытков. Если же вор попадался вторично или усугублял кражу убийством собственника, его предавали смертной казни.

Наиболее серьезной категорией преступлений считалась деяния, направленные против государства и церкви. Судебник 1497 года определял, что к этой группе относится убийство господина, церковная кража, крамольные слова против княжеской власти или церкви, шпионаж и сговор с врагом. Наказанием за эти правонарушения служила смертная казнь.

Отношения землевладения

Судебник Ивана Третьего отразил важнейший момент в становлении крепостного строя на Руси. Он утверждал право крестьян на переход от одного феодала к другому лишь единожды в год. Этот срок составлял неделю до и неделю после Юрьева дня — по святцам, 26 ноября.

Новое положение вводилось из-за возросшего среди феодалов спроса на рабочую силу. Освоение земель, присоединенных к Руси Иваном 3, требовало большого количества зависимых крестьян. Свободный выход противоречил интересам бояр и помещиков.

Значение Судебника

Свод законов 1497 года — один из первых в Европе общегосударственных юридических кодексов. Подобных документов в 15 веке не было в большинстве развитых стран, включая Англию и Францию. Судебник Ивана 3 закрепил правовой статус различных социальных групп Московской Руси, установил принципы классовой юстиции, чем способствовал дальнейшему утверждению феодального строя.

Большинство положений Судебника регулярно применялись на практике, но наказания часто смягчались.

Человекоубийство, если только оно не было совершено для грабежа, редко наказывалось смертной казнью

Записи Герберштейна

Судебник оставался главным источником права при Василии Третьем, Иване Грозном и Федоре Иоанновиче. Новые своды законов в дальнейшем создавались на основе Судебника 1497 года.

Конец XV века ознаменовался объединением северных и северо-восточных территорий Руси, которые стали называться Россией. Образовавшееся огромное государство нуждалось в слаженном управлении. Поэтому самые грамотные люди Руси работали над сводом законов. В 1497 году появился Судебник Ивана III. Этим документом пользовалось не одно поколение правителей.

Как создавался Судебник Ивана III?

Для того чтобы сплотить объединенное из разных лоскутков государство, необходимо было установить единые для всех правила. Именно поэтому бояре начали работать над законодательным кодексом. Главный разработчик документов – думный дьяк Владимир Гусев. Над судебником также трудились Дьяки – Жук, Курицын, Долматов. Советниками выступали бояре Иван и Василий Патрикеевы, Семен Рябополовский.

На то время существовало несколько причин для создания сводов законов. Благодаря судебнику произошло:

- Усиление власти князя, а также повышение значимости боярства в управлении государством;

- Систематизация всех имеющихся судебных решений, грамот, указов, пребывающих в разрозненном виде;

- Становление централизованного государства.

Судебник целый месяц обсуждался Иваном III, его сыновьями и боярами. В конце сентября 1497 года его утвердили. Впервые свод русских законов в письменном виде упоминается в 1556 году. О нем писал Сигизмунд фон Герберштейн, австрийский посол.

Оригинал Судебника до наших дней не сохранился. Его текст мог потеряться, если бы не удачная находка. В 1817 году в одном из подмосковных монастырей обнаружили рукопись. Это была копия Судебника, написанная тремя людьми. Через два года документ опубликовали.

Структура Судебника

Свод законов записан сплошным текстом, из-за чего его сложно изучать. Единственным выделением служат красные заголовки. Статьи не пронумерованы, тематические рубрики не предусмотрены. Историки насчитали в кодексе 36 частей, разбитых на небольшие подпункты. Статей 68, всех их можно распределить на 5 категорий:

- правила выбора наказаний;

- обязанности местного суда;

- правила функционирования центрального суда;

- гражданское право;

- уголовное право.

Были также разработаны отдельные статьи, регламентирующие рассмотрение показаний свидетелей, судебный процесс. Согласно Судебнику самым высоким судом был Великокняжеский. В качестве судьи выступал князь либо его сыновья. Он занимался сложными делами, а также рассматривал апелляции, то есть проводил пересуды.

Чуть ниже стоял Боярский суд. Его членами были приказные дьяки и входившие в Думу бояре. Боярский суд рассматривал правонарушения различных служилых людей, судей, дьяков, подьячих. А также он имел право судить и членов Боярской Думы.

На периферии роль судей исполняли волостели и наместники. Они занимались разбором дел, а допросы проводили тиуны. За действиями волостелей и наместников наблюдали члены местного самоуправления. На важных судебных процессах обязательно присутствовали представители простого народа. Что интересно, судебник строго запрещал брать судьям взятки.

Содержание Судебника Ивана III

Свод законов 1497 года был направлен на устрашение простого народа. Смертная казнь была основным наказанием. Это позволяло держать людей в ежовых рукавицах, предупреждать восстания, преступления против знати. Публичное битье кнутом – еще одно популярное наказание того времени. В основном такое унижение терпели воры.

Судебник положил начало закрепощению крестьян. Знать продолжала активно осваивать новые земли, поэтому спрос на батраков сильно возрос. С 1497 года для перехода от одного феодала к другому крестьянам выделялось всего 2 недели. 7 дней до и 7 дней после Юрьева дня (26 ноября) люди могли сменить хозяина.

Роль Судебника в истории Руси

Законодательный кодекс, с одной стороны, объединил разрозненные волости, заставив их жить по одинаковым правилам, а с другой – укрепил власть знати. Судебник узаконил права многих социальных сословий. А также он поспособствовал становлению феодального строя.

Судебник Ивана III в XVI веке не имел аналогов. Даже самые развитые европейские страны не располагали такими продуманными законами. Законодательный кодекс регулярно применялся на практике. Хотя приговоры очень часто смягчали. Как отмечает современник Судебника Герберштейн, убийство человека лишь в редких случаях наказывалось смертной казнью.

Читайте также:

- Животный мир полярного урала кратко

- Фильм александр сюжет кратко

- Кратко живут котята при коронавирусе

- Закаливание в спортивной практике кратко

- Образ желтого петербурга в романе преступление и наказание кратко

Захаров Германович Владислав

Эксперт по предмету «История России»

Задать вопрос автору статьи

Причины создания

Годы правления Ивана $III$ ($1462$ — $1505$) были ознаменованы преодолением феодальной раздробленности и образованием единого русского централизованного государства.

Усиление власти московского великого князя, рост влияния боярства, создание единого аппарата для управления централизованным государством требовали введения нового законодательства, отвечающего изменившимся условиям. В результате в $1497$ году был принят сборник основных законов Русского государства – Судебник.

Большинство историков сходятся во мнении, что разработка кодекса началась по инициативе великого князя Ивана $III$, для которого судебник стал эффективным инструментом проведения политики централизации и правого обеспечения работы государственного аппарата.

Замечание 1

Долгое время исследователи считали, что автором Судебника был казненный в декабре $1497$ года за участие в заговоре боярский сын Владимир Гусев, однако впоследствии эта версия была опровергнута.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Получить скидку 3 000 ₽

Основные источники

Сопоставление судебника с действовавшими в те времена нормами права показало, что на большинство его положений оказали влияние «Русская Правда», Новгородская и Псковская судные грамоты, Кормленые грамоты, а так же различные указы касавшиеся суда и управления. Однако $40$ статей нового Судебника не имели аналогов в известных в то время источниках права. Эти статьи либо были составлены под влиянием несохранившихся законодательных актов либо являлись нововведениями. Те нормы, которые были заимствованы, перерабатывались и дополнялись в соответствии с целями и задачами Судебника.

Замечание 2

Важнейшими источниками Судебника $1497$ г. послужили уставные, жалованные и судные грамоты, на которые опиралась юридическая практика того времени.

Особенности и структура

Правовые нормы в Судебнике $1497$ года излагались без чёткой системы, описывая каждый конкретный случай, что было свойственно и другим законодательным сводам эпохи феодализма.

«Судебник 1497 г. Установление общегосударственного законодательства» 👇

Однако в Судебнике наметилась некоторая тенденция к систематизации материала, чего не знали предшествующие сборники законов.

Норм, относящихся к процессуальному праву (т.е. ведению розыскного судебного процесса) в Судебнике $1497$ года значительно больше, чем норм материального права (гражданского, уголовного).

Судебник $1497$ года состоит из четырех основных частей: первая включает статьи, в регламентирующие деятельность центрального суда; вторая посвящена организации и деятельности судов на местах; третья – гражданскому праву; четвертая – судопроизводству в целом.

Судебный процесс

Высшей судебной инстанцией по Судебнику $1497$ года стал великокняжеский суд. Боярский суд становился высшей инстанцией для суда местного (на уровне волостелей), а также первой инстанцией – для центрального суда. Впервые законодательно закреплялось, что суд – это не только право, но и обязанность.

В первых статьях Судебника был существенно ограничен произвол судей. Это было достигнуто путем включения в боярский суд окольничих и дьяков, которые вели делопроизводство. Суд наместников должен осуществляться не только представителями местной администрации, но и при участии верхушки крестьянства и посадских людей. Были введены суровые наказания за дачу и получение взятки. Судебник $1497$ предусматривал пытки в качестве инструмента достижения истины.

Замечание 3

В Судебнике $1497$ года были заложены основы так называемого розыскного или инквизиционного процесса. Для которого характерно отсутствие прав у обвиняемого и принципа состязательности, а, процесса функции обвинителя, защитника и судьи соединялись в одном лице.

Судебный процесс состоял из трех частей: установление сторон (истца и ответчика); судоговорение; вынесение решения. Вводилось обязательное письменное ведение протокола.

Уголовное право

В отличии от «Русской Правды» преступление в Судебнике называлось не обида, а лихое дело. Под обидой теперь подразумевался нанесенный ущерб, а лихое дело было деянием, направленным против существующего строя и правопорядка.

Пример 1

Например, к преступлениям Судебник $1497$ года, относил:

- деяния против государства — крамола (то есть заговор, мятеж);

- деяния против личности — убийство, похищение человека, оскорбление делом или словом;

- имущественные преступления — кража, разбой, грабёж, поджог, конокрадство.

Гражданское право

В Судебнике $1497$ года закрепляется принцип частной собственности. Кроме того впервые употребляется термин поместье для выделения особого вида условного землевладения, получаемого за государственную службу (военную или административную).

Судебник $1497$ года закрепил начавшийся процесс закрепощения крестьян. Теперь крестьяне могли уйти от хозяина только в строго установленный срок. Переход крестьян был ограничен в Судебнике двухнедельным периодом — неделя до Юрьева дня ($26$ ноября) и неделя после. Кроме того крестьянин должен был полностью рассчитаться по денежным и натуральным обязанностям в пользу их феодала.

Замечание 4

Статья $57$ Судебника $1497$ года, установившая срок перехода крестьян на Юрьев день, по-разному оценивается историками. Некоторые из них полагают, что, закрепив срок для перехода крестьян, Судебник положил начало установлению крепостного права. Однако другие, отмечают что, статья всего лишь устанавливала единый срок крестьянского перехода, который уже существовал, но отличался в разных областях страны. Это, в свою очередь свидетельствовало о достижении политического единства страны.

Историческое значение

Историческое значение Судебника $1497$ года заключается в том, что правовые нормы Московского княжества были упорядочены и распространены на все русские земли, объединенные московскими князьями. Несмотря на то, что в большинстве статей Судебника было мало нового, а некоторые реалии политической жизни в них вообще не отразились, сделано было главное: унифицированы правовые установления, систематизировано судопроизводство в центре и на местах. Московское право стало общероссийским правом.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме