«География родного края» (географическое краеведение)

Полезные ископаемые в Саратовской области

Полезные ископаемые в Саратовской области

Вы узнаете о том, какие полезные ископаемые можно найти на территории Саратовской области.

Первые шаги человека были связаны с использованием различных видов минерального сырья. Из глины изготавливали гончарные изделия, камень использовался как строительный материал, соль употребляли в пищу, золото служило средством платежа, обрабатывалось для украшений, нефть потреблялась как топливо.

С развитием современных отраслей промышленности (атомной энергетики, электроники, биохимии и т.д.) возросло потребление минералов различного происхождения. Это относится и к Саратовской области.

Территория Саратовской области сложена в основном осадочными породами, к которым относятся пески, глина, известняк и др. Они образовались либо в результате разрушения горных пород, либо накоплением остатков живых организмов (нефть, газ, горючие сланцы, торф, уголь).

Основными полезными ископаемыми нашей области являются нефть и газ, которые в природе нередко встречаются вместе, в одном месторождении. Саратовская область относится к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Первым было открыто месторождение газа на территории области в 1906 году, в 40 км к северу от поселка Дергачи, когда бурили артезианский колодец.

Большой вклад в разработку газовых месторождений внес профессор Саратовского госуниверситета Б.А. Можаровский. С 1943 года саратовским «голубым топливом» пользуется столица нашей страны – Москва. А Саратов стал центром газовой промышленности.

В настоящее время у нас насчитывается 42 промышленных нефтегазоносных месторождения. Нефть здесь хорошего качества, легкая, малосернистая, но сами месторождения невелики. Они находятся в Красноармейском, Саратовском районах.

Попутный газ — легкий конденсатный, метановый. Главные месторождения: Соколовогорское, Сплавнухинское, Квасниковское, Розовское, Урицкое. Перспективным для разведки является Заволжье.

Горючие сланцы и торф

Горючие сланцы — это сырье для топливной, химической промышленности, промышленности строительных материалов. Из сланцев производят белковые и медицинские препараты. Главные их запасы в Заволжье: Озинское, Общесыртовское. Савельевское и Орловское месторождения. Перспективными являются Кашпир-Хвалынское и Перелюб-Благодатское месторождения.

Торф встречается по долинам рек Аткары, Медведицы, Хопра, а также по озерам. Он используется в основном в качестве удобрения.

Среди строительных материалов и горнорудного сырья имеются месторождения доломитов, известняка, глины, мела, мергеля, опоки, песка, песчаника.

Доломиты, известняки, мел и мергелькарбонатные породы накапливались в условиях засушливого, аридного климата в мелководных морских бассейнах. Геологические запасы их велики.

Доломиты и известняки используются в строительстве. Основные месторождения: Березовское, Воронцовское, Иргизское. Пугачевское.

Мергель — это смесь глинистых и известковых веществ. Вместе с мелом служит источником для производства цемента и извести в сочетании с глиной и опокой. Опока — кремнистая порода, образована из скелетов микроскопических водорослей и мельчайших животных. Ее месторождения встречаются у Саратова, у поселка Воскресенское («Змеевы горы»), у городов Хвалынска, Вольска, Базарного Карабулака. Опока находит применение в дорожном строительстве, в производстве цемента, в очистке нефтепродуктов.

Меловые залежи в области, мощность которых достигает 50 метров и более, расположены в Базарно-Карабулакском районе, в городе Вольске, по долине реки Волги на территории Правобережья, а в Заволжье — в поселке Озинки, селе Песчаный Map.

На базе этих карбонатных пород работают Вольские цементные заводы. Цемент называют строительным материалом номер один, «хлебом» строительства.

В области встречаются кирпичная, черепичная и керамзитовая глины. Глина используется в строительном деле, в литейном производстве, в бурении (из нее изготавливают глинистый раствор). Месторождения глины, так называемые «шоколадные», находятся в окрестностях Саратова. На территории Правобережья глина встречается по долинам рек Волги, Медведицы, Хопра. В Левобережье – в Энгельсском, Новоузенском, Озинском районах.

Пески и песчаники распространены по всей области. По качеству они делятся на стекольные, строительные, формовочные. Это рыхлые породы, образовавшиеся в процессе выветривания земной коры. Главные месторождения: Александровское, Алексеевское (Базарно-Карабулакского района), Хваговское, Песчанковское и др.

К химическому сырью относят фосфориты, серу, каменную, калийную соли, встречающиеся на территории Саратовской области. Фосфориты используют в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве. Основные месторождения расположены у городов Саратова, Вольска, у села Орловка, у поселков Озинки, Горный.

Сера встречается в соляных куполах Заволжья. Каменные и калинно-магнезиальные соли находятся на большой глубине. Их запасы велики. Основные месторождения относятся к Заволжью.

Минеральные воды и грязи

Источник

alice2015

alice2015

Алиса в городах

road stories

Не думала, что в песчаном карьере можно найти что-то интересное, но поездки по области развеяли мои сомнения. Во-первых, саратовские карьеры с морскими ископаемыми – рай для палеонтологов, во-вторых, во многих из них сложился свой микромир: цветные пески Алексеевского карьера, меловые стены и озеро на дне вольского и нерукотворный сад камней в одном из карьеров у села Докторовка.

Судя по всему, песок здесь не добывают уже давно, и окрестная природа отвоёвывает эту территорию: большая песочница заросла травой и деревьями, а склоны карьера изрыты норами сурков.

Меховые обитатели карьера встречают на въезде резким свистом и разбегаются из-под колес. Впрочем, убегают недалеко – выглядывают из травы, греются на тёплых камнях.

Весной здесь кипит жизнь: в траве шуршат ящерицы, с камня на камень перелетают пестрые птички.

Причудливые каменные глыбы торчат из стен карьера и разбросаны по дну. Так же, как и почти на всей территории Саратовской области, здесь когда-то было море, а позже в осадочных породах образовались железистые конкреции.

Такие геологические объекты обычно вырастают вокруг органических включений. В докторовских карьерах находят и другие свидетельства жизни древних морей – раковины моллюсков, а бурые камни напоминают огромных животных или рыб, застрявших в этих песках или затерявшихся в траве.

Но в мае больше всего поражают даже не странные формы конкреций, а удивительное сочетание живого и неживого, статичного и изменчивого, грубых глыб и нежных растений.

Рыжие валуны превратились в гигантские вазы для неприхотливых растений, на ветру колышется ковыль.

На внешних склонах карьера цветут кустарники – спирея и дрок, за небольшой поляной темнеет лес.

Смотреть на цветы, камни и облака, слушать, как свистят сурки и течет время, забывать о делах и заботах – для этого даже не нужно уезжать далеко: мир песка и травы совсем рядом, в 35 км от Саратова.

Источник

Полезные ископаемые в Саратовской области

Больше про промышленность в Саратове указано здесь: Промышленность Саратова

В этой статье мы расскажем какие полезные минералы добывают в Саратовской области.

Традиционно добыча полезных ископаемых в России, считалась преимущественным лидером по наличию их в почвах и горных породах. Саратовская область не исключение и содержит в себе не мало полезных минералов которые добываются и по сей день.

Сложно представить, но доля добычи полезных ископаемых в Саратове и области занимает чуть больше 20% от всего объема добываемого в России.

Ниже мы опишем самые важные минералы которые используются в строительной, удобрительной и топливных отраслях.

Первое чем богата земля области это мел.

Мел — это чаще всего горная порода формирующаяся в качестве осадка от органических материалов. Великие запасы зафиксированы возле Вольска, города Хвалынска где находится одноименный горнолыжный курорт, села Казанлы Базарно-Карабулакского района, села Золотое Красноармейского района, у рабочего посёлка Озинки и села Меловое в Южном Общем Сырте.

Мел используется в производстве гипса, цемента, кирпича, строительства и школьных принадлежностей.

Следующий минерал зовется Известняком.

— осадочная камнеподобная горная порода смешанного глинисто-карбонатного состава: 50 — 75 % карбонат (кальцит, реже доломит).

Представляет из себя смесь глинистых и известковых веществ, залегает на склонах Лысой горы у Саратова и в других местах. Применяется в цементном производстве и строительстве.

— Осадочная порода, которая формируется из кремнистых скелетов из кремнистых микроскопических водорослей и мельчайших животных.

Залежи опоки имеются возле Саратова (в Змеевых горах и в крутых берегах Волги), а также в Общем Сырте. Применяется в цементном производстве и строительстве. Кроме того, порошок опоки употребляется в качестве сорбента для очистки керосина и других горючих жидкостей от мазута и других примесей.

Источник

Места находок (3)

Здесь встречаются (3)

Гарантируем 100% натуральность камней

Все камни проверяются штатными специалистами-геологами на натуральность и соответствие названий. Вы можете быть уверены, что покупаете именно то, что вам нужно.

При необходимости мы можем заказать геммологическую экспертизу и сертификат соответствия.

Сертификат предоставляет независимая экспертиза Научного геммологического центра при Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук.

Экспертизу проводят сотрудники Российской академии наук, аккредитованные специалисты в области геологии, геммологии, минералогии и палеонтологии.

Стоимость изготовления одного индивидуального сертификата — 950 руб. Срок изготовления сертификата — 10 дней с момента поступления предоплаты.

Посмотрите пример сертификата

Сертификат M-631198 Российской академии наук

Авторизация

Чтобы войти на сайт введите Вашу почту и пароль.

Также можете получить письмо со ссылкой для входа на сайт.

Авторизация по почте

Чтобы войти на сайт введите Вашу почту, дождитесь письма и перейдите по ссылке в письме

Или воспользуйтесь авторизацией по паролю

Сбросить пароль

Чтобы сбросить пароль введите Вашу почту, в письме будет ссылка на форму сброса пароля.

Регистрация

Сразу после регистрации вы получите накопительную скидку 3-10% на все товары

Оформим заказ по телефону

Напишите, как с вами связаться:

менеджер позвонит в ближайшее время, проконсультирует и примет заказ

Оформим заказ по телефону

Этот товар можно купить только в нашем магазине с самовывозом в Москве.

Наш менеджер позвонит Вам в ближайшее время, проконсультирует и примет заказ

Источник

«География родного края» (географическое краеведение)

Список полезных ископаемых Саратовской области

Список полезных ископаемых Саратовской области

Вы узнаете полный список полезных ископаемых Саратовской области и места, где они добываются.

Мел — осадочная горная порода белого цвета. Огромные запасы возле Вольска, Хвалынска, села Казанлы Базарно-Карабулакского района, села Золотое Красноармейского района, у посёлка Озинки и села Меловое в Южном Общем Сырте. Применяется при производстве цемента и в строительстве.

Известняки — осадочная горная порода органического происхождения. Добыча возле города Пугачёва, у села Берёзово в долине реки Большой Иргиз, южнее курорта Чапаевка в бассейне Большого Кушума и на правобережье у села Тепловка.

Мергель — осадочная камнеподобная горная порода, представляющая собой смесь глинистых и известковых веществ, залегает на склонах Лысой горы у Саратова и в других местах. Применяется в цементном производстве и строительстве.

Опока — кремнистая осадочная порода, образовавшаяся на дне моря из кремнистых скелетов микроскопических водорослей и мельчайших животных. Залежи опоки имеются возле Саратова (в Змеевых горах и в крутых берегах Волги), а также в Общем Сырте. Применяется в цементном производстве и строительстве. Кроме того, порошок опоки употребляется в качестве сорбента для очистки керосина и других горючих жидкостей от мазута и других примесей.

Песчаник — обломочная осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 мм до 2 мм (песчинок) связанных каким-либо минеральным веществом (цементом).

Пески — осадочные горные породы и продукты выветривания, применяются для строительного и дорожного дела. Крупный кварцевый песок, добываемый возле посёлка Хватовка является сырьём для Хватовского стекольного завода. Так называемые «нормальные пески», имеющие широкую известность и определяющие качество производимого цемента, распространены в Балаковском, Аркадакском районах и возле станции Привольское.

Глины — осадочные горные породы, широко распространены на территории области. На Приволжской возвышенности в Аркадакском районе и в северной части Саратовского района разрабатываются залежи жёлтой глины — охры. Служат сырьём для производства кирпича, черепицы, а также красок, в стекольной, текстильной и фарфоровой промышленности.

Фосфориты — используются для производства удобрений, добываются на правом берегу Волги возле села Синенькие и между горой Дурман и селом Трубино. В Заволжье — в районе горы Шмала около села Орловка, вблизи посёлка Горный и на склонах Перелюбского Сырта между сёлами Куцеба и Натальин Яр.

Калийные соли — встречаются в отложениях Прикаспийской впадины.

Магниевые соли — встречаются в отложениях Прикаспийской впадины и могут быть использованы в качестве удобрения.

Горючие сланцы — могут служить сырьём для получения смазочных масел и азотных удобрений, залегают в Заволжье вблизи посёлков Горный и Озинки и села Орловка, в Правобережье имеются в Хвалынском и Базарно-Карабулакском районах.

Источник

Запись обновлена: Июл 11, 2020

Золото – это благородный металл, добычей которого стали заниматься еще в древние времена. Может показаться, что этот материал сейчас не представляет никакой практичной ценности. Но даже в современном мире можно увидеть случаи жестокого кровопролития, которые напрямую связаны с этим металлом. В данной статье будет рассказываться о том, где можно найти золото и каким образом это можно сделать.

Содержание статьи:

- Немного истории

- Где следует искать золото

- Геология предполагаемого месторождения золота

- Железо – спутник золота

- Поиски золота в России

- Как правильно искать золота

- Золотодобывающая драга

- Гравитационная дифференциация

- Современные технологии добычи

- Поиск с помощью металлоискателя

Немного истории

Если вернуться во времена Древней Руси, то достоверно известно, что земель с содержанием золота на тот момент обнаружено не было, даже не смотря на то, что территории государства был достаточно обширные. Правитель Иван ІІІ был одержим целью найти благородный металл и для этого даже приглашал специалистов из далекой Италии. Но к его сожалению, был найден только небольшой золотой кусочек, которого хватило только на то, чтобы сделать небольшой крест.

Следующим искателем стал Иван Грозный. Ради золота он даже завоевал Сибирь с помощью огромной армии, но ожидаемого результата так и не добился. Та же участь настигла всех остальных правителей Древней Руси. Но переломным моментом в истории добычи золота стал приход к власти Петра І. Именно при власти этого правителя стали появляться первые предметы одежды и украшения, которые содержали золото и драгоценные камни.

Первый золотой самородок был добыт в 1945 году русским крестьянином из Урала, который строил жилье на берегу реки.

В процессе рытья ямы он нашел золотые песчинки. Крестьянин сразу показал находку своему другу, который по совместительству был мастером-серебряником. Мастер подтвердил, что самородок подлинный. На место, где были найдены песчинки, приехали специалисты и начали дальнейшие поиски. Но к общему сожалению, они уехали ни с чем. И только через два года после обнаружения месторождения было принято решение, согласно которому необходимо было продолжить поиски и вырыть шахту. Это решение оказалось более чем удачным.

На дне вырытой шахты было найдено большое количество золотых запасов, которые положили начало более масштабной добыче металла.

Где следует искать золото

Вопрос о том, как можно быстро и эффективно найти золото в земле, а также в каких местах это следует делать, волнует многих искателей. На самом деле, существует множество мест, где присутствуют золотые частицы, но содержаться они в очень маленьких количествах. Если серьезно заняться поисками крупного рудника, то удача может повернуться к вам лицом, но вероятность этого ничтожна.

Для нахождения более точного месторождения золота в природе, необходимо ориентироваться на указатели наличия этого благородного металла.

Малая часть драгметалла можно отыскать в морской воде. По словам специалистов, если отделить всю морскую воду от золотых запасов, то получится около 10 000 000 000 тонн металла. Данная цифра просто шокирует. Но на сегодняшний момент нет ни одного способа, с помощью которого можно было бы это совершить.

Геология предполагаемого месторождения золота

Для начала нужно узнать геологические нюансы разведываемой местности: тип горной породы, структура грунта, как далеко есть обширное месторождение и т.д.

Зачастую, чем ближе золотоносный пласт, тем перспективнее будет поиск, поскольку залежи простираются на многие десятки километров в определенной породе. Или при «столкновении пород», где при значительном повышении давления и температуры образуется желтый металл – найти такие места довольно легко: порода меняет цвет.

Железо – спутник золота

Черный песок (гематит и магнетит) – наиболее частый сосед золотого песка. При промывании речного грунта очень часто можно встретить черные и желтые частицы. Поэтому песок с черными, красными или оранжевыми вкраплениями – это всегда признак золота.

Именно чистый драгоценный металл можно редко встретить в природе. Чаще всего золото находят с многими примесями, от которых потом придется очищать металл. Самое распространенное место, где можно в больших количествах найти чистое золото без примесей – это кварцевые пласты.

Под воздействием природных стихий, таких как ветер или дождь, пласты поддается разрушению. В следствии этого процесса образуется цельный кусок золотого самородка. Также золотые запасы могут отлагаться по нескольким типам:

- Элювиальные отложения;

- Остаточные отложения;

- Донные отложения;

- Террасные отложения.

Остаточные отложения можно наблюдать непосредственно около самой жилы, которая подверглась физическому или химическому влиянию. Элювиальные отложения чаще всего располагаются у подножия гор.

Так выглядят кварцевые пласты.

Террасные отложения в большинстве случает отыскивают на дне реки. По истечению определенного времени, река размывает землю, в следствии чего образуется дополнительное дно. Старое дно возвышается над уровнем земли, из-за чего его называют террасой.

Террасы, которым уже несколько сотен лет, содержат очень большое количество золотых запасов. Донные отложения образуются на дне рек в виде осадков. С помощью дождей золото передвигается по руслу реки.

Разработка руды.

На сегодняшний день, процесс добывания золотых залежей мало чем отличается от добычи всех остальных металлов и руд. Сначала делается глубокая шахта, а после по ней поднимают на поверхность огромные куски руды, в которых находится то, из-за чего начались все эти поиски и раскопки. На завершающих этапах золото следует отделить от всех лишних элементов и примесей. Для этого металл перемалывают до состояния порошка.

Поиски золота в России

Точного ответа на вопрос как найти золото в России практически нет даже на сегодняшний день. Наиболее перспективными регионами для поиска является Урал, Чукотка, Магадан, а также Амур. Именно в этих местах были обнаружены самородки, вес которых составлял 16 килограмм. Подобные находки до сих пор находятся в памяти местных жителей.

Но прежде чем отправляться на поиски металла, необходимо узнать, находится ли он в том или ином месте. Всю необходимую информацию могут предоставить геологи или коренные обитатели, которые отлично ориентируются на данной территории.

Очень часто о нахождении золотых месторождений упоминают в газетах, поэтому для того, чтобы собрать как можно больше информации, следует обратиться к архивным данным.

Места промышленной добычи.

Также существуют специальные геологические фонды, которые занимаются сбором информационных сведений о добыче золота в том или ином регионе. Такие фонды могут очень помочь в продвижении поисков прибыльного рудника.

Если стали известны места, где были найдены золотые запасы, вес которых составляет 50 грамм и выше, то там можно найти самородки в несколько раз тяжелее.

Исходя из всего, что было сказано выше, следует сделать вывод, что прежде чем отправляться в какой-то конкретный регион для того, чтобы начать там поиски драгоценного металла, необходимо тщательно проверить все данные, проанализировать информацию, просмотреть все фото и видеоматериалы.

Как правильно искать золота

Поиск золота – это очень длительный процесс, который может продолжаться годами. Маловероятно, что уже в первые дни поисков копатель найдет что-то стоящее. Для того, чтобы как-то ускорить данный процесс и сделать его более продуктивным, рекомендуется изучить большое количество литературы, которая может научить правильно организовать свои поиски.

Уже было сказано, что золото находится в кварцевых пластах. Чтобы их обнаружить, необходимо обращать внимание на определенные признаки, которые характерны только для таких месторождений.

Золотодобывающая драга

По истечению многих лет технологии, по которым в древности добывали золото, не очень изменились. Все, что поменялось – это работа механизированных машин вместо человеческого труда.

Добычей золота с помощью лотков сегодня мало кто занимается, так как данный метод более не является актуальным и распространенным. Но технология сохранилась. На сегодняшний день многие пользуются огромной машиной, которая имеет большое количество лотков.

Драга – это устройство, с помощью которого промывают воду из реки. Именно эта огромная и шумная конструкция способна добыть драгметалл из речной породы. Хотя данный метод очень эффективен и выгоден, он очень негативно сказывается на окружающей среде. После использования драги речные русла остаются в плачевном состоянии. Но для того, чтобы знать, как найти, а после этого безопасно извлечь золото в реке, рекомендуется воспользоваться драгой как самым простым способом золотодобычи.

Гравитационная дифференциация

Эта технология добычи золота заключается в измельчении горной породы, которая содержит металл. После того, как данные породы были погружены на грузовики, и отвозят на специальные мельницы. Внутри этих мельниц огромные камни крошатся под давлением больших шаров, сделанных из крепкого чугуна.

После измельчения вся эта масса помещается в центрифугу, в которой земля и камни отделяется от пирита. В пирите размещаются частицы ценного метала. Очень часто блеск минерала принимают за настоящее золото.

Современные технологии добычи

На сегодняшний день технический прогресс значительно шагнул вперед. С помощью новейших технологий золото добывают даже с бедных и практически опустошенных рудников. Также создаются сбалансированные месторождения.

Для того, чтобы наладить использование кучного выщелачивания, достаточно потратить один год работы. К тому же — это очень выгодное капиталовложение. Уже через год владелец рудника сможет держать в руках целые слитки драгметалла.

Поиск с помощью металлоискателя

Есть мнение, что в уже отработанной руде не имеет смысла продолжать происки золота. Ведь для того, чтобы найти несколько грамм метала, необходимо переработать целую груду породы, а это огромный труд. Возникает вопрос: как найти золото, с максимально точным определением его расположения?

В среднем, на одну тонну земли приходится около пяти килограммов чистого золота. Если эти данные правильные, то добыча метала становится нерентабельной. Но существуют отдельные места, где накапливается довольно большое количество драгметалла. Такие места называют месторождениями. Их находят геологи, которые имеют соответствующие знания в этой сфере. В таких локальных накоплениях коэффициент золота в несколько раз превышает обычные показатели.

В месторождениях можно отыскать гнезда и столбцы. Это места, в которых металла намного больше, чем во всех остальных. Эффективность разработки можно увидеть только тогда, когда подсчитают количество драгоценного материала, относительно к тонне породы, которая была переработана. Для того, чтобы узнать, как делаются подобные подсчеты, можно изучить соответствующее видео.

Чтобы найти такие месторождения, используют металлоискатель, который широко употребляется для подобных целей. Он значительно увеличивает уровень эффективности и сокращает длительность поисковых работ. Если металлоискатель на что-то указывает, то сектор необходимо тщательно проверить и, возможно, даже взять пробу грунта и промыть породу.

Многолетняя практика доказала, что золотые самородки никогда не лежат далеко друг от друга. Если был найден один, то есть смысл искать дальше, так как поблизости должны быть еще подобные экземпляры.

Впервые металлоискателем стали пользоваться около сорока лет назад в зарубежных странах. На сегодняшний день можно увидеть приборы, которые обладают превосходной чувствительностью, которая может указать даже на маленький кусочек металла. Прибор точно показывает, как можно быстро и точно найти золото в природе.

Учеными геологами были проверены десятки приборов, которые искали установленный предмет в самых разных условиях, как на суше, так и в глубоких водоемах. Результаты тестов доказали, что металлоискатели отлично показали себя и, что ими можно проводить полномасштабные поиски.

За время исследований, которые проводились в Иркутской области, геологам удалось найти более ста самородков, общий вес которых составлял больше 1 килограмма. Чаще всего, подобные экземпляры встречаются на поверхности промышленных отвалов, а не на поверхности земли, как это обычно показывают в кинофильмах.

Существуют разные виды местности, которая обладает своеобразной перспективой для добычи, поэтому поиски следует проводить везде, где это возможно. Чтобы не ошибиться, есть более проверенный и надежный вариант. Там, где можно найти золото, ранее уже должны были проводится разработки месторождений или они длятся по сегодняшний день. Места, в которых золото никогда не добывалось, не представляют никакой перспективы или возможности для дальнейших поисков.

Важно учитывать, что до вашего прихода раскопками уже занимались. Поэтому, если даже высококлассные специалисты не смогли ничего найти, то вам вряд ли повезет больше, чем им. Но бывают и исключения.

Геологов интересуют участки, которые обладают обширными объемами. На отдаленные уголки они не обращают внимания. Поэтому, если хорошо поискать, то в тех дальних уголках можно найти небольшое количество золотых самородков.

На покупке металлоискателя лучше не экономить.

Небольшие ручьи высоко в горах – это еще одно перспективное место, где можно раздобыть металл. Легкие камушки уносит течение, а более весомые остаются и накапливаются на дне реки.

Можно ли найти золото, пользуясь обычным, любительским металлоискателем? Естественно можно, но лучше пользоваться инструментом от 30 тысяч рублей, поскольку он значительно упрощает поставленную задачу.

Кладоискатели Поволжья уверены в том, что большую часть награбленных сокровищ лихой атаман волжской вольницы Степан Разин упрятал именно в их регионе. А награбил смутьян, согласно историческим летописям, немало. Клады, которые искателям удается обнаружить в Поволжском регионе время от времени, только подтверждают их версию.

Историки, топографы и военные знают о существовании карт, изданных до 1917 года, на которых указаны места, где примерно следует искать сокровища. Но вся загвоздка состоит как раз в этой «примерности». Как следует трактовать такую фразу: «Около Капитанской горы клад схоронен»? Как точно определить именно тот квадратный метр с зарытыми сокровищами, когда пометка крестиком на карте указывает на весьма обширный по площади географический объект, — ведь раскопки такой горы могут занять десятилетия!

АНОМАЛЬНЫЕ МЕСТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ — ТУТ!

ПАМЯТНИКИ ГЕОЛОГИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

РОДНИКИ И ИСТОЧНИКИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ТУТ!

Памятники природы Саратовской области — тут!

Поэтому вся проблема поиска кладов, которые ведут как члены официальных историко-краеведческих обществ, так и частные лица, зачастую упирается именно в масштабность работ, причем это касается и поисков в архивах, и проведения раскопок непосредственно на местности.

Найти клад без картографической основы — дело нереальное. Указания на места кладов есть, например, в дореволюционных источниках. В их числе — «Историко-географический словарь Саратовской губернии: южные уезды Царицынский и Камышинский» А.Н. Минха, работы других членов Саратовской ученой архивной комиссии (СУАК) и т. д.

УТЕС СТЕПАНА РАЗИНА

Утёс Степана Разина — участок обрывистого берега Волги на границе Саратовской и Волгоградской областей.

Утёс находится в 5 километрах к югу от села Белогорское, под 50°36′ северной широты и 45°39′ восточной долготы. Берег Волгоградского водохранилища в этом районе возвышается на 35—40 метров. Верхний слой обрыва толщиной 20 метров сложен меловыми породами турона-сенона, возраст которых достигает 90 млн лет. Нижний слой образуют кварцево-глауконитовые пески сеноманского яруса возрастом 100 млн лет. Утёс разбит пополам глубоким «Невольничьим» («Тюрьминским», «Дурманным») оврагом, с юга граничит с Дурман-горой, высота которой достигает 186,2 метра. В районе утёса также известны четыре старообрядческих пещеры: «Старая I», «Старая II», «Лисья» и «Майская», продолжительностью от 600 до 800 метров (вероятно, до обвалов имелась единая система соединённых друг с другом тоннелей). Утёс является самой северной точкой природного парка «Щербаковский», на территории которого также находятся связанные с именем Степана Разина бугры «Ураков» и «Настин».

Утёс Степана Разина имеет научное историко-культурное значение, официально признан археологическим памятником природы Саратовской области.

Доподлинно известно, что район утёса был освоен уже в Бронзовом веке. Следы более поздних поселений относятся ко временам Большой Орды и народного восстания под предводительством Степана Разина. Предположительно, в военном лагере, располагавшемся на вершине утёса, жил и командовал сам легендарный атаман, лично выслеживал и грабил купеческие корабли, проплывавшие мимо по Волге, а захваченных пленников бросал в заточение в «Тюрьминский» овраг. Также существует предание, что именно в этом месте Разин утопил персидскую княжну.

Из-за того, что мятежное войско прошло вдоль Волги до Саратова, среди жителей разных прибрежных сёл утёсами (буграми) Степана Разина называли разные участки берега, от Щербаковки на юге до Нижней Банновки на севере. Это послужило причиной расхождений в путеводителях и записях путешественников. Место, очень похожее на утёс, первыми описали художники Григорий и Никанор Чернецовы в 1838 году. Через год исследователем А. Леопольдовым под названием Курган Стеньки Разина было описано другое место, находившееся немного южнее и называвшееся в народе «Раковой» горой. Небольшую заметку про бугор Стеньки Разина оставил и Тарас Шевченко, видевший его с борта корабля. В 1861 году основателями Саратовского художественного музея Николаем и Алексеем Боголюбовыми в труде «Волга от Твери до Астрахани» Бугром Степана Разина было названо место, находившееся севернее всех предыдущих описаний. Первая фотография утёса была сделана нижегородским фотографом М. Дмитриевым в 1894 году. В начале XX века в путеводителе «Спутник по реке Волге и её притокам Каме и Оке» была опубликована карта с точным указанием местоположения утёса и Дурман-горы.

Археологические экспедиции

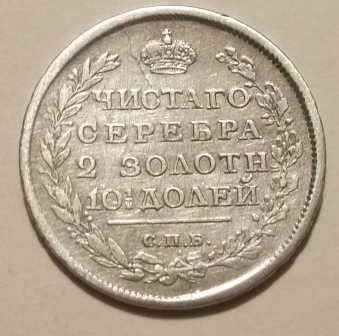

Одна из первых официальных научных экспедиций на Утёс Степана Разина была организована в 1907 году. Краеведами было исследовано городище, возникновение которого приписывалось ко временам крестьянских восстаний под предводительством Степана Разина. Обнаруженные предметы, прежде всего монета, чеканившаяся в царствование Алексея Михайловича Романова, подтвердили возраст городища. В 1960-х годах на утесе проводились археологические раскопки под руководством профессора исторического факультета Саратовского университета И. В. Синицына. Были обнаружены культурные слои эпохи Бронзового века, периода татаро-монгольского ига и новые доказательства пребывания в этих местах отрядов Степана Разина.

Легенды

Дурман-гора

При отсутствии прямых доказательств как самого пребывания Степана Разина в окрестностях утёса, так и связанных с этим событий, за прошедшие с тех времён века в народе сложились самые разные легенды о кладах, якобы зарытых в этих местах, о явлениях призраков и других мистических событиях.

Гробница Марины Мнишек

В 1859 году в Саратовских Губернских Ведомостях был опубликован рассказ бурлака, который, взобравшись вместе со своим товарищем на утёс, увидел в земле отверстие с дверью. Спустившись в подземелье, они оказались в богато обставленном помещении, посреди которого был установлен окованный тремя железными обручами гроб. В углу комнаты висела икона в осыпанном драгоценными камнями окладе, а вдоль стен стояло множество бочек с золотом и серебром. Бурлаки помолились иконе, после чего товарищ рассказчика схватил молот, лежавший возле гроба, и разбил замки на гробе, из которого поднялась ожившая Марина Мнишек. Бурлак, обезумев, начал стегать её железными прутьями, а попытавшийся его остановить рассказчик был мгновенно выброшен за дверь невидимой силой. Вход в подземелье бесследно исчез. После случившегося бурлак вернулся на корабль один, его товарищ пропал без вести.

Примечательно, что похожая легенда связана и с находящимся чуть южнее Ураковым бугром. Согласно ей, бурлаки спустились в пещеру монгольского колдуна Газука, где им привиделась восставшая из золотого гроба девушка[2].

Клад убитого разбойника

В конце XIX века крестьянином из села Даниловка была рассказана история, переданная ему покойным отцом, участником случившегося. В штормовую погоду трое даниловских крестьян отправились на противоположный берег Волги, где они встретили молодого парня и женщину с ребёнком. Незнакомец попросил перевезти его в Даниловку, и после недолгих торгов крестьяне согласились. На середине пути парень приказал своей спутнице выбросить ребёнка за борт. Услышав отказ, он бросился на неё с кинжалом и был убит веслом быстро среагировавшего рулевого. Спасённая женщина рассказала, что её убитый похититель был разбойником. Раздев его, крестьяне обнаружили кладовую грамоту, составленную одним из есаулов Степана Разина, в которой подробно описывалось место захоронения богатств атамана на Дурманной горе. Разыскивать клад крестьяне отправились на Пасху. После недолгих поисков, помолившись, начали рыть. Однако тут начало происходить необъяснимое: сначала на крестьян ринулось стадо бешеных коров, затем поднялась буря, из которой показались трое разбойников с дубинами, после чего герои рассказа, испугавшись, решили прекратить поиски. На следующий день клада в яме уже не было, остались только отпечатки от зарытого там сундука и следы немецкой повозки.

Призрак Степана Разина

Согласно рассказам жителей окрестных сёл, дух казнённого атамана неоднократно являлся людям в разных обличиях. Одну из таких историй, согласно которой в лесу у Дурман-горы голос Разина слышал немецкий дровосек, записал со слов даниловского крестьянина руководитель экспедиции 1907 года Б. В. Зайковский. Жителем села Щербаковка был пересказан другой загадочный случай, произошедший с его отцом, который видел призрак Степана Разина. На пути в Даниловку в сильную вьюгу ему встретился старец в лохмотьях, отказавшийся от приглашения на тёплый ночлег со словами: «Стенька Разин я, великий грешник. Я должен страдать ещё 70 лет. Скажи всем людям, русским и немцам, пусть живут в мире!»[].

Загадка Дурман-горы

Из всех легенд, связанных с Утёсом Степана Разина, учёным удалось разгадать только одну. Многие археологи и кладоискатели, с конца XIX века активно искавшие богатства, зарытые атаманом, жаловались на головокружение и ухудшение самочувствия. Происходили и более странные события, из-за чего клады считались заговорёнными и проклятыми. Последняя примечательная история случилась уже в советские времена с остановившимся передохнуть трактористом, работавшим у Дурман-горы. Сквозь сон он услышал, как кто-то с силой распахнул дверь трактора, однако вокруг никого не было. Стоило ему снова заснуть, как всё повторилось. В народе также распространена молва о тюремном овраге, где якобы все узники Степана Разина после первой же ночи заболевали. Однако объяснение этим мифам дали исследования геологов, обнаруживших в этих местах электромагнитное излучение — предположительно, наследие находившегося там вулкана.

СТЕНЬКА РАЗИН — РУССКИЙ ФЛИБУСТЬЕР

Автор: Андрей НИКИТИН

Источник: журнал Колумб № 12 (2005)

Степан Разин, вне всякого сомнения — эпическая фигура российской истории. Вождь крестьянского восстания 1670-1671 годов, казачий атаман, колоритный народный предводитель, он прославился своим разгульным образом жизни, многочисленными военными победами и не менее богатыми трофеями. Слухи и легенды о сокровищах, награбленных разинскими казаками, поражали воображение многих поколений. До сих пор существует мнение, что часть драгоценных металлов, золотых монет и камней, была спрятана легендарным атаманом в надежном месте. Но где же следует искать клад Стеньки Разина?

Казаки-разбойники

Степан Разин родился примерно в 1630 году на вольном Дону, в богатой казачьей семье. По некоторым данным, он был «тумой», т.е. сыном казака и плененной турчанки, прекрасно знал турецкий, татарский языки.

Казаки в то время были весьма своеобразным военным сословием. Они не подчинялись российскому законодательству, имели самоуправление и вели особый образ жизни. Главным занятием их были походы на соседних татар, турок и ногайцев. Из походов казаки возвращались с богатой добычей. В начале XVII века донские казаки освоили морской вид разбоя. На небольших лодках — стругах, они выходили в Азовское, затем Черное море и грабили проходящие суда. Однако в 1660 году выход в Азовское море был накрепко перекрыт турками. Недалеко от Азова они построили мощную крепость Седд-ул-Ислам, а течение Дона перегородили цепями, прикрепленными к двум башням, расположенным на разных берегах. Это вызвало настоящий кризис «казацкой экономики».

Некоторые отряды казаков стали совершать набеги даже на российские области. Так, в 1666 году атаман Василий Ус с 500 конниками дошел почти до Тулы, по дороге совершая различные реквизиции. Приказчик имения князя Голицына, в частности, сообщал, что воровские казаки взяли в его усадьбе «10 лошадей, платье, холсты, побили скотины 10 свиней и 20 баранов».

Но Стенька Разин такой мелочевкой заниматься не захотел. Он задумал более грандиозный «проект». Разин решил собрать большой отряд, сесть на струги и через Дон, сухопутную переволоку, Нижнюю Волгу выйти в Каспий и там заняться грабежом богатых прибрежных владений иранского шаха. Сделать это было непросто. В низовьях Волги, в Астрахани, располагался мощный русский гарнизон. Основной задачей его как раз и являлось не допускать в Каспийское море разбойничьи казачьи ватаги.

Тем не менее смелый план Разина понравился казакам. В мае 1667 года двухтысячный разинский отряд на 40 стругах вышел в поход.

В районе Царицына Стенька остановил и ограбил караван судов, доставлявший отборную икру самому патриарху и царю Алексею Михайловичу. Казаки забрали себе все имущество, часть судов, оружие и боеприпасы, продовольствие. Затем, ловким маневром обманув астраханских воевод, Разин по одному из протоков прорвался в Каспийское море.

Основной базой казаков-флибустьеров стал остров Чечень. Именно отсюда Разин отправился в так называемый персидский поход.

Персидский поход

Нападениям казаков подверглись практически все крупные города, расположенные на западном побережье Каспийского моря — Дербент, Терки, окрестности Баку. Тактика разинцев была проста, но эффективна. Они незаметно приплывали к крупному портовому городу и прятались в ближайших плавнях. Затем засылали в город лазутчиков. Те выясняли — есть ли в городе воинский гарнизон, как настроены жители, где хранятся товары. Затем, как правило рано утром, неожиданно нападали на город, разбивали гарнизон и грабили богатых обывателей. В захваченном городе разинцы задерживались до тех пор, пока на горизонте не показывался крупный контингент персидских сухопутных войск. Порой городские власти добровольно выплачивали незваным пришельцам крупную денежную контрибуцию, при условии, что казаки добровольно покинут город. В прибрежной полосе разинцы, при удобном случае, перехватывали торговые суда.

Их струги — длинные, широкие, с малой осадкой, были тихоходны в открытом море, но прекрасно маневрировали на каспийском мелководье, среди скал и подводных камней. Они легко держались на крутых волнах. Каждый струг имел две пушки, на носу и на корме, небольшой парус, запасы воды, продовольствия, и «экипаж» до 50 человек.

Вскоре нападению казаков подверглись персидские города, расположенные на южном побережье Каспия — Решт, Ферахабат, Астрабат и другие.

Персидский шах направил против флибустьеров Разина крупную флотилию под командованием Менед-хана. На 50 судах находились 3700 шахских солдат. Разинцы располагали втрое меньшими силами.

Но Стенька не растерялся. Он решил заманить шахский флот в ловушку. Казаки изобразили паническое бегство. Персы бросились за ними в погоню. Дабы не упустить ни одного разбойничьего струга, Менед-хан приказал персидским судам соединиться цепями и захватить казаков в своеобразную сеть. У Свиного острова персы настигли флибустьеров. Неожиданно шесть разинских стругов круто развернулись и на веслах подошли к персидскому флагману. Казаки топорами прорубили в бортах проемы и забросили в них несколько горящих бочек с порохом. Флагман взорвался и пошел ко дну, потянув за собой в пучину другие персидские корабли. Тех, кто оставался на плаву, разинцы расстреливали из пушек и брали на абордаж. Весь персидский флот, за исключением трех судов, был сожжен или потоплен. На захваченных судах Стенька, среди прочих трофеев, обнаружил 15-летнюю Фатиму Менеду, дочь погибшего персидского флотоводца. Ее Разин сделал своей наложницей.

После блестящей морской победы Стенька решил вернуться на Дон.

Астраханский клад

На этот раз с боем прорываться через Астрахань Разин не стал. Он банально подкупил астраханского воеводу И.С.Прозоровского. В числе взяток, в частности, фигурировала бесценная соболья шуба, крытая атласом и ранее принадлежавшая злополучному Менед-хану. Прозоровский дары принял и без особых проволочек впустил разинцев в город. Разодетый в пух и прах Стенька ходил по Астрахани в сопровождении восторженных обывателей, бросая в толпу золотые дукаты. Попрошайки вставали перед ним на колени и называли «батюшкой». Разинские корабли были богато убраны коврами, шелком. Струг атамана был полностью обит красным бархатом, украшен ожерельями жемчуга, а на мачтах гордо развевались два паруса из парчи.

Однако некоторые специалисты полагают, что основную казну Стенька «заначил» и спрятал где-то недалеко от Астрахани. Он боялся, что царский воевода Прозоровский реквизирует ценности, награбленные казаками во время персидского похода. Заложение клада произошло в конце августа 1669 года. Золото, серебро было аккуратно уложено в кованые сундуки и зарыто недалеко от берега. Называется даже место тайного схрона — плавни в районе так называемой Косы (ныне это район города Астрахань). Кстати, именно в этом месте Разин сбросил в воду несчастную персидскую княжну.

Считается, что Стенька совершил столь непристойный поступок, находясь в состоянии пьяного психоза. Но существует и другое, более логичное объяснение — княжна что-то знала о месте захоронения клада, и от нее решили избавиться, как от нежелательного свидетеля.

У Разина уже тогда возник четкий план — вернуться на Дон, собрать большое войско и тряхнуть «государство Московское». В случае удачи Разин надеялся примерить на себя корону русского царя. При провале он собирался бежать в Турцию, и там спрятанный клад ему очень бы пригодился. Но события сложились иначе, чем планировал легендарный атаман. В сражении под Симбирском Стенька был ранен, а 14 апреля 1671 года соратники выдали Разина царским властям. Вскоре он был казнен.

Поисками разинского клада исследователи занимаются давно. Астраханская версия считается самой перспективной. Однако организация подводных поисковых операций требует немало сил и, самое главное, финансовых вложений.

карта Самарской губернии

КЛАД В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

Пенсионер из Красноармейска (Саратовская область) нашел на своем садовом участке клад изделий из золота общим весом 2,8 кг. Об этом во вторник сообщили в администрации Красноармейского района региона.

Железная коробочка, в которой пенсионер обнаружил 517 старинных золотых монет, золотые цепочки, кольца и браслет, находилась в земле, привезенной по его просьбе в огород с места будущего строительства храма Петра и Павла в Красноармейске, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время специалисты-историки и работники налоговой инспекции определяют стоимость клада, 50% которой по закону причитается обладателю находки.

Пенсионер намерен передать часть средств на строительство храма Петра и Павла.

СОСНОВО-МАЗИНСКИЙ КЛАД

комплекс медных изделий, относящихся к эпохе поздней бронзы (12-11 вв. до н. э.). Открыт в 1901 близ с. Сосновая Маза (Хвалынский район Саратовской области). В составе клада (общий вес 21 кг) 58 широких однолезвийных орудий (серпы или косари для расчистки пахотных участков), 5 кинжалов с листовидными клинками и ажурными рукоятями, 4 кельта и 1 слиток бронзы.

Подобные типы кинжалов были распространены в Северном Причерноморье и на Кавказе в позднем бронзовом веке и восходят к формам, производившимся в металлургических центрах Закавказья и Ирана (особенно в Луристане). Вещи, вероятно, принадлежали вождю племенного союза или одного из племён, обитавших в степях.

Лит.: Мерперт Н. Я., О луристанских элементах в кладе из Сосновой Мазы, в сборнике: Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института археологии АН СССР, в. 108, М., 1966.

РУССКИЕ МОНЕТЫ В КЛАДАХ ПОВОЛЖЬЯ

Русские монеты в кладах среднего Поволжья XIV — первой половины XV в.

Исследование связи русского денежного обращения с денежным обращением соседних регионов в XIV — XV в. является достаточно важным при изучении всего комплекса экономических отношений данного периода. Особенное место по вполне понятным причинам занимает вопрос о взаимоотношениях русской и татарской денежных систем.

На протяжении более чем ста пятидесяти лет эта проблема остается актуальной для исследователей истории и культуры княжеств Северной Руси и Московского государства. Анализируя состав денежного обращения Золотой Орды, П.С. Савельев обращал внимание на присутствие русских монет в Поволжье (Савельев П.С., 1858). Достаточно остро данный вопрос был поставлен в работах А.В. Орешникова “Окуловский клад русских денег” и И.И Толстого “Деньги великого князя Дмитрия Ивановича Донского” (Орешников А.В., 1908; Толстой И.И., 1910). В 40-50-е гг. XX в. к этой теме обращались Г.Б. Федоров, И.Г. Спасский, В.Л. Янин (Федоров Г.Б., 1947; Спасский И.Г., 1956; Янин В.Л., 1956). И в настоящее время данный вопрос остается одним из наиболее актуальных, свидетельством чего являются работы Г.А. Федорова-Давыдова, А.М. Колызина и других исследователей. Однако основной темой, которая привлекает внимание археологов и нумизматов, является оценка роли влияния золотоордынской денежно-весовой системы в процессе возобновления собственной чеканки Московским, Рязанским и Суздальско-Нижегородским великими княжествами в XIV веке (Федоров-Давыдов Г.А., 1981, 1989; Колызин А.М., 1994, 1998; Кистерев С.Н., 1998). Изучается также проблема обращения монет Золотой Орды на русской территории (Федоров-Давыдов Г.А., 1960, 1963; 1981 и др.). Рассматривалось обращение русских монет в Поволжье в первой половине XVI века (Спасский И.Г., 1954). В то же время, участие русских монет в денежном обращении татарских земель XIV — XV веков — до сих пор не являлся предметом отдельного исследования, хотя практически в каждой работе, посвященной истории денежного обращения или нумизматике данного периода, данная тема в той или иной мере затрагивается. В процессе создания сводной топографии русских кладов XIV — первой половины XVI в. появилась возможность рассмотреть этот вопрос более подробно, чему и посвящена настоящая статья.

Верхней хронологической границей периода, к которому принадлежат изучаемые клады, является последняя четверть XIV в., то есть начало собственной чеканки в русских княжествах. Нижняя граница – середина XV в. то есть конец правления Василия II и момент прекращения поступления русских монет в Поволжье. В приложении приведена сводка сведений о кладах, происходящих из рассматриваемого района.

На сегодняшний день известно не менее 15 датированных кладов данного периода, обнаруженных в Поволжье и содержащих русские монеты (к русским в данном случае следует относить и ордынские монеты с рязанскими надчеканками).

Более точные сведения о кладах приводятся в приложении, а в таблице 1 представлены основные данные, необходимые для анализа их состава. Для находок из Поволжья характерны следующие особенности.

Во-первых, крайне небольшой процент русских монет. Он колеблется от 0,01 % (Каратун, 1986, № 3) до 4,20 % (Рыбушка, 1915, № 2) и лишь в огромном Светинском кладе 1936 года (№

Во-вторых, очень большие размеры кладов. Лишь один из них, самый южный, содержит менее 500 монет (Рыбушка, № 2) а количество монет в остальных десяти колеблется от 556 (Нимич-Касы, № 11) до почти 9000 экземпляров (Светино, № 8)*. Для сравнения, на всей остальной территории, где в это время в кладах присутствуют монеты русских княжеств, найдено лишь восемь кладов, содержащих более 500 монет.

Третье, что необходимо отметить: рассматриваемый сейчас регион — место наибольшей концентрации золотоордынских кладов конца XIV — начала XV вв.

Таблица 1. Первый период. Клады Поволжья конца XIV — первой половины XV в. с русскими монетами.

|

№ |

Место и год находки |

Датировка |

Кол-во русских монет |

Кол-во джу-чидских монет |

Всего (100 %) |

|

1 |

Камышинский р-н. |

Сер. 90-х г. XIV в. |

5 (0,21 %) |

2329 (99,8 %) |

2334 |

|

2 |

Рыбушка, 1915. |

Сер. 90-х г. XIV в. |

5 (4,20 %) |

114 (95,80 %) |

119 |

|

3 |

Каратун, 1986. |

Кон. XIV в. |

6 (0,01 %) |

>25000 (99,99 %) |

>25000 |

|

4 |

Досаево. |

Кон. XIV в. |

1 (0,2 %) |

> 500 (99, 8 %) |

> 500 |

|

5 |

Малый Толкиш, 1881. |

Рубеж XIV-XV в. |

25 (0,52 %) |

4778 (99,48 %) |

4803 |

|

6 |

Чула, 1956. |

1 дес. XV в. |

“несколько” |

“большинство” |

> 700 |

|

7 |

Тетюши, 1907. |

Нач. XV в. |

18 (1,22 %) |

1458 (98,78 %) |

1476 |

|

8 |

Светино, 1936. |

1410-1411 г. |

1197 (13,36 %) |

7762 (86,64 %) |

8959 |

|

9 |

Христофоровка, 1873 |

Нач. 2 дес. XV в. |

3 (1,0 %) |

297 (99,0 %) |

? [300]** |

|

10 |

Сосновка, 1911. |

Кон. 2 дес. XV в. |

3 (0,33 %) |

922 (99,44 %) |

925 |

|

11 |

Нимич-Касы, 1957. |

1 треть XV в. |

2 (0,36 %) |

556 (99,64 %) |

558 |

|

12 |

Семеновка, 1962. |

2 четв. XV в. |

2 (0,09 %) |

2089 (99,91 %) |

2091 |

|

13 |

Караульная Гора, 1957. |

Нач. 2 четв. XV в. |

16 (0,56 %) |

2843 (99,44 %) |

2859 |

|

14 |

Измери, 1962. |

Кон. 1430 — нач. 1440-х г. |

2 (0,10 %) |

1979 (99,90 %) |

1981 |

|

15 |

Место находки неизвестно, 1990-е гг. |

Кон. XIV в. |

“несколько килограммов” |

“несколько” |

? |

По данным Г.А. Федорова-Давыдова, здесь было обнаружено более 40 кладов, содержащих исключительно джучидские монеты, сокрытых в период с 1380 по 1440-е годы. Из 24 кладов, в составе которых нет русских монет и размеры которых точно известны, только 7 содержат более 500 монет (Федоров-Давыдов Г.А., 1960; Федоров-Давыдов Г.А., 1963; Федоров-Давыдов Г.А., 1974). Налицо следующая закономерность: в небольших кладах, которые в это время наиболее точно отражают состав реального денежного обращения определенной территории и которые преобладают в количественном отношении, русских монет нет, а если рассматривать клады большого размера, то русские монеты присутствуют в двух третях таких находок.

Исходя из приведенных выше данных, следует сделать вывод, что, несмотря на кажущееся обилие кладов, содержащих русские монеты, в Поволжье, проникновение монет русских княжеств в денежное обращение Золотой Орды на протяжении всего рассматриваемого периода было весьма незначительным и они практически не играли роли в местном денежном обращении, появляясь в кладах лишь в составе крупных сбережений. Неоднократно отмечалось большое значение для русских княжеств Волжского пути (Мец Н.Д., 1974, с.55 и др.). Встает вопрос о принадлежности этих кладов. Одной из наиболее вероятных категорий их владельцев можно назвать купечество, ведущее торговые операции не только на местном, но и на западном — русском — рынке (особенно убедительно такое предположение для Светинского клада). Косвенным подтверждением этого является тот факт, что практически все крупные клады Поволжья с русскими монетами обнаружены на берегах рек бассейна Волги, являвшихся естественными транспортными и торговыми путями.

Кроме того, кладовый материал ярко иллюстрирует политический кризис и упадок Золотой Орды; как следствие — значительный спад в интенсивности торговых сношений русских княжеств с Поволжьем. В среднем Поволжье известны всего три клада, состоящие из русских и татарских серебряных монет, которые можно датировать тридцатыми — началом сороковых годов XV века (Клады № 12, 13, 14).

Объяснением этому могут служить факты политической истории Поволжья: после похода Тимура на Волгу и разгрома им крупнейших городов Золотой Орды, после потери реальной политической силы Тохтамышем, продолжалась постоянная борьба между относительно слабыми претендентами на верховную власть в Орде. При этом никакая из борющихся сторон не смогла достигнуть даже такого эфемерного единства своих земель, какое было при Тохтамыше. (См., например: Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., 1998, с.249-312 и др.). В экономической жизни подобное положение дел означало сохраняющуюся и постоянно усугубляющуюся нестабильность. Упадок городов повлек за собой прекращение чеканки и обращения собственной монеты уже во второй четверти XV века (Федоров-Давыдов Г.А., 1960, с.129; 1994, с.209, 210). и, что наиболее важно для настоящей работы, привел к разрыву или резкому сокращению торговых связей с русскими княжествами. Кладов, содержащих русские монеты и относящихся к периоду второй половины сороковых — середины семидесятых годов XV века в этом регионе неизвестно.

Во второй половине XV в. в политической и экономической жизни Восточной Европы происходят важнейшие изменения. Объединение русских земель при Иване III повлекло за собой — это наглядно показывает кладовый материал — развитие торговых связей Московского государства, как внутренних, так и внешних. В это время в среднем Поволжье вновь появляются русские монеты. Однако и состав кладов, и область их распространения, и, вероятно, социальная принадлежность их хозяев – разительно отличаются от предыдущего периода. Поэтому рассматривать вместе все клады Поволжья XIV – первой трети XVI в. можно лишь на фоне общей картины кладообразования в русских землях. В настоящей работе такой цели не стоит, хотя ее актуальность не может быть подвергнута сомнению.

В заключение хотелось бы отметить, что автор настоящей статьи с огромной благодарностью примет замечания и уточнения, касающиеся известных кладов, а также сведения о тех кладах, которые не были использованы в работе.

КЛАДЫ СЕЛА ЛОХ

Жителей старинного саратовского села с забавным названием Лох ждут большие перемены. Власти решили превратить село в новый туристический центр. По их мнению, это принесет деньги и даст толчок развитию населенного пункта. Однако не все лоховчане в восторге от такой перспективы.

Село Лох — едва ли не старше областного центра. Поэтому неудивительно, что и достопримечательностей здесь хоть отбавляй. Однако куда больший интерес вызывает само название населенного пункта. Местные жители, услышав в свой адрес «лохи», совсем не смущаются, а даже гордятся. А когда их называют лохами, корректно поправляют: мы лоховчане.

Человек, знающий историю своего села и любящий малую родину, не будет стесняться его названия. А история нашего села уходит в глубь веков, ко временам Ивана Грозного. Тогда село именовалось Кудеяровка, а сельчан прозвали кудеяровцами.

Разбойник со своей семьей жил в пещере среди сокровищ, добытых при набегах. А напротив Кудеяровой горы — еще одна гора — Караульная. К этой горе якобы вел от Кудеяра подземный ход к трем подземным кладовым — для золота, серебра и драгоценной конской сбруи. Народ, прослышавший про Кудеяра, прозвал это место Кудеяров Лог — логово разбойника. Имя его вскоре стало легендарным, а звонкое «г» со временем смягчилось, и стало село именоваться Лох.

Село удачно расположилось на небольшой речке, со всех сторон обступают его лесные возвышенности, среди которых и известная Кудеярова гора. По одной из версий гора названа в честь разбойника Кудеяра, современника Ивана Грозного.

Обросшие легендами горы и пещеры, родник с чистейшей водой, старая мельница, полуразрушенный храм во имя Архистратига Михаила, хранящий роспись двухвековой давности, — все это и многое другое и привлекает туристов.

Как говорят местные, клады близ села и вправду находили. На одном из участков кто-то из жителей выкопал несколько ведер монет. Правда, деньги оказались не золотые, а медные. Такая находка вряд ли могла бы поднять уровень жизни в селе с населением в тысячу человек.

Поэтому руководство Лоха взялось активно развивать туризм. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию и самого села. И такая работа уже ведется. Лох уже включен в топ-10 туристических маршрутов Саратовской области.

Пока же саратовцы, не дожидаясь развития туристической инфраструктуры, частенько сами на автомобилях посещают легендарные места. Мнение от увиденного у всех разное. Одни согласны с властями и считают, что нужно развивать село и привлекать туристов. Другие придерживаются иной точки зрения: паломничество приезжих, наоборот, приведет к ухудшению экологии и нарушит первозданность села.

Вместе с тем и сельчан, и туристов объединяет уверенность в том, что село должно жить. А необычное название станет своеобразной изюминкой, которая заинтересует многих. И тогда, уверены сельчане, каждый узнает, что Лох — это не только род деревьев, кустарников, ругательство и вид лосося, но и богатое своей историей село в Новобурасском районе Саратовской области.

ЗАКЛЯТЫЕ КЛАДЫ

Клад не доставайся никому чужому, а только мне и моему дому, моему сыну, моей дочке или моим внукам. В древности, когда еще не было придумано банков, люди не могли надежно хранить деньги, тем более получая за сохранность еще и проценты. Время всегда было неспокойным, начиная от нападок турок и татар завоевателей, да и народные повстанцы отбирали заработанные кровью и потом деньги.

Вот, изворотливые люди и прятали свои капиталы в различных тайниках, в подвалах и стенах собственных домов или закапывали клады в лесах, пещерах. Чтобы самим не забыть со временем о нахождении своих ценностей приходилось людям рисовать карты с указанием места. На картах рисовали все, что впоследствии помогло бы хозяину отыскать свой скарб. Но, по различным причинам, хозяева клада так и не успевали достать из тайника свои ценности. Время шло, все здания со временем разрушались, шла перепланировка улиц, деревья исчезали, поля распахивали. Все шло своим чередом, ведь жизнь и прогресс не стоят на месте. Но, в древние времена люди накладывали очень страшные заклинания на тех, кто посмеет рубить деревья или ломать жилища.

Такие заклинания имеют большую убийственную силу на того, кто не приобретает, не строит, а рушит и грабит, пользуясь чужим трудом. При захоронении клада всегда старались наложить на него заклинание, вне зависимости от того клад находиться в земле или в стене строения. Заклинания были примерно такого повествования: — « Клад не доставайся никому чужому, а только мне и моему дому, моему сыну, моей дочке или моим внукам» При произношении заклинаний очень искренне молились, а иногда даже приносили жертву. Жертвой обычно оказывался барашек, убитый на месте захоронения ценностей, по языческим поверьям дух убитого животного будет надежно охранять клад от чужаков.

Заклятые клады надежно сокрыты от людей. Вот почему достаточно нелегко найти клад. Ведь сколько кладов было найдено по оставленным картам, но все эти сокровища охраняли заклятия, которые пагубно действовали на нашедшего. Как правило, кладоискатели не знают нужной молитвы, которая бы защитила от заклятия и, пользуясь кладом, они обрекают на огромные неприятности не только себя, но и свою семью. Особенно очень опасно забирать себе культовые вещи принадлежащие храмам, это могут быть иконы, кресты и различные церковные принадлежности и в том числе деньги. Как гласят придания, тогда человек не проживет и года, потеряет разум и если не покается и не отдаст все найденное в храм, то его ждет смерть. В этом случае считается, что сам Господь карает нарушителя и его семью вплоть до седьмого колена. Поэтому считается опасным искать намеренно клад с целью обогащения. Церковные клады могут быть опасны

А вот если найти клад совершенно случайно, что бы отвести от себя неприятности следует отдать его в храм, где помолятся за его владельца и нашедшего, или же раздать богатство всем нуждающимся, отдать для общественного сооружения.

Либо клад можно передать музею, тогда он станет достоянием общественности, и вашей безопасности ничего не будет угрожать. За это вы получите почет и славу, и заклятие обойдет стороной. Как правильно искать клады? Около Каменца был найден клад в 1960 году, который оказался не заклятым. Но, в этой местности настойчиво ходят легенды о заклятых кладах подольских повстанцев. Сколько их не ищут, найти не удается по тому, что они закляты.

Если верить поверьям клады могут держать заклятие определенное время. И когда приходит время сокровища сами открываются людям. К тому же заклинатель может даже оговорить, кто именно найдет клад. Ведь по утверждению легенд украинские казаки на свои клады наложили заклятия, так, что бы сокровище нашел именно тот человек, который потратит средства на благосостояние народа, для построения его счастья и благополучия. А так как никто еще не нашел казацких скарбов, значит они еще ждут нужного человека.

Легенды о сокровищах Стеньки Разина — Песковатка.

Передающиеся из уст в уста легенды указывают, что самый крупный клад Стеньки Разина покоится в кургане неподалеку села Песковатка Городищенского района. Легенды говорят, что незадолго до собственной казни Разин приплыл к Песковатке на струге доверху груженном сокровищами, золотом и серебром. Когда наступил отлив, он совместно со своими дружками засыпал струг землей и для метки посадил на созданном кургане вербу. Но тогда лихой атаман и его сообщники не знали, что жить им осталось совсем недолго и за кладом идти будет некому. Перед смертью атамана пытали, но он не выдал места, где укрыл клад.

С тех пор прошло немало лет и каждый охочий приезжает в Песковатку в надежде найти заветную вербу, указывающую на сокровища. Где укрыты сокровища Степана Разина. Еще при жизни Разина многие считали колдуном, наши современники утверждают, что после смерти его призрак ходит в местах былой «славы» и охраняет спрятанные сокровища, сильно пугая охотников за атаманским сокровищем. «Шатрашанский» клад относят к разинским сокровищам, оставленным в волжской округе.

Придания гласят, что клад зарыл царь донских разбойников в селе Шатрашаны. Поговаривали, будто после смерти Стеньки его призрак чуть ли не до смерти напугал одного из волжских бурлаков в том месте, где предположительно спрятаны шатрашанские сокровища. Судя по легендам, Разин тяготел к сокрытию награбленных ценностей в курганах, холмах и прочих. Так, всем известно, что у лихого атамана была одна привычка прятать горшки наполненные золотом и другими ценностями в возвышенностях правого берега Волги. По слухам такими кладами кишит весь волжский берег, начиная с Астраханской заканчивая Самарской и Саратовской областями. Старинная карта Саратовской области Больше всех славиться клад, зарытый в бугре расположенном неподалеку от деревни Банновки Саратовской области. Интересно, что место сокрытия клада находится между селом Золотое и устьем р.Большой Еруслан.

Поговаривали, что название этому селу было дано не случайно. Во всех этих случаях логика Разина вполне понятна. Ведь разбойники, частенько натыкались на неприятности, а спрятанные атаманом ценности в береговых буграх помогали выживать разинским бандитам в плохие моменты их жизни. Никто не может дать точного ответа, сколько золотых «заначек» покоиться в волжских холмах. В самом Волгограде недалеко от царицынского храма Святой Троицы в 1914 году случился провал земли, в нем были обнаружены гробы и несколько скелетов. Оказалось, что обвал случился в начале подземного хода ведшего бандитов Разина к городской пристани. Именно там разгружались награбленные у местных купцов ценности. Но пройти по подземному ходу никому не удалось, так как земля продолжала обваливаться, а рисковать своей жизнью никто не хотел. Сокровища Степана Разина — загадка для кладоискателя.

До сих пор не дает покоя кладоискателям ущелье, расположенное в десяти километрах от бывшей Даноловки, под названием «Стенькина тюрьма». Находящиеся чуть выше Камышина Ураков бугор и Стенькин утёс. По преданию эти места скрывают большую часть сокровищ награбленных у царских вельмож попавшихся разбойникам.

Именно под Камышином спрятан алмаз, невероятных размеров и красоты, который Разин захватил во времена персидского похода.

КЛАДЫ НА ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКЕ – ВОЛГЕ

Река Волга как одна из важнейших транспортных магистралей Руси не могла не привлечь к себе внимания кладоискателей. И есть чем. По столь привлекательной для перевозчиков грузов артерии двигались и большие материальные ценности. А за ценностями торговцев, купцов и лиц государственных охотились многочисленные грабители, некоторые из которых промышляли там многие годы. Так какого же рода клады можно отыскать, двигаясь вдоль бесконечных волжских берегов?

Вот что пишет на эту тему Леонид Серебряков — большой знаток данных мест, любитель старины и профессиональный кладоискатель: «Спустя десятки лет, кропотливой работы, которая была основана на на случайных находках и краеведческой литературе, была разработана уникальная концепция кладов Среднего Поволжья. Все зарытые клады были условно разделены на бытовые, разбойничьи, военные, культурно-исторические». Давайте разберемся вначале в том, как и почему возникают клады.

Кладом обычно принято считать набор различных предметов, объединенных единым признаком — местом захоронения. Может выражаться ювелирными украшениями, предметами быта, оружием, деньгами и произведениями искусства. Волжский регион очень «урожайный* на клады, так как пережил достаточно «смутных времен», способствовавших кладообразо-ванию. В пограничных и «свободных» районах прошлого, каким являлся район Среднего Поволжья, люди вообще испокон веков жили «на чемоданах». Здесь клады имели несколько необычный вид. Назывались они забавно — «банки». Строились последние многоярусными — до десяти уровней. Как правило, в самом нижнем из них хранились наибольшие ценности, считавшиеся запасами на черный день или состоянием детей, внуков, родственников. Остальные ярусы, чем ближе к поверхности, содержали меньшие ценности. Самые верхние выполняли роль отвлекающих, маскирующих и «раз. менных». В верхний ярус частенько запускал руку и владелец ^ за мелочевкой. Возьмет немного, а когда заработает — верне] «кредит». Подобные «банки» позволяли их создателям с минимальными потерями пережить смутные времена. Представьте, нагрянут лихие людишки, перемордуют, и… «банкир» открывает один или два яруса «банка». В зависимости от того, как измордуют, основные ценности, как и жизнь банкосоздателя, оставались сохраненными.

При создании подобных «банков» организаторы оставляли различные метки, помогающие найти спрятанное, но ничего не говорящие посторонним людям. Вспомните известных пиратов, за несколько мгновений до казни бросавших в толпу зевак карту, исписанную таинственными знаками, и слова: «Если вы сумели меня поймать, сумейте отыскать и мои сокровища1.» Что это. красивые легенды? Как известно, любая сказка имеет под собой реальную основу…

Теперь посмотрим, какие клады находят в Среднем Поволжье? На Средней Волге клады находили неоднократно. Вначале поговорим о крупных. В Ульяновске в середине семидесятых голов XX столетия мальчишки, перебирая на чердаке старые вещи, наткнулись на шкатулку, набитую старинными ор* ленами, золотыми монетами, бриллиантами и дорогими ювелирными украшениями. Кому принадлежали и кто хранил среди старых вещей на чердаке столь большие ценности, осталось навсегда загадкой. Найденное растворилось в бездонных «закромах родины», дом снесли, а на освободившейся площадке выстроили здание больницы МВД.

Примерно в то же время нашли клад при строительстве «Школы летной подготовки». В данном случае рабочий попробовал подровнять лопатой край траншеи, стукнул… и к его ногам вытекли ручейком золотые монеты. Еше один клад в го* родской черте нашли в районе садика Карамзина. Это крупные находки. Мелкие, как правило, находят во время полевых работ, на рыбалке или пикнике, в основном на территориях, освободившихся от воды. В Старомайнском заливе в начале 70-х прямо на берегу рыбаки нашли большую глиняную крынку с царскими червонцами и серебряными монетами.

Наиболее кладоносным местом недалеко от города признаны Головинские отмели, там клады находили не один раз. Замечу, в упомянутых случаях в захоронениях преобладали медные «екатерининские пятаки». В Самарской области «сокровищницей» признана Самарская Лука, где клады находили неоднократно. Последний найден во время раскопок древнего городища в окрестностях села Бруся-ны в августе 1996 года археологической экспедицией регионального фонда социальных и культурологических программ. За 40 дней работы археологи раскопали 5 раннебулгарских курганов VII—VIII веков н.э., обследовали 13 погребений. К сожалению, как выяснилось, все они оказались ограблены сотни лет назад, но… Помимо кувшинов, горшков, стремян, железных наконечников для стрел и пик, найдены и ювелирные украшения, бронзовые браслеты, перстни, серебряные пряжки. А также изделия из золота: пуговицы, три «розеточки» и фольга, скорее всего оброненные или брошенные грабителями, как не имеющие особой ценности. Если судить по забытым золотым изделиям, грабителям повезло гораздо больше, нежели археологам. Подобного на территории Самарской области раньше не находили.

Прошедшим летом в Саратовской области работники местного ФСБ задержали двух граждан США и одного россиянина, которые при помощи специального прибора искали клады. Как выяснили бдительные стражи, кладоискатели-интернационалисты нашли и раскопали несколько захоронений, относящихся к древнебулгарской культуре. Найденное изъяли, и, по оценкам экспертов, находки представляли только историческую ценность. Неужели стоило лететь через океан и добираться до Волги, тащить дорогущий прибор ради нескольких медных и серебряных монеток?

Предположу, что иностранцев охватил кладоискательский азарт по примеру некоторых россиян. Но те чаще заболевают кладоискательством в тех регионах, где люди по нескольку лет не получали зарплату. Предпочтение в поисках сокровищ обычно отдается берегам рек, ручьев и прудов, обладающих привязкой к историческим и фольклорным событиям старины либо ка-кле-то исторические вешицы. Какие же клады все еще можно найти в Среднем Поволжье? Вопрос закономерный, и вот вам направления для дальнейших изысканий. 31 мая 1223 года неподалеку от побережья Азовского моря, разбив русские войска на реке Калке, монгольские тумены повернули на северо-восток и вторглись в пределы Волжской Булгарии. Ослабленное понесенными потерями в про. шлых битвах войско монголов сумело разрушить только древний город Сувари и, получив поражение в битве при Билярс. отступило. Однако осенью 1236 года огромное войско Батыя буквально обрушилось на древнее государство средней Волги. Монголы разорили и сожгли многие города и селения древней Бул. гарии, истребив массу мирных жителей. По найденным к настоящему времени захоронениям и остаткам населенных пунктов древней Булгарии можно судить о высоком уровне кулыуры некогда погибшего государства и его богатстве. Ведь располагалось оно на пересечении древнейших торговых путей. Остатки булгарских поселений находят практически в любом сред-неволжском регионе: Татарстане, Самарской. Саратовской или Ульяновской областях.

В Ульяновской области, как утверждают исторические хроники, в Сенгилеевском районе, можно заметить остатки бул-гарского поселения городского типа, предположительно «ранней»- столицы древнего ханства. Кто знает, что хранит земли древней столицы некогда могучего и богатого государства?

Поговорим о «бытовых» кладах. Созданием последних, как ни странно, занимались чаще представители прекрасной половины населения — женщины. Вероятно, пока мужчины п;ьчали землю и воевали, слабые женщины занимались созданием юпе лирных изысков. Долгими зимними вечерами женщины плели из прокошенных шнуров и нитей модели будущих брошек, перстней, диадем, монист, колтов, лобных колец. Потом модели покрывались глиной. Когда форма высыхала, воск выжигали и на ею место заливали расплавленный металл. Ювелирная работа не ограничивалась литьем. По аналогичной технологии изготавливались красивейшие украшения, как бы сплетенные из тончайших проволочек, и стоимость их в то время являлась значительной. Достигнув исключительного расцвета, лишь в кони* XI века литье из бронзы и серебра перешло к мужчинам, которые придумали отливать украшения в специальные каменные формы и усложнять чеканным и гравировальным узорами.

В Среднем Поволжье, как выяснилось, работаю множество ювелирных мастерских. Изготавливаемые в них украшения отнюдь не были однородными и отражали прежде всего племенные различия. Как и где мастерицы прятали свои поделки и на чго походили их клады? Вил захоронения имели необычный: маленькие девочки имеют склонность организовывать в земле «секретики* — небольшие ямки с разноцветными бумажными фантиками и прочими блестящими предметами, прикрытые кусочками стекла. Смотрится такой «секрет» необычайно красиво. Древние мастерицы поступали аналогично, но… захоронения отличались особой скрытностью — дня защиты основного клада вокруг создавались «ложные» отвлекающие внимание и уводящие от основного захоронения. В находчивости дамам не откажешь, как в производстве ювелирных изделий, так и при сокрытии последних.

…Византийское серебро VI века обнаруженное на притоках Волги в Прсдуральс. в частности храмовая утварь вряд ли служили предметом торговли. Надо полагать, туда они попали как боевая добыча славянских дружин.

Вот и в Эрмитаже хранится одна из лучших коллекций памятников византийской культуры, признанная во всем мире. Блюда, ковши, чаши, богато украшенные кресты. В том числе и истинный шедевр — блюдо IV века с прекрасно вписанной в круг фигурой пастуха, задумчиво сидящего на уступе скалы. Древний мастер сумел гармонично унять идеал античной красоты с новыми мотивами. А ведь это блюдо было найдено вблизи города Соликамска в Пермской области в одном из кладов. Порой обладатель древней находки сам не подозревает о ее ценности…

В одном из сел Средней Волги у древней старушки мне посчастливилось обнаружить серебряный византийский ковш, служивший… кормушкой дни кур. Женщина так и не вспомнила, откуда он у нее. Теперь принта пора рассказать о разбойничьих кладах. В незапамятные времена через среднюю Волгу пролегало несколько торговых путей — восток связывался с западом. Первое упоминание о торговом нуги по Волге относится к концу VIII — началу IX века. По Нижней Волге проходил Восточный торговый путь, осью которого служили реки Волга и Дон, — мимо столицы Хазарин, города Итиль, находившегося в устье Волги на Каспии, и в страны Востока. К северу от Волжске-Донского пути пролегали дороги из государства булгар, располагавшегося на Средней Волге, через воронежские леса на Киев и вверх по Волге. А также через Северную Русь в районы Прибалтики.

Отсюда на юг, к Дону и Азовскому морю, вела Муравская дорога, названная так позднее. По ней шли торговцы с севера, с вятичских лесов, и те, кто двигался на север из стран Востока. Можно предположить, что в прежние времена шаек и банд на Волге промышляло достаточно. Наверное, в погоне за добычей случались и «разборки» среди разбойников, служившие причиной прятать награбленное от коллег — конкурентов.

Доживший до наших дней фольклор хранит предания о «героях», покушавшихся даже на ордынских данников. Вероятно, в стародавние времена на пути следования караванов строились поселения, предназначавшиеся для отдыха караванщиков, они являлись центрами своза дани, обеспечивали безопасность караванов. Допускаю существование в подобных населенных пунктах подпольной сети наводчиков грабителей, отслеживающих купеческие караваны и определявших время и место нападений. Помимо наводчиков, наверняка были и те, кто прятал награбленное добро и отправлял дальше к местам реализации. О кладах «гуляших людишек*, гражданах и вожаках Волжской ВОЛЬНИЦЫ И героях русской истории: Ермаке, Усе, Степане Разине и Емельяпе Путачеве говорить не будем, поскольку это отдельная, довольно большая тема. Как же искать клады?