Главная

→

Примеры решения задач ТОЭ

→

Расчет электрической цепи постоянного тока с конденсаторами

Расчет электрической цепи постоянного тока с конденсаторами

Расчет электрической цепи постоянного тока с конденсаторами

Основные положения и соотношения

1. Общее выражение емкости конденсатора

C= Q U .

2. Емкость плоского конденсатора

C= ε a ⋅S d = ε r ⋅ ε 0 ⋅S d ,

здесь

S — поверхность каждой пластины конденсатора;

d — расстояние между ними;

εa = εr·ε0 — абсолютная диэлектрическая проницаемость среды;

εr — диэлектрическая проницаемость среды (относительная диэлектрическая проницаемость);

ε 0 = 1 4π⋅ с 2 ⋅ 10 −7 ≈8,85418782⋅ 10 −12 Ф м – электрическая постоянная.

3. При параллельном соединении конденсаторов С1, С2, …, Сn эквивалентная емкость равна

C= C 1 + C 2 +…+ C n = ∑ k=1 n C k .

4. При последовательном соединении конденсаторов эквивалентная емкость определяется из формулы

1 C = 1 C 1 + 1 C 2 +…+ 1 C n = ∑ k=1 n 1 C k .

Для двух последовательно соединенных конденсаторов эквивалентная емкость составляет:

C= C 1 ⋅ C 2 C 1 + C 2 ,

а напряжения между отдельными конденсаторами распределяются обратно пропорционально их емкостям:

U 1 =U⋅ C 2 C 1 + C 2 ; U 2 =U⋅ C 1 C 1 + C 2 .

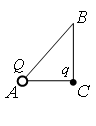

5. Преобразование звезды емкостей в эквивалентный треугольник емкостей или обратно (рис. а и б)

Рис. 0

осуществляется по формулам:

Y→Δ { C 12 = C 1 ⋅ C 2 ΣC ; C 13 = C 1 ⋅ C 3 ΣC ; C 23 = C 2 ⋅ C 3 ΣC , где ΣC= C 1 + C 2 + C 3 , Δ→Y { C 1 = C 12 + C 13 + C 12 ⋅ C 13 C 23 ; C 2 = C 12 + C 23 + C 12 ⋅ C 23 C 13 ; C 3 = C 13 + C 23 + C 13 ⋅ C 23 C 12 .

6. Энергия электростатического поля конденсатора:

W= C⋅ U 2 2 = Q⋅U 2 = Q 2 2C .

7. Расчет распределения зарядов в сложных цепях, содержащих источники э.д.с. и конденсаторы, производится путем составления уравнений по двум законам:

1) По закону сохранения электричества (закон сохранения электрического заряда): алгебраическая сумма зарядов на обкладках конденсаторов, соединенных в узел и не подключенных к источнику энергии, равна алгебраической сумме зарядов, имевшихся на этих обкладках до их соединения:

ΣQ=Σ Q ′ .

2) По второму закону Кирхгофа: алгебраическая сумма э. д. с. в замкнутом контуре равна алгебраической сумме напряжений на участках контура, в том числе на входящих в него конденсаторах:

∑ k=1 n E k = ∑ k=1 n U C k = ∑ k=1 n Q k C k .

Приступая к решению задачи, надо задаться полярностью зарядов на обкладках конденсаторов.

Решение задач на расчет электрической цепи постоянного тока с конденсаторами

Задача. Доказать формулу эквивалентной емкости при последовательном соединении конденсаторов (рис. 1).

Рис. 1

Решение

На рис. 1 представлено последовательное соединение трех конденсаторов. Если батарею конденсаторов подключить к источнику напряжения U12, то на левую пластину конденсатора С1 перейдет заряд +q, на правую пластину конденсатора С3 заряд –q.

Вследствие электризации через влияние правая пластина конденсатора С1 будет иметь заряд –q, а так как пластины конденсаторов С1 и С2 соединены и были электронейтральны, то вследствие закона сохранения заряда заряд левой пластины конденсатора C2 будет равен +q, и т. д. На всех пластинах конденсаторов при таком соединении будет одинаковый по величине заряд.

Найти эквивалентную емкость — это значит найти конденсатор такой емкости, который при той же разности потенциалов будет накапливать тот же заряд q, что и батарея конденсаторов.

Разность потенциалов U12 = φ1 — φ2 складывается из суммы разностей потенциалов между пластинами каждого из конденсаторов

U 12 = φ 1 − φ 2 =( φ 1 − φ A )+( φ A − φ B )+( φ B − φ 2 )= U 1A + U AB + U B2 .

Воспользовавшись формулой напряжения на конденсаторе

U= q C ,

запишем

q C = q C 1 + q C 2 + q C 3 .

Откуда эквивалентная емкость батареи из трех последовательно включенных конденсаторов

1 C = 1 C 1 + 1 C 2 + 1 C 3 .

В общем случае эквивалентная емкость при последовательном соединении конденсаторов

1 C = 1 C 1 + 1 C 2 +…+ 1 C n = ∑ k=1 n 1 C k .

Задача 1. Определить заряд и энергию каждого конденсатора на рис. 2, если система подключена в сеть с напряжением U = 240 В.

Рис. 2

Емкости конденсаторов: C1 =50 мкФ; C2 =150 мкФ; C3 =300 мкФ.

Решение

Эквивалентная емкость конденсаторов C1 и C2, соединенных параллельно

C12 = C1 + C2 = 200 мкФ,

эквивалентная емкость всей цепи равна

C= C 12 ⋅ C 3 C 12 + C 3 = 200⋅300 500 =120 мкФ.

Заряд на эквивалентной емкости

Q = C·U = 120·10–6·240 = 288·10–4 Кл.

Той же величине равен заряд Q3 на конденсаторе C3, т.е. Q3 = Q = 288·10–4 Кл; напряжение на этом конденсаторе

U 3 = Q 3 C 3 = 288⋅ 10 −4 300⋅ 10 −6 =96 В.

Напряжение на конденсаторах C1 и C2 равно

U1 = U2 = U — U3 = 240 — 96 = 144 В.

их заряды имеют следующие значения

Q1 = C1·U1 = 50·10–6·144 = 72·10–4 Кл;

Q2 = C2·U2 = 150·10–6·144 = 216·10–4 Кл.

Энергии электростатического поля конденсаторов равны

W 1 = Q 1 ⋅ U 1 2 = 72⋅ 10 −4 ⋅144 2 ≈0,52 Дж; W 2 = Q 2 ⋅ U 2 2 = 216⋅ 10 −4 ⋅144 2 ≈1,56 Дж; W 3 = Q 3 ⋅ U 3 2 = 288⋅ 10 −4 ⋅96 2 ≈1,38 Дж.

Задача 2. Плоский слоистый конденсатор (рис. 3), поверхность каждой пластины которого S = 12 см2, имеет диэлектрик, состоящий из слюды (εr1 = 6) толщиною d1 = 0,3 мм и стекла (εr2 = 7) толщиною d2 =0,4 мм.

Пробивные напряженности слюды и стекла соответственно равны E1 = 77 кВ/мм, E2 = 36 кВ/мм.

Рис. 3

Вычислить емкость конденсатора и предельное напряжение, на которое его можно включать, принимая для более слабого слоя двойной запас электрической прочности.

Решение

Эквивалентная емкость слоистого конденсатора определится как емкость двух последовательно соединенных конденсаторов

C= C 1 ⋅ C 2 C 1 + C 2 = ε a1 ⋅S d 1 ⋅ ε a2 ⋅S d 2 ε a1 ⋅S d 1 + ε a2 ⋅S d 2 = ε a1 ⋅ ε a2 ⋅S ε a1 ⋅ d 2 + ε a2 ⋅ d 1 .

Подставляя сюда числовые значения, предварительно заменив εa1 = εr1·ε0 и εa2 = εr2·ε0, получим

C= ε 0 ⋅ ε r1 ⋅ ε r2 ⋅S ε r1 ⋅ d 2 + ε r2 ⋅ d 1 =8,85⋅ 10 −12 ⋅ 6⋅7⋅12⋅ 10 −4 6⋅0,4⋅ 10 −3 +7⋅0,3⋅ 10 −3 =99⋅ 10 −12 Ф.

Обозначим общее напряжение, подключаемое к слоистому конденсатору, через Uпр, при этом заряд конденсатора будет равен

Q = C·Uпр.

Напряжения на каждом слое будут равны

U 1 = Q C 1 = C⋅ U пр ε a1 ⋅S d 1 = ε a2 ⋅ d 1 ε a1 ⋅ d 2 + ε a2 ⋅ d 1 ⋅ U пр ; U 2 = Q C 2 = C⋅ U пр ε a2 ⋅S d 2 = ε a1 ⋅ d 2 ε a1 ⋅ d 2 + ε a2 ⋅ d 1 ⋅ U пр .

Напряженности электростатического поля в каждом слое

E 1 = U 1 d 1 = ε a2 ε a1 ⋅ d 2 + ε a2 ⋅ d 1 ⋅ U ′ пр ; E 2 = U 2 d 2 = ε a1 ε a1 ⋅ d 2 + ε a2 ⋅ d 1 ⋅ U ″ пр .

Здесь U’np — общее напряжение, подключаемое к конденсатору, при котором пробивается первый слой, a U»np — общее напряжение, при котором происходит пробой второго слоя.

Из последнего выражения находим

U ′ пр = E 1 ⋅ ε a1 ⋅ d 2 + ε a2 ⋅ d 1 ε a2 =49,5 кВ; U ″ пр = E 2 ⋅ ε a1 ⋅ d 2 + ε a2 ⋅ d 1 ε a1 =27,0 кВ.

Таким образом, более слабым слоем является второй; согласно условию, принимая для него двойной запас прочности, находим, что конденсатор может быть включен на напряжение, равное

27,0 кВ / 2 = 13,5 кВ.

Задача 3. Обкладки плоского конденсатора с воздушным диэлектриком расположены на расстоянии d1 = 1 см друг от друга. Площадь обкладок S = 50 см2. Конденсатор заряжается до напряжения U = 120 В и затем отсоединяется от источника электрической энергии.

Определить, какую надо совершить работу, если увеличить расстояние между пластинами до d2 = 10 см. Краевым эффектом можно пренебречь; другими словами, емкость конденсатора можно считать обратно пропорциональной расстоянию между обкладками.

Решение

Энергия заряженного плоского конденсатора равна

W 1 = C 1 ⋅ U 2 2 = ε 0 ⋅S d 1 ⋅ U 2 2 ,

где С1 — емкость до раздвижения обкладок.

Так как конденсатор отключен от источника, то при изменении расстояния между обкладками его заряд остается постоянным. Поэтому из~ соотношения

Q = C2·U2,

где C2 — емкость конденсатора после раздвижения обкладок, следует, что, так как C2 = ε0·S/d2 стало меньше в 10 раз (d2 увеличилось в 10 раз), то напряжение на конденсаторе U2 увеличилось в 10 раз, т. е. U2 = 10U.

Таким образом, энергия конденсатора после отключения и раздвижения обкладок на расстояние d2 будет больше первоначальной

W 2 = ε 0 ⋅S d 2 ⋅ U 2 2 2 = ε 0 ⋅S 10 d 1 ⋅ ( 10U ) 2 2 =10⋅ ε 0 ⋅S d 1 ⋅ U 2 2 =10⋅ W 1 .

Увеличение энергии произошло за счет работы внешних сил, затраченной на раздвижение обкладок.

Таким образом, надо совершить работу, равную

W 2 − W 1 =9⋅ W 1 =9⋅ ε 0 ⋅S d 1 ⋅ U 2 2 =2,86⋅ 10 −7 Дж.

Задача 4. Для схемы (рис. 4) определить напряжение каждого конденсатора в двух случаях: при замкнутом и разомкнутом ключе К.

Даны: C1 = 30 мкФ; C2 = 20 мкФ; r1 = 100 Ом. r2 = 400 Ом. r3 = 600 Ом, U = 20 В.

Решение

Ключ К разомкнут. Конденсаторы соединены между собой последовательно; их ветвь находится под полным напряжением источника; напряжение распределяется между ними обратно пропорционально емкостям

U 1 = C 2 C 1 + C 2 ⋅U= 20⋅ 10 −6 30⋅ 10 −6 +20⋅ 10 −6 ⋅20=8 В; U 2 =U− U 1 =20−8=12 В.

Рис. 4

Ключ К замкнут. Через сопротивления r1 и r2 протекает ток

I= U r 1 + r 2 = 20 500 =0,04 А,

а через сопротивление r3 ток не протекает.

Поэтому точки c и d равнопотенциальны (φc = φd). Следовательно, напряжение между точками a и c (Uac = φa — φc) равно напряжению между точками a и d (Uad = φa — φd).

Таким образом, напряжение на первом конденсаторе равно падению напряжения на сопротивлении r1

UC1 = I·r1 = 0,04·100 = 4 В.

Аналогично напряжение на втором конденсаторе равно

UC2 = I·r2 = 0,04·400 = 16 В.

Задача 5. Определить напряжение на зажимах конденсаторов и их энергию после перевода рубильника из положения 1 в положение 2, показанное пунктиром на рис. 5, если U = 25 В; C1 = 5 мкФ; C2 = 120 мкФ. Конденсатор C2 предварительно не был заряжен.

Рис. 5

Решение

Когда рубильник находится в положении 1, то конденсатор C1 заряжен до напряжения U и его заряд равен

Q = C1·U = 5·10–6·25 = 125·10–6 Кл.

После перевода рубильника в положение 2, заряд Q распределяется между конденсаторами C1 и C2 (рис. 5). Обозначим эти заряды через Q’1 и Q’2.

На основании закона сохранения электричества имеем

Q = Q’1 + Q’2 = 125 10–6 Кл. (1)

По второму закону Кирхгофа имеем

0= U C1 − U C2 = Q ′ 1 C 1 − Q ′ 2 C 2 ,

или

Q ′ 1 5⋅ 10 −6 − Q ′ 2 120⋅ 10 −6 =0. (2)

Решая уравнения (1) и (2), найдем

Q’1 = 5 10–6 Кл; Q’2 = 120 10–6 Кл.

Доставка свежих и аппетитных японских суши в Новороссийске — ям ям..

Напряжение на зажимах конденсаторов станет равным

U C1 = Q ′ 1 C 1 = U C2 = Q ′ 2 C 2 = 5⋅ 10 −6 5⋅ 10 −6 =1 В.

Энергия обоих конденсаторов будет равна

W= C 1 ⋅ U C1 2 2 + C 2 ⋅ U C2 2 2 =62,5⋅ 10 −6 Дж.

Подсчитаем энергию, которая была запасена в конденсаторе С1, при его подключении к источнику электрической энергии

W нач = C 1 ⋅U 2 = 5⋅ 10 −6 ⋅ 25 2 2 =1562,5⋅ 10 −6 Дж.

Как видим, имеет место большая разница в запасе энергии до и после переключения. Энергия, равная 1562,5·10–6 — 62,5·10–6 = 1500·10–6 Дж, израсходовалась на искру при переключении рубильника из положения 1 в положение 2 и на нагревание соединительных проводов при перетекании зарядов из конденсатора C1 в конденсатор C2 после перевода рубильника в положение 2.

Задача 6. Вычислить напряжение, которое окажется на каждом из конденсаторов схемы (рис. 6) после перевода рубильника К из положения 1 в положение 2.

Емкости конденсаторов равны: C1 = 10 мкФ; C2 = 30 мкФ; C3 = 60 мкФ; напряжение U = 30 В, а э. д. с. E = 50 В.

Рис. 6

Решение

Рубильник находится в положении 1. Заряд конденсатора C1 равен

Q1 = C1·U = 10·10–6·30 = 0,3·10–3 Кл.

В указанном положении рубильника конденсаторы C2 и C3 соединены последовательно друг с другом, поэтому их заряды равны: Q2 = Q3. Знаки зарядов показаны на рис. 6 отметками без кружков. По второму закону Кирхгофа имеем

E= U C2 + U C3 = Q 2 C 2 + Q 3 C 3 = Q 2 ⋅ C 2 + C 3 C 2 ⋅ C 3 ,

откуда

Q 2 = Q 3 = C 2 ⋅ C 3 C 2 + C 3 ⋅E= 30⋅ 10 −6 ⋅60⋅ 10 −6 90⋅ 10 −6 ⋅50=1⋅ 10 −3 Кл.

При переводе рубильника в положение 2 произойдет перераспределение зарядов. Произвольно задаемся новой полярностью зарядов на электродах (показана в кружках; предположена совпадающей с ранее имевшей место полярностью); соответствующие положительные направления напряжений на конденсаторах обозначены стрелками. Обозначим эти заряды через Q’1, Q’2 и Q’3. Для их определения составим уравнения на основании закона сохранения электрических зарядов и второго закона Кирхгофа.

Для узла a

Q’1 + Q’2 — Q’3 = Q1 + Q2 — Q3. (1)

Для контура 2ebda2

0= U ′ C1 − U ′ C2 = Q ′ 1 C 1 − Q ′ 2 C 1 .

Для контура bcadb

E= U ′ C2 − U ′ C3 = Q ′ 2 C 2 + Q ′ 3 C 3 .

Уравнения (1) — (3), после подстановки числовых значений величин, примут вид

Q’1 + Q’2 — Q’3 = 0,3·10–3; (4)

3Q’1 — Q’2 = 0; (5)

2Q’2 + Q’3 = 3·10–3. (6)

Решая совместно уравнения (4) — (6), получим

Q’1 = 0,33·10–3 Кл; Q’2 = 0,99·10–3 Кл; Q’3 = 1,02·10–3 Кл.

Так как знаки всех зарядов оказались положительными, то фактическая полярность обкладок соответствует предварительно выбранной.

Напряжения на конденсаторах после перевода рубильника будут равны

U C1 = Q ′ 1 C 1 = 0,33⋅ 10 −3 10⋅ 10 6 =33 В; U C2 = Q ′ 2 C 2 = 0,99⋅ 10 −3 30⋅ 10 6 =33 В; U C3 = Q ′ 3 C 3 = 1,02⋅ 10 −3 60⋅ 10 6 =17 В.

Задача 7. Определить заряд и напряжение конденсаторов, соединенных по схеме рис. 7, если C1 = 5 мкФ; C2 = 4 мкФ; C3 = 3 мкФ; э. д. с. источников E1 = 20 В и E2 = 5 В.

Рис. 7

Решение

Составим систему уравнений на основании закона сохранения электричества и второго закона Кирхгофа, предварительно задавшись полярностью обкладок конденсаторов, показанной в кружках

− Q 1 + Q 2 − Q 3 =0; E 1 = U C1 − U C3 = Q 1 C 1 − Q 3 C 3 ; E 2 =− U C2 − U C3 =− Q 2 C 2 − Q 3 C 3 .

Подставляя сюда числовые значения и решая эту систему уравнений, получим, что Q1 = 50 мкКл; Q2 = 20 мкКл; Q3 = –30 мкКл.

Таким образом, истинная полярность зарядов на обкладках конденсаторов C1 и C2 соответствует выбранной, а у конденсатора C3 — противоположна выбранной.

Задача 8. Пять конденсаторов соединены по схеме рис. 3-22, а, емкости которых C1 = 2 мкФ; C2 = 3 мкФ; C3 = 5 мкФ; C4 = 1 мкФ; C5 = 2,4 мкФ.

Рис. 8

Индивидуалка Дана (34 лет) т.8 926 650-82-63 Москва, метро Сокол.

Определить эквивалентную емкость системы и напряжение на каждом из конденсаторов, если приложенное напряжение U = 10 В.

Решение

1-й способ. Звезду емкостей C1, C2 и C3 (рис. 8, а) преобразуем в эквивалентный треугольник емкостей (рис. 8, б)

C 12 = C 1 ⋅ C 2 C 1 + C 2 + C 3 =0,6 мкФ; C 13 = C 1 ⋅ C 3 C 1 + C 2 + C 3 =1,0 мкФ; C 23 = C 2 ⋅ C 3 C 1 + C 2 + C 3 =1,5 мкФ.

Емкости C12 и C5 оказываются соединенными параллельно друг другу и подключенными к точкам 1 и 2; их эквивалентная емкость

C6 = C12 + C5 = 3 мкФ.

Аналогично

C7 = C13 + C4 = 2 мкФ.

Схема принимает вид изображенный на рис. 8, в. Емкость схемы между точками а и b равняется

C ab = C 23 + C 6 ⋅ C 7 C 6 + C 7 =2,7 мкФ.

Вычислим напряжение на каждом из конденсаторов.

На конденсаторе C7 напряжение равно

U 7 = C 6 C 6 + C 7 ⋅U=6 В.

Таково же напряжение и на конденсаторах C4 и C13

U4 = U31 = 6 В.

Напряжение на конденсаторе C6 равно

U6 = U — U7 = 4 В;

U5 = U12 = 4 В.

Вычислим заряды

Q4 = C4·U4 = 6·10–6 Кл;

Q5 = C5·U5 = 9,6·10–6 Кл;

Q12 = C12·U12 = 6·10–6 Кл;

Q13 = C13·U31 = 2,4·10–6 Кл.

По закону сохранения электричества для узла 1 схем 8, а и б имеем

–Q4 — Q1 + Q5 = –Q4 — Q13 + Q12 + Q5,

отсюда

Q1 = Q13 — Q12 = 3,6·10–6 Кл,

а напряжение на конденсаторе, емкостью C1 составляет

U 1 = Q 1 C 1 =1,8 В.

Далее находим напряжения и заряды на остальных конденсаторах

U31 = U1 + U3,

отсюда

U3 = U31 — U1 = 4,2 В;

Q3 = C3·U3 = 21·10–6 Кл,

также

U12 = U2 — U1 = 4,2 В,

откуда

U2 = U12 + U1 = 5,8 В;

Q2 = C2·U2 = 17,4·10–6 Кл.

Так как знаки всех зарядов оказались положительными, то фактическая полярность зарядов на обкладках совпадает с предварительно выбранной.

2-й способ. Выбрав положительные направления напряжений на конденсаторах (а тем самым и знаки зарядов на каждом из них) по формуле закона сохранения электричества (закона сохранения заряда) составляем два уравнения и по второму закону Кирхгофа три уравнения (рис. 8, а)

для узла 1

Q5 — Q1 — Q4 = 0; (1)

для узла О

Q1 + Q2 — Q3 = 0; (2)

для контура О13О

Q 1 C 1 − Q 4 C 4 + Q 3 C 3 =0; (3)

для контура О12О

Q 1 C 1 + Q 5 C 5 − Q 2 C 2 =0; (4)

для контура a3О2b

Q 3 C 3 + Q 2 C 2 =U. (5)

Система уравнений (1) — (5) — содержит пять неизвестных: Q1, Q2, Q3, Q4 и Q5. Решив уравнения, найдем искомые заряды, а затем и напряжения на конденсаторах. При втором способе решения эквивалентную емкость схемы Сab можно найти из отношения

C ab = Q U ,

где Q = Q3 + Q4, или Q = Q2 + Q5.

Задача 9. В схеме рис. 9 найти распределение зарядов, если E1 = 20 В; E2 = 7 В; C1 = 7 мкФ; C2 = 1 мкФ; C3 = 3 мкФ; C4 = 4 мкФ; C5 = C6 = 5 мкФ.

Рис. 9

Решение

При выбранном распределении зарядов (в кружках), как показано на схеме, система уравнений будет иметь вид:

для узла а

Q1 + Q2 + Q3 = 0;

для узла b

–Q3 — Q4 — Q5 = 0;

для узла c

–Q1 + Q4 + Q6 = 0;

для контура afcba

E 1 = U C1 + U C4 − U C3 = Q 1 C 1 + Q 4 C 4 − Q 3 C 3 ;

ля контура gdbag

E 2 = U C5 − U C3 + U C2 = Q 5 C 5 − Q 3 C 3 + Q 2 C 2 ;

для контура cbdc

0= U C4 − U C5 − U C6 = Q 4 C 4 − Q 5 C 5 − Q 6 C 6 .

Подставляя сюда числовые значения и решая полученную систему шести уравнений, найдем искомые заряды

Q1 = 35 мкКл; Q2 = –5 мкКл; Q3 = –30 мкКл;

Q4 = 20 мкКл; Q5 = 10 мкКл; Q6 = 15 мкКл.

Таким образом, истинные знаки зарядов Q1, Q4, Q5 и Q6 соответствуют выбранным, а знаки Q2 и Q3 противоположны выбранным.

Фактическое расположение знаков зарядов на конденсаторах дано не в кружках.

Задача 10. Определить заряд и энергию каждого конденсатора в схеме (рис. 10). Данные схемы: C1 = 6 мкФ; C2 = 2 мкФ; C3 = 3 мкФ; r1 = 500 Ом; r2 = 400 Ом; U = 45 В.

Рис. 10

Решение

Через сопротивления протекает ток

I= U r 1 + r 2 =0,05 А.

Задавшись полярностью зарядов на обкладках конденсаторов, составим систему уравнений:

− Q 1 + Q 2 + Q 3 =0; U= U C1 + U C2 = Q 1 C 1 + Q 2 C 2 ; I⋅ r 1 = U C1 + U C3 = Q 1 C 1 + Q 3 C 3 ,

или

Q 1 = Q 2 + Q 3 ; 45= Q 1 6⋅ 10 −6 + Q 2 2⋅ 10 −6 ; 25= Q 1 6⋅ 10 −6 + Q 3 3⋅ 10 −6 .

Решив эту систему уравнений, найдем, что

Q1 = 90 мкКл; Q2 = 60 мкКл; Q3 = 30 мкКл.

параллельное соединение конденсаторов,

Расчет цепи конденсаторов,

Конденсатор в цепи постоянного тока,

Цепи с конденсаторами

Комментарии

Как найти электрический заряд

Найти значение электрического заряда можно двумя способами. Первый – измерить силу взаимодействия неизвестного заряда с известным и с помощью закона Кулона рассчитать его значение. Второй – внести заряд в известное электрическое поле и измерить силу, с которой оно действует на него. Для измерения заряда протекающего через поперечное сечение проводника за определенное время измерьте силу тока и умножьте ее на значение времени.

Вам понадобится

- чувствительный динамометр, секундомер, амперметр, измеритель электростатического поля, воздушный конденсатор.

Инструкция

Измерение заряда при его взаимодействии с известным зарядомЕсли известен заряд одного тела, поднесите к нему неизвестный заряд и измерьте расстояние между ними в метрах. Заряды начнут взаимодействовать. С помощью динамометра измерьте силу их взаимодействия. Рассчитайте значение неизвестного заряда — для этого квадрат измеренного расстояния умножьте на значение силы и поделите на известный заряд. Полученный результат поделите на число 9•10^9. Результатом будет значение заряда в Кулонах (q=F•r²/(q0•9•10^9)). Если заряды отталкиваются, то они одноименные, если же притягиваются – разноименные.

Измерение значения заряда, внесенного в электрическое полеИзмерьте значение постоянного электрического поля специальным прибором (измеритель электрического поля). Если такого прибора нет, возьмите воздушный конденсатор, зарядите его, измерьте напряжение на его обкладках и поделите не расстояние между пластинами – это и будет значение электрического поля внутри конденсатора в вольтах на метр. Внесите в поле неизвестный заряд. С помощью чувствительного динамометра измерьте силу, которая на него действует. Измерение проводите в ньютонах. Поделите значение силы на напряженность электрического поля. Результатом будет значение заряда в Кулонах (q=F/Е).

Измерение заряда, протекающего через поперечное сечение проводникаСоберите электрическую цепь с проводниками и последовательно подключите к ней амперметр. Замкните ее на источник тока и измерьте силу тока с помощью амперметра в амперах. Одновременно секундомером засеките время, в течение которого в цепи был электрический ток. Умножив значение силы тока на полученное время, узнайте заряд, прошедший через поперечное сечение каждого проводника за это время (q=I•t). При измерениях следите, чтобы проводники не перегревались и не произошло короткое замыкание.

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Любой физический объект в окружающем нас мире состоит из огромного количества элементарных частиц, обладающих зарядами. Элементарная частица протон имеет элементарный электрический заряд, которому приписывают (условно) положительный знак, элементарная частица электрон имеет элементарный отрицательный заряд.

Содержание:

-

- Электрический заряд

- Напряженность

- Потенциал, напряжение

-

Электрический заряд

Под электрическим зарядом понимают физическую величину, которая характеризует способность тел (объектов) вступать в электрическое взаимодействие. Электрический заряд обозначается через q (иногда для обозначения используют заглавную букву Q) и в Международной системе единиц (СИ) измеряется в Кулонах, [Кл].

Электрический заряд – дискретная величина, кратная элементарному электрическому заряду одного электрона (по модулю) e = 1,60217*10-9 Кл.

где N – целое число.

С физической точки зрения 1 кулон [Кл] соответствует электрическому заряду, проходящему через поперечное сечение проводника при силе тока 1 Ампер за 1 секунду.

Заряды существуют в двух видах: положительные (+) и отрицательные (-). Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются.

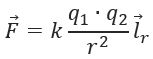

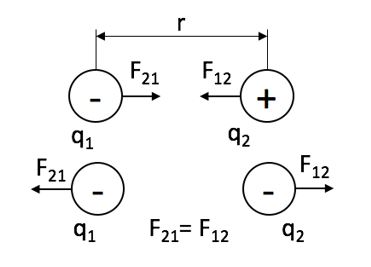

Сила взаимодействия зарядов направлена вдоль прямой, соединяющей их, пропорциональна величине зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (рисунок 1).

где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц;

– единичный вектор, направленный вдоль прямой, соединяющей заряды q1 и q2.

Силу взаимодействия двух зарядов принято называть кулоновской силой в честь ученого-физика Шарля Кулона, обнаружевшего ее существование.

Если объект (система) не обменивается зарядами с окружающей средой, его называют электрически изолированным. В такой системе сумма электрических зарядов (положительных и отрицательных) не меняется со временем, то есть наблюдается закон сохранения заряда.

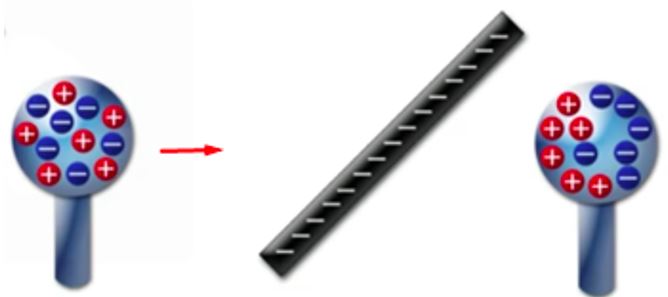

Большинство тел в природе электрически нейтральны, так как содержат заряды обоих типов в одинаковом количестве. Положительные и отрицательные заряды попарно нейтрализуют действие друг друга. Для перехода тела в заряженное состояние необходимо пространственно перераспределить в нем заряды, сконцентрировав одноименные заряды в одной области тела. Это возможно сделать, например, при помощи трения или взаимодействия с другим заряженным объектом (рисунок 2).

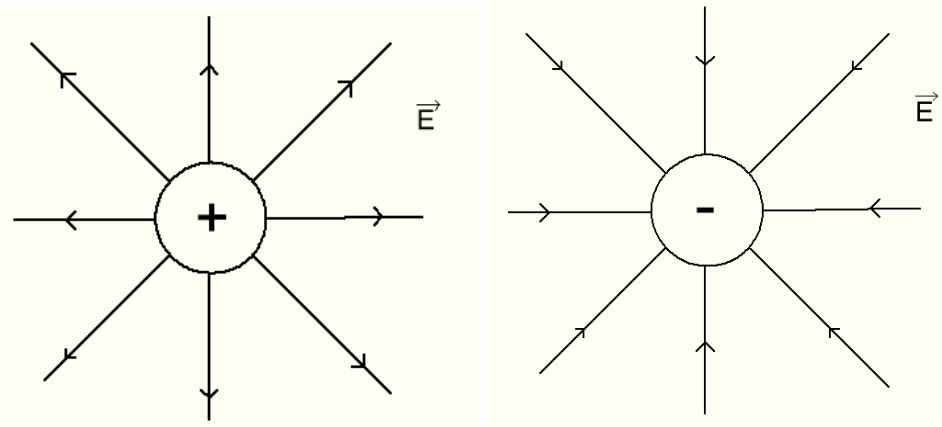

Электрический заряд порождает в окружающем его пространстве непрерывную материю, называемую электрическим полем. Благодаря электрическому полю заряды имеют возможность взаимодействовать между собой. В электротехнике электрическое поле характеризуется двумя величинами: напряженностью (силовая характеристика) и потенциалом (энергетическая характеристика).

Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля – это векторная физическая количественная характеристика электрического поля. Ее величина показывает силу, которая действует на пробный точечный единичный положительный заряд, помещенный в некоторую точку электрического поля.

Под точечным зарядом понимают упрощенную модель положительного заряда, в которой его формой и размером можно пренебречь.

Вектор напряженности по направлению совпадает с вектором силы

, с которой электрическое поле действует на положительный точечный заряд, помещенный в заданную точку поля (рисунок 3).

Величина напряженности поля в точке А определяется согласно формуле

где r – расстояние от заряда q до точки А, k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

Электрическое поле графически изображается линиями напряженности электрического поля, которые условно принято обозначать исходящими из положительно заряженных элементов и входящими в отрицательно заряженные заряды (рисунок 4).

Рис. 4. Распределение линий напряженности для изолированных (а) и взаимодействующих (б) зарядов

Потенциал, напряжение

Физическую величину, равную отношению потенциальной энергии W электрического заряда в электростатическом поле к величине самого заряда q, называют потенциалом φ электрического поля

Потенциал – это скалярная величина, которая показывает, какую работу способно затратить поле, чтобы переместить единичный пробный положительный заряд в бесконечно удалённую точку. Единицей измерения электрического потенциала является вольт, [В].

При этом важно отметить, что работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки электрического поля в другую не зависит от формы траектории перемещения, а зависит только от начального и конечного положения заряда, а также от его величины.

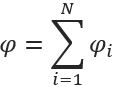

Если имеется некоторая система, состоящая из N точечных зарядов, то потенциал ее электрического поля φ будет равен алгебраической сумме потенциалов полей каждого входящего в него заряда, то есть

Напряжение электрического поля – это разность потенциалов между двумя точками этого поля (рисунок 5).

Напряжение (U) — это работа (А) совершаемая силой поля по перемещению заряженных частиц между двумя точками поля.

U = A/q [Дж/Кл] или [В]

Напряжение является относительной величиной, то есть всегда определяется относительно некоторого уровня. Нулевой уровень выбирается произвольно и не влияет на итоговое значение напряжения, так как соответствует разности потенциалов в двух точках (то есть изменению потенциальной энергии). Для простоты расчетов в качестве нулевого уровня в большинстве случаев принимают потенциал заземленного проводника или земли.

Как уже было отмечено ранее электрическое напряжение – это разность потенциалов двух точек, следовательно его значение определяется по формуле

В системе СИ за единицу измерения напряжения принимается вольт, [В]. Физически величина напряжения, равная 1 вольту, соответствует работе 1 джоуль при перемещении заряда в 1 кулон.

#1. Физическая величина измеряемая в кулонах?

Потенциал

Электрический заряд

Напряжение

Электрический заряд обозначается через q и в Международной системе единиц (СИ) измеряется в Кулонах, [Кл].

#2. Какие пары электрических зарядов будут притягиваться к друг другу?

Два положительных заряда

Два отрицательных заряда

Один отрицательный заряд, а другой положительный

Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются.

#3. … — это работа совершаемая силой поля по перемещению заряженных частиц между двумя точками поля.

Потенциал

Сопротивление

Напряжение

Результат

Отлично!

Попытайтесь снова(

Взаимодействия электрических зарядов исследовали ещё до Шарля Кулона. В частности, английский физик Кавендиш в своих исследованиях пришёл к выводу, что неподвижные заряды при взаимодействии подчиняются определённому закону. Однако он не обнародовал своих выводов. Повторно закон Кулона был открыт французским физиком, именем которого был назван этот фундаментальный закон.

История открытия

Эксперименты с заряженными частицами проводили много физиков:

- Г. В. Рихман;

- профессор физики Ф. Эпинус;

- Д. Бернулли;

- Пристли;

- Джон Робисон и многие другие.

Все эти учёные очень близко подошли к открытию закона, но никому из них не удалось математически обосновать свои догадки. Несомненно, они наблюдали взаимодействие заряженных шариков, но установить закономерность в этом процессе было непросто.

Кулон проводил тщательные измерения сил взаимодействия. Для этого он даже сконструировал уникальный прибор – крутильные весы (см. Рис. 2).

У придуманных Кулоном весов была чрезвычайно высокая чувствительность. Прибор реагировал на силы порядка 10-9 Н. Коромысло весов, под действием этой крошечной силы, поворачивалось на 1º. Экспериментатор мог измерять угол поворота, а значит и приложенную силу, пользуясь точной шкалой.

Благодаря гениальной догадке учёного, идея которой состояла в том, что при соприкосновении заряженного и незаряженного шариков, электрический заряд делился между ними поровну. На это сразу реагировали крутильные весы, коромысло которых поворачивалось на определённый угол. Заземляя неподвижный шарик, Кулон мог нейтрализовать на нём полученный заряд.

Таким образом, учёный смог уменьшать первоначальный заряд подвижного шарика кратное число раз. Измеряя угол отклонения после каждого деления заряда, Кулон увидел закономерность в действии отталкивающей силы, что помогло ему сформулировать свой знаменитый закон.

Формулировка

Кулон исследовал взаимодействие между шариками, ничтожно малых размеров, по сравнению с расстояниями между ними. В физике такие заряженные тела называются точечными. Другими словами, под определение точечных зарядов подпадают такие заряженные тела, если их размерами, в условиях конкретного эксперимента, можно пренебречь.

Для точечных зарядов справедливо утверждение: Силы взаимодействия между ними направлены вдоль линии, проходящей через центры заряженных тел. Абсолютная величина каждой силы прямо пропорциональна произведению зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (см. рис. 3). Данную зависимость можно выразить формулой: |F1|=|F2|=(ke*q1*q2) / r2

Остаётся добавить, что векторы сил направлены друг к другу для разноименных зарядов, и противоположно, в случае с одноимёнными зарядами. То есть между разноимёнными зарядами действует электрическое притяжение, а между одноимёнными – отталкивание.

Таким образом, закон Кулона описывает взаимодействие между двумя электрическими зарядами, которое лежит в основе всех электромагнитных взаимодействий.

Для того чтобы действовал сформулированный выше закон, необходимо выполнение следующий условий:

- соблюдение точечности зарядов;

- неподвижность заряженных тел;

- закон выражает зависимости между зарядами в вакууме.

Границы применения

Описанная выше закономерность при определённых условиях применима для описания процессов квантовой механики. Правда, закон Кулона формулируется без понятия силы. Вместо силы используется понятие потенциальной энергии кулоновского взаимодействия. Закономерность получена путём обобщения экспериментальных данных.

Следует отметить, что на сверхмалых расстояниях (при взаимодействиях элементарных частиц) порядка 10 — 18 м проявляются электрослабые эффекты. В этих случаях закон Кулона, строго говоря, уже не соблюдается. Формулу можно применять с учётом поправок.

Нарушение закона Кулона наблюдается и в сильных электромагнитных полях (порядка 1018 В/м), например поблизости магнитаров (тип электронных звёзд). В такой среде кулоновский потенциал уменьшается не обратно пропорционально, а экспоненциально.

Кулоновские силы подпадают под действие третьего закона Ньютона: F1 = – F2. Они используются для описания законов всемирного тяготения. В этом случае формула приобретает вид: F = ( m1* m2 ) / r2 , где m1 и m2 – массы взаимодействующих тел, а r – расстояние между ними.

Закон Кулона стал первым открытым количественным фундаментальным законом, обоснованным математически. Его значение в исследованиях электромагнитных явлений трудно переоценить. С момента открытия и обнародования закона Кулона началась эра изучения электромагнетизма, имеющего огромное значение в современной жизни.

Коэффициент k

Формула содержит коэффициент пропорциональности k, который для согласования соразмерностей в международной системе СИ. В этой системе единицей измерения заряда принято называть кулоном (Кл) – заряд, проходящий за 1 секунду сквозь проводник, где силы тока составляет 1 А.

Коэффициент k в СИ выражается следующим образом: k = 1/4πε0, где ε0 – электрическая постоянная: ε0 = 8,85 ∙10-12 Кл2/Н∙м2. Выполнив несложные вычисления, мы находим: k = 9×109 H*м2 / Кл2. В метрической системе СГС k =1.

На основании экспериментов было установлено, что кулоновские силы, как и принцип суперпозиции электрических полей, в законах электростатики описывают уравнения Максвелла.

Если между собой взаимодействуют несколько заряженных тел, то в замкнутой системе результирующая сила этого взаимодействия равняется векторной сумме всех заряженных тел. В такой системе электрические заряды не исчезают – они передаются от тела к телу.

Закон Кулона в диэлектриках

Выше было упомянуто, что формула, определяющая зависимость силы от величины точечных зарядов и расстояния между ними, справедлива для вакуума. В среде сила взаимодействия уменьшается благодаря явлению поляризации. В однородной изотопной среде уменьшение силы пропорционально определённой величине, характерной для данной среды. Эту величину называют диэлектрической постоянной. Другое название – диэлектрическая проницаемость. Обозначают её символом ε. В этом случае k = 1/4πεε0.

Диэлектрическая постоянная воздуха очень близка к 1. Поэтому закон Кулона в воздушном пространстве проявляется так же как в вакууме.

Интересен тот факт, что диэлектрики могут накапливать электрические заряды, которые образуют электрическое поле. Проводники лишены такого свойства, так как заряды, попадающие на проводник, практически сразу нейтрализуются. Для поддержания электрического поля в проводнике необходимо непрерывно подавать на него заряженные частицы, образуя замкнутую цепь.

Применение на практике

Вся современная электротехника построена на принципах взаимодействия кулоновских сил. Благодаря открытию Клоном этого фундаментального закона развилась целая наука, изучающая электромагнитные взаимодействия. Понятие термина электрического поля также базируется на знаниях кулоновских сил. Доказано, что электрическое поле неразрывно связано с зарядами элементарных частиц.

Грозовые облака не что иное как скопление электрических зарядов. Они притягивают к себе индуцированные заряды земли, в результате чего появляется молния. Это открытие позволило создавать эффективные молниеотводы для защиты зданий и электротехнических сооружений.

На базе электростатики появилось много изобретений:

- конденсатор;

- различные диэлектрики;

- антистатические материалы для защиты чувствительных электронных деталей;

- защитная одежда для работников электронной промышленности и многое другое.

На законе Кулона базируется работа ускорителей заряженных частиц, в частности, функционирование Большого адронного коллайдера (см. Рис. 4).

Ускорение заряженных частиц до околосветовых скоростей происходит под действием электромагнитного поля, создаваемого катушками, расположенными вдоль трассы. От столкновения распадаются элементарные частицы, следы которых фиксируются электронными приборами. На основании этих фотографий, применяя закон Кулона, учёные делают выводы о строении элементарных кирпичиков материи.

Использованная литература:

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004.

- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учеб. пособ.: Для вузов.

- Ландсберг Г. С. Элементарный учебник физики. Том II. Электричество и магнетизм.

Видео по теме

Электризация и электрический заряд

Определения

Электростатика — раздел физики, изучающий неподвижные заряды.

Электризация — процесс, в результате которого тело приобретает электрический заряд. Если тело начиняет притягивать к себе другие тела, то говорят, что оно наэлектризовано, или приобрело электрический заряд.

Электрический заряд — физическая величина, определяющая способность тел участвовать в электромагнитных взаимодействиях.

Электрический заряд обозначается как q. Единица измерения — Кулон (Кл).

В природе существуют два вида зарядов, которые условно назвали положительными и отрицательными. Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Закон сохранения зарядаАлгебраическая сумма зарядов в замкнутой системе сохраняется:

∑qi=const.

Замкнутая система в электростатике — такая система, которая не обменивается зарядами с окружающей средой.

Экспериментально доказано, что заряды можно делить, но до определенного предела. Носитель наименьшего электрического заряда — электрон. Он заряжен отрицательно.

Заряд электрона:

qe=−1,6·10−19 Кл

Масса электрона:

me=9,1·10−31 кг

Модуль любого заряда кратен заряду электрона:

q=Nqe

N — избыток электронов.

В процессе электризации от одного тела к другому передаются только электроны. Если у тела избыток электронов, то оно заряжено отрицательно, а если недостаток, то — положительно.

Внимание! Заряженные тела притягивают к себе нейтральные тела и тела с противоположным зарядом. Отталкивание наблюдается только между одноименно заряженными телами.

Пример №1. На двух одинаковых металлических шарах находятся положительный заряд 7 нКл и отрицательный заряд 1 нКл. Каким станет заряд на каждом шаре при соприкосновении шаров?

После того, как шары соприкоснутся, заряд на них выровняется. Так как большим зарядом обладает положительно заряженный шар, то оба шара в итоге будут заряжены положительно:

(7 – 1)/2 нКл = 3 нКл

Каждый шар будет иметь положительный заряд, равный 3 нКл.

Закон Кулона

Закон Кулона — основной закон электростатики, который был открыт экспериментально в 1785 году.

Закон Кулона

Два неподвижных точечных заряда в вакууме взаимодействуют друг с другом с силой, прямо пропорциональной квадрату расстояния между ними:

FK=k|q1||q2|r2

FK — сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда (кулоновская сила, или сила Кулона). |q1| (Кл) и |q2| (Кл) — модули зарядов, r (м) — расстояние между зарядами, k — коэффициент пропорциональности, который численно равен силе взаимодействия между двумя точечными зарядами по 1 Кл, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга:

k=14πε0=9·109 Н·м2/Кл2

ε0 — электрическая постоянная равная, 8,85∙10–12 Кл2/(Н∙м2).

Закон Кулона в среде

FK=k|q1||q2|εr2

ε — диэлектрическая проницаемость. Это табличная величина, которая показывает, во сколько раз электрическое взаимодействие в среде уменьшается по сравнению с вакуумом.

Направление силы Кулона

Направление силы Кулона зависит от знаков зарядов. На рисунке ее прикладывают к центру заряженного тела.

Подсказки к задачам

Подсказка №1

При соприкосновении одинаковых проводящих шариков, один из которых заряжен, заряд между шариками делится поровну:

q′

1=q′2=q2

Подсказка №2

При соприкосновении одинаковых проводящих шаров заряды складываются с учетом знаков и делятся поровну. Модули зарядом двух шариков:

q′1=q′2=|q1±q2|2

Пример №2. Два маленьких одинаковых металлических шарика заряжены положительными зарядами q и 5q и находятся на некотором расстоянии друг от друга. Шарики привели в соприкосновении и раздвинули на прежнее расстояние. Как изменилась сила взаимодействия шариков?

Изначально сила Кулона была равна:

FK1=kq5qr2=5kq2r2

Когда шарики коснулись, заряд каждого из них стал равен:

q′=5q+q2=3q

После того, как шарики раздвинули на прежнее расстояние, сила взаимодействия между ними стала равна:

FK2=k3q3qr2=9kq2r2

Поделим вторую силы на первую и получим:

FK2FK1=9kq2r2·r25kq2=95=1,8

Следовательно, после всех манипуляций сила взаимодействия между двумя заряженными шариками увеличилась в 1,8 раз.

Задание EF17493

а) вверх

б) вниз

в) вправо

г) влево

Алгоритм решения

- Вспомнить, как взаимодействуют разноименные заряды.

- Установить взаимодействие заряда с каждым из шариков.

- Выяснить, куда будет направлена равнодействующая сила, действующая на заряд со стороны заряженных шариков.

Решение

Отрицательные и положительные заряды притягиваются. Следовательно, каждый из положительно заряженных шариков притягивает отрицательный заряд q к себе — каждая из сил (FK1 и FK2) будет направлена вправо. Поэтому их равнодействующая FK тоже будет направлена вправо.

Ответ: в

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Задание EF17545

а) 0,36

б) 0,60

в) 0,75

г) 1,67

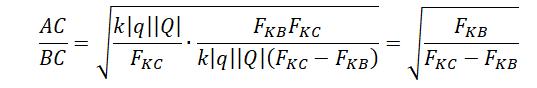

Алгоритм решения

1.Записать исходные данные.

3.Применить закон Кулона для данного случая.

4.Выполнить решение в общем виде.

5.Подставить известные данные и вычислить искомую величину.

Решение

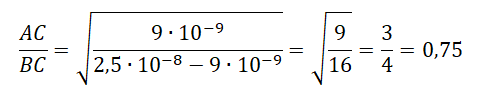

Запишем исходные данные:

• Сила, с которой заряд Q действует на точечный заряд q, помещенный в вершину С: FKC = 2,5∙10–8 Н.

• Сила, с которой заряд Q действует на точечный заряд q, помещенный в вершину В: FKB = 9∙10–9 Н.

Запишем закон Кулона:

FK=k|q1||q2|r2

Применим закон Кулона для 1 и 2 случая:

FKC=k|q||Q|AC2

FKB=k|q||Q|AB2

По условию задачи нужно найти соотношение сторон треугольника АС к ВC. Для этого выразим известные стороны треугольника из формул выше:

AC=√k|q||Q|FKC

AB=√k|q||Q|FKB

Сторону ВС можно выразить с помощью теоремы Пифагора (АВС — прямоугольный треугольник, так как угол С является прямым):

BC=√AB2−AC2=√k|q||Q|FKB−k|q||Q|FKC=√k|q||Q|(FKC−FKB)FKBFKC

Отсюда:

Ответ: в

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

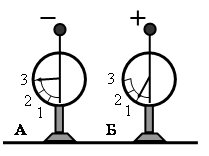

Задание EF17737

Ответ:

а) не изменятся

б) станут равными 1

в) станут равными 2

г) станут равными 0

Алгоритм решения

1.Записать показания электрометров.

2.Установить, что произойдет, если их соединить проволокой.

3.Вычислить показания электрометров после их соединения.

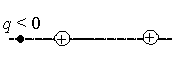

Решение

Запишем показания электрометров:

• Слева электрометр показывает отрицательный заряд q1, равный «3».

• Справа электрометр показывает положительный заряд q2, равный «1».

Когда электрометры соединятся проволокой, избыточный отрицательный заряд в виде электронов частично переместится из левого электрометра в правый электрометр так, что показания приборов выровняются. Они будут показывать:

q=|−q1+q2|2=22=1

Ответ: б

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Алиса Никитина | Просмотров: 4.6k