Наличие фототока в отсутствие напряжения

на электродах (при

)

объясняется тем, что небольшая часть

фотоэлектронов имеет запас кинетической

энергии (Eк),

позволяющий им достичь анода даже в

отсутствие внешнего электрического

поля. Для того чтобы фототок стал равным

нулю (т.е. чтобы фотоэлектроны не достигали

анода), необходимо приложить к электродам

отрицательное напряжение, которое

называется задерживающим напряжением

или запирающим потенциалом (Uз).

При этом работа электростатических сил

(A = eUз)

затрачивается на изменение кинетической

энергии электрона (Eк)

до нуля.

(8.1)

С ростом напряжения фототок растет до

тех пор, пока все фотоэлектроны, вылетевшие

с катода, не будут способны достичь

анода, при этом ток в цепи достигает

насыщения. Дальнейшее увеличение

напряжения силу фототока не изменяет.

Русский ученый А.Г. Столетов, проведя

систематическое экспериментальное

исследование внешнего фотоэффекта в

1888 г, установил, что ток насыщениятем больше, чем больше величина светового

потока (рис. 8.2). Отсюдапервый закон

фотоэффекта: при фиксированной частоте

излучения величина фототока насыщения

(Iн)

прямо пропорциональна интенсивности

(Ф):

, (8.2)

где γ

– фоточувствительность поверхности.

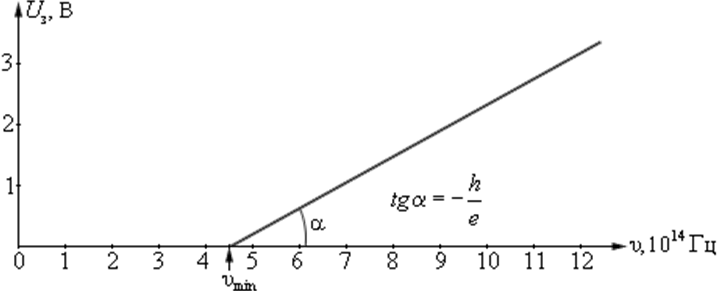

Если, зафиксировав интенсивность,

изменять частоту падающего света

(),

то будет меняться величина задерживающего

напряжения. Зависимость задерживающего

напряжения (запирающего потенциала) от

частоты представлена на рис. 8.3.

Рис.

8.3. Зависимость

запирающего

потенциала

Uз

от

частоты

ν

падающего

света

Оказалось, что для любого металла энергия

фотоэлектронов (а следовательно, и

величина задерживающего напряжения)

не зависит от светового потока, но

пропорциональна частоте излучения. Эта

зависимость определяется вторым

законом фотоэффекта: скорость

фотоэлектронов возрастает с увеличением

частоты падающего света и не зависит

от его интенсивности.

При определенной для каждого металла

частоте света 0задерживающее напряжение обращается

в нуль. При меньших частотах фотоэффект

не наблюдается. Отсюдатретий закон:

независимо от интенсивности света

фотоэффект начинается только при

определенной для каждого металла

минимальной частоте света, называемой

«красной» границей фотоэффекта.

Если первый закон фотоэффекта можно

интерпретировать на основе предположения,

что свет имеет волновую природу, то

второй закон не может быть объяснен с

точки зрения волновых представлений.

Существование «красной» границы и

безинерционность фотоэффекта также

противоречат представлению о свете как

о непрерывной волне.

Для объяснения закономерностей внешнего

фотоэффекта Эйнштейн предположил, что

поглощение света имеет квантовый

характер. Это означает, что процесс

поглощения света веществом происходит

дискретно во времени и пространстве.

Каждый электрон поглощает один квант

световой энергии, затрачивая ее часть

на совершение работы выхода, а остаток

уносит в виде кинетической энергии.

Вследствие закона сохранения энергии

справедливо следующее равенство,

называемое уравнением Эйнштейна:

, (8.3)

где

– энергия поглощенного кванта

(фотона);– работа выхода электрона из;

– наибольшая кинетическая энергия

вылетевших электронов.

Энергия кванта , в

соответствии с формулой Планка,

пропорциональна его частоте:

,

(8.4)

где

= 6,63∙10-34Дж∙с — постоянная

Планка.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

можно записать в виде

.

(8.5)

На основе этого уравнения объясняются

экспериментальные законы фотоэффекта.

Если

,

то за счет энергии, получаемой электроном

в результате поглощения кванта света,

совершается работа выхода и приобретается

кинетическая энергия. Если электрон

вырывается не с поверхности металла, а

из внутренних областей, то кинетическая

энергия может частично превращаться

во внутреннюю энергию вследствие

случайных столкновений с атомами и

другими электронами. Поэтому некоторые

фотоэлектроны вылетают из металла со

скоростями, меньшими максимальной.

Если энергия кванта света меньше работы

выхода электрона из металла, фотоэффект

не будет наблюдаться, т.е. фотоэффект

возможен при

(8.6)

(третий

закон фотоэффекта).

Так как работа выхода электрона для

данного металла является величиной

постоянной, с ростом частоты будут расти

кинетическая энергия и максимальная

скорость фотоэлектронов (второй закон

фотоэффекта).

При неизменной частоте и энергии каждого

кванта изменение светового потока

означает изменение числа (NФ)

фотонов (квантов), падающих в единицу

времени на единицу поверхности металла:

.

Поскольку электрон взаимодействует

лишь с одним квантом (вероятность

поглощения электроном двух квантов

мала), то при изменении интенсивности

изменится число квантов света и,

следовательно, число фотоэлектронов

и величина тока насыщения (первый закон

фотоэффекта). При этом энергия каждого

электрона будет определяться только

частотой излучения.

Внутренний фотоэффект. При внутреннем

фотоэффекте фотоэлектроны не покидают

вещество и работу выхода не совершают,

полученная энергия затрачивается на

разрыв связи с атомом. Для того чтобы

электрон в полупроводнике или изоляторе

стал свободным, что с точки зрения зонной

модели означает переход из валентной

энергетической зоны в зону проводимости,

ему надо преодолеть зону запрещенных

энергий (Е).

При этом образуется сразу два носителя

заряда: свободный электрон в зоне

проводимости и вакантное место (дырка)

в валентной зоне, так что каждый носитель

преодолевает энергетический барьер,

равный половине зоны запрещенных энергий

Рис.

8.4. Заполнение энергетических зон в

полупроводнике; показаны только валентная

и свободная зоны; чёрные кружки –

электроны в свободной зоне; белые –

дырки в валентной зоне

Уравнение Эйнштейна для внутреннего

фотоэффекта будет иметь вид

,

(8.7)

где

— энергия кванта света (фотона).

Очевидно, что это уравнение определяет

«красную» границу внутреннего фотоэффекта.

При внутреннем фотоэффекте зависимость

фототока Iот величины

светового потокаФпри постоянном

напряжении (световая характеристика)

имеет нелинейный характер:

фоточувствительность γ меняется, убывая

с ростом светового потока.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В году Г. Герцем был открыт фотоэлектрический эффект, а продолжить его исследования довелось А.Г. Столетову. Ф. Леонард в году серьезно занялся данным проектом. К тому времени был открыт электрон. Это говорило о том, что фотоэффект состоял в вырывании электронов из вещества под действием падающего на него света.

Данное исследование законов Столетова изображено на рисунке

Рисунок 521 Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.

В лабораторных условиях применили стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами с очищенной поверхностью. К ним прикладывали напряжение

U

с возможностью изменения полярности с помощью ключа. Катод освещали монохроматическим светом с длиной волны

λ

через кварцевое окошко. Так как световой поток оставался неизменным, то зависимость силы тока

I

от напряжения ослабевала. Рисунок

наглядно демонстрирует кривые зависимости при интенсивном свете, попадающем на катод.

Рисунок 522 Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.

По графику видно, что при подаче большого напряжения фототок анода

А

достигает насыщения, потому как при вырывании светом из катода они в состоянии достичь его.

Ток насыщения. Закономерности фотоэффекта

Определение 1

Ток насыщения

Iн

прямо пропорционален интенсивности падающего света.

При наличии отрицательного напряжения на аноде, электрическое поле, находящееся между катодом и анодом, тормозится электронами. К аноду могут добраться электроны, у которых кинетическая энергия превышает значение

eU

. При наличии напряжения меньше, чем

Uз

, происходит прекращение фототока. После измерения

Uз

определяется максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов:

mυmaxeU

.

Из формулы видно, что оно не зависит от интенсивности падающего света. После глубоких исследований стало ясно, что при возрастании запирающего потенциала происходит линейное увеличение частоты света

ν

.

Рисунок 523 Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.

После многочисленных экспериментов были установлены закономерности формул фотоэффекта:

- При увеличении частоты света

νпроисходит возрастание кинетической энергии, независящей от ее интенсивности.

- Наименьшей частотой

νminс внешним фотоэффектом называют красную границу фотоэффекта каждого вещества.

- Количество фотоэлектронов за

с

вырывания из катода прямо пропорционально интенсивности света.

- Фотоэффект возникает после освещения катода с условием, что

ννmin

Данные закономерности не соответствовали представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Исходя из волновых представлений, взаимодействие световой волны с электроном должно действовать по принципу постепенного накапливания энергии. Чтобы он смог вылететь из катода, необходимо иметь достаточное количество энергии, накапливаемой за определенный промежуток времени, не зависящий от интенсивности света.

Появление фотоэлектронов происходит сразу после освещения катода. Данная модель не давала четкого представления нахождения красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла дать объяснение независимости энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока и пропорциональности максимальной кинетической энергии частоты света. Поэтому электромагнитная теория была не способна объяснить эти изменения.

В году А. Эйнштейн дает теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта, основываясь на гипотезе М. Планка.

[custom_ads_shortcode1]

Постоянная Планка. Уравнение Эйнштейна

Определение 3

Излучение и поглощение света происходит определенными порциями, где она определяется формулой

Ehν

,

h

принято называть постоянной Планка.

Основной шаг в развитии квантовых представлений относится к Эйнштейну: Свет обладает прерывистой структурой. Электромагнитная волна состоит из порций, называемых, кварками, спустя время которые зафиксировали как фотоны.

После взаимодействия с веществом фотон передает свою энергию

hν

одному электрону, одна часть которой рассеивается при столкновениях с атомами, а другая затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл-вакуум. Для этого ему необходимо совершить работу выхода

А

, зависящую от свойств материала катода.

Определение 5

Наибольшую кинетическую энергию, вылетевшую из катода фотоэлектроном, определяют законом сохранения энергии: mν22maxeUehνA.

Формула получила название уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.

Благодаря ему, закономерности внешнего явления фотоэффекта могут быть объяснены. Линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта следуют из данного выражения.

Определение 6

Общее количество фотоэлектронов, которые покидают поверхность катода в течение

с

, пропорционально числу фотонов, падающих на поверхность. Можно сделать вывод, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока.

Определение 7

По уравнению фотоэффекта Эйнштейна тангенс угла наклона прямой, выражающий зависимость запирающего потенциала

Uз

от частоты

ν

, равняется отношению постоянной Планка

h

к заряду электрона

e

:

tgαhe

.

Формула позволяет вычислить значение постоянной Планка. Р. Милликенн проводил измерения в 1914 году, после чего смог определить работу выхода А:

Определение 8

Ahνminhcλкр

,где c – скорость света, λкр– длина волны, которая соответствует красной границе фотоэффекта.

Большинство металлов имеет работу выхода

А

и составляет несколько электрон-вольт

эВДж

.

Определение 9

None Наименьшая работа выхода наблюдается у щелочных элементов. Натрий при A19эВ соответствует красной границе фотоэффекта λкр680нм. Такие соединения применяют для создания катодов в фотоэлементах, используемых для регистрации видимого света.

Определение 10

Законы фотоэффекта говорят о том, что при пропускании и поглощении свет ведет себя подобно потоку частиц, называемых фотонами или световыми квантами.

Энергия фотонов записывается в виде формулы

Ehν

.

Определение 12

При движении в вакууме фотон обладает скоростью

с

, а его масса

m

. Общее соотношение теории относительности, связывающее энергию, импульс и массу любой частицы, записывается как

Emcpc

.

Отсюда следует, что фотон обладает импульсом, значит: pEchνc.

Можно сделать вывод, что учение о свете вернулось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не расценивается как возврат к корпускулярной теории Ньютона. В XX было известно о двойственной природе света.

Когда он распространялся, то проявлялись его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), при его взаимодействии с веществом – корпускулярные, то есть явление фотоэффекта. Это и получило название корпускулярно-волнового дуализма.

Спустя время, данная теория была подтверждена у других элементарных частиц. Классическая физика не дает наглядную модель сочетаний волновых и корпускулярных свойств микрообъектов. Их движениями управляют законы квантовой механики.

В основе этой науки лежит теория абсолютно черного тела, доказанная М. Планком, и квантовая, предложенная Эйнштейном.

Рисунок 524 Модель фотоэффекта

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г. Герцем и в 1888–1890 годах экспериментально исследован А. Г. Столетовым. Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Ф. Ленардом в 1900 г. К этому времени уже был открыт электрон (1897 г., Дж. Томсон), и стало ясно, что фотоэффект (или точнее – внешний фотоэффект) состоит в вырывании электронов из вещества под действием падающего на него света.

Схема экспериментальной установки для исследования фотоэффекта изображена на рис. 5.2.1.

|

Рисунок 5.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта. |

В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ. При неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 5.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

|

Рисунок 5. 2. 2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал |

Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

К удивлению ученых, величина Uз оказалась независящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 5.2.3).

|

Рисунок 5.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света |

Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта: 1. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.

2. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, т. е. наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

3. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света. 4. Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.

Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям при взаимодействии с электромагнитной световой волной электрон должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами.

Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода. В этой модели также было невозможно понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока и пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света.

Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности.

Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка. Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что свет имеет прерывистую (дискретную) структуру. Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта.

С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока.

Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 5.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены в 1914 г. Р. Милликеном и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике электрон-вольт часто используется в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равноСреди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные элементы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света.

Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов.

Энергия фотонов равнаФотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,следует, что фотон обладает импульсомТаким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах.

Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма, о которой говорил еще Ломоносов. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком, и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.

терминология оптики оптика FAQ по эфирной физике электротехника и электроника электрические цепи

Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Генрихом Герцем и в 1888–1890 годах экспериментально исследован А. Г. Столетовым.

Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Филиппом фон Ленардом в 1900 г. К этому времени уже был открыт электрон (Д. Томсон, 1897 г.

), и стало ясно, что фотоэффект (или точнее – внешний фотоэффект) состоит в вырывании электронов из вещества под действием падающего на него света. Схема экспериментальной установки для исследования фотоэффекта изображена на рис. 1.

| Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта. |

В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения.

На рис. 2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

| Рисунок 2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал. |

Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 3).

| Рисунок 3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света. |

Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

- Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.

- Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

- Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.

- Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.

Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден на открытия в 1900 году Максом Планком квантованности, то есть дискретности, электромагнитного излучения, причем энергия каждого кванта определяется формулой Планка E = hν, где h – постоянная Планка. Макс Планк в своей работе 1900 года “О нормальном спектре излучения” показал, что электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Эту формула называется уравнением фотоэффекта. С помощью этого уравнения, являющегося комбинацией формулы Планка с классическими формулами кинетической энергии и энергии потенциального электрического поля электрона, можно объяснить закономерности внешнего фотоэффекта. Из этого уравнения следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения фотоэффекта, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.

) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равноСреди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна Фотон, будучи волной, движется в прозрачных физических средах с характеристической скоростью данной среды, а в вакууме (свободном от вещества космическом эфире) со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,следует, что фотон обладает импульсом

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма, который часто превратно понимается как раздвоение логики (в релятивизме). На самом деле фотон есть квантованный вихрь эфира, распространяющийся в нем в виде поперечной волны. Он не является вещественной частицей, имеющей массу. Фотон, – а более широко, – электромагнитная волна любой частоты является процессом колебания основной вселенской физической среды – эфира. Его квантованность, дискретность есть лишь следствие сверхтекучести эфира. В других сверхтекучих средах или средах с низкой вязкостью, физики уже более ста лет наблюдают аналогичные квантово-волновые явления: фотоны и пр.

терминология оптики оптика FAQ по эфирной физике электротехника и электроника электрические цепи

Знаете ли Вы,

что такое мысленный эксперимент, gedanken experiment?Это несуществующая практика, потусторонний опыт, воображение того, чего нет на самом деле. Мысленные эксперименты подобны снам наяву. Они рождают чудовищ. В отличие от физического эксперимента, который является опытной проверкой гипотез, “мысленный эксперимент” фокуснически подменяет экспериментальную проверку желаемыми, не проверенными на практике выводами, манипулируя логикообразными построениями, реально нарушающими саму логику путем использования недоказанных посылок в качестве доказанных, то есть путем подмены. Таким образом, основной задачей заявителей “мысленных экспериментов” является обман слушателя или читателя путем замены настоящего физического эксперимента его “куклой” – фиктивными рассуждениями под честное слово без самой физической проверки. Заполнение физики воображаемыми, “мысленными экспериментами” привело к возникновению абсурдной сюрреалистической, спутанно-запутанной картины мира. Настоящий исследователь должен отличать такие “фантики” от настоящих ценностей.

Релятивисты и позитивисты утверждают, что “мысленный эксперимент” весьма полезный интрумент для проверки теорий (также возникающих в нашем уме) на непротиворечивость. В этом они обманывают людей, так как любая проверка может осуществляться только независимым от объекта проверки источником. Сам заявитель гипотезы не может быть проверкой своего же заявления, так как причина самого этого заявления есть отсутствие видимых для заявителя противоречий в заявлении.

Это мы видим на примере СТО и ОТО, превратившихся в своеобразный вид религии, управляющей наукой и общественным мнением. Никакое количество фактов, противоречащих им, не может преодолеть формулу Эйнштейна: “Если факт не соответствует теории – измените факт” (В другом варианте ” – Факт не соответствует теории? – Тем хуже для факта”).

Максимально, на что может претендовать “мысленный эксперимент” – это только на внутреннюю непротиворечивость гипотезы в рамках собственной, часто отнюдь не истинной логики заявителя. Соответсвие практике это не проверяет. Настоящая проверка может состояться только в действительном физическом эксперименте.

Эксперимент на то и эксперимент, что он есть не изощрение мысли, а проверка мысли. Непротиворечивая внутри себя мысль не может сама себя проверить. Это доказано Куртом Гёделем.

Понятие “мысленный эксперимент” придумано специально спекулянтами – релятивистами для шулерской подмены реальной проверки мысли на практике (эксперимента) своим “честным словом”. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

| НОВОСТИ ФОРУМА Рыцари теории эфира |

22.07.2019 – 18:29: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ – Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Вячеслава Осиевского – Карим_Хайдаров. 21.07.2019 – 14:44: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА – Experimental Physics -> ИНЕРЦИОИДНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ЭНЕРГИИ – Карим_Хайдаров. 21.07.2019 – 14:42: ГЕОФИЗИКА И ФИЗИКА ПЛАНЕТ – Geophysics and planetology -> Сезонные колебания уровня вод морей и океанов – Карим_Хайдаров. 21.07.2019 – 09:45: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – New Technologies -> ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА – Карим_Хайдаров. 21.07.2019 – 09:44: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА – War, Politics and Science -> ЗА НАМИ БЛЮДЯТ – Карим_Хайдаров. 21.07.2019 – 09:43: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ – Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Галины Царёвой – Карим_Хайдаров. 20.07.2019 – 05:34: ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ – Economy and Finances -> КОЛЛАПС МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ – Карим_Хайдаров. 20.07.2019 – 05:30: ЭКОЛОГИЯ – Ecology -> Биологическая безопасность населения – Карим_Хайдаров. 16.07.2019 – 10:00: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА – War, Politics and Science -> РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА. КОМУ ЭТО НАДО? – Карим_Хайдаров. 16.07.2019 – 09:58: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ – Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от О.Н. Четвериковой – Карим_Хайдаров. 12.07.2019 – 17:46: ФИЗИКА ЭФИРА – Aether Physics -> Понятие времени и эфир – Владимир_Афонин. 11.07.2019 – 07:14: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА – War, Politics and Science -> Проблема государственного терроризма – Карим_Хайдаров. |

Источники:

- zaochnik.com

- questions-physics.ru

- bourabai.ru

Запирающий потенциал

Cтраница 1

Запирающий потенциал на этом электроде не нужен.

[2]

Запирающий потенциал пропорционален частоте падающего света и не зависит от величины светового потока.

[3]

Отрицательный запирающий потенциал на сетку ЭРЕ может быть также подан через контакт струйного реле 1РС ( 2РС) при нормальной работе насоса. Если включенный в работу насос подает воду в трубопровод, то контакты соответствующего струйного реле замыкаются.

[4]

Измерив запирающий потенциал рг, можно определить максимальную кинетическую энергию ( и скорость) электронов, покидающих катод.

[5]

Измерив запирающий потенциал фг, можно определить максимальную кинетическую энергию ( и скорость) электронов, покидающих катод.

[6]

Величина запирающего потенциала, сеточный ток, который необходимо создать в момент зажигания дуги, и ток деионизации задаются заводом, изготовляющим вентили. Диапазон изменения угла зажигания определяется требуемым диапазоном регулирования напряжения на нагрузке. Исходя из этих данных, необходимо выбрать амплитуду сеточного напряжения Uc и все сопротивления схемы.

[7]

Что такое запирающий потенциал, от чего и как он зависит.

[8]

Потенциал Vs называют запирающим потенциалом.

[9]

На соответствующую базу подается запирающий потенциал.

[10]

При увеличении частоты возрастает запирающий потенциал, при уменьшении — запирающий потенциал уменьшается до нуля ( при критической частоте VK), затем фотоэффект пропадает. Итак, второй закон фотоэффекта: запирающий потенциал и, следовательно, максимальная скорость фотоэлектронов возрастают при увеличении частоты облучения. Сила фототока насыщения при этом не изменяется.

[11]

При увеличении частоты возрастает запирающий потенциал, при уменьшении — запирающий потенциал уменьшается до нуля ( при критической частоте VK), затем фотоэффект пропадает. Итак, второй экспериментальный закон фотоэффекта: запирающий потенциал и, следовательно, максимальная скорость фотоэлектронов возрастают при увеличении частоты облучения.

[12]

При увеличении последнего возрастают запирающий потенциал и стопорный ток.

[13]

Управление выпрямителями обеспечивается подачей запирающего потенциала на сетку лампы от специального газотрона или снятием потенциала, осуществляемым магнитными пускателями путем соединения цепи сеток ламп с потенциалом земли. Нагрузка присоединяется по двухконтурной схеме, обладающей индуктивной плавно регулируемой связью.

[14]

Диод Д5 находится под запирающим потенциалом 1 25 В. Когда напряжение сигнала на контуре КК2 не превышает этого значения, что соответствует нормальным условиям работы, диод не влияет на режим приема сигнала. Если же второе электронное реле заперто и его входное сопротивление велико, то напряжение сигнала на контуре КК2 может возрасти больше напряжения запирания диода. Тогда диод открывается, шунтируя сигнал, чем предотвращается ложное срабатывание приемника.

[15]

Страницы:

1

2

3

4