Рассмотрим понятия угловой скорости и углового ускорения при вращении твердого тела в теории и на примерах решения задач.

Угловая скорость

Угловой скоростью называют скорость вращения тела, определяющуюся приращением угла поворота тела за некоторый промежуток (единицу) времени.

Обозначение угловой скорости: ω (омега).

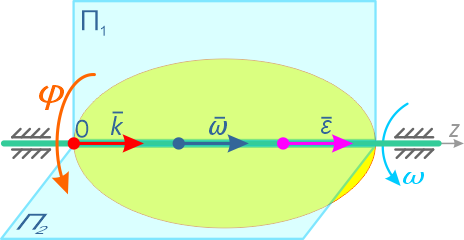

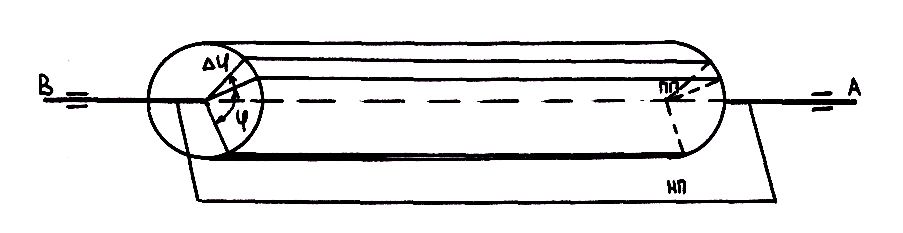

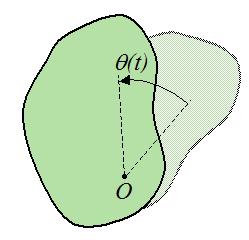

Рассмотрим некоторое твердое тело, вращающееся относительно неподвижной оси.

С этим телом свяжем воображаемую плоскость П, которая совершает вращение вместе с заданным телом.

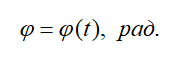

Вращательное движение определяется двугранным углом φ между двумя плоскостями, проходящими через ось вращения. Изменение этого угла с течением времени есть закон вращательного движения:

Положительным считается угол, откладываемый против хода часовой стрелки, если смотреть навстречу выбранному направлению оси вращения Oz. Угол измеряется в радианах.

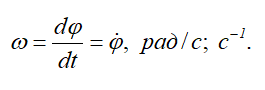

Быстрота изменения угла φ (перемещения плоскости П из положения П1 в положение П2) – это и есть угловая скорость:

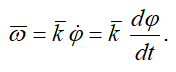

Приняв вектор k как единичный орт положительного направления оси, получим:

Вектор угловой скорости – скользящий вектор: он может быть приложен к любой точке оси вращения и всегда направлен вдоль оси, при положительном значении угловой скорости направления ω и k совпадают, при отрицательном – противоположны.

Формулы угловой скорости

Формула для расчета угловой скорости в зависимости от заданных параметров вращения может иметь вид:

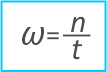

- если известно количество оборотов n за единицу времени t:

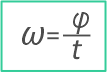

- если задан угол поворота φ за единицу времени:

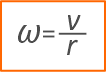

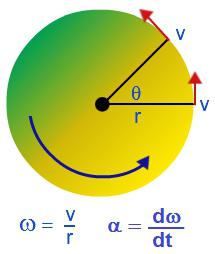

- если известна окружная скорость точки тела v и расстояние от оси вращения до этой точки r:

Размерности угловой скорости:

- Количество оборотов за единицу времени [об/мин], [c-1].

- Угол поворота за единицу времени [рад/с].

Определение угловой скорости

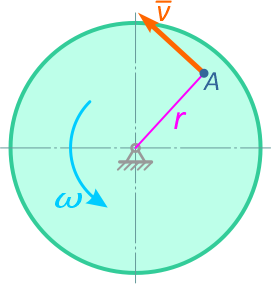

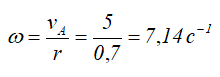

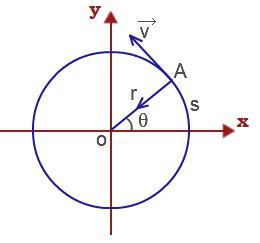

Пример: Диск вращается относительно своего центра.

Известна скорость v некоторой точки A, расположенной на расстоянии r от центра вращения диска.

Определить величину и направление угловой скорости диска ω, если v = 5 м/с, r = 70 см.

Таким образом, угловая скорость диска составляет 7,14 оборотов в секунду. Направление угловой скорости можно определить по направлению скоростей её точек.

Вектор скорости точки A стремится повернуть диск относительно центра вращения против хода часовой стрелки, следовательно, направление угловой скорости вращения диска имеет такое же направление.

Другие примеры решения задач >

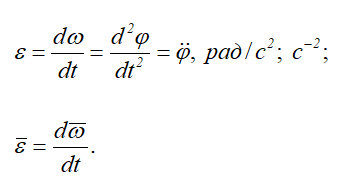

Угловое ускорение

Угловое ускорение характеризует величину изменения угловой скорости при вращении твердого тела:

Обозначение: ε (Эпсилон)

Единицы измерения углового ускорения: [рад/с2], [с-2]

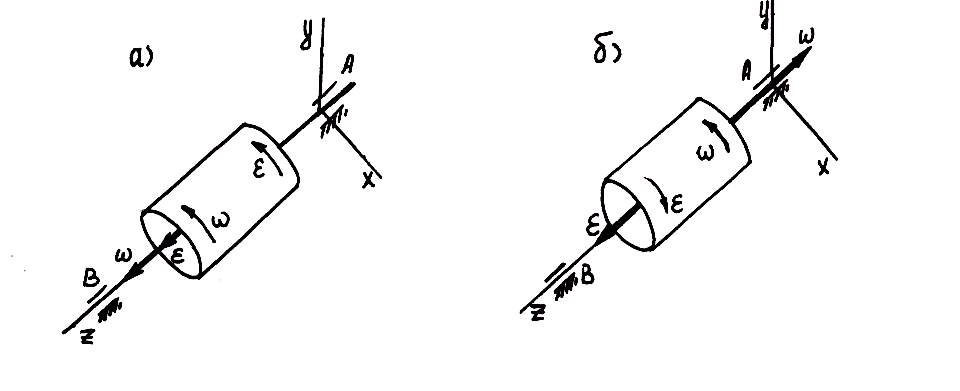

Вектор углового ускорения так же направлен по оси вращения. При ускоренном вращении их направления совпадают, при замедленном — противоположны.

Другими словами, при положительном ускорении угловая скорость нарастает (вращение ускоряется), а при отрицательном — уменьшается (вращение замедляется).

Для некоторых частных случаев вращательного движения твердого тела могут быть использованы формулы:

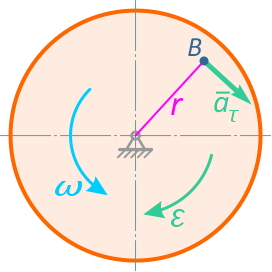

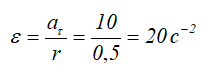

Расчет углового ускорения

Пример: По заданному значению касательной составляющей полного ускорения aτ точки B, расположенной на расстоянии r от центра вращения колеса.

Требуется определить величину и направление углового ускорения колеса ε, если aτ = 10 м/с2, r = 50 см.

Угловое ускорение колеса в заданный момент времени составляет 20 оборотов за секунду в квадрате. Направление углового ускорения определяется по направлению тангенциального ускорения точки.

Здесь, угловое ускорение направлено противоположно направлению угловой скорости вращения колеса. Это означает, что вращение колеса замедляется.

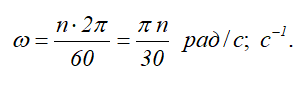

В технике угловая скорость часто задается в оборотах в минуту n [об/мин]. Один оборот – это 2π радиан:

Например, тело совершающее 1,5 оборота за одну секунду имеет угловую скорость

ω = 1,5 с-1 = 9,42 рад/с.

Смотрите также:

- Примеры расчета угловой скорости и ускорения

- Скорости и ускорения точек вращающегося тела

Вращательное движение и угловая скорость твердого тела

В этой статье речь пойдет о физических величинах, которые характеризуют вращательное движение тела: угловая скорость, угловое перемещение, угловое ускорение, момент сил.

Твердым телом называют совокупность жестко связанных материальных точек. Когда твердое тело производит вращение относительно какой-либо оси, отдельные материальные точки, из которых оно складывается, двигаются по окружностям разных радиусов.

За определенный промежуток времени, например, за которое тело совершит один оборот, отдельные материальные точки, из которых состоит твердое тело, пройдут разные пути, следовательно, отдельные точки будут иметь разные линейные скорости. Описывать вращение твердого тела с помощью линейных скоростей отдельных материальных точек — сложно.

Угловое перемещение

Однако, анализируя движение отдельных материальных точек, можно установить, что за одинаковый промежуток времени все они поворачиваются вокруг оси на одинаковый угол. То есть для описания вращения твердого тела удобно пользоваться такой физической величиной, как угловое перемещение:

Угловая скорость и угловое ускорение

Вращательное движение можно охарактеризовать угловой скоростью: ω = ∆φ/∆t.

Угловая скорость характеризует скорость вращения тела и равняется отношению изменения угла поворота ко времени, за которое оно произошло. Измеряется в радианах за секунду: [ω] = рад/с.

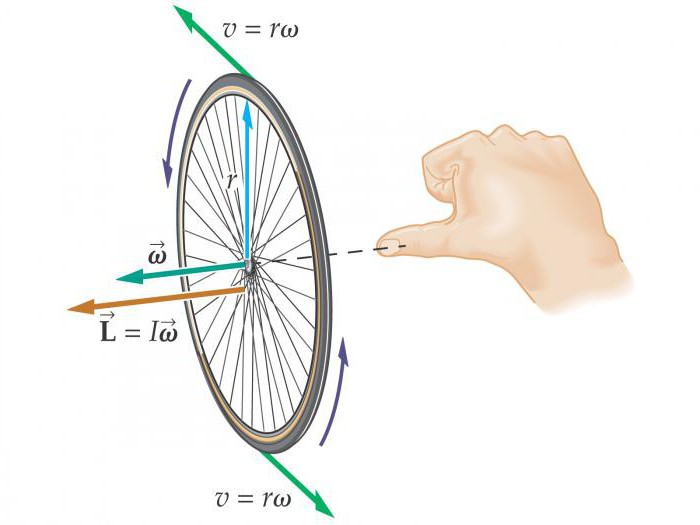

Угловая скорость вращения связана с линейной скоростью следующим соотношением: v = Rω, где R – радиус окружности, по которой двигается тело.

Вращательное движение тела характеризуется еще одной физической величиной — угловым ускорением, которое равно отношению изменения угловой скорости ко времени, за которое оно произошло: ε = ∆ω/∆t. Единица измерения углового ускорения: [ε] = рад/с 2 .

Угловая скорость и угловое ускорение являются псевдовекторами, направление которых зависит от направления вращения. Его можно определить по правилу правого винта.

Равномерное вращательное движение

Равномерное вращательное движение осуществляется с постоянной угловой скоростью и описывается такими уравнениями: ε = 0, ω = const, φ = φ0 + ωt, где φ0 – начальное значение угла поворота.

Равноускоренное вращательное движение

Равноускоренное вращательное движение происходит с постоянным угловым ускорением и описывается такими уравнениями: ε = const, ω = ω0+ εt, φ = φ0 + ω0t + εt 2 /2.

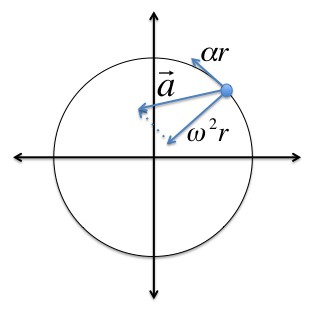

Во время вращения твердого тела центростремительное ускорение каждой точки этого тела можно найти так: ɑц = v 2 /R = (ωR) 2 /R = ω 2 R.

Когда вращение твердого тела ускоренное, можно найти тангенциальное ускорение его точек по формуле: ɑt = ∆v/∆t= ∆(ωR)/∆t= R(∆ω/∆t) = Rε.

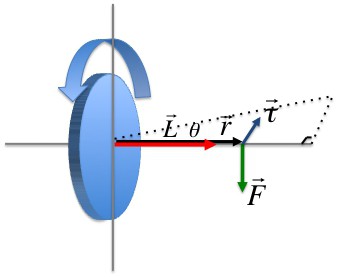

Момент сил

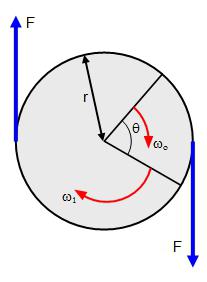

Если, рассматривая физическую проблему, мы имеем дело не с материальной точкой, а с твердым телом, то действие нескольких сил на него, приложенных к различным точкам этого тела, нельзя свести к действию одной силы. В этом случае рассматривают момент сил.

Моментом силы называют произведение силы на плечо. Это векторная величина, и ее находят по формуле: M = RFsinα, где α — угол между векторами R и F. Если на тело действует несколько моментов сил, то их действие можно заменить их равнодействующей, векторной суммой этих моментов: M = M1 + M2 + …+ Mn.

Эксперименты и опыт показывают, что под действием момента силы угловая скорость тела меняется, то есть тело имеет угловое ускорение. Выясним, как зависит угловое ускорение материальной точки (совокупности материальных точек) от приложенного момента сил: F = mɑ, RF = Rma = R 2 mβ, β= M/mR 2 = M/I, где I = mR 2 — момент инерции материальной точки. Заметим, что момент инерции тела имеет зависимость как от массы тела, так и от расположения этой массы относительно оси вращения.

Примеры решения задач

Задача 1. Ротор центрифуги делает 2•10 4 об/мин. После того как выключили двигатель, его вращение прекращается через 8 мин. Найдите угловое ускорение, а также число оборотов, которое совершает ротор с момента выключения двигателя до его полной остановки, считая, что движение ротора равноускоренное.

Найдем угловое ускорение, учитывая, что угловая скорость при равноускоренном движении описывается уравнением: ω(t) = ω0 — εt.

Отсюда, учитывая, что в конце движения скорость равна нулю, найдем: ε = ω0/t = 2πn/t.

Переведя данные задачи в систему единиц СИ (n = 333 об/с; t = 480 с), получим: ε = 2π333/480 = 4,36(рад/с 2 ).

Угол поворота ротора центрифуги за время t будет: φ(t)= φ0 + ω0t + εt 2 /2. Учитывая выражение для углового ускорения и то, что φ0 = 0, находим: φ(t)= ω0t/2 = πnt.

Количество оборотов ротора за это время будет: N = φ(t)/2π = πnt/2π = nt = 8•10 4 (об.).

Ответ: угловое ускорение равно 4,36 рад/с 2 ; количество оборотов, сделанное ротором с момента выключения двигателя до его полной остановки, равно 8•10 4 об.

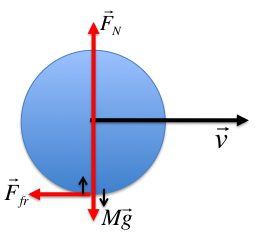

Задача 2. Диск, имеющий массу 1 кг и радиус 20 см, вращается с частотой 120 об. в минуту. Под действием тормозного устройства на край диска начала действовать сила трения 10 Н. Найдите время остановки диска, после того как на него стала действовать сила трения.

Найдем тормозной момент сил, действующий на диск: M = RF.

Найдем угловое ускорение диска: ε = M/I = FR/mR 2 = F/mR.

Найдем время, за которое диск остановится: t = ω0/ε, где ω0 — начальная угловая скорость диска, которая равна 2πv.

Сделаем вычисления: t = 2πv/ ε = 2πvmR/F = 6,28•2•1•0,2/10 = 2,5 (с).

Ответ: время остановки равно 2,5 с.

Угловое перемещение, угловая скорость, угловое ускорение, их связь

С линейными величинами.

Угловое перемещение— векторная величина, характеризующая изменение угловой координаты в процессе её движения.

Углова́я ско́рость — векторная физическая величина, характеризующая скорость вращения тела. Вектор угловой скорости по величине равен углу поворота тела в единицу времени:

а направлен по оси вращения согласно правилу буравчика, то есть, в ту сторону, в которую ввинчивался бы буравчик с правой резьбой, если бы вращался в ту же сторону.

Единица измерения угловой скорости, принятая в системах СИ и СГС) — радианы в секунду. (Примечание: радиан, как и любые единицы измерения угла, — физически безразмерен, поэтому физическая размерность угловой скорости — просто [1/секунда]). В технике также используются обороты в секунду, намного реже — градусы в секунду, грады в секунду. Пожалуй, чаще всего в технике используют обороты в минуту — это идёт с тех времён, когда частоту вращения тихоходных паровых машин определяли, просто «вручную» подсчитывая число оборотов за единицу времени.

Вектор (мгновенной) скорости любой точки (абсолютно) твердого тела, вращающегося с угловой скоростью

где

В случае плоского вращения, то есть когда все векторы скоростей точек тела лежат (всегда) в одной плоскости («плоскости вращения»), угловая скорость тела всегда перпендикулярна этой плоскости, и по сути — если плоскость вращения заведомо известна — может быть заменена скаляром — проекцией на ось, ортогональную плоскости вращения. В этом случае кинематика вращения сильно упрощается, однако в общем случае угловая скорость может менять со временем направление в трехмерном пространстве, и такая упрощенная картина не работает.

Производная угловой скорости по времени есть угловое ускорение.

Движение с постоянным вектором угловой скорости называется равномерным вращательным движением (в этом случае угловое ускорение равно нулю).

Угловая скорость (рассматриваемая как свободный вектор) одинакова во всех инерциальных системах отсчета, однако в разных инерциальных системах отсчета может различаться ось или центр вращения одного и того же конкретного тела в один и тот же момент времени (то есть будет различной «точка приложения» угловой скорости).

В случае движения одной единственной точки в трехмерном пространстве можно написать выражение для угловой скорости этой точки относительно выбранного начала координат:

В случае равномерного вращательного движения (то есть движения с постоянным вектором угловой скорости) декартовы координаты точек вращающегося так тела совершают гармонические колебания с угловой (циклической) частотой, равной модулю вектора угловой скорости.

При измерении угловой скорости в оборотах в секунду (об/с), модуль угловой скорости равномерного вращательного движения совпадает с частотой вращения f, измеренной в герцах (Гц)

(то есть в таких единицах

В случае использования обычной физической единицы угловой скорости — радианов в секунду

Наконец, при использовании градусов в секунду связь с частотой вращения будет:

Углово́е ускоре́ние — псевдовекторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения угловой скорости твёрдого тела.

При вращении тела вокруг неподвижной оси, угловое ускорение по модулю равно:

Вектор углового ускорения α направлен вдоль оси вращения (в сторону

При вращении вокруг неподвижной точки вектор углового ускорения определяется как первая производная от вектора угловой скорости ω по времени, то есть

и направлен по касательной к годографу вектора

Существует связь между тангенциальным и угловым ускорениями:

где R — радиус кривизны траектории точки в данный момент времени. Итак, угловое ускорении равно второй производной от угла поворота по времени или первой производной от угловой скорости по времени. Угловое ускорение измеряется в рад/сек2 .

Угловая скорость и угловое ускорение

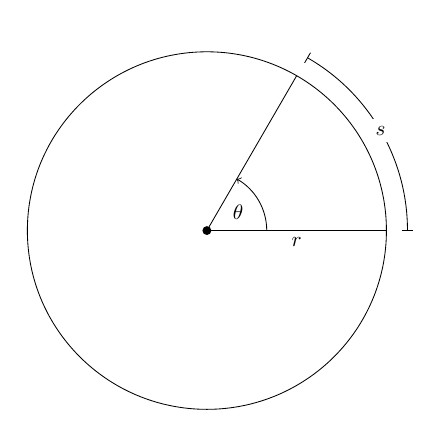

Рассмотрим твердое тело, которое вращается вокруг неподвижной оси. Тогда отдельные точки этого тела будут описывать окружности разных радиусов, центры которых лежат на оси вращения. Пусть некоторая точка движется по окружности радиуса R (рис. 6). Ее положение через промежуток времени Dt зададим углом D

Угловой скоростью называется векторная величина, равная первой производной угла поворота тела по времени:

Вектор

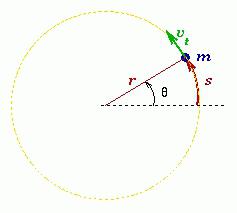

Линейная скорость точки (см. рис. 6)

В векторном виде формулу для линейной скорости можно написать как векторное произведение:

При этом модуль векторного произведения, по определению, равен

Если (

Число полных оборотов, совершаемых телом при равномерном его движении по окружности, в единицу времени называется частотой вращения:

Угловым ускорением называется векторная величина, равная первой производной угловой скорости по времени:

При вращении тела вокруг неподвижной оси вектор углового ускорения направлен вдоль оси вращения в сторону вектора элементарного приращения угловой скорости. При ускоренном движении вектор

Тангенциальная составляющая ускорения

Нормальная составляющая ускорения

Таким образом, связь между линейными (длина пути s, пройденного точкой по дуге окружности радиуса R, линейная скорость v, тангенциальное ускорение

В случае равнопеременного движения точки по окружности (e=const)

где w0 — начальная угловая скорость.

Законы Ньютона.

Первый закон Ньютона. Масса. Сила

Динамика является основным разделом механики, в ее основе лежат три закона Ньютона, сформулированные им в 1687 г. Законы Ньютона играют исключительную роль в механике и являются (как и все физические законы) обобщением результатов огромного человеческого опыта. Их рассматривают как систему взаимосвязанных законов и опытной проверке подвергают не каждый отдельный закон, а всю систему в целом.

Первый закон Ньютона: всякая материальная точка (тело) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит ее изменить это состояние. Стремление тела сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения называется инертностью. Поэтому первый закон Ньютона называют также законом инерции.

Механическое движение относительно, и его характер зависит от системы отсчета. Первый закон Ньютона выполняется не во всякой системе отсчета, а те системы, по отношению к которым он выполняется, называются инерциальными системами отсчета. Инерциальной системой отсчета является такая система отсчета, относительно которой материальная точка, свободная от внешних воздействий, либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно. Первый закон Ньютона утверждает существование инерциальных систем отсчета.

Опытным путем установлено, что инерциальной можно считать гелиоцентрическую (звездную) систему отсчета (начало координат находится в центре Солнца, а оси проведаны в направлении определенных звезд). Система отсчета, связанная с Землей, строго говоря, неинерциальна, однако эффекты, обусловленные ее неинерциальностью (Земля вращается вокруг собственной оси и вокруг Солнца), при решении многих задач пренебрежимо малы, и в этих случаях ее можно считать инерциальной.

Из опыта известно, что при одинаковых воздействиях различные тела неодинаково изменяют скорость своего движения, т.е., иными словами, приобретают различные ускорения. Ускорение зависит не только от величины воздействия, но и от свойств самого тела (от его массы).

Масса тела — физическая величина, являющаяся одной из основных характеристик материи, определяющая ее инерционные (инертная масса) и гравитационные (гравитационная масса) свойства. В настоящее время можно считать доказанным, что инертная и гравитационная массы равны друг другу (с точностью, не меньшей 10 –12 их значения).

Чтобы описывать воздействия, упоминаемые в первом законе Ньютона, вводят понятие силы. Под действием сил тела либо изменяют скорость движения, т. е. приобретают ускорения (динамическое проявление сил), либо деформируются, т. е. изменяют свою форму и размеры (статическое проявление сил). В каждый момент времени сила характеризуется числовым значением, направлением в пространстве и точкой приложения. Итак, сила— это векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на тело со стороны других тел или полей, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет свою форму и размеры.

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона — основной закон динамики поступательного движения — отвечает на вопрос, как изменяется механическое движение материальной точки (тела) под действием приложенных к ней сил.

Если рассмотреть действие различных сил на одно и то же тело, то оказывается, что ускорение, приобретаемое телом, всегда прямо пропорционально равнодействующей приложенных сил:

При действии одной и той же силы на тела с разными массами их ускорения оказываются различными, а именно

Используя выражения (6.1) и (6.2) и учитывая, что сила и ускорение—величины векторные, можем записать

а = kF/m. (6.3)

Соотношение (6.3) выражает второй закон Ньютона: ускорение, приобретаемое материальной точкой (телом), пропорционально вызывающей его силе, совпадает с нею по направлению и обратно пропорционально массе материальной точки (тела).

В СИ коэффициент пропорциональности k= 1. Тогда

Учитывая, что масса материальной точки (тела) в классической механике есть величина постоянная, в выражении (6.4) ее можно внести под знак производной:

численно равная произведению массы материальной точки на ее скорость и имеющая направление скорости, называется импульсом (количеством движения) этой материальной точки.

Подставляя (6.6) в (6.5), получим

Это выражение — более общая формулировка второго закона Ньютона: скорость изменения импульса материальной точки равна действующей на нее силе. Выражение (6.7) называется уравнением движения материальной точки.

Единица силы в СИ — ньютон (Н): 1 Н — сила, которая массе 1 кг сообщает ускорение 1 м/с 2 в направлении действия силы:

1 Н = 1 кг×м/с 2 .

Второй закон Ньютона справедлив только в инерциальных системах отсчета. Первый закон Ньютона можно получить из второго. Действительно, в случае равенства нулю равнодействующей сил (при отсутствии воздействия на тело со стороны других тел) ускорение (см. (6.3)) также равно нулю. Однако первый закон Ньютона рассматривается как самостоятельный закон (а не как следствие второго закона), так как именно он утверждает существование инерциальных систем отсчета, в которых только и выполняется уравнение (6.7).

В механике большое значение имеет принцип независимости действия сил: если на материальную точку действует одновременно несколько сил, то каждая из этих сил сообщает материальной точке ускорение согласно второму закону Ньютона, как будто других сил не было. Согласно этому принципу, силы и ускорения можно разлагать на составляющие, использование которых приводит к существенному упрощению решения задач. Например, на рис. 10 действующая сила F=ma разложена на два компонента: тангенциальную силу Ft, (направлена по касательной к траектории) и нормальную силу Fn (направлена по нормали к центру кривизны). Используя выражения

Если на материальную точку действует одновременно несколько сил, то, согласно принципу независимости действия сил, под F во втором законе Ньютона понимают результирующую силу.

Третий закон Ньютона

Взаимодействие между материальными точками (телами) определяется третьим законом Ньютона: всякое действие материальных точек (тел) друг на друга носит характер взаимодействия; силы, с которыми действуют друг на друга материальные точки, всегда равны по модулю, противоположно направлены и действуют вдоль прямой, соединяющей эти точки:

где F12 — сила, действующая на первую материальную точку со стороны второй;

F21 — сила, действующая на вторую материальную точку со стороны первой. Эти силы приложены к разным материальным точкам (телам), всегда действуют парами и являются силами одной природы.

Третий закон Ньютона позволяет осуществить переход от динамики отдельной материальной точки к динамике системы материальных точек. Это следует из того, что и для системы материальных точек взаимодействие сводится к силам парного взаимодействия между материальными точками.

Теоретическая механика:

Вращательное движение твердого тела

Смотрите также решения задач по теме «Вращательное движение» в онлайн решебниках Яблонского, Мещерского, Чертова (с примерами и методичкой для заочников), Иродова и Савельева.

При поступательном движении тела (§ 60 в учебнике Е. М. Никитина) все его точки движутся по одинаковым траекториям и в каждый данный момент они имеют равные скорости и равные ускорения.

Поэтому поступательное движение тела задают движением какой-либо одной точки, обычно движением центра тяжести.

Рассматривая в какой-либо задаче движение автомобиля (задача 147) или тепловоза (задача 141), фактически рассматриваем движение их центров тяжести.

Вращательное движение тела (Е. М. Никитин, § 61) нельзя отождествить с движением какой-либо одной его точки. Ось любого вращающегося тела (маховика дизеля, ротора электродвигателя, шпинделя станка, лопастей вентилятора и т. п.) в процессе движения занимает в пространстве относительно окружающих неподвижных тел одно и то же место.

Движение материальной точки или поступательное движение тела характеризуют в зависимости от времени линейные величины s (путь, расстояние), v (скорость) и а (ускорение) с его составляющими at и an.

Вращательное движение тела в зависимости от времени t характеризуют угловые величины : φ (угол поворота в радианах), ω (угловая скорость в рад/сек) и ε (угловое ускорение в рад/сек 2 ).

Закон вращательного движения тела выражается уравнением

φ = f (t).

Угловая скорость – величина, характеризующая быстроту вращения тела, определяется в общем случае как производная угла поворота по времени

ω = dφ/dt = f’ (t).

Угловое ускорение – величина, характеризующая быстроту изменения угловой скорости, определяется как производная угловой скорости

ε = dω/dt = f» (t).

Приступая к решению задач на вращательное движение тела, необходимо иметь в виду, что в технических расчетах и задачах, как правило, угловое перемещение выражается не в радианах φ, а в оборотах φоб.

Поэтому необходимо уметь переходить от числа оборотов к радианному измерению углового перемещения и наоборот.

Так как один полный оборот соответствует 2π рад, то

φ = 2πφоб и φоб = φ/(2π).

Угловая скорость в технических расчетах очень часто измеряется в оборотах, произведенных в одну минуту (об/мин), поэтому необходимо отчетливо уяснить, что ω рад/сек и n об/мин выражают одно и то же понятие – скорость вращения тела (угловую скорость), но в различных единицах – в рад/сек или в об/мин.

Переход от одних единиц угловой скорости к другим производится по формулам

ω = πn/30 и n = 30ω/π.

При вращательном движении тела все его точки движутся по окружностям, центры которых расположены на одной неподвижной прямой (ось вращающегося тела). Очень важно при решении задач, приведенных в этой главе, ясно представлять зависимость между угловыми величинами φ, ω и ε, характеризующими вращательное движение тела, и линейными величинами s, v, at и an, характеризующими движение различных точек этого тела (рис 205).

Если R – расстояние от геометрической оси вращающегося тела до какой-либо точки А (на рис. 205 R=OA), то зависимость между φ – углом поворота тела и s – расстоянием, пройденным точкой тела за то же время, выражается так:

s = φR.

Зависимость между угловой скоростью тела и скоростью точки в каждый данный момент выражается равенством

v = ωR.

Касательное ускорение точки зависит от углового ускорения и определяется формулой

at = εR.

Нормальное ускорение точки зависит от угловой скорости тела и определяется зависимостью

an = ω 2 R.

При решении задачи, приведенной в этой главе, необходимо ясно понимать, что вращением называется движение твердого тела, а не точки. Отдельно взятая материальная точка не вращается, а движется по окружности – совершает криволинейное движение.

§ 33. Равномерное вращательное движение

Если угловая скорость ω=const, то вращательное движение называется равномерным.

Уравнение равномерного вращения имеет вид

φ = φ0 + ωt.

В частном случае, когда начальный угол поворота φ0=0,

φ = ωt.

Угловую скорость равномерно вращающегося тела

ω = φ/t

можно выразить и так:

ω = 2π/T,

где T – период вращения тела; φ=2π – угол поворота за один период.

§ 34. Равнопеременное вращательное движение

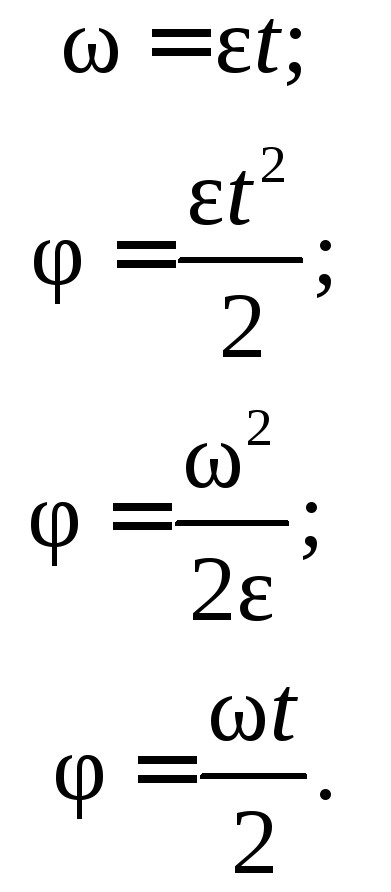

Вращательное движение с переменной угловой скоростью называется неравномерным (см. ниже § 35). Если же угловое ускорение ε=const, то вращательное движение называется равнопеременным . Таким образом, равнопеременное вращение тела – частный случай неравномерного вращательного движения.

Уравнение равнопеременного вращения

(1) φ = φ0 + ω0t + εt 2 /2

и уравнение, выражающее угловую скорость тела в любой момент времени,

(2) ω = ω0 + εt

представляют совокупность основных формул вращательного равнопеременного движения тела.

В эти формулы входят всего шесть величин: три постоянных для данной задачи φ0, ω0 и ε и три переменных φ, ω и t. Следовательно, в условии каждой задачи на равнопеременное вращение должно содержаться не менее четырех заданных величин.

Для удобства решения некоторых задач из уравнений (1) и (2) можно получить еще две вспомогательные формулы.

Исключим из (1) и (2) угловое ускорение ε:

(3) φ = φ0 + (ω + ω0)t/2.

Исключим из (1) и (2) время t:

(4) φ = φ0 + (ω 2 — ω0 2 )/(2ε).

В частном случае равноускоренного вращения, начавшегося из состояния покоя, φ0=0 и ω0=0. Поэтому приведенные выше основные и вспомогательные формулы принимают такой вид:

(5) φ = εt 2 /2;

(6) ω = εt;

(7) φ = ωt/2;

(8) φ = ω 2 /(2ε).

§ 35. Неравномерное вращательное движение

Рассмотрим пример решения задачи, в которой задано неравномерное вращательное движение тела.

http://lektsii.org/6-69454.html

http://exir.ru/termeh/vraschatelnoe_dvizhenie_tverdogo_tela.htm

Содержание:

- Определение и формула угловой скорости

- Равномерное вращение

- Формула, связывающая линейную и угловую скорости

- Единицы измерения угловой скорости

- Примеры решения задач

Определение и формула угловой скорости

Определение

Круговым движением точки вокруг некоторой оси называют движение, при котором траекторией точки является окружность

с центром, который лежит на оси вращения, при этом плоскость окружности перпендикулярна этой оси.

Вращением тела вокруг оси называют движение, при котором все точки тела совершают круговые движения около этой оси.

Перемещение при вращении характеризуют при помощи угла поворота

$(varphi)$ . Часто используют вектор элементарного поворота

$bar{dvarphi}$ , который равен по величине элементарному углу поворота тела

$(d varphi)$ за маленький отрезок времени dt и направлен по мгновенной оси вращения в сторону,

откуда этот поворот виден реализующимся против часовой стрелки. Надо отметить, что только элементарные угловые перемещения являются векторами.

Углы вращения на конечные величины векторами не являются.

Определение

Угловой скоростью называют скорость изменения угла поворота и обозначают ее обычно буквой

$omega$ . Математически определение угловой скорости записывают так:

$$bar{omega}=frac{d bar{varphi}}{d t}=dot{bar{varphi}}(1)$$

Угловая скорость — векторная величина (это аксиальный вектор). Она имеет направление вдоль мгновенной оси вращения совпадающее

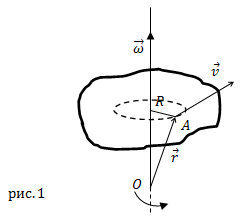

с направлением поступательного правого винта, если его вращать в сторону вращения тела (рис.1).

Вектор угловой скорости может претерпевать изменения как за счет изменения скорости вращения тела вокруг оси (изменение модуля угловой скорости),

так и за счет поворота оси вращения в пространстве ($bar{omega}$ при этом изменяет направление).

Равномерное вращение

Если тело за равные промежутки времени поворачивается на один и тот же угол,

то такое вращение называют равномерным. При этом модуль угловой скорости находят как:

$$omega=frac{varphi}{t}(2)$$

где $(varphi)$ – угол поворота, t – время, за которое этот поворот совершён.

Равномерное вращение часто характеризуют при помощи периода обращения (T), который является временем, за которое тело производит один оборот

($Delta varphi=2 pi$). Угловая скорость связана с периодом обращения как:

$$omega=frac{2 pi}{T}(3)$$

С числом оборотов в единицу времени ($nu) угловая скорость связана формулой:

$$omega=2 pi nu(4)$$

Понятия периода обращения и числа оборотов в единицу времени иногда используют и для описания неравномерного вращения,

но понимают при этом под мгновенным значением T, время за которое тело делало бы один оборот, если бы оно вращалось равномерно

с данной мгновенной величиной скорости.

Формула, связывающая линейную и угловую скорости

Линейная скорость $bar{v}$ точки А (рис.1), которая расположена

на расстоянии R от оси вращения связана с вектором угловой скорости следующим векторным произведением:

$$bar{v}=[bar{omega} bar{R}](5)$$

где $bar{R}$ – перпендикулярная к оси вращения компонента радиус-вектора точки

$A (bar{r})$ (рис.1). Вектор

$bar{r}$ проводят от точки, находящейся на оси вращения к рассматриваемой точке.

Единицы измерения угловой скорости

Основной единицей измерения угловой скорости в системе СИ является: [$omega$]=рад/с

В СГС: [$omega$]=рад/с

Примеры решения задач

Пример

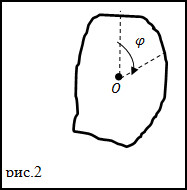

Задание. Движение тела с неподвижной осью задано уравнением

$varphi=2 t-4 t^{3}$,

$(varphi)$ в рад, t в сек.

Начало вращения при t=0 c. Положительным считают углы указанные направлением стрелки (рис.2). В каком направлении (

относительно часовой стрелки поворачивается тело) в момент времени t=0,5 c.

Решение. Для нахождения модуля угловой скорости применим формулу:

$$omega=frac{d varphi}{d t}(1.1)$$

Используем заданную в условии задачи функцию

$varphi(t)$, возьмем производную от нее по времени, получим функцию

$omega(t)$:

$$omega(t)=2-8 t^{2}(1.2)$$

Вычислим, чему будет равна угловая скорость в заданный момент времени (при t=0,5 c):

$$omega(t)=2-8(0,5)^{2}=0left(frac{r a d}{c}right)$$

Ответ. В заданный момент времени тело имеет угловую скорость равную нулю, следовательно, она останавливается.

236

проверенных автора готовы помочь в написании работы любой сложности

Мы помогли уже 4 430 ученикам и студентам сдать работы от решения задач до дипломных на отлично! Узнай стоимость своей работы за 15 минут!

Пример

Задание. Скорости вращения тела заданы системой уравнений:

$$left{begin{array}{c}bar{omega}_{1}=t^{2 bar{i}} \ bar{omega}_{2}=2 t^{2} bar{j}end{array}right.$$

где $bar{i}$ и

$bar{j}$ – единичные ортогональные векторы. На какой угол $(varphi)$ поворачивается тело за время равное 3 с?

Решение. Определим, какова функция, которая связывает модуль скорости вращения тела и время (t)

($omega(t)$). Так как вектора

$bar{i}$ и

$bar{j}$ перпендикулярны друг другу, значит:

$$omega=sqrt{omega_{1}^{2}+omega_{2}^{2}}=sqrt{left(t^{2}right)^{2}+left(2 t^{2}right)^{2}}=t^{2} sqrt{5}(2.2)$$

Модуль угловой скорости связан с углом поворота как:

$$omega=frac{d varphi}{d t}(2.3)$$

Следовательно, угол поворота найдем как:

$$varphi=int_{t_{1}}^{t_{2}} omega d t=int_{0}^{3} t^{2} sqrt{5} d t=left.sqrt{5} frac{t^{3}}{3}right|_{0} ^{3} approx 20(mathrm{rad})$$

Ответ. $varphi = 20$ рад.

Читать дальше: Формула удельного веса.

Движение

твердого тела, при котором все его точки

перемещаются по окружности, центры

которой расположены на перпендикулярной

этим окружностям неподвижной прямой,

называется вращательным.

Неподвижная прямая, на которой лежат

центры круговых траекторий точек

тела, называется его осью

вращения.

Для образования оси вращения достаточно

закрепить какие-либо две точки тела. В

качестве примеров вращательного движения

тел можно привести движение дверей

или створок окон при их открывании или

закрывании.

Представим

себе тело в виде цилиндра, ось AB

которого лежит в подшипниках (рис. 7.3).

Рис. 7.3. К

анализу вращательного движения твердого

тела

Движением одной

какой-либо точки однозначно определить

вращательное движение тела нельзя.

Для

установления закона вращательного

движения тела, по которому можно

определять его положение в данный

момент, проведем через ось вращения

тела связанную только с нею неподвижную

полуплоскость НП, а внутри тела отметим

подвижную полуплоскость, которая

вращается около оси вместе с телом,

теперь угол

φ,

образуемый в каждый данный момент

времени полуплоскостями НП и ПП, точно

определяет положение тела в пространстве

(см. рис. 7.3). Угол φ

называется углом

поворота

и выражается в радианах. Чтобы определять

положение тела в пространстве в любой

момент времени, необходимо знать

зависимость между углом поворота φ

и временем t,

т. е. знать закон вращательного движения

тела:

Быстрота

изменения угла поворота во времени

характеризуется величиной, которая

называется угловой

скоростью.

Представим,

что в некоторый момент времени t

положение

вращающегося тела определяется углом

поворота φ,

а в момент t

+ Δt –

углом поворота φ

+ Δ φ.

Следовательно, за время Δt

тело повернулось на угол Δ

φ,

и величина

называется

средней

угловой скоростью.

Единицей

угловой скорости является 1 рад/с.

Характеристикой быстроты изменения

угловой скорости служит угловое

ускорение,

обозначаемое

.

Среднее ускорение

;

.

Единица

углового ускорения 1 рад/с2.

Условимся

угол поворота, отсчитываемый против

хода часовой

стрелки,

считать положительным, а отсчитываемый

по ходу часовой стрелки – отрицательным.

б

а

Рис. 7.4. К

определению вида вращательного движения

Векторы

и

– это скользящие векторы, которые

направлены по оси вращения, чтобы, глядя

из конца вектора

(или

),

видеть вращение, происходящее против

часовой стрелки.

Если

векторы

и

направлены в одну сторону (рис. 7.4,

а),

то вращательное движение тела ускоренное

– угловая скорость возрастает. Если

векторы

и

направлены в противоположные стороны,

то вращение тела замедленное

–

угловая скорость уменьшается (рис. 7.4,

б).

7.3. Частные случаи вращательного движения

1. Равномерное

вращательное движение.

Если угловое ускорение

и, следовательно, угловая скорость

,

(7.1)

то

вращательное движение называется

равномерным. Из выражения (7.1) после

разделения переменных получим

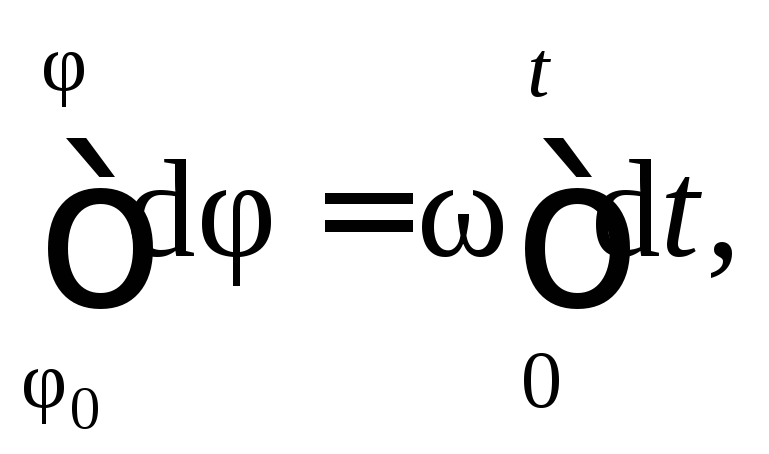

Если

при изменении времени от 0 до t

угол поворота изменялся от φ0

(начальный угол поворота) до φ,

то, интегрируя уравнение в этих пределах:

получаем уравнение

равномерного вращательного движения

,

которое в

окончательном виде записывается так:

.

Если

,

то

.

Таким

образом, при равномерном вращательном

движении угловая скорость

или при

.

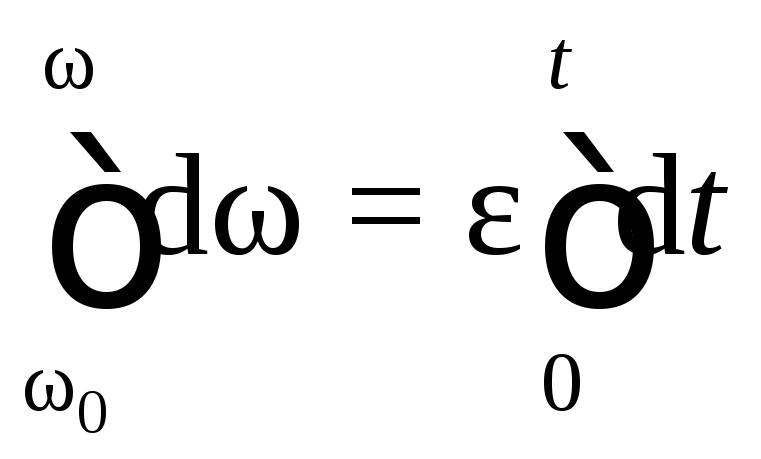

2. Равнопеременное

вращательное движение.

Если угловое ускорение

(7.2)

то

вращательное движение называется

равнопеременным. Производя разделение

переменных в выражении (7.2):

и

приняв, что при изменении времени от 0

до t

угловая скорость изменилась от

(начальная угловая скорость) до

,

проинтегрируем уравнение в этих пределах:

,

т. е.

получим уравнение

(7.3)

выражающее значение

угловой скорости в любой момент времени.

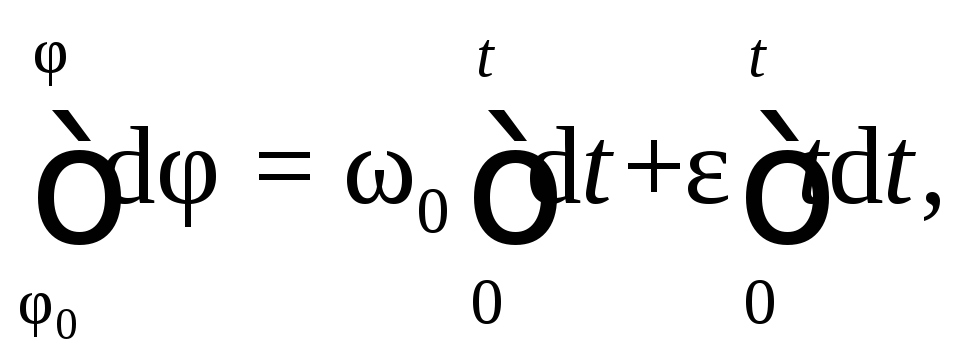

Закон

равнопеременного вращательного движения

или, с учетом уравнения (7.3):

Полагая,

что в течение времени от 0 до t

угол поворота изменялся от

до

,

проинтегрируем уравнение в этих пределах:

Уравнение

равнопеременного вращательного движения

в окончательном виде

(7.4)

Первую

вспомогательную формулу получим,

исключив из формул (7.3)

и

(7.4) время:

(7.5)

Исключив

из тех же формул угловое ускорение

,

получим вторую вспомогательную формулу:

(7.6)

где

–

средняя угловая скорость при

равнопеременном вращательном

движении.

Когда

и

,

формулы (7.3)–(7.6) приобретают более

простой вид:

В

процессе конструирования угловое

перемещение выражают не в радианах, а

просто в оборотах.

Угловая

скорость, выражаемая количеством

оборотов в минуту, называется частотой

вращения

и обозначается n.

Установим зависимость между

(с–1)

и n

(мин–1).

Так как

,

то при n

(мин–1)

за t

=

1 мин = 60 с угол поворота

.

Следовательно:

.

При

переходе от угловой скорости

(с–1)

к частоте вращения n

(мин–1)

имеем

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В этой статье описывается важный раздел физики — «Кинематика и динамика вращательного движения».

Основные понятия кинематики вращательного движения

Вращательным движением материальной точки вокруг неподвижной оси называют такое движение, траекторией которого является окружность, находящаяся в плоскости перпендикулярной к оси, а центр ее лежит на оси вращения.

Вращательное движение твердого тела — это движение, при котором по концентрическим (центры которых лежат на одной оси) окружностям движутся все точки тела в соответствии с правилом для вращательного движения материальной точки.

Пусть произвольное твердое тело T совершает вращения вокруг оси O, которая перпендикулярна плоскости рисунка. Выберем на данном теле точку M. При вращении эта точка будет описывать вокруг оси O круг радиусом r.

Через некоторое время радиус повернется относительно исходного положения на угол Δφ.

За положительное направление поворота принято направление правого винта (по часовой стрелке). Изменение угла поворота со временем называется уравнением вращательного движения твердого тела:

φ = φ(t).

Если φ измерять в радианах (1 рад — это угол, соответствующий дуге, длиной равной ее радиусу), то длина дуги окружности ΔS, которую пройдет материальная точка M за время Δt, равна:

ΔS = Δφr.

Основные элементы кинематики равномерного вращательного движения

Мерой перемещения материальной точки за небольшой промежуток времени dt служит вектор элементарного поворота dφ.

Угловая скорость материальной точки или тела — это физическая величина, которая определяется отношением вектора элементарного поворота к продолжительности этого поворота. Направление вектора можно определить правилом правого винта вдоль оси О. В скалярном виде:

ω = dφ/dt.

Если ω = dφ/dt = const, то такое движение называется равномерное вращательное движение. При нем угловую скорость определяют по формуле

ω = φ/t.

Согласно предварительной формуле размерность угловой скорости

[ω] = 1 рад/с.

Равномерное вращательное движение тела можно описать периодом вращения. Период вращения T — физическая величина, определяющая время, за которое тело вокруг оси вращения выполняет один полный оборот ([T] = 1 с). Если в формуле для угловой скорости принять t = T, φ = 2 π (полный один оборот радиуса r), то

ω = 2π/T,

поэтому период вращения определим следующим образом:

T = 2π/ω.

Число оборотов, которое за единицу времени совершает тело, называется частотой вращения ν, которая равна:

ν = 1/T.

Единицы измерения частоты: [ν]= 1/c = 1 c-1 = 1 Гц.

Сравнивая формулы для угловой скорости и частоты вращения, получим выражение, связывающее эти величины:

ω = 2πν.

Основные элементы кинематики неравномерного вращательного движения

Неравномерное вращательное движение твердого тела или материальной точки вокруг неподвижной оси характеризует его угловая скорость, которая изменяется со временем.

Вектор ε, характеризующий скорость изменения угловой скорости, называется вектором углового ускорения:

ε = dω/dt.

Если тело вращается, ускоряясь, то есть dω/dt > 0, вектор имеет направление вдоль оси в ту же сторону, что и ω.

Если вращательное движение замедлено — dω/dt < 0, то векторы ε и ω противоположно направлены.

Замечание. Когда происходит неравномерное вращательное движение, вектор ω может меняться не только по величине, но и по направлению (при повороте оси вращения).

Связь величин, характеризующих поступательное и вращательное движение

Известно, что длина дуги с углом поворота радиуса и его величиной связана соотношением

ΔS = Δφ r.

Тогда линейная скорость материальной точки, выполняющей вращательное движение

υ = ΔS/Δt = Δφr/Δt = ωr.

Нормальное ускорение материальной точки, что выполняет вращательно поступательное движение, определим следующим образом:

a = υ2/r = ω2r2/r.

Итак, в скалярном виде

a = ω2r.

Тангенциальное ускоренной материальной точки, которая выполняет вращательное движение

a = ε r.

Момент импульса материальной точки

Векторное произведение радиуса-вектора траектории материальной точки массой mi на ее импульс называется моментом импульса этой точки касательно оси вращения. Направление вектора можно определить, воспользовавшись правилом правого винта.

Момент импульса материальной точки (Li) направлен перпендикулярно плоскости, проведенной через ri и υi, и образует с ними правую тройку векторов (то есть при движении с конца вектора ri к υi правый винт покажет направление вектора Li).

В скалярной форме

L = miυirisin(υi,ri).

Учитывая, что при движении по кругу радиус-вектор и вектор линейной скорости для i-й материальной точки взаимно перпендикулярные,

sin(υi,ri) = 1.

Так что момент импульса материальной точки для вращательного движения примет вид

L = miυiri.

Момент силы, которая действует на i-ю материальную точку

Векторное произведение радиуса-вектора, который проведен в точку приложения силы, на эту силу называется моментом силы, действующей на i-ю материальную точку относительно оси вращения.

В скалярной форме

Mi = riFisin(ri, Fi).

Считая, что risinα = li, Mi = liFi.

Величина li, равная длине перпендикуляра, опущенного из точки вращения на направление действия силы, называется плечом силы Fi.

Динамика вращательного движения

Уравнение динамики вращательного движения записывается так:

M = dL/dt.

Формулировка закона следующая: скорость изменения момента импульса тела, которое совершает вращение вокруг неподвижной оси, равна результирующему моменту относительно этой оси всех внешних сил, приложенных к телу.

Момент импульса и момент инерции

Известно, что для i-й материальной точки момент импульса в скалярной форме задается формулой

Li = miυiri.

Если вместо линейной скорости подставить ее выражение через угловую:

υi = ωri,

то выражение для момента импульса примет вид

Li = miri2ω.

Величина Ii = miri2 называется моментом инерции относительно оси i-й материальной точки абсолютно твердого тела, проходящей через его центр масс. Тогда момент импульса материальной точки запишем:

Li = Iiω.

Момент импульса абсолютно твердого тела запишем как сумму моментов импульса материальных точек, составляющих данное тело:

L = Iω.

Момент силы и момент инерции

Закон вращательного движения гласит:

M = dL/dt.

Известно, что представить момент импульса тела можно через момент инерции:

L = Iω.

Тогда

M = Idω/dt.

Учитывая, что угловое ускорение определяется выражением

ε = dω/dt,

получим формулу для момента силы, представленного через момент инерции:

M = Iε.

Замечание. Момент силы считается положительным, если угловое ускорение, которым он вызван, больше нуля, и наоборот.

Теорема Штейнера. Закон сложения моментов инерции

Если ось вращения тела через центр масс его не проходит, то относительно этой оси можно найти его момент инерции по теореме Штейнера:

I = I0 + ma2,

где I0 — начальный момент инерции тела; m — масса тела; a — расстояние между осями.

Если система, которая совершает обороты округ неподвижной оси, состоит из n тел, то суммарный момент инерции такого типа системы будет равен сумме моментов, ее составляющих (закон сложения моментов инерции).