Как определяют высоту и движение облаков

Высоту низких, а иногда и более высоких облаков можно определить непосредственно при восхождении на гору, при подъеме на шаре или на аэроплане.

Чаще, однако, определяют высоту облаков геометрически; наиболее надежный способ—одновременное фотографирование или наблюдение одного и того же облака с двух станций, расстояние между которыми известно.

Такие измерения показали, что перистые облака лежат в среднем на высоте около 9—11 км, мелкие барашки — на 5—7 км, крупные — на 2,5—4 км; основание кучевых облаков лежит на 1,5 вершина — на 2,5—3 км; вершина грозовых облаков вырастает почти до 10 км; самые низкие слоистые облака располагаются на высотах 300—500 м и ниже, — собственно, до самой поверхности земли.

Так как зимой воздух холоднее и пары сгущаются ближе к земной поверхности, то и высота облаков зимой меньше, чем летом. Оттого зимою облачное небо и кажется нам так низко нависшим.

Направление и скорость движения облаков определяются проще всего так называемым грабельным нефоскопом Бессона. Он действительно похож на грабли, которые могут вращаться вокруг вертикальной оси. Поставив грабли так, чтоб они встали по направлению движения облака, наблюдатель отсчитывает по соединенному с ними указателю направление, откуда движется облако, на неподвижном диске. Чтоб определить скорость облака, замечают по секундомеру, за сколько секунд облако прошло расстояние между двумя зубцами. Примерно определив на основании вида облака его высоту, нетрудно найти и его скорость в соответствующей табличке.

Интенсивное развитие конвекции приводит к возникновению кучевых облаков, сильно развитых по вертикали. Вершины этих облаков белые и сильно клубятся. Это мощные кучевые облака Cumulus congestus (Cu cong). При особенно сильном развитии конвекции они не остаются изолированными массами, а сливаются в большие группы, при дальнейшем развитии превращаясь в кучево-дождевые облака.

Кучево-дождевые облака Cumulonimbus (Cb) мощные облачные образования, создающиеся в результате особенно сильного развития кучевых облаков, поднимающихся в виде гор или башен высотой в несколько километров (рис. 6.10). Верхние части таких облаков имеют волокнистую структуру и кристаллическое строение, подобное перистым облакам. Эти верхние части нередко проникают в самые высокие слои тропосферы; при наблюдении издали они часто напоминают форму наковален. В нижних частях эти облака состоят из капель воды, иногда в смеси с ледяными ядрами крупы, града или со снежинками.

Кучево-дождевые облака дают ливневые осадки (дождь, снег, крупу, град) и летом часто сопровождаются грозами. Прохождение их всегда вызывает резкие изменения погоды: темнеет, поднимается резкий шквалистый ветер, выпадают ливневые осадки.

Эти облака образуются вследствие адиабатического охлаждения воздуха при мощном восходящем движении (конвективном или на фронтах).

Определение количества облаков, т. е. степени покрытия неба облаками, производится визуально по десятибалльной шкале. Необходимо оценить, сколько десятых долей небесного свода занято облаками, считая просветы между облаками как небо, свободное от облаков. Очень небольшие просветы, присущие таким формам облаков, как Ci, Cc и некоторым видам Ас, во внимание не принимаются. Балл «О» ставится при отсутствии облаков, а также в том случае, когда облаками покрыто менее 0,5 балла. Если облака закрывают 0,1 небосвода, количество облаков равно 1, 0,2-2 баллам и т. д., при полном покрытии неба облаками ставится 10 баллов. При наличии просветов в облачном покрове, составляющих 0,5 балла или меньше, цифра 10 заключается в квадрат.

При наблюдениях вначале оценивается общее количество облаков, а затем отдельно дается оценка количеству облаков нижнего яруса, включая облака вертикального развития. Запись пpиводится в виде дроби: в числителе указывается общая, а в знаменателе нижняя облачность. Если количество облаков незначительно, но имеются отдельные облака,

82

не составляющие 0,5 балла, то в графе «количество облаков» ставится О/О, а в графе «форма» указывается соответствующий род и вид облаков и слово «следы» (сл.), например О/О Ci (сл.).

В момент наблюдений отмечают также наличие и интенсивность солнечного и лунного сияния.

Условные знаки для солнечного сияния следующие:

2 солнце совершенно открыто, тени от предметов отчетливы;солнце закрыто тонкими облаками или дымкой, тени с предме-

тов еще заметны;° солнце слабо просвечивает сквозь облака, туман или мглу, те-

ней от предметов нет.

Лунное сияние для всех фаз, кроме полнолуния, обозначается

2, О2 луна совершенно открыта; , О луна просвечивает сквозь тонкие облака или дымку;

°, O° луна слабо просвечивает сквозь облака, туман, мглу.

6.3. Определение и запись форм облаков

Формы облаков определяются с помощью Атласа облаков, обозначаются названиями по принятой классификации. При заполнении графы «форма облаков» сначала указываются облака, занимающие большую часть неба; затем переходят к следующим в порядке убывания их видимого количества.

Форма облаков отмечается в том случае, когда они по количеству составляют не менее 0,5 балла. Разрешается не определять формы облаков, находящихся ниже 5-6° над горизонтом, при этом облака с резко выраженными очертаниями (кучевые, кучево-дождевые, а иногда и перистые) обязательно отмечаются. При отсутствии облаков нижнего яруса в строке для записи форм облаков среднего яруса указывается количество этих облаков.

6.4. Определение высоты облаков

Под высотой облаков подразумевается высота их нижней границы над уровнем станции. Определение высоты нижней границы производится для облаков нижнего и среднего ярусов, если они расположены не выше 2500 м над уровнем станции.

Для определения высоты нижней границы облаков применяется импульсный измеритель высоты облаков (ИБО). При отсутствии ИБО она определяется с помощью шара-пилота, а в темное время — с помощью

83

потолочного прожектора. Если инструментальным методом определить высоту облаков невозможно (нет облаков в зените или количество облаков недостаточно для использования шаропилотного метода), тогда высота нижней границы оценивается визуально.

Контрольные вопросы

1.Какие атмосферные процессы приводят к образованию облаков?

2.При каких облаках наблюдается гало?

3.Какие облака являются признаком ухудшения погоды?

4.Какие облака являются признаком установления хорошей погоды?

5.В чем заключается различие между мощными кучевыми и кучеводождевыми облаками?

6.Как образуются разорванно-дождевые облака и способны ли они давать осадки?

84

- Астрофорум – астрономический портал »

- Темы, интересные всем »

- Астрономия для всех (Модераторы: AAV, Romero) »

- Метеорология: Высота облаков

- Печать

Страницы: [1] Вниз

A A A A

Тема: Метеорология: Высота облаков (Прочитано 7720 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Вопрос является полуоффтопиком для данной темы, но все же: Как можно выяснить высоту облаков (кучевых, перистых, серебристых, etc)? Понятное дело, что самые точные данные дадут прямые измерения, но с ними сложности. Может существуют общепринятые методики измерения высот облаков в метеорологии?

Podarok

Если знать скорость ветра, то можно довольно просто посчитать. Астролябией

Записан

Ой-ли… скорость ветра у поверхности не та же самая, что и по всей тропосфере…

Podarok

Да и направление разное, но что теперь делать?

Записан

В разных справочниках и изданиях высота облаков указана разная — меня это нозит — хочу сам померить на каких высотах они натурально находятся. Кроме того, интересен сам метод определения (физический или геометрический — на вскидку, что приходит в голову). Ну и третья причина: этими же методами скорее всего можно определить расстояние (высоты в крайнем случае) до всех атмосферных образований, как то метеоры к примеру

Podarok

Можно с помошником, ну или самому быстро бегать

Записан

Высоту до облаков можно лазерным дальномером определить. Или радаром. В метеорологии лидары применяются — сложный лазерный дальномер со схемой, позволяющей фиксировать время и амплитуду прихода ответных импульсов.

Если мне не изменяет память, армейский лазерный дальномер, установленный на танках, штуковинах типа МТ-ЛБ (пункт артиллерийского управления) имеет дальность 8000 м.

Точнее, если закрыть приемное устройство, аппарат покажет 8000 м.

Чтобы в любительских условиях соорудить такой дальномер, надо телескоп оборудовать узкополосным приемником лазерного излучения (взять быстрый ФЭУ в недокале и узкополосный фильтр); в качестве передатчика взять одиночную параболу 100-200 мм, в фокусе которой размесить лазер. Остается выверить параллельность оптических осей и смастерить несложную схему (на современной элементной базе это легко), позволяющую подводить ток к лазеру по необходимому закону и считывать с приемника амплитуду.

ПП лазер для схемы является диодом с прямым падением 2,5 В.

Дальше — широкий простор для творчества — отрабатывая считывание сериями, мы получаем лидар — прибор оценки прозрачности атмосферы. Более простой вариант — замодулировать лазерные импульсы некоторой частотой, которую потом ловить в приеме схемой ФАПЧ, и просто измерять расстояние по времени в петле.

Прикрутим буфер быстрой статической памяти и 12бит АЦП — получим еще более забавный прибор.

На современной элементной базе это корпусов 5 микросхем и минимум навески. Если совсем будет невмоготу, можно Si-ФЭУ прикрутить (лавинный фотодиод). Дороговатый, но зато питается 50В вместо 600В ФЭУ.

P.S. Скорее всего в армейском дальномере применен CO2 лазер с длиной волны 10 мкм (ближний ИК-диапазон) и твердотельный приемник на базе антимонада индия InSb. Там фильтрация не нужна — InSb чувствителен к только к ИК.

Записан

We must hang together or we all shall hang separately

Ой-ли… скорость ветра у поверхности не та же самая, что и по всей тропосфере…

Скорость облаков можно довольно точно определить по скорости движения их теней на поверхности земли.

Записан

В метеорологиии, в повседневных наблюдениях высоты облаков не определяются. Определяется нижняя граница облаков. С помощью прибора ИВО (Измеритель высоты облаков) — состоит из импульной лампы и фотоприемника. Работает до высоты 5 км. Можно еще посчитатать нижнюю границу облакообразования по температуре и влажности воздуха.

h = 122*(t0C — tdbC)

t0C — температура воздуха

tdbC — точка росы (температура насыщения воздуха паром)

Егор.

Записан

h = 122*(t0C — tdbC)

А что это за коэффициент — 122? Откуда он получился?

h = 122*(t0C — tdbC)

А что это за коэффициент — 122? Откуда он получился?

122 — высота облакообразования в метрах, при дефиците точки росы в 10C (t0C — tdb0C). Принят из условия, что заметное сгущение водяного пара наступает при относительной влажности 80%.

Егор

Записан

смотрю на сайте Weather Undeground

7 °C

Облачно

Температура с учетом ветра: 7 °C

Влажность: 70%

Точка Росы: 2 °C

Ветер: 5 км/ч from the ENE

Порыв Ветра: 5 км/ч

Давление: 987.0 гПа (Ровное)

Видимость: 10.0 километров

УФ: 0.0 out of 16

Облачность:

Облачно 731 m

(Над землей (AGL))

Над уровнем моря: 177 m

Из формулы получается, что высота 122*(7-2)= 610 м. А на сайте показывает 731. 120 метров — огромная невязка…

« Последнее редактирование: 27 Ноя 2009 [13:07:29] от pterodaktil »

Записан

смотрю на сайте Weather Undeground

Ну дык под землёй-то другие законы работают…

Записан

Время ушло, глупости остались

Высоту до облаков можно лазерным дальномером определить. Или радаром. В метеорологии лидары применяются — сложный лазерный дальномер со схемой, позволяющей фиксировать время и амплитуду прихода ответных импульсов.

Если мне не изменяет память, армейский лазерный дальномер, установленный на танках, штуковинах типа МТ-ЛБ (пункт артиллерийского управления) имеет дальность 8000 м.

Точнее, если закрыть приемное устройство, аппарат покажет 8000 м.

Прикрутим буфер быстрой статической памяти и 12бит АЦП — получим еще более забавный прибор.

На современной элементной базе это корпусов 5 микросхем и минимум навески. Если совсем будет невмоготу, можно Si-ФЭУ прикрутить (лавинный фотодиод). Дороговатый, но зато питается 50В вместо 600В ФЭУ.P.S. Скорее всего в армейском дальномере применен CO2 лазер с длиной волны 10 мкм (ближний ИК-диапазон) и твердотельный приемник на базе антимонада индия InSb. Там фильтрация не нужна — InSb чувствителен к только к ИК.

Зачет! Читал испытывая просто эстетическое наслаждение. Без иронии, в самом деле.

Если по существу, измерять высоту перистых облаков — надо ли? Летящие перья после чистого неба — предвестники фронта. Сначала перистые, потом слоистые, слоисто — кучевые, потом кучево-дождевые и кучево-грозовые (летом) — и вот, через пару дней после перистых, вы уже под зонтом. Нижняя граница кучево-дождевых как правило лохматая — от 500 до 1000 (с вариантами. Бывало из дождя вываливаешься на высоте 200 м), верхняя — непредсказуема. Как-то в прошлой жизни шли на 9100 с прогнозом верхней границы 7500, так всего через полтора часа при подходе к фронту стало ясно, что практического потолка нам не хватит. Но красота — просто запредельная! Летом внутримассовая кучевка развивается прямо на глазах с нижней границей 800 — 1200 м, если к 14.00 — 16.00 посинеет, скорее всего получим дождик, к ночи — ясное небо. Сорри за лирику и оффтоп, навеяло….

Записан

В разных справочниках и изданиях высота облаков указана разная — меня это нозит — хочу сам померить на каких высотах они натурально находятся. Кроме того, интересен сам метод определения (физический или геометрический — на вскидку, что приходит в голову). Ну и третья причина: этими же методами скорее всего можно определить расстояние (высоты в крайнем случае) до всех атмосферных образований, как то метеоры к примеру

Самый простой и довольно точный — фототригонометрия. Правда, подготовиться надо. Установить два фотоаппарата с разносом в пару сот метров, выставить их в одном направлении (хоть бы и ночью, по Луне), и синхронно ( спомощником) щёлкнуть. Затем — элементарно. Раньше так и метеоры «пасли». А теперь метеоры радиолокаторами щупают.

Записан

- Печать

Страницы: [1] Вверх

- Астрофорум – астрономический портал »

- Темы, интересные всем »

- Астрономия для всех (Модераторы: AAV, Romero) »

- Метеорология: Высота облаков

«Определения количества и формы облаков производятся визуально, без приборов. Точность наблюдений за облаками, а следовательно, и их ценность зависят от квалификации наблюдателей и систематичности наблюдений за состоянием неба и его изменениями во времени.»

Атлас облаков. (Ленинград, Гидрометеоиздат 1978)

«От квалификации наблюдателей…» Эх…

Самое сложное для меня в работе на метеостанции — определять виды облаков. Казалось бы, что трудного — кучевые, перистые, слоистые… Но это упрощенная классификация, школьная. На самом деле существует 10 форм облаков, а внутри каждой формы выделяется множество разновидностей. И это настоящая головная боль для новичков, вроде меня. Со временем опыт придет, по крайней мере я очень на это надеюсь, но пока мне остается только завидовать метеорологам со стажем, которым достаточно взглянуть на небо, чтобы понять не только, какие облака на нем сейчас, но и какие были там полчаса назад и будут через час.

Так как же научиться определять форму и разновидность облаков? Для начала нужно выучить характеристики всех десяти разновидностей: какого цвета какие облака, на какой высоте они обычно располагаются и какие осадки из них выпадают. Например, высота перистых облаков обычно 6-10 км, они чистого белого цвета, прозрачные – через них может просвечивать небо, солнце, луна и звезды. Осадков из перистых облаков не выпадает. А слоистые облака, наоборот, низкие (100-700 м), темные, покрывают всё небо и дают осадки – морось или снежные зерна. И так далее обо всех десяти разновидностях.

Следующий этап – запомнить, как эволюционируют облака.

«Очень важно, чтобы наблюдатель понимал сущность важнейших атмосферных процессов, приводящих к образованию различных форм облаков. Именно это понимание определяет квалификацию наблюдателя. Оно помогает ему производить наблюдения в тех более трудных случаях, когда облака несколько отличаются от изображенных в Атласе и относятся к переходным формам»

Атлас облаков. (Ленинград, Гидрометеоиздат 1978)

Кучево-дождевые облака могут переходить в кучевые и наоборот, а перисто-слоистые, уплотняясь и понижаясь, превращаться в высоко-слоистые. Здесь нужно понять логику превращения облаков и иметь под рукой атлас облаков, в котором есть таблица «Изменения основных форм облаков под влиянием эволюции» и словесное описание того, как эволюционируют облака.

Я не очень люблю эту таблицу (часто она меня только запутывает) и обычно пользуюсь словесными объяснениями. Когда формы облаков хорошо выражены, всё просто. Смотришь в небо, смотришь в атлас, сравниваешь – и готово. Позавчера, например, мне везло, облака были почти такие же, как на фотографиях в атласе. Но переходные формы… Настроение портится, даже когда только думаю о них. L Сейчас, после второго месяца работы, некоторый опыт у меня уже появился. Первый месяц ему было совершенно неоткуда появляться, потому что в мои дежурства, как правило, была или ясная погода, или небо покрывали облака верхнего яруса (перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые), определять которые довольно просто. Зато апрель радует разнообразием. Я уже наблюдала облака всех десяти форм, кроме слоисто-дождевых. Опыт постепенно приобретается, но переходные формы меня, все же, не радуют.

Важная составляющая успеха в деле определения форм и разновидностей облаков – научиться правильно определять их высоту. Раньше на нашей метеостанции высоту облаков определяли инструментально, с помощью Измерителя Высоты Облаков (ИВО). ИВО уже шесть лет как сломался, а ремонтника из центра не присылают, поэтому высоту облаков определяем визуально. Чем ниже облака, тем они плотнее и темнее, чем выше – тем белее и прозрачнее. Как научиться правильно определять высоту облаков, если не с чем сравнить? Просить совета у опытных наблюдателей. Когда дневные дежурства выпадают на будние дни, на метеостанции сидит, кроме наблюдателя, еще и начальник станции. Опыт у нашей начальницы огромный, и она никогда не отказывает в совете. Поэтому я частенько эксплуатирую ее знания, — ведь по одним только книжкам научиться определять облака невозможно.

В общем, облака – сложная, но очень важная штука. Без умения правильно определять облака метеоролог — не метеоролог, а просто человек, который умеет пользоваться термометром и знает, как устроен барометр.

Кстати, метеорологи называют облака латинскими именами, отчего они (облака) порой кажутся живыми. Altocumulus inhomogenus. Cirrus vertebratus. Stratocumulus lenticularis. Думаете, вы никогда не встречались с этими существами? Просто посмотрите на небо…

Измерение нижней границы высоты облаков при помощи ДВО-2.

Как известно, многие из отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспортные службы очень сильно зависят от оперативности, своевременности и надежности прогнозов федеральной метеорологической службы. Заблаговременное оповещение об опасных и особо опасных явлениях погоды, своевременность подачи штормовых предупреждений – всё это необходимые условия для успешной и безопасной работы многих отраслей хозяйства и транспорта. Так, например, долгосрочные метеорологические прогнозы имеют решающий вес при организации сельхоз производств.

Одним из самых важных параметров, определяющих возможность прогнозирования опасных погодных условий, является такой показатель, как высота нижней границы облаков.

Для понимания важности проведения исследований по определению высоты облаков, следует упомянуть тот факт, что облака могут быть разных типов. Для различных типов облаков высота их нижней границы может варьироваться в некоторых пределах, причем, выявлено среднее значение высоты облаков.

Итак, облака могут быть:

— Слоистые облака (средняя высота 623 м.)

— Дождевые облака (средняя высота 1527 м.)

— Кучевые (вершина) (1855)

— Кучевые (основание) (1386)

— Грозовые (вершина) (средняя высота 2848 м.)

— Грозовые (основание) (средняя высота 1405 м.)

— Ложные перистые (средняя высота 3897 м.)

— Слоисто-кучевые (средняя высота 2331 м.)

— Высокие кучевые (ниже 4000 м.) (средняя высота 2771 м.)

— Высокие кучевые (выше 4000 м.) (средняя высота 5586 м.)

— Перисто-кучевые (средняя высота 6465 м.)

— Низкие перисто-слоистые (средняя высота 5198 м.)

— Высокие перисто-кучевые (средняя высота 9254 м.)

— Перистые (средняя высота 8878 м.)

Как правило, измеряют высоту облаков нижнего и среднего ярусов, не превышающую 2500 м. При этом, определяют высоту самых нижних облаков из всего их массива. При тумане, считают, что высота облаков равна нулю, и, в данном случае, в аэропортах измеряется “вертикальная видимость”.

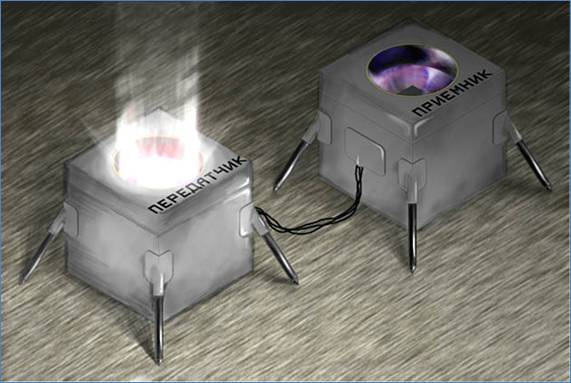

Для определения высоты нижней границы облаков используется метод светолокации. В России, для этих целей выпускается измеритель ДВО-2, в котором в качестве источника импульсов и света используется импульсная лампа.

Высота нижней границы облаков методом светолокации с использованием ДВО-2 определяется при помощи замера времени, которое требуется световому импульсу для прохождения пути от излучателя света до облака и обратно, а также преобразования полученного значения времени в пропорциональное ему значение высоты облаков. Таким образом, световой импульс посылается излучателем и, после отражения, принимается приемником. При этом, излучатель и приемник должны быть расположены в непосредственной близости друг от друга.

Конструктивно измеритель ДВО-2 представляет собой комплекс из нескольких отдельных приборов:

— передатчика и приёмника,

Измеритель высоты облаков ДВО-2 может работать автономно с блоком измерительным, в комплекте с дистанционным пультом и в составе автоматизированных метеорологических станций.

Передатчик состоит из импульсной лампы, питающих её конденсаторов и параболического отражателя. Отражатель вместе с лампой и конденсаторами установливается в кардановом подвесе, заключенном в корпусе с открывающейся крышкой.

Приемник состоит из параболического зеркала, фотоприемника, фотоусилителя, также установленных в кардановом подвесе и находящихся в корпусе с открывающейся крышкой.

Передатчик и приемник должны быть размещены вблизи основного пункта наблюдений. На взлетно-посадочных полосах, передатчик и приемник устанавливаются на ближайших приводных радиомаяках с обоих концов полосы.

Блок измерительный, предназначающийся для сбора и обработки информации, состоит из измерительной платы, высоковольтного блока и блока питания.

Пульт дистанционный включает плату клавиатуры и индикации и плату управления.

Измеритель высоты облаков ДВО-2 может работать или непрерывно или по мере необходимости. Пульт дистанционный имеет последовательный интерфейс RS-232, предназначающийся для работы с компьютером. Информация от измерителей ДВО-2 может передаваться по линии связи на дистанции до 8 км.

Обработка результатов измерения на измерительном блоке ДВО-2 включает:

— осреднение результатов по 8-ми измеренным значениям;

— исключение из числа замеров тех результатов, в которых наблюдается кратковременное пропадание отраженного сигнала. Т.е. исключение фактора «разрыва в облаках»;

— выдачу сигнала об «отсутствии облаков» в случае, если среди 15 проведенных наблюдений не набирается 8 значимых;

Измерители высоты облаков ДВО-2 изготавливаются в соответствие с ТУ 4313-027-46252540-2004.

Источник

Методы и приборы определения нижней границы облаков

Для определения высоты нижней границы облаков на аэродроме используют инструментальные, инструментально-визуальные, расчетные и визуальные методы. К инструментальным методам относятся: измерения, которые производятся с помощью измерителя высоты облаков (ИВ0-1М), регистратора высоты облаков (ИВ0-2), триангуляционного измерителя (М-105), лазерного измерителя высоты облаков (ЛИВО), метеорологического радиолокатора (МРЛ-1, УРЛ-2, МРЛ-5 и др.). К инструментально-визуальным методам можно отнести измерения, производимые с помощью потолочного прожектора (ПИ-45), шара-пилота, воздушного судна. К расчетным методам относятся способы определения высоты нижней границы по данным радиозондирования атмосферы или по данным измерения метеорологических параметров у земли. Визуальный метод используется тогда, когда не представляется возможным использовать инструментальные и инструментально-визуальные методы (например, при количестве облаков менее 5-6 баллов, при интенсивных осадках). Визуальные наблюдения помогают скорректировать инструментальные наблюдения, которые носят случайный характер.

Наземный импульсный световой измеритель высоты нижней границы облаков (ИВО-1М) и приставка ДВ-1М.Принцип действия прибора заключается в измерении времени прохождения световым импульсом расстояния от передатчика (излучателя) до нижней границы облаков и обратно до приемника световых импульсов. Время прохождения светового импульса пропорционально высоте облаков.

Измерение высоты облаков осуществляется в диапазоне 50—150м с погрешностью (0,1Н + 5)м; а в диапазоне 150-500м с погрешностью (0,07Н+10)м.

Предельная инструментальная погрешность измерения высоты нижней границы облаков «Н» в диапазоне от 10 до 150 м составляет 15 м, от 150 до 300 м 0,1Н, от 300 до 1000 м 0,2Н.

Лазерный измеритель высоты облаков (ЛИВО).Прогресс, достигнутый в области конструирования оптических квантовых генераторов (ОКГ), обусловил их применение в лазерных измерителях высоты облаков. Вследствие большой мощности излучения по сравнению с мощностью излучения светолокаторов типа ИВ0-1М, ЛИВО обладает большим радиусом действия. ЛИВО включает в себя передатчик, приёмник синхронизатор, индикатор и пульт управления.

Метеорологические радиолокаторы.Метеорологические радиолокаторы (МРЛ-1, МPЛ-2, MPЛ-5) позволяют получать вертикальный пространственный разрез облаков при работе в режиме сканирования по углу места от 0 до 100° в направлении выбранного азимута. Нижняя граница облаков среднего и верхнего ярусов определяется с инструментальной погрешностью от 20 до 50% от измеряемой величины. Принцип действия МРЛ такой же, как любого радиолокатора. Также как и радиолокаторы, они состоят из передатчика, генерирующего электромагнитную энергию, антенны, излучающей эту энергии и принимающей эхо-сигналы, а также приемника, который усиливает и преобразует эхо-сигналы в видеоимпульсы, индикаторов, обеспечивающих визуальное наблюдение эхо-сигналов и их регистрацию.

Потолочный прожектор ПИ-45.В некоторых аэропортах наряду с основными комплексами, такими как ИВ0-1М, используются устаревшие потолочные прожекторы, которые позволяют только в ночное время измерить высоту облаков. Установка (рис.36) состоит из направленного вертикально вверх прожектора 1, оптического визира 2 и кабеля для подключения прожектора к электрической сети. Для определения нижней границы облаков включается (дистанционно) источник света, находящийся в фокусе параболического зеркала прожектора. Луч света, сформированный прожектором, достигает облака и оставляет на его нижней границе световое пятно. С помощью визира, расположенного на удалении от 100 до 500 м от прожектора, наблюдатель определяет угол, под которым видно световое пятно. Зная длину базы от наблюдателя до прожектора и вертикальный угол, вычисляется высота нижней границы облаков.

Определение высоты облаков с помощью шаров-пилотов

Метод определения высоты нижней границы облаков применяется при облачности более 5 баллов. Измерение заключается в определении времени между выпуском шара-пилота и моментом, когда шар-пилот начинает «туманиться» при входе в облачность.

Определение высоты пилотом с воздушного судна

Определение высоты пилотом осуществляется по высотомеру, который установлен на давление аэродрома в момент потери пилотом горизонтальной видимости. Эти данные уточняют инструментальные измерения, а иногда, например, при интенсивных осадках, являются наиболее надёжным способом измерения нижней границы облаков.

Точность измерения высоты по самолету не превышает (0,15Н).

Расчетные и визуальные способы определения высоты облаков.

При расчете высоты нижней границы облаков используются данные наблюдений с помощью радиозондов и эмпирические формулы. При подъеме радиозонда его датчик влажности фиксирует и передает на землю относительную влажность.

Источник

Малая авиация России. Обучение на Пилота-любителя. Обсуждение самолётов. Регистрация.

Малая авиация России. Как научиться летать, где держать свой самолёт, куда можно летать на своем самолёте, техническое обслуживание самолётов, ГСМ

Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

Модераторы: lt.ak, vova_k

Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#1 Сообщение 502 » 29 дек 2011, 01:40

Многие погодные сайты не дают информацию ни о нижней кромке облаков, ни о точке росы.

Каждые 5% относительной влажности, дают примерно 1С разности между точкой росы и температурой.

Разница между температурой и точкой росы уменьшается приблизительно на 2.5С на каждые 1000 футов высоты (0.8С на 100 метров).

Что даёт 400 футов (125 метров) на каждые 5% влажности.

Т.е. если к примеру относительная влажность 90%, то нижняя кромка будет приблизительно на 2*125 = 250 метров. Или 2*400=800 фут.

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#2 Сообщение romsed » 31 дек 2011, 12:49

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#3 Сообщение 502 » 31 дек 2011, 13:13

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#4 Сообщение Eclips » 01 янв 2012, 20:09

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#5 Сообщение 502 » 01 янв 2012, 20:14

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#6 Сообщение ЛОДОЧНИК » 01 янв 2012, 20:37

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#7 Сообщение 502 » 01 янв 2012, 21:19

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#8 Сообщение 94-й » 01 янв 2012, 21:37

Неравномерность изменения влажности и температуры по высоте дают погрешность относительно вышеуказанного приблизительного метода. Но где брать стратификацию?

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#9 Сообщение Eclips » 01 янв 2012, 22:48

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#10 Сообщение 502 » 01 янв 2012, 23:15

Re: Как оценить нижнюю кромку облаков по влажности

#11 Сообщение shura-ag » 02 янв 2012, 08:21

Действительно, тема очень интересная и, на мой взгляд, практически очень важная. В учебнике PPL по метеорологии дается некий график влагосодержания напыщенного пара из которого довольно трудно что либо подсчитать. (слишком мелкий). Однако я нашел таблицу с более точными данными http://www.ecsot.ru/ru/articles/

Также в учебнике говорится, что потеря температуры с высотой в стандартной атмосфере составляет не 2,5 а 1,98гр на 1000 футов.

Источник

Будь умным!

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Одним из важнейших параметров, определяющих возможность прогнозирования опасных погодных явлений, является высота нижней границы облаков.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Принцип измерения высоты нижней границы облаков, использующийся в измерители высоты облачности ИВО-1М и регистраторе РВО-2.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Под высотой облаков в метеорологии понимают высоту их нижней границы над поверхностью земли. В основном измеряют высоту облаков среднего и нижнего ярусов ( не выше 2500 м.). При этом определяется высота самых нижних облаков. При тумане высота облаков принимается равной нулю, и в аэропортах в данных случаях измеряется “вертикальная видимость”. В основу измерения высоты нижней границы облаков в ИВО-1М и РВО-2 положен метод светолокации.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Этим методом высота нижней границы облаков определяется по времени прохождения светом пути от излучателя света до облака и обратно.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Световой импульс посылается излучателем и после отражения принимается приемником. Излучатель и приемник располагаются в непосредственной близости друг от друга.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Принцип работы измерителя и регистратора нижней границы облаков.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>1. Измеритель высоты нижней границы облаков ИВО-1М.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>ИВО-1М состоит из передатчика и приемника световых импульсов, пульта управления и комплекта соединительных кабелей. Приемник и передатчик устанавливаются на открытой площадке на расстоянии 8-10 метров друг от друга. Передатчик и приемник аналогичны по конструкции и содержат параболические зеркала, защитные стекла и крышки, которые перед измерениями поднимаются при помощи электродвигателей.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>В качестве источника световых импульсов используется троботрон типа ИСШ-100. Мощные световые импульсы прямоугольной формы длительностью около 1мс и частотой 20Гц излучаются вертикально вверх. Часть рассеянной облаком энергии( световые импульсы с гармониками, кратными основной частоте сигнала) возвращается к приемнику и преобразуется фотоэлектронным умножителем ФЭУ-1 в электрические импульсы. Непосредственно в приемнике расположен предварительный широкополосный усилитель. который позволяет уменьшить влияние помех при передаче сигнала к пульту управления, расположенному в помещении на расстоянии до 50 м. от приемопередатчика.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>С помощью пульта управления, содержащего электронно-лучевую трубку, оператор может вручную измерять время запаздывания эхо-сигнала, отраженного облаком, относительно зондирующего сигнала, излученного передатчиком. Измерение производится с помощью схемы компенсации, которая содержит регулируемый источник питания и позволяет менять напряжение на правой по схеме пластине ЭЛТ (рис.1).

Рис.1 Блок- схема ИВО-1М.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Такая частота повторения ЭЛТ позволяет наблюдать на экране непрерывно-светящуюся картину развертки луча трубки. При наличии эхо-сигнала. поступающего на нижнюю пластину ЭЛТ от видеоусилителя, на линии развертки появится импульс, положение которого относительно линии развертки соответствует запаздыванию эхо-сигнала по отношению к зондирующему. Это запаздывание пропорционально высоте облаков. Отсчет высоты облаков производится оператором после установки середины переднего фронта эхо-сигнала на вертикальную черту в центре экрана.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>В пульте управления имеется также схема АРУ, которая позволяет поддерживать неизменной амплитуду эхо-сигналов во всем диапазоне измерения. Генератор меток предназначен для периодической проверки сохранности градуировки шкалы высот в условиях эксплуатации.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Приемник и передатчик должны устанавливаться на расстоянии не менее 200 метров от радиолокационных станций и не менее 500 метров от средневолновых радиостанций.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>2.Регистратор нижней границы облаков РВО-2.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Регистратов высоты облачности РВО-2 является усовершенствованным вариантом ИВО-1М, имеет лучшие эксплуатацинно-технические характеристики и более широкие возможности применения.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>РВО-2 электромагнитно совместим с радиотехническими средствами и не имеет таких ограничений по установки приемника и передатчика, как ИВО-1М.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Для устранения запотевания и обмерзания стекол приемника и передатчика обеспечено их подогревание обогревательным элементом мощностью порядка 200 Вт.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>РВО-2 комплектуются в 3-х вариантах:

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>в первый вариант (РВО-2) входят: передатчик, приемник световых импульсов и пульт управления;

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>во второй вариант(РВО-2-01) входят: передатчик и приемник световых импульсов, пуль управления, регистратор. Этот вариант обеспечивает измерение ВНГО до 2000 метров и автоматическую регистрацию ее до 1000 метров при расположении пульта управления и регистратора на расстоянии до 50-70 метров от места установки передатчика и приемника;

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>в третий вариант (РВО-2-02) входят: передатчик и приемник световых импульсов, пульт управления, регистратор и выносной пульт. Этот вариант дает возможность измерять и регистрировать ВНГО так же, как и РВО-2-01, и измерять и регистрировать ВНГО до 1000 м. по самописцу выносного пульта при расположении последнего на расстоянии до 8 км. от места установки передатчика и приемник.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Погрешность измерений ВНГО у РВО-2 такая же, как и у ИВО-1М. РВО-2-01 и РВО-2-02 обеспечивают автоматическое измерение и регистрацию ВНГО через 15, 30 или 60 минут в соответствии с установкой “интервал”, при необходимости возможна регистрация ВНГО с интервалом в 3 минуты и непрерывная регистрация втечение 1,5 минуты.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>3. Приставка ДВ-1М.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Дистанционная приставка ДВ-1М предназначена для дистанционного измерения ВНГО в комплекте с ИВО-1М или РВО-2 и передачи в канал связи результатов измерений (структурная схема на рис. 2).Основными узлами приставки являются: блок преобразования и блок логической обработки ;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Блок преобразования позволяет получить на логическом выходе напряжение постоянного тока, прямопропорциональное времени запаздывания эхо-сигнала относительно зондирующего импульса. С этой целью в блоке преобразования последовательно соединены ждущий мультивибратор, генератор пилообразного напряжения и пиковый детектор.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Особенностью схемы ДВ-1 является наличие дополнительного пикового детектора и схемы сравнения выходных напряжений двух пиковых детекторов. Такая схема позволяет осуществлять логическую фильтрацию результатов измерений на выходе устройства по критерию отношения сигнал/помеха. При отсутствии помехи и наличии эхо-сигнала на входе устройства на выходе обоих пиковых детекторов оказываются равными. Если же облаков нет и отсутствует шумовая помеха (например, при измерениях ночью), то различие напряжений на выходах детекторов будет максимальным. При этом пиковый детектор 1 отключен от ГПИ, который в этом случае формирует импульсы максимальной амплитуды на входе пикового детектора 2. При наличии эхо-сигнала и помехи разность напряжений на пиковых детекторах будет тем больше, чем больше уровень помехи. Такая структурная схема обеспечивает надежную защиту от шумов фоновой засветки без снижения чувствительности к полезным сигналам. Это происходит потому, что при наличии низкой облачности уровень фоновой засветки резко снижается, что и гарантирует достаточно высокий уровень отношения сигнал/шум.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Удаление ДВ-1М от места установки ИВО-1М или РВО-2 до 5 километров.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Основные нормативно-технические характеристики ИВО и РВО.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Параметры

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Значения

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Диапазон измерений расстояния до светоотражающей поверхности твердой мишени, м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>от 50 до 450

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Предел допускаемой погрешности измерителя, м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-150 м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-500 м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>не более (0,1Н+5)

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>не более (0,074Н+10)

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Диапазон измерения времени ( ) прохождения световым импульсом расстояние Н до отражающей поверхности и обратно, нс

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>от 333 до 3000

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> Предел допускаемой погрешности в диапазоне

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-1000 нс

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-3000 нс

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>не более (0,1 +33)

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>не более (0,07 +67)

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Полный диапазон измерений расстояния до НГО, м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>от 50 до 2000

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Поверка светолокационного преобразователя ИВО.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>При проведении поверки выполняются следующие операции:

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>внешний осмотр;

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>опробование;

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>определение метрологических параметров.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Средства и условия поверки.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>При проведении поверки применяются следующие средства поверки:

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>комплект образцовых линий задержки электрического сигнала на 200, 333, 533, 867, 1400, 2133 и 3000 нс, с погрешностью указанной в таблице (см. ниже);

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>вольтметр переменного тока для измерения напряжений питающей сети 1-го класса.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Нормативно-технические характеристики комплекта образцовых кабельных линий задержки для поверки преобразователей типа ИВО и РВО.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>время задержки сигнала, нс

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>предел допускаемой погрешности определения, нс

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>имитируемая высота, м

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>200

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-32

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>333

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-52

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>533

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-83

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>867

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-134

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>1400

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-216

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>2133

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-328

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>3000

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-461

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>При проведении поверки должны выполнятся следующие условия:

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>преобразователь предъявляемый на периодическую поверку должен быть в исправном состоянии;

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>к проведению поверки допускают лиц, прошедших специальную подготовку и имеющих право проведения ведомственной или государственной поверок;

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>при проведении поверки должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность метрологических характеристик преобразователя и контрольно-поверочной аппаратуры;

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>при проведении поверки допускается нахождение приемника и передатчика в естественных условиях открытой атмосферы, при отсутствии сильных и умеренных осадков и туманов;

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>при проведении поверки должны соблюдаться требования техники безопасности.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Подготовка к поверки и проведение поверки.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Перед проведением поверки проверяется наличие и полнота комплекта и преобразователя и сопроводительной документации, Затем необходимо развернуть приемник и передатчик на местах их установки и замкнуть световой канал с помощью полуоткрытых крышек (ИВО) или наклонных щитов (РВО).

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Затем отсоединяется кабель приемника от пульта управления преобразователя и в разрыв включается кабельная вставка с подсоединенным к ней замыкателем. С помощью вольтметра переменного тока проверяется наличие напряжения питания преобразователя, которое должно быть в установленных пределах. Необходимо заранее подготовить протоколы поверки, зафиксировать в них метеорологические параметры окружающей Среды, данные приемника, передатчика и пульта управления, напряжение сети.

Рис. 3 Схема замыкания светового канала преобразователя типа ИВО или РВО для проведения поверки.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Проведение поверки начинается с внешнего осмотра. Маркировка всех частей преобразователя должна должна быть отчетливо различима. органы регулировки и настройки должны вращаться плавно, без заеданий, кнопки при нажатии не должны западать. Защитные стекла и отражатели не должны иметь загрязнений, трещин и дефектов. Части разъемов должны легко соединяться и размыкаться. Крышки приемника и передатчика должны свободно открываться и закрываться как в ручную, так и автоматически.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>После опробования определяются метрологические параметры преобразователя. Для этого отсоединяют от кабельной вставки замыкатель L3 (см. рис. 4) и на его место подключают к разъемам Ш1 и Ш2 кабельные линии задержки, начиная с линии с минимальной временной задержкой, имитирующей расстояние до НГО, и далее последовательно подключаются линии на 533 нс(80 м), 867 нс(130 м), 1400 нс(210 м), 2133 нс(320 м) и 3000 нс ;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>( ;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>450 м). Затем операцию повторяют и обратной последовательности.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Обозначение

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Наименование

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Ш2-1

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Розетка ШР32ПК12НГ

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Ш2-2

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Вилка ШР32ПК12НШ

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Ш1, Ш2

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Соединитель радиочастотный СР-50

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>L3

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Кабальный замыкатель из кабеля РК-50 длиной 0,2 м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Полученные результаты заносятся в протокол. Протокол должен содержать информацию о составе поверяемого прибора (заводские номера всех поверяемых приборов, а так же номера ДВ-1 и стрелочного указателя), о метеорологических условиях в которых проходила поверка (температура окружающего воздуха, температура в помещениях, где были установлены пульт управления, ДВ-1 и стрелочный указатель. Кроме того, указываются средства и устройства поверки с заводскими номерами (термометры, вольтметр, рулетка измерительная, комплект линии задежки).

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>В протоколе указывается и погрешность преобразователя. Рассмотрим определяемые погрешности на примере.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>имитируемое расстояние(Н), м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>результат измерения(Н*),м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>разность а=Н-Н*, м

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>(а- ),

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>м

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>59

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-1

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>117

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-3

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>138

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-2

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>217

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-3

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>329

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-1

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>217

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-3

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>138

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-2

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>117

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-3

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>59

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>-1

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>n=11

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Максимальное значение суммарной погрешности не превышает-4 м.- не превышает предельно допускаемой погрешности. следовательно преобразователь годен к эксплуатации.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Предел допускаемой погрешности:

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Имитируемая высота, м

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>50

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Значение предела, м

;font-family:’Times New Roman’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>10

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>На преобразователь, пригодный к эксплуатации, выдается свидетельство о поверке или делается соответствующая запись в формуляре прибора. При отрицательной поверки, прибор снимается с эксплуатации и в его документах делается запись о непригодности и о ее причинах.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Своевременная поверка приборов предохраняет от дополнительных и неоправданных расходов. Если допустить, что аэропорт г.Омска был временно закрыт, то ближайшие аэропорты, которые могут принять самолеты находятся в Тюмени и Новосибирске, и при нынешней стоимости авиатоплива, это обернется большими неоправданными затратами.

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Принятые сокращения:

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>ИВО-измеритель высоты облачности

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>РВО-реистратор высоты облачности

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>ЭЛТ-электронно-лучевая трубка

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>АРУ-автоматическая регулировка усиления

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>ГПН-генератор пилообразного напряжения

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>МУ-методические указания

;font-family:’Times New Roman Cyr’» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>СИ-средства измерений.

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе

Источник