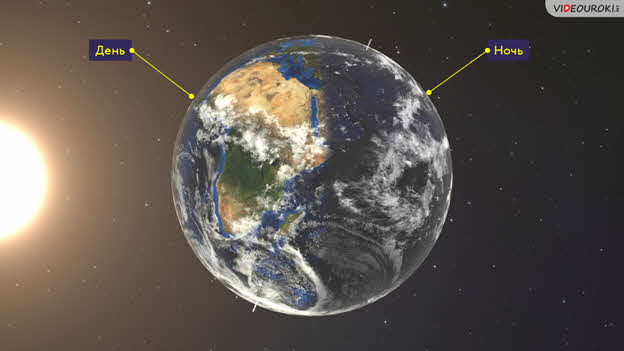

1. Измерение времени. Вся наша жизнь связана со временем и регулируется периодической сменой дня и ночи, а также времён года. На этих природных повторяющихся явлениях базируются основные единицы измерения времени — сутки, месяц, год. Широко используемая единица для измерения времени — сутки — связана с периодом вращения Земли вокруг своей оси.

Момент верхней кульминации центра Солнца называется истинным полднем, момент нижней кульминации — истинной полночью. Промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями центра Солнца называется истинными солнечными сутками. Время, прошедшее от момента нижней кульминации центра солнечного диска до любого другого его положения на одном и том же географическом меридиане, называется истинным солнечным временем (T¤).

Необходимо отметить, что истинные солнечные сутки периодически меняют свою продолжительность. Это вызывается двумя причинами: во-первых, наклоном плоскости эклиптики к плоскости небесного экватора, во-вторых, эллиптической формой орбиты Земли. Когда Земля находится на участке эллипса, расположенном ближе к Солнцу (на рис. 18 это положение показано слева), то она движется быстрее. Через полгода Земля окажется в противоположной части эллипса и будет перемещаться по орбите медленнее. Неравномерное движение Земли по своей орбите вызывает неравномерное видимое перемещение Солнца по небесной сфере, т. е. в разное время года Солнце перемещается с различной скоростью. Поэтому продолжительность истинных солнечных суток постоянно меняется и пользоваться ими в качестве единицы измерения времени неудобно. По этой причине в повседневной жизни используются не истинные, а средние солнечные сутки, продолжительность которых принята постоянной. Устанавливаются они по движению среднего экваториального Солнца — воображаемой точки, которая движется равномерно по небесному экватору и в точках весеннего и осеннего равноденствия совпадает с центром истинного Солнца. Верхнюю кульминацию среднего экваториального Солнца называют средним полднем, а промежуток времени между двумя последовательными средними полднями — средними солнечными сутками. Продолжительность их всегда одинакова. Средние солнечные сутки делят на 24 часа. Каждый час среднего солнечного времени в свою очередь делится на 60 минут, а каждая минута — на 60 секунд. За начало средних солнечных суток принимается средняя полночь, т. е. момент нижней кульминации среднего экваториального Солнца. Время, протёкшее от момента нижней кульминации среднего экваториального Солнца до любого другого его положения на одном и том же географическом меридиане, называется средним солнечным временем (Тср).

Разность между средним солнечным временем и истинным солнечным временем в один и тот же момент называется уравнением времени. Оно обозначается греческой буквой п. Можно записать следующее равенство:

Величина уравнения времени п обычно приводится в астрономических календарях. Приблизительно её можно найти по графику (рис. 19), из которого видно, что четыре раза в год уравнение времени п равно нулю. Это происходит примерно 14 апреля, 14 июня, 2 сентября и 24 декабря. Уравнение времени п принимает наибольшие численные значения около 14 февраля (h = +14 мин) и 3 ноября (h = -16 мин).

Различают также звёздные сутки (около 23 ч 56 мин 4 с). Звёздные сутки равны промежутку времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями точки весеннего равноденствия. Момент верхней кульминации этой точки, принимаемый за начало звёздных суток, считается 0 часов звёздного времени. Время, протёкшее от момента верхней кульминации точки весеннего равноденствия до любого другого её положения на одном и том же географическом меридиане, называется звёздным временем.

Рисунок 19 — График уравнения времени

2. Определение географической долготы. Измерение времени солнечными сутками связано с географическим меридианом. Время, измеренное на данном меридиане, называется местным временем данного меридиана, и оно одинаково для всех пунктов, находящихся на нём. Кульминация любой точки небесной сферы происходит в разное время на разных меридианах земного шара. Причём, чем восточнее земной меридиан, тем раньше в пунктах, лежащих на нём, происходит кульминация или начинаются сутки. Так как Земля за каждый час поворачивается на 15°, то разность времени двух пунктов в один час соответствует и разности долгот в 15° (в часовой мере 1 час). Отсюда можно сделать вывод: разность местного времени двух пунктов на Земле численно равна разности значений долготы, выраженных в часовой мере. Для пунктов земной поверхности, расположенных на географических долготах l1 и l2, получим:

Формула (1)

За начальный (нулевой) меридиан для отсчёта географической долготы принят меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию близ Лондона. Местное среднее солнечное время Гринвичского меридиана называется всемирным временем. Все сигналы точного времени соответствуют минутам и секундам всемирного времени. В астрономических календарях и ежегодниках моменты большинства явлений указываются по всемирному времени. Моменты этих явлений по местному времени какого-либо пункта легко определить, зная долготу этого пункта от Гринвича.

Если в данный момент на Гринвичском меридиане всемирное время будет Т0, то в местности с географической долготой l будет Тl. Следовательно, формула (1) при l0 = 0 примет вид:

Данная формула позволяет находить географическую долготу по всемирному времени (Т0) и местному времени (Тl), которое определяется из астрономических наблюдений. С другой стороны, зная долготу места наблюдения (l) и всемирное время (Т0), можно определить местное время (Тl):

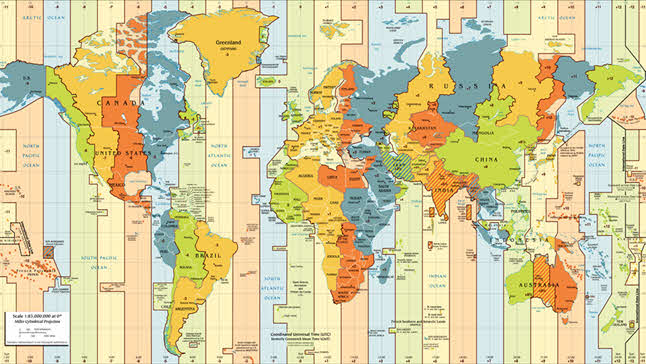

Различие между местным временем даже не очень далеко расположенных друг от друга населённых пунктов создаёт неудобства в повседневной жизни. Так, например, местное время в Бресте и Витебске отличается на 26 мин. Жители этих городов, приезжая друг к другу в гости, должны были бы постоянно переводить стрелки часов. Отсюда возникла необходимость введения поясной системы счёта времени. Согласно этой системе, весь земной шар разделён на 24 часовых пояса, каждый из которых простирается по долготе на 15° (или 1 ч). Часовой пояс Гринвичского меридиана считается нулевым. Остальным поясам в направлении от нулевого на восток присвоены номера от 1 до 23. В пределах одного пояса во всех пунктах в каждый момент поясное время одинаково. В соседних поясах оно отличается ровно на один час. Границы поясов в малонаселённых местах, на морях и океанах проходят по меридианам, отстоящим на 7,5° к востоку и западу от центрального меридиана данного часового пояса. В остальных районах границы поясов для большего удобства проведены по государственным и административным границам, горным хребтам, рекам и другим естественным рубежам.

Зная всемирное время (Т0) и номер пояса данного места (n), можно найти поясное время:

Формула (3)

Исключив из формул (1) и (3) Т0, получим соотношение, позволяющее определять географическую долготу по поясному времени (Тn) и времени для местности с географической долготой l (Тl):

Фильм. Измерение времени.

В целях экономии и рационального распределения электроэнергии в течение суток на летний период в некоторых странах весной стрелки часов переводят на час вперёд — вводят летнее время, а осенью снова на час назад.

Существует граница, открывающая новую дату и день недели. Международная линия перемены дат проходит через Берингов пролив между островами Тихого океана от Северного полюса до Южного полюса (меридиан 180°).

Более надёжным и удобным временем считается атомное время, которое было введено Международным комитетом мер и весов в 1964 г. За эталон приняты атомные (квантовые) часы. По таким часам секунда — это промежуток времени, за который проходит 9 192 631 770 колебаний электромагнитной волны, излучаемой атомом цезия. С 1 января 1972 г. все страны земного шара ведут счёт времени по атомным часам.

Атомное время очень удобно для исследования Земли, потому что с его помощью можно изучать неравномерности во вращении нашей планеты. Ошибка хода атомных часов невелика — примерно 1 с за 50 тыс. лет.

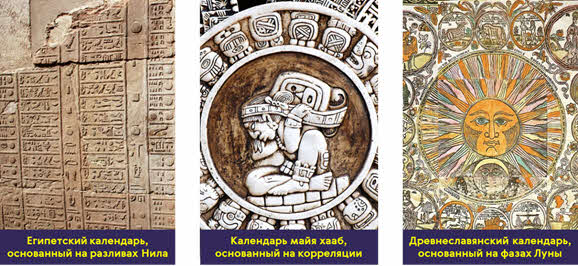

3. Календарь. Календарь — это система счёта длительных промежутков времени, в основе которой лежат периодические астрономические явления: вращение Земли вокруг оси, изменение лунных фаз, обращение Земли вокруг Солнца. Любая календарная система опирается на три основные единицы измерения времени, а именно: средние солнечные сутки, синодический (или лунный) месяц и тропический (или солнечный) год.

Рис. 20. Антикитерский механизм (фрагмент, найденный археологами, и воссозданная на его основе модель)

Синодический месяц — это промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны. Он равен 29,5306 суток. Тропический год — промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Он равен 365,2422 суток. Из-за медленного движения точки весеннего равноденствия навстречу Солнцу, вызванного прецессией, Солнце оказывается в той же точке неба относительно звёзд через промежуток времени на 20 мин 28 с больший, чем тропический год. Он называется звёздным годом и содержит 365,2564 средних солнечных суток.

Синодический месяц и тропический год не содержат целого числа средних солнечных суток, поэтому невозможно подобрать такое целое число тропических лет, в которых содержалось бы целое число синодических месяцев и целое число средних солнечных суток. Стремление согласовать между собой сутки, месяц и год привело к тому, что в разные эпохи у различных народов было создано много видов календарей, которые можно условно разделить на три типа: лунные, лунно-солнечные и солнечные. На рисунке 20 показано механическое приспособление, созданное древнегреческими астрономами во II в. до н. э. для расчёта движения Луны, Солнца и планет в календарных целях.

Рисунок 21 — Древний римский календарь

В лунном календаре год делится на 12 месяцев, содержащих попеременно 30 или 29 суток. Всего в лунном календаре 354 или 355 средних солнечных суток, т. е. он короче солнечного года примерно на 10 суток. Этот календарь получил широкое распространение в странах Ближнего Востока и принят в современном исламском мире. Из-за того что лунный год имеет меньше дней, чем тропический, у мусульман начало года постоянно перемещается по сезонам и выпадает то на весну, то на лето, то на зиму, то на осень.

Лунно-солнечные календари наиболее сложные. В них сумма некоторого количества лунных месяцев приблизительно соответствует продолжительности тропического года. В основе этих календарей лежит соотношение: 19 солнечных лет равны 235 лунным месяцам (с ошибкой около 2 ч). Год делится на 12 месяцев, каждый из которых начинается с новолуния. В настоящее время такая система сохранилась в еврейском календаре. Он содержит 12 или 13 месяцев в году. Продолжительность некоторых месяцев каждый год меняется, начало года всегда приходится на осень, но не совпадает с одной и той же датой григорианского календаря.

Римляне первоначально исчисляли время лунными годами. Новый год начинался 1 марта. До сих пор некоторые месяцы современного календаря называются в соответствии с этой традицией: сентябрь — «седьмой», декабрь — «десятый» и т. д. Впоследствии первый день года был перенесён римлянами на 1 января, так как с 153 г. до н. э. в этот день вступали в должность консулы (рис. 21).

Рисунок 22 — Медаль, выпущенная в память о введении григорианского календаря

Одним из первых солнечных календарей считается египетский, созданный в 4-м тыс. до н. э. По этому календарю год состоял из 12 месяцев по 30 дней в каждом, а в конце года добавлялось ещё 5 праздничных дней. Современный календарь берёт начало от солнечного римского календаря, появившегося в результате реформы Юлия Цезаря (отсюда его название — юлианский), проведённой 1 января 45 г. до н. э. Средняя продолжительность года, согласно этому календарю, была равна 365,25 суток, что соответствовало известной в то время длине тропического года. Для удобства три года подряд считали по 365 дней, а на четвёртый (високосный) добавляли лишние сутки — 366 дней. Год состоял из 12 месяцев: нечётные месяцы — 31 день, чётные — 30 дней; только февраль простого, невисокосного, года содержал 28 дней.

Вследствие того что продолжительность юлианского года длиннее тропического на 11 мин 15 с, за 128 лет накапливалась ошибка в целые сутки, а за 400 лет — около трёх суток. С течением времени календарь запаздывал всё больше и больше. Поэтому в конце XVI в. весеннее равноденствие наступало не 21, а 11 марта. Ошибка была исправлена в 1582 г., когда глава католической церкви папа Григорий ХШ создал специальную комиссию по реформе календаря, передвинувшую счёт дней на 10 суток вперёд и вернувшую весеннее равноденствие на 21 марта. Исправленный календарь получил название григорианского календаря или календаря нового стиля. В честь его введения была отчеканена памятная медаль (рис. 22). Систему счёта времени по юлианскому календарю сейчас называют старым стилем.

Високосный год в григорианском календаре — каждый четвёртый, за исключением годов с целым числом столетий (например, 1700, 1800). Такой год считается високосным только тогда, когда число сотен делится на 4 без остатка.

В России этот календарь был введён со среды 31 января 1918 г. Следующий день уже был 14 февраля, так как к тому времени календарная разница между новым и старым стилем достигла 13 дней. Это различие в 13 суток будет сохраняться до 15 февраля 2100 г. по старому стилю, или до 28 февраля 2100 г. по новому стилю. После этой даты оно увеличится на одни сутки и станет равным 14 суткам.

Григорианский календарный год длиннее солнечного года на 26 с. Лишние сутки накопятся только в L в. н. э., потому что разница в один день набегает за 3280 лет.

Необходимо отметить, что и григорианский календарь не лишён недостатков: неодинаковая продолжительность месяцев, неравные кварталы, несогласованность чисел месяцев с днями недели.

Много вопросов вызывают и привычные названия месяцев. Так, июль назван в память о римском императоре Юлии Цезаре, август — в честь римского императора Октавиана Августа. Остальные месяцы календаря получили свои названия по-разному: например, январь — в честь римского бога Януса, февраль — в честь ежегодных языческих обрядов очищения, март — по имени бога Марса, май — богини Майи, июнь — богини Юноны. Названия «сентябрь», «октябрь», «ноябрь», «декабрь» переводятся с латинского языка соответственно как «седьмой», «восьмой», «девятый», «десятый» и в настоящее время не соответствуют этой нумерации.

Кроме счёта месяцев в годах, следует вести счёт и самим годам. Для этой цели издревле использовались эры, т. е. длительные промежутки счёта лет. Эрой называется исходный пункт каждого летоисчисления. У разных народов эры были разные и связывались с какими-либо знаменательными событиями или с годами правления царей и императоров.

В Риме использовалась эра от основания Рима (753 г. до н. э.) и счёт годов от назначения консулов. В средневековой Европе была распространена эра Диоклетиана, считавшаяся от восшествия на престол императора Диоклетиана (29 августа 284 г. н. э.). Она применялась до XV в.

В Древней Греции применялась эра Олимпиад (начало 776 г. до н. э.). Олимпиады проводились раз в четыре года.

Иудеи отсчитывают начало эры от сотворения мира — от 3761 г. до н. э.

Христиане использовали эру от сотворения мира, принимая начало в 5508 г. до н. э. Эру от Рождества Христова рассчитал папский архивариус Дионисий Малый в 525 г. Он приравнял 248 г. эры Диоклетиана к 532 г. от рождения Христа. Эра от Рождества Христова, или новая эра (наша эра), частично начала применяться с Х в., а повсеместно в католических странах — лишь с XV в. В России она была введена в 1700 г. указом Петра I, согласно которому после 31 декабря 7208 г. от сотворения мира наступило 1 января 1700 г.

Мусульмане всего мира используют свою эру, которая называется хиджра и ведёт счёт лет от даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, что произошло в сентябре 622 г. н. э.

Главные выводы 1. Промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями центра солнечного диска на одном и том же географическом меридиане называется истинными солнечными сутками. 2. Из-за неравномерности истинных солнечных суток в повседневной жизни используются средние солнечные сутки, продолжительность которых постоянна. 3. Звёздные сутки — промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями точки весеннего равноденствия на одном и том же географическом меридиане. 4. Географическая долгота данной местности определяется разностью между местным и всемирным временем. 5. Календарь — это система счёта длительных промежутков времени, в основе которой лежат периодические астрономические явления. Мы живём по григорианскому календарю.

Контрольные вопросы и задания

1. Чем отличаются истинные солнечные сутки от средних солнечных суток?

2. Что называют звездными сутками?

3. Что понимают под уравнением времени?

4. Что понимают под всемирным временем?

5. Что понимают под линией перемены дат? Где она проходит?

6. Назовите календарные системы. На каких принципах они строятся?

7. В чем состоит отличие григорианского календаря от юлианского?

8. Почему нельзя создать абсолютно точный календарь?

9. Найдите разницу в местном времени для городов Гродно и Могилев.

10. В местный полдень капитан корабля отметил 14 ч 13 мин 46 с по хронометру, идущему по гринвичскому времени. Определите географическую долготу корабля.

11. 22 июня наблюдатель определил, что средний местный полдень наступил в 8 ч 40 мин всемирного времени, а высота Солнца в этот момент была равна 62°10′. Склонение Солнца в этот день δ = +23°26′. Определите географические координаты наблюдателя.

Проверь себя

Выбор тем

Вся наша жизнь связана со временем и регулируется периодической сменой дня и ночи, а также времён года. Вам известно, что Солнце всегда освещает только половину земного шара: на одном полушарии — день, а на другом в это время ночь. Следовательно, на нашей планете всегда есть точки, где в данный момент полдень, и Солнце находится в верхней кульминации, а есть полночь, когда Солнце находится в нижней кульминации.

Момент верхней кульминации центра Солнца называется истинным полднем, момент нижней кульминации — истинной полночью. А промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями центра Солнца называется истинными солнечными сутками.

Казалось бы, их можно использовать для точного счёта времени. Однако из-за эллиптической орбиты Земли, солнечные сутки периодически меняют свою продолжительность. Так, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, она движется по орбите примерно со 30,3 км/с. А через полгода Земля оказывается в самой удалённой точке от Солнца, где её скорость падает на 1 км/с. Такое неравномерно движение Земли по своей орбите вызывает неравномерное видимое перемещение Солнца по небесной сфере. Иными словами, в разное время года Солнце «перемещается» по небу с различной скоростью. Поэтому продолжительность истинных солнечных суток постоянно меняется и пользоваться ими в качестве единицы измерения времени неудобно. В связи с этим в повседневной жизни используются не истинные, а средние солнечные сутки, продолжительность которых принята постоянной и равной 24 часам. Каждый час среднего солнечного времени в свою очередь делится на 60 минут, а каждая минута — на 60 секунд.

Измерение времени солнечными сутками связано с географическим меридианом. Время, измеренное на данном меридиане, называется его местным временем, и оно одинаково для всех пунктов, находящихся на нём. При этом, чем восточнее земной меридиан, тем раньше на нём начинаются сутки. Если учесть, что за каждый час наша планета поворачивается вокруг своей оси на 15о, то разность времени двух пунктов в один час соответствует и разности долгот в 15°. Следовательно, местное время в двух пунктах будет отличаться ровно на столько, на сколько отличается их географическая долгота, выраженная в часовой мере:

T1 – T2 = λ1 – λ2.

Из курса географии вам известно, что за начальный (или, как его ещё называют, нулевой) меридиан принят меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию, находящуюся недалеко от Лондона. Местное среднее солнечное время Гринвичского меридиана называется всемирным временем — Universal Time (сокращённо UT).

Зная всемирное время и географическую долготу какого-либо пункта, можно легко определить его местное время:

T1 = UT + λ1.

Эта формула также позволяет находить географическую долготу по всемирному времени и местному времени, которое определяется из астрономических наблюдений.

Однако, если бы в повседневной жизни мы с вами пользовались местным временем, то по мере передвижения между населёнными пунктами, находящимися восточнее или западнее постоянного места проживания, нам бы приходилось непрерывно передвигать стрелки часов.

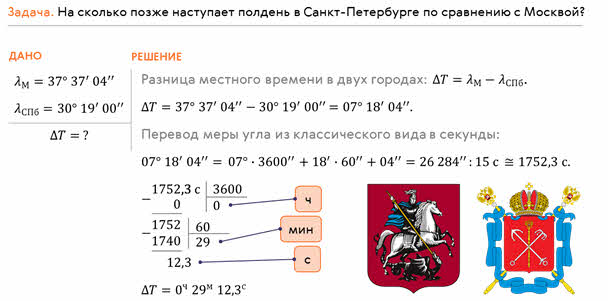

Для примера, давайте определим, на сколько позже наступает полдень в Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой, если их географическая долгота заранее известна.

Иными словами, в Санкт-Петербурге полдень наступит примерно на 29 мин 12 с позднее, чем в Москве.

Возникающие неудобства столь очевидны, что в настоящее время практически всё население земного шара пользуется поясной системой счёта времени. Она была предложена преподавателем из США Чарльзом Даудом в 1872 году для использования на железных дорогах Америки. А уже в 1884 году в Вашингтоне прошла Международная меридианная конференция, итогом которой стала рекомендация применения гринвичского времени в качестве всемирного времени.

Согласно этой системе, весь земной шар разделён на 24 часовых пояса, каждый из которых простирается по долготе на 15° (или на один час). Часовой пояс Гринвичского меридиана считается нулевым. Остальным же поясам в направлении от нулевого на восток присвоены номера от 1 до 23. В пределах одного пояса во всех пунктах в каждый момент поясное время одинаково, а в соседних поясах оно отличается ровно на один час.

Таким образом, поясное время, которое принято в конкретном месте, отличается от всемирного на число часов, равных номеру его часового пояса:

Т = UT + n.

Если посмотреть на карту часовых поясов, то не трудно заметить, что их границы совпадают с меридианами только в малонаселённых местах, на морях и океанах. В остальных же местах границы поясов для большего удобства проведены по государственным и административным границам, горным хребтам, рекам и другим естественным рубежам.

Также от полюса до полюса по поверхности земного шара проходит условная линия, по разные стороны которой местное время отличается почти на сутки. Эта линия получила название линии перемены даты. Она примерно проходит по меридиану 180о.

В настоящее время более надёжным и удобным временем считается атомное время, которое было введено Международным комитетом мер и весов в 1964 году. А эталоном времени были приняты атомные часы, ошибка хода которых примерно составляет одну секунду за 50 тысяч лет. Поэтому с 1 января 1972 года страны земного шара ведут счёт времени по ним.

Для счёта длительных промежутков времени, в которых устанавливается определённая продолжительность месяцев, их порядок в году и начальный момент отсчёта лет, был введён календарь. В его основе лежат периодические астрономические явления: вращение Земли вокруг оси, изменение лунных фаз, обращение Земли вокруг Солнца. При этом любая календарная система (а их насчитывается более 200) опирается на три основные единицы измерения времени: средние солнечные сутки, синодический месяц и тропический (или солнечный) год.

Напомним, что синодический месяц — это промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны. Он примерно равен 29,5 суток.

А тропический год — это промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Его средняя продолжительность с 1 января 2000 года составляет 365 д 05 ч 48 мин 45,19 с.

Как видим, синодический месяц и тропический год не содержат в себе целого числа средних солнечных суток. Поэтому многие народы по-своему пытались согласовать сутки, месяц и год. Это, в последствии, и привело к тому, что в разное время у разных народов была своя календарная система. Однако все календари можно условно разделить на три типа: лунные, лунно-солнечные и солнечные.

В лунном календаре год делится на 12 лунных месяцев, которые попеременно содержат в себе 30 или 29 суток. Вследствие этого, лунный календарь короче солнечного года примерно на десять суток. Такой календарь получил широкое распространение в современном исламском мире.

Лунно-солнечные календари самые сложные. В их основе лежит соотношение, что 19 солнечных лет равны 235 лунным месяцем. Вследствие этого, в году содержится 12 или 13 месяцев. В настоящее время такая система сохранилась в еврейском календаре.

В солнечном календаре за основу берётся продолжительность тропического года. Одним из первых солнечных календарей считается древнеегипетский календарь, созданный примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. В нём год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. А в конце года добавлялось ещё 5 праздничных дней.

Непосредственным предшественником современного календаря был календарь, разработанный 1 января 45 года до нашей эры в Древнем Риме по приказу Юлия Цезаря (отсюда и его название — юлианский).

Он содержал в себе 365,25 суток, что соответствовало известной в то время длине тропического года. Для удобства в нём три года считалось по 365 суток. А в каждый год, кратный четырём, добавлялись одни дополнительные сутки в феврале. Такой год был назван високосным.

Но и юлианский календарь не был совершенным, так как в нём продолжительность календарного года отличалась от тропического года на 11 минут и 14 секунд. Казалось бы, всего-ничего. Но к середине 16 века было замечено смещение дня весеннего равноденствия, с которыми связаны церковные праздники, на 10 суток.

Чтобы компенсировать накопившуюся ошибку и избежать подобного смещения в будущем, в 1582 году римский папа Григорий XIII провёл реформу календаря, передвинувшую счёт дней на 10 суток вперёд.

При этом, чтобы средний календарный год лучше соответствовал солнечному, Григорий XIII изменил правило високосных лет. По-прежнему високосным оставался год, номер которого кратен четырём, но исключение делалось для тех, которые были кратны ста. Такие годы были високосными только тогда, когда делились ещё и на 400. Например, 1700, 1800 и 1900 годы являлись простыми. А вот 1600 год и 2000 — високосными.

Исправленный календарь получил название григорианского календаря или календаря нового стиля.

В России новый стиль был введён лишь в 1918 году. К этому времени между ним и старым стилем накопилось разница в 13 дней.

Однако старый календарь всё ещё жив в памяти многих людей. Именно благодаря ему во многих странах бывшего СССР в ночь с 13 на 14 января отмечается «старый Новый год».

Универсальное время Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Всемирное время: 4 Второй —> 4 Второй Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

25.1327412287183 Радиан —>1440.00000000027 степень (Проверьте преобразование здесь)

12 Орбитальные параметры Калькуляторы

Универсальное время формула

Всемирная степень времени = (Всемирное время*2*pi)

UT° = (U.T*2*pi)

Как сейчас называется всемирное время?

До 1972 года это время называлось средним временем по Гринвичу (GMT), но теперь называется всемирным скоординированным временем или универсальным скоординированным временем (UTC). Это согласованная шкала времени, поддерживаемая Международным бюро мер и весов (BIPM). Он также известен как «время Z» или «время зулусов».

Глава VII

Математические основы

§3. Время

Звездное время (S) в данный момент принимается равным часовому углу точки весеннего равноденствия:

S=tg=t+a (или ) S=t+a+24h. (6)

Здесь t или a — координаты любого светила. Время, в течение которого часовой угол точки весеннего равноденствия изменяется на 24h (интервал между последовательными её верхними кульминациями) называют звёздными сутками. За их начало принимают момент, когда t=0. Изменение величины tg обусловлено вращением Земли относительно направления на точку g.

Истинное солнечное время (Т¤) численно равно часовому углу Солнца, увеличенному на 12h:

Т¤=t¤+24h (7)

Интервал времени между последовательными нижними кульминациями Солнца называют истинными солнечными сутками (понятия верхней и нижней кульминаций определяются в §4). За их начало принимают момент, когда t¤=12h.

Для определения истинного солнечного времени можно воспользоваться солнечными часами. В них время указывает тень от стержня, параллельного оси мира, на циферблате, форма и ориентировка которого, вообще говоря, могут быть произвольными и определяются из соображения удобства. Чаще всего используют плоские циферблаты, ориентированные горизонтально или вертикально. Инструкция по изготовлению солнечных часов даётся в Приложении.

Среднее солнечное время равно численно часовому углу “среднего солнца” , увеличенному на 12h:

T=tср+12h. (8)

“Среднее солнце” — воображаемая точка небесного экватора (не эклиптики!), равномерно движущаяся на фоне звёзд с тем же периодом (равным тропическому году) и в том же направлении, что и Солнце. “Среднее солнце” находится не далее нескольких градусов от проекции центра солнечного диска на небесный экватор. На практике применяют формулу:

T=t0+E. (9)

где Е — “уравнение времени”. В течение года эта величина в среднем равна нулю; всегда выполняется неравенство: . Величину Е рассчитывают заранее, принимая во внимание неравномерность движения Солнца по эклиптике и наклон последней к небесному экватору (по которому отсчитываются часовые углы). Как и в случае угла t¤ причиной изменения угла tср является вращение Земли вокруг оси и движение её вокруг Солнца.

Время, в течение которого “среднее солнце” совершает полный оборот на н.с. относительно небесного меридиана, называют средними солнечными сутками. За их начало принимают момент, когда tср=12h. Средние солнечные сутки равны среднему значению истинных солнечных суток в течение года. Последние в середине сентября на 50s короче, чем в 20-х числах декабря.

Наблюдения свидетельствуют, что тропический год содержит 365,2422 средних солнечных суток и 366.2422 — звёздных. Отсюда следует, что последние примерно на 4m короче первых; соответственно звёздный час на 9,86 секунды короче среднего солнечного часа.

Пример. Определить звёздное время в момент весеннего равноденствия, если известно, что истинное солнечное время было равно 6h17m12s.

В этот момент прямое восхождение центра солнечного диска равно нулю. Используя формулу (7), по известному истинному солнечному времени находим часовой угол Солнца: -5h42m48s (или 18h17m12s). По формуле (6) находим звездное время: 18h17m12s.

В момент осеннего равноденствия (12ч) при том же истинном солнечном времени звёздное время составило бы 6h17m12s.

Таким образом, около 23 сентября звёздное время приблизительно совпадает с истинным солнечным, а около 21 марта разность между ними близка к 12h. В каждые следующие сутки звёздное время опережает истинное солнечное приблизительно на 4m.

Примечание. В астрометрии рассматривают несколько разновидностей звёздного времени. Различие между ними — незначительное.

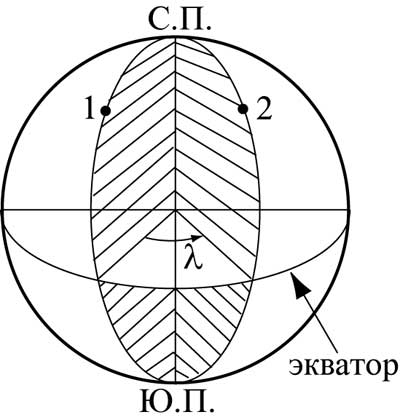

Местным называют время (звёздное, истинное солнечное, среднее солнечное), определённое для данного географического меридиана. Плоскость такого меридиана проходит через ось вращения Земли и при пересечении с поверхностью Земли образует линию, близкую к полуокружности, с концами в полюсах, рис.59.

Рис.59. Показаны два географических меридиана: 1 — начальный (нулевой), проходящий через точку в бывшей гринвичской обсерватории близ Лондона, и 2 — произвольный, проходящий через пункт в восточном полушарии.

Двугранный угол между плоскостями начального меридиана и меридиана данного пункта, отсчитываемый на восток, называют восточной географической долготой этого пункта и обозначают буквой l.

Можно доказать, что разность местных времён двух пунктов численно равна разности их географических долгот, выраженной в часовой мере:

Из этих равенств не следует, что интервалы солнечных и звёздных времён равны друг другу (следует учесть различие единиц измерения).

Всемирным временем (T0) называют местное среднее солнечное время, определённое для начального меридиана. Его связь с местным средним солнечным временем пункта с географической долготой выражается равенством:

T=T0+l

(11)

Пример. Для данного пункта l=28°. Чему здесь равно среднее солнечное время в 6h всемирного времени?

Угол выражаем в часовой мере: l=(28/15)h=1,8667h=1h+0,8866760m=1h52m.

Искомое время равно 6h+1h52m=7h52m.

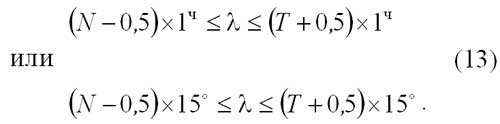

Поясное время (TN) в часовом поясе с номером N определяют по формуле:

TN=T0+Nx1h. (12)

Теоретический границы N-го часового пояса определяются в неравенствах:

По практическим соображениям реальные границы несколько отличаются от теоретических.

Летнее время в большинстве стран получают прибавлением к поясному времени одного часа. В России такое время до 1980 года называли декретным, а в настоящее время — зимним. Летнее же время в России ещё на один час больше, то есть опережает поясное на два часа.

Московское зимнее и московское летнее время (TЗ и TЛ) связано со всемирным временем равенствами:

TЗ=T0+3h, (TЛ=T0+4h).

(14)

Пример. Определить летнее московское время в момент истинного полдня (наивысшего положения Солнца) в Москве 1 июля.

В этот момент часовой угол Солнца равен нулю. Следовательно, истинное солнечное время (см. равенство (7)) равно 12h. Уравнение времени в этот день приблизительно равно Е=+3,7m (в течение дня оно изменяется незначительно). Местное среднее солнечное время составляет 12h03,7m (см. формулу (9)). Зная географическую долготу Москвы и используя формулу (11), находим всемирное время:

T0=T-l=12h03,7m-2h30m=9h33,7m. Наконец, по второй формуле (14) находим TЛ=13h33,7h.

Ввиду того, что Москва приписана ко второму часовому поясу, при N>2 время в N-ом часовом поясе опережает московское на N -2h. Например, для Владивостока (N=9) опережение составит 7 часов.

Линия смены дат (демаркационная линия) — линия, близкая к географическому меридиану с долготой 180° и обладающая свойствами: 1 — она нигде не пересекает сушу и архипелаги островов (кроме Антарктиды), 2 — здесь начинается и спустя 48h заканчивается любая дата на Земле и 3 — на запад от этой линии всегда дата на одни сутки старше, чем на восток.

Всемирное время

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: навигация,

поиск

Всеми́рное вре́мя, универса́льное вре́мя, UT (англ. Universal Time) — шкала времени, основанная на вращении Земли. Всемирное время является современной заменой среднего времени по Гринвичу (GMT), которое сейчас иногда некорректно используется в качестве синонима для всемирного координированного времени (UTC). Всемирное время введено 1 января 1925 года.[1] Фактически термин «всемирное время» является многозначным, так как существует несколько версий всемирного времени, главными из которых является UT1 и UTC (см. ниже). Все версии всемирного времени основаны на вращении Земли относительно далеких небесных объектов (звёзд и квазаров), используя коэффициент масштабирования и другие подстройки для того, чтобы быть ближе к солнечному времени.

[править] Версии всемирного времени

Существуют следующие версии всемирного времени:

- UT0 — универсальное время, определяемое с помощью наблюдений суточного движения звёзд или внегалактических радиоисточников, а также Луны и искусственных спутников Земли. Для UT0 не применяется коррекция для компенсации смещения географического полюса Земли от мгновенной оси вращения Земли. Это смещение, называемое движением полюсов, приводит к смещению положения каждой точки на Земле на несколько метров, поэтому различные наблюдатели будут получать различные значения UT0 в тот же самый момент времени. Таким образом время UT0, строго говоря, не является всемирным. Также UT0 не является равномерным из-за неравномерности вращения Земли.

- UT1R — сглаженная версией UT1, в которой фильтруются периодические возмущения во вращении Земли из-за приливов. UT1R включает в себя 62 сглаживающих члена с периодами от 5,6 дней до 18,6 лет[3].

- UT2 — сглаженная версией UT1, в которой фильтруются периодические сезонные возмущения во вращении Земли. UT2 представляет в основном исторический интерес, так как редко где-нибудь используется. UT2 определяется следующей формулой:

[с],

где t — время в виде части от бесселева года[4].

- UT2R — сглаженная версией UT1, в которой фильтруются как периодические сезонные возмущения (как в UT2), так и возмущения из-за приливов (как в UT1R). UT2R является самой равномерной версией универсального времени — её неравномерность связана с непредсказуемыми изменениями скорости вращения Земли вследствие движения воздуха в атмосфере, тектоники плит и движения вещества в мантии Земли.

- UTC (всемирное координированное время) — атомная шкала времени, аппроксимирующая UT1. Это международный стандарт, на котором базируется гражданское время. В UTC в качестве единицы времени используется секунда СИ, таким образом UTC идёт синхронно с международным атомным временем (TAI). Обычно в дне UTC 86 400 секунд СИ, однако для поддержания расхождения UTC и UT1 не более чем 0,9 с при необходимости 30 июня или 31 декабря добавляется (или, теоретически, вычитается) дополнительная секунда координации. К настоящему времени (январь 2009 года) все секунды координации были положительными. В случаях, когда точность больше 1 с не требуется UTC можно использовать как аппроксимацию UT1. Таким образом шкала времени UTC в отличие от других версий всемирного времени является равномерной, но зато не является непрерывной. Разница между UT1 и UTC, обозначаемая как DUT1 (DUT1=UT1-UTC), постоянно отслеживается и еженедельно публикуется на сайте IERS в Бюллетене А (Bulletin — A).

[править] Примечания

- ↑ Служба времени

- ↑ McCarthy & Seidelmann 2009, pp. 15—17, 62—64, 68—69, 76.

- ↑ Earth rotation variations due to zonal tides

- ↑ Date and Time Definitions n.d.

[править] См. также

- Единицы измерения времени

- Время гринвичского меридиана

- Международное атомное время

- Динамическое время

- Эфемеридное время

- Время спутниковых навигационных систем

- Отличие местного времени от UTC Время UTC обозначено как «UTC+0».

| |

||

|---|---|---|

| Базовые концепции | Время · Бесконечность · Доказательства существования бесконечности · Бессмертие · Глубокое время · История · Прошлое · Настоящее · Будущее · Футурология |  |

| Единицы измерения, диапазоны и промежутки времени |

Хронометрия · UTC · UT · TAI · Терция · Секунда · Минута · Час · Звёздное время · Среднее солнечное время · Часовой пояс Часы · Астрариум · История приборов для измерения времени · Хорология · Морской хронометр · Солнечные часы · Водяные часы · Песочные часы · Атомные часы Календарь · День · Неделя · Месяц · Год · Тропический год · Григорианский календарь · Исламский календарь · Юлианский календарь Интеркаляция · Секунда координации · Високосный год |

|

| Хронология | Астрономическая хронология · Календарная эра · Хроники · Датировка · Геохронология · Геологическое время · Геологическая история · Периодизация · Девиз правления · Временная линия | |

| Религия и мифология | Время сна · Кала · Калачакра (Колесо времени) · Пророчество · Божества времени и судьбы | |

| Философия | А-серии и В-серии · В-теория времени · Причина · Эндурантизм · Вечное возвращение · Этернализм · Событие · Пердурантизм · Презентизм · Темпоральный финитизм · Темпоральные части · The Unreality of Time | |

| Физика | Время в физике · Абсолютное пространство-время · Ось времени · Хронон · Координатное время · Четвёртое измерение · Планковская эпоха · Планковское время · Собственное время · Пространство-время · Теория относительности · Релятивистское замедление времени · Гравитационное замедление времени · Временная область · T-симметрия | |

| Биология | Хронобиология · Циркадный ритм | |

| Психология | Ментальная хронометрия · Чувство времени · Обманчивое настоящее | |

| Социология и антропология | Long Now Foundation · Временной распорядок · Хронометражные исследования времени | |

| Экономика | Абсолютное время в экономике · Банк времени · Час-валюта · Стоимость денег с учётом фактора времени | |

| Военное дело | Сверка часов | |

| См. также | Carpe diem · Длительность · Шестнадцатиричное время · Метрическое время · Пространство · Системное время · Tempus fugit · Временная капсула · Размер такта · Путешествие во времени |

|

Единицы измерения и стандарты времени |

||

|---|---|---|

| Науки: Физика, История (Летоисчисление), Астрономия, Геология, Палеонтология | ||

| Основные понятия | Время · Хронометрия · Шкала величин (время) · Метрология |  |

| Международные стандарты | Всемирное координированное время (UTC) · Всемирное время (UT) · Международное атомное время (TAI) · ISO 31-1 · DUT1 · Секунда координации · Международная служба вращения Земли (IERS) · Земное время (TT) · Геоцентрическое координатное время (TCG) · Барицентрическое координатное время (TCB) · Гражданское время · Формат времени (12-часовой (AM/PM) · 24-часовой) · ISO 8601 · Линия перемены даты · Солнечное время · Часовой пояс · Летнее время | |

| Устаревшие стандарты | Эфемеридное время · Барицентрическое динамическое время (TDB) · Среднее время по Гринвичу (GMT) · Гринвичский меридиан | |

| Время в физике | Пространство-время · Хронон · Космологическая декада · Планковская эпоха · Планковское время · T-симметрия · Теория относительности · Релятивистское замедление времени · Гравитационное замедление времени · Время системы отсчёта · Собственное время · Time domain · Непрерывное время · Дискретное время · Абсолютное пространство и время | |

| Хорология | Часы · Astrarium · Атомные часы · Песочные часы · Хронометр · Радиочасы · Солнечные часы · Наручные часы · Водяные часы · История устройств для хранения времени · Уравнение времени · Complication | |

| Календарь | Астрономический · Юлианский · Григорианский · Исламский · Лунно-солнечный · Солнечный · Лунный · Эпакта · Интеркаляция · Високосный год · Тропический год · Равноденствие · Солнцестояние · Семидневная неделя · Дни недели · Алгоритм вычисления дня недели · Вруцелето | |

| Археология и геология | Международная стратиграфическая комиссия · Геохронологическая шкала · Датировка в археологии | |

| Хронология в астрономии | Nuclear time scale · Прецессия · Звёздное время · Галактический год | |

| Единицы измерения времени | Секунда · Минута · Час · День · Неделя · Фортнайт · Месяц · Год · Десятилетие · Век · Тысячелетие · Мгновение · Пятилетие (англ.) · Секулум (англ.) · Шейк (англ.) | |

| См. также | Хронология · Длительность · Системное время · Метрическое время · Mental chronometry · Стоимость денег с учётом фактора времени · Таймкипер · Декретное время |

[с],

[с],