2.3. Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса

В предыдущем параграфе мы отмечали, что совокупный спрос (Y), стимулировать который предлагается в рамках кейнсианского подхода, состоит из спроса на потребительские товары (С), на инвестиции (I), правительственных расходов (G) и чистого экспорта (Хn):

Y = C + I + G + Xn.

Согласно классической концепции уровень совокупных расходов, определяемый совокупным доходом, всегда достаточен для закупки продукции, произведенной в условиях полной занятости. Кейнсианский подход, поставив под сомнение данное утверждение, исходит из того, что объем спроса отдельных экономических субъектов формируется под воздействием разных побудительных мотивов, включая психологические факторы. Со времен Кейнса в инструментарий экономической науки вошли понятия «склонность», «ожидания», «предпочтения» и т.п. Данные понятия уже в виде конкретных экономических показателей позволяют не просто учитывать психологические факторы, но и измерять их влияние при анализе макроэкономического равновесия.

Потребление как составная часть AD

Итак, посмотрим внимательнее на компоненты совокупных расходов. Начнем со спроса на потребительские товары — важнейшей составляющей совокупного спроса (С). На потребление приходится, как правило, больше 50% общей величины совокупного спроса. Эта величина колеблется в разных странах от 68% в США до » 52% в Швеции и России. Но значительные социальные программы в Швеции и их малый удельный вес в постреформенной России приводят ситуацию с расходами населения на потребление к разным последствиям, несмотря на схожесть показателей. Потребительский спрос определяется как платежеспособный спрос, или как сумма денег, которая тратится населением на приобретение потребительских благ. Спрос зависит от многих факторов, включая уровень цен, экономические ожидания, накопленное богатство, традиции в обществе, уровень налогообложения, политическую, а также демографическую ситуацию, привычки людей, ставки процента по потребительским кредитам, ожидания инфляции и др. Таких факторов исследователи потребительского поведения насчитывают несколько десятков. Однако со времен Дж. М. Кейнса определяющим фактором при анализе потребления стал доход.

Структура потребления как отдельного человека, так и семьи достаточно индивидуальна. Люди тратят деньги в соответствии со своим доходом и укладом жизни. Однако есть и некоторые общие приоритеты. Так, нетрудно представить расходы любой семьи по степени их значимости, на питание, одежду, жилье, транспорт, медицину, образование. При этом расходы малоимущих семей приходятся в основном на питание и самые необходимые повседневные нужды. При росте доходов семей увеличиваются расходы на одежду, предметы длительного пользования, отдых, развлечения, сбережения и т.п.

Модели потребительского поведения

Существуют некие усредненные модели поведения потребителей, например такие, как схемы Энгеля, по имени открывшего их статистика XIX в. Эрнеста Энгеля. Их называют также «качественными схемами поведения». В соответствии с ними по мере роста доходов общее потребление благ нарастает, но в разных пропорциях. Так, по мере роста доходов сокращается удельный вес расходов на питание, зато увеличиваются расходы на отдых, развлечения, путешествия, растут также и сбережения.

Интерес к потребительскому поведению постоянно присутствует в экономической науке. Можно отметить вклад в разработку этой проблемы С. Кузнеца, проверявшего на основе статистических материалов концепцию Кейнса. Среди наиболее известных моделей потребительского поведения:

- модель межвременного потребительского выбора И. Фишера;

- теория «жизненного цикла» Ф. Модельяни;

- теория перманентного дохода М. Фридмена.

Названные модели связывают поведение потребителей с доходом, по-разному трактуя причины изменения в потребительском поведении.

Итак, потребительское поведение изменяется под воздействием многих факторов, главным из которых является личный располагаемый доход. Определим потребление как часть дохода, которая используется для приобретения товаров и услуг.

Сбережения как составная часть дохода

Непотребляемую часть дохода или часть, остающуюся после осуществления всех потребительских расходов, составляют сбережения, т.е. сберегаемая часть дохода.

Если представители классической школы связывали стремление населения к сбережению с величиной процентной ставки, то Кейнс отметил, что склонность населения сберегать обусловлена прежде всего изменениями в доходе. Помимо дохода стремление к сбережению формируется под влиянием большого спектра разнообразных причин — от желания обеспечить себе экономическую независимость, скопить деньги на старость, решить проблемы подрастающих детей и так далее, вплоть до элементарной скупости.

Объем национальных сбережений — важнейший показатель развития экономики. Это один из 10 агрегатов СНС наряду с такими, как ВВП, ВНД и пр. Он требуется не только для анализа уровня жизни, но и как один из источников финансирования инвестиций. Не случайно в развитых странах весьма бережно относятся к сбережениям граждан.

Правительства практически всех развитых стран стараются стимулировать население к сбережению, освобождая процентный доход от налога, как в Японии, или выплачивая дополнительные премии по сберегательным счетам на длительный срок, как в Германии. Тем самым государства пытаются способствовать росту инвестиций и в целом экономическому росту.

Из российской практики: Склонность российского населения к сбережениям

Функции потребления и сбережения

Общий уровень и динамику потребления и сбережений исследуют с помощью таких инструментов, как функция потребления и функция сбережения:

- потребление (С) как функция дохода (Y):

C = f(Y);

- сбережения (S), равные разнице между доходом (Y) и потреблением (С):

S = Y — C, или S = Y — f(Y).

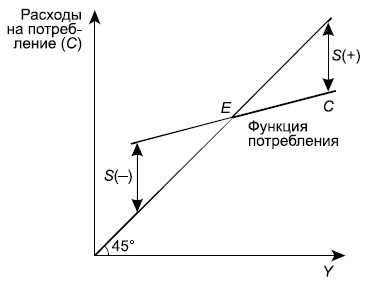

Можно дать графическую интерпретацию данным функциям. Функция потребления показывает зависимость потребления от располагаемого дохода. Если бы весь доход шел на потребление, то ситуация характеризовалась бы прямой под углом 45° в координатах «доходы — расходы«. В реальной жизни этого не происходит. Опираясь на логику здравого смысла, мы легко спрогнозируем, что потребитель тратит полностью весь располагаемый доход тогда, когда доход равен «прожиточному минимуму» (точка Е на рис. 2.7).

Рис.

2.7.

Функция потребления

Рост дохода за пределы указанной величины позволит не только увеличить потребление, но и сберегать часть дохода (S). Уменьшение дохода ведет к тому, что приходится расходовать сбережения предыдущих периодов (отрицательные сбережения).

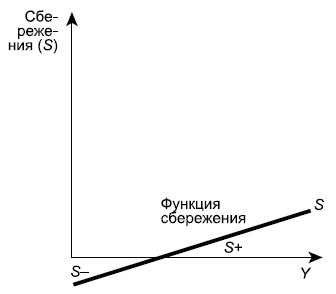

Графическая интерпретация функции сбережения, т.е. сбережения от располагаемого дохода, представляет собой как бы зеркальное отражение функции потребления (рис. 2.7). Построенная в координатах «сбережения — доход», она наглядно демонстрирует описанные выше ситуации в потребительском поведении, возникающие при изменении дохода — нулевое (точка Е), отрицательное (слева от точки Е) и положительное (справа от точки Е) сбережения (рис. 2.8).

Рис.

2.8.

Функция сбережения

Склонность к потреблению и сбережению

Для того чтобы выяснить, от чего зависит угол наклона функций потребления и сбережения, необходимо ознакомиться с показателями, характеризующими тенденции изменения потребления и сбережения по мере роста доходов. Это так называемые склонность к потреблению и к сбережению. Названные понятия введены Дж. М. Кейнсом, который писал по поводу одного из них: «Основной психологический закон, на который мы можем положиться не только «apriori», исходя из нашего знания человеческой природы, но и на основании детального изучения опыта, состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той мере, в какой растет доход».

Итак, показатели, отражающие психологический фактор и характеризующие склонность населения к потреблению и сбережению, можно выразить следующим образом.

Средняя склонность к потреблению и сбережению:

- а) средняя склонность к потреблению (average propensity to consume — APC), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на потребление;

- средняя склонность к сбережению (average propensity to save — APS), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на сбережения.

Показатели, которые мы описали выше, важны для характеристики тенденций в потребительских расходах. Так, по мере роста располагаемого дохода доля дохода, направленная на потребление, уменьшается, т.е. АРС уменьшается, а APS, напротив, увеличивается, что отражает ситуацию увеличения сбережений у потребителей по мере роста дохода — богатые люди имеют больше возможности сберегать, чем бедные. Однако такая тенденция наблюдается в краткосрочном периоде. В долгосрочном плане APC и APS, как правило, стабилизируются, отражая относительную устойчивость потребительского поведения при отсутствии «форс-мажорных» обстоятельств.

Предельная склонность к потреблению и сбережению

Но возникает вопрос, что происходит с потреблением и сбережением, когда изменяется доход. Для ответа на него используются показатели, характеризующие реакцию потребителя на изменение дохода.

Предельная склонность к потреблению и сбережению:

- предельная склонность к потреблению (marginal propensity to consume — MPC), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть прироста дохода (DY) используется на прирост потребления (DС) или какова доля прироста расходов на потребление при любом изменении располагаемого дохода;

- предельная склонность к сбережению (marginal propensity to save — MPS), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть прироста дохода (DY) используется на прирост сбережения (DS) или какова доля прироста расходов на сбережения при любом изменении располагаемого дохода.

Сумма предельной склонности к потреблению (МРС) и предельной склонности к сбережению (MPS) для любого изменения дохода всегда равна единице:

Это дает возможность выражать один показатель посредством другого:

MPC + MPS = 1, или MPS = 1 — MPC.

Показатели предельной склонности к сбережению (MPS) и предельной склонности к потреблению (MPC) не менее значимы при анализе макроэкономического равновесия, чем предельные величины в микроэкономике, в которой маржинализм стал основным методом анализа.

Так, функции потребления и сбережения с использованием показателей MPC и MPS могут быть представлены в следующем виде.

Функция потребления:

С = с + MPC(Y — T),

| где | с | — | автономное потребление, величина которого не зависит от размеров дохода; |

| MPC | — | предельная склонность к потреблению; | |

| Y | — | доход; | |

| T | — | налоговые отчисления. |

Функция сбережения:

S = s + MPS(Y — T),

| где | s | — | автономные сбережения; |

| MPS | — | предельная склонность к сбережению. |

Если рассматривать функции потребления и сбережения как непрерывно дифференцируемые, то MPC и MPS есть не что иное, как производные этих функций (DС/DY; DS/DY). Данные показатели и будут определять крутизну (tg угла наклона) функций потребления и сбережения (cм. рис. 2.7, 2.8).

Инвестиции как составная часть совокупных расходов (AD)

Вторая составляющая совокупных расходов — инвестиционные расходы, которые можно определить как денежные вложения, увеличивающие объем инвестиционных (производительных) товаров. Инвестиционные расходы могут быть направлены как на увеличение объема капитала предприятия, так и на сохранение этого объема на прежнем уровне. Соответственно принято различать чистые инвестиции (инвестиции нетто), которые равны увеличению объема капитала, обеспечивающему прирост производства, и валовые инвестиции (инвестиции брутто), равные чистым инвестициям плюс расходы на замещение старого капитала (амортизация).

Инвестиционные расходы, как правило, составляют около 20% от общего объема совокупного спроса, т.е. значительно меньше расходов на потребление. Однако, поскольку от их размера зависят колебания деловой активности не только в текущем периоде, но и темпы экономического роста в будущем, значение инвестиций трудно переоценить.

Различают следующие направления вложений инвестиционных средств:

- производственные инвестиции (оборудование, здания, сооружения);

- инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМЗ) (незавершенное производство, сырье, материалы, готовые изделия);

- инвестиции в жилищное строительство.

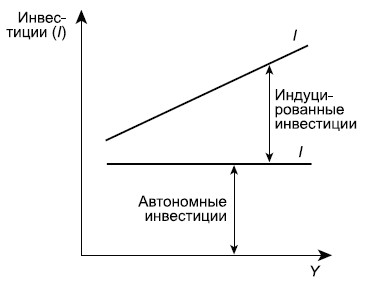

Следует различать автономные инвестиции, определяемые внешними факторами, их величина не зависит от национального дохода, и стимулируемые (производные, индуцированные) инвестиции, величина которых зависит от колебаний совокупного дохода (Y).

Зависимость инвестиций от совокупного дохода можно представить графически (рис. 2.9).

Рис.

2.9.

Функция инвестиций

Объясняется такая зависимость тем, что рост ВВП ведет к увеличению предпринимательской прибыли и появлению стимулируемых инвестиций.

Аналогично множеству концепций потребительского поведения существует ряд теорий, по-разному объясняющих как динамику инвестиционного спроса, так и логику принятия инвестиционных решений. Среди них можно назвать:

- неоклассическую концепцию, связывающую уровень инвестиций с предельным продуктом капитала, ставкой процента и правилами налогообложения;

- кейнсианскую концепцию, в которой формирование инвестиционного спроса обусловлено оценкой инвестиционных проектов на основе дисконтирования, исходя из критерия доходности на вложенный капитал;

- модели инвестиций в жилищное строительство;

- q-теория Дж. Тобина, связывающая объемы инвестиций с колебаниями на рынке ценных бумаг;

- теории, основанные на рационировании кредита, и пр.

Факторы, влияющие на инвестиции

Если при характеристике потребительских расходов мы отмечали их относительную устойчивость, особенно в долгосрочном периоде, то инвестиционные расходы отличает изменчивость и динамичность. Это неудивительно, если учесть огромное количество факторов, влияющих на инвестиции.

Функция инвестиционного спроса отражает зависимость объема инвестиций от ставки процента (рис. 2.10), которую инвестор сопоставляет с ожидаемой нормой прибыли. Кривая показывает динамику объема инвестиций при изменении ставки процента.

Рис.

2.10.

Изменение инвестиционного спроса

На рисунке 2.10 видно, что между ставкой процента и объемом требуемых инвестиций существует обратная связь.

Реальную ставку процента и ожидаемую норму прибыли можно отнести к основным факторам, влияющим на объем инвестиций. Изменение этих факторов графически означает движение вдоль кривой инвестиционного спроса (вверх — вниз).

Среди факторов, влияющих на динамику инвестиций (сдвигающих кривую инвестиционного спроса вправо и влево), можно выделить следующие:

- ожидаемый спрос на продукцию;

- налоги на предпринимательскую деятельность;

- изменения в технологии производства;

- динамика совокупного дохода;

- инфляционные ожидания;

- правительственная политика.

Следующие две составляющие совокупных расходов — государственные расходы (G) и чистый экспорт (Xn).

Государственные расходы и чистый экспорт как составная часть AD

Государственные расходы (G) — это прежде всего денежные средства на закупки государством на рынках благ. Объемы этих закупок определяются состоянием государственного бюджета. Общая тенденция после Второй мировой войны для стран с рыночной экономикой такова: размеры государственного бюджета, его расходных статей известны на год вперед. Мы будем считать их величиной автономной, т.е. не зависящей от совокупного дохода (Y), и обозначим функцию спроса государства на рынке благ как G = const. Такой подход не отрицает того очевидного факта, что государственное влияние на совокупный спрос определяется не только величиной сумм статей расходов, утвержденных в бюджете, но и мероприятиями государства в сфере фискальной и денежно-кредитной политики.

На величину чистого экспорта (Xn) также воздействует комплекс разнообразных причин, среди которых важнейшие — курс национальной валюты, величина издержек и цен в странах, торгующих друг с другом, конкурентоспособность производимых товаров. Чистый экспорт — это сальдо торгового баланса страны, и мы также будем рассматривать его как величину постоянную.

Определение автономного потребления

Автономное потребление относится к потребительским расходам предприятия на товары и услуги, не зависящим от уровня дохода. Он обеспечивает базовый уровень жизни, и примеры включают расходы на основные расходы, такие как еда, аренда, коммунальные услуги, лекарства и процентные обязательства.

Его базовый уровень не показывает значимой положительной или отрицательной корреляции с доходом. Это происходит потому, что организация или потребитель должны тратить на это деньги, даже если у них нет достаточного располагаемого дохода. Если им не удается собрать деньги, необходимые для удовлетворения потребностей, им приходится занимать или снимать деньги со своих сбережений.

Оглавление

- Определение автономного потребления

- Объяснение автономного потребления

- Формула

- Пример

- Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Рекомендуемые статьи

- Автономное потребление относится к неизбежным потребительским расходам организации, которые не могут быть легко сокращены из-за снижения дохода.

- Расходы на него обеспечивают базовый уровень жизни. Если располагаемый доход равен нулю, он финансируется за счет сбережений или займов.

- Примеры включают расходы на основные расходы, такие как еда, аренда, коммунальные услуги, лекарства и выплаты по ипотеке.

- Его часто противопоставляют индуцированному потреблению и дискреционным расходам. Индуцированное потребление легко положительно коррелирует с доходом, а дискреционный доход стимулирует расходы на отдых и предметы роскоши.

Объяснение автономного потребления

Автономное потребление — это часть расходов домохозяйства, которая поддерживается независимо от регулярного дохода. При отсутствии стабильного дохода граждане вынуждены финансировать его за счет займов или сбережений. Это потому, что они финансируют жизнеобеспечивающие мероприятия или предметы, которые они обязаны организовывать, оплачивать и обслуживать в первую очередь. В обычных сценариях не может быть и речи о задержке или договоренности.

Граждане из любого класса общества или уровня дохода будут иметь основные потребности и счета за коммунальные услуги, но они могут различаться. Тем не менее, домохозяйства всех классов доходов должны тратить на свои основные нужды и счета независимо от своего дохода. Поэтому такие расходы называются автономными. Однако характеристики компонентов автономных расходов могут меняться в зависимости от скорости сокращения или увеличения притока денежных средств, суммы сбережений или доступности кредита. Например, при резком сокращении доходов и отсутствии сбережений люди могут принять решение уменьшить размер дома и снизить счета за коммунальные услуги.

Автономному росту расходов способствуют несколько факторов, таких как потенциал будущих притоков денежных средств, простота получения кредита, база активов или сбережений и т. д. Это явление также связано с GDPGDPGDP или валовым внутренним продуктом, который относится к денежному измерению общей рыночной стоимости конечная продукция, произведенная внутри страны за период. читать далее рост. Например, различные исследования показывают, что инвестиции в жилье, как правило, оказывают положительное влияние на рост ВВП. В то же время во время таких фаз, как депрессия, произойдет значительное снижение автономных расходов. Если автономное потребление уменьшится, то толкать кривая совокупного спроса вниз. В результате правительство представит пакет экономических стимуловПакет экономических стимуловПакет экономических стимулов представляет собой попытку любой страны стабилизировать экономику за счет расширения денежно-кредитной и фискальной политики. Он пытается предотвратить экономический спад и выйти из рецессии, помогая частному сектору восстановиться и процветать, что приведет к экономическому росту и другим мерам, чтобы компенсировать снижение автономных расходов.

Его всегда противопоставляют индуцированному потреблению и дискреционному потреблению. Доля потребления, которая колеблется в зависимости от располагаемого дохода. Располагаемый доход. Располагаемый доход является важным механизмом измерения доходов домохозяйства и включает в себя все виды доходов, такие как заработная плата, пенсионный доход, прибыль от инвестиций. Другими словами, это сумма денег, оставшаяся после уплаты всех прямых налогов. Более того, это вынужденное потребление. Когда располагаемый доход увеличивается, индуцированное потребление увеличивается, и наоборот. В отличие от автономных расходов, индуцированные расходы также могут упасть до нуля, если располагаемый доход упадет до нуля. Точно так же люди используют дискреционный доход, полученный из располагаемого дохода, чтобы тратить его на предметы роскоши, такие как отпуск и брендовые товары.

Формула

Формула автономного потребления выводится из линейной функции потребления. Функция потребления объясняет, что если доход увеличивается, потребление также увеличивается, учитывая предельную склонность к потреблению. Он определяется как отношение изменения потребления (ΔC) к изменению располагаемого дохода (ΔI). читать дальше не снижается. С другой стороны, если предельная склонность к потреблению падает с ростом дохода, функция потребления становится нелинейной.

С = а + bY

- C: функция потребления

- а: Уровень автономного потребления

- б: Предельная склонность к потреблению из дохода

- Д: Доход

Или:

С = А + ПДК×Yd

- С: потребление

- A: Автономное потребление

- MPC: предельная склонность к потреблению располагаемого дохода Yd

Пример

Чтобы лучше понять, давайте возьмем еще один пример автономного потребления:

У Лизы была работа с приличной зарплатой. Она жила в небольшой квартире, сдаваемой внаем. Она своевременно оплачивала все свои потребности, такие как еда, арендная плата, коммунальные услуги, здравоохранение и ипотечные платежи, а также второстепенные товары и услуги, используя свой располагаемый доход.

К сожалению, она потеряла работу из-за сокращения штата, вызванного финансовым кризисомФинансовый кризисТермин «финансовый кризис» относится к ситуации, при которой основные финансовые активы рынка испытывают резкое снижение рыночной стоимости за относительно короткий период времени или когда ведущие предприятия не в состоянии выплатить свой огромный долг, или когда финансовые учреждения сталкиваются с кризисом ликвидности и не могут вернуть деньги вкладчикам, все это вызывает панику на рынках капитала и среди инвесторов. Подробнее читайте в ее компании. Она попыталась устроиться на другую работу, но не сразу ее нашла. Таким образом, она отменила все свои планы на отпуск и перестала тратить деньги на другие обычные дискреционные мероприятия, такие как шопинг, рестораны и онлайн-подписки. Отменив второстепенные товары и услуги, она отдала приоритет расходам на предметы первой необходимости, которых она не могла избежать. Из-за отсутствия притока наличности ей удавалось оплачивать предметы первой необходимости, используя свои сбережения и займы. Через два месяца она, наконец, нашла подходящую работу и постепенно вернулась к тому, как жила раньше.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает автономность в экономике?

В экономике автономные расходы относятся к расходам, не зависящим от уровня дохода. Он не падает и не растет вместе с падением или ростом дохода. Этот вид расходов считается регулярным и необходимым.

В чем разница между потреблением и автономным потреблением?

Потребление — это широкий термин, обозначающий важное понятие в экономике. Это относится к использованию товаров и услуг для удовлетворения потребностей и желаний. Прямое или конечное потребление имеет место, когда продукты непосредственно и мгновенно удовлетворяют желания человека. Когда продукты не предназначены для конечного потребления, это приводит к косвенному или продуктивному потреблению. В то же время автономное потребление описывает тип потребления, который неизбежен даже при отсутствии адекватного располагаемого дохода.

Какова формула автономного потребления?

Он рассчитывается по формуле:

С = а + bY

C: Функция потребления

а: Уровень автономного потребления

б: Предельная склонность к потреблению из дохода

Д: Доход

Рекомендуемые статьи

Это Руководство по автономному потреблению и его определение. Мы объясняем автономное потребление в экономике, его формулу и пример. Вы можете узнать больше о бухгалтерском учете из следующих статей –

инвестиций.

Акселератор. Парадокс бережливости

Равновесный

уровень выпуска YA

может колебаться в соответствии с

изменениями величины любого компонента

совокупных расходов. Увеличение любого

из них сдвигает линию планируемых

расходов вверх и способствует росту

равновесного уровня выпуска и занятости.

Снижение любого из компонентов совокупного

спроса ведет к спаду равновесного

выпуска и занятости и смещению линии

планируемых расходов вниз. На рис. 5.6

показана графическая модель изменения

макроэкономического равновесия при

изменении инвестиций на величину ΔI,

равную изменению автономных инвестиций,

т. е. ΔI =

ΔIа.

Функция планируемых расходов Е

= С + I,

где С

= Са

+ МРС · Yd,

примет вид Е

= С + I + ΔI

и переместится вверх на величину ΔI.

E

A1 E=C+I+ΔI

E=C+I

0 ΔY Y

YA YA1

Рис.

5.6. Изменение

равновесия при изменении величины

инвестиций

Равновесие

из точки А

сместится в точку А1,

а равновесный объем производства

изменится на величину ΔY.

Однако изменение величины автономных

инвестиций ΔIа,

как и изменение другого компонента

автономных расходов (ΔСа),

вызывает несколько большее приращение

совокупного дохода ΔY

благодаря эффекту мультипликатора.

Подтверждение этого явления состоит в

следующих преобразованиях уравнения

макроэкономического равновесия и его

решении относительно дохода (Y):

Е

= С + I = Y, где

I = Iа;

Y=

Са

+ МРС · Y + Iа;

Y

= А + МРС ·

Y,

где

А =

(Са

+ Iа)

– это автономные расходы.

Таким

образом, равновесный доход равен

произведению мультипликатора и автономных

расходов:

Y

= m ·

А,

где m

> 1.

Прирост

равновесного дохода равен

ΔY

= m

· ΔА.

На

рис. 5.6 приращение дохода равно:

ΔY

= m

· ΔI.

Мультипликатор

автономных расходов

m

– это отношение изменения равновесного

ВНП (Y)

к изменению любого компонента автономных

расходов.

где

m

– мультипликатор автономных расходов;

ΔY

– изменение равновесного ВНП; ΔА

– изменение автономных расходов, не

зависящих от динамики дохода, которые

могут быть дополнены:

ΔА

= Δ (Са

+ I

+ G

+ Xn).

Мультипликатор

(множитель) показывает,

во сколько раз суммарный прирост

(сокращение) совокупного дохода

превосходит первоначальный прирост

(сокращение) автономных расходов.

Эффект

мультипликатора

– это макроэкономическое явление. Оно

возникает из того, что увеличение

расходов на потребление благ означает

увеличение доходов у тех экономических

агентов, у которых эти блага приобретены.

Увеличение дохода, в свою очередь,

порождает расширение потребления. Рост

потребления означает возрастание

эффективного спроса, а следовательно,

и дохода. Вслед за первичным приростом

дохода следует вторичный, третичный и

т.д., т.е. однократное изменение компонента

автономных расходов порождает многократное

изменение ВНП

(ΔY)

за счет расширения потребления на

величину

(ΔА

·

МРС)

в каждом цикле кругооборота «доходы –

расходы».

Мультипликатор

инвестиций

(mI)

– числовой коэффициент, показывающий

превышение роста дохода над ростом

инвестиций.

;

.

Пример.

Для организации строительства очистных

сооружений государство инвестировало

2 млн руб. МРС

= 0,6.

Мультипликатор

mI

=

1/(1 — MPC)

= 1/(1-0,6) = 1 / 0,4 = 2,5.

Прирост

ВНП составит

ΔY

= ΔI

· mI

= 2 млн · 2,5 = 5 млн руб.

Таким

образом, небольшие изменения в величинах

С,

I

могут вызвать значительные изменения

в уровнях выпуска и занятости. Поэтому

эффект мультипликатора порождает

экономическую нестабильность, особенно

в условиях присоединения индуцированных

инвестиций. Так как в каждом следующем

цикле производства из возросшего

совокупного дохода Y

финансируются не только более высокие

потребительские, но и растущие

инвестиционные расходы, возникает

эффект супермультипликатора, усиливающий

экономическую нестабильность.

Поэтому,

применяя инструменты бюджетно-налоговой

политики (налоги, государственные

расходы) и кредитно-денежной политики

(процентную ставку, нормы обязательных

резервов и др.), правительство может

ослабить эффект мультипликатора путем

относительного снижения величины

предельной склонности к потреблению

(МРС).

Эффект

мультипликатора связан с действием

акселератора,

суть которого проявляется в вовлечении

индуцированных инвестиций в процесс

расширенного воспроизводства. Рост

национального дохода, обусловленный

эффектом мультипликатора, вызывает

рост потребительского спроса. Это, в

свою очередь, ведет к росту спроса на

товары производственного назначения.

Для расширения производства фирмы

осуществляют крупные единовременные

капиталовложения – инвестиции в

основной капитал – для создания новых

производственных мощностей. Происходит

последующий рост потребительского и

национального дохода, что вызывает

дальнейший рост инвестиций. Этот эффект

называют принципом производного

спроса, или принципом акселерации.

Принцип

акселератора

– это

процесс,

который показывает, что спрос на

инвестиции может быть вызван ростом

национального

дохода.

Акселератор

представляет собой отношение прироста

инвестиций к вызвавшему его приросту

дохода и выражается формулой

0

≤

К < 1,

где

К

– акселератор; ΔIu

– изменение индуцированных инвестиций

текущего периода; ΔY

– изменение дохода (Y)

предыдущего периода.

Если

акселератор равен нулю, то индуцированных

инвестиций нет и общие инвестиции

автономны. Если доход в предыдущем

периоде уменьшился, то индуцированные

инвестиции отрицательны.

Акселератор

характеризует чувствительность

инвестиций к изменению дохода и связан

с психологической склонностью

предпринимателей увеличивать инвестиции

при подъеме экономики и сокращать их

при спаде.

Таким

образом, сочетание действий мультипликатора

и акселератора обусловливает процесс

расширения и сокращения деловой

активности.

Акселератор усиливает колебания дохода,

вызванные действием мультипликатора.

Однако

необходимо учитывать и обратные

последствия мультипликативного эффекта,

проявляющиеся в так называемом «парадоксе

бережливости».

Суть его раскрывается в следующих

процессах. В закрытой экономике с

неполной занятостью ресурсов увеличение

сбережений домохозяйствами означает

снижение потребления и, следовательно,

совокупного спроса. Поскольку уровень

совокупного спроса определяет уровень

выпуска и занятости, то уровень выпуска

в экономике снизится, причем это снижение

будет усилено мультипликатором. Так

как сбережения и инвестиции не

уравновешиваются процентной ставкой,

вследствие эффекта акселерации произойдет

снижение инвестиций, а дальше по цепочке:

снижение дохода, потребления, сбережений.

Таким

образом, парадокс

бережливости

заключается в том, что в закрытой

экономике попытки общества увеличить

сбережения (S)

приводят к сокращению потребления (С)

и дохода общества и к сохранению или

даже уменьшению первоначального

объема

сбережений (S).

Графическое

изображение парадокса бережливости

показано на рис. 5.7: рост сбережений ΔS

сдвинет линию сбережений от S

до S1,

инвестиции сократятся на ΔI,

равновесный уровень национального

дохода сократится на ΔY.

S1

S

A1I=S I=S

YA1 ΔY YA

Рис.

5.7. Парадокс

бережливости

Поскольку

эффекты мультипликатора и акселератора

теоретически предсказуемы, появляется

возможность принятия мер со стороны

правительства по сглаживанию негативных

последствий от их проявления.

Таким

образом, экономическая наука, предоставляя

обществу продукты своих исследований,

создает предпосылки практического

использования знаний о закономерностях

макроэкономического развития.

Государство,

заинтересованное в обеспечении

экономической стабильности в стране,

разрабатывает экономическую политику,

направленную на поддержание стабильного

экономического роста, на обеспечение

полной занятости и на достижение других

целей экономического регулирования.

Государство способно восстановить

полную занятость и обеспечить рост ВНП

через стимулирование совокупного спроса

путем наращивания государственных

расходов, снижения налогов, а также

посредством кредитно-денежной политики.

Кейнсианская

модель господствовала в науке и в сфере

макроэкономической политики в период

после второй мировой войны до начала

70-х годов в капиталистическом мире.

Особую популярность идеи Кейнса получили

в США, Великобритании, так как в этот

период в развитых странах наблюдались

высокие темпы экономического роста,

почти полная занятость, рост благосостояния

и международной торговли. Впоследствии

кейнсианская модель была модифицирована

в современном направлении – «неоклассическом

синтезе»

(«неоклассической

экономике»), являющемся продолжением

и развитием классической и кейнсианской

школ в новых социально-экономических

условиях. В настоящее время идеи Кейнса

воплощены в «новой кейнсианской» и

«посткейнсианской» школах.

Соседние файлы в предмете Экономика

- #

- #

- #

02.05.201429.53 Mб310Грегори Н. Мэнкью. Макроэкономика.pdf

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #