Валидность в дословном переводе с английского языка означает «устойчивый, пригодный, соответствующий». В научных кругах данный термин используется, как показатель, который оценивает пригодность той или иной методики исследования в конкретной ситуации, условиях.

Нередко валидность ставят на одну ступень вместе с таким понятием как «надежность». Данный критерий определяет уместность и эффективность, надежность выбранных методов исследования: что и как они измеряют и характеризуют, какую картину отражают, для чего производится оценка.

Чем ближе исследователь подбирается к главному признаку проблемы, который позволяет оценить ее характер и влияние с помощью определенной методики, тем выше ее валидность. Сам процесс проверки действенности (качества) и эффективности, применимости методов исследования называется валидизацией.

Виды валидности методов исследования

Выбор методов научного исследования зависит от ряда фактов: области наук (гуманитарные или прикладные), необходимость проведения анализа с расчетной частью или простое сопоставление фактов, наличие конкретных данных для анализа и пр.

Следует отметить, что в одном исследовании выбранный метод может быть валидным, а в ином – вовсе неэффективен. Поэтому валидность выбранной методики следует оценивать в рамках конкретной научной работы, а не в сравнении с иными исследованиями.

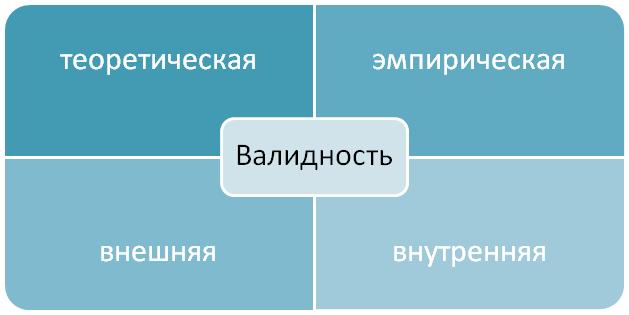

В науке выделяют несколько разновидностей валидности методов исследования:

- Теоретическая валидность.

Данный вид определяется сопоставлением показателей, рассчитанных с помощью выбранной методики, с аналогичными показателями, рассчитанными по другому методу. Важно, чтобы рассчитанные параметры были теоретически зависимы, то есть оценивали один и тот же предмет, учитывали одни и те же факторы или схожие факторы влияния, демонстрировали теоретическую зависимость (то есть имели принадлежность к конкретному объекту или суждению).

Этот показатель определяют с помощью корреляции одно и того же показателя или свойства, рассчитываемого с помощью разных методов исследования. При этом важно соблюдение: обе методики должны быть связаны с одной и той же гипотезой или теорией.

- Эмпирическая валидность.

Данный критерий рассчитывается или проявляется благодаря действию опытно-логического метода исследования. В частности, он находит отражение на реакции, мышлении, эмоциях, поведении испытуемых объектов. Данный способ применим больше в психологической отрасли, когда требуется оценить реакцию или психологическое состояние человека в конкретной ситуации.

Эмпирическая валидность методов исследования будет выше тогда, когда выбранная методика продемонстрирует тот факт, что полученные данные соответствуют реальным данным испытуемого, то есть во время проведения «чистого» или «естественного» эксперимента: когда поведение объекта в рамках исследования будет полностью совпадать с поведением в реальной жизни.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

- Внешняя валидность.

Данный критерий имеет сходства с эмпирической валидность. Его особенностью является то, что здесь важно установить связь между конкретными параметрами выбранного метода исследования с внешними проявлениями испытуемого (поведением) в реальной жизни.

- Внутренняя валидность.

Этот показатель проявляется в том, что выбранная методика позволяет достичь поставленной цели исследования, доказывает или опровергает эффективность выдвинутой гипотезы. Фактически, внутренняя валидность демонстрирует соответствие методики исследования его содержанию. Валидность выбранного метода выше тогда, когда он показывает, что все коэффициенты и действия измеряют именно то, что требуется, связывая эти проявления с внешними признаками проблемы (ее симптомами).

Как оценить валидность методов исследования?

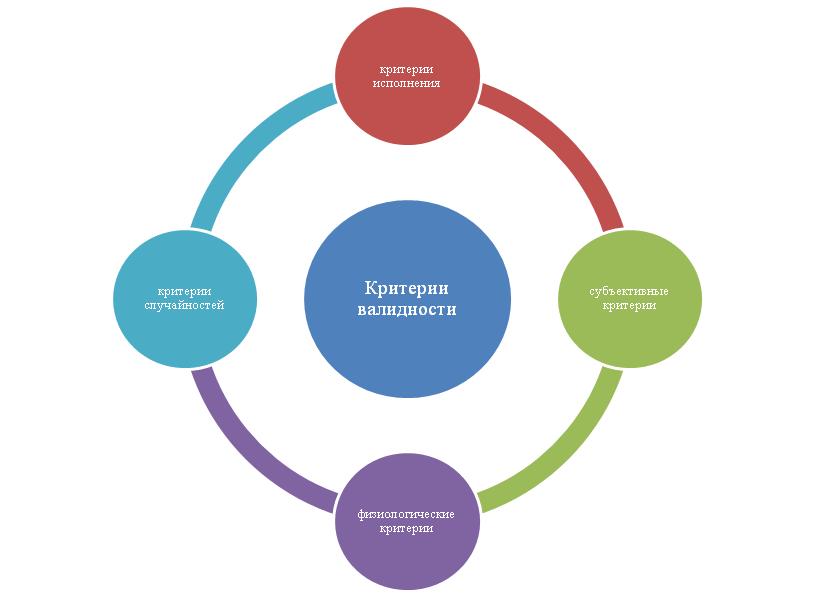

Ученые выделяют следующие критерии эффективности и применимости (то есть валидности) выбранной методики исследования:

- Критерии исполнения.

Этот параметр зависит от конкретных результативных показателей. Например, объем выполненных заданий, успеваемость, время (на протяжении которого выполнялось упражнение или задание), полученные навыки и пр.

- Субъективные критерии.

Эти элементы связаны с отношением испытуемого к конкретным обстоятельствам, положениям и заданиям. Это можно оценить в ходе интервью, опросов, тестирований и др.

- Физиологические критерии.

Они оценивают факторы воздействия на объект исследования, то есть, то что могло оказать влияние при решении вопроса: обстановка и комфорт (свет или шум и пр.), сложность задания, наличие знаний и умений для выполнения задания и пр.

- Критерии случайностей.

Эти параметры применимы в психологических исследованиях. Например, когда требуется подобрать объект исследования или испытуемое лицо, которое чаще или реже подвергалось различным ЧП.

Для оценки методик используют различные параметры. Они зависят от типа исследования в зависимости от области наук (экономическое, техническое, психологическое, юридическое и пр.).

Среди наиболее распространенных критериев валидности также выделяют:

— поведенческие: эмоции, поведение, реакция в определенных условиях или ситуации;

— успехи в различных видах деятельности: на работе, учебе, творческом поприще, в социуме (авторитет) и пр.;

— самостоятельность и самоорганизация: умение организовывать и проводить различные действия (взятие проб, проведение эксперимента, разработка заданий и пр.);

— подбор методики в зависимости от ситуации или адаптация исследователя: анализ полученных данных и координация действий в зависимости от ситуации.

Следует отметить, что рассмотреть валидность только что разработанной методики очень сложно, а на практике практически невозможно. Доказательство ее валидности фактически приводится в рекомендательной части научной работы, когда исследователь доказывает эффективность предложенных мер, проводит апробацию результатов исследования.

К

числу основных критериев оценки

психодиагностических методик относится

надёжность и валидность. Большой вклад

в разработку этих понятии внесли

зарубежные психологи (А. Анастази, Е.

Гизелли, Дж. Гилфорд, Л. Кронбах, Р.

Торндайк и Е. Хаген и др.). Ими были

разработаны как формально-логический,

так и математико-статистический аппарат

(прежде всего корреляционный метод и

фактический анализ) обоснования степени

соответствия методик отмеченным

критериям. В психодиагностике проблемы

надёжности и валидности методик тесно

взаимосвязаны, тем не менее, существует

традиция раздельного изложения этих

важнейших характеристик. Следуя ей,

начнём с рассмотрения надёжности

методик.

НАДЁЖНОСТЬ

В

традиционной тестологии термин

«надёжность»

означает относительное постоянство,

устойчивость, согласованность результатов

теста при первичном и повторном его

применении на одних и тех же испытуемых.

надёжность

методики

— это такой критерий, который говорит

о точности психологических измерений,

т.е. позволяет судить о том, насколько

внушают доверие полученные результаты.

Важной

проблемой практической диагностики

является выяснение негативных факторов,

влияющих на точность измерений:

-

нестабильность

диагностируемого свойства; -

несовершенство

диагностических методик -

меняющаяся

ситуация обследования -

различия

в манере поведения экспериментатора -

колебания

в функциональном состоянии испытуемого -

элементы

субъективности в способах оценки и

интерпретации результатов

Разновидностей

надёжности методик так же много, как и

условий, влияющих на результаты

диагностических испытаний.

Так

как все виды надёжности отражают степень

согласованности двух независимо

полученных рядов показателей, то

математико-статистический приём, с

помощью которого устанавливается

надёжность методики, — это корреляции

(по Пирсону или Спирмену, см гл. XIV).

Надёжность тем выше, чем больше полученный

коэффициент корреляции приближается

к единице, и наоборот.

основной

упор делается на работы К.М. Гуревича

(1969, 1975, 1977, 1979), который, проведя тщательный

анализ зарубежной литературы по этой

проблеме, предложил толковать надёжность

как:

-

надёжность

самого измерительного инструмента, -

стабильность

изучаемого признака; -

константность,

т.е. относительную независимость

результатов от личности экспериментатора.

Показатель,

характеризующий измерительный инструмент,

предлагается называть коэффициентом

надёжности, показатель, характеризующий

стабильность измеряемого свойства, —

коэффициентом стабильности; а показатель

оценки влияния личности экспериментатора

— коэффициентом константности.

ВАЛИДНОСТЬ

Валидность

по своей сути — это комплексная

характеристика, включающая, с одной

стороны, сведения о том, пригодна ли

методика для измерения того, для чего

она была создана, а с другой стороны,

какова ее действенность, эффективность.

Проверка валидности методики называется

валидизациеи.

Валидность

в первом ее понимании имеет отношение

к самой методике, т.е. это валидность

измерительного инструмента. Такая

проверка называется теоретической

валидизациеи. Валидность во втором

понимании уже относится не столько к

методике, сколько к цели ее использования.

Это прагматическая

валидизация.

Итак, при теоретической валидизации

исследователя интересует само свойство,

измеряемое методикой. Это, по существу,

означает, что проводится собственно

психологическая валидизация. При

прагматической валидизации суть предмета

измерения (психологического свойства)

оказывается вне поля зрения.

что

тест измеряет:

-

методика

признавалась валидной, так как то, что

она измеряет, просто «очевидно»; -

доказательство

валидности основывалось на уверенности

исследователя в том, что его метод

позволяет «понять испытуемого»; -

методика

рассматривалась как валидная (т.е.

принималось утверждение, что такой-то

тест измеряет такое-то качество) только

потому, что теория, на основании которой

строилась методика, «очень хорошая».

Провести

теоретическую

валидизацию методики — это показать,

действительно ли методика измеряет

именно то свойство, качество, которое

она, по замыслу исследователя, должна

измерять. Доказывается не только путём

сопоставления с родственными показателями,

а также и с теми, где исходя из гипотезы

значимых связей не должно быть. Таким

образом, для проверки теоретической

валидности важно, с одной стороны,

установить степень связи с родственной

методикой (конвергентная валидность)

и отсутствие этой связи с методиками,

имеющими другое теоретическое основание

(дискриминантная валидность).

Для

проведения прагматической

валидизации методики, т.е. для оценки

ее эффективности, действенности,

практической значимости, обычно

используется независимый внешний

критерий — показатель проявления

изучаемого свойства в повседневной

жизни. Таким критерием может быть

успеваемость (для тестов способностей

к обучению, тестов достижений, тестов

интеллекта), производственные достижения

(для методик профессиональной

направленности), эффективность реальной

деятельности — рисования, моделирования

и т.д. (для тестов специальных способностей),

субъективные оценки (для тестов личности).

Американские

исследователи Тиффин и Маккормик (1968),

проведя анализ используемых для

доказательства валидности внешних

критериев, выделяют четыре их типа:

1)

критерии исполнения (в их число могут

входить такие, как количество выполненной

работы, успеваемость, время, затраченное

на обучение и т.п.);

2)

субъективные критерии (обычно субъективные

критерии получают с помощью интервью,

опросников, анкет);

3)

физиологические критерии (замеряется

частота пульса, давление крови,

электросопротивление кожи, симптомы

утомления и т.д.);

4)

критерии случайностей (применяются,

когда цель исследования касается,

например, проблемы отбора для работы

таких лиц, которые менее подвержены

несчастным случаям).

Оценка

валидности методики может носить

количественный и качественный характер.

№ 19

Виды валидности. Измерение валидности

Вопрос

о валидности до последнего времени

представляется одним из самых сложных.

Наиболее укоренившимся определением

этого понятия является то, которое

приведено в книге А. Анастази: «Валидность

теста — понятие, указывающее нам, что

тест измеряет и насколько хорошо он это

делает»

Валидность

по своей сути — это комплексная

характеристика, включающая, с одной

стороны, сведения о том, пригодна ли

методика для измерения того, для чего

она была создана, а с другой стороны,

какова ее действенность, эффективность,

практическая полезность.

По

этой причине не существует какого-то

единого универсального подхода к

определению валидности. В зависимости

от того, какую сторону валидности

хочет рассмотреть исследователь,

используются и разные способы

доказательства. Другими словами, понятие

валидности включает в себя разные

ее виды, имеющие свой особый смысл.

Проверка валидности методики называется

валидизацией.

Очевидная

валидность

—

описывает

представление

о

тесте,

сложившееся

у

испытуемого.

Тест

должен

восприниматься

обследуемым

как

серьезный

инструмент

познания

его

личности,

чем-то

схожий

с

вызывающим

уважение

и

в

какой-то

мере

трепет

медицинским

диагностическим

инструментарием.

Очевидная

валидность

приобретает

особое

значение

в

современных

условиях,

когда

представление

о

тестах

в

общественном

сознании

формируется

многочисленными

публикациями

в

популярных

газетах

и

журналах

того,

что

можно

назвать

квазитестами,

с

по-

мощью

которых

читателю

предлагается

определить

все,

что

угодно:

от

интеллекта

до

совместимости

с

будущим

супругом.

Конкурентная

валидность

оценивается

по

корреляции

разработанного

теста

с

другими,

валидность

которых

относительно

измеряемого

параметра

установлена.

П.

Клайн

отмечает,

что

данные

о

конкурентной

валидности

полезны

тогда,

когда

есть

неудовлетворительно

работающие

тесты

для

измерения

некоторых

переменных,

а

новые

создаются

для

того,

чтобы

улучшить

качество

измерения.

В

самом

деле,

если

уже

существует

эффективный

тест,

то

для

чего

нужен

такой

же

новый?

Прогностическая

валидность

устанавливается

с

помощью

корреляции

между

показателями

теста

и

некоторым

критерием,

характеризующим

измеряемое

свойство,

но

в

более

позднее

время.

Например,

прогностическая

валидность

какого-

либо

теста

интеллекта

может

быть

показана

корреляцией

его

показателей,

полученных

у

испытуемого

в

возрасте

10

лет,

с

академической

успеваемостью

в

период

окончания

средней

школы.

Л.

Кронбах

считает

прогностическую

валидность

наиболее

убедительным

доказательством

того,

что

тест

измеряет

именно

то,

для

чего

он

был

предназначен.

Основная

проблема,

с

которой

сталкивается

исследователь,

пытающийся

установить

прогностическую

валидность

своего

теста,

состоит

в

выборе

внешнего

критерия.

В

особенной

степени

чаще

всего

это

касается

измерения

личностных

переменных,

где

подбор

внешнего

критерия

—

чрезвычайно

сложная

задача,

решение

которой

требует

немалой

изобретательности.

Несколько

проще

обстоит

дело

при

определении

внешнего

критерия

для

когнитивных

тестов,

однако

и

в

этом

случае

исследователю

приходится

«закрывать

глаза»

на

многие

проблемы.

Так,

академическая

успеваемость

традиционно

используется

в

качестве

внешнего

критерия

при

валидизации

тестов

интеллекта,

но

в

то

же

время

хорошо

известно,

что

успехи

в

обучении

далеко

не

единственное

свидетельство

высокого

интеллекта.

Инкрементная

валидность

имеет

ограниченное

значение

и

относится

к

случаю,

когда

один

тест

из

батареи

тестов

может

иметь

низкую

корреляцию

с

критерием,

но

не

перекрываться

другими

тестами

из

этой

батареи.

В

этом

случае

данный

тест

обладает

инкрементной

валидностью.

Это

может

быть

полезно

при

проведении

профотбора

с

помощью

психологических

тестов.

Дифференциальная

валидность

может

быть

проиллюстрирована

на

примере

тестов

интересов.

Тесты

интересов

обычно

коррелируют

с

академической

успеваемостью,

но

по-разному

для

разных

дисциплин.

Значение

дифференциальной

валидности,

так

же

как

и

инкрементной,

ограничено.

Содержательная

валидность

определяется

через

подтверждение

того,

что

задания

теста

отражают

все

аспекты

изучаемой

области

поведения.

Обычно

она

определяется

у

тестов

достижений

(смысл

измеряемого

параметра

полностью

ясен!),

которые,

как

уже

указывалось,

тестами

собственно

психологическими

не

являются.

На

практике

для

определения

содержательной

валидности

подбираются

эксперты,

которые

указывают,

какая

область

(области)

поведения

наиболее

важна,

например,

для

музыкальных

способностей,

а

затем,

исходя

из

этого,

генерируются

задания

теста,

которые

вновь

оценивают

эксперты.

Конструктная

валидность

теста

демонстрируется

полным,

насколько

это

возможно,

описанием

переменной,

для

измерения

которой

предназначается

тест.

По

сути

дела,

конструктная

валидность

включает

в

себя

все

подходы

к

определению

валидности,

которые

были

перечислены

выше.

Кронбах

и

Мил

(Cronbach

&

Meehl,1955),

которые

ввели

в

психодиагностику

понятие

конструктной

валидности,

пытались

решить

проблему

отбора

критериев

при

валидизации

теста.

Они

подчеркивали,

что

во

многих

случаях

ни

один

отдельно

взятый

критерий

не

может

служить

для

валидизации

отдельного

теста.

Можно

считать,

что

решение

вопроса

о

конструктной

валидности

теста

представляет

собой

поиск

ответа

на

два

вопроса:

1)

существует

ли

реально

некоторое

свойство;

2)

надежно

ли

измеряет

данный

тест

индивидуальные

различия

по

этому

свойству.

Вполне

понятно,

что

с

конструктной

валидностью

связана

проблема

объективности

в

интерпретации

результатов

по

изучению

конструктной

валидности,

однако

эта

проблема

общепсихологическая

и

выходит

за

рамки

валидности.

Не

существует

какого-либо

единичного

показателя,

с

помощью

которого

устанавливается

валидность

психологического

теста.

В

отличие

от

показателей

надежности

и

дискриминативности,

нельзя

осуществить

точные

статистические

расчеты,

подтверждающие

валидность

методики.

Тем

не

менее

разработчик

должен

представить

весомые

доказательства

в

пользу

валидности

теста,

что

потребует

от

него

психологических

знаний

и

интуиции.

валидность

≤ надежность.

Это

означает, что валидность теста не может

превышать его надежность.

Данное

соотношение, однако, неверно трактовать

как указание на прямую пропорциональную

связь валидности и надежности. Повышение

надежности отнюдь не обязательно

приводит к повышению валидности. В

терминах А. Анастази валидность

определяется репрезентативностью

теста относительно измеряемой области

поведения. Если эта область поведения

складывается из разнообразных феноменов,

то содержательная валидность теста

автоматически требует представленности

в нем моделей всех этих разнообразных

феноменов. Возьмем глобальное понятие

«речевая способность» (этому

психолингвистическому термину в

традиционной тестологии соответствует

термин «вербальный интеллект»). Сюда

относятся такие относительно

независимые друг от друга навыки, как

навыки письма и чтения. Если заботиться

о содержательной валидности

соответствующего теста, то нужно

ввести в него группы заданий на проверку

этих довольно разных по своему

операциональному составу компонентов

вербального интеллекта. Вводя разнородные

пункты и субшкалы (субтесты), мы

обязательно сокращаем внутреннюю

согласованность, одномоментную

надежность теста, но зато добиваемся

существенного повышения валидности.

Таким образом, для расширения области

применения теста психодиагност

должен избегать излишнего повышения

внутренней согласованности. Одновременно

с этим снижением внутренних корреляций

между различными пунктами теста

обязательно исчезает отрицательный

эксцесс на кривой распределения тестовых

баллов, и она все более приближается по

форме к нормальной кривой.

Эмпирическая

валидность. Если в случае с содержательной

валидностью оценка теста производится

за счет экспертов (устанавливающих

соответствие заданий теста содержанию

предмета измерения), то эмпирическая

валидность измеряется всегда с помощью

статистического коррелирования:

подсчитывается корреляция двух рядов

значений — баллов по тесту и показателей

по внешнему параметру, избранному в

качестве критерия валидности.

Прагматические

традиции западной тестологии привязывали

эмпирическую валидность теста к

внешним для психологии социально-прагматическим

критериям. Эти критерии являются

показателями, обладающими непосредственной

ценностью для определенных областей

практики. Практика всегда имеет целью

либо повысить, либо понизить эти

показатели. Например, в области

педагогической психологии это

«успеваемость» (которую надо повысить),

в психологии труда это «производительность

труда» и «текучесть кадров», в медицине

— «состояние здоровья пациента».

Ориентируясь непосредственно на эти

категории, психолог, пытающийся

скоррелировать результаты теста с этими

показателями, фактически решает сразу

две задачи: задачу измерения валидности

и задачу измерения практической

эффективности своей психодиагностической

программы. Если получен значимый

коэффициент корреляции, то можно

считать, что решены с позитивным

результатом сразу обе эти задачи. Но

если корреляции не обнаружено, то

остается неопределенность: либо

невалидна сама процедура (тестовый балл

не отражает, например, стрессоустойчивость

оператора), либо неверна гипотеза о

наличии причинно-следственной связи

между психическим свойством и

социально значимым показателем

(стрессоустойчивость не влияет на

процент аварийных ситуаций).

Таким

образом, социально-прагматические

критерии являются комплексными: они

позволяют измерить валидность-эффективность,

но не каждое из этих двух свойств теста

отдельно. На практике психолога часто

ожидает и еще более сложная ситуация,

когда заказчик требует от психолога на

основании полученного диагноза сразу

же определенных мер по вмешательству

в ситуацию (отбор, консультирование,

обучение и т. п.). В этом случае повышение

показателей (достоверное по сравнению

с контрольной группой) доказывает

одновременно и валидность-эффективность

диагностики, и эффективность самого

вмешательства. А отрицательный результат

дает еще большую неопределенность, так

как оказывается невозможным отделить

неэффективность вмешательства от низкой

валидности диагностики.

Процедура

эмпирической валидизации. Организация

выборки при эмпирической валидизации

зависит от временного статуса критерия.

Если этот критерий — событие в прошлом

(ретроспективная валидизация), то к

участию в психодиагностическом

обследовании достаточно привлечь

только тех испытуемых, которые оказались

на экстремальных полюсах по этому

критерию. В результате применяется

метод экстремальных (контрастных)

групп. Коррелирование с суммарным

баллом по тесту оценивается с помощью

бисериального коэффициента по

формуле.

Если

критерий — будущее событие (проспективная

валидизация), то выборка должна быть

составлена с запасом — с учетом вероятного

объема экстремальных групп в будущем.

Например, нужно выяснить, позволяет ли

диагностика темперамента прогнозировать

повышенный риск психосоматических

заболеваний (гипертония, язва, астма и

т. п.). Пусть на основании эпидемиологических

исследований известно, что в течение

трех лет из. 1000 здоровых людей этими

болезнями заболевают 57 человек. Это

означает, что превентивной (предупреждающей)

диагностикой должно быть охвачено около

2000 человек, чтобы получить численность

«высокой» группы (заболевших) порядка

100 человек. Проспективная валидизация

выявляет прогностическую эффективность

диагностической процедуры. Высокая

прогностическая валидность доказывает

как валидность самого измерения, так и

наличие предполагаемой причинной связи.

№ 20

Достоверность как специальная

разновидность валидности применительно

к тестовым самоотчетам. Методы борьбы

с социальной желательностью.

Особой

разновидностью валидности является

ДОСТОВЕРНОСТЬ. Речь идет о сознательных

или бессознательных искажениях, которые

вносит в тестовые результаты сам

испытуемый, руководствуясь в ходе теста

особой мотивацией, отличающейся от той,

которая присуща ему в реальном поведении.

Способность теста защищать информацию

от МОТИВАЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ и есть

достоверность теста. Особенно, остро

проблема достоверности стоит в случае

тест-опросников, которые допускают

больше свободы в выборе испытуемым

любого варианта ответа. Типичный прием

обеспечения достоверности — наличие

в тест-опросниках ШКАЛ ЛЖИ, введение

вопросов «не про что», введение

параллельных вопросов, вопросов дублей.

Эти шкалы основываются главным образом

на феномене СОЦИАЛЬНОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

— стремлении испытуемых давать в ходе

тестирования социально одобряемую

информацию. Если испытуемый набрал по

шкале лжи балл выше критического, то

его протокол объявляется недостоверным

и ему предлагается либо выполнить данный

тест еще раз более откровенно, либо

выполнить другой тест. Многие более

специфичные ловушки, направленные на

измерение достоверности, часто входят

как компонент в структуру конкретного

теста, а иногда даже не подлежат

разглашению как элемент ноу-хау

(информационного изобретения) и

профессиональной тайны, разделяемой

разработчиками только с лицензированными

пользователями методики, подписавшими

особое лицензионное соглашение при

приобретении теста. Достоверность

тестирования тесно связана со степенью

доверительности общения, которую смог

психолог установить с данным испытуемым.

Здесь полезно различать две диагностические

ситуации: консультативную (СИТУАЦИЯ

КЛИЕНТА) и аттестационную (СИТУАЦИЯ

ЭКСПЕРТИЗЫ). В первом случае испытуемый

участвует в тестировании на добровольной

основе и сам заинтересован получить

рекомендации по результатам тестирования

(как, например, в профориентационной

консультации). Во втором случае

тестирование проводится по инициативе

педагога или администрации, психолога,

родителей, т. е. других лиц, и эти другие

больше заинтересованы в результатах,

чем сам испытуемый. Понятно, что в

аттестационной ситуации вопрос о

достоверности особенно актуален. И

опросники, не снабженные шкалами лжи,

использовать в таких ситуациях бесполезно.

Наоборот, в ситуации клиента могут быть

использованы такие методики, на которые

испытуемый заведомо будет отвечать

некорректно в ситуации экспертизы.

Вопросы достоверности и стандартизации

тесно связаны между собой. Очень часто

даже объективные тесты достижений, если

они проходили стандартизацию на

добровольцах (в ситуации консультации),

должны быть рестандартизированы ля

того, чтобы их использовали в аттестационной

ситуации.

№ 21

Технология создания и адаптации методик

Создание

оригинальной методики или адаптация

зарубежной методики не могут сводиться

только к проверке (или перепроверке)

отдельных психометрических свойств

— репрезентативности, надежности,

валидности, достоверности — в произвольной

последовательности. В одних случаях

целесообразно начинать с одного этапа

работы, в других — с другого. В

действительности любая реальная ситуация

использования теста не является

ситуацией только «конструирования»

или только «применения». Можно без

преувеличения сказать, что существует

континуум между крайними полюсами:

«конструирование»

__________________ «применение»

и

каждая ситуация до определенной ступени

удалена от обоих полюсов. Трудно

назвать такой случай, когда бы

конструирование совершенно нового

теста начиналось с нуля, «на пустом

месте». Также трудно найти и такие

случаи, когда все аспекты тестирования

были бы полностью неизменными и

воспроизводили бы уже совершенно

исследованную нормативную ситуацию

применения готового теста. Но все это

многообразие ситуаций, всю комбинаторику

независимых параметров психологи-практики,

как правило, пытаются свести к двум-трем

типовым ситуациям.

1.

Ситуация применения. Тест кем-то

разработан (возможно, В: других

социокультурных условиях), известны

тестовые нормы, полученные на

представителях данной языковой культуры

(несоответствие выборки стандартизации

и выборки применения по половозрастной

структуре и профессионально-культурным

признакам признается несущественным).

2.

Ситуация адаптации. Тест кем-то разработан

– проверены надежность и валидность,

но отсутствуют тестовые нормы (как

правило, отсутствуют вообще для любых

представителей данной языковой культуры).

Задача адаптации сводится, таким образом,

к построению тестовых норм.

3.

Ситуация конструирования. Есть концепция

психического свойства, но нет процедуры

его измерения, удовлетворяющей требованиям

места, времени, возможностям количественного

анализа и ограничениям прочих ресурсов.

Надо придумать измерительную процедуру,

проверить ее надежность и валидность,

построить тестовые нормы.

Остановимся

прежде всего на вопросах адаптации так

называемых переводных тестов. Путь

быстрого пополнения репертуара методик

за счет множества готовых зарубежных

методик кажется многим психологам

наиболее экономичным, кратчайшим путем

к надежной и валидной психодиагностике.

Но ведь если при этом адаптация сводится

только к построению нормативного

распределения тестовых баллов, то

это означает, что валидность и надежность

адаптированной методики в новых условиях

принимаются на веру, а теоретическая

концепция автора теста и содержание

использованных им критериев валидности

просто переносятся в наши условия без

изменений (ведь для любой, в том числе

и для невалидной и ненадежной методики,

можно получить распределение). Подобный

перенос дает пренебрежимые погрешности

только для тестирования относительно

элементарных психических свойств

(таких, как свойства нервной системы,

функциональные состояния, сенсомоторные

параметры, элементарные когнитивные

функции, причем с использованием

объективных процедур (психофизиологическая

регистрация, тесты с «физическими»

критериями успеха и т. п.). При тестировании

интегральных психических свойств

личности и индивидуального сознания

(черты, мотивы, установки, самооценка,

общие способности, стиль общения,

ценностные ориентации, интересы и

т. п.), а также при употреблении любых

лингвистических средств в самой процедуре

тестирования (включая не только

формулировки задач, вопросов; но и

исходную формулировку инструкции к

тесту) и использовании культурно-специфических

критериев оценки правильности результата

(определения шкального ключа)

ограничиваться только сбором тестовых

норм при адаптации — недопустимо!

Требуется

серьезная эмпирическая работа по

проверке надежности и валидности в

новых социокультурных условиях, работа,

фактически соответствующая по своему

объему созданию оригинальной методики.

С этой точки зрения, заимствование

зарубежных общедиагностических

тестов способностей, черт характера,

интересов и т. п. вовсе не оказывается

кратчайшим путем к психодиагностике.

Этот путь кажется короче только тем,

кто сознательно или по неведению

пренебрегает принципами психометрики.

Перечислим

необходимые этапы эмпирико-статистической

работы при адаптации многомерного

переводного тест-опросника.

1.

Анализ внутренней валидности, внутренней

согласованности пунктов, из которых

состоит тест-опросник. Этот анализ

призван показать, что существует

некое (еще неясно, какое именно) общее

диагностическое свойство, лежащее

на пересечении всех эмпирических

индикаторов (в центре «пучка»

скоррелированных пунктов-векторов).

Такой анализ обязателен по отношению

ко всем тестовым шкалам, полученным с

помощью факторного анализа, например

к тест-опросникам EPI Айзенка и 16PF Кеттелла.

А вот к опроснику «локус контроля»

или ко многим основным клиническим

шкалам MMPI требование внутренней

согласованности применять не обязательно,

так как пункты в эти шкалы подбирались

по внешнему критерию и не связаны в

один «пучок». Анализ внутренней

согласованности может быть применен и

к одномерным, и к многомерным тестам. В

первом случае достаточно иметь

настольный калькулятор. Для многомерных

тестов необходимо использование

специальной компьютерной программы

«Анализ пунктов».

2.

Проверка устойчивости к перетестированию.

Эта проверка совершенно необходима

при диагностике свойств, по отношению

к которым теоретически ожидается

инвариантность во времени. Анализ

ретестовой надежности может быть (так

же как анализ надежности согласованности)

совмещен с исследованием информативности

отдельных пунктов теста, а также,

возможно, и устойчивости отдельных

пунктов. Без сведений о ретестовой

надежности психолог не имеет права

использовать тест для построения любого

элементарного статического экстраполирующего

прогноза.

3.

Анализ корреляций с релевантным внешним

критерием. Этот этап адаптации совершенно

необходим, если тест разрабатывался

изначально как критериально-ориентированный,

т. е. отбор пунктов производился на

основании их корреляций с каким-то

критерием валидности. Например, подобная

работа проделана коллективом Ф. Б.

Березина для сокращенной модифицированной

версии MMPI (Березин Ф. Б. и др., 1976).

4.

Проверка или рестандартизация тестовых

норм. Об этом этапе уже говорилось выше.

К сожалению, только этот этап работы по

адаптации тестов до недавнего времени

признавался всеми психологами как

необходимый. Но и в этом случае далеко

не всегда воспроизводилась необходимая

статистическая работа по проверке

устойчивости полученного распределения

тестовых баллов к расщеплению выборки.

5.

Специфичный этап для многомерных тестов

— проверка воспроизводимости структуры

отношений между шкалами. Например, для

теста Айзенка принципиальна ортогональность,

статистическая независимость факторов

«экстраверсия — интроверсия» и «нейротизм

— стабильность». На воспроизводимости

структуры связей шкал между факторами

16PF основывается корректность подсчета

вторичных факторов (Ямпольский Л.

Г., 1981; Мельников В. М., Ямпольский Л. Г.,

1985).

Даже

беглый взгляд на пять перечисленных

этапов позволяет убедиться в том,

что адаптация зарубежных тестов мало

чем уступает по объему эмпирико-статистической

работы созданию оригинальных методик.

Здесь было бы даже более адекватным

использование не термина «адаптация»,

а выражения «исследование зарубежной

методики на отечественной выборке».

№22

Требования к психометрической подготовке

психолога

Для

эффективного развития практической

психодиагностики сегодня требуется

резкое повышение психометрической

культуры всех психологов, использующих

измерительные психодиагностические

методики. Методами рестандартизации

теста, простейшими приемами проверки

надежности и валидности должны владеть

все психологи.

До

сего дня сохранилось не вполне оправданное

разделение (и даже противопоставление)

психологов, считающих себя специалистами

в области клинических методов, и

психологов, считающих себя специалистами

по тестированию. Но в большинстве

реальных практических ситуаций

требуется сочетание этих методов.

Клинические, диалогические методы

необходимы на начальных этапах работы

в заданной области для того, чтобы

психолог сумел построить ясное

содержательное представление о предмете

психодиагностики. Они также необходимы

в особых спорных случаях, требующих

индивидуализированного подхода. Но

когда от психолога требуется проведение

ускоренных, массовых обследований,

обращение к некоторым стандартизованным,

измерительным методикам становится

неизбежным. Здесь требуется

психометрическая грамотность в подборе

такого рода методик: нельзя использовать

методики, о которых неизвестно, какого

рода психометрической отладке они

подвергались.

Всеобщая

психометрическая грамотность психологов

не исключает выделения из их среды

специалистов особого рода —

психологов-психометристов, профессионально

занимающихся психометрическим

обеспечением психодиагностики. Поэтому

целесообразно привести здесь два списка

нормативных требований — к психологу и

к психологу-психометристу.

Требования

к психологу:

1.

Психолог должен уметь квалифицированно

разбираться с психометрической

документацией в методической литературе

по психодиагностике, должен знать,

какие психометрические характеристики

теста должны указать его разработчики,

в какой степени эти психометрические

характеристики соответствуют типу

теста, с одной стороны, и актуальной

задаче, для которой его требуется

использовать, с другой. Например, в тех

случаях, когда требуется использовать

тест для прогноза со значительным

упреждением, а сведений о проверке

прогностической валидности не получено,

тест не может считаться готовым для

решения данной задачи.

2.

Психолог должен правильно определить,

в какой мере известные тестовые нормы

по требующейся методике применимы в

его ситуации с учетом контингента

испытуемых и типа диагностической

ситуации, существует ли ситуация

«внутрикультурного переноса» и нужна

ли рестандартизация тестовых норм. При

необходимости психолог должен уметь

самостоятельно практически произвести

рестандартизацию, построив и проанализировав

распределение тестовых баллов.

3.

Психолог должен уметь самостоятельно

собирать данные, проводить корреляционную

обработку и измерять эмпирическую

валидность эффективность методики по

отношению к заданному критерию. При

необходимости психолог должен уметь

самостоятельно конкретизировать

операциональные индикаторы критериальной

информации.

4.

Психолог должен уметь самостоятельно

определять появление слишком высокой

погрешности в результатах, утрату

методикой необходимого уровня

надежности, при этом проверять свою

гипотезу статистически.

5.

Психолог обязан вести двойную документацию:

все копии протоколов он должен быть

готов передать в головную методическую

организацию (научно-академическую или

отраслевую) для пополнения общего

банка данных и совершенствования

психометрических характеристик методики.

Все модификации, вносимые в методику

(формулировку инструкции, отдельных

вопросов, последовательность предъявления),

психолог должен согласовывать с головной

методической организацией, так как

самодеятельное введение на местах

разнообразных частных модификаций

влечет за собой утрату психометрической

чистоты получаемых результатов, не

ускоряет, а замедляет создание модификаций,

адаптированных к специфическим условиям

и обладающих необходимыми психометрическими

свойствами. Тщательное соблюдение

заданных методических стандартов —

необходимый атрибут психометрической

культуры психолога.

6.

Психолог должен уметь самостоятельно

выявлять и измерять уровень мотивационных

искажений, обусловливающих фальсификацию

тестовых данных испытуемыми, должен

уметь корректно отсеивать недостоверные

протоколы, статистически фиксировать

достижение приемлемого уровня

достоверности для массовых результатов

в групповой психодиагностике.

7.

Психолог должен овладевать приемами

сложного количественного подсчета

косвенных тестовых показателей, а также

интегральных показателей, требующих

агрегирования многообразной числовой

информации. Он должен уметь поставить

задачу программисту (или

психологу-психометристу) для проведения

расчетов на компьютере.

Психолог-психометрист

должен уметь:

1.

Самостоятельно планировать и осуществлять

все этапы по психометрическому

конструированию или адаптации

психодиагностических методик:

проверку надежности и валидности на

уровне отдельных пунктов теста, отсев

ненадежных и невалидных пунктов,

построение и анализ распределения

тестовых баллов, составление математических

уравнений для прогнозирования или

«решающего правила» для распознавания.

2.

Организовывать хранение и обработку

психодиагностических данных на

компьютере, владеть навыками работы на

компьютере в рамках стандартных

операционных систем, знать структуру

используемых в психодиагностике баз

данных и уметь управлять базами данных.

3.

Организовать работу психологов-психодиагностов

по ведению документации к используемым

методикам, по соблюдению методических

стандартов, по сведению и интеграции

результатов в общие банки психодиагностической

информации.

4.

Вести картотеку методик в рамках заданной

области (отраслевой психологической

службы), тщательно иерархизируя методики

по уровню психометрической обеспеченности,

вести библиотеку методических

материалов и методических рекомендаций

по использованию стандартизованных

методик.

№23

Психодиагностические ситуации и задачи

Психодиагностические

задачи можно различать с точки зрения

того, кто и как будет использовать

диагностические данные и какова

ответственность психодиагноста в выборе

способов вмешательства в ситуацию

обследуемого.

-

Данные

используются специалистом-смежником

для постановки непсихологического

диагноза или формулирования

административного решения. Эта ситуация

типична для использования

психодиагностических данных в рамках

деятельности различных комиссий

(административной, аттестационной,

дисциплинарной). Психолог выносит

суждение о специфических особенностях

мышления, личности сотрудника, а

руководство учреждения принимает

решение, за которое психолог не несёт

персональную ответственность. В данном

случае психолог выступает в качестве

эксперта, давая свою оценку наряду с

прочими участниками. Он должен следить

за тем, чтобы характер использования

результатов не выходил за рамки,

очерченные требованиями профессиональной

этики. С этой целью документ, который

готовит психолог для заказчика, должен

содержать информацию об ограничениях

в использовании результатов. -

Кроме

того, в ситуации, когда позиция психолога

оказывается наиболее подкреплённой

объективными данными, а последствия

решения комиссии для оцениваемого

негативны, возможна ситуация, когда

«все стрелки переводятся» на психолога.

Такие ситуации могут отрицательно

сказаться на его статусе. -

Данные

используются самим психодиагностом

для постановки психологического

диагноза, хотя вмешательство в ситуацию

обследуемого осуществляется специалистом

другого профиля. Такова, например,

ситуация психодиагностики применительно

к поиску причин девиантного поведения:

диагноз имеет психологический характер,

а работу по его реализации в жизнь могут

проводить воспитатели. -

Данные

используются самим психодиагностом

для постановки психологического

диагноза, а последний служит ему

основанием для разработки путей

психологического воздействия. Такова

ситуация психодиагностики в условиях

психологической консультации. -

Диагностические

данные используются самим обследуемым

в целях саморазвития, коррекции поведения

и т.п. В этой ситуации психолог несёт

ответственность за корректность данных,

за этические аспекты «диагноза» и лишь

частично – за то, как этот диагноз будет

использован клиентом.

Хотя

и не существует жёсткого соответствия

между характером задачи и психодиагностическим

методом, всё же можно отметить некоторую

предпочитаемость тех или иных методов

в тех или иных случаях.

Так,

в ситуациях 1 и 2 методы должны давать

«стратегическую» информацию о человеке,

т.е. обеспечивать более или менее

долгосрочный прогноз, они также должны

позволять соотнесение обследуемого с

другими людьми, т.е. предполагать

стандартизацию. Поэтому в данных

ситуациях наибольшее употребление

получили объективные тесты и

тесты-опросники, причём последние иногда

основаны не на психологических категориях,

а на категориях (системе понятий)

заказчика.

В

ситуации 3 информация зачастую рассчитана

на регулирование тактики практической

работы самого психолога, соотнесение

с «нормой» имеет меньшее значение,

поэтому чаще используются идеографические

техники, проективные и диалогические

методы.

В

ситуации 4 главное требование к методам

– лёгкость перевода получаемых с их

помощью данных на язык самого обследуемого.

Этому условию удовлетворяет, например,

тест 16 PF Р. Кеттелла, но плохо соответствует

MMPI, диагностические описания которого

рассчитаны скорее на психиатра или

психотерапевта.

В

зависимости от свободы «входа»

(добровольно или принудительно человек

подвергается обследованию) и «выхода»

(самостоятельно ли определяет дальнейшую

свою судьбу на основе результатов

тестирования), выделяют также 4 типа

диагностических ситуаций (принуждение

характеризует «вход» в ситуацию

тестирования, социальный контроль –

«выход»):

|

Социальный |

||

|

Принуждение |

Консультирование |

Отбор |

|

Принудительное |

Аттестация |

В

каждом случае требуется соответствующий

подбор методик и норм.

№24

Требования к психодиагностической

литературе и методическим характеристикам.

Требования к методикам.

Разработчик

и пользователь методик взаимодействуют

между собой прежде всего посредством

методической литературы. Стандартные

требования к оформлению руководства,

методических указаний, писем и другой

методической литературы приняты

в качестве директивных документов

обществами психологов ряда стран.

Целесообразно

различать круг требований к документам

разного типа:

•

к исследовательской

литературе, публикуемой в научных

журналах, сборниках и монографиях;

•

к обзорно-аналитическим

руководствам и справочным изданиям,

освещающим процедурные и количественные,

а также содержательно-теоретические

аспекты применения какой-то методики

или какого-то класса

методик;

•

к «подручным

методическим материалам», непосредственно

инструктирующим пользователя в применении

методики и содержащим стимульный

материал, инструкции, тексты заданий,

ключи, нормы, правила интерпретации;

популярным изданиям по психодиагностике.

1.

Научные

сообщения.

Должны освещать: теоретические

основания методики (концепт и методический

прием), способ разработки и эмпирического

обоснования, исследовательские данные

по репрезентативности, надежности,

валидности шкалы тестовых показателей

(коэффициенты корреляций, регрессионные

и факторные веса). Для читателей

в научном сообщении могут быть даны

«образцы», отдельные примеры тестовых

заданий, позволяющие проиллюстрировать

принципы, на которых построена

методика. В научных сообщениях

не должны освещаться: для методик

с профессиональными ограничениями

(«п-методик») — полный текст заданий,

ключи, тестовые нормы, детальные

инструкции по проведению и интерпретации.

Обо всей этой информации автор

научного сообщения должен говорить

лишь косвенно, используя ссылки

на распространяемую среди специалистов

«инструктивную» литературу. В научном

сообщении могут быть приведены

исчерпывающие описания методик, знание

которых непрофессионалами (и их

возможное применение непрофессионалами)

не может принести ущерба конкретным

людям или психодиагностическому

потенциалу самой методики. Этот

класс методик предлагается условно

обозначить термином «открытые

методики»(«о-методики»).

Автор

научного сообщения имеет право определить

статус разработанной им методики

как открытой методики, но любые

модификации или адаптации методики,

уже определенной как

профессиональная «п-методика», должны

освещаться в научных сообщениях

в соответствии с указанными

требованиями.

2. Справочно-методические

издания. В этих

изданиях могут быть приведены инструктивные

материалы, включая текст заданий

(вопросов), ключи, нормы, но при

одном принципиальном условии —

изданию придается «Я»-статус издания

для специалистов, обеспечивающий

ему распространение среди читателей,

имеющих необходимую психологическую

подготовку.

3. Инструктивные

документы. Содержат

описание методики, обеспечивающее ее

адекватное использование в точном

соответствии со стандартами: предмет

диагностики, сфера применения, контингент

испытуемых, процедура применения.

Описание обязательно должно снабжаться

подробными сведениями о процедуре

разработки методики, полученных при

этом данных о надежности и валидности.

Приведенные тестовые нормы должны

сопровождаться однозначным описанием

выборки стандартизации и характера

диагностической ситуации в обследовании:

добровольное участие испытуемых,

бескорыстно сотрудничающих с психологом

в целях помощи исследованию («научное

сотрудничество»), участие платных

испытуемых («платное участие»),

использование методики в ходе запроса

испытуемого на получение консультативной

помощи («ситуация клиента»), использование

методики в ходе принудительного

(сплошного) административного обследования

(«ситуация экспертизы»).

Справочные

издания и инструктивные материалы

должны периодически (с определенным

интервалом, зависящим от типа методики)

пересматриваться, так как условия

применения методик со временем

неизбежно меняются, а следовательно,

изменяются психометрические свойства.

В справочных

и инструктивных материалах должны

быть однозначно сформулированы требования

к профессиональному статусу

пользователя методики.

Инструктивные

материалы должны пройти объективные испытания

на однозначность указанных в них

предписаний: пробная группа пользователей

методики (теста) должна направлять

автору руководства копии протоколов

по результатам обследования,

на основании которых автор должен

обеспечить идентичность стандартов

авторского варианта методики и тех

характеристик методики, которые

выявляются при ее использовании

пользователями руководства. Последнее

требование имеет принципиальное значение

для методик, предполагающих значительное

участие «экспертной» оценки (инструкции

к контент-анализу, к интерпретации

результатов проективной техники,

полустандартизованного интервью

и т. п.).

Процедуры

подсчета тестовых баллов и интерпретации

должны быть описаны с однозначной

ясностью, позволяющей получать идентичные

результаты при обработке одинаковых

протоколов разными пользователями

руководства.

Предпочтительно

включение и использование пользователями

тестов локальных тестовых норм

(по сравнению с неспециализированными

по популяции).

4.

В популярных

изданиях авторы-психологи

не имеют права разглашать профессиональную

тайну: описывать смысл диагностических

приемов, знание которых испытуемыми

существенно вредит валидности методики.

25.

Требования к пользователям. Международные

профессионально-этические принципы и

нормы.

Требования

к пользователям

К

пользователям, являющимся профессиональными

психологами, и к пользователям-непсихологам

предъявляются разные требования.

Пользователь-психолог:

а)

должен знать и применять на практике

общие теоретико-методологические

принципы психодиагностики, владеть

основами дифференциальной психометрики,

должен следить за текущей методической

литературой по психодиагностике,

самостоятельно вести картотеку и

личную библиотечку методик, применяемых

в заданной области;

б)

отвечает за решения, принимаемые на

основе тестирования, обеспечивая их

соответствие репрезентативности и

прогностической валидности методики.

Он предупреждает возможные ошибки,

допускаемые непрофессионалами, не

знакомыми с ограничениями в использовании

того или иного теста;

в)

пользуется преимущественным правом по

сравнению с непрофессионалами на

проведение психодиагностики в заданной

области, на использование протоколов

в соответствии с профессионально-этическими

принципами и интересами психологии. Он

пользуется преимущественным правом

получения методических материалов, в

том числе приобретения их в качестве

индивидуальной профессиональной

собственности.

Психолог

обеспечивает необходимый уровень

надежности диагноза, применяя

параллельные стандартизованные и

нестандартизованные методики, а

также метод независимых экспертных

оценок;

г)

в подборе методик в комплексную программу

обследования не руководствуется

субъективными предпочтениями и

предубеждениями в оценке методик, а

исходит из требования максимальной

эффективности диагностики: максимум

надежности при минимуме затрат;

д)

параллельно с использованием методик

ведет научно-методическую работу,

анализируя по собранным данным

эффективность применения методики в

заданной области. Ведение такой

научно-методической работы входит

в основной круг обязанностей психолога,

работающего и в исследовательских, и в

лечебных учреждениях. В этой работе

психолог поддерживает оперативные

контакты с головной методической

организацией, передавая ей копии

протоколов (для накопления банков

данных) и получая инструктивные

методические материалы;

е)

обеспечивает тщательное соблюдение

всех требований для проведения

стандартных методик обследования.

Подсчет баллов, интерпретация, прогноз

делаются в строгом соответствии с

методическими указаниями. Психолог не

имеет права отклоняться от стандарта

в использовании методики, принятого на

определенный период. Все рекламации и

предложения по использованию методики

психолог направляет в методический

центр и требует их учета при очередном

пересмотре методики;

ж)

обеспечивает конфиденциальность

психодиагностической информации,

полученной от испытуемого на основе

«личного доверия». Психолог обязательно

предупреждает испытуемого о том, кто и

для чего может использовать эту

информацию. Психолог не имеет права

скрывать от испытуемого то, какие решения

могут быть вынесены на основе

психологической диагностики;

з)

психолог хранит профессиональную тайну:

не передает лицам, не уполномоченным

вести психодиагностическую практику,

инструктивных материалов, не раскрывает

перед потенциальными испытуемыми

секрет той или иной психодиагностической

методики, на котором основана его

валидность;

и)

обязательно рассматривает наряду с

наиболее вероятной и альтернативную

диагностическую гипотезу (интерпретацию

данных), применяя в психодиагностике

принцип, аналогичный принципу «презумпции

невиновности» в судопроизводстве;

к)

сообщает в региональные или центральные

органы Общества психологов о всех

замеченных им где-либо нарушениях

нормативных (процедурных и этических)

принципов психодиагностики. Психолог

уполномочен лично препятствовать

некорректному и неэтичному применению

психодиагностики.

Требования

к психодиагностической литературе и

методическим материалам. Разработчик

и пользователь методик взаимодействуют

между собой прежде всего посредством

методической литературы. Стандартные

требования к оформлению руководства,

методических указаний, писем и другой

методической литературы приняты в

качестве директивных документов

обществами психологов ряда стран.

Целесообразно

различать круг требований к документам

разного типа: 1) к исследовательской

литературе, публикуемой в научных

журналах, сборниках и монографиях, 2) к

обзорно-аналитическим руководствам

и справочным изданиям, освещающим

процедурные и количественные, а также

содержательно-теоретические аспекты

применения какой-то методики или

какого-то класса методик, 3) к «подручным

методическим материалам», непосредственно

инструктирующим пользователя в применении

методики и содержащим стимульный

материал, инструкции, тексты заданий,

ключи, нормы, правила интерпретации, 4)

к популярным изданиям по психодиагностике.

1.

Научные сообщения. Должны

освещать: теоретические основания

методики (концепт и методический прием),

способы разработки и эмпирического

обоснования, исследовательские данные

о репрезентативности, надежности,

валидности шкалы тестовых показателей

(коэффициенты корреляций, регрессионные

и факторные веса). Для читателей в научном

сообщении могут быть даны «образцы»

отдельные примеры тестовых заданий,

позволяющие проиллюстрировать

принципы, на которых построена методика.

В научных сообщениях не должны

освещаться: для методик с профессиональными

ограничениями («п-методик») — полный

текст заданий ключи, тестовые нормы,

детальные инструкции по проведению и

интерпретации. Обо всей этой информации

автор научного сообщения должен

говорить лишь косвенно, используя ссылки

на распространяемую среди специалистов

«инструктивную» литературу В научном

сообщении могут быть приведены

исчерпывающие описания методик, знание

которых (и их возможное применение)

непрофессионалами не может принести

ущерба конкретным людям или

психодиагностическому потенциалу

самой методики Этот класс методик

предлагается условно обозначить термином

«открытые методики» («о-методики»).

Автор

научного сообщения имеет право определить

статус разработанной им методики

как открытой методики, но любые

модификации или адаптации методики,

уже определенной как профессиональная

«п-методика», должны освещаться в научных

сообщениях в соответствии с указанными

требованиями.

2.

Справочно-методические издания. В

этих изданиях могут быть приведены

инструктивные материалы, включая текст

заданий (вопросов ключи, нормы, но

при одном принципиальном условии:

изданию придается статус издания

для специалистов, обеспечивающий ему

распространение среди читателей, имеющих

необходимую психологическую

подготовку. Авторский коллектив такого

издания лично отвечает перед Обществом

психологов за распространение тиража

этого издания по назначению.

3.

Инструктивные документы. Содержат

описание методики, обеспечивающее ее

адекватное использование в точном

соответствии со стандартами: предмет

диагностики, сфера применения, контингент

испытуемых, процедура применения.

Описание обязательно должно снабжаться

подробными сведениями о процедуре

разработки методики и полученных при

этом данных о надежности и валидности.

Приведенные тестовые нормы должны

сопровождаться однозначным описанием

выборки стандартизации и характера

диагностической ситуации в обследовании:

добровольное участие испытуемых,

бескорыстно сотрудничающих с психологом

в:

целях

помощи исследованию («научное

сотрудничество»), участие платных

испытуемых («платное участие»),

использование методики в ходе запроса

испытуемого на получение консультативной

помощи («ситуация клиента»),

использование методики в ходе

принудительного (сплошного)

административного обследования

(«ситуация экспертизы»).

Справочно-методические

издания и инструктивные документы

должны периодически (с определенным

интервалом, зависящим от типа методики)

пересматриваться, так как условия

применения методик со временем

неизбежно меняются, а следовательно,

изменяются психометрические свойства.

В

справочных и инструктивных материалах

должны быть однозначно сформулированы

требования к профессиональному статусу

пользователя методики.

Инструктивные

документы должны пройти объективные

испытания на однозначность указанных

в них предписаний: пробная группа

пользователей методики (теста) должна

направлять автору документа копии

протоколов по результатам обследования,

на основании которых автор должен

обеспечить идентичность стандартов

авторского варианта методики и тех

характеристик методики, которые

выявляются при ее использовании.

Последнее требование имеет принципиальное

значение для методик, предполагающих

значительное участие «экспертной»

оценки (инструкции к контент-анализу,

к интерпретации результатов проективной

техники, полустандартизованного интервью

и т. п.).

Процедуры

подсчета тестовых баллов и интерпретации

должны быть описаны с однозначной

ясностью, позволяющей получать идентичные

результаты при обработке одинаковых

протоколов разными пользователями.

Предпочтительно

включение и использование пользователями

тестов локальных тестовых норм (по

сравнению с не специализированными

по популяции).

4.

В

популярных изданиях авторы-психологи

не имеют права разглашать профессиональную

тайну: описывать смысл диагностических

приемов, знание которых испытуемыми

существенно вредит валидности методики.

26.

Клинические методы психодиагностики.

Клинические

методы являются качественным подходом

в психодиагностике. К ним относятся: —

метод беседы, — метод экспертной оценки,

— наблюдение, — проективные методы, —

биографический метод, — анализ продуктов

деятельности.

Эти

методы очень затратны по времени, не

всегда обоснованы.

27.

Метод беседы.

Беседа

— специфичный для психологии метод

исследования человеческого поведения,

так как в других естественных науках

коммуникация между субъектом и объектом

исследования невозможна. Беседа —

получение информации на основе вербальной

(словесной) коммуникации. Беседа —

диалог между двумя людьми, в ходе которого

один человек выявляет психологические

особенности другого. Беседа включается

как дополнительный метод в структуру

эксперимента: на первом этапе, когда

исследователь собирает первичную

информацию об испытуемом, дает ему

инструкцию, мотивирует и т. д., и на

последнем этапе — в форме

постэкспериментального интервью.

Исследователи

различают:

-клиническую

беседу — составную часть «клинического

метода»,

-целенаправленный

опрос «лицом к лицу» — интервью.

Клиническая

беседа не обязательно проводится с

пациентом клиники. Это способ исследования

целостной личности,

Ее

цель — в ходе диалога с испытуемым

исследователь стремится получить

максимально полную информацию о его

индивидуально-личностных особенностях,

жизненном пути, содержании его сознания

и подсознания и т.д.

Клиническая

беседа чаще всего проводится в особо

оборудованном помещении.

Интервью

— целенаправленный опрос. Метод интервью

получил широкое распространение в

социальной психологии, психологии

личности, психологии труда.

Главная

сфера применения интервью — социология.

Поэтому по традиции его относят к

социологическим и социально-психологическим

методам.

Интервью

определяется как «псевдобеседа» —

интервьюер должен:

все

время помнить, что он — исследователь,

не упускать из внимания план, вести

разговор в нужном ему русле.

Существует

масса конкретных методических рекомендаций

по поводу построения и проведения

интервью.

Правила

проведения беседы:

-Содержание

задаваемых вопросов должно соответствовать

стоящей перед психологом задаче.

-Вопросы, которые задает психолог, не

должны носить сугубо клинический

характер, т.е. не должны быть направлены

на выявление признаков болезненного

состояния. -В беседе психолог должен

получить психологическую информацию,

касающуюся особенностей познавательной

деятельности (памяти, мышления, внимания,

речи).

Целесообразно

также включать в беседу вопросы,

позволяющие определить особенности

ориентировки в месте, времени, собственной

личности, характеризующие состояние

сознания на момент обследования.

Беседа,

проводимая с детьми, должна помимо этого

давать общее представление об уровне

интеллектуального развития, о соответствии

этого уровня возрасту ребенка.

Особое

внимание в беседе с детьми стоит уделять

вопросам, касающимся особенностей и

мотивов поведения, отношения к семье и

школе, интересов, склонностей, затруднений

в учебе, характеру взаимоотношений со

сверстниками и взрослыми, отношения к

своему дефекту, ситуации обследования.

Кроме

диагностической функции, связанной с

получением информации об особенностях

психической деятельности и личности

больного, беседа выполняет еще и

«настроечную» (психокоррекционную и

психотерапевтическую) функцию.

От

отношения испытуемого к ситуации

обследования, от его мотивации, настройки

на работу и сотрудничество с

экспериментатором, от его эмоционального

состояния во многом зависит результат

и процесс дальнейшего экспериментального

исследования.

Многими

испытуемыми ситуация обследования

воспринимается как экспертная (а в ряде

случаев она таковой и является), т. е.

ситуация, в ходе которой интеллект и

личность обследуемого подвергнутся

определенной оценке.

Любая

экспертная ситуация должна вызывать у

человека определенный эмоциональный

отклик. Однако, если вызванные такой

ситуацией волнение, тревога, желание

произвести благоприятное впечатление

(или страх произвести неблагоприятное)

приобретают гипертрофированный характер,

то такая реакция может привести к

нарушению или торможению деятельности

испытуемого.

Неадекватной

является и противоположная реакция на

экспериментальную ситуацию — когда

человек безразлично, незаинтересованно

относится к предстоящей работе.

С

этой целью во время беседы психолог

должен затратить определенные усилия

на создание позитивной установки у

больного на дальнейшую деятельность,

на сотрудничество: Испытуемых, относящихся

к обследованию несерьезно, пренебрежительно,

надо убедить в его значимости в плане

лечения, перспективы выписки, принятия

экспертного заключения и т. п. У других

испытуемых необходимо снять страх перед

обследованием, убедить их в принципиальной

возможности выполнения предлагаемых

заданий, внушить им уверенность в своих

силах.

В

ходе беседы создается определенный

настрой на дальнейшую деятельность,

корректируются неадекватные установки

испытуемых. Патопсихологическое

исследование вообще, и беседа в частности,

не являются жестко алгоритмизированными,

а должны гибко следовать логике развития

взаимоотношений между психологом и

испытуемым. Нет и быть не может единой

для всех унифицированной схемы беседы.

Общие

рекомендации продуктивного и грамотного

построения беседы:

Беседа

должна быть построена в соответствии

с принципами и технологией клинического

интервью, применяемого в психологическом

консультировании и психотерапии.

Основа

для успешного проведения беседы — умение

устанавливать, доверительные отношения

с испытуемым.

Соблюдение

деонтологических принципов является

обязательным для патопсихолога.

Искусство

беседы — в том, какие вопросы и как задает

психолог. В беседе следует избегать

прямых вопросов, вопросов «в лоб»,

особенно если они касаются болезненных

для больного тем (в качестве которых

могут выступить вопросы оценочного

характера, затрагивающие конфликтные,

неприятные моменты его жизни и

переживания).

Не

стоит задавать закрытые вопросы,

требующие какого-либо однозначного

ответа. В клинической беседе предпочтение

должно отдаваться открытым вопросам,

стимулирующим речевую активность

больного.

Для

установления эмоционально-доверительного

контакта с больным беседа должна носить

неформальный характер. Однако внешне

непринужденная и неформальная беседа

должна быть хорошо продумана, четко

спланирована психологом. Программа

беседы должна строиться заранее, на

основе анализа предварительных данных

о будущем испытуемом (полученных из

анамнеза, из бесед с лечащим врачом,

близкими).

На

форму проведения беседы и характер

задаваемых вопросов влияют:

возраст,образовательный

(культурный) уровень больного,особенности

приема и переработки информации,

характерные для него,возможность

негативного отношения к исследованию,речевые

особенности будущего испытуемого и др.

28.

Наблюдение в психодиагностике.

Это

старейший метод психологической

диагностики. С его помощью можно получить

обширную информацию о человеке. Он

является незаменимым везде, где не

разработаны или не известны