Добыча каменного угля

Каменный уголь – это порода органического происхождения, залегающая пластами. Интенсивная добыча этого полезного ископаемого началась в XVIII веке и достигла своего пика в 70-х годах прошлого столетия. Сейчас интерес к углю как к топливному ресурсу возрастает, совершенствуются методы выработки. При добыче полезного ископаемого начинают обращать особое внимание на защиту и охрану окружающей среды.

В этой статье мы подробно расскажем, где добывают каменный уголь и при каких условиях. Вы узнаете, как называются угольные карьеры, в чем их отличия друг от друга. Также мы опишем разные методы добычи угля и их основные особенности.

-

Добыча каменного угля

-

Где добывают каменный уголь

-

Угольный бассейн

-

Угольное месторождение

-

Угольный пласт

-

Мощность

-

Угол падения

-

Поиск, разведка и оценка месторождений

-

Способы добычи угля

-

Открытый метод

-

Закрытый метод

Где добывают каменный уголь

Каменный уголь залегает под землей неоднородно.

В геологии для определения типа залежей используют следующие понятия:

- Угольный бассейн

- Угольное месторождение

- Угольный пласт

В зависимости от того, о каком типе залежей идет речь, подбирают соответствующие технологии их разработки. Давайте подробнее разберемся в терминологии.

Угольный бассейн

Угольный бассейн – это скопления каменного угля, занимающие площадь в тысячи квадратных километров. Порода в таких формациях расположена сплошными или прерывистыми участками. Накопления остатков в бассейне проходили в один и тот же геолого-исторический период. Залежи угля располагаются в пределах единой тектонической структуры (например, равнины или горного массива).

По условиям образования угольные бассейны разделяются на 2 типа:

- Лимнические

Накопление угля в этом случае происходило внутри древнего материка, возле озер и болот. Среди лимнических бассейнов отдельно выделяют патомические, которые были образованы в поймах древних рек. - Паралические

Эти бассейны образовались у морского побережья, перед горными хребтами. В таких бассейнах прослойки и вскрышные породы богаты известняком.

По генетическому формированию (классификация Г.А. Иванова) или тектонической принадлежности бассейны бывают:

- Геосинклинальные (складчатые)

Они характеризуются многочисленными прогибами и подъемами, образовались в местах, где океаническая земная кора переходит в континентальную. В таких бассейнах есть сотни тонких пластов, простирающихся на 2-10 км. Встречаются угли всех метаморфических типов. - Платформенные

Они образовались в пределах древних континентов и насчитывают от нескольких единиц до нескольких десятков пластов разной мощности. Простираются бассейны на десятки или сотни метров. Степень углефикации породы низкая. - Промежуточные или переходные

Они обладают чертами первых двух типов.

Кроме того, формирование угля в бассейнах происходило в определенные эры и периоды.

По возрасту их разделяют на:

- Палеозойские

- Мезозойские

- Кайнозойские

- Пермские

- Юрские

- Меловые

- Палеогеновые

Чем старше уголь, тем выше степень его метаморфизма. Так, в палеозойских бассейнах встречается больше антрацита, в кайнозойских – бурого угля.

Большое практическое значение также имеет тип добываемого угля.

Тут выделяют бассейны:

- Бурого угля

- Каменного угля

- Антрацита

Для планирования методов добычи важно, как расположены угольные залежи по отношению к современной поверхности земли.

По этому принципу бассейны разделяют на:

- Открытые (обнаженные)

В таких формациях пласты выходят на поверхность земли или покрыты тонким слоем рыхлой породы. - Закрытые

Пласты прикрыты более молодыми породами, чаще осадочного происхождения.

Залежи угля в бассейнах бывают автохтонными и аллохтонными. Первые образовались на месте старых болот. Вторые – вследствие переноса растительных останков или самого угля на разных стадиях метаморфизма.

Угольное месторождение

Угольное месторождение – это территория с залежами угля, которая подлежит промышленной разработке. Чаще всего она является частью бассейна, хотя может быть и самостоятельной единицей. Месторождения состоят из одного или нескольких угольных пластов. Они ограничиваются разрывами залежей, вклинивания в угленосный слой других пород, особенностями рельефа, не позволяющими вести разработку.

Месторождения угля имеют свои особенности. Их классифицируют по разным принципам.

Мощность и количество пластов определяют угленосность месторождения.

По этому критерию их разделяют на:

- Однопластные

- Многопластные

- Месторождения с простыми пластами (без прослоек породы и или с одним видом угля)

- Месторождения со сложными пластами (с прослойками породы или разными видами угля)

Угленосность месторождений – один из основных критериев, по которому принимают решение по возможности разработки. Чем больше полезного ископаемого будет в пластах, тем выгоднее вкладывать деньги в его добычу.

Еще одна важная черта залежей угля – их геологическое строение.

По этому принципу месторождения разделяют на:

- Простые

- Относительно сложные

- Сложные

- Очень сложные

- Складчатые или моноклинальные

Геологическое строение играет роль при определении способа и вида добычи угля.

Как и бассейны, месторождения разделяют по виду углей на:

- Буроугольные

- Каменноугольные

- Антрацитовые

В каждом месторождении есть свои условия эксплуатации.

По этому критерию их можно разделить на такие виды:

- Для открытой добычи

- Для подземной добычи

- С нарушенными или ненарушенными пластами

- С устойчивой или неустойчивой крышей (подошвой)

- Газоносные

- Обводненные

От условий эксплуатации зависит техника и тип добычи угля, обеспечение безопасности. Если они очень сложные, ставится вопрос о целесообразности разработки месторождения.

Угольный пласт

Угольный пласт – это слой каменного угля, который залегает на определенной глубине в земле и может простираться на сотни километров в разные стороны. Снизу он ограничен почвой, а сверху – кровлей. Их еще называют боковыми породами. Почва и кровля чаще всего состоят из песка, глины, сланцев, аргиллитов, песчаников, известняка.

Пласты бывают простого и сложного строения. Простой состоит исключительно из угля. В сложном есть тонкие прослойки минеральной породы. Оба вида пластов могут иметь слоистое строение, из угля разных видов.

Угольные пласты характеризуют по:

- Мощности

- Углу падения

Мощность

Толщина прослойки может быть в пределах от нескольких сантиметров до десятков метров. Мощность бывает общей, полезной и рабочей. Общая учитывает всю толщу пласта, включая прослойки из других пород. Полезная – только часть, состоящую из угля. Рабочая – объем материала, который можно извлечь из пласта.

По мощности пласты разделяют на:

- Весьма тонкие (до 0,7 м)

- Тонкие (0,71-1,2 м)

- Средние (1,25-3,5 м)

- Мощные (больше 3,51 м)

Самые мощные пласты выявлены в китайском месторождении Фушунь (200 м), австралийском бассейне Латроб-Валли (340 м) и канадском месторождении Хат-Крик (450 м). В России и Казахстане, например, мощные залежи встречаются в Южно-Уральском бассейне (до 165 м), Экибастузском бассейне (до 160 м), Хабаровском месторождении (до 100 м). Чаще всего мощными пластами залегает бурый уголь.

Минимальная толщина пласта, пригодного для разработки, — 0,7-1 м. Только ценные марки коксующего, жирного и отощенно-спекающегося угля добывают из пластов мощностью 0,55-0,6 м.

Угол падения

Пласты не залегают параллельно поверхности земли. Они спускаются из верхних в нижние слои под определенным углом.

По этому показателю их разделяют на:

- Пологие (угол падения до 18°)

- Наклонные (19-35°)

- Крутонаклонные (36-55°)

- Крутые (56-90°)

Определение угла падения помогает правильно организовать добычу угля, спланировать строение шахты, забоя.

Вследствие тектонических процессов в земной коре пласты угля могут нарушаться. В некоторых случаях это затрудняет выработку. В толще залежи возникают разрывы, смешения, изменяется угол наклона некоторых участков, их толщина, части пластов надвигаются друг на друга, в их толщу вклиниваются осадочные горные породы.

Дальше мы коротко расскажем, как находят запасы угля и когда начинают выработку месторождений.

Поиск, разведка и оценка месторождений

Перед началом добычи угля проводится поиск, разведка и оценка месторождений. За большинство этапов отвечает геологическая служба. К работам подключаются геодезисты и технологи.

Поиск месторождений проводится по косвенным признакам. Уголь залегает только под породами осадочного происхождения. В некоторых местах на поверхности грунта встречаются обугленные остатки растений. В утесах, по берегам рек видны тонкие прожилки темной породы. Специалисты оценивают также другие признаки – характер растительности, особенности грунта и рельефа.

После того, как угольные залежи выявлены, проводится разведка. Ее цель – определить мощность, глубину залегания, расположение пластов и количество полезного ископаемого. Во время разведки также оценивают рельеф местности, чтобы спланировать разработку карьеров или шахт.

Для изучения пластов в земле роют:

- Канавы

Метод подходит для поверхностных залежей с небольшими наносами горной породы и грунта. - Дудки

Это колодцы глубиной 5-10 м, которые используются при поверхностном расположении пластов с более мощными наносами породы. - Шурф

Это глубокий вертикальный или наклонный колодец с глубиной более 10 м. - Штольня

Она представляет собой горизонтальный или с легким наклоном тоннель, который соединяется с поверхностью земли. - Квершлаг

Это горизонтальный или наклонный колодец внутри шахты, без выхода на поверхность. - Буровые скважины

Они применяются для глубоких залежей, при большом количестве пластов.

В каждом пласте на разных уровнях берут пробы угля, определяют его вид и марку, петрографический состав, зольность, теплоту сгорания и другие характеристики. Подробнее о них вы можете прочитать в нашей статье Свойства угля.

Во время разведки также оценивают уровень и объем грунтовых вод, выявляют возможные залежи метана и других сопутствующих газов. После этого проводят анализ экономической эффективности, вычисляют, сколько угля можно получить из месторождения и какие затраты это понесет. Выработку начинают только при положительном балансе. Обязательно учитывают факторы экологии и безопасности рабочих.

Какие способы добычи угля бывают, вы узнаете в продолжении статьи.

Способы добычи угля

После разведки месторождения и оценки его ресурсов принимают решение о методе добычи угля. Он во многом влияет на рентабельность промышленной разработки. Чаще всего способ извлечения полезного ископаемого зависит от глубины его залегания.

Различают:

- Открытый метод

- Закрытый метод

Дальше мы коротко расскажем о каждом способе добычи угля. Детальнее о них вы сможете прочитать в отдельных статьях на нашем сайте.

Открытый метод

Открытый способ добычи угля применяется в тех случаях, если глубина залежи не превышает 500 м. Это самый рентабельный метод. Он позволяет извлечь в 3 раза больше породы, чем при закрытом способе. Оборудование открытых карьеров обходится приблизительно в 1,5 раза дешевле, чем закрытых шахт. Пространство в этом случае не ограничено, есть возможность использовать тяжелую технику, что увеличивает производительность труда. К тому же, на поверхности работать гораздо безопаснее.

Открытая добыча угля ведется в разрезах. Над пластами угля снимают вскрышную породу, затем проводят выемку полезного ископаемого, постепенно углубляя разрез. Когда месторождение исчерпывается, карьер засыпают и проводят рекультивацию.

По разным данным, в мире от 40% до 55% разработок ведется именно таким методом. В Австралии около 80% угля добывается в открытых карьерах, в США – около 40%. В России таким способом получают более 65% продукции. Один из первых разрезов в нашей стране (Бачатский) начал разрабатываться в 1948 году на Кузбассе. В этом бассейне большая часть угля добывается открытым способом. Самый крупный на сегодняшний день – Бородинский разрез в Красноярском крае (Тунгусский угольный бассейн).

Открытая добыча угля состоит из нескольких этапов:

- Удаления вскрышных пород с поверхности месторождения – для этого используют тяжелую землеройную технику. Плотные породы разрыхляют взрывчатыми веществами.

- Разрыхления угольного пласта – здесь используют глубокое бурение, взрывы.

- Извлечения породы, погрузки на транспорт и перевозки на обогатительные заводы.

Карьер для добычи каменного угля называется разрезом. Уголь извлекают ступенями или полосами, в зависимости от рельефа местности и мощности пластов. После завершения работ вскрышные породы возвращают обратно в карьер и проводят рекультивацию земель.

Детальнее об этом методе вы можете прочитать в нашей статье Добыча угля открытым способом.

Закрытый метод

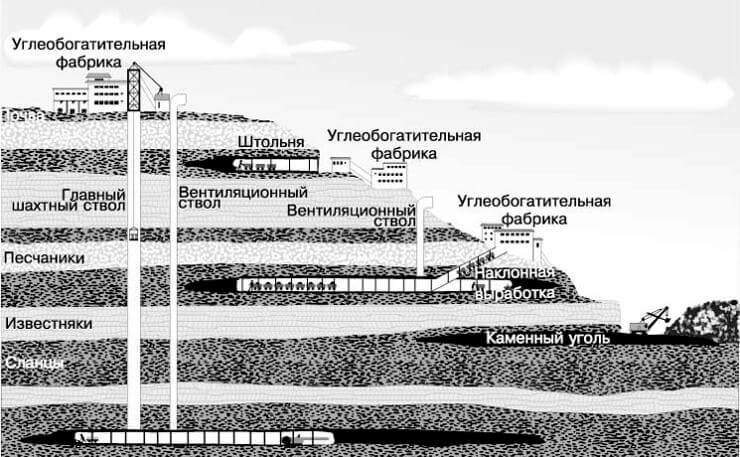

Закрытый метод добычи угля предусматривает оборудование подземных шахт и штолен. Верхний слой породы при этом остается практически нетронутым.

Его используют в следующих ситуациях:

- При залегании пластов на глубине больше 500 м

- При залегании пластов на глубине больше 100 м, когда особенности рельефа или вскрышной породы не позволяют вести открытую добычу

Штольня – это тоннель в угольной залежи, который имеет выход на поверхность. Он оборудуется, когда уголь залегает на глубине от 100 м до 600 м в горной местности. Пласты должны быть пологими или спускаться под углом не больше 45°. В штольне прокладываются рельсы для вагонеток и транспортировки угля. В них могут работать современные комбайны. Такой метод добычи полезного ископаемого сейчас применяется довольно редко.

Шахта – это сложный комплекс подземных и надземных коммуникаций. Она состоит из вертикального главного ствола, по которому транспортируется уголь. От него отходят горизонтальные или наклонные стволы вглубь угольной породы. В шахте обязательно должно быть проведено электричество, оборудована вентиляция, система откачки воды. Через многочисленные проходы прокладывают рельсы для транспортировки сырья. Оно поднимается на поверхность и складируется.

В шахте работает много техники. Пласты сейчас обрабатываются комбайнами (непрерывной выработки и уборочными). Новые стволы прокладываются с помощью врубного комбайна со сверлом. Порода сначала поступает на конвейер, потом перевозится вагонетками. Для поддержки крыши разработаны специальные платформы – стационарные и на гидравлических перемещающихся опорах.

В шахтах получают уголь из пластов, которые залегают на глубине от 500 м до 1,5 км. Самая глубокая шахта в мире находится на Донбассе, ее глубина – 1546 м.

Существует несколько методов подземной добычи:

- Каменно-столбовой

В угольном пласте делают «комнаты», оставляя часть породы для подпора крыши. Это самый старый способ добычи, он позволяет извлечь лишь 60-70% породы. - Лавовый (длинными или короткими забоями)

Один из основных методов получения угля в шахтах. В пласте прокладываются длинные или короткие стволы. Специальный комбайн проходит вдоль стены, снимает пласты породы и перемещает их на транспортный конвейер. Крыша ствола поддерживается платформой, которая перемещается на гидравлических опорах. - Взрывной

В угольном пласте делают небольшие разрезы, помещают туда взрывчатку. После рыхления собирают и транспортируют породу. Методика довольно опасная, занимает лишь 5% от всей добычи угля закрытым способом. - Отводный

Метод добычи угля из столбов, которые поддерживали крышу. После этого слои покрывной породы обрушаются. Метод опасный, используется лишь в 1% случаев. - Гидравлический

При этом способе выемка, транспортировка и подъем угля проводится потоками воды (чаще всего из подземных водоносных горизонтов). Слой породы разрушается либо струями высокого давления, либо гидромеханическими машинами. Затем материал транспортируется по наклоненным желобам до центральной камеры гидроподъема. Оттуда масса перемещается на поверхность. - При помощи сжатого воздуха

Выемка угля осуществляется за счет воздушной энергии. Установка для добычи состоит из компрессора, воздухопровода, пневматического взрывного патрона и предохранителей. Воздух подается из компрессора по воздухопроводу под давлением 300-700 атмосфер. Он попадает во взрывной патрон, размещенный в шпуре (цилиндрическом отверстии в угольном пласте). Воздух расширяется, эффект напоминает взрыв, при этом нет искр, не выделяется ядовитых газов. Этот метод намного безопаснее, чем классический взрывной. - Виброимпульсный

В основе метода – разрушение угольного пласта низкочастотными мощными импульсами, производимыми генераторами. Он пока не получил широкого распространения и требует совершенствования.

Выбор метода зависит от глубины шахты и мощности пластов, наличия оборудования, экономических факторов.

Подробнее о них вы можете прочитать в статье Добыча угля закрытым способом.

Кроме того, рекомендуем вам ознакомиться с другими статьями по теме:

- Как образовался каменный уголь

- Добыча угля в России – запасы и статистика

- Добыча угля в мире

- Экологические проблемы добычи угля

Добыча угля – это важная часть ресурсной экономики многих стран. В этой отросли работают сотни тысяч людей – шахтеров, горных инженеров, технологов, экономистов. Способы получения продукции зависят от особенностей месторождений, залегания угольных пластов, рельефа местности. Добычу начинают только после тщательной разведки и просчета экономической выгоды. Если запасы исчерпываются, или выемка требует больших финансовых затрат, шахты закрываются.

- Добыча угля в мире

- Добыча угля в России

- Добыча угля открытым способом

- Добыча угля шахтным (закрытым) способом

- Как образовался каменный уголь

- Экологические проблемы добычи угля

Угольное топливо человек использует с древних времён. Его горючесть и теплоотдача, длительность сохранения тепла в очаге стали спасением людей в холодные периоды, которые циклично сменяли друг друга на нашей планете. Уголь активно используется и в нынешние времена, в топливно-энергетическом комплексе он состоит в первой тройке сырья наряду с нефтью и газом.

Как образовывались угольные залежи?

Образовались угольные залежи на местах огромных зелёных массивов. Это древняя органика, которая осталась после гибели древесных насаждений. Для того, чтобы погибшие растения стали углём необходимы определённые условия: древесные остатки не должны сгнить под воздействием бактерий. Это возможно только при попадании их под болотную воду, а затем под землю, куда не поступает кислород. Уголь считается полезным ископаемым, добываемым из пластов горных пород, залегающих на различной глубине.

Как находят и разрабатывают угольные месторождения?

Места, где есть уголь, на планете уже давно разведаны. Его запасы в разных странах огромные, их хватит для нужд отопления и промышленности почти на три века. Но по оценкам геологов, их может быть больше, поскольку не во всех частях света проводились глубинные геолого-поисковые работы на предмет наличия угольного топлива. Разработка угольных месторождений актуальна и приносит ощутимый доход государствам, которые занимаются добычей этого твёрдого чёрного золота. Процесс разработки залежей ведётся в зависимости от рельефа местности и глубины залегания угольных пластов.

Способы добычи угля

Открытый способ

Открытый способ — это угольные разрезы которые, как правило, имеют огромные размеры и внушительную глубину. Процесс представляет собой вскрытие верхних слоёв земной коры, под которыми находится угольная залежь. Снимается крыша с помощью драглайнов — экскаваторов большой мощности. На открывшемся срезе начинают работать роторные экскаваторы, которые извлекают полезные ископаемые с помощью ковшей. Затем идёт погрузка в вагоны или грузовики.

Подземная добыча

Подземная добыча — это устройство шахт, ведущих в огромные угольные бассейны. Они имеют множество разветвлений, бывают многоярусными. Эффективность таких выработок намного выше, чем на разрезах, уголь добывается более качественный, потому что в нём меньше примесей. Но такой метод является опасным, поскольку возможны выходы газа, подтопления, обвалы.

Гидравлический способ добычи угля

Гидравлический способ разработки угольных месторождений считается самым современным. Его стали применять сравнительно недавно в 30 годы прошлого века. Но он оптимально заменяет опасный труд шахтёров, поскольку уголь наверх из забоя подаётся с помощью водного потока под давлением. Для этого используется специальное оборудование — гидромониторы и насосы. Струя воды и откалывает уголь, и транспортирует его по системе труб или желобов в штреках. При этом используются грунтовые воды, что экономит средства, затрачиваемые на процесс добычи.

Самым экономичным способом считается открытая добыча, дорогостоящим — шахтный метод, среднезатратной разработкой и перспективной для будущего специалисты называют гидравлическую технологию.

Разновидности угля

Превращение древесных отложений в уголь проходит две стадии. Сначала образуется торф, а из него — уголь. Углефикация — это отвердение торфа на дне болот под воздействием высоких температур давления и длительного временного периода. Становясь полезным ископаемым угольные породы вбирают в себя газы, влагу, углерод. В зависимости от возраста (степени углефикации) и содержащихся компонентов уголь бывает разных видов.

Лигнит (бурый уголь)

Лигнит (бурый уголь) — первой степени углефикации — от бурого до чёрного цвета, волокнистый, хорошо горит в промышленных печах, но для отопления домов малопригоден; каменные угли (суббитуминозные и битуминозные) с маловолокнистой структурой, высокотеплотворные, применяются в энергетике и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Антрацит и графит

Антрацит — имеет черный смолистый цвет, самое высокое содержание углерода и высокую теплотворность, является лучшим сырьём для отопления; Графит это древесный пористый уголь.

Запасы угля в России

Россия обладает 5,5% мировых запасов угля. На нашей территории есть все его разновидности, самыми перспективными угольными бассейнами являются Кузбасс, Канско-Ачинский, Печорский, Донецкий (Ростовская область), Иркутско-Черемховский, Южно-Якутский. Начинают активно разрабатываться угольные месторождения Приморья, Забайкалья и Новосибирской области.

Современная

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Где есть ископаемый уголь и как его ищут

Разрез слоев, содержащих уголь, в Донецком бассейне: 1 — линия размыва; 2 — известняк морского происхождения; 3 — угольный пласт болотного происхождения; 4 — глина с остатками корешков растений; 5 — глина приморского происхождения; 6 — песчаник речного происхождения.

Угольные залежи встречаются у нас во многих местах: на берегах Ледовитого океана, в тундре, под Москвой, в Сибири, на Дальнем Востоке, на самом юге страны — у границы с Афганистаном и Ираном. Угольные месторождения имеются и разрабатываются на западе — за Карпатами, а также на восточной окраине страны — на берегах Тихого океана, на о-ве Сахалине. Много угля в Сибири, на Украине — словом, он встречается по всему Советскому Союзу.

Богатые месторождения каменного угля называются угленосными бассейнами. Хорошо известны Подмосковный бассейн, расположенный к югу от нашей столицы, Донецкий бассейн на Украине, Карагандинский бассейн в Казахстане, Кузнецкий бассейн в Западной Сибири, Тунгусский бассейн в Восточной Сибири и многие другие.

А сколько, вероятно, в разных местах страны еще не обнаруженных месторождений, закрытых сверху другими породами!

Поиски новых месторождений — очень интересная работа.

Самый простой и старый способ поисков, которым пользовались еще сотни лет назад,— это, как говорят геологи, поиски «по выходам». Где-нибудь в русле речки или на склоне горы находят обломки угля. Следовательно, выше по течению речки или по склону должен быть уголь. Его начинают искать. Найдя отдельные — даже небольшие — выходы угля, раскапывают почву и добираются до самого угольного пласта. Иногда же уголь обнаруживают сразу — при рытье колодца или какой-нибудь ямы.

Когда выход угольного пласта найден, начинаются разведочные работы: исследуют, как далеко он распространяется, есть ли по соседству другие пласты и какого качества. Для этого геологи внимательно изучают окрестности, составляют геологическую карту, на которую наносят все горные породы, имеющиеся в районе; затем копают канавы, роют специальные разведочные ямы — шурфы, иногда бурят очень глубокие скважины, чтобы вскрыть уголь и изучить условия его залегания.

Но поиски «по выходам» всегда зависят от случайных причин. Поэтому теперь чаще применяют более сложные и совершенные способы поисков.

Известно, что уголь проводит электрический ток лучше, чем другие породы. Определяя при помощи особых, очень сложных приборов электропроводность различных слоев на глубине, геологи узнают, есть ли среди них пласты угля.

Иногда поиски производят с помощью взрывов, наблюдая, как проходят через земную кору колебания, вызванные этими взрывами.

В поисках угля людям помогают бактерии, развивающиеся в местах скопления газа, выделяемого угольными пластами.

В почве находят места скоплений этих бактерий, и по ним определяют присутствие угля на глубине.

Все принятые способы поисков основаны на знании условий, в которых образуются угли.

Известно, например, что среди глубоководных морских осадков уголь найти нельзя. Нет его ни в ледниковых отложениях, ни в отложениях пустынь и т. д. Уголь встречается либо там, где морские прибрежные слои чередуются с континентальными, либо среди континентальных водных отложений — речных и озерных. Значит, чтобы обнаружить уголь, нужно искать такие породы, которые по условиям своего образования могли бы заключать угольные пласты.

Геологи умеют отличать древние речные отложения от озерных, а озерные — от морских. Породы морского происхождения геологи различают в зависимости от того, на какой глубине они образовались: мелководные и прибрежные породы отличаются от глубоководных и по своему облику и по содержащимся в них остаткам вымерших животных.

Карта главных месторождений угля на земном шаре.

Кроме того, геологи знают, что речные, озерные и морские мелководные породы могут быть самого разнообразного возраста: очень древние, образовавшиеся сотни миллионов лет назад, и относительно молодые, накопившиеся всего 1-2 млн. лет назад, или даже еще моложе.

Но не во всех этих отложениях одинаково часто встречаются пласты угля.

В очень древних породах, образовавшихся приблизительно 300 млн. лет назад и более, угля вообще не может быть, потому что в то время еще не существовало наземных растений и не было торфяников. Появившиеся на суше растения постепенно развивались и в определенные моменты геологической истории давали материал для образования торфа.

Общий вид каменноугольной шахты в Донбассе. Позади шахты видны горы отвалов — терриконы.

Может ли школьник помочь в поисках угля? Разумеется, может. Легче всего удается обнаружить пласты углей, расположенные близ поверхности.

Чтобы найти уголь, выходящий на поверхность, надо прежде всего собрать у местных жителей сведения, не находили ли они кусков угля на пашне, на склоне холмов, может быть даже где-нибудь в овраге или на берегу реки. Надо узнать, не встречался ли уголь в ямах, колодцах. Полученные сведения нужно лично проверить.

Во время экскурсий следует внимательно осматривать горные породы, выходящие на поверхность в обрывах, на берегах ручьев и рек: не попадутся ли среди них выходы угля? Сведения о находке угля надо сообщить прежде всего в краеведческий музей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Каменный уголь – это порода органического происхождения, залегающая пластами. Интенсивная добыча этого полезного ископаемого началась в XVIII веке и достигла своего пика в 70-х годах прошлого столетия. Сейчас интерес к углю как к топливному ресурсу возрастает , совершенствуются методы выработки. При добыче полезного ископаемого начинают обращать особое внимание на защиту и охрану окружающей среды.

В этой статье мы подробно расскажем, где добывают каменный уголь и при каких условиях. Вы узнаете, как называются угольные карьеры, в чем их отличия друг от друга. Также мы опишем разные методы добычи угля и их основные особенности.

Что такое уголь и как его применяют?

Уголь – это твердое и горючее полезное ископаемое, горная порода темно-серого или черного цвета с незначительным металлическим блеском. «Это вещество вспыхивает и горит подобно древесным углям» – так описывал породу Теофраст Эресский, ученик Аристотеля. Уголь активно использовали древние римляне для обогрева своих домов. А китайцы еще в I веке до нашей эры научились производить из него кокс.

Как сформировался уголь? В древние геологические эпохи большие площади земной поверхности были покрыты густыми лесами. Со временем климат менялся, и вся эта древесная масса оказалась погребенной под толщей земли. В условиях высокой температуры и давления мертвая растительность превратилась вначале в торф, а затем – в каменный уголь. Так под землей возникли мощные пласты, обогащенные углеродом. Наиболее активно уголь формировался в карбоновом, пермском и юрском периодах.

Уголь используют в качестве энергетического топлива. Именно на этом ресурсе работает большая часть всех тепловых электростанций. В XVIII-XIX веках активная добыча каменного угля стала одним из решающих факторов состоявшейся в Европе промышленной революции. В наши дни уголь широко применяется в черной металлургии, а также в производстве так называемого жидкого топлива (путем сжижения).

Исходя из количества углерода в составе породы, выделяют три основных типа угля:

- бурый уголь (65-75 % углерода);

- каменный уголь (75-95 %);

- антрацит (свыше 95 %).

Разновидности угля

Превращение древесных отложений в уголь проходит две стадии. Сначала образуется торф, а из него — уголь. Углефикация — это отвердение торфа на дне болот под воздействием высоких температур давления и длительного временного периода. Становясь полезным ископаемым угольные породы вбирают в себя газы, влагу, углерод. В зависимости от возраста (степени углефикации) и содержащихся компонентов уголь бывает разных видов.

Интересно: Что за камни на российском скипетре и державе?

Лигнит (бурый уголь)

Антрацит и графит

Добыча каменного угля

На сегодняшний день общий объем промышленных запасов угля на нашей планете достигает одного триллиона тонн. Таким образом, этого топливного ресурса человечеству хватит еще на долгие годы (в отличие от той же нефти или природного газа).

Добыча каменного угля производится двумя методами:

- открытым;

- закрытым.

Первый способ предусматривает извлечение породы из недр земли в карьерах (угольных разрезах), а второй – в закрытых шахтах. Глубина последних колеблется в широких пределах от нескольких сотен метров до полутора километров. Каждый из этих способов добычи угля имеет свои как достоинства, так и недостатки. Так, открытый способ гораздо дешевле и безопаснее подземного. С другой стороны, шахты наносят намного меньше вреда окружающей среде и природным ландшафтам, нежели карьеры.

Стоит отметить, что технологии угледобычи не стоят на одном месте. Если сто лет назад для выработки угольных пластов использовались примитивные тележки, кирки и лопаты, то сейчас для этих же целей применяют новейшие технические машины и оборудование (отбойные молотки, комбайны, шнеки и т. п.). Кроме того, разрабатывается и усовершенствуется совершенно новый способ добычи – гидравлический. Суть его такова: мощная струя воды дробит пласт угля и выносит его в специальную камеру. Оттуда порода доставляется прямо на фабрику для дальнейшего обогащения и обработки.

Шахтный способ

Этот метод применяется при добыче угля с больших глубин и имеет неоспоримое преимущество перед открытыми методами углевыработки: уголь на большой глубине более качественный и практически не содержит примесей.

Подземную добычу угля относят к одной из самых сложных специализаций ввиду ряда опасностей:

- Постоянная угроза прорыва подземных вод в шахтный ствол.

- Постоянная угроза прорыва сопутствующих газов в шахтный ствол. Кроме возможного удушья, особая опасность – взрывы и пожары.

- Несчастные случаи в связи с высокой температурой на больших глубинах (до 60 градусов), неосторожным обращением с оборудованием и т.д.

Данным способом из земных недр извлекают примерно 36 % мировых запасов угля, что составляет 2625,7 млн т.

География мировой угледобычи

Залежи угля расположены в мире более-менее равномерно. Месторождения этого ресурса присутствуют на всех континентах планеты. Тем не менее около 80 % всех залежей находится в Северной Америке и в постсоветских странах. При этом шестую часть общемировых запасов угля содержат в себе недра России.

Крупнейшие угольные бассейны планеты – Пенсильванский и Аппалачский (США), Хеньшуйский и Фушунский (Китай), Карагандинский (Казахстан), Донецкий (Украина), Верхнесилезский (Польша), Рурский (Германия).

По состоянию на 2014 год, первая пятерка лидирующих стран по добыче каменного угля в мире выглядит следующим образом (в скобках указан процент от общемировой угледобычи):

- Китай (46 %).

- США (11 %).

- Индия (7,6 %).

- Австралия (6,0 %).

- Индонезия (5,3 %).

Франц Фишер и Ханс Тропш

Процессом Фишера — Тропша называется набор химических реакций, в ходе которого смесь угарного газа и водорода превращается в жидкие углеводороды. Реакции протекают в присутствии определённых металлических катализаторов при температурах 150–300 °С и давлениях 1–10 атмосфер. В годы после Второй мировой войны синтезу Фишера — Тропша уделяли пристальное внимание во всём мире. Считалось, что запасы нефти подходят к концу, и надо искать другие источники топлива.

Следующий способ получения жидкого топлива — это деструктивная гидрогенизация угля. Под давлением 200–700 атмосфер в присутствии катализаторов на основе железа, вольфрама и молибдена происходит термическое разложение. В результате практически все органические вещества угля превращаются в газообразные и жидкие продукты. Далее следует гидрокрекинг — расщепление тяжёлых молекул на лёгкие и образование насыщенных углеводородов. Самое удобное сырьё для получения синтетического топлива и моторного масла — это бурый уголь: в нём больше всего органического вещества. На последнем этапе из топлива удаляют примеси воды, аммиака и сероводорода.

В последнее время для деструкции угля применяют гамма-лучи — это значительно ускоряет процесс и снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.

Люди используют ископаемый уголь многие столетия, и неудивительно, что ему посвящён целый научный раздел — углехимия, которая открывает новые горизонты применения этого ценного природного ресурса. Так, обнадёживают данные о высокой концентрации в угольных пластах ряда элементов: U, Au, Ag, W и др. Вкупе с технологиями глубокой переработки это позволит человечеству уменьшить неблагоприятное для природы сжигание угля в печах теплоэлектростанций.

Проблемы и перспективы угольной промышленности

Основная проблема угледобывающей промышленности, разумеется, носит экологический характер. Ископаемый уголь содержит в себе ртуть, кадмий и прочие тяжелые металлы. При извлечении породы из земли все это попадает в грунт, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды.

Помимо урона, наносимого окружающей природной среде, угольная промышленность еще и сопряжена с огромными рисками для жизни и здоровья людей. В первую очередь, это касается шахтеров. Чрезмерная запыленность воздуха в закрытых шахтах может привести к таким серьезным заболеваниям, как силикоз или пневмокониоз. Не следует забывать и о большом количестве трагедий, которые ежегодно уносят жизни сотен работников угольной индустрии по всему миру.

Но, несмотря на все проблемы и опасности, отказаться от этого топливного ресурса человечество вряд ли сможет в ближайшее время. Особенно на фоне стремительного сокращения запасов нефти и газа в мире. На сегодняшний день в угледобывающей промышленности преобладает тенденция роста добычи антрацита. В некоторых странах (в частности, в России, Турции, Румынии) растут объемы добычи бурого угля.

Как находят и разрабатывают угольные месторождения?

Места, где есть уголь, на планете уже давно разведаны. Его запасы в разных странах огромные, их хватит для нужд отопления и промышленности почти на три века. Но по оценкам геологов, их может быть больше, поскольку не во всех частях света проводились глубинные геолого-поисковые работы на предмет наличия угольного топлива. Разработка угольных месторождений актуальна и приносит ощутимый доход государствам, которые занимаются добычей этого твёрдого чёрного золота. Процесс разработки залежей ведётся в зависимости от рельефа местности и глубины залегания угольных пластов.

Интересно: Как и из чего делают чипсы? Описание, фото и видео

Добыча угля в России

Россию с этим полезным ископаемым впервые познакомил Петр Первый. Во время отдыха на берегу реки Кальмиус, царю показали кусок черной породы, который прекрасно горел. «Если не нам, то уж потомкам нашим будет полезен сей минерал» – справедливо резюмировал тогда государь. Становление российской угольной промышленности происходило в первой половине XIX века.

На сегодняшний день объемы добычи угля в России составляют свыше 300 миллионов тонн ежегодно. В целом в недрах страны содержится около 5 % общемировых запасов данного топливного ресурса. Крупнейшие угольные бассейны России – Канско-Ачинский, Печорский, Тунгусский и Кузбасс. Свыше 90 % всех месторождений страны расположены в Сибири.

Месторождения

Уголь распространенное полезное ископаемое, которое добывается повсеместно. Первое место по добыче угля занимает США, второе место Россия, третье место – Китай.

В России добыча производится в шахтах Кемеровской области. В Кузбасском месторождении содержится до 700 миллиардов тонн. История месторождения уходит в далекий 18 век, а во второй половине 20 века на Кузбассе стали добывать уголь.

Также, добыча угля ведется в Якутии, Казахстане, республике Хакассия, в Африке. Если судить по импорту угля во всем мире, то первое место занимает Австралия.

Способы добычи

Геологическая специфика залегания угленосных отложений во многом определяет выбор способа их добычи.

Геологические особенности, от которых зависит выбор метода добычи:

- Положение пласта или, как его еще называют, падение. Определяется углом наклона залегания пласта к плоскости горизонта. Чем круче падение, тем трудозатратнее его извлечение.

- Плотностей угленосных отложений, наличие пустот. От этого фактора зависит выбор горнодобывающего оборудования.

- Глубина залегания.

- Гидрология местности.

- Характеристики окружающей среды, которые определяют, будет ли отработанная порода кислотообразующей или нет.

Импорт-экспорт угля

Российская Федерация входит в тройку крупнейших экспортеров угля после Австралии (объем экспорта 390 млн. т.) и Индонезии (330 млн. т.) в 2015 году.

Доля России за 2015 год – 156 млн. т. черного ископаемого пошло на экспорт. Этот показатель для страны вырос на 40 млн. т. за пять лет. Кроме РФ, Австралии и Индонезии в шестерку стран-лидеров входят Соединенные Штаты Америки, Колумбия и ЮАР.

Структура мирового экспорта представлена на рис. 5.

Рис. 5: Структура мирового экспорта (страны-крупнейшие экспортеры).

Центральное диспетчерское управление ТЭК сообщает, что в 2016 году общий объем экспорта из страны вырос, в то время, как импорт сократился.

Данные по экспотру-импорту в 2021 году представлены в таблице 2.

Количество поставок/ввоза в натуральных показателях, млн. тонн

Рост/уменьшение в процентном соотношении по отношению к прошлому году

Импорт

20,46

-10,6%

Экспорт

+9%

Начальник информационно-аналитического отдела департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики страны В. Гришин прогнозирует увеличение в 2021 год экспорта на 6%, его объем может составить 175 млн. т., то есть вырасти на 10 млн. т.

Использование угля

Уголь — это прежде всего важнейший энергетический ресурс. В некоторых домах он все еще используется для отопления. Однако в настоящее время большая часть угля потребляется в промышленности или на электростанциях. Прежде чем стало возможным добывать природный газ в широких масштабах, его добывали из угля. Это происходит и сегодня в странах, где нет месторождений природного газа.

Продуктом высокотемпературной дегазации каменного угля является кокс — топливо, необходимое для выплавки железных руд. Для поддержания горения доменных печей требуется большое количество кокса. Этот продукт представляет собой пористую спеченную массу. Химическое производство кокса основано на процессе гидролиза, путем удаления летучих веществ из угля. Кроме того, возможна сухая перегонка угля. Но в любом случае производство кокса связано с разогревом исходного продукта без малейшего доступа воздуха. Для получения кокса уголь нагревают в плотно закрытых коксовых печах. Целью гидролиза является отделение углерода от всех летучих веществ.

Производство кокса невозможно без выделения летучих веществ. Они представляют собой смесь газов и паров. Эти компоненты вместе называют прямым коксовым газом. После обработки одной тонны угля, влажность которого составляет 6%, получается 270 кг прямого коксового газа. По объему это количество составляет 330 кубометров.

В прямом коксовом газе, полученном из одной тонны угля, содержится:

LO LoveOpium

Уголь — это вид ископаемого топлива, образовавшийся из частей древних растений под землей без доступа кислорода. Сегодня мы посетим одно из старейших предприятий Кузбасса, где горные работы по добыче угля на участке недр шахты ведутся с 1917 года.

38 фото

Фотографии и текст Вадима Махорова

Добро пожаловать на старейшее предприятие Кузбасса — ООО «Шахта № 12», находящееся в небольшом шахтерском городке под Новокузнецком — Киселевске.

Комбинат:

Для образования угля необходимо обильное накопление растительной массы. Он образуется в условиях, когда гниющий растительный материал накапливается быстрее, чем происходит его бактериальное разложение. Идеальная обстановка для этого создаётся в болотах, где стоячая вода, обеднённая кислородом, препятствует жизнедеятельности бактерий и тем самым предохраняет растительную массу от полного разрушения.

В древних торфяных болотах, начиная с девонского периода (примерно 416 млн лет назад), как раз накапливалось то самое органическое вещество, из которого без доступа кислорода формировались ископаемые угли. Большинство промышленных месторождений ископаемого угля относится к этому периоду, хотя существуют и более молодые месторождения.

Угольные разрезы:

Способы добычи угля зависят от глубины его залегания. Разработка ведется открытым способом в угольных разрезах, если глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров. Нередки и такие случаи, когда выгодно вести разработку угольного месторождения подземным способом. Для извлечения угля с больших глубин используются шахты. Самые глубокие шахты на территории России добывают уголь с уровня чуть более 1 200 метров.

Погрузка:

В России сосредоточено 5.5 % мировых запасов угля, что составляет более 200 млрд тонн. Такая разница с процентом доказанных запасов угля (19 %) обусловлена тем, что большая часть не пригодна к разработке, так как находится в Сибири в области вечной мерзлоты. 70 % приходится на запасы бурого угля.

Применение каменного угля многообразно. Он используется как бытовое, энергетическое топливо, сырье для металлургической и химической промышленности, а также для извлечения из него редких и рассеянных элементов.

Что касается Кузнецкого угольного бассейна, то Кузбасс является одним из самых крупных угольных месторождений мира. В настоящее время наименование «Кузбасс» является вторым названием Кемеровской области.

Карьерный самосвал KOMATSU грузоподъемностью 90 тонн. Но как говорят водители, бывает, грузят и больше 90

Добыча угля – это сложный технологический процесс, который требует очень много ресурсов и техники. Он используется в промышленности, для сельско-хозяйственных нужд, производства электроэнергии. В мире он имеет очень большую ценность, ископаемое называют черным золотом, твердой нефтью. Как выглядит добыча и переработка угля, и как развивалась эта промышленность в странах, от античности до наших дней?

Содержание

- 1 История добычи черного золота в мире

- 2 Как происходит добыча угля на современных шахтах

- 3 Основные способы добычи угля

- 3.1 Создавайте будущее вместе с нами

- 3.2 Карьерный способ

- 3.3 Шахтный способ

- 3.4 Гидравлический способ

- 3.5 Копанка или добыча угля в домашних условиях

- 4 Самые эффективные способы

История добычи черного золота в мире

Угольная промышленность начала развиваться еще в античности. Первыми странами, которые начали использовать его в виде топлива, являются Греция и Китай. Чаще всего он применялся для отопления помещений, а в дальнейшем и для выплавки металлов. 3000 лет назад в Китае поняли, что его сгорание намного эффективнее, чем получение тепла от дерева и другого сырья. В 315 году первым, кто изучал его свойства был ученый Теофраст, который дал ему говорящее название – антракс, что в переводе с грецкого означало «горящий камень».

Было множество теорий о происхождении этого топливного ископаемого. Некоторые считали, что он образовался в результате воздействия высокой температуры при извержении вулкана. Первые залежи нашли именно в их окрестностях – вблизи тектонических разломов, где месторождения были ближе всего к земле. Учитывая его горючие свойства, некоторые ученые высказывали предположение, что это затвердевшая нефть.

В дальнейшем ученые определили, что уголь имеет растительное происхождение, даже удалось установить, какие именно породы деревьев превалируют в том или ином пласте ископаемого.

Некоторые ученые склонны считать, что топливное ископаемое образовалось в результате потопа (прототипа библейскому), из-за которого множество растений были погребенные под слоями осадочных пород.

Нашли уголь случайно, во время выветривания и обрушения горных пород на поверхности оказывались куски странного материала, который имел черный окрас, и переливался на солнце. Добывался он вручную, с применением примитивной техники. Также куски собирали дети на побережьях, особенно после приливов и штормов. Шахтным способом его начали получать только в 1113 году, но и то производство было далеко от современности. Угольная деятельность считалась одной из самых опасных, работали на рудниках низшие слои населения, получая сущие гроши.

Самое обширное применение угля было в доменных печах: на кузницах, при обработке металла, на фабриках по производству кирпича. Ценился он из-за теплоемкости при горении, с его помощью можно было поддерживать высокую температуру долгое время.

С возникновением паровых двигателей, это топливо стало частью двигательных систем на пароходах, в автомобилях и другой технике, работающей по этому принципу. Сейчас же в добыче задействованы не только люди, но и огромное количество техники, а количество сырья, которое получают ежегодно составляет миллиарды тонн.

Первые данные о поисках месторождений угля для промышленного использования датируются 1491 годом, когда Великим князем Московским Иваном III были организованы экспедиции в горные массивы. Им был выбран Печорский край – один из крупнейших рудников по добыче угля в России сегодня.

Самые масштабные разработки угольных шахт были при Петре 1, он был инициатором создания шахт на Урале, Донбассе, в Кузнецке, на Дальнем Востоке и в окрестностях Москвы. Он не жалел денег на финансирование горнодобывающей промышленность, стремился внедрить новые технологии, которые облегчали людям работу и увеличивали выработку.

Во времена СССР добыче топливного ископаемого отводилась особая роль. Рабочих очень сильно ценили, даже был введен всесоюзный праздник – День Шахтера, чтобы отдать дань их нелегкому и опасному труду. Уголь получил название «хлеб промышленности», его уже использовали для получения энергии на теплоэнергостанциях.

Сейчас угледобывающая промышленность достигла больших высот, но многие страны, наряду с введением всевозможных инновационных разработок, стараются вывести этот ресурс из использования. Все дело в экологической опасности, которая возникает из-за его применения. При сжигании топлива образуется огромное количество углекислого газа, одного из виновников парникового эффекта.

Оказывается, название бурый и черный уголь получил не из-за цвета сырья. Раньше, для определения «жирности» породы, ею проводили по белой поверхности. Получалась черная или бурая полоса, что и дало ископаемому соответственное название.

Как происходит добыча угля на современных шахтах

Несмотря на то, что производство никогда не стояло на месте, постоянно модернизируясь, некоторые страны все еще добывают его с помощью ручной силы. Можно выделить Индию, где жители городков возле месторождений занимаются собиранием угля. В этом процессе задействованы даже маленькие дети, стремящиеся помочь родителям зарабатывать деньги. Поселок Джариа даже был назван адом на земле, ведь там воздух заполнен угольной пылью и ядовитыми газами, сырье часто самопроизвольно воспламеняется.

Основные способы добычи угля

В более развитых странах эта проблема не столь выражена. Разработка месторождений ведется с помощью специализированной техники, в некоторых процессах человек даже не принимает участия.

Сейчас широкое применение получили 3 вида добычи угля:

- Карьерный или разрезной;

- Шахтный;

- Гидравлический.

Их использование зависит от глубины залегания пласта полезного ископаемого, твердости породы и доступности.

Сравнительная таблица способов добычи угля.

Создавайте будущее вместе с нами

Присоединяйтесь к нашей команде: мы создаем финтех-сервисы для 28 млн клиентов и опережаем рынок на 5 лет. Работаем на результат и делаем больше, чем от нас ждут.

| Карьерный | Шахтный | Гидравлический | |

| Плюсы | Низкая себестоимость Безопасность Быстрая разработка месторождений |

Сравнительно экологичный Высокое качество угля Большие выработки |

Экологичный Не требует привлечения огромного количества человеческих ресурсов Сравнительно дешевый Не наносит вред фундаменту планеты |

| Недостатки | Качество добытого угля Неэкологичный |

Не безопасный способ Трудоемкость Себестоимость очень высокая |

Использование огромного количества воды Низкая продуктивность |

Карьерный способ

Открытая добыча угля ведется там, где он залегает под землей на глубине не более 500 метров. Для разработки подобных месторождений применяются краны, которые снимают пласт пустой породы. Называются они драглайны. Состоят краны из кабины, стрелы и ковша. Они закреплены на рельсах, для передвижения по карьеру или стоят на гусеницах.

Также для разрыхления породы используется взрывчатка, но из-за опасности сейчас от нее отказываются на большинстве производств. После опустошения месторождения пустая земля засыпается обратно, территория выравнивается и обогащается удобрениями. Сверху садятся деревья, чтобы восстановить или улучшить экосистему этой местности. Открытая добыча каменного угля все же приносит вред природе – нарушается экологическая ситуация, высыхают подземные воды.

Бурый уголь залегает сравнительно не глубоко, на глубине 300-400 метров, поэтому для его добычи тоже используется открытый метод. Места разработки месторождений принято называть разрезами, ведь они длинные и узкие, особенно это заметно из космоса. Пожалуй, это единственное их отличие от карьеров, ведь технология получения сырья такая же.

Далее в работу вступают машины поменьше, которые взрыхляют породу и грузят ее в вагоны, которые отправляются на производство. Уголь ссыпается на конвейерную установку, и отправляется на производство, обогатительные станции или ТЭЦ.

Шахтный способ

Подземная добыча угля – это более старый и технологический способ получения сырья. Большое количество ископаемого залегает на глубине более 500 метров, а снятие верхней породы будет нерентабельным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Сооружение шахты производится таким образом – делается ствол, главная шахта, по которой в дальнейшем будет спускаться все оборудование и рабочие.

Когда она достигает максимально возможной глубины, в пласте делаются горизонтальные разрезы, прокладываются рельсы и запускается главное оборудование. Все стены укрепляются столбами или кольцами, чтобы предотвратить обрушение от вибрации.

Самая глубокая угольная шахта находится в Донецком каменноугольном бассейне на Украине. Сейчас она достигает 2043 метра.

Для безопасности рабочих очень важно обеспечивать постоянную вентиляцию шахты, чтобы снижать концентрацию метана и подогревать воздух, если климатические условия этого требуют.

Добыча угля в шахтах ведется с помощью техники, которая дробит пласты и отправляет их на поверхность. Мастодонт в этой сфере – проходческий комбайн. Он отбивает сырье от пласта и отправляет его на поверхность по конвейерной ленте. В местах залегания твердой породы используют несколько другое оборудование.

Врубовый комбайн оснащен аналогом сверла с огромными зубьями, которые дробят породу, продвигаясь все глубже по шахте. Дополнительно устанавливается и очистной комбайн, который снимает излишки стружки и дробит большие куски породы, чтобы они могли двигаться по конвейеру на верх.

Еще одна важная часть, которую нельзя не отметить в закрытом способе добычи угля – выкачка воды. В местах залегания могут проходить даже подземные реки, они очень сильно утруждают производство и опасны для рабочих. При нарушении норм, выходе из строя оборудования, которое откачивает воду, она может прорваться в ствол шахты, затопив ответвления. Это приведет к поломке техники и смерти рабочих или их заточения под землей.

Гидравлический способ

Гидравлический способ самый новый, сейчас он подвергается модернизации, чтобы минимизировать затраты воды на производство угля. Изобрели первое устройство еще в СССР в 30-х годах. Называется эта установка механогидравлический комбайн. Он используется для разрыхления породы, откалывания ее от основного слоя.

Вытекающая вода проходит по желобам, по которым транспортируется к низконапорному насосу. Там же происходит и обезвоживание добытого угля, подача его на конвейер и перемещение наружу. Вода очищается, чтобы не повредить гидравлическую технику оставшимися частицами. Этот способ. Несмотря на огромное количество преимуществ, гидравлический метод менее продуктивный.

Копанка или добыча угля в домашних условиях

Несмотря на то, что добыча угля ведется в промышленных масштабах, это сложный и трудоемкий процесс. Жители местности, где есть месторождения, самостоятельно их разрабатывают, используя его в собственных целях. Строится она очень просто, но, для реализации этого способа уголь должен залегать не глубоко.

Во многих странах этот метод используется только нелегально, для продажи угля на черном рынке. Там может быть задействовано тоже большое количество рабочих, но об использовании продвинутой промышленной техники и речи быть не может. Это самый опасный и тяжелый труд, к тому же, нормы никак не регулируются, ведь собственник копанки заботится только о собственной прибыли.

Самые эффективные способы

Сказать, какой вид получения ископаемого использовать выгоднее, невозможно, ведь на все это влияет много факторов. Можно вырыть карьер и на 1 км в земле, но это требует огромного количества техники, времени, а также может очень сильно испортить экосистему. Но делать шахту на месторождении угля, которое лежит на 300-400 метров, будет слишком дорого, да и такие места не всегда производят качественный уголь.

Гидравлическим способом сейчас добывается всего 8% сырья в мире, пока он больше экспериментальный.

Места и способы добычи угля не подбираются случайно. Изначально оценивается размер месторождения, качество сырья, особенности рельефа. Только после этого на территорию привозят технику и делают пробные заборы, чтобы убедиться в рентабельности производства.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)