Приятно дождливой осенью вернуться в теплую и уютную

квартиру. Однако некоторые городские жители, несмотря на наличие центрального

отопления, лишены этой радости. Виной тому – плохо утепленные и промерзающие

стены многоквартирных домов. Как исправить ошибки строителей и вернуть драгоценное

тепло в дом, рассказывает Константин Козетов, руководитель службы технической

поддержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Слабое звено

По статистике, больше всего страдают от несанкционированных

теплопотерь угловые квартиры. Их слабое место – внешние углы, где стыкуются три

плоскости: перекрытие и две наружные стены. В точке соединения конструкций,

состоящих из различных материалов, возникает технологический зазор, который

необходимо дополнительно утеплять. Делать это сложнее, чем на прямом участке

стены, поэтому чаще всего ошибки при монтаже строители допускают именно здесь. Со

всеми вытекающими отсюда последствиями. Часто аналогичные проблемы возникают в

зоне примыкания лоджии к внутренней стене помещения.

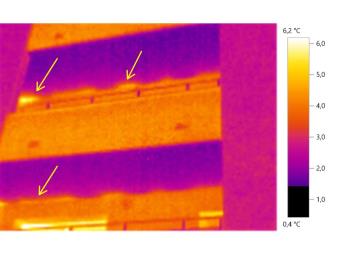

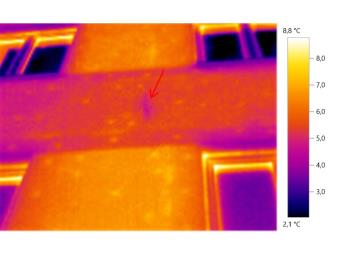

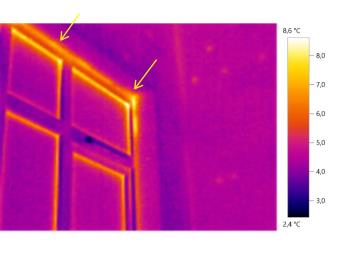

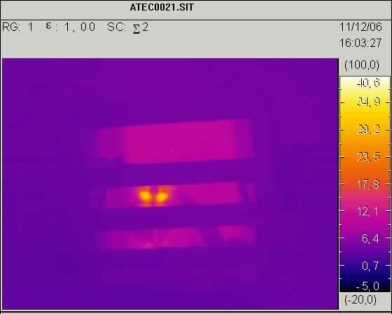

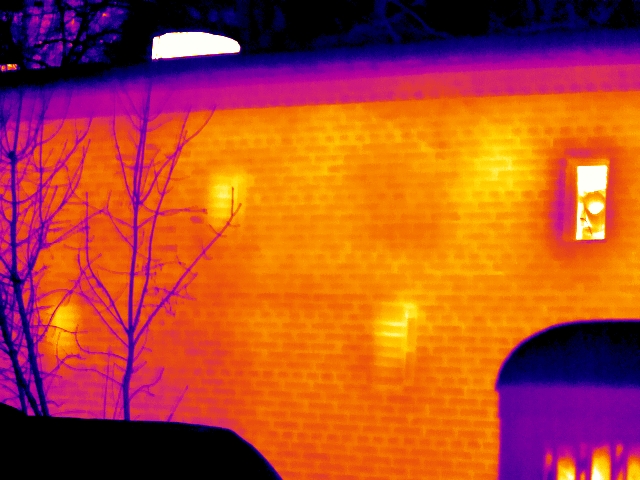

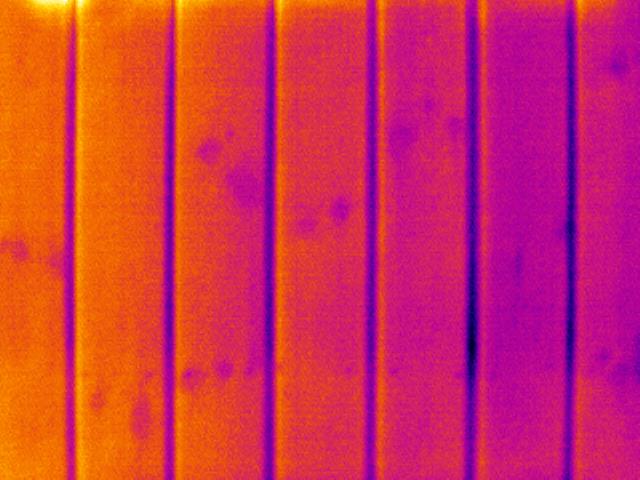

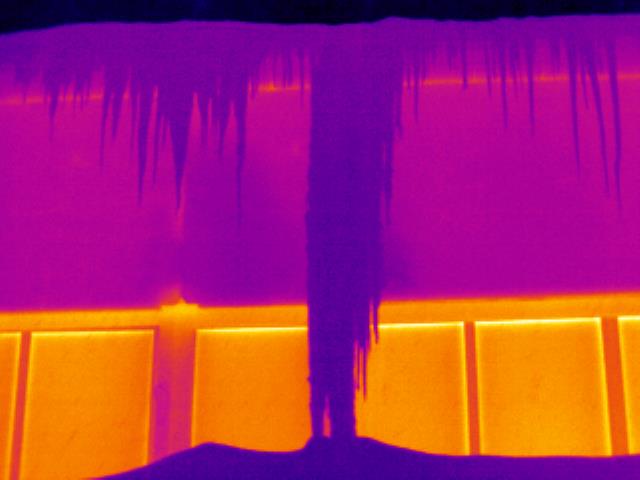

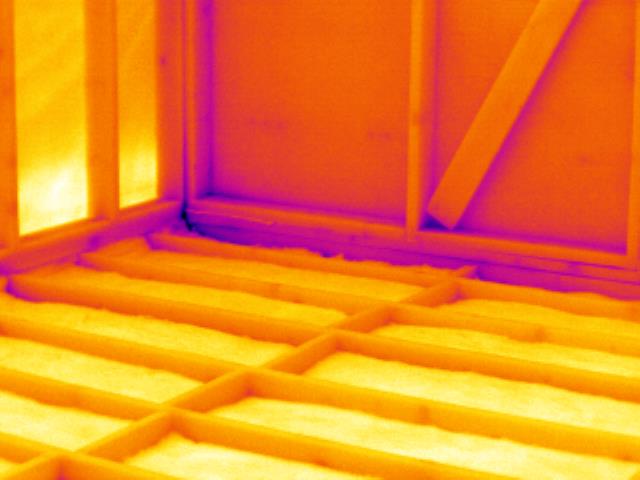

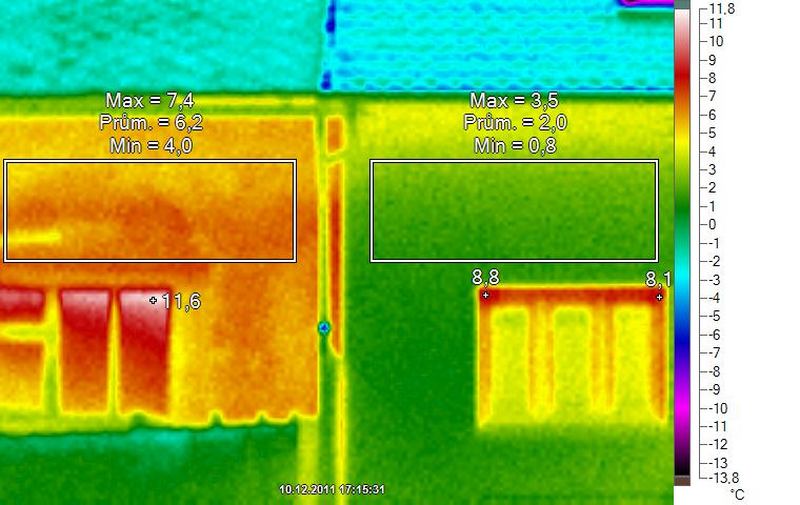

Пример №1. Теплопотери на стыке плиты перекрытия и стены.

Стрелками показаны теплопотери на улицу из помещения.

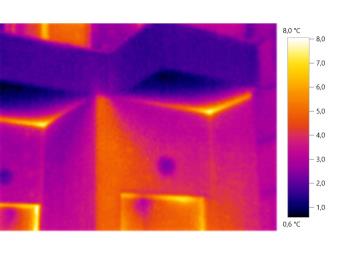

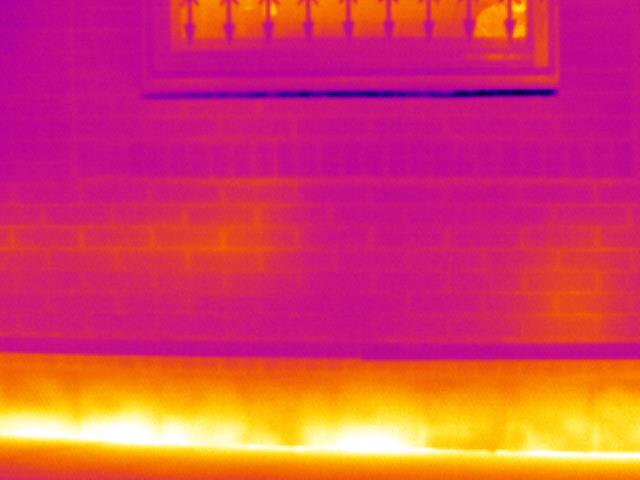

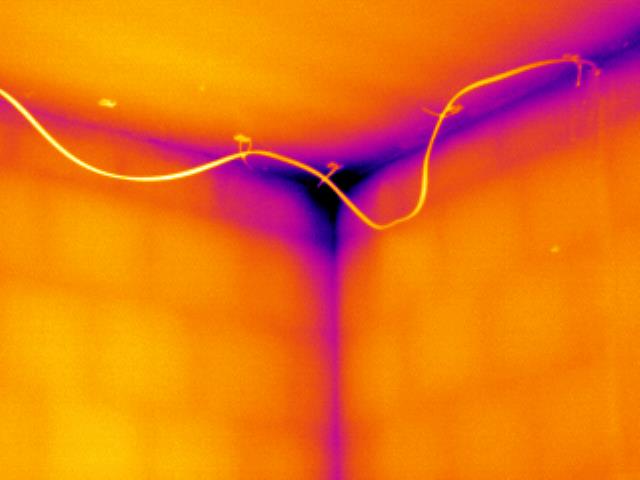

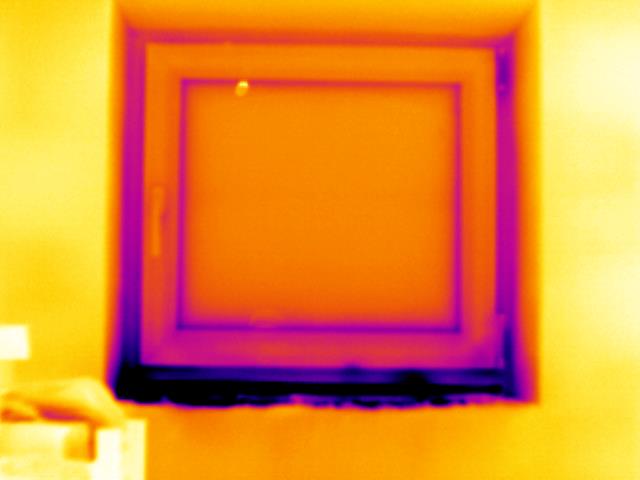

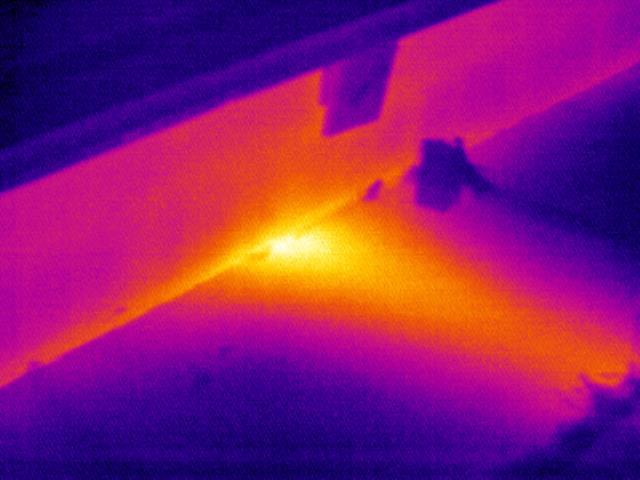

Пример №2. Элемент отопления за стеной, например батарея

или стояк отопления. Прогревает стену до наружной поверхности.

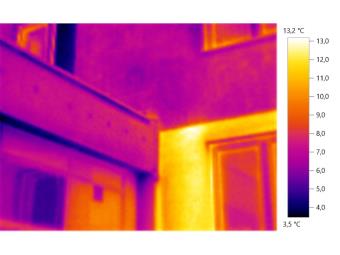

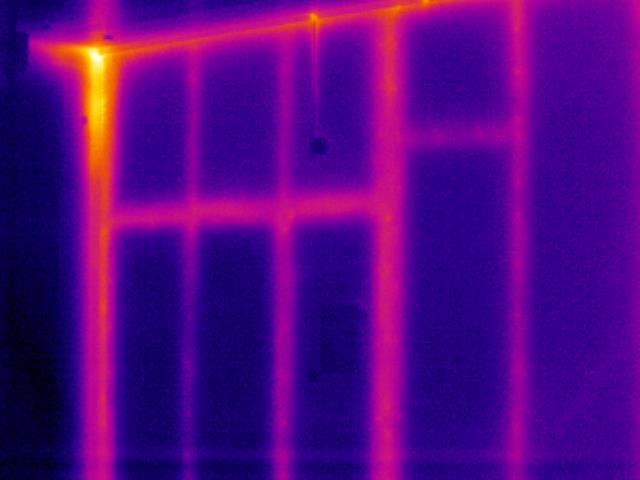

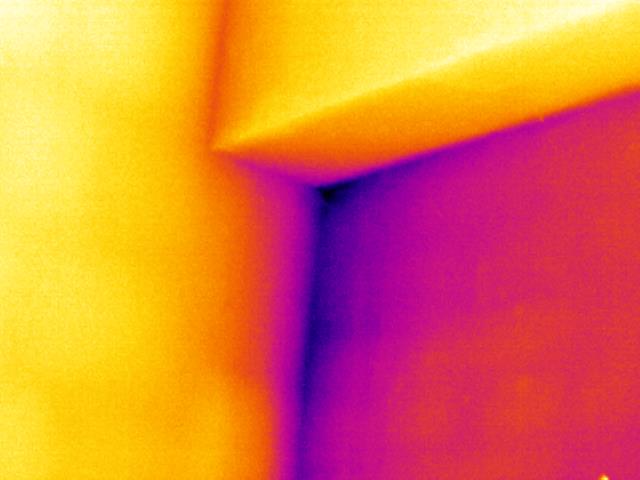

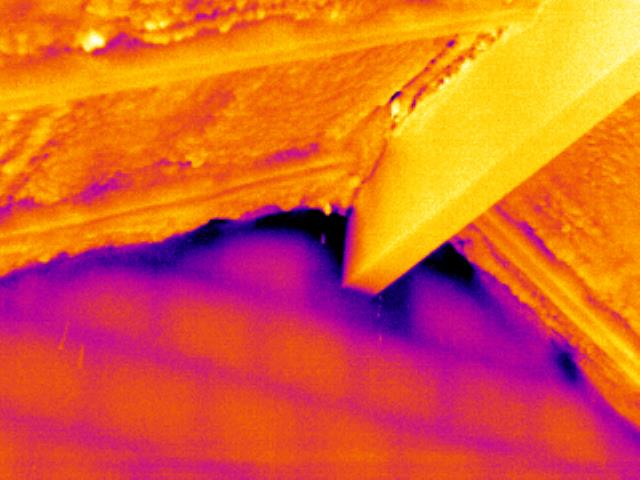

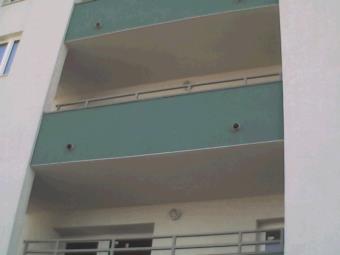

Пример №3. Как внешний дефект на фасаде влияет на риск

промерзания. Такой дефект не обнаружится при приемке квартиры. Небольшая

трещина в слое является большим «мостиком холода».

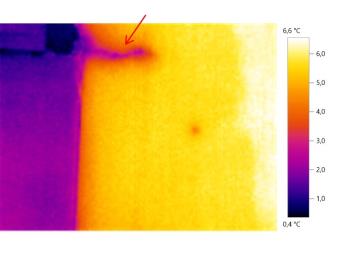

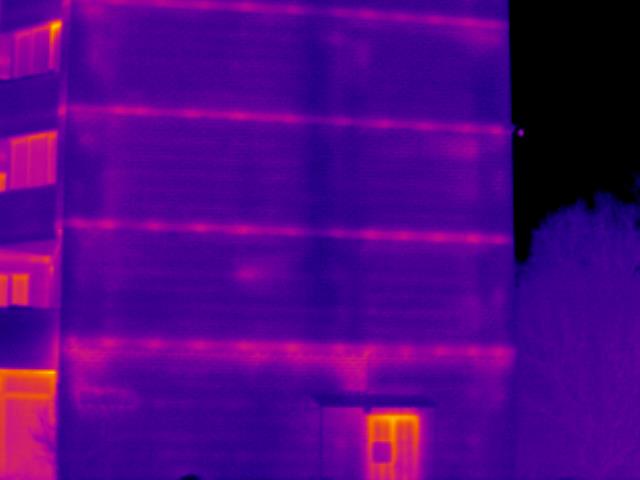

Пример №4. Вид на фасаде подобного дефекта.

Еще одно распространенное место утечки тепла – примыкания к

оконным проемам. Здесь промерзания также появляются из-за недостаточного или

неправильного утепления. Например, нередко зазор между стеклопакетом и стеной

вместо теплоизоляции заполняется цементным или гипсовым составом, которые

прекрасно проводят холод, так как не являются теплоизоляционными материалами.

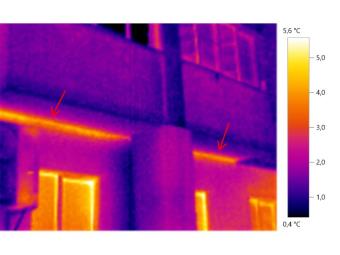

Пример №5.

Промерзание плиты под жилой квартирой.

На заметку

В правильно

возведенной внешней ограждающей конструкции тепловая энергия из помещения не

проникает во внешний контур. Она останавливается внутри стены, и переход от

положительной к отрицательной температуре происходит там. Промерзание

возникает, когда точка перехода смещается на внутреннюю поверхность.

Превентивные меры

Лучший способ исправления строительных ошибок – заставить

строителей делать это самостоятельно. Правда, возможно это только в том случае,

если вы въезжаете в новый дом и принимаете квартиру у застройщика.

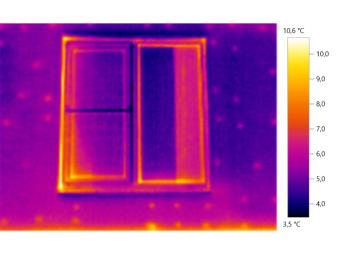

Если дело происходит в холодное время года и в квартиру уже

подается отопление, нужно вооружиться тепловизором и провести съемку стен

внутри квартиры. В тех местах, где тепло уходит, они будут синего цвета.

Любое жилое здание в России должно отвечать требованиям по

энергоэффективности, и в случае отклонения от них застройщику придется

устранять дефект. Поэтому важно, чтобы тепловизионную съемку проводил орган по

строительному надзору, имеющий право выдавать официальное заключение, с которым

в дальнейшем можно оспаривать действия застройщика.

Найти и обезвредить

В остальных случаях бороться за сохранение тепла придется

самостоятельно. Для начала нужно определить место промерзания. Самый яркий

признак этого – увлажнение. Если стена холодная, влага, находящаяся в воздухе,

при соприкосновении с ее поверхностью конденсируется. Бумажные обои в таком

случае намокнут, а на флизелиновых, которые плохо впитывают и пропускают воду,

можно разглядеть капельки. Если заметить это не сразу, а через пару сезонов,

место намокания потемнеет. Это значит, здесь уже поселился грибок или другие

неприятные микроорганизмы. Такая же картина будет наблюдаться при длительном

промерзании оштукатуренных оконных откосов.

Другой способ найти место теплопотерь – померить температуру

стен в квартире с помощью бесконтактного термометра. Такие сегодня широко распространены

из-за пандемии. И если температура стены окажется градусов на 10 ниже

температуры в комнате, промерзает именно она. Для верности можно сравнить

показатели внешних стен и межкомнатных перегородок. В идеале разницы между ними

быть не должно.

Испытанное средство

Единственный способ борьбы с промерзанием наружной стены или

угла в многоквартирном доме – доутепление конструкции изнутри. Для этого вдоль

нее выставляют деревянную или металлическую обрешетку. Пространство между

рейками заполняют теплоизоляцией. Поскольку речь идет о жилом помещении, лучше

остановиться на пожаробезопасном и экологичном материале. Например, подойдут

плиты из каменной ваты GreenGuard Универсал. При ширине утеплителя 600 мм шаг

между рейками обрешетки должен составлять 580-590 мм, для того чтобы материал

легко и надежно устанавливался враспор.

Для определения толщины утеплителя нужно сделать

теплотехнический расчет. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькулятором

на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ. Это поможет понять, сколько каменной ваты придется

добавить к уже имеющейся в конструкции теплоизоляции. Но так как точно узнать,

сколько утеплителя поставили строители и соблюдали ли они технологию,

практически невозможно, толщину можно выбрать исходя из рекомендаций для каркасных

домов в вашем регионе. Так, для Москвы это будет около 200 мм.

Сверху теплоизоляцию накрывают пароизоляционной пленкой. Она

будет препятствовать попаданию влаги, находящейся в воздухе, в каменную вату.

Затем конструкцию закрывают листами гипсокартона, шпаклюют и клеят обои.

Для устранения мостиков холода в оконном проеме необходимо

расчистить откос до несущего основания. Затем все пространство между стеной и

оконным блоком на всю ширину откоса заполняют теплоизоляцией. Для этого

подойдет, например, негорючая каменная вата серии ТЕХНОФАС. Этот материал надежно и надолго защитит от потери

тепла. Кроме того, плиты удобны в транспортировке и монтаже, позволяют

наносить штукатурные слои непосредственно по поверхности материала, что важно

для тех, кто самостоятельно занимается утеплением.

Каменную вату приклеивают на цементный клей, сверху наносят

цементную смесь с сеткой, которая предотвратит ее растрескивание, и

оштукатуривают. Также для закрытия теплоизоляции можно применять любой листовой

материал. В этом случае следует использовать марку с меньшей плотностью,

например GreenGuard Универсал.

Устранить теплопотери и провести дополнительное

утепление значительно легче на этапе строительства или первого ремонта. Однако

и квартиру в старом доме можно сделать теплой и уютной. Главное – не дожидаться

зимних холодов и действовать на опережение. Осень – самое время заняться этим!

Как все мы знаем, в России бывает холодно. Не везде, но на большей части территории холодных дней в году больше, чем теплых. А в некоторых регионах и летом бывает отрицательная температура. Но одно дело это улица, а другое дело это свой дом или дача, где всем хочется быть в тепле. Это решают с помощью отопления, от старых печек до современных отопительных приборов. Но вопрос зачастую еще и в том, сколько денег приходится тратить на отопление. И особенно это актуально в том случае, если работает оно от электричества. Тут в холодные зимы счета могут достигать устрашающих значений.

Но на практике почти всегда можно сэкономить на отоплении просто за счет устранения теплопотерь. Чем дольше и эффективнее дом сохраняет тепло, тем меньше будут расходы на отопление. Да, не стоит думать, что это актуально только для старых развалюх, на самом деле, даже новые дома, построенные по современным технологиям могут терять тепло из-за ошибок при строительстве. И это не такая уж и редкая картина. Но про все это мы и подробно поговорим в нашей статье, где разберем все от «а» до «я».

Какие бывают теплопотери

Теплопотери можно разделить на две группы: естественные и утечки. К естественным можно отнести потери тепла через крышу, стены, пол, окна, двери, которые вы периодически открываете. Их нельзя устранить, они будут всегда. Другое дело, что естественные потери могут быть как большими, так и маленькими, все зависит от множества факторов: теплоизоляции, материала, из которого построен дом, его состояние. Про то, как сделать теплый дом, можно написать не одну статью, но этот вопрос мы в нашей статье рассматривать не будем.

А вот утечки тепла это уже совсем другое. Чаще всего это какие-то дефекты, которые не слишком очевидны, не видны, их сложно найти, но через них уходит много тепла. С ними, в отличие от естественных теплопотерь, бороться уже можно и их устранение зачастую способно существенно снизить расходы на отопление. А все дело в том ,что снижение естественных теплопотерь происходит на этапе строительства, проще говоря, если стены из материала, который не очень хорошо держит тепло, то исправить это будет сложно и дорого. Но если есть щель, то ее можно заделать, что куда быстрее и проще.

Сразу скажем, что многое зависит от состояния дома. Например, если у вас дачный домик, который строился еще во времена СССР и находится уже не в лучшем состоянии, то тут много что сделать не получится. Проще говоря, в данном случае, если вы захотите сделать его действительно теплым, как новые современные дома, расходы будут такие, что проще построить новую дачу. Конечно, это мы несколько утрируем, но от истины мы не так далеко. То есть, стоит понимать, когда действительно можно сделать дом теплее, а когда не стоит и пытаться. Ведь конечный смысл этого в том, чтобы снизить затраты на отопление путем сохранения тепла. Но если придется потратить к примеру 200 тысяч рублей, а экономия на отоплении в год составит всего десять тысяч, то очевидно, что особого смысла тратить эти деньги нет.

Как искать утечки тепла

Ниже мы еще поговорим о наиболее распространенных местах и причинах утечки тепла, а сейчас подробно рассмотрим способы поиска этих утечек. На самом деле, их не так уж и много, а различаются они по стоимости и эффективности. Кстати, об эффективности. Не думайте искать утечки летом, это не имеет особого смысла. Разве что в холодные дни. Должна быть существенная разница между температурой в доме и на улице, минимум градусов двадцать. Если разница будет незначительной, то места, где происходят утечки тепла, найти будет трудно или вовсе невозможно и не важно, какой способ вы используете.

Самым эффективным способом, который позволит найти абсолютно все места утечек является тепловизор. Тут можно вызвать специалиста, а можно купить его самому, есть недорогие модели, которые для определения мест теплопотерь подойдут очень хорошо. Его плюс в том, что он покажет даже такие места, которые другими способами найти очень сложно. Например, мостики холода и другие места, которые не столь очевидны. Это главные плюсы, минусы в том, что это в любом случае стоит денег. Либо кого-то вызывать, либо покупать этот прибор, ну или взять у друга/соседа, если у них есть.

Без тепловизора это тоже можно сделать, но не факт, что получится найти все. Делают это очень просто: смачивают руку водой (чтобы лучше чувствовать) и водят ей на расстоянии 10-15 сантиметров от поверхностей. Там, где будут утечки, вы почувствуете холод. Но заметим, что для этого разница между температурой в доме и температурой на улице должна быть не менее чем 20 градусов, а лучше еще выше. Например, +20 в доме и – 10 на улице. Чем больше разница, тем проще будет найти «слабые» места.

Стоит заметить, что в большинстве случаев основные места утечек очевидны. Это окна и двери. Существенные потери происходят через стены и пол, но это стоит отнести к естественным потерям (если не говорить про наличие явных дефектов). То есть, если у вас нет тепловизора, которым можно достаточно быстро проверить вообще все, начинайте именно с окон и дверей.

В принципе, это два основных способа. Про другие очевидные мы говорить даже не будем, это например те случаи, когда и так видно, где находятся слабые места, вроде появления изморози, ощутимые сквозняки и т.д. Ну и опять же, мы не говорим про очень старые дома, состояние которых таково, что там этих мест теплопотерь может быть очень много и для их поиска не нужно ничего, ведь все и так видно. А вот в новых домах или в тех, которые строили 4-5 лет назад, искать такие места может быть сложнее.

Места и причины утечек

Теперь стоит поговорить о самых распространенных местах и причинах утечек тепла. Их можно делить на разные группы, например, на те, которые появились из-за нарушений при строительстве или на те, которые появились после. Или по стоимости их устранения, где может быть серьезная утечка тепла, которую устранить дешево, а может быть совсем незначительная, устранить которую будет сложно и дорого. Также заметим, что каждый дом индивидуален, но есть общие места и причины, которые встречаются чаще всего. Именно про них мы и расскажем.

Проблемы с отопительными приборами

Это не утечка тепла, но начать стоит именно с этого. Отопительных приборов может быть попросту недостаточно и их мощности не хватает для того, чтобы нормально обогреть все помещения в доме. Они могут быть частично неисправны, например, часть секций могут не работать или у них могут быть другие проблемы. Это зависит от типа отопительных приборов, поэтому при малейших подозрениях стоит поискать информацию именно про ваш тип радиатора.

Также он может быть неправильно установлен, как говорят в народе «отапливает улицу». Например, если он стоит слишком близко к стене, которую нагревает, а уже это тепло просто уходит наружу. Начать с проверки отопительных приборов стоит еще и потому, что это проще и обычно дешевле. Да и встречаются такие проблемы достаточно часто.

Щели в окнах и дверях

Это достаточно распространенная причина теплопотерь в доме. Тут не стоит представлять огромные щели, которые сразу видно, нет, они могут быть небольшими и невидимыми, но тепло через них будет уходить все равно. Появляются они из-за ошибок при монтаже окон или дверей, из-за того, что древесина рассохлась (встречается в старых домах, где деревянные рамы), изношенных уплотнительных резинок и т.д. Поиск мест утечек стоит начинать именно с проверки окон и дверей.

Устранение проблемы может быть как сложным, так и простым, здесь каждый случай требует своего подхода. В особо запущенных случаях придется менять окна целиком. Опять же, если у вас старая дача, где у окон рассохшиеся деревянные рамы, которым 25 лет, то возиться с ними нет вообще никакого смысла. Придется ставить новые окна.

Плохая теплоизоляция

Теплоизоляция стен это тема для отдельной статьи, там есть масса нюансов и правил, которые нужно соблюдать при ее монтаже. Поэтому и причин, почему она плоха, может быть много, все их не перечислить. Но в результате будет так, что появятся участки стены, которые будут холоднее соседних и через них будет уходить тепло. Проще всего это определить с помощью тепловизора, на нем эти участки будут сразу видны. Если тепловизора нет, то можно и руками, холодные участки все равно будут ощущаться на ощупь, но, конечно, этот способ куда менее точный.

И здесь способов устранения довольно много, но в некоторых случаях они могут быть очень трудоемкими и сложными. Например, тогда, когда теплоизоляционный материал был плохо закреплен и «съехал» вниз. В этом случае придется лезть внутрь стены. Кстати, проверьте еще и крышу, например, часто встречается ситуация, когда стык между минватой и балкой плохо уплотнен, в результате чего тепло уходит. На крышу точно стоит обратить повышенное внимание, потому что через нее в любом случае уходит довольно много тепла, так как теплый воздух поднимается вверх. И если с теплоизоляцией крыши что-то не так, то потери будут серьезными и быстрыми.

Мостики холода

Выше мы уже упоминали их и говорили, что искать их достаточно сложно. Просто потому, что в качестве мостика холода может выступать даже анкер в стене. Конечно, в этом случае потери тепла будут совсем незначительные, но мостики холода бывают разные, да и их может быть много. Сюда стоит добавить углы, сопряжения конструкций, различные перемычки. Зачастую в местах, где есть мостик холода, не только уходит тепло, но и образуется конденсат, а в будущем может появиться и грибок. И если вы такое заметили, то проблему стоит устранить как можно быстрее.

От типа мостика холода зависит и способ решения этой проблемы, здесь, как и в других случаях. Может быть быстро и дешево, а может быть дорого и долго. Опять же, все случаи в рамках одной статьи рассмотреть нельзя. Но лучше всего прочитать про это заранее и обратить внимание на эти моменты еще при строительстве. На самом деле, проблема мостиков холода может быть весьма критичной.

Другие места

Выше мы написали про самые распространенные места, через которые происходят наиболее значительные утечки тепла. Но есть и множество других вариантов, писать про которые отдельно особого смысла нет, но упомянуть точно стоит:

-

Теплые полы слишком близко к стене, в результате чего охлаждение теплоносителя происходит быстрее. Глобально это скажется не слишком сильно, но затраты на отопление будут выше, поэтому этот момент желательно учитывать при монтаже теплого пола.

-

Кладочные швы между кирпичами или между другими блоками строительных материалов. Они выступают в качестве мостиков холода, при этом это не отдельные небольшие мостики холода, а все стены. Решается это на тапе строительства, дополнительной теплоизоляцией, в двух словах тут не объяснить. Но опять же, этот тот случай, когда нужно думать еще на этапе строительства, а не задним числом.

-

Утечки тепла через фундамент. Там также могут быть проблемы, особенно в том случае, если есть не отапливаемый подвал. Естественные потери тепла через фундамент будут в любом случае, это нормально, но во многих случаях не стоит пренебрегать утеплением фундамента.

-

Проблемы с вентиляцией, которая нагоняет холодный воздух с улицы. Это может быть существенной проблемой.

-

Элементы, которые нарушают целостность стен или дверей. Например, дверца для собаки или кота, люк на чердак и т.д. Все это может стать причинами дополнительных теплопотерь.

В любом из вышеупомянутых случаев можно что-то сделать, хотя стоит еще раз заметить, что в большинстве случаев лучше об этом думать еще на этапе строительства. Разумеется, дом должен соответствовать климатическому поясу и вашим ожиданиям. Очевидно, что если вы строите в северном регионе так, как дома строят в самых южных, то теплым он не будет. Или если вы построили недорогой летний домик на даче и решили жить в нем зимой, то в этом случае вам придется тратить очень много на отопление, просто потому, что такой дом изначально и не предназначен для эффективного сохранения тепла. Но за счет этого он и стоит дешевле при строительстве.

При устранении утечек тепла стоит сконцентрироваться на самых критичных, на тех местах, где тепла уходит больше всего. Здесь нужно понимать, что любой дом все рано теряет тепло, вспомните, что мы говорили про естественные потери. Они будут в любом случае. Более того, существуют примеры расчетов (их легко найти самостоятельно), которые позволяют примерно рассчитать теплопотери для любого дома. Конечно, эти значения будут весьма примерными, но на них можно ориентироваться. Ведь это зависит от таких факторов, как скорость ветра, предсказать которые нельзя. Зато это позволит прикинуть хотя бы примерно, сколько будет нужно тратить на отопление и имеет ли смысл вложиться в дополнительную теплоизоляцию.

Конечно, важно и то, как именно решен вопрос отопления, ведь есть как экономичные методы, так и не очень. Об этом мы писали в статье про «Отопление частного дома», где рассматривали различные виды обогревателей с их плюсами и минусами, рекомендуем прочитать. Условно говоря, если на дом площадью сто квадратных метров используют два обогревателя, которые предназначены для 50 квадратных метров, а у вас еще и потолки выше стандартных… Здесь будет очевидно, что тут уже важны не только теплопотери, но и то, что эти два обогревателя в принципе не смогут поддерживать нормальную температуру. И вопрос «Почему так холодно?» будет иметь вполне однозначный ответ.

Гринч – похититель тепла, или как правильно искать тепловые потери в домах

Время на прочтение

13 мин

Количество просмотров 7.3K

2022 год. Конец декабря. Сверхсекретная лаборатория научно-исследовательского института Тепла и Холода (НИИТиХо). Где-то в Подмосковье.

В НИИТиХо было непривычно шумно. В каждом уважающем себя большом кабинете бурлила толпа народа под веселый хохот, звон бокалов и мерное пережевывание принесенной из дома пищи. По коридорам туда-сюда бегали сотрудники в халатах всех цветов и мастей, а видавший виды актовый зал был украшен так, будто Главная ёлка страны должна была состояться именно там и именно сегодня.

Среди всего этого шума, словно островок спокойствия и отстраненности, выделялся кабинет под номером 201. Этот кабинет располагался в углу здания и почему-то на 3-м этаже (не спрашивайте почему). В номере кабинета какие-то особо умные специалисты поставили крестик нестираемым маркером так, что получалось 2⊕1= . Ответ то ли не поместился, то ли подразумевалось, что те, кто попадет внутрь НИИ, уж точно сумеют правильно провести вычисления. А, может быть, это было ссылкой на реальный номер этажа, чтобы возникало меньше вопросов к нумерации кабинетов в учреждении.

Над входной дверью горела большая красная лампа и надпись – «Не входить! Идет эксперимент». Когда особо разогнавшиеся инженеры оказывались в его непосредственной близости, они сразу замедляли ход, поправляли инфракрасные очки и старались поскорее убраться обратно в коридор, поближе к шуму и веселью. За дверью что-то тихо периодически щелкало, бухтело и нервно стучало пустой термокружкой из-под чая.

Вдруг какой-то молодой аспирант, мило беседуя с младшей научной сотрудницей Олечкой, оказался рядом с кабинетом 201 и бурно жестикулируя начал ей рассказывать про нейтронные звезды и историю звездолета Буран. Дверь тихо приоткрылась, из нее появились две волосатые руки в халате бурого цвета, беззвучно схватили аспиранта, и он с тихим «оооох» влетел в приоткрытую дверь. Дверь со смачным шлепком закрылась, надпись пару раз мигнула и продолжила гореть ровным инфракрасным светом.

Итак, приближаются долгожданная новогодняя передышка, и мы с ребятами из НИИТиХо решили провести небольшое новогоднее исследование, чтобы рассказать вам про то, как увидеть тепло, почему это важно и как не дать вашему теплу сбежать к Гринчу (актуально в наше непростое время глобального потепления). Также щедро сдобрим рассказ историями из собственного опыта, так читать всегда интереснее.

Пристегнулись? Поехали!

Введение

Людям хочется, чтобы в холодное время года в доме было тепло и уютно. Для этого они сжигают разнообразное топливо, строят сложные и разветвленные системы теплоснабжения и другими путями создают тепловую энергию внутри места своего обитания. Проблема в том, что система по имени Дом всё время пытается прийти в первоначальное состояние, а именно остыть, потратив всю энергию, которую мы в него вложили. Вот тут на сцену выходит герой нашей сегодняшней публикации – Гринч.

Так как мы существуем внутри газовой среды (воздуха), то именно воздух в домах и подвергается нагреву. Нагретый воздух отдает тепло нам, людям. Но кроме этого, еще и всем предметам, до которых может дотянуться. Основными каналами утечек тепла в доме являются ограждающие конструкции (стены, двери, окна, крыша, пол) и вентиляция. Вентиляцию мы пока трогать не будем, потери через нее успешно ликвидируются современными системам рекуперации (90-95% тепла вентилируемого воздуха остается внутри дома). А вот по остальным каналам мы пройдемся поподробнее.

Есть несколько основных процессов, с помощью которых воздушная среда отдает тепло ограждающим конструкциям – это конвекция, теплопроводность и тепловое излучение. Разрушать и сверлить дырки в стенах дома не входит сегодня в наши планы, поэтому мы будем использовать только те приборы и методы, которые не наносят вреда домам, людям и животным.

Теплопроводность работает внутри ограждений. Её можно измерить, но для этого нужны специализированные приборы, которые устанавливаются на длительный период. У них есть минусы, которые нас не устроят: прибор нужно установить с двух сторон ограждения на неделю или больше, а ещё он измеряет процесс потери тепла только в той точке, которой установлен.

Гринч парень умный, он крадет тепло не только лишь в одной точке стены, а сразу используя все возможные варианты. Поэтому этот подход нам не подойдет.

С конвекцией тоже мимо. Она требует очень высокой точности и обычно измеряется в научно-исследовательских лабораториях. Да, есть оценочные формулы для нашего случая, которые получены эмпирическим путем. Но нам это не поможет, потому что на реальных объектах лабораторных условий не бывает. Да и приборов подходящих нет.

Остается только тепловое излучение. Тепловое излучение это электромагнитные волны, как и видимый нами свет. Все тела, чья температура выше 0К (-273оС) его излучают. Сидя у костра или греясь на солнышке в Таиланде, мы отлично чувствуем тепло, которое исходит от горячих объектов на расстоянии. Но проблема в том, что просто посмотрев на стену дома, мы не можем измерить его температуру (надеемся, что этот баг со временем исправят). Тут нам на помощь приходит волшебный прибор – тепловизор, но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

А теперь в дело вступает доктор технических наук и просто главный зануда Завлаб нашего НИИ.

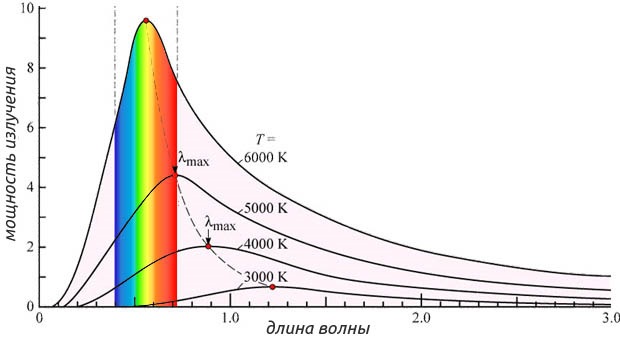

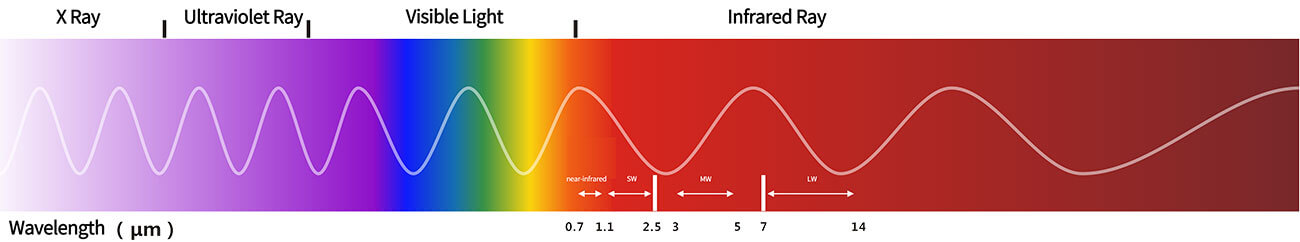

Какой тепловизор нам нужен и почему (немного науки)

Благодаря двум классным немецким ученым Вильгельму Вину и Максу Планку мы знаем, что для каждого нагретого тела есть однозначная длина волны (λ max), на котором это тело будет излучать максимум тепла. Кстати, именно поэтому мы видим солнце желтым – температура его поверхности примерно 6000К (самый верхний график). Прелесть λ max в том, что теперь мы знаем на каких длинах волн лучше искать тело с определенной температурой.

Всё, что справа от красной области спектра человеческому глазу уже не видно, а вот там то и происходит самое интересное. Там находится инфракрасное излучение, в котором лежат все длины волн с максимумами тел температурой ниже 5000 градусов и, соответственно, любой измеряемый дом, человек и одноразовые стаканчики с чаем/кофе.

В 1800 году Уильям Гершель обнаружил калорийные лучи (примерно через сто лет они получили привычное для нас название – инфракрасные). С тех пор люди пытались увидеть невидимое нам излучение различными способами, но до 20-го века процесс двигался слабо. В 20-м веке наконец-то научились делать сложные инженерные системы, но тут инфракрасными визорами заинтересовались военные. Идея видеть вражескую технику и людей им очень понравилась, и они быстро загребли все разработки под себя.

Такая ситуация сыграла и позитивную роль. Тематика получила бурное развитие в крупных странах, и к началу 21-го века появились небольшие тепловизоры, которыми можно не воевать, а очень полезно исследовать окружающий мир.

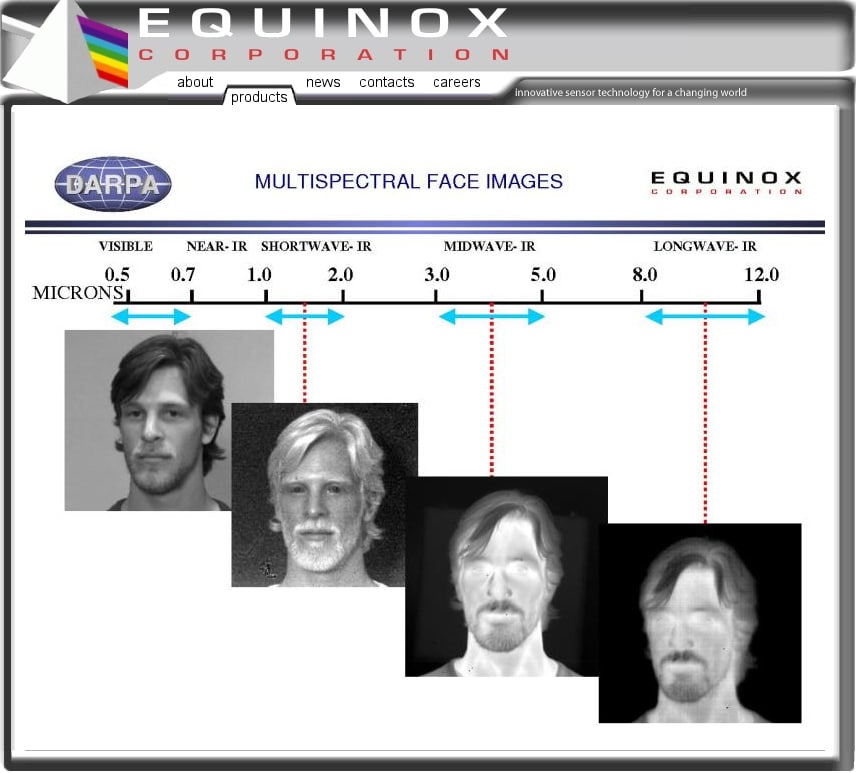

Вот так выглядит человек в разных инфракрасных диапазонах:

В настоящее время портативные тепловизоры (а точнее их матрицы) в основном работают двух спектральных диапазонах: 3-5 мкм (коротковолновые, на самом деле скорее средневолновые, но это устоявшийся термин) и 8-14 мкм (длинноволновые).

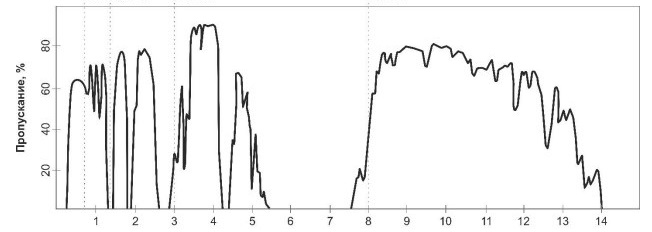

Эти диапазоны выбраны потому, что такие λmax соответствуют температурам от 700 оС до -70 оС. Основные объекты для изучения на нашей планете лежат в этом диапазоне. Тела с другой температурой тоже будет видно, но хуже и не всегда.

Также в этих диапазонах находятся так называемые окна прозрачности земной атмосферы, т.е. можно смотреть тепловизором на объекты через воздух, и он нам практически не будет мешать.

Коротковолновые тепловизоры

Такие тепловизоры в природе встречаются реже. Они являются охлаждаемыми: жидкий азот, термоэлектрическое охлаждение или холодильник Стирлинга, что вносит дополнительные сложности в эксплуатацию и конструкцию. Например, тепловизоры с азотным охлаждением нельзя переворачивать, и вообще надо быть с ними очень осторожными.

Они сложнее в производстве. Линзы (объективы) в них изготавливаются из кремния – в этом диапазоне он прозрачен для инфракрасного излучения. Кстати, не стоит трогать или протирать эти линзы – можно намертво испортить дорогущий прибор, случаи были.

Из плюсов можно выделить высокую точность измерения (тепловая чувствительность 0,02оС, погрешность ±1оС) и дружбу с отражающими в видимом диапазоне предметами (например, в этом диапазоне можно измерить температуру стекла).

Примерами таких тепловизоров являются FLIR SC7000 (США) и ИРТИС2000 с модификациями (Россия).

Кстати, у Иртиса двольно интересная история происхождения. Говорят, что прообраз их тепловизора был собран для контроля тепловой обшивки космического корабля «Буран» после полета. Когда программа «Энергия-Буран» закрылась, тепловизор Иртис прошел собственный эволюционный путь и существует на российском рынке до сих пор.

Применяются такие тепловизоры в разных сферах, но в основном, в медицине и при выполнении специфических задач, где они более эффективны. Для измерения домов они тоже подойдут, но проще и удобнее работать с длинноволновыми тепловизорами.

Длинноволновые тепловизоры

Большинство современных тепловизоров работают в диапазоне 8-14 мкм. У них неохлаждаемые болометрические матрицы, что сильно упрощает и уменьшает их конструкцию. Если ввести запрос «тепловизор» в поисковых система х– 99,9% тепловизоров будут именно такими. Тепловизоры такого типа применяются в портативных системах, камерах, дополняют смартфоны и, естественно, используются для исследований домов. Линзы у них сделаны в основном из германия (трогать тоже нельзя!).

Из минусов длинноволновых тепловизоров:

-

Погрешность измерения тепловизоров такого класса – ±2оС или 2% (в зависимости от того что больше) и выше. Тепловая чувствительность от 0,04 оС до 0,2оС и выше. Например, FLIR ONE Pro имеет погрешность ±3оС или ±5оС в зависимости от модификации, т.е. если мы смотрим на объект с температурой 20оС (обычная стена) при погрешности ±5оС мы получим, мягко говоря, странные результаты. У профессиональных тепловизоров всё лучше, но погрешность при измерениях всё равно надо учитывать;

-

Стекла, окна, фольга и другие гладкие и отражающие поверхности в этом диапазоне длин волн отражают полученную из окружающей среды температуру. Кстати, есть лайфхак. Если плотно наклеить кусок черной (в крайнем случае, синей) изоленты на стекло и навести через некоторое время на эту изоленту тепловизор, мы получим температуру окна. Но заклеить всё окно изолентой не очень удачное решение;

Длинноволновые тепловизоры легкодоступны и широко распространены. Поэтому мы берем такой тепловизор (с минимальными погрешностями) и приступаем к измерениям, но…

Условия для проведения измерений

Но и тут не всё так просто.

Во-первых, надо знать физические основы происходящих процессов. Это СИЛЬНО упрощает понимание того, что происходит. Еще, конечно, важен опыт. Чем больше насмотренность – тем оперативнее и правильнее решение.

Во-вторых, надо правильно спланировать будущую тепловизионную съемку, чтобы долезть до всех измеряемых мест. Опытные специалисты обычно забивают на этот пункт, а зря. Например, важно снимать объекты перпендикулярно измеряемой поверхности, а не под какими-то другими углами, потому что это может внести сильное искажение в полученную картинку. Также из-за установок, стен и прочих мешающих предметов можно просто не добраться до измеряемого объекта.

В-третьих, если фотографировать можно при любой погоде и освещении, то с тепловизионной съемкой всё немного сложнее. Нельзя снимать, когда на объект падает солнце – оно нагревает стены, и мы получим искаженную термограмму. Также нельзя снимать во время дождя, снега или тумана. Мы банально практически ничего не увидим.

Нашим первым объектом исследования была психбольница в соседнем регионе. Разрешения, волнение, подготовка (кроме тепловизионного обследования мы должны были исследовать все энергетические объекты больницы). В итоге был снегопад, который запорол большую часть снимков. Когда начали составлять отчет об обследовании, поняли, что такой документ сдавать нельзя. Пришлось снова получать разрешения, готовить выезд и смотреть прогноз погоды…

В-четвертых, тепловизионные обследования нужно проводить при ощутимом перепаде температур. Для ограждающих конструкций по существующим СНиПам и ГОСТам перепад должен составлять около 15-20оС (между воздухом внутри помещения и снаружи). По опыту, лучше больше 20оС, тогда всё значительно нагляднее. И погрешность меньше влияет на итоговый результат.

Однажды один крупный ГОК (горно-обогатительный комплекс) заказал у нас большое исследование своего производства. Суровые условия, холодная зима и огромное потребление энергии, надо снижать. Ура! Новая командировка! Каково же было наше удивление, когда нас привезли с огромному (10 метров высотой) гаражу БелАЗов, двери которого были открыты по полдня (–А что? Надо же как-то проветривать помещение от выхлопа). Во-первых, тогда и не топите весь ангар. Во-вторых, тепловизионное обследование этого здания было лишним. А потом нас повели термографировать холодные склады готовой продукции

В-пятых, у тепловизоров есть настройки, про которые многие забывают в процессе работы, а они ощутимо влияют на результаты измерений. Например, температура фона и коэффициент излучения измеряемой поверхности. Если их указать неправильно, это повлияет на результат измерений, а значит и оценка тепловых потерь будет ошибочной.

В-шестых, используемый тепловизор должен быть поверен сертифицированным центром и откалиброван. Иначе он может показывать температуру на Марсе во время прилета туда Илона Маска, а не то, что вы реально хотите измерить.

Охотники за тепловыми потерями

Работники невидимого фронта выглядят примерно так

Они мастерски обходят проблемы тепловизионной техники, учитывают все условия при проведении измерений, строят планы исследований и лихо определяют места тепловых потерь. Гринч для них не более, чем Лизун из известного произведения. Они обласканы вниманием женщин и завалены наградами от сильных мира сего (нет). Вот следующая история.

Однажды прилетели мы в прекрасный город Тюмень, чтобы провести энергообследование нескольких объектов (все имена и совпадения стремятся к случайной бесконечности). Поздоровались с ответственными специалистами, принялись за работу. Тут к нам подошел местный жиголо Сергей и прелестным баритоном поинтересовался: «А можно ли взять у вас тепловизор минут на десять? Очень хочется посмотреть на сотрудниц в чисто инфракрасном виде» (без одежды и прочих мешающих ему атрибутов). И он очень расстроился, когда оказалось, что тепловизор так не работает. Да, женщины прекрасны и в инфракрасном спектре, но одежду тепловизор с них, увы, не снимает.

Кстати, Сергей нам в итоге подогнал отличную портативную версию CS1.6 с кучей серверов. Флешка с Контрой надолго стала обязательным атрибутом длительных командировочных поездок в нашем НИИ.

Если серьезно, то для проведения правильной тепловизионной съемки надо (а для коммерческой обязательно) пройти обучение и получить удостоверение специалиста по тепловому неразрушающему контролю. Обычно там рассказывают много всего познавательного.

Из интересного: тепловизионным методом контролируют крылья самолетов перед полетом или после совершения перелета, чтобы в сотовые (ячеистые) крылья самолетов не попала вода, иначе это может негативно сказаться на управляемости летательной машины.

Где в домах прячутся тепловые потери

Итак, наконец-то переходим ближе к теме заголовка статьи.

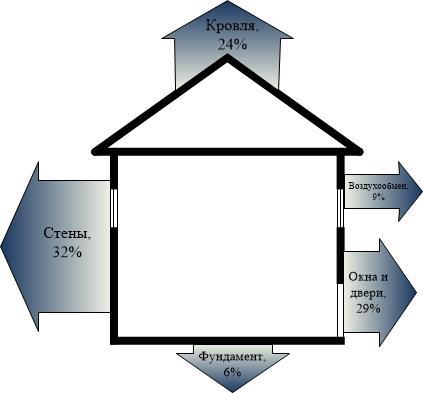

Чтобы внутри дома было тепло и комфортно, надо сохранять тепловой баланс (то есть сколько Гринч утащил, на столько мы и нагрели дом). По статистике тепловые потери через стены составляют примерно 32% всех потерь, через окна и двери – 29%, через кровлю и кровельные конструкции – 24%, через вентиляцию – 9%, на потери через фундамент – около 6%. В вашем доме может быть по другому, но стены, окна и двери практически всегда будут в лидерах.

Начнем со стен.

Стены домов, построенные в определённой климатической зоне, должны обладать определённым уровнем тепловой защиты (чтобы пропускать минимум тепла). К сожалению, часто стены пропускают больше тепла, чем должны. Это не только дополнительно греет атмосферу (в России тысячи зданий с проблемами в тепловой защите стен), но и негативно сказывается на кошельках людей и компаний.

Такие места утечек лучше искать снаружи здания, но иногда можно и изнутри. В здании доступ к поверхностям может быть затруднен. Также при съемке изнутри дома мешают батареи. Они нагревают зону съемки, и проблемные зоны мы можем не увидеть. Сами батареи чаще всего устанавливают под окнами, потому что через окна уходит примерно в 6 раз больше тепла, чем через стену, а еще из открытых окон дует холодный воздух. Но встречались и просто замурованные батареи в стены – очень не эффективно.

Таким образом, в стенах основные места утечек:

-

точки установки отопительных приборов (это чаще всего видно с улицы);

-

в местах стыков строительных материалов;

-

в местах стыка стен и поверхностей;

-

там, где строители забыли положить утеплитель.

Внутри дома в стыках стен с потолками, полами и в углах, это выглядит так:

Бывают еще мостики холода – тепловые утечки, через металлические и прочие теплопроводящие крепежные или строительные материалы. Тепло очень прямолинейно (никакой выдумки!). Оно идет по пути наименьшего сопротивления, как штурмовики из Звездных войн или электрический ток.

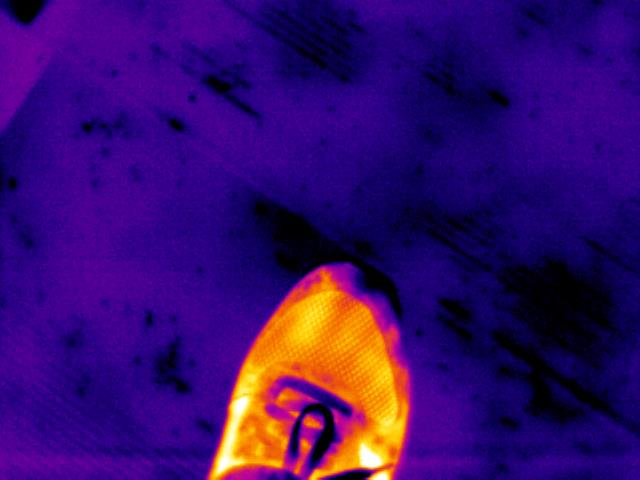

Кстати, кроссовки зимой не самая лучшая обувь для тепловизионщиков-термографистов.

Далее следуют окна и двери.

Это вообще самые неприятные тепловые потери из всех. Из-за них появляются сквозняки, обледенения, плесень и другие неприятные штуки. Причем не всегда можно понять, откуда дует, пока нормально не обследуешь все оконно-дверные конструкции.

Самыми частыми проблемными местами окон и дверей являются:

-

щели при закрытии окон/дверей (в том числе проблемы с уплотнителями);

-

ошибки при установке подоконников (вы бы знали, как часто это встречается);

-

и просто плохая теплозащита данных конструкций.

Крыши зданий тоже часто доставляют проблемы. Теплый воздух по законам физики поднимается наверх (вот и частичный ответ на вопрос выше), поэтому согласно нормативной документации требования к теплозащите кровли в среднем на 30% более серьезные, чем к стенам.

Проблемы крыши/кровли:

-

стыки со стеной;

-

стыки частей конструкции крыши;

-

плохое утепление крыши;

-

проветриваемая кровля и не утепленный потолок.

Пол и фундамент – это чаще всего стыки и места выхода коммуникаций, но обычно это не критично (главное, чтобы вода в трубах не замерзла).

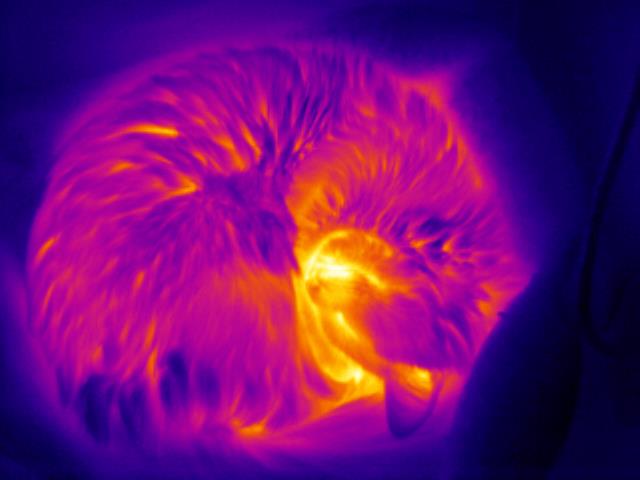

А внутри кота чистая теплота.

Как же всё-таки искать тепловые потери самостоятельно

Лучше вызывайте профессионалов.

Если вы всё-таки решили сделать это сами, то необходимо следовать простым и чётким правилам, вытекающим из вышенаписанного:

-

Возьмите тепловизор получше, желательно профессиональный.

-

Ставьте на тепловизоре правильные настройки.

-

Учитывайте условия для проведения измерений.

-

Ищите тепловые потери там, где по статистике они есть.

-

Сохраняйте все термограммы (результаты съемки тепловизором). Желательно с фотографиями того, что измеряли.

-

Чем больше отличается температура нормальной стены от температуры проблемного места – тем хуже.

-

PROFIT!

Но лучше вызывайте профессионалов, они знают как ловить Гринча.

С Новым Годом, всем тепла!

Приятно дождливой осенью вернуться в теплую и уютную квартиру. Однако некоторые городские жители, несмотря на наличие центрального отопления, лишены этой радости. Виной тому – плохо утепленные и промерзающие стены многоквартирных домов. Как исправить ошибки строителей и вернуть драгоценное тепло в дом, рассказывает Константин Козетов, руководитель службы технической поддержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Слабое звено

По статистике, больше всего страдают от несанкционированных теплопотерь угловые квартиры. Их слабое место – внешние углы, где стыкуются три плоскости: перекрытие и две наружные стены. В точке соединения конструкций, состоящих из различных материалов, возникает технологический зазор, который необходимо дополнительно утеплять. Делать это сложнее, чем на прямом участке стены, поэтому чаще всего ошибки при монтаже строители допускают именно здесь. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Часто аналогичные проблемы возникают в зоне примыкания лоджии к внутренней стене помещения.

Пример №1. Теплопотери на стыке плиты перекрытия и стены. Стрелками показаны теплопотери на улицу из помещения.

Пример №2. Элемент отопления за стеной, например батарея или стояк отопления. Прогревает стену до наружной поверхности.

Пример №2. Элемент отопления за стеной, например батарея или стояк отопления. Прогревает стену до наружной поверхности.

Пример №4. Вид на фасаде подобного дефекта.

Еще одно распространенное место утечки тепла – примыкания к оконным проемам. Здесь промерзания также появляются из-за недостаточного или неправильного утепления. Например, нередко зазор между стеклопакетом и стеной вместо теплоизоляции заполняется цементным или гипсовым составом, которые прекрасно проводят холод, так как не являются теплоизоляционными материалами.

Пример№5. Промерзание плиты под жилой квартирой.

На заметку

В правильно возведенной внешней ограждающей конструкции тепловая энергия из помещения не проникает во внешний контур. Она останавливается внутри стены, и переход от положительной к отрицательной температуре происходит там. Промерзание возникает, когда точка перехода смещается на внутреннюю поверхность.

Превентивные меры

Лучший способ исправления строительных ошибок – заставить строителей делать это самостоятельно. Правда, возможно это только в том случае, если вы въезжаете в новый дом и принимаете квартиру у застройщика.

Если дело происходит в холодное время года и в квартиру уже подается отопление, нужно вооружиться тепловизором и провести съемку стен внутри квартиры. В тех местах, где тепло уходит, они будут синего цвета.

Любое жилое здание в России должно отвечать требованиям по энергоэффективности, и в случае отклонения от них застройщику придется устранять дефект. Поэтому важно, чтобы тепловизионную съемку проводил орган по строительному надзору, имеющий право выдавать официальное заключение, с которым в дальнейшем можно оспаривать действия застройщика.

Найти и обезвредить

В остальных случаях бороться за сохранение тепла придется самостоятельно. Для начала нужно определить место промерзания. Самый яркий признак этого – увлажнение. Если стена холодная, влага, находящаяся в воздухе, при соприкосновении с ее поверхностью конденсируется. Бумажные обои в таком случае намокнут, а на флизелиновых, которые плохо впитывают и пропускают воду, можно разглядеть капельки. Если заметить это не сразу, а через пару сезонов, место намокания потемнеет. Это значит, здесь уже поселился грибок или другие неприятные микроорганизмы. Такая же картина будет наблюдаться при длительном промерзании оштукатуренных оконных откосов.

Другой способ найти место теплопотерь – померить температуру стен в квартире с помощью бесконтактного термометра. Такие сегодня широко распространены из-за пандемии. И если температура стены окажется градусов на 10 ниже температуры в комнате, промерзает именно она. Для верности можно сравнить показатели внешних стен и межкомнатных перегородок. В идеале разницы между ними быть не должно.

Испытанное средство

Единственный способ борьбы с промерзанием наружной стены или угла в многоквартирном доме – доутепление конструкции изнутри. Для этого вдоль нее выставляют деревянную или металлическую обрешетку. Пространство между рейками заполняют теплоизоляцией. Поскольку речь идет о жилом помещении, лучше остановиться на пожаробезопасном и экологичном материале. Например, подойдут плиты из каменной ваты GreenGuard Универсал. При ширине утеплителя 600 мм шаг между рейками обрешетки должен составлять 580-590 мм, для того чтобы материал легко и надежно устанавливался враспор.

Для определения толщины утеплителя нужно сделать теплотехнический расчет. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ. Это поможет понять, сколько каменной ваты придется добавить к уже имеющейся в конструкции теплоизоляции. Но так как точно узнать, сколько утеплителя поставили строители и соблюдали ли они технологию, практически невозможно, толщину можно выбрать исходя из рекомендаций для каркасных домов в вашем регионе. Так, для Москвы это будет около 200 мм.

Сверху теплоизоляцию накрывают пароизоляционной пленкой. Она будет препятствовать попаданию влаги, находящейся в воздухе, в каменную вату. Затем конструкцию закрывают листами гипсокартона, шпаклюют и клеят обои.

Для устранения мостиков холода в оконном проеме необходимо расчистить откос до несущего основания. Затем все пространство между стеной и оконным блоком на всю ширину откоса заполняют теплоизоляцией. Для этого подойдет, например, негорючая каменная вата серии ТЕХНОФАС. Этот материал надежно и надолго защитит от потери тепла. Кроме того, плиты удобны в транспортировке и монтаже, позволяют наносить штукатурные слои непосредственно по поверхности материала, что важно для тех, кто самостоятельно занимается утеплением.

Каменную вату приклеивают на цементный клей, сверху наносят цементную смесь с сеткой, которая предотвратит ее растрескивание, и оштукатуривают. Также для закрытия теплоизоляции можно применять любой листовой материал. В этом случае следует использовать марку с меньшей плотностью, например GreenGuard Универсал.

Устранить теплопотери и провести дополнительное утепление значительно легче на этапе строительства или первого ремонта. Однако и квартиру в старом доме можно сделать теплой и уютной. Главное – не дожидаться зимних холодов и действовать на опережение. Осень – самое время заняться этим

реклама внизу статьи

Теплопотеря – величина, характеризующая количество тепла, расходуемое в единицу времени. Она измеряется в ваттах на квадратный метр: [Вт/м2]. То есть, чем больше в здании факторов, влияющих на потерю тепла, тем холоднее будет в помещении, соответственно, потребуется больше усилий и затрат для поддержания постоянной оптимальной температуры. О выявлении и устранении источников теплопотерь будет подробно рассказано в данной статье.

Источники теплопотерь

Перечень причин, которые влияют на отдачу тепла:

Система отопления функционирует неправильно. Мощность радиаторов, недостающий приток тепла и качество устройства тепловой сети – все эти факторы оказывают существенное влияние.

Дефекты в работе вентиляционной системы.

Стыки стеновых панелей прилегают неплотно или имеют зазоры.

Водостоки на крыше и отмостки по периметру здания выполнены некачественно.

Дефекты в теплоизоляционной системе коммуникаций неотапливаемых помещений.

Значительная часть тепла уходит через стены и крышу, соответственно, некачественное их строительство станет причиной теплопотерь.

Вышеперечисленные пункты – это одни из основных факторов, целостность которых должна быть на должном уровне.

Выявление утечек тепловизором

Наиболее эффективный и практичный метод по выявлению источника теплопотерь – применение тепловизора. Устройство покажет, что именно является причиной утечки. Если хозяин дома не уверен в своих силах, то он может прибегнуть к услугам специалистов, которые дадут рекомендации по устранению дефектов.

Выявить источники теплопотерь можно и самостоятельно, даже не применяя тепловизоры, но в таком случае данные будут менее точными. Последствия утечек, влияющих на температурный режим здания, можно свести к минимуму.

Необходимо знать, куда уходит большая часть тепла, а именно:

1. окна и двери – около 30 %;

2. стены – 30 %;

3. пол – 25 %.

Остальное, как правило, приходится на крышу здания и другие мелкие факторы.

Выявление источников теплопотерь самостоятельно и дальнейшая их ликвидация

Начать стоит с окон и дверей. Зачастую монтаж этих конструкций производится некачественно, что и становится причиной утечки тепла. Способ прост: необходимо провести рукой по контуру изделия, что позволит выявить сквозные щели. Проблемные места необходимо заделать любым теплоизолирующим материалом, сменить уплотняющие резинки. В случае если окно или дверь пропускает тепло во многих местах, разумнее будет установить новую дверь и новый стеклопакет.

Следующий шаг – проверка внешних стен. Те, которые устроены некачественно и будут чрезвычайно холодными. Стена отдает много тепла на улицу по 2-м причинам: некачественная теплоизоляция или неправильная работа радиатора. С 1-м случаем разобраться сложно, а со 2-м – нет. Необходимо выпустить из радиатора лишний воздух, проверить устройство на наличие в нем мусора, так как некоторые его секции могут не нагреваться вовсе.

Следующий основной этап – проверка крыши. Установив, в какой ее части имеются наибольшие сквозные щели, необходимо заполнить их утеплителем. Избежать такой проблемы можно, если изначально работы проведены качественно, тогда утечки, уходящие через крышу, будут минимальны.

Вышеперечисленное – это основные и самые частые «больные» места, начать следует именно с них. Устранение этих недостатков сэкономит большое количества тепла, но проблема может быть и в другом: вентиляции, фундаменте и другом