Добавил:

Upload

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

лаб6.docx

Скачиваний:

5

Добавлен:

05.09.2019

Размер:

63.7 Кб

Скачать

-

Перечислите виды горения.

Виды

горения:

-

вспышка

– быстрое сгорание горючей смеси без

образования повышенного давления

газов; -

возгорание

– возникновение горения от источника

зажигания; -

воспламенение

– возгорание, сопровождающееся

появлением пламени; -

самовозгорание

– горение, возникающее при отсутствии

внешнего источника зажигания; -

самовоспламенение

– самовозгорание, сопровождающееся

появлением пламени; -

взрыв

– чрезвычайно быстрое горение, при

котором происходит выделение энергии

и образование сжатых газов, способных

производить механические разрушения.

-

С какой целью определяют температуру вспышки? Температуру воспламенения?

Температурой

вспышки

называется самая низкая температура

горючего вещества, при которой над его

поверхностью образуются пары и газы,

способные давать вспышку в воздухе от

источника зажигания, но скорость

образования паров и газов недостаточна

для устойчивого горения. Значения

температуры вспышки применяют при

классификации жидкостей по степени

пожароопасности, при определении

категории производств по взрывной,

взрывопожарной и пожарной опасности в

соответствии с требованиями СНиП;

классов взрывоопасных и пожароопасных

зон в соответствии с требованиями Правил

устройства электроустановок (ПУЭ), а

также при разработке мероприятий для

обеспечения пожарной безопасности и

взрывобезопасности в соответствии с

ГОСТ 12.1.004–85 и ГОСТ 12.1.010–76.

Температура

воспламенения

– наименьшая температура горючего

вещества, при которой оно выделяет

горючие пары и газы с такой скоростью,

что при поднесении источника зажигания

возникает устойчивое горение.

-

Методика определения температуры вспышки и температуры воспламенения жидкого топлива.

К

повышению температуры вспышки приводит

и повышение давления. Зависимость между

температурой вспышки при нормальном

давлении t760 и температурой вспышки tp

при ином барометрическом давлении ρ

(мм рт. ст.) выражается эмпирической

формулой

t760=

tp+0,00012(760

– ρ)(273+ tp).

Температуру

вспышки определяют по стандартным

методикам в открытых и закрытых тиглях.

Различие между температурой вспышки,

определяемой в открытом и закрытом

тиглях, составляет 20…60 °С. В закрытых

тиглях пары, образующиеся при нагревании

жидкого топлива, не удаляются в окружающее

пространство. Концентрация паров топлива

в смеси с воздухом, при котором происходит

вспышка, достигается при нагреве более

низкой температуры, чем в открытых

тиглях. При низкой температуре вспышки

жидкого топлива ее определяют обычно

в закрытых, а при высокой – в открытых

тиглях. Температура вспышки мазута

различных марок должна быть не ниже

80…140 °С. Температуру вспышки и воспламенения

определяют в открытом приборе. Прибор

открытого типа состоит из металлического

тигля диаметром 64±1 мм, высотой 47±1 мм,

помещенного в металлическую песчаную

баню 2 с электроподогревом.

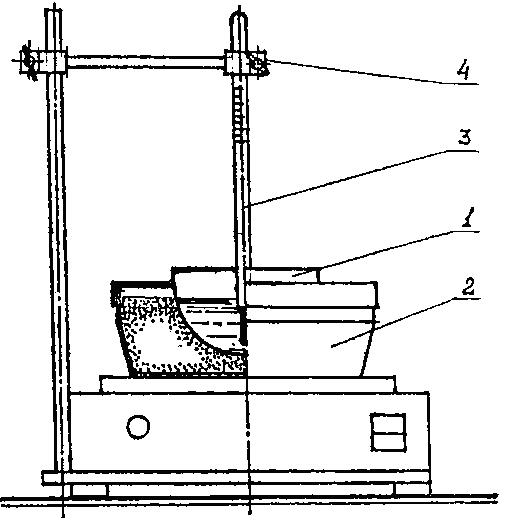

1

– металлический тигель; 2 – металлическая

песчаная баня с электроподогревом;

3

– термометр; 4 – передвижная лапка

Для

измерения температуры жидкого топлива

служит термометр 3, верхний конец которого

закрепляют на штативе при помощи

передвижной лапки 4. Нижний конец

термометра погружают в жидкое топливо.

Подогрев песчаной бани 2 осуществляется

вмонтированным электронагревателем,

включение которого производится двумя

кнопками на панели прибора. Мощность

электронагрева подбирается включением

соответствующей кнопки – 150 или 250 Вт.

Предварительно промытый бензином и

подогретый тигель 1 помещают в песчаную

баню 2 так, чтобы уровень песка был на

одной высоте с уровнем топлива в тигле.

Затем укрепляют лапку 4 штатива с

термометром 3 на такой высоте, чтобы

ртутный шарик термометра помещался

посредине между дном тигля и уровнем

жидкости. При испытании жидкого топлива

вспышки до 210 °С уровень жидкости должен

находиться на расстоянии 12 мм от края

тигля. Включают электроподогрев песчаной

бани. В начале скорость повышения

температуры продукта составляет 10

град/мин, а затем за 40 °С до ожидаемой

температуры вспышки 4 град/мин. За

10°С до ожидаемой температурs

вспышки начинают через каждые 2 секуды

испытания на вспышку, проводя по краю

тигля параллельно поверхности топлива

пламенем зажигательного устройства.

При этом делают два оборота: один по

часовой стрелке, другой – против.

Длительность испытания должна быть не

более 23 секунд. Моментом вспышки считается

появление над жидким топливом синего

пламени, сопровождаемое обычно легким

взрывом, при котором отмечается появление

перебегающего и быстро исчезающего

синего пламени. За температуру вспышки

принимают показание термометра в момент

вспышки. Допускаемое расхождение между

двумя параллельными определениями для

жидкого топлива с температурой вспышки

выше 150 °С находится в пределах 6 °С.

Температуру воспламенения жидкого

топлива определяют после установления

температуры вспышки. Для этого продолжают

нагревать жидкое топливо со скоростью

4 град/мин. Через каждые 2 °С повышения

температуры пламенем зажигательного

устройства проводят горизонтально над

поверхностью тигля. Температура, при

которой жидкое топливо воспламенилось

и продолжает гореть не менее 5 с, является

температурой воспламенения. После

воспламенения топлива ослабляют лапку

штатива и вынимают из тигля термометр.

Тигель накрывают крышкой для прекращения

доступа воздуха.

-

Методы

оценки пожаро- и взрывоопасности

предприятий.

Существует

два метода оценки пожаро- и взрывоопасности

объектов – детерминированный

и вероятностный.

Детерминированный характер носят

следующие нормативные документы:

«Общероссийские нормы технологического

проектирования» (ОНТП) и «Правила

устройства электроустановок» (ПУЭ).

Вероятностный метод основан на концепции

допустимого риска и предусматривает

недопущение воздействия на людей ОФП

с вероятностью, превышающей нормативную.

Нормативным документом, основанным на

вероятностном подходе, является ГОСТ

12.1.004–91 ССБТ «Пожарная безопасность.

Общие требования».

-

Назовите

категории помещений по пожаро- и

взрывоопасности.

-

Категория

помещенияХарактеристика

веществ и материалов, находящихся

(обращающихся) в помещении1

2

А

взрывопожароопаснаяГорючие

газы, легковоспламеняющиеся жидкости

с температурой вспышки не более 28 °С

в таком количестве, что могут

образовывать взрывоопасные

парогазовоздушные смеси, при

воспламенении которых развивается

расчетное избыточное давление взрыва

в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества

и материалы, способные взрываться и

гореть при взаимодействии с водой,

кислородом воздуха или друг с другом

в таком количестве, что расчетное

избыточное давление взрыва в помещении

превышает 5 кПаБ

взрывопожароопаснаяГорючие

пыли или волокна, легковоспламеняющиеся

жидкости с температурой вспышки более

28 °С, горючие жидкости в таком

количестве, что могут образовывать

взрывоопасные пылевоздушные или

паровоздушные смеси, при воспламенении

которых развивается расчетное

избыточное давление взрыва в помещении,

превышающее 5 кПаВ1-В4

пожароопасныеГорючие

и трудногорючие жидкости, твердые

горючие и трудногорючие вещества и

материалы (в том числе пыли и волокна),

вещества и материалы, способные при

взаимодействии с водой, кислородом

воздуха или друг с другом только

гореть, при условии, что помещения, в

которых они имеются в наличии или

обращаются, не относятся к категориям

А или БГ

Негорючие

вещества и материалы в горячем,

раскаленном или расплавленном

состоянии, процесс обработки которых

сопровождается выделением лучистого

тепла, искр и пламени; горючие газы,

жидкости и твердые вещества, которые

сжигаются или утилизируются в качестве

топливаД

Негорючие

вещества и материалы в холодном

состоянии

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Температурные пределы воспламенения. Температура жидкости, при которой над поверхностью создается концентрация насыщенного пара, равная нижнему концентрационному пределу воспламенения, называется нижним температурным пределом воспламенения (НТПВ).

Температура жидкости, при которой над поверхностью создается концентрация насыщенного пара, равная верхнему концентрационному пределу воспламенения, называется верхним температурным пределом воспламенения (ВТПВ).

Например, для ацетона температурные пределы равны: НТПВ 253 К, ВТПВ 279 К. При этих температурах образуются концентрации паров соответственно 2,6 и 12,6 % (об.).

Температурные пределы воспламенения используют для оценки пожарной опасности жидкостей, при расчете безопасных режимов работы закрытых технологических аппаратов и складских емкостей с жидкостями и летучими твердыми веществами. Для пожаробезопасности технологического процесса, связанного с применением жидкостей, последний ведут при температурах ниже НТПВ на 10 К или выше НТПВ на 15 К. Для многих жидкостей температурные пределы определены и результаты сведены в справочные таблицы.

Температурные пределы могут быть рассчитаны. Расчетный метод применяют для ориентировочного определения температурных пределов воспламенения в целях нахождения предполагаемых температурных пределов перед началом экспериментального их определения, а также для ориентировочного расчета безопасных режимов работы технологической аппаратуры на стадии предпроектной проработки технологического процесса в отсутствие экспериментальных данных. Температурные пределы воспламенения можно вычислить, используя данные о давлении насыщенного пара при различных температурах, по формуле

где Р1, Р2 – ближайшие к Рп меньшее и большее табличные значения давления пара, соответствующие температурам Т1 и Т2.

Температурные пределы воспламенения можно рассчитать по экспериментально определенным концентрационным пределам. Если вычисленная величина не совпадает с экспериментальной, то в качестве действительной принимают более низкое значение для НТПВ и более высокое для ВТПВ. Вычисляют температурные пределы следующим образом.

Определяют давление паров Рн и Рв вещества, соответствующего нижнему и верхнему концентрационным пределам паров в воздухе

.

Если Робщ = 101080 Па, то Рв=1010 Св и Рн = 1010 Сн, где Рн и Рв – экспериментальные значения нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения паров в воздухе, % (об.).

По найденным значениям Рн и Рв вычисляют температурные пределы воспламенения, используя приведенные выше формулы и табличные данные зависимости давления пара от температуры.

Температура вспышки. Температура вспышки – самая низкая температура (в условиях специальных испытаний) вещества, при которой над поверхностью его образуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость образования еще недостаточна для последующего горения.

Этот термин применяют для характеристики горючих жидкостей и он вошел во многие стандарты. Согласно ГОСТ 12.1.004-90 (Пожарная безопасность. Общие требования), жидкости, способные гореть, делятся на легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие (ГЖ). ЛВЖ – это жидкости, имеющие температуру вспышки не выше 61 0С (в закрытом тигле) или 65 0С (в открытом тигле). ГЖ – это жидкости, имеющие температуру вспышки выше 61 0С (в закрытом тигле) или 66 0С (в открытом тигле).

В соответствии с международными рекомендациями легковоспламеняющиеся жидкости делятся на три разряда:

I разряд – особо опасные ЛВЖ, к ним относятся легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки от -18 0С и ниже в закрытом тигле или от -13 0С и ниже в открытом тигле;

II разряд – постоянно опасные ЛВЖ, к ним относятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше -18 0С до 23 0 С в закрытом тигле или выше -13 0С до 27 0С в открытом тигле;

III разряд –ЛВЖ, опасные при повышенной температуре воздуха, к ним относятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 23 0С до 61 0С в закрытом тигле или выше 27 0С до 66 0С в открытом тигле.

В зависимости от температуры вспышки устанавливают безопасные способы хранения, транспортирования и применения жидкостей для различных целей. температура вспышки жидкостей, принадлежащих к одному и тому же классу, закономерно изменяется с изменением физических свойств членов гомологического ряда (табл. 5.2).

Из данных табл. 5.2 видно, что температура вспышки повышается с увеличением молекулярной массы, температуры кипения и плотности. Эти закономерности в гомологическом ряду говорят о том, что температура вспышки связана с физическими свойствами веществ и сама является физическим параметром. Необходимо отметить, что закономерность изменения температуры вспышки в гомологических рядах нельзя распространять на жидкости, принадлежащие к разным классам органических соединений.

Таблица 5.2

Физические свойства спиртов

|

Спирты |

Молекулярная масса |

Плотность, кг/м3 |

Температура, К |

|

|

кипения |

вспышки |

|||

|

Метиловый СН3ОН Этиловый С2Н5ОН н-Пропиловый С3Н7ОН н-Бутиловый С4Н9ОН н-Амиловый С5Н11ОН |

32 46 60 74 88 |

791 789 800 810 817 |

64,7 78,4 97,8 117,4 138,0 |

8 13 23 34 40 |

При смешении горючих жидкостей с водой или четыреххлористым углеродом давление горючих паров при той же температуре понижается, что приводит к повышению температуры вспышки. Можно разбавить горючую жидкость до такой степени, что получившаяся смесь не будет иметь температуру вспышки:

|

Содержание спирта в водном растворе, % ………………… |

100 |

70 |

55 |

40 |

10 |

5 |

3 |

|

Температура вспышки,0С метилового спирта ………… |

7 |

18 |

22 |

30 |

60 |

— |

— |

|

этилового спирта ………….. |

11 |

22 |

23 |

25 |

50 |

60 |

— |

Практика пожаротушения показывает, что горение хорошо растворимых в воде жидкостей прекращается, когда концентрация горючей жидкости достигает 10-25%.

Для бинарных смесей горючих жидкостей, хорошо растворимых друг в друге, температура вспышки находится между температурами вспышки чистых жидкостей и приближается к температуре вспышки одной из них в зависимости от состава смеси.

С повышением температуры жидкости скорость испарения увеличивается и при определенной температуре достигает такой величины, что раз подожженная смесь продолжает гореть после удаления источника воспламенения.

Такую температуру жид-кости принято называть температурой воспламенения. Для ЛВЖ она отличается на 1 – 5 0С от температуры вспышки, а для ГЖ – на 30 – 35 0С. При температуре воспламенения жидкостей устанавливается постоянный (стационарный) процесс горения.

5.3. Процесс горения жидкостей. Скорость выгорания

Горение жидкостей сопровождается не только химической реакцией (взаимодействие горючего вещества с кислородом воздуха), но и физическими явлениями, без которых горение невозможно. Взаимодействие горючих паров с кислородом воздуха происходит в зоне горения, в которую непрерывно должны поступать горючие пары и воздух. Это возможно, если жидкость будет получать определенное количество тепла, необходимое для испарения. Тепло в процессе горения поступает только из зоны горения (пламени), где оно непрерывно выделяется. Тепло из зоны горения к поверхности жидкости передается излучением. Передача тепла теплопроводностью невозможна, так как скорость движения паров от поверхности жидкости к зоне горения больше скорости передачи тепла по ним от зоны горения к жидкости. Передача тепла конвекцией также невозможна, так как поток паров в объеме пламени направлен от поверхности менее нагретой (жидкость) к поверхности более нагретой.

Количество тепла, излучаемое пламенем, зависит от его степени черноты и температуры. Степень черноты пламени определяется концентрацией углерода, выделяющегося в пламени жидкости при горении жидкости. Например, степень черноты пламени при горении нефти и нефтепродуктов в больших резервуарах близка к единице.

Количество тепла, поступающее от факела Qр в единицу времени на единицу поверхности жидкости, можно определить по формуле

,

где e – степень черноты; s – постоянная Стефана – Больцмана, равная 2079×10-7 кДж/(м2×ч×К4); Тф – температура пламени факела, К; Тж – температура поверхности жидкости, К.

Это тепло расходуется на испарение жидкости , ее нагревание от начальной температуры до температуры поверхности

, т.е. прогрев жидкости в глубину:

.

,

где r – теплота испарения, кДж/ч; r – плотность, г/см3; v – линейная скорость горения, мм/ч; u – скорость прогрева жидкости в глубину, мм/ч; Тп – температура поверхности жидкости, К; Т0 – начальная температура жидкости, К; с – удельная теплоемкость жидкости, Дж/(г×К).

Таким образом,

.

В установившемся процессе горения (т.е. при постоянной температуре пламени) наблюдается равновесие между количеством сгоревшего в зоне горения (пламени) вещества и массой пара, поступающего в пламя. Это определяет постоянную скорость испарения и, следовательно, выгорание жидкости в течение всего процесса горения.

Скорость горения жидкостей. Различают две скорости горения жидкостей – массовую и линейную. Массовой скоростью G называется масса жидкости (кг), вы-горающей в единицу времени (ч, мин) с единицы поверхности. Под линейной скоростью v горения жидкости понимают высоту ее слоя (мм, см), выгорающего в единицу времени:

,

,

где r — плотность жидкости, кг/м3; h – высота слоя сгоревшей жидкости, мм; t — время горения.

Зная или определив линейную скорость выгорания, можно вычислить массовую и наоборот.

Скорость горения жидкостей непостоянна и изменяется в зависимости от начальной температуры, диаметра резервуара, уровня жидкости в резервуаре, скорости ветра и других факторов. Для горелок малых диаметров скорость сгорания сравнительно велика. С увеличением диаметра скорость сгорания сначала уменьшается, а затем возрастает, пока не достигнет определенного постоянного значения для данной жидкости. Такая зависимость обусловлена различными причинами. На скорость горения в малых горелках существенно влияют стенки, так как пламя, соприкасаясь с ними, нагревает верхнюю кромку до высокой температуры. От верхней кромки тепло теплопроводностью распространяется по всей стенке и передается жидкости. Этот дополнительный приток тепла со стороны стенки увеличивает скорость испарения жидкости. Увеличение скорости горения с увеличением диаметра связано с переходом от ламинарного режима горения к турбулентному. Этот переход сопровождается уменьшением полноты сгорания, а большое количество выделяющейся сажи способствует увеличению степени черноты пламени, что приводит к увеличению теплового потока от пламени. При турбулентном горении обеспечивается наиболее быстрый отвод паров от поверхности жидкости, увеличивается скорость испарения.

Скорость горения в больших резервуарах увеличивается с ростом диаметра незначительно. Считают, что скорость горения в резервуарах диаметром больше 2 м практически одинакова.

Сильный ветер способствует смешиванию паров с воздухом, повышению температуры пламени, в результате чего интенсивность горения увеличивается.

По мере снижения уровня жидкости в резервуаре увеличивается расстояние от пламени до поверхности жидкости, поэтому уменьшается приток тепла к жидкости. Скорость сгорания же постепенно уменьшается и при некотором критическом расстоянии поверхности жидкости от кромки борта может наступить самотушение. Это расстояние называется критической высотой; она увеличивается с увеличением диаметра резервуара. Для больших резервуаров зависимость скорости горения от высоты свободного борта практического значения не имеет, так как высота стандартных резервуаров всегда значительно меньше критической высоты. Так, расчет показывает, что само- тушение в резервуаре диаметром 23 м может наступить при высоте его более 1 км. Действительная высота резервуара 12 м.

Понятие температуры вспышкиТемпературой вспышки называется температура, при которой нефтепродукт, нагреваемый в стандартных условиях, выделяет такое количество паров, которое образует с окружающим Для индивидуальных углеводородов существует определенная количественная связь температуры вспышки и температуры кипения, выражаемая соотношением: Для нефтепродуктов, выкипающих в широком интервале температур, такую зависимость установить нельзя. В этом случае температура вспышки нефтепродуктов связана с их средней температурой кипения, т. е. Методы определения температуры вспышкиСтандартизованы два метода определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом (ГОСТ 4333-87) и закрытом (ГОСТ 6356-75) тиглях. Разность температур вспышки одних и тех же нефтепродуктов при При определении температуры вспышки в открытом тигле нефтепродукт сначала обезвоживают с помощью хлорида натрия, сульфата или хлорида кальция, затем заливают в тигель до определенного уровня, в Определение температуры вспышки начинают за 10°С до предполагаемой температуры вспышки — если она ниже 50°С, и за 17°С — если она выше 50°С. Определение проводят через каждый градус, причем в момент Все вещества, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле ниже 61°С, относятся к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ), которые, в свою очередь, подразделяются на:

|