Методы измерения объема или кубатуры круглого леса определены в ГОСТ Р 52117-2003.

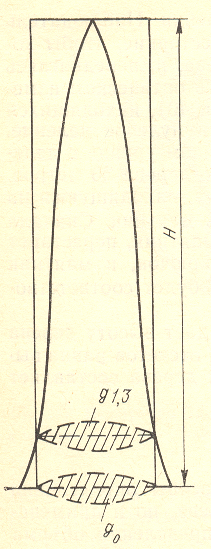

Рисунок 4. Схема уменьшения диаметра бревна.

По приведенным в документе формулам можно выполнить данный расчет леса без снятия коры, а затем рассчитать объем коры и получить кубатуру твердого круглого леса.

Однако некоторые формулы для расчета кубатуры требуют уточнений. Используемые ниже обозначения соответствуют обозначениям указанного ГОСТа.

О круглых лесоматериалах

Рисунок 1. Кривизна и способы ее измерения: а, б – простая кривизна; в – сложная кривизна; г – измерение кривизны в комлевых сортиментах; д – кривизна в сортиментах, изготовленных из комлевой части деревьев порослевого происхождения; е – измерение кривизны в чураках.

Лес лиственных и хвойных пород с учетом качества древесины делят на сорта, а в зависимости от толщины – на три группы: мелкие (от 6 до 13 см), средние (от 14 до 24 см) и крупные (26 см и более). Такие породы, как дуб, бук, ясень, клен, граб, могут иметь длину от 1 до 6 м, остальные лиственные породы – от 2 до 6 м.

Для измерения диаметра применяют следующие инструменты:

- рулетка со шкалой 0-2 м;

- линейка со шкалой 0-500 мм;

- скоба лесная 0-50 см;

- измерительная вилка лесная 0-75 см.

Длину измеряют с помощью металлической рулетки со шкалой 0-10 м. При ее определении для прямых бревен измеряют минимальное расстояние между торцами с учетом возможного наклона срезов. Измерение длины дерева с кривизной имеет свои особенности. Его выполняют с целью определения, к какому сорту отнести лесоматериал.

На рис. 2 показано, как учитывать подпилы (а) или подкосы (б). Длину измеряют с точностью до десятых долей метра.

На рис. 3 показаны возможные варианты измерения: простая кривизна (позиция а, б) и сложная (позиция в). Кривизну определяют в процентах путем деления величины прогиба, измененного в сантиметрах на его длину, измеряемую в метрах.

Рисунок 2. Измерение длины бревна с подпилом или со скосом пролила.

Так, кривизна в позиции а составляет 3:1,3=2,3%, а в позиции б – 13:4,5=2,9%. При сложных изгибах (рис. 1, в) определяют его максимальное значение. На позиции г показано, что комлевую часть необходимо удалять. Однако комель не удаляют, если его диаметр не превышает более чем в 1,2 раза диаметр, расположенный на расстоянии 1 м от него.

На рис. 1, д показано измерение кривизны в комлевых сортиментах, а в позиции е – в чураках. Здесь необходимо отметить, что, разделяя бревно с изгибом на части, можно перевести его в более высокий класс. Так, бревно длиной 5 м со стрелой прогиба 3,6% соответствует 4 сорту. Если же его разделить пополам, то прогиб уменьшится в 2 раза, что позволит, например, ясеневые кряжи считать авиационным материалом.

Постепенное уменьшение диаметра бревна называют сбегом. Его измеряют в процентах на длине 1 пог.м. На рис. 4 показан сбег, не превышающий 2%. Действительно, максимальный сбег, S, в процентах в верхней части бревна равен:

S=100×(428-420)/420=1,9%

Вернуться к оглавлению

Измерение объема бревен

Рисунок 3. Замер бревна. В том случае, если бревно имеет правильную форму, то замеряют его по диагонали от коры и до коры.

Диаметр измеряют с точностью до миллиметра. Если сечение, перпендикулярное к оси бревна, где D<20 см, имеет видимую на глаз овальность, то необходимо делать два измерения, выполняя их перпендикулярно друг другу, и по ним определять среднее значение.Одно измерение допускается делать, если субъективно видно, что его сечение имеет правильную окружность. У бревен, где D>20 см, определяют только один, меньший диаметр.

Вариант правильного определения показан на рис. 5.

Объем бревна вычисляют по трем параметрам: верхнему (d), нижнему (D) и среднему (dс). D и d определяют либо на торце, либо на расстоянии, не превышающем 15 см от него. Результат округляют до целого по общим правилам, то есть дробную часть меньше 0,5 отбрасывают. Если она равна 0,5 и больше, то к целой части прибавляют единицу.

Средний диаметр определяют между двумя метками, которые наносят таким способом:

- Измеряют рулеткой длину и результат округляют до целого числа.

- Полученное значение делят на 2.

- Откладывают результат округления от верхнего и нижнего торца, делая соответствующие метки.

- Расстояние между метками делят пополам и в этом месте измеряют диаметр dс.

Какие-либо пороки древесины, которые могут сказаться на точности вычислений, необходимо исключать. Для этого можно изменить направление замеров либо измерить 2 раза рядом с дефектом и результат усреднить.

Рисунок 5. Определение диаметра верхнего торца.

Объем бревна по среднему диаметру определяют, считая его круглым прямым цилиндром с диаметром основания, равным dс.

V=πdс2×L/4, (1),

где L – длина, м.

Если сбег бревна менее 1 см/м, то можно воспользоваться формулой:

V=π(D2+d2)×L/8, (2).

Примечание. Значение диаметров в формулах (1) и (2) необходимо выразить в метрах. Если оставить в сантиметрах, то полученный результат необходимо разделить на 10000.

Самым точным является секционный метод измерения объема бревна. Диаметр секции измеряют, не снимая коры, по двум взаимно перпендикулярным направлениям и усредняют. Длина отрезка не должна превышать 0,2 м. Объем каждого участка определяют по формуле (1) и находят общую сумму. Можно воспользоваться формулой (2). Однако этот метод весьма трудоемкий и займет много времени.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные методы нахождения кубатуры

Рисунок 6. Складочный объем штабеля бревен: 1 – боковая сторона штабеля; 2 – торцевая сторона штабеля.

По скорости измерения подходящим является способ определения по диаметру d и среднему сбегу. В этом варианте средний диаметр определяют опосредованно, через сбег S:

S=(D-d)/L, (3),

где D и d измеряют в сантиметрах и без снятия коры, а L – в метрах.

Определяют средний диаметр:

dс= d+S×L/2, (4),

и далее можно воспользоваться формулой (1).

Теперь необходимо учесть объем, который занимает кора. В месте, где измеряют диаметр, аккуратно снимают кору. Так делают при нахождении окружности посредине бревна. На торцах толщину коры учитывают по четко видимой границе между древесиной и корой.

Если показатель в средней части измерен с корой, то в этом месте ее толщину определяют путем вычитания удвоенной толщины коры, которую вычисляют по торцевым срезам. Вначале находят величины торцов вместе с корой, а затем без коры, как указано выше. Разность между этими измерениями даст удвоенную толщину коры на торцах, которую усредняют. Полученный результат вычитают из dс, измеренного без снятия коры.

Рисунок 7. Схема штабеля и деления его общей ширины на отдельные секции.

Еще один метод учета толщины коры основан на использовании поправочного коэффициента. Это самый трудоемкий метод. Он основан на измерении диаметра в середине бревна. Вначале определяют dс с корой, а затем без нее. Измеряют с точностью до миллиметра и каждый результат возводят в квадрат. Чтобы получить статистически достоверный поправочный коэффициент, выборка должна содержать не менее 500 бревен.

Выборку необходимо комплектовать так, чтобы в ней были соблюдены соответствующие пропорции фактических размеров хлыстов в общей партии. Отбор должен быть случайным.

Просуммировав dс2всех экземпляров, делим сумму без коры на сумму квадратов диаметров с корой. Теперь результат измерений объема бревен с корой необходимо умножить на полученный коэффициент.

Геометрическим методом определяют кубатуру отдельного штабеля. Пример такого штабеля показан на рис. 6. На рис. 7 видно, как в реальных условиях может выглядеть штабель и деление его общей ширины на отдельные секции. Ширина одной секции не должна превышать 3 м. Высоту штабеля Н определяют путем усреднения секций. Далее определяют объем по формуле:

V= H×B×L, (5).

Точные расчеты помогут определить кубатуру леса, требуемую для запланированного строительства.

Обмер и определение объема растущего и срубленного дерева

Обмер и учет срубленных деревьев

Рис. 6. Форма деревьев (I) и поперечное сечение ствола (II): 1 — дерево, выросшее в густом лесу; 2 — в лесу средней густоты; 3 — в редком лесу; АВ — наибольший диаметр; CD — наименьший

Но, как правило, стволовая часть составляет главную древесную массу, с возрастом увеличивающуюся.

Многочисленные наблюдения показали, что в спелых, сомкнутых древостоях масса стволовой древесины составляет 60—85%, ветвей 5—25 и корней 5—30% общей массы дерева.

Таксационные признаки древесного ствола.

Определение объема ствола.

Рис. 7. Разбивка дерева на 2-м отрезки

В табл. 2 приведены объемы 2-м отрезков по срединному диаметру. Объем вершины длиной менее 2 м обычно настолько мал, что практически в расчет не принимается. Вычисляют объем вершины по формуле объема конуса — умножением площади основания на */з высоты, т. е. площадь основания следует умножить на длину и полученное произведение разделить на три. В табл. 3 приведены данные для определения нужного объема по измеренному диаметру основания вершины и по ее длине.

Пример. Требуется найти объем ствола длиной 22 м. Срединные диаметры 2-м отрезков равны: первый (1 м от нижнего отреза) 41; второй (3 м) 37; третий (5 м) 34; четвертый (7 м) 31; пятый (9 м) 29; шестой (11 м) 27; седьмой (13 мУ 24; восьмой (15 м) 21; девятый (17 м) 17 и десятый (19 м) 12 см. Диаметр основания вершины (длиной 2 м) равен 8 см.

По табл. 1 и 2 находим объемы отрезков, они соответственно равны: 0,2641; 0,2150; 0,1816; 0,1510; 0,1321; 0,1145; 0,0905; 0,0693; 0,0454 и 0,0226 м3. По табл. 3 находим объем вершины — 0,003 м3. Суммировав объемы всех отрезков и вершины ствола, получаем объем ствола, равный 1,2891 м3.

Источник

Особенности таксации растущих деревьев

Cпособы таксации срубленных деревьев не исключают возможность их применения для определения объема растущих деревьев. Однако эти способы не получили применения по следующим соображениям:

1. Измерить диаметры стволов растущих деревьев на различных высотах невозможно, а использование для этих целей сложных приборов (дендрометров) технически трудоемкая работа.

2. Поскольку нельзя измерить диаметры ствола на разных высотах, то и нельзя определить коэффициенты его формы и, как следствие, невозможно характеризовать форму ствола.

С учетом трудоемкости этих измерений были разработаны специальные методы таксации растущих деревьев. 3а основу этих методов положена теория средних величин, позволяющая при минимальном числе измерений достаточно точно определить объемы стволов растущих деревьев. Такими доступными измерению таксационными показателями являются диа- метр на высоте груди человека среднего роста, т. е. на расстоянии 1,3 м от шейки корня, и высота ствола.

Общеизвестно, что стволы деревьев, растущих в насаждении полнодревесны, в то время как деревья, растущие на просторе, характеризуются большой сбежистостью. Таким образом, при одинаковых диаметрах на высоте 1,3 м и высотах объемы отдельных деревьев различны и зависят от формы стволов.

В насаждении деревья по их размерам распределяются закономерно. Так, преобладающая часть деревьев имеет размеры и формы, близкие к показателям среднего дерева. Число деревьев, размеры которых больше и меньше размеров среднего дерева, по мере удаления от него уменьшается. Распределение деревьев по размерам характеризуется кривой нормального распределения.

При таксации совокупности отдельных деревьев выполняют следующие работы:

выбор и клеймение деревьев у шейки корня и на высоте груди;

обмер и перечет деревьев;

определение общего объема (запаса).

У отобранных деревьев мерной вилкой измеряют диаметры на высоте груди. Их высоту определяют глазомерно по ступеням высоты 2. 3 м (15, 17, 19 и т. д. или 15, 18, 21 и т. д.).

Объемы деревьев определяют по массовым таблицам объемов с двумя входами по d и h. В них проводятся средние объемы деревьев в зависимости от породы, диаметра на высоте 1,3 м и высоты. Объем одного дерева каждой ступени толщины умножают на число таких стволов и получают запас ступени. Суммируя запас всех ступеней толщины, получают запас совокупности отдельных деревьев.

Рассмотренные выше математические способы определения объема ствола требуют не только рубки дерева, но и применения сложных измерений и расчетов. Для определения объема ствола растущего дерева, кроме диаметра на высоте 1,3 м и высоты, используется особый показатель — видовое число, которое обозначается буквой f.

В и д о в ы м ч и с л о м называется отношение объема ствола к объему цилиндра, высота которого равна высоте дерева, а площадь основания равна площади сечения дерева на высоте груди. Такой цилиндр называется равновеликим (рис. 1), т. е.

Рис. 1. Соотношение размеров ствола и равновеликого цилиндра

Наименование видовое число этот показатель получил от немецкого слова formzahl (форма, вид и число).

Идея использования видового числа была предложена в конце Х1Х века немецким лесоводом Паульсеном и сводится к тому, чтобы объем древесного ствола получить через видовое число, т. е. как произведение объема равновеликого цилиндра на видовое число. Из формулы (1) можно определить объем ствола:

Таким образом, видовое число представляет собой коэффициент, показывающий, какую часть от объема равновеликого цилиндра составляет объем ствола. Зная видовое число, можно легко определить объем растущего дерева по (1), для чего необходимо измерить его высоту и диаметр на высоте груди d1,3.

Общеизвестно, что между высотой дерева и его видовым числом существует зависимость, согласно которой с увеличением высоты дерева видовое число уменьшается.

Источник

Измерение объема деревьев.

Для того, чтобы определить объем срубленного дерева, необходимо знать его длину, а также диаметр в вершинном резе, кора при этом исключается. Зная эти данные можно произвести измерение объема деревьев по специальным таблицам. Существуют таблицы, которые созданы для обмера различного сортимента и носит в просторечье название «кубатурник». Если взглянуть в кубатурник и найти бревно длиной 6,5 метра, а толщиной в вершинном резе 24см,то по данным таблицы объем этого бревна будет составлять 0,36 куб. метра. Существует ограничение сортимента по длине – 0,5 м, толщине – 1 см. и эти данные не учитываются.

Точность объема бревна зависит от сбега ствола растения. Сбег ствола – это уменьшение его толщины от комлевой части к вершинной, на1 метр длины. Сбег ствола может быть различным: слабым, средним и сильным. Для слабого сбега считается уменьшение толщины бревна на каждый погонный метр до1 см. Разница от 1 до2 см считается средним сбегом, от3 см и выше – сильный сбег. Точность в объеме деревьев уменьшается в верхнем резе при сбежистости ствола растения. Такое расхождение следует измерять, учитывая средний диаметр.

Объем растущего дерева определить куда сложнее и это понятно: верхняя часть растения не доступна. Существуют специальные объемные таблицы, позволяющие определить объем дерева, зная его диаметр и высоту.

Для измерения диаметра дерева существует специальная мерная вилка. При измерении диаметра вилку прикладывают к растению на высоте груди, как правило – 1,3 метра, завышать или занижать данный параметр запрещено, так как измерения станут не точными. На практике для этого на одежде меряющего производится характерная отметка мелом и вилка при измерении держится на этом уровне.

Погрешность при измерении деревьев допускается при различном лесе: тонкомер – от 1 до 2 см, обычный лес – до 4 см. Мерная вилка для этой цели имеет специальные различные стороны с различными делениями: одна сторона с делением в 1 см, другая – 4 см.

Для измерения высоты древесных растений применяют особый инструмент высотомер и обычную мерную вилку. Измерив высоту и диаметр, по таблицам определяется объем растущего дерева. Если посмотреть в таблицу и узнать объем сосны, имеющую высоту 26 см, а диаметр 32 см, то получим результат – 0,96 куб. метра.

На заготовке леса, лесозаготовительной бригаде необходимо знать, какой объем леса они заготовили за трудовой день. Для этого на протяжении дня раскряжеванный лес «точкуется» и записывается в специальную тетрадь. «Точкуется» лес следующим образом: диаметр вершинной части реза измеряется мерной линейкой и на торце вершины выполняется характерная отметина (или цифра диаметра) мелом, графитным карандашом. В тетрадь для «точковки» записываются диаметры деревьев и напротив их проставляются особые «точки» и соединяющие их линии, образуя характерный «квадрат». Квадрат образуется из суммы 10, то есть из 4 «точек» и 6 линий. Каждая отдельно проставленная точка и линия соответствует одному бревну определенного диаметра. По мере увеличения количества бревен, увеличиваются и «квадраты» в тетради, соответственно «растет» показательно и кубатура. Как правило, записи в тетрадь заносятся отдельно по породам заготовленного леса. Позже, в рабочем кабинете или дома подсчитывается количество «квадратов», точек и линий, и по таблицам определяется объем заготовленной древесины.

Предлагаю посмотреть ниже видеоролик, как производится «точковка» на рабочем месте, как производится измерение объема деревьев.

Источник

Обмер и определение объема растущего и срубленного дерева

Обмер и учет растущих деревьев

Определение толщины, высоты и объема растущих деревьев.

Определить объем растущего дерева (как и срубленного) можно по высоте и срединному диаметру, но получить эти величины довольно трудно, особенно срединный диаметр. Поэтому необходимо было разработать способ определения объема растущего дерева по высоте и диаметру, наиболее доступному для измерения с помощью мерной вилки. Опыт показал, что оптимальным является диаметр на высоте груди человека, точнее на высоте 1,3 м от шейки корня.

Основным из них признана высота деревьев, поэтому таблицы построены по разрядам высот. Поскольку высота деревьев в разных условиях местопроизрастания и при одинаковых диаметрах различна, к первому разряду относят группу деревьев наибольшей высоты, ко второму — несколько меньшей (и т. д.), к последнему — деревья наименьшей высоты. В 1928—1931 гг. группой крупнейших специалистов лесной таксации на основе многочисленных материалов были разработаны единые массовые таблицы для определения объема деревьев основных пород (сосна, ель, дуб, береза и осина) как по диаметру и высоте, так и по разрядам высот. Эти таблицы, получившие название массовых таблиц «Союзлеслрома», были введены в таксационную практику с 1932 г.

Для сосны массовые таблицы были построены по восьми разрядам высот, для дуба—по семи, для ели и березы — по шести и для осины — по пяти. Кроме того, в пределах каждого разряда (за исключением осины) таблицы составлены по трем различным формам ствола— полнодревееной, средней и сбежистой. Исключение составила осина, поскольку особой разницы в форме ствола не обнаружено. Однако и для других древесных пород преимущественно используют таблицы, составленные по средней форме ствола, так как в натуре у большинства деревьев именно такая форма. Второй причиной, препятствующей применению таблиц, учитывающих сбежистость, является трудоемкость работ по определению формы ствола. Впоследствии аналогичные таблицы были составлены и для других древесных пород, а также много массовых местных таблиц для отдельных районов страны. Все эти таблицы можно найти в различных лесотаксационных справочниках.

Массовые таблицы по диаметрам и высотам рекомендуется использовать при определении объемов небольшого количества растущих деревьев (например, при выборочных рубках, когда отдельные деревья отбирают на больших площадях; при отпуске леса с учетом по пням, когда подлежащие рубке деревья предварительно отбирают и клеймят и т. д.), а по разрядам высот—при больших рубках, требующих предварительного определения объема растущих деревьев. Для пользования массовыми таблицами по разрядам высот необходимо предварительно провести перечет деревьев и установить разряды высот по каждой породе, наиболее характерных для данного участка леса. Затем для каждой породы по соответствующему разряду высот находят в таблице объем дерева каждой ступени толщины перечета. Перемножив эти объемы на число деревьев соответствующих ступеней перечета и сложив произведения, получают запас всего участка по породам.

В некоторых случаях необходимо определить при-близительный объем деревьев без таблиц. Рекомендуется следующий метод визуального приближенного определения объема отдельных деревьев: объем ствола в кубических метрах высотой 25 м равен 0,001 квадрата диаметра ствола в сантиметрах; на каждый 1 м уменьшения или увеличения высоты против 25 м надо соответственно уменьшить или увеличить результат на 3—- 4% Для хвойных пород и на 5% для лиственных.

Пример 1. Требуется определить объем соснового ствола высотой 20 м и диаметром 24 см. Предварительно определяют объем 25-м ствола диаметром 24 см. Согласно вышеуказанному условию он равен (24X24) : 1000 = 0,576 м3. Полученный объем 25-м ствола уменьшают на поправочный породный процент (в данном случае 3 или 4), умноженный на разницу в высоте 25-м и рассчитываемого стволов (25 — 20=5). В результате искомый объем 20-м ствола равен 0,576— [0,04(25 — 20)0,576] =0,576 — 0,115=0,461 м3.

Пример 2. Требуется определить объем осинового ствола высотой 27 м и диаметром 30 см. Его объем будет равен: (30X30) : 1000 = 0,9 м3; 0,9+[0,05(27 — 25)0,9] =0,9+0,09=0,99 м3.

Визуальное приближенное определение запаса насаждения на 1 га можно осуществить по формулам проф. Н. В. Третьякова (Я— средняя высота, Р — полнота): 18 (Я—2)Р для сосны; 23 (Я — 6)Р для ели и пихты; 18 (Я — 6) Р для березы; 22 (Я — 7)Р для осины и ольхи; 30(Я — 8)Р для липы; 20 (Я — 6)Р для дуба, клена и ильма.

Пример 1. Требуется определить запас соснового насаждения средней высотой 24 м и полпотой 0,7. По формуле для сосны запас на 1 га данного соснового насаждения 18(24 — 2)0,7=277 м3 (-280 м3).

Пример 2. Требуется определить запас осинового насаждения средней высотой 22 м и полнотой 0,6. По формуле для осины запас на 1 га данного осинового насаждения 22(22 — 7)0,6=198 м3 200 м3).

Источник

Category Archives: Таксация лесов

Классификация деревьев по классам роста (по Крафту)

Классификация деревьев в насаждении по классам роста предложена еще в XIX в. немецким лесоводом Г. Крафтом.

Эта классификация делит все деревья на пять классов роста (по Крафту — господства). Основной полог леса образуют деревья II класса роста (до 40% по числу и до 70% по запасу древесины); их кроны развиты нормально. Деревья I класса роста несколько выше основного полога леса, их кроны мощные и суковатые и занимают до одной трети протяженности всего ствола; количество таких деревьев около 5%. Деревья III класса несколько ниже основного полога, кроны их более узкие, чем у деревьев II класса, но полностью входят в основной — верхний полог леса. Деревья IV класса имеют очень узкую (IVa) или однобокую (IV6) крону и по высоте ниже деревьев III класса. Деревья V класса целиком находятся под основным пологом леса, их кроны сильно изрежены, они могут быть еще живыми (Va) или отмершими (V6).

Эту классификацию следует рассматривать как своеобразный одиночный кадр киноленты, отображающий процесс изреживания леса. Если один и тот же участок полога леса снимать на киноленту по одному кадру в месяц в течение ряда лет, а затем пропустить эту ленту с обычной для кино скоростью, то можно было бы увидеть, как происходит по мере роста переход отдельных деревьев из II класса в III, из III класса в IV, из IV класса в V. Не исключена некоторая передвижка и в другом направлении из IV класса в III, из III класса во II, как это было установлено Г. Р. Эйтингеном на постоянных пробных площадях в лесной даче Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. В последние годы сделаны попытки разработки новых классификаций деревьев. Однако они не имеют достаточных преимуществ по сравнению с рассмотренной и не нашли широкого применения.

Также ознакомьтесь с понятием бонитет.

Основной полог леса составляют деревья II класса роста

Прирост средний и текущий

Показатели среднего и текущего прироста лесного насаждения являются его важнейшими таксационными показателями, поскольку они прекрасно иллюстрируют состояние лесного насаждения, его обеспеченность влагой и прочие факторы.

По мере роста дерева его объем с каждым годом увеличивается. Если объем дерева разделить на его возраст, то получим величину среднего годичного прироста дерева. Текущий прирост является показателем средней быстроты роста дерева в последний период (берут обычно 5 лет). Для его определения нужно знать объем дерева в настоящее время и 5 лет назад. Разница в объеме, деленная на 5, даст представление о текущем годичном приросте дерева. Текущий прирост определяют на срубленных деревьях специальным анализом. Срубленное дерево размечают на двухметровые отрезки и на их середине выпиливают кружок ствола, т. е. на расстоянии от основания ствола 1 м, 3 м, 5 м и т. д. На каждом кружке от периферии отсчитывают пять колец древесины и измеряют диаметры: настоящий и 5 лет назад. По этим данным можно вычислить объем каждого двухметрового отрезка (как объем цилиндра) в настоящее время и 5 лет назад и таким образом узнать объем дерева, а по разнице между ними — текущий прирост дерева.

Прирост насаждения определяется труднее. В насаждении по мере роста деревьев общий запас древесины увеличивается. Однако здесь наблюдается и обратный процесс. Часть деревьев с возрастом отмирает, образуя отпад. Поэтому запас древесины увеличивается, пока величина отпада меньше прироста оставшихся живых деревьев. Так происходит обычно довольно длительное время. Однако наступает время, когда величина отпада станет превышать текущий прирост живых деревьев. Тогда насаждение начнет разрушаться.

Средний прирост насаждения определяется делением запаса древесины живых деревьев (в данный момент) и запаса отмерших деревьев на возраст насаждения. Данные об отпаде могут быть получены только на постоянных пробных площадях, на которых периодически производится учет деревьев. Это имеет место при проведении научных работ. В практике же средний прирост определяется делением наличного запаса насаждения на его возраст.

Текущий прирост насаждения можно определить методом постоянных пробных площадей или методом модельных деревьев. Модельным называется дерево, являющееся средним по вычисленным диаметру и высоте для данного насаждения. Если по этим размерам отыскать в насаждении дерево и срубить его, то на нем можно определить текущий прирост, а зная его — и прирост всего насаждения. Обычно рубят три приблизительно средних дерева, так как дерево, соответствующее вычисленным размерам, подыскать трудно.

При глазомерной таксации лесных насаждений могут быть использованы таблицы хода роста нормальных лесных насаждений. Такие таблицы составлены на основании специального анализа пробных площадей, заложенных в наиболее полных естественных насаждениях разных возрастов и бонитетов для каждой древесной породы лесообразователя. Таблицы могут служить своеобразным эталоном при таксации конкретных насаждений.

Запас насаждения

Общий объем древесины на 1 га леса называется запасом насаждения. Этот запас состоит из объемов стволов отдельных деревьев. Дерево представляет собой довольно сложную фигуру типа параболоида. Для определения объема растущего дерева пользуются понятием видовое число. Оно равно отношению объема дерева к объему цилиндра, имеющего равновеликие диаметр (на высоте 1,3 м) и высоту:

f = Vд /Vц

Из этой формулы получим, что объем дерева равен произведению объема цилиндра на видовое число, т. е. V=f • g • h, где g — площадь сечения дерева на высоте 1,3 м; h — высота дерева.

Видовые числа у разных древесных пород различные, а в пределах породы зависят еще и от высоты деревьев: они колеблются от 0,356 до 0,592. Чем меньше высота дерева и меньше изменение диаметра с высотой, тем больше видовое число.

Запас насаждения (М) будет равен объему среднего дерева, умноженному на число деревьев на 1 га (N), т. е.

M = f • g • h • N

В практике при глазомерной таксации лесных насаждений пользуются стандартной таблицей запасов и сумм площадей сечения для насаждений с полнотой 1,0. Эта таблица составлена на основании обобщения большого материала таксации пробных площадей, проведенной точными методами.

Средняя высота деревьев

Для определения средней высоты деревьев строят график высот. Для его построения измеряют высоты у двух-трех деревьев каждой ступени толщины, результаты в виде точек наносят на график и по ним от руки проводят плавную кривую с таким расчетом, чтобы по обе стороны кривой примерно было равное число точек. На линии, где нанесены ступени толщины, находят точку, соответствующую среднему диаметру насаждения, и из нее восстанавливают перпендикуляр до пересечения с графиком высот. Точка пересечения будет соответствовать средней высоте насаждения. Следовательно, здесь принимается, что дерево со средним диаметром имеет среднюю высоту для данного насаждения.

При глазомерной таксации среднюю высоту находят проще. Определив средний диаметр насаждения, мерной вилкой находят в насаждении 2 — 3 дерева, диаметры которых близки к среднему. У этих деревьев измеряют высоты и из них выводят среднюю. Для измерения высоты дерева применяют высотомеры различной конструкции.

В последнее время широко используются фотометрические методы определения высот насаждений (фотографии с метровкой анализируют на компьютере). Особенно хорошо этот метод подходит для определения средних высот лесных полос.

Насаждение, чью высоту легко определить фотометрическим методом

Средний диаметр деревьев

Этот показатель является значимым таксационным признаком лесных насаждений.

Для характеристики размеров деревьев, составляющих насаждение, определяется средний диаметр их совокупности. При точной таксации закладывают пробную площадь из расчета, чтобы на ней было не менее 200 деревьев. У всех деревьев мерной вилкой измеряют диаметр ствола на высоте 1,3 м (средняя высота на уровне груди человека). Результаты измерения заносят в пересчетную ведомость. Для удобства вычислений сразу же распределяют деревья по ступеням толщины. Условно приняты следующие размеры ступеней толщины: до 16 см через 2 см, свыше 16 см через 4 см. На основании результатов пересчета вычисляют сумму площадей сечения всех деревьев, находят среднюю площадь сечения и затем средний диаметр.

В нормальном, т. е. не затронутом хозяйственной деятельностью человека, насаждении распределение деревьев по толщине подчиняется определенной закономерности.

Согласно исследованиям А. В. Тюрина, если средний диаметр приравнять к 1,0, а ступени толщины выразить в десятых долях среднего диаметра, то распределение деревьев по таким естественным ступеням будет следующим (при величине Дср менее 25):

Распределение деревьев по естественным ступеням толщины

| Естественные ступени | Число деревьев (в%) | Естественные ступени | Число деревьев (в%) |

| 0,4 | 0,2 | 1,2 | 8,7 |

| 0,5 | 1,5 | 1,3 | 0,1 |

| 0,6 | 5,6 | 1,4 | 3,9 |

| 0,7 | 12,1 | 1,5 | 2,1 |

| 0,8 | 15,4 | 1,6 | 1,0 |

| 0,9 | 15,7 | 1,7 | 0,5 |

| 1,0 | 15,0 | 1,8 | 0,3 |

| 1,1 | 11,7 | 1,9 | 0,1 |

Согласно данным таблицы, самое тонкое дерево имеет толщину, равную 0,4 от среднего, а самое толстое — в 2 раза толще среднего.

Приведенные закономерности можно использовать при глазомерной таксации лесных насаждений. Самые толстые деревья на глаз легко отличаются от других. Измерив диаметр такого дерева и разделив его на 2, получим величину среднего диаметра данной совокупности деревьев.

Бонитет

Бонитет — показатель продуктивности леса. Он в общей форме отражает скорость роста насаждения и может, следовательно, служить также показателем соответствия условий местопроизрастания потребностям данной древесной породы.

Бонитет определяют по возрасту и высоте насаждения. Высота насаждения — один из главных показателей его продуктивности, она легко поддается измерению, поэтому используется для нахождения бонитета. Бонитет определяют по таблицам, составленным в 1911 г. М. М. Орловым.

Таблица бонитетов

Для примера пользования таблицей бонитетов допустим, что таксируем сосновое насаждение в возрасте 55 лет, средняя высота деревьев в нем оказалась равной II м. По таблице 9 в строчке III класса возраста для семенных насаждений высота 11 м находится в колонке IV класса бонитета. Второй пример: таксируем порослевое дубовое насаждение в возрасте 27 лет, его высота 14 м; в строчке III класса возраста для порослевых насаждений высота 14 м соответствует I классу бонитета. Это основной, самый значимый лесоводственно-таксационный признак.

Возраст насаждения

Возраст насаждения определяется по возрасту составляющих его деревьев в доминирующем ярусе.

Возраст дерева определяется подсчетом годичных колец древесины на срезе пня у шейки корня и выражается в годах. Возраст дерева можно определить с помощью приростного бура: по радиусу высверливают столбик древесины и на нем подсчитывают число годичных слоев. Возраст сосны можно установить подсчетом числа мутовок. Возраст лесного насаждения выражается классом возраста, под которым понимается промежуток времени, когда лес хозяйственно однороден. Этот промежуток имеет три масштаба: 20 лет — для насаждений средней быстроты роста (хвойные и семенные дубово-ясеневые); 10 лет — для порослевых дубово-ясеневых и семенных насаждений быстрого роста (осиновые, березовые) и 5 лет — для кустарников. Классы возраста обозначаются римскими цифрами. К I классу относятся насаждения, возраст деревьев которых находится в пределах от 1 до 20 лет для хвойных и семенных твердолиственных и от 1 до 10 лет для порослевых и мягколиственных; ко II классу соответственно от 21 до 40 лет и от 11 до 20 лет и т. д.

Возраст является важным таксационным признаком леса, поскольку является важным показателем лесорастительных условий территории, а также правильного ухода. Обычно выделяют следующие группы насаждений по возрасту: I—II — молодняки; III — средневозрастные; IV — приспевающие; V — спелые; VI, VII и выше — перестойные.

Старовозрастное насаждение из березы

Происхождение

Происхождение является довольно значимым таксационным признаком лесного насаждения.

Различают семенное и вегетативное происхождение насаждений. Дерево, выросшее из семени, считается семенным, а выросшее из поросли, образовавшейся из спящей или придаточной почки на пне срубленного дерева, а также от корневого отпрыска и отводка — вегетативным. Среди вегетативного способа возобновления наиболее распространены порослевой (дуб и др.) и корне-отпрысковый (осина и др.). Все хвойные насаждения семенного происхождения. Лиственные насаждения могут быть семенными (в том числе искусственно созданные), вегетативными и смешанного происхождения, т. е. состоящими из семенных и вегетативных деревьев. Семенные деревья и насаждения по сравнению с порослевыми более долговечны и высокорослы, они имеют лучшее качество древесины. Поэтому при таксации лесного участка этому признаку уделяют значительное внимание.

Поросль в насаждении семенного происхождения

Густота насаждений

Это важный таксационный признак леса.

Под густотой понимается число деревьев на 1 га. С возрастом густота насаждений уменьшается вследствие отмирания отдельных деревьев. Этот процесс естественного изреживания леса будет рассмотрен в следующей главе. Здесь надо подчеркнуть, что, несмотря на уменьшение густоты, полнота насаждений может оставаться без изменения, поскольку рост и увеличение размеров оставшихся деревьев продолжаются.

Как правило, старовозрастные древостои обладают обладают очень невысокими значениями густоты, полнота же подобных насаждений значительно выше, чем в молодняках. В определенных случаях при чрезмерной густоте лесных насаждений, они подвергаются рубкам ухода, поскольку высокая конкуренция между отдельными деревьями за влагу, которая является важнейшим фактором роста и развития, приводит к общему снижению бонитета насаждения и, соответственно, ухудшению качества товарной древесины или снижению функциональности (в случае защитных лесных насаждений).

Пример густого насаждения

Полнота насаждения

Этот таксационный признак означает степень использования лесом занятого пространства и выражается в десятых долях единицы для каждого яруса отдельно. За нормальную принимается полнота естественного леса, малозатронутого хозяйственной деятельностью человека. Эту полноту обозначают 1,0. Она характеризуется степенью сомкнутости крон деревьев или суммой площадей сечения стволов деревьев на 1 га. Имеются специальные таблицы хода роста насаждений, в которых указывается для разных пород и условий местопроизрастания и возраста нормальная сумма площадей сечений стволов. При точной таксации леса полнота определяется по отношению суммы площадей сечения стволов таксируемого насаждения к сумме, указанной в нижеприведенной таблице, а при глазомерной — по степени сомкнутости крон деревьев. Полным насаждением считается такое, когда просветы между кронами деревьев будут меньше средних размеров кроны, т. е. в эти просветы мысленно нельзя дополнительно поместить дерево.

Различают высокополнотные насаждения с полнотой 0,9—1,0; среднеполнотные— 0,6—0,8; низкополнотные — 0,4—0,6 и редины с полнотой 0,3 и ниже.

Стандартная таблица сумм площадей сечения стволов на высоте 1,3 (м) и запасов древесины на 1 га (м3) в насаждениях при полноте 1,0

| Средние высоты, м | Дуб | Сосна | Береза | |||

| Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | |

| 10 | 18,1 | 100 | 27,1 | 141 | 16,1 | 83 |

| 14 | 22,5 | 160 | 30,6 | 206 | 20,0 | 134 |

| 16 | 24,4 | 193 | 32,2 | 240 | 22,0 | 163 |

| 18 | 26,4 | 230 | 33,3 | 275 | 23,9 | 195 |

| 20 | 28,3 | 266 | 34,3 | 312 | 25,7 | 228 |

| 22 | 30,2 | 308 | 35,1 | 348 | 27,5 | 267 |

| 24 | 32,1 | 353 | 36,0 | 384 | 29,2 | 305 |

Методы таксации деревьев и их совокупностей Определение объема ствола отдельного дерева

Среди множества

формул объема ствола есть две простые:

а) определение

объема ствола как параболоида

V

= [ (Πd20

) /4 ] 0,5Н

= 0,785 d20

0,5Н (1),

где d0

— диаметр

на высоте пня;

Н — высота

дерева.

б) определение

объема ствола по срединному сечению

V

= 0,785 d21/2

Н (2),

где

d1/2

— диаметр на половине высоты дерева ;

Н — высота

дерева.

Эти формулы

приблизительные, так как стволы имеют

довольно разную форму (разные контуры

образующей поверхности). Различия в

форме ствола определяют по т. наз.

коэффициентам

формы ствола.

Их четыре: q0

, q

1 , q2

, q3

|

Высоты ствола |

0 (на пне) |

1/4 |

1/2 |

3/4 |

|

Диаметры, на |

Д0 |

Д1/4 |

Д1/2 |

Д3/4 |

|

Коэффициенты |

q0 |

q |

q2 |

q3 |

|

расчеты q0 диаметры |

Д0 |

Д1/4 |

Д1/2 |

Д3/4 |

Наиболее важным

является q2

= Д1/2

/ Д1,3,

так как было

обнаружено, что он наиболее тесно

коррелирует с видовым числом ствола

f, необходимым

для точного определения объема стволов

и запаса древесины.

. Средние

значения q2

для основных

пород: сосны — 0,65; ели, пихты, осины –

0,70; березы – 0,66, но в реальных древостоях

их значения изменяются от

0,55 до 0,80.

Поэтому нужно обязательно определять

q2

для определения видового числа по

формуле Б.А.Шустова:

f = 0,6 q2

+ 1,04 /

(q2

Н) (3)

Значения видового

числа f колеблются в зависимости от

высоты и густоты древостоя в пределах

0,36-0,58. Примерные средние значения

составляют 0,40-0,50. Ошибка определения f

по этой формуле ± 3,0% и мы будем использовать

ее в поле в расчетах объема ствола по

формуле 4 :

V

= 0,785 Д21,3

Н f

(4)

Средние значения

Д и Н в древостое важны для определения

объема среднего дерева древостоя и как

их найти — пойдет речь далее.

Сумма площадей

сечения стволов на 1 га (Σg

или абсолютная полнота).

Диаметр среднего

дерева древостоя (Д ср.)

Чтобы найти общий

объем стволов на единице площади (1 га)

или запас

древостоя для оценки ресурсов древесины

в типичном

месте выдела закладывают пробную площадь

(ПП), где должно быть около 200 деревьев.

В средневозрастных древостоях ее размер

примерно 0,20 га (40×50 м). Далее отыскивают

дерево, среднее по всем таксационным

показателям – расчетному диаметру,

высоте, форме ствола и срубают его. Затем

измеряют ствол и определяют его объем,

далее умножают этот объем на число

деревьев на ПП и получают искомый запас

древесины в насаждении.

Вначале определяют

сумму площадей сечений стволов на 1 га

(Σg),

которая называется также абсолютной

полнотой, а

затем диаметр среднего дерева древостоя

(Д ср.)

При этом делают

т.наз. перечет

деревьев по

ступеням (классам, градациям) диаметра

– т. е. учитывают диаметр с округлением

до 4 см (в молодняках до 2 см).

Результаты перечета

показаны в таблице.

Таблица 5.1

Определение суммы

площадей сечения стволов на 1 га (Σg)

и диаметра среднего дерева древостоя

(Д ср.)

|

Входящие см |

Ступень |

Число |

Площадь м2 |

||||||

|

1 ва |

всех ступени |

||||||||

|

мин. |

макс. |

cредний |

№ сту пени |

живых |

сухих |

живых |

сухих |

||

|

см |

м |

||||||||

|

2,1 |

6 |

4 |

0,04 |

1 |

14 |

30 |

0,0013 |

0,018 |

0,038 |

|

6,1 |

10 |

8 |

0,08 |

2 |

25 |

16 |

0,0050 |

0,126 |

0,080 |

|

10,1 |

14 |

12 |

0,12 |

3 |

35 |

7 |

0,0113 |

0,396 |

0,079 |

|

14,1 |

18 |

16 |

0,16 |

4 |

45 |

0,0201 |

0,904 |

||

|

и |

20 |

0,2 |

5 |

35 |

0,0314 |

1,099 |

|||

|

24 |

0,24 |

6 |

25 |

0,0452 |

1,130 |

||||

|

28 |

0,28 |

7 |

15 |

0,0615 |

0,923 |

||||

|

32 |

0,32 |

8 |

10 |

0,0804 |

0,804 |

||||

|

Итого |

204 |

53 |

5,40 |

0,197 |

|||||

|

Итого |

1020 |

265 |

27,0 |

0,36 |

|||||

|

Среднее |

0,0265 |

||||||||

|

Диаметр среднего |

0,207 м (20,7 см) |

Определение

диаметра

среднего по площади сечения дерева

древостоя:

1. Определяем Σg

по ступеням

и «итого» на пробе: 5,40 м кв.

2. Рассчитываем

среднюю площадь сечения дерева, разделив

«итого

Σg»

на число

деревьев: 5,40 / 204 = 0,0265 м кв.

3. Определяем

диаметр этого сечения: √0,0265 / 0,785 = 0,207

м

Данный таксационный

показатель для простоты сокращенно

называют «средним диаметром».

Однако правильным

является сокращение «диаметр среднего

дерева», который рассчитывают через

среднюю площадь сечения, так как нужно

дерево со средним

объемом ствола,

и в формуле объема ствола стоит квадрат

диаметра (площадь сечения ствола).

Значит, нужна средняя

площадь

этого сечения, и уже только из нее

рассчитывают диаметр.

Если же мы попробуем

глазомерно (или даже расчетным путем)

определить Дср

как простой средний показатель из

перечета по диаметрам, то получим Дср

≈ 16 см (диаметр

модального класса №

4 с наибольшей

частотой) и

это будет

весьма

существенная ошибка — до –

20% ! (см.

рисунок).

Поэтому при

глазамерном определении Дср нужно

всегда помнить об этом сдвиге.

Дср

определяет стоимость древесины как

ресурса через количество мелкой и

крупной деловой древесины. Чем больше

Дср, тем

больше крупных сортиментов будет

получено.

Определение

средней высоты (Нср) деревьев в древостое

Нср определяют

несколькими способами. Наиболее точный

– это выполнение работ по перечету,

расчет Σg,

Дср. и поиск

деревьев со средней площадью сечения

(средних деревьев древостоя), измерение

высоты у 3-5 таких деревьев и расчет по

ним среднего значения высоты.

Вторым по точности

является способ определения средней

высоты также по 3-5 деревьям, но средние

деревья особенно не ищут, а берут деревья

из модальных

ступеней (ступеней с наибольшей частотой).

При этом Σg

и

Дср может

быть определено

глазомерно; такой способ применяют для

определения класса бонитета.

Третий способ

нужен для точного определения запаса

на ПП. Для этого измеряют высоты у 15-20

деревьев всех ступеней толщины и строят

диаграмму зависимости Н от Д (рисунок)

Рис. График высот

по таким графикам

построены Таблицы объемов стволов по

разрядам высот и линии там идут как

серия кривых выше этой линии (1 и 2 разряды)

и ниже ее (4 и 5 разряды), а сама линия дана

как столбец таблицы объемов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #