вернуться на стр. “Предложение в табл.“ “Синтаксический и пунктуационный разбор»

Смысловые отношения устанавливаются в словосочетании, между членами предложения, выраженными оборотами, между частями сложного предложения.

Субъектное — значение отношения предмета к действию, которое совершает сам предмет, или к состоянию, характеризующему предмет.

Объектное — значение отношения предмета к действию, которое направлено на этот предмет.

Определительное (атрибутивное) — значение отношения одного предмета к другому с характеристикой по признаку, действию, свойству.

Обстоятельственное (определительно-обстоятельственное) — значение отношения с характеристикой места, цели, причины и т.д.

Смысловые отношения связаны с видом синтаксической связи:

— грамматическая основа субъектно-предикативные (в некоторых односоставных предложениях субъект не выражен формально) В классе жарко.

— обособленные члены полупредикативные (знач. добавочного сообщения) Снег, мягкий и пушистый, падал вокруг.

— однородные члены равноправия Мальчик купил книгу и тетрадь.

— уточняющие члены пояснительные Там, вдали за рекой.

— парцеллированные члены присоединительные Продается квартира. Недорого.

— вводные единицы соотносительные Зима, к счастью, была не очень холодной.

— обращение контакто-устанавливающие Девушка, скажите, пожалуйста, который час?

— комплетивные (восполняющие) отношения устанавливаются в словосочетании, в котором главное слово является информативно недостаточным и нуждается в обязательном смысловом распространении (дополнении): три студента, надо заниматься, кто-то незнакомый, один из вас, лень вставать

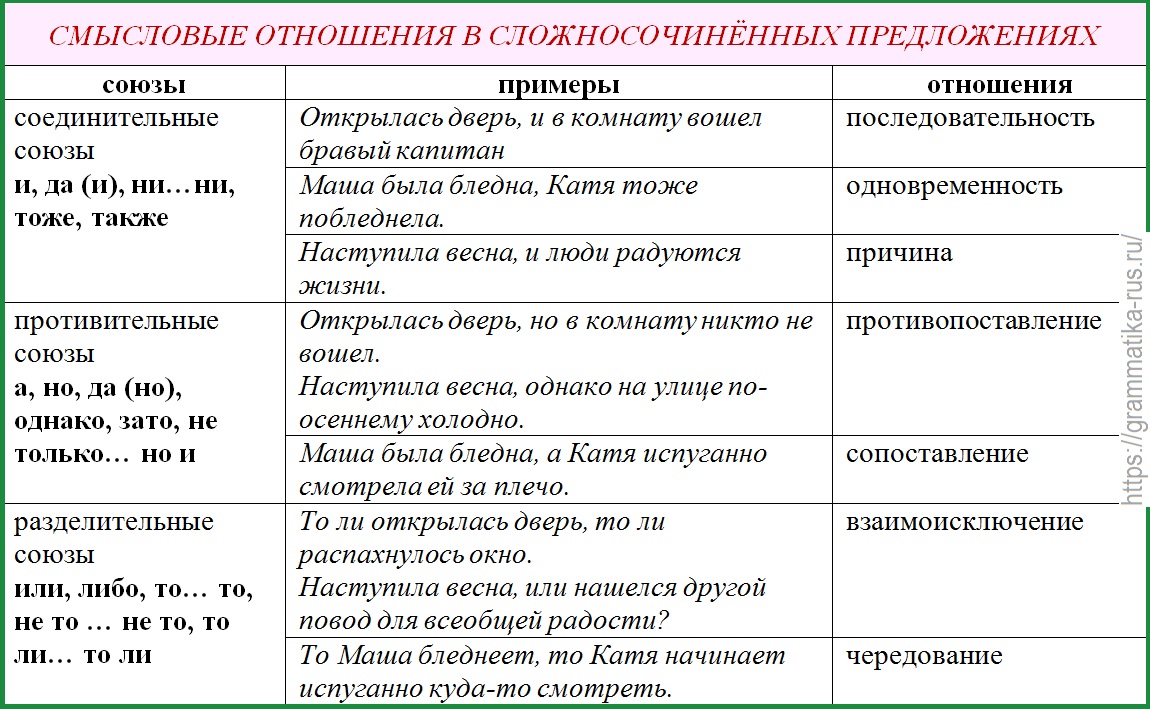

Между частями ССП смысловые отношения связаны с видами сочинительных союзов с учетом их частных значений, например в ССП с противительными союзами: а (сопоставительные), но (ограничительные), да (=но), зато (возместительные), однако (противопоставительные).

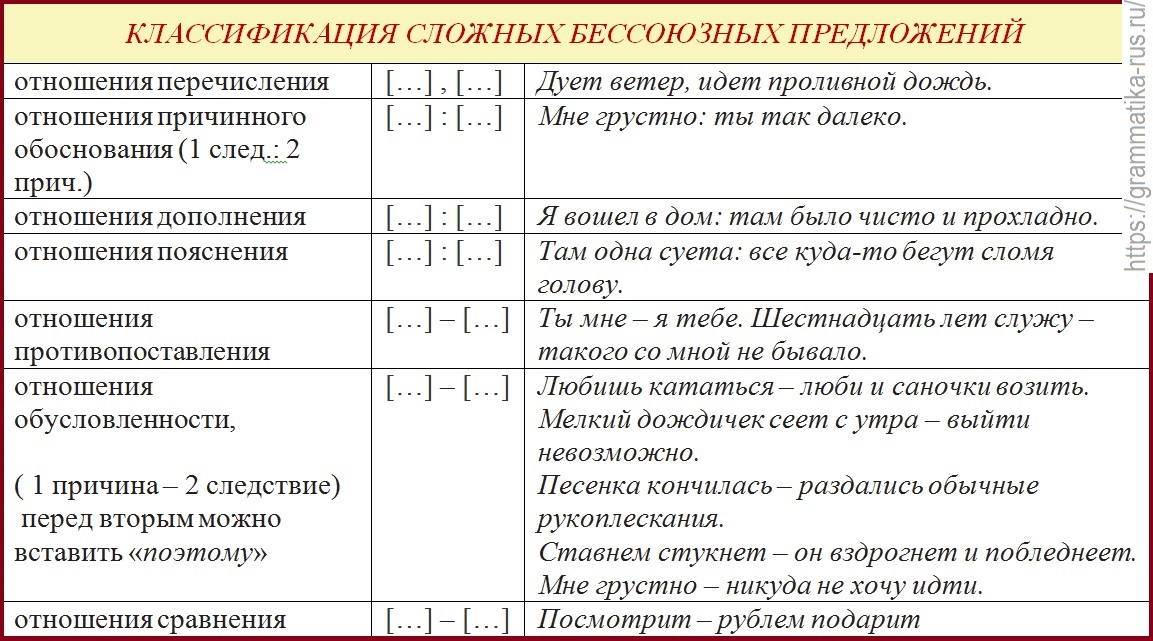

В БСП смысловые отношения определяют пунктуацию.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Смысловые отношения в ССП

Тест на тему Смысловые отношения в сложном предложении

Тест на тему Смысловые отношения в словосочетания

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. “Предложение в табл.“ “Синтаксический разбор«

Смысловые отношения между рядом стоящими предложениями могут быть различны.

- Содержание предложения (2) указывает на причину того, о чём говорится в предложении (1).

Предложение (1). (Почему?)

Предложение (2).

Ко второму предложению можно подставить союз потому что/так как.

((1)) Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. ((2)) Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение (А. Пушкин. Барышня-крестьянка).

- Содержание предложения (2) содержит вывод, следствие из того, о чём говорится в предложении (1).

Предложение (1). (Что из этого следует?)

Предложение (2).

Часто ко второму предложению можно подставить слово поэтому/следовательно.

((1)) Пройдёт лет пятьдесят-шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его жизни (да продлит Бог его дни!), будут также глядеть как на чудо. ((2)) И потому я считаю нелишним рассказать о том, как весной тысяча девятьсот пятого года я видел Толстого (А. Куприн. События в Севастополе).

- Предложение (2) содержит ответ на вопрос, представленный в предложении (1).

Предложение (1)?

Предложение (2).

((1)) Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? ((2)) Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! (А. Чехов. Хамелеон)

- Предложение (2) поясняет, обосновывает, раскрывает мысль, представленную в предложении (1).

Предложение (1). (А именно; что это значит?)

Предложение (2).

Ко второму предложению можно подставить слово ведь.

((1)) Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. ((2)) Ты ведь… известный народ! (А. Чехов. Хамелеон)

- Содержание предложения (2) противопоставлено содержанию предложения (1).

Предложение (1). (Но, а, однако, зато.)

Предложение (2).

((1)) На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. ((2)) Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в её комнате причёсывал парикмахер (А. Чехов. Ионыч).

Как создать смысловую связь между примерами в сочинении ЕГЭ

К 2. Эта загадочная смысловая связь

Что мы точно знаем?

|

Связь между предложениями |

|

| Смысловая |

Грамматическая |

|

Текст (от лат. textus — ткань; сплетение, сочетание)

Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине. Смысл. связь текст |

См. задание 25 Слова-сцепки. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тётушка сразу же воскликнула…

|

Нам всем понятно, что такое связь между предложениями. Задание 25 нацеливает на поиск слов – сцепок, осуществляющих грамматическую связь между предложениями.

Мы понимаем, что предложения в тексте должны быть связаны по смыслу. «Шедевр» «Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине» нельзя считать текстом, именно из-за отсутствия смысловой связи.

Но даже это бессвязное нечто можно, проявив фантазию, превратить в текст:

|

Я люблю торты. Их крем из взбитых сливок напоминает мне льдины, на которых сидят пингвины. |

Теперь у нас есть связь и на уровне смысла (крем напоминает льдины), и на уровне грамматики (слова-сцепки «торты – их»). |

В этом нет ничего нового. Про связь между предложениями мы говорим постоянно. А вот что такое смысловая связь между частями текста? Мы про неё специально не говорим, потому что очевидно, что разные микротемы одного текста связаны по смыслу. Это данность. Но теперь про эту «данность» и «очевидность» нужно написать специально и отдельно. Если этого не будет, то за комментарий наш ученик получит уже не 5 баллов, а 4. То есть будет логичным сказать, что специальное объяснение связи между примерами оценивается в один балл.

Определяем для себя структуру комментария:

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

|

5 баллов! |

Только когда кулачок собран – все пальчики загнуты, можно сказать, что я выполнил(а) поставленную задачу. |

Чтобы написать о связи между микротемами (рассказ о 1-м примере = 1-я микротема / рассказ о 2-м примере = 2-я микротема), нужно знать, какой эта связь бывает.

Смысловые отношения между микротемами

1. Причинно-следственные отношения

|

следствие

|

поэтому, отсюда следует, в результате этого, |

причина    |

потому что, так как, из-за того что, |

Рассмотрим этот вид связи на уровне предложений:

Сегодня дождь, следовательно, нужно взять зонт. Отношения следствия (справа перечислены слова, которые помогают выразить эти отношения). Но стоит поменять части высказывания местами, отношения следствия превращается в отношения причины: я взяла зонт, потому что …

Как проявляется причинно-следственная связь на уровне микротем?

|

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана |

|

Изменилось отношение людей |

Изменилось отношение людей |

потому что |

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана |

Здесь и далее (если не указано иного) для анализа используется текст Н.С. Лескова, приведённый в демоверсии по русскому языку 2019 года.

|

Текст |

|---|

|

(1)Мой отец и исправник были поражены тем, что нам пришлось переночевать (2)Кстати, о деньгах. (3)При упоминании о них тётушка сейчас – Ах, боже мой! (4)Да где же моя шкатулка? (5)В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? – (9)Я сейчас скачу, скачу туда… (10)Он, верно, уже – (14)Забыли, возьмите, – глухо произнёс Селиван. (15)Более он ничего сказать не смог, потому что задыхался от (16)Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, (17)Шкатулка была в полной целости. (18)Тётушка сняла с шеи ключик, – Всё, всё как было! – (19)Сохранно… – тихо молвил Селиван. – (20)Я всё бёг за (21)Хотел догнать… (22)Простите, что сижу перед вами… (24)Отец первый подошёл к нему, обнял его и поцеловал в – (28)Возьми то, что тебе дают, – сказал исправник. – (29)За что? (30)Не надо! – (31)За то, что ты честно сберёг и принёс забытые у тебя – (32)А то как же? (33)Разве надо нечестно? – (34)Ну, ты хороший человек… (35)Ты не подумал утаить чужого. (39)И он встал с места, чтобы идти назад к своему – На что? (44)Ко мне теперь, вот уже три дня, всё стали люди (48)Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною (54)В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и (По Н.С. Лескову*) * Николай Семёнович Лесков (1831–1895) – |

Как работать?

Если я вижу в тексте причинно-следственные отношения, то я понимаю, что нужно взять в качестве примеров.

|

1-й пример из текста

|

|

смысловая связь между ними |

|

Антитеза, которая показывает, как изменилось отношение «всех» |

Рассказ автора о действиях семьи |

Очевидная причинно-следственная связь. Если бы не…, то … |

Ещё в начале учебного года я была, мягко говоря, не в восторге от новых требований к комментарию, но, чем больше я сама пишу в этом формате, тем больше понимаю замысел разработчиков критериев. Именно осознание связи между примерами заставляет подбирать их не бездумно, не по принципу «в огороде – бузина, в Киеве — дядька», а действительно продуманно и логично.

На примере моих учеников могу сказать, что мыслительная деятельность по плану, указанному в критерии (привожу пример + ещё пример, пишу про связь), не всегда приводит к нужному результату. После приведения примеров оказывались в тупике, не зная, что писать про связь.

Происходит это, на мой взгляд, потому, что часто ученики приводят примеры из текста, как будто делают «переучёт» и расставляет таблички на полках магазина: вот метафора, вот эпитет, вот антитеза, вот оценочная лексика, которая показывает отношение автора к герою… Такой подход и приводит к тупику. Да, это примеры из одного текста, но не любые два примера имеют между собой ярко выраженную смысловую связь и «работают» на одну и ту же проблему.

Пример + пример ≠ связь

Не высасывай связь из пальца!

Не притягивай связь за уши!

Мы опробовали другую модель мыслительной деятельности:

|

1. Определяю вид смысловой связи. 2. Какие примеры подтверждают наличие этой связи? Называю первый пример и второй пример. |

Понимаю, что в тексте очевидная причинно-следственная связь. Действия семьи привели к изменению отношения людей. Следовательно, первый пример – антитеза, рассказывающая о том, как изменилось мнение людей. Второй пример – рассказ о действиях семьи. |

Что получилось?

Примером, позволяющим понять проблему текста, является антитеза, которая показывает, как меняется отношение людей к владельцу постоялого двора — Селивану. Все в округе считали его «колдуном», «разбойником , «злодеем» и «пугалом», все знали, что он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили. Повтор слова «все» у автора не случаен. Этот приём подчёркивает масштаб неприятия Селивана людьми, его одиночество среди них. Но впоследствии он стал людям «хорош и приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»… Именно такое явное противопоставление позволяет ярко представить жизнь Селивана «ДО» и «ПОСЛЕ».

Говоря о действиях членов семьи рассказчика, автор подчёркивает, что мнение людей изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что важно именно для Селивана. Мы понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его честное имя. Семья мальчика, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание помочь Селивану, мнение «всех» никогда бы не изменилось.

Если видим в тексте причинно-следственную часть, то, как правило, есть то, что изменилось.

Значит, есть антитеза (1-й пример) и рассказ автора о чьих-то действиях, которые и привели к этим изменениям (2-й пример).

|

Красивое место — пустырь

Снесли часовню. Обращаю внимание на лексику, которую использует автор и которая показывает авторское отношение к случившемуся: разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу |

Смех курсантов над преподавателем — уважение

Показал высокий уровень профессионализма Обращаю внимание на лексику, которую использует автор: переводил любой текст на любой странице; делал это «с листа» и в темпе; перевёл даже текст, написанный возрождённым недавно готическим шрифтом … |

Какие ещё бывают смысловые отношения, рассмотрим ниже.

2. Дополнение и уточнение данной информации

|

информация 1 + информация 2 = полная информация |

также, вместе с тем, кроме того, более того |

Вторая микротема (второй пример) может дополнять, уточнять первую (второй пример).

|

Рассказ о поступке Селивана |

+ |

Изображение его физического состояния Тяжело дыша, задыхался от непомерно скорой ходьбы, от сильного внутреннего волнения, сел на стул и опустил руки и голову, всё бёг, хотел догнать, задохнулся… |

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Рассказ о поступке Селивана |

Изображение его физического состояния |

Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым, подчёркивает, что он совершенно не думает о себе. |

Как написать

Рассказ о поступке Селивана производит на нас особенно сильное впечатление именно в сочетании с описанием его физического состояния. Этот человек не думает о себе, не считается со своим здоровьем. Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней (и в этом нет ничего нечестного), но он делает всё, чтобы люди как можно быстрее получили шкатулку с деньгами. Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым.

Внимание!

Текст, который мы пишем должен быть САМОДОСТАТОЧНЫМ, то есть любой читающий должен всё понять только из нашего текста. В этом случае перед рассказом о поступке Селивана понадобится кратко (очень кратко!) ввести читателя в курс дела – рассказать о вынужденном ночлеге и о пропаже шкатулки.

Мы не можем начать с того, что Селиван принёс и отдал тётушке шкатулку

Это неизбежно вызовет вопросы:

-

Кто такой Селиван?

-

Что это за шкатулка?

- Почему она оказалась у Селивана?

Но! ПЕРЕСКАЗ = КОММЕНТАРИЙ = 0 баллов. Пересказ может появиться в нашем сочинении только как вспомогательный фрагмент.

Пересказ — пишу о том, что делают герои.

Анализ — пишу о том, что делает автор.

На каких ещё примерах можно рассмотреть смысловые отношения дополнения?

|

Речь Селивана (можно продумать и проконтролировать) |

+ |

Жесты (нельзя продумать и проконтролировать) Покачал головой (от недоумения) Слова, называющие действия Селивана Продолжал сидеть, не трогался, словно ничего не понимал, встал, чтобы идти |

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Речь Селивана |

Слова, называющие действия героя и позволяющие «увидеть» его жесты |

Его слова, жесты и действия — всё говорит об одном: он действительно (а не только на словах) не понимает, за что его благодарят |

Как написать

Речь героя именно в сочетании с изображением его действий помогает автору создать очень цельный образ. Слова человек может контролировать, жесты – нет. Он качает головой именно от недоумения, не понимая, за что его благодарят. Он сидит не в ожидании награды, а только для того, чтобы отдышаться. Селиван из тех, кто не солжёт «ни словом, ни взглядом». Этот человек неукоснительно следует нравственным принципам, живёт так, как положено испокон веков, поступает честно, не ждёт благодарности, не понимает, за что его хвалят. Его слова не расходятся с его делами.

Ещё один вид смысловой связи между микротемами.

3. Противопоставление частей информации

| Информация 1 |

|

Информация 2 | но, однако, зато… |

|

Предположения исправника и семьи рассказчика Скрылся со шкатулкой |

|

Реальность… …тяжело дыша, вошёл Селиван со шкатулкой в руках |

|

Многолетнее отношение людей к Селивану Колдун, разбойник, вор, все не любят … |

|

Новое отношение людей к Селивану Для всех сделался человеком любимым и почитаемым |

До этого мы писали про антитезу, как про один пример из текста. В этом случае каждая часть антитезы будет отдельной микротемой.

|

1-й пример |

2-й пример

|

смысловая связь между ними |

|

Многолетнее отношение людей к Селивану |

Новое отношение людей к Селивану |

Именно противопоставление информации позволяет понять, как изменилось мнение людей. |

Как написать

Автор показывает, как много лет люди в городе и округе относились к Селивану. Все считали его «колдуном», «разбойником», «злодеем» и «пугалом», все знали, что он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили.

Но далее Н.С. Лесков пишет о том, что Селиван стал людям «хорош и приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»…

Именно такое явное противопоставление позволяет понять, как изменилась жизнь героя ИЛИ (при другой проблеме) позволяет понять, какую роль сыграла семья рассказчика в его жизни.

4. Сопоставление частей информации

| Информация 1 |

|

Информация 2 |

так (же), таким (же) образом, аналогично, |

|

Хорошее отношение людей к Селивану имеет причину |

в то время как |

Плохое отношение людей к Селивану беспричинно (в предложенном фрагменте) |

|

Хорошее отношение людей к Селивану основано на его поступке |

в то время как |

Плохое отношение людей к Селивану основано только на его внешности (в рассказе «Пугало») |

|

1-й пример

|

|

смысловая связь между ними |

|

По приведённому фрагменту совершенно непонятно, почему много лет люди так плохо относились к Селивану. Если прочитать рассказ «Пугало» полностью, становится ясно, что к Селивану относились плохо, потому что он был страшен собой и нелюдим |

Новое отношение людей к Селивану связано с тем, что все узнали о его честном и благородном поступке |

Из сопоставления этих примеров рождается очень грустная мысль: наше плохое отношение к людям часто беспричинно и ни на чём не основано. |

5. Иллюстрация, выделение частного случая, пояснения

|

Информация 1 |

поясняется |

Информация 2 | например, так, именно, другими словами, иначе говоря… |

|

Обобщение автора Авторская мораль Уж сколько раз твердили миру… |

поясняется

|

Сюжетная часть басни История вороны и лисицы |

|

Рассуждение автора Рассуждение Н. Тэффи о любви-страсти и любви-нежности |

поясняется

|

Пример из жизни героя История женщины, ухаживающей за больным грубым мужем |

|

Текст Тэффи |

|---|

|

(1)Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви.(2)Любовь-страсть — всегда с оглядкой на себя. (3)Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, всё время боится упустить потерянное. (4)Любовь-нежность всё отдаёт, и нет ей предела. (5)И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». (6)Только она одна и не ищет. (7)Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. (8)Наоборот. (9)Нежность идёт сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. (10)А ведь опекать и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке, поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому. (11)Нежность встречается редко и всё реже. (12)Современная жизнь трудна и сложна. (13)Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. (14)Любовь — единоборство. — (15)Ага! (16)Любить? (17)Ну ладно же. (18)Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого? (19)До нежности ли тут? (20)И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои. (21)Кто познал нежность — тот отмечен. (22)В представлении многих нежность рисуется непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью. (23)Нет, не там нужно искать нежность. (24)Я видела её иначе: в обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных. (25)Мы жили в санатории под Парижем. (26)Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали. (27)Настоящий больной был только один — злющий старик, поправлявшийся от тифа. (28)Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза. (29)Вокруг старика, как трепетная птица, вилась его жена. (30)Женщина немолодая, сухая, лёгкая, с увядшим лицом и тревожно-счастливыми глазами. (31)И никогда она не сидела спокойно. (32)Всё что-то поправляла около своего больного. (33)То переворачивала газету, то взбивала подушку, то подтыкала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. (34)Все эти услуги старик принимал с явным отвращением. (35)Каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала: — Вот, может быть, вы мне поможете? (36)Вот здесь кроссворд: «Что бывает в жилом доме?». (37)Четыре буквы. (38)Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. (39)Он всегда решает кроссворды, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. (40)Ведь это единственное его развлечение. (41)Больные ведь как дети. (42)Я так рада, что хоть это его забавляет. (43)Её жалели и относились к ней с большой симпатией. (44)И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного. (45)Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. (46)Он морщился и сердито отталкивал её руку, если она не сразу угадывала его желания. (47)Она, радостно поёживаясь, схватила газету. — (48)Вот, Серёженька, сегодня, кажется, очень интересный кроссворд. (49)Он вдруг приподнял голову, выкатил злые жёлтые глаза и весь затрясся. — (50)Убирайся ты наконец к чёрту со своими идиотскими кроссвордами! — бешено зашипел он. (51)Она побледнела и вся как-то опустилась. — (52)Но ведь ты же… — растерянно лепетала она. — (53)Ведь ты же всегда интересовался… — (54)Никогда я не интересовался! — всё трясся и шипел он, со звериным наслаждением глядя на её бледное, отчаянное лицо. — (55)Никогда! (56)Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! (57)Она ничего не ответила. (58)Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. (59)Но кто же может отнестись серьёзно к такому смешному и глупому горю? (60)Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал. (по Н. А. Тэффи*) * Надежда Александровна Тэффи (1872—1952) — русская писательница, поэтесса, мемуарист и переводчик. |

6. Обобщение, вывод, итог предыдущей информации

| Информация 1 | становится основой для | Информации 2 | таким образом, итак, короче говоря, следовательно |

|

Пример из жизни героя рассказ о конкретном случае |

становится основой для |

обобщения автора |

|

Сюжетная часть басни

Мартышка к старости

|

становится основой для |

обобщения автора авторская мораль К несчастью, то ж бывает у людей:

|

Порядок действий

1. Читаю текст.

2. Определяю, какие виды смысловой связи есть между микротемами.

3. Подбираю примеры, иллюстрирующие этот вид связи.

4. Не ленюсь составить таблицу

|

Связь

|

|

|

Для справки:

Н.С. Лесков. Письмо к издателю А. С. Суворину:

«У меня есть полудетский, полународный рассказ «Пугало», печатавшийся три года тому назад как «святочный рассказ». Он представляет доброго, честного мужика, «постоялого дворника» (человек, содержащий постоялый двор), которого считали вором и разбойником без всякой иной причины, кроме того, что он был страшен собою и нелюдим, а также скрывал свою жену — дочь отставного палача. Это истинный … случай… Рассказ читали с удовольствием и большие и дети…»

Алгоритм мыслительной деятельности

1. Определяю поставленную проблему и позицию автора.

Если текст повествовательный, определяю, какие герои есть в тексте?

В этом случае три героя. У нас могут получиться совершенно разные сочинения. Это будет зависеть от того, с точки зрения какого героя мы будем рассматривать текст.

Определяем, нравятся ли автору герои

|

ДА

|

НЕТ

|

|

|

За что? (за честность, за благодарность…) |

За что? (за недоверие к людям, за плохое отношение к человеку…) |

|

|

|

|

|

|

Надо быть честным, благодарным… |

= АП |

Надо доверять людям. Нельзя безосновательно относиться к человеку плохо |

|

|

|

|

|

… проблема честности, благодарности… |

Проблема |

…проблема доверия к людям, отношения общества к человеку |

Это очень простой, но очень эффективный «инструмент» выхода на проблему и позицию. Если герой автору нравится, мы понимаем за что. Значит, надо быть таким, как этот герой. Это рабочий вариант авторской позиции.

Если герой автору не нравится, мы понимаем, каким не надо быть. И мы опять выходим на позицию: нельзя быть … Ещё раз хочу отметить, что это рабочий, краткий вариант позиции.

То абстрактное существительное, которое объясняет нам, за что герой автору нравится или не нравится, и будет ключевым в формулировке проблемы.

|

Селиван

|

|

«Все» |

|

1. Честность 2. Внутренняя красота (если рассматривать рассказ «Пугало» полностью, а не только предложенный для анализа фрагмент) |

1. Благодарность 2. Недоверие людям |

1. Неприятие человека 2. Ошибочное мнение о человеке |

Проверим себя (см. формулировку основных проблем в ответах демоверсии):

Сформулированные в «шпаргалке» проблемы можно разделить на группы с точки зрения выявленных нами героев.

Герой «все»:

|

1. Проблема неприятия человека обществом. (Что может быть причиной неприятия человека обществом? Может ли человек изменить отношение к себе со стороны других людей?) |

|

2. Проблема создания репутации, формирования мнения о человеке. (Как создаётся репутация человека? Как формируется мнение о человеке?) |

Герой «Селиван»:

|

3. Проблема проявления внутренней красоты человека. (В чём проявляется внутренняя красота человека?) |

|

4. Проблема проявления честности. (В чём проявляется честность? Нуждается ли честность в поощрении?) |

Герой «семья рассказчика»:

|

5 Проблема доверительного отношения к человеку. (Как нужно относиться к людям?) |

|

6. Проблема благодарности. (Когда возникает чувство благодарности? В чём оно проявляется? Кто нуждается в выражении благодарности?) |

Предложенный метод позволяет гарантированно попасть в тематическое поле, представленных в ответе формулировок.

Изучаем «шпаргалку» из демоверсии (в данном случае я привожу только один пример из шести, но советую проанализировать все )

|

Проблема |

Позиция |

||

|

Проблема доверительного отношения к человеку. (Как нужно относиться к людям?) |

К людям нужно относиться с доверием, стараясь рассмотреть то лучшее, что в них есть, и не подчиняясь бездумно мнению большинства, если оно основано лишь на первом впечатлении. |

Какие выводы можно сделать:

- Под словом «проблема» в данном случае понимается то, О ЧЁМ говорится в тексте.

- Для формулировки проблемы используются следующие речевые модели: И.Ф. поднимает проблему (чего?)… Как… / В чём … /Что… / Почему….? Вот проблема, которую поднимает. И.Ф

- Позиция автора — то, ради чего написан текст; то главное, что хотел сказать автор.

- Проблема – позиция соотносятся следующим образом: проблема – вопрос; позиция — ответ.

Эти закономерности выявляются при анализе абсолютно всех ответов, содержащих информацию о тексте. И это ещё один очень хороший «инструмент» для проверки своей работы.

2. Какие виды смысловой связи могу увидеть между частями текста

- Определяю вид связи.

- Понимаю, какие примеры нужно подобрать для иллюстрации этого вида связи.

|

Причинно-следственная |

Пояснение, дополнение |

Противопоставление |

Сопоставление |

|

|

1 пример |

Изменение отношений |

Рассказ о |

Мысли членов |

С чем связано |

|

2 пример |

Действия семьи |

Изображение его физического состояния |

Реальность. Приход Селивана со шкатулкой |

С чем связано |

3. Определяю, о каких примерах из

текста я могу написать наиболее ярко?

Какую проблему

иллюстрируют эти примеры? Эту проблему и выбираю.

4. Составляю

«скелет» сочинения.

| Зачин |

| К 1 = ? |

| К 2.1 |

| К 2.2 |

| К 2.3 |

| К 3 Ответ |

| К 4 |

Все составные части вашего сочинения должны быть видны эксперту, как косточки на рентгеновском снимке

|

К |

Проблема |

|

К Пример 1 |

Антитеза: мысли героев (шкатулку украл Селиван и уже ↕ реальность (Селиван принёс шкатулку) |

|

К Пример 2 |

Повтор Все в округе |

|

К Связь |

Повтор слова |

|

К |

Людям нужно К людям Проверь себя: формулировка проблема – вопрос; формулировка позиции |

|

К |

+ / — Почему? Абсолютно |

Несколько слов о

«скелете»: самая большая ошибка, которую можно допустить при создании сочинения

– это писать и думать одновременно. Мы делаем серьёзный анализ текста, в

котором всё логично. Это значит, что я имею право начать писать только тогда,

когда составлена логическая схема текста и я точно представляю себе, что будет

в каждой структурной части сочинения.

Не знаю последнюю фразу — не пишу первую.

Такую логическую

схему текста я и называю «скелетом». Ассоциация у меня очень простая: каждую

часть моего сочинения эксперт должен видеть, как косточки у скелета или на

рентгеновском снимке.

На

анализ авторского текста, на нашу работу с ним и создание «скелета» уходит

гораздо больше времени, чем на написание самого сочинения.

Но

только серьёзная работа с авторским текстом, продуманная структура – залог

написания действительно хорошего сочинения.

Много лет занимаясь

подготовкой к ЕГЭ, больше всего удивляюсь одному: ни один мой ученик не получил

в школе работу, которую учитель квалифицировал бы как образцовую. Считаю

обязательным, чтобы на первом этапе обучения ученик видел, что от него хотят,

понимал бы, как соотносятся части сочинения. Мы должны сначала дать отправную

точку, образец того, что хотим получить от нашего ученика, организовать работу

с хорошими сочинениями. Я в этом убеждена. Поэтому предлагаю

Примеры сочинений

Рассказчик вспоминает

случай из своего детства. Его семье пришлось заночевать у Селивана, которого

все в городе считали «разбойником» и «вором». Тётушка рассказчика забыла в доме

шкатулку с «тысячами», обнаружив это, очень испугалась, но тут появился

запыхавшийся Селиван. Будучи честным человеком, он бежал за уехавшими, чтобы

вернуть шкатулку.

Именно проблему

честности и поднимает Н.С. Лесков.

Для понимания образа главного героя важен его

диалог с исправником (предл. 26 – 38). Селиван совершенно искренне удивляется

тому, что тётушка пытается отблагодарить его деньгами.

– За что? Не надо!

–За то, что ты честно сберёг и принёс забытые

у тебя деньги.

–А то как же? Разве надо нечестно?

Несмотря на то, что он нуждается в деньгах,

ему даже в голову не приходит, что можно поступить по-другому: «Утаить чужое!..

Мне не надо чужого».

Его фразы очень простые и короткие,

но они дают понять, что перед нами человек бесхитростный, чистый, честный по

своей природе.

Автор усиливает наше

впечатление от речи Селивана, используя слова, прямо называющие состояние героя

и его действия: он «покачал головою» (от недоумения). Он

«продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал». Он не ждёт никакой

благодарности: отдышавшись от быстрой ходьбы, «.. он встал с места, чтобы идти

назад к своему опороченному дворишку».

Речь героя в сочетании

с изображением его действий помогает автору создать очень цельный образ.

Селиван из тех, кто не солжёт «ни словом, ни взглядом». Этот человек

неукоснительно следует нравственным принципам, живёт так, как положено испокон

веков, поступает честно, не ждёт благодарности, не понимает, за что его хвалят.

Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней

(и в этом нет ничего нечестного), но он не позволяет себе даже временно

«владеть» шкатулкой с деньгами.

Н.С. Лесков показывает, что честность

проявляется в невозможности даже на время оставить у себя чужое, в стремлении

как можно скорее вернуть людям то, что принадлежит им. Честность не нуждается в

поощрении; честный человек просто не представляет себе, что можно не вернуть,

присвоить себе то, что ему не принадлежит. В этом и заключается авторская

позиция.

Я согласна с мнением

автора. Честный не тот, кто не ворует под камерами видеонаблюдения. Честность –

это именно внутреннее состояние, невозможность и неспособность поступить плохо.

Честный человек не может присвоить чужое, даже если об этом никто и никогда не

узнает. Неслучайно слова «честь» и «честность» — родственные. Внутреннее

благородство человека никак не зависит от того, насколько благородно его

происхождение. И в образе, созданном Н.С. Лесковым, это очень хорошо видно.

397 слов

К

сожалению, часто люди воспринимают хорошие поступки других как должное, не

считая нужным быть благодарными. Именно проблему благодарности поднимает Н.С.

Лесков.

Примером,

позволяющим понять проблему текста, является антитеза, которая показывает, как

меняется отношение людей к владельцу постоялого двора — Селивану. Все в округе

считали его «колдуном», «разбойником» , «злодеем» и «пугалом», все знали, что

он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили. Повтор слова

«все» у автора не случаен. Этот приём подчёркивает масштаб неприятия Селивана

людьми, его одиночество среди них. Но впоследствии он стал людям «хорош и

приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный

дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»… Именно такое явное

противопоставление позволяет ярко представить жизнь Селивана «ДО» и «ПОСЛЕ».

Что

же заставило «всех» изменить мнение о Селиване? На первый взгляд, ответ

очевиден: конечно же, его поступок. Обнаружив шкатулку с деньгами, забытую

ночевавшими у него людьми, он сразу же бросается вслед за уехавшими. Он спешит,

задыхается, чтобы как можно скорее её вернуть.

.

Но ведь Селиван честным и добрым был всегда – только люди не хотели это видеть.

И если бы семья рассказчика восприняла его поступок как должное, то ничего бы в

жизни Селивана не изменилось. Если бы в знак признательности его просто отвезли

бы домой и дали бы подарки, то всё осталось бы по-прежнему.

Описывая

действия членов семьи рассказчика, автор подчёркмвает, что мнение людей

изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что

важно именно для Селивана. Отец рассказчика долго о чём-то с ним говорил, и мы

понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и

благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его

честное имя. Эта семья, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим

примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между

поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень

тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание

помочь Селивану, мнение «всех» вряд ли изменилось бы.

Авторская

позиция заключается в следующем: наша благодарность, искренняя признательность

человеку может не только доставить ему радость, но и изменить его жизнь.

Я

согласна с позицией автора. Я тоже считаю, что очень важно не терять в себе

способность ценить то хорошее, что люди для тебя делают, не стесняться говорить

им добрые, приятные слова. И очень важно понимать, что благодарность – это не

формально брошенное на бегу слово «спасибо». Истинная благодарность – это очень

сильное чувство и огромное желание сделать в ответ что-то хорошее. Мне очень

нравятся слова великого русского историка В. О. Ключевского: «Благодарность …

есть долг того, кто благодарит; … не быть благодарным — подлость».

С этими сочинениями, как мне кажется,

можно организовать весьма полезную работу:

-

Найти все части сочинения.

-

Проверить логику приведения примеров и

описания связи между ними. -

Проверить, как соотносятся проблема и

позиция. -

Посмотреть, что можно использовать в

качестве зачина. -

Привести другие примеры к

сформулированной проблеме, другое

обоснование согласия / несогласия.

Всем удачи!

Автор:

Наталия Ягинцева

Свидетельство о публикации № 3131646 от 28 Сентября 2018

Простое предложение – это предложение с одной грамматической основой.

Грамматическая основа простого предложения может состоять из двух членов – подлежащего и сказуемого. В таком случае это предложение – двусоставное. Например: Анна Николаевна была очень удивлена (подлежащее – Анна Николаевна, сказуемое – была удивлена).

Если же в простом предложении присутствует только один главный член – подлежащее или сказуемое, оно называется односоставным. Например: Сидим у костра и греемся (сказуемое – сидим).

Кроме подлежащего и сказуемого в предложении бывают другие члены. По наличию второстепенных членов предложения простые предложения делятся на: распространенные и нераспространенные. Если в предложении есть хотя бы один второстепенный член, оно называется распространенным. Если же оно состоит только из грамматической основы – считается нераспространенным.

Виды односоставных предложений

- Определённо-личные предложения. В роли главного члена предложения выступает глагол в личной форме. Примеры: Гляжу в будущее с надеждой; Посидите со мной немного; Берегите наш бесценный дар – жизнь!

- Неопределённо-личные предложения. В роли главного члена предложения выступает глагол, который обозначает действие, совершаемое неопределённым лицом. Примеры: Нас встретили на вокзале; Кажется, звонят в дверь;

- Обобщённо-личные предложения. В роли главного члена предложения выступает глагол, обозначающий действие, которое может совершать любое лицо. Примеры: Век живи – век учись; Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Цыплят по осени считают;

- Безличные предложения. Односоставные предложения со сказуемым, в которых нет подлежащего, и даже не подразумевается его наличие. Примеры: Вечером заметно похолодало; Повеяло весной; Мне грустно;

- Назывные предложения. В роли главного члена предложения (подлежащего) выступает существительное. Кроме подлежащего, в назывных предложениях может быть только определение, которое его поясняет. Примеры: Солнечный день; Вот мой дом; Холодный зимний вечер; Ну и характер!

По наличию членов предложения, которые влияют на понимание смысла высказывания, просты предложения делятся на:

- Полные – с достаточным для понимания смысла высказывания количеством главных и второстепенных членов предложения. Пример: Мы с мамой едем на вокзал;

- Неполные – с недостаточным для понимания смысла высказывания количеством главных и второстепенных членов предложения. Пример: Мы – на вокзал (пропущено сказуемое – едем).

Для того чтобы найти в тексте простые предложения, нужно проанализировать все предложения на количество грамматических основ. Если в предложении – одна грамматическая основа, значит оно – простое.

Определение

Сложным предложением называется такое предложение, в котором две и более грамматических основ. Частями сложного предложения являются простые предложения, которые связаны по смыслу и интонационно.

Сложные предложения в зависимости от средств связи и способов выражения грамматических отношений между их частями делятся на бессоюзные и союзные.

Бессоюзные предложения

Определение

Бессоюзное предложение – это сложное предложение, части которого связаны не союзами, а только по смыслу и интонационно. По значению они могут быть сходны со сложносочинёнными и сложноподчинёнными отношениями. Между частями сложного бессоюзного предложения в зависимости от смысловых отношений может стоять запятая, точка с запятой, тире или двоеточие.

Примеры: «Солнце садилось, ветер всё крепчал, закат разгорался пурпуром» (В.Г. Короленко); «Резкий воздух омыл лицо холодной водой – сон сразу пропал» (К.Г. Паустовский)

Союзные предложения

Союзные предложения в свою очередь делятся на сложносочинённые и сложноподчинённые.

Сложносочиненные предложения

Определение

Сложносочиненное предложение (ССП) – это вид сложного предложения, в котором простые предложения связаны между собой сочинительной связью и, как правило, равноправны грамматически и по смыслу.

Простые предложения в составе сложносочинённого соединяются при помощи сочинительных союзов.

Сочинительные союзы, соединяющие простые предложения, находятся между простыми предложениями и не входят в их состав.

В сложносочинённых предложениях все части грамматически равноправны. Если из таких предложений убрать союзы, они легко превращаются в бессоюзные.

По союзам и значению сложносочиненные предложения делятся на следующие типы:

- ССП с соединительными союзами: и, да (в значении «и»), да…и, тоже, также, ни…ни, не только…но и;

- ССП с противительными союзами: а, но, да (в значении «но»), однако, зато, но зато, только, же, а то, не то, а не то;

- ССП с разделительными союзами: или, либо, не то… не то, то.. то, то ли… то ли, ли…ли, ли…или;

Примеры:

Ни цветы не цветут, ни трава не зеленеет (ССП с соединительными союзами).

Только цыплята пищат, да курицы кудахчут (ССП с соединительными союзами).

Открыли дверь, и в кухне сразу же стало холоднее (ССП с соединительными союзами).

Она ушла, а я остался (ССП с противительными союзами).

Утром прошел дождь, зато сейчас тепло и светит яркое солнце (ССП с противительными союзами).

Они меня не знают, да я-то всех знаю (ССП с противительными союзами).

То ли он изменился после произошедшего, то ли умело притворялся (ССП с разделительными союзами).

Не то светало, не то темнело (ССП с разделительными союзами).

Либо он не выспался сегодня, либо ему все уже смертельно надоело ( ССП с разделительными союзами).

Смысловые отношения между частями в сложносочиненном предложении выражаются при помощи союзов. Соединительные союзы могут выражать одновременность, последовательность, причину. Противительные союзы – сопоставление и противопоставление. Разделительные союзы – взаимоисключение или чередование.

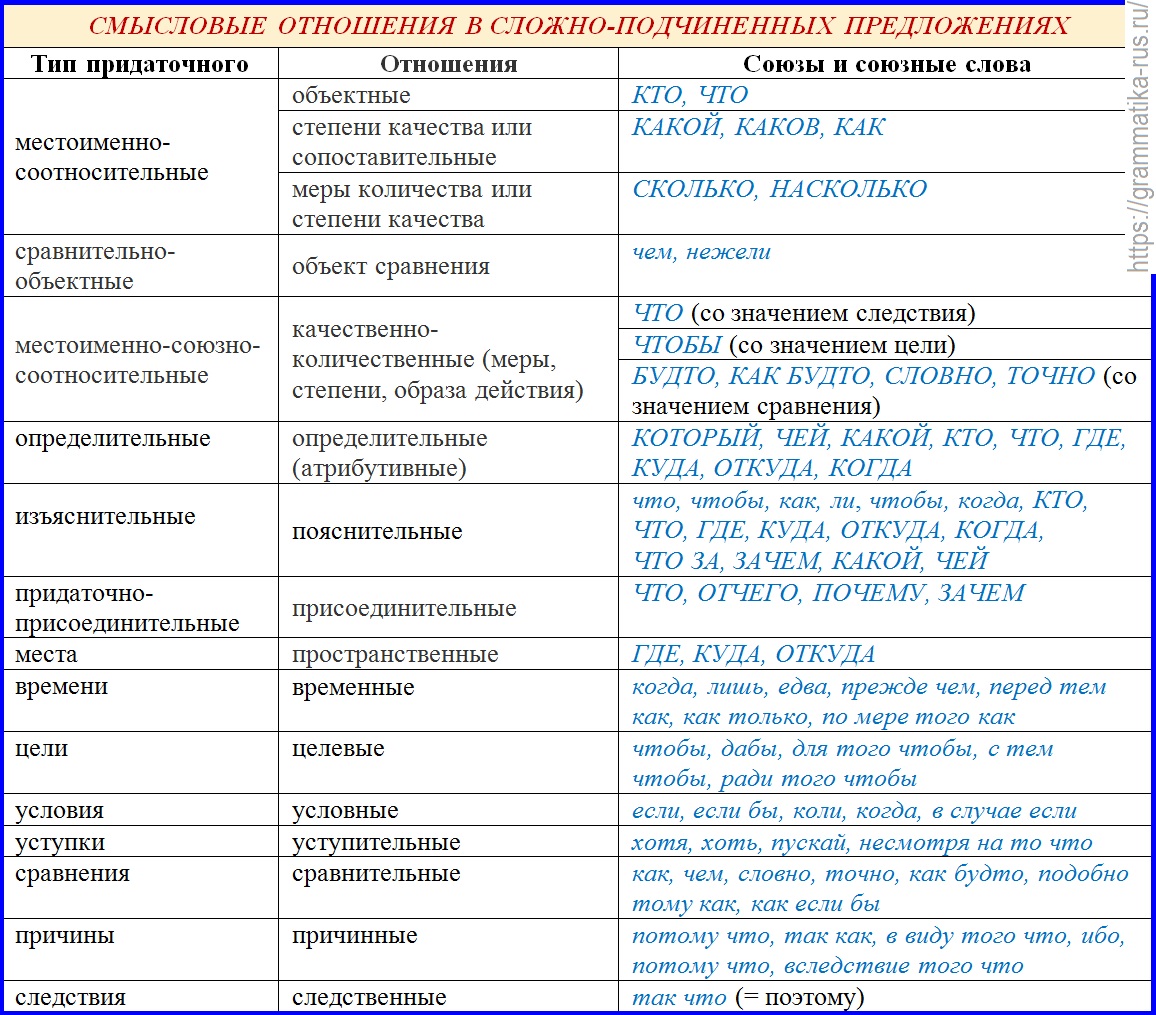

Сложноподчиненные предложения

Определение

Сложноподчинённым (СПП) называется такое предложение, в котором части грамматически неравноправны: есть главное предложение и придаточное (зависимое, подчиненное).

Придаточное предложение может быть связано с отдельным словом или группой слов главного предложения, выполняя функцию распространения или пояснения этих слов.

В придаточных частях сложноподчиненного предложения используются союзы и союзные слова:

будто, где, даром что, если (если… то), ибо, зачем, как будто, как только, как, какой, когда, который, кто, куда, лишь, лишь только, нежели, откуда, отчего, пока, поскольку, почему, словно, так как, так что, только что, точно, хотя, чей, чем, что, чтобы и др.

Связь между частями обеспечивается за счёт подчинительных союзов.

Подчинительные союзы

потому что, если, хотя, поэтому, что, чтобы или союзных слов: который, какой, столько, сколько, куда, где, чей и т.д.

Подчинительный союз или союзное слово всегда находятся в подчинительной части!

Примеры: «И вдруг вы остановитесь, потому что вас остановит перед собой этот лесной цветок» (В.А. Солоухин); «Яхта исчезла в ту самую минуту, когда лодка тронулась в путь» (А. Дюма)

В зависимости от значения придаточные предложения делятся на несколько типов.

Виды придаточных

- Определительные (отвечают на вопросы определений);

- Изъяснительные (отвечают на вопросы косвенных падежей);

- Обстоятельственные: образа действия и степени, места, времени, условия, причины, цели сравнения, уступки, следствия (отвечают на вопросы обстоятельств);

- Присоединительные (придаточная часть относится не к одному слову, а ко всей главной части).

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными

Придаточное определительное – это зависимая часть в СПП, которая поясняет слово с предметным значением в главном предложении. Всегда относится к имени существительному в главной части. Отвечает на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? Чей? Который?

Придаточные определительные предложения присоединяются при помощи союзных слов: кто, что, какой, который, где, куда, откуда.

Выполняют ту же синтаксическую функцию, что и второстепенный член предложения – определение.

Особенностью придаточных определительных является то, что они всегда находятся после главной части предложения или в середине ее.

Примеры

Родные места (какие?), где я вырос, навсегда останутся в моем сердце.

Наступила такая жаркая погода (какая?), когда хочется только купаться в речке и есть мороженое.

Я поцеловал Анне ту руку (какую?), в которой она держала платок.

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными

Придаточное изъяснительное – это часть СПП, которая зависит от сказуемого в главной части и отвечает на вопросы косвенных падежей. Это сказуемое может быть выражено словами разных частей речи (глаголами, прилагательными в краткой форме, словами категории состояния).

Придаточные изъяснительные относится в главной части к тем словам, которые нуждаются в дополнительном разъяснении. Без их помощи главная часть окажется неполноценной, непонятной по содержанию.

К главному предложению придаточные изъяснительные присоединяются при помощи подчинительных союзов (что, чтобы, словно, будто, ли) и союзных слов (кто, что, где, когда, как, сколько, куда, зачем, почему).

То, что придаточные изъяснительные отвечают на вопросы косвенных падежей, соотносит их с второстепенным членом предложения – дополнением. Таким образом, все придаточные изъяснительные – это большие дополнения.

Примеры

В это время Анна поняла (что?), что ей нужно поторопиться.

Она уверенна (в чёи?), что ничто не помешает ей осуществить задуманное.

Удивительно (что?), насколько теплая зима в этом году.

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными

Придаточные обстоятельственные выполняют в предложении ту же функцию, что и обстоятельства и отвечают на те же вопросы. Они подразделяются на следующие виды:

- Придаточные места;

- Придаточные времени;

- Придаточные причины;

- Придаточные условия;

- Придаточные уступки;

- Придаточные цели;

- Придаточные следствия;

- Придаточные образа действия;

- Придаточные меры и степени;

Придаточное места – это зависимая часть СПП, которая обозначает место действия в главном предложении. Отвечает на вопросы Где? Куда? Откуда? Обычно относится ко всему главному предложению.

Придаточные места указывают на то место, где совершается действие, о котором идет речь в главной части СПП. Они поясняют слова с обстоятельственным значением:

– местоименные наречия: везде, всюду, там, тут, туда, оттуда;

– наречия места: вблизи, далеко, слева, справа, сбоку, снизу, сверху и др.

Примеры

Я хочу поехать туда (куда?), где я еще никогда не был.

От речки мы пошли направо (куда?), куда свернула тропинка.

Там (где?), где поднималось из-за горизонта солнце, собрались тяжелые тучи.

Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединительными

Придаточное времени – это зависимая часть СПП, которая обозначает время совершения действия в главном предложении. Отвечает на вопросы Когда? Как долго? С каких пор? До каких пор?

Придаточные времени передают различные временные отношения между действиями, о которых идет речь в СПП: одновременность или их последовательность.

К главному предложению придаточные времени присоединяются при помощи союзов: когда, пока, как, в то время как, по мере того как, после того как, покуда, едва, с тех пор как, до тех пор как, прежде чем, чуть, лишь, только что и др.

Примеры

Когда часы пробили полночь, карета превратилась в тыкву.

Днем, когда все расходятся по своим делам, в доме остается хозяином Барсик.

Вечером я вернусь тогда, когда закончу свою работу.

Придаточное причины – это зависимая часть СПП, в которой сообщается причина того, о чем говорится в главном предложении. Отвечает на вопросы Почему? По какой причине? Из-за чего?

К главному предложению придаточные уступки присоединяются при помощи подчинительных союзов: потому что, так как, из-за того что, поскольку, оттого что, в связи с тем что.

Примеры

Наташа пропустила занятия в школе (почему?), потому что простудилась на вчерашней прогулке.

Оттого что шел сильный снегопад, автобусу пришлось сделать вынужденную остановку (из-за чего?).

Вследствие того что реферат я не успел написать, мне пришлось идти на зачет (по какой причине?).

Придаточное условия – это зависимая часть СПП, которая выражает условие совершения того, о чем идет речь в главной части. Отвечает на вопрос При каком условии?

К главному предложению придаточные уступки присоединяются при помощи союзов: если, как, ежели, раз, когда (в значении «если»).

Обычно придаточные условия относятся ко всему главному предложению.

Примеры

Когда пойдешь в библиотеку, позови меня с собой.

Если к выходным погода не изменится, поход придется перенести.

Мы встретимся завтра, раз ты сегодня занят.

Придаточное уступки – это зависимая часть СПП, указывающая на условие, вопреки которому развивается действие в главной части. Отвечает на вопросы Несмотря на что? Вопреки чему?

В сложноподчиненном предложении с придаточным уступки сообщается о двух событиях, одно из которых происходит вопреки другому.

К главному предложению придаточные уступки присоединяются при помощи подчинительных союзов (хотя, хоть, пускай, пусть, несмотря на то что, невзирая на то что) и союзных слов в сочетании с частицей ни (ни, кто ни, что ни, где ни, куда ни, сколько ни).

Примеры

Она была очень обижена, хотя очень старалась это скрыть.

Пускай идет дождь, возьму зонт и не промокну.

Несмотря на то что было уже очень поздно, гости не расходились.

Придаточное цели – это зависимая часть СПП, в которой уточняется цель или назначение того, о чем говорится в главной части. Отвечает на вопросы Зачем? Для чего? С какой целью?

К главному предложению придаточные цели присоединяются при помощи подчинительных союзов (чтобы, для того чтобы, дабы, с тем чтобы) и частиц (лишь бы, только бы).

Придаточное цели может находиться в любой части ССП: перед главным предложением, в середине и в конце.

Примеры

Она приехала к нам в город ( с какой целью?), чтобы стать актрисой.

С тем чтобы узнать точный адрес этого заведения, я обратился в справочное бюро (С какой целью?).

Анна усиленно улыбалась (зачем?), лишь бы скрыть нарастающее волнение.

Придаточное следствия – это зависимая часть СПП, которая указывает на результат (итог, вывод), вытекающий из того, о чем сообщается в главной части. Отвечает на вопросы Что из этого следует? Что явилось следствием?

К главному предложению придаточные следствия присоединяются при помощи подчинительных союзов: так что, в силу чего, вследствие чего.

Примеры

Она говорила так серьезно, что нельзя ей не поверить.

Часто шли теплые дожди, вследствие чего появилось много грибов.

Ударили утренние заморозки, в силу чего обсыпалась вся листва с деревьев.

Придаточное образа действия – это зависимая часть СПП, которая обозначает, каким способом совершается действие в главной части. Поясняет глагол с указательным словом «так». Отвечает на вопросы Как? Каким образом?

К главному предложению придаточные образа действия присоединяются при помощи союзов: так, что, чтобы, будто, словно, точно.

Примеры

Она так побледнела, будто увидела какой-то призрак.

В гостях нужно вести себя так, словно вы находитесь у себя дома.

При первой же опасности он поступил так, как смелые люди не поступают.

Придаточное меры и степени – это зависимая часть СПП, которая обозначает степень проявления признака, действия, признака действия, о которых говорится в главной части. Отвечает на вопросы В какой мере? В какой степени? Насколько?

К главному предложению придаточные меры и степени присоединяются при помощи союзов (что, чтобы, словно, точно) и союзных слов (насколько, поскольку). При этом в главном предложении часто присутствуют указательные слова: так, столько, настолько, до того, такой, до такой степени.

Придаточные меры и степени, присоединенные при помощи союзных слов, могут находиться как в начале, так и в середине или конце главной части СПП. Если же они присоединяются при помощи подчинительных союзов, то находятся в середине или конце главной части.

Примеры

Он произнес это настолько гневно, что мы все испугались.

Этот город отсюда до того далеко, будто находится на краю света.

Она так обиделась, что даже замолчала.

Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединительными

Придаточное присоединительное содержит дополнительные сведения о том, что сообщается в главном предложении. Это может быть пояснение, замечание, оценка, вывод. Отвечает на вопросы Что можно еще сказать? Каков вывод?

Придаточные присоединительные относятся ко всему главному предложению, всегда находятся после него и присоединяются к нему при помощи союзных слов: что, чем, о чем, отчего, почему, зачем. Можно все союзные слова заменить словами «и это».

Пример

Закат был красным, что предвещало завтра ветреную погоду.

Многие любят гулять на свежем воздухе, что очень полезно для здоровья.

Я здоров, чего и вам желаю.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными

Сложноподчиненные предложения могут иметь не одно придаточное, а несколько. Такие СПП можно разделить на три группы:

– с однородным подчинением;

– с неоднородным (параллельным) подчинением;

– с последовательным подчинением.

Сложноподчиненные предложения с однородным подчинением придаточных отличаются тем, что все придаточные предложения относятся к одному и тому же главному предложению или конкретному слову в нем. Кроме того, они отвечают на один и тот же вопрос, и связаны между собой бессоюзно (со значением перечисления) или при помощи сочинительных союзов, как и однородные члены предложения.

Примеры

Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. (А. Фет)

Отец мой говорил мне, что он не видывал таких хлебов и что нынешний год урожай отличный. (С. Аксаков)

Сложноподчиненные предложения с неоднородным подчинением придаточных характеризуются тем, что все придаточные предложения относятся к одному и тому же главному предложению, но отвечают на разные вопросы. Также неоднородными (параллельными) будут те придаточные предложения, которые имеют одинаковое значение, но относятся к разным словам в главном предложении.

Примеры

Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. (А.П. Чехов)

Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное. (М. Горький)

Сложноподчиненные предложения с последовательным подчинением придаточных отличается тем, что главному предложению подчинено одно придаточное (1 степени), а этому придаточному подчинено другое придаточное (2 степени) и т.д.

При последовательном подчинении одно придаточное может оказаться в середине другого придаточного предложения. В этом случае два подчинительных союза могут оказаться рядом.

Примеры

Горничная была сирота, которая, чтобы кормиться, должна была поступить в услужение. (Л.Н. Толстой)

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. (К. Паустовский)

Виды подчинений в сложноподчинённых предложениях

- Последовательное (каждая последующая придаточная часть подчиняется предыдущей главной):

«Люди, к сожалению, мало черпают из книг «о хороших манерах» потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры» (Д.С. Лихачёв); - Однородное (придаточные части относятся к одному главному слову или главной части, отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же виду):

«Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил» (А.И. Куприн); - Параллельное (придаточные части относятся к одной главной, но при этом отвечают на разные вопросы и относятся к разному виду):

«Когда собрались рыбаки, Иван Иванович уже по-своему как-то вывел, что к вечеру ветер погонит лёд на полдень» (М.М. Пришвин).

В сложном предложении части могут быть связаны сочинительными и подчинительными союзами и интонационно. Такие предложения будут называться сложными предложениями с разными видами связи. Примеры:

- «Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно опустилось на реку» (И.С. Тургенев) – ССП и СПП;

- «Уж было поздно и темно; / Сердито бился дождь в окно, / и ветер дул» (А.С. Пушкин) – БСП и ССП;

- «По Каме около устья тянулись вереницей такие длинные плоты, что нельзя было увидеть их конца: он терялся в тумане» (К.Г. Паустовский) – СПП и БСП;

- «День был очень хорош, но земля до такой степени разгрязнилась, что колёса брички утопали в ней; к тому же почва была глинистая и цепкая необыкновенно» (М. Горький) – ССП, СПП и БСП

Придаточная часть сложноподчиненного предложения отделяется запятой в следующих случаях:

| Если она стоит перед или после главной и начинается со слова «когда»; если придаточная часть находится непосредственно в главной части, то она обособляется запятыми с двух сторон | Когда в автобус зашла бабушка, мальчик уступил ей место. Утром, когда в автобус зашла бабушка, мальчик уступил ей место. |

| Однородные придаточные части, между которыми нет союзов, соединяются запятыми; также запятые ставятся между однородными придаточными, соединенными повторяющимися союзами | Мы понимали, что завтра придется и покупать билеты, и забирать путевку, и получать справку. |

| Если она стоит перед или после главной и начинается со слов «потому что, благодаря тому что, ввиду того что, вместо того чтобы, для того чтобы, после того как, в то время как, по мере того как»; если такая придаточная часть находится непосредственно в главной части, то она обособляется запятыми с двух сторон | В то время как он рассказывал, я пытался воссоздать картину произошедшего. Я, в то время как он рассказывал, пытался воссоздать картину произошедшего. |

Запятая между главной частью и придаточной не ставится

- Если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит сочинительный союз и (или частица): Не вернул он мне книгу и когда прочитал ее.

- Если перед подчинительным союзом или союзным словом есть частица не: Готовиться к экзаменам надо не когда начнется сессия, а задолго до этого (не… а).

- Если придаточная часть усечена до одного союзного слова (одиночно употребленное союзное слово теряет функцию придаточного предложения): Учащимся назначили экзамен, но не уточнили когда.

- Если придаточная часть, благодаря союзам и, или, включается в ряд однородных членов: Во время работы и когда вышел фильм, я не очень-то разобрался в нем.

В сложноподчиненных предложениях могут употребляться сложные по составу союзы: благодаря тому что, ввиду того что, вместо того чтобы, в силу того что, вследствие того что, в случае если, в то время как, из-за того что, исходя из того что, между тем как, несмотря на то что, оттого что, перед тем как, подобно тому как, по мере того как, потому что, прежде чем, ради того чтобы, раньше чем, с тем чтобы, с тех пор как, с той целью чтобы, так же как, так что, тем более что и др.

Союзы могут входить целиком в придаточную часть, и тогда запятая ставится перед первой частью союза: Он [день] казался громадным, бесконечным и деятельным, несмотря на то что в пути мы даже не говорили друг с другом.

Но союзы могут расчленяться — в зависимости от смысла предложения, логического выделения (усиления) первой части союза. В этом случае запятая ставится перед второй частью союза, а первая включается в состав главной части как соотносительное слово: Оттого, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался очень длинным.

Не расчленяются сложные союзы тогда как, как если бы, словно как, между тем как: Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль.

Сложные союзы:

| Распадаются на две части | Не распадаются |

|---|---|

| Если перед ними есть отрицательная частица «не» или частицы «лишь, только, именно» в значении отрицания: Я не подошел к телефону потому, что спал. | тогда как, словно как, даже если, лишь когда |

Важно запомнить:Если два подчинительных союз находятся рядом, то между ними ставится запятая во всех случаях, кроме тех, когда это сложные союзы с то. После союзного слова «который» запятая не ставится.

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении

Указательное слово – это второстепенный член главного предложения, который выражает вид придаточной части в сложноподчиненном предложении. Чаще всего оно служит для логического выделения следующего за ним слова или словосочетания, поясняющегося придаточным предложением.

Указательные слова подчеркивают неполноту главного предложения. Они указывают на то, что за главным предложением следует придаточное. Кроме того, они помогают выяснить вид придаточного предложения и служат для связи придаточного предложения с главным.

Однако указательные слова необходимо использовать осторожно, часто употребление указательных слов оказывается излишним, что приводит к грамматическим или логическим ошибкам.

Признаки указательного слова

- Является второстепенным членом предложения;

- Отвечает на тот же вопрос, что и придаточная часть;

- Логически выделяется в главной части сложноподчиненного предложения;

- Чаще всего выражено местоимением или наречием.

В качестве указательных слов могут выступать:

- Местоимения: тот, такой, этот, каждый, всякий, который, какой, никто, кто-то, что-то, все, всё;

- Наречия: там, туда, оттуда, так, тогда, везде, всюду;

- Имена существительные и цельные сочетания существительных с указательными словами: при условии (что, если, когда), в то время как, по той причине (что), с той целью (чтобы), до такой степени (что).

Примеры:

О такой дружбе, которая не выдержала испытания временем, не стоит и жалеть.

Тот, кто любит Родину, должен ее защищать.

Я уверена в том, что наших детей ждет лучшее будущее.

Я не знаю никого, кто смог бы заменить нашего начальника.

По какой-то причине, о которой мы не догадывались, все в доме говорили тихо.

Алёна Базан | Просмотров: 6.1k

Отправлено 23 июл. 2014 г., 09:51 пользователем Алла Альбертовна Гоморова

СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОСОЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОСОЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБОБЩЕНИЕ И

СИСТИМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО О СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Между частями сложного предложения устанавливаются

определённые смысловые отношения. В сложносочинённых предложениях —

одновременность или последовательность событий,

взаимоисключение, противопоставление. В сложноподчинённых предложениях

придаточная часть может указывать на причину, условия, цель тех событий,

о которых говорится в главном предложении.

В союзных предложениях смысл отношений между чатями сложного

предложения выражается отчётливо, так как выявляется с помощью союзов.

Например, союз если указывает на условие, потому что — на причину, но —

на противопоставление: Потом дождь прекратился, но всё вокруг стало

тёмным, отяжелело, приникло к земле (В. Закруткин).

При бессоюзной связи смысловые отношения между частями сложного

предложения выявляются из содержания, передаются с помощью интонации, а

на письме — с помощью пунктуационных знаков: запятой, точки с запятой,

двоеточия и тире.

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении

передают перечисление событий, фактов и т. п. В устной речи эти

отношения передаются интонацией перечисления. Точка с

запятой употребляется в том случае, если простые предложения слабо

связаны по смыслу или в них уже есть запятые: Тускло-жёлтый огромный

самовар шипел и сипел на столе; горшок герани торчал перед окошком; на

стёклах чернели замасленные картинки (И. Тургенев).

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении передаёт отношения пояснения, причины, изъяснения (можно подставить союзы потому что, что, поэтому, слова и увидел, и услышал, и почувствовал,

а именно). Второе предложение поясняет, объясняет причину или дополняет

содержание первой части. В устной речи эти отношения передаются

интонацией пояснения: Светлана поняла: она не заснёт из-за этой монотонной навязчивой капели (В. Токарева).

Тире в бессоюзном сложном предложении указывает на время, условие, следствие, противопоставление (можно подставить союзы и, а, но, так что, когда, если. В устной речи эти отношения передаются интонацией противопоставления: Служить бы рад — прислуживаться тошно (А. Грибоедов).

Словарь лингвистических терминов:

Изъяснение — пояснение.

1. Высказывание на лингвистическую тему

Работа в группах. Как определить, каким

пунктуационным знаком надо разделить части сложного предложения?

Используя материалы параграфа, укажите, по каким приметам можно

распознать необходимость постановки знака. Своп рекомендации

зафиксируйте в виде правила, памятки, алгоритма, схемы, условного

рисунка. Примеры можно брать из упражнения 2.

Проведите защиту наших работ в группах. Самые эффективные рекомендации предложите классу.

2. Обучающее списывание

І. Выразительно прочитайте предложения. Обоснуйте постановку знака препинания между частями

сложного предложения. Для этого укажите какие смысловые отношения между ними, какой интонацией эти

отношения передаются.

ІІ. Спишите предложения. Подчеркните в них грамматические основы.

Над знаком препинания, разделяющим части сложного предложения, над союз

или союзное слово, с помощью которого можно соединить части сложного

предложения.

1. Шумел вершинами лес, в просветах виднелось бледно-голубое небо, вспыхивали листья осин (Ю. Казаков). 2. Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч (М. Зощенко). 3. Вскоре я понял: мы заблудились (Ф. Искандер) 4. В начале августа у всех испортилось настроение: стало известно, что Оля уезжает (А. Алексин). 5. Я сидел на берегу и думал только об одном: только бы эта рыба не клевала сегодня (В. Медведев). 6. Листики на кусте свернулись в сухие трубочки: их давно уже никто не поливал (А. Алексин). 7. Поспешишь — людей насмешишь (Пословица). 8. Сам не научишься — никто не научит (Пословица). 9. Перемелется — мука будет (Пословица). 10. Пронесётся ветерок, за версту услышишь, как цветёт липа (В. Солоухин).

3. Объяснительное письмо

І. Выразительно прочитайте предложения. Укажите части сложного

предложения. Проведите наблюдение:как они связаны по смыслу. Даёт ли

«смысловой разлом» основание для постановки между ними точки с запятой?

ІІ. Спишите предложения, вводя на место, указанное значком < >, слова из справки, подчеркните их как члены предложения. Расставьте знаки препинания. Объясните написание частицы не со словами.

1. Ни одна собака не лаяла дома < > мерцали лунными окошками (В. Белов). 2. Листья облетели < > вороны на деревьях кричат так неприятно (И. Гончаров).

3. Алые облака плыли по небу красные капли росы падали с ивы в воду

< > (В. Солоухин). 4. Над цветущим полем льна даже пчёлы

летают неторопливо жаворонок < > сзывает всех подивиться на него (В. Астафьев). 5. Вода блестела < > на песчаном дне были видны дорожки < > (К. Паустовский).

6. На сухой липе обломился сучок и < > упал на дорожку из-за

сарая потянуло запахом мокрого орешника. 7. Степь над батареей < >

уходила за балку ветер наносил прогорклым жаром калёного железа (Ю. Бондарев).

ІІІ. Работа в группах. Каждый участник группы анализирует одно предложение, обосновывая необходимость постановки в нём точки с запятой.

С п р а в к а. 1) Редкие, словно хуторки; 2) видно всё

насквозь; 3) распространяя красные круги; 4) звеня над полем; 5) как

чёрное стекло; проложенные улитками; 6) цепляясь за ветви; 7)

усеянная очагами огня.

4. Анализ учебного материала

І. Работа в парах. Выразительно прочитайте

предложения. Докажите , что это бессоюзные сложные предложения.

Определите, какие интонационные и смысловые признаки указывают на

необходимость постановки двоеточия в данных предложениях.

ІІ. Спишите. Над двоеточием надпишите союз или слово, с помощью которого можно проверить правильность постановки двоеточия.

1. Такого зрелища он не ожидал: вода застилала свет из края в край (Ч. Айтматов). 2. Днём в саду было тихо: беспокойные птицы улетели на юг (К. Паустовский).

3. До сих пор я осени почти не замечал: в саду ещё не было запаха

прелой листвы, вода в озёрах не зеленела, и жгучий иней ещё не лежал по

утрам на крыше (К. Паустовский). 4. Дверь была заперта: или занятия в лаборатории уже кончились, или их вообще в этот день не было (Ю. Сотник). 5. Что-то глухо стукнуло: с яблони слетело яблоко (Ф. Искандер). 6. Пришёл Грушницкий и бросился мне на шею: он произведён в офицеры (М. Лермонтов).

7. Остаётся одно средство: рассказывать новости (М. Лермонтов). 8. Я

взошёл в хату: две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли

всю её мебель (М. Лермонтов). 9. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо него и скрылся (Л. Лермонтов).

5. Синтаксические синонимы

І. Прочитайте предложения. Объясните постановку знаков препинания. Докажите, что это сложноподчинённые предложения.

ІІ. Восстановите предложения из произведения М. Лермонтова «Герой

нашего времени». Прочитайте предложения, исключая из них союзы и

союзные слова. Какие интонационные и смысловые признаки указывают на

необходимость постановки двоеточия в преобразованных предложениях?

Запишите предложения, разделяя части бессоюзного сложного предложения

двоеточием.

1. Писать я не мог долго, потому что тайное беспокойство мною

овладело. 2. Он на пороге остановился, потому что ему хотелось пожать

мне руку…. 3. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться, потому что

этот ковёр так украсил бы её кабинет!.. 4. Напрасно я им откликнулся,

потому что они б ещё с час проискали меня в саду. 5. Пойду к

Елизаветинскому источнику, потому что там, говорят, утром собирается всё

водяное общество. 6. Одно было в нём нехорошо, что ужасно падок был на

деньги. 7. В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль,

что, подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу. 8. Довольно людей

кормили сластями; у них от этого испортился желудок, поэтому нужны

горькие лекарства, едкие истины.

6. Анализ учебного материала

І. Работа в парах. Выразительно прочитайте

предложения. Определите, какие интонационные и смысловые признаки

указывают на необходимость постановки тире в данных предложениях.

Устно преобразуйте бессоюзные сложные предложения в сложносочинённые с

помощью союзов и, а, но. Спишите предложения. Над тире надпишите подходящие по смыслу союзы и, а, но.

1. Солнце село — сразу начало темнеть (В. Крапивин). 2. Лодки подваливают к причалу — чайки начинают истошно орать (В. Крапивин). 3. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст тёплым запахом ночи (И. Тургенев). 4. Дунул ветер — всё дрогнуло (Максим Горький). 5. Недосол на столе — пересол на спине (Пословица). 6. Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало (Л. Толстой). 7. День да ночь — сутки прочь (Пословица). 8. Ребёнка обучи — дашь миру человека (В. Гюго). 9. Хочешь проверить человека — надели его властью. 10. Позволит погода — за нами придёт катер (Б. Житков).

ІІ. Проанализируйте материалы упражнения: какие интонационныеи

смысловые признаки указывают на необходимость постановки тире? Какой

приём проверки тире вы можете предложить?

7. Восстановление предложений

Прочитайте предложения. Замените сложносочинённые предложения

бессоюзными. Бессоюзные сложные предложения запишите. Какие признаки

указывают на необходимость постановки тире между частями бессоюзного

сложного предложения?

1. На улице ветер, и всё качается, стонет, гремит (К. Паустовский). 2. Дунул ветер, и всё дрогнуло, ожило, засмеялось (Максим Горький). 3. Оперился птенец, и лети на все четыре стороны (Максим Горький). 4. Я был скромен, а меня обвиняли в лукавстве (М. Лермонтов). 5. Я говорил правду, а мне не верили (М. Лермонтов). 6. Правды надо держаться, а истину искать (М. Пришвин).

7. Пробовал идти пешком, но ноги мои подкосились (М. Лермонтов). 8. Я

зашёл в первую избу, отворил двери в сени, окликнул хозяев, но никто не

ответил мне (И. Тургенев). 9. Быстро стемнело, и дорогу мы различали с трудом.

8. Домашнее задание

Вариант 1. Спишите текст. В каждом предложении подчеркните ключевые слова.

Вариант 2. Напишите сочинение-миниатюру о том, что вы считаете главным в жизни человека. Своё мнение обоснуйте.

Самое лучшее, на мой взгляд, что придумал человек, для того чтобы

сделать свою жизнь красивой и счастливой, — это создание семьи. Именно

тогда люди стараются и учатся жить в гармонии друг с другом и с самим

собой. А самое главное — учатся жить вместе с кем-то, постоянно идти

на компромиссы, учитывать интересы другого человека: ведь в семье

невозможно жить, думая только о себе и своих желаниях.

Так что мы учимся в семье многому: твёрдости и в то же время

уступчивости, мягкости, терпимости. Вот эта самая взаимная терпимость,

наверное, и есть самое высокое проявление человеческого духа и воли. И

со стороны мужчины, и со стороны женщины. И только такие отношения, как

мне кажется, могут называться высоким словом «Любовь».