Тяговые расчеты являются основной частью науки о тяге поездов. Они включают в себя методики для определения массы, скорости и времени хода поезда по перегону, расхода топлива и электроэнергии, длины тормозного пути.

По отношению к неподвижным предметам, в том числе к рельсам, движение поезда рассматривается как поступательное. Считается, что все точки поезда имеют одинаковые скорости по величине и направлению, то есть поезд рассматривается как материальная точка. В то же время эта точка имеет конечный объем и конечную массу.

В реальной жизни поезд представляет собой систему материальных тел, имеющих между собой упругие и жесткие связи. К этим телам относятся вагоны и локомотивы. Упругими связями являются ударно-тяговые приборы, осуществляющие сцепление вагонов между собой. Жесткими связями являются рельсы, если пренебречь их упругостью.

На поезд действует большое количество сил, которые делятся на внешние и внутренние. Внешние силы исходят от тел, не входящих в рассматриваемую систему. Это притяжение земли, реакции рельсов, сопротивление воздуха.

Внутренние силы — это силы взаимодействия между отдельными элементами материальной системы. Эти силы всегда парные, то есть равны по величине, действуют по одной линии и противоположно направлены. В материальной системе равнодействующая внутренних сил и их результирующий момент относительно любой оси равны нулю. Следовательно, центр тяжести тела не может изменить своего положения под действием внутренних сил. Для этого необходимо иметь внешние силы. Значит и движение поезда возможно только под действием внешних сил.

В тяговых расчетах рассматриваются только те внешние силы, которые действуют на поезд по направлению движения. Их можно объединить в три группы. К первой группе относится сила, передающаяся от локомотива. Это сила тяги F. Ко второй группе относятся естественные силы, препятствующие движению W. К третьей группе относятся искусственные силы, препятствующие движению. Это тормозные силы В.

Рассмотренные силы никогда не действуют в поезде одновременно, а только в различных комбинациях, например, сила тяги и сила естественного сопротивления, тормозная сила и сила естественного сопротивления. Сила естественного сопротивления может также действовать только одна.

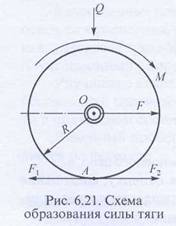

Сила тяги создается тяговым двигателем локомотива, который в свою очередь создает вращающий момент М (рис. 6.21). Точка А является опорой колеса на рельс. Если к колесу приложен момент М, направленный по часовой стрелке, то его можно заменить парой сил F и F1 Сила F приложена в точке О через буксы к раме тележки и направлена по движению. Сила Fl приложена в точке А к рельсу и направлена против движения. Она стремится создать проскальзывание опорной точки колеса в сторону, противоположную движению.

Под действием давления колеса в опорной точке возникает ре¬акция на силу F1 Эта реакция F2 равна по величине F1 и направлена в противоположную сторону, но по той же линии действия. Сила F2 является внешней по отношению к колесу. Она как бы непрерывно отталкивает колесо от рельса, то есть, создает упор колеса о рельс, без которого невозможно поступательное движение локомотива.

В результате равенства сил F1 и F2 освобождается сила F для осуществления движения локомотива. В тяговых расчетах силой тяги локомотива считают горизонтальную реакцию F2 Так как сила F2 направлена по касательной к ободу колеса, ее называют касательной силой тяги. Для локомотива в целом касательная сила тяги определяется как сумма касательных сил каждого колеса и обозначается FK.

При эксплуатации локомотива желательно реализовать как можно большие значения силы тяги, но это возможно только до определенной ее величины. Так как сила F2 является как бы упором, препятствующим силе F1 сдвинуть колесо по рельсу, то ее можно назвать силой сцепления между колесом и рельсом.

Сила сцепления имеет природу сил трения и в первом приближении она равна произведению нормального давления колеса Q на коэффициент сцепления Ψк колеса с рельсом:

Fсц = Q*Ψк

Сила тяги может возрастать лишь до тех пор, пока она не достигнет предельной силы сцепления колес с рельсами. Если вращающий момент тягового двигателя будет продолжать увеличиваться, то сцепление между колесами и рельсом нарушается, и колеса начинают проскальзывать (буксовать). В теории тяги принято измерять давление Q в тоннах, а силу тяги в килограммах.

Тогда максимальное значение силы тяги будет для одного колеса

F2 = 1000Q*ΨK

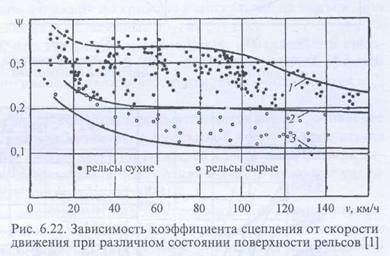

Величина коэффициента сцепления зависит от множества факторов, из которых основными являются: наличие на рельсах загрязнений и влаги (рис. 6.22), род двигателя локомотива, температура колес и рельсов, нагрузка от колеса на рельс (чем больше нагрузка, тем выше коэффициент сцепления), скорость движения, тип тормоза (колодочный или дисковый).

Определить величину коэффициента сцепления расчетным путем невозможно, поэтому применяются экспериментальные методы.

Опытные поездки дают большой разброс значений коэффициентов сцепления в результате действия множества различных факторов, случайно изменяющихся в процессе движения. Соответственно и сам коэффициент сцепления можно рассматривать как случайную величину, изменяющуюся однако в определенных пределах от 0,4 при благоприятных условиях до 0,1 при неблагоприятных. Расчетные значения коэффициентов сцепления устанавливаются правилами тяговых расчетов (ПТР) в зависимости от типа локомотива и скорости движения.

Одним из основных требований, предъявляемых к локомотиву, является реализация большой силы сцепления, так как именно величиной Ψк определяется вес состава, который может везти данный локомотив. Для повышения коэффициента сцепления применяются различные меры конструктивного характера, однако, наиболее эффективным и распространенным методом является подача песка под колеса локомотива. Можно применять также различные способы очистки рельсов и поверхности бандажей (например подтормаживанием).

Для того чтобы сцепленные в состав вагоны, стоящие на рельсовом пути, вывести из состояния покоя и привести в движение, необходимо с помощью локомотива создать внешнюю по отношению к составу силу тяги. Не будем рассматривать случаи, когда расположенный на участке состав может двигаться под действием силы тяжести либо силы ветра.

Сила тяги возникает в результате трения (сцепления) между вращающимся колесом локомотива и рельсом. Вращение же колеса осуществляется двигателем локомотива, использующего различные виды энергии. На первых локомотивах использовали энергию водяного пара (паровозы), на современных локомотивах используют электрическую энергию (электровозы, электропоезда) либо при двигателях внутреннего сгорания — термохимическую энергию минерального топлива (тепловозы, дизель-поезда). Однако независимо от способа преобразования энергии на локомотиве силой тяги называют создаваемую двигателем внешнюю силу, действующую в контакте колеса с рельсом в направлении движения и вызывающую перемещение локомотива и поезда. Как показывает само название — это сила, которая тянет поезд, преодолевая сопротивление движению.

Рассмотрим, как образуется сила тяги у локомотива с индивидуальным приводом колесных пар. При прохождении тока по обмоткам возбуждения тягового двигателя создается магнитное поле, с которым взаимодействует ток якоря. В результате этого на валу якоря возникает вращающий момент Мд (см. рис, 1, а), действующий по часовой стрелке и передаваемый с помощью зубчатой передачи на движущую ось. Этот вращающий момент может быть представлен в виде пары сил Я1( приложенной в точке контакта шестерни тягового двигателя с зубчатым колесом, и Я2, приложенной в точке А2 — центре вала двигателя (рис. 1, а). Расстояние между точками и А2 равно радиусу шестерни rj. Сила Hj, приложенная к зубчатому колесу в точке А1г создает вращающий момент Мк, равный без учета потерь в зубчатом зацеплении произведению силы Щ на радиус зубчатого колеса г2. Вращающий момент Мк, приводящий во вращение против часовой стрелки зубчатое колесо, а вместе с ним колесную пару, может быть представлен в виде пары сил Щ и Щ, приложенной в центре колеса. Однако этот вращающий момент для локомотива и его колесной пары является внутренним и сам по себе не может вызвать их перемещения, а без опоры колесной пары на рельс он может лишь ее вращать.

Момент мк (рис. 1, б) может бьггь представлен следующей парой сил: F, приложенной к центру колеса, и Fj, приложенной к точке О контакта колеса с рельсом. Сила Fj направлена против движения. Колесо прижимается к рельсу весом локомотива Pq, поэтому сила Fj стремится сдвинуть колесо по рельсу вправо, и в точке контакта О возникает горизонтальная реакция в виде силы F2. По отношению к локомотиву она является внешней и вместе с равной ей и противоположно направленной силой Fj обеспечивает сцепление колеса с рельсом. Оставшаяся неуравновешенной сила F вызывает поступательное движение локомотива в направлении ее действия.

Таким образом, обязательными условиями возникновения силы тяги являются наличие вращающего момента, приложенного к колесной паре, и силы сцепления колесной пары с рельсом. Образование силы тяги F2 именно в месте контакта колеса с рельсом подтверждается тем, что если приподнять локомотив над рельсами, т. е. устранить их контакт с колесами, то, несмотря на вращение колес, локомотив перемещаться не будет. Наличие силы Fj подтверждается угоном рельсов под ее действием.

Представляется также очевидной невозможность возникновения вращающего момента Мк, а следовательно, и силы тяги без подачи напряжения на тяговый электродвигатель.

Сила сцепления между колесом и рельсом препятствует сдвигу, скольжению колеса по рельсу. По физической природе она принадлежит к силам внешнего трения, возникающего между соприкасающимися под действием нагрузки телами при их относительном перемещении. До тех пор, пока сила тяги меньше силы сцепления или равна ей, обеспечивается нормальное качение колеса по рельсу и поступательное движение локомотива. По мере возрастания сила тяги может сравняться с силой сцепления или превысить ее, что приведет к проскальзыванию колеса по рельсу и возможности возникновения боксования.

Всякий тяговый двигатель преобразует подводимую к нему энергию во внешнюю работу силы тяги по перемещению поезда. Энергия может высвобождаться при сгорании топлива (тепловозы, паровозы, газотурбовозы, дизель-поезда), а может подводиться извне по проводам (электровозы, электропоезда). В зависимости от устройства локомотива энергия может преобразовываться несколько раз, прежде чем превратится в механическую работу вращения колес. На электровозах переменного тока электроэнергия, подводимая от контактной сети, преобразуется в трансформаторе и выпрямительной установке, затем с помощью тяговых двигателей и зубчатой передачи превращается в механическую работу вращения колес.

На автономном тяговом подвижном составе происходят более сложные преобразования энергии. Так, на тепловозе скрытая термохимическая энергия топлива при его сгорании превращается в механическую работу на коленчатом валу дизеля, которая затем с помощью тяговой передачи различного типа (электрической, гидравлической и др.) преобразуется в механическую работу вращения колес.

Однако общим для тягового подвижного состава всех типов является преобразование механической работы вращения колес с помощью сцепления их с рельсами во внешнюю работу силы тяги, обеспечивающую движение поездов.

В зависимости от места приложения различают силу тяги касательную — действительную силу тяги, приложенную к ободу движущих колес локомотива; силу тяги на сцепке — приложенную к автосцепке между локомотивом и первым вагоном; силу тяги динамометрическую — измеряемую динамометром на сцепном приборе первого вагона. Для тяговых расчетов используют главным образом понятие касательной силы тяги FK. Кроме того, в соответствии с различными способами преобразования энергии, которые имеют место на локомотивах различных типов, используются понятия об ограничениях силы тяги и соответствующих этим ограничениям значениях силы тяги и соответствующих им значениях мощности локомотивов.

Поскольку тяговому подвижному составу всех типов присуще образование силы тяги в контакте колес с рельсами, для всех их существует ограничение по сцеплению. Для паровозов, кроме того, есть ограничение силы тяги по котлу и машине; для электровозов — по тяговым двигателям, току, условиям коммутации, а для электровозов переменного тока, кроме того, — по преобразовательной установке. У тепловозов существует ограничение силы тяги и соответственно мощности по дизелю и передаче.

Указанные параметры следует рассматривать как ограничения касательной силы тяги возможностями тех или иных преобразовательных агрегатов локомотива. Касательной называют действительную силу тяги, образующуюся на ободе колес локомотива и обеспечивающую поступательное движение поезда. Именно по касательной силе тяги ведутся тяговые расчеты на железных дорогах.

Страница 37 из 59

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ

8-1. ЗАДАЧИ ТЯГОВЫХ РАСЧЕТОВ

Тяговые расчеты производятся для определения веса поездов, скорости движения и времени хода, расхода топлива или электроэнергии, воды, а также величины тормозных путей. С другой стороны, на основании тяговых расчетов определяются необходимые тормозные средства в поезде, производится выбор локомотивов, определяется размещение раздельных и экипировочных пунктов.

В задачи тяговых расчетов входит изучение сил, действующих на поезд, и определение их величин. В зависимости от режима движения на поезд действуют следующие силы: сила тяги — при движении в режиме тяги, тормозная сила — при движении в режиме торможения, а так же силы сопротивления движению и силы инерции — при всех режимах движения. Силы сопротивления движению поезда определяются по эмпирическим формулам. Сила тяги, которую может развивать локомотив при различных скоростях, определяется по тяговой характеристике. Тормозная сила зависит от режима торможения и скорости.

Характер движения поезда в общем виде определяется уравнением:

где F — сипа тяги, кг;

В — тормозная сила, кг;

W — сила сопротивления движению, кг;

а — ускорение, м/сек;

М’ — приведенная масса поезда, кг-сек/м;

где Q+P — полный вес поезда, т;

γ — коэффициент инерции вращающихся масс, учитывающий влияние инерции вращающихся колесных пар на инерцию поезда;

g — ускорение силы тяжести, м/сек.

Величина γ для торфовозных поездов составляет в среднем примерно 0,06.

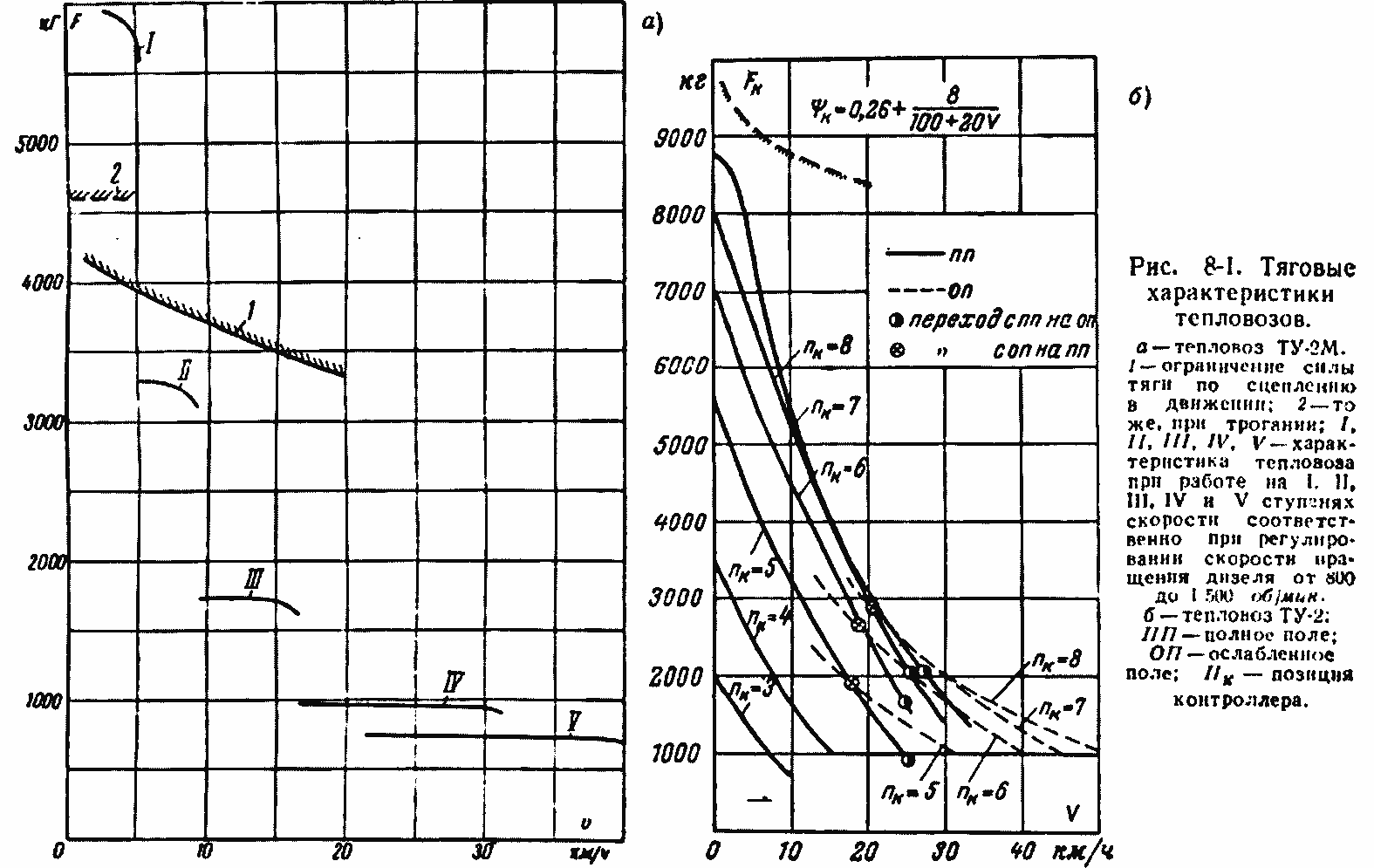

2. ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОКОМОТИВОВ

Тяговые характеристики локомотивов показывают, какие величины силы тяги может развивать локомотив в зависимости от скорости и, обратно, какие скорости может развивать локомотив в зависимости от величины сопротивления движения. Тяговые характеристики представляют собой семейство кривых F=f(v). Качество тяговых характеристик оценивается по тому, насколько полно они позволяют использовать установленную мощность локомотива и его сцепной вес, а так же, в какой степени они дают возможность регулировать скорость движения поезда независимо от силы сопротивления движению. Последнее обстоятельство имеет особенно существенное значение для транспорта торфяной промышленности, где весьма важную роль играет ограничение скорости по состоянию пути. Так, на временных путях скорости движения должны находиться в пределах 4—6 км/ч, на многих соединительных и второстепенных путях 10—15 км/ч, и при этих скоростях локомотив должен устойчиво работать, независимо от величины сопротивления движению.

Тяговые характеристики в зависимости от типа локомотивов, их параметров и вида передачи могут иметь самую различную форму. Удобнее всего при тяговых расчетах пользоваться касательной силой тяги и касательной мощностью локомотивов. Касательная сила тяги локомотива FK равна сумме сил, приложенных к движущим колесам локомотива в точках касания их с рельсами.

Касательная мощность локомотива равна:

Мощность локомотива может быть задана по мощности двигателя, которая превышает касательную на величину потерь в передаче, и на величину мощности, потребляемой вспомогательными машинами, присоединенными к валу двигателя. В некоторых случаях задается сила тяги на крюке, которая меньше касательной силы тяги на величину сопротивления движению локомотива.

Ввиду того что разница в силе тяги и мощности в зависимости от их точки приложения получается значительной, нужно всегда точно указывать, какая именно мощность или сила тяги имеются в виду. Сила тяги всех локомотивов ограничивается по условиям сцепления движущих колес с рельсами и по мощности двигателей. Существует и ряд других ограничений силы тяги, вытекающих из конструктивных особенностей каждого типа локомотива, и их так же необходимо учитывать. Ограничение силы тяги по сцеплению зависит от сцепного веса локомотива, коэффициента сцепления и определяется по формуле:

где Рсц — сцепной вес, т;

φк — коэффициент сцепления локомотива.

У всех современных узкоколейных локомотивов сцепной вес равен полному весу, поскольку все оси являются движущими. Коэффициент сцепления зависит от многих факторов, которые в свою очередь могут быть отнесены к зависящим от конструкции и типа локомотива, от состояния пути и от скорости движения. Реализация высоких коэффициентов сцепления зависит также от квалификации локомотивной бригады. Формула для определения коэффициента сцепления в общем виде может быть выражена:

где А и В — опытные коэффициенты.

Практика вождения тяжеловесных поездов в торфяной промышленности показала, что при паровозной тяге надежно могут быть реализованы коэффициенты сцепления, определяемые по формуле:

(1).

Значения коэффициентов сцепления, полученные по этой формуле, могут рассматриваться как среднепрогрессивные.

Коэффициент сцепления тепловозов и электровозов выше коэффициента сцепления паровозов. Так, на широкой колее коэффициент оцепления электровозов и тепловозов выше коэффициента сцепления паровозов при трогании с места на 10% и в движении при скорости до 20 км — на 2—6%. На узкой колее измерения коэффициента сцепления электровозов, электротепловозов и тепловозов проводились в очень ограниченном объеме. По данным испытаний электротепловоза ЭД-16, проводившихся ЦНИИ МПС, средний коэффициент сцепления при трогании с места на магистральном пути без песка составил 0,287, что превышает значение, получаемое по формуле (1), на 9%. Временно до более точного определения коэффициента сцепления узкоколейных тепловозов и электротепловозов можно рекомендовать использование формулы (1), увеличивая получаемые по ней значения при трогании с места на 9%.

На временных путях коэффициент сцепления уменьшается, значения его менее устойчивы, так как зависят от состояния пути и их можно принимать равными примерно 0,7—0,9 от значений коэффициента сцепления на постоянных путях. При движении по кривым коэффициент сцепления несколько снижается с уменьшением радиуса кривой.

Тяговые характеристики тепловоза ТУ-2М приведены на рис. 8-1,а и тепловоза ТУ-2 — на рис. 8-1,6.

Расчетные тяговые характеристики электротепловоза ЭД-18 приведены на рис. 8-2, электротепловоза ТЭУ-1 — на рис. 8-3.

Электротепловоз ЭД-18 имеет автоматические характеристики, близкие к гиперболам постоянной мощности, при которых сила тяги в зависимости от скорости изменяется таким образом, что мощность локомотива остается примерно постоянной.

Сила тяги электротепловоза ЭД-18 ограничивается по току часового режима тяговых двигателей и ее следует принимать за максимальную расчетную.

Рис. 8-2. Тяговые характеристики электротепловоза ЭД-18: 1 —ограничение силы тяги по сцеплению; 2 — ограничение силы тяги по току часового режима.

Э — характеристики, соответствующие номинальной мощности в электровозном режиме; m — характеристики, соответствующие номинальной мощности в тепловозном режиме.

Сцепной вес ЭД-18 недоиспользован, что является его существенным недостатком.

Электротепловоз ТЭУ-1 имеет ступенчатые тяговые характеристики. Промежуточные скорости движения (между ступенями) могут быть получены кратковременно, главным образом при разгоне. При движении на

заданной ступени скорости электротепловоз сможет развивать любую силу тяги в пределах ограничений по мощности двигателя и по сцеплению.

Рис. 8-3. Тяговые характеристики электротепловоза ТЭУ-1.

1 — ограничение силы тяги по сцеплению; 2 — ограничение силы тяги по мощности часового режима электродвигателя.

Э — характеристики в электровозном режиме; т — характеристики в тепловозном режиме; VI, VII,… VVI — характеристики и ограничения силы тяги, соответствующие ступеням скорости с I по VI.

При движении по спуску электротепловоз автоматически переходит в режим электрического торможения с возвратом энергии в сеть. Такие характеристики позволяют точно выдерживать установленную скорость движения, что удобно при наличии ограничений скорости по состоянию пути и в торфяной промышленности имеет существенное значение.

Общим недостатком локомотивов со ступенчатыми тяговыми характеристиками является худшее использование мощности двигателей, чем у локомотивов, имеющих автоматическую характеристику. Однако локомотивы со ступенчатыми характеристиками имеют, как правило, более высокий к. п. д. передачи, чем в значительной мере компенсируется указанный выше недостаток, а также более простую конструкцию.

За расчетную силу тяги ТЭУ-Ι на руководящем подъеме следует принимать 3600 кг при скорости 15,7 км/ч, но при необходимости может быть принята и сила, равная 4 150 кг, при v=10,6 км/ч.

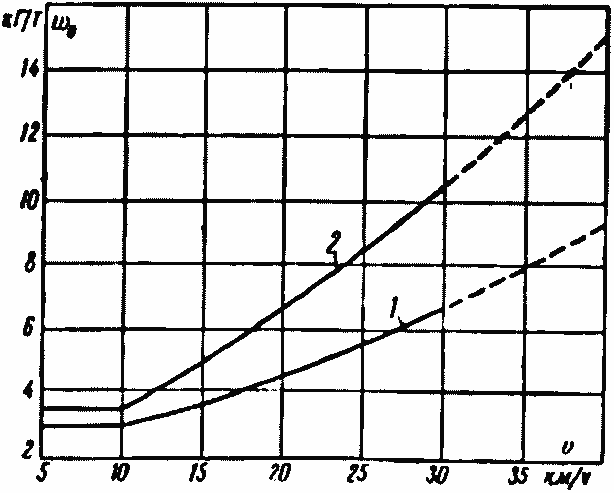

3. СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДА

Сопротивление движению поезда разделяют на основное и дополнительное. Основным называют сопротивление движению на прямом горизонтальном участке пути. К дополнительным сопротивлениям относят сопротивления от уклонов, от кривых и при трогании с места. Обычно пользуются удельными сопротивлениями движению, представляющими собой сопротивления движению в килограммах, отнесенные к 1 т веса поезда.

Основное удельное сопротивление движению зависит от типа и конструкции подвижного состава, скорости движения и от загрузки вагонов. Кроме того, на него влияют состояние пути и ходовых частей, направление и сила ветра и другие факторы. Таким образом, даже для одного и того же типа подвижного состава основное удельное сопротивление в зависимости от условий эксплуатации может несколько различаться.

Эмпирические формулы для определения основного удельного сопротивления движению для различных типов подвижного состава были рекомендованы инж. Чежиным на основании опытов, проводившихся им в торфяной промышленности. Эти формулы для четырехосных торфовозных вагонов имеют общий вид:

где v — скорость движения, км/ч, a, b и с — коэффициенты.

Значения основного удельного сопротивления вагонов, подсчитанные по приведенным формулам, приведены на рис. 8-4.

Чаще пользуются приближенными формулами Чежина для четырехосных вагонов:

а) для груженого режима

б) для порожнего режима

При скоростях движения менее 10 км/ч основное удельное сопротивление движению следует принимать равным основному удельному сопротивлению при скорости 10 км/ч.

Рис. 8-4. Основное удельное сопротивление движению четырехосных торфовозных вагонов колеи 750 мм.

1 — груженый режим; 2 — порожний режим.

Сопротивление движению локомотивов обычно несколько превышает сопротивление движению вагонов. Практически при производстве тяговых расчетов можно принимать основное удельное сопротивление локомотива равным основному удельному сопротивлению вагонов, получаемая при этом погрешность не выходит за пределы точности тяговых расчетов. Основное удельное сопротивление движению на временных путях колеблется в широких пределах, так как сильно зависит от состояния путей. Обычно при расчетах основное удельное сопротивление движению на временных путях принимают равным 6—10 кг/т.

Дополнительное удельное сопротивление движению от подъемов численно равно величине подъема в тысячных и складывается алгебраически с основным удельным сопротивлением движению.

Дополнительное удельное сопротивление движению от кривых подсчитывается по эмпирической формуле где R —радиус кривой, м.

Сопротивление поезда троганию с места превышает величину основного сопротивления движению на величину дополнительного удельного сопротивления троганию. Для вагонов на подшипниках скольжения величину дополнительного удельного сопротивления троганию принимают

Приведенные эмпирические формулы для определения сопротивления движению получены при испытаниях вагонов старых образцов. Ввиду этого они могут рассматриваться только как временные и должны быть уточнены после проведения работы по экспериментальному определению удельных сопротивлений подвижного состава новых типов.