Известно, что в момент выстрела при сгорании заряда образуется большое количество сильно нагретых упругих газов, которые, стремясь увеличить свой объем, создают давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки ствола. Расширяющиеся пороховые газы давят с одинаковой силой на всю поверхность занимаемого ими объема. Давление, которое газы производят на стенки канала ствола, вызывает их упругое расширение. Давление газов на дно пули заставляет ее быстро перемещаться вдоль канала ствола; давление же на дно гильзы, а через нее — на затвор, систему автоматики (в автоматическом оружии) и ствольную коробку передается всему оружию и заставляет его перемещаться назад в направлении, противоположном движению пули, т.е. назад. Можно сказать, что при выстреле силы пороховых газов как бы отбрасывают оружие и пулю в разные стороны. Это движение оружия (ствола) назад во время выстрела и называется отдачей оружия. Отдача ощущается в виде толчка в плечо, руку или грунт. Отдача оружия оказывает большое влияние на меткость стрельбы, поэтому стрелку необходимо хорошо разбираться в сущности этого явления.

Согласно законам механики, одна и та же сила, действуя на тела с разной массой, приводит их в движение со скоростью, обратно пропорциональной их массе. Если пренебречь реактивным действием пороховых газов на дульный срез, то можно сказать, что скорость отдачи оружия во столько раз меньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля легче оружия.

Отдача оружия начинается с началом движения пули и достигает наибольшей силы в момент вылета ее из канала ствола (при этом не учитывается некоторое увеличение отдачи под действием пороховых газов на дульный срез).

Действие отдачи оружия характеризуется величиной скорости и энергии, которой оно обладает при движении назад.

Энергия отдачи у ручного стрелкового оружия обычно не превышает 2 кгм и воспринимается стреляющим безболезненно, хотя может вызывать его утомляемость.

Величина скорости и энергии отдачи винтовок приведена в таблице.

| Скорость и энергия отдачи отечественных винтовок |

||

| Мосина обр 1891/30 гг. (со штыком) |

ТОЗ-12 | |

| Калибр, мм | 7,62 | 5,6 |

| Масса, кг | 4,5 | 3,5 |

| Скорость отдачи (м/сек) | ||

| Легкая пуля, 9,6 г | 2,5 | — |

| Тяжелая пуля, 11,8 г | 2,38 | — |

| 5,6-мм пуля, 2,6 г | — | 0,23 |

| Энергия отдачи (кгм) | ||

| Легкая пуля, 9,6 г | 1,75 | — |

| Тяжелая пуля, 11,8 г | 2,5 | — |

| 5,6-мм пуля, 2,6 г | — | 0,01 |

Из таблицы видно, что отдача у разных образцов оружия различна и будет тем меньше, чем легче пуля и чем тяжелее оружие. Естественно, отдача также будет тем меньше, чем меньше пороховой заряд. Особенно ощутима отдача у 7,62-мм винтовки системы Мосина образца 1891/30 гг. - чем мощнее патрон, тем сильнее отдача.

При стрельбе из винтовки стрелок ощущает отдачу в виде резкого толчка в плечо. Особенно это проявляется, когда ствол имеет превышение над задней опорой оружия (будь то рука стрелка или его плечо). Стремление уменьшить ощущение удара при отдаче привело к необходимости изготавливать ложу для магазинных винтовок с изогнутой шейкой приклада. При этом уменьшение силы удара достигается следующим.

Сила давления пороховых газов, вызывающих отдачу, и сила сопротивления отдаче (упор приклада, рукоятки, центр тяжести оружия и т. д.) расположены не на одной прямой и направлены в противоположные стороны. Сила давления пороховых газов действует по оси канала ствола в направлении, противоположном полету пули, поэтому отдача винтовки воспринимается плечом стрелка в точке, лежащей ниже оси канала ствола. Противодействие плеча отдаче является той силой реакции, которая направлена в противоположную отдаче сторону и равна ей. В результате этого образуется пара сил (упор приклада, рукоятки), которая заставляет винтовку во время выстрела отклоняться дульной частью вверх. Величина отклонения дульной части ствола оружия тем больше, чем больше плечо этой пары сил. Вращающий момент способствует тому, что отдача винтовки становится менее ощутимой для стрелка.

При этом нужно заметить, что стрелок ощущает по-разному отдачу различных образцов длинноствольного огнестрельного оружия даже одного и того же типа.

В одном случае удар в плечо при отдаче терпимый, а в другом случае оружие сильно «бьет». Ощущение отдачи зависит от того, как она передается в длинноствольном оружии от ствола через ложу (приклад) к плечу стрелка; для того чтобы отдача была нормальной и оружие (винтовка, автомат) не сильно толкало в плечо, его необходимо соответственным образом отладить.

Отдача оружия отрицательно сказывается на меткости стрельбы. Не говоря уже о том, что она утомляет стрелка и является одной из причин, вызывающих у некоторых стрелков дерганье за спусковой крючок, отдача при выстреле значительно отклоняет ствол оружия от того первоначального направления, которое было ему придано во время прицеливания.

Если говорить об основном виде стрелкового оружия русской армии на протяжении более чем полувека — винтовке Мосина образца 1891/30 гг. — видно, что винтовка при выстреле под влиянием отдачи и реакции плеча стрелка не только отходит назад, но еще и поднимается дульной частью вверх. При этом подбрасывание ствола начинается еще в то время, когда пуля находится в канале ствола. Следовательно, ось канала ствола в момент выстрела смещается на некоторый угол.

Угол, образованный направлением оси канала ствола до выстрела и ее направлением в момент вылета пули из канала ствола, называется углом вылета (y). Сочетание влияния вибрации ствола, отдачи оружия и других причин приводит к образованию угла вылета. Угол вылета — величина непостоянная и зависит в значительной мере от изготовки стрелка; если стрелок крепко держит винтовку, применяет при стрельбе туго натянутый ремень, угол вылета будет меньше.

Очевидно, что неоднообразное упирание приклада в плечо влечет за собой образование при каждом выстреле разных углов вылета и, как следствие, разброс пуль по вертикали. Для того чтобы добиться кучной стрельбы, необходимо выработать в себе умение правильно и однообразно упирать приклад в плечо. Кроме того, необходимо помнить, что переход к стрельбе из разных положений — лежа, с колена, стоя и в движении — сопровождается обычно изменением средней точки попадания (СТП). Если приклад упирать верхним краем затылка, а затем, при переходе к другому положению, упирать нижним краем его, то СТП переместится вверх, так как увеличилось плечо пары сил. Поэтому стрелок в процессе учебных стрельб должен тщательно изучить особенности своей изготовки, чтобы знать величину расхождения СТП при стрельбе из разных положений.

5,45-мм автомат Калашникова АК 74,

оснащенный двухкамерным дульным тормозом-компенсатором

Образование угла вылета представляет собой очень сложное явление и зависит не только от отдачи оружия, но и от вибрации ствола.

Если ударить по какому-нибудь стержню, изготовленному из упругого материала, то он начинает колебаться (вибрировать). То же самое получается со стволом оружия, при выстреле ствол совершает колебательные движения — вибрирует.

При сгорании заряда и возникающем при этом ударе пороховых газов ствол начинает вибрировать, как туго натянутая звучащая струна. Чем тоньше ствол, тем больше он вибрирует; чем массивней ствол, как, например, у целевых спортивных винтовок, тем вибрация будет меньше. Явление вибрации заключается в том, что все точки ствола начинают совершать некоторые колебания относительно своего нормального, обычного положения. При этом, как установлено опытным путем, размах колебания точек, расположенных в разных местах по длине ствола, различен; оказывается, на стволе имеются такие точки, которые вообще не колеблются, так называемые узловые точки. Вместе с другими участками ствола совершает колебание (вибрирует) и дульная часть ствола. В силу того, что волнообразные колебания ствола начинаются раньше, чем пуля вылетает из ствола, окончательное направление пули зависит от того, какая фаза колебаний дульной части ствола совпадает с моментом ее вылета.

Из этого становится очевидно, что угол вылета в большой мере зависит от вибрации ствола. В результате вибрации дульная часть ствола в момент вылета пули может также отклониться от первоначального положения в любую сторону (вверх, вниз, вправо, влево). Величина этого отклонения увеличивается при неправильном использовании упора для стрельбы, загрязнении оружия и т. п. Если при своем колебании ось канала ствола в момент вылета пули направлена выше, чем было ее положение до выстрела, то угол вылета будет положительный, если ниже — отрицательный. Величина угла вылета дается в таблицах стрельбы в НСД.

Собственно говоря, стрелку совершенно безразлично, какой угол вылета получается при стрельбе — положительный или отрицательный. Важно, чтобы угол вылета был относительно постоянный и в связи с этим не было разброса пуль. Чтобы добиться однообразия в углах вылета, необходимо производить отладку оружия так, чтобы ствол мог испытывать колебание (вибрацию) всегда однообразно. Так, с этой целью на снайперских винтовках Мосина образца 1891/30 гг. ствол подгонялся к цевью настолько, чтобы между ними оставался зазор, либо ставился сальник, который позволял стволу соприкасаться с цевьем только в определенном месте. При этом необходимо было следить за тем, чтобы в зазор между цевьем и стволом не попало какое-нибудь постороннее твердое тело (камешек, сгустившаяся смазка с пылью и пр.), которые могли бы нарушить свободную вибрацию ствола. К таким же последствиям могло привести коробление ложи от разбухания или усушки либо временная деформация ее, вызванная сильным нагревом ствола во время продолжительных стрельб в ускоренном темпе.

Поэтому стрелок должен выработать в себе привычку обстоятельно проверять и осматривать оружие до стрельбы и во время нее, основное внимание, обращая на посадку ствола в ложе винтовки.

При стрельбе из винтовки системы Мосина обр. 1891/30 гг. нужно было иметь в виду, что игольчатый штык также оказывал существенное влияние на образование угла вылета. При стрельбе со штыком, из-за изменения характера вибрации ствола, образовывался угол вылета отрицательный, а без штыка — положительный. Кроме того, из-за примыкания штыка к стволу справа центр тяжести винтовки смещался также вправо; во время выстрела образовывалась пара сил, которая вращала винтовку в сторону, противоположную примыканию штыка. Поэтому если из винтовки, пристрелянной со штыком, стреляли без штыка, то СТП резко изменялась.

Погнутость штыка также влияла на изменение СТП. Если штык был погнут вправо, то СТП перемещалась влево; если он погнут вверх, то СТП перемещалась вниз. А поэтому стрелкам предписывалось тщательно оберегать штык от изгибов, особенно во время перебежек, когда были возможны удары и втыкания штыка в грунт или дерн на огневом рубеже.

Необходимо также отметить, что отдача и вибрация ствола оказывают весьма существенное влияние на меткость при стрельбе с использованием упора. Практика показывает, что при переходе от жесткого упора к мягкому и, наоборот, соприкасание оружия с упором дальше или ближе к дульной или казенной части заметно сказывается и на кучности боя, и на меткости стрельбы, и на изменении СТП.

Трансформируемый приклад с регулируемым

резино-металлическим затылком снайперской винтовки СВ-98

служит для уменьшения действия силы отдачи при выстреле

Влияние угла вылета на стрельбу у каждого образца оружия устраняется при приведении его к нормальному бою. Однако при нарушении правил прикладки оружия, использования упора, а также правил ухода за оружием и его сбережения изменяются величина угла вылета и бой оружия. Для обеспечения однообразия угла вылета и уменьшения влияния отдачи на результаты стрельбы необходимо точно соблюдать приемы стрельбы и правила ухода за оружием, указанные в Наставлениях по стрелковому делу.

При стрельбе из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии отдачи, часть ее расходуется на сообщение движения подвижным частям и на перезаряжание оружия. Поэтому энергия отдачи при выстреле из такого оружия меньше, чем при стрельбе из неавтоматического оружия или из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола. У автоматического оружия, имеющего газоотводное отверстие в стволе, в результате давления газов на переднюю стенку газовой каморы дульная часть ствола оружия при выстреле несколько отклоняется в сторону, противоположную расположению газоотводного отверстия.

С целью уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия (например, в автоматах Калашникова АКМ/АК 74) были использованы специальные устройства — компенсаторы.

Так, для повышения стабильности стрельбы и повышения меткости боя автомата Калашникова АКМ инженер Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) В. С. Якущев разработал теорию динамической устойчивости автоматического стрелкового оружия. Он же выдвинул идею уникального дульного компенсатора, который позволил улучшить устойчивость автомата Калашникова АКМ, существенно повысив его кучность боя при стрельбе очередями из неустойчивых положений: на ходу, стоя, с колена. Дульный компенсатор в виде цилиндрического косо срезанного насадка имел спереди выступ со срезом, направленным под углом 30 градусов по вертикали вниз — вправо, в сторону, противоположную направлению углового смещения оружия. Внутри выступа была сделана проточка, образующая компенсационную камору и буртик. Закрепленный резьбовой посадкой, он удерживался фиксатором на дульной части ствола. После вылета пули из канала ствола истекающие пороховые газы, попадая в компенсационную камеру и ударяясь о стенки компенсатора, создавали избыточное давление, которое несколько опускало дульную часть ствола автомата в сторону выступа (влево — вниз), что резко уменьшило «подскок» оружия под действием отдачи и в 2,5 раза увеличило кучность стрельбы из положения стоя. Так, рассеивание при стрельбе на дальность 800 м из АКМ короткими очередями из устойчивых положений, лежа с упора или стоя из окопа, с компенсатором (но только при стрельбе с правого плеча) стало составлять 0,64-0,9 м.

Использование новых малоимпульсных автоматных патронов в 5,45-мм автоматах АК 74 в значительной степени увеличило выхлоп пламени и уровень звука выстрела, по сравнению с 7,62-мм автоматами Калашникова АКМ, что могло привести к тяжелым повреждениям слуха в случае нахождения другого стрелка в непосредственной близости сбоку от автомата АК 74. Поэтому данное обстоятельство в немалой степени повлияло на создание совершенно нового дульного устройства — двухкамерного дульного тормоза-компенсатора, одновременно выполнявшего роль пламегасителя, который при стрельбе поглощал примерно 50% энергии отдачи. Это устройство существенно повысило устойчивость оружия при стрельбе, а кроме того, по сравнению с автоматом АКМ, новый двухкамерный дульный тормоз-компенсатор существенно снизил давление звуковой волны.

За счет меньшего импульса отдачи и введения эффективного дульного тормоза-компенсатора при стрельбе очередями в автомате АК 74 удалось снизить рассеивание в 2-2,5 раза (по сравнению с АКМ).

При стрельбе из короткоствольного оружия (револьверов и пистолетов) отдача ощущается в виде толчка в руку и также неизбежно вызывает смещение оружия. Сила отдачи и равная ей сила противодействия, действующие не по одной прямой, также образуют пару сил, которая заставляет пистолет отклоняться дульной частью ствола кверху.

Величина отклонения дульной части ствола тем больше, чем больше расстояние между осью канала ствола и местом упора рукоятки. Это вращательное движение оружия во время выстрела является основной причиной образования угла вылета при стрельбе из пистолета. Величина угла вылета настолько значительна, что существенно изменяется положение элементов наводки при стрельбе из пистолета. В этом нетрудно убедиться, если навести пистолет со станка и посмотреть, куда направлена ось канала ствола наведенного оружия.

Направление оси канала ствола при стрельбе стоя с руки в пределах 50 м всегда будет ниже точки прицеливания. Следовательно, угол вылета настолько велик, что угол бросания будет создаваться за счет угла вылета. Величина угла вылета при стрельбе из пистолета — величина также непостоянная. Она изменяется при различных положениях рукоятки пистолета в руке.

Наличие большого угла вылета и зависимости его величины от точки опоры рукоятки в руке заставляет обращать особое внимание на однообразное положения пистолета в руке стреляющего.

Удержание пистолета Макарова ПМ при стрельбе двумя руками,

что гарантирует точность стрельбы

Таков характер смещения самозарядного пистолета во время производства одиночного выстрела. Поскольку на некоторых образцах пистолетов предусмотрена возможность ведения автоматического огня (например, в автоматическом пистолете Стечкина АПС), огонь очередями, необходимо остановиться на работе автоматики этого пистолета во время стрельбы очередью. При ведении автоматического огня очередями из автоматического пистолета Стечкина приходится при освоении приемов стрельбы учитывать работу автоматики и смещение оружия при выстреле.

Пистолет относится к системам автоматического оружия, устройство которых основано на принципе использования энергии отдачи. Во время выстрела давление пороховых газов через дно гильзы, преодолевая инерцию затвора и усилие возвратной пружины, вызывает движение кожуха-затвора назад. Затем под действием разжимающейся пружины кожух-затвор движется вперед, досылая патрон в патронник. Движение кожуха-затвора необходимо для автоматического перезаряжания пистолета. Однако в результате работы автоматики во время стрельбы происходит непрерывное смещение оружия при отходе кожуха-затвора назад и возвращении его вперед. Чтобы все пули очереди были выпущены в нужном направлении — в цель, необходимо в период производства нескольких выстрелов, следующих один за другим, уметь удерживать оружие. Эта особенность, свойственная ручному автоматическому оружию, взывает необходимость обратить особое внимание на распределение силовых усилий стрелка для удержания оружия. Положение стрелка, оружия, упора, точек опоры приобретает в этом случае большое значение.

Таким образом, стрельба из пистолета немыслима без знания конструктивных особенностей пистолета, которые в той или иной степени влияют на приемы стрельбы.

В существующих наставлениях по стрелковому делу указывается, что «каждый военнослужащий должен в зависимости от своих индивидуальных особенностей выработать наиболее выгодное и устойчивое положение для стрельбы, добиваясь при этом однообразного положения рукоятки в руке и наиболее удобного положения корпуса, рук и ног». Выполнить это указание наставления возможно лишь при правильном понимании боевого использования пистолета в бою и знании устройства пистолета.

Сергей Монетчиков

Иллюстрации из архива автора

Братишка 09-2009

Тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по направлению.

(Третий закон Ньютона).

Никакие внутренние силы не в состоянии изменить суммарный импульс системы.

(Одна из формулировок закона сохранения импульса).

Для начала определимся с терминами:

- Отдачей называется движение оружия (ствола) назад во время выстрела. (Основы стрельбы из стрелкового оружия).

- Откат стрелкового оружия. Откат (Недопустимо — отдача стрелкового оружия) — Перемещение стрелкового оружия под действием сил, возникающих при выстреле. (ГОСТ 28653-90 Оружие стрелковое. Термины и определения)

- Отдача стрелкового оружия. Отдача. — Силовое воздействие стрелкового оружия на стрелка, станок или установку в результате выстрела. (ГОСТ 28653-90 Оружие стрелковое. Термины и определения).

Как видно ГОСТ разделяет собственно перемещение оружия и силовое воздействие на стрелка, станок или установку. Для упрощения я буду использовать термин отдача в его устоявшемся первом значении приведенном в «Основах стрельбы…».

Параметры отдачи.

Отдача характеризуется несколькими параметрами:

- Импульс.

- Энергия.

- Сила.

- Мощность.

1. Импульс отдачи.

В силу третьего закона Ньютона два тела взаимодействующие друг с другом приобретают импульсы равные по величине и противоположные по направлению. Численно импульс силы равен p=Ft, где p — импульс, F — сила, t — время взаимодействия. Так же импульс тела равен p=mv, где m — масса тела, v — скорость. С импульсом выстрела все немного сложнее, т.к. из ствола вылетает не только пуля, но и пороховые газы, поэтому импульс отдачи вычисляется по эмпирической формуле

где m — масса пули, v0 — начальная скорость пули, w — масса порохового заряда, g — ускорение свободного падения, нужно для перевода из системы СИ в техническую систему единиц (из Н*с в кгс*с).

Согласно закону сохранения импульса (ЗСИ) суммарный импульс закрытой системы (не взаимодействующей с внешними телами) является константой. Т.е. никакая автоматика не в силах изменить импульс оружия который оно получило в результате выстрела. Единственный способ повлиять на импульс отдачи это воздействовать на пороховые газы с помощью, например, ДТК.

2. Энергия отдачи.

Ни для кого не секрет, что стрельба одинаковым патроном из более тяжелого оружия явялется более комфортной. Причиной этого является энергия отдачи численно равная

3. Сила отдачи.

Еще раз вернемся к формуле импульса p=Ft, p=const, но есть у нас величина на которую мы можем влиять — это время взаимодействия t. Тогда согласно все тому же ЗСИ увеличив время взаимодействия в 10 раз мы уменьшим силу отдачи в те же 10 раз. Этот эффект давно используется в артиллерии, когда связь между стволом орудия и лафетом осуществляется через тормоз отката. Время выстрела исчисляется тысячными долями секунды за это время ствол с затвором и получает импульс отдачи, но воздействие, через тормоз отката, ствола на лафет осуществляется на пару порядков дольше, соответственно и сила воздействия на лафет во столько же раз меньше.

4. Мощность отдачи.

Тут все просто.

И как мы видим здесь в формуле тоже фигурирует время воздействия и как не трудно догадаться увеличив время, например, в 100 раз можно уменьшить мощность отдачи в те же 100 раз.

Связь отдачи и автоматики

Отдача связана только с той автоматикой которая приводится в действие непосредственно отдачей. Это свободный и полусвободный затвор, отдача ствола при коротком или длинном ходе и т.д. Особняком стоят системы не имеющие автоматики вообще или имеющие автоматику не связанную с отдачей:

- Характерный пример первого случая это трехлинейка. У нее вообще нет автоматики, тем не менее отдача вполне себе есть, как ни удивительно для некоторых людей которые считают, что отдача это только когда автоматика работает.

- Системы с газоотводной автоматикой и жестким запиранием ствола. Самый распространенный случай в индивидуальном стрелковом оружии пехоты — автомате. Автоматика там приводится в действие газовым двигателем независимо от отдачи.

Влияние отдачи и автоматики на кучность автоматического огня.

Для начала следует поговорить о корректности сравнения отдачи различных образцов оружия.

Сравнивать два образца по импульсу отдачи корректно только при приблизительно равных массах и схемах автоматики. Например АКМ, АК74, М16, G36 имеют близкую массу и газоотвод с жестким запиранием и их сравнение по импульсу отдачи будет корректным. В тоже время сравнение автомата и ручного пулемета под одинаковый патрон корректно проводить по энергии отдачи, т.к. при равном или большем (у пулемета) импульсе энергия отдачи пулемета будет меньше чем автомата из-за бОльшей массы пулемета. Так же не стоит забывать о наличии различных дульных устройств которые могут как уменьшать отдачу (дульный тормоз), препятствовать уводу ствола с линии стрельбы (компенсатор), так и усиливать отдачу (усилитель отдачи). И наконец самое корректное сравнение по мощности отдачи, только так можно достаточно объективно сравнить оружие с газоотводом с жестким запиранием и оружие с отдачей ствола при длинном ходе или газоотводом с торможением отката стреляющего агрегата.

Особенности рассеивания при автоматическом огне

Классическая картинка из наставления…

Особенностью рассеивания при стрельбе автоматическим огнем, особенно из малоустойчивых и неустойчивых положений, является то, что основная причина рассеивания это отдача и в какой-то мере влияние автоматики.

Рассмотрим процесс подробнее:

- Оружие наведено на цель, производится спуск курка и следует первый выстрел очереди.

- Пуля вылетает из ствола и полученный импульс отдачи начинает отклонять ствол автомата вправо-вверх, тем временем происходит страгивание и разгон затворной рамы.

- Газы разгоняющие затворную раму, согласно третьему закону Ньютона, действуют не только на поршень, но и на переднюю стенку газовой камеры. Они не только толкают раму назад, но и с той же силой корпус автомата вперед стремясь повернуть ствол вниз.

- Затворная рама с затвором приходит в крайнее заднее положение и наносит удар в затыльник ствольной коробки пытаясь отклонить ствол вверх.

- Затворная рама досылает патрон и наносит удар в переднем положении дополнительно отклоняя ствол.

- Наконец следует второй выстрел и вся история повторяется.

Так какую часть возмущений вносит отдача, а какую автоматика? Обратимся к монографии Дворянинова.

На иллюстрации представлены графики зависимости площади сердцевины рассеивания от импульса отдачи.

В 1964 г А.С. Неугодовым были проведены работы по определению зависимости рассеивания автоматического огня от импульса отдачи. Опыты показали, что с уменьшением импульса отдачи уменьшается и площадь рассеивания, т.е. при стрельбе патроном 7,62х39 основным возмущающим фактором является именно отдача, но при уменьшении импульса отдачи вклад автоматики увеличивается (точнее вклад отдачи значительно уменьшается). Подтверждением этого служит то, что автоматы со сбалансированной автоматикой под малоимпульсный патрон имеют кучность в 2-3 раза лучше чем у АК74, а испытывавшийся в 70-х годах автомат со сбалансированной автоматикой по 7,62-мм патрон никаких особых отличий от АКМ не показал. Импульс отдачи 7,62-мм патрона перебил все старания сбалансированной автоматики.

Небольшое отступление про сбалансированную автоматику. Широко распространено мнение, что сбалансированная автоматика уменьшает/компенсирует или еще как-то влияет на отдачу. Это не так. Эта автоматика приводится в действие не отдачей, а газовым двигателем и уже по этой причине никак на нее влиять не может. Просто при стрельбе пороховые газы давят не на переднюю стенку газовой камеры (стенки нет), а на поршень подвижной противомассы, именно по этому работа автоматики оказывает минимальное воздействие на корпус оружия, а удары рамы и противомассы происходят одновременно в противоположных направлениях и взаимно нейтрализуются. Отдача же действует при выстреле на затвор, а через него на корпус оружия и время ее воздействия определяется временем выстрела, оружие получает импульс отдачи задолго до того как начинает работать автоматика.

Темп стрельбы и зачем понадобилась лафетная схема.

Как уже написано выше основной причиной рассеивания при автоматическом огне являются отдача и работа автоматики. А вот на величину этого рассеивания влияет темп стрельбы. При темпе 600 в/мин между двумя выстрелами проходит 0,1 с, с одной стороны это очень мало (темп велик), с другой это очень много (темп мал). Рассмотрим оба случая.

- Темп велик. 1 десятая секунды величина слишком малая, чтобы стрелок успел среагировать и вернуть ствол в положение близкое к первоначальному. Это прекрасно видно на первой иллюстрации, стрелок только к 4 выстрелу успевает приблизить автомат к первоначальному положению, причем рассеивание пуль при этом велико. Снижать темп в 3-4 раза не выход, это означает снижение скорости подвижных частей и чревато сильным снижением надежности. Кроме того при стрельбе по цели перемещающейся поперек линии стрельбы она может просто проскочить между пулями очереди из-за низкого темпа стрельбы.

- Темп мал. 1 десятая секунды величина слишком большая и оружие успевает значительно отклониться от своего первоначального положения перед следующим выстрелом. Если повысить темп стрельбы то это позволит произвести короткую очередь раньше чем оружие успеет значительно отклониться от точки прицеливания. Повышение темпа стрельбы требует усложнения оружия, как минимум введение отсечки.

Весь вопрос в том какой это должен быть темп стрельбы. Исследования автоматики по ОКР Абакан показали, что для выполнение требований 1,5-2 кратного увеличения эффективности стрельбы темп стрельбы должен быть:

- Для сбалансированной автоматики 4000-6000 в/мин.

- Для лафетной схемы ~2000 в/мин для двухпульной очереди и 3000 в/мин для трехпульной.

- Для классической ударной автоматики даже сверхвысокий темп стрельбы 6000 в/мин и более не приведет требуемому улучшению кучности из-за высоких скоростей подвижных частей и сильных ударов в крайних положениях, что приведет к увеличению рассеивания и поломкам.

Вообще достичь темпа стрельбы даже 2000 в/мин при сохранении надежности оружия хоть и достижимая, но сложная задача. Темп же 4000-6000 в/мин приведет к таким высоким скоростям подвижных частей, что встает вопрос банальной живучести деталей, в т.ч. и пружин.

Глядя на необходимый темп становится ясно почему успеха добилась лафетная схема. У нее просто-напросто самый низкий необходимый темп стрельбы, что сразу облегчает обеспечение живучести деталей. Почему же лафетной схеме достаточно вдвое-трое более низкого темпа, в отличие от других схем автоматики? И тут стоит вернуться к началу разговора про отдачу, а конкретно к такому параметру как мощность отдачи. Особенность лафетной схемы в том, что отдачу стрелок воспринимает не напрямую как в обычной схеме или в сбалансированной автоматике, а через пружину амортизатора которая тормозит откатывающийся агрегат. В оружии с обычной или сбалансированной автоматикой время передачи импульса отдачи определяется временем выстрела, порядка нескольких тысячных долей секунды, в лафетной же схеме время определяется временем торможения отката t=1/30 секунды, что в 10-15 раз дольше и соответветственно сила и мощность отдачи в 10-15 раз меньше. Из-за этого скорость отклонения оружия значительно меньше и потому темпа 1800-2000 в/мин хватает для производства второго выстрела пока отклонение мало.

Во всей истории с конкурсом Абакан самой отстающей оказалась именно сбалансированная автоматика. Даже для классической ударной автоматики удалось обойти проблемы со сверхвысоким темпом стрельбы. Создание двуствольного автомата АО-63 позволило иметь темп двухпульной очереди в 6000 в/мин и в тоже время сохранить нормальную скорость подвижных частей автоматики. Причем АО-63 показал рекорды кучности из всех положений стрельбы.

Убойная

и пробивная способность снаряда

характеризуется его кинетической

энергией (энергией движения), называемой

также живой силой, которая сообщается

снаряду пороховыми газами в момент

вылета из канала ствола.

Кинетическая

энергия движущегося тела вычисляется

по известной из

физики формуле:

Кинетическая

энергия снаряда является важной

характеристикой, показателем его

пробивной способности. Установлено,

например, что пуля стрелкового оружия

обладает достаточной убойной силой для

вывода из строя человека, если ее

кинетическая энергия не менее 8 кгм. Для

поражения же самолета, имеющего легкие

броневые покрытия, пуля крупнокалиберного

пулемета должна иметь энергию около

100—120 кгм. Результат ударного действия

снаряда (пули) зависит от его энергии

при встрече преградой.

От

чего зависит величина кинетической

энергии снаряда?

Пример.

Определить начальную энергию пули Б-32,

если ее вес 64 г и начальная скорость 945

м/с.

Решение.

Выразим вес пули в килограммах q=0,064

кг и, подставив данные в формулу, получим:

.

Как видим, 14,5-мм

пуля обладает очень большим запасом

работы и

поэтому

обладает высокой пробивной способностью.

С

потерей скорости снаряд резко теряет

запас энергии, так как кинетическая

энергия пропорциональна квадрату

скорости снаряда.

Для

определения энергии снаряда у цели надо

в приведенную формулу подставить

скорость снаряда у цели. Определим,

какой кинетической энергией будет

обладать пуля Б-32 у цели, если скорость

пули в этот момент будет 100 м/с.

.

Полученный

ответ можно было предугадать: скорость

пули у цели в 10 раз меньше начальной,

следовательно, энергия пули у цели

меньше начальной в 100 раз.

В

таблицах стрельбы из стрелкового оружия

даются величины энергии пули у цели на

различные дальности стрельбы. Например,

при стрельбе из ручного пулемета РПК

на дальность 500 м кинетическая энергия

пули у цели Ес=38

кгм на дальность 700 Ес=20

кгм и т. д.[11] .

Анализ

данных из таблиц стрельбы показывает,

что пули стрелкового оружия обладают

достаточной убойной силой на дальности

стрельбы до 1000 м пулей обр. 1943 г. и на

дальности до 3000 м пулями обр. 1908 г., и до

1350м пулей обр. 1974 г. [1, 4, 11].

Хорошие

баллистические качества пуль обеспечивают

и достаточную пробивную способность.

Так, 9-мм пистолетная пуля при стрельбе

из пистолета Стечкина пробивает сосновую

доску толщиной 2,5 см на расстоянии до

350 м; 7,62-мм пуля обр. 1943 г. пробивает

армейскую каску на расстоянии 650 м

(80—90% пробитий); 14,5-мм пуля пробивает

20-мм броню на расстоянии до 800 м (при угле

встречи около 90°) [5, 8, 10].

Особое

значение величина кинетической энергии

имеет для боеприпасов при стрельбе по

бронецелям. Большой запас кинетической

энергии бронебойных снарядов обеспечивает

высокую бронепробиваемость. Например,

пуля ПС для АК74 на дальности 700 метров

обладает кинетической энергией, равной

20 кгм, и пробивает стальной шлем

(каску)[11].

3.7 Явление отдачи

Рассматривая

явление выстрела как движение системы

пороховые газы – снаряд — оружие, мы

должны выяснить сущность явления отдачи

оружия.

Пороховые

газы, образующиеся во время выстрела,

давят во все стороны с одинаковой силой*.

Давление

на дно снаряда и на дно гильзы приводит

к поступательному движению снаряда и

ствола.

Движение

ствола и связанных с ним деталей в

сторону, противоположную движению

снаряда во время выстрела под действием

давления пороховых газов, называется

отдачей.

Скорость

отдачи. Из

механики известно, что если на два тела,

находящихся в покое, действует одинаковая

по величине сила, то скорость движения

этих тел обратно пропорциональна их

массам (весам):

Q:q=V0

: Vотд.,

где:

Q

— вес оружия;

Vотд.

— скорость отдачи.

Отсюда

скорость отдачи равна:

*В

действительности давление на дно снаряда

и дно гильзы различно: давление на дно

гильзы несколько больше чем на дно

снаряда. Однако для наших расчетов этой

разницей можно пренебречь.

Но эта формула не учитывает влияния на

скорость отдачи последействия газов и

поэтому не дает величины наибольшей

(максимальной) скорости отдачи. Формула

наибольшей скорости отдачи может быть

решена следующим образом. Составим

уравнение количеств движения при

выстреле (количеством движения называется

произведение массы тела на его скорость).

Сумма количеств движения системы,

вызываемых действием лишь внутренних

сил, равна нулю:

-М·Vm+m1·V0+m2u=О,

где

-М·Vm

— количество движения оружия назад

(взято со знаком минус); m1·V0

— количество

движения снаряда;

m2·u

— количество движения порохового заряда;

u

— средняя скорость истечения газов.

Найдем

из составленного уравнения наибольшую

(максимальную) скорость отдачи, которая

обозначается Vm

, заменив предварительно массы через

вес, так как веса пропорциональны массам:

—Q·Vm+(q+0,5ω)·V0+ω·u=0;

Q·Vm=q·V0+ω·u;

,

где

ω

– вес заряда.

В

числителе правой части вынесем V0

за скобку:

Среднюю

скорость истечения газов из канала

ствола «u»

для стрелкового оружия обычно принимают

равной 1275 м/с.

Отношение

u/V0

называется коэффициентом

последействия газов

и обозначается через β.

Тогда для стрелкового оружия β=

1275/V0.

Этот

коэффициент в среднем равен 1,6.

Для

начальных скоростей боеприпасов более

700 м/с значение коэффициента последействия

газов точнее следует определять по

формуле:

β=0,15+(1400:V0).

С

учетом коэффициента β

формула

выражает наибольшую скорость отдачи

оружия и имеет вид:

Эту

формулу сравним с формулой, выражающей

скорость отдачи без учета веса заряда

и истечения газов:

Они

отличаются лишь тем, что в полной формуле

вместо сомножителя q

имеют скобку (q

+ βω),

причем (q

+ βω

) всегда

больше q.

Значит, скорость отдачи при решении

задач по полной формуле будет всегда

больше, чем скорость, найденная по

приближенной формуле.

Найдем

скорость отдачи ствола 30-мм автоматической

пушки 2А42, если её вес 115 кг, вес снаряда

0,4 кг, вес заряда 0,128кг и начальная

скорость снаряда 990 м/с.

;

;

β=0,15+(1400:990)≈1,4;

Vm=(0,4+1,4x0,128)990:115)≈4,97

м/с.

Это

скорость свободного не торможенного

отката. В действительности же, при

действии противооткатных устройств

орудия скорость отката в момент вылета

снаряда составляет 2,4 — 2,7 м/с.

Решим пример для

стрелкового оружия.

Определить

наибольшую скорость отдачи 7,62-мм

снайперской винтовки при стрельбе пулей

обр. 1908 г. Вес пули q=0,0096

кг; вес заряда ω=0,0031

кг; начальная скорость V0

=830 м/с. Вес винтовки (заряженной) Q=4,4

кг.

Определим

коэффициент последействия: β=1275:830≈1.5.

П

одставим

данные в формулу:

Такая

скорость отдачи (2 — 3 м/с) воспринимается

стрелком совершенно безболезненно.

Подсчитаем

теперь скорость отдачи винтовки без

учета последействия газов:

Vотд.=(0,0096∙830):4,4=1,81м/с.

По

сравнению с действительной наибольшей

скоростью отдачи (2,85 м/с) результат

решения на 31% меньше. Следовательно, для

верной характеристики явления отдачи

надо рассчитать скорость отдачи с учетом

последействия газов.

Существует

ещё одна формула для определения скорости

отдачи с учетом веса заряда, но без учета

истечения газов в период последействия.

Напишем

вновь уравнение количеств движения

системы при выстреле и заменим массы

через веса:

—Q·Vm

+q·V0

+ω·u1=0‚

где u1

—средняя скорость движения газов

порохового заряда внутри канала ствола.

Так

как скорость движения газов порохового

заряда изменяется от нуля в начале

явления выстрела до V0

к моменту вылета пули (считают, что газы

к моменту вылета обладают такой же

скоростью, какой обладает пуля), то

средняя скорость движения газов может

быть принята как среднее арифметическое:

u1=(0+V0):2=V0:2.

Подставим

полученное выражение в общее уравнение

количеств движения системы и найдем из

него

Vm=(q∙V0+ω(V0:2)):Q.

Вынесем

V0

за скобку

и получим:

Vm=((q+ω:2)·V0):Q.

Эта

формула показывает скорость отдачи без

учета реакции истечения газов в период

последействия и в таком виде приведена

в книге Н.М. Филатова «Краткие сведения

об основаниях стрельбы из винтовок и

пулеметов».

Энергия

отдачи. Вес

оружия обозначается через Q,

через Vm

максимальную

скорость отдачи, найденную выше. Тогда

для определения энергии (живой силы)

отдачи общая формула, выражающая величину

кинетической энергии, примет такой вид:

Зная,

что

, подставим значение Vm

в формулу Еm.

Сократим

числитель и знаменатель на Q

и получим:

Анализируя

формулу, легко установить, что энергия

отдачи прямо пропорциональна весу

снаряда и заряда, и квадрату начальной

скорости сна-

ряда,

но обратно пропорциональна весу оружия.

Определим наибольшую

энергию отдачи в условиях предыдущего

примера, где нами была рассчитана

наибольшая скорость отдачи винтовки в

2,6 м/с:

(вес

винтовки =4,4 кгм);

Em=(4,4·2,62):(2·9,81)=1,5кгм.

Следует

заметить, что по выведенным формулам

энергия отдачи определяется только для

неавтоматического оружия. Приведенные

зависимости дают приблизительные

значения для определения энергии отдачи

и для автоматического оружия, действующего

по принципу отвода части газов.

Определение

энергии отдачи для автоматического

оружия, действующего по принципу

использования энергии отдачи, более

сложно, так как необходимо учитывать

целый ряд дополнительных факторов. В

этих образцах оружия часть энергии

отдачи используется полезно, а в

неавтоматическом оружии отдача оказывает

вредное действие.

Способы

уменьшения отдачи.

При стрельбе из автоматов, винтовок,

ручных

пулеметов отдача воспринимается плечом

стрелка. Поэтому должно быть вполне

понятным стремление по возможности

уменьшить энергию отдачи и установить

для каждого вида оружия пределы, выше

которых энергия отдачи не должна быть.

Из

приведенной выше формулы видно, что

уменьшить энергию отдачи можно следующими

путями:

—

уменьшить начальную скорость снаряда,

но это нецелесообразно, так как требуемая

начальная скорость задается при

проектировании оружия, уменьшение же

ее может привести к ухудшению баллистики

снаряда;

—

уменьшить вес заряда за счет применения

порохов, обладающих большей силой, но

так, чтобы это не приводило к уменьшению

начальной скорости;

—

увеличить вес оружия, но это также

нежелательно, ибо ухудшает маневренные

свойства оружия.

Следовательно,

при проектировании оружия необходимо

учесть все условия и выбрать такую

комбинацию величин, чтобы, не ухудшая

свойств оружия, иметь по возможности

наименьшую энергию отдачи. Установлено,

что для ручного оружия энергия отдачи

не должна превышать 2 кгм.

Рассмотренное

явление отдачи, в целом вредно сказывающееся

при стрельбе из стрелкового оружия,

используется в некоторых видах

автоматического оружия для приведения

в действие подвижных частей. К этим

образцам относится оружие, автоматика

которых работает по принципу использования

энергии отдачи. Из современных образцов

Российского стрелкового оружия к этому

классу относятся пистолеты ТТ, Макарова,

Глок и т.д.[15].

У

некоторых видов огнестрельного оружия

применяются для уменьшения отдачи

особые приспособления—дульные

тормоза[15].

Дульный

тормоз представляет собой специальное

приспособление на дульной части ствола,

действуя на которое, пороховые газы

после вылета снаряда уменьшают скорость

отдачи оружия.

Идея

использования дульного тормоза, как

поглотителя энергии отдачи, зародилась

еще в середине ХIХ в. В русской артиллерии

дульный тормоз впервые был применен в

1862 году для трехпудовой бомбовой пушки

обр. 1838 г. Устройство его было простое:

в стенке ствола вблизи дульного среза

было восемь окон, наклоненных к оси

ствола под углом 45˚.

В

конце ХIХ

века был использован более эффективный

дульный тормоз, предложенный русским

артиллеристом, профессором Артиллерийской

академии Дурляховым. Эти тормозы были

применены для орудий с жестким лафетом.

Создание в начале ХХ века противооткатных

устройств позволило избежать применения

дульных тормозов. В настоящее время, в

связи с повышением могущества орудий,

для сохранения их максимальной подвижности

дульные тормозы вновь получили широкое

распространение.

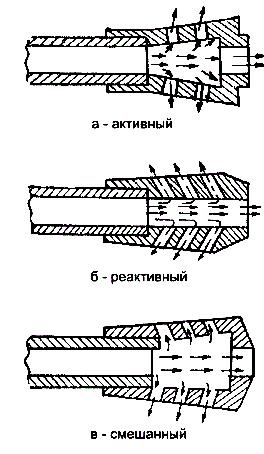

Рис. 18. Типы дульных

тормозов.

Принцип

действия дульного тормоза легко

объясняется на примере устройства

ствола пулемета ДШК (рис. 18 а). Истекающие

вслед за пулей пороховые газы ударяются

в стенки дульного тормоза, уменьшая

этим действие отдачи. Такой тип тормоза

называется активным.

Кроме этого, существуют тормозы

реактивного

и комбинированного типа.

Их действие понятно из рис. 18 б, в.

В

заключение можно указать, что современные

конструкции дульных тормозов для

артиллерийских систем поглощают до 30%

и выше энергии отдачи. Для орудий малого

калибра и стреляющих с большой начальной

скоростью коэффициент действия дульных

тормозов может доходить до 50 — 70% и выше.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Стрелковые советы. И снова про отдачу

Ваш первый выстрел на стенде состоялся. Теперь давайте разберем Ваши ощущения на практике. Первое, с чем Вы познакомились после нажатия на спусковой крючок — это отдача ружья.

На тему отдачи много копий сломано на разных форумах в интернете: кто-то пишет, что она мешает, кто-то, что отдача уводит стволы с линии выстрела и мы получаем промах, а кто-то советует зарядить новичку патроны навеской побольше, чтобы сразу ощутить, что такое «нормальная отдача» ( сразу говорю — делать этого не стоит).

В данной статье попробую раскрыть тему отдачи, основываясь на личном опыте.

Откуда берется отдача?

Закон сохранения импульса никто не отменял. После нажатия на спусковой крючок и срабатывания ударно-спускового механизма происходит воспламенение капсюля и пороха, газы расширяются и проталкивают пыж с дробью через ствол ружья, при этом испытывая сопротивление от инерции дроби. Дробь ускоряется и выходит из стволов со скоростью примерно 350-400 метров в секунду (речь о гладкоствольном оружии — в нарезном скорости выше). Далее дробь летит, достигает мишени и разбивает ее.

По закону сохранения импульса импульс дроби полностью соответствует по величине импульсу, полученному ружьем, то есть оружие приобретает скорость, направленную нам в плечо. Скорость эта не 400 метров в секунду, а значительно меньше, так как масса ружья сильно больше массы дроби.

Отдача будет в любом случае, и Вы всегда будете с ней работать.

Не слушайте сказки о том, что у профессиональных стрелков нет реакции на отдачу. Дайте пустой патрон (без пороха) любому мастеру спорта, и Вы увидите, как он неосознанно компенсирует несуществующую отдачу после нажатия на спуск: стволы скакнут минимум на 15-20 сантиметров. Наше тело в любом случае будет реагировать на отдачу, даже если мы этого не замечаем.

В норме отдача присутствует, но она незначительна.

Чего быть не должно

1. Получения по лицу верхней частью (гребнем приклада) до такой степени, что появляется ссадина или синяк

У меня такое было при неправильной настройке приклада — угол гребня мне не подходил. Через 10 выстрелов на щеке проступала кровь, и стрелять было невозможно. Вылечилось это поднятием гребня приклада с помощью силиконовой проставки.

2. Синяки на ключицах и в плечевой впадине

Обычно они говорят о том, что длина приклада для Вас недостаточна. При динамичной стрельбе по движущейся мишени Вы не можете постоянно контролировать вкладку, иногда она становится недостаточно плотной (приклад банально не доходит до плечевой впадины на пару сантиметров), и Вы получаете отдачу во много раз превосходящую норму.

В норме отдача компенсируется массой ружья плюс масса Вашего тела. Если массу тела из этого процесса исключить, то отдача вырастет в 10 раз. В результате мы получаем синяки из-за недостаточной вкладки.

При стрельбе из ружья пулей по неподвижной мишени, из винтовки с упора или стоя, из пистолета Вы всегда контролируете свою работу с оружием и плотность его удержания (в случае пистолета), но Вы не можете это делать при стрельбе из ружья по движущейся мишени. Да и не должны: приклад должен ложиться в плечо достаточно плотно сам, исключая потерю времени на проверку этой плотности вложения.

Не спешим бежать в мастерскую: в комплекте к ружью всегда идут проставки для регулировки длины приклада. Достаем самую широкую и прикручиваем — скорее всего проблема уйдет.

3. Некомфортные ощущения в запястье после выстрела

Такое встречается очень редко и обычно не вызывает сильного дискомфорта. Обычно подобное возникает при неподходящем для Вас угле наклона пистолетной рукоятки приклада.

Раньше приклады пистолетной рукоятки не имели и не фиксировали ладонь стрелка, а с появлением двуствольных ружей с возможностью стрелять с использованием одного спуска вместо двух начали появляться и приклады с пистолетной рукояткой. Обычно она не сильно выражена, но порой ее наклон не подходит стрелку. И тогда приходится прибегать к мастерской или к напильнику. На фото одно ружье с «английской» прямой ложей и 2 приклада с пистолетными рукоятками.

Что мы получаем в норме

В норме отдача всегда присутствует, не надо ее бояться. Она никуда не исчезнет, хотя бы потому, что вкладка по разным мишеням будет отличаться, и отдача тоже будет отличаться. Например, при стрельбе по боковым мишеням вкладка у всех стрелков практически одинаково идеальна, а при стрельбе мишеней, летящих из-за головы на большой высоте, она будет сильно отличаться: у кого-то оружие приходит точно в плечевую впадину, у кого-то в ключицу. Это не значит, что что-то делается неправильно.

В любом случае Вам нужно привыкнуть к работе именно с Вашим ружьем. И в любом случае Ваше тело автоматически будет всегда реагировать на выстрел компенсацией отдачи. Как бы правильно ни был настроен приклад.

При стрельбе пулей или большими навесками (36 граммов и выше) я всегда проверяю вкладку до выстрела. Но и стреляю я таким патроном 1-2 раза. Дальше выстрелы становятся некомфортными.

При стрельбе навеской 20-28 граммов на тренировке я вообще не проверяю вкладку, а только работаю с мишенью. Дробь и так прилетает туда, куда мне нужно.

Когда отдача помогает

Когда я собираю патроны сам, иногда приходится переходить с одного пороха на другой. И рецепт на банке с порохом далеко не всегда дает мне нужную информацию. Например, «Сунар» — на банке написано сыпать 1,8 грамма пороха для 35 граммов дроби. А для 25 граммов дроби выходит нужно 1,3 грамма?

В теории уравнение решено верно, а на практике пришлось добавлять пороха. И определить, что патрон явно не справляется со своей функцией, мне помогла отдача. Она сильно поменялась: не то, чтобы стала меньше, а растянулась во времени, так как порох явно не рассчитан на работу с малыми навесками дроби. Увеличение навески пороха вернуло все на свои места, но определить «ненормальность» происходящего помогла именно отдача от патрона.

Да, я понимаю, что в идеале я должен был отстрелять патрон через хронограф и посмотреть на скорость дроби (должна быть 380-410 метров в секунду), но хронографа у меня нет, потому ориентируюсь на опыт и ощущения.

Делаем выводы

Отдача всегда есть, потому для тренировки берем патрон с навеской 20-28 граммов. Для охоты лучше 32 грамма и выше, но и стрелять там по 100 выстрелов Вы не будете.

И, конечно, привыкаем к своему ружью.

Текст и фото ВИКТОР СЕДОВ

Другие материалы

Владельцев оружия часто интересует скорость отдачи, но они не единственные. Есть много других ситуаций, в которых полезно знать это количество. Например, баскетболист, выполняющий бросок в прыжке, может захотеть узнать свою скорость назад после того, как выпустил мяч, чтобы избежать врезаться в другого игрока, и капитан фрегата может захотеть узнать, какое влияние оказывает выпуск спасательной шлюпки на нос корабля движение. В космосе, где отсутствуют силы трения, критическая величина — скорость отдачи. Вы применяете закон сохранения количества движения, чтобы найти скорость отдачи. Этот закон выводится из законов движения Ньютона.

TL; DR (слишком длинный; Не читал)

Закон сохранения количества движения, полученный из законов движения Ньютона, дает простое уравнение для расчета скорости отдачи. Он основан на массе и скорости выброшенного тела, а также на массе отскакивающего тела.

Закон сохранения импульса

Третий закон Ньютона гласит, что каждая приложенная сила имеет равную и противоположную реакцию. При объяснении этого закона обычно приводят пример, когда едущий на скорости автомобиль врезается в кирпичную стену. Автомобиль воздействует на стену, а стена оказывает на машину ответную силу, которая ее раздавливает. Математически падающая сила (F

я) равна силе (Fр) величины и действует в обратном направлении:

F_I = -F_R

Второй закон Ньютона определяет силу как массовое ускорение времени. Ускорение — это изменение скорости:

a = frac { Delta v} { Delta t}

Таким образом, чистая сила может быть выражена:

F = m frac { Delta v} { Delta t}

Это позволяет переписать Третий закон так:

Это известно как закон сохранения количества движения.

Расчет скорости отдачи

В типичной ситуации отдачи выпуск тела меньшей массы (тело 1) оказывает влияние на более крупное тело (тело 2). Если оба тела стартуют из состояния покоя, закон сохранения количества движения утверждает, что m1v1 = -m2v2. Скорость отдачи обычно равна скорости тела 2 после выпуска тела 1. Эта скорость равна

v_2 = — frac {m_1} {m_2} v_1

Пример

- Какова скорость отдачи у 8-фунтовой винтовки Winchester после выстрела пулей весом 150 гран со скоростью 2820 футов в секунду?

Прежде чем решать эту проблему, необходимо выразить все величины в согласованных единицах. Одно зерно равно 64,8 мг, поэтому пуля имеет массу (мB) 9720 мг или 9,72 грамма. Винтовка же имеет массу (мр) 3632 грамма, так как в фунте 454 грамма. Теперь легко рассчитать скорость отдачи винтовки (vр) в футах в секунду:

v_R = — frac {m_B} {m_R} v_B = — frac {9.72} {3,632} 2,820 = -7,55 text {фут / с}

Знак минус означает, что скорость отдачи противоположна скорости пули.

- Фрегат грузоподъемностью 2000 тонн выпускает 2-тонную спасательную шлюпку со скоростью 15 миль в час. Если предположить незначительное трение, какова скорость отдачи фрегата?

Вес выражен в одних и тех же единицах, поэтому нет необходимости в пересчете. Вы можете просто написать скорость фрегата как:

v_F = — frac {2} {2000} 15 = -0,015 text {миль / ч}

Скорость эта мала, но пренебречь ею нельзя. Это более 1 фута в минуту, что очень важно, если фрегат находится рядом с доком.