Сегодня разбираемся с методом Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений. О том, что это за системы, можно почитать в предыдущей статье, посвященной решению тех же СЛАУ методом Крамера. Метод Гаусса не требует каких-то специфических знаний, нужна лишь внимательность и последовательность. Несмотря на то что с точки зрения математики для его применения хватит и школьной подготовки, у студентов освоение этого метода часто вызывает сложности. В этой статье попробуем свести их на нет!

Метод Гаусса

Метод Гаусса – наиболее универсальный метод решения СЛАУ (за исключением ну уж очень больших систем). В отличие от рассмотренного ранее метода Крамера, он подходит не только для систем, имеющих единственное решение, но и для систем, у которых решений бесконечное множество. Здесь возможны три варианта.

- Система имеет единственное решение (определитель главной матрицы системы не равен нулю);

- Система имеет бесконечное множество решений;

- Решений нет, система несовместна.

Итак, у нас есть система (пусть у нее будет одно решение), и мы собираемся решать ее методом Гаусса. Как это работает?

Метод Гаусса состоит из двух этапов – прямого и обратного.

Прямой ход метода Гаусса

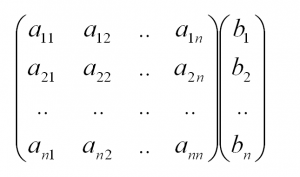

Сначала запишем расширенную матрицу системы. Для этого в главную матрицу добавляем столбец свободных членов.

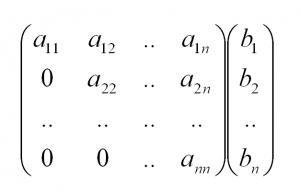

Вся суть метода Гаусса заключается в том, чтобы путем элементарных преобразований привести данную матрицу к ступенчатому (или как еще говорят треугольному) виду. В таком виде под (или над) главной диагональю матрицы должны быть одни нули.

Что можно делать:

- Можно переставлять строки матрицы местами;

- Если в матрице есть одинаковые (или пропорциональные) строки, можно удалить их все, кроме одной;

- Можно умножать или делить строку на любое число (кроме нуля);

- Нулевые строки удаляются;

- Можно прибавлять к строке строку, умноженную на число, отличное от нуля.

Обратный ход метода Гаусса

После того как мы преобразуем систему таким образом, одна неизвестная Xn становится известна, и можно в обратном порядке найти все оставшиеся неизвестные, подставляя уже известные иксы в уравнения системы, вплоть до первого.

Когда интернет всегда под рукой, можно решить систему уравнений методом Гаусса онлайн. Достаточно лишь вбить в онлайн-калькулятор коэффициенты. Но согласитесь, гораздо приятнее осознавать, что пример решен не компьютерной программой, а Вашим собственным мозгом.

Пример решения системы уравнений методом Гаусс

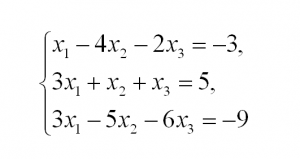

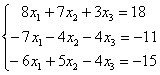

А теперь — пример, чтобы все стало наглядно и понятно. Пусть дана система линейных уравнений, и нужно решить ее методом Гаусса:

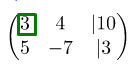

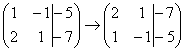

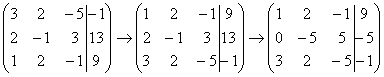

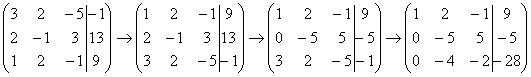

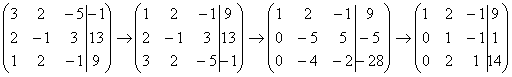

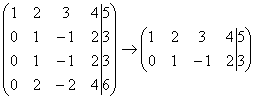

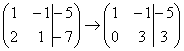

Сначала запишем расширенную матрицу:

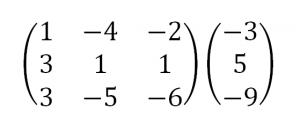

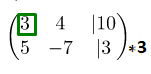

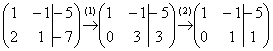

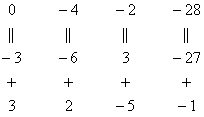

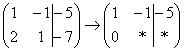

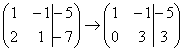

Теперь займемся преобразованиями. Помним, что нам нужно добиться треугольного вида матрицы. Умножим 1-ую строку на (3). Умножим 2-ую строку на (-1). Добавим 2-ую строку к 1-ой и получим:

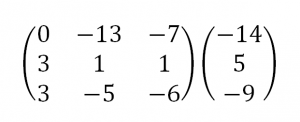

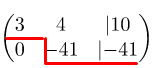

Затем умножим 3-ую строку на (-1). Добавим 3-ую строку к 2-ой:

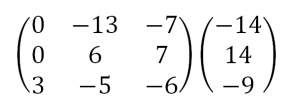

Умножим 1-ую строку на (6). Умножим 2-ую строку на (13). Добавим 2-ую строку к 1-ой:

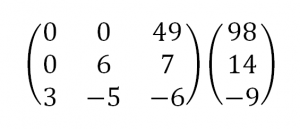

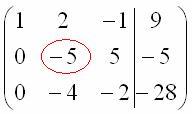

Вуаля — система приведена к соответствующему виду. Осталось найти неизвестные:

Система в данном примере имеет единственное решение. Решение систем с бесконечным множеством решений мы рассмотрим в отдельной статье. Возможно, сначала Вы не будете знать, с чего начать преобразования матрицы, но после соответствующей практики набьете руку и будете щелкать СЛАУ методом Гаусса как орешки. А если Вы вдруг столкнетесь со СЛАУ, которая окажется слишком крепким орешком, обращайтесь к нашим авторам! Заказать недорого реферат вы можете, оставив заявку в Заочнике. Вместе мы решим любую задачу!

Иван Колобков, известный также как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер компании Zaochnik. Подающий надежды молодой писатель. Питает любовь к физике, раритетным вещам и творчеству Ч. Буковски.

Карл Фридрих Гаусс – немецкий математик, основатель одноименного метода решения СЛАУ

Карл Фридрих Гаусс – был известным великим математиком и его в своё время признали «королём математики». Хотя название «метод Гаусса» является общепринятым, Гаусс не является его автором: метод Гаусса был известен задолго до него. Первое его описание имеется в китайском трактате «Математика в девяти книгах», который составлен между II в. до н. э. и I в. н. э. и представляет собой компиляцию более ранних трудов, написанных примерно в X в. до н. э.

Метод Гаусса – последовательное исключение неизвестных. Этот метод используется для решения квадратных систем линейных алгебраических уравнений. Хотя уравнения при помощи метода Гаусса решаются легко, но всё же студенты часто не могут найти правильное решение, так как путаются в знаках (плюсы и минусы). Поэтому во время решения СЛАУ необходимо быть предельно внимательным и только тогда можно легко, быстро и правильно решить даже самое сложное уравнение.

У систем линейных алгебраических уравнений есть несколько преимуществ: уравнение не обязательно заранее на совместность; можно решать такие системы уравнений, в которых число уравнений не совпадает с количеством неизвестных переменных или определитель основной матрицы равняется нулю; есть возможность при помощи метода Гаусса приводить к результату при сравнительно небольшом количестве вычислительных операций.

Определения и обозначения

Как уже говорилось, метод Гаусса вызывает у студентов некоторые сложности. Однако, если выучить методику и алгоритм решения, сразу же приходит понимание в тонкостях решения.

Для начала систематизируем знания о системах линейных уравнений.

СЛАУ в зависимости от её элементов может иметь:

- Одно решение;

- много решений;

- совсем не иметь решений.

В первых двух случаях СЛАУ называется совместимой, а в третьем случае – несовместима. Если система имеет одно решение, она называется определённой, а если решений больше одного, тогда система называется неопределённой.

Метод Крамера и матричный способ не подходят для решения уравнений, если система имеет бесконечное множество решений. Вот поэтому нам и нужен метод Гаусса, который поможет нам в любом случае найти правильное решение. К элементарным преобразованиям относятся:

- перемена мест уравнений системы;

- почленное умножение обеих частей на одно из уравнений на некоторое число, так, чтобы коэффициенты при первой переменной в двух уравнениях были противоположными числами;

- сложение к обеим частям одного из уравнений определённых частей другого уравнения.

Итак, когда мы знаем основные правила и обозначения, можно приступать к решению.

Теперь рассмотрим, как решаются системы методом Гаусса на простом примере:

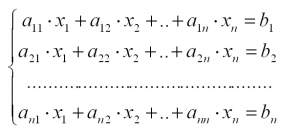

где а, в, с – заданные коэффициенты, d – заданные свободные члены, x, y, z – неизвестные. Коэффициенты и свободные члены уравнения можно называть его элементами.

Если =

=

=

, тогда система линейных алгебраических уравнений называется однородной, в другом случае – неоднородной.

Множественные числа ,

,

называются решением СЛАУ, если при подстановке

,

,

в СЛАУ получим числовые тождества.

Система, которую мы написали выше имеет координатную форму. Если её переделать в матричную форму, тогда система будет выглядеть так:

– это основная матрица СЛАУ.

– матрица столбец неизвестных переменных.

– матрица столбец свободных членов.

Если к основной матрице добавить в качестве

– ого столбца матрицу-столбец свободных членов, тогда получится расширенная матрица систем линейных уравнений. Как правило, расширенная матрица обозначается буквой

, а столбец свободных членов желательно отделить вертикальной линией от остальных столбцов. То есть, расширенная матрица выглядит так:

Если квадратная матрица равна нулю, она называется вырожденная, а если – матрица невырожденная.

Если с системой уравнений:

Произвести такие действия:

тогда получается эквивалентная система, у которой такое же решение или нет решений совсем.

Теперь можно перейти непосредственно к методу Гаусса.

Нужна помощь в написании работы?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена работы

Простейшие преобразования элементов матрицы

Мы рассмотрели основные определения и уже понимаем, чем нам поможет метод Гаусса в решении системы. Теперь давайте рассмотрим простую систему уравнений. Для этого возьмём самое обычное уравнение, где и используем решение методом Гаусса:

Из уравнения запишем расширенную матрицу:

Из данной матрицы видно, по какому принципу она записана. Вертикальную черту не обязательно ставить, но просто так удобнее решать систему.

Матрица системы – это матрица, которая составляется исключительно с коэффициентами при неизвестных. Что касается расширенной матрицы системы, так, это такая матрица, в которой кроме коэффициентов записаны ещё и свободные члены. Любую из этих матриц называют просто матрицей.

На матрице, которая написана выше рассмотрим, какие существуют элементарные преобразования:

1. В матрице строки можно переставлять местами. Например, в нашей матрице спокойно можно переставить первую и вторую строки:

.

2. Если в матрице имеются (или появились) пропорциональные строки (одинаковые), тогда необходимо оставить всего лишь одну строку, а остальные убрать (удалить).

3. Если в ходе преобразований в матрице появилась строка, где находятся одни нули, тогда такую строку тоже нужно удалять.

4. Строку матрицы можно умножать (делить) на любое число, которое отличное от нуля. Такое действие желательно проделывать, так как в будущем проще преобразовывать матрицу.

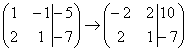

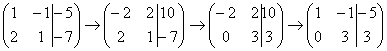

5. Сейчас рассмотрим преобразование, которое больше всего вызывает затруднение у студентов. Для этого возьмём изначальную нашу матрицу:

Для удобства умножаем первую строку на (-3):

Теперь ко второй строке прибавляем первую строку, которую умножали на -3. Вот что у нас получается:

В итоге получилось такое преобразование:

Теперь для проверки можно разделить все коэффициенты первой строки на те же и вот что получается:

В матрице верхняя строка преобразовалась:

Первую строку делим на и преобразовалась нижняя строка:

И верхнюю строку поделили на то же самое число :

Как вы можете убедиться, в итоге строка, которую мы прибавляли ни капельки не изменилась, а вот вторая строка поменялась. ВСЕГДА меняется только та строка, к которой прибавляются коэффициенты.

Мы расписали в таких подробностях, чтобы было вам понятно, откуда какая цифра взялась. На практике, например, на контрольной или экзамене матрица так подробно не расписывается. Как правило, в задании решение матрицы оформляется так:

.

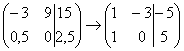

Если в примере приведены десятичные дроби, метод Гаусса в этом случае также поможет решить систему линейных алгебраических уравнений. Однако, не стоит забывать, что следует избегать приближённых вычислений, так как ответ будет неверным. Лучше всего использовать десятичные дроби, а от них переходить к обыкновенным дробям.

Алгоритм решения методом Гаусса пошагово

После того, как мы рассмотрели простейшие преобразования, в которых на помощь пришёл метод Гаусса, можем вернуться к нашей системе, которую уже разложили по полочкам и пошагово распишем:

Шаг 1. Переписываем систему в виде матрицы

Записываем матрицу:

Шаг 2. Преобразовываем матрицу: вторую строку в первом столбце приводим к нулю

Как мы привели вторую строку в первом столбце к нулю описано выше. Напомним, что первую строку умножали на и вторую строку прибавили к первой , умноженной на

.

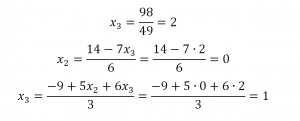

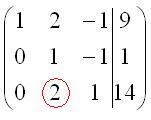

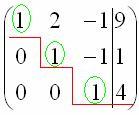

Шаг 3. Приводим матрицу к ступенчатому виду

Теперь вторую строку можно поделить на 2 и получается:

Верхнюю строку делим на и приводим матрицу к ступенчатому виду:

Когда оформляют задание, так и отчёркивают простым карандашом для упрощения работы, а также обводят те числа, которые стоят на “ступеньках”. Хотя в учебниках и другой литературе нет такого понятия, как ступенчатый вид. Как правило, математики такой вид называют трапециевидным или треугольным.

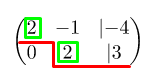

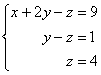

Шаг 4. Записываем эквивалентную систему

После наших элементарных преобразований получилась эквивалентная система:

Шаг 5. Производим проверку (решение системы обратным путём)

Теперь систему нужно решить в обратном направлении, то есть обратным ходом, начиная с последней строки.:

находим :

,

,

.

После находим

:

,

.

Тогда:

.

Как видим, уравнение решено правильно, так как ответы в системе совпадают.

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, в которых основная матрица невырожденная, а количество в ней неизвестных равняется количеству уравнений

Как мы уже упоминали, невырожденная матрица бывает тогда, когда . Разберём систему уравнений невырожденной матрицы, где уравнений по количеству столько же, сколько и неизвестных. Эту систему уравнений решим другим способом.

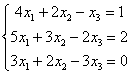

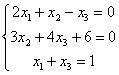

Дана система уравнений:

Для начала нужно решить первое уравнение системы относительно неизвестной переменной . Далее подставим полученное выражение сначала во второе уравнение, а затем в третье, чтобы исключить из них эту переменную.

Теперь переходим ко второму уравнению системы относительно и полученный результат подставим в третье уравнение.. Это нужно для того, чтобы исключить неизвестную переменную

:

Из последнего, третьего уравнения мы видим, что . Из второго уравнения находим

. И последнее, находим первое уравнение

.

Итак, мы нашли все три неизвестных при помощи последовательного исключения. Такой процесс называют – прямой ход метода Гаусса. Когда последовательно находятся неизвестные переменные, начиная с последнего уравнения, называется обратным ходом метода Гаусса.

Когда выражается через

и

в первом уравнении, а затем подставляется полученное выражение во второе или третье уравнения, тогда, чтобы привести в к такому же результату, необходимо проделать такие действия:

И действительно, благодаря такой процедуре у нас есть возможность исключать неизвестную переменную со второго и третьего уравнения системы:

Возникают нюансы с исключением неизвестных переменных тогда, когда в уравнении системы нет каких-либо неизвестных переменных. Рассмотрим такую систему:

В этой системе в первом уравнении нет переменной и поэтому у нас нет возможности решить первое уравнение системы относительно

, чтобы исключить данную переменную из остальных уравнений. В таком случае выход есть. Нужно всего лишь уравнения переставить местами.

Так как мы описываем уравнения системы, в которых определитель основных матриц отличен от нуля, тогда всегда есть такое уравнение, в котором есть необходимая нам переменная и это уравнение мы можем поставить туда, куда нам нужно.

В примере, который мы рассматриваем, достаточно всего лишь поменять местами первое и второе уравнение.

Теперь мы можем спокойно разрешить первое уравнение относительно переменной и убрать (исключить) из остальных уравнений в системе. Вот и весь принцип работы с такими, на первый взгляд, сложными системами.

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, в которых основная матрица вырожденная, а количество в ней неизвестных не совпадает с количеством уравнений

Метод Гаусса помогает решать системы уравнений, у которых основная матрица прямоугольная или квадратная, но основная вырожденная матрица может совсем не иметь решений, иметь бесконечное множество решений или иметь всего лишь одно единственное решение.

Рассмотрим, как при помощи метода Гаусса устанавливается совместность или несовместность систем линейных уравнений. В случае, если есть совместность определим все решения или одно решение.

В принципе, исключать неизвестные переменные можно точно так, как описано выше. Однако, есть некоторые непонятные ситуации, которые могут возникнуть в ходе решения:

1. На некоторых этапах в момент исключения неизвестных переменных некоторые уравнения могут обратиться в тождества . В данном случае такие уравнения лишние в системе и их можно смело полностью убирать, а затем продолжать решать уравнение методом Гаусса.

Например, вам попалась подобная система:

У нас получается такая ситуация

Как видим, второе уравнение . Соответственно, данное уравнение мы можем из системы удалить, так как оно без надобности.

Дальше можно продолжать решение системы линейных алгебраических уравнений уравнений традиционным методом Гаусса.

2. При решении уравнений прямым ходом методом Гаусса могут принять не только одно, но и несколько уравнений такой вид: , где

– число, которое отличное от нуля. Это говорит о том, что такое уравнение никогда не сможет превратиться в тождество даже при любых значениях неизвестных переменных. То есть, можно выразить по-другому. Если уравнение приняло

вид, значит система несовместна, то есть, не имеет решений. Рассмотрим на примере:

Для начала необходимо исключить неизвестную переменную из всех уравнений данной системы, начиная со второго уравнения. Для этого нужно прибавить к левой и правой частям второго, третьего, четвёртого уравнения части (левую и правую) первого уравнения, которые соответственно, умножаются на (-1), (-2), (-3). Получается:

В третьем уравнении получилось равенство . Оно не подходит ни для каких значений неизвестных переменных

,

и

, и поэтому, у данной системы нет решений. То есть, говорится, что система не имеет решений.

3. Допустим, что при выполнении прямого хода методом Гаусса нам нужно исключить неизвестную переменную , и ранее, на каком-то этапе у нас уже исключалась вместе с переменной

. Как вы поступите в таком случае? При таком положении нам нужно перейти к исключению переменной

. Если же

уже исключались, тогда переходим к

,

и т. д.

Рассмотрим систему уравнений на таком этапе, когда уже исключилась переменная :

Такая система уравнений после преобразования выглядит так:

Вы наверное уже обратили внимание, что вместе с исключились

и

. Поэтому решение методом Гаусса продолжаем исключением переменной

из всех уравнений системы, а начнём мы с третьего уравнения:

Чтобы завершить уравнение прямым ходом метода Гаусса, необходимо исключить последнюю неизвестную переменную из последнего уравнения:

Допусти, что система уравнений стала:

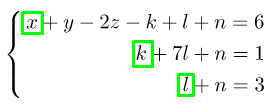

В этой системе нет ни одного уравнения, которое бы сводилось к . В данном случае можно было бы говорить о несовместности системы. Дальше непонятно, что же делать? Выход есть всегда. Для начала нужно выписать все неизвестные, которые стоят на первом месте в системе:

В нашем примере это ,

и

. В левой части системы оставим только неизвестные, которые выделены зелёным квадратом а в правую перенесём известные числа, но с противоположным знаком. Посмотрите на примере, как это выглядит:

Можно придать неизвестным переменным с правой части уравнений свободные (произвольные) значения: ,

,

, где

,

,

– произвольные числа.

Теперь в правых частях уравнений нашей системы имеются числа и можно приступать к обратному ходу решения методом Гаусса.

В последнем уравнении системы получилось: , и теперь мы легко найдём решение в предпоследнем уравнении:

, а из первого уравнения получаем:

=

=

В итоге, получился результат, который можно и записать.

Ответ

,

,

,

,

,

.

Примеры решения методом Гаусса

Выше мы подробно расписали решение системы методом Гаусса. Чтобы закрепить материал, решим несколько примеров, в которых опять нам поможет метод Гаусса. Соответственно, начнём с самой простой системы.

Задача

Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса:

Решение

Выписываем матрицу, куда добавляем столбец свободных членов:

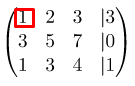

Прежде всего мы смотрим на элемент, который находится в матрице в левом верхнем углу (первая строка, первый столбец). Для наглядности выделим цифру зелёным квадратом. На этом месте практически всегда стоит единица:

Так как мы должны использовать подходящее элементарное преобразование строк и сделать так, чтобы элемент, который находится в матрице под выделенной цифрой

превратился в

. Для этого можно ко второй строке прибавить первую строку и умножить на

.Однако, не сильно хочется работать с дробями, поэтому давайте постараемся этого избежать. Для этого нужно вторую строку умножить на

(разрешающий элемент данного шага).

Соответственно, первая строка остаётся неизменной, а вторая поменяется:

Подбираем такое элементарное преобразование строк, чтобы во второй строке в первом столбце образовался . Для этого первую строку нужно умножить на

и только после этого ко второй строке прибавить изменённую после умножения на

вторую строку. Вот что получилось:

. Теперь прибавляем со второй строки

первую строку

. У нас получился

, который записываем во вторую строку в первый столбец. Также решаем и остальные элементы матрицы. Вот что у нас получилось:

Как всегда у нас первая строка осталась без изменений, а вторая с новыми числами.

Итак, у нас получился ступенчатый вид матрицы:

Записываем новую систему уравнений:

Для проверки решаем систему обратным ходом. Для этого находим сначала :

Так как найден, находим

:

.

Подставляем в изначальную нашу систему уравнений найденные и

:

и

.

Как видите из решения, система уравнений решена верно. Запишем ответ.

Ответ

Выше мы решали систему уравнений в двумя неизвестными, а теперь рассмотрим систему уравнений с тремя неизвестными.

Задача

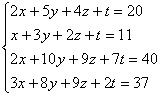

Решить систему уравнений методом Гаусса:

Решение

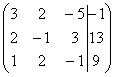

Составляем матрицу, куда вписываем и свободные члены:

Что нам надо? Чтобы вместо цифры 2 появился 0. Для этого подбираем ближайшее число. Например, можно взять цифру -2 и на неё перемножить все элементы первой строки. Значит, умножаем , а потом прибавляем, при этом задействуем вторую строку:

. В итоге у нас получился нуль, который записываем во вторую строку в первый столбец. Затем

, и

. Аналогично,

и

. И умножаем свободный член

. Так и запишем следующую матрицу. Не забывайте, что первая строка остаётся без изменений:

Дальше необходимо проделать те же самые действия по отношению к третьей строке. То есть, первую строку нужно умножать не на (-2), а на цифру 3, так как и в третьей строке нужно коэффициенты привести у нулю. Также первую строку умножаем на 3 и прибавляем третью строку. Получается так:

Теперь нужно обнулить элемент 7, который стоит в третьей строке во втором столбце. Для этого выбираем цифру (-7) и проделываем те же действия. Однако, необходимо задействовать вторую строку. То есть, вторую строку умножаем на (-7) и прибавляем с третьей строкой. Итак, . Записываем результат в третью строку. Такие же действия проделываем и с остальными элементами. Получается новая матрица:

В результате получилась ступенчатая система уравнений:

Сначала находим :

,

.

Обратный ход:

Итак, уравнение системы решено верно.

Ответ

,

,

.

Система с четырьмя неизвестными более сложная, так как в ней легко запутаться. Попробуем решить такую систему уравнений.

Задача

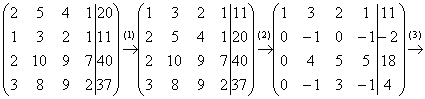

Решите систему уравнений методом Гаусса:

Решение

В уравнении , то есть

– ведущий член и пусть

≠ 0

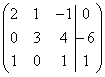

Из данного уравнения составим расширенную матрицу:

Теперь нужно умножить последние три строки (вторую, третью и четвёртую) на: ,

,

. Затем прибавим полученный результат ко второй, третьей и четвёртой строкам исключаем переменную

из каждой строки, начиная не с первой, а не со второй. Посмотрите, как изменилась наша новая матрица и в

теперь стоит 0.

Поменяем вторую и третью строку местами и получим:

Получилось так, что =

b и тогда, умножая вторую строку на (-7/4) и результат данной строки, прибавляя к четвёртой, можно исключить переменную

из третьей и четвёртой строк:

Получилась такая матрица:

Также, учитывая, что =

, умножим третью строку на: 13,5/8 = 27/16, и, полученный результат прибавим к четвёртой, чтобы исключить переменную

и получаем новую систему уравнений:

Теперь необходимо решить уравнение обратным ходом и найдём из последнего, четвёртого уравнения ,

из третьего: =

=

=

второе уравнение находим: =

=

= 2,

из первого уравнения: =

.

Значит, решение системы такое: (1, 2, -1, -2).

Ответ

,

,

,

.

Добавим ещё несколько примеров для закрепления материла, но без такого подробного описания, как предыдущие системы уравнений.

Задача

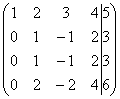

Решить систему уравнений методом Гаусса:

Решение

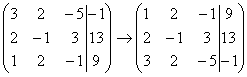

Записываем расширенную матрицу системы:

Сначала смотрим на левое верхнее число:

Как выше уже было сказано, на этом месте должна стоять единица, но не обязательно. Производим такие действия: первую строку умножаем на -3, а потом ко второй строке прибавляем первую:

Производим следующие действия: первую строку умножаем на -1. Затем к третьей строки прибавляем вторую:

Теперь вторую строку умножаем на 1, а затем к третьей строке прибавляем вторую:

Получился ступенчатый вид уравнения:

Проверяем:

,

,

,

,

.

.

Ответ

,

,

.

Заключение

Итак, вы видите, что метод Гаусса – интересный и простой способ решения систем линейных алгебраических уравнений. Путём элементарных преобразований нужно из системы исключать неизвестные переменные, чтобы систему превратить в ступенчатый вид. Данный метод удобен тем, что всегда можно проверить, правильно ли решено уравнение. Нужно просто подставить найденные неизвестные в изначальную систему уравнений.

Если элементы определителя не равняются нулю, тогда лучше обратиться к методу Крамера, а если же элементы нулевые, тогда такие системы очень удобно решать благодаря методу Гаусса.

Предлагаем ещё почитать учебники, в которых также описаны решения систем методом Гаусса.

Литература для общего развития:

Умнов А. Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра, изд. 3: учеб. пособие – М. МФТИ – 2011 – 259 с.

Карчевский Е. М. Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии, учеб. пособие – Казанский университет – 2012 – 302 с.

Заказать задачи по любым предметам можно здесь от 10 минут

Метод Гаусса

- Метод Гаусса

- Пример 1

- Пример 2

- Несовместность системы (нет решений)

- Пример 3

- Общее и частное решение системы (бесконечное множество решений)

- Пример 4

Пусть задана система линейных алгебраических уравнений: $$begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 = b_1 \ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 = b_2 \ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 = b_3 end{cases}. $$

- Запишем систему уравнений в виде расширенной матрицы, состоящей из коэффициентов и столбца свободных членов. Вертикальная черта используется для удобства оформления. $$ begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & | & b_1 \ a_{21} & a_{22} & a_{23} & | & b_2 \ a_{31} & a_{32} & a_{33} & | & b_3 end{pmatrix} $$

- С помощью элементарных преобразований матрицы (вычитание одной строки из другой, умноженной на коэффициент, удаление одинаковых и нулевых строк, деление строки на число отличное от нуля) получаем нули под главной диагональю $$ begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & | & b_1 \ 0 & a_{22} & a_{23} & | & b_2 \ 0 & 0 & a_{33} & | & b_3 end{pmatrix} $$

- Используя элементарные преобразования, изложенные в пункте 2, приводим матрицу к виду содержащему нули везде, кроме главной диагонали $$ begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & | & b_1 \ 0 & a_{22} & 0 & | & b_2 \ 0 & 0 & a_{33} & | & b_3 end{pmatrix} $$

| Пример 1 |

| Решить систему уравнений методом Гаусса $$begin{cases} x_1 + 2 x_2 + x_3 = 5 \ -x_1 + 3 x_2 -2 x_3 = 3 \ — x_1 -7 x_2 + 4 x_3 = -5 end{cases}. $$ |

| Решение |

|

Запишем расширенную матрицу, состоящую из коэффициентов при неизвестных $x_1, x_2, x_3$ и отдельно столбец свободных членов $b_1, b_2, b_3$. $$begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 5 \ -1 & 3 & -2 & | & 3 \ -1 & -7 & 4 & | & -5 end{pmatrix} $$ Приведем матрицу к нижнетреугольному виду (под главной диагональю должны быть нули) с помощью элементарных преобразований. Прибавим ко второй строке первую. $$begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 5 \ 0 & 5 & -1 & | & 8 \ -1 & -7 & 4 & | & -5 end{pmatrix} $$ Далее прибавляем к третьей строке первую. $$ begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 5 \ 0 & 5 & -1 & | & 8 \ 0 & -5 & 5 & | & 0 end{pmatrix}$$ Теперь осталось к третьей строке прибавить вторую строку, чтобы под главной диагональю были только нули. $$ begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 5 \ 0 & 5 & -1 & | & 8 \ 0 & 0 & 4 & | & 8 end{pmatrix}$$ Замечаем, что в третьей строке стоят числа, которые можно сократить на четыре. Для этого выполняем деление всей третьей строки на 4. $$ begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 5 \ 0 & 5 & -1 & | & 8 \ 0 & 0 & 1 & | & 2 end{pmatrix}$$ Теперь выполняем обратный ход Гаусса снизу вверх. Прибавляем ко второй строке третью строку. $$begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 5 \ 0 & 5 & 0 & | & 10 \ 0 & 0 & 1 & | & 2 end{pmatrix}$$ Сразу замечаем, что вторую строку можно сократить на 5. $$begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 5 \ 0 & 1 & 0 & | & 2 \ 0 & 0 & 1 & | & 2 end{pmatrix}$$ Продолжаем обратный ход, вычитаем третью строку из первой. $$begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 3 \ 0 & 1 & 0 & | & 2 \ 0 & 0 & 1 & | & 2 end{pmatrix}$$ Осталось из первой строки вычесть вторую строку, умноженную на 2, для того, чтобы в первой строке появился ноль. $$begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1 \ 0 & 1 & 0 & | & 2 \ 0 & 0 & 1 & | & 2 end{pmatrix}$$ Теперь перепишем получившуюся матрицу в виде системы уравнений, чтобы в дальнейшем получить чему равны неизвестные $x_1, x_2, x_3$. $$begin{cases} x_1 = -1 \ x_2 = 2 \ x_3 = 2 end{cases}$$ |

| Ответ |

| $$x_1 = -1, x_2 = 2, x_3 = 2$$ |

| Пример 2 |

| Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса $$begin{cases} 2x_1 + 5 x_2 + 4x_3 + x_4 = 20 \ x_1 + 3 x_2 + 2x_3 +x_4 = 11 \ 2x_1 +10 x_2 + 9 x_3 + 7x_4 = 40 \ 3x_1 + 8x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 37 end{cases}. $$ |

| Решение |

|

Записываем расширенную матрицу $$ begin{pmatrix} 2&5&4&1&|&20 \ 1&3&2&1&|&11 \ 2&10&9&7&|&40 \ 3&8&9&2&|&37 end{pmatrix}.$$ Умножаем вторую строку на 2 и вычитаем из неё первую строчку. Из третьей строки просто вычитаем первую. Умножаем четвертую строку на 2 и вычитаем из неё первую строку, умноженную на 3. Получаем матрицу $$begin{pmatrix} 2&5&4&1&|&20 \ 0&1&0&1&|&2 \ 0&5&5&6&|&20 \ 0&1&6&1&|&14 end{pmatrix}.$$ Берем вторую строку, умноженную на 5 и вычитаем из третьей. Затем вторую строку вычитаем из четвертой. $$begin{pmatrix} 2&5&4&1&|&20 \ 0&1&0&1&|&2 \ 0&0&5&1&|&10 \ 0&0&6&0&|&12 end{pmatrix}$$ Теперь умножаем третью строку на 6 и вычитаем её из четвертой строки, умноженной на 5. $$begin{pmatrix} 2&5&4&1&|&20 \ 0&1&0&1&|&2 \ 0&0&5&1&|&10 \ 0&0&0&-6&|&0 end{pmatrix}$$ Получили нижнетреугольную матрицу, то есть ниже главной диагонали расположены нули. Теперь проделываем элементарные преобразования снизу вверх, так называемый обратный ход Гаусса. Но прежде замечаем, что появилась строка, в которой можно выполнить сокращение. А именно в четвертой строке можно разделить все числа на (-6). И получаем $$begin{pmatrix} 2&5&4&1&|&20 \ 0&1&0&1&|&2 \ 0&0&5&1&|&10 \ 0&0&0&1&|&0 end{pmatrix}$$ Вот теперь вычитаем четвертую строчку из третьей, второй и первой. $$begin{pmatrix} 2&5&4&0&|&20 \ 0&1&0&0&|&2 \ 0&0&5&0&|&10 \ 0&0&0&1&|&0 end{pmatrix}$$ Из второй строки мы не будем вычить третью, потому что там итак стоит ноль, ради которого мы проводим элементарные преобразования, поэтому пропускаем этот шаг. Умножаем на 4 третью строку и вычитаем её из первой, умноженной на 5. $$begin{pmatrix} 10&25&0&0&|&60 \ 0&1&0&0&|&2 \ 0&0&5&0&|&10 \ 0&0&0&1&|&0 end{pmatrix}$$ Замечаем, что в первой строке можно все числа сократить на 5. $$begin{pmatrix} 2&5&0&0&|&12 \ 0&1&0&0&|&2 \ 0&0&5&0&|&10 \ 0&0&0&1&|&0 end{pmatrix}$$ Теперь остался последний шаг это умножить вторую строку на 5 и вычесть из первой. $$begin{pmatrix} 2&0&0&0&|&2 \ 0&1&0&0&|&2 \ 0&0&5&0&|&10 \ 0&0&0&1&|&0 end{pmatrix}$$ Замечаем, что первую строку можно сократить на 2, а третью строку на 5. $$begin{pmatrix} 1&0&0&0&|&1 \ 0&1&0&0&|&2 \ 0&0&1&0&|&2 \ 0&0&0&1&|&0 end{pmatrix}$$ Переписываем матрицу в виде привычной системы уравнений и получаем ответ $$begin{pmatrix} 1&0&0&0&|&1 \ 0&1&0&0&|&2 \ 0&0&1&0&|&2 \ 0&0&0&1&|&0 end{pmatrix} sim begin{cases} x_1 = 1 \ x_2 = 2 \ x_3 = 2 \ x_4 = 0 end{cases}.$$ Если не получается решить свою задачу, то присылайте её к нам. Мы предоставим подробное решение онлайн. Вы сможете ознакомиться с ходом вычисления и почерпнуть информацию. Это поможет своевременно получить зачёт у преподавателя! |

| Ответ |

| $$x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 2, x_4 = 0$$ |

Несовместность системы (нет решений)

Если в результате элементарных преобразований появилась нулевая строка вида $$begin{pmatrix} 0&0&0&|&b end{pmatrix} text{ где } b neq 0,$$то система уравнений не имеет решений. На этом алгоритм Гаусса заканчивает свою работу и можно записывать ответ, что система несовместна, то есть нет решений.

| Пример 3 |

| Найти решение системы линейных уравнений методом Гаусса $$begin{cases} 7x_1 — 2x_2 — x_3 = 2 \ 6x_1 — 4x_2 — 5x_3 = 3 \ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 5 end{cases}.$$ |

| Решение |

|

Как обычно пишем расширенную матрицу по коэффициентам при неизвестных переменных и столбцу свободных членов $$begin{pmatrix} 7&-2&-1&|&2 \ 6&-4&-5&|&3 \ 1&2&4&|&5 end{pmatrix}.$$ Запускаем алгоритм Гаусса. Идём сверху вниз. Умножаем вторую строку на 7 и вычитаем из неё первую строчку умноженную на 6. Затем первую строку вичитаем из третьей, умноженной на 7. $$begin{pmatrix} 7&-2&-1&|&2 \ 0&-16&-29&|&9 \ 0&16&29&|&33 end{pmatrix}$$ Далее по алгоритму прибавляем вторую строку к третьей. $$begin{pmatrix} 7&-2&-1&|&2 \ 0&-16&-29&|&9 \ 0&0&0&|&42 end{pmatrix}$$ Видим, что в результате элементарных преобразований появилась строка в которой все нули, кроме свободного члена. Это означает, что система несовместа, то есть у системы уравнений нет решения. |

| Ответ |

| Нет решений, так как система несовместна. |

Общее и частное решение системы (бесконечное множество решений)

Часто после элементарных преобразований в расширенной матрице появляются нулевые строки вида $$begin{pmatrix} 0&0&0&|&0 end{pmatrix}.$$ Такую строку нужно вычеркивать из матрицы и система уравнений будет иметь бесконечное множество решений. Разберем это на практике.

| Пример 4 |

| Найти общее и два частных решения системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса $$begin{cases} x_1+x_2-x_3=4 \ 3x_1+2x_2-5x_3=7 \ 3x_1+x_2-7x_3=2 end{cases}.$$ |

| Решение |

|

Составляем расширенную матрицу $$begin{pmatrix} 1&1&-1&|&4 \ 3&2&-5&|&7 \ 3&1&-7&|&2 end{pmatrix}.$$ Из второй и третьей строки вычетаем первую, умноженную на 3. $$begin{pmatrix} 1&1&-1&|&4 \ 0&-1&-2&|&-5 \ 0&-2&-4&|&-10 end{pmatrix}$$ Из третьей строки вычитаем вторую, домноженную на 2. $$begin{pmatrix} 1&1&-1&|&4 \ 0&-1&-2&|&-5 \ 0&0&0&|&0 end{pmatrix}$$ Теперь согласно обратному ходу Гаусса вторую строку прибавляем к первой. $$begin{pmatrix} 1&0&-3&|&-1 \ 0&-1&-2&|&-5 \ 0&0&0&|&0 end{pmatrix}$$ По окочанию элементарных преобразований получилась строка, в которой все элементы равны нулю. Значит, система имеет бесконечное множество решений. Для его записи понадобится отличать базисные и свободные переменные. Обычно за базисные берут переменные, которые стоят на главной диагонали, а остальные свободные. В нашем случае базисными будут $x_1, x_2$, а свободной $x_3$. Переписываем матрицу в виде системы $$begin{pmatrix} 1&0&-3&|&-1 \ 0&-1&-2&|&-5 \ 0&0&0&|&0 end{pmatrix} sim begin{cases} x_1-3x_3 = -1 \ -x_2-2x_3 = -5 end{cases}.$$ Так как $x_1, x_2$ являются базисными переменными, то их переносим в левую часть равенства, а всё остальное в правую часть. Получившееся называют общим решением решением системы уравнений $$begin{cases} x_1-3x_3 = -1 \ -x_2-2x_3 = -5 end{cases} sim begin{cases} x_1 = 3x_3-1 \ x_2 = 5-2x_3 end{cases}.$$ Чтобы получить частное решение системы уравнений нужно вместо свободного $x_3$ подставить любое число, например $x_3 = 0$. Тогда получаем, что $$begin{cases} x_1 = -1 \ x_2 = 5 end{cases}.$$ Возьмем ещё например $x_3 = 1$ и получаем $$begin{cases} x_1 = 2 \ x_2 = 3 end{cases}.$$ Можно брать различные числа вместо $x_3$ и получать бесконечное множество решений. |

| Ответ |

|

Общее решение системы уравнений $$begin{cases} x_1 = 3x_3-1 \ x_2 = 5-2x_3 end{cases}.$$ Частные решения системы уравнений $$begin{cases} x_1 = -1 \ x_2 = 5 end{cases}, begin{cases} x_1 = 2 \ x_2 = 3 end{cases}.$$ |

Благодаря великим ученым было открыто множество эффективных теорем для работы со сложными математическими задачами. Один из таких примеров — метод Гаусса.

Метод Гаусса — что это такое

Метод Гаусса представляет собой методику эквивалентного преобразования исходной системы линейных уравнений в систему, решаемую существенно проще, чем исходный вариант.

Метод Гаусса используют для решения систем линейных алгебраических формул. Такой способ обладает рядом важных преимуществ:

- Нет необходимости сравнивать уравнения для оценки совместимости.

- Решение систем равенств, в которых число определителей совпадает или не совпадает с количеством неизвестных переменных.

- Поиск решений для уравнений с нулевым определителем.

- Сравнительно небольшое количество вычислительных операций для получения результата.

Основные определения и обозначения

Матрицы: определение и свойства

Такие системы являются наиболее удобным способом представления данных, с которыми впоследствии производят манипуляции. Матрица имеет вид прямоугольника для удобства расчетов. При использовании метода Гаусса работа осуществляется с треугольными матрицами, при записи которых применяется прямоугольник с нулями на тех местах, где числа отсутствуют. Часто нули не записывают, а только подразумевают.

Важным параметром матрицы является размер:

- ширина — это количество строк, обозначают буквой m;

- длину выражают числом столбцов, записывают буквой n.

Размер матрицы будет записан в формате А m*n. В случае, когда m=n, матрица является квадратной, а m=n служит ее порядком. Номера строк и столбцов изменяются.

Определитель

Матрица обладает крайне важной характеристикой. Таким параметром является определитель. Данную величину рассчитывают с помощью диагонали. Для этого в матрице необходимо провести воображаемые диагональные линии. Затем следует найти произведение элементов, которые располагаются на этих диагоналях, а полученные значения суммировать таким образом:

- Если диагональ обладает наклоном в правую сторону, то знак «+».

- Для диагоналей, наклоненных влево, знак «–».

Рассчитать определитель представляется возможным лишь в случае работы с квадратной матрицей.

Если необходимо определить данный параметр для прямоугольной матрицы, то следует выполнить следующие манипуляции:

- из числа строк и числа столбцов выбрать наименьшее и обозначить его k;

- отметить в матрице произвольным образом k столбцов и k строк.

Элементы, которые расположены на пересечении отмеченных столбцов и строк, образуют новую квадратную матрицу. В случае, когда определитель является числом, не равным нулю, то данный параметр будет обозначен как базисный минор первоначальной прямоугольной матрицы. Перед решением систем уравнений методом Гаусса полезно рассчитать определитель. Если данная характеристика равна нулю, то матрица имеет бесконечное множество решений либо не имеет их вовсе. В таком случае потребуется определить ранг матрицы.

Классификация систем

Ранг матрицы является распространенным понятием. Он обозначает максимальный порядок ее определителя, который не равен нулю. По-другому можно сказать, что ранг матрицы представляет собой порядок базисного минора. Исходя из данного критерия, СЛАУ классифицируют на несколько типов. В совместных системах, которые состоят лишь из коэффициентов, ранг основной матрицы совпадает с рангом расширенной. Для подобных систем характерно одно или множество решений. По этой причине совместные системы подразделяют на следующие типы:

- определенные, обладающие одним решением, в которых наблюдается равенство ранга матрицы и количество неизвестных;

- неопределенные;

- обладающие бесконечным числом решений с рангом матрицы, который меньше количества неизвестных.

В несовместных системах ранги, характеризующие основную и расширенную матрицы, отличаются. С помощью метода Гаусса в процессе решения можно прийти либо к однозначному доказательству несовместности системы, либо к решению общего вида для системы, обладающей бесконечным количеством решений.

Основные правила и разрешаемые преобразования при использовании метода Гаусса

Перед тем, как решать систему, необходимо ее упростить. На данном этапе выполняют элементарные преобразования, которые не влияют на конечный результат. Определенные манипуляции справедливы лишь в случае матриц, исходниками которых являются СЛАУ. Список элементарных преобразований:

- Перестановка строк. При перемене записей в системе местами ее решение не меняется. Можно менять место строк в матрице, учитывая столбец со свободными членами.

- Произведение всех элементов строк и некоторого коэффициента. Сокращаются большие числа в матрице, и исключаются нули. При этом множество решений сохраняется без изменений, а дальнейшие манипуляции существенно упрощаются. Важным условием является отличие от нуля коэффициента.

- Удаление строк, которые содержат пропорциональные коэффициенты. Данное преобразование следует из предыдущего пункта. При условии, что две или более строк в матрице обладают пропорциональными коэффициентами, то при произведении или делении одной из строк на коэффициент пропорциональности получают две или более абсолютно одинаковые строки. В этом случае лишние строки исключают, оставляя только одну.

- Удаление нулевой строки. Бывают случаи, когда в процессе манипуляций с уравнениями возникает строка, все элементы которой, в том числе свободный член, равны нулю. Нулевую строку допустимо исключать из матрицы.

- Суммирование элементов одной строки с элементами другой, умноженными на некоторый коэффициент, в соответствующих столбцах. Данное преобразование имеет наиболее важное значение из всех перечисленных.

Особенности использования метода Гаусса для решения СЛАУ

На первом этапе система уравнений записывается в определенном виде. Пример выглядит следующим образом:

Коэффициенты необходимо представить в виде таблицы. С правой стороны в отдельном столбце записаны свободные члены. Данный блок отделен для удобства решения. Матрицу со столбцом со свободными членами называют расширенной.

Затем основная матрица с коэффициентами приводится к верхней треугольной форме. Данное действие является ключевым моментом при решении системы уравнений с помощью метода Гаусса. По итогам преобразований матрица должна приобрести такой вид, чтобы слева внизу находились одни нули:

При записи новой матрицы в виде системы уравнений можно отметить, что последняя строка уже содержит значение одного из корней, которое в дальнейшем подставляется в уравнение выше для нахождения следующего корня и так далее. Подобное описание позволяет разобраться в методе Гаусса в общих чертах.

Обратный и прямой ход метода Гаусса

В первом случае необходимо представить запись расширенной матрицы системы. При выполнении обратного метода Гаусса далее в главную матрицу добавляют столбец со свободными членами.

Суть такого способа заключается в выполнении элементарных преобразований, по итогам которых данная матрица приводится к ступенчатому или треугольному виду. В этом случае над или под главной диагональю матрицы располагаются только нули.

Варианты дальнейших действий:

- перемена строк матрицы местами, при наличии одинаковых или пропорциональных строк их можно исключить, кроме одной;

- деление либо умножение строки на любое число, не равное нулю;

- удаление нулевых строк;

- добавление строки, умноженной на число, не равное нулю, к другой строке.

Имея преобразованную систему с одной неизвестной Xn, которая становится известной, можно выполнить поиск в обратном порядке остальных неизвестных с помощью подстановки известных х в уравнения системы, вплоть до первого. Данный способ называют обратным методом Гаусса.

Примеры решений с объяснением

Пример 1

Требуется решить с помощью метода Гаусса систему линейных уравнений, которая выглядит следующим образом:

Решение

Необходимо записать расширенную матрицу:

Затем нужно выполнить преобразования. В результате матрица должна приобрести треугольный вид. Для этого следует умножить первую строку на (3) и умножить вторую строку на (-1). В результате суммирования второй и первой строк получается следующее:

Далее следует умножить третью строку на (-1). После добавления третьей строки ко второй получаем следующие преобразования:

После этого необходимо умножить первую строку на (6) и вторую строку на (13). Далее следует добавить вторую строку к первой:

После того, как система преобразована, остается вычислить неизвестные:

(x_{3}=frac{98}{49}=2)

(x_{2}=frac{14-7x_{3}}{6}=frac{14-7*2}{6}=0)

(x_{3}=frac{-9+5x_{2}+6x_{3}}{3}=frac{-9+5*0+6*2}{3}=1)

Данный пример демонстрирует единственное решение системы.

Пример 2

Необходимо решить систему уравнений, которая выглядит следующим образом:

Решение

Необходимо составить матрицу:

Согласно методу Гаусса уравнение первой строки по итогам преобразований не меняется. Удобнее, когда левый верхний элемент матрицы обладает наименьшим значением. В таком случае первые элементы остальных строк после преобразований будут равны нулю. Таким образом, составленная матрица будет решаться проще, если на место первой строки поставить вторую:

вторая строка:

(k = (-a_{21} /a_{11}) = (-3/1) = -3)

(a»_{21} = a_{21} + k×a_{11} = 3 + (-3)×1 = 0)

(a» _{22} = a_{22} + k×a _{12} = -1 + (-3)×2 = -7)

(a»_{ 23} = a_{23} + k×a_{13} = 1 + (-3)×4 = -11)

b» 2 = b 2 + k×b 1 = 12 + (-3)×12 = -24

третья строка:

(k = (-a_{31} /a_{11}) = (-5/1) = -5)

(a»_{31} = a_{31} + k×a_{11} = 5 + (-5)×1 = 0)

(a»_{32} = a_{32} + k×a_{12} = 1 + (-5)×2 = -9)

( a»_{33} = a_{33} + k×a_{13} = 2 + (-5)×4 = -18)

( b»_3 = b_3 + k×b_1 = 3 + (-5)×12 = -57)

Матрица с промежуточными результатами манипуляций будет иметь следующий вид:

Благодаря некоторым операциям можно придать матрице наиболее удобный вид. К примеру, вторую строку можно избавить от всех «минусов» путем умножения каждого элемента на «-1». Можно заметить, что для третьей строки характерны все элементы, кратные трем. В этом случае строка сокращается с помощью произведения каждого элемента на «-1/3». Минус позволит удалить отрицательные значения.

Далее следует приступить к манипуляциям со второй и третьей строками. Необходимо суммировать третью и вторую строки. Вторая строка при этом умножается на такой коэффициент, при котором элемент а 32 будет равен нулю.

(k = (-a_{32} /a_{22}) = (-3/7) = -3/7)

В случае, когда некоторые преобразования приводят в результате к получению не целого числа, следует оставить его в этом виде. Таким образом, вычисления будут более точными. Затем при получении ответов можно определиться с его дальнейшем округлением или переводом в другую форму записи.

(a»_{32} = a_{32} + k×a_{22} = 3 + (-3/7)×7 = 3 + (-3) = 0)

(a»_{33} = a_{33} + k×a_{23} = 6 + (-3/7)×11 = -9/7)

(b»_3 = b_3 + k×b_2 = 19 + (-3/7)×24 = -61/7)

Преобразованная матрица будет иметь следующий вид:

Матрица обладает ступенчатым видом. Дальнейшие преобразования с помощью метода Гаусса нецелесообразны. В этом случае можно удалить из третьей строки общий коэффициент «-1/7».

Затем необходимо представить запись матрицы в виде системы уравнений для вычисления корней.

x + 2y + 4z = 12 (1)

7y + 11z = 24 (2)

Найти корни можно обратным методом Гаусса. Уравнение (3) содержит значение z:

y = (24 — 11×(61/9))/7 = -65/9

С помощью первого уравнения можно определить х:

x = (12 — 4z — 2y)/1 = 12 — 4×(61/9) — 2×(-65/9) = -6/9 = -2/3

Подобная система является совместной и определенной, для которого характерно единственное решение. Ответ будет следующим:

x 1 = -2/3, y = -65/9, z = 61/9.

Метод Гаусса предполагает последовательное исключение неизвестных. Методика справедлива в случае решения квадратных систем линейных алгебраических уравнений. Несмотря на простоту метода, многие студенты сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе поиска правильного решения. Это связано с наличием знаков «+» и «-». Поэтому для решения СЛАУ требуется проявить внимательность. А получить квалифицированную помощь можно на ресурсе Феникс.Хелп.

Метод Гаусса (последовательного исключения неизвестных). Примеры решений для чайников

Продолжаем

рассматривать системы линейных уравнений.

Этот урок является третьим по теме. Если

вы смутно представляете, что такое

система линейных уравнений вообще,

чувствуете себя чайником, то рекомендую

начать с азов на странице Как

решить систему линейных уравнений? Далее

полезно изучить урок Правило

Крамера. Матричный метод.

Метод

Гаусса – это просто! Почему?

Известный немецкий математик Иоганн

Карл Фридрих Гаусс еще при жизни получил

признание величайшего математика всех

времен, гения и даже прозвище «короля

математики». А

всё гениальное, как известно –

просто! Кстати,

на деньги попадают не только лохи, но

еще и гении – портрет Гаусса красовался

на купюре в 10 дойчмарок (до введения

евро), и до сих пор Гаусс загадочно

улыбается немцам с обычных почтовых

марок.

Метод

Гаусса прост тем, что для его освоения

ДОСТАТОЧНО ЗНАНИЙ ПЯТИКЛАССНИКА.Необходимо

уметь складывать и умножать! Не

случайно метод последовательного

исключения неизвестных преподаватели

часто рассматривают на школьных

математических факультативах. Парадокс,

но у студентов метод Гаусса вызывает

наибольшие сложности. Ничего удивительного

– всё дело в методике, и я постараюсь в

доступной форме рассказать об алгоритме

метода.

Сначала

немного систематизируем знания о

системах линейных уравнений. Система

линейных уравнений может:

1)

Иметь единственное решение.

2) Иметь

бесконечно много решений.

3) Не иметь

решений (быть несовместной).

Метод

Гаусса – наиболее мощный и универсальный

инструмент для нахождения решениялюбой системы

линейных уравнений. Как мы помним, правило

Крамера и матричный метод непригодны

в тех случаях, когда система имеет

бесконечно много решений или несовместна.

А метод последовательного исключения

неизвестных в

любом случаеприведет

нас к ответу! На данном уроке мы опять

рассмотрим метод Гаусса для случая №1

(единственное решение системы), под

ситуации пунктов №№2-3 отведена

статьяНесовместные

системы и системы с общим решением.

Замечу, что сам алгоритм метода во всех

трёх случаях работает одинаково.

Вернемся

к простейшей системе с урока Как

решить систему линейных уравнений?

и

решим ее методом Гаусса.

На

первом этапе нужно записать расширенную

матрицу системы:

По какому принципу записаны коэффициенты,

думаю, всем видно. Вертикальная черта

внутри матрицы не несёт никакого

математического смысла – это просто

отчеркивание для удобства оформления.

Справка: рекомендую

запомнить термины линейной

алгебры. Матрица

системы –

это матрица, составленная только из

коэффициентов при неизвестных, в данном

примере матрица системы: . Расширенная

матрица системы –

это та же матрица системы плюс столбец

свободных членов, в данном случае:

Любую из матриц можно для краткости

называть просто матрицей.

После

того, как расширенная матрица системы

записана, с ней необходимо выполнить

некоторые действия, которые также

называются элементарными

преобразованиями.

Существуют

следующие элементарные преобразования:

1) Строки матрицы можно переставлять местами.

Например, в рассматриваемой матрице

можно безболезненно переставить первую

и вторую строки:

2)

Если в матрице есть (или появились)

пропорциональные (как частный случай

– одинаковые) строки, то следует удалить из

матрицы все эти строки кроме одной.

Рассмотрим, например матрицу

В данной матрице последние три строки

пропорциональны, поэтому достаточно

оставить только одну из них:

3)

Если в матрице в ходе преобразований

появилась нулевая строка, то ее также

следуетудалить.

Рисовать не буду, понятно, нулевая строка

– это строка, в которой одни

нули.

4)

Строку матрицы можно умножить

(разделить) на

любое число, отличное

от нуля.

Рассмотрим, например, матрицу

Здесь целесообразно первую строку

разделить на –3, а вторую строку –

умножить на 2:

Данное действие очень полезно, поскольку

упрощает дальнейшие преобразования

матрицы.

5)

Это преобразование вызывает наибольшие

затруднения, но на самом деле ничего

сложного тоже нет. К строке матрицы

можно прибавить

другую строку, умноженную на число,

отличное от нуля. Рассмотрим нашу матрицу

из практического примера:

Сначала я распишу преобразование очень

подробно. Умножаем первую строку на

–2:

и ко

второй строке прибавляем первую строку

умноженную на –2:

Теперь первую строку можно разделить

«обратно» на –2:

Как видите, строка, которую ПРИБАВЛЯЛИ – не

изменилась. Всегда меняется

строка, К КОТОРОЙ ПРИБАВЛЯЮТ.

На

практике так подробно, конечно, не

расписывают, а пишут короче:

раз: ко второй строке прибавили

первую строку, умноженную на –2.

Умножают строку обычно устно или на

черновике, при этом мысленный ход

расчётов примерно такой:

«Переписываю

матрицу и переписываю первую строку:

«Сначала

первый столбец. Внизу мне нужно получить

ноль. Поэтому единицу вверху умножаю

на –2: ,

и ко второй строке прибавляю первую: 2

+ (–2) = 0. Записываю результат во вторую

строку:

«Теперь

второй столбец. Вверху –1 умножаю на

–2: .

Ко второй строке прибавляю первую: 1 + 2

= 3. Записываю результат во вторую

строку:

«И

третий столбец. Вверху –5 умножаю на

–2: .

Ко второй строке прибавляю первую: –7

+ 10 = 3. Записываю результат во вторую

строку:

Пожалуйста,

тщательно осмыслите этот пример и

разберитесь в последовательном алгоритме

вычислений, если вы это поняли, то метод

Гаусса практически «в кармане». Но,

конечно, над этим преобразованием мы

еще поработаем.

Элементарные

преобразования не меняют решение системы

уравнений

!

ВНИМАНИЕ:

рассмотренные манипуляции нельзя

использовать,

если Вам предложено задание, где матрицы

даны «сами по себе». Например, при

«классических» действиях

с матрицами что-то

переставлять внутри матриц ни в коем

случае нельзя!

Вернемся к нашей

системе .

Она практически разобрана по косточкам.

Запишем

расширенную матрицу системы и с помощью

элементарных преобразований приведем

ее к ступенчатому

виду:

(1)

Ко второй строке прибавили первую

строку, умноженную на –2. И снова: почему

первую строку умножаем именно на –2?

Для того чтобы внизу получить ноль, а

значит, избавиться от одной переменной

во второй строке.

(2)

Делим вторую строку на 3.

Цель

элементарных преобразований – привести

матрицу к ступенчатому виду:

В оформлении задания прямо так и

отчеркивают простым карандашом

«лестницу», а также обводят кружочками

числа, которые располагаются на

«ступеньках». Сам термин «ступенчатый

вид» не вполне теоретический, в научной

и учебной литературе он часто

называется трапециевидный

вид или треугольный

вид.

В

результате элементарных преобразований

получена эквивалентная исходной

система уравнений:

Теперь

систему нужно «раскрутить» в обратном

направлении – снизу вверх, этот процесс

называется обратным

ходом метода Гаусса.

В

нижнем уравнении у нас уже готовый

результат: .

Рассмотрим

первое уравнение системы и

подставим в него уже известное значение

«игрек»:

Ответ:

Рассмотрим

наиболее распространенную ситуацию,

когда методом Гаусса требуется решить

систему трёх линейных уравнений с тремя

неизвестными.

Пример

1

Решить

методом Гаусса систему уравнений:

Запишем

расширенную матрицу системы:

Сейчас

я сразу нарисую результат, к которому

мы придём в ходе решения:

повторюсь, наша цель – с помощью

элементарных преобразований привести

матрицу к ступенчатому виду. С чего

начать действия?

Сначала

смотрим на левое верхнее число:

всегда здесь должна находиться единица.

Вообще говоря, устроит и –1 (а иногда и

другие числа), но как-то так традиционно

сложилось, что туда обычно помещают

единицу. Как организовать единицу?

Смотрим на первый столбец – готовая

единица у нас есть! Преобразование

первое: меняем местами первую и третью

строки:

Теперь

первая строка у нас останется неизменной

до конца решения.

Уже легче.

Единица

в левом верхнем углу организована.

Теперь нужно получить нули вот на этих

местах:

Нули

получаем как раз с помощью «трудного»

преобразования. Сначала разбираемся

со второй строкой (2, –1, 3, 13). Что нужно

сделать, чтобы на первой позиции получить

ноль? Нужно ко

второй строке прибавить первую строку,

умноженную на –2.

Мысленно или на черновике умножаем

первую строку на –2: (–2, –4, 2, –18). И

последовательно проводим (опять же

мысленно или на черновике) сложение, ко

второй строке прибавляем первую строку,

уже умноженную на –2:

Результат

записываем во вторую строку:

Аналогично

разбираемся с третьей строкой (3, 2, –5,

–1). Чтобы получить на первой позиции

ноль, нужно к

третьей строке прибавить первую строку,

умноженную на –3.

Мысленно или на черновике умножаем

первую строку на –3: (–3, –6, 3, –27). И к

третьей строке прибавляем первую строку,

умноженную на –3:

Результат

записываем в третью строку:

На

практике эти действия обычно выполняются

устно и записываются в один шаг:

Не

нужно считать всё сразу и одновременно.

Порядок вычислений и «вписывания»

результатов последователен и

обычно такой: сначала переписываем

первую строку, и пыхтим себе потихонечку

– ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ВНИМАТЕЛЬНО:

мысленный ход самих расчётов я уже

рассмотрел выше.

Далее

нужно получить единицу на следующей

«ступеньке»:

В

данном примере это сделать легко, вторую

строку делим на –5 (поскольку там все

числа делятся на 5 без остатка). Заодно

делим третью строку на –2, ведь чем

меньше числа, тем проще решение:

На

заключительном этапе элементарных

преобразований нужно получить еще один

ноль здесь:

Для

этого к

третьей строке прибавляем вторую строку,

умноженную на –2:

разобрать это действие самостоятельно

– мысленно умножьте вторую строку на

–2 и проведите сложение.

Последнее

выполненное действие – причёска

результата, делим третью строку на 3.

В

результате элементарных преобразований

получена эквивалентная исходной система

линейных уравнений:

Теперь

в действие вступает обратный ход метода

Гаусса. Уравнения «раскручиваются»

снизу вверх.

В

третьем уравнении у нас уже готовый

результат:

Смотрим

на второе уравнение: .

Значение «зет» уже известно, таким

образом:

И,

наконец, первое уравнение: .

«Игрек» и «зет» известны, дело за

малым:

Ответ:

Как

уже неоднократно отмечалось, для любой

системы уравнений можно и нужно сделать

проверку найденного решения, благо, это

несложно и быстро.

Пример

2

Решить

систему линейных уравнений методом

Гаусса

Это

пример для самостоятельного решения,

образец чистового оформления и ответ

в конце урока.

Следует

отметить, что ваш ход

решения может

не совпасть с моим ходом решения, и

это – особенность метода Гаусса.

Но вот ответы обязательно должны

получиться одинаковыми!

Пример

3

Решить

систему линейных уравнений методом

Гаусса

Запишем

расширенную матрицу системы и с помощью

элементарных преобразований приведем

ее к ступенчатому виду:

Смотрим

на левую верхнюю «ступеньку». Там у нас

должна быть единица. Проблема состоит

в том, что в первом столбце единиц нет

вообще, поэтому перестановкой строк

ничего не решить. В таких случаях единицу

нужно организовать с помощью элементарного

преобразования. Обычно это можно сделать

несколькими способами. Я поступил

так:

(1) К

первой строке прибавляем вторую строку,

умноженную на –1.

То есть, мысленно умножили вторую строку

на –1 и выполнили сложение первой и

второй строки, при этом вторая строка

у нас не изменилась.

Теперь

слева вверху «минус один», что нас вполне

устроит. Кто хочет получить +1, может

выполнить дополнительное телодвижение:

умножить первую строку на –1 (сменить

у неё знак).

Дальше

алгоритм работает уже по накатанной

колее:

(2)

Ко второй строке прибавили первую

строку, умноженную на 5. К третьей строке

прибавили первую строку, умноженную на

3.

(3)

Первую строку умножили на –1, в принципе,

это для красоты. У третьей строки также

сменили знак и переставили её на второе

место, таким образом, на второй «ступеньке

у нас появилась нужная единица.

(4)

К третьей строке прибавили вторую

строку, умноженную на 2.

(5)

Третью строку разделили на 3.

Скверным

признаком, который свидетельствует об

ошибке в вычислениях (реже – об опечатке),

является «плохая» нижняя строка. То

есть, если бы у нас внизу получилось

что-нибудь вроде ,

и, соответственно, ,

то с большой долей вероятности можно

утверждать, что допущена ошибка в ходе

элементарных преобразований.

Заряжаем

обратный ход, в оформлении примеров

часто не переписывают саму систему, а

уравнения «берут прямо из приведенной

матрицы». Обратный ход, напоминаю,

работает, снизу вверх. Да тут подарок

получился:

Ответ: .

Пример

4

Решить

систему линейных уравнений методом

Гаусса

Это

пример для самостоятельного решения,

он несколько сложнее. Ничего страшного,

если кто-нибудь запутается. Полное

решение и образец оформления в конце

урока. Ваше решение может отличаться

от моего решения.

В

последней части рассмотрим некоторые

особенности алгоритма Гаусса.

Первая

особенность состоит в том, что иногда

в уравнениях системы отсутствуют

некоторые переменные, например:

правильно записать расширенную матрицу

системы? Об этом моменте я уже рассказывал

на уроке Правило

Крамера. Матричный метод.

В расширенной матрице системы на месте

отсутствующих переменных ставим

нули:

это довольно легкий пример, поскольку

в первом столбце уже есть один ноль, и

предстоит выполнить меньше элементарных

преобразований.

Вторая

особенность состоит вот в чём. Во всех

рассмотренных примерах на «ступеньки»

мы помещали либо –1, либо +1. Могут ли там

быть другие числа? В ряде случаев могут.

Рассмотрим систему:

Здесь

на левой верхней «ступеньке» у нас

двойка. Но замечаем тот факт, что все

числа в первом столбце делятся на 2 без

остатка – и другая двойка и шестерка.

И двойка слева вверху нас устроит! На

первом шаге нужно выполнить следующие

преобразования: ко второй строке

прибавить первую строку, умноженную на

–1; к третьей строке прибавить первую

строку, умноженную на –3. Таким образом,

мы получим нужные нули в первом столбце.

Или

еще такой условный пример:

Здесь тройка на второй «ступеньке» тоже

нас устраивает, поскольку 12 (место, где

нам нужно получить ноль) делится на 3

без остатка. Необходимо провести

следующее преобразование: к третьей

строке прибавить вторую строку, умноженную

на –4, в результате чего и будет получен

нужный нам ноль.

Метод

Гаусса универсален, но есть одно

своеобразие. Уверенно научиться решать

системы другими методами (методом

Крамера, матричным методом) можно

буквально с первого раза – там очень

жесткий алгоритм. Но вот чтобы уверенно

себя чувствовать в методе Гаусса, следует

«набить руку», и прорешать хотя бы 5-10

десять систем. Поэтому поначалу возможны

путаница, ошибки в вычислениях, и в этом

нет ничего необычного или трагического.

Дождливая

осенняя погода за окном…. Поэтому для

всех желающих более сложный пример для

самостоятельного решения:

Пример

5

Решить

методом Гаусса систему 4-х линейных

уравнений с четырьмя неизвестными.

Такое

задание на практике встречается не так

уж и редко. Думаю, даже чайнику, который

обстоятельно изучил эту страницу,

интуитивно понятен алгоритм решения

такой системы. Принципиально всё так

же – просто действий больше.

Случаи,

когда система не имеет решений

(несовместна) или имеет бесконечно много

решений, рассмотрены на уроке Несовместные

системы и системы с общим решением.

Там же можно закрепить рассмотренный

алгоритм метода Гаусса.

Желаю

успехов!

Решения

и ответы:

Пример

2: Решение: Запишем

расширенную матрицу системы и с помощью

элементарных преобразований приведем

ее к ступенчатому виду.

Выполненные

элементарные преобразования:

(1)

Ко второй строке прибавили первую

строку, умноженную на –2. К третьей

строке прибавили первую строку, умноженную

на –1. Внимание! Здесь

может возникнуть соблазн из третьей

строки вычесть первую, крайне не

рекомендую вычитать – сильно повышается

риск ошибки. Только складываем!

(2)

У второй строки сменили знак (умножили

на –1). Вторую и третью строки поменяли

местами. Обратите

внимание,

что на «ступеньках» нас устраивает не

только единица, но еще и –1, что даже

удобнее.

(3)

К третьей строке прибавили вторую

строку, умноженную на 5.

(4)

У второй строки сменили знак (умножили

на –1). Третью строку разделили на 14.

Обратный

ход:

Ответ: .

Пример

4: Решение: Запишем

расширенную матрицу системы и с помощью

элементарных преобразований приведем

ее к ступенчатому виду:

Выполненные

преобразования:

(1)

К первой строке прибавили вторую. Таким

образом, организована нужная единица

на левой верхней «ступеньке».

(2)

Ко второй строке прибавили первую

строку, умноженную на 7. К третьей

строке прибавили первую строку, умноженную

на 6.

Со

второй «ступенькой» всё хуже,

«кандидаты» на неё – числа 17 и 23, а нам

нужна либо единичка, либо –1. Преобразования

(3) и (4) будут направлены на получение

нужной единицы

(3)

К третьей строке прибавили вторую,

умноженную на –1.

(4)

Ко второй строке прибавили третью,

умноженную на –3.

Нужная

вещь на второй ступеньке получена.

(5)

К третьей строке прибавили вторую,

умноженную на 6.

(6)

Вторую строку умножили на –1, третью

строку разделили на -83.

Обратный

ход:

Ответ:

Пример

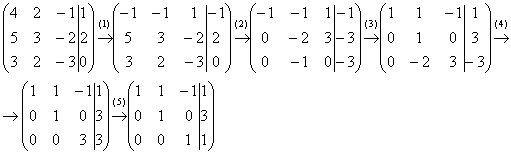

5: Решение: Запишем

матрицу системы и с помощью элементарных

преобразований приведем ее к ступенчатому

виду:

Выполненные

преобразования:

(1)

Первую и вторую строки поменяли

местами.

(2)

Ко второй строке прибавили первую

строку, умноженную на –2. К третьей

строке прибавили первую строку, умноженную

на –2. К четвертой строке прибавили

первую строку, умноженную на –3.

(3)

К третьей строке прибавили вторую,

умноженную на 4. К четвертой строке

прибавили вторую, умноженную на –1.

(4)

У второй строки сменили знак. Четвертую

строку разделили на 3 и поместили вместо

третьей строки.

(5)

К четвертой строке прибавили третью

строку, умноженную на –5.

Обратный

ход:

Ответ: