Первый человек, которого мы встречаем, переступив порог храма, — это свечник, он же работник свечного ящика. Формально он продает церковные товары, принимает поминальные записки и ведет запись на требы: венчание, отпевание, крещение и другие. Но на деле это и психолог, и экскурсовод, и катехизатор. Именно с него, а не со священника, у многих людей начинается знакомство с церковной жизнью. Этот человек с уверенностью ответит на большинство интересующих вопросов касающихся веры, храма или службы.

Мы поговорили со свечниками московских приходов и узнали, как они пришли в профессию, в чем ее суть и чем они занимаются в свободное от работы в храме время и рассказали об этом в нашей рубрике «Люди в храме».

Как стать священником

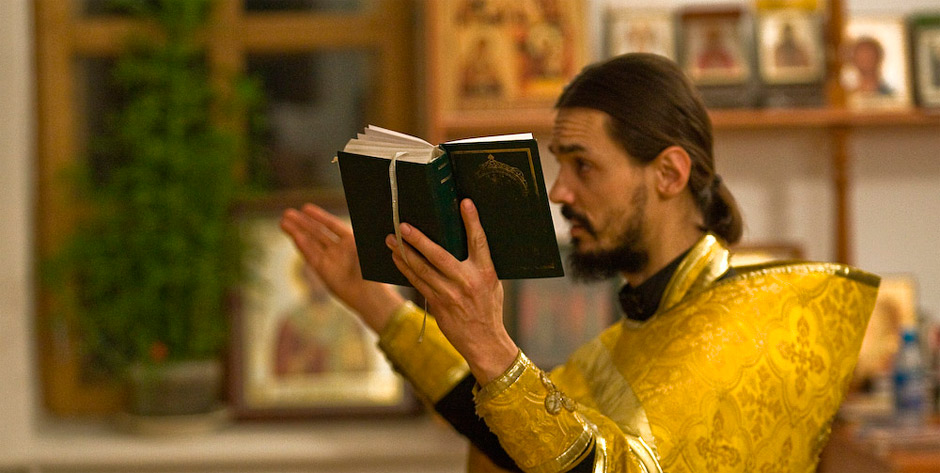

Если раньше священником мог стать любой желающий при условии, что он долгое время прислуживал в церкви, то сейчас попасть в число священнослужителей могут только выпускники духовной семинарии, получившие высшее образование. У вчерашних семинаристов есть выбор: они либо остаются холостыми и постригаются в монахи, либо женятся и просят епископа принять их в священники. Еще один вариант — написать прошение о постриге, и стать священником уже после определения в монастырь.

При этом стоит различать церковнослужителей и священнослужителей. Первые — свещеносцы и чтецы — не имеют права совершать церковные таинства, например, венчать или крестить людей, — они лишь помогают священнослужителям в проведении служб. А вот священнослужители — диаконы и иереи — могут выполнять требы, совершать богослужения, заходить в алтарь и возглавлять приход. Существует между ними и промежуточное звено — иподиаконы, которые не считаются священнослужителями, но все-таки имеют право находиться в алтаре.

Служители церкви, которые не имеют священного сана и помогают в служении.

Ипподиаконы

Ипподиаконы — это те, кто помогает в архиерейском служении, они облачают архиерея, держат светильники, перемещают орлецы, подносят в определенное время Чиновник, готовят все необходимое для богослужения.

Псаломщики (чтецы), певцы

Псаломщики и певцы (хор) — читают и поют на клиросе в храме.

Уставщики

Уставщик — это псаломщик, который очень хорошо знает богослужебный Устав и вовремя подает поющим певцам нужную книгу (при богослужении используется достаточно много богослужебных книг и все они имеют свое название и смысл) и при необходимости самостоятельно читает или возглашает (выполняет функцию канонарха).

Пономари или алтарники

Пономари (алтарники) — помогают при богослужении священникам (иереям, протоиереям, иеромонахам, и т.д.).

Послушники и трудники

Послушники, трудники — в основном бывают только в монастырях, где выполняют различные послушания

Иноки

Инок — насельник монастыря, не дававший обетов, но имеющий право монашеских одеяний.

Монахи

Монах — насельник монастыря, давший монашеские обеты перед Богом.

Схимонах — монах, который дал еще более серьезные обеты перед Богом по сравнению с обычным монахом.

От чего зависят зарплаты работников церкви

В распоряжении прихода имеются только те средства, которые пожертвовали прихожане. Причем пожертвования — это не только те деньги, которые попадают в специальные урны, но и средства, которыми верующие расплачиваются за свечи, требы, крестики и религиозную литературу — словом, за все, что можно отыскать в церковной лавке. Причем «цены», то есть рекомендуемая величина пожертвований за свечи, записки и все прочие «товары», определяется настоятелем конкретного храма.

И само собой, такой доход не может быть постоянным: по большим православным праздникам, например, на Пасху или Рождество, сумма пожертвований возрастает в несколько раз, а летом, когда основная масса прихожан, которую составляют пенсионеры, разъезжаются по дачам, существенно падает. Кроме того, итоговая сумма зависит и от местоположения прихода. Так, если храм расположен в деревне с парами сотен жителей, доход может не достигать и 10 тысяч рублей, а вот в крупных приходах Москвы их величина измеряется миллионами рублей.

При этом на зарплаты и налоги церковь обычно тратит порядка 40% пожертвований. Каких-то определенных окладов для свечниц, уборщиц, звонарей и священников не существует — все зависит от дохода прихода и желания настоятеля. Как правило, работнику, который трудится на полной ставке, устанавливают оклад не ниже прожиточного минимума.

В церковь — на работу?

Чтобы иметь возможность бывать в церкви не раз в неделю, а каждый день, постно питаться, беседовать с единоверцами «о духовном», некоторые новообращенные православные готовы даже оставить высокооплачиваемую работу и стать церковным певчим, чтецом, сторожем, уборщицей… Но принесет ли работа при храме пользу душе? Ведь в церкви — свои «искушения».

Митрополит Антоний Сурожский в одной из своих книг рассказывал о крестьянине, который любил приходить в храм и проводить в нем долгие часы. На расспросы, чем же он занимается все это время, крестьянин отвечал: я смотрю на Бога, Бог смотрит на меня, и нам обоим хорошо. Для людей, с детства воспитанных в вере, пребывание в храме — на церковной службе или просто для молитвы — органичная часть жизни, но, пожалуй, только новоначальные испытывают от этого восторг, граничащий с евангельским «хорошо нам зде быти».

С момента моего воцерковления прошло больше десяти лет, но я до сих пор помню, как не хотелось уходить из храма после службы, как тянуло зайти туда всякий раз, когда оказывалась рядом. Помню зависть — в хорошем смысле, если, конечно, зависть может быть в хорошем смысле, — ко всем «труждающимся»: певчим, свечницам, просфорницам, даже к церковному сторожу. Им-то уходить не надо, они «свои» в этом дивном мире, пахнущем воском и ладаном, в самой его сердцевине. Наверняка у каждого неофита, пусть даже только в теории, возникала эта мысль: и я тоже хочу. Хочу работать для Бога — и для вот этого конкретного храма в том числе.

Кстати, служащие в церкви стараются не называть свою работу работой. «Мы трудимся для Господа» — словно подчеркивая, что светская работа — это исключительно на благо своего кармана. Понятное дело, церковная зарплата (если она, конечно, есть) — это всего лишь скромное материальное приложение к духовной радости, но подход все равно странный. Практически любая работа делается для других людей, а все, что мы делаем для других добросовестно и с любовью, мы делаем для Господа. Так что я все-таки рискну назвать церковный труд работой. «Работайте Господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом» — эти слова псалма не только о духовном труде, но и о самом простом физическом.

Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях — они могут исполниться. Два года я преподавала в воскресной школе и семь лет пою на клиросе, так что приходскую жизнь знаю изнутри. И смело могу сказать: труд в храме, за исключением некоторых нюансов, практически ничем не отличается от любой другой работы. Более того, если брать в расчет духовную специфику этого труда, есть в нем нечто такое, что делает его не слишком полезным для незрелых и слабых душ. И это не только мое мнение. Хорошо известен тот факт, что архимандрит Иоанн (Крестьянкин) не слишком охотно благословлял своих мирских духовных чад на приходское служение.

Как представляет себе «внутренность» церковного мира человек, который только-только к нему прикоснулся? Примерно как некий филиал Царства Божия на земле. И это не совсем иллюзия, скорее, дело в так называемой призывающей благодати, знакомой каждому новоначальному. В это удивительное время мы без какого-либо усилия замечаем все хорошее и в упор не видим негатива — душа просто отталкивает его от себя. И нет бы продлить этот период — но так хочется углубиться в церковную среду, и мы даже не даем себе труда задуматься, что ближе к храму не обязательно означает быть ближе к Богу.

Когда действительность не соответствует ожидаемому, это всегда неприятно и обидно. От обычной мирской работы никто не ждет неземных радостей. Она дает средства к существованию, позволяет общаться с людьми, а если к тому же доставляет удовольствие — чего еще желать. И даже если с работой что-то не так, ее всегда можно сменить, мир от этого не рухнет. Иное дело — церковь. Используя известное в православном рунете анонимное высказывание, «главная задача человека, увидевшего церковную жизнь изнутри, — сделать так, чтобы о ее содержании не узнали люди с деликатной душевной организацией».

Неужели все так ужасно? Разумеется, нет. Просто каждый желающий трудиться в храме должен отдавать себе отчет, насколько он способен бороться с тем, что церковные тетеньки, поджав губы, называют «искушением». Как это ни грустно, та часть Тела Христова, которую представляют собой живые люди, больна — потому что больны все мы, физически, душевно и духовно. Даже прославленные в лике святых при жизни были обычными людьми со своими недостатками, грехами, пороками, с которыми ониболее или менее успешно боролись. Вот и в церковь мы приносим свои мирские нестроения. Сможет ли новичок, окунувшийся в приходскую глубину, понять это, отбросить наносное, несвойственное настоящей духовной жизни — как мы принимаем любимого человека со всеми его недостатками? Или скажет, став в позу: «Нет, такая церковь мне не нужна, лучше уж «Бог-в-душе»?

Первое, с чем сталкиваешься, придя трудиться в храм, — это то, что приход напоминает гигантскую коммунальную квартиру (особенно если это небольшой приход). В нем все обо всех всё знают. А что не знают — домыслят. Поначалу это даже радует, поскольку процесс превращения в «своего» невозможен без накопления внутренней информации. Знакомства, установление отношений, разговоры, все более откровенные… И в какой-то момент понимаешь, что лучше бы тебе всего этого не знать.

В моем случае дружба с дочкой настоятеля привела к первому и очень серьезному кризису, резко оборвавшему мое церковное «детство». Не вдаваясь в подробности, скажу, что я узнала от нее о таких моментах из жизни моего духовника, что долгое время не могла заставить себя просто подойти к нему под благословение. Впрочем, тут было и нечто положительное — случай этот раз и навсегда излечил меня от «рясофилии» и научил различать: вот сан священника, а вот самый обыкновенный человек в рясе, вовсе не святой, а такой же грешник, как и я, может, даже и похуже — потому что ему больше дано, больше и спросится.

Второй щекотливый момент — то, что один мой знакомый, регент, назвал «трапезным богословием». Казалось бы, трапеза, за которой собираются все труженики храма, — самое удобное время обменяться новостями, поделиться опытом, задать вопросы и получить на них ответы. Но по количеству высказанных благоглупостей любая церковная трапеза может сравниться ну разве что с православным интернет-форумом. Сначала я думала, что только мне так не повезло, хотя петь, а следовательно, трапезничать и общаться довелось во многих храмах. Но, судя по рассказам, это общая тенденция. Здесь и суеверия, и жизненные установки, отдающие фанатическим изуверством, и дичайшие трактовки Священного Писания. Даже если трапезной в храме нет, от разговоров этих все равно никуда не денешься — догонят и в притворе, и на лавочке.

Многие верующие, часто посещающие храм, со временем замечают, что благоговение куда-то потихоньку уходит. Не то чтобы совсем равнодушие или какие-то кощунственно-циничные мысли (хотя бывает и такое), но нет уже того душевного жара и трепета, которые когда-то охватывали при первом же возгласе: «Благословенно Царство…». Рутинная молитвенная работа, которую лишь изредка взрывают настоящие живые чувства. А что тогда говорить о тех, кто в храме каждый или почти каждый день и во время службы действительно работает — чтобы служба могла совершаться? Ну, священника не будем трогать, а остальные? Певчие поют, чтецы читают, свечницы за подсвечниками следят, работницы свечной лавки записки принимают. Когда им молиться? Особенно певчие часто жалуются: какая молитва, попасть бы в ноты, вот пойду в другой храм, там и помолюсь. Хорошо, если батюшка объяснит, что молитва бывает не только словесная, но и делом. Помогаешь другим молиться, — значит, и сам молишься.

А бывает и обратный вариант. Я тут пою (читаю, подсвечник чищу), мне законы не писаны. И уже можно во время службы посидеть, поболтать, журнальчик полистать, выйти покурить на Шестопсалмии. В певческих группах и сообществах очень популярен список из множества пунктов «Как развлечь себя во время службы» — эдакие вредные советы в духе Остера. Это, говорят, наш здоровый профессиональный цинизм, забывая, что профессиональный цинизм в принципе не бывает здоровым — это просто психологическая защита от перегрузок. Интересно, от чего надо защищаться на клиросе?

Из «мне законы не писаны» логично вытекает пренебрежительное отношение храмовых служащих к «простым» прихожанам. Или, как их зачастую называют, к «народу». На вас никогда не орали церковные уборщицы за плохо вытертые ноги? Вас не выгоняли из храма за нарушенный дресс-код? Это еще что, вы бы послушали, как отзываются о вашем пении «мимо кассы» на клиросе, когда вы старательно выводите: «…И жизни будущаго века, аминь». А еще — хихикают над вашими вербочками и березками, над обмотанными поверх брюк платками, над любым вашим промахом. «Ох, тут одна меня сегодня спросила… просто умора!» И когда певчие цепочкой выбегают на помазание, далеко не все из них сознают, что без очереди их пропускают вовсе не потому, что они высшая каста, а лишь потому, что им сейчас надо петь следующий ирмос.

Нельзя не сказать и о еще одном моменте, мистическом. Особенно это касается все того же клироса, который не зря называют церковным передним краем борьбы. Случается такое, что умный, милый, спокойный человек вдруг ни с того ни с сего ведет себя так, словно его муха укусила, а потом и сам не может понять, что на него нашло, почему сорвался, нагрубил, обиделся на невинное замечание. Да-да, именно оно — то самое пресловутое «искушение», с которым зачастую не удается справиться. И сам грешишь, и других вводишь в соблазн осуждения: так вот ты какой, цветочек аленький! Рано или поздно проблемы отношений возникают на любом, даже очень дружном клиросе, да и не только на клиросе.

Ну и под конец на «неприличную» тему — денежную. В плане разрушения иллюзий она, пожалуй, самая действенная. Воистину, блажен тот, кто не получает в храме зарплату и вообще никак не сталкивается с этой стороной церковного бытия. Но это практически невозможно. Даже в самом бедном или, напротив, благополучном с точки зрения перераспределения денежных потоков храме всегда найдутся недовольные и завистливые, да еще и с длинными языками. «То ли он украл, то ли у него украли…» Одни жалуются, что зарплата маленькая, другие с подозрением смотрят на батюшкину новую машину или матушкино новое пальто. «Я на ремонт жертвовал, ремонта как не было, так и нет, а обновки — вот они».

Ну, а где же плюсы работы в храме, почему о них ни слова? Да потому что это очевидно и можно описать кратко. Еще раз вернусь к истории, рассказанной владыкой Антонием. Храм — дом Божий. Я смотрю на Бога, Бог смотрит на меня, и нам обоим хорошо. А решать, трудиться в храме или нет, — вам и вашему духовнику. Бог в помощь.

Комментирует протоиерей Максим Козлов, настоятель храма Святой мученицы Татианы при Московском университете:

— Сразу по двум соображениям я не рекомендовал бы этого делать новообращенному христианину (устраиваться на работу в храм — прим. ред.) Во-первых, потому что немногие из нас приходят в Церковь с такой мерой покаяния, изменения своей личной жизни, какая, например, была у преподобной Марии Египетской и других великих святых. Мы от каких-то грубых грехов пытаемся отстать, но еще почти ничего в Церкви не умеем. А главное в Церкви — это молитва и Богообщение. Человеку же, в этом пока не укорененному, опыта молитвы и Богообщения не имеющему, очень легко подменить главное чем-то земным, что у него неплохо может получаться. Он может быть неплохим профессионалом по компьютерам, это пригодится в храме. Он может быть хорошим организатором по характеру и стать помощником при походах и паломнических поездках. Он может быть хорошим хозяйственником, его привлекут в помощники старосты. И это второстепенное человек может начать воспринимать свою деятельность как церковную жизнь, как-то, чем прежде всего нужно заниматься. И произойдет такая абберация, искажение духовного зрения. Это первая причина, по которой нужно посоветовать полгода, год, полтора года просто ходить в храм, молиться, привыкать к ритму богослужения, поста, личного молитвенного правила. Покаянию учиться. А потом уже потихонечку, шаг за шагом, начинать прилепляться к каким-то внешним видам церковной активности.

Второе. Церковь в некотором смысле сообщество святых, но в некотором, как говорил преподобный Ефрем Сирин, толпа кающихся грешников. И если новоначальный церковный человек слишком рано, не будучи в главном в церковной жизни укоренен, увидит немощи воцерковленных людей, о которых он часто со стороны думает как о том самом сообществе святых, включая и священнослужителей, которые могут оказаться вовсе не идеальными, то для него это может оказаться непросто переносимым соблазном. Когда-то, несколько лет спустя, когда все по-другому уже будет восприниматься, это и проблемой-то может не стать. А тут чуть ли не до ухода из Церкви можно дойти. Поэтому я бы не советовал слишком рано включаться в церковную работу и внешнюю церковную активность.

Пусть человек сначала почувствует себя в Церкви дома, а потом уже займется внешними трудами.

Источник: «Правда.Ру«

Выводы

- Послушник — это второй шаг на пути к статусу монаха, поэтому послушничество следует рассматривать как этап на пути к принятию монашества;

- Послушником может стать любой совершеннолетний мужчина со стабильным психологическим состоянием, не имеющий долгов перед государством или своей семьей;

- Если вы ощущаете, что нуждаетесь в Боге, но боитесь брать на себя серьезные обязанности послушника, попробуйте стать трудником при монастыре;

- Послушник может вернуться к мирской жизни, это не запрещается монастырскими законами, но и не одобряется со стороны церкви;

- Прежде чем становиться послушником при мужском монастыре, надо полностью удостовериться в своей готовности служить Богу, то есть регулярно молиться, посещать церковь, вести праведную жизнь и исповедоваться.

При использовании материалов thebestvideo.ru необходима ссылка на источник.

Молитва святому Спиридону Тримифунтскому

Спиридон Тримифунтский в земные годы прославился добротой и милосердием, он помогал бедным и нуждающимся людям.

После вступления в Царствие Небесное Святой не покинул народ своим попечением: с молитвами и сегодня к нему обращаются безработные, бизнесмены получают ценное напутствие. Слова, обращенные к Святому Спиридону Тримифунтскому, являются сильной молитвой, чтобы устроиться на работу.

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Если молитва, чтобы взяли на работу, сразу не поможет, нужно снова обратиться к небесному заступнику, покаяться в своих грехах и снова просить помощи и поддержки. Искреннее раскаяние в своих ошибках и повторная молитва обязательно будут услышаны.

Стажировки

— Но молодых специалистов или студентов действительно так явно не берут на работу?

— Нет, достаточно охотно берут. Особенно крупные работодатели, как зарубежные, так и российские. Еще появилась такая новая история, как стажировки. Буквально 15 лет тому назад стажировок фактически не было. Были какие-то отчетные бумажки в институте, что ты после такого-то курса прошел какую-то практику. Практика — это отчет в институте, а есть еще стажировки. Это когда компании сами ищут молодых людей. Иногда таким образом осуществляется подбор специалистов, когда набирается, например, 100 стажеров, в течение 3-2 месяцев они работают, их отсматривают, и потом остаются работать пять.

Но стажировки не всегда оплачиваемы, оплачиваемые стажировки редко встречаются. Но бывают такие стажировки, которые по заработной плате выше, чем средняя заработная плата в Москве опытных специалистов. Очень сложно на эту стажировку попасть, очень большой отбор. Отбирают действительно звезд.

— А как понимают, что это звезда?

— Проходит огромное количество тестирований, несколько этапов отбора, иногда это 7-8-10 этапов. На каждом из этих 10 этапов отсеивается огромное количество людей. Естественно, на самых высоких этапах остается буквально 10 человек, которые стажируются и получают вот такие зарплаты.

— Бывает, что такие компании обращаются напрямую в профильные вузы?

— Сейчас иногда и в профильные школы обращаются, до этого доходит. Раньше искали работу после пятого курса, после окончания вуза. Сейчас так уже делать не рекомендуется. Талантливых молодых людей начинают отбирать уже после третьего курса, они уже все работают. А присматриваться к таким молодым людям начинают с первого курса. Компании ходят и в школы. Это делается, в том числе, для профориентации.

ico

Профессия Православный священник

03.01.2023

Читать: 3 мин.

Как стать священником, где на него учиться, обязанности священнослужителя

В преддверии православного Рождества расскажем о такой необычной профессии, а вернее сказать, призвании, как священник. Священником (иереем, пресвитером) называют священнослужителя второй степени священства (выше дьякона и ниже епископа), который рукоположен епископом на совершение таинств и проведение богослужения. Священник работает в храме – служит общие и частные богослужения (требы), помогает людям вести праведный образ жизни, приобщает к вере в Бога, а также заботится о вверенном ему храме. Прихожане обращаются к священнику «батюшка» или «отец».

Говорить о священнике как о профессии не принято, ее не встретишь на сайте вакансий, тем не менее отнести ее к профессиям терминологически верно. Трудовая деятельность священника оплачивается, как и другие специальности, и для того, чтобы стать священником, необходимо духовное образование. Поэтому сегодня мы разберемся, как в России можно стать священником, какие качества нужны ему для служения людям и Богу и как устроены его профессиональные будни.

Обязанности священника

Работа священника заключается в проведении церковных обрядов, к ним относятся:

✔ Общие богослужения. Суточный круг богослужений может состоять из 9 служб, хотя в современном ритме жизни обычно служат только 2-3 в течение дня — литургия, вечерня, утреня. В отдельные дни батюшка служит панихиды и молебны.

✔ Частные богослужения — «требы», так как они совершаются по требованию, по заказу прихожан. Если человек хочет крестить ребенка, освятить квартиру или машину, причаститься на дому, то он обращается к батюшке. К требам относятся обряды венчания, погребения, молитвы, которые священник совершает по просьбе частных лиц.

Кроме богослужений, у батюшки могут быть следующие обязанности в храме или монастыре:

✔ Исповедь прихожан

✔ Причащение

✔ Проведение огласительных бесед — разъяснения учения церкви для желающих креститься

✔ Ведение просветительской деятельности и, в том числе, организация работы воскресной школы и церковного хора

✔ Организация и поддержка крестных ходов и паломничеств

✔ Организация помощи нуждающимся

✔ Организация выставок, походов на природу, спортивных состязаний для молодежи

✔ Публикация газет и ведение сайтов в интернете для распространения христианского вероучения

Жизнь священника не назовешь спокойной, он выполняет множество задач, свойственных другим специальностям, и рабочий график у него не нормирован. Сегодня, кроме забот о пастве, батюшки часто занимаются строительством приходского храма, церкви, ремонтом в монастыре. То есть, выполняют роль прораба. Поэтому, если у него есть своя семья (то есть, он относится к белому духовенству), то уделить ей внимание получается не всегда.

Какие качества нужны священнику?

В первую очередь для священника важна вера в Бога и желание помочь людям. И чтобы успешно служить людям и быть представителем Бога на земле, ему необходимы:

✎ Доброжелательность

✎ Терпимость

✎ Эмоциональный интеллект

✎ Умение слушать

✎ Владение вербальной и невербальной коммуникацией (жесты, мимика)

✎ Умение выступать на публике

✎ Наставничество

Батюшка должен быть и педагогом, и психологом, и просто мудрым человеком. Ему приходится общаться с разными людьми: ведь в церковь приходят, в том числе, люди с ограниченными возможностями и пережившие физические или психологические травмы. К каждому необходимо найти свой подход, уделить время и подобрать успокаивающие слова.

Средняя заработная плата

Зарплата священника зависит от доходов храма, в котором он служит. Средняя зарплата батюшки:

✔ от 30 до 80 тысяч рублей в месяц.

Существенным подспорьем к окладу в храме оказываются требы, которые оплачиваются частными заказчиками.

Как стать священником

В профессии священника есть важные ограничения для принятия сана. Обучаться на священника может:

✎ Мужчина

✎ В возрасте от 18 до 35 лет

✎ Холостой или состоящий в первом браке

✎ С наличием законченного среднего образования

✎ Имеющего рекомендации от служителя церкви

✎ Не имеющий умственных или физических отклонений (считается недопустимым, чтобы батюшка уронил икону во время богослужения)

Где учиться

Получить специальное образование будущий священник может в семинарии, духовной академии или университете. Обучение в этих заведениях, в отличие от светских вузов, требует полной самоотдачи, веры и желания служить Богу. Однако диплома для того, чтобы стать священником, недостаточно. Им становятся только после совершения особого обряда – таинства рукоположения в священный сан, которое осуществляет епископ.

Случаи получения сана без обучения в семинарии редки. Получить сан можно человеку, если глава его прихода произведет рукоположение.

Высшее духовное образование в Москве и Московской области можно получить в духовных вузах и богословских факультетах светских вузов:

1. Московская духовная академия (МДА)

2. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ)

3. Православный Свято-Тихоновский Богословский институт (ПСТБИ)

4. Российский православный университет святого Иоанна Богослова

5. Московская духовная семинария (выпускает бакалавров)

Чтобы стать священником, необходимо выбирать специальность «Теология». Однако православные вузы готовят самых

разных специалистов

: богословов, религиоведов, преподавателей, экономистов, системных администраторов и специалистов PR-служб.

Где работать

✔ В храмах

✔ В церквях

✔ В монастырях

✔ В семинариях

✔ В духовных университетах и академиях

✔ В больницах, тюрьмах, домах престарелых

Востребованность и преимущества

Профессию священника не отнесешь к востребованной. Человек, который выбирает путь служения Богу, должен быть готов к лишениям и самоограничениям. Священнику не положены отгулы, соцпакет, а по праздникам и выходным он обычно работает. Священник не принадлежит себе и не оставляет работу, уходя домой. Построение карьеры доступно только монашествующему (черному) духовенству. К тому же моральные требования к священнику со стороны паствы выше, чем к другим людям.

Чтобы выбрать этот профессиональный путь, желание стать священнослужителем должно преобладать над всеми внешними обстоятельствами. Тем не менее, если вера велика, то профессия сама выберет человека.

С Рождеством Христовым! Желаем найти свое призвание.

Автор: Ольга Биккулова, специалист ЦТР «Гуманитарные технологии»

Если вы хотите получать свежие статьи о профессиях, подпишитесь на нашу рассылку.

Вернуться к списку статей

ico

Подписка на дайджест новостей

Чтобы иметь возможность бывать в церкви не раз в неделю, а каждый день, постно питаться, беседовать с единоверцами «о духовном», некоторые новообращенные православные готовы даже оставить высокооплачиваемую работу и стать церковным певчим, чтецом, сторожем, уборщицей… Но принесет ли работа при храме пользу душе? Ведь в церкви — свои «искушения».

Митрополит Антоний Сурожский в одной из своих книг рассказывал о крестьянине, который любил приходить в храм и проводить в нем долгие часы. На расспросы, чем же он занимается все это время, крестьянин отвечал: я смотрю на Бога, Бог смотрит на меня, и нам обоим хорошо. Для людей, с детства воспитанных в вере, пребывание в храме — на церковной службе или просто для молитвы — органичная часть жизни, но, пожалуй, только новоначальные испытывают от этого восторг, граничащий с евангельским «хорошо нам зде быти». С момента моего воцерковления прошло больше десяти лет, но я до сих пор помню, как не хотелось уходить из храма после службы, как тянуло зайти туда всякий раз, когда оказывалась рядом. Помню зависть — в хорошем смысле, если, конечно, зависть может быть в хорошем смысле, — ко всем «труждающимся»: певчим, свечницам, просфорницам, даже к церковному сторожу. Им-то уходить не надо, они «свои» в этом дивном мире, пахнущем воском и ладаном, в самой его сердцевине.

Наверняка у каждого неофита, пусть даже только в теории, возникала эта мысль: и я тоже хочу. Хочу работать для Бога — и для вот этого конкретного храма в том числе. Кстати, служащие в церкви стараются не называть свою работу работой. «Мы трудимся для Господа» — словно подчеркивая, что светская работа — это исключительно на благо своего кармана. Понятное дело, церковная зарплата (если она, конечно, есть) — это всего лишь скромное материальное приложение к духовной радости, но подход все равно странный. Практически любая работа делается для других людей, а все, что мы делаем для других добросовестно и с любовью, мы делаем для Господа. Так что я все-таки рискну назвать церковный труд работой. «Работайте Господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом» — эти слова псалма не только о духовном труде, но и о самом простом физическом. Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях — они могут исполниться. Два года я преподавала в воскресной школе и семь лет пою на клиросе, так что приходскую жизнь знаю изнутри. И смело могу сказать: труд в храме, за исключением некоторых нюансов, практически ничем не отличается от любой другой работы. Более того, если брать в расчет духовную специфику этого труда, есть в нем нечто такое, что делает его не слишком полезным для незрелых и слабых душ.

И это не только мое мнение. Хорошо известен тот факт, что архимандрит Иоанн (Крестьянкин) не слишком охотно благословлял своих мирских духовных чад на приходское служение. Как представляет себе «внутренность» церковного мира человек, который только-только к нему прикоснулся? Примерно как некий филиал Царства Божия на земле. И это не совсем иллюзия, скорее, дело в так называемой призывающей благодати, знакомой каждому новоначальному. В это удивительное время мы без какого-либо усилия замечаем все хорошее и в упор не видим негатива — душа просто отталкивает его от себя. И нет бы продлить этот период — но так хочется углубиться в церковную среду, и мы даже не даем себе труда задуматься, что ближе к храму не обязательно означает быть ближе к Богу. Когда действительность не соответствует ожидаемому, это всегда неприятно и обидно. От обычной мирской работы никто не ждет неземных радостей. Она дает средства к существованию, позволяет общаться с людьми, а если к тому же доставляет удовольствие — чего еще желать. И даже если с работой что-то не так, ее всегда можно сменить, мир от этого не рухнет. Иное дело — церковь. Используя известное в православном рунете анонимное высказывание, «главная задача человека, увидевшего церковную жизнь изнутри, — сделать так, чтобы о ее содержании не узнали люди с деликатной душевной организацией». Неужели все так ужасно? Разумеется, нет.

Просто каждый желающий трудиться в храме должен отдавать себе отчет, насколько он способен бороться с тем, что церковные тетеньки, поджав губы, называют «искушением». Как это ни грустно, та часть Тела Христова, которую представляют собой живые люди, больна — потому что больны все мы, физически, душевно и духовно. Даже прославленные в лике святых при жизни были обычными людьми со своими недостатками, грехами, пороками, с которыми ониболее или менее успешно боролись. Вот и в церковь мы приносим свои мирские нестроения. Сможет ли новичок, окунувшийся в приходскую глубину, понять это, отбросить наносное, несвойственное настоящей духовной жизни — как мы принимаем любимого человека со всеми его недостатками? Или скажет, став в позу: «Нет, такая церковь мне не нужна, лучше уж «Бог-в-душе»? Первое, с чем сталкиваешься, придя трудиться в храм, — это то, что приход напоминает гигантскую коммунальную квартиру (особенно если это небольшой приход). В нем все обо всех всё знают. А что не знают — домыслят. Поначалу это даже радует, поскольку процесс превращения в «своего» невозможен без накопления внутренней информации. Знакомства, установление отношений, разговоры, все более откровенные… И в какой-то момент понимаешь, что лучше бы тебе всего этого не знать.

В моем случае дружба с дочкой настоятеля привела к первому и очень серьезному кризису, резко оборвавшему мое церковное «детство». Не вдаваясь в подробности, скажу, что я узнала от нее о таких моментах из жизни моего духовника, что долгое время не могла заставить себя просто подойти к нему под благословение. Впрочем, тут было и нечто положительное — случай этот раз и навсегда излечил меня от «рясофилии» и научил различать: вот сан священника, а вот самый обыкновенный человек в рясе, вовсе не святой, а такой же грешник, как и я, может, даже и похуже — потому что ему больше дано, больше и спросится. Второй щекотливый момент — то, что один мой знакомый, регент, назвал «трапезным богословием». Казалось бы, трапеза, за которой собираются все труженики храма, — самое удобное время обменяться новостями, поделиться опытом, задать вопросы и получить на них ответы. Но по количеству высказанных благоглупостей любая церковная трапеза может сравниться ну разве что с православным интернет-форумом. Сначала я думала, что только мне так не повезло, хотя петь, а следовательно, трапезничать и общаться довелось во многих храмах. Но, судя по рассказам, это общая тенденция. Здесь и суеверия, и жизненные установки, отдающие фанатическим изуверством, и дичайшие трактовки Священного Писания.

Даже если трапезной в храме нет, от разговоров этих все равно никуда не денешься — догонят и в притворе, и на лавочке. Многие верующие, часто посещающие храм, со временем замечают, что благоговение куда-то потихоньку уходит. Не то чтобы совсем равнодушие или какие-то кощунственно-циничные мысли (хотя бывает и такое), но нет уже того душевного жара и трепета, которые когда-то охватывали при первом же возгласе: «Благословенно Царство…». Рутинная молитвенная работа, которую лишь изредка взрывают настоящие живые чувства. А что тогда говорить о тех, кто в храме каждый или почти каждый день и во время службы действительно работает — чтобы служба могла совершаться? Ну, священника не будем трогать, а остальные? Певчие поют, чтецы читают, свечницы за подсвечниками следят, работницы свечной лавки записки принимают. Когда им молиться? Особенно певчие часто жалуются: какая молитва, попасть бы в ноты, вот пойду в другой храм, там и помолюсь. Хорошо, если батюшка объяснит, что молитва бывает не только словесная, но и делом. Помогаешь другим молиться, — значит, и сам молишься. А бывает и обратный вариант. Я тут пою (читаю, подсвечник чищу), мне законы не писаны. И уже можно во время службы посидеть, поболтать, журнальчик полистать, выйти покурить на Шестопсалмии. В певческих группах и сообществах очень популярен список из множества пунктов «Как развлечь себя во время службы» — эдакие вредные советы в духе Остера. Это, говорят, наш здоровый профессиональный цинизм, забывая, что профессиональный цинизм в принципе не бывает здоровым — это просто психологическая защита от перегрузок.

Интересно, от чего надо защищаться на клиросе? Из «мне законы не писаны» логично вытекает пренебрежительное отношение храмовых служащих к «простым» прихожанам. Или, как их зачастую называют, к «народу». На вас никогда не орали церковные уборщицы за плохо вытертые ноги? Вас не выгоняли из храма за нарушенный дресс-код? Это еще что, вы бы послушали, как отзываются о вашем пении «мимо кассы» на клиросе, когда вы старательно выводите: «…И жизни будущаго века, аминь». А еще — хихикают над вашими вербочками и березками, над обмотанными поверх брюк платками, над любым вашим промахом. «Ох, тут одна меня сегодня спросила… просто умора!» И когда певчие цепочкой выбегают на помазание, далеко не все из них сознают, что без очереди их пропускают вовсе не потому, что они высшая каста, а лишь потому, что им сейчас надо петь следующий ирмос. Нельзя не сказать и о еще одном моменте, мистическом. Особенно это касается все того же клироса, который не зря называют церковным передним краем борьбы. Случается такое, что умный, милый, спокойный человек вдруг ни с того ни с сего ведет себя так, словно его муха укусила, а потом и сам не может понять, что на него нашло, почему сорвался, нагрубил, обиделся на невинное замечание. Да-да, именно оно — то самое пресловутое «искушение», с которым зачастую не удается справиться. И сам грешишь, и других вводишь в соблазн осуждения: так вот ты какой, цветочек аленький! Рано или поздно проблемы отношений возникают на любом, даже очень дружном клиросе, да и не только на клиросе.

Ну и под конец на «неприличную» тему — денежную. В плане разрушения иллюзий она, пожалуй, самая действенная. Воистину, блажен тот, кто не получает в храме зарплату и вообще никак не сталкивается с этой стороной церковного бытия. Но это практически невозможно. Даже в самом бедном или, напротив, благополучном с точки зрения перераспределения денежных потоков храме всегда найдутся недовольные и завистливые, да еще и с длинными языками. «То ли он украл, то ли у него украли…» Одни жалуются, что зарплата маленькая, другие с подозрением смотрят на батюшкину новую машину или матушкино новое пальто. «Я на ремонт жертвовал, ремонта как не было, так и нет, а обновки — вот они». Ну, а где же плюсы работы в храме, почему о них ни слова? Да потому что это очевидно и можно описать кратко. Еще раз вернусь к истории, рассказанной владыкой Антонием. Храм — дом Божий. Я смотрю на Бога, Бог смотрит на меня, и нам обоим хорошо. А решать, трудиться в храме или нет, — вам и вашему духовнику. Бог в помощь. Комментирует протоиерей Максим Козлов, настоятель храма Святой мученицы Татианы при Московском университете: — Сразу по двум соображениям я не рекомендовал бы этого делать новообращенному христианину (устраиваться на работу в храм — прим. ред.) Во-первых, потому что немногие из нас приходят в Церковь с такой мерой покаяния, изменения своей личной жизни, какая, например, была у преподобной Марии Египетской и других великих святых. Мы от каких-то грубых грехов пытаемся отстать, но еще почти ничего в Церкви не умеем.

А главное в Церкви — это молитва и Богообщение. Человеку же, в этом пока не укорененному, опыта молитвы и Богообщения не имеющему, очень легко подменить главное чем-то земным, что у него неплохо может получаться. Он может быть неплохим профессионалом по компьютерам, это пригодится в храме. Он может быть хорошим организатором по характеру и стать помощником при походах и паломнических поездках. Он может быть хорошим хозяйственником, его привлекут в помощники старосты. И это второстепенное человек может начать воспринимать свою деятельность как церковную жизнь, как-то, чем прежде всего нужно заниматься. И произойдет такая абберация, искажение духовного зрения. Это первая причина, по которой нужно посоветовать полгода, год, полтора года просто ходить в храм, молиться, привыкать к ритму богослужения, поста, личного молитвенного правила. Покаянию учиться.

А потом уже потихонечку, шаг за шагом, начинать прилепляться к каким-то внешним видам церковной активности. Второе. Церковь в некотором смысле сообщество святых, но в некотором, как говорил преподобный Ефрем Сирин, толпа кающихся грешников. И если новоначальный церковный человек слишком рано, не будучи в главном в церковной жизни укоренен, увидит немощи воцерковленных людей, о которых он часто со стороны думает как о том самом сообществе святых, включая и священнослужителей, которые могут оказаться вовсе не идеальными, то для него это может оказаться непросто переносимым соблазном. Когда-то, несколько лет спустя, когда все по-другому уже будет восприниматься, это и проблемой-то может не стать. А тут чуть ли не до ухода из Церкви можно дойти. Поэтому я бы не советовал слишком рано включаться в церковную работу и внешнюю церковную активность. Пусть человек сначала почувствует себя в Церкви дома, а потом уже займется внешними трудами. Источник: «Правда.Ру»

Просфорник в Православном храме

от

65 000 руб.

до

80 000 руб.

-

Пушкинская -

Чеховская

Обязанности: Работа по тех. картам, замес, раскатка, разделка, выпечка. Выпечка просфор в православном храме Требования: Возможно без опыта Нужно благословение священника на выпечку просфор Условия: обучение на производстве работа в чисто мужском …

день назад с

hh.ru (ООО «Хэдхантер»)

ещё

от

65 000 руб.

до

80 000 руб.

- Все вакансии в компании Святой хлеб

Продавец в трапезную при Храме

от

50 000 руб.

до

55 000 руб.

-

Преображенская Площадь

… работодателя: В трапезную при Храме (кафе с летней верандой … поскольку это работа при Храме — знание основ православной веры и традиций. … возможна на 2 точках. Храм у метро Преображенская площадь. График … :45 до 19:00. Храм у метро Шоссе Энтузиастов. …

7 дней назад с

avito.ru (авито)

ещё

от

50 000 руб.

до

55 000 руб.

- Все вакансии в компании Частное лицо

Уборщик в храм

от

50 000 руб.

-

Крымская

Храму Живоначальной Троицы в Старых Черемушках … на постоянную работу уборщица по храму. График работы: 5-6 дней … нагрузки, около 50000 рублей. Адрес храма: г. Москва, ул. Шверника, д …

24 дня назад с

avito.ru (авито)

ещё

- Все вакансии в компании Частное лицо

Пекарь, кондитер

от

50 000 руб.

до

70 000 руб.

Вакансия компании: Местная религиозная организация храм преп.Сергия Радонежского в Солнцево В пекарню при православном храме требуется пекарь-кондитер на постоянную работу. Требования: Опыт работы не менее 2-х лет. Обязаности: Приготовление изделий из …

10 дней назад с

rabota.ru

ещё

от

50 000 руб.

до

70 000 руб.

- Все вакансии в компании Jobers

Работа уборка в выходные дни

от

2 200 руб.

-

Новые Черемушки

Описание работодателя: Православный храм Требования: желание и умение качественно … , скромность, желательно опыт работы в православном храме. Обязанности: содержание в порядке храмового …

месяц назад с

avito.ru (авито)

ещё

- Все вакансии в компании Частное лицо

Требуется разнорабочий

от

45 000 руб.

до

50 000 руб.

-

Коньково

… сантехники и электрики, умение работать в режиме многозадачности. Порядочность, дисциплинированность, ответственность. Описание работодателя: Православный храм блаженной Матроны Московской в Коньково. Обязанности: На постоянную работу требуется рабочий по …

месяц назад с

avito.ru (авито)

ещё

от

45 000 руб.

до

50 000 руб.

- Все вакансии в компании Частное лицо

Менеджер по работе с клиентами и контентом

от

55 000 руб.

до

60 000 руб.

-

Щукинская

… : Обработка оптовых заказов: счета-накладные, полное сопровождение отгрузки, контроль оплат, отправка. Особый вид опта — работа с православными храмами под реализацию. Объем работы небольшой, до 5 клиентов в месяц в сезон (май-октябрь, в остальное время …

месяц назад с

avito.ru (авито)

ещё

от

55 000 руб.

до

60 000 руб.

- Все вакансии в компании Частное лицо

Столяр плотник

от

80 000 руб.

… окна, мебель, малые архитектурные формы, садовая мебель, беседки, детские площадки. Работа в мастерской и технической территории православного Храма в г. Москва. Требования: — умение работать на станках: фуганок, циркулярная пила, рейсмус, фрезерный станок …

13 дней назад с

avito.ru (авито)

ещё

- Все вакансии в компании Частное лицо

Пекарь, Кондитер-пекарь

от

50 000 руб.

до

65 000 руб.

-

Солнцево

Описание работодателя: Работа в православном Храме Требования: Опыт работы пекарем; пекарем-кондитером не менее трёх лет, работа с дрожжевым, заварным, песочным тестом. Изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий, Обязанности: Выпечка хлеба, …

15 дней назад с

avito.ru (авито)

ещё

от

50 000 руб.

до

65 000 руб.

- Все вакансии в компании Частное лицо