Механические колебания.

-

Гармонические колебания.

-

Уравнение гармонических колебаний.

-

Пружинный маятник.

-

Математический маятник.

-

Свободные и вынужденные колебания.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ : гармонические колебания; амплитуда, период, частота, фаза колебаний; свободные колебания, вынужденные колебания, резонанс.

Колебания — это повторяющиеся во времени изменения состояния системы. Понятие колебаний охватывает очень широкий круг явлений.

Колебания механических систем, или механические колебания — это механическое движение тела или системы тел, которое обладает повторяемостью во времени и происходит в окрестности положения равновесия. Положением равновесия называется такое состояние системы, в котором она может оставаться сколь угодно долго, не испытывая внешних воздействий.

Например, если маятник отклонить и отпустить, то начнутся колебания. Положение равновесия — это положение маятника при отсутствии отклонения. В этом положении маятник, если его не трогать, может пребывать сколь угодно долго. При колебаниях маятник много раз проходит положение равновесия.

Сразу после того, как отклонённый маятник отпустили, он начал двигаться, прошёл положение равновесия, достиг противоположного крайнего положения, на мгновение остановился в нём, двинулся в обратном направлении, снова прошёл положение равновесия и вернулся назад. Совершилось одно полное колебание. Дальше этот процесс будет периодически повторяться.

Амплитуда колебаний тела — это величина его наибольшего отклонения от положения равновесия.

Период колебаний — это время одного полного колебания. Можно сказать, что за период тело проходит путь в четыре амплитуды.

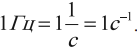

Частота колебаний — это величина, обратная периоду:

. Частота измеряется в герцах (Гц) и показывает, сколько полных колебаний совершается за одну секунду.

к оглавлению ▴

Гармонические колебания.

Будем считать, что положение колеблющегося тела определяется одной-единственной координатой . Положению равновесия отвечает значение

. Основная задача механики в данном случае состоит в нахождении функции

, дающей координату тела в любой момент времени.

Для математического описания колебаний естественно использовать периодические функции. Таких функций много, но две из них — синус и косинус — являются самыми важными. У них много хороших свойств, и они тесно связаны с широким кругом физических явлений.

Поскольку функции синус и косинус получаются друг из друга сдвигом аргумента на , можно ограничиться только одной из них. Мы для определённости будем использовать косинус.

Гармонические колебания — это колебания, при которых координата зависит от времени по гармоническому закону:

(1)

Выясним смысл входящих в эту формулу величин.

Положительная величина является наибольшим по модулю значением координаты (так как максимальное значение модуля косинуса равно единице), т. е. наибольшим отклонением от положения равновесия. Поэтому

— амплитуда колебаний.

Аргумент косинуса называется фазой колебаний. Величина

, равная значению фазы при

, называется начальной фазой. Начальная фаза отвечает начальной координате тела:

.

Величина называется циклической частотой. Найдём её связь с периодом колебаний

и частотой

. Одному полному колебанию отвечает приращение фазы, равное

радиан:

, откуда

(2)

(3)

Измеряется циклическая частота в рад/с (радиан в секунду).

В соответствии с выражениями (2) и (3) получаем ещё две формы записи гармонического закона (1):

.

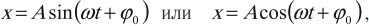

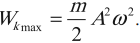

График функции (1), выражающей зависимость координаты от времени при гармонических колебаниях, приведён на рис. 1.

|

| Рис. 1. График гармонических колебаний |

Гармонический закон вида (1) носит самый общий характер. Он отвечает, например, ситуации, когда с маятником совершили одновременно два начальных действия: отклонили на величину и придали ему некоторую начальную скорость. Имеются два важных частных случая, когда одно из этих действий не совершалось.

Пусть маятник отклонили, но начальной скорости не сообщали (отпустили без начальной скорости). Ясно, что в этом случае , поэтому можно положить

. Мы получаем закон косинуса:

.

График гармонических колебаний в этом случае представлен на рис. 2.

|

| Рис. 2. Закон косинуса |

Допустим теперь, что маятник не отклоняли, но ударом сообщили ему начальную скорость из положения равновесия. В этом случае , так что можно положить

. Получаем закон синуса:

.

График колебаний представлен на рис. 3.

|

| Рис. 3. Закон синуса |

к оглавлению ▴

Уравнение гармонических колебаний.

Вернёмся к общему гармоническому закону (1). Дифференцируем это равенство:

. (4)

Теперь дифференцируем полученное равенство (4):

. (5)

Давайте сопоставим выражение (1) для координаты и выражение (5) для проекции ускорения. Мы видим, что проекция ускорения отличается от координаты лишь множителем :

. (6)

Это соотношение называется уравнением гармонических колебаний. Его можно переписать и в таком виде:

. (7)

C математической точки зрения уравнение (7) является дифференциальным уравнением. Решениями дифференциальных уравнений служат функции (а не числа, как в обычной алгебре).

Так вот, можно доказать, что:

-решением уравнения (7) является всякая функция вида (1) с произвольными ;

-никакая другая функция решением данного уравнения не является.

Иными словами, соотношения (6), (7) описывают гармонические колебания с циклической частотой и только их. Две константы

определяются из начальных условий — по начальным значениям координаты и скорости.

к оглавлению ▴

Пружинный маятник.

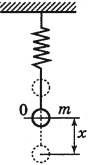

Пружинный маятник — это закреплённый на пружине груз, способный совершать колебания в горизонтальном или вертикальном направлении.

Найдём период малых горизонтальных колебаний пружинного маятника (рис. 4). Колебания будут малыми, если величина деформации пружины много меньше её размеров. При малых деформациях мы можем пользоваться законом Гука. Это приведёт к тому, что колебания окажутся гармоническими.

Трением пренебрегаем. Груз имеет массу , жёсткость пружины равна

.

Координате отвечает положение равновесия, в котором пружина не деформирована. Следовательно, величина деформации пружины равна модулю координаты груза.

|

| Рис. 4. Пружинный маятник |

В горизонтальном направлении на груз действует только сила упругости со стороны пружины. Второй закон Ньютона для груза в проекции на ось

имеет вид:

. (8)

Если (груз смещён вправо, как на рисунке), то сила упругости направлена в противоположную сторону, и

. Наоборот, если

, то

. Знаки

и

всё время противоположны, поэтому закон Гука можно записать так:

Тогда соотношение (8) принимает вид:

или

.

Мы получили уравнение гармонических колебаний вида (6), в котором

.

Циклическая частота колебаний пружинного маятника, таким образом, равна:

. (9)

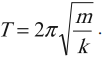

Отсюда и из соотношения находим период горизонтальных колебаний пружинного маятника:

. (10)

Если подвесить груз на пружине, то получится пружинный маятник, совершающий колебания в вертикальном направлении. Можно показать, что и в этом случае для периода колебаний справедлива формула (10).

к оглавлению ▴

Математический маятник.

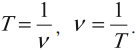

Математический маятник — это небольшое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити (рис. 5). Математический маятник может совершать колебания в вертикальной плоскости в поле силы тяжести.

|

| Рис. 5. Математический маятник |

Найдём период малых колебаний математического маятника. Длина нити равна . Сопротивлением воздуха пренебрегаем.

Запишем для маятника второй закон Ньютона:

,

и спроектируем его на ось :

.

Если маятник занимает положение как на рисунке (т. е. ), то:

.

Если же маятник находится по другую сторону от положения равновесия (т. е. ), то:

.

Итак, при любом положении маятника имеем:

. (11)

Когда маятник покоится в положении равновесия, выполнено равенство . При малых колебаниях, когда отклонения маятника от положения равновесия малы (по сравнению с длиной нити), выполнено приближённое равенство

. Воспользуемся им в формуле (11):

,

или

.

Это — уравнение гармонических колебаний вида (6), в котором

.

Следовательно, циклическая частота колебаний математического маятника равна:

. (12)

Отсюда период колебаний математического маятника:

. (13)

Обратите внимание, что в формулу (13) не входит масса груза. В отличие от пружинного маятника, период колебаний математического маятника не зависит от его массы.

к оглавлению ▴

Свободные и вынужденные колебания.

Говорят, что система совершает свободные колебания, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе. Никаких периодических внешних

воздействий система при этом не испытывает, и никаких внутренних источников энергии, поддерживающих колебания, в системе нет.

Рассмотренные выше колебания пружинного и математического маятников являются примерами свободных колебаний.

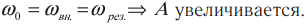

Частота, с которой совершаются свободные колебания, называется собственной частотой колебательной системы. Так, формулы (9) и (12) дают собственные (циклические) частоты колебаний пружинного и математического маятников.

В идеализированной ситуации при отсутствии трения свободные колебания являются незатухающими, т. е. имеют постоянную амплитуду и длятся неограниченно долго. В реальных колебательных системах всегда присутствует трение, поэтому свободные колебания постепенно затухают (рис. 6).

|

| Рис. 6. Затухающие колебания |

Вынужденные колебания — это колебания, совершаемые системой под воздействием внешней силы , периодически изменяющейся во времени (так называемой вынуждающей силы).

Предположим, что собственная частота колебаний системы равна , а вынуждающая сила зависит от времени по гармоническому закону:

.

В течение некоторого времени происходит установление вынужденных колебаний: система совершает сложное движение, которое является наложением выужденных и свободных колебаний. Свободные колебания постепенно затухают, и в установившемся режиме система совершает вынужденные колебания, которые также оказываются гармоническими. Частота установившихся вынужденных колебаний совпадает с частотой

вынуждающей силы (внешняя сила как бы навязывает системе свою частоту).

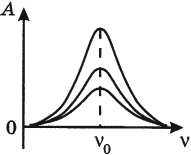

Амплитуда установившихся вынужденных колебаний зависит от частоты вынуждающей силы. График этой зависимости показан на рис. 7.

|

| Рис. 7. Резонанс |

Мы видим, что вблизи частоты наступает резонанс — явление возрастания амплитуды вынужденных колебаний. Резонансная частота приближённо равна собственной частоте колебаний системы:

, и это равенство выполняется тем точнее, чем меньше трение в системе. При отсутствии трения резонансная частота совпадает с собственной частотой колебаний,

, а амплитуда колебаний возрастает до бесконечности при

.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Механические колебания.» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

08.05.2023

Механические колебания и волны

Механические колебания – периодически повторяющееся перемещение материальной точки, при котором она движется по какой-либо траектории поочередно в двух противоположных направлениях относительно положения устойчивого равновесия.

Отличительными признаками колебательного движения являются:

- повторяемость движения;

- возвратность движения.

Для существования механических колебаний необходимо:

- наличие возвращающей силы – силы, стремящейся вернуть тело в положение равновесия (при малых смещениях от положения равновесия);

- наличие малого трения в системе.

Механические волны – это процесс распространения колебаний в упругой среде.

Содержание

- Виды волн

- Гармонические колебания

- Амплитуда и фаза колебаний

- Период колебаний

- Частота колебаний

- Свободные колебания (математический и пружинный маятники)

- Вынужденные колебания

- Резонанс

- Длина волны

- Звук

- Основные формулы по теме «Механические колебания и волны»

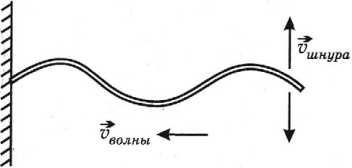

Виды волн

- Поперечная – это волна, в которой колебание частиц среды происходит перпендикулярно направлению распространения волны.

Поперечная волна представляет собой чередование горбов и впадин.

Поперечные волны возникают вследствие сдвига слоев среды относительно друг друга, поэтому они распространяются в твердых телах.

- Продольная – это волна, в которой колебание частиц среды происходит в направлении распространения волны.

Продольная волна представляет собой чередование областей уплотнения и разряжения.

Продольные волны возникают из-за сжатия и разряжения среды, поэтому они могут возникать в жидких, твердых и газообразных средах.

Важно!

Механические волны не переносят вещество среды. Они переносят энергию, которая складывается из кинетической энергии движения частиц среды и потенциальной энергии ее упругой деформации.

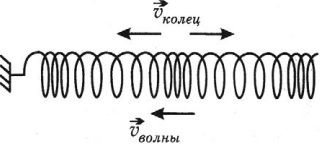

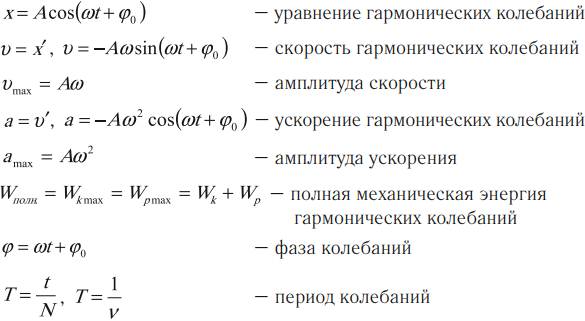

Гармонические колебания

Гармонические колебания – простейшие периодические колебания, при которых координата тела меняется по закону синуса или косинуса:

где ( x ) – координата тела – смещение тела от положения равновесия в данный момент времени; ( A ) – амплитуда колебаний; ( omega t+varphi_0 ) – фаза колебаний; ( omega ) – циклическая частота; ( varphi_0 ) – начальная фаза.

Если в начальный момент времени тело проходит положение равновесия, то колебания являются синусоидальными.

Если в начальный момент времени смещение тела совпадает с максимальным отклонением от положения равновесия, то колебания являются косинусоидальными.

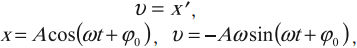

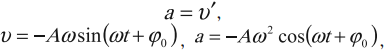

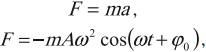

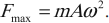

Скорость гармонических колебаний

Скорость гармонических колебаний есть первая производная координаты по времени:

где ( v ) – мгновенное значение скорости, т. е. скорость в данный момент времени.

Амплитуда скорости – максимальное значение скорости колебаний, это величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:

Ускорение гармонических колебаний

Ускорение гармонических колебаний есть первая производная скорости по времени:

где ( a ) – мгновенное значение ускорения, т. е. ускорение в данный момент времени.

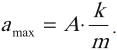

Амплитуда ускорения – максимальное значение ускорения, это величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:

Если тело совершает гармонические колебания, то сила, действующая на тело, тоже изменяется по гармоническому закону:

где ( F ) – мгновенное значение силы, действующей на тело, т. е. сила в данный момент времени.

Амплитуда силы – максимальное значение силы, величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:

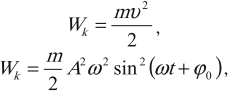

Тело, совершающее гармонические колебания, обладает кинетической или потенциальной энергией:

где ( W_k ) – мгновенное значение кинетической энергии, т. е. кинетическая энергия в данный момент времени.

Амплитуда кинетической энергии – максимальное значение кинетической энергии, величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:

При гармонических колебаниях каждую четверть периода происходит переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

В положении равновесия:

- потенциальная энергия равна нулю;

- кинетическая энергия максимальна.

При максимальном отклонении от положения равновесия:

- кинетическая энергия равна нулю;

- потенциальная энергия максимальна.

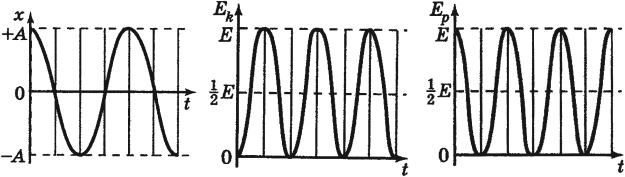

Полная механическая энергия гармонических колебаний

При гармонических колебаниях полная механическая энергия равна сумме кинетической и потенциальной энергий в данный момент времени:

Важно!

Следует помнить, что период колебаний кинетической и потенциальной энергий в 2 раза меньше, чем период колебаний координаты, скорости, ускорения и силы. А частота колебаний кинетической и потенциальной энергий в 2 раза больше, чем частота колебаний координаты, скорости, ускорения и силы.

Графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергий всегда лежат выше оси времени.

Если сила сопротивления отсутствует, то полная энергия сохраняется. График зависимости полной энергии от времени есть прямая, параллельная оси времени (в отсутствие сил трения).

Амплитуда и фаза колебаний

Амплитуда колебаний – модуль наибольшего смещения тела от положения равновесия.

Обозначение – ( A, (X_{max}) ), единицы измерения – м.

Фаза колебаний – это величина, которая определяет состояние колебательной системы в любой момент времени.

Обозначение – ( varphi ), единицы измерения – рад (радиан).

Фаза колебаний – это величина, стоящая под знаком синуса или косинуса. Она показывает, какая часть периода прошла от начала колебаний.

Фаза гармонических колебаний в процессе колебаний изменяется.

( varphi_0 ) – начальная фаза колебаний.

Начальная фаза колебаний – величина, которая определяет положение тела в начальный момент времени.

Важно!

Путь, пройденный телом за одно полное колебание, равен четырем амплитудам.

Период колебаний

Период колебаний – это время одного полного колебания.

Обозначение – ( T ), единицы измерения – с.

Период гармонических колебаний – постоянная величина.

Частота колебаний

Частота колебаний – это число полных колебаний в единицу времени.

Обозначение – ( nu ), единицы времени – с-1 или Гц (Герц).

1 Гц – это частота такого колебательного движения, при котором за каждую секунду совершается одно полное колебание:

Период и частота колебаний – взаимно обратные величины:

Циклическая частота – это число колебаний за 2π секунд.

Обозначение – ( omega ), единицы измерения – рад/с.

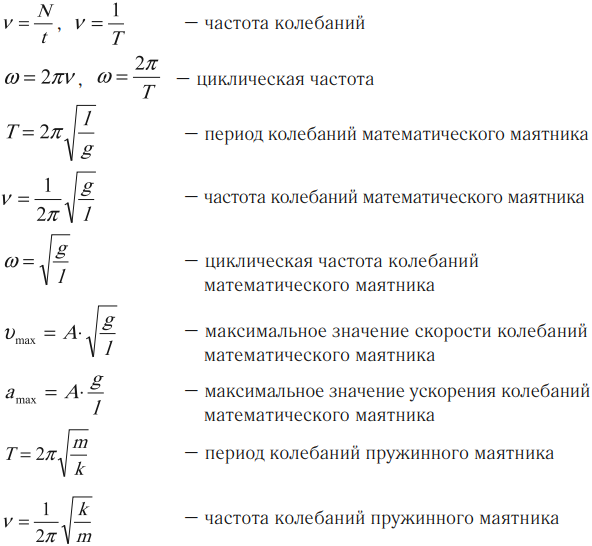

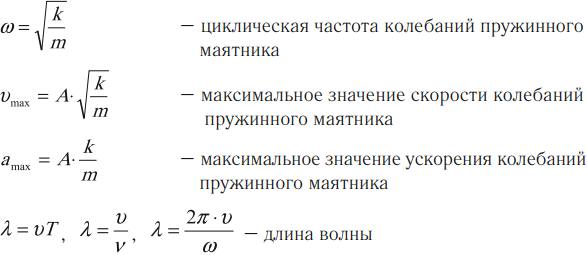

Свободные колебания (математический и пружинный маятники)

Свободные колебания – колебания, которые совершает тело под действием внутренних сил системы за счет начального запаса энергии после того как его вывели из положения устойчивого равновесия.

Условия возникновения свободных колебаний:

- при выведении тела из положения равновесия должна возникнуть сила, стремящаяся вернуть его в положение равновесия;

- силы трения в системе должны быть достаточно малы. При наличии сил трения свободные колебания будут затухающими.

При наличии сил трения свободные колебания будут затухающими.

Затухающие колебания – это колебания, амплитуда которых с течением времени уменьшается.

Математический маятник – это материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити.

Период колебаний математического маятника:

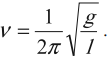

Частота колебаний математического маятника:

Циклическая частота колебаний математического маятника:

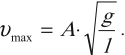

Максимальное значение скорости колебаний математического маятника:

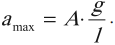

Максимальное значение ускорения колебаний математического маятника:

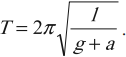

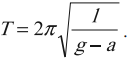

Период свободных колебаний математического маятника, движущегося вверх с ускорением или вниз с замедлением:

Период свободных колебаний математического маятника, движущегося вниз с ускорением или вверх с замедлением:

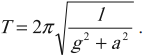

Период свободных колебаний математического маятника, горизонтально с ускорением или замедлением:

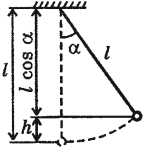

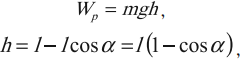

Мгновенное значение потенциальной энергии математического маятника, поднявшегося в процессе колебаний на высоту ( h ), определяется по формуле:

где ( l ) – длина нити, ( alpha ) – угол отклонения от вертикали.

Пружинный маятник – это тело, подвешенное на пружине и совершающее колебания вдоль вертикальной или горизонтальной оси под действием силы упругости пружины.

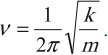

Период колебаний пружинного маятника:

Частота колебаний пружинного маятника:

Циклическая частота колебаний пружинного маятника:

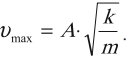

Максимальное значение скорости колебаний пружинного маятника:

Максимальное значение ускорения колебаний пружинного маятника:

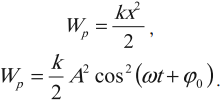

Мгновенную потенциальную энергию пружинного маятника можно найти по формуле:

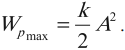

Амплитуда потенциальной энергии – максимальное значение потенциальной энергии, величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:

Важно!

Если маятник не является ни пружинным, ни математическим (физический маятник), то его циклическую частоту, период и частоту колебаний по формулам, применимым к математическому и пружинному маятнику, рассчитать нельзя. В данном случае эти величины рассчитываются из формулы силы, действующей на маятник, или из формул энергий.

Вынужденные колебания

Вынужденные колебания – это колебания, происходящие под действием внешней периодически изменяющейся силы.

Вынужденные колебания, происходящие под действием гармонически изменяющейся внешней силы, тоже являются гармоническими и незатухающими. Их частота равна частоте внешней силы и называется частотой вынужденных колебаний.

Резонанс

Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды колебаний, которое происходит при совпадении частоты вынуждающей силы и собственной частоты колебаний тела.

Условие резонанса:

( v_0 ) – собственная частота колебаний маятника.

На рисунке изображены резонансные кривые для сред с разным трением. Чем меньше трение, тем выше и острее резонансная кривая.

Явление резонанса учитывается при периодически изменяющихся нагрузках в машинах и различных сооружениях.

Также резонанс используется в акустике, радиотехнике и т. д.

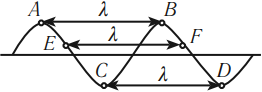

Длина волны

Длина волны – это расстояние, на которое волна распространяется за один период, т. е. это кратчайшее расстояние между двумя точками среды, колеблющимися в одинаковых фазах.

Обозначение – ( lambda ), единицы измерения – м.

Расстояние между соседними гребнями или впадинами в поперечной волне и между соседними сгущениями или разряжениями в продольной волне равно длине волны.

Скорость распространения волны – это скорость перемещения горбов и впадин в поперечной волне и сгущений или разряжений в продольной волне.

Звук

Звук – это колебания упругой среды, воспринимаемые органом слуха.

Условия, необходимые для возникновения и ощущения звука:

- наличие источника звука;

- наличие упругой среды между источником и приемником звука;

- наличие приемника звука; • частота колебаний должна лежать в звуковом диапазоне;

- мощность звука должна быть достаточной для восприятия.

Звуковые волны – это упругие волны, вызывающие у человека ощущение звука, представляющие собой зоны сжатия и разряжения, передающиеся на расстояние с течением времени.

Классификация звуковых волн:

- инфразвук (( nu ) < 16 Гц);

- звуковой диапазон (16 Гц < ( nu ) < 20 000 Гц);

- ультразвук (( nu ) > 20 000 Гц).

Скорость звука – это скорость распространения фазы колебания, т. е. области сжатия и разряжения среды.

Скорость звука зависит

- от упругих свойств среды:

в воздухе – 331 м/с, в воде – 1400 м/с, в металле – 5000 м/с;

- от температуры среды:

в воздухе при температуре 0°С – 331 м/с,

в воздухе при температуре +15°С – 340 м/с.

Характеристики звуковой волны

- Громкость – это величина, характеризующая слуховые ощущения человека, зависящая от амплитуды колебаний в звуковой волне. Единицы измерения – дБ (децибел).

- Высота тона – это величина, характеризующая слуховые ощущения человека, зависящая от частоты колебаний в звуковой волне. Чем больше частота, тем выше звук. Чем меньше частота, тем ниже звук.

- Тембр – это окраска звука.

Музыкальный звук – это звук, издаваемый гармонически колеблющимся телом. Каждому музыкальному тону соответствует определенная длина и частота звуковой волны.

Шум – хаотическая смесь тонов.

Основные формулы по теме «Механические колебания и волны»

Механические колебания и волны

2.9 (58.68%) 152 votes

Оглавление:

- Основные теоретические сведения

- Гармонические колебания

- Математический маятник

- Пружинный маятник

- Механические волны

- Электрический контур

- Переменный ток. Трансформатор

- Электромагнитные волны

Основные теоретические сведения

Гармонические колебания

К оглавлению…

В технике и окружающем нас мире часто приходится сталкиваться с периодическими процессами, которые повторяются через одинаковые промежутки времени. Такие процессы называют колебательными. Колебаниями называют изменения физической величины, происходящие по определенному закону во времени. Колебательные явления различной физической природы подчиняются общим закономерностям. Например, колебания тока в электрической цепи и колебания математического маятника могут описываться одинаковыми уравнениями. Общность колебательных закономерностей позволяет рассматривать колебательные процессы различной природы с единой точки зрения.

Механическими колебаниями называют движения тел, повторяющиеся точно через одинаковые промежутки времени. Примерами простых колебательных систем могут служить груз на пружине или математический маятник. Для существования в системе гармонических колебаний необходимо, чтобы у нее было положение устойчивого равновесия, то есть такое положение, при выведении из которого на систему начала бы действовать возвращающая сила.

Механические колебания, как и колебательные процессы любой другой физической природы, могут быть свободными и вынужденными. Свободные колебания совершаются под действием внутренних сил системы, после того, как система была выведена из состояния равновесия. Колебания груза на пружине или колебания маятника являются свободными колебаниями. Колебания, происходящие под действием внешних периодически изменяющихся сил, называются вынужденными.

Простейшим видом колебательного процесса являются колебания, происходящие по закону синуса или косинуса, называемые гармоническими колебаниями. Уравнение описывающее физические системы способные совершать гармонические колебания с циклической частотой ω0 задаётся следующим образом:

Решение предыдущего уравнения является уравнением движения для гармонических колебаний, которое имеет вид:

где: x – смещение тела от положение равновесия, A – амплитуда колебаний, то есть максимальное смещение от положения равновесия, ω – циклическая или круговая частота колебаний (ω = 2Π/T), t – время. Величина, стоящая под знаком косинуса: φ = ωt + φ0, называется фазой гармонического процесса. Смысл фазы колебаний: стадия, в которой колебание находится в данный момент времени. При t = 0 получаем, что φ = φ0, поэтому φ0 называют начальной фазой (то есть той стадией, из которой начиналось колебание).

Минимальный интервал времени, через который происходит повторение движения тела, называется периодом колебаний T. Если же количество колебаний N, а их время t, то период находится как:

Физическая величина, обратная периоду колебаний, называется частотой колебаний:

Частота колебаний ν показывает, сколько колебаний совершается за 1 с. Единица частоты – Герц (Гц). Частота колебаний связана с циклической частотой ω и периодом колебаний T соотношениями:

Зависимость скорости от времени при гармонических механических колебаниях выражается следующей формулой:

Максимальное значение скорости при гармонических механических колебаниях:

Максимальные по модулю значения скорости υm = ωA достигаются в те моменты времени, когда тело проходит через положения равновесия (x = 0). Аналогичным образом определяется ускорение a = ax тела при гармонических колебаниях. Зависимость ускорения от времени при гармонических механических колебаниях:

Максимальное значение ускорения при механических гармонических колебаниях:

Знак минус в предыдущем выражении означает, что ускорение a(t) всегда имеет знак, противоположный знаку смещения x(t), и, следовательно, возвращает тело в начальное положение (x = 0), т.е. заставляет тело совершать гармонические колебания.

Следует обратить внимание на то, что:

- физические свойства колебательной системы определяют только собственную частоту колебаний ω0 или период T.

- Такие параметры процесса колебаний, как амплитуда A = xm и начальная фаза φ0, определяются способом, с помощью которого система была выведена из состояния равновесия в начальный момент времени, т.е. начальными условиями.

- При колебательном движении тело за время, равное периоду, проходит путь, равный 4 амплитудам. При этом тело возвращается в исходную точку, то есть перемещение тела будет равно нулю. Следовательно, путь равный амплитуде тело пройдет за время равное четверти периода.

Чтобы определить, когда в уравнение колебаний подставлять синус, а когда косинус, нужно обратить внимание на следующие факторы:

- Проще всего, если в условии задачи колебания названы синусоидальными или косинусоидальными.

- Если сказано, что тело толкнули из положения равновесия – берем синус с начальной фазой, равной нулю.

- Если сказано, что тело отклонили и отпустили – косинус с начальной фазой, равной нулю.

- Если тело толкнули из отклоненного от положения равновесия состояния, то начальная фаза не равна нолю, а брать можно и синус и косинус.

Математический маятник

К оглавлению…

Математическим маятником называют тело небольших размеров, подвешенное на тонкой, длинной и нерастяжимой нити, масса которой пренебрежимо мала по сравнению с массой тела. Только в случае малых колебаний математический маятник является гармоническим осциллятором, то есть системой, способной совершать гармонические (по закону sin или cos) колебания. Практически такое приближение справедливо для углов порядка 5–10°. Колебания маятника при больших амплитудах не являются гармоническими.

Циклическая частота колебаний математического маятника рассчитывается по формуле:

Период колебаний математического маятника:

Полученная формула называется формулой Гюйгенса и выполняется, когда точка подвеса маятника неподвижна. Важно запомнить, что период малых колебаний математического маятника не зависит от амплитуды колебаний. Такое свойство маятника называется изохронностью. Как и для любой другой системы, совершающей механические гармонические колебания, для математического маятника выполняются следующие соотношения:

- Путь от положения равновесия до крайней точки (или обратно) проходится за четверть периода.

- Путь от крайней точки до половины амплитуды (или обратно) проходится за одну шестую периода.

- Путь от положения равновесия до половины амплитуды (или обратно) проходится за одну двенадцатую долю периода.

Пружинный маятник

К оглавлению…

Свободные колебания совершаются под действием внутренних сил системы после того, как система была выведена из положения равновесия. Для того, чтобы свободные колебания совершались по гармоническому закону, необходимо, чтобы сила, стремящаяся возвратить тело в положение равновесия, была пропорциональна смещению тела из положения равновесия и направлена в сторону, противоположную смещению. Таким свойством обладает сила упругости.

Таким образом, груз некоторой массы m, прикрепленный к пружине жесткости k, второй конец которой закреплен неподвижно, составляют систему, способную совершать в отсутствие трения свободные гармонические колебания. Груз на пружине называют пружинным маятником.

Циклическая частота колебаний пружинного маятника рассчитывается по формуле:

Период колебаний пружинного маятника:

При малых амплитудах период колебаний пружинного маятника не зависит от амплитуды (как и у математического маятника). При горизонтальном расположении системы пружина–груз сила тяжести, приложенная к грузу, компенсируется силой реакции опоры. Если же груз подвешен на пружине, то сила тяжести направлена по линии движения груза. В положении равновесия пружина растянута на величину x0, равную:

А колебания совершаются около этого нового положения равновесия. Приведенные выше выражения для собственной частоты ω0 и периода колебаний T справедливы и в этом случае. Таким образом, полученная формула для периода колебаний груза на пружине остается справедливой во всех случаях, независимо от направления колебаний, движения опоры, действия внешних постоянных сил.

При свободных механических колебаниях кинетическая и потенциальная энергии периодически изменяются. При максимальном отклонении тела от положения равновесия его скорость, а, следовательно, и кинетическая энергия обращаются в нуль. В этом положении потенциальная энергия колеблющегося тела достигает максимального значения. Для груза на пружине потенциальная энергия – это энергия упругой деформации пружины. Для математического маятника – это энергия в поле тяготения Земли.

Когда тело при своем движении проходит через положение равновесия, его скорость максимальна. Тело проскакивает положение равновесия по инерции. В этот момент оно обладает максимальной кинетической и минимальной потенциальной энергией (как правило, потенциальную энергию в положении равновесия полагают равной нулю). Увеличение кинетической энергии происходит за счет уменьшения потенциальной энергии. При дальнейшем движении начинает увеличиваться потенциальная энергия за счет убыли кинетической энергии и так далее.

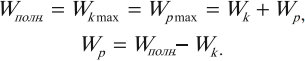

Таким образом, при гармонических колебаниях происходит периодическое превращение кинетической энергии в потенциальную и наоборот. Если в колебательной системе отсутствует трение, то полная механическая энергия при свободных колебаниях остается неизменной. При этом, максимальное значение кинетической энергии при механических гармонических колебаниях задаётся формулой:

Максимальное значение потенциальной энергии при механических гармонических колебаниях пружинного маятника:

Взаимосвязь энергетических характеристик механического колебательного процесса (полная механическая энергия равна максимальным значениям кинетической и потенциальной энергий, а также сумме кинетической и потенциальной энергий в произвольный момент времени):

Механические волны

К оглавлению…

Если в каком-нибудь месте твердой, жидкой или газообразной среды возбуждены колебания частиц, то вследствие взаимодействия атомов и молекул среды колебания начинают передаваться от одной точки к другой с конечной скоростью. Процесс распространения колебаний в среде называется волной.

Механические волны бывают разных видов. Если при распространении волны частицы среды испытывают смещение в направлении, перпендикулярном направлению распространения, такая волна называется поперечной. Если смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны, такая волна называется продольной.

Как в поперечных, так и в продольных волнах не происходит переноса вещества в направлении распространения волны. В процессе распространения частицы среды лишь совершают колебания около положений равновесия. Однако волны переносят энергию колебаний от одной точки среды к другой.

Характерной особенностью механических волн является то, что они распространяются в материальных средах (твердых, жидких или газообразных). Существуют немеханические волны, которые способны распространяться и в пустоте (например, световые, т.е. электромагнитные волны могут распространяться в вакууме).

- Продольные механические волны могут распространяться в любых средах – твердых, жидких и газообразных.

- Поперечные волны не могут существовать в жидкой или газообразной средах.

Значительный интерес для практики представляют простые гармонические или синусоидальные волны. Они характеризуются амплитудой A колебания частиц, частотой ν и длиной волны λ. Синусоидальные волны распространяются в однородных средах с некоторой постоянной скоростью υ.

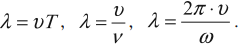

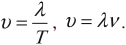

Длиной волны λ называют расстояние между двумя соседними точками, колеблющимися в одинаковых фазах. Расстояние, равное длине волны λ, волна пробегает за время равное периоду T, следовательно, длина волны может быть рассчитана по формуле:

где: υ – скорость распространения волны. При переходе волны из одной среды в другую длина волны и скорость ее распространения меняются. Неизменными остаются только частота и период волны.

Разность фаз колебаний двух точек волны, расстояние между которыми l рассчитывается по формуле:

Электрический контур

К оглавлению…

В электрических цепях, так же, как и в механических системах, таких как груз на пружине или маятник, могут возникать свободные колебания. Простейшей электрической системой, способной совершать свободные колебания, является последовательный LC-контур. В отсутствие затухания свободные колебания в электрическом контуре являются гармоническими. Энергетические характеристики и их взаимосвязь при колебаниях в электрическом контуре:

Период гармонических колебаний в электрическом колебательном контуре определяется по формуле:

Циклическая частота колебаний в электрическом колебательном контуре:

Зависимость заряда на конденсаторе от времени при колебаниях в электрическом контуре описывается законом:

Зависимость электрического тока протекающего через катушку индуктивности от времени при колебаниях в электрическом контуре:

Зависимость напряжения на конденсаторе от времени при колебаниях в электрическом контуре:

Максимальное значение силы тока при гармонических колебаниях в электрическом контуре может быть рассчитано по формуле:

Максимальное значение напряжения на конденсаторе при гармонических колебаниях в электрическом контуре:

Все реальные контура содержат электрическое сопротивление R. Процесс свободных колебаний в таком контуре уже не подчиняется гармоническому закону. За каждый период колебаний часть электромагнитной энергии, запасенной в контуре, превращается в теплоту, выделяющуюся на резисторе, и колебания становятся затухающими.

Переменный ток. Трансформатор

К оглавлению…

Основная часть электроэнергии в мире в настоящее время вырабатывается генераторами переменного тока, создающими синусоидальное напряжение. Они позволяют наиболее просто и экономно осуществлять передачу, распределение и использование электрической энергии.

Устройство, предназначенное для превращения механической энергии в энергию переменного тока, называется генератором переменного тока. Он характеризуется переменным напряжением U(t) (индуцированной ЭДС) на его клеммах. В основу работы генератора переменного тока положено явление электромагнитной индукции.

Переменным током называется электрический ток, который изменяется с течением времени по гармоническому закону. Величины U0, I0 = U0/R называются амплитудными значениями напряжения и силы тока. Значения напряжения U(t) и силы тока I(t), зависящие от времени, называют мгновенными.

Переменный ток характеризуется действующими значениями силы тока и напряжения. Действующим (эффективным) значением переменного тока называется сила такого постоянного тока, который, проходя по цепи, выделил бы в единицу времени такое же количество теплоты, что и данный переменный ток. Для переменного тока действующее значение силы тока может быть рассчитано по формуле:

Аналогично можно ввести действующее (эффективное) значение и для напряжения, рассчитываемое по формуле:

Таким образом, выражения для мощности постоянного тока остаются справедливыми и для переменного тока, если использовать в них действующие значения силы тока и напряжения:

Обратите внимание, что если идет речь о напряжении или силе переменного тока, то (если не сказано иного) имеется в виду именно действующее значение. Так, 220В – это действующее напряжение в домашней электросети.

Конденсатор в цепи переменного тока

Строго говоря, конденсатор ток не проводит (в том смысле, что носители заряда через него не протекают). Поэтому, если конденсатор подключен в цепь постоянного тока, то сила тока в любой момент времени в любой точке цепи равна нулю. При подключении в цепь переменного тока из-за постоянного изменения ЭДС конденсатор перезаряжается. Ток через него по-прежнему не течет, но ток в цепи существует. Поэтому условно говорят, что конденсатор проводит переменный ток. В этом случае вводится понятие сопротивления конденсатора в цепи переменного тока (или емкостного сопротивления). Это сопротивление определяется выражением:

Обратите внимание, что емкостное сопротивление зависит от частоты переменного тока. Оно в корне отличается от привычного нам сопротивления R. Так, на сопротивлении R выделяется теплота (поэтому его часто называют активным), а на емкостном сопротивлении теплота не выделяется. Активное сопротивление связано со взаимодействием носителей заряда при протекании тока, а емкостное – с процессами перезарядки конденсатора.

Катушка индуктивности в цепи переменного тока

При протекании переменного тока в катушке возникает явление самоиндукции, и, следовательно, ЭДС. Из-за этого напряжение и сила тока в катушке не совпадают по фазе (когда сила тока равна нулю, напряжение имеет максимальное значение и наоборот). Из-за такого несовпадения средняя тепловая мощность, выделяющаяся в катушке, равна нулю. В этом случае вводится понятие сопротивления катушки в цепи переменного тока (или индуктивного сопротивления). Это сопротивление определяется выражением:

Обратите внимание, что индуктивное сопротивление зависит от частоты переменного тока. Как и емкостное сопротивление, оно отличается от сопротивления R. Как и на емкостном сопротивлении, на индуктивном сопротивлении теплота не выделяется. Индуктивное сопротивление связано с явлением самоиндукции в катушке.

Трансформаторы

Среди приборов переменного тока, нашедших широкое применение в технике, значительное место занимают трансформаторы. Принцип действия трансформаторов, применяемых для повышения или понижения напряжения переменного тока, основан на явлении электромагнитной индукции. Простейший трансформатор состоит из сердечника замкнутой формы, на который намотаны две обмотки: первичная и вторичная. Первичная обмотка подсоединяется к источнику переменного тока с некоторым напряжением U1, а вторичная обмотка подключается к нагрузке, на которой появляется напряжение U2. При этом, если число витков в первичной обмотке равно n1, а во вторичной n2, то выполняется следующее соотношение:

Коэффициент трансформации вычисляется по формуле:

Если трансформатор идеальный, то выполняется следующее соотношение (мощности на входе и выходе равны):

В неидеальном трансформаторе вводится понятие КПД:

Электромагнитные волны

К оглавлению…

Электромагнитные волны – это распространяющееся в пространстве и во времени электромагнитное поле. Электромагнитные волны поперечны – векторы электрической напряженности и магнитной индукции перпендикулярны друг другу и лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Электромагнитные волны распространяются в веществе с конечной скоростью, которая может быть рассчитана по формуле:

где: ε и μ – диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества, ε0 и μ0 – электрическая и магнитная постоянные: ε0 = 8,85419·10–12 Ф/м, μ0 = 1,25664·10–6 Гн/м. Скорость электромагнитных волн в вакууме (где ε = μ = 1) постоянна и равна с = 3∙108 м/с, она также может быть вычислена по формуле:

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме является одной из фундаментальных физических постоянных. Если электромагнитная волна распространяется в какой-либо среде, то скорость ее распространения также выражается следующим соотношением:

где: n – показатель преломления вещества – физическая величина, показывающая во сколько раз скорость света в среде меньше чем в вакууме. Показатель преломления, как видно из предыдущих формул, может быть рассчитан следующим образом:

- Электромагнитные волны переносят энергию. При распространении волн возникает поток электромагнитной энергии.

- Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно движущимися зарядами. Цепи постоянного тока, в которых носители заряда движутся с неизменной скоростью, не являются источником электромагнитных волн. А вот цепи, в которых протекает переменный ток, т.е. такие цепи в которых носители заряда постоянно меняют направление своего движения, т.е. двигаются с ускорением – являются источником электромагнитных волн. В современной радиотехнике излучение электромагнитных волн производится с помощью антенн различных конструкций, в которых возбуждаются быстропеременные токи.

Как найти путь, пройденный маятником?

Амплитуда

колебаний материальной точки составляет 30 мм, а частота 100 Гц. Определите

путь, пройденный этой точкой за 1,5 с.

Решение.

Одно

полное колебание материальная точка совершает за время, равное периоду

колебаний T = u-1 , следовательно, за

время t она совершает N = t/T = tu колебаний.

При этом за одно колебание точка проходит путь l1 = 4A. Значит, за время t, т.е. за N колебаний, она пройдет путь L

= 4Atu = 4•30•10-3•1,5•100 м = 18 м.

Ответ:

L

= 18 м.

Источник: Подготовка к тестированию по физике. Шепелевич. В. Г.

Введение

Сегодня мы потренируемся в решении задач по теме «Механические колебания и волны». Мы решим несколько задач, в которых описаны колебания, сохранение энергии при колебаниях, распространение волн в разных средах и применение их в эхолокации. При решении задач мы будем придерживаться нашей стандартной схемы решения, которую мы применяем к задачам курса физики:

- Проанализировать условие. Определить, какие процессы происходят.

- Определить закономерности, которым подчиняются происходящие процессы, записать эти закономерности в виде уравнений. Посмотреть на величины, входящие в эти формулы: определить, какие из них даны в условии, а какие нужно дополнительно выразить. При необходимости перевести величины в СИ.

- Математическая часть: решаем полученную систему уравнений. Получаем ответ, подставив численные значения переменных.

Задача 1.

Точка совершает колебания (см. рис. 1).

Рис. 1. График x(t)

Найти период, амплитуду, частоту колебаний, а также путь, который пройдет точка за 3/4 периода.

Анализ условия

В условии прямо сказано, какой процесс описан, есть график. График показывает, где в какой момент времени находится колеблющаяся точка, то есть по графику можно проследить, как она двигалась.

Физическая часть решения

Период колебаний – это, по определению, время, за которое точка совершает одно полное колебание. Смотрим: точка в начальный момент времени была в координате 0, затем двигалась вдоль оси х, пока не остановилась и не начала двигаться в обратном направлении, мимо положения равновесия и дальше, пока снова не остановилась (см. рис. 2).

Рис. 2. Движение точки

Затем она вернулась в точку , и дальше движение повторяется. Период по графику равен

.

Частота связана с периодом простым соотношением:

Получим:

Вычисления простые, поэтому опустим математическую часть решения.

Амплитуда – это, по определению, максимальное расстояние, на которое точка отклоняется от положения равновесия. По рисунку 1 и 2 видно, что точки, наиболее отдаленные от , – это

и

. Обе они находятся на расстоянии 0,03 м (или 3 см) от положения равновесия, это и есть амплитуда.

Определим путь, пройденный точкой за 3/4 периода. Период мы определили, 3/4 – это 6 секунд. За это время точка прошла из положения равновесия до крайнего положения и обратно (это дважды по 3 см) и до второго крайнего положения (это еще 3 см). Всего 9 см.

Задача 2

Гитарная струна колеблется с частотой 261,6 Гц (нота «до» первой октавы). Колебания на протяжении 2 с считайте незатухающими. За это время одна из точек струны прошла путь 75 см. Определите амплитуду колебаний.

Анализ условия

К описанному в задаче движению точки будем применять модель незатухающих колебаний. Сказано о пути, который прошла точка за некоторое время. Найдем путь за одно полное колебание (см. рис. 3).

Рис. 3. Пройденный путь за одно колебание

Путь за один период, пусть это будет , равен четырем амплитудам:

Физическая часть решения

По определению частота – это количество полных колебаний за единицу времени. Запишем:

Точка за совершила

колебаний. Если за одно колебание она проходит путь

, его мы записали, то за 2 с путь равен:

Математическая часть решения

Подставим из первого уравнения в третье:

Выразим из второго уравнения и подставим сюда же:

Все члены уравнения известны, можем найти амплитуду:

Вычислим, переведя заданные значения в СИ:

или 0,36 мм

Амплитуда колебаний чуть больше трети миллиметра – вполне правдоподобно для гитарной струны.

Задача 3

Пружинный маятник вывели из состояния равновесия на 5 см и отпустили (см. рис. 4).

Рис. 4. Пружинный маятник

Он совершает свободные колебания, 5 колебаний за 10 секунд. Найдите потенциальную энергию пружины через 0,7 секунд после начала движения. Жесткость пружины равна 3 Н/м.

Проанализируем условие

В задаче описаны колебания пружинного маятника. Ничего не сказано о затухании на протяжении 10 секунд, за 0,7 секунд их тем более можно считать незатухающими.

Речь идет о потенциальной энергии сжатой пружины, она равна:

то есть определяется положением маятника.

Переходим к физической части решения.

Свободные гармонические колебания описываются уравнением:

Или

В нашем случае удобно описать движение функцией косинус. У нас отсчет времени ведется с того момента, как маятник отпустили из положения максимального отклонения, и график косинуса начинается в точке, соответствующей крайнему положению, так что начальная фаза равна нулю (см. рис. 5).

Рис. 5. График движения точки

Амплитуда задана в условии, 5 см, а циклическая частота равна:

Период, по определению, время одного полного колебания. Если за совершается

колебаний, то время одного колебания равно:

обозначили так, потому что

– это какой угодно момент времени, в который мы находим координату

, а

– конкретные 10 секунд, на протяжении которых мы наблюдаем за маятником.

Получили уравнения движения маятника, по которому можно найти его положение в интересующий нас момент времени . А по положению можно определить потенциальную энергию.

Проделаем всё это в математической части решения.

Подставим всё, что нам было неизвестно, в уравнение :

Подставив вместо интересующий нас момент времени

, найдем координату в этот момент

. В СИ:

Обратите внимание: значение фазы 2,198 получилось в радианах – мы подставляли один полный цикл в радианах. Обратите внимание, если считаете косинус на калькуляторе. Получается:

Знак минус означает, что отклонение составляет 3 см в направлении, противоположном начальному отклонению (рисунок): для расчета энергии это не важно, тем более там возводится в квадрат.

Задача решена.

Задача 4

Нитяной маятник с длиной нити 0,75 м совершает колебания. Найдите амплитуду угла отклонения, если максимальная скорость груза 1 м/с (см. рис. 6).

Рис. 6. Задача 4

Проанализируем условие

Описаны колебания маятника, вероятнее всего, подразумеваются свободные колебания, другого не сказано. Какими закономерностями и уравнениями удобнее описать этот процесс? Мы мало можем сказать именно о протекании колебаний со временем, ничего не сказано о временных характеристиках. Зато четко видно два состояния маятника: когда его скорость максимальна – положение в центре и когда отклонение максимально. Переход из одного состояния в другое, когда нам не интересен сам процесс, удобно описать с помощью закона сохранения энергии – будем его применять.

Физическая часть решения

У нас свободные колебания, потерь энергии не подразумевается, поэтому применим закон сохранения полной механической энергии.

В первом положении кинетическая энергия грузика равна . Потенциальную энергию будем отсчитывать относительно нулевого уровня (см. рис. 7).

Рис. 7. Положения, в которых рассматривается энергия

Тогда

Во втором положении кинетическая энергия равна нулю, потому что в точке максимального отклонения груз останавливается. Потенциальная энергия груза на высоте над нулевым уровнем равна:

.

Запишем:

Мы связали максимальную скорость груза с его максимальной высотой, но нас интересует максимальный угол отклонения. Придется вспомнить геометрию, физика на этом закончилась.

Обратите внимание на прямоугольный треугольник (см. рис. 8).

Рис. 8. Математическая часть решения

В нем гипотенуза – это длина нити , а катет – длина нити минус высота

. Свяжем их с углом через выражение для его косинуса – прилежащий катет, деленный на гипотенузу:

Математическая часть решения задачи 4

Выразим из первого уравнения высоту :

(масса груза

у нас сократилась)

Подставим ее во второе уравнение:

Можем избавиться от двухэтажной дроби, выполнив деление всего числителя на

А зная косинус, можно найти и сам угол:

Подставим значения в СИ и вычислим:

Получили ответ 21 градус, задача решена.

Задача 5

Поплавок колеблется на волнах по закону . На рисунке изображена фотография волны. Найдите скорость волны (см. рис. 9).

Рис. 9. Задача 5

Анализ условия

Выражение для скорости волны можно получить, проследив, что за время , равное периоду колебаний, волна проходит расстояние, равное длине волны:

Можно пользоваться этой формулой в готовом виде.Уравнение описывает колебания, в нем нет информации именно о распространении волны, но можно извлечь информацию о частоте.

То есть коэффициент при , для нашего поплавка это

– это циклическая частота

, которая равна

:

По фотографии можно определить длину волны – это расстояние между соседними точками, которые колеблются в одинаковых фазах. Фазу точки, в которой находится поплавок, на глаз определить сложно, удобнее взять гребни волны, или точки, отмеченные красным (см. рис. 10).

Рис. 10. Фаза точки

Отсюда: 0,1 м и 1,3 м. Расстояние между ними 1,2 м, это и есть .

Пока мы анализировали условие, заодно нашли всё, что нам нужно, – проделали физическую часть решения задачи. Остались вычисления. Выразим частоту:

Вычислим скорость волны:

Задача решена.

Задача 6

Два человека стоят возле стальных рельсов на некотором расстоянии . Один человек ударил молотком по рельсу, второй услышал звук удара два раза с интервалом 1 с. Найдите расстояние

. Скорость звука в стали считайте равной 5100 м/с (см. рис. 11).

Рис. 11. Задача 6

У нас звук распространяется по воздуху, что естественно, и по рельсу – дана скорость звука в стали. Скорость звука в воздухе можем принять равной 340 м/с. Скорость звука в стали больше, чем в воздухе, поэтому по рельсу звук достигнет слушателя раньше – отсюда два удара. Считаем, что звук распространяется с постоянной скоростью, поэтому можно применять уравнения кинематики для равномерного прямолинейного движения.

Физическая часть решения

Скорость при равномерном прямолинейном движении, по определению, равна:

Звук в рельсе проходит путь между людьми за время

со скоростью звука в стали

, запишем:

Звук по воздуху со скоростью проходит этот же путь

за время

.

По рельсу звук достигает слушателя раньше, то есть на

меньше, запишем это:

Решим полученную систему уравнений в ответвлении.

Математическая часть решения задачи 6

Выразим из первого и второго уравнений и

:

Подставим их в третье уравнение:

Выразим отсюда .

Вычислим:

Задача решена.

Задача 7

Летучая мышь ориентируется в пространстве с помощью эхолокации – она испускает короткие ультразвуковые импульсы и обнаруживает препятствия по отраженной волне. Какой минимальный интервал должен быть между испусканием импульсов, чтобы максимальная дальность обнаружения была равна 20 м? Оцените минимальный размер препятствия, который может быть различим, если частота ультразвукового импульса равна 70 кГц? Предел разрешения считайте сопоставимым длиной волны.

Анализ условия

Принцип эхолокации состоит в том, что от мыши звуковая волна распространяется с известной скоростью (ультразвук распространяется со скоростью звука), отражается от препятствия и с той же скоростью снова проходит расстояние между стеной и мышью, только в обратном направлении (см. рис. 12).

Рис. 12. Эхолокация

Это занимает время между испусканием импульса и приемом отклика. За это время звук проходит путь

. Запишем:

Это мы уже попутно занялись физической частью решения.

Следующий импульс нельзя посылать, не дождавшись отклика от самого дальнего препятствия. Поэтому вычислим, через какое время придет отклик от препятствия на расстоянии 20 м – это и будет минимально допустимым интервалом между импульсами.

Выразим :

Ответим на второй вопрос задачи, нам, по сути, нужно найти длину данной волны. Длина волны связана с частотой через скорость распространения волны (скорость звука), у нас есть для этого готовая формула:

Частота задана, найдем длину волны:

Минимальный различимый размер препятствия оказался равным нескольким миллиметрам. Это грубое приближение, но примерно понятно, что точность ультразвуковой эхолокации достаточно высока.

Список литературы

- Соколович Ю.А., Богданова Г.С. Физика: Справочник с примерами решения задач. – 2-е изд., передел. – X.: Веста: Издательство «Ранок», 2005. – 464 с.

- Перышкин А.В., Гутник Е.М., Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 300 с.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- Интернет-портал «class-fizika.ru» (Источник)

- Интернет-портал «class-fizika.ru» (Источник)

- Интернет-портал «class-fizika.ru» (Источник)

Домашнее задание

- Пружинный маятник совершил за 4 секунды 16 полных колебаний. Определите период и частоту колебаний этого маятника.

- Длина океанической волны составляет 270 метров, период составляет 13,5 секунды. Определите скорость распространения волн.