-

-

September 22 2011, 21:41

- Общество

- Cancel

Как найти противоречие

Ищите противоречия. В тексте, в речи, в мыслях. Они — возможность для развития.

Простой способ найти противоречие — подумать, есть ли в тексте (или речи или мыслях) утверждения, с которыми кто-то другой не согласится.

Велико искушение сказать себе, что истинность утверждения очевидна, а те, кто не понимает этого, глупы / ангажированы / некомпетентны / не обладают необходимым опытом. Другая частая сопутствующая ошибка — возведение собственного опыта в абсолют (например, «я сталкивался с коррупцией в организации Х, следовательно, я могу с уверенностью делать выводы по поводу общего уровня коррупции в этой организации»). Это тупиковые дороги.

Когда вы раздражаетесь по поводу несогласия других людей с вами, вы делаете шаг назад от истины. Когда вы спокойно размышляете над природой подобных разногласий, вы развиваетесь.

Как распознать противоречия в тексте: советы и примеры

Противоречия в тексте — это ошибки, которые могут повлиять на качество вашей работы. Они могут возникать из-за недостаточной информации, неправильных утверждений или плохого редактирования. Правильное распознавание противоречий в тексте поможет избежать ошибок и сделать вашу работу более точной и убедительной.

Как распознать противоречия в тексте?

-

Внимательно читайте текст. Прочтите каждое предложение, обращая внимание на детали и понимая смысл, который хочет выразить автор. Отмечайте утверждения, которые могут выглядеть противоречивыми.

-

Сравнивайте утверждения. Если вы заметили несколько утверждений, которые могут противоречить друг другу, прочтите их еще раз. Попытайтесь понять, как они связаны друг с другом и какое утверждение точнее.

-

Проверяйте факты. Если вы неуверены в правильности какого-то утверждения, проверьте его. Используйте надежные источники информации и проверьте факты, чтобы убедиться, что утверждение верно.

-

Обратитесь за помощью. Если вы все еще не уверены, что правильно распознали противоречие, обратитесь за помощью к другим людям. Попросите друга или коллегу прочесть текст и выразить свое мнение.

Примеры противоречий в тексте

Приведем несколько примеров противоречий в тексте:

-

«Все люди равны» и «Бог создал людей по-разному». Эти два утверждения могут противоречить друг другу, поскольку первое утверждение говорит о равенстве людей, а второе утверждение указывает на различия между ними.

-

«Солнце вращается вокруг Земли» и «Земля вращается вокруг Солнца». Эти два утверждения могут противоречить друг другу, поскольку первое утверждение говорит о том, что Земля находится в центре нашей внутренней системы, а второе указывает на то, что все планеты вращаются вокруг Солнца.

-

«Я никогда не ем мясо» и «Я ем курицу и рыбу». Эти два утверждения могут противоречить друг другу, поскольку первое утверждение говорит о том, что человек не ест мясо, а второе указывает на то, что он ест определенные виды мяса.

Вывод

Правильное распознавание противоречий в тексте поможет сделать вашу работу более точной и убедительной. Используйте наши советы и примеры, чтобы избежать ошибок в вашем тексте.

Смотри также:

- Офтальмологическая процедура: как узнать ее название и что она дает?

- Дентальная процедура: название и ее важность для здоровья зубов

- Косметологическая процедура: разбираемся в названии и полезности для кожи лица

- Восстановление работоспособности суставов: реабилитация после перелома пальца

- Как вернуть полноценную функциональность после перелома пальца: современные методы и подходы

- Успешное лечение перелома пальца: возможности и ограничения восстановительной терапии

- Почему мозг сохраняет запахи из прошлого?

- Проверка на саморазвенчивание: как определить, когда текст говорит сам себе нет

- Ощущение невнятности: что делать, если текст путает даже автора

Выявление

противоречий.

Эта

форма работы представляет собой обобщение практики оперирования суждениями и

опирается на логический закон противоречия.

Для

обнаружения противоречия необходимо объединить два противоположных суждения об

одном предмете.

Например:

Скорлупа

яйца защищает развивающийся зародыш, но ограничивает запас питательных веществ.

Решение

противоречий «Хорошо, да не очень».

Например:

Роговые

чешуи пресмыкающихся хорошо проводят тепло. Это хорошо.

Хорошо, да

не очень. Они также быстро его отдают.

Это противоречие

между строением и функцией.

Так же

могут решаться противоречия между:

1. интеграцией

и дифференциацией;

2. филогенезом

и онтогенезом;

3. функцией

и средой обитания;

4. строением

и средой обитания.

Разрешение

противоречий опирается на законы диалектики:

1. Закон

перехода количества в качество

2. Закон

отрицания

3. Закон

единства и борьбы противоположностей

При

работе с текстом выявление противоречия осуществляется по алгоритму

1.

найдите в тексте противоположные понятия;

2.

установите несоответствие между противоположными понятиями

3.

сформулируйте противоречие по карточке № 4

Карточка

№ 4

Противоречие

1. … что, а…

2. … тем, что

…

3. … хотя…

4. … не…, но…

5. … если …,

то…

6. … тем,

что…

7. … несмотря

на …

8. … однако…

9. … не

только…

Проще всего противоречия отыскать в исключениях:

Большинство

клеток делиться через определённый промежуток времени. Но есть клетки,

делящиеся постоянно. Это клетки эпителия кожи. Клетки верхушки побега и кончика

корня у растений. Есть клетки, которые, однажды возникнув, больше не делятся.

Это клетки крови – так называемые красные кровяные тельца. В организме человека

в один день их образуется 320 млрд.

У

живых организмов могут быть не только настоящие ткани. У некоторых грибов

имеется ложная ткань. Она образуется сплетением гифов (нитей) в отличие от

настоящей ткани, образующейся у растений в результате деления клеток.

Противоречие: Ткани организмов образуются

в результате деления клеток, а ложная ткань грибов образована сплетением гифов

(грибных нитей).

Насекомые

не используют кровь для транспорта газов. У них для этой цели служат

наполненные газом трубочки – трахей, подходящие ко всем клеткам.

Противоречие: Кровеносная система животных выполняет функцию

транспортировки газов, однако у насекомых для этих целей служат

трубочки-трахеи, подходящие ко всем клеткам.

Некоторые

морские животные, например полипы и актинии, приспособились к сидячему образу

жизни. Подвижны у них только отдельные части тела — щупальца.

Растения

можно выращивать и без почвы. Такой способ называется гидропоникой. Растения

высаживают не в почву, а в гравий или промытый песок, которые служат только для

закрепления корневой системы. Все необходимые для жизни минеральные вещества

растения получают из растворов.

Противоречие: Для

животных характерно активное передвижение в пространстве, однако актинии и

кораллы приспособились к сидячему образу жизни. Подвижны у них только отдельные

части тела.

Кроме

осеннего листопада в природе существует и летний листопад. Он происходит в

саванных лесах и саваннах, например Западной Африки, где наблюдается летняя

засуха. На этот безводный период деревья сбрасывают листву. Причина листопада в

муссонных лесах Индии тоже является засуха, но там она приходится на зимние

месяцы.

Противоречие: Для

лесов умеренных широт характерен осенний листопад, однако существует и летний

листопад саванновых лесов.

Простейшее

животное эвглена зелёная имеет хлоропласты. Поэтому на свету она питается как

растение, создаёт органические вещества. В темноте эвглена использует готовые

органические вещества, образующиеся в водоёмах при разложении отмерших

организмов.

Противоречие: Животные

по способу питания являются гетеротрофами и питаются готовыми органическими

веществами, а простейшее животное эвглена зелёная может сама создавать

органические вещества.

Органами

дыхания рыб являются жабры. Однако существует большая группа двоякодышащих рыб,

имеющих и жабры и легкие. Живут эти рыбы в болотистых низинах, застойных речках

и озёрах Африки и Австралии. Длительные засухи часто приводят к полному

пересыханию мест обитания. В этом случае двоякодышащие рыбы переходят на лег

очное дыхание.

Противоречие: Органами дыхания рыб являются

жабры, однако есть небольшая группа двоякодышащих рыб, которые имеют и жабры и

лёгкие.

У

большинства животных сердце перекачивает кровь всегда в одну сторону, поэтому

она течет в одном направлении. Однако у оболочников (примитивных морских

животных) кровь перекачивается то в одну, то в другую сторону. Это зависит от

направления сокращения трубчатого сердца: в течение нескольких минут сокращения

идут в одном направлении, затем они замедляются, а после паузы идут в

противоположном направлении.

Противоречие: У большинства животных сердце перекачивает кровь всегда в

одну сторону, однако у оболочников (примитивных морских животных) кровь

перекачивается то в одну сторону, то в другую.

Необычную

мочу выделяют наземные пресмыкающиеся, обитающие в сухих местах, где не хватает

воды. Азотистые отходы выделяются у них в форме мочевой кислоты, которая плохо

растворяется, и поэтому в моче выпадает осадок. В результате моча выходит в

виде пасты или полутвердого шарика, для чего требуется очень мало воды.

Противоречие: Моча животных представляет собой жидкость с растворенными

веществами, однако пресмыкающиеся в сухих местах обитания выделяют её в виде

пасты или твердого шарика.

Большинство

млекопитающих – живородящие. Однако некоторые примитивные млекопитающие, к

которым относятся австралийские утконос и ехидна, откладывают яйца. Утконос их

насиживает, а ехидна вынашивает в кожистой сумке на брюхе. Яйца этих животных

крупные и содержат значительное количество питательного желтка.

Насекомые

— подёнки имеют очень необычный жизненный цикл. Их личиночная стадия длится до

3 лет, тогда как взрослое насекомое жите 2-5 дней. Взрослая подёнка имеет две

пары сетчатых нежных крылышек, три хвостовые нити и неразвитый ротовой аппарат.

Она не может питаться и погибает после оплодотворения и откладки яиц в воду.

Личинка же живёт в воде, активно питается и несколько раз линяет.

При

описании новых видов не раз происходили ошибки: самцы и самки одного и того же

вида внешне могут различаться. В своё время даже великий Карл Линней ошибся,

описав самца и самку утки кряквы как разные виды.

Пример задания на выявление противоречия.

Химия, 8, 11 класс. Тема «Скорость

химической реакции»

Прочитайте

текст

Лет сто с лишком назад один химик осторожно

ввёл платиновую проволочку в сосуд, где находилась смесь водорода и кислорода.

Произошло необычное. Сосуд наполнился туманом — водяными парами. Температура

осталась неизменной, давление таким, как было, а реакция взаимодействия

водорода с кислородом, «рассчитанная» на тысячелетия, прошла за несколько

секунд. Удивительное на этом не кончилось. Платиновая проволочка, моментально

соединившая два газа, совершенно не изменилась. Её внешний вид, её химический

состав, её вес после опыта были точно такие же, как и до опыта.

Л. Власов, Д. Трифонов. Занимательно

о химии

1.

Найдите в тексте и выпишите противоположные понятия.

2.

Установите несоответствия между противоположными понятиями сформулируйте

противоречия, используя Карточку № 4.

3.

Выпишите главное понятие, о котором идет речь в тексте

4.

Сформулируйте определение главного понятия.

5.

Найди определение понятия в учебнике и сравни со своей формулировкой.

Примеры

ответов учащихся

1.

Противоположности:

1.

Водород – кислород.

2.

Тысячелетия – несколько секунд.

3.

Соединение двух газов – неизменность.

4.

До опыта – после опыта.

2.

Противоречия:

1.

Газы водород и кислород находились в сосуде, не реагируя, друг с другом, но при

внесении в сосуд платиновой проволочки в сосуде появились водяные пары.

2.

Реакция соединения кислорода с водородом протекает тысячелетиями, однако при

внесении платиновой проволочки эта реакция произошла за несколько секунд.

3.

В сосуде произошло соединение двух газов, т.е. химическая реакция, хотя

температура и давление остались неизменными.

4.

Внешний вид, химический состав и вес платиновой проволочки после опыта были

точно такие же, как и до опыта, хотя она участвовала в химической реакции.

3.

Понятие: катализатор

4.

Определение понятия:

Катализатор

– это вещество, которое ускоряет течение реакции, само в ней не принимает

участия.

Катализатор

– это вещество, увеличивающее скорость реакции, оставаясь после неё неизменной.

Решение

противоречия в форме игры «Хорошо, да не очень»

Биология,

6 класс. Тема «Зоны корня»

Корень

поглощает воду но пробиваясь

через почву клетки

и минеральные

в-ва разрушаются

из

почвы

Их

надо защитить кончик

корня больше не может

корневой чехлик

всасывать

Дифференциация

клеток, но только поверхностные клетки —

взрослые

клетки начинают малое количество поступающей воды

всасывать

воду

Иметь

много воды нарушается дыхание – гибель клеток

увеличить

всасывающую

поверхность

корня — корневые накапливание воды в клетках

волоски

поднять воду но силы гравитации препятствуют этому

наверх

разница

давления между на клетки ограничены мембранами,

корнем

и побегом они препятствуют движению воды

разрушаются

оболочки

между

клетками — сосуды,

зона

проведения.

Биология,

6 класс. Тема «Почва, ее состав, типы почв»

а)

глинистая почва — долго удерживает влагу. Это хорошо? Хорошо, да не очень.

б)

песчаная почва рыхлая, содержит много воздуха. Это хорошо? Хорошо, да не очень.

В

ходе рассуждения дети ищут решение — смешать песок и глину.

Обеспечили

растениям но необходимо питание

водно-воздушный

режим

внести

органические но в них мало азота, а он необходим

для роста

удобрения

добавить минеральных удобрений.

Биология,

6 класс. Тема «Видоизменения корней.

Корнеплоды»

Чтобы

размножаться но в первый

год оно не

растение

должно дать семена успело зацвести

Необходимо

сохранить но зимой надземная часть

погибнет.

вегетативную

часть

Необходимо

сохранить почки но почкам, чтобы

прорости

под

землей необходимы

питательные в-ва,

а они образуются в листьях,

которые

вырастут из почек.

Создать

запас питательных

в-в в прошлом году. Но

где? запас питательных в-в в корне

Побег

отмирает —

корнеплод

Биология, 6 класс.

Тема «Корень. Корневые системы»

Растение

осуществляет вода и минеральные в-ва находятся в

почве:

фотосинтез

над почвой их количество зависит от поступления

из вне

Можно

брать воду но ее мало в атмосфере,

из

атмосферы не поступают

минеральные в-ва

Можно

брать воду вместе площадь соприкосновения побегов с

почвой

с

минеральными веществами мала, мало поглощает воды и минеральных

в-в

Побег

ушел под почву,

преобразовался

в корень.

Закон противоречия и ошибки, связанные с его нарушением

Соблюдение

закона

противоречия

обеспечивает такие смысловые качества

текста, как последовательность и

непротиворечивость. Этот закон работает

на уровне суждений и формулируется

следующим образом: не

могут быть одновременно истинны два

противоположных суждения об одном и

том же предмете, взятые в одном и том же

отношении в одно и то же время.

Иными словами, не могут считаться

истинными два высказывания, из которых

одно что-либо утверждает, а другое,

наоборот, то же самое отрицает. Формулировка

«в одном и том же отношении» означает,

что предмет характеризуется с одной

точки зрения. Оговорка «в одно и то же

время» введена в формулировку закона

в связи с тем, что со временем ситуация

может меняться и истинное ранее становится

ложным. Графически нарушение этого

закона можно представить так: А есть Б;

А не есть Б.

Задача

редактора состоит в том, чтобы выявить

и устранить возможные противоречия.

Например:

«Члены

жюри решили, что самой высокой оценки

достойна работа студента Е. К. Петрова.

Не менее высокую оценку заслуживает

работа студента К.Е.Сидорова» (См.:

Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи

и редактирование служебных документов:

Учеб. пособие. — 4-е изд. — М., 1998).

В первом предложении говорится о том,

что самой высокой оценки достойна одна

работа, во втором предложении

говорится, что другая работа тоже

заслуживает высокой оценки. Противоречие

заключается в том, что лишь одна из работ

заслуживает самой высокой оценки.

Опираясь на закон противоречия, можно

сделать вывод, что одно из суждений

следует считать истинным, второе —

ложным.

Предложение

«Шум

вокруг романа В. Сорокина, поднятый

„Идущими вместе»,

такой, что писатель, вероятно, автоматически

попадет в мировую

сокровищницу

русской

литературы»

содержит именно такие противоречивые

тезисы: сокровищница

мировая — сокровищница

русской литературы.

Кроме

формально-логических

противоречий,

в журналистском

тексте

могут возникнуть и

образные

противоречия.

Формально-логические

противоречия обнаруживаются

при

сопоставлении в тексте суждений, а

образные проявляются на уровне наглядных

представлений. Обычно такую ошибку

называют — двоение

образа.

Например: «Дом, словно

ласточкино гнездо, прилепился

на самом уютном месте, стоит прочно,

кажется, врос в землю». Автор,

нарисовав портрет, предмет, дает их

второе «изображение», несовместимое с

первым. В результате читатель не может

представить себе облик такого героя,

образ такого дома. А. К. Толстой о

непредусмотренных автором образных

противоречиях писал, что они «насилуют

воображение».

Механизм

работы редактора с противоречиями

можно представить следующей схемой:

противоречие

—>

формально-логическое или образное

—> преднамеренное или непреднамеренное

—> разрешимое или неразрешимое. Только

после такой последовательной оценки

зафиксированного противоречия можно

определить дальнейшую стратегию работы

с текстом.

Закон исключенного третьего и ошибки, связанные с его нарушением

Закон

противоречия помогает обнаружить

непоследовательность изложения, найти

противоположные суждения разных видов,

закон

же исключенного третьего,

работающий совместно с законом

противоречия, помогает определить,

какое из противоположных суждений

истинно, и соответствующим образом

править текст. Формулируется он так: из

двух противоположных суждений об одном

и том же предмете, взятых одновременно

в одном и том же отношении, одно непременно

истинно. Третьего не дано.

Задача

редактора — найти это истинное суждение

и опираться на него и время правки.

Покажем это на примере правки некоторых

ранее отмеченных противоречий (курсивом

отмечены выправленные фрагменты).

В

следующем предложении автор

противопоставляет качества, которые

не исключают друг друга: «Человек на

деле может быть мягким

и деликатным,

а

в полете — собранным,

волевым». Часто

нарушение закона исключенного третьего

обнаруживается в альтернативных

ситуациях, когда высказывание строится

с опорой на модель «либо

– либо». «Настоящий

мужик не должен себя жалеть. Он может

либо

поступать правильно и за это уважать

себя, либо ругать себя за ошибки и тут

же их исправлять, после чего начинать

уважать за самокритичность. Все,

третьего не дано». В этом высказывании

сопоставление должно

быть

проведено по линии либо

поступать

правильно —

либо

совершать ошибки (а уже потом ругать

себя за это).

Закон

исключенного третьего действителен в

следующих случаях:

1)

когда одно из суждений что-либо утверждает,

а второе то же самое отрицает относительно

единичного предмета или явления.

Например:

«Новый секретарь оформил этот документ

не совсем правильно».

Это суждение по содержанию совпадает

с суждением: «Новый

секретарь оформил этот документ

неправильно».

Конечно, высказывание: «Новый

секретарь оформил этот документ не

совсем правильно»,

— может быть высказано самостоятельно,

если при этом не заменяет суждение:

«Новый

секретарь оформил этот документ

неправильно»;

2)

когда одно из суждений что-либо утверждает

относительно целого класса предметов

или явлений, а другое то же самое отрицает

в отношении части предметов или явлений

данного класса. Например:

«Все члены коллектива единогласно

проголосовали за принятие данного

решения. Сидоров и Петров проголосовали

против принятия данного решения».

Эти

высказывания прямо противоположны

друг другу. Истинным может быть только

одно из них, второе при этом будет ложным.

Если

вы сталкиваетесь с какими-либо

противоречащими друг другу суждениями,

то сначала надо установить, какое из

них является истинным, а какое —

ложным. Если вам предлагается вопрос,

требующий однозначного ответа, то

необходимо дать ответ на данный вопрос,

не отвлекаясь при этом от темы. Например:

«Присутствовал

ли на совещании начальник стройки?»

Это вопрос требует однозначного

ответа. Ответ может быть либо да,

либо

нет.

Высказывания

типа «Начальник

не смог прийти, так как ему срочно

понадобилось выехать на объект»;

«Начальник стройки выступал с докладом

о ходе строительства»

и другие не заменят ответа на вопрос,

хотя при этом могут считаться важными

или просто интересными.

Часто

нарушение закона исключенного третьего

обнаруживается в альтернативных

ситуациях, когда высказывание строится

с опорой на модель «либо

– либо». «Настоящий

мужик не должен себя жалеть. Он может

либо

поступать правильно и за это уважать

себя, либо ругать себя за ошибки и тут

же их исправлять, после чего начинать

уважать за самокритичность. Все,

третьего не дано». В этом высказывании

сопоставление должно

быть

проведено по линии либо

поступать

правильно —

либо

совершать ошибки (а уже потом ругать

себя за это).

Существует

также закон

достаточного основания, который

утверждает: должны

быть достаточные основания для признания

суждения о предмете истинным.

Истинность выдвигаемых положений

необходимо доказывать, так как

бездоказательные утверждения нельзя

принимать на веру.

Закон

достаточного основания требует

последовательности и аргументированности

высказываний. Если высказывание

недостаточно аргументировано, то не

может считаться убедительным. А если

вы решили опровергнуть высказывание

оппонента, то должны привести достаточные

основания для того, чтобы аргументы

оппонента были признаны неправильными.

Закон

достаточного основания касается обычно

установления причинно-следственных

отношений между частями изложения. При

невозможности соотнести части как

причину и следствие возникает алогизм:

«Остановлюсь на одной примечательной

актерской судьбе. Выпускница Щукинского

театрального училища Екатерина Быстрова

была приглашена работать в Театр юного

зрителя. Стали ее вводить на несколько

ролей сразу. Катя показала себя натурой

незаурядной, самостоятельной. Тут

уж было чему удивляться и порадоваться».

Автор

не сообщил достаточных фактов, чтобы

«подвести» читателя к выводу было

чему удивляться и порадоваться.

Обычно

причинно-следственные отношения

оформляются в

языке

с помощью слов вот,

и это, поэтому, следовательно, итак и

т. п. Редактору следует фиксировать

особое внимание на той части фразы,

которая

предшествует

им.

Алогизмы,

возникшие в результате нарушений законов

логики, могут быть контактными,

т.е.

проявлять себя на уровне

предложения,

высказывания, словосочетания (о них шла

речь выше), и дистантными.

Дистантные

алогизмы обнаруживают себя при

сопоставлении отдельных фрагментов

текста, текста и заголовка, рубрики и

текста и т. п.

7

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

19.05.20156.67 Mб7Рекомендации.rtf

- #

- #

- #

7. Противоречия — разбор примеров и задач

Ревенков А. В.

Рассмотрим, как формулировка противоречий помогает в поиске решения задачи.

Следует отметить, что противоречия в задачах появляются в следующих случаях:

— когда не видно, как реализовать возникшую потребность (административные);

— когда стремление улучшить одни свойства объекта приводит к недопустимому ухудшению других свойств (технические);

— физические противоречия обнаруживаются в результате анализа технических противоречий, а также после формулирования ИКР и попытке приблизиться к нему.

В физическом противоречии формулируются требования, приводящие к несовместимым свойствам, которыми должен обладать объект. Раскрывая глубинную суть конфликта, формулировка ФП обладает эвристической ценностью. После формулировки физического противоречия необходимо провести его анализ и наметить прием его разрешения, и только после этого непосредственно осуществлять поиск самого решения.

Стремление же сразу искать ответ на поставленную задачу без такого анализа практически приводит к применению метода проб и ошибок. Поэтому наша задача отработать приемы поиска решения, сформировать навык применения приемов, которые рекомендуются в ТРИЗ.

Задача 7.1. Одно из чудес света — Александрийский маяк на египетском берегу Средиземного моря. Время разрушило маяк, но многие археологи утверждают, что он был высотой более 300 м.

Несколько веков простоял маяк с надписью на вершине: «Для богов и во имя спасения моряков построил Состратос из Книда, сын Дексифона». Так звали строителя, и люди запомнили его имя на века. Но история помнит и другое. Когда строительство маяка заканчивалось, Состратоса вызвал правитель и повелел: «Ты высечешь на маяке мое имя!».

Строителю было запрещено высекать свое имя, и он знал, что если он не выполнит приказа, то его казнят, а если выполнит, то потомки никогда не узнают имени настоящего автора маяка.

Строитель остался жив, но весь мир узнал его имя.

Как это могло произойти?

АП: Очень хочется увековечить свое имя, а правитель запретил это делать, — он хочет увековечить свое имя.

ТП-1: Если я выбью на стене свое имя, то увековечу его, что хорошо, но лишусь жизни, что недопустимо.

ТП-2: Если я выбью на стене имя правителя, то не увековечу своего имени, что плохо, но при этом останусь жить, что хорошо.

Таким образом, приходим к двум противоречащим высказываниям, которые и составляют физическое противоречие.

ФП: На стене должно быть мое имя, чтобы его увидели потомки, на стене не должно быть моего имени, а должно быть имя правителя, чтобы меня не казнили.

Эту задачу можно сформулировать следующим образом. Пока жив правитель, надпись должна быть одна, а после его смерти — другая.

Тогда ФП можно переформулировать: Надпись должна быть одна, чтобы ее увидел правитель, и надпись должна быть другая, чтобы ее увидели потомки. Как это сделать?

Из последней формулировки ФП видно, что для правителя надпись должна быть одна, чтобы он ее увидел, а для потомков должна быть другая, чтобы увековечить свое имя. То есть противоречащие требования, которые предъявляются к объекту, относятся к разным моментам времени.

Противоречие разрешается во времени введением в систему еще одного компонента — вещества, которое сначала должно быть, а потом исчезнуть.

Решение

Строитель вытесал на каменной стене свое имя, но закрыл его слоем известкового раствора, на котором написал имя правителя. Через несколько лет известняк выветрился и проступило имя «Состратос, сын Дексифона».

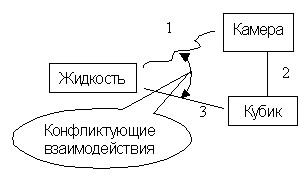

Задача 7.2. В экспериментальной лаборатории для испытания длительного действия кислот на поверхность образцов сплавов имеется установка, которая представляет собой герметичную камеру.

На дно камеры устанавливаются образцы в виде кубиков. Камеру заполняют агрессивной жидкостью и создают необходимую температуру и давление.

Проблема заключается в том, что агрессивная жидкость действует не только на образцы, но и на стенки камеры, вызывая их коррозию. Камеру приходиться изготовлять из благородных металлов, что чрезвычайно дорого.

Таким образом, имеем АП: нужно снизить затраты на испытания, а как это сделать — неизвестно.

В задаче описана система, состоящая из трех компонентов, которые участвуют в конфликте: камера, образцы и агрессивная жидкость.

Соответственно имеются три пары взаимодействий (рис. 7.1):

камера — жидкость;

камера — кубик;

жидкость — кубик.

Жидкость агрессивная и должным образом взаимодействует с образцом (кубиком) — цели испытаний достигаются. Но жидкость разрушает стенки камеры — плохое взаимодействие.

Рис. 7.1

Жидкость должна быть агрессивной, но стенки камеры не должны разрушаться. Поэтому первая и третья пара взаимодействий находятся в конфликте между собой.

Г. С. Альтшуллер разбирал эту задачу на семинарах и писал, что «… за 1973–1982 гг. накопилась обширная статистика…

Слушатели, незнакомые с ТРИЗ, в 75 % случаев выбирают в качестве конфликтующей пары „камера — жидкость“, то есть ситуация переводится в задачу по борьбе с коррозией. Это крайне невыгодная стратегия: локальная задача по улучшению способа испытаний образцов заменяется несоизмеримо более общей и трудной задачей по защите металла от коррозии. В результате — 80 % заведомо неверных решений и почти 20 % весьма сомнительных и ненадежных (например, различные защитные покрытия камеры). Слушатели, знающие основы ТРИЗ, в 83 % случаев выбирают пару „кубик — жидкость“, что почти всегда приводит к правильному ответу».

Очевидно, это связано с тем, что в постановке задачи незримо присутствует вектор психологической инерции (ВПИ), который и нацеливает на решение именно этой проблемы.

Разработка модели задачи в виде сформулированных ТП позволяет избавиться от вектора психологической инерции (ВПИ).

Главная полезная функция (ГПФ) камеры — это создание необходимых условий для испытаний: размещение образцов, агрессивной жидкости, создание давления и температуры.

Камера должна быть, чтобы изолировать агрессивную среду и создать необходимые условия для проведения испытаний (температуру и давление). Но жидкость вредно действует на стенки камеры.

Поэтому в формулировке ТП нужно отразить конфликт совместного взаимодействия:

Но жидкость и образцы должны находиться в камере, значит, агрессивная жидкость будет взаимодействовать со стенками камеры.

ТП-1: Если жидкость будет находиться в камере, то будут соблюдены условия испытаний, но при этом стенки камеры будут разрушаться.

ТП-2: Если жидкость будет взаимодействовать с образцом вне камеры, то не будет и разрушительного действия жидкости на стенки камеры, но при этом не будут соблюдены условия испытаний.

Здесь следует отметить, что понятие «изменяемый параметр», участвующий в описании ТП — это не только количественные изменения в системе (например, увеличить, уменьшить), но и качественные изменения, наличие или отсутствие каких-то условий.

Понятие «функциональное свойство» (см. рис. 7.1) в данной задаче следующее:

Ф1 — условия проведения испытаний;

Ф2 — сохранение (неразрушение) стенок камеры.

В этой задаче целесообразно обратиться к формулированию ИКР — того идеального образа, к которому нужно стремиться.

ИКР: Жидкость сама нужным образом воздействует на образец и не оказывает вредного воздействия на камеру.

Достижению ИКР мешают реальные условия.

ФП: Жидкость должна быть агрессивной для образцов, чтобы достичь целей испытаний и не должна быть агрессивной для стенок камеры, чтобы они не разрушались.

После такой формулировки, естественно, возникает задача: «Как сделать так, чтобы жидкость, находясь в камере, не воздействовала на ее стенки агрессивно?»

Коррозия стенок камеры — это нежелательный эффект (НЭ). Следует обратить внимание, что после формулирования ФП задача получает другую направленность — не бороться с НЭ, а не допустить его появления.

Из противоречащих высказываний видно, что диктуемые требования относятся к объектам, которые расположены в разных точках пространства — агрессивная для образцов и не агрессивная для стенок камеры.

Таким образом, приходим к мысли, что противоречие можно разрешить в пространстве.

Ресурсы для изменения системных свойств объекта:

— изменение изделия или инструмента;

— введение веществ, полей;

— изменение формы компонентов системы.

Основное требование для проведения испытаний — жидкость должна контактировать с образцами.

Возможные решения

Каждый образец с жидкостью изолируется от камеры, например, устанавливается в сосуд или мешок, сделанный из пленки. Эти дополнительно введенные компоненты должны быть сделаны из материалов, которые выдерживают действие жидкости и температуры, при которых проводятся испытания.

При этом можно добиться дополнительного эффекта, чтобы стенки камеры не взаимодействовали с парaми агрессивной жидкости.

Жидкость удерживается самим образцом. Для этого его надо сделать с полостью.

Следует отметить, что препятствием для получения последнего решения является заданный в условии задачи ВПИ, который создается тем, что испытуемый образец называется кубиком.

Задача 7.3. При наклеивании новых обоев из стен удаляют шурупы, на которых крепились ковры, книжные полки и т. д. Возможно, что придется вернуть некоторые предметы на старое место. Как найти отверстия в стене?

ТП: Чтобы найти отверстие, нужно на обоях сделать какую-то метку, например, вставить в отверстие спичку, которая при наклейке обоев проткнет их и будет выступать. Это неважно, если точно известно, что это отверстие будет использовано. А если неизвестно, какие отверстия понадобятся, а какие нет, то это портит внешний вид стены.

Таким образом, необходимо предложить простой способ отыскания отверстий в стене после наклейки обоев, но такой, чтобы внешний вид стены не был испорчен.

ФП: Метка на стене должна быть, чтобы знать, куда вставить шуруп, и метки быть не должно, так как она портит внешний вид стены.

Из этой формулировки, естественно, формулируется задача, что метка должна быть такой, чтобы ее не было видно.

Из формулировки ФП видно, что противоречащие требования к метке относятся к различным моментам времени. Метка должна появляться только тогда, когда в ней возникает потребность, а когда такой потребности нет, то нет и метки.

Система: стена, обои, отверстия в стене (пустые или с установленными в них вставками — пластмассовыми или деревянными).

Следует вспомнить, что разрешение противоречия во времени предусматривает введение в имеющуюся систему веществ, полей или того и другого, а также использование приема динамизации компонентов и связей между ними. Все эти мероприятия приводят к изменению системных свойств. Какие из перечисленных ресурсов можно использовать для решения задачи?

Для поиска ресурсов сначала нужно понять, какими свойствами обладают компоненты системы, которые проявляются в связях между ними или с компонентами надсистемы. Если эти свойства не удается использовать, то подумать, как их усилить или изменить.

Если отверстие большое и примерно известно его расположение, то можно, ощупывая пальцами стенку, найти место, где обои прогибаются. Можно найти место отверстия, постукивая легким предметом по стенке. Там, где пустота, — будет другой звук. Но это все сложно.

Поэтому нужно подумать, какие вещества и поля можно ввести в имеющуюся систему.

Возможные решения

В отверстие установить маленький магнит или намагнитить шуруп и завернуть его до конца, вровень со стенкой. Для поиска этого магнита использовать железные опилки. Как? Например, перемещать полиэтиленовый пакетик с опилками и смотреть, как они будут себя вести.

Можно в отверстие поместить железосодержащую деталь (гайку, гвоздь) и использовать намагниченные опилки.

Рис. 7.2

А если известно, что этот поиск нужно будет сделать в ближайшие дни, то заложить в отверстие ватку, смоченную валерианкой и использовать кошку?

Задача 7.4. На одной из метеостанций требовалось зимой, в лютые морозы четыре раза в сутки опускать в прорубь приборы для замеров параметров воды и взятия пробы. Работа осложнялась тем, что прорубь через 2? 4 ч полностью замерзала и ее приходилось ломом пробивать заново. Никаких сложных механизмов на метеостанции нет. Как освободить работника метеостанции от ручной работы по пробиванию проруби?

Следует обратить внимание на то, что в условии задачи присутствует ВПИ. В задаче дается ориентировка на создание устройства по пробиванию проруби.

Поэтому целесообразно дать эту задачу для самостоятельного решения. Посмотреть, в каком направлении будут сделаны попытки ее решения. Затем провести анализ сделанных попыток, выяснить причины неудач. Чаще всего это связано с тем, что задачу пытаются решать методом проб и ошибок, не применяя предлагаемый подход, через формулировку противоречия и определения приемов его разрешения.

Часто учащиеся начинают решать задачу, не вникнув полностью в условия, не поняв до конца физические процессы, происходящие в описываемом явлении. А это весьма важно для поиска ресурсов при решении задачи. Поэтому целесообразно выяснить, насколько глубоко учащиеся вникли в существо происходящих явлений, и эту часть задачи разобрать более подробно.

Охлаждение воды происходит за счет конвективного теплообмена с холодным воздухом и за счет испарения.

Усиливают охлаждение воды низкая температура воздуха и ветер.

Препятствует охлаждению воды конвективный теплообмен в толще воды. Известно, что вода максимальную плотность имеет при температуре около 4 °C. Поэтому вода, охладившись до этой температуры, как имеющая бoльшую плотность, опускается вниз. Снизу поднимается более теплая вода.

Система: вода, лед, лом. Надсистема (НС) — холодный воздух, глубинные слои воды.

В этой задаче под функциональными свойствами, которые приводят к возникновению ТП, понимаются потребности (см. рис. 7.1). С одной стороны, прорубь нужна для выполнения некоторых работ. С другой стороны, очень не хочется систематически заниматься работой по пробиванию проруби.

Таким образом, ТП: Прорубь пробивать нужно для взятия проб воды. И этого делать не нужно, потому что это тяжелая работа.

Следует отметить, что после такой формулировки задача начинает получать несколько иную направленность, чем была в исходной постановке. И это особенно становится заметным после формулировки ИКР.

ИКР: ТС обладает таким свойством, что сама не дает воде замерзать.

Достижению ИКР препятствуют природные процессы. Это и обуславливает физическое противоречие.

ФП: вода в проруби должна замерзать, так как взаимодействует с холодным воздухом, но она не должна замерзать, чтобы не пробивать ломом каждый раз прорубь (не ломать лед).

Следует подчеркнуть, что формулировка ИКР и ФП определяет направление поиска решения — не разрабатывать устройство для прорубания, а не допускать замерзания воды.

Изменение системных свойств рассматриваемого объекта можно сделать введением дополнительных компонентов (веществ или полей).

Какие вещества и поля можно ввести в систему, чтобы вода не замерзала?

Какими свойствами должны обладать эти вещества?

Какие ресурсы можно почерпнуть из НС?

Возможные решения

В лед вмораживают металлическую трубу (рис. 7.2.) Нижние слои воды более теплые. Металл хорошо проводит тепло.

Рис. 7.3

На поверхность воды, в трубу наливают жидкость с низкой температурой замерзания, которая не смешивается с ней и легче воды (например, бензин, керосин, масло).

Труба дает еще один эффект — при наличии течения не вымывает эту жидкость.

Для уменьшения конвективного теплообмена с воздухом прорубь можно накрыть крышкой из теплоизоляционного материала (например, из пенопласта) или палаткой.

Задача 7.5. Из замкнутого резервуара с непрозрачными стенками в химический реактор поступает агрессивная и ядовитая жидкость. Требуется измерять скорость истечения этой жидкости, однако никаких измерительных устройств на пути этой жидкости ставить нельзя (рис. 7.3).

Состав системы: резервуар, расходный трубопровод, агрессивная и ядовитая жидкость.

Задача на измерение, обнаружение.

ТП: Измеряющее устройство должно быть для осуществления контроля расхода жидкости, но его нельзя установить внутри расходного трубопровода.

Переход от ТП к ФП в этой задаче встречает определенные трудности. Это связано с тем, что в условии задачи не объясняются причины

Рис. 7.4

запрета устанавливать его в потоке жидкости. Вероятно, что детали измерительного устройства не могут вступать в контакт с жидкостью.

Следовательно, нужно поискать обходные пути.

Здесь можно наметить два пути решения проблемы.

Измерительное устройство (ИУ) поставить снаружи расходной трубы.

Вместо прямого измерения попытаться применить косвенное измерение. То есть измерять не расход жидкости, а какой-то другой параметр, по которому можно было бы определять расход.

Можно ли ИУ поставить не на расходную трубу, а в другое место?

Рассмотрим первый путь.

Если измерительное устройство поставить снаружи расходной трубы, то пока непонятно, как измерять расход, на каком физическом принципе действия может работать такое устройство.

В трубопроводе имеется жидкость. Надо измерять некоторые свойства этой жидкости, в частности, ее скорость. Измерительное устройство и жидкость разделены стенкой трубы.

Если измерять свойство вещества нельзя прямым контактом, значит, нужно использовать поля, которые могут проникать сквозь стенку трубы. Такими полями могут быть звуковые и ультразвуковые, электромагнитные волны.

Из физики известен эффект Доплера — изменение частоты колебаний, воспринимаемой наблюдателем при движении источника колебаний. Применяется для измерения скорости потока гетерогенных (неоднородных по составу) тел.

ФП: Для применения эффекта Доплера в трубе должна быть гетерогенная среда, но из резервуара течет однородная жидкость.

Как сделать поток гетерогенным? Очевидно, нужно ввести в систему еще одно вещество.

Возможные решения

Ультразвуковыми колебаниями создать явление кавитации или вдувать в расходную трубу газ, например, воздух, чтобы по трубе перемещались пузырьки. Использовать эффект Доплера.

Устройство сложное.

Рассмотрим второй путь — косвенное измерение.

Для решения задачи нужно понять, как изменяются связи между компонентами системы, когда происходит истечение жидкости (рис. 7.4).

Рис. 7.5

Из задачи понятно, что при истечении жидкости взаимодействия между резервуаром и расходным трубопроводом 1, а также между жидкостью и расходным трубопроводом 2 не изменяются. А взаимодействия между жидкостью и резервуаром 3 изменяются — уменьшается уровень жидкости. Каким образом можно использовать это обстоятельство?

Очевидно, измеряя скорость изменения уровня жидкости, можно получить скорость жидкости в расходной трубе. Для этого достаточно знать, как меняется площадь поперечного сечения резервуара по высоте.

Если вводить вещества в контакт с агрессивной жидкостью нельзя, значит, нужно использовать поля, например, ультразвуковое для измерения положения границы раздела между жидкостью и воздушной прослойкой в резервуаре. Можно использовать оптические методы.

Кроме того, нужно посмотреть, какие еще свойства изменяются при уменьшении уровня жидкости.

Изменяются вес резервуара, объем воздуха над жидкостью. Значит, можно производить измерение этих параметров.

Возможное решение

Вместо скорости истечения агрессивной жидкости измерять скорость поступления воздуха в резервуар. Для повышения точности измерения, возможно, придется контролировать еще давление воздуха внутри резервуара, атмосферное давление, а также температуру воздуха.

Задача 7.6. При приземлении самолета можно наблюдать, что в момент касания колес с бетонным покрытием аэродрома появляется легкий дымок. Это результат динамического взаимодействия резины колес с аэродромным покрытием, который приводит к интенсивному износу покрышек. Как устранить это явление?

В этой задаче формулировка противоречий не столько помогает выйти на тот или иной прием его разрешения, сколько помогает глубже вникнуть в суть явления и осуществить целенаправленный поиск решения.

Состав системы: шасси, колесо самолета. Надсистема — воздух, бетонное покрытие.

Конфликтующая пара: колесо самолета и бетонное покрытие.

Анализ явления. Посадочная скорость самолета большая. В момент касания бетонного покрытия колесо неподвижно. Из-за большого момента инерции оно не может мгновенно раскрутиться и какое-то время скользит. В этот момент происходит значительное истирание покрышки.

Износа покрышки не будет, если нижняя точка колеса будет иметь такую же скорость, что и самолет.

Следовательно, нужно устройство для раскручивания колеса, но такое, которое бы не усложняло систему, чтобы его масса, габариты и энергоемкость стремились к нулю.

Например, ставить на каждое колесо двигатель для его раскручивания недопустимо — это значительно усложняет конструкцию, увеличивает вес конструкции.

ТП: Если на шасси установить специальное устройство для раскручивания колеса, то это усложнит систему, но устранит нежелательное явление — износ покрышки.

ФП: Устройство для раскручивания колеса должно быть. И его быть не должно, чтобы не усложнять систему и не увеличивать ее массу.

ОЗ — колесо, покрытие взлетно-посадочной полосы (ВПП), ОВ — момент касания ВПП и время, когда самолет идет на посадку.

Следуя принципу идеальности, нужно при минимальных усложнениях в системе обеспечить требуемое свойство.

Значит, нужно попытаться использовать имеющиеся ресурсы в рассматриваемой ТС или НС.

Во-первых, найти энергию, и, во-вторых, найти способ ее использования для преобразования в механическое движение — вращение колеса.

Здесь целесообразно сформулировать ИКР.

ИКР: Колесо само раскручивается до встречи с бетонным покрытием.

Самолет идет на посадку с большой скоростью, торможение происходит за счет аэродинамических сил. Таким образом, имеется бесплатная энергия — скоростной напор воздушной среды (рис. 7.5, а). Как его можно использовать для раскручивания колеса?

Если свободно подвешенное на оси колесо находится в воздушном потоке, то из-за симметричности обтекания оно вращаться не будет.

Рис. 7.6

Получаем ФП: Колесо должно вращаться, чтобы в момент касания оно не скользило по бетону, и оно не будет вращаться, так как нет условий для возникновения крутящего момента.

Значит, нужно создать крутящий момент. Из приведенной схемы видно, что при симметричном обтекании момента не возникает. Следовательно, нужно сделать так, чтобы сумма аэродинамических сил, действующая на нижнюю часть колеса, была больше, чем на верхнюю часть.

Выберем изменяемый элемент. Очевидно, что он должен быть на самолете. Это может быть либо элемент рассматриваемой системы, то есть колесо, либо ближайшей надсистемы, в которую входит колесо, то есть шасси.

Возможные решения

Ввести еще один компонент в систему.

На стойку шасси закрепить крыло, которое сделает несимметричным обтекание колеса воздушным потоком (см. рис. 7.5, б).

Изменить форму имеющегося компонента.

Для согласования скоростей вращения колес и скорости полета самолета французский изобретатель Х. Оливье предложил раскручивать колеса в полете. Для этого на боковой поверхности колес установить лопатки, которые позволяют раскрутить колеса под действием набегающего воздушного потока (рис. 7.5, в).

Можно привлечь аналогию — вертушка анемометра, прибора для измерения скорости ветра.

Задача 7.7. На кораблях, особенно военных, каждый квадратный метр площади на счету. Особенно важно, чтобы любые сооружения занимали как можно меньше места. Но весьма трудно сократить вылет трапа, потому что он зависит от высоты и глубины ступенек. Сделать каждую ступеньку выше (тогда их потребуется меньше) нельзя — затрудняется хождение. А сделать каждую ступеньку уже тоже нельзя, так как на ней должна уместиться ступня.

Как сократить вылет трапа L (рис. 7.6, а)?

Рис. 7.7

Рассматриваемая система — трап состоит из однородных компонентов — ступенек, которые характеризуются двумя важными для поставленной проблемы параметрами: высотой h и шириной b ступеньки.

ТП: Если ступеньки стандартной ширины b и высоты h, то удобно ходить, но при этом трап занимает много места, имеет большой вылет L.

Из этого ТП можно сформулировать два физических противоречия.

ФП-1: Ступенька должна быть высокой, чтобы сократить вылет трапа, и она не должна быть высокой, чтобы удобно было ходить.

ФП-2: Ширина ступеньки должна быть маленькой, чтобы сократить вылет трапа, и она должна быть большой, чтобы удобно было ходить.

Противоречия в задаче обусловлены двумя требованиями, с одной стороны, минимальный вылет трапа (размерная характеристика) и, с другой стороны, удобством хождения, то есть антропологическим фактором.

Первое требование ориентирует на поиск решения путем пространственных преобразований или применения принципа динамизации (аналогия — складывающаяся стремянка).

Второе — на анализ потребительных свойств этого устройства при использовании его по прямому назначению человеком, то есть выявление тех свойств трапа, которые были бы достаточны для удобного спуска и подъема.

Здесь целесообразно обратиться к функциональному анализу ступенек — дать оценку уровня выполнения ими своих функций, например, по трехбалльной шкале: адекватно, недостаточно или избыточно.

Если создаваемая лестница не предназначена для организации встречного движения пешеходов, то каждая ступенька поднимающимся или спускающимся человеком используется не в полной мере. Действительно, ведь человек ставит ногу только на одну ступеньку, если он не решил по дороге отдохнуть или не затеял на лестнице разговор.

Таким образом, длина ступеньки избыточна по выполняемой функции, для перемещения по лестнице. И ее можно сократить, например, вдвое.

Таким образом, мы получили ресурс для решения задачи. Возникает вопрос: можно ли эту избыточность использовать для решения поставленной проблемы?

Избыточная длина «подсказывает» использовать пространственный ресурс.

Если длина ступеньки уменьшилась, то на ее место можно поставить следующую ступеньку.

Таким образом, ступеньки можно расположить в шахматном порядке. Вылет трапа уменьшится вдвое при сохранении удобства перемещения (см. рис. 7.6, б)

Читайте также

4. Парадоксы и противоречия. Активация аналитического мышления

4. Парадоксы и противоречия. Активация аналитического мышления

Теперь мы потренируем левое полушарие мозга и расскажем о самом интересном, что неизбежно встречается на жизненном пути изобретателя, — о парадоксах и противоречиях! Только в последние сто лет прояснилась

Какие бывают противоречия?

Какие бывают противоречия?

Наверное, многих не устроит такая упрощённая классификация противоречий: в понятии или в суждении. Тогда можно предложить парадоксальную классификацию! Нет такой области, где нет противоречий, поэтому можно классифицировать, называя

ПРОТИВОРЕЧИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ

ПРОТИВОРЕЧИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ

Сравним два изобретения. Первое: «Способ определения параметров, недоступных прямому наблюдению (например, износостойкости), основанный на косвенном контроле, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что с целью повышения точности

Технические противоречия

Технические противоречия

Попытаемся решить задачу о дождевателе обычными приемами. Нужно втрое увеличить размах крыльев; что ж, сделать трехсотметровую ферму технически вполне осуществимо. Что мы при этом проиграем? Возрастет вес. Если размах крыльев увеличить втрое,

Несколько учебных задач

Несколько учебных задач

Задачу о ледоколе мы решили «в обход»: на первой же стадии решения цель была изменена. Возьмем теперь задачу о дождевателе и рассмотрим такой случай, когда цель не меняется.Чтобы не было соблазна идти обходными путями, начнем с шага 2—3, а все

6. Противоречия при решении технических задач

6. Противоречия при решении технических задач

Ревенков А. В.

В развитии технических систем в соответствии с законами диалектики происходит чередование этапов количественного роста и качественных скачков. В процессе количественного роста в результате неравномерного

8.7. Как пользоваться приемами. Разбор ситуации

8.7. Как пользоваться приемами. Разбор ситуации

«Принцип перехода в другое измерение» предлагает заменить перемещение объекта по линии движением в плоскости или в объеме, выполнить компоновку объектов многоэтажной.Простой иллюстрацией данного приема является любой

12. АРИЗ Ранние алгоритмы (разбор примеров)

12. АРИЗ Ранние алгоритмы

(разбор примеров)

Кудрявцев А. В.

АРИЗ — один из основных инструментов теории решения изобретательских задач. С 1961 г. он прошел большой путь развития, превратился из простого и короткого списка инструкций в развернутый, детализированный метод

5.1. «Отыскивая противоречия, нередко на мнимые наткнуться можно и в превеликие оттого и смеху достойные ошибки войти…»

5.1. «Отыскивая противоречия, нередко на мнимые наткнуться можно и в превеликие оттого и смеху достойные ошибки войти…»

Гишторические материалы, не вошедшие в собрание сочинений Козьмы ПрутковаОтдел, где предстояло работать, был ареной борьбы. Визгливые взрывы эмоций

4.7. Панель задач и ее настройка

4.7. Панель задач и ее настройка

Немногие могли заметить, что панель задач Windows 10, также имеет свои настройки, которые можно всячески менять. Со времен Windows XP, эти настройки претерпели огромные изменения, но они по-прежнему есть и их можно изменять под себя. Щелкните

Решение логических задач

Решение логических задач

Важнейшим практическим результатом кибернетики является использование знаний о работе нервной системы животных и человека для конструирования машин, способных выполнять некоторые их функции.

Рис. 68. Логические элементы И, ИЛИ, НЕСовременная

Глава 1. Двадцать примеров революционных преобразований в использовании энергии

Глава 1. Двадцать примеров революционных преобразований в использовании энергии

Люди привыкли говорить об «энергосбережении». Выражение «экономия энергии» имеет моралистический подтекст. Отец обычно убеждает своих детей выключать свет, выходя из комнаты, и никогда без

Глава 2. Двадцать примеров революционного повышения продуктивности использования материалов

Глава 2. Двадцать примеров революционного повышения продуктивности использования материалов

Введение

Понятие «продуктивность использования материальных ресурсов» ввел в оборот Фридрих Шмидт-Блеек, директор Отделения движения материалов и экономической перестройки

Глава 3. Десять примеров революционного повышения производительности транспорта

Глава 3. Десять примеров революционного повышения производительности транспорта

Мы посвящаем отдельную главу производительности транспорта. Любая транспортировка товаров или людей влечет за собой потребление как энергии, так и материала, но воздействие транспорта на