Общеизвестно, что жесткой, канонической схемы анализа поэтического текста не существует, поскольку художественное произведение — явление живое, сопротивляющееся сухому, унифицированному подходу. Следует помнить, что поэтический текст анализировать сложнее, чем прозаический, так как гармонию стиха нетрудно разрушить, неуклюже прикоснувшись к тончайшей поэтической ткани стихотворения, которое стремится запечатлеть «невыразимое», «шепнуть о том, пред чем язык немеет», по образному выражению А. А. Фета.

Восприятие лирики читателем предельно субъективно, глубокий же анализ стихотворения сродни искусству. Не случайно М. И. Цветаева, говоря о беззащитности художественного слова, замечает: «Меня нужно понять — либо меня нет». Каждое стихотворение по-своему уникально: в одном случае размер стиха имеет содержательный смысл (так, хорей баллады В. А. Жуковского «Мщение» передает зловещий топот лошадиных копыт), в другом метр является формальным элементом, безучастным к сокровенным смыслам художественного текста, в одном стихотворении разворачивается новеллистический сюжет (цикл стихотворений Н.А.Некрасова «На улице»), в другом — лирический сюжет свернут настолько, что почти полностью уходит в подтекст стихотворения (А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье…»). Главные задачи поэта в конкретном стихотворении могут быть самыми разными: передача внутреннего состояния героя, воплощение в образной форме философской мысли, создание музыки стиха. Так, важнейшая художественная задача А. С. Пушкина в элегии «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла…» — передача тончайших изменений настроения лирического героя, тоскующего по возлюбленной, с которой он разлучен. Его душа рвется к ней, он мысленно созерцает ее образ и бесконечно страдает от невольных ревнивых подозрений, почти не выраженных в слове: об этой душевной муке можно лишь догадаться по лавине точек, которые обрывают стихотворение:

Никто ее любви небесной не достоин.

Не правда ль: ты одна… ты плачешь…

………………………………………………….. я спокоен;

Но если………………………………………………………..

В апокалипсической зарисовке Ф. И. Тютчева «Последний катаклизм» наиболее существенным оказывается философская мысль, которая утверждает существование Бога и трагическую для человека невозможность его познать:

Когда пробьет последний час природы, Состав частей разрушится земных: Все зримое опять покроют воды, И Божий лик изобразится в них!

Стихотворение А. А. Блока «В углу дивана», прежде всего, завораживает своеобразной мелодией стиха, которая создается не только размером, но и своеобразным синтаксическим членением стиха.

Но в камине дозвенели Угольки.

За окошком догорели Огоньки.

И на вьюжном море тонут Корабли.

И над южным морем стонут Журавли.

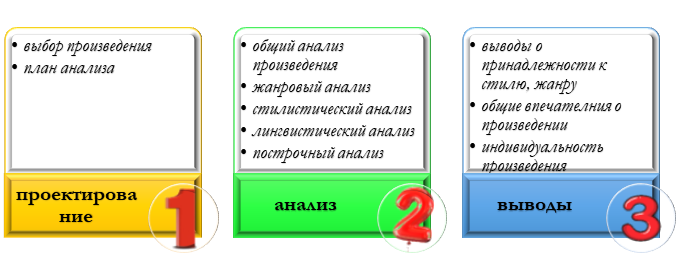

Задача формирования читательской культуры предполагает знание о наиболее общих возможных аспектах анализа стихотворения, умение его интерпретировать. Предложенная в схеме последовательность разбора стихотворения условна, хотя и обладает определенной логикой, сложившейся в практике анализа. Создание свободного (в жанре эссе) комментария стихотворения или строго исследовательского текста о нем можно начинать с любого из предложенных в схеме направлений анализа. При этом отправной пункт анализа, как и логику дальнейших рассуждений, следует искать в самом художественном тексте.

1. Историко-биографический материал

Глубокое понимание стихотворения порой требует знания даты его написания, истории публикации, фактов биографии автора, которые связаны с лирическим сюжетом или имеют отношение к истории создания художественного текста. Так, при анализе «Элегии» (1874) Н. А. Некрасова важно помнить, что в стихотворении поэт спорит с известным филологом О. Ф. Миллером, который, читая лекцию о нем, заявил, что Некрасов повторяется, постоянно обращаясь к одной и той же теме народных страданий. Важным представляется и некрасовская оценка собственного стихотворения, прозвучавшая в письме к А. Н. Еракову: «Посылаю тебе стихи. Так как это самые мои задушевные и любимые из написанных мною в последнее время, то и посвящаю их тебе, самому дорогому моему другу». Биографический контекст поможет понять и полемическую заостренность «Элегии», и ее программный характер. Однако подобного рода сведения о стихотворении часто отсутствуют или не имеют принципиального значения для анализа текста. В этом случае историко-биографический комментарий не является обязательным.

2. Место стихотворения в творчестве поэта

При определении места стихотворения в поэтике автора требуется отнести произведение к тому или иному периоду творчества поэта, понять контекст, в котором оно создавалось, что невозможно без знания творческого пути художника хотя бы в общих чертах. При анализе произведения важно выявить, насколько характерно стихотворение для творчества поэта или в какой мере оно нетипично для его поэтической манеры. Так, написанное А. С. Пушкиным в 1821 г. послание «В. Л. Давыдову» отражает бунтарский настрой поэта, особенно ясно выразившийся в финале стихотворения:

Народы тишины хотят,

И долго их ярем не треснет.

Ужель надежды луч исчез?

Но нет! — мы счастьем насладимся,

Кровавой чаши причастимся —

И я скажу: Христос воскрес.

Однако это стихотворение начала южной ссылки не является характерным для творчества поэта в целом, в отличие от других произведений на созвучные темы («Пир Петра Первого», «Из Пиндемонти» и др.). При определении места стихотворения в творчестве поэта важно понять, носит ли оно программный характер, т. е. является ли оно таким произведением, в котором выявились важнейшие цели и принципы творчества художника (к программным пушкинским стихотворениям относятся «Пророк», «Поэт и толпа», «Поэт» и др.)

3. Ведущая тема

Темы составляют основу любого произведения (в том числе и лирического).

Существует тематическая классификация лирики, которая в наиболее общем виде обозначает традиционные для лирики темы: интимная (любовная) лирика (М. Ю. Лермонтов «Она не гордой красотою…», Б. Л. Пастернак «Зимний вечер»), пейзажная лирика (А. А. Фет «Чудная картина…», С. А. Есенин «За темной прядью перелесиц…»), лирика дружбы (А. С. Пушкин «19 октября» (1925), Б. Ш. Окуджава «Старинная студенческая песня»), гражданская и патриотическая лирика (Н.А.Некрасов «Родина», А. А. Ахматова «Не с теми я, кто бросил землю…»), философская (медитативная) лирика (Ф. И. Тютчев «Последний катаклизм», И. А. Бунин «Вечер»), тема поэта и поэзии (Е. А. Баратынский «Мой дар убог и голос мой не громок…», М. И. Цветаева «Роландов Рог»). Выделение этих групп в большой степени условно, однако позволяет начать разговор о стихотворении, т.е. может служить отправной точкой анализа произведения. К примеру, отнесение стихотворения И. А. Бунина «Вечер» к философской лирике представляется бесспорным. Поэт задается вопросами: почему «о счастье мы всегда лишь вспоминаем…», что дарует человеку ощущение счастья, что мешает осознать в настоящую минуту полноту и гармонию бытия. Но это стихотворение по праву может быть отнесено и к пейзажной лирике, поскольку Бунин не просто говорит о красоте мира, но и пластично ее изображает, описывая вечереющий день, «чистый воздух, льющийся в окно», «бездонное небо», в котором «легким белым краем встает, сияет облако».

Как правило, в стихотворении можно выделить ведущую (или основную) тему. При ее определении следует ориентироваться на тематическую классификацию стихотворений, соотнося ее с «вечными» для поэзии темами любви, красоты, смерти, рока и др. Однако важно помнить, что поэтический текст представляет собой сложное сплетение тем и мотивов. В отличие от темы, мотив имеет непосредственную словесную закрепленность в тексте и является устойчивым формально-содержательным компонентом произведения. Мотив изгнанничества, характерный для лирики М. Ю. Лермонтова, дает о себе знать в конкретном лексическом выражении в стихотворении «Нет, я не Байрон, я другой…»: «изгнанник», «гонимый миром странник». Тот же мотив присутствует в стихотворении «Тучи» и также находит в нем словесное выражение: «Мчитесь вы, будто как

я же, изгнанники». Выявление мотива помогает понять подтекст произведения. Традиционны в лирике мотивы борьбы, бегства, возмездия, страдания, разочарования, тоски, одиночества, встречи, пути и др. Для обозначения ведущего мотива в одном или во многих произведениях используется понятие «лейтмотив». Например, тоска одиночества является лейтмотивом ранней лирики В. В. Маяковского. В стихотворении «Несколько слов о себе самом» поэт создает трагический образ, который мог бы стать эпиграфом к значительной части его лирики: «Я одинок, как последний глаз / У идущего к слепым человека!»

4. Лирический сюжет

Сюжет всегда связан с каким-то событием. Воспоминание или случайная встреча, сюжетная сценка или созерцание природы, жизненные перипетии или посетившая поэта мысль становятся импульсом к лирическому переживанию, порождают особое эмоциональное состояние героя.

Наличие в стихотворении развернутого сюжета переводит произведение в лироэпический жанр. Сюжет лирического произведения может быть ослаблен, как в стихотворении А. А. Фета:

Облаком волнистым

Пыль встает вдали;

Конный или пеший —

Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет

На лихом коне.

Друг мой, друг далекий,

Вспомни обо мне!

Искусство анализа стихотворения заключается, в частности, в деликатном прикосновении к лирическому сюжету, в умении подобрать слова, способные передать события, вызвавшие к жизни конкретный сюжет. Убеждая в невозможности напрямую передать содержание стихотворения Фета, А. А. Потебня проводит эксперимент — пересказывает его сюжет: «Вот что-то пылит по дороге, и не разберешь, едет ли кто или идет. А теперь видно… Хорошо бы, если бы заехал такой-то!» Точность соблюдена, но суть стихотворения таким пересказом полностью уничтожается. В. Г. Белинский остроумно сравнил пересказ лирического стихотворения с бабочкой, с крыльев которой сняли пыльцу.

5. Проблемы

Проблематика стихотворения определяется постановкой вопросов в тексте или подтексте произведения. Проблематика стихотворного произведения не имеет принципиального отличия от проблематики других родов литературы: поэты задаются этическими и социальными вопросами, дают свой отклик на «вечные» философские проблемы. Для художественной литературы характерно выведение проблемы в подтекст произведения, как это делает, например, Г. Р. Державин в завещательном стихотворении:

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

Более редким является прямая формулировка проблемы в художественном тексте:

С горы скатившись, камень лег в долине. Как

он упал? никто не знает ныне — Сорвался ль

он с вершины сам собой, Или низринут волею

чужой! Столетье за столетьем пронеслося:

Никто еще не разрешил вопроса.

(Ф. И. Тютчев)

Однако и такая постановка вопроса нуждается в читательском осмыслении, ведь речь идет об основополагающей философской проблеме: существует ли сверхразум, высшая воля Бога, определяющее все, даже падение камня, или миром правит стихия случая, а человек «покинут на самого себя»? Тютчев оставляет вопрос без ответа, что создает колоссальное драматическое напряжение стиха. Искусство анализа проблематики стихотворения заключается в умении видеть и формулировать проблему, организующую поэтическую мысль.

6. Композиция

Деление стихотворения на смысловые части позволяет проследить развитие темы, увидеть смену настроения, вычленить поэтическую мысль, отметить композиционную стройность стихотворения, гармоничную соотнесенность всех его частей. В ряде случаев деление на смысловые части невозможно в силу особой содержательной цельности стихотворения или его миниатюрности. Приведем стихотворение В. Хлебникова:

Когда умирают кони — дышат,

Когда умирают травы — сохнут,

Когда умирают солнца — они гаснут,

Когда умирают люди — поют песни.

Этот своеобразный поэтический реквием всему прекрасному, но обреченному на гибель нельзя членить на части, поскольку стихотворение равно одному предложению, которое вмещается в единственный катрен, а мысль, выраженная в нем, предельно спрессована.

В отличие от философской миниатюры Хлебникова стихотворение И. А. Бунина позволяет вычленить композиционные части.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет — Господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё — вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав —

И от сладостных слез не успею ответить,

К милосердным коленам припав.

Принцип композиционного членения подскажут строфы. В первом катрене разворачивается тема признания любви к жизни через утверждение красоты природы. Однако эта тема почти без смыслового перехода трансформируется в трагическую тему неизбежного ухода из жизни и преобразуется в философский мотив пути, судьбы, счастья и страдания. Второй катрен развивает темы словно бы с остановкой, с паузой, в которой сосредоточены не высказанные героем горькие раздумья о страданиях, выпавших ему на долю, иначе нельзя объяснить начало первой строки: «И забуду я всё…» Герою есть о чем забывать, однако приговор жизни не произносится, ибо человеку даровано счастье узнать «полевые пути меж колосьев и трав», почувствовать красоту вселенной. Последние две строки позволяют читателю вместе с лирическом героем пережить высокий миг благодарности, «сладостных слез» за дар жизни, в которой есть скорби, но есть и гармония, явленная человеку в природе.

7. Лирический герой

Содержание и границы понятия «лирический герой» спорны, но понятие это необходимо, так как оно ведет к постижению образа поэта. Характер героя эпического или драматического произведения раскрывается через его действия и поступки, через отношения с другими персонажами. Психологизм лирики сопряжен с характером лирического героя, который обнаруживается через внутреннее эмоциональное состояние, особенности картины мира, воссозданной его глазами часто в форме исповеди, лирического дневника. В итоге читателю явлена непосредственная правда личного переживания, подлинный и неповторимый голос поэта. Так, лирический герой поэзии Н. А. Некрасова предъявляет высокие требования как к миру, так и к самому себе. Это человек с раненым сердцем, тонко чувствующий чужую боль и свою вину, способный заражать силой своей страсти. Лирическое «я» порождает интонацию скорби или гнева, упрека или самообличения, мольбы или жесткого требования, ему чуждо бесстрастное созерцание, философское спокойствие при столкновении с различными проявлениями зла. Герой Некрасова, от лица которого ведется повествование, не стремится уйти от надрывающих душу картин мрачной повседневности, он страстно желает достижения идеала справедливости и гармонии.

При анализе стихотворения необходимо учитывать проблему соотнесенности лирического героя и автора. Эти отношения могут быть различными. Лирический герой может выступать поэтическим «двойником» автора. В этом случае можно говорить о лирическом «я» как о способе раскрытия авторского сознания. Характерным примером может служить фрагмент стихотворения А. А. Ахматовой:

Я научилась просто, мудро жить,

Смотреть на небо и молиться Богу,

И долго перед вечером бродить,

Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи

И никнет гроздь рябины желто-красной,

Слагаю я веселые стихи

О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Иногда в стихотворении мир предстает сквозь призму вымышленного «я». В этом случае следует говорить не о лирическом герое, а о лирическом субъекте, который порожден авторской фантазией и является способом раскрытия чужого сознания. Таковы многие стихотворения Ахматовой. Приведем фрагмент одного из них:

Муж хлестал меня узорчатым,

Вдвое сложенным ремнем.

Для тебя в окошке створчатом

Я всю ночь сижу с огнем.

Рассветает. И над кузницей

Подымается дымок.

Ах, со мной, печальной узницей,

Ты опять побыть не мог.

Понятие «лирический герой» актуально не для любого стихотворения. О лирическом герое трудно говорить, если художественной задачей стихотворения является постановка философской проблемы, а не изображение состояния души человека.

8. Преобладающее настроение, его изменение

В стихотворении конкретный план может совмещаться с символическим и аллегорическим, но главным для лирического рода литературы является эмоциональное содержание, которое связано с переживаниями лирического героя. Восприятие поэтического текста предполагает подключение к настроению, которым проникнуто произведение, умение чувствовать переливы душевных состояний героя, объяснять их мотивы. Как правило, чувства лирического героя явлены в динамике. В этом отношении ярким примером может служить стихотворение А. С. Пушкина «Сожженное письмо».

Прощай, письмо любви! прощай: она велела.

Как долго медлил я! как долго не хотела

Рука предать огню все радости мои!..

Но полно, час настал. Гори, письмо любви.

Готов я; ничему душа моя не внемлет.

Уж пламя жадные листы твои приемлет…

Минуту!., вспыхнули! пылают — легкий дым,

Виясь, теряется с молением моим.

Уж перстня верного утраты впечатленье,

Растопленный сургуч кипит… О провиденье!

Свершилось! Темные свернулися листы;

На легком пепле их заветные черты

Белеют… Грудь моя стеснилась.

Пепел милый, Отрада бедная в судьбе

моей унылой, Останься век со мной на горестной груди…

Дважды повторено в первой строке слово-приговор «прощай». Оно утверждает бесповоротность принятого решения, что создает высокое эмоциональное напряжение еще на подступах к теме. В этом «прощай» есть решимость, но нет согласия, есть понимание неизбежного, но нет воли лирического героя: «Она велела…» Тема от первой строчки к следующим двум развивается словно бы вспять: «Как долго медлил я! как долго не хотела / Рука предать огню все радости мои!..» Многоточие в этой строке — отзыв на многоточие первой строки, являющейся знаком чрезвычайной эмоциональной выразительности, смысл которого нужно почувствовать. Какая-то мучительная мысль остановила слово поэта или это спазм душевной боли, для которой нет слов, или, напротив, так обозначена тема воспоминаний о светлом образе возлюбленной, о минутах «радости»? А может быть, в этом обрыве первой строки есть указание на собранность воли перед решительным шагом: «Но полно, час настал. Гори, письмо любви». Настроение вновь меняется: душевные страдания героя столь велики, что он утрачивает чувствительность — «ничему душа моя не внемлет». Но это лишь временное оцепенение, которое вновь сменяется острым ощущением непоправимой утраты того, что безмерно дорого: «Уж пламя жадные листы твои приемлет… / Минуту!., вспыхнули! пылают — легкий дым, / Виясь, теряется с молением моим». Остроту переживаний передают в этих строках не только многоточия, как бы «разряжающие» текст, но и нагнетание глаголов, и высокая лексика вроде слов «моление» (слово остается до конца не проясненным в тексте) и «провиденье». Следующий эмоциональный поворот означен словом «свершилось». С этого момента в поэтический текст входят слова, которые прямо передают эмоцию скорби, беззвучного плача: «Грудь моя стеснилась. Пепел милый, / Отрада бедная в судьбе моей унылой, / Останься век со мной на горестной груди…» Тема не закрыта, ибо боль разлуки не может быть изжита, но все же в последней строке звучит не отчаяние, а верность вечному чувству любви.

Вместе с тем далеко не всегда в лирическом стихотворении прослеживается изменение настроения, ибо запечатленная поэтом эмоция может быть устойчивой, а чувства статичны. Для иллюстрации обратимся к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Я жить хочу! хочу печали…»

Я жить хочу! хочу печали Любви и счастию назло; Они мой ум избаловали И слишком сгладили чело. Пора, пора насмешкам света Прогнать спокойствия туман; Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан? Он хочет жить ценою муки, Ценой томительных забот. Он покупает неба звуки, Он даром славы не берет.

Автор передает целую гамму чувств, острых переживаний героя, но развитие поэтической мысли не приводит к изменению настроения, поскольку чувства даны в их предельном напряжении. В стихотворении нашла свое отражение философия абсолютного приятия жизни со всеми ее радостями и горестями, счастьем и страданием. Другой пример из творчества В. В. Маяковского покажет, что стихотворение колоссального эмоционального накала может пронизывать только одно чувство:

ГОРЕ

Тщетно отчаянный ветер бился нечеловече.

Капли чернеющей крови стынут крышами кровель.

И овдовевшая в ночи вышла луна одиночить.

9. Жанр

Уже в XIX в. в лирике шел процесс разрушения жанровой системы. Этому способствовала подвижность границ между жанрами, неопределенность жанровых признаков, творческая воля художника. Чаще всего строгое отнесение стихотворного произведения к какому-либо жанру невозможно, но деление на жанры сохраняется, хотя является условным. Анализ жанровой формы стихотворения помогает глубже понять его содержание, точнее описать своеобразие его формы: увидеть совмещение нескольких жанров, новаторское изменение традиционного жанра — его трансформацию.

По мере развития литературы интерес к некоторым жанрам утрачивался: такова судьба дифирамба (жанр античной лирики: гимн в честь бога Диониса), и мадригала (жанр панегирической поэзии: небольшое стихотворение о любви, построенное на комплиментах). В литературе нового времени дифирамб и мадригал существуют как подражания.

Основным жанром лирики является лирическое стихотворение — произведение небольшого объема, написанное стихами. Понятие «стихотворение» стало универсальным и обозначает произведение любого жанра лирики. Однако в ряде случаев поэты предпочитают конкретизировать жанр своих стихотворений. Так, знаменитое стихотворение А. С. Пушкина «Осень» имеет подзаголовок «Отрывок», что указывает на жанр, предполагающий намеренную незавершенность стихотворения философского содержания. Стихотворение «Безумных лет угасшее веселье…» Пушкин сопровождает подзаголовком «Элегия». Этот жанр получил в поэзии гораздо большее распространение, чем отрывок.

Древние греки элегиями называли произведения, откликающиеся на широкий круг тем, написанные строго определенным размером. Позднее римские поэты сузили жанр до изображения любовных переживаний. В новое время жанр элегии оказался тесно связан с глубоко личными темами (любовными переживаниями, созерцанием природы, раздумьями о своей судьбе), которые сопровождаются настроением печали, сожаления, меланхолии. В трактате «Поэтическое искусство» Н. Буало дает такой комментарий жанру элегии:

В одеждах траурных, потупя взор уныло,

Элегия, скорбя, над гробом слезы льет.

Не дерзок, но высок ее стиха полет.

Она рисует нам влюбленных, смех и слезы,

И радость, и печаль, и ревности угрозы;

Но лишь поэт, что сам любви изведал власть,

Сумеет описать правдиво эту страсть.

Элегия В. А. Жуковского «Вечер» проникнута смешанным чувством светлой печали и обращена к глубоко личным темам, к раздумьям о любви, природе, о проблемах бытия (неизбежность смерти и роковая предрешенность судьбы, подлинные и мнимые ценности). Романтическая элегия писалась, как правило, ямбом, использовала определенный поэтический словарь, однако со временем она утратила эти признаки, сохранив в качестве жанрового признака определенную тональность стихотворения и характерные для элегии темы.

Некоторые жанры, подобно сонету, обладают четкими жанровыми признаками, поэтому их относят к твердым стихотворным формам.

Форма сонета предполагает определенный объем (14 стихов), специфическую систему рифм, строгую строфическую композицию. Рекомендовались, но не стали обязательными и другие правила: строфы должны кончаться точками, слова — не повторяться, последнее слово должно быть ключевым. Особое требование касалось смысловой соотнесенности строф: поэтическая мысль от строфы к строфе развивается следующим образом: тезис — развитие — антитезис — синтез. Возможен и другой вариант: завязка — развитие — кульминация — развязка. Сонет возник в XIII в. и получил широкое распространение благодаря Ф. Петрарке. Жанр имеет две разновидности.

Итальянский сонет состоит из двух катренов и двух терцетов (трехстиший). Так построено пушкинское стихотворение «Поэту». Английский сонет состоит из трех катренов и одного двустишия, такова форма многих сонетов У. Шекспира.

Сонет остается живым жанром поэзии на протяжении многих веков. К нему обращались русские поэты и XIX, и XX вв. (И. А. Бунин «Ритм», К. Д. Бальмонт «Сонеты солнца, меда и луны»).

Существуют и другие твердые стихотворные формы, в которых традицией определены объем и строфическое строение стихотворения. Так, во французской поэзии XV в. появился триолет, ставший особенно популярным в культурах барокко и рококо. Триолет — восьмистишие с характерной рифмовкой (abaaabab): первое двустишие повторяется в конце строфы, а четвертый и седьмой стих воспроизводят первый стих, т. е. текст первой строки трижды повторяется в стихотворении, создавая определенный мелодический рисунок. В русской поэзии жанр освоен поэтами XVIII в., но широкое распространение получил благодаря поэтам серебряного века:

Рудо-желтый и багряный,

Под моим окошком клен

Знойным летом утомлен.

Рудо-желтый и багряный,

Он ликует, солнцем пьяный,

Буйным ветром охмелен.

Рудо-желтый и багряный,

Осень празднует мой клен.

(Ф. К. Сологуб)

Некоторые твердые стихотворные формы сложились в поэзии народов Ближнего и Среднего Востока. Рубаи — четверостишие в лирической и философской поэзии с расположением рифм: аааа или aaba, или abab. Мировую известность получили рубай персидского и таджикского поэта и философа О. Хайяма, жившего примерно в XI—XII вв.:

Мы источник веселья — и скорби рудник.

Мы вместилище скверны — и чистый родник.

Человек, словно в зеркале мир, — многолик.

Он ничтожен — и он же безмерно велик!

(Перевод Г. Плисецкого)

Газель — лирическое стихотворение, состоящее из 12—15 двустиший (бейтов) на одну рифму:

Замедли, караван, шаги. Покой души моей — уходит.

Уходит милая моя, и сердце тоже с ней уходит.

(Саади. Перевод Бану)

В японской поэзии получили распространение короткие нерифмованные стихотворения танка (пятистишие, состоящее из 31 слога) и хокку (17-сложное трехстишие). Танка — древнейший жанр японской поэзии (VIII в.). Главная мысль сосредоточена в первых трех строках, заключение — в двух последних. Для танка характерны темы любви, разлуки, странствия, времен года:

За выросшей травой

Мне сада не видать

Мне недосуг ухаживать за ним.

Я размышляю,

Вот моя отрада!

(Мибу но Тадаминэ)

Пустое, брось!

Нет тем для разговора.

Нет продолженья там,

Где мы остановились.

Любовь прошла, и нам пора расстаться!

1. Ассоциации с названием (первой строкой). (К. Паустовский писал: «Есть некий закон — закон ассоциаций, который весь хаос воспоминаний распределяет по сходству во времени и пространстве,

вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций — путеводная нить воображения. Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира. При наличии этого богатства любая

мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами».) Смысл заглавия.

2. Выделение микросмыслов. (Чтобы понять смысл целого текста, нужно «перевести» его с непрямого поэтического языка на «обычный», а для этого объяснить самому себе слова, понятия, фразы.)

3. Определение темы, проблематики стихотворения.

4. Анализ образов (образ лирического героя (каково состояние лирического героя?), центральный образ стихотворения, многозначные образы, концепты, архетипы, символы, микрообразы и др.).

Сопоставление образов по сходству, по контрасту, по ассоциации.

5. Сюжетно-композиционные особенности. Присутствует ли деление на строфы? (Зачин, кульминация, лирическая концовка; кольцевая композиция, повторы, контрасты и др.)

Изобразительно-выразительные средства: фонетические, лексические, фразеологические, морфологические, словообразовательные, синтаксические и др.

6. Тропы (эпитеты, метафоры, олицетворения, метонимия, перифраз, оксюморон, сравнение, гипербола, литота и др.).

7. Синтаксические средства (перенос, анафора, инверсия, параллелизм, риторический вопрос, восклицание, обращение, парцелляция, повторы и др.).

8. Лексические средства (тематические группы слов; старославянизмы, просторечные слова; синонимы, антонимы, неологизмы, фразеологические обороты и др.).

9. Морфологические средства: какие части речи преобладают и почему?

10. Фонетические средства: ассонанс, аллитерация, эвфония и др. Какие согласные определяют «музыку» стиха?

11. Размер, рифма, строфика: какова роль стихотворного размера в передаче настроения, которым проникнуто стихотворение?

12. Цветопись (свет и цвет в стихотворении).

13. Специфика жанровой формы (лирическое стихотворение, миниатюра, послание, сонет, элегия, баллада и др.).

14. Тематическая группа (философская, пейзажная, пейзажно-философская, религиозно-философская, интимная, гражданская лирика и др.).

15. Художественное время и пространство: каковы временные и пространственные границы художественного мира стихотворения?

16. Основная мысль, авторский идеал. Какие строки можно считать эмоциональным и смысловым центром стихотворения?

17. Какие чувства, мысли о жизни и человеке вызвало стихотворение?

18. Сравнить, как эта тема раскрыта у других поэтов.

ВНИМАНИЕ! В работах не должно быть никакой нумерации, только сплошной текст. Здесь всё дается схематично, поэтому и нумеруются пункты анализа. Можно выделять пункты с помощью красной строки.

Анализ стихотворения И. Бунина «Вечер»

Вечер

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе лёгким белым краем

Встаёт, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне…

Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

1. Выделяем микросмыслы по строфам: 1) о счастье мечтаем, а оно рядом: осенний сад, чистый воздух; 2) поэт-созерцатель следит за облаками, мы смотрим, но не видим, а счастье даётся знающим

(думающим); 3) окно открыто — мир открыт для всех, лирический герой отрывается от книг: прилетела птичка; для него нет мелочей; 4) день вечереет, гул молотилки; лирический герой видит, слышит,

счастлив. Всё в нём — это полнота жизни, гармония внутреннего мира с внешним. Счастье в самом человеке, потому что он наделён даром чувствовать.

2. Определяем тему: стихотворение посвящено одной из сложных этико-философских тем — теме счастья. Поднята проблема людей, не умеющих быть счастливыми, не умеющих видеть красоту мироздания.

Стихотворение написано 14.08.1909, Бунину 39 лет, а какое состояние души! Дореволюционные стихи отличаются завидным постоянством мироощущения, душевным здоровьем. Таким здоровьем он обязан своему

счастливому детству, своей близости к природе.

3. Интонация размышления, созерцания.

4. Образы. Небо — один из главных образов его поэзии. Небо — фон и центр размышлений. Небу подобна людская душа в самые лучшие минуты. Одну из книг поэт назвал «Под открытым небом» — это лирика

человека, у которого в детстве, когда формируется личность, было много неба. Образы (сад, окно, птичка, книга, взор) объединяют живую и неживую природу, создавая объёмный образ мира. Лирический

герой — это человек, который обладает внутренней гармонией, который конкретно и логично объясняет своё состояние счастья.

5. Преобладает зрительная образность, только один слуховой образ — гул молотилки. Бунин обладал редким зрением живописца и слухом музыканта.

6. Композиция. Стихотворение строфично, можно выделить 3 части: 1) утверждение: счастье всюду; 2) описание внешнего мира; 3) вывод: счастье — состояние души.

7. Выразительные средства: метафорические эпитеты (чистый, льющийся воздух, бездонное небо, лёгкий край), метафора (облако встаёт).

8. Стилистические фигуры.

Переносы: Встаёт, сияет облако. Давно

Слежу за ним…

Переносы и внутристиховые паузы создают интонацию размышления.

Инверсия давно слежу за ним делает акцент на слове «давно».

Важные для поэта слова стоят в конце предложения (всюду, облако, открыто, опустело) или стихотворной строки (вспоминаем, оно, давно, знаем, во мне).

Фигуры умолчания слежу за ним…, слышен на гумне… .

9. Лексика.

Слова повседневные, прозаические. Счастье и заключено в простых словах и понятиях. Можно выделить 2 тематические группы слов: о внешнем мире и о состоянии лирического героя (это подтверждает:

стихотворение относится к пейзажно-философской лирике).

10. Морфология: преобладают глаголы состояния лирического героя и глаголы движения в природе (встаёт, сияет, вечереет, опустело, села).

11. Цветопись: осенний сад — тёплые тона, сияет облако — белый цвет на небе.

12. Звукопись. Ассонанс «о» (окно открыто) передаёт бесконечность пространства, придаёт звуковой картине размеренность, задумчивость; сонорные во 2-й строфе (в бездонном небе лёгким белым краем)

создают мелодию, поёт душа.

13. Размер. 5-стопный ямб с пиррихием в каждой строке, кроме 5-й, 6-й и последней.

14. Рифмовка перекрёстная, рифма женская в нечётных строках и мужская в чётных. Все рифмы точные. Строфа состоит из 2-х четверостиший и 2-х трёхстиший.

15. Жанр: сонет (сонеты пишут о любви, у Бунина признание в любви самой жизни).

16. Пейзажно-философская лирика.

17. Поэтическое время — вечер — намеренно «растянуто», «замедлено» посредством детального описания, повторов. Пространство реальное, безграничное (бездонное небо).

Хронотоп осенний сад — одновременно и место, и время.

18. Идея: для «знающего» счастьем оборачивается раскрытое в осенний сад окно, птичка, опустевшее небо — повседневное, прозаичное.

19. Авторская концепция. Поэтическая философия Бунина в единстве бытия. Счастье — по Бунину — в полном единении с природой, оно даётся тем, кто проник в её тайны, впитал в себя. Это созвучно

утверждению писателя-философа Ф. Достоевского: «Человек несчастен потому, что не знает, что он счастлив».

Анализ стихотворения А. Ахматовой «Муза»

В 1924 году, пережив революцию, Гражданскую войну, смерть мужа — поэта Н. Гумилёва, Ахматова написала стихотворение «Муза»:

Когда я ночью жду её прихода,

Жизнь, кажется, висит на волоске.

Что почести, что юность, что свобода

Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот пришла. Откинув покрывало,

Внимательно взглянула на меня.

Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала

Страницы “Ада”»? Отвечает: «Я».

1924

Ахматова не рассталась с родиной, но все муки позора и жестокость внутреннего изгнания (её дважды за жизнь не печатали почти по 20 лет) были ей знакомы. И по¬тому так ярок в её стихах портрет

Данте — гордого, непримиримого, сохраняющего человеческое достоинство поэта с сердцем, разрывающимся на любовь и ненависть к родной Флоренции.

1. Микротемы: лирическая героиня ждёт прихода музы ночью, когда тишина и ничто не помешает встрече; встреча очень важна, от неё зависит жизнь; ни почести, ни свобода не заменят счастья от встречи

с музой. И вот пришла, откинув покрывало, будто разбудила, озарила «спящего» поэта, подарила состояние полёта. Внимательно взглянула, чтобы оценить талант или нечто иное. Лирическая героиня

обращается к ней на «ты», как к знакомой, доверительно или иронично. Задаёт только один, самый важный для неё, вопрос: «Ты ль Данту диктовала страницы “Ада”?» Ей важно чувствовать, что муза для

всех одна, воспринимать музу как душу поэзии, которая свободно перемещается в пространстве и времени, может подарить озарение и Данте, и Ахматовой, потому что поэты живут вне времени.

2. Тема: встреча с музой, ощущение её присутствия как рабочей реальности своего творчества.

3. Образы: лирическая героиня — взволнованная, одухотворённая, муза — величественная, страдающая, Данте — двойник Ахматовой (горечь судьбы роднит музу Данте и поэзию Ахматовой).

4. Тропы: перифраз (муза — «милая гостья с дудочкой в руке»), вспомним признание Есенина: божья дудка не пополняется, т. е. нет вдохновения. Персонификация (муза воспринимается как богиня

Поэзии), метонимия (страницы «Ада» — «Божественная комедия» Данте).

5. Стилистические фигуры: фразеологизм (висит на волоске), перенос («Ты ль Данту диктовала // Страницы “Ада”?»), придаточное предложение («Когда я ночью…») в 1-й части растягивает, замедляет

время, во 2-й части простые предложения передают динамичную картину.

6. Композиция: 2 части (до прихода и после прихода музы).

7. Лексика: разговорная (Данту вместо Данте, ль).

8. Размер: 5-стопный ямб.

9. Интонация: торжественная, интимнодружеская.

10. Жанр: лирическое стихотворение на философскую тему.

11. Основная мысль: напомнить о божественной природе искусства.

Анализ стихотворения Б. Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать!»

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною чёрною горит.

Достать пролётку. За шесть гривен,

Чрез благовест, чрез клик колёс

Перенестись туда, где ливень

Ещё шумней чернил и слёз.

Где, как обугленные груши,

С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.

1912, 1928

1. Выделение микросмыслов. Ещё зима, но появляются приметы весны. Лирический герой видит образ горящей весны. Весна преображает мир: конкретные образы наполняются новым смыслом (грачи — груши).

Лирический герой обретает способность писать, он бросается навстречу природе, её стихиям, вдохновение связано с теми переменами, что принесла весна. Он отдаётся своим впечатлениям; чем случайней

кажется выбор того, что им воспринято, тем ближе процесс творчества к природным процессам.

2. Тема: жизнеутверждающая тема прихода весны, которая становится причиной вдохновения поэта.

3. Интонация размышления.

4. Образы: образ лирического героя — одухотворённый. Микрообразы: пролётка, колёса, лужи, слякоть, доминантный образ — дождь, ливень.

5. Преобладает звуковая образность: «Благовест» — колокольный звон, «клик» — победный возглас колёс — создают ощущение праздника, торжества; шумный ливень.

6. Композиция. Стихотворение строфично, условно можно разделить на 2 части: внешний план (пробуждение весны) и внутренний (процесс творчества). Стихотворение построено на уподоблении ранней

весны, ливня и поэтического вдохновения.

7. Художественное время: конец февраля.

8. Выразительные средства: метафора и алогизм (слякоть горит), сравнение (грачи — груши), эпитет (грохочущая слякоть).

9. Стилистические фигуры: парцелляция (Достать пролётку. За шесть гривен…), строфическая анафора (достать чернил… достать пролётку), повтор (достать, навзрыд).

Назывное предложение (Февраль.), восклицательное предложение.

10. Лексика. Изменение фразеологизма слагаются навзрыд вместо «плакать навзрыд» — передаёт полноту чувств, искренность. Две тематические группы слов: о весне и о состоянии лирического героя,

разговорная и библейская лексика.

11. Морфология. Глаголы стоят в инфинитиве, имеют оттенок «побуждения» (Достать чернил и плакать!; писать навзрыд; достать пролётку).

12. Цветопись (чёрный цвет) сближает такие «далёкие вещи», как весна, грачи, проталины, — и чернила.

13. Звукопись. Плавность «л», шуршание «ш» и грохот «ч-р».

14. Размер: 4-стопный хорей.

15. Рифма. Внутристиховая рифма («весною чёрною») усиливает мелодичность; чередование мужской и женской рифмы.

16. Жанр: пейзажно-философская лирика.

17. Основная мысль: показать, как процесс творчества становится естественным продолжением процессов, происходящих в природе весной.

18. Пафос жизнеутверждающий.

Обучение анализу стихотворения

Анализ стихотворения – это один из непростых видов

деятельности на уроках литературы в школе, даже с учетом того, что часто предлагаются определенные

алгоритмы анализа стихотворения. Но стихотворная речь весьма вариативна и

поэтому, зачастую, произвести анализ того или иного стихотворения, опираясь на

какую-нибудь конкретную модель оказывается для обучающихся очень сложно.

Поэтому учу своих учеников не бояться анализа стихотворений и прибегать к

импровизации в ходе работы. Даю им общую схему, которую учителя используют

при подготовке к экзаменам по литературе.

Предлагаю вашему вниманию вышеназванную схему

анализа стихотворения, а также готовый анализ стихотворения Федора Ивановича

Тютчева «Осенний вечер», произведенный на основе этой схемы.

Универсальная схема

анализа стихотворения

1. ПОЭТИЧЕСКАЯ «ЗАСТАВКА» (вступление)

1. Об авторе

(своеобразие творчества поэта; литературное течение).

2. О стихотворении (эпиграф или посвящение; анализ названия).

З. Дата написания с историческим и биографическим содержанием.

4. Связь стихотворения с эпохой, если это необходимо для понимания основной

идеи.

2. ТЕМАТИКА

(о чем? чему посвящено?)

«вечные темы»

(любовь, дружба, Родина, творчество, свобода, природа — в лирических стихотворениях);

конкретно — историческая (в балладах).

•

-Клише:

— В стихотворении (ФИО автора) описывается (кто или что?).

— В стихотворении (ФИО автора)

говорится (о ком или о чем?).

— В стихотворении (ФИО автора) рисует

(что или кого?).

З. ПРОБЛЕМАТИКА:

— человек и общество;

— человек и история;

— человек и природа;

— творец и искусство;

— человек и человек;

— мифологическая или фантастическая;

— национально — историческая;

— идейно — нравственная;

— философская (размышления о смысле жизни).

*Клише:

-Поэт пытается

разрешить проблему…

-В стихотворении поэт поднимает проблему…

-…проблемы представлены поэтом читателю.

4. ПАФОС (эмоциональное отношение автора к изображаемому):

— героический (П. Тихонов «Баллада

о гвоздях»);

— драматический (А. Ахматова «Сероглазый король», Н. Заболоцкий «Журавли»);

— романтический (А.С.Пушкин «К морю», М. Ю.Лермонтов «Песня

о купце Калашникове»);

— сатирический (басни,

эпиграммы, А.С. Пушкин

«Полумилорд, полукупец»);

— сентиментальный (А. С. Пушкин «Вновь я посетил»);

— оценочный (А. С. Пушкин

«Я памятник себе воздвиг…»).

*Клише:

— В стихотворении … царит настроение …

— Чувствуется … отношение автора.

— Настроение (пафос)

меняется на протяжении стихотворения от… к…

5. ЖАНР стихотворения:

— ода (торжественно — лирическое стихотворение, прославляющее героические подвиги,

заслуги перед отечеством, воспевающее величественное в жизни и природе, Г. Р. Державин

«Фелице»);

— гимн (хвалебная песнь);

— сонет (стихотворение в 14 строк,

А. С. Пушкин «Поэту»);

— послание

(стихотворение, адресованное какому — либо лицу, близкое к письму, А. С. Пушкин

«К Пущину»);

— мадригал (небольшое стихотворение, обычно любовного

содержания, посвященное даме и восхваляющее ее);

— стансы

(стихотворение, каждая строфа которого представляет собой законченное синтаксическое целое, А. С. Пушкин «Стансы»);

— эпиграмма (сатирическое стихотворение, обращенное к какому — либо лицу);

— баллада (небольшое

сюжетное стихотворение, в основе которого лежит какой — то необычный случай,

историческое событие или предание, В. А. Жуковский

«Лесной Царь»);

— элегия (стихотворение, пронизанное печалью, грустным

раздумьем, В. А. Жуковский «Вечер»);

— признание (в любви, верности,

дружеских чувствах, А. С. Пушкин «Я

вас любил..»);

— размышление (М. Ю. Лермонтов «Дума»);

— разговор (Н. А. Некрасов

«В дороге»);

— притча (поучение в иносказательной, аллегорической форме, Н. А. Некрасов «Ключи

от счастья женского» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»);

— романс, песня;

— исповедь (А. А. Ахматова

«Долгим взглядом твоим истомленная…»);

— эпитафия (надгробная стихотворная надпись);

— эпиталама (прославление бога Гименея и новобрачных);

— эклога (сентиментальное стихотворение о возвышенных чувствах, вызванных созерцанием природы или любовными переживаниями).

*Клише:

— По жанру это стихотворение можно отнести к …, так как в нем …

6. ХАРАКТЕРИСТИКА лирического героя:

— его мысли,

чувства, переживания;

— близок автору,

выражает его мысли, чувства, переживания;

— далек от авторской позиции

(чем?);

— как лирический герой изменяется в стихотворении, как трансформируются его мироощущения,

*Клише:

—

Лирический

герой — двойник автора, в нем мы видим отражение авторских чувств, размышлений, судьбы поэта.

—

Лирический герой — абсолютно

самостоятельное явление. Поэт как бы «примеривает» другой

образ, пытается жить жизнью другого человека, героя.

7. ИДЕЯ (основная

мысль) раскрывает представление автора об идеале, систему авторских оценок.

8. Как раскрывается

идея произведения (в композиции, в системе образов, в выборе языковых средств).

*Клише:

— Основная мысль

автора раскрывается в …

— Раскрыть идею помогают ключевые

слова…

9. КОМПОЗИЦИЯ лирического

стихотворения неразрывно связана со структурой стиха. Сколько строф по

какому количеству строк:

— двустишие;

— трехстишие (терцет);

— четверостишие (катрен);

— шестистишие (секстина);

— семистишие (септима);

— восьмистишие (октет);

— четырнадцатистрочная «онегинская» строфа.

*Клише:

Стихотворение можно разделить на … части,

так как …

— Композиционно стихотворение делится на …

—

10. ПРИЕМЫ раскрытия

образов (портрет, интерьер, пейзаж, действия и поступки, мысли и переживания, антитеза -противопоставление,

сопоставление, психологический параллелизм —

сопоставление состояния природы

и состояния человека,

А. К. Толстой «Не ветер,

вея с высоты

…»).

11. ЛЕКСИКА (высокая —

историзмы, архаизмы, старославянизмы; общеупотребительная, подчеркивающая обычность темы; сниженная,

для создания сатирического образа, подчеркивающая негативное отношение автора; синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, неологизмы, в том числе контекстуальные.

12. СЮЖЕТ есть в

каждом стихотворении, если в балладе он близок к повествованию, то в лирическом стихотворении он в развитии

чувств, мыслей, переживаний лирического героя

(проследить по строфам стихотворения).

*Клише:

— Движение (развитие) чувств (мыслей) передается от … в первой строфе,… во второй и т.д.

13. ТРОПЫ И ФИГУРЫ (языковые средства

образного

раскрытия идейного

содержания произведения и авторской оценки):

СРАВНЕНИЕ

— сопоставление

двух предметов или явлений, обладающих

общим признаком («Анчар, как грозный часовой»,

«Как мимолетное виденье»);

ЭПИТЕТ — художественное определение («железный стих»», «седое море»,

«ветреная младость»);

МЕТАФОРА — скрытое сравнение одного предмета или явления

с другим

по принципу сходства

(«звезда пленительного счастья», «золото волос», «дождь

звезд);

Олицетворение

— вид метафоры — перенос признаков

живого

существа на неживое («Ночевала тучка золотая», «Приходит

вечер, шлейфом шелестя»);

АЛЛЕГОРИЯ

— образное

иносказание, образ условен, подразумевается иное.

Часто в басне волк — злоба, лиса —

хитрость, осел — упрямство («Волк и ягненок»

И. А. Крылова).

СИМВОЛ —

неустойчивое иносказание, сложный,

многозначный образ («Анчар»

Пушкина, «Парус» Лермонтова);

МЕТОНИМИЯ

— замена

одного слова другим на основе связи их значений по смежности («театр рукоплескал» вместо «публика рукоплескала», «его перо любовью

дышит», «фарфор и бронза на столе»);

КАТАХРЕЗА — противоречивая метафора (зеленые чернила);

СИНЕКДОХА — часть

замещает целое («Белеет

парус одинокий», множественное число заменяет единственное («И слышно было до рассвета, как ликовал француз»);

АНТОНОМАСИЯ —

переименование, употребление собственного имени вместо нарицательного («Ты Геркулес» вместо «ты очень силен», «И может собственных

Невтонов и быстрых разумом Платонов российская земля рождать»);

ГИПЕРБОЛА — художественное преувеличение («змея стометроворостая»);

ЛИТОТА — художественное преуменьшение («Ниже тоненькой травиночки надо голову клонить»);

КАНОФЕМИЗМ — замена мягкого

слова более «грубым» («зеньки

таращит»);

ЭВФЕМИЗМ —

замена

«грубого» слова более мягким (не «прощай», а «позволь расстаться мне с тобою»);

ИРОНИЯ (насмешка)

и САРКАЗМ (злая, горькая насмешка) (И

сойдешь ты в могилу…герой, втихомолку проклятый отчизною.);

ПЕРИФРАЗ — замена

собственного имени, названия описательным оборотом («Погиб Поэт!- невольник

чести — вместо «Пушкин»).

ТРОПЫ способствуют художественной выразительности поэтической речи.

ИНВЕРСИЯ —

перестановка, необычный порядок слов в предложении: Не ветер, вея с высоты.

Листов коснулся

ночью лунной./А. К. Толстой./

АНТИТЕЗА — противопоставление:

Они сошлись: волна

и камень, Стихи и проза, лед и пламень

—

Не столь

различны меж собой./А. С. Пушкин./

СИНТАКСИЧЕСКИЙ

ПАРАЛЛЕЛИЗМ —

стихи с одинаковой синтаксической

конструкцией:

В синем небе звезды

блещут,

В синем море волны

хлещут…/А. С. Пушкин./ АНАФОРА — повтор начальных

слов строки, строфы:

Коль любить, так без

рассудку,

Коль грозить,

так не на шутку…

ЭПИФОРА — повтор

конца строки или строфы: Мело, мело по

всей земле,

Во все пределы.

Свеча горела

на столе. Свеча

горела.

РИТОРИЧЕСКИЙ

ВОПРОС — не

требующий ответа, для привлечения внимания

к изображаемому:

Что ищет он в

стране далекой? Что кинул он

в краю родном?

РИТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ и РИТОРИЧЕСКОЕ ВОСКЛИЦАНИЕ:

Москва! Москва!

Люблю тебя, как сын.

МНОГОСОЮЗИЕ —

создает плавность, текучесть

речи.

БЕССОЮЗИЕ —

придает динамику, ускорение.

ГРАДАЦИЯ восходящая и нисходящая:

Пришел, увидел,

победил.

УМОЛЧАНИЕ — не сказанное, но легко домысливаемое. ПЛЕОНАЗМ — употребление слов, излишних для выражения мысли:

«мертвые трупы» в «Борисе

Годунове» Пушкина.

ОКСЮМОРОН — сочетание противоположных понятий:

«Пышное природы

увяданье», «Той грустной

радостью, что я остался жив».

ЭЛЛИПСИС —

пропуск

во фразе какого — либо слова, легко подразумевающегося, для динамичности речи:

Зверю — берлога, Страннику — дорога, Мертвому — дроги,

Каждому — свое./М. И. Цветаева./

АЛЛЮЗИЯ — намек на известный факт литературы, истории

для вызова в памяти читателя

определенной ассоциации: «Попал как Чацкий

с корабля на бал».

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ — заимствование строки из чужого

текста: «Не слышно

шуму городского» /А. А. Блок /

*Клише:

— С помощью

… автор создает

…

— Используя … поэт создает

образ …

— Для создания

настроения автор использует…

14. РИТМ — чередование в каждой строке

каждой строфы ударных

и безударных слогов.

15. СТИХОТВОРНЫЕ РАЗМЕРЫ:

— ЯМБ— — двусложная стопа с ударением

на втором слоге:

И он к устам моим приник, И вырвал грешный

мой язык…

— ХОРЕЙ — — двусложная стопа с ударением на первом слоге:

Ночь тиха. Пустыня

внемлет богу…

— ПИРРИХИЙ— — стопа, состоящая

из двух безударных слогов: Швед, русский,

колет, рубит, режет…

— ДАКТИЛЬ-

— — — трехсложная

стопа с ударением на первом слоге: Русь — не шелохнется,

Русь — как убитая…

— АМФИБРАХИЙ—— трехсложная стопа с ударением на втором слоге:

И скучно,

и грустно, и некому

руку подать…

АНАПЕСТ——- трехсложная стопа

с ударением на третьем

слоге:

Вот парадный

подъезд. По торжественным дням…

*Клише:

— Стихотворный размер….. типичен для творчества поэта.

— Совершенно необычно

использование … для творчества …

16. РИФМА — звуковой повтор

в конце строк. Способ рифмовки:

а) перекрестная — абаб;

б) кольцевая —

абба; в) смежная — аабб;

— по ударению:

а) мужская

(на последнем слоге);

б) женская

(на предпоследнем слоге);

в) дактилическая (третий ударный слог от конца строки);

— по созвучию:

а) точная

(полное совпадение);

б) неточная

(совпадение отдельных звуков);

белый стих — нерифмованный / «Вновь я посетил»

/’Пушкина/.

*Клише:

— Часто ключевое слово …ставится в конце строки.

— Рифма

организует стихотворение, делает

его музыкальным.

17. 3ВУКОПИСЬ, ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

—

ЗВУКОПИСЬ усиливает впечатление от поэтического текста:

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний первый

гром, Как бы резвяся

и играя, Грохочет

в небе голубом.

— АССОНАНС — повторение одинаковых гласных звуков: Одну молитву чудную

твержу я наизусть.

— АЛЛИТЕРАЦИЯ — повторение одинаковых согласных звуков: Задремали звезды золотые, Задрожало зеркало затона.

*Клише:

— Гласные звуки … создают

музыкальность, напевность.

— Согласные звуки … несут смысл …

— Звукопись из … помогает

«услышать» текст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Что мне особенно

близко или интересно

в избранном стихотворении?

Анализ

стихотворения Федора Ивановича Тютчева «Осенний вечер»

Поэтическая

«Заставка»:

1. Поэт не планировал написание стихотворений

заблаговременно. Его стихи рождались от внезапных ощущений, впечатлений. В эти

моменты он был во власти эмоций и действовал импульсивно.

2. После окончания

Московского университета Федор Иванович поступил на государственную

дипломатическую службу и был определён в Мюнхен. Не имея возможности

разговаривать за границей на родном языке, молодой дипломат восполнял эту

пустоту написанием стихов. Именно тоска по дому подтолкнула его к написанию

этого стихотворения.

3.

Стихотворение

было написано в 1830 году, во время пребывания писателя в Мюнхене.

Тематика:

В стихотворении Ф.И. Тютчев

осмысливает единство природы и человека, сравнивает осенний вечер с жизнью

человека.

Проблематика:

Основную

проблему поэт видит в том, что жизнь быстро пролетает. И все в этой жизни не

вечно.

Пафос:

В стихотворении «Осенний вечер»

царит грустное настроение,

навевающее ностальгию.

Жанр:

В этом стихотворении переплетаются

лирика философская и пейзажная,

так как поэт на фоне описания природы предается размышлениями о жизни человека.

Характеристика

лирического героя:

Лирический герой — двойник автора,

он размышляет на тему неизбежности

(увядание природы). Но ему становится легче от того, что каждый раз после

увядания природа оживает и возрождается вновь.

Идея (основная

мысль) — рассуждение о человеке и

природе, сравнение их.

Композиция

Стихотворение состоит из одной строфы, которая насчитывает

двенадцать строк. Но по смыслу его можно разделить на три части:

1. Первая

часть представляет собой пейзажную зарисовку. Здесь выдвигается тезис, на

котором строится всё произведение.

2. Во

второй части пессимистические нотки — увядание природы.

3. Финал

стихотворения – философский вывод, где проводится параллель между человеком и

природой.

Тропы и фигуры

Эпитеты — («порывистый,

холодный ветр», «томный шелест», «умильная, таинственная прелесть»).

Метафоры —

(«стыдливость страданья», «предчувствие бурь»).

Олицетворения- («улыбка

увяданья», «грустно-сиротеющей землёю», «томный шелест») природа будто оживает,

приобретает человеческие чувства.

Инверсия — «есть прелесть»,

«листьев шелест».

Сравнения — «кроткую

улыбку увяданья» осенней природы с «божественной стыдливостью страданья» в

человеке.

Стихотворные

размеры: Пятистопный

ямб

Рифма – перекрёстная (абаб).

Заключение

Осень является моим любимым временем года, поэтому

стихотворение Ф.И. Тютчева мне интересно. Стихотворение очень простое, но в

нем есть мысли, над которыми можно поразмышлять. Мне нравится описываемый

поэтом пейзаж, нравится, как изменяются эмоции по ходу стихотворения.

Анализ стихотворения

– это направленный разбор лирического произведения, в ходе которого используется определенная схема для выявления характеристик стиха.

План анализа стихотворения — это полное исследование произведения. Для разбора стиха потребуется информация об авторе, самом произведении, фактах и истории написания. Собственное мнение и восприятие помогут сделать сопоставительный анализ нешаблонным. Для анализа немаловажным будет способность ставить себя на место автора или героя произведения, чувствовать и сопереживать.

Проблема выбора

Часто школьникам бывает трудно определить, какое именно произведение взять для анализа на уроке по литературе. К сожалению, многие при этом руководствуются объемом произведения, ошибочно полагая, что небольшое лирическое сочинение легче для изучения. Однако выбор стихотворения должен определяться не данным параметром.

Лучше всего брать для анализа ключевое стихотворение в творчестве того или иного поэта. Так ученикам, которые уже ознакомились на занятиях с литературными сочинениями автора, будет легче выделить наиболее важные черты, характерные для его лирики. Например, в творчестве А. Пушкина главными являются тема дружбы и любви, М. Лермонтова – вольнолюбивая тематика, С. Есенина – русская природа и т. д. Автор и название стихотворения уже во многом являются своеобразной подсказкой для ученика. Школьник, знакомый с творчеством выбранного автора, уже по заголовку может примерно определить, о чем пойдет речь в данном произведении.

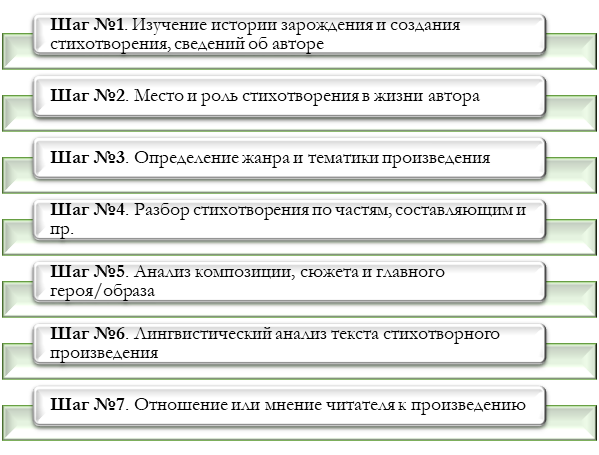

План анализа стихотворения

Делать анализ стихотворения необходимо придерживаясь определенного плана (схемы). Таким образом, можно максимально полностью раскрыть все необходимые пункты. План анализа стихотворения включает в себя следующие этапы:

1. Автор и название стихотворения.

2. История создания стихотворения

/ когда написано, по какому поводу, кому посвящено/.

3. Тема, идея, основная мысль

/ о чем стихотворение /. Цитаты из текста, подтверждающие выводы. Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.)

А) Тема стихотворения: – пейзаж; – общественно-политическая; – любовная/интимная; – философская.

Б) Идея

В) Настроение

Г) Сюжет: – есть сюжет: образы событий (…каких именно…); – без сюжета: образы чувств (…).

4. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора, тема и идея стихотворения.

- Подобрать в тексте «ключевые» слова и образцы, раскрывающие главную мысль поэта, составить «цепочки» ключевых слов.

- Проанализировать художественные приёмы, которые использует автор: метафоры, эпитеты, олицетворения, метонимии, сравнения.

- Необходимо помнить, что за счёт применения определённых художественных приёмов слово в стихе значит больше, чем в обыденной речи / т.е. больше своего лексического значения, которое зафиксировано в толковых словарях/. Слово приобретает новый смысл, возникают новые связи между словами. Так и создаётся поэтический образ, который отражает неповторимость художественной манеры автора. Необходимо обратить внимание на:

А) Ритм стиха, стихотворный размер:

Ямб 2,4,6,8,10

Хорей 1,3,5,7,9

Дактиль 1,4,7,10

Амфибрахий 2,5,8,11

Анапест 3,6,9,12

Б) Рифма: аабб – парная; абаб – перекрёстная; абба – кольцевая. анафоры (одинаковое начало строчек)- как бы дополнительная рифма, только в начале стиха. переносы (значение переносимого слова подчёркивается, на нём делается смысловой акцент).

Рифма дополнительно связывает по смыслу рифмующиеся слова и строчки, создаёт новые значения слов.

В) Звуковые повторы/связывают по смыслу слова в строке, стихи в строфе, как бы «внутренняя рифма»/.

И крутится в моём мозгу:

Мазурка, море, смерть, Марина

5. Композиция лирического произведения.

Необходимо:

- определить ведущее переживание, чувство, настроение, отразившееся в поэтическом произведении;

- выяснить стройность композиционного построения, его подчинённость выражению определённой мысли;

- определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с собой; внутренняя несвобода героя и т.д.)

- определить жизненную ситуацию, которая, предположительно, могла вызвать это переживание;

- выделить основные части поэтического произведения: показать их связь (определить эмоциональный “рисунок”).

Композиция стихотворения, его деление на строфы (как соотносится смысл стихотворения и его деление на строфы). Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается часть основной мысли.

Сопоставлен или противопоставлен смысл строф.

Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод.

6. Поэтическая лексика.

Необходимо выяснить активность использования отдельных групп слов общеупотребительной лексики – антонимов, архаизмов, неологизмов, омонимов, синонимов.

- выяснить меру близости поэтического языка с разговорным

- определить своеобразие и активность использования тропов

Тропы – слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, переносном значении:

- аллегория – иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные образы и предметы;

- гипербола – художественное преувеличение;

- ирония – скрытая насмешка;

- литота – художественное преуменьшение;

- метафора – скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений, в котором слова “как”, “словно” – отсутствуют;

- олицетворение – например: куст, который разговаривает, думает, чувствует;

- параллелизм;

- сравнение;

- эпитет – художественное определение.

7. Стилистические фигуры:

Поэтический синтаксис (синтаксические приёмы или фигуры поэтической речи)

- антитеза/противопоставление;

- градация – например: светлый – бледный – едва заметный;

- инверсия – необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением синтаксической конструкции;

- повторы/рефрен;

- риторический вопрос, обращение – повышают внимание читателя и не требуют ответа;

- умолчание – незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не полностью, читатель додумывает её сам.

8. Поэтическая фонетика:

Использование звукоподражаний, звукозаписи – звуковых повторов, создающих своеобразный звуковой “рисунок” речи.

- аллитерация – повторение одинаковых согласных

- анафора – единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз или строф

- ассонанс – повторение гласных

- эпифора – противоположна анафоре – повторение одинаковых слов в конце нескольких фраз или строф

9. Образ лирического героя, авторское “Я”.

- сам автор

- рассказ от лица персонажа

- автор играет какую-то роль

10. Литературное направление:

романтизм, реализм, сюрреализм, символизм, акмеизм, сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и т.д.

11. Жанр:

эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет и т.д.

Помните, анализ стихотворения пишется как сочинение, никаких пунктов плана не ставим, это законченный текст с обязательным цитированием!

В кавычки берем слово, словосочетание, 1 строку, более одной строки, оформленные как стихотворение, идет без кавычек, например:

1. Лермонтов задумывается о том, как одиночество влияет на человека: И скучно, и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды…

2. Лермонтов задумывается о том, как одиночество влияет на человека: «И скучно, и грустно, и некому руку подать/ В минуту душевной невзгоды»

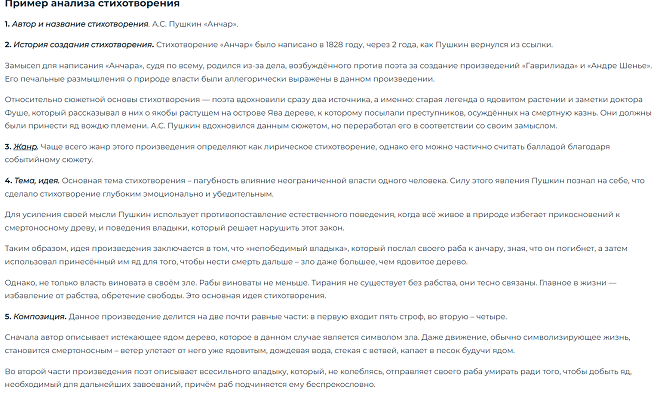

Об авторе

Лучший пример анализа стихотворения – это детальный разбор произведений русской классической литературы. В качестве образца можно выбрать любовную лирику известного поэта Ф. Тютчева. Его произведение «О, как убийственно мы любим» — прекрасный образец для анализа на школьных уроках. Работу следует начать с краткой характеристики творчества автора. В данном случае необходимо указать, что поэт считается признанным мастером миниатюрных лирических сочинений.

Его стихи проникнуты философскими размышлениями о смысле жизни, о судьбах людей, их переживаниях и страданиях. Лирика поэта отличается страстным пафосом и эмоциональностью. Данный пример анализа стихотворения также включает небольшое упоминание о том, какие обстоятельства подтолкнули поэта к созданию рассматриваемого произведения.

Основная тема стихотворения «Дума»

Основной темой и кратким содержанием произведения являются размышления о бессмысленности жизни человека, который не способен чувствовать, понимать искусство, сопереживать и признавать Бога.

В произведении заложена идея невозможности жизни без понимания своего предназначения и жажды оставить после себя след для будущих поколений.

Жизнь «потерянного поколения» видится Лермонтову куда более ужасной, чем смерть. Ум и сердце этих людей зачерствели, они не способны ценить жизнь и стараться менять ее к лучшему. На фоне этих переживаний лирический герой обнаруживает признаки этого недуга и у себя.

Автор призывает читателя отринуть сытую жизнь, построенную на «ошибках отцов» и взять судьбу духовного наследия в свои руки.

Задумка

Второй пункт задания предполагает приведение небольшой исторической справки о том, какие события в жизни автора привели к написанию того или иного лирического сочинения. Как правило, речь идет о каких-либо важных переменах в личной жизни, в его творчестве, связанных с сильным душевным подъемом либо, наоборот, психологическим кризисом.

В данном случае речь идет о тяжелой сердечной драме Тютчева, который фактически вступил в гражданский брак, что по понятиям 19 века считалось крайне постыдным поступком. История создания стихотворения связана с этой тяжелой историей: возлюбленная поэта Е. Денисьева за свой роман с Тютчевым подверглась гонению светского общества, прошла через тяжелые нравственные страдания. Тютчев, остро чувствуя свою вину за мучения девушки, посвятил ей рассматриваемое произведения, в котором излил свою горечь и боль, а также просил у нее прощения за все то, что ей пришлось ради него перенести. Итак, описание истории создания стихотворения очень важен для понимания смысла и содержания произведения.

Структура

Анализ стихотворения Тютчева «О, как убийственно мы любим» необходимо продолжить раскрытием особенностей построения данного произведения. Всего лишь несколько строчек поэт посвящает счастливым дням любви. Все произведение построена на контрасте между счастливым прошлым и роковым настоящим. Поэт противопоставляет внешность своей возлюбленной, ее радость и искренность чувств ее нынешнему горю от гонений света. Почти каждое четверостишие представляет собой сравнение прошлого счастья, которое поэт называет сном, и тяжелого настоящего. Данный анализ стихотворения Тютчева отражает особенности его лирики, которая отличается страстностью в выражении автором своих эмоций, огромной экспрессией, и неподдельными переживаниями.

Средства выразительности

В стихотворении А.С.Пушкина «Поэт» можно выделить несколько особо важных тропов:

- Так, в произведении часто встречаются метафоры: «меж детей ничтожных мира»(так автор называет людей), «божественный глагол», «молчит его святая лира».

- Сравнения также присутствуют в стихотворении: поэт уподобляется орлу во второй строфе.

- Эпитеты придают словам особый оттенок: вдохновлённый поэт становится «диким и суровым», простое слово превращайся в «божественный глагол» в устах поэта.

- Также в первой и во второй строфе можно увидеть увидеть такой троп, как инверсия («Бежит он, дикий и суровый»).

Автор: Анастасия Сметанова

Тематика произведения

В данном пункте школьник должен несколькими фразами указать, какие идеи чаще всего находили отражение в творчестве автора. Таким небольшим вступлением он покажет свое знание особенностей лирики изучаемого поэта и одновременно сделает небольшое вступление к основной части анализа.

Сюжет и композиция стихотворения в этом пункте должны быть в центре внимания учащегося. Рассматриваемое произведение, как уже говорилось выше, строится на принципе контраста: автор противопоставляет счастливую любовь тяжелому горю от нареканий света. Тема любви сквозной линией проходит через все произведение, определяя лексику и поэтические обороты. Особенностью стиха является то, что оно пронизано горечью и болью. Это произведение стало не признанием в любви, как у многих других поэтов, а раскаянием и просьбой о прощении.

Постмодернизм и проблемы с поиском смысла

Можно сказать, что концепт – это и есть одновременно и тема, и главная мысль произведения. Литературоведы порой даже представляют концептосферу визуально в виде «паутины», в центре которой расположен самый сильный, основной концепт, а по всей периферии размещены все остальные ассоциации. Такое оформление позволяет максимально четко представить себе структуру стихотворения и выделить все стилистические средства, использованные автором для создания определенной атмосферы. Однако и после такого анализа учащиеся могут не понять, что такое тема стихотворения. Особенно часто вопросы возникают при анализе стихов спорного характера, относящихся к постмодернизму, где упор делается на образность и эмоциональность. Анализировать произведения этого направления вообще очень сложно, независимо от формы повествования. Тема и идея стихотворения в данном случае будут очень размытыми, многогранными, если сам автор не объясняет их в эпиграфе или пояснении в сноске.

Главная мысль

Тема стихотворения должна быть названа школьником с предельной точностью: ведь от ее правильного определения зависит дальнейший ход работы над анализом произведения. Идею лирического сочинения лучше всего выразить одной фразой для того, чтобы сам школьник отчетливо понимал, о чем именно писал поэт (о природе, дружбе, любви, Родине, поэзии, истории и т. д.). В рассматриваемом стихе Тютчева речь идет о раскаянии за причиненное возлюбленной горе. Поэтому ученики могут сказать, что перед ними – любовное стихотворение, однако сразу же необходимо пояснить, настоящая тема стихотворения – это скорее боль по ушедшему счастью, которое, пройдя, причинило возлюбленным столько горя.

Идея

Изучая то или иное произведение, школьники обязательно должны определить его смысл. Как правило, данный пункт вызывает у них серьезные затруднения в связи с тем, что ученики путают тему и идею. Последняя часто скрыта в самом тексте и ее нужно, выражаясь фигурально, читать между строчками. Основная мысль стихотворения заключается в том, что автор считал свой роман с Денисьевой роковым, несмотря на то, что он принес им кратковременное счастье. Показателен тот факт, что автор винит не столько представителей высшего света, которые устроили вокруг ее имени скандал, сколько исключительно себя за все случившееся. Это говорит о благородстве чувств поэта, его ответственности перед любимой женщиной. Пожалуй, бурные признания собственной вины за все случившееся можно назвать главной идеей данного произведения.

Описание

Очевидно, опасаясь отравления или из лени, он не изучил растение досконально, а воспользовался рассказами и легендами местных жителей, весело проводя время у губернатора Макассары. Его псевдо отчеты долгие годы (почти 3 века) составляли основу знаний о ядовитых растениях. На них основывался и Пушкин.

Миф об анчаре как самом ядовитом дереве был развеян в прошлом веке. Это оказалось красивое и совершенно безвредное для птиц и животных, растение, получившее научное название Антиарис Токсикария. Растет это дерево на острове Ява. Ядовитым является его млечный сок. Прежде чем превратиться в смертельный яд, он перегонялся туземцами. В результате, повышалась концентрация ядовитых веществ. Только после такой перегонки местные аборигены смазывали ядом свои стрелы.

Пушкин воспользовался этой легендой-полуправдой об анчаре для выражения своей аллегорической идеи, изложенной в стихотворении.

Образ героя

Вопрос о том, как сделать анализ стихотворения, необходимо рассматривать на школьных уроках по литературе особенно тщательно, поскольку практика показывает, что данное задание часто оказывается особенно сложным для школьников, которым иногда легче работать с прозой, чем с лирикой. Важное место в анализе занимает описание действующих лиц произведения, которых, как правило, насчитывается не больше двух-трех персонажей. Их раскрытие помогает понять содержание и смысл произведения, так как их мысли, чувства и переживания, как правило, служат двигателем сюжета. В рассматриваемом стихе присутствуют два персонажа – сам поэт, скрытый под маской лирического героя, и его возлюбленная. Последней уделено основное внимание автора. Ее душевное состояние, страдания и нравственные мучения вызывают у автора ответную скорбь. Поэтому эти два героя неразрывно между собой связаны.

Образ Денисьевой

Проблема того, как сделать анализ стихотворения, должна быть в центре внимания учителя и школьника, поскольку лирическое произведение в силу его специфики разбирать часто оказывается гораздо сложнее, чем прозу.

Если, например, в крупном романе или даже небольшой повести автор подробно раскрывает характер и внешность свои персонажей, то в стихе поэт ограничивается лишь отдельными штриховыми зарисовками. Образ Елены Денисьевой представлен всего лишь несколькими эпитетами, которые тем не менее позволяют увидеть в ней страдающую женщину. Поэт подчеркивает, что ее былая красота исчезла из-за переживаний. Автор акцентирует внимание на том, что слезы иссушили в ней ее женскую прелесть. И в качестве контраста он вспоминает, что в период их счастливой любви она была настоящей красавицей: веселой, молодой, жизнерадостной.

Образы и символы

- В центре стихотворения находится образ лирического героя — поэта. Автор описывает его как обычного человека, который в обществе ничем не выделяется, пока «молчит его святая лира». Но когда к поэту приходит вдохновение, он начинает творить, бежит от людей, уединяется в природном уголке.

- Природа в стихотворении становится символом спокойствия и умиротворения. Это то место, где душа поэта черпает вдохновение.

- Аполлон — древнегреческий бог творчества и красоты, которого поэт упоминает в своих строках, как глашатая творческого зова.

Образ лирического героя

Школьник, который делает анализ какого-либо стихотворения, должен помнить, что в любом лирическом произведении присутствует автор. Последний либо высказывает свои мысли от имени другого персонажа, либо сам непосредственно обращается к читателям. В рассматриваемом сочинении Тютчев от своего имени выражает переполняющие его эмоции, что удваивает ценность данного стиха. Он имеет, таким образом, не только значение художественного произведения, но и показывает читателям реальные события из жизни поэта. Данное произведение, несмотря на его пафосность, вообще характерную для творчества Тютчева, имеет интимное звучание. Ведь в нем поэт делится с читателем своей личной драмой, которая оказала большое влияние на всю его последующую жизнь. О том, что стихотворение имеет личный характер, указывает ряд обращений к читателям, восклицательные предложения, междометия. Поэт очень искренен в выражении своих чувств: он прямо делится своим горем, говорит о жалости к возлюбленной, о ее страданиях. Из рассматриваемого примера видно, что характеристика образа лирического героя позволяет прочувствовать эмоциональный фон стихотворения, понять его содержание, сюжет и идею.

История создания

А. С. Пушкин написал стихотворение «Поэт» в 1827 году. Первую половину этого года он провёл в Москве, часто посещал светские мероприятия, что мешало ему сконцентрироваться на создании шедевров.

После шумного города поэт отправляется в приют спокойствия и умиротворения — в Михайловское (куда годом ранее был отправлен в ссылку). Именно отсюда А.С. Пушкин отправляет в редакцию журнала «Московские ведомости» стихотворение «Поэт»(произведение сразу же было опубликовано).

Язык

Один из последних пунктов плана анализа стихотворения – это обзор средств художественной выразительности, с помощью которых автор доносит свою мысль до читателей. Как правило, наиболее распространенными приемами являются использование эпитетов, сравнений, метафор. Поэтическая лексика позволяет лучше проанализировать структуру и композицию стихотворений. Поэтому учениками следует обратить внимание на данный пункт изучения лирического произведения. В рассматриваемом произведении следует указать на обилие эпитетов, которыми Тютчев характеризует образ своей возлюбленной. Почти в каждом четверостишии имеется пара прилагательных, которыми поэт обрисовывает образ Денисьевой в начале счастливого романа и после разразившегося скандала.

Композиция

В поэме – одиннадцать глав, каждая из которых имеет собственное лаконичное название и свою тему. Маяковский говорит о своей личности и главах “Мальчишкой” и “Юношей”, которые показывают, в каких условиях проходило его становление как поэта и личности.

«К морю» анализ стихотворения Пушкина по плану кратко – стихотворный размер, жанр, кому посвящено

Глава “Взрослое” – это уже история о взглядах поэта на любовь, на достойное и недостойное поведение, на причины, по которым люди влюбляются друг в друга.