В стихотворении С. Я. Маршака есть такая строчка: «Дама сдавала в багаж: диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку». Все названия предметов в этом предложении — имена существительные. О них мы сегодня и поговорим: расскажем, какая это часть речи, что она обозначает и какие признаки характерны для имён существительных.

Что такое имя существительное

Сначала разберёмся, какая часть речи называется именем существительным.

Как и для других частей речи, для существительных характерны определённые морфологические признаки. Именно их нужно будет определять при морфологическом разборе. О том, какие именно признаки характерны для этой части речи, поговорим далее.

Получай лайфхаки, статьи, видео и чек-листы по обучению на почту

Узнай, какие профессии будущего тебе подойдут

Пройди тест — и мы покажем, кем ты можешь стать, а ещё пришлём подробный гайд, как реализовать себя уже сейчас

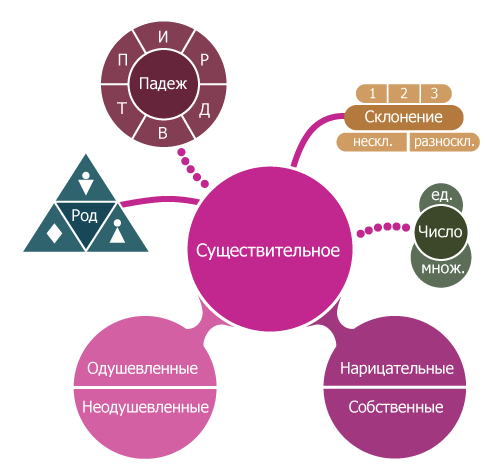

Постоянные морфологические признаки существительных

Некоторые признаки не зависят от того, в какой форме и в каком контексте употребляется слово. Их называют постоянными. К постоянными признакам имени существительного как части речи относят:

-

одушевлённость;

-

род;

-

склонение;

-

принадлежность к нарицательными или собственным существительным.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из них и научимся их определять.

Собственные и нарицательные имена существительные

К собственным именам существительным относят названия. Это могут быть имена, отчества, фамилии людей, клички животных, бренды, географические названия — стран, городов, рек, морей, улиц — и т. д.

При этом важно запомнить, что все имена собственные пишутся с заглавной буквы.

-

Бельгия, Москва, Гермес, Шариков, Эрмитаж, Хатико, Амазонка и многие другие.

Нарицательные имена существительные — это все остальные неличные слова, название конкретных предметов или явлений, которые относятся к этой части речи.

Такие имена существительные всегда и в любой форме пишутся со строчной буквы. Если, конечно, не стоят в самом начале предложения.

-

Кувшинка, можжевельник, электробритва, корма, рассвет и многие другие.

Но бывают случаи, когда понять, собственное или нарицательное перед вами существительное, сложно. Например, если есть и тот, и другой вариант, причём звучат они одинаково. В этом случае нужно обратить внимание на контекст и понять смысл слова. И если речь идет о конкретном имени предмета, то это — имя собственное. Только так вы определите, с заглавной или со строчной буквы его нужно написать.

Разберём пример. TikTok — название иностранной социальной сети. Когда мы пишем об этой соцсети по-русски, то можем захотеть передать название кириллицей. Кириллическое написание иностранных слов обычно проверяют в словаре. Именно этого слова пока в словарях нет, но когда оно туда попадёт, то скорее всего будет писаться так: «Тикток» — с большой буквы, ведь это имя собственное.

Но сегодня в русском языке словом «тикток» стали называть и короткие смешные видео, которые загружают на эту платформу. Это уже нарицательное существительное. Разница — в заглавной или строчной букве. Легко перепутать!

Давайте рассмотрим примеры — 2 предложения с этими похожими, но всё-таки разными существительными.

Давай снимем тикток вместе!

Нужно посмотреть, обновилась ли лента избранного в Тикток.

В первом случае мы написали «тикток» со строчной буквы, потому что по контексту понятно — речь идёт именно о видео. А во втором — с заглавной. Здесь уже говорится о самой социальной сети.

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные

Одушевлённые имена существительные — это слова, которые обозначают живых существ и отвечают на вопрос кто?

-

Котопёс, экскурсовод, пингвины, матрёшка, тигрица, богомол и многие другие.

Неодушевлённые имена существительные — это все остальные названия предметов и явлений, которые не относятся к одушевлённым.

-

Молния, каньон, одуванчик, смартфон, мнение, природа и многие другие.

Понять, какое перед нами существительное — одушевлённое или неодушевлённое, можно в том числе и по лексическому значению слова. Почти всё, что относится к живой природе — одушевлённое: люди, животные, птицы, насекомые и т. д. По такой логике всё из неживой природы — неодушевлённое, но это не совсем так. Например, слово снеговик. Снеговики неживые, но в русском языке к этому слову принято задавать вопрос кто?

Чтобы точнее определить, одушевлённое существительное или неодушевлённое, можно использовать формулу:

Форма винительного падежа множественного числа одушевлённого существительного равна форме родительного падежа множественного числа это существительного.

Давайте разберёмся, как это работает.

| Родительный падеж | Винительный падеж |

|---|---|

|

форма (кого? чего?) снеговиков |

построил (кого? что?) снеговиков |

|

упаковка от (кого? чего?) роботов |

собрал (кого? что?) роботов |

|

сочность (кого? чего?) трав |

высушил (кого? что?) травы |

|

стебель (кого? чего?) одуванчиков |

нашел (кого? что?) одуванчики |

В таблице выше мы видим, что названия растений имеют разную форму в винительном и родительном падежах. Хоть сами растения и часть живой природы, их нельзя назвать одушевлёнными с точки зрения русского языка. С другой стороны, некоторые неживые предметы подходят по формуле. А значит, грамматически они одушевлённые.

Проверьте себя

Прочитайте имена существительные ниже и определите, какие из них относятся к одушевлённым, а какие — нет.

Стол, колибри, гусеница, притяжение, антилопа, изобретение.

Род имён существительных

Ещё один признак, который неизменен для имени существительного, — это его род. Всего бывает 3 категории рода: мужской, женский и средний. Чтобы понять, какие слова этой части речи относятся к тому или иному роду имени существительного, нужно воспользоваться словами-помощниками.

Он, мой: приказ, ужин, день — м. р.;

она, моя: встреча, радуга, минута — ж. р.;

оно, моё: признание, облако, море — ср. р.

Отдельно стоит сказать про слова общего рода. В русском языке принято считать, что к этому роду относятся одушевлённые существительные, которые в зависимости от контекста могут принимать форму как женского, так и мужского рода.

Он сирота. Она сирота.

Он плакса. Она плакса.

Он неряха. Она неряха.

В основном слова общего рода служат для экспрессивной характеристики человека и употребляются в разговорной речи. Подробнее на эту тему мы писали в статье «Род имён существительных».

Склонение имён существительных

И последний из постоянных признаков имени существительного как части речи — его склонение.

Склонения — это варианты того, как существительные могут изменяться по падежам.

В русском языке существует три склонения имён существительных, и у каждого есть характерные особенности, по которым мы можем понять, к какому склонению относится то или иное слово. Давайте разберём их.

-

К первому склонению имён существительных относят слова женского и мужского рода с окончаниями -а, -я.

Красота, дядя, артистка, мужчина, высота и другие.

-

Ко второму склонению относят имена существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием -о, -е.

Чемодан□, приданое, караван□, молоко, диван□ и другие.

-

Существительные третьего склонения — это слова женского рода с нулевым окончанием. При этом в конце такого слова должна быть мягкая согласная.

Высь□, изморозь□, степь□, вещь□, рожь□, мышь□ и другие.

Но, как и в случае с любым правилом, здесь есть свои исключения. В русском языке есть так называемые разносклоняемые существительные: частично они склоняются как существительные третьего склонения, а в форме творительного падежа образуют окончание второго склонения.

Разносклоняемых существительных в русском языке всего 12 штук:

-

10 слов среднего рода, оканчивающихся на -мя: бремя, стремя, время, имя, знамя, пламя, темя, семя, вымя, племя;

-

существительное среднего рода дитя;

-

существительное мужского рода путь.

Подробнее о склонениях и исключениях можно почитать в статье «Склонения имён существительных».

Непостоянные морфологические признаки имён существительных

Другие морфологические признаки могут изменяться и определяют форму слова. Они называются непостоянными. К ним относятся число и падеж имён существительных. Разберёмся, как определить каждый из них.

Падеж имён существительных

Падеж — это грамматическая категория русского языка, которая помогает менять некоторые части речи так, чтобы слова в предложении или словосочетании были согласованы друг с другом.

Всего в русском языке есть 6 падежей, каждый из которых отвечает на свой вопрос. Существительные, как и некоторые другие части речи, могут изменяться по падежам. При этом будет меняться их окончание. Чтобы определить падеж существительного, нужно задать к нему вопрос.

Давайте поставим слово «корона» в разные падежные формы и разберёмся, как это работает.

| Название падежа | Падежные вопросы | Пример |

|---|---|---|

|

Именительный |

кто? что? |

корона |

|

Родительный |

кого? чего? |

короны |

|

Дательный |

кому? чему? |

короне |

|

Винительный |

кого? что? |

корону |

|

Творительный |

кем? чем? |

короной |

|

Предложный |

о ком? о чём? |

о ороне |

Подробнее эту тему мы уже разобрали в статье «Падежи в русском языке». Прочтите её, если хотите глубже изучить этот морфологический признак.

Число имён существительных

Определить число имени существительного ещё проще, чем его падеж. Слово может употребляться только в двух формах числа: единственном и множественном. Если существительное обозначает один предмет, это значит, что оно в единственном числе. Если же речь идёт о нескольких предметах, то число — множественное.

Чтобы точно определить, какое из них подходит конкретному существительному, воспользуемся словами-помощниками.

Один/одна/одно: один маркер, одна луна, одно приключение — форма ед. ч.;

много: много маркеров, много лун, много приключений — форма мн. ч.

При этом важно помнить, что есть слова, которые употребляются только в единственном или только во множественном числе. Подробнее о них мы уже писали в статье «Число имён существительных». Советуем прочесть её, прежде чем приниматься за задания для самопроверки ниже.

Проверьте себя

Теперь проверим, насколько хорошо вы поняли, что такое имя существительное как часть речи и какими признаками оно обладает. Для этого выполните задания для самопроверки, которые мы оставили ниже.

Задание

Прочитайте группу слов и определите их постоянные и непостоянные признаки. Не забудьте пояснить, как именно вы это сделали. Чтобы было проще, пользуйтесь материалами из этой статьи.

Прямота, найдёныша, Амстердам, ложью, исследованиях, дедушке, Темзой, поколениями, указателю, глушью, предмете.

Имя существительное и его признаки — это тема, знания по которой пригодятся вам на уроках русского языка до самого выпуска. Чтобы не копить пробелы, советуем сразу разобраться в ней «от» и «до».

Но если тема даётся сложно, попробуйте занятия с учителем. Например, на курсах русского языка в Skysmart школьники учатся работать с признаками существительных и делать морфологический разбор. И всё это — без заучивания. Начните заниматься и вы — ждём на вводном занятии!

Шпаргалки для родителей по русскому

Все формулы по русскому языку под рукой и бесплатно

Постоянные и непостоянные признаки существительного

4.9

Средняя оценка: 4.9

Всего получено оценок: 1049.

4.9

Средняя оценка: 4.9

Всего получено оценок: 1049.

Узнать, какие грамматические категории относятся к постоянным, а какие к непостоянным признакам имени существительного поможет наша статья. Здесь вы подробно прочтёте о всех категориях, найдёте примеры каждой из них.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Что такое постоянные и непостоянные признаки существительного?

Признаки имен существительных – это грамматические категории, присущие словам данной части речи. Выделяют постоянные и непостоянные признаки существительного – 4 постоянных и 2 непостоянных.

В русском языке у имен существительных постоянные и непостоянные признаки проявляются по-разному в зависимости от особенностей каждого отдельного слова и его употребления в речи.

Постоянные признаки существительного

Постоянные признаки существительного – это ряд морфологических категорий, которые не изменяются в зависимости от контекста речи и изначально присущи всем существительным.

Постоянные признаки существительных с примерами:

ТОП-4 статьи

которые читают вместе с этой

- Одушевленность – указывает на то, относится данное существительное к классу «живых» или «неживых» предметов (существ).

- Одушевленные (мужчина, Марина, приятели);

- Неодушевленные (переплет, общение, доски).

- Род – обозначает родовую принадлежность предмета (лица, явления), которое называет существительное.

- Мужской (карандаш, узел, грузчик);

- Женский (петля, верба, дочь);

- Средний (болото, небо, бездорожье).

- Склонение – указывает на тип изменения существительных по числам и падежам.

- 1-е склонение (песня, дорога, мечта);

- 2-е склонение (матрос, молоко, кот);

- 3-е склонение (вечность, речь, тишь);

- Разносклоняемые (племя, темя, знамя).

- Нарицательные (называют однородные предметы, группы предметов) и собственные (обозначают имена людей, клички животных, географические названия, названия газет, журналов, книг, предприятий и т.д.).

- Нарицательные (мебель, сказка, железо);

- Собственные (Франция, Сергей, «Букварь»).

- Число – выступает в роли постоянного признака для слов, не изменяющихся по числам (ножницы, брюки, вера).

Непостоянные признаки существительных

Непостоянные признаки существительного – изменяемые грамматические признаки, которые проявляются у существительных в зависимости от контекста речи и позиции слова в предложении (словосочетании).

Непостоянные признаки существительных с примерами:

- Число – указывает на количественную характеристику называемого предмета.

- Единственное (щука, ложка, слово);

- Множественное (лошади, тюльпаны, предложения).

- Падеж – категория, выражающая синтаксическое отношение существительного к другим словам (в словосочетаниях, предложениях).

- Именительный (ребенок, ромашка);

- Родительный (ребенка, ромашки);

- Дательный (ребенку, ромашке);

- Винительный (ребенка, ромашку);

- Творительный (ребенком, ромашкой);

- Предложный (о ребенке, о ромашке).

Тест

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Ольга Петрова

8/8

-

Тимофей Маликов

8/8

-

Нина Копылова

8/8

-

Андрей Малахов

8/8

-

Amber Genshin

8/8

-

Васильев Пётр

8/8

-

Алла Тархова

8/8

-

Вера Горбунова

8/8

-

Алексей Дудин

6/8

-

Светлана Под

8/8

Оценка статьи

4.9

Средняя оценка: 4.9

Всего получено оценок: 1049.

А какая ваша оценка?

Что такое имя существительное в русском языке?

Узнаем, что такое имя существительное в русском языке, определив его общее грамматическое значение и морфологические и синтаксические признаки.

Части речи

Все слова русского языка в соответствии с их общим грамматическим значением и морфологическими признаками распределяются по большим лексико-грамматическим классам, которые называются частями речи.

Части речи делятся на самостоятельные и служебные.

Самостоятельные части речи называют предметы, признаки, действия, количество и являются членами предложения.

Служебные части речи не имеют лексического значения и не называют ни предметов, ни признаков, ни действий.

В системе частей речи русского языка рассмотрим слова, которые называют предмет.

Существительное как часть речи

Ряд слов русского языка обладают общим грамматическим значением предметности, которое выражается грамматически в формах рода, числа и падежа. Если к такому слову можно задать вопросы кто это? или что это?, значит это имя существительное:

- кто?человек, патриот, сын, хозяин;

- что?дело, результат, радость, белизна.

Имена существительные называют

- конкретные предметы (телевизор, калитка);

- части предметов (экран, дно, рукоятка);

- названия лиц (человек, рабочий, врач);

- животных (заяц, белка, тигр);

- растения (клен, гвоздика, хвощ);

- явления природы (снег, дождь, радуга);

- признаки (белизна, ширина);

- действия (бой, ходьба, плавание);

- состояния (сон, дрёма, болезнь)

Существительные одушевленные и неодушевленные

Одушевленность/неодушевленность — это постоянный грамматический признак имен существительных.

Одушевленные существительные обозначают нечто живое и отвечают на вопрос кто?

Неодушевленные существительные обозначают предметы и явления неживой природы, растения, совокупность живых существ и отвечают на вопрос что?

Следует понимать, что эта грамматическая категория может не совпадать с различением живого и неживого в природе.

В языке к одушевленным существительным относятся

- названия игрушек, механизмов, похожих на человека (Мальвина, Золушка, робот);

- названия шахматных фигур и карт (ладья, туз);

- названия мифических существ (фея, русалка, Кощей).

Собственные и нарицательные имена существительные

По значению имена существительные делятся на собственные и нарицательные.

К собственным именам существительным относятся наименования отдельных предметов, которые выделяются из ряда однородных (имена, отчества, фамилии, географические и астрономические называния, названия литературных и музыкальных произведений, картин, журналов, организаций, исторических событий и т.д.):

- Тарас Михайлович Бурый;

- Венера

- Куликовская битва

- «Война и мир» и пр.

Нарицательные существительные являются обобщенными названиями ряда однородных предметов без указания их индивидуальных особенностей.

Лексико-грамматические группы имен существительных

В зависимости от того, какой предмет по значению называют слова этой части речи, выделяют группы существительных:

Конкретные имена существительные называют конкретные предметы и явления действительности.

Они сочетаются с количественными числительными:

- два дома

- три гаража.

Абстрактные (отвлеченные) существительные обозначают действие или признак в отвлечении от его производителя или носителя признака.

Обозначаемые ими понятия нематериальны, их нельзя увидеть, измерить или потрогать. О них можно только размышлять, их можно описать или проанализировать.

Вещественные существительные обозначают вещества, материалы, лекарства, пищевые продукты, химические элементы и соединения и др.

Собирательные существительные обозначают совокупность однородных предметов как единое целое.

Для них характерны суффиксы -ств-, -в-, -j (о), -ур- и др.

Род существительных

Грамматическая категория рода является постоянным признаком существительных.

- сестра — мо я сестр а , старш ая сестр а ;

- старик — люб ой старик , седой старик ;

- озер о — наш е озер о , глубок ое озер о .

Слова этой части речи распределены по родам с учётом окончаний в форме именительного падежа единственного числа.

Мужской род

1. существительные с основой на твердый и мягкий согласный и нулевым окончанием

2. некоторые существительные с окончанием -а/я, называющие лиц мужского пола

3. существительные, имеющие оценочные суффиксы, с окончанием -о/-е, -а

4. существительное «подмастерье».

Женский род

1. существительные с окончанием -а/я

2. существительные с основой на мягкий согласный и «ж», «ш» с нулевым окончанием

Средний род

1. существительные с окончанием -о/-е

2. существительные на -мя

3. существительное «дитя».

Общий род

1. существительные, называющие людей обоего пола по качествам

2. некоторые имена собственные

У слов, имеющих только форму множественного числа, род не определяется.

Число имен существительных

У имен существительных категория числа является непостоянным морфологическим признаком.

Число является словоизменительной категорией существительных, которая выражается в противопоставлении сопоставимых форм единственного и множественного числа:

- дорога — дорог и

- погон — погон ы

- слово — слов а

- лошадь — лошад и

Большинство существительных изменяются по числам. Ряд слов этой части речи имеет формы единственного или только множественного числа:

- злость (ед. ч.)

- умиление (ед. ч.)

- деньги (мн. ч.)

- каникулы (мн. ч.)

Склонение существительных

Склонение — постоянный признак существительных.

Падеж — это непостоянный признак существительных.

В зависимости от родовой принадлежности и падежных окончаний в русском языке различают три основных типа склонения существительных.

К первому склонению отнесем существительные женского, мужского и общего рода с окончанием -а/-я в форме именительного падежа (страна, юноша, конференция, дядя, егоза, забияка, грязнуля).

Ко второму склонению принадлежат существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием -о/-е в форме именительного падежа (гвоздь, соловей, шило, море)

Третье склонение составляют существительные женского рода с нулевым окончанием (тетрадь, роскошь, мозоль).

Существительные I, II и III склонения имеют следующую систему падежных окончаний.

Десять существительных на -мя (имя, вымя, бремя, время, знамя, семя, племя, стремя, темя, пламя) и слова «путь» и «дитя» являются разносклоняемыми.

Отдельные типы склонения имеют:

- существительные множественного числа (перила, дебаты, проводы);

- существительные, образованные способом перехода прилагательных и причастий (набережная, запятая, сказуемое, подлежащее, слагаемое).

Заимствованные слова являются несклоняемыми существительными.

Подытожим рассуждения об имени существительном как части речи и укажем постоянные и непостоянные признаки.

Морфологические признаки имени существительного

I. Общее грамматическое значение предметности. Начальная форма — именительный падеж единственного числа.

II . Постоянные признаки:

- собственное или нарицательное;

- одушевленное или неодушевленное;

- конкретное, абстрактное, вещественное или собирательное;

- род

- склонение

III . Непостоянные признаки:

- число

- падеж

Видеоурок

Имя существительное как часть речи

Имена существительные одушевленные и неодушевленные

ИС, называя всё живое и неживое в окружающем и мысленном пространстве, разделятся на одушевленные и неодушевленные.

- к одушевленным лексемам подходит вопрос «кто?»: мужчина, заяц, гном;

- к неодушевленным – «что?»: дерево, камень, ненависть.

Собственные и нарицательные имена существительные

- Собственные – названия единичных предметов, лиц, которые выделяют их из ряда однородных: имена, фамилии, клички, названия городов, планет. Все собственные имена существительные пишутся с прописной буквы, не считая, конечно, тех слов, которые стоят в начале предложения. Дмитрий Петрович, собака Шарик, кинотеатр «Октябрь», планета Земля.

- Нарицательные – названия однородных предметов: цветок, конфета, мышь.

Падежи имён существительных

Падеж существительного – это морфологический признак. Он выражает грамматическое отношение существительных к другим словам в словосочетаниях и предложениях. Падеж определяет форму существительного, является словоизменительным признаком.

Падежей шесть, один из них – И. п. (кто?/что?) – прямой. Остальные пять – Р. п. (кого?/чего?), Д. п. (кому?/чему?), В. п. (кого?/что?), Т. п. (кем?/чем?), П. п. (о ком?/о чем?) – косвенные.

Им.п.

Р.п.

Д.п.

В.п.

Тв.п.

П.п.

Склонение имён существительных

Склонение – постоянный признак ИС, определяющий особенность изменения по числам и падежам. ИС склоняются, то есть, изменяются по числам и падежам. Основных склонений три – 1-е, 2-е, 3-е.

1-е склонение

- Существительные м.р., ж.р. и общ.р. с окончаниями -а, -я

- Например: Вася, дедушка, мама, обжора

2-е склонение

- Существительные м.р. с нулевым окончанием и ср.р. с окончаниями -о, -е

- Например: Дом, планетарий, воскресенье, чудо

3-е склонение

- Существительные ж.р. с нулевым окончанием

- Например: Жизнь, тишь, степь

Несклоняемые

- Существительные иноязычного происхождения без окончания

- Например: Кенгуру, пальто, какао, пенсне

Разносклоняемые

- Часть окончаний у этих существительных из одного склонения, часть – из другого. Это 10 слов на -мя + путь, дитя

- Например: Имя, время, племя, пламя, знамя, темя, бремя, стремя, семя, вымя + путь, дитя

Адъективное склонение

- Субстантивированные слова (те, которые образовались переходом в существительное из других частей речи)

- Например: Детская, столовая, портной, немой, мороженое, жаркое

Существительные общего рода обычно относятся к 1-му склонению либо к несклоняемым словам, хотя могут обозначать лиц мужского и женского пола.

Плакса (он, она) – общий род. Но: доктор Петрова – слово доктор мужского рода, так как 2-е склонение.

Роды имён существительных

Все слова русского языка, употребляющиеся в форме единственного числа, могут относиться к мужскому, женскому, среднему и общему роду.

Род существительных определяется путём подстановки слов:

- он, мой – кот (мужской род),

- она, моя – кошка (женский род),

- оно, моё– дитя (средний род.

Существительные общего рода могут обозначать лиц и мужского, и женского пола: мой, моя – плакса.

Число имён существительных

Число – непостоянный признак существительного, который обозначает единичность или множественность.

У существительных два числа: единственное и множественное. В форме И. п. ед. ч. – называет один предмет, в той же форме мн. ч. – два и более предметов: столб – столбы, дом – дома. Число – формообразующая категория, она выражается в окончании слова, в ударении, в чередовании согласных: снег – снега: друг – друзья.

Кроме этого, в русском языке имеется значительное количество ИС, которые не имеют ед. или мн. числа: тряпье, храбрость, серебро; сани, штаны, выборы. Начальная форма данных слов – именительный падеж.

Морфологический разбор имени существительного

Морфологический разбор – целостная характеристика части речи. Разбор ИС предполагает установления значения и части речи слова, его начальной формы, постоянных и непостоянных признаков, синтаксической роли в контексте предложения. Разбор производится по общепринятому плану.

Таблицы грамматических признаков имени существительного

Грамматические признаки имени существительного (ИС) могут быть постоянными или изменяющимися в зависимости от особенностей связи с другими словами. Они помогают выделить основные структурные единицы языка в отдельную часть речи. К ним относят род, склонение, число, падеж, т.д. Есть свойственные только одной категории слов.

Постоянные признаки

Некоторые признаки имени существительного относятся к постоянным. Они не меняются в зависимости от того, что происходит по тексту. К ним относят одушевленность лица, разделение по собственным и нарицательным. А также склонения, род.

Имена нарицательные разделяются по лексико-грамматическим разрядам. Могут быть конкретными, абстрактными, вещественными, собирательными. При изменении ситуации в речи эта характеристика не меняется.

Одушевленное и неодушевленное

Одушевленность – лексико-грамматический признак имени существительного, на основании которого все ИС относятся к живым или неживым предметам.

Одушевленными считаются имена, называющие живых. Это люди, животные, книжные персонажи, игрушки. К ним подходит вопрос Кто?: олень, девочка, заяц, Горыныч, медсестра, актер.

Важно! ИС, которыми называют умерших людей, тоже одушевленные: мертвец, утопленник. Однако «труп» – к ним не относится.

Неодушевленные определяют неживые предметы, явления. К ним задают вопросительное слово Что?: душица, ромашка, апельсин, покрывало, Сатурн, Земля.

Хотя отличить одушевленное от неодушевленного можно интуитивно, иногда не помешает проверка грамматическими средствами. Это можно сделать сопоставив форму слова в Именительном и Винительном падежах. Живое в В.п. продублирует окончание И.п., неживое – Родительного. Например: стоит (кто? что?) столб, директор; нет (кого? чего?) столба, директора; вижу (кого? что?) столб, директора.

Собственное и нарицательное

Это один из разрядов, который влияет на особенности применения ИС в письменной и устной речи.

Нарицательные – подкласс, к которому относят однородные, неуникальные предметы, явления. Такие названия пишутся с маленькой буквы: листок, кубик, дерево, небо, водопад. Их разделяют на конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные.

Собственные – подкласс, к которому относят отдельные, уникальные предметы с индивидуальным значением. Слова пишут с заглавной буквы, при переносном значении бурутся в кавычки: Максим Горький, Днепр, Шотландия, «Гадкий утенок».

Конкретное, абстрактное, вещественное или собирательное

Конкретные – названия, которые относят к материальным предметам. Они обозначают человека по родству, профессии, чертам характера и социального положения, живых существ, предметы: внук, столяр, дочь, бедняк, лев, здание, ножницы, звезда.

Вещественными называют вещества, материалы, величины. Они не меняют числа. Это зимические соединения, металлы, сырье, отходы, ткани, лекарства: железо, ситец, аспирин. Сюда относятся названия фруктов и ягод, прочих плодов: малина, киви.

Собирательные указывают на множество, которое при этом является одним целым. Обозначают совокупности: лиц – детвора, животных – зверье, растений – малинник, предметов – мебель.

Абстрактные применяют к опредмеченым качествам, свойствам, действиям. Пример: радость, усердие, дешевизна.

Склонения

В 4 классе изучают еще одно свойство – склонения. Оно указывает на изменение слов зависимо от падежа и числа.

Есть 3 склонения:

- – сущ. ж., м.р. и общего. В форме Им.п. заканчиваются на -а, -я.

Липа, жадина, женщина, Вова, судья. - – м.р. с нулевым окончанием, ср.р. заканчивается -о, -е.

Кольцо, море, брат, стол. - – женский род с нулевым окончанием.

Дочь, соль, степь, радость.

Иметь род может не только ИС, но и прилагательные, глаголы, местоимения. Он бывает женский, мужской и средний. Для определения родовой принадлежности нужно поставить слово в Им.п. и посмотреть окончание. В определении рода поможет замена существительного местоимениями она, он, оно. Либо попробовать заменить его местоимением.

- М.р. – окончания на согласную, й, ь, а, я.

- Ж.р. – окончания а, я, ь.

- Средний – о, е и 10 слов на -мя.

- Всегда мужского рода слова на конечный согласный или й.

Мальчик, дом, май, гений. - Женского рода – слова на а, я, ия.

Девочка, вишня, лилия. - Средний род – о, е, ие, мя.

Кольцо, здание, низовье, знамя.

Интересно! В некоторых языках нет некоторых родов, или наоборот, их больше. Например, в японском, китайском, турецком, эстонском.

Непостоянные признаки

В отличие от постоянных признаков ИС, которые могут меняться только вместе со значением слова, непостоянные характеризуют лишь одну из форм, зависят от связи с другими словами в предложении и словосочетании. В отличие, скажем, от глагола и прилагательного, у существительного таких признаков всего два:

- Число – указывает на количество предметов.

- Падеж – связывает ИС с другими грамматическими единицами текста.

Единственное и множественное число

Имя существительное может иметь единственное или множественное число: ветер, дом, рука, цветок, кролики, полотенца, шары и т.д.

По способности изменяться по числам все ИС делят на три группы:

- Изменяются: стаканчик – стаканчики, чайник – чайники.

- Только в ед.ч.: мука, олово, сахар.

- Лишь во мн.ч.: ножницы, сливки, жмурки.

Падежи

Второй изменяющийся признак – падеж. Он указывает на связь ИС с главными и зависимыми элементами словосочетания или предложения. Такое изменение происходит с помощью замены окончаний, иногда – появления суффикса. В современном русском языке падежей шесть:

- Именительный – Кто? Что? Культура, культуры.

- Родительный – Кого? Чего? Культуры, культур.

- Дательный – Кому? Чему? Культуре, культурам.

- Винительный – Кого? Что? Культуру, культуры.

- Творительный – Кем? Чем? Культурой, культурами.

- Предложный – О ком? О чем? О культуре, о культурах.

Длинный и тернистый путь определения падежа – сопоставить склонение и окончание слова с таблицей падежных флексий. Нужно учитывать, что некоторые формы совпадают, а другие изменяются нестандартно. Поэтому надежней – найти главное слово и поставить к ИС вопрос.

Морфологические признаки позволяют определить принадлежность каждого слова к какой-либо части речи. Изменяемые и постоянные признаки ИС – это число, падеж, род, склонение, одушевленность. А также разделение на нарицательные и собственные, конкретные, абстрактные, вещественные и собирательные.

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/chto-takoe-imya-suschestvitelnoe.html

https://bingoschool.ru/manual/chto-takoe-imya-sushhestvitelnoe/

https://kakpishem.ru/chasti-rechi/sushchestvitelnoe/tablitsy-grammaticheskih-priznakov-imeni-suschestvitelnogo.html

В данной главе:

- Общая характеристика имени существительного

- Морфологические признаки существительных

- Нарицательные – собственные имена существительные

- Одушевлённость — неодушевлённость

- Род

- Склонение

- Число

- Падеж

- Синтаксическая роль существительных в предложении

- Проба сил. Итоговый тест

§1. Общая характеристика имени существительного

Имя существительное – это самостоятельная знаменательная часть речи.

1. Грамматическое значение – «предмет».

К существительным относятся слова, отвечающие на вопросы:

Кто? , Что?

2. Морфологические признаки:

- постоянные – нарицательные/собственные, одушевлённые/неодушевлённые, род, тип склонения;

- изменяемые – число, падеж.

3. Синтаксическая роль в предложении любая, особенно частотно: подлежащее и дополнение.

Ребята любят каникулы.

В качестве обращения и вводных слов существительное членом предложения не является:

– Cергей! — зовёт меня мама со двора.

(Сергей – обращение)

К сожалению, пора идти делать уроки.

(К сожалению – вводное слово)

§2. Морфологические признаки существительных

У существительных есть набор морфологических признаков. Одни из них постоянные (или неизменяемые). Другие, наоборот, непостоянные (или изменяемые). Неизменяемые признаки относятся ко всему слову в целом, а изменяемые к формам слова. Так существительное Наталья — одушевлённое, собственное, ж.р., 1 скл. В какой форме оно бы ни стояло, эти признаки будут сохраняться. Существительное Наталья может быть в форме ед. и мн. числа, в разных падежах. Число и падеж — это непостоянные признаки существительных. На иллюстрации линии из точек ведут к таким непостоянным или изменяемым морфологическим признакам. Необходимо научиться различать, какие признаки постоянные, а какие непостоянные.

§3. Нарицательные – собственные имена существительные

Это разделение существительных по особенностям значения. Нарицательные имена существительные обозначают однородные предметы, т.е. любой предмет из их ряда, а собственные имена существительные называют отдельный конкретный предмет.

Сравните существительные:

- ребёнок, страна, река, озеро, сказка, репка – нарицательные

- Алексей, Россия, Волга, Байкал, «Репка» — собственные

Нарицательные существительные разнообразны. Их разряды по значению:

- конкретные: стол, компьютер, документ, мышь, тетрадь, удочка

- абстрактные (отвлечённые): удивление, радость, страх, счастье, чудо

- вещественные: железо, золото, вода, кислород, молоко, кофе

- собирательные: молодёжь, листва, дворянство, зритель

К собственным именам существительным относятся имена людей, клички животных, географические названия, названия произведений литературы и искусства и т.п: Александр, Сашка, Сашенька, Жучка, Обь, Урал, «Подросток», «Колобок» и т.п.

§4. Одушевлённость — неодушевлённость

Одушевлённые имена существительные называют «живые» предметы, а неодушевлённые – не «живые».

- Одушевлённые: мать, отец, ребёнок, собака, муравей, Колобок (герой сказки, действующий как живое лицо)

- Неодушевлённые: апельсин, океан, война, сирень, программа, игрушка, восторг, смех

Для морфологии важно, что

- во множественном числе у одушевлённых имён существительных форма вин. пад. совпадает с формой род. пад.:

Около школы я увидела знакомых девочек и мальчиков (вин. пад. = род. пад.), а у неодушевлённых имён существительных форма вин. пад. совпадает с формой им. пад.: Я люблю книги и фильмы (вин. пад. = им. пад.) - в единственном числе у одушевлённых имён существительных мужского рода форма вин. пад. совпадает с формой род. пад.:

Лиса увидела Колобка (вин. пад. = род. пад.), а у неодушевлённых имён существительных мужского рода форма вин. пад. совпадает с формой им. пад.: Я испекла колобок (вин. пад. = им. пад.)

У остальных существительных формы им., вин. и род. падежей различаются.

Значит, признак одушевлённости-неодушевлённости можно определить не только исходя из значения, но и по набору окончаний слова.

§5. Род

Род у существительных – это постоянный морфологический признак. Существительные не изменяются по родам.

В русском языке три рода: мужской, женский и средний. Наборы окончаний у существительных разных родов различаются.

У одушевлённых существительных отнесённость к мужскому или женскому роду мотивируется половой принадлежностью, поскольку слова обозначают лиц мужского или женского пола: отец – мать , брат – сестра, муж — жена, мужчина – женщина, юноша – девушка и т.д. Грамматический признак рода соотносится с полом.

У неодушевлённых существительных принадлежность слова к одному из трёх родов не мотивируется. Слова океан , море, река, озеро, пруд – разного рода, и род не определяется значением слов.

Морфологическим показателем рода являются окончания.

Если у слова окончания:

а, у или а, ом, е в единственном числе и ы, ов, ам, ы или ов, ами, ах во множественном числе, то это существительное мужского рода

а, ы, е, у, ой, е в единственном числе и ы, ам или ы, ами, ах во множественном числе, то это существительное женского рода

о, а, у, о, ом, е в единственном числе и а, ам, а, ами, ах во множественном числе, то существительное среднего рода.

Все ли существительные относятся к одному из трёх родов?

Нет. Есть немногочисленная группа удивительных существительных. Они интересны тем, что могут относиться к лицам как мужского, так и женского пола. Это слова: умница, обжора, соня, жадина, плакса, невежа, невежда, злюка, задира, неряха, злюка, растяпа, копуша, сорвиголова и т.п. Форма таких слов совпадает с формой слов женского рода: набор окончаний у них одинаковый. А вот синтаксическая сочетаемость разная.

По-русски можно сказать:

Она такая умница! И: Он такой умница! Значение пола одушевлённого лица можно узнать по форме местоимения (как в нашем примере) или прилагательного, или глагола в прошедшем времени: Соня проснулся. И: Соня проснулась. Такие существительные называются существительными общего рода.

К существительным общего рода не относятся слова, называющие профессии. Возможно, вы уже знаете, что многие из них – это существительные мужского рода: врач, водитель, инженер, экономист, геолог, филолог и т.п. Но обозначать они могут как лица мужского, так и женского пола. Моя мать – хороший врач. Мой отец – хороший врач. Даже если слово называет лицо женского пола, то прилагательные и глаголы в прошедшем времени могут употребляться и в мужском, и в женском роде: Врач пришёл. И: Врач пришла.

Как определить род у неизменяемых слов?

В языке есть неизменяемые существительные. Все они заимствованы из других языков. В русском языке у них есть род. Как определить род? Это несложно, если понять, что обозначает слово. Обратимся к примерам:

Месьё – мадам – у слов, обозначающих одушевлённое лицо, род соответствует полу.

Кенгуру, шимпанзе – слова, называющие животных, мужского рода.

Тбилиси, Сухуми – слова — названия городов – мужского рода.

Конго, Зимбабве – слова — названия государств – среднего рода.

Миссисипи, Янцзы – слова — названия рек – женского рода.

Пальто, кашне – слова, обозначающие неодушевлённые предметы, чаще бывают среднего рода.Есть ли исключения? Есть. Поэтому рекомендуется внимательно относиться к неизменяемым словам и запоминать, как они употребляются. Род выражается не окончанием (окончаний у несклоняемых слов нет), а формой других слов, которые связаны с неизменяемым существительным по смыслу и грамматически. Это могут быть прилагательные, местоимения или глаголов в прошедшем времени. Например:

Миссисипи широка и полноводна.

Краткие прилагательные в форме ж.р. свидетельствуют о том, что слово Миссисипи ж.р.

§6. Склонение

Склонение – это тип изменения слов. Существительные изменяются по числам и падежам. Число и падеж – это изменяемые морфологические признаки. В зависимости от того, какие формы есть у слова в разных числах и падежах, по совокупности всех возможных форм, существительные относятся к одному из склонений.

Склонений у существительных три: 1-е, 2-е и 3-е. Подавляющее большинство русских существительных – это существительные 1-го, 2-го или 3-его склонения. Вид склонения – это постоянный, неизменяемый морфологический признак существительных.

К 1-му склонению относятся слова женского и мужского рода с окончаниями а, я в начальной форме.

Примеры: мама, папа, дедушка, вода, земля, Анна, Аня, лекция — окончание [а].

Ко 2-му склонению относятся слова мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями о, е в начальной форме.

Примеры: отец, брат, дом, Александр, море, озеро, здание — окончание [э], гений , Алексей .

К 3-му склонению относятся слова женского рода с нулевым окончанием в начальной форме.

Примеры: мать, мышь, ночь, новость, рожь, ложь.

Начальная форма – это та форма слова, в которой оно обычно фиксируется словарями. У существительных это форма именительного падежа единственного числа.

Обратите внимание на слова, традиционно называемые существительными на ия, ие, ий: лекция, здание, гений.

Как правильно обозначить окончания в таких словах?

Вы помните, что буквы я и е, которые пишутся на конце таких существительных женского и среднего рода после гласных, а буква и — гласная, обозначают два звука? Лекция – [ий’а], здание – [ий’э], причем звук [й’] – это последний согласный основы. Значит, в словах типа лекция окончание [а], в словах типа здание – [э], а в словах типа гений – нулевое окончание.

Поэтому существительные женского рода: лекция, станция, демонстрация относятся к 1-му склонению, а мужского: гений и среднего: здание – ко 2-му.

Комментария требует и ещё одна группа слов. Это так называемые существительные среднего рода на мя, слова путь и дитя. Это разносклоняемые существительные.

Разносклоняемые существительные – это слова, имеющие окончания, свойственные формам разных склонений.

Таких слов мало. Все они очень древние. Некоторые из них частотны в сегодняшней речи.

Список существительных на мя: стремя, племя, семя, бремя, вымя, темя, время, имя, пламя, знамя.

Об их правописании см. Вся орфография. Правописание существительных

§7. Число

Число — это морфологический признак, изменяемый для одних существительных и неизменяемый, постоянный у других.

Подавляющее количество русских существительных изменяются по числам. Например: дом – дома, девочка – девочки, слон – слоны, ночь – ночи. Существительные, изменяющиеся по числам, имеют формы и единственного, и множественного числа и соответствующие этим формам окончания. У ряда существительных формы единственного и множественного числа различаются не только окончаниями, но и основой. Например: человек – люди, ребёнок – дети, котёнок – котята.

Ме´ньшая часть русских существительных не изменяется по числам, а имеет форму только одного числа: или единственного, или множественного.

Существительные, имеющие форму единственного числа:

- собирательные: дворянство, ребятня

- вещественные: золото, молоко, простокваша

- абстрактные (или отвлечённые): жадность, злость, добро

- некоторые собственные, а именно: географические названия: Россия, Суздаль, Петербург

Существительные, имеющие форму множественного числа:

- собирательные: всходы

- вещественные: сливки, щи

- абстрактные (или отвлечённые): хлопоты, выборы, сумерки

- некоторые собственные, а именно географические названия: Карпаты, Гималаи

- некоторые конкретные (предметные), часы, сани, а также группа существительных, обозначающих предметы, которые состоят из двух частей: лыжи, коньки, очки, ворота

Запомни:

Большинство предметов, обозначаемых существительными, имеющими только форму единственного или множественного лица, не поддаются счёту.

У таких существительных число – неизменяемый морфологический признак.

§8. Падеж

Падеж – это непостоянный, изменяемый морфологический признак имён существительных. Падежей в русском языке шесть:

- Именительный

- Родительный

- Дательный

- Винительный

- Творительный

- Предложный

Нужно твёрдо знать падежные вопросы, с помощью которых определяется, в форме какого падежа стоит существительное. Поскольку, как вы знаете, имена существительные бывают одушевлёнными и неодушевлёнными, к каждому падежу есть два вопроса:

- И.п. – кто?, что?

- Р.п. – кого?, чего?

- Д.п. – кому?, чему?

- В.п. – кого?, что?

- Т.п. – кем?, чем?

- П.п. – (о) ком?, (о) чём?

Вы видите, что для одушевлённых существительных совпадают вопросы вин.п. и род. п., а для неодушевлённых – им. п. и вин. п.

Чтобы не ошибиться и правильно определить падеж, всегда используйте оба вопроса.

Например: Я вижу старый парк, тенистую аллею и идущих по ней девушку и молодого человека.

Вижу (кого?, что?) парк (вин. п.), аллею (вин. п.), девушку (вин. п.), человека (вин. п.).

Все ли существительные изменяются по падежам?

Нет, не все. Не изменяются существительные, которые так и называются: неизменяемые.

Какаду(1) сидит в клетке в магазине. Я подхожу к какаду(2). Это большой красивый попугай. Я смотрю на какаду(3) с интересом и думаю: -Что я знаю о какаду(4)? У меня нет какаду(5). С какаду(6) интересно.

Слово какаду встретилось в данном контексте 6 раз:

- (1) кто?, что? — какаду – И.п.

- (2) подхожу (к) кому?, чему? – (к) какаду – Д.п.

- (3) смотрю (на) кого?, что? – (на) какаду – В.п.

- (4) знаю (о) ком?, чём? – (о) какаду – П.п.

- (5) нет кого?, чего? – какаду – Р.п.

- (6) интересно (с) кем?, чем? – (c какаду) — Т.п.

В разных падежах форма у неизменяемых существительных одинаковая. Но падеж определяется легко. В этом помогают падежные вопросы, а также другие члены предложения. Если у такого существительного есть определение, выраженное прилагательным, местоимением, числительным или причастием, т.е. словом, изменяющимся по падежам, то оно будет в форме того же падежа, что и само неизменяемое существительное.

Пример: Сколько можно говорить об этом какаду? — (о) ком?. чём? — П.п.

§9. Синтаксическая роль существительных в предложении

Мать сидит у окна. Она листает журнал, рассматривает фотографии людей и природы. Моя мать – учитель географии. «Мама», — зову её я.

Мать — подлежащее

У окна – обстоятельство

Журнал — дополнение

Фотографии — дополнение

Людей — определение

Природы — определение

Мать — подлежащее

Учитель — сказуемое

Географии — определение

Мама – обращения, как и вводные слова, предлоги, союзы, частицы членами предложения не являются.

Проба сил

Проверьте, как вы поняли содержание этой главы.

Итоговый тест

-

Какие существительные обозначают отдельные конкретные предметы, а не группы однородных предметов?

- Имена собственные

- Имена нарицательные

-

Существительные какой группы разнообразнее по значению?

- Имена собственные

- Имена нарицательные

-

Выражается ли одушевлённость-неодушевлённость грамматически: набором окончаний?

- Да

- Нет

-

Как можно узнать род существительного?

- По значению

- По сочетаемости с другими словами (прилагательными, местоимениями, глаголами прошедшего времени) и по окончаниям

-

Как называются существительные, имеющие окончания, свойственные разным склонениям?

- Несклоняемые

- Разносклоняемые

-

Каким признаком является число у существительных добро, зло, зависть?

- Постоянным (неизменяемым)

- Непостоянным (изменяемым)

-

Какие вопросы нужно задать, чтобы определить падеж существительного?

- Кто?

- Что?

- Кто? Что?

-

Определите падеж существительного какаду в предложении: Сколько можно говорить об этом какаду?

- Д.п.

- В.п.

- П.п.

-

Любым ли членом предложения может быть существительное?

- Да

- Нет

-

Являются ли членами предложения существительные, выступающие в роли обращения?

- Да

- Нет

Правильные ответы:

- Имена собственные

- Имена нарицательные

- Да

- По сочетаемости с другими словами (прилагательными, местоимениями, глаголами прошедшего времени) и по окончаниям

- Разносклоняемые

- Постоянным (неизменяемым)

- Кто? Что?

- П.п.

- Да

- Нет

Смотрите также

- Морфология. Имя существительное

Имя существительное — это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?

Узнаем, что такое имя существительное в русском языке, определив его общее грамматическое значение и морфологические и синтаксические признаки.

Части речи

Морфология — это раздел языкознания, который изучает слово как часть речи.

Все слова русского языка в соответствии с их общим грамматическим значением и морфологическими признаками распределяются по большим лексико-грамматическим классам, которые называются частями речи.

Части речи делятся на самостоятельные и служебные.

Самостоятельные части речи называют предметы, признаки, действия, количество и являются членами предложения.

Служебные части речи не имеют лексического значения и не называют ни предметов, ни признаков, ни действий.

В системе частей речи русского языка рассмотрим слова, которые называют предмет.

Существительное как часть речи

Ряд слов русского языка обладают общим грамматическим значением предметности, которое выражается грамматически в формах рода, числа и падежа. Если к такому слову можно задать вопросы кто это? или что это?, значит это имя существительное:

- кто? человек, патриот, сын, хозяин;

- что? дело, результат, радость, белизна.

Имена существительные называют

- конкретные предметы (телевизор, калитка);

- части предметов (экран, дно, рукоятка);

- названия лиц (человек, рабочий, врач);

- животных (заяц, белка, тигр);

- растения (клен, гвоздика, хвощ);

- явления природы (снег, дождь, радуга);

- признаки (белизна, ширина);

- действия (бой, ходьба, плавание);

- состояния (сон, дрёма, болезнь)

и т. д.

Существительные одушевленные и неодушевленные

Одушевленность/неодушевленность — это постоянный грамматический признак имен существительных.

Одушевленные существительные обозначают нечто живое и отвечают на вопрос кто?

Примеры

ученица, хозяин, прохожий

Неодушевленные существительные обозначают предметы и явления неживой природы, растения, совокупность живых существ и отвечают на вопрос что?

Примеры

камень, дерево, родня, профессура, армия

Следует понимать, что эта грамматическая категория может не совпадать с различением живого и неживого в природе.

В языке к одушевленным существительным относятся:

- названия игрушек, механизмов, похожих на человека (Мальвина, Золушка, робот);

- названия шахматных фигур и карт (ладья, туз);

- названия мифических существ (фея, русалка, Кощей).

Собственные и нарицательные имена существительные

По значению имена существительные делятся на собственные и нарицательные.

К собственным именам существительным относятся наименования отдельных предметов, которые выделяются из ряда однородных (имена, отчества, фамилии, географические и астрономические называния, названия литературных и музыкальных произведений, картин, журналов, организаций, исторических событий и т.д.):

- Тарас Михайлович Бурый;

- Венера

- Куликовская битва

- «Война и мир» и пр.

Нарицательные существительные являются обобщенными названиями ряда однородных предметов без указания их индивидуальных особенностей.

Примеры

город, страна, ребенок, преподаватель

Лексико-грамматические группы имен существительных

В зависимости от того, какой предмет по значению называют слова этой части речи, выделяют группы существительных:

- конкретные

- абстрактные

- вещественные

- собирательные

| Существительные | Обозначают | Примеры | Признаки |

|---|---|---|---|

| Конкретные | Обозначают единичные предметы, поддающиеся счёту: людей, животных, растения, вещи. | Малыш котенок василёк шуба |

Обычно употребляются в форме ед. и мн. числа, сочетаются с количественными именами числительными. |

| Вещественные | Обозначают однородные по составу вещества, не представленные единичными предметами: пищевые продукты, с/х культуры, материалы, виды тканей, ископаемые, стройматериалы, хим. элементы, лекарства и др. | Хлеб овёс песок парча уголь водород аспирин |

Употребляются в форме только одного числа, чаще единственного; поддаются делению, измерению, но не поддаются счету. |

| Собирательные | Обозначают совокупности однородных лиц или предметов как цельное единство, как нечленимое понятие. | Мебель листва студенчество молодёжь |

Употребляются в форме только одного числа, чаще единственного; не поддаются счёту. |

| Абстрактные (отвлечённые) |

Обозначают отвлечённые понятия, неисчеслимые предметы, мысли, признаки, свойства, качества состояния, действия, отношения, явления, события, научные понятия. | Усталость дружба война кашель |

Не изменяются по числам; чаще употребляются в форме ед. числа, но могут быть и во множественном. Если такое существительное получило форму мн. числа — оно теряет свой абстрактный смысл (ужас — ужасы). |

Конкретные имена существительные называют конкретные предметы и явления действительности.

Примеры

дом, гараж, лестница, черепаха

Они сочетаются с количественными числительными:

- два дома

- три гаража.

Абстрактные (отвлеченные) существительные обозначают действие или признак в отвлечении от его производителя или носителя признака.

Примеры

обмен, дружба, совесть, стремление, хлопоты, доброта

Обозначаемые ими понятия нематериальны, их нельзя увидеть, измерить или потрогать. О них можно только размышлять, их можно описать или проанализировать.

Вещественные существительные обозначают вещества, материалы, лекарства, пищевые продукты, химические элементы и соединения и др.

Примеры

сахар, дрожжи, гранит, бром, овёс

Собирательные существительные обозначают совокупность однородных предметов как единое целое.

Примеры

крестьянство, мошкара, листва, тряпьё, клиентура

Для них характерны суффиксы -ств-, -в-, -j (о), -ур- и др.

Род существительных

Грамматическая категория рода является постоянным признаком существительных.

Определение

Род — это способность существительных сочетаться с определёнными для каждой родовой принадлежности формами согласуемых слов.

- сестра — моя сестра, старшая сестра;

- старик — любой старик , седой старик ;

- озеро — наше озеро, глубокое озеро.

Слова этой части речи распределены по родам с учётом окончаний в форме именительного падежа единственного числа.

Мужской род

1. Существительные с основой на твердый и мягкий согласный и нулевым окончанием.

Примеры

матрос , брат , тюль , токарь

2. Некоторые существительные с окончанием -а/я, называющие лиц мужского пола.

Примеры

юноша, дедушка, дядя, старшина

3. Существительные, имеющие оценочные суффиксы, с окончанием -о/-е, -а.

Примеры

сундучишко, ветрище, голосина, дружище

4. Существительное «подмастерье».

Женский род

1. Существительные с окончанием -а/я.

Примеры

река, сторона, станция

2. Существительные с основой на мягкий согласный и «ж», «ш» с нулевым окончанием.

Примеры

фасоль , речь , вещь , фальшь , блажь

Средний род

1. Существительные с окончанием -о/-е.

Примеры

мыло, солнце, здание

2. Существительные на -мя.

Примеры

время, племя, стремя, темя

3. Существительное «дитя».

Общий род

1. Существительные, называющие людей обоего пола по качествам.

Примеры

растрепа, разиня, тихоня, бедолага

2. Некоторые имена собственные.

У слов, имеющих только форму множественного числа, род не определяется.

Примеры

щипцы, чернила, сливки, хлопья

Число имен существительных

У имен существительных категория числа является непостоянным морфологическим признаком.

Число является словоизменительной категорией существительных, которая выражается в противопоставлении сопоставимых форм единственного и множественного числа:

- дорога — дороги

- погон — погоны

- слово — слова

- лошадь — лошади

Большинство существительных изменяются по числам. Ряд слов этой части речи имеет формы единственного или только множественного числа:

- злость (ед. ч.)

- умиление (ед. ч.)

- деньги (мн. ч.)

- каникулы (мн. ч.)

Склонение существительных

Склонение — постоянный признак существительных.

Определение

Склонение — это изменение имён существительных по падежам и числам.

Падеж — это непостоянный признак существительных.

В зависимости от родовой принадлежности и падежных окончаний в русском языке различают три основных типа склонения существительных.

К первому склонению отнесем существительные женского, мужского и общего рода с окончанием -а/-я в форме именительного падежа (страна, юноша, конференция, дядя, егоза, забияка, грязнуля).

Ко второму склонению принадлежат существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием -о/-е в форме именительного падежа (гвоздь, соловей, шило, море)

Третье склонение составляют существительные женского рода с нулевым окончанием (тетрадь, роскошь, мозоль).

Существительные I, II и III склонения имеют следующую систему падежных окончаний.

Десять существительных на -мя (имя, вымя, бремя, время, знамя, семя, племя, стремя, темя, пламя) и слова «путь» и «дитя» являются разносклоняемыми.

Отдельные типы склонения имеют:

- существительные множественного числа (перила, дебаты, проводы);

- существительные, образованные способом перехода прилагательных и причастий (набережная, запятая, сказуемое, подлежащее, слагаемое).

Заимствованные слова являются несклоняемыми существительными.

Примеры

бра, кафе, колибри, торнадо, фейхоа

Подытожим рассуждения об имени существительном как части речи и укажем постоянные и непостоянные признаки.

Морфологические признаки имени существительного

I. Общее грамматическое значение предметности. Начальная форма — именительный падеж единственного числа.

II. Постоянные признаки:

- собственное или нарицательное;

- одушевленное или неодушевленное;

- конкретное, абстрактное, вещественное или собирательное;

- род

- склонение

III. Непостоянные признаки:

- число

- падеж