Практическое руководство: как определить количество предикативных основ в предложении

Предикативные основы в предложении — это глагольные или номинальные выражения, которые образуют сказуемое. Определить их количество может быть непростой задачей, но есть несколько шагов, которые помогут вам справиться с этой задачей.

Шаг 1: Найти сказуемое

Первый шаг — это определить, где находится сказуемое в предложении. Сказуемое — это та часть предложения, которая сообщает нам о действии или состоянии подлежащего. Обозначается оно обычно глаголом.

Примеры:

- Мама покормила кота.

- В этом предложении сказуемым является «покормила», который является глаголом.

- Я счастлив.

- В этом предложении сказуемым является «счастлив», который является прилагательным-существительным.

Шаг 2: Задать вопрос «что делает сказуемое?»

Следующий шаг — определить, какое значение несет сказуемое. Для этого нужно задать вопрос «что делает сказуемое?» или «что с ним происходит?». Ответ на этот вопрос поможет определить, является ли выражение предикативной основой.

Примеры:

- Мама покормила кота.

- Что сделала мама? — Покормила кота. Ответ: глагол «покормила» является предикативной основой.

- Я счастлив.

- Что происходит со мной? — Я счастлив. Ответ: прилагательное-существительное «счастлив» является предикативной основой.

Шаг 3: Проверить, есть ли другие предикативные выражения в предложении

В некоторых случаях может быть несколько выражений, которые могут быть предикативной основой, например, когда в предложении есть сложное сказуемое. В этом случае нужно проверить, есть ли другие предикативные выражения в предложении.

Примеры:

- Мама покормила кота и поиграла с ним.

- Что сделала мама? — Покормила кота и поиграла с ним. Ответ: здесь две предикативных основы — «покормила» и «поиграла».

- Я был уставший и голодный.

- Что со мной происходит? — Я был уставший и голодный. Ответ: здесь две предикативных основы — «уставший» и «голодный».

Заключение

Определение количества предикативных основ в предложении может быть сложной задачей, но она может быть решена, если вы следуете этим шагам. Зная, какие выражения могут быть предикативными основами, вы сможете лучше понимать, как устроены предложения и совершенствовать свою грамматику.

|

Дата |

24.11.2020 |

|

Предмет |

ЕГЭ Русский язык |

|

Тема |

Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. |

|

Преподаватель |

Ломидзе Белла Арчиловна |

|

№ урока |

1 |

Привет. Меня зовут Белла.

Сегодня мы с тобой поближе познакомимся с предложением, рассмотрим, какой существует порядок слов в предложениях, узнаем, что такое предикативная основа.

Ты готов? Тогда приступим.

Начнем с простого. Предложение.

Наверняка ты знаешь, что предложение — это группа слов (или слово), обладающая смысловой и интонационной законченностью.

Наша с тобой речь как монологическая (например, лекция или выступление на совещании), так и диалогическая (например, беседа двух или нескольких лиц) состоит из отдельных предложений. Каждое предложение имеет законченный смысл.

Например:

Зимой мы становимся добрее.

Ты когда-нибудь задумывался о том, что слова в русском языке имеют свой порядок?

Существует прямой порядок слов и обратный.

Порядок слов называется прямым, когда:

|

|

|

|

|

Рассмотрим прямой порядок слов в предложении.

|

Расположение слов в предложении |

Примеры |

|

Мы с утра ушли на экскурсию. |

|

Летнее солнце светит. |

|

Мы плыли вдоль берега огромнейшего острова, покорённого голландцами. |

|

Лицо его имело выражение довольно приятное. |

|

Я не думал идти сюда. |

Порядок слов называется обратным, когда сказуемое предшествует подлежащему.

(Такой порядок слов в литературе называется инверсией)

Например:

Ушли мы с утра на экскурсию.

Ты наверняка заметил, что в последнем предложении я выделила предикативную основу предложения. Но что такое «предикативность»?

Предикативность – это соотнесённость содержания предложения с действительностью. Это главный признак предложения.

Предикативная основа предложения = грамматическая основа предложения

Грамматическая (предикативная) основа предложения – главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) или один из них.

Главные члены предложения не зависят от других слов в предложении, а форма остальных слов в предложении может зависеть от подлежащего или сказуемого.

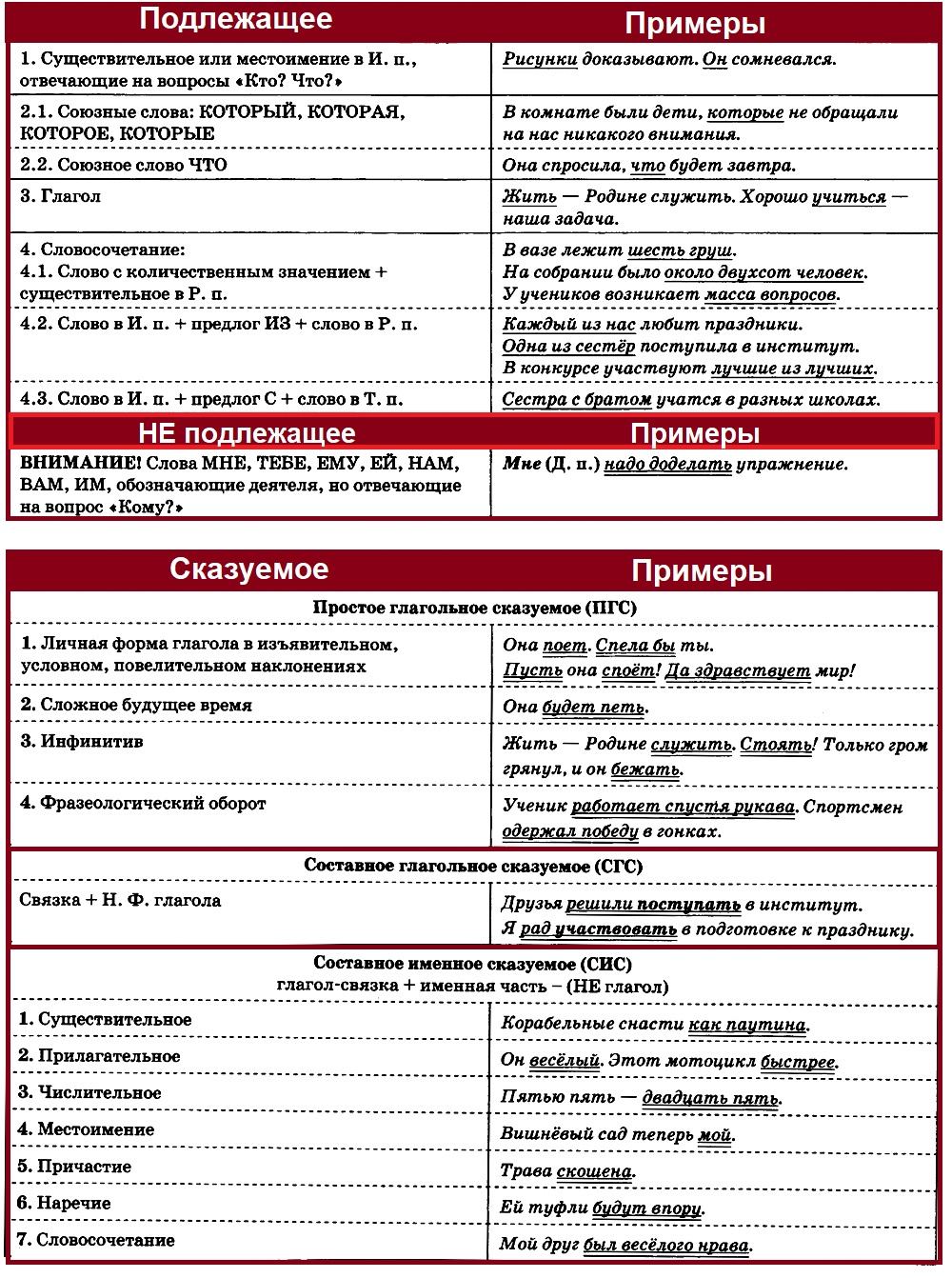

Подлежащее – главный член двусоставного или односоставного назывного предложения, который грамматически соотносится со сказуемым и отвечает на вопросы именительного падежа кто? что?

Способы выражения подлежащего

-

Им.п. существительного.

Роза красная цвела.

-

Им.п. прилагательного в функции существительного.

Добрый зла не помнит.

-

Им.п. местоимения.

Исторический роман сочинил я.

Кое-кто ничего не понял.

-

Числительное.

Семеро одного не ждут.

Трое в лодке, не считая собаки.

-

Междометие.

Бесконечное «ах» утомляло.

-

Неопределенная форма глагола (инфинитив).

Учиться всегда пригодится.

-

Синтаксически цельные ССЧ (словосочетания).

Мы с отцом готовим сами.

-

Фразеологические сочетания.

Бабье лето наступило.

-

Целое предложение.

«Ни дня без строчки!» — его девиз.

Сказуемое – главный член предложения, который обозначает действие, признак, качество, состояние предмета, названного подлежащим, грамматически зависит от подлежащего, отвечает на вопросы что делает предмет? кто он такой? что он такое? каков предмет? что с ним происходит?

Маша танцевала.

Море шумит за окном.

Пойду погуляю в парке.

Котенок шустр.

Напоминаю, что в русском языке существует три типа сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное именное. Итак, как определить тип сказуемого в предложении?

Простое глагольное сказуемое

Этот вид сказуемых выражается глаголом любого наклонения, времени и числа, например:

Буйство разных цветов у растений привлекает (гл. изъяв. накл., наст. вр., 3 лица, ед. ч.) насекомых сладостью внутри цветка (В. Песков).

Восходившее солнце золотило (гл. изъяв. накл., прош. вр., ед.ч., ср.р.) сосновые вершины (И. Соколов-Микитов).

Я уж буду знать (гл. изъяв. накл., буд. вр., 1 лица, ед. ч.), что дальше делать (Чарльз Диккенс).

Отдай (гл. повел. накл.) обещанную розу! (Белла Ахмадулина).

Что сказал бы ( гл. условн. наклон.) о ней? (Джек Лондон).

Важно запомнить, что простым глагольным сказуемым являются сложные формы глаголов будущего времени и повелительного наклонения:

-

буду рассказывать;

-

будем говорить;

-

будут отдыхать;

-

пусть уйдет и т.д.

А еще, простым глагольным сказуемым бывает инфинитив в роли глагола изъявительного наклонения и фразеологические глагольные сочетания, которым присуще значение действия:

Будешь ты ещё мне тянуть душу!

Витя вечно витает в облаках!

Не выходите из себя по такому пустяковому поводу.

Составное глагольное сказуемое

К типу составных глагольных сказуемых отнесем сказуемые, выраженные вспомогательным глаголом (или элементами, заменяющими глагол) в спрягаемой форме и инфинитивом:

вспомогательный глагол + инфинитив = СГС

Вспомогательные глаголы в СГС

В качестве вспомогательного глагола используются:

1. фазовые глаголы, обозначающие начало, продолжение и конец действия

-

начать

-

стать

-

приниматься

-

продолжать

-

кончать

-

прекратить

-

бросить

-

перестать и пр.

Бледный свет короткого тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронесся слабый, отдалённый вой (Джек Лондон).

Генри перестал жевать, посмотрел через костер на собак и пересчитал их (Джек Лондон).

2. модальные глаголы со значением намерения, желания, волеизъявления, способности

-

хотеть

-

мочь

-

желать

-

уметь

-

намереваться

-

надеяться

-

суметь

-

ухитряться

-

стремиться

-

думать

-

мечтать

-

ухитряться и пр.

К концу лета он ухитрился всё-таки купить у цыган за полтинник худого, с горбом, как у свиньи, медвежонка (Алексей Толстой. Петр Первый).

3. глаголы, выражающие эмоциональное состояние

-

любить

-

бояться

-

страшиться

-

стыдиться

-

стесняться

-

решиться

-

осмелиться

-

ненавидеть

-

привыкать

-

привыкнуть.

Мне стало жаль старика, я твердо решил остаться в родительском доме и не думать более о морских путешествиях (Даниель Дефо. Робинзон Крузо).

4. некоторые безличные глаголы

-

следует

-

стоит

-

требуется и др.

Да, над этим решительно следует подумать (Александр Беляев).

5. краткие прилагательные, не имеющие полной формы или имеющие её с другим лексическим значением

-

рад

-

горазд

-

согласен

-

нужен

-

должен

-

намерен

-

готов

-

способен

-

волен.

Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души (Вениамин Каверин).

6. слова состояния

-

можно

-

нельзя

-

надо.

По праздникам можно было понежиться в постели подольше (Борис Пастернак).

Обратим внимание на роль инфинитива в предложении и не путаем его с составным глагольным сказуемым, например:

Пойду в огород (зачем?) собрать зелени (обстоятельство).

Мама попросила Машу (о чём?) быстрее собираться в школу (дополнение).

Составное именное сказуемое

Этот тип сказуемых состоит из глагола-связки в личной форме, выражающей грамматическое значение, и именной части, обозначенной словами разных частей речи:

-

имя существительное в форме Им. п. или Тв. п. (примеры);

-

имя прилагательное в полной и краткой форме, в формах степеней сравнения;

-

имя числительное или количественное сочетание;

-

местоимение;

-

наречие;

-

причастия в полной и краткой форме, действительные и страдательные;

-

междометие;

-

неразложимые словосочетания.

Глагольная связка + именная часть = СИС

Связка составного именного сказуемого

В роли связки часто употребляется

1. глагол «быть» в разных формах времени и наклонения, в том числе

«есть» — форма настоящего времени глагола «быть», которая часто бывает нулевой (отсутствует), например:

Он был похож на маму (Борис Пастернак).

Но они совсем не размокли: сумка была новая, кожаная и плотно запиралась (Вениамин Каверин).

Море было спокойно, и с капитанского мостика было нетрудно следить за всеми движениями акулы (Жюль Верн).

Они уже не были переведены с немецкого (А. С. Пушкин. Пиковая дама).

Счастье есть удовольствие без раскаяния (Л. Н. Толстой).

Доброта — качество, излишек которого не вредит (Д. Голсуорси).

2. глагол с ослабленным лексическим значением — полуотвлечённая или полузнаменательная связка, которая выражает грамматические значения и только частично вносит в сказуемое лексическое значение, но не может самостоятельно выражать значение сказуемого без именной части:

стать, делаться, казаться, становиться, являться, считаться, оставаться, представлять, зваться, называться, выглядеть, доводиться, и пр.

С этой минуты стало ясно, кто является главным человеком в доме (Вениамин Каверин).

И вдруг он полковником становится, этот мальчик, сын дворника (Борис Пастернак).

Конечно, теперь он не казался мне таким загадочным, как в деревне, в детстве (Вениамин Каверин).

3. знаменательная или полузнаменательная связка, обозначенная глаголом движения или состояния:

ПРИМЕРЫ

сидеть, стоять, бежать, вернуться, идти, лежать, работать, родиться, жить.

Дом господский стоял одиночкой на ю΄ру, то есть на возвышении, открытом всем ветрАм, каким только вздумается подуть (Н. В. Гоголь. Мёртвые души).

Мать лежала спокойная, такая же бледная, как всегда (Вениамин Каверин).

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками (А. С. Пушкин. Капитанская дочка).

Предложение. Грамматическая основа

Предложение: понятие, признаки и значение

Предложение — это синтаксическая единица, содержащая мысль и состоящая из одного или нескольких слов. При помощи предложения можно выразить мысли и чувства, приказ, просьбу и т.д. Например: Утро. Солнце поднимается из-за горизонта. Отвори окно! Какое чудесное утро!

Предложение является минимальной единицей высказывания. В предложениях слова связаны между собой синтаксическими связями. Следовательно, предложения можно определить как цепочки синтаксически связанных слов. Благодаря этому даже в тексте без знаков препинания (например, в памятниках древнерусской письменности) можно догадаться, где кончается одно предложение и начинается другое.

Отличительные признаки предложения:

- Предложение — это высказывание о чём-либо в виде сообщения, вопроса или побуждения.

- Предложение — основная единица общения.

- Предложение обладает интонационной и смысловой законченностью.

- Предложение имеет определённое строение (структуру). Его ядром является грамматическая основа.

- Предложение обладает лексическим и грамматическим значением.

Лексическое значение предложения — это его конкретное содержание. Зима выдалась снежной и морозной.

Грамматическое значение предложения — это общее значение предложений одинакового строения, отвлечённое от их конкретного содержания. Она отправилась на экскурсию (лицо и его действие). Путники замерзли и устали (лицо и его состояние).

Типы предложений

По смыслу и интонации предложения бывают повествовательные (содержат сообщение), вопросительные (содержат вопрос), восклицательные (произносятся с сильным чувством, с восклицанием), побудительные (побуждают к действию), например: Золотая Москва всех лучше. Тебе смешно? А какие звёзды! Подымай меч выше! (По И. Шмелеву)

По наличию второстепенных членов как односоставные, так и двусоставные предложения могут быть нераспространёнными (нет второстепенных членов) и распространёнными (второстепенные члены есть), например: Я дремлю (простое двусоставное нераспространённое предл.). На стеклах лед нарос буграми (простое двусоставное распространённое предл.).

По наличию или частичному отсутствию членов предложения предложения могут быть полными и неполными, например: В холодном зале таинственно дремлет ёлка (полное предложение). Стакан — копейка (неполное предл., выпущено сказуемое стоит). (По И. Шмелеву)

Грамматическая (предикативная)

основа предложения

Предложения имеют грамматическую основу, состоящую из подлежащего и сказуемого или одного из них. Например: Мороз. Беленькая красавица берёзка. Мне боязно. Стоит над Москвой радуга. (По И. Шмелеву)

Грамматическая основа может включать как оба главных члена предложения, так и один из них — подлежащее или сказуемое. Звёзды меркнут и гаснут. Ночь. Морозит. (И. Никитин)

По строению грамматической основы простые предложения делятся на двусоставные (с двумя главными членами) и односоставные (с одним главным членом): Гремят трубы в сенях. Пахнет натертыми полами, мастикой, ёлкой. Вот мороз! (По И. Шмелеву)

По количеству грамматических основ предложения делятся на простые (одна грамматическая основа) и сложные (две или несколько основ, связанных друг с другом по смыслу, интонационно и с помощью лексических средств).

Например: Наше Рождество подходит издалека (простое предл.). Под иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди (сложное предл.). (По И. Шмелеву)

Отличие предложения от словосочетания

Предложение — это всегда законченная мысль, в отличие от словосочетания, которое представляет собой лишь один какой-то фрагмент предложения и не является относительно законченным сообщением. Предложение:

- имеет грамматическую основу, состоящую из одного или двух главных членов;

- характеризуется интонационной и смысловой законченностью;

- служит для сообщения, побуждения, вопроса, а также может быть восклицательным.

Подлежащее и сказуемое

Подлежащее — главный член предложения, который связан со сказуемым и отвечает на вопросы именительного падежа кто? или что?

Способы выражения подлежащего:

- Имя существительное в именительном падеже или другая часть речи, употреблённая в значении имени существительного. Между тем небо (сущ.) продолжало расчищаться. Наши павшие (прич) — как часовые.

- Местоимение в именительном падеже. Ты цветёшь одиноко, да и мне не вернуть этих снов золотых, этой веры глубокой (А. Блок).

- Неопределённая форма глагола. Работать было не трудно, а главное — весело (П. Павленко).

- Фразеологизмы. Золотые руки были у этого мастера (П. Бажов).

- Неделимое словосочетание. Мы с товарищем выехали до восхода солнца (М. Шолохов).

Сказуемое — главный член предложения, который связан с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое? кто он такой? Отговорила роща золотая (С. Есенин).

Грамматическое значение сказуемого выражается глаголом в форме одного из наклонений:

- изъявительное: Лошадёнка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина (А. Чехов). Толпа напоминала тёмный вал океана (М. Горький).

- условное: Таких две жизни за одну, но только полную тревог, я променял бы, если б мог (М. Лермонтов).

- повелительное: Не буди того, что отмечталось, Не волнуй того, что не сбылось… (С. Есенин)

Сказуемое может быть простым и составным. Подробнее в конспекте «Главные члены предложения».

Способы выражения

грамматической основы предложения

Конспект урока «Предложение. Грамматическая основа».

Следующая тема: Второстепенные члены предложения

|

Как выделить «предикативное ядро» предложения? Грамматическая основа предложения в двусоставных предложениях состоит из подлежащего и сказуемого. Это просто, а дальше начинаются сложности, потому что подлежащее часто ассоциируют с именем существительным или личным местоимением в именительном падеже, а сказуемое — с глаголом, поэтому любые отклонения от этого упрощённого преставления вызывает недоумение. Подлежащее называет то или что, о чём идёт речь в предложении, а выражено оно может быть как отдельными словами, так и целыми словосочетаниями, см. таблицу ниже: Здесь важно обратить внимание на то, что в конструкции сказуемое согласуется со словами «множество, часть, большинство, меньшинство», а не за идущим за ним существительным, поэтому должно стоять в единственном числе! Обо всех сложных или запутанных случаях такого рода можно прочитать здесь. Определение сказуемого также вызывает ряд сложностей. Чего бы проще «один глагол — простое глагольное сказуемое», ан-нет, в форме будущего времени сказуемое состоит из двух слов, но при этом остаётся простым! Следуя данному ниже простому алгоритму, можно определить сказуемое правильно: Приведённые ниже видео наглядно представляют виды сказуемого и способы его правильного определения: А также это видео (нужно пойти по ссылке, потому что видео не вставляется в текст ответа). В неполных предложениях грамматическая основа «теряет» подлежащие или сказуемое, потому что оно подразумевается, но не произносится. Неполные предложения всегда нужно рассматривать в контексте, потому что именно по нему восстанавливаются грамматическая основа. Подразумевается, что гуляет именно Димка, смысл восстанавливается по предыдущему предложению. С объяснение особенностей неполных предложений и простым, но интересным тестом на усвоение материала можно ознакомиться здесь. От неполных предложений нужно отличать односоставные. В них грамматическая основа изначально выражена либо подлежащим (назывное предложение), либо сказуемым (определённо-личное, неопределенно-личное, безличное, инфинитивное предложение). Односоставные предложения часто могут быть логически изменены в двусоставные, например:

Подробнее об односоставных предложениях можно узнать здесь. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим тамила123 8 лет назад Сначала определите, простое или сложное предложение перед вами. Простое предложение — это односоставное, а сложное, это двухсоставное. Далее определяем подлежащие в первом предложении (при варианте сложных предложений)с помощью вопросов «кто?», «Что?», потом выделяем сказуемое с помощью вопросов » что делал?» «что сделал?», «что такое?». После этого проделываем ту же процедуру в следующем предложении. В простом предложении выделяем подлежащие и сказуемое только один раз. Подробнее посмотрите на предложенной картинке — Пример из головы — «Собака съела мясо, которое купила хозяйка». Подлежащие в первом предложении — Собака, сказуемое — съела; подлежащие во втором предложении — хозяйка, сказуемое купила. Mashanya 9 лет назад В двусоставных предложениях грамматической основой предложения являются подлежащее и сказуемое. В односоставных предложениях есть только один главный компонент — он и будет грамматической основой (назывные предложения (с подлежащим), а **определённо-личные, неопределённо-личные, **обобщённо-личные и безличные (со сказуемым). В первую очередь нужно найти подлежащее в предложении. Подлежащее обозначает, о ком или о чём идёт речь. Подлежащее отвечает на вопрос кто? или что?. Следует помнить, что подлежащее может быть выражено не только именем существительным, но и другими частями речи (местоимением, прилагательным, причастием, числительным) неопределённой формой глагола (инфинитивом)…) Далее нужно определить сказуемое. Сказуемое отвечает на вопросы глаголов и обозначает действие, совершаемое подлежащим. По своему составу сказуемое может быть простым и составным (именным и глагольным) и сложным. Для того, чтобы правильно определить грамматическую основу предложения, нужно внимательно прочитать его и определить, простое это предложение или сложное, которое может состоять из двух и более простых предложений. Если предложение простое, то у него будет одна грамматическая основа. Если оно сложное, то несколько. Peresvetik 8 лет назад Грамматической основой предложения является его важная структурная часть. И вот эта часть по сути и определяет важный и весь смысл данной фразы. И такую грамматическую основу именно в лингвистике называют как- предикативное ядро.И такие грамматические явления имеются во многих мировых языках. вот это вам в помощь самые простые правила о том,как научиться выделять такую основу: И вот несколько примеров,каким образом и какие части речи могут выражать подлежащие. Нужно всегда анализировать предложение,чтобы понять его суть и смысловую нагрузку.И тогда будет несложно определять его грамматическую основу. Грамматическая основа-это главная часть предложения и практически в каждом предложении, данная основа состоит из двух главных членов предложения. Грамматическую основу предложения, иногда называют предикативным ядром или предикативной основой. К главным членам предложения, относятся сказуемое и подлежащее, в некоторых случаях,в предложении может быть только один главный член. Для того, что бы выделить грамматическую основу предложения, необходимо выделить сказуемое и подлежащее данного предложения. Гляжу с момента моего окончания школы ничего не изменилось в это вопросе. Это радует. В качестве основы предложения выступают подлежащее и сказуемое. Самый распространенный случай — в предложении есть и подлежащее и сказуемое. Сказуемое глагол, а подлежащее существительное или местоимение. Например : Я сделал уроки. Сказуемое сделал, подлежащее местоимении я. На часто бывают и такие предложения : Проснулся. Сделал уроки. В них как мы видим нет подлежащего. Бывает что и нет сказуемого, например: Утро. Для начала определяем ест ли в нашем предложении подлежащее и сказуемое, потом определяем какими частями речи они являются, от них выстраивает связь к остальным словам. Nelli4ka 3 года назад Грамматическая основа — это главные члены предложения, а ими, в свою очередь, являются подлежащее и сказуемое. Первым делом их нужно найти в предложении. Что есть подлежащее? Это самый главный объект — что-то (если речь идет о неодушевленном предмете) или кто-то (соответственно, одушевленный предмет), о чем идет речь в предложении. Чаще всего это существительные, местоимения. А сказуемое — это то, что говорится о главном объекте, т.е. о подлежащем. Чаще всего это действие, выраженное глаголом. Когда мы нашли сказуемое и подлежащее, мы их подчеркиваем. Подлежащее — это одна черта, сказуемое — две. Sveta S 6 лет назад Прежде всего надо понять, что такое грамматическая основа. Грамматическая основа предложения является его ядром и определяет основной смысл преложения. Грамматическую основу предложения составляют главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Попробуем определить грамматическую основу предложения на простом примере: Я отвечаю на этот вопрос. В этом предложении подлежащим выступает «я», а сказуемым — «отвечаю». Грамматической основой этого предложения есть словосочетание «я отвечаю». JuliaBond 9 лет назад Грамматическая основа предложения или предикативное ядро состоит из подлежащего и сказуемого (в двусоставных предложениях) или одного из них (в односоставных предложениях). Соответственно, чтобы выделить грамматическую основу предложения необходимо найти подлежащее (отвечает на вопрос «Что? / Кто?» и обозначает о чём или о ком идёт речь) и связанное с ним сказуемое (как правило, глагол, обозначающий действие подлежащего или его характеристику). Грамматическая основа является ядром предложения, вокруг грамматической основы группируются иные слова. Для выделения грамматической основы следует понимать о чем или о ком идет речь. Следует задать вопросы: кто, что? Также понять, что об этом говориться: что делает? каков он? Для выделения подлежащего и сказуемого можно воспользоваться примером: Море третий день волнуется. задаем вопрос: Что? — Море. Что делает? Волнуется. Море является подлежащим. Волнуется это — сказуемое. Знаете ответ? |

Сущностным важнейшим элементом

предложения является предикативность.

Предикативность обязательна для каждого

предложения. Это грамматическая

категория, устанавливающая общую

соотнесенность высказывания с

действительностью, с точки зрения

говорящего.

Предикативность – это структурная

и содержательная категория. Реализуется

через подлежащее и сказуемое.

Отношения между субъектом и предикатом

в суждении находят свою параллель в

предикативных отношениях между подлежащим

и сказуемым в предложении, в которых

выражается связь между предметом мысли,

обозначенным подлежащим, и его признаком,

обозначенным сказуемым. Например:

Наступила весна; Доклад не состоится;

Лекция была интересная.

Предикативные отношения могут быть

только в двусоставном предложении.

Таким общим, основным признаком

предложения — предикативность, понимая

под нею отнесенность содержания

предложения к объективной действительности

(его реальность или нереальность,

возможность или невозможность,

необходимость или вероятность и т.д.).

Грамматическими средствами выражения

предикативности являются категории

времени, лица, наклонения и различные

типы интонации (интонация сообщения,

вопроса, побуждения и др.).

Предикативный центр высказывания

составляет смысловой костяк и соотносится

с объективной действительностью,

является средством выражения авторской

интенции.

11. Главные члены двусоставного предложения как его структурное и смысловое ядро.

Двусоставное предложение — простое

предложение, необходимыми компонентами

которого являются подлежащее, одно или

с зависимыми от него словами, и сказуемое,

одно или с зависимыми от него словами.

Главные члены двусоставного предложения,

образующие его грамматическую основу

(предикативное ядро) – это подлежащее

и сказуемое.

Подлежащее – главный член двусоставного

предложения, грамматически независимый

от других компонентов предложения.

Обозначает предмет, признак которого

определяется сказуемым, и отвечающий

на вопросы кто? что?

Сказуемое – главный член двусоставного

предложения, грамматически-зависящий

от подлежащего, обозначающий действие,

состояние или признак, приписываемые

подлежащему.

Относясь друг к другу как определяемое

и определяющее, подлежащее и сказуемое

оказываются взаимно связанными и

формально. В этом сказывается

семантико-грамматическое единство

двусоставного предложения. Семантическое

ядро двусоставного предложения «предмет

и его признак» формально выражается

через взаимосвязь подлежащего и

сказуемого: приписывание признака

предмету немыслимо вне времени и

объективной модальности.

12. Подлежащее и особенности реализации в нем коммуникативной пропозиции.

Подлежащее – главный член двусоставного

предложения, грамматически независимый

от других компонентов предложения.

Обозначает предмет, признак которого

определяется сказуемым, и отвечающий

на вопросы кто? что?

Морфологизованной формой выражения

подлежащего является именительный

падеж существительного.

Подлежащее может быть выражено:

существительным в им. пад, местоимением,

числительным, инфинитивом, любой,

способной субстантивироваться, частью

речи, любой замещающей существительное

частью речи, словосочетаниями.

Подлежащее – старое знание.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #