Подчинительная связь — это грамматическая и смысловая зависимость одного слова или предложения по отношению к другому.

При каждом самостоятельном слове могут быть зависимые слова, составляющие словосочетание с подчинительной связью. Рассмотрим, какие бывают подчинительные словосочетания в русском языке. Приведем примеры подчинительных словосочетаний.

Подчинительная связь существует также между простыми предложениями в составе сложноподчиненного, в котором выделяют главную и зависимую часть.

Как определить подчинительную связь?

Слова в устной и письменной речи сочетаются друг с другом определенным образом и составляют словосочетание. Например, при слове «рисовать» могут быть зависимые слова:

- рисовать картину;

- рисовать красками;

- рисовать быстро.

В составе этих синтаксических единиц имеется главное слово и зависимое. Причём главное слово своими лексическими и грамматическими свойствами диктует какую-то связь с зависимым словом, предопределяет его выбор. От главного слова к зависимому можно задать вопрос:

- писать (что?) письмо;

- любоваться (чем?) пейзажем;

- склонный (к чему?) к анализу.

В этих словосочетаниях налицо грамматическая зависимость одного (подчиненного) слова от другого (главного). Такая зависимость называется подчинительной связью.

Подчинительная связь выражает отношение между синтаксически неравноправными словами или предложениями, одно из которых выступает как главное, другое — как зависимое.

Сравним следующие синтаксические единицы:

- красивый цветок;

- читать книгу;

- девочка читает.

Их функции в речи различны. Сочетание «красивый цветок» называет предмет более конкретно, чем одно слово «цветок». Сочетание «читать книгу» называет действие, которое направлено на предмет (книгу). Но эти словосочетания не передают законченной мысли, как предложение. А сочетание «девочка читает» содержит равноправные слова, которые не связаны подчинительной связью. Они выражают законченную мысль и не являются словосочетанием.

Словосочетания в отличие от предложения не выражают законченной мысли, не имеют интонации сообщения. Они являются строительным материалом, своеобразными «кирпичиками» для предложения, входят в состав предложения. Словосочетания используются для передачи информации только в составе предложения.

За стеной этой ночью бушует сильный ветер.

Выделяем грамматическую основу простого предложения «бушует ветер», в составе которой равноправные слова, — подлежащее и сказуемое. Укажем словосочетания:

- сильный ветер;

- бушует за стеной;

- бушует ночью;

- этой ночью.

Подчинительная связь в словосочетаниях

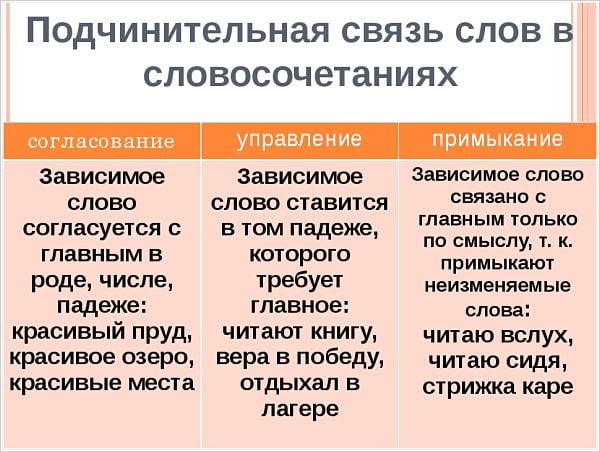

В словосочетаниях составляющие его компоненты могут быть связаны с помощью одного из трех видов подчинительной связи:

- согласования;

- управления;

- примыкания.

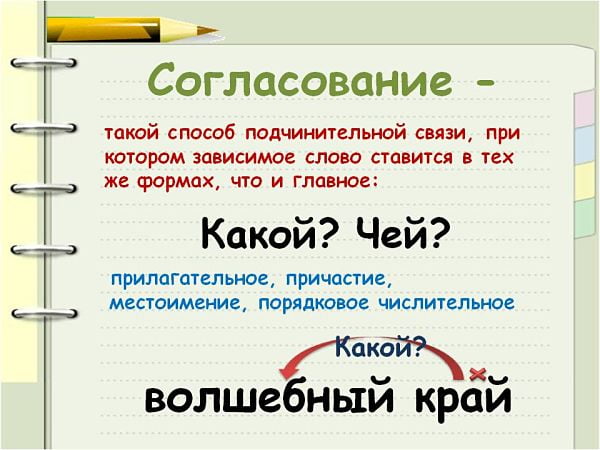

Согласование — это подчинительная связь, при которой зависимое слово принимает такую же форму рода, числа и падежа, что и главное.

Например:

- красное солнце;

- босоногая девчонка;

- зеленое поле;

- осенние дожди;

- твой товарищ;

- вторая ракета;

- до третьих петухов;

- что-то серое;

- на затонувшем корабле;

- среди спеющей пшеницы;

- у древних развалин.

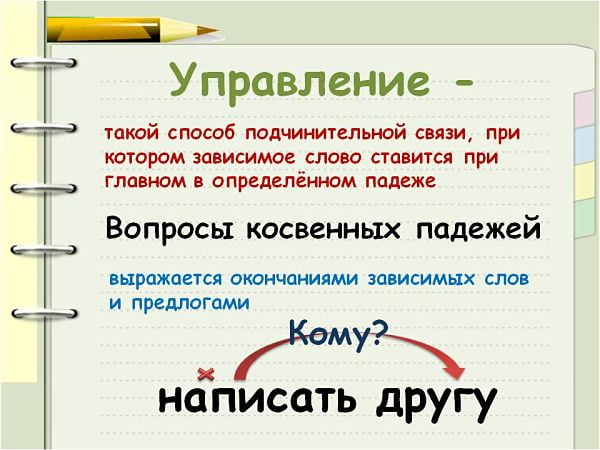

Управление — это подчинительная связь, при которой употребление существительных (местоимений) в форме косвенного падежа (с предлогом или без него) предопределено значением главного слова.

1. В роли главного слова выступает глагол:

- нести сумку;

- открыть дверь;

- слыть чудаком;

- размышлять над проблемой;

- обрадоваться успеху;

- обидеться на шутку;

- подтолкнуть к занятиям спортом;

- предупредить об опасности;

- сомневаться в правильности решения;

2. Главным компонентом словосочетания является имя существительное:

- тень дерева;

- мост через реку;

- альтернатива поездке;

- выбор между семьей и карьерой;

- беспокойство о детях;

- командующий армией;

- тоска по нас.

3. Главным словом является числительное:

- три тополя;

- тринадцать страниц;

- трое друзей;

- шестеро малышей;

- оба ученика.

4. В роли главного слова употребляется наречие:

- правее дома;

- выше крыши;

- слева от постройки;

- наедине с матерью;

- невдалеке от леса.

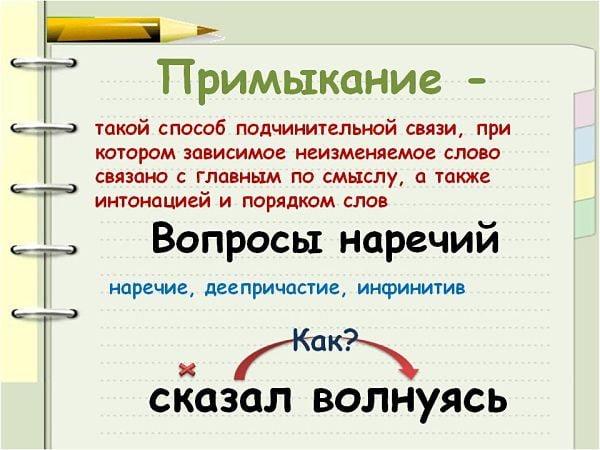

Примыкание — это подчинительная связь, при которой зависимое неизменяемое слово присоединяется к главному слову, выраженному глаголом, именем или наречием.

Например:

- идти напрямую;

- схватиться врукопашную;

- идти вразвалку;

- наткнуться сослепу;

- ответить сгоряча;

- цвет беж;

- краска индиго;

- юбка плиссе;

- девочка повыше;

- пояс подлиннее;

- желание присесть;

- идти не спеша;

- говорит не переставая;

- её родные;

- его рубашка;

- их дом.

Подчинительная связь в предложении

Подчинительная связь существует также в сложноподчиненном предложении, в составе которого одно предложение является главным, а второе — подчиненным. Части такого предложения соединены подчинительными союзами (что, чтобы, как, как будто, пока, с тех пор как, словно, точно, только и пр.) или союзными словами (кто, что, какой, который, сколько, чей, где, откуда, куда и пр.)

Как правило, от всего главного предложения или одного слова в нём задается вопрос к зависимой части.

Примеры предложений с подчинительной связью из художественной литературы

Необходимо было выяснить, (что?) что же в сущности происходит (Жюль Верн. Властелин мира).

Это сложноподчиненное предложение с зависимым изъяснительным, которое присоединяется с помощью союзного слова (местоимения) «что».

Левин сел на лошадь и поехал на поле, (какое?) где был прошлогодний клевер (Л. Н. Толстой. Война и мир).

От слова «поле» задаем вопрос к зависимому определительному предложению, присоединенному союзным словом (относительным наречием) «где».

Алиса фыркнула и тут же закашлялась, (с какой целью?) чтобы прикрыть свой смех (Льис Кэррол. Алиса в Зазеркалье).

В этом примере от слова «закашлялась», находящегося в главном предложении, задается вопрос к зависимому придаточному цели, присоединенному подчинительным союзом «чтобы».

Рассказать же сюжет затрудняюсь, (почему?) ибо, по правде, ничего в нем не понимаю (Ф. М. Достоевский. Бесы).

С помощью подчинительного союза «ибо» (= потому что) присоединяется придаточное предложение причины.

Сложноподчиненные предложения могут содержать в своем составе несколько зависимых частей, и тогда в них возникают отношения последовательного, однородного и неоднородного (параллельного) подчинения.

Видеоурок: Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании

Тест

|

Чтобы быстро и без ошибок определять вид подчинительной связи лексических единиц в словосочетаниях, надо кое-что знать и помнить, кое-что уметь и кое-что понимать. Это в идеале, ибо самые прочные знания у тех, кто теорию умеет применять на практике и практические вещи может объяснить, используя теоретические знания. Начнём со ЗНАТЬ. Знать надо определения:

Многие не придают никакого значения определениям, тогда как в них сконцентрировано самое важное. Не зная первого определения, некоторые к словосочетаниям относят:

тогда как в формулировке определения чётко сказано:

А в формулировках определений способов связи сконцентрирована практически вся информация, которая позволяет эти способы легко отличать друг от друга. Необходимо УМЕТЬ:

ПОНИМАТЬ надо следующее: термины лингвистические – слова «говорящие», если мы вчитаемся и вдумаемся в их значения, то нам легче будет справиться с такой непростой задачей, как определение способов связи компонентов словосочетаний. (Словосочетания, которые я буду использовать в этой части ответа, я возьму из предложения _Сестра приобрела сегодня в книжном магазине прекрасно иллюстрированный сборник стихов молодого поэта Иванова._) Термин «согласование» говорит о полном согласии зависимого слова с главным, со своим командиром; какие бы манипуляции мы ни производили с главным словом, зависимое тут же с ним «согласится» и примет те же формы (общие для них, конечно), которыми это слово главное обладает.

Термин «управление» предупреждает нас о том, что главные слова вовсю командуют своими подчинёнными: в какой им надо падеж поставить своих солдатиков, в тот и поставят и при этом потребуют полного подчинения. Существительное СБОРНИК требует, чтобы при нём стоял «солдатик» в родительном падеже (несогласованное определение) – число неважно. В нашем предложении это СБОРНИК СТИХОВ. При этом командир не позволит подчинённому изменить падеж, как бы сам ни менялся:

Термин «примыкание» прямо кричит о том, что общих грамматических категорий слова в словосочетаниях с подобным видом связи не имеют. Вот «притулилось, присоседилось, примкнуло» зависимое слово к главному – и всё тут. Грамматическая связь, выражающаяся окончаниями и предлогами, между ними напрочь отсутствует, есть только смысловая, позволяющая слову-командиру задать вопрос своему подчинённому:

ЛЕГЧЕ ВСЕГО ОПРЕДЕЛИТЬ СПОСОБ СВЯЗИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ ПО СЛОВУ ЗАВИСИМОМУ, ибо все части речи (самостоятельные, конечно) распределены по словосочетаниям с разными видами такой связи. При согласовании слова зависимые – это:

При управлении «солдатики» – это:

При примыкании в качестве «подчинённых» выступают все неизменяемые слова (кроме несклоняемых существительных):

Вот такую табличку я сейчас составила: в ней чётко просматривается распределение частей речи по зависимым словам в подчинительных словосочетания: СПОСОБ ПРОВЕРКИ:

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим З В Ё Н К А 5 лет назад В большинстве словосочетаний русского языка легко увидеть, что одни слова подчиняются другим. Как это понять? Главное слово (которому подчиняется зависимое) является грамматически и семантически опорным. Это ядро словосочетания. Именно от него тянутся нити вопросов к другим словам. Например:

Итак, мы можем научиться отличать словосочетания от несловосочетаний, но перед нами тут же возникнет основная в данном случае задача: определить вид связи между словами. Это довольно сложный процесс для начинающих, потому что при любой связи (если она не сочинительная) от одного слова можно задать вопрос к другому. Так в чем же тогда разница? Согласование. Из названия понятно, что слова согласуются. И в роде, и в числе, и в падеже. Посмотрите на концовки этих слов, и их согласование станет очевидным: «Белый колодец», «чёрному лебедю», «певца Кузьмина», «наш футбол», «седьмое небо». Управление. Главное слово имеет большие грамматические полномочия. Оно может изменить свою форму, например, если нужно. А зависимое (управляемое) при этом останется в неизменном виде: «Приехать в аэропорт» («приехали в аэропорт»), «монитор компьютера» («монитором компьютера»). Примыкание. При таком виде связи слова вообще можно принять за независимые друг от друга. В принципе, грамматически они действительно независимы (в смысле, не согласованы): «Возвратиться вечером», «говорить, улыбаясь», «идея уехать», «лететь низко». Невозмутимый Дождь 3 года назад Практически вся наша речь состоит из словосочетаний. Мы не говорим отдельными словами, а связываем их друг с другом: иногда только по смыслу, а иногда и грамматически. Связанные слова (словосочетания) объединяются с помощью разных видов связи. Основных видов связи, которые мы помним со школы, три: примыкание, согласование и управление. Самое малое словосочетание состоит из двух слов. Такие сочетания слов являются простейшими, поэтому на них мы и будем приводить примеры. «Широкой рекой». Глядя на это словосочетание, мы видим, что прилагательное «широкой» согласуется с существительным «рекой» в числе (река одна), в падеже (творительный) и в роде (женский). Этот способ связи слов так и называется — согласование. «Идут в школу». Здесь мы видим, что слово «идут» как бы основное, оно так и называется — главное. От него мы задаём вопрос «куда?» и можем по смыслу варьировать ответ. Идти можно и в театр, и в магазин, и в лес. Глагол управляет другим словом, а способ связи называют — управлением. Сделать главным сочетание «в школу» не удастся — задавать вопрос «в школу что делают?» синтаксически неверно. «Пойти купить» Кажется, что это и не словосочетание, а просто два глагола. Они стоят рядом и всё. На самом же деле в предложении окажется, что эти слова соседствуют неспроста. В этом есть смысл. Но так как глаголы грамматически не согласуются, ни одно из слов не управляет другим, то такая связь называется примыканием. По такой схеме мы сможем довольно легко определять вид связи и в других словосочетаниях. Урания более года назад Для начала дадим определение словосочетанию и назовем сущесвующие виды связи словосочетаний. Словосочетание — это сочетание двух (или более слов), которые связаны между собой по смыслу. Чтобы слова стали словосочетанием, между ними должна существовать подчинительная связь. Эта связь осуществляется с помощью предлогов, окончаний или просто по смыслу. Назовем эти виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. Связь согласования — при таком виде подчинительной связи зависимое слово имеет ту же форму, что и главное слово (род, число, падеж). Оба слова — изменяемые. Например: «горячее сердце» — сердце (главное слово) — какое? — горячее (зависимое слово); «твоя улыбка» — улыбка (главное слово) — чья? — твоя (зависимое слово). Связь управления — при таком виде подчинительной связи главное слово упраляет зависимым, которое ставится в нужном падеже. Например: «решать задачу» — решать (главное слово) — что? — задачу (зависимое слово); «играть в мячик» — играть (главное слово) — во что? — в мячик (зависимое слово). И, наконец, сзязь примыкания — при таком виде подчинительной связи зависимое слово, оставаясь неизменяемым, примыкает к главному только по смыслу. Главным здесь будет то слово, которое может принимать разные грамматические формы. Например: «читать вслух»; «смотреть свысока», «идти пешком». Наталья-П 8 лет назад В школе все мы проходили, что существует три вида подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. И чтобы правильно и быстро запомнить эти виды, нужно просто знать, что означают сами слова:

рисовать пейзаж, рисующий пейзаж, рисуя пейзаж.

Есть такая хорошая табличка, чтобы запомнить виды связи в словосочетаниях Быстро и «надежно» определять, какой из видов подчинительной связи в том или ином словосочетании, мне кажется, следует на основании нескольких критериев:

Вот таблица, в которой показано, какими частями речи обычно являются в словосочетании с согласование, управлением и примыканием зависмое и главное слова: Если при изменении главного слова изменяется и зависимо, перед нами пример согласования. Если зависимое слово остается неизменным, значит, это словосочетание с управлением. Если не получается изменить само главное слово, следовательно, мы имеем дело с примыканием. Zolotynka 5 лет назад Для того, чтобы быстро и без ошибок определить тип связи, достаточно просто запомнить несколько характеристик:

Знаете ответ? |

Типы подчинительной связи слов в предложении или словосочетании бывают трех видов: примыкание, управление, согласование. Каждый тип обладает своими признаками и особенностями, различать которые просто необходимо.

Стоит отметить, что одно из заданий на Едином государственном экзамене в части «В» является задание на определение этого вида, либо поиск нужного словосочетания определенного типа.

Согласование, управление, примыкание: правило

Итак, все три типа подчинительной связи подстраиваются под одно общее правило: чтобы определить тип связи слов в словосочетании, для начала нужно определить главное слово и от него задать вопрос к зависимому, после чего определить часть речи главного слова.

Именно для этого требуется отличное знание самостоятельных и служебных частей речи. Согласование, примыкание, управление – это своего рода фундамент для правильного построения речи и текста.

Знание этой основы поможет успешно справиться с заданиями повышенного уровня на Едином государственном экзамене.

Примыкание, управление, согласование

Итак, согласование – это тип подчинительной связи, главным словом в котором является существительное, а зависимое всегда стоит в том же падеже, роде и числе. Следовательно, при изменении главного слова меняется и зависимое. Зависимыми словами могут являться местоимения, прилагательные, причастия или числительные. Например: на седьмом этаже, радостное известие, около моей машины.

Управление – это тип подчинительной связи, когда главное слово является управляющим для зависимого.

В таких ситуациях главным словом выступает, как правило, глагол, однако нередки случаи, когда управляет зависимым словом существительное или деепричастие. Очень важно не спутать типы связи при главенствующих деепричастиях и причастиях.

Например: думать о книге, девушка из города, придя домой. Стоит отметить, что словосочетания типа «нет дождя» будут относиться также к управлению.

Примыкание, управление, согласование – это три кита, на которых строится основа правильной и гармоничной речи. Третий и последний тип связи — это примыкание, в котором главным словом является неизменяемая часть речи.

В таких ситуациях слова связаны лишь по смыслу, а общих грамматических признаков у них нет. Как правило, таким словом будет наречие или инфинитив. Основной особенностью является и то, что главным словом может являться притяжательное местоимение. Именно это вызывает особую трудность.

В пример можно привести следующие словосочетания: его собака, быстро пришли, нельзя учить.

Примыкание, управление, согласование – это типы подчинительной связи. Определить его достаточно легко. Главное – правильно задать вопрос и определить честь речи главного слова.

Также стоит знать несколько тонкостей этого правила, таких как тип связи при притяжательном местоимении и при наличии слова «нет». Знание этого правила поможет на Едином государственном экзамене, так как задание на определение типа связи находится в блоке заданий с повышенным уровнем.

Источник: https://FB.ru/article/71167/primyikanie-upravlenie-soglasovanie—tipyi-podchinitelnoy-svyazi

Способы подчинительной связи

Способы подчинительной связи следующие:

- Согласование — это вид подчинительной связи, когда зависимое слово принимает грамматические формы главного слова, например: красивая картина.

- Главным словом при согласовании являются имя существительное, субстантивированное прилагательное или причастие (т.е. перешло в разряд существительных), а также местоимение, существительное, например: приподнятое настроение, студенческая столовая.

- Зависимое слово может быть именем прилагательным, местоимением-прилагательным, порядковым числительным или причастием, т.е. такими разрядами слов, в которых категории рода, числа и падежа не являются самостоятельными, например: верное решение, наша встреча.

Управление как способ подчинительной связи

Управление — вид подчинительной связи, когда зависимое слово употребляется в том косвенном падеже, требующем главное слово, например: писать книгу, щелкать зубами, советовать другу (кому? дательный.падеж);

Главное слово при управлении может выступать в качестве глагола(радоваться встрече), существительного(любовь к людям), прилагательного(достойный сожаления), наречия(недалеко от города), порядковым числительного(первый в классе).

При управлении зависимым словом всегда выступают имена существительные, местоимения-существительные, субстантивированные прилагательные(покрыть снегом,беседа с рабочими).

Примыкание как способ подчинительной связи

Примыкание — это такой вид синтаксической связи, когда неизменяемое зависимое слово присоединяется к главному по смыслу. Например: Очень мило (как мило? ).

- Примыкают неизменяемые слова: инфинитив, наречие, форма простой сравнительной степени, деепричастие, некоторые неизменяемые прилагательные(приказ наступать, дверь налево, чуть южнее).

- Инфинитив примыкает к глаголу (стараться ответить,приехал погостить), имени существительному (желание помириться), прилагательному(намерен отдохнуть)

- Наречие примыкает к глаголу(читать быстро,есть всухомятку), существительному(яйца всмятку), прилагательному(очень вкусный), другому наречию(слишком холодно).

- Формы сравнительной степени примыкают к глаголу(ответить лучше,бежать быстрее), к существительному(новость поинтереснее, напиток покрепче)

- Деепричастия примыкают к глаголу в случаях, когда в них развивается значение наречия(читать лёжа, спать сидя).

Неизменяемые прилагательные типа беж, мини, макси, хинди, миди, клеш и т.д. примыкают к существительным(язык хинди, часы пик).

Следует различать примыкание и управление

- Её обувь – это примыкание (чье?),

- Увидеть его – управление (кого?).

В разрядах местоимений есть два омонимичных разряда. Личное местоимение отвечает на вопросы косвенных падежей, и оно участвует в подчинительной связи – это управление, а притяжательное участвует в примыкании.

- Бежать в магазин – управление,

- Пойти сюда – примыкание.

Важно различать предложно-падежную форму и наречие, т.к могут быть одинаковые вопросы! Если между главным и зависимым словом стоит предлог, то это управление.

Источник: http://www.nado5.ru/e-book/sposoby-podchinitelnoi-svyazi

Подчинительные словосочетания с согласованием, управлением, примыканием

Что требуется для выполнения заданий В2

Нужно знать, какие виды синтаксической связи возможны между словами в словосочетании в русском языке, уметь определять эти виды в примерах, также находить подобные примеры в предложениях.

Материал для справок

- Согласование — это тип подчинительной связи, при котором зависимое слово уподобляется главному в его морфологических признаках, например, рода, числа и падежа — весёлые денёчки или числа и падежа — мамой-врачом, родителями-музыкантами.

- Управление — это тип подчинительной связи, при котором форма падежа зависимого слова определяется главным словом, например: уплетать мороженое, объесться мороженым — глаголы управляют падежом существительного.

- Примыкание — это тип подчинительной связи, при котором зависимое слово — это или неизменяемое слово, или форма изменяемого слова, но не имеющая признаков рода, числа и падежа, например: говори тише, яйцо всмятку, (в) брюках хаки.

Примеры

Посвятив день дому, ты заметишь, что дома тебе стало лучше.

- посвятив день – управление

- посвятив дому – управление

- стало лучше – примыкание

- стало тебе – управление

- стало дома – примыкание

Политические изменения значительно разнообразят жизнь.

- политические изменения – согласование

- разнообразят жизнь – управление

- значительно разнообразят – примыкание

Младшие дети долго упрашивали меня рассказать им на ночь сказку.

- младшие дети – согласование

- долго упрашивали – примыкание

- упрашивали меня – управление

- упрашивали рассказать – примыкание

- рассказать им – управление

- рассказать на ночь – управление

- рассказать сказку – управление

Источник: http://russkiy-na-5.ru/articles/743

Примеры словосочетаний со связью согласования, управления, примыкания

Приведем примеры словосочетаний с подчинительной связью согласования, управления и примыкания.

Слова в словосочетании связываются грамматически и по смыслу либо только по смыслу. При этом одно слово является главным, а второе — зависимым. Различают три вида подчинительной связи: согласование, управление и примыкание.

Примеры словосочетаний со связью согласования

Существительное + прилагательное:

- солнечным утром

- белых лебедей

- легкомысленный человек

- длинная дорога

- через новую ступеньку

- у соседнего прохода

- на высоком крыльце

- с веселой песней

- певучая речь.

Существительное + причастие:

- у рокочущего моря

- зеленеющим лугом

- перед цветущим деревом

- плавающей лодкой

- опавшей листвой

- запеченное яблоко

- на вымытом столе

- прерываемая беседа

- описываемый круг

- разбросанные вещи

- перед навешенной калиткой.

Существительное + порядковое числительное:

- на седьмое небо

- до третьих петухов

- первая скрипка

- во втором вагоне

- возле пятого дома

- через шестой этаж

- на восьмой странице

- с трехсотым покупателем.

Существительное + местоимение:

- с вашей собакой

- у моего дома

- каждый человек

- любого прохожего

- какой-то мужчина

- некий звук

- с некоторыми людьми

- ничья сумка

- о целом дне

- через наш порог

- такой мальчик

- у того моста.

Существительное (субстантивированное прилагательное) + прилагательное:

- вкусное мороженое

- горячим жарким

- в чистой столовой

- в голубой ванной.

Местоимение + существительное (субстантивированное прилагательное, причастие):

- о ком-то чужом

- возле некого прохожего

- с чем-то веселым

- в чем-либо тонком

- над чем-нибудь неясным

- с нашим знакомым

- с тем отдыхающим

- около какого-то встречающего

- перед этим загорающим.

Существительное + существительное (приложение):

- мышь-полевка

- художник-старик

- белка-хлопотунья

- журналист-международник

- слесарь-инструментальщик

- дуб-великан.

Примеры словосочетаний со связью управления

Глагол + существительное:

- рассердиться на шутку

- купить хлеба

- составьте кроссворд

- расположились на ночлег

- любуюсь городом

- вернемся на рассвете

- плаваю в бассейне

- бегу в куртке

- приступил к работе

- беседуем с друзьями

- занимаюсь с неохотой.

Прилагательное + местоимение:

- никому не рад

- не согласен ни с кем

- не согласен с ним

- не должен никому

- уверен в нём.

Прилагательное + существительное:

- румяный от мороза

- красный от смущения

- застенчивый от внимания

- интересный ученикам

- понятный детям

- сладкий на вкус

- злой на сына

- довольный результатом.

Существительное + существительное:

- сбор грибов

- директор театра

- побелка потолка

- увлечение охотой

- радость от встречи

- платье в клетку

- продолжение жизни

- поле пшеницы

- луг за деревней

- рожь по пояс

- грязь по колено

- шляпка с ленточкой

- грудь в медалях

- рубашка в краске

- альбом на столе

- ложечка из серебра

- миска с молоком

- скатерть изо льна

- катание с горы.

Наречие + существительное:

- смешно до слез

- направо от дома

- слева у ограды

- вниз по улице

- впереди у фонтана.

Числительное + существительное:

- семеро козлят

- двенадцать месяцев

- оба растения

- через пять ступенек

- сквозь два листа

- три капли.

Деепричастие + существительное, местоимение:

- стоя на вахте

- идя по двору

- переплыв реку

- шагая по тропинке

- вернувшись в дом

- обращаясь к нему

- следя за ним

- отбросив от себя

- разговаривая с ней

- любуясь ею.

Примеры словосочетаний со связью примыкания

Глагол, существительное, прилагательное + инфинитив:

- позволил прийти, решил остаться, любит смеяться;

- наука мыслить, решение отдохнуть, желание прилечь, стремление уйти;

- намерен читать, должен договориться, рад встретить, согласен отвечать, готов помочь.

Глагол + наречие:

- читать медленно

- ответил впопыхах

- стоим рядом

- вернемся поздно

- уедем завтра

- сказал сгоряча

- произнес громко

- ехал шагом (на лошади)

- вернулась домой

- поплывём наперегонки.

Глагол + деепричастие:

- рисовал стоя у мольберта

- ушел благодаря хозяйку

- ответил улыбаясь мне

- кашлянул отвернувшись в сторону.

Существительное + наречие:

- пальто нараспашку

- взгляд исподлобья

- усмешка невзначай

- игра втёмную

- (люблю) кофе по-венски

- поворот налево

- борщом по-украински

- с разговором начистоту.

Существительное + несклоняемое прилагательное:

- цвет хаки

- язык хинди

- час пик

- рукава реглан

- юбка плиссе

- краска индиго.

Местоимение, глагол, существительное, наречие + форма сравнительной степени прилагательного/наречия:

- с кем-либо веселее

- у чего-то интереснее

- следить внимательнее

- работаю лучше

- прыгает выше

- встанет раньше

- вертится быстрее

- о речи выразительнее

- со взглядом острее

- по дороге длиннее

- чуть севернее

- справа повыше

- вдали левее.

Прилагательное + наречие:

- очень веселый

- совсем неглупый

- весьма любопытный

- чрезвычайно заманчивый

- крайне невыносимый.

Наречие + наречие:

- исключительно редко,

- слишком поздно,

- почти темно,

- совершенно неглубоко,

- весьма прилично,

- ничуть не скучно,

- совсем невежливо,

- крайне осторожно.

Деепричастие + наречие:

- улыбаясь застенчиво

- стоя внизу

- подойдя близко

- поднявшись наверх

- мгновенно отклонившись.

Источник: https://RusskiiYazyk.ru/sintaksis/primeryi-slovosochetaniy-so-svyazyu-soglasovaniya-upravleniya-primyikaniya.html

Виды подчинительной связи в словосочетаниях (управление, согласование, примыкание) и предложениях

Существует такая вещь в лингвистике, как подчинительная связь. В русском языке подчинительная связь бывает в словосочетаниях и в предложениях. Такое встречается в речи постоянно. Но что такое подчинительное словосочетание и предложение?

Для начала рассмотрим, что означает подчинительная связь. Она связывает между собой самостоятельные (знаменательные) слова и словосочетания посредством того, что одна часть является главной, а другая – зависимой. Проверить это очень легко.

От главной части можно задать вопрос к зависимой. Такая связь определяется и по смыслу, и грамматически. Например, красивый цветок, где от слова «цветок» можно задать вопрос «какой?» к слову «красивый» и определить, что зависимым тут является прилагательное.

Типы подчинительной связи в словосочетании

Согласование

Род, число и падежная форма зависимой части полностью согласуются с главной частью, то есть уподобляется ей. От главного слова можно задать вопросы «какой?» и «чей?» (эти вопросы могут изменяться в зависимости от формы).

При согласовании главным всегда выступает существительное, а зависимыми могут быть:

- Прилагательные: голубое море, чёткое изображение, яркому свету.

- Порядковые числительные: первое место, (на) десятом этаже, сотый фильм.

- Причастия: пишущий человек, бегающему котёнку, прыгающий мячик.

- Притяжательные местоимения (кроме их, его, её): наши сердца, моё сокровище.

Согласование также бывает полным и неполным. В первом случае зависимое слово во всех формах уподобляется главному, а во втором случае – только частично. Но неполная форма касается скорее только исключений и просторечий.

Примером неполного (или частичного) согласования является случай, когда слово, обозначающее профессию (как мы знаем, многие такие слова бывают в мужской форме, но сам человек может быть и женщиной), имеет рядом прилагательное, но в другом роде (наша врач).

Управление

При управлении зависимое слово меняется под влиянием главного только по падежу, одно слово «управляет» другим.

Словосочетанием с управлением могут быть: глагол + существительное, деепричастие + существительное, причастие + существительное, два существительных или количественное числительное + существительное. Бывает два типа управления: с предлогом, когда есть предлог, или без предлога.

При управлении зависимому слову задаётся вопрос косвенного падежа или же обстоятельственный вопрос (где, куда, откуда), так как слово может отвечать одновременно на два вопроса.

Примеры: курить сигарету, жить в доме, игрушка кота, шесть игроков, бросив учёбу, написание книг.

Примыкание

При этом типе связи одна часть «примыкает» к другой. Другими словами, такие словосочетания определяются только по смыслу, так как обе части сохраняют все свои формы. Главный признак примыкания – зависимое слово является неизменяемой частью речи (инфинитив глагола, деепричастие, наречие, местоимения его, её, их).

Главным отличием от управления и согласования является как раз «самостоятельность» частей и зависимость друг от друга только по смыслу. Примыканием является связь двух существительных, если они обозначают название (озеро Байкал, страна Россия, река Волга). Можно задать обстоятельственный вопрос (не путать с управлением!): что делать, что сделать, что сделав, что делая и чей (его, её, их).

Примеры: его куртка, планета Земля, жить хорошо, ехать не останавливаясь, вырос быстро.

Словосочетания, которые не имеют подчинительной связи

- Слово и служебная часть речи (около дома).

- Составные слова (более яркий).

- Слова, объединённые союзом «и».

- Фразеологизмы.

- Глагол и подлежащее.

Подчинительная связь в предложениях

В предложениях тоже есть подчинительная связь, но это касается только не сложносочинённых предложений. Сложноподчинённое предложение отличается от сложносочинённого тем, что обе части нельзя разорвать.

Если их употребить отдельно, то предложение потеряет смысл, в то время как части сложносочинённого предложения вполне себе можно употреблять отдельно друг от друга и на письме разделить точкой.

Разделяют виды подчинительной связи в таких предложениях только в том случае, если придаточных частей несколько. Например: он сказал мне, что пойдёт только в то место, куда его направили. Тут мы видим одно главное предложение и два зависимых.

Далее, рассмотрим виды подчинительной связи:

- последовательное;

- параллельное;

- однородное.

Последовательное предложение можно определить, если от главной части идёт вопрос к придаточной, а от этой придаточной – к ещё одной придаточной. Например: я купила кофту (какую?), которую мне сшили в ателье (в каком?), которое находится далеко от моего дома.

При параллельном виде подчинения всем придаточным задаются вопросы из главной части, но от разных слов. Таким образом, получается этакая «параллель». В таких случаях обычно главная часть находится между зависимых. (Пример: когда в школе прозвенел звонок, я разговаривал с новым одноклассником, который недавно перешёл к нам в класс).

При однородном типе зависимые предложения относятся к одному и тому же слову, находящемуся в главной части. (Например: сегодня я пошёл гулять в парк, в котором обычно очень мало людей и где я забыл кофту).

Источник: https://obrazovanie.guru/russkij-yazyk/vidy-podchinitelnoj-svyazi-v-slovosochetanii-i-predlozhenii.html

Типы подчинительной связи в словосочетаниях

- Словосочетание — это сочетание самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически.

- Подчинительная связь — это способ связи слов в словосочетании, когда одно слово главное, а другое — зависимое. От главного к зависимому всегда можно поставить вопрос.

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Например: Сергей вовремя сдал свою работу. Найдем все словосочетания:

- сдал работу – сдал (кого? что?) работу; сдал – главное слово, работу – зависимое;

- вовремя сдал – сдал (когда?) вовремя; сдал – главное слово, вовремя – зависимое;

- свою работу – работу (какую? чью?) свою; работу – главное слово, свою – зависимое.

Остались два слова: Сергей сдал. Это грамматическая основа, оба слова — главные члены предложения, ни одно из них не является главнее другого. Получается, что подлежащее и сказуемое нельзя назвать словосочетанием.

Какие сочетания слов нельзя назвать словосочетанием

- Главные члены предложения.

- Равноправные сочетания — в предложении это однородные члены (красные и синие, задумался и понял, родные и близкие). Они связаны не подчинительной, а сочинительной (равноправной) связью.

- Самостоятельное слово (существительное, прилагательное, местоимение, глагол и другие знаменательные части речи) со служебным словом, чаще это предлог, реже – частица (на тренировку, в рассказе, не согласился, пусть подумает). Между самостоятельным и вспомогательным словом смысловая связь не оформляется вопросом. Нельзя задать вопрос от глагола «согласился» к частице «не» или от существительного «тренировку» к предлогу «на». Такие сочетания необходимы для грамматической связи слов в предложении.

- Составные формы слов – будущее время глагола (будет + инфинитив), сравнительная или превосходная степень прилагательных, наречий (более успешный, самый интересный, менее сильно).

- Неразделимые лексические единицы –фразеологизмы (ни рыба ни мясо, спустя рукава).

Типы подчинительной связи

Согласование

Согласование — это тип подчинительной связи, при котором форма зависимого слова полностью соответствует форме главного слова. При согласовании главное слово выражено существительным, зависимое — прилагательным, причастием, местоимением, числительным, род число и падеж которых согласуется с родом, числом и падежом главного слова:

- серьезное испытание: испытание (какое?) серьезное – падеж, род, число совпадают;

- серьезными испытаниями: испытаниями (какими?) серьезными – падеж, число зависимого слова изменились вслед за изменением падежа и числа главного слова;

- для серьезных испытаний: для испытаний (каких?) серьезных – очередное изменение падежного окончания.

Сколько бы вы ни изменяли главное слово, зависимое тут же примет форму слова-лидера. Такой тип подчинения называется согласование.

Управление

Управление — это подчинительная связь, при которой главное слово требует, чтобы зависимое при нем стояло в определенном падеже:

- услышать (инфинитив) друга: услышать (кого?) друга (Вин. п);

- услышу (я) друга (Вин. п);

- услышите (вы) друга (Вин. п);

- услышат (они) друга (Вин. п);

- услышал бы (условное) друга (Вин. п);

- услышьте (повелительное) друга (Вин. п).

Спряжение глагола, изменение его наклонений никак не влияют на форму зависимого слова: при глаголе «услышать» существительное «друг» употребляется только в винительном падеже. Главным словом может быть существительное, но принцип связи тот же:

- фигуры из песка – для фигур из песка – о фигурах их песка.

Примыкание

Примыкание — это тип связи, когда между главным и зависимым слово нет грамматической связи, только смысловая. Зависимым словом является неизменяемая часть речи — наречие, деепричастие. Инфинитив (неопределенная форма глагола) и притяжательные местоимения (его, ее, их – отвечают на вопрос чей?), входят в состав словосочетаний, примыкая к главному слову.

Примеры:

- прыгнул вверх: прыгнул (куда?) вверх; зависимое слово — наречие;

- стоит облокотившись: стоит (как?) облокотившись; зависимое слово — деепричастие;

- ударишь сильнее: ударишь (как?) сильнее — сравнительная степень наречия тоже не изменяется;

- любитель пожаловаться: любитель (какой? чего?) пожаловаться — инфинитив примыкает к главному существительному;

- распоряжение сверху: распоряжение (какое? откуда?) сверху — неизменяемое наречие;

- её просьба: просьба (чья?) её — притяжательные местоимения примыкают к главному слову.

Трудные случаи

Важно помнить о существовании производных предлогов (образованы от самостоятельных частей речи — в течение, насчет, ввиду), чтобы правильно найти словосочетание и определить тип подчинения. Наречия, которые образованы таким же способом (навек, сначала, вглубь), также могут сбить с толку:

- Вышел навстречу машине: вышел (куда?) навстречу машине – управление. Производный предлог «навстречу» можно заменить обычным предлогом «К»: вышел к машине.

- Решился прийти на встречу с журналистами: прийти (куда?) на встречу (управление); на встречу (какую?) с журналистами (управление).

- Парус растаял в дали океана: растаял (где?) в дали (сущ. с предлогом) — управление, в дали (какой?) океана — управление. Чтобы убедиться, что в предложении существительное с предлогом, а не наречие, можно изменить тип подчинения — в океанской дали (согласование).

- Вдали показался велосипедист: показался (где?) вдали (наречие) — примыкание.

- Мы поговорим с тобой после: поговорим (когда?) после (наречие) — примыкание.

- Поговорим после собрания: поговорим (когда?) после собрания (сущ. с предлогом) — управление.

Источник: https://bingoschool.ru/news/tipyi-podchinitelnoj-svyazi-v-slovosochetaniyax/

Согласование, управление, примыкание — примыкание согласование управление

«Ты что это там, Манечка, так громко читаешь!?» – «Историю, мама». – «Так читай про себя». – «Да в Истории, мамочка, про меня ничего не написано» (журнал «Сатирикон»).

Комизм описанной ситуации очевиден, а вот в её языковой природе стоило бы разобраться. Эта сценка может помочь освоить один из непростых навыков, который необходим не только для продуктивной работы на уроках русского языка, но и для успешной сдачи ЕГЭ, когда требуется найти в тексте словосочетание с указанным видом синтаксической связи – согласованием, управлением или примыканием.

Как показывает практика, русский язык легче понять, чем выучить… Разберемся на примере текста «про Манечку», как работает здесь эффект грамматической омонимии сочетаний читай про себя — читай про себя и каким видом связи соединены слова в каждом из них.

Читай (как?) про себя, то есть ‘не вслух’. Про себя здесь – наречие, а наречие – неизменяемое слово, следовательно, примыкает к главному. Читай (про кого?) про себя – то есть ‘о себе’.

Здесь зависимое слово стоит в определенной падежной форме, то есть управляется главным, следовательно, это управление.

Теперь пора вспомнить о том, что слова в предложении могут быть связаны между собой либо сочинительной, либо подчинительной связью, то есть различают два вида связи: сочинение и подчинение.

Сочинение — это соединение синтаксически равноправных или не зависящих друг от друга элементов: однородных членов в простом предложении (кошки и собаки; медленно, но верно; пришёл, увидел, победил) или частей предложения (сложносочиненного и сложного бессоюзного).

Подчинение — это соединение синтаксически неравноправных элементов (слов в предложении, а также частей сложноподчиненного предложения). В словосочетании между словами существует только подчинительная связь.

Поэтому, когда нам предлагают найти в тексте словосочетание с подчинительной связью «согласование / управление / примыкание», следует сразу исключить из круга поисков грамматическую основу предложения — сочетание подлежащего со сказуемым, составные именные и глагольные сказуемые, а также вводные слова.

Основными видами подчинительной связи являются: согласование, управление и примыкание.

- Согласование — это вид связи, при котором зависимое слово уподобляется главному по своей форме, то есть ставится в том же роде, числе и падеже, что и главное слово – существительное или любая часть речи в функции существительного.

Сочетания со связью согласование легко найти в тексте, если помнить, что в качестве зависимого (подчиненного слова) в них выступают изменяемые части речи:

- прилагательные (о тяжком бремени, тотальной несвободы, тягчайшим грузом),

- притяжательные (из вашей «Метаполитики»),

- относительные (какой ценой),

- указательные (эта мерзость) и определительные (вся мерзость, всяческих запретов),

- отрицательные (никакими силами),

- неопределенные (некоторые люди) местоимения,

- полные причастия (разрывающий ураган) и порядковые числительные (девятнадцатый год) и существительные – согласованные приложения, которые согласуются с главным словом в числе и падеже (если согласуемое существительное изменяется по числам);

Род же у существительных неизменен, так что по этому признаку они согласовываться не могут (мамой-учителем, в доме-новостройке).

- Управление — это вид подчинительной связи, при котором зависимое слово (имя существительное или любая часть речи в функции существительного: местоимение, субстантивированное слово, числительное (посмотреть на друга / на него / на сидящих / на обоих) ставится в той падежной форме (без предлога или с предлогом), которая обусловлена лексико-грамматическим значением главного слова (глагола, существительного, прилагательного, количественного числительного в именительном или винительном падеже, наречия или слова категории состояния). Иными словами, главное требует от зависимого определенной падежной формы — в самом термине управление есть намек на то, что господствующее слово управляет подчиненным.

Зависимые слова при управлении отвечают на вопросы косвенных падежей.

Связь управление обнаруживается в словосочетаниях припоминаю (что?) историю, досиживал (на чем?) на режиме, досиживал (что?) сутки, расположился (в чем?) в кузове, расположился (у чего?) у борта, показалось (в чем?) в дороге, показалось (кому?) мне; показалось (чем?) нелепым, охранять (кого?) Чичеванова, должны были освободить (кого?) его.

Обратим особое внимание и на то, что в некоторых словосочетаниях, несмотря на возможность постановки других, обстоятельственных, вопросов (досиживал (где?) на режиме, расположился (где?) в кузове, расположился (где?) у борта, показалось (где?) в дороге), перед нами управление, на что указывает наличие в этих сочетаниях предлогов. Предлог – всегда признак того, что перед нами управление, а не примыкание.

Примыкание — вид подчинительной связи, при котором зависимость подчиненного слова выражается не грамматически, а лексически (по смыслу), порядком слов и интонацией.

Примыкают только неизменяемые знаменательные части речи: наречие, инфинитив, деепричастие, простая сравнительная степень прилагательного (дети постарше), неизменяемое прилагательное (цвет хаки), существительное – несогласованное приложение (в газете «Известия»), притяжательные местоимения его, её, их.

Запомнив это, вы легко найдете сочетание со связью примыкание. Да и сам термин довольно прозрачен: зависимое примыкает, то есть поясняет главное.

Особое внимание следует обратить на словосочетания с притяжательными местоимениями его, ее, их: они, в отличие от омонимичных им форм (вспомним историю про Маничку) личных местоимений, не изменяются и, соответственно, вступают только в связь примыкание.

Сравните: «Назавтра его должны были освободить» — должны были освободить (кого?) его – его здесь форма родительного падежа личного местоимения он, следовательно, перед нами связь управление.

«Его голова была устроена иначе, чем моя» — голова (чья?) его – это притяжательное местоимение, которое не изменяется: его голова, его головой, его голове, следовательно, примыкает к главному слову.

Особый случай примыкания – когда зависимым словом является инфинитив: «Прошу записать меня на курсы водителей».

В данном случае сочетание прошу записать не является составным глагольным сказуемым, так как действие осуществляется разными субъектами (действующими лицами): прошу я, а записывать будете вы / он / они и т. п., то есть другое лицо / лица, и инфинитив в данном случае является не частью составного сказуемого, а дополнением (прошу (о чем?) записать).

Союзные слова в сложноподчиненных предложениях – относительные местоимения кто, что, сколько, который, какой, чей в формах косвенных падежей, те же местоимения в роли вопросительных в простых предложениях и наречия где, куда, когда, откуда, почему, зачем, как, насколько тоже выступают в качестве зависимых слов в словосочетаниях с различными видами связи:

- «Осадки, — реагировал Егоров, — ты лучше послушай, какой я сон видел. Как будто Ворошилов подарил мне саблю» — сон (какой?) какой – согласование;

- «В тот же день Борис заметил около уборной ефрейтора Петрова, которого сослуживцы называли — Фидель» — называли (кого?) которого – управление;

- «Куда тебя погнали среди ночи? Ехал бы с утра» — погнали (куда?) куда – примыкание.

- При согласовании три требования главного к зависимому — род, число, падеж.

- При управлении одно требование главного к зависимому — падеж.

- При примыкании никто ничего потребовать не может.

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/russian/583037

Подчинительная связь — это смысловая и интонационная зависимости одной части предложения от другой. Часто словесная конструкция даже не нуждается в дополнительных скрепах, если не считать за таковые факт зависимости одной части предложения от другой.

Мышление и русский язык

Чтобы читателю было понятнее, что такое подчинительная связь, разберем для начала простой случай — словосочетание.

В русском языке слова не соединяются абы как. Они всегда используются для выражения мыслей — своеобразного продукта мышления. Правильные мысли всегда выдержаны в строгости и служат адекватным отражением объективной реальности или собственных чувств.

Но чтобы мысль была не только верной, но и понятной окружающим, всегда следует соблюдать правила русского языка. Иначе человек прослывет неграмотным и останется непонятым другими людьми.

Правила русского языка формируются не наугад. Это результат многих столетий естественного развития, в ходе которого люди научились замечать реально существующие связи между разными элементами окружающего мира, в том числе элементы подчинения или зависимости. В этом разрезе подчинительная связь — просто частный случай всеобщей закономерности, которая была понята и усвоена людьми.

Примеры

Чтобы что-то сделать, необходимо наличие всех элементов, без которых действие невозможно. Например, если художник пишет картину, он использует кисти, краски, холст. Рассмотрим несколько мыслей, которые выражены по всем правилам русского языка:

- Художник пишет картину.

- Художник пишет красками.

- Художник пишет на холсте.

Теперь приглядимся к этим мыслям. Первое и второе слова в этом предложении равнозначны. Это подлежащее и сказуемое — грамматическая основа. Но вот третье слово напрямую зависит от сказуемого. Оно имеет смысл только потому, что существует сказуемое, и лишь уточняет действие художника, показывает процесс написания картины с какой-то определенной стороны.

Это и есть подчинительная связь примеры которой мог только что увидеть читатель. Проще всего понять смысл подчинения в русском языке на примере окружающего мира и повседневных действий, которые совершаются. Всякий раз, когда человек берет чашку, посуда превращается в зависимый от человека предмет. Если постараться выразить действие на русском языке, эта зависимость сохраняется и закрепляется в определенных правилах русской словесности.

Все виды подчинительной связи в русском языке служат отражением объективной реальности подобно тому, как правильно выраженные мысли отражают объективный окружающий мир или субъективный мир человека.

Определение подчинения

Поскольку подчинительная связь это отношение зависимости одного слова от другого, ее можно изучить. Для этого придется разобрать выраженную мысль и определить, что значит каждое слово и к месту ли оно употреблено.

Рассмотрим знакомую мысль: «Художник пишет картину». В этом предложении существует грамматическая основа:

- Художник — подлежащее, выражено существительным.

- Пишет — сказуемое, выражено глаголом.

Определяется грамматическая основа вопросами «кто?» и «что делает?». Теперь определим тип зависимости слова «картину» от «пишет». Последнее слово в предложении отвечает на вопрос «что?».

Любое явление в окружающем нас мире всегда имеет множество сторон. Например, идущий дождь может быть интересен с точки зрения естественного полива растений, с точки зрения возможных неудобств для пешехода или с точки зрения указания на конкретное время года.

Нередко в предложениях используются разные типы подчинительной связи, служащие для указания конкретных рассматриваемых сторон предмета.

Русскому языку знакома сочинительная и подчинительная связь. Если отношения подчинения уже разобраны, то сочинительная связь выходит за рамки рассмотрения в этом материале, представляя собой другую форму соединения слов — равноправную.

Впрочем, читатели, решившие воспользоваться подчинительной связью в собственных произведениях, должны иметь представление о разных типах соединения слов.

Типы подчинения

Чтобы читателю было удобно воспринимать информацию, ниже предлагается специальная таблица.

|

Тип подчинения |

Примеры подчинения |

Описание формы подчинения |

|

Согласование |

Доступное жилье. Красивый закат. Интересная книга. |

Форма названа из-за того, что зависимое слово напрямую согласуется с главным в роде, числе и падеже. |

|

Управление |

Читают книгу. Отдыхал в отеле. |

Зависимое слово приобретает падеж, который требует главное. |

|

Примыкание |

Читаю про себя. Читаю шепотом. Стрижка полубокс. |

Зависимое слово подчиняется главному по смыслу, но форма при этом может быть другой. |

Указанные выше сведения относятся к подчинительной связи в рамках отдельных словосочетаний. Но русский язык предлагает гораздо более интересные взаимосвязи между словами и даже частями сложного предложения.

Сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение напоминает простое с подчинительной связью. Разница лишь в том, что в сложном предложении одна часть зависит от другой. Иногда может использоваться последовательное подчинение. Это такие способы подчинительной связи, при которых одновременно используется подчинение нескольких придаточных частей.

Филологи знают: иногда правильно выраженная мысль требует использовать сложные предложения с большим количеством взаимосвязей между отдельными элементами. Но начинающим писателям рекомендуется выбирать относительно простой тип подчинительной связи. В противном случае можно запутаться в собственном предложении, неграмотно его составить. Вряд ли такой писатель будет популярен у читателя, особенно если тому известен используемый вид подчинительной связи и для него ошибка очевидна.

Подчинительные союзы

Если литератором используются подчинительные связи в сложном предложении, порой необходимо призвать на помощь союзы. Определить, где подчинительный, а где сочинительный союз, бывает непросто. Главное — обращать внимание на смысловое наполнение предложения.

Если подчинительная связь в сложном предложении выражается с помощью союза, почти всегда он же служит вопросом от главной к зависимой части.

Приведем пример такого предложения с подчинительной связью:

«Нужно узнать, что творится на палубе корабля»

В этом предложении существует главная часть, которая выражена исключительно грамматической основой и звучит «нужно узнать». Сразу после нее наблюдается подчинительный союз «что», который одновременно задает вопрос зависимой части.

В русском языке не существует правил, согласно которым главная часть должна быть больше по размеру или количеству дополнений с обстоятельствами. Допускается совершенно любой размер. Главное — отношение зависимости. Подчиненная часть предложения всегда зависит от главной, отвечает на какой-то вопрос или дополняет.

Описанная выше форма зависимости называется сложноподчиненным предложением с зависимым изъяснительным.

Но взглянем теперь на другой пример:

«Павел сел в автомобиль и поехал в город, где прошла молодость»

Здесь налицо зависимое определительное предложение, ведь от слова «город» можно задать вопрос «какой?». Тогда получим прямой ответ — «где прошла молодость».

Взглянем на последний пример сложноподчиненных предложений:

«Кошка мяукнула и тут же отошла в сторонку, чтобы ей открыли дверь»

Здесь налицо подчинение к зависимому предложению придаточной цели. Можно задать вопрос «зачем?» от слова «отошла» и тогда получим такой же прямой ответ — «чтобы ей открыли дверь».

Наверняка читатель найдет и свои примеры.

Заключение

Подчинительная связь в русском языке требует изрядного мастерства и умения пользоваться словами. Каждое слово — это только небольшой «кирпичик» для фразы, которой выражаются мысли.

Чтобы окружающие понимали вас, а выраженные мысли соответствовали действительной сути вещей, необходимо очень внимательно изучать правила русского языка, уметь пользоваться этим инструментом. В противном случае неправильно выраженные мысли приведут к непониманию собеседником, и вместо обсуждения реальных задач придется сначала определиться с причинами недопонимания.

Выявлять эти причины, а значит отвлекаться на несущественные мелочи, придется тем чаще, чем менее грамотно человек выражает свои мысли на русском языке.

На чтение 5 мин Просмотров 5.5к.

Подчинительная связь между словами – это такой вид связи, при котором одно слово зависит от другого, подчинено ему. Синтаксические единицы, образованные таким способом – словосочетания, из которых образуются более крупные конструкции – распространённые предложения.

Как определить подчинительную связь

Подчинение определяется по следующим признакам:

- Из двух входящих в конструкцию слов одно будет главным, а второе – поясняющим его зависимым.

Песчаная пустыня – речь идёт о пустыне, значит, это слово основное, главное. Слово песчаная поясняет, определяет его. В отсутствие главного теряет смысл, поскольку признак не существует сам по себе, его носителем должен быть предмет. Это зависимое слово, подчинённое главному.

- От первого ко второму задаётся вопрос.

Уйти в горы – словосочетание, в котором основную информацию несёт слово уйти, а второе поясняет его, отвечая на заданный от него вопрос куда?

Схематически взаимосвязь слов в словосочетании выглядит так:

Типы подчинительной связи в словосочетании

В зависимости от задаваемого вопроса и входящих в состав конструкции частей речи определяется тип подчинения. Типов выделяется три:

- согласование (счастливый финал, сданный экзамен, пятый этаж);

- управление (наслаждаться покоем, сойти с палубы, сказать кому-то);

- примыкание (говорить оглядываясь, слушать заинтересованно, собраться погулять).

Согласование

Согласуются при подчинении части речи, имеющие сходные грамматические признаки. Среди постоянных признаков имени существительного выделяется род. К непостоянным относятся число и падеж. У имени прилагательного есть те же грамматические категории, но все три принадлежат к непостоянным, то есть признак способен «подстроиться» под предмет и принять грамматическую форму, в которой употреблено слово с предметным значением – согласоваться с ним. В роли подчинённого слова выступают части речи со значением признака предмета:

| Часть речи | Примеры |

| Имя прилагательное | полная луна новый дом чистое небо |

| Причастие | сданный экзамен поющая птица потерявшийся ключ |

| Порядковое числительное | сто четвёртая страница девятнадцатый век второе предупреждение |

| Местоимение, заменяющее прилагательное | чей-то голос последняя попытка своё жилище |

При согласовании зависимое слово:

- отвечает на вопрос прилагательного;

- обозначает признак или порядковый номер предмета или указывает на них;

- изменяет грамматическую форму при изменении её у главного (узкая тропинка – узкую тропинку, узкие тропинки и т.д.).

Управление

Если главное слово управляет зависимым, требуя от него определённой формы, но не той же, в которой употреблено само, такой вид подчинения называется управлением.

При согласовании предметным значением обладает главное слово, при управлении – зависимое, в роли которого выступает существительное или субстантивированные (употреблённые в значении существительного) части речи:

- лететь на дельтаплане;

- перевязать раненого;

- вылечить больных.

Вопрос от главного слова к зависимому задаётся падежный. В роли главных употребляются:

- существительное (выплавка металла, стог сена);

- прилагательное (знакомый читателям, добр к животным);

- числительное (пятеро друзей, девятый в ряду);

- местоимение (некоторые из слушателей, любой в группе);

- глагол (возиться в огороде, надеть куртку);

- деепричастие (подъезжая к городу, вылив воду);

- причастие (сметённый ураганом, задремавший в кресле);

- наречие (холодно для купания, далеко от станции).

Управляемое слово в словосочетании:

- существительное или другое слово с предметным значением;

- ставится при главном в заданную форму;

- не изменяется при изменениях главного (листать журнал – листаю журнал, листала журнал и т.д.).

Примыкание

Неизменяемое слово не согласуется и не управляется, так как не имеет непостоянных характеристик, которые поддавались бы изменениям. Грамматическая связь в этом случае между элементами синтаксической конструкции отсутствует, остаётся смысловая, а в устной речи и интонационная. Примыкают без изменения характеристик:

| Часть речи | Примеры | |

| Наречие | появиться неожиданно вернуться обратно догонять бегом |

|

| Деепричастие | отбрасывать не глядя ползти извиваясь увидеть оглянувшись |

|

| Инфинитив | талант слушать поехали купаться необходимо проверить |

|

| Прилагательное | в сравнительной степени | груз потяжелее дерево толще результаты ощутимее |

| неизменяемое | темп аллегро платье макси ткань джерси |

Неизменяемость подчинённого слова – отличительный признак примыкания.

Словосочетания, которые не имеют подчинительной связи

Традиционная лингвистика, а вслед за ней школьная программа признают словосочетаниями только подчинительные конструкции. Сторонники альтернативной точки зрения причисляют к словосочетаниям синтаксические конструкции со связью:

- предикативной – равноправные подлежащее и сказуемое, между которыми допускается постановка вопроса в обоих направлениях (снег что делает? идёт; идёт что? снег);

- сочинительной, соединяющей однородные члены предложения (грибы, ягоды и цветы).

Не относятся к словосочетаниям:

- составные формы частей речи (будут петь – будущее время глагола, пусть расскажет – повелительное наклонение глагола, более долгий, самый долгий – сравнительная и превосходная степени прилагательного, менее сыро – сравнительная степень наречия);

- сочетание самостоятельного слова со служебным (под деревом, не изменилось, ни разу);

- фразеологизмы (повесить нос, сесть в галошу).

Внутри таких конструкций вопрос от одного элемента к другому не задаётся, всё сочетание отвечает на общий вопрос целиком.

Подчинительная связь в предложениях

Нераспространённое высказывание, состоящее из подлежащего и сказуемого, не включает подчинительных конструкций. В распространённом подчинительная связь присоединяет второстепенные члены.

- Из открытого окна далеко разносилась музыка.

| Словосочетание | Зависимое слово | Вид связи |

| разносилась из окна | существительное | управление |

| из открытого окна | причастие (вопрос прилагательного) | согласование |

| разносилась далеко | наречие | примыкание |

В роли главных в словосочетаниях выступают и элементы грамматической основы, и второстепенные члены предложения. В роли зависимых – только последние. Присоединяя слова способом подчинения, то есть включая в состав подчинительные сочетания слов, нераспространённое предложение распространяется.