Давно хотел создать тему для всех, да и самому немного разобраться. Как известно в импульсной электронике без осциллографа делать вообще нечего. Тут я расскажу как узнать частоту с помощью осциллографа.

Частота = 1 / период импульса.

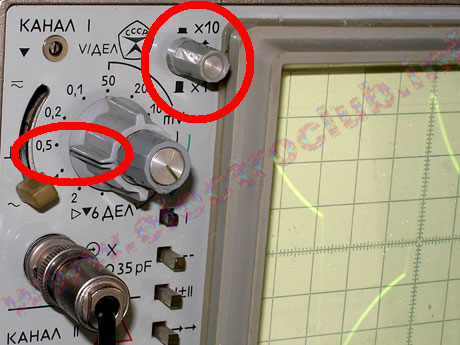

Период импульса = диапазон положения ручки «время» на осциллографе * количество клеток периода импульса на осциллограмме.

Предлагаю рассмотреть три осциллограммы и рассчитать частоту:

(На всех трёх осциллограммах ручка «время» у меня была в положении «0,05 мкс» [микросекунд])

Первый пример, расписываю очень подробно:

Период импульса = 0,05 мкс * 4,2 клетки = 0,21 мкс

0,21 мкс / 1000 = 0,00 021 мс [миллисекунда]

0,00 021 мс / 1000 = 0,0 000 0021 с [секунды]

Частота = 1 / 0,0 000 0021 с = 4 761 900 Гц

4 761 900 Гц / 1000 = 47 619 кГц

47 619 кГц / 1000 = 4,7619 МГц

Второй пример, кратко:

Период импульса = 0,05 мкс * 2 клетки = 0,1 мкс

Частота = 1 / 0,1 мкс = 10 МГц

Третий пример (прошу прощения за плохую синхронизацию, мой осциллограф уже не «тянет» столь высокую частоту):

Период импульса = 0,05 мкс * 1,2 клетки = 0,06 мкс

Частота = 1 / 0,06 мкс = 16,666 МГц

Всем спасибо. Прошу ткнуть носом в имеющиеся ошибки и опечатки

Уважаемого Админа персонально прошу прокомментировать данный пост

Сотрудничаю с НАСА, Роскосмос, Газпром, РЖД, Интер РАО ЕЭС, Роснано и др. (конкретно уточняйте у самой организации) ©.

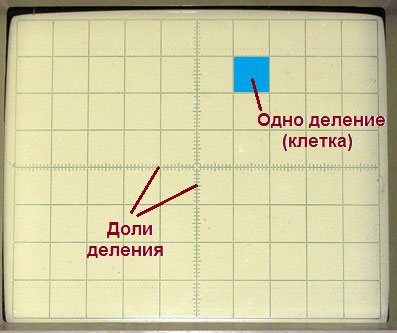

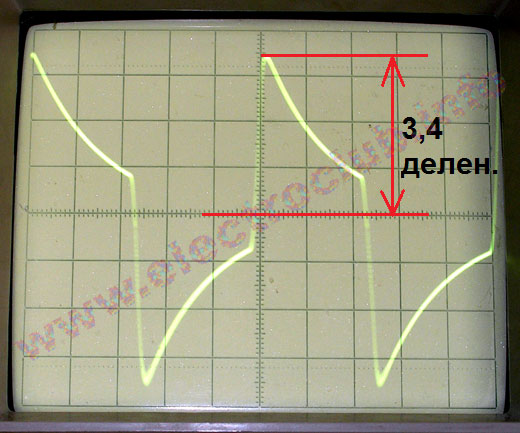

Для

амплитудных измерений на осциллографе

используется откалиброванная сетка

или координатная сетка на экране

электронно-лучевой трубки для определения

числа делений между максимальным

положительным и минимальным отрицательным

отклонениями сигнала. Подсчитайте

количество делений и долей деления

между положительным и отрицательным

пиками сигнала. Используйте регулятор

вертикальной позиции для перемещения

осциллограммы сигнала при необходимости.

Умножьте число делений на значение

установки переключателя коэффициента

усиления по вертикали.

Длительность

исследуемого импульса определяется

произведением числа меток, укладывающихся

на измеряемом участке, на цену метки.

Для

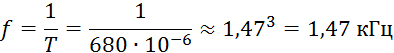

измерений частоты (f) на осциллографе

сначала измерьте период (t) сигнала.

Период — это время одного цикла. Самый

простой способ сделать это — подсчитать

количество горизонтальных делений

между двумя последовательными пиками

сигнала.Подсчитайте

количество делений между последовательными

пиками сигнала. Используйте регулятор

горизонтального сдвига для перемещения

осциллограммы сигнала при необходимости.

Умножьте число делений на значение

установки переключателя горизонтальной

развертки. Вы получаете значение периода

сигнала (t). Чтобы вычислить частоту

сигнала, найдите обратную величину

периода: f = 1/t

6. Объясните назначение различных элементов в схеме элт (электронно-лучевая трубка). Как осуществляется регулировка яркости и фокусировка луча?

ЭЛТсостоит

из герметичной стеклянной колбы, внутри

которой находится вакуум (основные

конструкционные узлы кинескопа показаны

на рис. 1). Один из концов колбы узкий и

длинный — это горловина. Другой —

широкий и достаточно плоский — экран.

Внутренняя стеклянная поверхность

экрана покрыта люминофором (luminophor). В

качестве люминофоров для цветных ЭЛТ

используются довольно сложные составы

на основе редкоземельных металлов —

иттрия, эрбия и т. п. Люминофор — это

вещество, которое при бомбардировке

заряженными частицами испускает свет.

Заметим, что иногда люминофор называют

фосфором, но это не верно, так как

люминофор, используемый в покрытии ЭЛТ,

не имеет ничего общего с фосфором. Более

того, фосфор светится только в результате

взаимодействия с кислородом воздуха

при окислении до P2O5, и ссвечение длится

очень недолго. Для создания изображения

в ЭЛТ-мониторе используется электронная

пушка, откуда под действием сильного

электростатического поля исходит поток

электронов. Сквозь металлическую маску

или решетку они попадают на внутреннюю

поверхность стеклянного экрана монитора,

которая покрыта разноцветными

люминофорными точками.

Поток

электронов (луч) может отклоняться в

вертикальной и горизонтальной плоскости,

что обеспечивает последовательное

попадание его на все поле экрана.

Отклонение луча происходит посредством

отклоняющей системы (см. рис. 2). Отклоняющие

системы подразделяются на

седловидно-тороидальные и седловидные.

Последние предпочтительнее, поскольку

итмеют пониженный уровень излучения.

Отклоняющая система состоит из нескольких

катушек индуктивности, размещенных у

горловины кинескопа. С помощью переменного

магнитного поля две катушки создают

отклонение пучка электронов в

горизонтальной плоскости, а две другие

— в вертикальной.

Изменение

магнитного поля возникает под действием

переменного тока, протекающего через

катушки и изменяющегося по определенному

закону (это, как правило, пилообразное

изменение напряжения во времени), при

этом катушки придают лучу нужное

направление. Фокусировка электронного

пучка на экране осуществляется изменением

разности потенциалов между анодами.

Потенциометр, снабженный надписью

фокус, изменяет разность потенциалов

между анодами. При этом между анодами

создается поле специальной конфигурации,

сжимающее расходящийся электронный

пучок в так называемый электронный луч

и дающее в идеале на экране точку

электронно-оптического изображения

отверстия в модулирующем цилиндре.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Измерения в цифровых осциллографах и обработка результатов измерения

Измерения в цифровых осциллографах и обработка результатов измерения

Современные цифровые запоминающие осциллографы (ЦЗО), построенные на базе открытой платформы дают возможность пользователю визуально наблюдать исследуемый сигнал, зачастую достаточно сложной формы. Использование длинной памяти, расширенных режимов синхронизации и сегментированной развертки позволяют инженеру фиксировать различные артефакты во входном сигнале или же наоборот «отлавливать» полезные сигналы, имеющие определенные параметры. Эти возможности в том или ином виде присутствуют практически в любом современном цифровом осциллографе.

Но исключительная полезность цифрового осциллографа определяется не только его способностью визуально отображать форму входного сигнала, но и производить различного рода измерения, что, в общем, и классифицирует осциллограф как «средство измерения».

Большинство ЦЗО способно производить измерения достаточно большого типа параметров, так например, осциллографы серии WaveRunner производства компании LeCroy способен производить измерения до 40 параметров сигнала, с одновременной индикацией 8 результатов измерений в штатном режиме, а при инсталляции дополнительных опций осциллографы LeCroy старших серий способны приводить измерения до 170 различных параметров. Это широкий набор различных амплитудно-временных измерений вполне достаточных для удовлетворения потребностей широкого круга пользователей. Список измерений доступных для осциллографов LeCroy приведен в Приложении 1.

В основе всех видов измерений современного осциллографа лежат два вида измерений – это амплитудные и временные. Так же цифровые осциллографы способны осуществлять безразмерные виды измерений, например подсчет числа целых периодов сигнала, числа точек дискретизации, числа пиков гистограммы и пр. Амплитудные измерения предназначены для измерений параметров амплитуды входного сигнала (или же результатов математической обработки) – это такие как, непосредственно, амплитуда, нижнее значение, верхнее значение, пиков значение, выбросы, среднеквадратическое значение и многие другие. Временные измерения предназначены для измерений параметров сигнала нормированных по времени – это частота, период, длительность, фазовые сдвиги, время нарастания и спада, параметры джиттера и многие другие. Так же современные ЦЗО имеют некоторые производные виды измерений от амплитуды и времени, например измерение площади сигнала, что применительно к импульсному сигналу определяет его энергию, измерение числа периодов сигнала на заданном участке или измерение числа точек дискретизации образующих форму сигнала на всем экране или на заданном участке. В ЦЗО так же присутствуют специализированные виды измерений, предназначенные для измерения параметров специфических устройств или режимов, например измерение параметров мощности электрического сигнала, измерение параметров систем последовательной передачи данных, измерение параметров дисковых или оптических приводов, измерения джиттера и многие другие. Но и даже эти специализированные виды измерений базируются на основных результатах измерения амплитудно-временных параметров сигнала.

Измерения амплитудных параметров

Погрешность измерения амплитудных параметров определяется тем, что в большинстве современных ЦЗО используются 8-и битные АЦП, что дает теоретическую относительную погрешность измерения

,

с учетом нелинейности входных усилителей, нелинейности АЦП, температурного дрейфа, погрешности коэффициента усиления входных усилителей и т.д., погрешность измерения постоянного напряжения составляет порядка 3 % , а погрешность дифференциальных измерений напряжения (читай как амплитуды), составляет порядка 1,5%. Это достаточно большое значение погрешности измерения, учитывая тот факт, что средний вольтметр обеспечивает погрешность измерения постоянного напряжения около 0,025%. Но принимая во внимание, что осциллограф, первично, это визуальный прибор и то, что линейность АЧХ большинства современных осциллографов составляет порядка 0,7 от значения полосы пропускания, а полоса пропускания современного ЦЗО может достигать 18 ГГц (LeCroy SDA 18000), то очевидно, что даже на частотах около 1000 МГц, ЦЗО составляет конкуренцию вольтметрам переменного тока или измерителями мощности имеющим погрешность порядка 3%. А принимая во внимание тот факт, что осциллограф способен производить измерения среднеквадратического значения напряжения сигнала любой формы, а ВЧ вольтметры переменного тока только сигнала синусоидальной формы, то преимущества осциллографа при измерении амплитудных параметров сигнала становятся очевидными.

Так на рисунке 1 приведена осциллограмма синусоидального сигнала частотой 350 МГц и уровнем 1 Вольт полученная с экрана осциллографа LeCroy WaveRunner WR-6051A с полосой пропускания 500 МГц. Измерения СКО (окно измерения Р1) индицирует значение 970 мВ. Погрешность измерения амплитуды в данном случае составляет 3%.

|

|

Рисунок 1 |

Для того, что бы пользователь не воспринимал осциллограф, в режиме измерения как вещь саму в себе или же наоборот четко представлял какие параметры и какой алгоритм измерения используется в данный момент, компания LeCroy в своих осциллографах при включении измерений сопровождает осциллограмму, на которой производятся измерения, автоматическими маркерами помощи. Так на рисунке 1 при измерении циклического СКЗ, виды маркеры, выделяющие полный цикл (полное число периодов) измеряемого сигнала. Но сигнал представленный на рисунке 1 достаточно простой. На рисунке 2 приведена осциллограмма одиночного радиоимпульса в режиме измерения циклического СКЗ, видны области измерения СКЗ и результат измерения – 355 мВ.

|

|

Рисунок 2 |

Если же для данного сигнал применить алгоритм полного измерения СКЗ, то результат измерения будет абсолютно другой. Так на рисунке 3 изображена осциллограмма измерения полного СКЗ, результат измерения составляет 182 мВ.

|

|

Рисунок 3 |

Напомним, что среднеквадратическое значение сигнала переменного тока эквивалентно значению постоянного напряжения, способного выделять такое же значение тепла на нагрузке, как и исходный сигнал переменного тока. Очевидно, что для режима измерения циклического СКЗ, расчет значения напряжения производится только на полезной части сигнал, обладающей энергией и способной производить работу (в том числе выделять тепло). Для полного СКЗ в расчет принимаются и участки сигнала, имеющие нулевое значение амплитуды, и не способные совершать работу, что уменьшает значение СКЗ с 355 мВ до 182 мВ. Это становится наиболее очевидным и наглядным именно при использовании осциллографов способных дать инженеру подсказку в виде маркеров, которые кроме всего прочего индицируют в виде горизонтальной зоны значение СКЗ, именно в виде эквивалентного постоянного напряжения.

Ранее уже отмечалось, что любой средний вольтметр способен производить измерения амплитуды гораздо более точно, чем цифровой осциллограф. Но это справедливо только для измерения постоянного напряжения или НЧ напряжения переменного тока синусоидальной формы. При измерении СКЗ сигналов сложной формы погрешность измерения вольтметра увеличивается исходя их коэффициента формы сигнала. Для стандартных сигналов, коэффициент формы можно учесть при определении дополнительной погрешности измерения напряжения и погрешность может возрастать в десятки раз, так, например, для вольтметра Agilent Technologies 34401 при измерении импульсных сигналов погрешность измерения напряжения может составлять 46%. Для сигналов непредсказуемой формы коэффициент формы учесть невозможно, поэтому и погрешность измерения напряжения становится неопределенной. Цифровой осциллограф производит математическое вычисление среднеквадратического значения формы сигнала из массива данных, полученных в процессе сбора информации, по формуле:

,

где X1 ;X2 ; X3 ….. Xn отсчеты амплитуды полученные в результате дискретизации входного сигнала, а n – число отсчетов, и такой алгоритм измерения СКЗ не требует никаких дополнительных поправочных коэффициентов. Для однократных и редких сигналов цифровой осциллограф остается единственным средством измерения СКЗ, да и других амплитудных параметров сигнала тоже. А принимая во внимание тот факт, что осциллограф при измерении СКЗ производит «полное» измерение сигнала, имея ввиду одновременное измерение как постоянной составляющей DC, так и переменной составляющей AC, а большинство вольтметров производит измерения отдельно DC и AC, и лишь за редким исключением некоторые типы вольтметров способны производить измерения DC +AC, то становится очевидным, что возможности амплитудных измерений ЦЗО дают пользователю значительные преимущества по отношению к универсальным вольтметрам.

Как ни странно, но даже среди опытных инженеров существует мнение, что цифровой осциллограф производит измерение напряжения по одному периоду периодического сигнала, но как видно из выкладок выше, это не соответствует действительности. Для определения различных амплитудных параметров сигнала, измерения производятся по всему массиву данных составляющих форму сигнала, но в силу особенности измерения амплитудных параметров, осциллограф действительно может выдать только один результат измерения за один проход развертки, поскольку именно это и является циклом измерения. Так на рисунке 4 приведен пример измерения пикового значения напряжения. Пиковое значение — это разность межу минимальным и максимальным значениями формы сигнала на одной развертке. Очевидно, что вычисления этого параметра прежде всего необходимо определить как минимальное так и максимальное значение на всей форме сигнала, а для этого опять же необходим анализ всего массива данных точек образующих форму сигнала.

|

|

Рисунок 4 |

Очевидно, что для обеспечения достоверных и быстрых измерения при большом массиве данных, осциллограф должен обладать достаточным быстродействием для обеспечения необходимых вычислений. И в этой ситуации не все осциллографы ведут себя одинаково. Так, например, осциллограф LeCroy, осциллограммы которого приведены выше, при длине памяти 10 М при отсутствии измерений обеспечивает время сбора осциллограмм 210 мс, при включении одного измерения время сбора осциллограммы увеличивается до 340 мс, а при включении четырех одновременных измерений увеличивается до 430 мс. То есть при включении четырех измерений время сбора осциллограмм увеличивается в 2,04 раза. Если же аналогичные режимы измерений произвести используя осциллограф Tektronix DPO-4034, то результата получаются следующие – при отсутствии измерений время сбора осциллограмм составляет 170 мс, при включении одного измерения время сбора осциллограммы увеличивается до 16 секунд, а при включении одновременно четырех измерений — увеличивается до 40 секунд. То есть при включении четырех измерений время сбора осциллограмм у осциллографа Tektronix DPO-4034 увеличивается в 235 раз…

Современные профессиональные осциллографы, например LeCroy, в штатной комплектации (т.е. без дополнительных опций) могут обеспечить возможность измерения 11 амплитудных параметров, подробный перечень параметров приведен в [2].

Важной особенность обеспечения измерений является возможность проведения измерения в выделенной области. В этом случае измерения параметров производятся не по всему массиву данных осциллограммы, а только в пределах указанной области. Большинство же пользователей привыкло, что измерения с использованием ЦЗО нужно производить для простого периодического сигнала по всей осциллограмме, что присутствует на экране ЦЗО и только в этом случае результат измерения будет достоверным. На рисунке 5 проведен наглядный пример сложного сигнала, представляющего собой прямоугольный сигнал с модулированными базой и верхом. На первый взгляд автоматические измерения амплитудных параметров такого сигнала должно вызвать сложности у пользователя, но только не у пользователей осциллографов LeCroy.

|

|

Рисунок 5 |

Для измерения некоторых амплитудных параметров модулирующего сигнал задействуем измерения Р1, Р2 и Р3. Для измерения СКЗ модулирующего сигнала базы (измерения Р1) выделяется только часть модулирующего сигнал базы. Результат составляет 147 мВ. Для измерения СКЗ модулирующего сигнала верха (измерения Р2) выделяется только часть модулирующего сигнал верха. Результат составляет 1,01 В. Для измерения пикового значения модулирующего сигнала верха (измерения Р3) выделяется только часть модулирующего сигнал верха. Результат составляет 482 мВ. Измерения Р4 и Р5 обеспечивают измерения амплитудных параметров основного прямоугольного сигнала — уровня верха и уровня базы и эти измерения производятся без выделения области.

Таким образом, обеспечивая возможность одновременного измерения до 8 параметров сигнала, осциллографы LeCroy так же обеспечивают возможность измерения в 8 различных областях этого сигнала. Справедливости ради отметим, что и другие осциллографы, например Tektronix DPO-7000 или DPO-4000, так же дают возможность измерения параметров в выделенной области, но для всех измерения (DPO-7000 это 8 измерения, а для DPO-4000 это 4 измерения) существует всего одна выделенная область, что существенного ограничивает возможности измерения сложных сигналов.

Измерения временных параметров

Измерения временных параметров – это набор наиболее расширенных и точных видов измерений цифрового осциллографа. Так уже сложилось, что при анализе сигнала по временной оси существует наибольший набор параметров, в штатной комплектации осциллографы LeCroy способны обеспечить до 69 видов измерения, а при инсталляции дополнительных опций общее число всех видов измерений может достигать 180. Основными отличиями цифровых осциллографов по отношению к традиционным аналоговым осциллографам при измерении временных интервалов являются:

- Цифровой осциллограф обеспечивает автоматическое измерение временных параметров (не стоит забывать и про автоматическое измерение амплитудных параметров), аналоговый осциллограф обеспечивает измерения временных интервалов, используя деления временной шкалы на экране.

- Цифровой осциллограф обеспечивает погрешность измерения временных до 0,0001%, а лучшие экземпляры аналоговых осциллографов имеют погрешность измерения всего 1,5%.

Погрешность измерения временных параметров (ΔT) цифрового осциллографа определяется погрешностью опорного генератора, частотой дискретизации и собственным джиттером, что может быть выражено формулой:

(1) , где

Tоп – погрешность установки частоты опорного генератора;

Fд – частота дискретизации;

Tдж – собственный джиттер осциллографа.

Современные технологии электронных элементов дают возможность применения в осциллографах опорных генераторов с погрешностью установки до 10-6 в год (или 1 ppm), частота дискретизации для наиболее массовых моделей ЦЗО составляет 5 ГГц или 10 ГГц, собственный джиттер современного осциллографа удается снизить до значений 3 пс (хотя есть «уникальные» модели ЦЗО, например DPO-4000 серии, имеющие джиттер 400 пс). Из этих выкладок следует, что наиболее существенным при определении погрешности измерения временных интервалов как раз и является погрешность установки частоты опорного генератора.

Но на этом и заканчивается идентичность подходов при измерения временных интервалов различных производителей цифровых осциллографов. Разные производители при измерении временных интервалов накладывают дополнительные требования для достижения декларируемой погрешности измерения. Так, например, компания Tektronix для своих осциллографов серии TDS-5000B для обеспечения погрешности указанной в формуле (1), дополнительно требует:

- Обеспечить амплитуду сигнала не менее 5 делений;

- Должен быть установлен режим сбора информации «усреднение», с числом усреднений не менее 100;

- Результат измерения определяется как среднее из массива данных при накоплении 1000 результатов измерения частоты. Это требование в общем, тоже понятно, поскольку классический частотомер, при измерении частоты имеет такой параметр как «время счета», за это время происходит определение среднего значения частоты за весь период измерения, и чем больше время счета, тем более точный результат можно получить. Поскольку осциллограф не имеет времени счета при измерении частоты, то эквивалентом этого параметра является накопление статистики измерения частоты.

Но и это еще не все, различные производители ЦЗО использую различные алгоритмы измерения временных интервалов. Большинство производителей, например Tektronix или Agilent Technologies, используют алгоритм измерения частоты по одному периоду сигнала, находящегося сразу после точки запуска развертки или по первому целому периоду сигнала в левой части экрана. При таком алгоритме измерения, первое, что приносится в жертву время измерения – оно бесспорно увеличивается. Так, практические измерения показывают, что для упомянутого выше осциллографа Tektronix серии TDS-5000B (при длине памяти 2000 точек для минимизации временных затрат на вычислительный процесс), измерение частоты 10 МГц, полученной от рубидиевого стандарта частоты с погрешностью воспроизведения 10-10, время измерения, при выполнении всех требований производителя, составляет 1 минута 23 секунды. Компания LeCroy в своих осциллографах использует алгоритм измерения временного интервала не по одному периоду, а по всем периодам сигнала присутствующим в массиве данных.

Кроме того, компания LeCroy для обеспечения погрешности указанной в формуле (1), дополнительно требует выполнения двух условий:

- Обеспечить амплитуду сигнала не менее 5 делений;

- Результат измерения определяется как среднее из массива данных при накоплении 1000 результатов измерения частоты.

Очевидно, что такой алгоритм измерения обеспечивает следующие преимущества:

- Значительно повышается скорость измерений;

- Обеспечивается возможность создания и обработки статистических данных полученных на основе массивов результатов измерений;

- Возможность получения результатов измерения для динамических сигналов.

Практическое измерение, показывает, что для накопления статистики и получения достоверного результата при измерении частоты 10 МГц, при частоте дискретизации 5 ГГц, необходимо время 100 мс, что в 930 раз меньше, чем требовалось осциллографу Tektronix. Тем более, что за время измерения 1,23 минуты осциллограф Tektronix обеспечил погрешность измерения 27,64 ppm (при допустимой погрешности измерения 15 ppm) смотри рисунок 6

|

|

Рисунок 6 |

А осциллограф LeCroy WR-6051А, за время измерения 100 мс обеспечил погрешность измерения 1 ppm (при допустимой погрешности измерения 10 ppm) смотри рисунок 7.

|

|

Рисунок 7 |

Практическая ценность измерения временных интервалов по всему числу периодов существующих во входном сигнале, обусловлена не только увеличением скорости измерений, но и увеличением достоверности измерения – очевидно, что если сигнал имеет вандер (медленная флуктуация во времени), то при достаточно большом времени измерения и тем более при использовании функции усреднения, достоверность измерения будет уменьшаться.

Так же совместно совмещение особенности измерения временных интервалов по всей осциллограмме и режима измерения в выделенной области, дает новые возможности в измерениях сигналов. Так например, на рисунке 8 праведен пример частотно-модулированного сигнала (осциллограмма С1) и модулирующего сигнала (осциллограмма С2). Очевидно, что поскольку модулирующий сигнал имеет вид «ступенька», то и частоты в модулируемом сигнале так же изменяются дискретно.

|

|

Рисунок 8 |

Включив режим измерения частоты осциллограммы С1 для всех восьми измерений Р1…Р8, с той лишь разницей, что для каждого измерения Р1…Р8 измерения частоты производятся в пределах выделенного окна равного времени одной ступеньки, возможно измерить частоту модулируемого сигнала, соответствующей каждому уровню модулирующего сигнала.

В заключение обзора «простых» режимов измерения хочется особо отметить, что для получения результатов измерения сложных сигналов, иногда не достаточно просто включить тот или иной режим измерения. Комбинирование различных режимов работы цифрового осциллографа, включая математическое операции над сигналом, может оказать существенную пользу при измерении параметров сигнала. Так, например, существует задача измерения временных параметров радиоимпульса – частоты заполнения и периода повторения и длительности импульсов. Если для измерения частоты заполнения, можно использовать методы, описанные выше, то автоматическое измерение периода повторения и длительности радиоимпульсов может вызвать затруднение. Для решения этой задачи необходимо выделить огибающую радиоимпульса и измерить период повторения и длительность. Огибающую радиоимпульса можно выделить используя математическую функцию «прореживание».

Так на рисунке 9 приведен пример радиоимпульса представляющего собой пакет синусоидальных колебаний частотой 1 МГц и периодом повторения 1,543 мс, каждый пакте содержит 428 колебаний частоты 1 МГц.

|

|

Рисунок 9 |

- Осциллограмма С1 – осциллограмма исходного сигнала.

- Осциллограмма Z1 – растяжка одного пакта исходного сигнала.

- Осциллограмма F1 – результат математической обработки функции «прореживание».

Из исходной осциллограммы С1 можно получить следующие результаты:

- Измерение частоты сигнала заполнения. Измерение производится по всему экрану и результат представлен в окне Р1 – 1,0000062 МГц

- Числа периодов сигнала в одном пакете — для этого используется измерение в выделенном окне (крайнего левого пакета) и результат представлен в окне Р5 – 428 периодов сигнала.

Из осциллограммы растяжки Z1 можно визуально оценить форму сигнала заполнения и так же измерить частоту сигнала заполнения (но более точно), результат представлен в окне Р2 — 1,0000004 МГц.

Из осциллограммы математики F1 можно получить следующие результаты:

- Измерение периода повторения радиоимпульсов. Измерение производится по всему экрану и результат представлен в окне Р3 – 1,5425064 мс.

- Длительности одного пакета радиоимпульса, результат представлен в окне Р4 – 428,2652 мкс.

Пост-обработка результатов измерения

В отличие от цифровых осциллографов других производителей, осциллографы LeCroy способны хранить результаты измерения всего массива данных, а это в зависимости от установленных, опций до 6 миллионов результатов измерений. Это массив данных можно представлять в графическом виде, обрабатывать методами математической статистики и выводить результаты статистической обработки, сохранять в виде файлов данных для экспорта в другие программные приложения операционной среды Windows. Все это дает пользователю осциллографов LeCroy широкие дополнительные возможности по анализу сигнала.

График слежения. Например, существует широтно-импульсно модулированный сигнал (ШИМ), в котором по некоторому закону изменяется длительность импульса и необходимо оценить партеры этого сигнала. Несколько периодов исходного сигнала захвачены осциллографом о отображаются на осциллограмме С1 на рисунке 10.

|

|

Рисунок 10 |

Очевидно, что «широта» импульса в ШИМ сигнале это длительность импульса, измерение Р1, как раз, и обеспечивает измерение длительности импульса сигнала С1. Для наглядности возможностей режима измерения осциллограмма получена в режиме однократного пуска. Из статистического окна измерения Р1 видно, что на всем сигнале произведено 249 измерений длительностей импульса, а поскольку сигнал является динамическим (его параметр «длительность импульса» изменяется во времени), то окошко измерения Р1 дает только общие представления о длительности импульса, как последнее измерение, минимальное значение, максимальное значение и т.д., но не отражает динамики изменения самого параметра «длительность импульса». Осциллографы LeCroy имеют возможность формирования из массива данных измерения так называемого «графика слежения». Этот график представляет собой функцию в которой горизонтальная ось (ось X) представляет собой временную ось, полностью совпадающую с временною осью развертки, а по оси Y (вертикальной оси) располагаются значения результата измерения заданного параметра. В результате чего получается временной график измерений выбранного параметра в пределах одной развертки осциллографа. Из рисунка 10 четко видно, что ШИМ сигнал модулируется по закону близкому к логарифмическому. Используя режим курсорных измерений, достаточно просто подвести курсор к нужному значению длительности на графике слежения (само значение будет отображаться в дескрипторе графика слежения, в данном случае это F4, а положение курсора по временной оси индицируется во временном поле курсора) и на осциллограмме входного сигнала этим же маркером будет отмечена точка сигнала соответствующая выбранной длительности. Используя растяжку сигнала можно получить изображение сигнала в удобном для визуального наблюдения масштабе – курсор также будет присутствовать на сигнале растяжки.

Для режима измерений возможно задать регистрацию только значений находящихся в пределах указанного допуска. Так, если для сигнала приведенного на рисунке 10 ограничить значения измеренной длительности пределом 440..505 нс, то осциллограф регистрирует только значения длительности находящиеся в этом пределе и тренд F4 приобретает вид, отличный от рисунка 10.

|

|

Рисунок 11 |

Такой вид графика слежения позволяет более наглядно обнаружить на исходном сигнале С1 участки соответствующие заданным пределам длительности.

Если же вернуться к частотно модулированному сигналу, приведенному на рисунке 8, и применить график слежения к результатам измерения частоты в пределах всей осциллограммы (см. рисунок 12), то полученный график даст более наглядный результат изменения частоты в модулированном сигнале, с учетом динамики изменения сигнала в пределах одной модулирующей ступеньки.

|

|

Рисунок 12 |

На осциллограмме графика слежения так же представляется возможным произвести различные автоматические измерения, характеризующие изменение выбранного параметра. Например, на рисунке 13 осциллограмма С1 представляет собой частотно-модулированный сигнал с несущей 1 МГц, девиацией 200 кГц и частотой модулирующего синусоидального сигнала 1,234 кГц.

|

|

Рисунок 13 |

Осциллограмма F4 представляет собой график слежения изменения частоты в сигнале С1, форма осциллограммы F1 отображает форму модулирующего сигнала. Используя автоматические измерения для данного графика можно определить – минимальное значение частоты (Р4=800 кГц), максимальное значение частоты (Р3= 1,1999 МГц)и частоту модулирующего сигнала (Р2=1,233 кГц). Что совпадает с заданными параметрами ЧМ сигнала.

График слежения образуется из массива измерения амплитудных или временных измерений, он позволяет визуально отследить изменения выбранного параметра в пределах одной развертки, он позволяет, используя курсоры, получить результаты измерения выбранного параметра в точке нахождения курсора, но все же он не является реальным массивом результатов измерения. Так же учитывая алгоритм амплитудных измерений (одни полученный результат из одного прохода развертки осциллографа), график слежения обеспечивает наглядное отображение только временных измерений, при индикации амплитудных измерений график слежения сводится в одну точку, как раз и являющуюся результатом измерений. Реальный массив измерений в графическом виде в осциллографах LeCroy может быть представлен так называемым «трендом».

Тренд. Этот график представляет собой функцию, в которой горизонтальная ось (ось X) представляет ось номера измерения – 1,2,3,4,…n, (эта ось не связана с временною осью развертки осциллографа), а по оси Y (вертикальной оси) располагаются значения результата измерения выбранного параметра. В результате получается график.

Отличиями тренда от графика слежения являются:

- Тренд стоится по любому выбранному виду измерения амплитудному, временному или вспомогательному. График слежения строится только по временным измерениям.

- Тренд состоит только из реальных точек значений результатов измерений и представляет собой развернутый массив данных результатов измерений. Число точек тренда задается пользователем и может составлять от 1 до 6 миллионов (в зависимости от типа осциллографа и установленных опций).

- В зависимости от выбранного режима, тренд может строиться по результатам измерения одного прохода развертки или по всем значения, полученным в результате измерений.

- При сохранении тренда в файл, сохраняется весь выбранный массив результатов измерений с указанием номера измерения. Далее эти данные можно использовать для обработки внешними средствами.

- Тренд не имеет возможности регистрации значений находящихся в пределах указанного допуска, он отображает все значения результата измерения.

Так, например, при построении тренда и графика слежения для измеренных значений длительности импульса в нерегулярной последовательности в пределах одной развертки, тренд и график слежения практически совпадают по форме — см. рисунок 14. Разница состоит в том, что график слежения отображает изменение длительности импульсов во времени и имеет более сглаженный вид, а тренд отображает измеренное значение длительности импульса и имеет более «остроконечный» вид).

|

|

Рисунок 14 |

Практическая ценность тренда заключается в возможности не только в кратковременной, но и длительной регистрации и индикации результатов измерений выбранного параметра. В этом случае тренд будет выглядеть как регистрация данных на бумажном самописце, но без меток реального времени. При необходимости, изменение интервала регистрации производится изменением настроек схемы синхронизации, например установкой задержки синхронизации по числу событий. Это позволяет регистрировать, отображать и анализировать медленные измерения тех или иных параметров входного сигнала. Так, на рисунке 15 осциллограмма F1 представляет тренд изменения частоты входного сигнала С1, полученный из массива измерения частоты Р1.

|

|

Рисунок 15 |

На рисунке 16 осциллограмма F1 представляет тренд изменения амплитуды входного сигнала С1, полученный из массива измерения среднеквадратического значения Р1.

|

|

Рисунок 16 |

Способом аналогичным для графика слежения, на осциллограмме тренда так же можно осуществить различные автоматические измерения, далее строить тренды 2-го уровня для этих измерений, 3-го уровня и так далее.

Осциллографы LeCroy обеспечивают построение тренда в трех режимах:

- Полный, по всему массиву данных – в этом случае тренд классически строится по всему буферу данных результатов измерения и число точек тренда ограничено 6-ю миллионами.

- С усреднением. В этом режиме одна точка тренда строится как среднее из результатов массива измерения полученного за один проход развертки. Такой алгоритм позволяет уменьшить шум на тренде, вызванный естественным разбросом параметра сигнала от периода к периоду. Очевидно, что применение этого режима оптимально для временных измерений, где за одни проход развертки осциллограф производит «обмер» все периодов входного сигнала и вычисляет среднее значение. При амплитудных измерениях, когда измерения действительны только для одного периода сигнала. Усреднение не дает должного результата.

- По одной осциллограмме. Линия тренда строится из результатов измерения, полученных при одном проходе развертки. Этот режим, как и усреднение, дает результат только при измерении временных параметров.

На рисунке 17, для сигнала С1 частотой 1 МГц, имеющего медленный дрейф, порядка 10 мГц, одновременно представлены все три типа трендов. F2 — полный, F1 — с усреднением полный, F3 — по одной осциллограмме.

|

|

Рисунок 17 |

Сочетание различных функциональных особенностей осциллографов LeCroy дает самые широкие возможности при исследовании различных сигналов, процессов и устройств.

Так, например, режим построения тренда возможно использовать для измерения амплитудно-частотной характеристики устройств. Для этого достаточно синхронизировать процесс изменения частоты на генераторе тестового сигнала с разверткой осциллографа, произвести измерения амплитуды и частоты на выходе устройства. И по полученным результатам построить тренд изменения амплитуды, что и будет являться АЧХ устройства. Синхронный тренд изменения частоты предназначен для формирования частотных меток АЧХ. Так на рисунке 18 осциллограмма F1 представляет собой АЧХ устройства в диапазоне частот от 100 кГц до 100 МГц. Осциллограмма F2, являющаяся трендом частоты идентифицирует частотный диапазон АЧХ. Используя курсорные измерения, возможно считать с АЧХ устройства информацию об амплитуде и частоте.

|

|

Рисунок 18 |

Гистограммы. Возможности построения, анализа и измерения гистограмм цифровыми осциллографами LeCroy являются одной из его отличительных особенностей, по отношению к производителям других ЦЗО, и превращающей просто цифровой осциллограф в мощный аналитический инструмент. Построение гистограмм осциллографом LeCroy является элементом математической статистики, специально адаптированного для анализа форм и параметров электрических сигналов. Гистограмма в http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 title=Математическая статистика>математической статистике — это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F title=Функция>функция http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 title=Плотность вероятности>плотности вероятности некоторого распределения, построенная на основе выборки из него. Или, говоря другими словами, гистограмма – это график отображающий степень повторяемости данных в больших массивах. Гистограмма позволяет сжать гигантский размер данных в компактный график, удобный для анализа, измерений ли просто визуальной оценки.. В случае цифрового осциллографа массивом данных выступает массив данных измерения выбранного параметра. Так на рисунке 19 приведена гистограмма измерения сигнала частотой 10 МГц (сам исходный сигнал на картинке не присутствует). Массив данных из которого строится данная гистограмма, собран при измерении частоты Р1 и представляет собой массив размером более 6 миллиона значений измерений частоты.

|

|

Рисунок 19 |

Поскольку сигнал является стабильным и изменения частоты не происходит, то разброс значений частоты вызван естественными причинами хаотического рода. Такая гистограмма является классической и называется нормальной или Гауссовой. Непрерывная случайная величина X имеет нормальный закон распределения с параметрами α (среднее значение) и σ (сигма или стандартное отклонение), если её плотность вероятности f(x) имеет вид:

Основными параметрами гистограммы являются:

- α (среднее значение)

- σ (сигма или стандартное отклонение),

- диапазон гистограммы

- плотность заполнения

Поскольку гистограмма строится из массива измерения, то основные параметры гистограммы связанны со статистическими данными результатов измерений, так:

α (среднее значение гистограммы) – представляет собой центральную, наиболее вероятную часть гистограммы и измеренное среднее значение гистограммы 10,0002 МГц (см. рисунок 19) маркер «mean» и измерение Р2, равно среднему измеренному значению частоты в измерении Р1 10,0002 МГц (значение «mean»).

σ (сигма или стандартное отклонение) – диапазон в котором сосредоточенно 68% всех полученных измеренных значений. Равен — среднему значению гистограммы ± 1 сигма. На рисунке 19 обозначен маркерами как «mean ± sdev». Значение стандартного отклонения гистограммы Р3 14,99 кГц равно стандартному отклонению измерения частоты Р1 (значение «sdev» 14,99 кГц). Для сигналов с нулевым средним значением, стандартное отклонение равно среднеквадратическому значению (СКЗ) измеренного параметра.

Диапазон гистограммы – горизонтальный диапазон в котором сосредоточенны все значения гистограммы. Физическая интерпретация диапазона гистограммы — это разность между максимальным и минимальным значениями во всем массиве измерений. На рисунке 19 диапазон гистограммы обозначен маркерами «range», а его измеренное значение представлено в поле Р4 и его значение 144,3 кГц совпадает с разностью между максимальным и значениями минимальным измерения Р1 (в поле Р1 в явном виде не представлено).

Плотность заполнения – это общее число измерений, из результатов которых строится гистограмма. Так измеренное значение плотности гистограммы Р5 совпадает с числом измерений индицируемым в поле измерений Р1 и составляет в обоих случаях 1,749931 миллиона измерений.

Следующим примером использования гистограмм для наблюдения и анализа формы сигнала может служить гистограмма измерения частоты 1 МГц частотно-модулированного сигнала с девиацией 200 кГц (см. рисунок 20 осциллограмма F2).

|

|

Рисунок 20 |

Измерение таких параметров как верхнее значение и нижнее значение гистограммы дает значение нижней и верхней частоты в ЧМ сигнале (измерения Р4 и Р5).А амплитудное значении гистограммы деленное на два дает значение девиации ЧМ сигнала – измерение Р6 и значение 198 кГц. Так же возможно для этой гистограммы использовать курсорные измерения для определения других параметров гистограммы, как диапазон гистограммы, нижнее и верхнее значения. А применение режимов измерения вспомогательных параметров гистограммы, как число пиков гистограммы даёт информацию о количестве стабильных состояний сигнала. Так возвращаясь к рисунку 10, гистограмма F3, индицирует, что частота сигнала входного сигнала имеет 9 стабильных состояний, а измерение параметров гистограммы даст информацию о распределении частоты во входном сигнале.

Итак, как видно, гистограмма способна преобразовать большой объем информации в очень компактный формат, который может быть легко измерен и проанализирован методами математической статистики.

Приложение 1

Список измеряемых параметров в базовой комплектации и при инсталляции основных опций в осциллографах LeCroy.

| Параметр | Описание | Определение | Примечания | |||||||||||||||

| Amplitude (Амплитуда) | Измеряет разность между верхним и нижним уровнем напряжения в двухуровневых сигналах. Отличается от pkpk (размах) тем, что шум, выбросы, провалы и «звон» не влияют на результат измерения. | top — base | На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), дает то же значение, что и pkpk. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Ampl asym (Асимметрия амплитуды) | Асимметрия амплитуды между taa+ и taa— | 1 — |(taa+ — taa-)|/(taa+ — taa-) | Аргумент гистерезиса, использующийся для того, чтобы отличать уровни напряжения от шума. Доступен с опцией DDM2. |

|||||||||||||||

| ACSN | Автокорреляционное отношение сигнал/шум — отношение сигнал/шум для периодических сигналов. | Доступен с опцией DDM2. | ||||||||||||||||

| Area (Площадь) | Интеграл данных: вычисляет площадь под осциллограммой между курсорами относительно нулевого уровня. Значения, большие нуля, дают положительный вклад в площадь, меньшие нуля — отрицательный. | Сумма значений сигнала от первой до последней точки, умноженная на интервал времени между крайними двумя точками | Стандартный параметр | |||||||||||||||

| Base (Основание) | Нижнее из двух наиболее вероятных состояний (верхнее состояние — top). Измеряет нижний уровень в двухуровневых сигналах. Отличается от min (минимум) тем, что шум, выбросы, провалы и «звон» не влияют на результат измерения. | Значение наиболее вероятного нижнего состояния. | На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), дает то же значение, что и min. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Cycles (Количество периодов) | Определяет количество периодов периодического сигнала между курсорами. Первый период начинается с первого перепада, следующего за левым курсором. Перепад может быть положительным или отрицательным. | Количество периодов периодического сигнала | Стандартный параметр. | |||||||||||||||

| Сyclic Mean (Циклическое среднее) | Вычисляет среднее от значений сигнала. В отличие от обычного среднего, cmean рассчитывается за целое число периодов, что устраняет смещение, вызванное учетом долей периодов. | Среднее значение точек осциллограммы кривой за целое число периодов. | Чтобы выбрать этот параметр, выберите Mean из таблицы параметров, затем коснитесь флажка Cyclic. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Cyclic Median (Циклическая медиана) | Среднее от значений основания и вершины. В отличие от median, рассчитывается за целое число периодов, что устраняет смещение, вызванное учетом долей периодов. | Такое значение, что 50% полученных точек находятся выше его, а другие 50% — ниже. | Чтобы выбрать этот параметр, выберите Median из таблицы параметров, затем коснитесь флажка Cyclic. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Cyclic RMS (Циклическое действующее значение) | Вычисляет квадратный корень из суммы квадратов значений сигнала, деленной на количество точек. В отличие от rms, рассчитывается за целое число периодов, что устраняет смещение, вызванное учетом долей периодов. |  |

vi — измеренные значения сигнала N — количество точек сигнала за учитываемые периоды. Чтобы выбрать этот параметр, выберите RMS из таблицы параметров, затем коснитесь флажка Cyclic. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Cyclic Std Dev (Циклическое среднеквадратичное отклонение) | Среднеквадратичное отклонение значений сигнала от среднего значения. В отличие от sdev, рассчитывается за целое число периодов, что устраняет смещение, вызванное учетом долей периодов. |  |

vi — измеренные значения сигнала N — количество точек сигнала за учитываемые периоды. Чтобы выбрать этот параметр, выберите Std dev из таблицы параметров, затем коснитесь флажка Cyclic. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Delay (Задержка) | Время от запуска до первого перепада: измеряет промежуток времени между запуском и первым пересечением уровня 50%, которое следует за левым курсором. С помощью этого параметра можно измерять задержку распространения сигнала, осуществляя запуск от одного сигнала и измеряя задержку на другом | Интервал времени между запуском и первым пересечением уровня 50% за левым курсором. | Стандартный параметр | |||||||||||||||

| Delta delay (Разность задержек) | Вычисляет интервал между моментами, когда сигналы от двух источников пересекут уровень 50%. | Интервал между прохождением средней точки двумя сигналами. | Стандартный параметр. | |||||||||||||||

| DPeriod@level (Разность периодов на заданном уровне) | Отклонение длительности каждого периода сигнала от соседних (межпериодное дрожание). | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Dtime@level (Разница времен на заданном уровне) | Вычисляет время между пересечением заданных уровней | Интервал времени между пересечением заданных уровней на двух источниках сигнала или от запуска до пересечения заданного уровня на одном источнике. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Duration (Длительность) | Для сигналов, зарегистрированных в однократном режиме, duration = 0. Для последовательного режима оцифровки это интервал времени между запусками первого и последнего сегмента. Для отдельных сегментов — интервал времени от запуска предыдущего сегмента до запуска текущего сегмента. Для осциллограмм из памяти — время от первого до последнего запуска сохраненной осциллограммы. | Интервал времени между первым и последним зарегистрированным массивом данных: для усреднения, гистограмм или осциллограмм, зарегистрированных в последовательном режиме. | Стандартный параметр. | |||||||||||||||

| Duty@level | Часть периода, в течение которой значения сигнала оказываются выше или ниже заданного уровня. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Duty cycle (Скважность) | Длительность в процентах от величины периода. | width / period | Стандартный параметр. | |||||||||||||||

| Dwidth@level (Разность длительностей на заданном уровне) | Разность длительностей в соседних периодах, измеряемых по заданному уровню. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Edge@level | Количество фронтов в осциллограмме. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Excel | Выполняет измерения в Excel путем передачи в программу одной или двух осциллограмм и чтения результирующего значения параметра. | Доступен с опцией XMAP. В приборе должна быть установлена программа Excel. |

||||||||||||||||

| Fall time (Время спада) | Измеряет интервал времени между моментами, когда отрицательный фронт сигнала пересекает два заданных уровня. Окончательный результат получается путем усреднения значений, полученных для каждого фронта.

Пороги определяют два значения на каждом фронте, по которым рассчитывается время спада. Эти координаты рассчитываются по следующим формулам: |

Разность времен пересечения нижнего и верхнего порогов, усредненная по всем отрицательным фронтам. | На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), вместо top и base по умолчанию может быть соответственно max и min, что, однако, дает менее предсказуемые результаты. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Fall 80-20% (Время спада 80-20%) | Длительность участка отрицательного фронта импульса от 80% до 20%, усредненная по всем отрицательным фронтам между курсорами | Средняя длительность участка отрицательного фронта импульса от 80% до 20% | На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), вместо top и base по умолчанию может быть соответственно max и min, что, однако, дает менее предсказуемые результаты. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Fall@level (Время спада на заданном уровне) | Длительность участка отрицательного фронта импульса между двумя заданными пользователем уровнями. См. также Rise@level. | Длительность участка отрицательного фронта импульса между двумя уровнями. | На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), вместо top и base по умолчанию может быть соответственно max и min, что, однако, дает менее предсказуемые результаты. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| First (Первая точка) | Показывает горизонтальную координату левого курсора. | Горизонтальная координата левого курсора. | Показывает положение левого курсора. Курсоры являются взаимозаменяемыми: например, левый курсор можно переместить правее правого курсора, после чего параметр first будет показывать положение того курсора, который ранее был справа, а теперь находится слева. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Frequency (Частота) | Период периодического сигнала, измеренный как интервал между взятыми через один моментами пересечения сигналом уровня 50%. Начиная с первого пересечения, следующего за левым курсором, период измеряется для каждой пары пересечений. Полученные значения усредняются, а обратное значение от их среднего дает частоту. | 1 / period | Стандартный параметр. | |||||||||||||||

| Freq@level (Частота на уровне) | Частота, измеряемая на заданном уровне и по фронту заданной полярности в каждом периоде сигнала. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| FWHM (Ширина на половине высоты) | Измеряет ширину пика гистограммы, имеющего наибольшую площадь, по половине высоты (наполнения) самого высокого пика | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. Стандартный параметр в DDA-5005. |

||||||||||||||||

| FWxx (Ширина на уровне xx) | Измеряет ширину пика гистограммы, имеющего наибольшую площадь, на уровне xx% от высоты (наполнения) самого высокого пика | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Half period (Полупериод) | Половина периода сигнала. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Hist ampl (Амплитуда гистограммы) | Разница значений двух пиков гистограммы с наибольшим наполнением. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hist base (Основание гистограммы) | Значение левого из двух пиков гистограммы с наибольшим наполнением. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hist maximum (Максимум гистограммы) | Значение максимального (крайнего правого) интервала гистограммы с ненулевым наполнением. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hist mean (Среднее значение гистограммы) | Среднее значение данных гистограммы. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hist median (Медиана гистограммы) | Значение на горизонтальной оси гистограммы, делящее ее на две области с равным наполнением. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hist minimum (Минимум гистограммы) | Значение минимального (крайнего левого) интервала гистограммы с ненулевым наполнением. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hist rms (Средний квадрат гистограммы) | Средний квадрат значений гистограммы. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hist sdev (Ср.-кв. отклонение гистограммы) | Среднеквадратичное отклонение значений гистограммы. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hist top (Вершина гистограммы) | Значение правого из двух пиков гистограммы с наибольшим наполнением. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Hold time (Время задержки) | Интервал времени от фронта тактового импульса до фронта импульса данных. Порог, полярность фронта и гистерезис для тактовых импульсов и данных устанавливаются независимо. См. также параметр Setup. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Last (Последняя точка) | Интервал времени от момента запуска до последнего (правого) курсора. | Интервал времени от момента запуска до последнего курсора. | Показывает положение правого курсора. Курсоры являются взаимозаменяемыми: например, правый курсор можно переместить левее левого курсора, после чего параметр last будет показывать положение того курсора, который ранее был слева, а теперь находится справа. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Level@X (Уровень в точке X) | Дает значение сигнала в заданной точке x. Если x находится между двумя точками, выдается интерполированное значение. Если установлен флажок Nearest, этот параметр дает значение сигнала в ближайшей точке. | Стандартный параметр | ||||||||||||||||

| Local base (Локальная базовая линия) | Уровень базовой линии для локальной особенности сигнала. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local bsep (Локальное разделение базовой линии) | Локальное разделение базовой линии между положительным и отрицательным фронтами. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local max (Локальный максимум) | Максимальное значение локальной особенности сигнала. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local min (Локальный минимум) | Минимальное значение локальной особенности сигнала. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local number (Число локальных особенностей) | Количество локальных особенностей (пар пик/впадина) | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local pkpk (Локальный размах) | Разность значений пика и впадины локальной особенности (lmax — lmin) | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local tbe (Интервал между локальными событиями) | Интервал времени между событиями (от локального пика до следующей впадины или от локальной впадины до следующего пика). | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local tbp (Интервал между локальными пиками) | Интервал времени от локального пика до следующего локального пика | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local tbt (Интервал между локальными впадинами) | Интервал времени от локальной впадины до следующей локальной впадины | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local tmax (Время локального максимума) | Временная координата максимума локальной особенности. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local tmin (Время локального минимума) | Временная координата минимума локальной особенности. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local tot (Время выше заданного локального уровня) | Количество времени, в течение которого локальная особенность находится выше заданного уровня в процентах от амплитуды (вертикального расстояния от пика до впадины) | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local tpt (Время от локального пика до впадины) | Интервал времени от локального пика до впадины. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local ttp (Время от локальной впадины до пика) | Интервал времени от локальной впадины до следующего локального пика | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Local tut (Время ниже заданного локального уровня) | Количество времени, в течение которого локальная особенность находится ниже заданного уровня в процентах от амплитуды (вертикального расстояния от пика до впадины) | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| Mathcad | Возвращает значение параметра, используя заданную пользователем функцию Mathcad. | Доступен с опцией XMAP. В приборе должна быть установлена программа Mathcad версии 2001i и выше. |

||||||||||||||||

| MATLAB | Возвращает значение параметра, используя заданную пользователем функцию MATLAB. | Доступен с опцией XMAP. В приборе должна быть установлена программа MATLAB. |

||||||||||||||||

| Maximum (Максимум) | Дает значение самой высокой точки осциллограммы. В отличие от top, не предполагает наличия двух уровней. | Наибольшее значение осциллограммы между курсорами. | Дает сходные результаты при применении к осциллограмме во временной области или гистограмме данных той же кривой. Однако в случае гистограмм результат может содержать в себе вклад от нескольких зарегистрированных порций данных. Дает горизонтальную координату крайнего правого интервала гистограммы с ненулевым наполнением — не путать с maxp. | |||||||||||||||

| Max populate (Максимальное наполнение) | Пик гистограммы с наибольшим наполнением. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Mean | Среднее значение точек кривой во временной области. Вычисляется как центроида распределения гистограммы. | Дает сходные результаты при применении к кривой во временной области или гистограмме данных той же кривой. Однако в случае гистограмм результат может содержать в себе вклад от нескольких зарегистрированных порций данных. Стандартный параметр. |

||||||||||||||||

| Median (Медиана) | Среднее от значений основания и вершины. | Среднее от base и top. | Стандартный параметр. | |||||||||||||||

| Minimum (Минимум) | Дает значение самой низкой точки осциллограммы. В отличие от base, не предполагает наличия двух уровней. | Наименьшее значение осциллограммы между курсорами. | Дает сходные результаты при применении к осциллограмме во временной области или гистограмме данных той же осциллограмме. Однако в случае гистограмм результат может содержать в себе вклад от нескольких зарегистрированных массивов данных. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Mode (Мода) | Положение самого высокого пика гистограммы. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Nb Phase (Узкополосная фаза) | Измеряет фазу на заданной частоте сигнала (в узкой полосе). | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Nb Power (Узкополосная мощность) | Измеряет мощность на заданной частоте сигнала (в узкой полосе). | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| NLTS (Нелинейный переходный сдвиг) | Измеряет нелинейный переходный сдвиг prml-сигнала | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Npts (Число точек) | Число точек осциллограммы между курсорами. | Стандартный параметр | ||||||||||||||||

| Overshoot- (Выброс-) | Величина выброса, следующего за отрицательным фронтом, в процентах от амплитуды. | (base — min) / ampl ? 100 | Осциллограмма должна иметь по меньшей мере один отрицательный фронт. На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), результаты могут быть непредсказуемыми. | |||||||||||||||

| Overshoot+ (Выброс+) | Величина выброса, следующего за положительным фронтом, в процентах от амплитуды. | (max — top) / ampl ? 100 | Осциллограмма должна иметь по меньшей мере один положительный фронт. На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), результаты могут быть непредсказуемыми. | |||||||||||||||

| Overwrite (Перезапись) | Отношение остаточной и исходной мощности низкочастотной осциллограммы, на место которой записывается более высокочастотный сигнал. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Param Script | Сценарий на языке VBScript или JavaScript, принимающий на входе одну или две осциллограммы и выдающий на выходе результат измерения. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Peaks (Число пиков) | Количество пиков на гистограмме | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Peak to Peak (Размах) | Разность между значениями самой высокой и самой низкой точек осциллограммы. В отличие от ampl, не предполагает наличия двух уровней. | maximum — minimum | Дает сходные результаты при применении к осциллограмме во временной области или гистограмме осциллограммы той же кривой. Однако в случае гистограмм результат может содержать в себе вклад от нескольких зарегистрированных массивов данных. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Percentile (Процентиль) | Значение на горизонтальной оси гистограммы, делящее ее на две области, левая из которых имеет наполнение xx% от совокупного. | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Period (Период) | Период периодического сигнала, измеренный как интервал между взятыми через один моментами пересечения сигналом уровня 50%. Начиная с первого пересечения, следующего за левым курсором, период измеряется для каждой пары пересечений. Окончательный результат получается путем усреднения всех полученных значений. |  |

Здесь Mr — количество положительных фронтов, Mf — количество отрицательных фронтов, Trix — момент времени, в который положительный фронт пересекает уровень x%, а Tfix — момент времени, в который отрицательный фронт пересекает уровень x%. Стандартный параметр |

|||||||||||||||

| Period@level (Период на заданном уровне) | Период, измеряемый на заданном уровне и по фронту заданной полярности в каждом периоде сигнала. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Phase (Фаза) | Разность фаз между анализируемым сигналом и другим сигналом, используемым в качестве опорного. По вашему выбору отображение может осуществляться в процентах, градуса или радианах. Настроив опорный сигнал, дотроньтесь до вкладки More, чтобы задать нужные параметры сигнала. | Разность фаз между анализируемым и опорным сигналом | Стандартный параметр. | |||||||||||||||

| Pop@X (Наполнение в точке X) | Наполнение интервала, имеющего заданную горизонтальную координату. Курсор можно поместить на любой интервал и задать его форму — абсолютную (Absolute), относительную (Reference) или дифференциальную (Difference). | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| PW50 (Длительность импульса на 50%) | Средняя длительность импульса в точке посередине между локальной базовой линией и локальным пиком или впадиной. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. | ||||||||||||||||

| PW50- (Длительность отр. импульса на 50%) | Средняя длительность импульса в точке посередине между локальной базовой линией и локальной впадиной. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. | ||||||||||||||||

| PW50+ (Длительность полож. импульса на 50%) | Средняя длительность импульса в точке посередине между локальной базовой линией и локальным пиком. | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. | ||||||||||||||||

| Range (Диапазон) | Вычисляет диапазон гистограммы (max — min) | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| Resolution (Разрешение) | Отношение значений taa для высокочастотной и низкочастотной осциллограммы | taa (HF) / mean taa (LF) * 100 | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Rise (Время нарастания) | Измеряет интервал времени между моментами, когда положительный фронт сигнала пересекает два заданных уровня. Окончательный результат получается путем усреднения значений, полученных для каждого фронта.

Пороги определяют два значения на каждом фронте, по которым рассчитывается время спада. Эти координаты рассчитываются по следующим формулам: |

Разность времен пересечения нижнего и верхнего порогов, усредненная по всем отрицательным фронтам. | На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), вместо top и base по умолчанию может быть соответственно max и min, что, однако, дает менее предсказуемые результаты. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Rise 20-80% (Время нарастания 20-80%) | Длительность участка положительного фронта импульса от 20% до 80%, усредненная по всем положительным фронтам между курсорами | Средняя длительность участка положительного фронта импульса от 20% до 80% | На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), вместо top и base по умолчанию может быть соответственно max и min, что, однако, дает менее предсказуемые результаты. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Rise@level (Время нарастания на заданном уровне) | Длительность участка положительного фронта импульса между двумя заданными пользователем уровнями. | Длительность участка положительного фронта импульса между двумя уровнями. | На сигналах, у которых нет двух основных уровней (например, треугольное или пилообразное напряжение), вместо top и base по умолчанию может быть соответственно max и min, что, однако, дает менее предсказуемые результаты. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| RMS (Действующее значение) | Среднеквадратичное значение данных между курсорами — примерно то же, что и sdev, для осциллограммы с нулевым средним значением. |  |

Дает сходные результаты при применении к кривой во временной области или гистограмме данных той же кривой. Однако в случае гистограмм результат может содержать в себе вклад от нескольких зарегистрированных порций данных. vi — измеренные значения сигнала N — количество точек сигнала за найденное количество периодов (до 100). Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Setup (Задержка предустановки) | Интервал времени от фронта импульса данных до фронта тактового импульса. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Skew (Рассогласование) | Разность времен между ближайшими фронтами двух сигналов тактовой частоты. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

||||||||||||||||

| Std dev (Ср.-кв. отклонение) | Среднеквадратичное отклонение данных между курсорами — примерно то же, что и rms для сигналов с нулевым средним значением. |  |

Дает сходные результаты при применении к кривой во временной области или гистограмме данных той же кривой. Однако в случае гистограмм результат может содержать в себе вклад от нескольких зарегистрированных порций данных. vi — измеренные значения сигнала N — количество точек сигнала за найденное количество периодов (до 100). Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| TAA | Средний размах (разность между значениями пика и впадины) всех локальных особенностей | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| TAA- | Средняя отрицательная амплитуда (разность между значениями базовой линии и впадины) всех локальных особенностей | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| TAA+ | Средняя положительная амплитуда (разность между значениями пика и базовой линии) всех локальных особенностей | Можно задавать ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опцией DDM2. |

||||||||||||||||

| TIE@level (Ошибка временного интервала на заданном уровне) | Разность между фактическим временем пересечения заданного фронта на заданном уровне и ожидаемым идеальным временем. Фронт может быть положительный, отрицательный или оба. В качестве единиц измерения результата можно выбрать время или единичный интервал (UI), который соответствует одному периоду сигнала тактовой частоты. В диалоге Virtual Clock setup можно выбрать стандартный сигнал тактовой частоты (1,544 МГц) или нестандартные сигналы. Можно также использовать математическую систему фазовой автоподстройки частоты Golden FLL, позволяющую отфильтровать низкочастотное дрожание. Частота среза выбирается пользователем. |

Частота среза = = (1 / 1,667·10-3) ? тактовая частота |

Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

|||||||||||||||

| Time@level (Время на заданном уровне) | Интервал времени от запуска до момента пересечения сигналом заданного уровня. | Интервал времени от запуска до момента пересечения сигналом заданного уровня. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Top (Вершина) | Верхнее из двух наиболее вероятных состояний (нижнее состояние — base). Является характеристикой прямоугольных сигналов и определяется из статистического распределения значений сигнала. | Значение верхнего наиболее вероятного состояния. | Дает сходные результаты при применении к осциллограмме во временной области или гистограмме данных той же кривой. Однако в случае гистограмм результат может содержать в себе вклад от нескольких зарегистрированных массивов данных. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Total Pop (Совокупное наполнение) | Совокупное наполнение гистограммы | Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP.Стандартный параметр в DDA-5005. | ||||||||||||||||

| Width (Длительность импульса) | Длительность периодического сигнала, определяемая по пересечению уровня 50%. Если первое пересечение, следующее за левым курсором, дает положительный фронт, то прибор считает, что сигнал состоит из импульсов положительной полярности, и длительность импульса измеряется как интервал времени между соседними положительным и отрицательным фронтами. И наоборот, если это отрицательный фронт, импульс считаются отрицательными, а за длительность импульса принимается расстояние между соседними отрицательным и положительным фронтом. В обоих случаях окончательный результат получается путем усреднения длительностей всех зарегистрированных импульсов. | Длительность первого положительного или отрицательного импульса, усредненная по всем похожим импульсам | Аналогичен fwhm, однако тот, в отличие от width, применяется только к гистограммам. Стандартный параметр. |

|||||||||||||||

| Width@level (Длительность импульса на заданном уровне) | Длительность импульса, измеренная на заданном уровне. | Можно устанавливать значения порогов и полярность фронта, а также ширину диапазона гистерезиса, который используется для различения полезных данных и шума. Доступен с опциями DDM2, JTA2 и XMAP. | ||||||||||||||||

| X at max (X в максимуме) | Горизонтальная координата максимального значения между курсорами. | Только для осциллограмм во временной и частотной области. | ||||||||||||||||

| X at min (X в максимуме) | Горизонтальная координата минимального значения между курсорами. | Только для осциллограмм во временной и частотной области. | ||||||||||||||||

| X at peak (X в пике) | Значение n-го по высоте пика гистограммы. | Только для гистограмм. Доступен с опциями JTA2 и XMAP. |

Автор:

Дедюхин А.А.

Дата публикации:

22.11.2006

Измерения осциллографом

Осциллограф – прибор, показывающий форму напряжения во времени. Также он позволяет измерять ряд параметров сигнала, такие как напряжение, ток, частота, угол сдвига фаз. Но главная польза от осциллографа – возможность наблюдения формы сигнала. Во многих случаях именно форма сигнала позволяет определить, что именно происходит в цепи. На рис. 1 показан пример подобной ситуации.

В этом случае напряжение содержит как постоянную, так и переменную составляющие, причем форма переменной составляющей далека от синусоидальной. На таком сигнале вольтметры дают большую ошибку: стрелочный вольтметр переменного тока показал напряжение 2,2 вольт, а цифровой – вообще 1,99 вольт. Вольтметр постоянного тока показал 4,8 вольт. Правильное действующее значение напряжения показал осциллограф – 5,58 вольт (цифровые осциллографы измеряют напряжение и позволяют сохранять результаты в компьютерном формате). Кроме того, осциллограмма позволяет увидеть некоторые свойства сигнала:

- сигнал имеет импульсный характер;

- сигнал не принимает отрицательных значений (измерено с открытым входом осциллографа);