Выбор класса напряжения при проектировании сетей

Статья посвящена основным принципам выбора класса напряжения электрчиеской сети при выполнении проектирования.

Содержание

Теоретические основы

Выбор класса напряжения при проектировании сетей является комплексным и требует совместного решения задач обеспечения надёжного электроснабжения с одной стороны и минимума капитальных и эксплуатационных затрат. В частности, очевидно, что внутренние электрические сети промышленного предприятия или населенного района не следует выполнять на сверхвысоком классе напряжения, например 500 кВ, и тому есть ряд причин: колоссальные капиталовложения в оборудование не приведут к существенному снижению потерь мощности, поскольку эти потери зависят от напряжения квадратично, но приведут к усложнению эксплуатации, а также нерациональными расходами на содержание и обновление оборудования. В этой связи для выбора класса напряжения могут быть использованы типовые кривые равноэкономичности, которые очерчивают границы оптимального применения классов напряжения на основании расстояния, на которое требуется передать мощность в системе, и мощности, которую требуется передать [1] . Указанные кривые фактически формируют зоны, в которых каждый из классов напряжения наиболее экономически обоснован.

Экономическая целесообразность применения того или иного класса напряжения зависит от совместного влияния нескольких факторов:

- мощности нагрузок;

- расстояния до источников питания;

- географический район проектирования, в том числе какие классы напряжения уже используются;

- способ регулирования напряжения;

- конфигурация электрической сети.

При увеличении класса напряжения в электрической сети происходит следующее:

- снижаются продольные потери электроэнергии;

- уменьшаются сечения проводников;

- увеличивается предел по статической устойчивости;

- упрощается будущее развитие электрческой сети, за счёт наличия запасов пропускной способности сети;

- увеличивается стоимость элементов электрической сети.

Существует три способа для ориентировочного выбора класса напряженяи:

- принять на основе уже существующих классов напряжения;

- графический способ;

- эмперический способ.

Графический способ

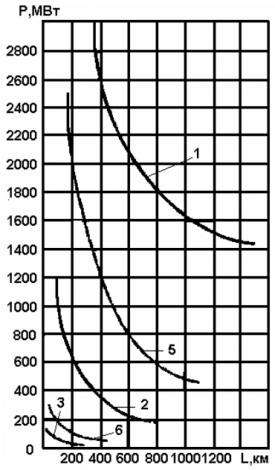

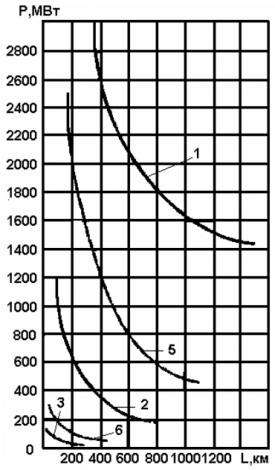

Рассмотрим следующий простейший пример: необходимо выбрать класс напряжения для передачи 300 МВт на расстояние 400 км. Эта точка попадает в две зоны: зону 220 кВ (между кривыми 2 и 3) и в зону 330 кВ (между кривыми 5 и 6), таким образом между этими двумя классами напряжения и следует производить выбор: формировать варианты развития сети и выполнять проверочные расчёты.

Тем не менее, указанные кривые не являются панацеей с точки зрения выбора номинального напряжения передачи, поскольку имеют целью описать ситуацию в целом без учета конкретных особенностей. Возвращаясь к ранее представленному примеру с недопустимостью применения напряжения 500 кВ в распределительных сетях, можно также указать на то, что при всей парадоксальности предложенного выбора, выбрать между напряжениями 20 и 35 кВ значительно сложнее, поскольку они слишком близки, чтобы принимать в отношении них экспертное решение без дополнительных расчётов. Аналогично, нужно понимать необходимость анализа каждой ситуации в отдельности: в ряде случаев переход на более высокие классы напряжения может стать решением проблем с потерями мощности и и значительным падением напряжения, и наоборот решение о применении низкого класса напряжения позволит значительно сократить капиталовложения и и затраты на эксплуатацию оборудования.

Последние факты указывают на то, что кривые равноэкономичности могут и должны служить инструментом предварительной оценки, но не могут считаться источником истинно верного решения, поскольку всегда требуется дополнительныя оценка схемно-режимной ситуации, в частности, в данном случае серии проверочных расчётов установившихся режимов.

Эмперический способ

Эмперические формулы прняты на основе [2] .

Формула Стилла

[math]displaystyle U_ <ном>= 4,43 cdot sqrt >[/math] .

- [math]L lt 250[/math] км;

- [math] mid P_ mid lt 60[/math] МВт.

Формула Зелесского

[math]displaystyle U_ <ном>= sqrt < P_cdot (100 + 15 sqrt) >[/math] .

Источник

Выбор оптимального напряжения

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОСНАЩЕНИИ

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ

Общие сведения

Систему электроснабжения вертикального ствола при оснащении опре-

деляют с учетом расположения районной подстанции, наличия резервной

трансформаторной мощности и резервных фидеров в распределительном

устройстве питающей подстанции, пропускной способности линий электро-

передачи энергосистемы и возможности отчуждения на период строительст-

ва участка для прокладки линий электропередачи.

Одним из условий, предъявляемым к системе электроснабжения, являет-

ся возможность увеличения потребления электроэнергии на всех этапах со-

оружения ствола без коренной ее реконструкции.

При оснащении стволов основными потребителями электроэнергии яв-

ляются строительные машины и механизмы, сварочные агрегаты, освети-

тельные приборы и др. Суммарная мощность этих потребителей составляет

примерно 80–120 кВт. Электроснабжение их должно осуществляться с по-

мощью временной линии электропередач (ЛЭП) от близко расположенного

действующего или строящегося предприятия или ЛЭП, проходящих в непо-

средственной близости. При значительном удалении строительства от дейст-

вующего предприятия и ЛЭП или при их отсутствии могут применяться пе-

редвижные дизельные электростанции мощностью 50–100 кВт.

При оснащении к проходке вертикальных стволов необходимо учиты-

вать, ч то в соответствии с Правилами технической эксплуатации угольных и

сланцевых шахт строящиеся стволы относятся к III категории сооружений,

поэтому их электроснабжение производится не менее, чем по двум питаю-

щим ЛЭП независимо от величины напряжения.

Расчет каждой ЛЭП производится исходя из условия, что при выходе из

строя одной из них оставшаяся в работе линия обеспечит нормальную работу

всех электроприемников строящегося предприятия. Двухцепная ЛЭП на опо-

рах должна быть рассчитана на повышенные ветровые и гололедные нагруз-

ки (на порядок выше нормативов, установленных ПУЭ для данного района),

и рассматриваться как две питающие линии за исключением электроснабже-

ния шахты (строящейся или эксплуатационной), отнесенной к III категории

или сверхкатегорной по метану и опасным по внезапным выбросам, а также с

часовым притоком воды свыше 300 м3 и шахт, расположенных в IV и особом

Для аварийной выдачи людей из ствола при различных причинах, в том

числе и при отключении электроэнергии, используются спасательная лестни-

ца, подвешенная к канату специальной лебедки, которая имеет ручной при-

вод, а также дизельную электростанцию как аварийный источник питания.

Максимум нагрузки приходится на период проходки ствола. В этот пе-

риод она может достигать 0,8-1,2 МВт на один ствол.__

К началу проходки стволов должны быть введены в эксплуатацию ли-

нии электропередач от районной подстанции, главная понизительная под-

станция, временные распределительные пункты, трансформаторные под-

станции и смонтированы площадочные электрические сети.

Передача необходимой для проходки стволов мощности напряжением 6

кВ на расстояние более 2 км неэффективна, следует использовать постоян-

ные источники электроснабжения напряжением 35 и 110 кВ. В качестве под-

станций глубокого ввода напряжением 35 и 110 кВ применяют комплектные

трансформаторные подстанции типа КТПБ.

Для распределения электроэнергии напряжением 6 кВ между отдельны-

ми потребителями и трансформаторными подстанциями при проходке ство-

лов предусматривают распределительные устройства в комплектно-блочном

исполнении, доставляемые на промплощадку в полной заводской готовности,

или стационарные распределительные пункты из комплектных устройств на-

ружной установки. Для обеспечения надежной работы системы электроснаб-

жения распределительные пункты должны выполняться секционированными.

Для распределения электроэнергии напряжением 0,4–0,23 кВ между по-

требителями при проходке стволов применяют комплектные трансформатор-

ные подстанции типа ПКТП наружной установки или блоки электроснабже-

ния конструкции института «Донгипрооргшахтострой».

Временные питающие и распределительные электрические сети прокла-

дывают из кабелей с алюминиевыми жилами (за исключением кабелей, про-

кладываемых во взрывоопасных помещениях).

Сечение кабелей напряжением до 1000 В рассчитывается по нагреву ра-

бочим током (допустимой токовой нагрузке) и допустимой потере напряже-

ния. В сетях напряжением выше 1000 В сечение кабелей рассчитывают по

нагреву рабочим током, экономической плотности тока, нагреву током ко-

роткого замыкания и допустимой потере напряжения. Принимают макси-

мальное из полученных значений с округлением до ближайшего большего

Для организации постоянного и временного электроснабжения строя-

щихся угольных предприятий необходимо в соответствии с мощностью шах-

тостроительной организации определить: сроки начала и окончания строи-

тельства, объемы выполнения работ и в соответствии с этим составы ком-

плекса машин и механизмов, а также технологического и вспомогательного

оборудования, необходимого для выполнения полного объема работ.

Затем в определенной последовательности решить вопросы электро-

снабжения на период строительства:

– произвести расчет максимальных нагрузок электропотребителей;

– определить категорию электроснабжения строящегося предприятия;

– оформить соответствующую документацию на получение технических

условий на электроснабжение стройки.

Технические условия составляются проектным институтом при разра-

ботке технического проекта. Генеральный подрядчик заключает договор на

действующих ЛЭП в этом районе.

В соответствии с выданными техническими условиями к договору на

электроснабжение разрабатывается проект временного внешнего и внутрен-

него электроснабжения. Проект должен иметь следующие разделы:

– расчет линий электропередач на потерю напряжения, выбор кабелей и

проводов распределительных электросетей промплощадки;

– выбор силового электрооборудования;

– расчет мощностей и компенсирующих устройств и выбор конденса-

После утверждения проекта в соответствии с графиком строительства

приобретаются оборудование и материалы, предусмотренные проектом.

Выбор оптимального напряжения

Ориентировочно значение оптимального нестандартного напряжения U

может быть определено из следующих соотношений:

– для электропотребителей, у которых значение Р⋅l колеблется в преде-

где Р – расчетная активная мощность, МВт; l – длина линии, км;

для электропотребителей, у которых Р⋅l колеблется в пределах 25–50

Для технико-экономического сравнения принимают два стандартных

напряжения, граничащих с напряжением, полученным по формулам (9.1) и

(9.2). При равенстве показателей или небольших преимуществах низшего на-

пряжения предпочтение должно быть отдано более высокому.

Выбор оптимального внешнего и внутреннего электроснабжения зави-

сит от требований надежности, связанной с категорией электроприемников.

При выборе схем электроснабжения необходимо исходить из следую-

– в нормальном режиме все линии и трансформаторы должны находить-

–предпочтение отдается магистральным схемам как более экономичным;

– к одной магистральной линии напряжением 6–10 кВ предусматривать

присоединение трансформаторов: не более двух – мощностью 1600 кВА; не бо-

лее трех – мощностью 1000 кВА; не более четырех – мощностью до 1000 кВА.

– для питания электропотребителей I и II категории использовать две

трансформаторные подстанции (ТП); питание ТП предусматривать по двум

питающим линиям от разных источников. В нормальном режиме оба транс

ность каждого трансформатора следует рассчитывать не менее, чем на сум-

марную нагрузку электроприемников I и II категории.

– целесообразно принимать трансформаторы одинаковой мощности.

– необходимо избегать подземной укладки кабелей, а выполнять их от-

крытую подвеску на эстакадах, стенах зданий с соответствующей защитой

или располагать в проходных и полупроходных каналах.

Источник

Какое напряжение в бытовой сети оптимальное для работы электроприборов

Уровень напряжения в электрической сети

Прежде всего, следует отметить, что на уровень напряжения в электрической сети влияет множество различных факторов. Электричество от источника – электростанции к конечному потребителю, в частности в жилые дома, приходит, пройдя несколько этапов преобразования. На первом этапе напряжение повышается для передачи его на большие расстояния, по энергосистеме. По мере приближения к конечному потребителю, электричество проходит несколько этапов преобразования напряжения до значений, используемых в быту.

Фиксированное значения напряжения в различных участках энергосистемы невозможно обеспечить, так как в энергетической системе постоянно происходят различные процессы: увеличивается или снижается нагрузка, соответственно изменяется и количество вырабатываемой электроэнергии на электростанциях, возникают аварийные ситуации на различных участках электрической сети, которые в той или иной мере влияют на уровни напряжения. Поэтому на каждом этапе преобразования электроэнергии осуществляется регулировка уровня напряжения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Основной задачей регулировки напряжения обеспечить уровень напряжения на тех или иных участках электрической сети в пределах допустимых значений. То же самое касается конечного этапа, который обеспечивает понижение напряжения величины, используемой в быту – 220/380 В.

В наиболее часто используемой для электроснабжения потребителей однофазной электрической сети напряжением 220 В нормально допустимые отклонения напряжения находятся в пределах +/- 5 %. То есть диапазон напряжения 209-231 В является нормальным, может быть постоянным, соблюдение напряжения сети в пределах данных значений является одним из критериев качественного электроснабжения.

Но, как и упоминалось выше, в электрической сети могут возникать аварийные режимы работы, которые могут влиять на уровни напряжения в электрической сети. В связи с этим существует еще одна норма – предельно допустимые отклонения напряжения, которые составляют +/- 10 % или 198-242 В.

Данные отклонения напряжения допускаются на незначительное время, как правило, на время ликвидации аварийной ситуации в электрической сети или на время оперативных переключений, в процессе которых происходит временное изменение значений напряжения электросети.

Какое напряжение в бытовой сети оптимальное для работы электроприборов?

Выше приведены общие нормы напряжения электрической сети. Что касается бытовых электроприборов, то в большинстве случаев они проектируются для нормальной работы в диапазоне предельно допустимых отклонений напряжения, то есть 198-242 В. При этом электроприборы не должны выходить из строя в случае непродолжительного превышения напряжения выше 242 В.

Если рассматривать диапазоны допустимых напряжений в паспортах бытовых электроприборов, то можно выделить две группы электроприборов. К первой группе можно отнести те электроприборы, которые меньше всего подвержены перепадам напряжения – это электрический чайник, электропечь, бойлер, электрический обогреватель и другие электроприборы, в которых основным конструктивным элементом является тепловой нагревательный элемент.

Ко второй группе можно отнести электроприборы, которые наиболее подвержены перепадам напряжения – это, прежде всего, компьютерная техника, блоки питания различной техники, аудио- и видеотехника и различные дорогостоящие электроприборы, конструктивно имеющие электронные схемы, преобразователи.

В паспорте электроприборов первой группы в большинстве случаев можно увидеть рекомендуемое рабочее напряжение 230 В. По сути данные электроприборы будут работать и при более низком напряжении, но при этом они будут работать менее эффективно.

Электроприборы второй группы, как более подверженные к перепадам напряжений, проектируется с учетом работы в широких диапазонах. Часто диапазоны рабочих напряжений выходят ниже предельно допустимых. Например, блок питания аудио- видеоаппаратуры, зарядное устройство мобильного телефона рассчитано для работы в пределах 100-240 В.

Отдельно следует выделить бытовые приборы, конструктивно имеющие электродвигатель, насос или компрессор. Перечисленные элементы рассчитаны для работы при номинальном напряжении, как правило, это 220-230 В.

В случае понижения напряжения в электрической сети увеличивается ток нагрузки в электродвигателе (насосе, компрессоре), что в свою очередь приводит к перегреву его обмоток и снижению срока службы изоляции. В данном случае, чем ниже напряжение в электрической сети, тем меньше срок службы данных электроприборов, в частности их конструктивных элементов – электродвигателей (насосов, компрессоров).

Учитывая диапазоны допустимого напряжения всех электроприборов, используемых в быту, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным напряжением в электрической сети является напряжение величиной 230 В. При таком значении напряжения будут нормально работать электроприборы с электродвигателями, нагревательными элементами, а также электроприборы, конструктивно имеющие электронные схемы и преобразователи.

Рассматривая вопрос о том, какое напряжение в бытовой сети оптимальное для работы электроприборов, следует учитывать, что важен не только уровень напряжения, но и его стабильность.

Под стабильностью подразумевается отсутствие скачков напряжения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Перепады напряжения негативно влияют на работу электроприборов и, в конечном счете, могут привести к выходу их из строя.

Источник

При проектировании

системы электроснабжения предприятия

наряду с выбором схемы электроснабжения,

включает в себя и выбор рационального

напряжения, поскольку их значениями

определяются параметры ЛЭП и выбираемого

электрооборудования подстанций и сетей.

Необходимые

для осуществления электропередачи от

источников питания к приёмникам

электроэнергии капитальные затраты К

зависят от

передаваемой мощности S,

расстояния l

между источником питания и местом

потребления.

Капитальные затраты

на сооружение системы электроснабжения

можно найти:

К=Кл+Коб+Кд.в, (5.1)

где

Кл

– капитальные затраты на сооружение

линий (ВЛ или КЛ), Коб

– капитальные затраты на установку

оборудования, Кд.в

– дополнительные капитальные вложения

в источники электроэнергии на покрытие

потерь мощности в системах электроснабжения.

Эксплуатационные

расходы складываются из стоимости

потерь электроэнергии Сп,

стоимости амортизационных отчислений

Са

и стоимости

содержания обслуживающего эксплуатационного

персонала Со,п:

Сэ=Сп+Са+Со,п (5.2)

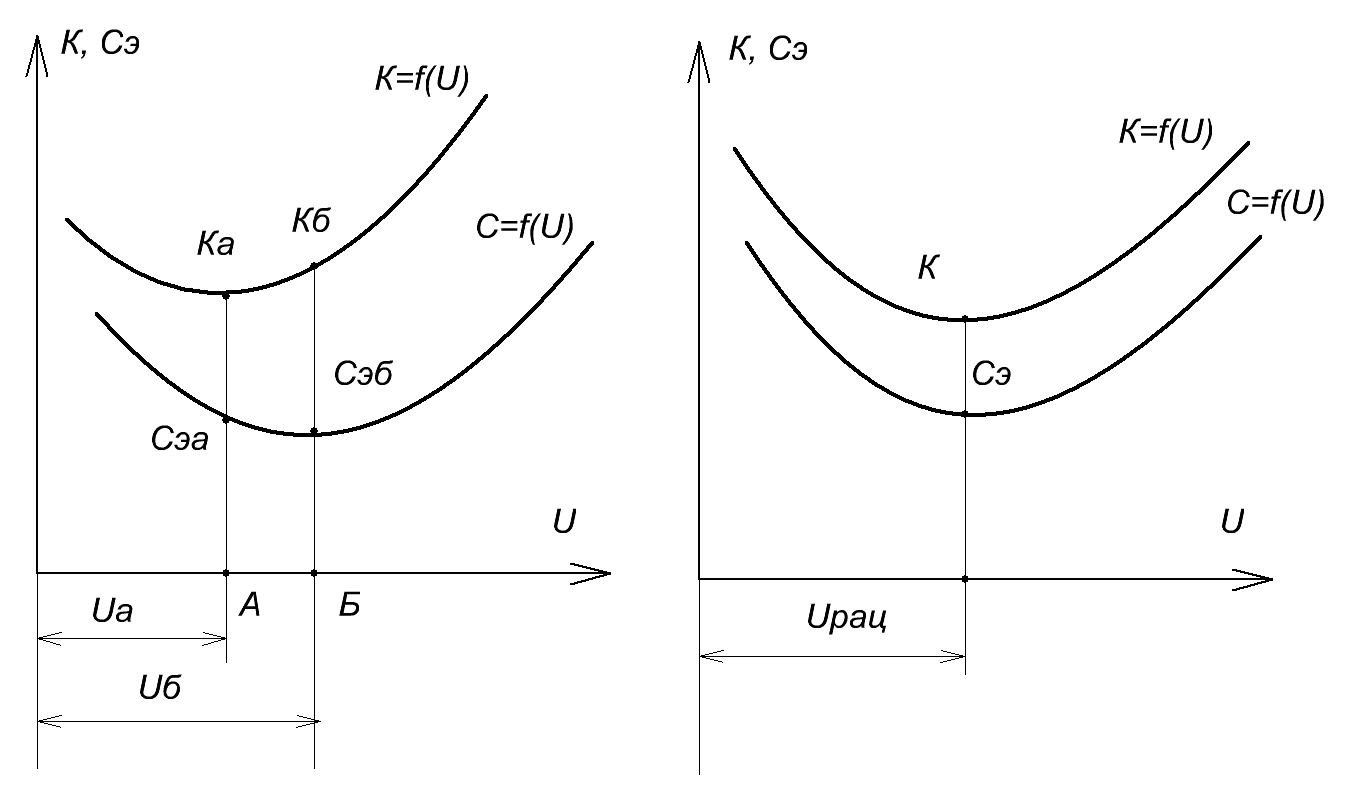

Капитальные

затраты изменяются по кривой К=f(U)

(рис. 5.1) и имеют свой минимум при

определённом значении напряжения,

которое можно назвать рациональным по

капитальным затратам (Ua).

Данные кривые относятся к определённой

расчётной мощности и длине линии.

В

свою очередь, эксплуатационные расходы

изменяются так же по некоторой зависимости

Сэ=f(U)

и имеют свой минимум ежегодных при

напряжении, которое можно назвать

рациональным по эксплуатационным

расходам (Uб).

В общем случае эти напряжения не

совпадают.

При использовании

стандартного ряда напряжений 6, 10, 20, 35,

110 кВ, как правило, рациональные напряжения

совпадают (рис. 5.1.б).

Если пользоваться

данными капитальных затрат и ежегодных

эксплуатационных расходов, то определение

рационального напряжения данной системы

электроснабжения при рассмотрении двух

вариантов производится:

, (5.3)

где

Ка, Кб –

капиталовложения в вариантах а и б, Са,

Сб – ежегодные

эксплуатационные расходы в вариантах

а и б.

а) б)

Рис.

5.1 Зависимости капитальных затрат и

эксплуатационных расходов от напряжения.

Когда

число вариантов более двух, для

производства расчётов удобнее пользоваться

вычислением ежегодных затрат, тогда

производится построение зависимости

от напряжения. Эту кривую З=f(U)

можно описать с помощью интерполяционных

полиномов. Большее распространение

получили методики Ньютона и Лагранжа.

Рис. 5.2 Определение

нестандартного напряжения по кривой

годовых затрат

На рис. 5.2. изображена

кривая зависимости годовых затрат в

функции напряжения, где минимальные

затраты соответствуют нестандартному

напряжению.

Вопросу нахождения

нестандартного напряжения аналитическим

путём разработаны эмпирические формулы:

формула

Вейкерта

(5.4)

формула

Стилла

, (5.5)

где

S

— полная мощность, Р

– активная мощность, l

– длина линии.

3. Определение рационального напряжения аналитическим расчётом.

При

решении задачи о рациональном напряжении,

в общем случае, следует предварительно

определить нестандартное напряжение,

при котором имели бы место минимальные

затраты. Зная такое напряжение, можно

правильнее выбрать целесообразное

стандартное напряжение, применительно

к конкретному случаю. Для нахождения

нестандартного напряжения предлагается

методика, основанная на том, что используя

результаты определения затрат при

стандартных напряжениях, с одной стороны,

а математические интерполяционные

теории – с другой, можно составить

уравнение для кривой зависимости З=f(U)

(рис. 5.2).

Найдя первую

производную этого уравнения и приравняв

её к нулю, можно найти теоретический

минимум затрат и соответствующее ему

напряжение.

Интерполяционная

теория Ньютона.

Любая

зависимость двух взаимно связанных

величин, если известны координаты n

точек, может быть выражена аналитически

с помощью интерполяционной формулой

Ньютона, представляющей собой степенную

функцию (n-1)

порядка. В нашем случае это уравнение

должно соответствовать кривой, проходящей

через координаты, выражающие капитальные

затраты К,

эксплуатационные расходы Сэ

или годовые затраты З

при различных стандартных напряжениях

U1=6

кВ, U2=10

кВ, U3=20

кВ, U4=35

кВ:

З=З1+А(U—U1)+B(U—U1)

(U—U2)+C(U—U1)

(U—U2)

(U—U3)+

+D(U—U1)

(U—U2)

(U—U3)

(U—U4) (5.6)

В

большинстве случаев рассматриваются

три варианта. Тогда, следуя вышеприведённой

методики, получим исходное выражение:

З=З1+А1(U—U1)+B1(U—U1)

(U—U2) (5.7)

Коэффициент

,

, (5.8)

где

∆З1=З2-З1,

∆U1=U2—U1,

,

∆З2=З3-З2,

∆U2=U3—U2 (5.9)

Для

нахождения рационального напряжения

дифференцируем:

(5.10)

Приравняв

правую часть равенства нулю, и решив

его относительно напряжения, получим:

(5.11)

Приближённое

определение рационального напряжения.

Опыт

проектирования позволяет эмпирически

оценить ожидаемое рациональное

напряжение. Однако, при таком способе

решения вопроса высока вероятность

ошибки. В то же время трудоёмкие расчёты

по определению затрат требуют большой

дополнительной работы. Поэтому были

составлены ориентировочные таблицы

либо номограммы, в зависимости от

мощности предприятия, длины питающей

линии, типа линии (ВЛ или КЛ), стоимости

электроэнергии по которым выбираются

два – три соседних напряжения, а затем

производится расчёт по известным

методикам. Такой способ значительно

сокращает трудоёмкость и позволяет

быстро определить значение рационального

напряжения.

Например,

для системы бестрансформаторного

электроснабжения предприятия и стоимости

электроэнергии 1,1 руб/кВт ч величины

рациональных напряжений представлены

в таблице 5.1.

Таблица 5.1

|

S, |

Длина |

||||

|

1 |

5 |

10 |

50 |

100 |

|

|

1000 |

10 |

20 |

20 |

20 |

35 |

|

5000 |

20 |

20 |

35 |

35 |

35 |

|

10000 |

20 |

35 |

35 |

110 |

110 |

|

60000 |

110 |

110 |

110 |

110 |

110 |

|

100000 |

110 |

110 |

110 |

110 |

110 |

Выбор

рационального напряжения при равномерно

распределённой нагрузке. В

результате работы по определению

рационального напряжения ряда предприятий

с равномерной нагрузкой установлено,

что решающим фактором в определении

Uрац

является удельная нагрузка площади

(кВт/м2),

занимаемой строениями.

На

рис. 5.3 представлены такие зависимости.

Пользуясь данными таких номограмм,

можно решить вопрос о выборе рационального

напряжения с учётом перспективы, что

очень важно, так как электрические сети

служат до перехода на новое напряжение

примерно 20-30 лет. Так, например, если

принять какие-то конкретные условия,

то при стоимости электрической энергии

0,9 руб/кВтч при удельной нагрузке

40 Вт/м2

|

35 20 10 20

40 60

Рис. |

рациональное Как |

Определение

рационального напряжения с применением

методов планирования эксперимента.

Метод

оптимизации систем электроснабжения

промышленных предприятий с использованием

теории планирования эксперимента

состоит в получении математических

моделей, связывающих значение

оптимизируемого параметра с рядом

факторов, оказывающих наибольшее

влияние. В данном случае в качестве

оптимизируемого параметра выбрано

рациональное напряжение для систем

внутризаводского электроснабжения.

Наиболее важными

факторами, влияющими на значение

рационального напряжения являются:

-

S

– суммарная нагрузка предприятия, кВА, -

lср

– средняя длина линий распределительной

сети, км, -

с

– стоимость

1 кВт в год потерь электроэнергии, руб, -

β

– отношение

нагрузки потребителей 6 кВ ко всей

нагрузке предприятия, %, -

α

– отношение

числа часов работы предприятия в году

к числу часов использования максимума

нагрузки Тг/Тmax.

Для математических

моделей были выбраны диапазоны

варьирования по каждому влияющему

фактору, позволяющие охватить большинство

промышленных предприятий.

Кроме факторов,

перечисленных выше, на выбор рационального

напряжения оказывает схема распределения

электроэнергии по территории предприятия.

Определение

рационального напряжения с применением

методов планирования эксперимента

обычно выполняется с помощью вычислительной

техники.

Вопросы для

самопроверки.

-

Какие

существуют уровни напряжения в

электрических сетях? -

Чем

было вызвано создание нескольких высших

классов напряжения в России? -

Что

такое рациональное напряжение и по

каким факторам производится его выбор? -

Укажите

способы определения рационального

напряжения. -

Раскройте

суть выбора рационального напряжения

с помощью интерполяционной теории

Ньютона.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В работе [1] при рассмотрении вопроса оптимизации территориального размещения малых электростанций (ЭС) была получена зависимость для определения радиуса эффективности электростанции Rэфф – расстояния, на котором энергообеспечение локального потребителя за счет уже существующей поблизости ЭС будет дешевле строительства новой ЭС на месте потребления:

и зависимость для расчета оптимального сечения проводов ЛЭП:

где Rэфф – радиус эффективности, км

РЭС уд – удельная стоимость строительства ЭС, долл/Вт

РЛЭП уд — удельная стоимость строительства ЛЭП, долл/км.

N – мощность, Вт

U – напряжение ЛЭП, В

Ппри уд – удельная стоимость провода, долл/км·мм2

Т – рассматриваемый период времени, час

r0 — удельное сопротивление провода, Ом*мм2/км

τ — тариф на электроэнергию, долл/Вт·ч

Кобщ =

tgφ — коэффициент реактивной мощности (0,6)

Кф² — коэффициент заполнения графика:

Kф² = (1 + 2Кз)/3K

Кз — коэффициент заполнения графика (при отсутствии данных о форме графика нагрузки обычно принимается значение — 0,3; тогда: Kф² = 1,78)

КL — коэффициент, учитывающий распределённость нагрузки по линии (0,37 — для линии с распределённой нагрузкой)

εн – нормативный коэффициент эффективности использования капитальных вложений (в энергетике – εн = 0.12).

В формулах (1) и (2) мощность N – независимая переменная, а все остальные параметры, кроме напряжения ЛЭП U, однозначно определяются конкретными условиями решаемой задачи. В отличие от них, напряжение U в этих формулах должно назначаться произвольно, или по нормам [2], предназначенным для мощностей, существенно превышающих мощности малых ЭС.

В настоящей статье рассматривается вопрос технико-экономического обоснования выбора U для ЛЭП малых ЭС с использованием критерия минимизации общих приведенных затрат на строительство и эксплуатацию ЛЭП. Такие приведенные затраты состоят из стоимости строительства ЛЭП с ежегодными эксплуатационными издержками (первое слагаемое в формуле (3)) и ежегодными потерями электроэнергии в ЛЭП (второе слагаемое в формуле (3)).

Удельная стоимость ЛЭП в формуле (3) может быть представлена в виде функции U (рис. 1), как аппроксимация[1] современных стоимостей ЛЭП [3, 4]:

РЛЭП уд = 4015,5*U0,1603 (4)

где 4015,5 – размерный коэффициент =

Подставив (4) в (3), и дифференцируя, будем иметь:

Подставив (4) в (3), и дифференцируя, будем иметь:

Рис. 1. РЛэп.уд = f(U)

Откуда, сокращай на L и приравнивания нулю, после упрощения получим уравнение для оптимального значения мощности ЛЭП, U:

Подставив в (5) значение Fопт из (2), получим:

или:

Откуда:

Рис. 2. Оптимальные диапазоны напряжения ЛЭП, U для разных мощностей ЭС, N

Используя (6), можно рассчитать оптимальные значения напряжений, U для различных значений мощности N. Такие расчеты для значений входящих в нее параметров, приведенных в таблице 1[2], показаны в таблице 2 и на рис. 2.

Таблица 1

|

|

0,15 |

б/р |

|

РЭС.уд = |

3 |

долл/Вт |

|

Т = |

8760 |

час/год |

|

Кобщ = |

0,895696 |

б/р |

|

τ = |

0,000145 |

долл/Втч |

|

r0 = |

28 |

Ом*мм2/км |

|

Рпр.уд = |

30 |

долл/км*мм2 |

Таблица 2

Оптимальные значения напряжения ЛЭП, Uопт, для разных N

|

Диапазон N, кВт |

0 — 4 |

4 — 100 |

100 — 180 |

|

Uопт, В |

380 |

6000 |

10000 |

Интересно сравнить сечения проводов в различных диапазонах оптимальных значений напряжения ЛЭП. Результаты таких расчетов по формуле (2) для оптимальных диапазонов U показаны на рис. 3.

Рис. 3. Fопт = f(N) при разных U

Также, используя (1), можно рассчитать уточненное значение радиуса эффективности ЭС, Rэфф для оптимальных диапазонов U (табл.). Результаты таких расчетов Rэфф показаны на рис. 4.

Рис. 4. Rэфф = f(N) при различных U и РЛЭП уд

Таким образом, мы полностью решили задачу, поставленную в работе [1], продолжением которой является настоящая статья: рассчитать радиус эффективности Rэфф для потребителя мощностью N, на границе которого приведенная стоимость строительства ЛЭП от уже существующей ЭС равна приведенной стоимости строительства новой ЭС непосредственно у потребителя. Одновременно были решены вопросы оптимизации сечения проводов ЛЭП и ее напряжения.

Для того, чтобы убедиться в правильности решения этой задачи, в заключение, используя все полученные выше результаты, рассчитаем приведенные стоимости этих двух сравниваемых вариантов.

В первом варианте удельная стоимость, в соответствии с формулой (1) будет равна:

Результаты расчетов

Таблица 3

|

N, кВт |

3,970595 |

97,57118 |

176,4951 |

|

U, В |

380 |

6000 |

10000 |

|

N, Вт |

3970,595 |

97571,18 |

176495,1 |

|

Fопт, мм2 |

27,80104 |

43,26726 |

46,95932 |

|

РЛЭП уд |

10500 |

14500 |

17000 |

|

Rэфф, км |

1,050975 |

18,5285 |

28,76265 |

|

Пуд, долл/Вт |

0,45 |

0,45 |

0,45 |

Во втором варианте – строительства ЭС, приведённая стоимость определяется выражением [1]:

в соответствие с которым, она для всех рассматриваемых нами случаев, для которых Рэс уд = 3 долл/Вт = const, будет одна и та же, равная:

То есть, выполненная оптимизация сечения проводов ЛЭП, F и ее напряжения, U, для соответствующих значений Rэфф обеспечивает равенство:

ВЫВОДЫ

Предложенный в статье метод позволяет рассчитать оптимальное напряжение ЛЭП, соответствующее мощности потребителя и выделить диапазоны мощности, соответствующие используемым сегодня на практике напряжениям ЛЭП: 0,38, 6 и 19 кВ.

При использовании одновременно с этом метода оптимизации сечения проводов ЛЭП [1], это дает возможность оптимизировать территориальное размещение малых электростанций, при котором каждая из них располагается от потребителя на расстоянии, меньшем соответствующего радиуса эффективности.

[1] Для такой аппроксимации не требуется особая точность, так как она необходима только для выделения соответствующих диапазонов мощности для оптимальных значений U, из которых реально используется на практике всего несколько значений: 0,38, 6, 10 …кВ.

[2] Также, как и в [1] все расчеты в настоящей статье сделаны для конкретных параметров малых ГЭС, но вся методика может успешно применяться и для любых других ЭС.

Статья посвящена основным принципам выбора класса напряжения электрчиеской сети при выполнении проектирования.

Содержание

- 1 Теоретические основы

- 2 Графический способ

- 3 Эмперический способ

- 3.1 Формула Стилла

- 3.2 Формула Зелесского

- 3.3 Формула Илларионова

- 4 Использованные источники

Теоретические основы

Выбор класса напряжения при проектировании сетей является комплексным и требует совместного решения задач обеспечения надёжного электроснабжения с одной стороны и минимума капитальных и эксплуатационных затрат. В частности, очевидно, что внутренние электрические сети промышленного предприятия или населенного района не следует выполнять на сверхвысоком классе напряжения, например 500 кВ, и тому есть ряд причин: колоссальные капиталовложения в оборудование не приведут к существенному снижению потерь мощности, поскольку эти потери зависят от напряжения квадратично, но приведут к усложнению эксплуатации, а также нерациональными расходами на содержание и обновление оборудования. В этой связи для выбора класса напряжения могут быть использованы типовые кривые равноэкономичности, которые очерчивают границы оптимального применения классов напряжения на основании расстояния, на которое требуется передать мощность в системе, и мощности, которую требуется передать[1]. Указанные кривые фактически формируют зоны, в которых каждый из классов напряжения наиболее экономически обоснован.

Экономическая целесообразность применения того или иного класса напряжения зависит от совместного влияния нескольких факторов:

- мощности нагрузок;

- расстояния до источников питания;

- географический район проектирования, в том числе какие классы напряжения уже используются;

- способ регулирования напряжения;

- конфигурация электрической сети.

При увеличении класса напряжения в электрической сети происходит следующее:

- снижаются продольные потери электроэнергии;

- уменьшаются сечения проводников;

- увеличивается предел по статической устойчивости;

- упрощается будущее развитие электрческой сети, за счёт наличия запасов пропускной способности сети;

- увеличивается стоимость элементов электрической сети.

Существует три способа для ориентировочного выбора класса напряженяи:

- принять на основе уже существующих классов напряжения;

- графический способ;

- эмперический способ.

Графический способ

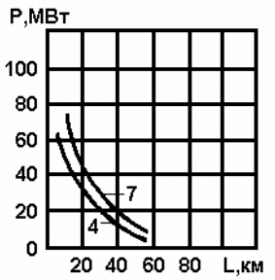

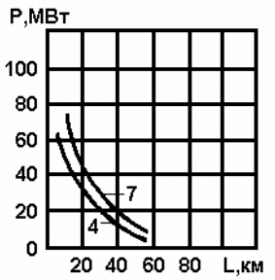

Границы равноэкономичности классов напряжения: 1 — 1150 и 500 кВ; 2 — 500 и 220 кВ; 3 — 220 и 110 кВ; 5 — 750 и 330 кВ; 6 — 330 и 150 кВ

Границы равноэкономичности классов напряжения: 4 — 110 и 35 кВ; 7 — 150 и 35 кВ

Рассмотрим следующий простейший пример: необходимо выбрать класс напряжения для передачи 300 МВт на расстояние 400 км. Эта точка попадает в две зоны: зону 220 кВ (между кривыми 2 и 3) и в зону 330 кВ (между кривыми 5 и 6), таким образом между этими двумя классами напряжения и следует производить выбор: формировать варианты развития сети и выполнять проверочные расчёты.

Тем не менее, указанные кривые не являются панацеей с точки зрения выбора номинального напряжения передачи, поскольку имеют целью описать ситуацию в целом без учета конкретных особенностей. Возвращаясь к ранее представленному примеру с недопустимостью применения напряжения 500 кВ в распределительных сетях, можно также указать на то, что при всей парадоксальности предложенного выбора, выбрать между напряжениями 20 и 35 кВ значительно сложнее, поскольку они слишком близки, чтобы принимать в отношении них экспертное решение без дополнительных расчётов. Аналогично, нужно понимать необходимость анализа каждой ситуации в отдельности: в ряде случаев переход на более высокие классы напряжения может стать решением проблем с потерями мощности и и значительным падением напряжения, и наоборот решение о применении низкого класса напряжения позволит значительно сократить капиталовложения и и затраты на эксплуатацию оборудования.

Последние факты указывают на то, что кривые равноэкономичности могут и должны служить инструментом предварительной оценки, но не могут считаться источником истинно верного решения, поскольку всегда требуется дополнительныя оценка схемно-режимной ситуации, в частности, в данном случае серии проверочных расчётов установившихся режимов.

Эмперический способ

Эмперические формулы прняты на основе[2].

Формула Стилла

[math]displaystyle U_{ном} = 4,43 cdot sqrt{L + 16 cdot P_{max} }[/math].

Область применимости:

- [math]L lt 250[/math] км;

- [math] mid P_{max} mid lt 60[/math] МВт.

Формула Зелесского

[math]displaystyle U_{ном} = sqrt{ P_{max} cdot (100 + 15 sqrt{L}) }[/math].

Область применимости:

- [math]L lt 1000[/math] км;

- [math]P_{max} gt 60[/math] МВт.

Формула Илларионова

[math]displaystyle U_{ном} = frac{1000}{ sqrt{ frac{500}{L} + frac{2500}{P_{max}} } }[/math].

Область применимости:

- [math]35 lt U_{ном} lt 1150[/math] кВ.

Использованные источники

- ↑ Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1989.

- ↑ Идельчик В. И. И 29 Электрические системы и сети: Учебник для ву зов.— М.: Энергоатомиздат, 1989, — 592 с: ил. ISBN 5-283-01012-0.

Оптимальное напряжение

Cтраница 1

Оптимальное напряжение в каждом конкретном случае определяют экспериментально, по наименьшему содержанию реагента или воды в нефтепродукте на выходе из электроразделителей.

[1]

Оптимальное напряжение для стальной проволоки 32 — 36 вг а сила тока — 80 — lOO а, для медной проволоки соответственно 40 — 45 в и 150 — 200 а, при снижении или повышении указанных параметров ухудшается качество покрытия.

[2]

Оптимальное напряжение электрического тока, используемого для стимуляции, составляет 4 — 6 В.

[3]

Интервал оптимальных напряжений ( при работе в режиме постоянного напряжения) индивидуален для каждого лакокрасочного материала. В некоторых установках он различен и для каждого участка шины. Некоторые показатели могут корректироваться автоматически по заданной программе, как, например, температура и на отдельных установках сухой остаток, рН и электрическое напряжение.

[4]

Выбор оптимального напряжения отдельной линии не может быть обоснован без учета имеющихся или возникающих в будущем электрических связей с объединенной или районной энергосистемой. На современном этапе развития энергетики нельзя выбирать напряжение проектируемых линий классическими методами ( по формулам) даже для изолированных районов, которые длительно не будут иметь связей с другими энергосистемами, так как указанные методы не учитывают динамики развития.

[5]

Понятие оптимальных напряжений поверхности нагрева корпусов при определенных ограничениях температурного режима отдельных корпусов выпарных установок имеет значение и для безнакипного режима их работы. Но еще большее значение оно приобретает для работы выпарных установок в условиях накипе-образования. При безнакипном режиме увеличение напряжений вызывает обычно повышение коэффициентов теплопередачи.

[6]

По вопросу оптимальных напряжений и сечений проводов линий электропередачи было опубликовано много работ; их выводы довольно близки и соответствуют приведенному выше графику.

[7]

Для подачи оптимального напряжения на электродвигатель применяют трансформаторы с масляным охлаждением, предназначенные для установки на открытом воздухе. Например, маркировка трансформатора ТМПН-160 / 3 расшифровывается следующим образом: Т — трехфазный; М — маслозаполненный с естественной циркуляцией масла; ПН — для скважинных нефтяных насосов; 60 — номинальная мощность, кВ — А; 3 — класс напряжения обмотки высокой стороны.

[8]

После определения оптимального напряжения подзаряда это напряжение следует строго поддерживать. Для этой цели подзарядное устройство должно быть оборудовано устройством стабилизации на шинах батареи.

[9]

После определения оптимального напряжения подзаряда это напряжение следует строго поддерживать. Для этой цели подзарядное устройство должно быть оборудовано устройством стабилизации напряжения на шинах батареи.

[10]

Аналитический расчет оптимальных напряжений корпусов по формуле ( 6 — 15) неудобен тем, что величина m rR0 в свою очередь зависит от напряжения U, влияющего на условия теплопередачи. Значительные удобства представляет здесь графоаналитический расчет с использованием описанных выше графических характеристик корпусов.

[11]

При соблюдении оптимальных напряжений поверхности нагрева всех корпусов, пользуясь данными, приведенными в предыдущем примере ( табл. 6 — 3), получаем величины, указанные в нижеследующей таблице.

[12]

При соблюдении оптимальных напряжений поверхности нагрева корпусов значения коэффициентов теплопередачи оказываются либо более высокими ( по сравнению с недогруженными корпусами; см., например, кривые I к II фиг.

[13]

Соотношение между оптимальным напряжением и оптимальным сечением изменяется: наблюдается тенденция более быстрого возрастания сечения в функции напряжения.

[14]

Вопрос об оптимальном напряжении в цеховых электрических сетях решается исходя из требований обеспечения допустимых отклонений напряжения на зажимах электроприемников и снижения потерь мощности в сети. При этом не учитываются технико-экономические показатели осветительных установок и АД. В связи с отсутствием сведений о зависимости КПД электродвигателей ( т)) и cos ф от напряжения на их зажимах такие зависимости для ряда двигателей были получены экспериментально.

[15]

Страницы:

1

2

3

4

=

=