103

Особый интерес

вызывает рассмотрение уравнения Клеро

.

Может показаться, что это всего лишь

частный случай уравнения Лагранжа,

когда.

На самом деле, в

связи с этим уравнением затрагиваются

такие геометрические свойства семейства

кривых, которые не проявляются при

решении других дифференциальных

уравнений первого порядка.

Изучение совокупных

свойств семейства интегральных кривых

уравнения Клеро приводит к понятиям:

огибающая семейства

кривыхиособые

решениядифференциальных

уравнений.

§ 1. Семейство кривых линий.

Уравнение кривой

линии (просто кривой) в общем случае

можно определить выражением

.

Бывает, в уравнение кривой включают

один или несколькопараметров.

Параметрам могут присваиваться различные

значения. Мы будем рассматривать только

случаи, когда в выражение кривой входит

только один параметр:

(1)

Присутствие

параметра

в выражении(1)будем использовать следующим образом:

▪ параметр

принимает произвольное (допустимое)

значениеи определяет некоторую кривую линию

;

▪ при изменении

параметра

кривая линия меняет свою форму и

расположение на плоскости.

Совокупность

всех, определяемых уравнением (1)кривых, называютсемейством

кривыхс одним параметром –однопараметрическое

семейство, а уравнение(1)уравнением этого семейства кривых.

Говорят, что две

кривые в точке

касаются, если они имеют в этой точке

общую касательную. Может случиться, что

существует такая кривая, что в каждой

ее точке одна или несколько кривых

семейства имеют касание. Изучению

свойств таких кривых и поиску способов

их нахождения посвящен следующий

параграф.

§ 2. Огибающая линия семейства кривых.

Используя

понятия семейства кривых и касания

кривых в точке, определим огибающую

линию семейства кривых:

|

Определение: (6.1) |

Кривая, |

Замечание:

мы будем рассматривать только такую

огибающую линию, через каждую точку

которой проходит только одна кривая

семейства.

И

замечания следует, что каждой точке

огибающей соответствует только одно

значение параметра.

Это значит, каждая точка огибающей

определяется заданием параметра:

=

,

=

,(2)

что можно

рассматривать как параметрическое

определение огибающей линии. Предполагается,

что:

,

и

– непрерывные и дифференцируемые

функции.

Из принятых

обозначений следует, что для каждой

точки огибающей имеет место тождество:

.(3)

Запишем полный

дифференциал для тождества (3):

, (4)

причем

и

означают дифференциалы функций

=

,

=

.

Теперь выразим

аналитически тот факт, что в выделенной

точке

=

:

▪ касательная к

кривой семейства (1):;(5)

▪ касательная к

огибающей линии (2):=

(6)

должны совпадать.

Условие совпадения касательных можно

записать в виде:

, (7)

причем,

как и прежде, имеем в виду, что и

означают дифференциалы функций

и

.

Замечание:

1). Выражения(5)и(6)действительно

выражают касательные к кривым, если

рассматриваемая точка не является

особой, то есть не нарушается требование

непрерывности и дифференцируемости

функций,

и

.

2). Равенство (7)выполняется даже дляособых

точек(!) некоторых кривых

семейства: ведь особые точки кривой,

заданной неявным уравнением:,

определяются одновременно выполняемыми

равенствами,

.

Сопоставляя (7)

и (4), учитывая, что– произвольное число, получаем требование

к функциям(2) из

условия касания:или в развернутом виде:

. (8)

Тождества (3)

и (8) показывают, что у кривой семейства

и огибающей общие точкаи касательная. Этот факт определяется

системой уравнений:

Итак, если

огибающая линия для семейства кривых

существует, тоеё

параметрические уравнения(2)получаются как решение

системы(9) относительно переменных

величини

.

Если системы (9) не

допускает решений

=

,

=

,

то огибающей у исследуемого семейства

кривых нет.

А что если, записав

и решив систему (9), получили равенства

(2). Будут ли функции

=

,

=

определять кривую линия без особых

точек?

Так как функции

(2) удовлетворяют системе (9), то будут

выполняться тождества (3) и (8). Дифференцируя

(3), получим (4), а сопоставляя (4) с (8),

получаем (7). Так как рассматриваемая

точка не является особой для соответствующей

кривой семейства, то уравнение (5) выражает

касательную к названной кривой, а

равенство (7) определяет совпадение этой

касательной с касательной (6) к кривой

(2). В результате имеем: если

кривая(2)получена

решением системы(9),то

кривая(2)будет

огибающей семейства кривыхв

том случае, когда кривые семейства не

имеют особых точек.

Если кривые

семейства имеют особые точки, причём

множество этих точек образует кривую

линию (2), то в этом случае выполняется

(3), а тогда, в соответствии с Замечанием

2), и (7). Совместно условия (3) и (7) определяют

(8), а значит, и систему (9). В этом случае

кривая

=

,

=

может не быть огибающей. Итак, при наличии

особых точек кривая (2), полученная

решением системы (9), подлежит проверке.

Эта кривая может быть:

▪ огибающей;

▪ геометрическим

местом особых точек на кривых семейства;

▪ частью огибающей

и частью таким геометрическим местом.

Обычно при разыскании

огибающей линии семейства кривых

поступают так. Не останавливаясь на

записи системы, исключают из неё параметр

и получают выражение вида:

.

(10)

Очевидно, все точки

кривой (2), полученной решением системы

(9), должны удовлетворять уравнению (10).

В этом случае общая схема анализа

полученных результатов такова:

▪ если уравнение

(10) не выражает никакой кривой, то

огибающей нет;

▪ если уравнение

(10) выражает кривую, то её называют

дискриминантнойкривой.

Дискриминантной

кривой может оказаться:

▪ либо огибающая,

если она существует;

▪ либо геометрическое

место особых точек на кривых семейства,

если такие имеются;

▪ одна или несколько

кривых семейства: в этом случае

бесконечному множеству точек

дискриминантной кривой будет

соответствовать одно и то же значение

параметра

,

совместно с ними удовлетворяющими

системе (9).

Замечание:

1). Рассмотренные теоретические основы

понятия огибающей линии для семейства

кривых вполне очевидно показывают

сложность решаемой задачи.

2). Ниже будут

рассмотрены конкретные примеры, которые

вполне помогут освоить практические

методы нахождения огибающей линии для

семейства кривых.

☺☺

Пример 6–01:

Пусть имеем семейство окружностей:

(здесь

– радиус окружности;

–

параметр, который определяет центр

окружности

и может принимать любые значения). Найти

огибающую линию этого семейства кривых.

Решение:

1). Запишем систему

уравнений:

2

Исключим из системы уравнений параметр.

Получаем функцию,

которая в рассматриваемом примере имеет

вид:,

или,

что определяет две прямые, параллельные

оси(это можно было предвидеть, исходя из

геометрических соображений).

Замечание:

Заданное семейство кривых таково, что

любая из кривых семейства не имеет

особых точек. Это определило простейший

случай нахождения огибающей линии

заданного семейства!..

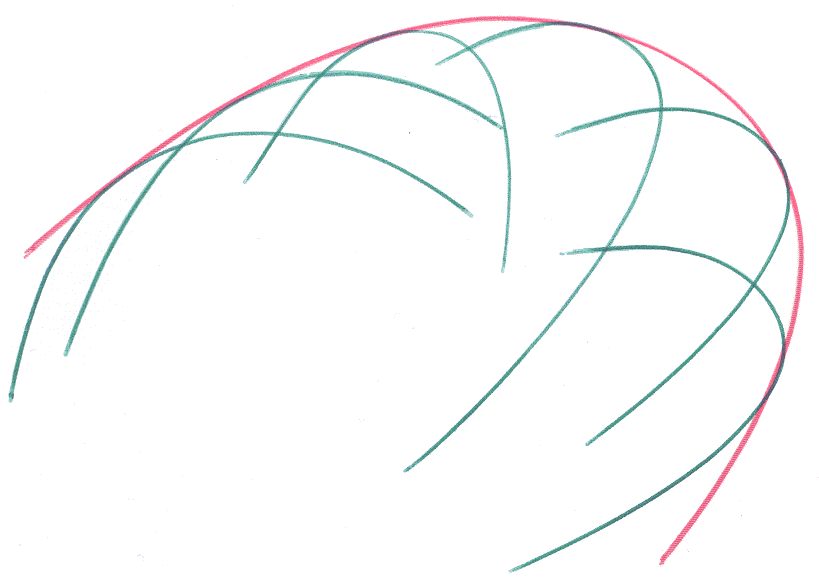

Ответ:

огибающая

линия:

,

на рисунке выделена красным.

П

6–02:

Пусть имеем семейство кривых:

.

Найти огибающую линию этого семейства

кривых.

Решение:

1). Дифференцируя

уравнение семейства по параметру a,

получим:,

или.

2). Используя

уравнение семейства кривых и результат

дифференцирования по параметру, запишем

систему:

откуда нетрудно получить уравнение

огибающей заданного семейства:– ось

.

Ответ:

– ось

.

Замечание:

1). В Примере 6-01 огибающая как бы

ограничивает (огибает)

часть плоскости, занятую кривыми

семейства (ещё говорят: кривые семействазаметаютчасть

плоскости, ограниченной огибающей).

2). Пример 6-02

показывает картинкусемейства кривых линий и их огибающей

линии, не похожую на картинку,

рассматриваемую в Примере 6-01.

☻

Содержание

Огибающая

Огибающая кривая

Рассмотрим семейство плоских кривых $ left{ mathbf K(lambda_{}) right} $, зависящих от параметра $ lambda_{} $, принимающего значения из интервала $ [a,b] in mathbb R_{} $. Если существует некоторая кривая $ mathbf L_{} $, которая в каждой своей точке касается некоторой кривой рассматриваемого семейства, но при этом не совпадает ни с одной из них на протяжении какого-либо своего участка, то эта кривая $ mathbf L_{} $ называется огибающей семейства кривых $ left{ mathbf K(lambda) right} $.

П

Пример. Для семейства окружностей (в зеленом цвете)

каждая из прямых на левом рисунке считается огибающей, а составная кривая (красная) на правом — не считается:

Пусть кривые семейства $ left{ mathbf K(lambda_{}) right} $ заданы уравнением

$$ Psi(x,y,lambda)=0 , $$

где $ Psi(x,y,lambda_{}) $ — функция, непрерывно дифференцируемая по своим аргументам.

Геометрическое место точек плоскости $ (x,y_{}) $, удовлетворяющих условиям

$$

Psi(x,y,lambda)=0, frac{partial Psi(x,y,lambda)}{partial lambda} = 0

$$

называется дискриминантной кривой семейства $ left{ mathbf K(lambda) right} $.

Т

Теорема. Дискриминантная кривая семейства включает в себя огибающую этого семейства, а также, возможно, множество особых точек — таких точек, для которых выполняются условия

$$

frac{partial Psi(x,y,lambda)}{partial x} = 0, frac{partial Psi(x,y,lambda)}{partial y} = 0 .

$$

Откуда взялась дискриминантная кривая? Возьмем две кривые семейства $ mathbf K_{} $ и $ mathbf K_{1} $:

$$

Psi(x,y,lambda)=0 quad u quad Psi(x,y,lambda +Delta lambda )=0 ,

$$

где $ Delta lambda_{} $ — бесконечно малая величина. Обе эти кривые должны касаться огибающей

$ mathbf L_{} $ в бесконечно близких точках $ V_{} $ и $ V_{1} $.

Рассмотрим точку $ P_{} $ пересечения этих кривых. Ее координаты должны удовлетворять обоим уравнениям, а, следовательно и уравнению

$$

frac{Psi(x,y,lambda + Delta lambda )-Psi(x,y,lambda)}{Delta lambda } = 0 .

$$

Если устремить $ Delta lambda_{} $ к нулю, то, во-первых, последнее соотношение будет

стремиться к

$$

frac{partial Psi(x,y,lambda)}{partial lambda} = 0 ,

$$

а, во-вторых, точки $ P_{} $ и $ V_{1} $ будут стремиться к точке $ V_{} $, лежащей на кривой

$$

Psi(x,y,lambda)=0 .

$$

Таким образом, в точке $ V_{} $ должны быть выполнены оба условия теоремы. Покажем теперь, что в этой точке касательная к дискриминантной кривой совпадает с касательной к огибаемой кривой $ mathbf K_{} $. Для этого сделаем еще одно дополнительное предположение: будем считать, что в точке $ V_{} $

$$

frac{partial^2 Psi(x,y,lambda)}{partial lambda^2} ne 0 .

$$

Это условие гарантирует, что уравнение

$$

frac{partial Psi(x,y,lambda)}{partial lambda} = 0

$$

задает неявную функцию $ lambda_{} $ — как функцию $ x_{} $ и $ y_{} $:

$$ lambda = Lambda (x,y) $$

причем эта функция будет диффренцируемой в окрестности точки $ V_{} $. Тогда для получения уравнения дискриминантной кривой достаточно подставить эту функцию в уравнение $ Psi(x,y,lambda)_{}=0 $:

$$

Psi(x,y,Lambda(x,y))=0 .

$$

В точке $ V_{} $ ее дифференциал равен:

$$

frac{partial Psi(x,y,lambda)}{partial x}d, x + frac{partial Psi(x,y,lambda)}{partial y}d, y + frac{partial Psi(x,y,lambda)}{partial lambda}d, Lambda .

$$

Последнее слагаемое пропадает, поскольку по предположению, частная производная по $ lambda_{} $ равна нулю. Таким образом, получившийся дифференциал функции, задающей дискриминантную кривую, совпадает в точке $ V_{} $ с дифференциалом функции $ Psi(x,y,lambda)_{} $, задающей огибаемую кривую. Следовательно, совпадают и касательные к этим кривым — при дополнительном предположении, что точка $ V_{} $ неособенная.

Приведенные выше геометрические рассуждения могут быть подвергнуты суровой критике со стороны строгих математиков. Можно привести контрпримеры к приведенной схеме: например, для случая семейства $ { y =(x-lambda)^{3} } $ кубических парабол, мы не будем иметь точек пересечения близких огибаемых кривых… Со вздохом раскаяния, я сошлюсь только на правила пользования настоящим ресурсом.

П

Пример. Найти огибающую семейства эллипсов

$$ frac{x^2}{a^2}+ frac{y^2}{(1-a)^2}=1 npu a in ]0,1[ . $$

Решение. Здесь дискриминантная кривая

получается исключением параметра $ a_{} $ из системы

$$

frac{x^2}{a^2}+ frac{y^2}{(1-a)^2}=1, frac{x^2}{a^3}-frac{y^2}{(1-a)^3} = 0 .

$$

Выражаем из второго уравнения $ a_{} $:

$$

a=frac{x^{2/3}}{x^{2/3}+y^{2/3}} ,

$$

(здесь существенно ограничение $ 0< a_{} < 1 $ из условия) подставляем в первое:

$$

x^{2/3}+y^{2/3}=1 .

$$

Получившаяся кривая называется астроидой.

♦

Т

Теорема. Если функция $ Psi(x,y,lambda)_{} $ является полиномом относительно $ lambda_{} $, то дискриминантная кривая задается уравнением

$$

{mathcal D}_{lambda} (Psi(x,y,lambda)) = 0 .

$$

Здесь дискриминант берется по переменной $ lambda_{} $, в то время как остальные переменные считаются параметрами.

Пример. Если переписать уравнение семейства эллипсов из предыдущего примера в виде

$$ (1-a)^2x^2+a^2y^2-a^2(1-a)^2=0 quad iff quad -a^4+2,a^3+(x^2+y^2-1)a^2-2,x^2a+x^2 =0 , $$

то применение теоремы даст представление дискриминантной кривой:

$$

-16,x^2y^2((x^2+y^2-1)^3+27,x^2y^2)=0 .

$$

Случаи $ x=0 $ или $ y=0 $ соответствуют значениям параметра $ a_{} $, лежащим на границах рассматриваемого интервала. Тот факт, что оставшийся множитель определяет именно астроиду устанавливается с помощью замены переменных $ u=x^{2/3}, v=y^{2/3} $.

♦

Частным случаем огибающей является эквидистанта — кривая, «равноудаленная» от данной кривой $ mathbf K_{} $. Подробнее

☞

ЗДЕСЬ.

Фактически любая гладкая кривая является огибающей семейства своих касательных.

П

Пример. Семейство касательных к параболе $ y=x^2 $ задается уравнением

$$

frac{x-alpha}{1}=frac{y-alpha^2}{2alpha} quad iff

$$

$$

alpha^2-2,alpha, x+y=0 .

$$

Здесь параметр $ alpha_{} $ отвечает за абсциссу точки параболы. Дискриминант последнего квадратного уравнения относительно $ alpha_{} $, приравненный нулю, дает уравнение исходной параболы.

♦

Каустика

Теория огибающих имеет важное приложение в оптике. Пусть точечный источник света расположен в точке

$ mathbf A_{} $ плоскости. Лучи света, исходящие из $ mathbf A_{} $, падают на кривую $ mathbf Z_{} $,

которая является зеркалом, и, отражаются от нее по правилу равенства углов падения и отражения.

Огибающую всех отраженных лучей называют катакаустикой1) или фокальной линией отражения.

Т

Теорема. Пусть точка $ mathbf A_{} $ имеет координаты $ (x_{0},y_0) $. Тогда уравнение прямой, на которой лежит луч, отраженный от точки $ (X,Y_{}) $ зеркала $ mathbf Z_{} $ имеет вид:

$$ T_0N+N_0T=0 , $$

где

-

$ N=0_{} $ — уравнение в декартовых координатах $ (x,y_{}) $ касательной к кривой $ mathbf Z_{} $ в точке $ (X,Y) $;

-

$ T=0_{} $ — уравнение в декартовых координатах $ (x,y_{}) $ нормали к кривой $ mathbf Z_{} $ в точке $ (X,Y) $;

-

$ N_{0} $ и $ T_{0} $ — результат подстановки $ x=x_0,y=y_{0} $ в выражения для $ N_{} $ и $ T_{} $.

=>

Если зеркало $ mathbf Z_{} $ задано параметрически уравнениями

$$ X= zeta (t), Y= eta (t) npu t in [a,b] , $$

то уравнение

$$

(x-zeta)left[2(x_0-zeta)zeta’ eta’ + (y_0 -eta){(eta’)^2- (zeta’)^2} right]-

$$

$$

-(y-eta)left[ 2(y_0-eta)zeta’ eta’ -(x_0 -zeta)left{(eta’)^2- (zeta’)^2right} right]=0

$$

определяет прямую, на которой лежит луч, отраженный от зеркала в точке $ (X, Y_{}) $.

Для получения огибающей этого семейства прямых нужно продифференцировать это уравнение по $ t_{} $. Два получившихся уравнения крайне громоздки и исключить из них переменную $ t_{} $ в общем случае затруднительно. Тем не менее, можно сравнительно легко найти параметрическое представление дискриминантной кривой. Дело в том, что оба уравнения являются линейными по переменным $ x_{} $ и $ y_{} $, и получившуюся систему можно разрешить — например, по формулам Крамера.

Пример. Найти катакаустику при отражении от параболы $ y=x^{2} $ и при источнике света,

расположенном в точке $ x=0,y=2_{} $.

На рисунке падающие лучи показаны желтым, отраженные — красным.

Решение. Имеем $ zeta = t,, eta=t^{2} $ и уравнение семейства отраженных прямых

$$

(4,t^4-5,t^2+2)x+7,yt-4,t^5-2,t^3-2,t=0 .

$$

Для нахождения уравнения огибающей данного семейства, вычисляем дискриминант этого полинома, рассматриваемого относительно переменной $ t_{} $:

$$

Phi(x,y) =784,(16,x^2+(4,y-1)^2) times

$$

$$

times left{8,x^6-(1323,y^2-1932,y+876)x^4+

24(637,y^2-868,y+340)x^2-64(7,y-2)^3right}=0 .

$$

Это уравнение определяет одну изолированную точку $ x=0_{}, y=1/4 $ (фокус параболы) и некоторую кривую, симметричную относительно оси $ {mathbf O}y_{} $. Мы выделим только ее кусок, лежащий внутри параболы:

Теперь проиллюстрируем другой способ представления каустики — в параметрическом виде. Продифференцируем уравнение семейства по параметру $ t_{} $:

$$ (16,t^3-10,t)x+7,y-20,t^4-6,t^2-2 = 0 $$

и разрешим получившуюся систему относительно $ x_{} $ и $ y_{} $:

$$ x= frac{4,t^3}{3,t^2-2},quad y =frac{2(9,t^4-2,t^6-3,t^2-2)}{7(3,t^2-2)} .

$$

Заметим, что если бы мы двигали источник света по оси $ {mathbf O}y $ по направлению к фокусу параболы, то отраженные от нее лучи пересекались бы все дальше и дальше, пока не стали бы параллельными этой оси. На этом факте основано применение параболы: отражающая поверхность прожектора делается в виде параболоида вращения, в фокус которого помещается источник света.

♦

Можно и «обратить» процесс, заставив лучи, приходящие «из бесконечности» собираться в фокусе — тогда мы получаем параболическую антенну спутникового телевидения, или же боевое оружие античности, первое появление которого принято связывать с именем Архимеда.

И

Исторический обзор. Греческий историк Полибий описывает эпизод II Пунической войны (218-202 до н.э.) — осаду Сиракуз Марцеллом:

Архимед самым невероятым

образом сжег римский флот. Направив особое зеркало на Солнце, он собрал пучки его лучей и, благодаря

толщине и гладкости зеркала, сумел зажечь солнечным светом воздух так, что возникло колоссальное пламя.

Он направил лучи на стоявшие на якоре корабли, и они сгорели дотла.

Согласно другому описанию хрониста Иоаннеса Цеци (конец XII века), ссылавшегося на греческого историка Диодора Сицилийского (I в. до н.э.):

когда Марцелл убрал корабли на расстояние, превышающее полет стрелы, старец соорудил особое шестиугольное

зеркало; на расстоянии, пропорциональном размеру зеркала, он расположил похожие четырехугольные зеркала,

которые можно было перемещать с помощью специальных рычагов и шарниров. Зеркало он обратил к полуденному солнцу

и, когда пучки лучей отразились в нем, огромное пламя вспыхнуло на кораблях и с расстояния полета стрелы обратило

их в пепел.

По сведению греческого писателя Лукиана (II в. н.э.), Архимед построил шестиугольное зеркало, набранное из

небольших шестиугольных зеркал. Каждое из них было закреплено на шарнирах и приводилось в движение цепным

приводом. Благодаря этому углы поворота зеркал можно было подобрать таким образом, чтобы отраженные солнечные

лучи сфокусировались в точке, находящейся на расстоянии 300 локтей (150 метров).

Во втором века до н.э. Диокл в работе «О зажигательных зеркалах» отмечал, что поверхность, являющаяся параболоидом вращения, отражает солнечные лучи в одну точку.

Эти свидетельства производили на потомков глубокие впечатления: практически все естествоиспытатели упоминали

о них ( Кардано, да Винчи), или же пытались их воспроизвести. Противником легенды выступил Декарт: на основании

строгого анализа, основанного на том, что Солнце нельзя считать точечным источником света, он заключил:

Только люди, не слишком сведущие в оптике, убеждены в реальности многих небылиц; эти зеркала, с помощью которых

Архимед якобы сжег издали корабли, либо были чрезвычайно велики, либо, что вероятнее, вовсе не существовали.

Авторитет Декарта был настолько высок, что зеркала Архимеда стали считаться вымыслом.

Однако на защиту легенды встали ученые-практики. Первым был Чирнгауз,

проводивший исследования cвойств катакаустик, образуемых параллельными лучами, отраженными от сферических вогнутых зеркал и от зеркал с меридиональным сечением в виде циклоиды. Он также изготовлял вогнутые зеркала большого диаметра и большой зажигательной силы.

Самое большое вогнутое зеркало (из меди), им устроенное, имело 3 лейпцигских локтя ($ approx 170 $ см.) в диаметре и 2 фута ($ approx 57 $ см. (?)2)) фокусного расстояния; оно описано в статье

Источник.

Relatio de insignibus novi cujusdam speculi ustorii effectibus3) («Acta Eruditorum», 1687 и 1688).

Бюффон в 1747 г. опубликовал работу «Изобретение зеркал

для воспламенения предметов на больших расстояниях». Он соединил 150 отдельных отражательных зеркал и сфокусировал

их в одну зону. В полдень 10 апреля 1747 года он зажег сосновую доску с расстояния 50 метров. Он был убежден,

что проведение эксперимента летом позволит увеличить это расстояние вдвое.

Проведенные эксперименты возродили интерес научной общественности к катоптрике — разделу оптики, в котором изучается теория изображений, даваемых зеркально отражающими поверхностями. Дань ей отдал и Ломоносов, опубликовавший в 1741 г. «Рассуждение о

катоптрико-диоптрическом зажигательном эксперименте». Инструмент Ломоносова состоял из ряда зеркал, которые

направляли солнечные лучи на линзы, фокусировавших их в одну точку.

В нашу эпоху эксперименты повторялсь. 3 ноября 1973 года в заливе Кепал на территории морской базы вблизи Афин

под руководством греческого инженера Сакаса 70 матросов напрявляли зеркала $ 1.7times 0.7 $ метров на

деревянную лодку, покрытую смолой, расположенную на расстоянии 55 метров. Лодка воспламенилась через

3 минуты. 15 сентября 2002 года 500 человек с помощью зеркал $ 0.45 times 0.45 $ метров воспламенили корабельный

парус на расстоянии 50 метров за несколько минут, при этом в фокусе зеркала энергия достигала 500 кВт.ч.

Источник. Часть данных для исторического обзора взяты из статьи

Стафеев С.К., Томилин М.Г. Солнечное оружие Архимеда. Машины и механизмы. 4, 2008, C. 80-87

Оригинал фотографии зеркала Чирнгауза ☞ ЗДЕСЬ

?

Показать несостоятельность физической модели, предложенной в произведении А.Н.Толстого:

Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале (А), напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамонита (В), сделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков…

Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно: я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу (очерченную, так сказать, навыворот) — гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала — шамонита (В), — залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами?

Лучи, собираясь в фокусе зеркала (А), падают на поверхность гиперболоида (В) и отражаются от него математически параллельно, — иными словами, гиперболоид (В) концентрирует все лучи в один луч, или в «лучевой шнур» любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид (В), я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину «лучевого шнура». Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы…

— Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида (В) я доводил «лучевой шнур» до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача – в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что, помещенные в аппарат, и … зажженные (горят около пяти минут), они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост… Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего, что бы могло сопротивляться силе «лучевого шнура»… Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли, скалы, горы, кора земли —все пронижет, разрушит, разрежет мой луч… [5].

П

Пример. Катакаустика при отражении от полуокружности при источнике света, находящемся «на бесконечности»

дает представление о картинке, наблюдаемой при отражении солнечных лучей от поверхности чашки [6]:

Получим теперь формулы для каустики. Для окружности $ x=cos t, y=sin t_{} $ и источнике света, находящемся в бесконечности на оси $ mathbf Oy $, уравнение семейства отраженных лучей имеет вид:

$$x+yoperatorname{tg} 2,t -cos t — operatorname{tg} 2,t sin t=0 . $$

Дифференцируем это равенство по $ t_{} $ и находим $ y_{} $, затем подстановкой в исходное устанавливаем $ x_{} $:

$$x=frac{1}{2}cos,t,(1+cos 2,t)=cos^3 t ,quad y=frac{1}{2}sin,t,(2+cos 2,t) . $$

Из этих уравнений можно найти и неявное представление каустики в виде

$$ [4(x^2+y^2)-1]^3-27,x^2=0 . $$

Эта кривая известна как нефроида и относится к типу эпициклоид4).

♦

П

Пример. Катакаустика при отражении от окружности при источнике света, находящемся внутри нее:

Для окружности $ x^2+y^{2} =1 $ и при $ x_{0}=0,y_0=4/5 $ имеем уравнение каустики в виде:

$$-210681,x^6+(-362043,y^2-182520,y+272592)x^4+ $$

$$

+(-92043,y^4-365040,y^3+386784,y^2+149760,y-80640)x^2+

$$

$$

+(13,y+4)^3(3,y-4)^3=0 .

$$

При источнике на самой окружности — например, при $ x_{0}=0,y_0=1 $, — получим уравнение каустики в виде

$$ 27(x^2+y^2)^2-18(x^2+y^2)-8y-1=0 ; $$

оно определяет замкнутую кривую

которая называется кардиоидой.

♦

Эволюта и эвольвента

Эволютой кривой $ mathbf K $ называется огибающая семейства нормалей к этой кривой. По отношению к своей эволюте кривая $ mathbf K $ называется эвольвентой5) .

Т

Теорема. Для кривой, заданной параметрически уравнениями $ X=zeta(t), Y=eta(t) $, представление эволюты в параметрическом виде:

$$

x=zeta- eta’frac{(zeta’)^2+(eta’)^2}{zeta’eta»-eta’zeta»},quad

y=eta+ zeta’frac{(zeta’)^2+(eta’)^2}{zeta’eta»-eta’zeta»} .

$$

Доказательство основано на общем способе построения огибающей кривой семейства: из системы линейных уравнений

$$

begin{array}{lcl}

x zeta'(t) + y eta'(t)&=&zeta'(t)zeta(t) + eta'(t) eta(t), \

x zeta»(t) + y eta»(t)&=&zeta»(t)zeta(t) + eta»(t) eta(t) +(zeta'(t))^2+ (eta'(t))^2.

end{array}

$$

(где первое уравнение задает семейство нормалей к кривой, а второе получается дифференцированием первого по параметру $ t_{} $) выражаются $ x_{} $ и $ y_{} $.

♦

Определитель этой системы представляет вронскиан системы функций $ {zeta'(t),eta'(t)} $, если он тождественно по $ t_{} $ равен нулю, то указанные функции линейно зависимы.

П

Пример. Найти эволюту эллипса $ x^2/4+y^{2}=1 $.

Решение. Здесь $ zeta(t)=2cos(t),eta(t)=sin(t) $. Теорема дает уравнения эволюты в виде:

$$

x=3/2 cos^3(t),y=-3sin^3(t) quad npu quad tin [0, 2pi];

$$

из них можно получить уравнение в неявном виде:

$$ (2,x)^{2/3}+y^{2/3}=3^{2/3} ; $$

эта кривая оказывается уже встречавшейся нам ВЫШЕ астроидой.

♦

Статья не закончена!

Огибающая поверхность

Рассмотрим теперь семейство $ left{ mathbf P(lambda_{}) right} $ поверхностей в $ mathbb R^{3} $, зависящих от параметра $ lambda_{} $, принимающего значения из интервала $ [a,b] in mathbb R $.

Если существует некоторая поверхность $ mathbf Q_{} $, которая в каждой своей точке касается некоторой поверхности рассматриваемого семейства, то эта поверхность $ mathbf Q_{} $ называется огибающей семейства поверхностей $ left{ mathbf P(lambda_{}) right} $.

Видим, что это определение аналогично определению огибающей кривой, за одним только исключением: в определении огибающей кривой ставится ограничение на то, что эта кривая не должна совпадать ни с одной кривой семейства на каком-то своем участке, «отрезке». А в определение огибающей поверхности аналогичного требования не приводится. На самом деле, это дополнительное ограничение должно присутствовать — хотя бы для того, чтобы отсечь случай, когда за огибающую поверхность семейства может быть взята любая поверхность этого семейства. Не буду слишком уделять внимания формальностям, считая интуитивно понятным характер ограничения, «дополняющего» определение.

Пусть поверхности семейства $ left{ mathbf P(lambda_{}) right} $ заданы уравнением

$$ Psi(x,y,z,lambda)=0 , $$

где $ Psi(x,y,z,lambda) $ — функция, непрерывно дифференцируемая по своим аргументам. Геометрическое место точек пространства $ (x,y_{},z) $, удовлетворяющих условиям

$$

Psi(x,y,z,lambda)=0, frac{partial Psi(x,y,z,lambda)}{partial lambda} = 0

$$

называется дискриминантной поверхностью семейства $ left{ mathbf P(lambda_{}) right} $.

П

Пример. [2] Составить уравнение огибающей поверхности системы шаров одинаковых радиусов $ r_{} $,

центры которых лежат на кривой

$$ x=phi(lambda), y=chi(lambda),z=psi(lambda) , . $$

В частности, получить

уравнение искомой поверхности, если центры шаров лежат на окружности $ x=R cos lambda, y=R sin lambda, z = 0 $.

Решение. Уравнение семейства шаров:

$$ (x-phi(lambda))^2 +(y-chi(lambda))^2+(z-psi(lambda))^2-r^2=0 . $$

Дифференцируем это равенство по параметру $ lambda_{} $:

$$ (x-phi(lambda)) phi^{prime}(lambda) +(y-chi(t))chi^{prime}(lambda)+(z-psi(lambda))psi^{prime}(lambda)=0 . $$

Уравнение огибающей поверхности получается исключением параметра $ lambda_{} $ из этой системы уравнений.

В приведенном частном случае уравнения дискриминантной поверхности:

$$

(x-R cos lambda)^2 + (y-R sin lambda)^2+z^2-r^2=0,quad xsin lambda — y cos lambda =0 .

$$

Исключаем $ lambda_{} $. Из первого уравнения имеем:

$$

(x^2+y^2+z^2+R^2-r^2)=2R(x cos lambda+ y sin lambda) .

$$

Возводим в квадрат:

$$

(x^2+y^2+z^2+R^2-r^2)^2=4R^2(x^2 cos^2 lambda+ y^2 sin^2 lambda+2 xy cos lambda sin lambda) .

$$

Представим правую часть в виде

$$

4R^2(x^2 (1-sin^2 lambda)+ y^2 (1-cos^2 lambda)+2 xy cos lambda sin lambda)=

4R^2(x^2+y^2)-4R^2 (x^2sin^2 lambda+ ycos^2 lambda-2 x ycos lambda sin lambda )=

$$

$$

=4R^2(x^2+y^2)-4R^2 (xsin lambda — y cos lambda)^2 .

$$

Теперь воспользуемся вторым из уравнений, задающих дискриминантную поверхность. Уравнение огибающей поверхности:

$$

(x^2+y^2+z^2+R^2-r^2)^2=4,R^2(x^2+y^2) .

$$

Что это за поверхность?

♦

Задачи

Источники

Однопараметрическим семейством линий, лежащих в плоскости Оху, называется множество линий, определяемое уравнением

Р(х, у,С) = 0, (18-32)

В котором параметр С может принимать различные действительные значения (при каждом фиксированном значении С получаем определенную линию семейства).

Огибающей семейства линий называется такая линия, которая в каждой точке касается некоторой линии семейства.

Множество всех точек, удовлетворяющих системе уравнений

Р(х, у,С) = 0,Щх, у,С) = 0, (18.33)

Называется дискриминантной линией семейства (18.32).

Если в точках дискриминантной линии частные производные Р^мРу

Одновременно в нуль не обращаются, то дискриминантная линия совпадает с огибающей семейства.

Множество линий, определяемое уравнением

Р(х, у,С1,Сг,…,С„) = 0,

Где С,,С2,…,СВ — независимые параметры, называется «-параметрическим семейством линий (параметры называются независимыми или существенными, если их число нельзя уменьшить путем введения новых параметров).

Однопараметрическим семейством поверхностей называется множество поверхностей, определяемое уравнением

Огибающей семейства поверхностей называется поверхность, которая в каждой своей точке касается некоторой поверхности семейства

Огибающая семейства поверхностей (18.34) удовлетворяет системе уравнений

Пример 18.14. Найти огибающую однопараметрического семейства линий

Система уравнений (18.33) запишется так:

Из этой системы находим, что

Прямые

Данного однопараметрического семейства линий — множества окружностей радиуса

Пример 18.151 Найти огибающую однопараметрического семейства поверхностей

Система уравнений (18.35) принимает вид

Откуда следует, что

Круговой цилиндр радиуса

Глава 19

ДВОЙНОЙ ИНТЕГРАЛ

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Однопараметрическое семейство линий имеет огибающую линию так же, как движущаяся кривая оставляет след в виде огибающей линии. В докладе обсуждаются случаи, когда семейство линий имеет огибающую линию и даётся ответ на вопрос, что означает полное или частичное отсутствие огибающей линии для однопараметрического семейства линий.

Ключевые слова: дискриминантная кривая; огибающая линия; однопараметрическое множество; мнимая кривая.

Введение

Понятие огибающей линии присутствует в инженерной терминологии и практике. Часто огибающая линия ассоциируется со следом движущейся кривой линии, но это не совсем корректно. Понятие огибающей линии связано с понятием однопараметрического семейства линий. Мы затронули эту тему в той связи, что в конструкциях огибающих линий могут появляться мнимые составляющие кривых образующего семейства. Мнимые составляющие и отвечают на вопрос, почему семейство линий, которое, казалось бы, не должно иметь огибающей, её имеет, и объясняют случаи, когда огибающая частью или полностью становится невидимой.

Определения [1, 2, 3]

- Однопараметрическое семейство линий отличается тем, что каждой линии семейства ставится в соответствие определённое число , называемое параметром. Уравнение семейства линий имеет вид

f(x, y, C) = 0. (1)

Каждому отдельному значению параметра соответствует отдельная кривая семейства. - Огибающая линия в каждой своей точке касается одной линии семейства.

- Дискриминантная кривая включает в себя огибающую линию. Дискриминантная кривая есть ГМТ, удовлетворяющих системе уравнений

{ f(x, y, C) = 0, f’C (x, y, C)} (2)

при всевозможных значениях C. Уравнение дискриминантной кривой получается исключением параметра C из системы уравнений (2).

Из определения дискриминантной кривой следует, что она необязательно является только огибающей линией, она может показывать линию, которая не является огибающей, и иногда вовсе не показывать линии. Последнее утверждение рассмотрим подробнее на ряде примеров.

Дискриминантная кривая

Пример 1.

Уравнение (x — C)2 + y2 = 1 определяет семейство окружностей радиуса r = 1 с центрами на оси x. Семейство имеет огибающую линию в виде двух прямых, параллельных оси x с уравнением y = ±1. Этот очевидный факт подтвердим аналитически:

{ f: (x — C)2 + y2 = 1, f’C: ( — 2(x — C) = 0} ⇒ y2 = 1.

Пример 2.

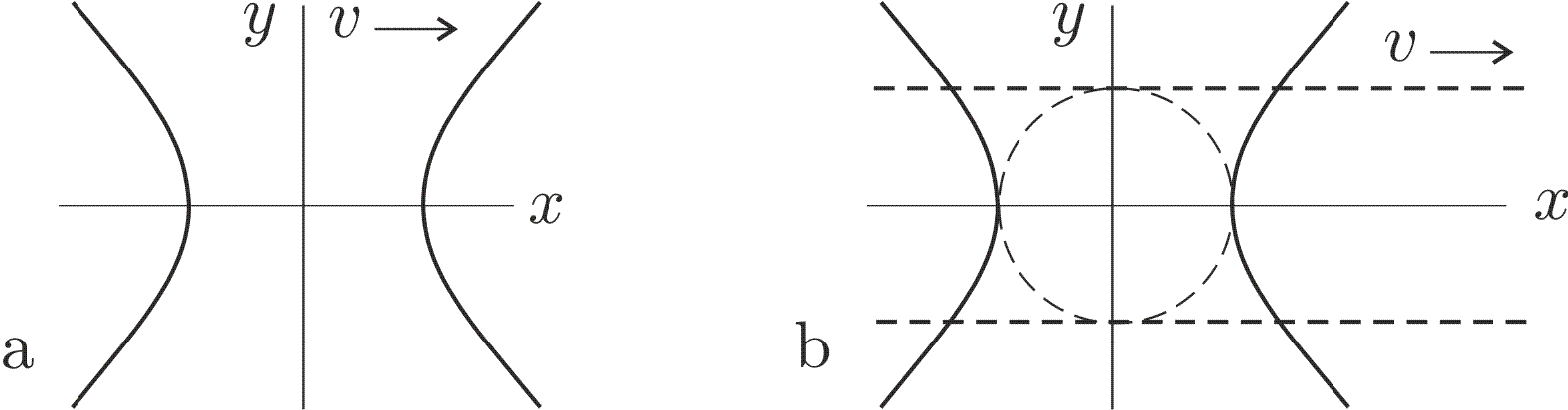

Уравнение (x — C)2 — y2 = 1 определяет семейство равнобочных гипербол с центрами на оси x и мнимой осью, направленной по оси y, соответственно, параллельно ей, рис.1.

{ f: (x — C)2 — y2 = 1, f’C: ( — 2(x — C) = 0} ⇒ y2 = — 1.

Исключение параметра C из системы уравнений даёт результат, но не предоставляет реального образа огибающей линии. Огибающая линия данного семейства гипербол состоит из двух мнимых прямых y = ±i, параллельных оси x. Эти прямые огибают семейство мнимых окружностей, каждая из которых сопровождает соответствующую гиперболу семейства. На комплексной плоскости предстаёт картина по примеру 1.

Пример 3.

Уравнение (y — 2C)2 = (x — C)3 определяет семейство полукубических парабол. Параболы семейства смещаются от начала координат в направлении 2:1 к оси x. Семейство парабол имеет дискриминантную кривую, в состав которой входит линия точек возврата.

{ f: (y — 2C)2 = (x — C)3, f’C: 4( — 2 C + y) = 3( — C + x)2} ⇒

(2x — y) (54x — 27y — 32) = 0, или, (y = 2x) (y = 2x — 32/27).

Уравнение огибающей семейства гипербол y = 2x — 1.185. Если полукубическая парабола просто смещается вдоль оси , то такое семейство парабол огибающей линии не имеет, а имеет только прямую, состоящую из точек возврата, совпадающую с осью x.

Пример 4.

Пусть дана гипербола x2/a2 — y2/b2 = 1. Однопараметрическое семейство гипербол образуется от вращения гиперболы вокруг её центра. Формулы поворота имеют вид: x = x cosφ + y sinφ, y = — x sinφ + y cosφ, где φ =0, 360°. Параметром семейства гипербол принимаем C = tgφ. Формулы поворота запишутся:

x = x/sqrt(1 + C2) + Cy/sqrt(1 + C2), y = — Cx/sqrt(1 + C2) + y/sqrt(1 + C2) .

Уравнение семейства гипербол f и первая производная по параметру примут следующую запись:

f: b2(x – Cy)2 – a2( — Cx + y)2 – a2b2(1 + C2) = 0,

f’C: 2b2y(x — Cy) + 2a2x( — Cx + y) — 2a2b2C = 0.

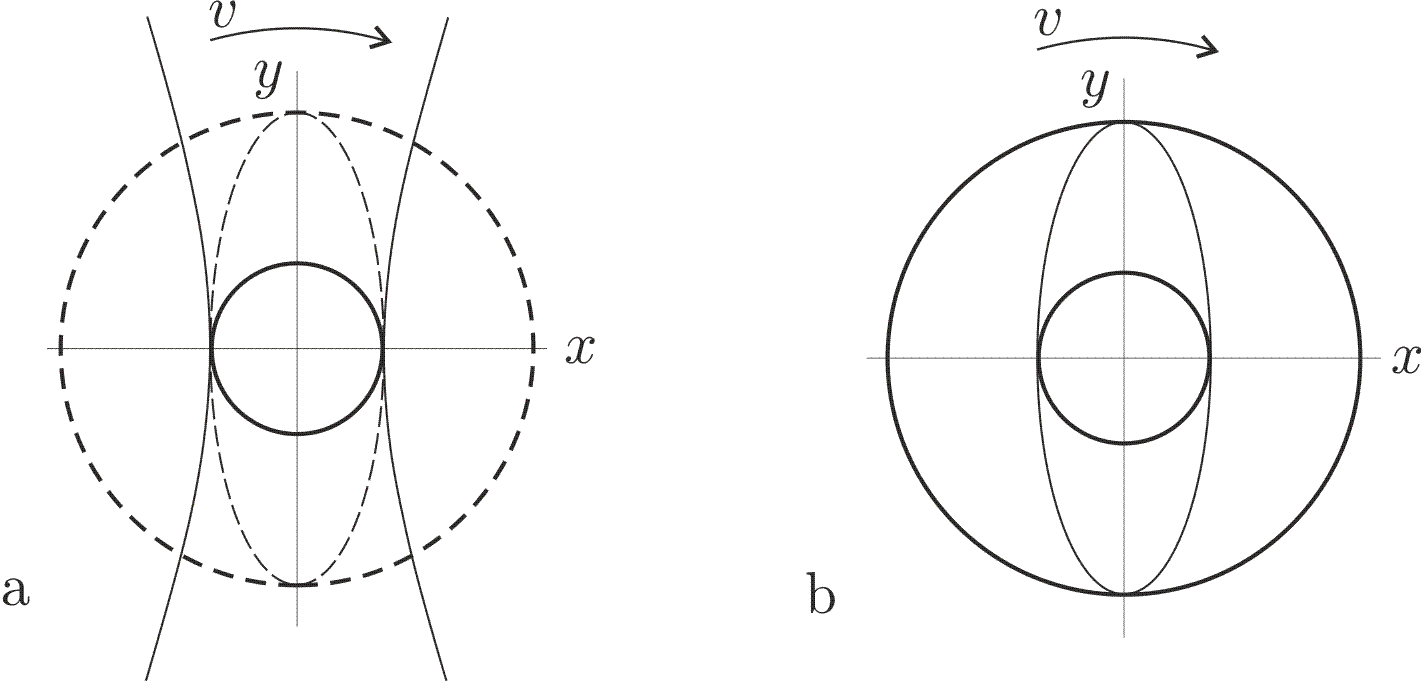

Исключение параметра C из системы данных уравнений даёт уравнение дискриминантной кривой, (x2 + y2)2 + 3x2 + 3y2 — 4 = 0, которое распадается на два сомножителя: (x2 + y2 = a2) (x2 + y2 = — b2).

Полученные уравнения определяют две окружности – действительную с радиусом a и мнимую с радиусом bi. Действительная окружность заметается действительной осью гиперболы, мнимая – мнимой осью гиперболы. Если семейство гипербол f рассматривать на комплексной плоскости на чертеже совмещённых эпюров, то обе окружности будут видимыми, рис. 2, они по понятным причинам изображены разным типом линий.

Пример 5.

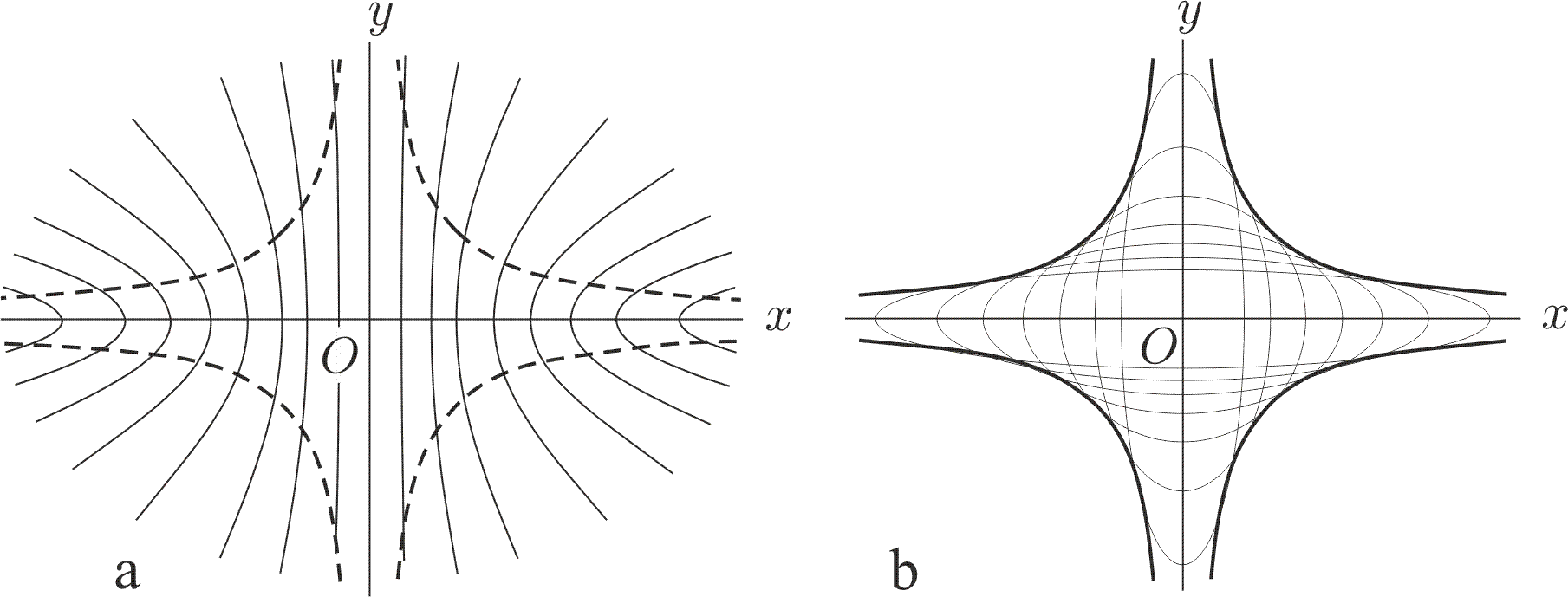

Пусть дана гипербола x2/a2 — y2/b2 = 1, для которой параметры a и b связаны соотношением ab = k, где k есть некоторое постоянное число. Если величину a принять за параметр C семейства гипербол, то уравнение семейства гипербол получает запись:

f: k2x2 — C4y2 — k2C2 = 0.

f’C: — 4C3y2 — 2k2C = 0.

Исключение параметра C из системы уравнений {f, f’C} даёт уравнение дискриминантной кривой, которое в данном случае есть уравнение огибающей линии названного семейства линий: 4x2y2 + k2 = 0. Уравнение раскладывается на два сомножителя (xy = ki/2) (xy = — ki/2 ). Уравнение представляет две мнимые гиперболы, одна в нечётных, вторая в чётных квадрантах координатных осей, рис.3. Результат ещё не объясняет, но уже указывает на присутствие у семейства огибающей линии.

Предложение.

Если однопараметрическое семейство линий имеет мнимую огибающую, то эта линия огибает мнимые дополнения кривых данного семейства линий.

Подстановка y → yi в исходном уравнении переводит данные гиперболы в эллипсы. Эти эллипсы дополняют гиперболы семейства и сами образуют семейство. Семейство эллипсов в свою очередь имеет огибающую, рис. 3b. Той же подстановкой y → yi уравнение огибающей семейства гипербол переводится в уравнение огибающей семейства эллипсов: 4x2y2 — k2 = 0 ⇒ (xy = — k/2) (xy = k/2 ).

Пример 6.

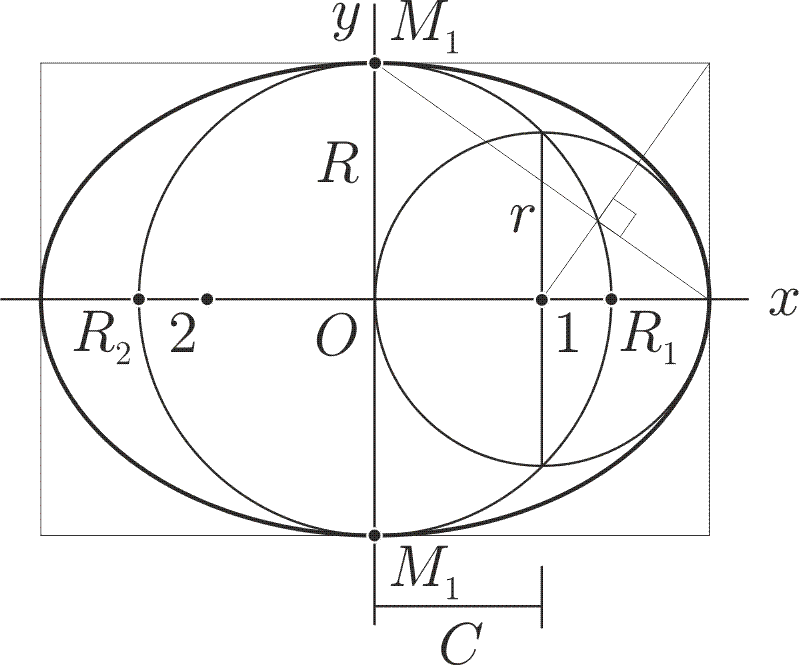

Пусть дана некоторая окружность (R) с центром в начале координат. Центры окружностей однопараметрического семейства лежат на оси абсцисс на диаметре окружности (R). Диаметры окружностей семейства есть хорды данной окружности, параллельные оси ординат, рис.4. За параметр C окружностей семейства примем абсциссу центра. Тогда радиус окружности семейства будет r2 = R2 — C2. Уравнение семейства примет вид:

f: (x — C)2 + y2 = R2 — C2.

f’C: — 2(x — C) = — 2C.

Если из системы уравнений {f, f’C}, исключить параметр C, то получится уравнение огибающей линии:

x2/2R2 + y2/R2 = 1.

Огибающая рассматриваемого однопараметрического семейства окружностей есть эллипс с соотношением осей 1 : sqrt(2). Одна ось эллипса равна диаметру исходной окружности, вторая ось равна диагонали квадрата, описанного около исходной окружности. Круги кривизны в вершинах эллипса (M, 2R) и (1, r). Радиусы окружностей семейства варьируют от R до 0. Наименьшая окружность семейства, ещё касающаяся эллипса – это круг кривизны в вершине большой оси эллипса, т.е. окружности, касающиеся эллипса, варьируют от R до r. Окружности с центрами на отрезках 1R1 и 2R2 огибающего эллипса не касаются.

Здесь мы внесём одно существенное уточнение в определение по п.2, а именно:

если предложение «в каждой своей точке огибающая касается одной линии семейства» верно, то обратное предложение «каждая линия однопараметрического семейства касается огибающей» верно не всегда, как это часто и бывает с обратными предложениями.

Найденный эллипс (R, sqrt(2) R) появляется в ещё одной интересной конструкции, он является огибающей линией пучка мнимых окружностей с узловыми точками M1, M2 и нулевыми точками R1, R2. Окружности семейства этого примера являются носителями пучка мнимых окружностей, рис.4, [6, 7].

Заключение

Анализ дискриминантной кривой показал, что не каждое однопараметрическое семейство линий имеет огибающую линию на действительной плоскости. Семейство линий может не иметь огибающей, огибающая может касаться не всех линий семейства и может быть мнимой, т.е. отсутствовать на реальной плоскости. Все эти случаи продемонстрированы на приведённых примерах и показаны на графиках.

Список литературы

- Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Наука, 1975. – 872 с.

- Glaeser, G. Geometrie und ihre Anwendungen in Kunst, Natur und Technik. Wien: SpringerSpektrum, 2014. 508 S.

- Иванов Г.С., Дмитриева И.М. О задачах начертательной геометрии с мнимыми решениями. // Геометрия и графика, Т.3, №2. DOI: 10. 127/12163.

- Гирш А. Г. Мнимости в геометрии. // Геометрия и графика, Т.2, №2. DOI: 10. 12737/5583.

- Гирш А.Г. Наглядная мнимая геометрия. – М.: ООО «ИПЦ «Маска»», 2008. – 213 с.

- Гирш А.Г. Комплексная геометрия – евклидова и псевдоевклидова: ООО «ИПЦ «Маска»», 2013. – 216 с.

- http://www.anhirsch.de Антон Георгиевич Гирш (Dr. A.Hirsch) – Сайт.

Рисунки к докладу

Рис. 1

а) Семейство гипербол в направлении не имеет огибающей линии. b) На совмещённых эпюрах каждая гипербола семейства сопровождается мнимой окружностью – семейство мнимых окружностей имеет огибающую линию, состоящую из двух параллельных прямых.

Рис. 2

а) Огибающая центрального семейства гипербол представлена неполностью.

b) Огибающая центрального семейства эллипсов представлена полностью.

Рис. 3

а) Огибающая однопараметрического семейства гипербол.

b) Огибающая однопараметрического семейства эллипсов.

Рис. 4

Огибающая специального семейства окружностей. Огибающий эллипс касается не всех окружностей семейства.

Вопросы и комментарии к выступлению:

|

Бойков Алексей Александрович |

Здравствуйте, Антон Георгиевич! Очень понравился ваш доклад, захотелось сразу на чем-нибудь попробовать. Интересно и для преподавателя, и для того, чтобы дать научную работу студенту. Спасибо! |

|

Гирш Антон Георгиевич |

Здравствуйте, Алексей Александрович. Спасибо за оценку, стараемся. Заметьте, тема комплексного в геометрии обсуждается мной с разных возможных сторон. Доношу простую мысль, что Евклидова и Псевдоевклидова геометрии неразрывно связаны. А со студентами — это хорошая идея, молодёж надо посвещать и приобщать. С уважением. А.Г. |

|

Тихонов-Бугров Дмитрий Евгеньевич |

Здравствуйте, Антон Георгиевич. Дублирую ответ на Ваш вопрос по Вольбергу. Его звали Овсей Аронович. С уважением, Тихонов-Бугров. |

|

Гирш Антон Георгиевич |

Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Большое спасибо за информацию. Я действительно делал несколько попыток гуглить, много новостей узнал об Вольберге: как он с парашютом прыгал, как с Ефимовым дружил и др. Но введение Ефимова к его книге тоже только О.А. Ничего личного, но хорошие и полезные книги написал, а часть его личности исчезла, спасибо Вам — восстановлена. С уважением. Антон Г. Гирш. |

|

Тихонов-Бугров Дмитрий Евгеньевич |

Здравствуйте, Антон Георгиевич. Очень трогает Ваше чуткое отношение к истории и людям науки. На Вольберга я вышел, собирая материал для статьи о маме. Она училась в Герценовском, была ученицей пушкиниста и краеведа Николая Павловича Анциферова. Среди людей, имевших отношение к Герценовскому институту обнаружил автора книги по начертательной геометрии и записал данные. Пригодилось. Спасибо. С уважением, Тихонов-Бугров. |

|

Гирш Антон Георгиевич |

Дмитрий Евгеньевич, вашей маме спасибо, что дневник вела. С уважением, Антон Г.Гирш. |

Назад

Go Back

Особые решения дифференциальных уравнений

Решение дифференциального уравнения

(1)

называется особым, если в каждой его точке нарушается свойство единственности, т. е. если через каждую его точку кроме этого решения проходит и другое решение, имеющее в точке

ту же касательную, что и решение

, но не совпадающее с ним в сколь угодно малой окрестности

. График особого решения будем называть особой интегральной кривой уравнения (1). Если функция

и ее частные производные

и

непрерывны по всем аргументам

, то любое особое решение уравнения (1) удовлетворяет также уравнению

(2)

Значит, чтобы отыскать особые решения (1), надо исключить из уравнений (1) и (2).

Полученное после исключения из (1) и (2) уравнение

(3)

называется p-дискриминантом уравнения (1), а кривая, определяемая уравнением (3), называется p-дискриминантной кривой (коротко ).

Часто бывает так, что распадается на несколько ветвей. Тогда нужно установить, является ли каждая в отдельности ветвь решением уравнения (1), и если является, то будет ли оно особым решением, т.е. нарушается ли единственность в каждой его точке.

Пример 1. Найти особые решения дифференциального уравнения

(4)

Решение.

а) Находим p-дискриминантную кривую. В данном случае и условие (2) принимает вид

, отсюда

. Подставляя это выражение для

в уравнение (4), получаем

(5)

Кривая (5) есть p-дискриминантная кривая уравнения (4): она состоит из одной ветви — параболы.

б) Проверяем, является ли p-дискриминантная кривая решением заданного уравнения. Подставляя (5) и ее производную в (4), убеждаемся, что есть решение уравнения (4).

в) Проверяем, является ли решение (S) особым решением уравнения (4). Для этого найдем общее решение уравнения (4). Перепишем (4) в виде . Это уравнение Клеро. Его общее решение

(6)

Выпишем условие касания двух кривых и

в точке с абсциссой

:

(7)

Первое равенство выражает совпадение ординат кривых, а второе выражает совпадение угловых коэффициентов касательных к этим кривым в точке с абсциссой .

Полагая , находим, что условия (7) принимают вид

(8)

Подставляя в первое из равенств (8), получаем

или

т.е. при

первое равенство выполняется тождественно, так как

есть абсцисса произвольной точки.

Итак, в каждой точке кривой (5) ее касается некоторая другая кривая семейства (6), а именно та, для которой . Значит,

есть особое решение уравнения (4).

г) Геометрическое истолкование.

Общее решение уравнения (4) есть семейство прямых (6), а особое решение (5) является огибающей этого семейства прямых (рис. 19).

Огибающей семейства кривых

(9)

называется такая кривая, которая в каждой своей точке касается некоторой кривой семейства (9) и каждого отрезка которой касается бесконечное множество кривых из (9). Будем говорить, что кривые и

касаются в точке

, если они имеют в этой точке общую касательную.

Если (9) есть общий интеграл уравнения (1), то огибающая семейства кривых (9), если она существует, будет особой интегральной кривой этого уравнения. В самом деле, в точках огибающей значения совпадают со значениями

для интегральной кривой, касающейся огибающей в точке

, и, следовательно, в каждой точке огибающей значения

удовлетворяют уравнению

, т.е. огибающая является интегральной кривой.

Далее, в каждой точке огибающей нарушена единственность, так как через точки огибающей по одному направлению проходит, по крайней мере, две интегральные кривые: сама огибающая и касающаяся ее в рассматриваемой точке интегральная кривая семейства (9). Следовательно, огибающая является особой интегральной кривой.

Из курса математического анализа известно, что огибающая входит в состав C-дискриминантной кривой (коротко СДК), определяемой системой уравнений

(10)

Некоторая ветвь СДК заведомо будет огибающей, если на ней:

1) существуют ограниченные по модулю частные производные

(11)

где и

— постоянные;

2)

Замечание. Условия 1) и 2) лишь достаточны, а потому ветви СДК, на которых нарушено одно из этих условий, тоже могут быть огибающими.

Пример 2. Найти особые решения дифференциального уравнения

(13)

зная его общий интеграл

(14)

Решение.

а) Находим C-дискриминантную кривую. Имеем , так что

отсюда

. Подставляя это значение

в (14), получаем

откуда

(15)

Это и есть C-дискриминантная кривая: она состоит из двух прямых и

.

б) Непосредственной подстановкой убеждаемся, что каждая из ветвей СДК является решением уравнения (13).

в) Докажем, что каждое из решений (15) является особым решением уравнения (13). В самом деле, так как и

, то на каждой ветви СДК имеем

(предполагаем, что решение

уравнения (13) рассматривается на отрезке

).

здесь

где — область допустимых значений

.

Заметим, что на любой из ветвей СДК в области

, так дх что выполняется одно из условий (12). Значит, условия (11) и (12) выполняются, а, следовательно, прямые (15) являются огибающими парабол (14).

Итак, установлено, что каждое из решений (15) есть особое решение.

В вопросах отыскания особых решений оказываются полезными следующие символические схемы:

(16)

(17)

Схема (16) означает, что уравнение p-дискриминантной кривой может распадаться на три уравнения:

1) — уравнение огибающей;

2) — уравнение геометрического места точек заострения (возврата);

3) — уравнение геометрического места точек прикосновения интегральных линий, причем множитель

входит в

в квадрате.

Схема (17) означает, что уравнение C-дискриминантной кривой может распадаться на три уравнения:

1) — уравнение огибающей;

2) — уравнение геометрического места узловых точек, причем множитель

входит в

в квадрате;

3) — уравнение геометрического места точек заострения, причем множитель

входит в

в кубе.

Не обязательно, чтобы для каждой задачи все составные части и

фигурировали в соотношениях (16) и (17).

Из всех геометрических мест только огибающая есть особое решение дифференциального уравнения. Отыскание огибающей упрощается тем, что в схемы (16) и (17) она входит в первой степени.

В отношении других геометрических мест (точек заострения, узловых точек и точек прикосновения) требуется дополнительный анализ в каждом конкретном случае. То обстоятельство, что некоторый множитель входит в в квадрате (и совсем не входит в

) указывает на то, что здесь может быть геометрическое место точек прикосновения интегральных линий. Аналогично, если некоторый множитель входит в

в квадрате (и совсем не входит в

), то здесь может быть геометрическое место узловых точек. Наконец, если множитель входит в

в первой степени, а в

— в третьей, то возможно наличие геометрического места точек заострения.

Пример 3. Найти особое решение дифференциального уравнения

(18)

Решение. Особое решение, если оно существует, определяется системой

(19)

где второе уравнение (19) получено из (18) дифференцированием его по . Исключив

, получим p-дискриминантную кривую

, которая распадается на две ветви

(20)

(21)

Подстановкой убеждаемся, что обе функции являются решениями уравнения (18).

Чтобы установить, являются ли решения (20) и (21) особыми или нет, найдем огибающую семейства

(22)

являющегося общим интегралом для (18).

Выпишем систему для определения C-дискриминантной кривой откуда, исключая

, получаем

, или

и

, что совпадает с (20) и (21). В силу того, что на линиях (20) и (21) условия (11) и (12) выполняются, заключаем, что линии

и

являются огибающими, а значит (20) и (21) есть особые решения заданного уравнения.

Интегральные кривые (22) суть параболы , а линии

— огибающие этого семейства парабол (рис. 20).

Пример 4. Найти особые решения дифференциального уравнения

(23)

Решение. Дифференцируем (23) по

(24)

Исключая из (23) и (24), получим

. Дискриминантная кривая есть ось ординат. Она не является интегральной кривой уравнения (23), но согласно схеме (16) может быть геометрическим местом точек прикосновения интегральных кривых.

Решениями уравнения (23) являются параболы и те гладкие кривые, которые можно составить из их частей (рис. 21).

Из чертежа видно, что прямая действительно есть геометрическое место точек прикосновения интегральных кривых уравнения (23).

Пример 5. Найти особые решения дифференциального уравнения

(25)

Решение. Найдем . Исключая

из системы уравнений

получаем

(26)

Преобразовав уравнение (25) к виду , находим его общий интеграл

.

Найдем . Исключая

из системы уравнений

будем иметь

(27)

Итак, из (26) и (27) имеем

Множитель входит в p-дискриминант и в C-дискриминант в первой степени и дает огибающую, т. е. функция

есть особое решение дифференциального уравнения (25). Непосредственной подстановкой убеждаемся, что

действительно удовлетворяет уравнению.

Уравнение , входящее во второй степени в p-дискриминант и совсем не входящее в C-дискриминант, дает место точек прикосновения

.

Наконец, уравнение , входящее в C-дискриминант во второй степени и совсем не входящее в p-дискриминант, дает место узловых точек

(рис.22).

Пример 6. Найти особые решения дифференциального уравнения

(28)

Решение.

а) Ищем p-дискриминантную кривую. Дифференцируя (28) по , получаем

, откуда

(29)

Подставляя (29) в (28), найдем уравнение :

(30)

б) Ищем общий интеграл уравнения (28). Обозначив у’ через р, перепишем (28) в виде

(31)

Дифференцируя обе части (28) по и учитывая, что

, будем иметь

откуда

Приравнивая нулю первый множитель , получаем (29), а соотношение

дает

(32)

Исключая параметр из уравнений (31) и (32), найдем общее решение уравнения (28):

(33)

в) Находим C-дискриминантную кривую. Дифференцируя (33) по C, будем иметь

(34)

Подставляя (34) в (33), получаем уравнение .

Согласно символическим схемам (16) и (17) заключаем, что есть огибающая семейства полукубических парабол (33), а

есть геометрическое место точек заострения (множитель

входит в уравнение

в кубе) (рис. 23). Подстановкой в уравнение (28) убеждаемся, что

есть решение, а

решением не является (при

уравнение (28) не имеет смысла). Таким образом, решение

есть особое (огибающая семейства интегральных линий).

Математический форум (помощь с решением задач, обсуждение вопросов по математике).

Если заметили ошибку, опечатку или есть предложения, напишите в комментариях.